|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Was ist daas: Wịị? Wịịhändler und Weinwirte antworten: He, g’jääsne Drụ̈ụ̈belsaft, was su̦sch? Genauer: vergorener Saft von Wịịdrụ̈ụ̈ble. Den durch Abtöten der allermeisten Gärpilze «alkoholfrei» (d. i. höchstens noch ½ % Alkohol enthaltend) gemachten Wein nehmen sie nun allerdings mit in den Kauf.

Die Sprache freilich kennt noch aller Gattig an͜dere Wịị und -wịị. So den Chu̦nstwịị, z. B. den als Bắrletta ausgegebenen und als Barlezụ̆́ (« parler tout») verspotteten. Solchen und andern seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts in der Schweiz verbotenen Kunstwein kannte man in Eiß bereits 1818. Am 28. Februar dieses Jahres forderte der Erlacher Oberamtmann und Statthalter Probst ( Ins 139) ein Verzeichnis der Fabrikanten und Verkäufer von künstlichen Weinen zu Ins.

Hohen Kredits erfreut sich heute mit vollstem Recht bei vornehm und gering sogar im Wịịland als dem Heim der Wịịbụụre, das seit Jahrzehnten seine lohnenden Erträge verweigert, der unverkünstelte und unverdorbene Apfel- und Birnen-, also der Obstwein, obwohl er bloß noch der Most heißen darf. «I wott mer nid der Most mit Wịị verdeerbbe!» spaßte ein angesehener Erlacher, der auch weiß, was es guets Tröpfli ist, indem er die Einladung zu einem solchen höflich ablehnte.

Solch alkoholarmer, aber eben doch -haltiger Apfel- und Birnenwein wird einstweilen ausschließlich auch von den Mostereie Ins und Umgebung, Aarberg und Umgebung, Diesbach b. B., Großaffoltern, Schüpfen, Biberen, Ramsei usw. (s. «Aarwangen») hergestellt und kam an der Berner Ausstellung 1914 zu so hohen Ehren, daß seither eine eigene Moststube im Berner Gasthof zu Pfistern im Betriebe steht. Nicht mehr in gleichem Maß also wie zu den Zeiten des Sonderbundskrieges 268 würde jener Spott eines Thurgäuers («Mostindiers») Geltung haben: Di ttumme Bärner! si̦ häi Wịị ’drunke un das guete Most lo sịị. So der Twanner Veteran Feitknecht, der die ihn belustigenden Worte in eigener Sprache wiedergab und darum ánstatt «der Most» «das Most» sagte. Der Seebụtz überhaupt kennt eben nur das Most der Weintraube. Obstwein als der ( Klär- oder Scheid- u. a.) Most chu̦nnt ĭhm nid i d’s Mụụl (weder sachlich noch sprachlich). Semasiologischer Feinsinn einzelner unterscheidet allerdings auch innerhalb der Bedeutung «frischer Traubenwein» das und der Most. Jenes ist ihm der werdende, dieser der gewordene Neuwein. Gang me̥r nid du̦r d’s Most! heißt es während der Lese zu einem, der durch ein noch unabgepflücktes Stück des Weinberges geht und damit das Most: die noch hängenden Trauben unachtsam streifend, um Duft und Frische bringt. Durch das Erntevolk (s. u.) wandert d’s Most zunächst in die Züber, wo es mittels des Moster g’mostet wird, in die gewaltige Mostbü̦tti. Von hier wandert, frei abfließend, wie nachher vom Trüel ausgepreßt (s. u.), das oder der Most in die Fässer, um hier Wịị zu werden.

Im Worte selber liegen solche Unterschiede nicht. «Das» Most hat seinen Grund in der lateinischen Vorlage mustum (moût) als auf «das» vīnum bezogenes Beiwort must-us, -a, -um, d. i. frisch, jung. 1 «Der» Most dagegen lehnt sich an «der» Wein in dessen oben ( S. 267) dargelegter, vielfacher Bedeutung. Auf « mustum» beruht aber auch die vormalige Schreibung «Must» (1750, 1762), «musten» (1766) und der Name des Mustgrabe (Tw. 1750). Dagegen lauten wieder auf o die alte Mehrzahl «Möste» (Mosterträge) und die launige Verdrehung der Schelte «Sackermänt» auf «Sackermóst». Ein Tausendsassa aber ist halt e Sackermö̆ster.

Bricht hier Bacchus in das Gebiet der Pomona ein, so in das des Gambrinus durch den Malzwein (s. u.). Besser schon als dieser schmeckt der Beerenwein aus den allerdings in Form von Gú̦mfertụ̈ụ̈re ( confitures) und sterilisiert vorteilhafter verwendeten Holderbeeri, Mĕrtrụ̈ụ̈beli oder Chrị̈ị̈seli (Johannisbeeren), Chroosle (Stachelbeeren). Ihm reihen sich an: der Häiti- (Heidelbeer-) Wịị; der Rụ̈́baarbere-Wịị (oft genug ahnungslos als Schámpanier, Tschämpĭ̦s getrunken); der (antiseptisch wirkende) Birchewịị.

Andere Gụ̈ụ̈mme (Gaumen) häi frịịli das Zụ̈ụ̈g lieber stercher: durch Destillation g’lụ̈teret. Die Stadt Cognac in der französischen Charente liefert kostbaren gebrannten Wein, Bránntewịị, Branntwein; 269 allein unter dem Namen Gŏ́niagg segelt nun alles mögliche G’sü̦ff. Was der Bauer dagegen als Destillat aus zuckerhaltigen Haushaltsabfällen eigenen Gewächses prennt, heißt einfach «Gebranntes»: Bbrannts (Oberhasli), Bbrönnts (unterbernisch). Die Bätzi (Butzen) und andere Abfälle des Kernobstes geben das Bätziwasser, Weinpresserückstände den Dreeber. Weinhefe die Drueße (s. u.), wenn nicht nach spaßhafter Benennung «Chi̦i̦rßewasser i Form vo Drueße» oder «vo Dreber», in vornehmerer « façon» (Fassoon, -ó-): vo Flụ̈ụ̈mli- oder Zwätschgewasser. Alle «Branntweine» aus zuecheg’chauffter Rustig geben infolge des schweizerischen Alkoholmonopols «Bundeswasser», Bundessprit, kurz: Bund, Helveziamilch. Vom Bundeschäib redet, wer ihn wäge sị’r Tụ̈ụ̈ri nicht mehr z’Zwäier- oder z’Dreierwịịs verma g z’bstelle oder häimlifäiß im Winkel z’chalátze. Humoristischer heißt er Stäihạuersịrụp oder Stäiöl. Eine Mischung von Branntwein und Sirup ( gomme) ist das Omnibus, Omnibü̦ß, Onnibü̦ß, welches etwa vor der Morgen- oder Mittagsfahrt auf dem O mnibüß (mit dem omnibus, allen erschwingbaren Fahrpreis) g’noo wird. Es kann sich aber unter dem Spaß — ähnlich wie unter dem als Glesli ä́xtra umgedeuteten Gleesli Extree ( extrait d’Absynthe) die verpönte «grüne Fee» verstecken, welche vormals auch Dwanner no der Bredig als Appedítmacher (« apéritif») sich zu Gemüte führten.

Was als Branntwein vornehmer liqueur und Likör heißt, nennt sich in ehrlichstem Deutsch der Schnapps oder das Schnäppsli, weil der Schnappser so n es Gleesli i äim Schnapp (i äim Schlu̦ngg) verdrückt (wie die zueg’schletzti Dü̦ü̦re in den Schließhaken schnappt). Mit obligatem gränne (d’s Mụụl verzieh) anerkennt der Wackere die Sterchi des Getränks. Er nennt es aber nach seinem glucksenden Doon im Hals auch das Gụ̈x. Als Nachtchäppli hinwieder muß es ihm den Tag beschließen — wenn nicht bereits eröffnen, wie ja auch das Schloofwässerli an keine Zeit und Stunde gebunden ist. Chi̦rsch und Härdöpfler kommen auf sympathetischem Wege selbst dem kranken Menschenfuß zugute, wenn man diesen mit dem Fueß des leergewordenen Gläschens rịịbbt.

Alle diese Abarten des «gebrannten Weins» und Branntweins sind neuere Kulturerzeugnisse. Die «alten Deutschen» kannten nur auf Weinhefen (weinig) gegorene Fruchtsäfte, und zwar «weinige», d. h. «zum Weinen» zahlarme: wenige, weeni, weeneli. Noch im «Nibelungen»-Zeitalter verarbeiteten sie das Hu̦nk (Tw.), das Hu̦ngg (Tü.; Erl.), das Huṇ’g (Ins usw.): den Honig, wie erst wilde und dann primitiv im 270 Korb gezüchtete Beiji, Beieli ihn gaben, zu Met. Es gab als Herrentrank und «Damenlikör» Wasser-, Wein-, Bier-, Lid-Met 2 auf der Metbank zu genießen. Der Lid-Met war versetzt mit Lid 3 (Wein: das oder der lît, ahd. lidu). Nachmals gab es Versetzungen des Honigs mit Gewürz und Saisonkräutern: Wärmuet (Wärmuetere, Erl.: Wärmüete), Schoofgarbe, Betụ́nia, Bu̦ttle; mit (Trauben-) Wịị aag’macht gab das oder den lütertranc (den Klaret). 4 Ein Twanner empfing 1774 vierzig Maß Wärmuetwịị. Es gab ferner Salbeiwein ( selbenwîn), Beifuß-, Rosmarin-, Schlehenkirsch-, Rosen-, Brombeer-Wein. Mit Nelken ( Nägeli), Ingwer, Muskat erzeugte man Malwasier, aus Most, Fliederblüte und Zimmetrinde: Mu̦schgidä́ller. Während des 12. Jahrhunderts galt in anspruchsvollen Kreisen als sehr beliebtes Getränk der mùlberwîn, der oder das mûraß, môraß, môrat, afrz. morêz, lat. vīnum moratum, moretum, moracêtum. Das war zunächst (in den Mittelmeerländern bereiteter) Wein aus Mụụlbeeri (s. u.), dann aber auch aus Frắmbeeri (Brombeeren) und schließlich Traubenwein, der über Maulbeeren abgezogen wurde.

1

Walde 505.

2

Das allgemein idg. Wort Met bedeutet süßes und berauschendes Getränk (

Kluge 312 f.)

3

Zu l.

lībāre (tröpfeln, ausgießen) stellt sich ahd. das

lidu (

Graff 2, 192) als Flüssigkeit. Näher aber bezeichnete schon got. der

līthus den Wein (Luc. 1, 15). Vgl.

Walde 427.

4

Aus frz.

clairet («hell»-roter Wein).

Die dargelegte, reiche Bedeutung von Wein und -wein ist indes nicht die ursprüngliche. Sie ist gleichsam ein vielverschlungenes Rankenwerk aus einem Wortstamm, der selber «Ranke» bedeutet. 1 Man denke an den wilde Wịị oder di wildi Räbe (vgl. «Rebe» S. 207): die Ampelopsis quinquefolia als die gewöhnliche, die hopfen-, die efeuartige Jungfernrebe; an die vigne blanche ( Clématis vit-alba): die Niele oder Gundelrebe, altdeutsch gund-rëba, gunderëbe, Gu̦nteräbe; 2 an 271 den Jasmin oder die Veilchenrebe. Mit ihnen éines botanischen Baues ist die eine eigene Pflanzenfamilie (Rebengewächse) ausmachende «weintragende Edelrebe» Vitis vinifera. Sie betätigt ihr wunderbares Schlingvermögen selbst noch in der von der strengen Barmherzigkeit des Winzers ihr aufgezwungenen Däumlingsfigur, wie dann erst in der vom Südländer ihr gelassenen Freiheit! Ihre Nest (Äste) und Ranken vermögen nicht die eigene Last, geschweige die ihrer oft riesigen Früchte zu tragen. Drum das Stützbedürfnis, das noch in unserer Stummelform Stock und Stickel aneinander bindet. In des Weinstocks wahrscheinlicher Heimat aber: Mingrelien, südlich vom Südrand des Kaspisees, windet sich im Dickicht der Waldung die Rebe mit armsdickem Stamm bis in die Wipfel der himmelhohen Bäume, schlingt ihre Ranken von Krone zu Krone und läßt lockend die schweren Trauben herunterhängen. Zu den Friedensbildern des jüdischen Landes aber gehörte das Wohnen unter dem Weinstock und dem Feigenbaum als dessen Stütze. Diese gewähren hinwieder in Tessin und Oberitalien der Pfirsichbaum, wo wild i de Räben errü̦nnt, ferner der Nußbaum, d’Cheste̥lebäum usw. Fehlt die Stütze, so schnooggen u ggroogge die Reben am Boden ụmme wie Brombeerranken. So noch in Südeuropa und den uralten, schlecht gepflegten Reben des Oberwallis.

Klimmend oder kriechend aber tastet sie nach jedem möglichen Anhalt so z’säge mit Mentscheverstan͜d. — Wi macht si̦’s? Si̦ drääit si ch langsam z’ringed um wi der Zäiger am Zịt, fü̦r eppis Fest’s z’sueche. I han e̥re (halte ihr) es Hölzli dar, oder e chliinne Nast, 3 oder o nu̦mmen es Nestli u hänke’s ụụf. I luege na̦ drei Stun͜d, un was g’sehn i? Der Chrääiel (das gegabelte Rankenende, vgl. den Klimmhaken des Hopfens) het’s erli̦ckt. Er het scho äinisch umg’lịịret. I luege wider no drei Stun͜d. Drei, vier Mool isch es z’ringed um, äis Ringli am an͜deren aa. No mene păr Daag isch der Chrääiel scho so vil g’wachse, daß er si ch jetz het chënne z’sämmezieh, exakt wi n-e Zapfezieijer. Dä Wääg het si d’Räbe änger u fester an ihri Stü̦tzen aa’zooge. Aber dä «Tị̆rebụschụng» isch nid eppḁ g’stabelig wi dää vo Stahl. Er isch gli̦mpfig uṇ gi̦ bt noo wi n-e schwachi Uhrefäädere. So cha nn käis Lü̦ftli uṇ käi Luft di bäide Frü̦nd von enand rị̆ße. Aber wenn doch e rächt e starche Luft chunnt un hu̦u̦dlet un zerrt u rị̆ßt mit aller G’walt’? Jää, do wirt ụ̈ụ̈se Zapfezieijer ó stercher! D’s Maarch 272 wirt (in Vinelz: chu̦nnt) 4 fester un d’Rin͜de holziger, un am Änd (Ins: End) wirt das Zụ̈ụ̈gli so fest wi n en Ịịsedroht. Mi̦ bringt di bäide fast nid von enand.

Das wär afangen ä̆i Chrääiel. Aber wi̦l (Ins), währe nt (Tw.), derwịịle (Erl.) dää g’wachsen isch, häi si ch vo dene «Chlaaue» zwoone, sächse, zwänzge vo de Nest ụụs no allne Sịte hi̦i̦ ụụsg’streckt, un jetze wachse die der ganz Summer in äi’m furt wi d’s Wäärch (wie der Hanf). Si wachse bis zur Stubeslengi uṇ chlääbere uṇ chlättere gäng u ggäng, wo’s nu̦mmen eppis Fest’s z’ergrịffe gi̦ bt. 5

Läßt man der Rebe diese ihre Schlingnatur gewähren, so ist sie bis Norddeutschland verpflanzbar. Die für ertragreiche Kultur einzig in Betracht fallende zwerghafte Zwangsform dagegen läßt sie bloß bis ins Süddeutsche vordringen. Überall aber verbleibt ihr der eine, aus der armenischen und politischen Heimat vererbte Name, der eben auf dieses Schlingen hindeutet.

Als wilde Pflanze kam der Wein schon zur neuern Steinzeit in die Westschweiz. Das bezeugt die Schicht von Drụ̈ụ̈belchäärne (etwa von der Art des unveredelten Elsi̦ßer?) aus der unter Paul Vouga aufgedeckten Pfahlbaustation zwischen Auvernier und Colombier, wie die schon früher durch Neuweiler bei Samm Blääsi ( Saint-Blaise) aufgefundenen zwei Kerne. Dagegen kam einigermaßen kultivierter Wein als Getränk und als Pflanze in Sache und Namen erst durch die Römer auch zu uns, und zwar unter anfänglichem Widerstreben der Führer unserer Urväter. 6 Als später auch sie das neue Getränk nu̦mme z’fást g’este̥miert häi, 7 durchsetzten Weinbehandlung und Weinhandlung der Römer das deutsche und deutschschweizerische Gesamtleben in dem Maße, daß eine unglaubliche Zahl daheriger Ausdrücke auch in ganz andersartige Tätigkeitskreise hinüberdrangen. Urchig deutsch sind dagegen die allermeisten Benennungen, die dem Weinbau (s. u.) gelten, sowie die der Pflanzenteile.

1

Ein uraltes, mittelmeerländisches Wort für Ranke und Rebe konnte sowohl ins Semitische einwandern z. B. als hebr. «der»

jajin, wie ins Gr. als «der»

oinos und - ebenfalls verwandt mit l.

viēre (flechten),

vitex und

vitta (Binde, Band)

vīmen (Flechtrute, vgl. die

Salix viminalis),

vitus (Schildrand, Radfelge) und namentlich die

vītis (Rebe, Ranke, zumal als

Vītis vinifera) — ins L. als «das»

vīnum (sächlich substantiviert wie «das»

mustum (Most) neben

mustus, s. o.). Die germanische Entlehnung aus l.

vīnum im 1. Jhd. v. Chr. lautete auch got. «das»

wīn, während volkslateinisch «der

vinus» als «der»

win,

Wịị, Wein ins Deutsche überging. (

Prellw. 325;

Walde 839;

Kluge 487.) Über die Heimat des Weinstocks (die Mittelmeerländer):

Schmeil 106 f.:

Seil. 1, 105 f.;

Schrader RL. 943 ff.

2

Die Gundelrebe diente als Heilkraut: mit ihrem Saft wurde Kranken

vergää; er war

vergiftig iSv. Gift (ahd.

gunt) als Gabe, und zwar guter (vgl. die Mitgift) oder schädliche. (

Kluge 174. 184.) So konnte ja auch die l.

portio (der Trunk)

la poisson werden.

3

Die uns schon aus «

Ins» geläufige falsche Wortgruppentrennung: «en Ast» wurde

e Nast und danach

der Nast, wie umgekehrt z. B. der Nacken:

e Näcke (vgl. engl.

neck) en Äcke, der Äcke.

4

Dies

choo (

S. 272) statt «werden» im Laupenamt auch zum Mittelwort der Vergangenheit (vgl. it.

venire).

5

Schmeil 107 f.

6

Seiler 1, 105 f.; vgl.

Tac. Germ. 22 f.;

Caes. BG. 2, 15; 4, 2. 6.

7

Tac. Ann. 1, 50 f. (die im Festrausch unter dem Tisch liegenden Marsen durch Germanicus zusammengehauen.)

|

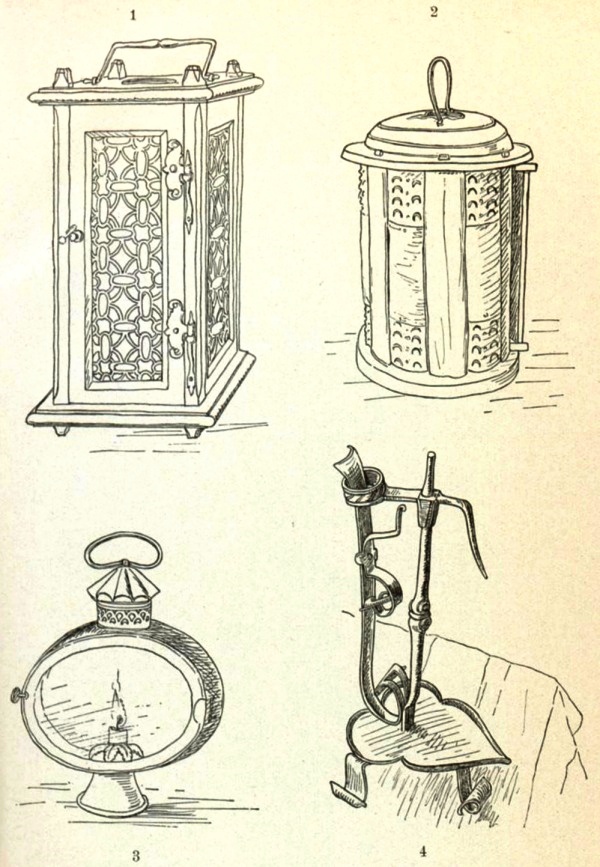

Laternen aus 3 Jahrhunderten aus dem Thormanngut Wingreis |

|

|

Abb. 1. Laterne aus dem 17. Jahrhundert mit farbigen Gläsern |

⎫

|

|

Abb. 2. Laterne aus dem 16. Jahrhundert mit Horn statt Glas |

|

|

Abb. 3. Laterne aus dem 18. Jahrhundert |

|

|

Abb. 4. Kienspahnhalter und Unschlittkerzenhalter aus dem 16. Jahrhundert. Noch heute im Keller in Gebrauch. Der Sparren zum Einhacken im Faßbalken |

|

Man denke nur an Wü̦ü̦rze, Stock, Blatt, Auge, Söömme (Gescheine, Traubenansätze), Bluest, alles Namen für Dinge, die einem so intelligenten Menschen wie dem Winzer und der Winzerin viel zu beobachten geben. Wie bergen gerade das so schmächtige Gutedelstämmchen und seine Äste mit ihrer graubraunen Rin͜de, die in bandartigen Streifen abbletteret, um sich immer wieder zu erneuern, so ausgiebig 274 den ungemein starken Bedarf an Feuchtigkeit! Und mit welchem Aufwand von Energie decken die Wü̦ü̦rze diesen Bedarf, indem sie durch Spalten festen Gesteins bis zu zääche Meter Tiefe vordringen! Die mächtigen Bletter oder Blatt aber, die das an sich Unschöne ihrer Riesigkeit durch den so mannigfach und für die Rebsorten charakteristisch drei- bis fünflappig zaggelete Rand aufheben, figurieren als wahre Sonnenfänger. Sie kommen damit dem Charakter der Rebe als einer Su̦nnepflanze entgegen. Mittels ihrer schreeg ụụse gerichteten Stịịle und der schreeg aabe gesenkten Flächen lassen sie die Sonnenstrahlen sänkrächt, also im Winkel auffallen und löö si̦ enand schöön das volle Liecht. Nach jedem hefte und ụụfhefte (s. u.) aber stellen sie die gestörte Anordnung bereits über Nacht selber wieder her. Mit ihrem zweizeiligen Wechselstand aber setzen sie (gleich der Pflaume, dem Reps u. a.) mit ihrem Wachsüberzug zugleich die Verdunstung herab.

Zu den lieblichsten Wonnen des Winzers gehört das Wimmeln von Söömme, welche zwischen den eigentümlich weißlichen Jungblättern an den graulichen und der Kegelform sich nähernden Schossen im Mäie hervorbrechen.

Die Vorbereitung hierzu bringt allerdings schon der Horner. Da hört der Knospenschlummer noo di noo auf, und es chunnt Läben i d’Räbe. Sie fange sụ̈ụ̈ferli, sü̦ü̦ferli aa, der Chnopf ụụfdue wie ein Kind, dessen latente Entwicklung eine augenfälligere wird. Bei klarem Wetter und voller Sonne schịịnt’s rootbrächt ụs dene Zäpfe (s. u.) fü̦ü̦re. Wenn dann nach dem Rebenschnitt (s. u.), ungefähr ụụsgänds Aberelle oder ịịngänds Mäie — das isch gäng no früech g’nue! — d’Räbe drücke (schieße) und die jungen Schößli als noch blattlose Stoorze e halbe Schueh läng worte sịị, da wartet des Winzers ein erst recht erbaulicher Anblick. Da grüentschelets! Bei Sonnenauf- und -untergang fangen die Reben an, eine grünliche Farbe zu zeigen: die frisch ausgebrochenen Blättchen schịịne. Dann brechen auch die Fruchtansätze hervor: der Aaschịịn oder die Aazäig der Sööme lockt zum Beschauen: d’Räbe föö aafoo (Erl.: föö aa) zäige. Nur lieber nicht allzu reichlich! Denn: «e große Schịịn, e chlịịne Wịịn» lautet ein alter Spruch, und umgekehrt: Klein Geschein, großer Wein, oder: weeni G’schịịn, vil Wịịn. Wenn darum z. B. am 8. Juni 1779 1 geschrieben wurde: «der Anschein ( Aaschịịn) der Reben ist sehr Schön», aber am 4. Juli desselben Jahres: «In dem jetzigen Anschein haben wir nicht einen so früchen 275 und reichen Herbst zu hoffen, als Mann geglaubt», so zeigt dies das Ungewisse der Hoffnung, die sich am 25. April in den Bericht kleidete: «Die Anzeigung der Reben ist durch und durch ( dụụr u ddụụr, im Durchschnitt) sehr schön», und auch am 23. Mai: sie ist «schön». Am 2. Juni 1782 hieß es: «Die Reben zeigen ( zäige) recht schön.»

Man ersieht hieraus, wie die Augenweide den Schatten der Sorge voraus wirft: wie wird das blüeije, der Blüeijet sich gestalten?

Die, der oder das Bluest («der» z. B. 1829, «das» z.B. 1776) bildet eine aufrechte Rispe (s. u.). Über dem napfförmigen, fünfzipfligen Kelch bildet die Blumenkrone eine Haube oder ein Chäppli, indem die fünf Blumenblättchen eigentümlicherweise in ihren obern Teilen fest z’sämmehange. So deckt d’s Chäppli auch die fünf durch sie eingebogenen Staubgefässe («Staubblätter») und den wi n-e Fläsche aussehenden Stempel. Ist die Zeit für die Bestäubung gekommen, so strecke und spräite si ch die pfriemenförmigen Staubblätter, heben allmählich die Haube empor und werfen sie schließlich ab. So schimmert es vom Blühen eines ganzen Weinbergs diräkt wịß. Dank solcher Beweglichkeit sind sie auch imstande, si ch z’chrümme und ihren Staub auf die Narben sogar benachbarter Blüten fallen zu lassen. Das isch guet für Fälle, wo die fünf gelben Honigdrüsen am Grund des Stempels und die andern an den übrigen Blütenteilen infolge langer Regentage keine oder zu wenig Insekten zu ihrer ungewollten Staubübertragung anzulocken vermögen. Hierauf ist aber die so unscheinbare Weinblüte mit ihrer mịggerige, grüentschelig wị̆ße Blumenkrone doppelt angewiesen. Drum ihr herrlicher Duft, der an Vanille, Lilie, Geißblatt, Hollunder ( Holder) und Rose zugleich erinnert. Er kann freilich so stark werden, daß er nervösen Arbeitern im Weinberg Chopfweh macht. Dafür entschädigt er z. B. mit der unzịtige Bluest amerikanischer Reben, welche einen trefflichen Mäidrank gewähren. Als reguläre Konsumenten aber werden Käfer, Fleuge und wespenartige Insekten glö̆ö̆kt, glööklet (Tw.: g’lë̆ckt, g’lë̆cklet). Nicht zwar d’s Wäspi sälber, welches sich erst zum uverschante verbị̆ße der edelsten Früchte meldet; wohl aber d’s Impi oder d’s Beieli, und dann die Hummel: d’Umle (Erl.), der Mu̦mmel (Tw.) oder d’s Hu̦mpeli (Tw.), dessen Versteck die Kinder in dem Kanon besingen:

I wäiß a men Ort es

Humpelinäst,

I ha si g’cheere suure

Un tätätä un tätätä usw.

Ihrem G’schmack als dem Geruchssinn ( odorat) muß der G’schmack als der Geruch ( odeur) der Weinblüte um so wirksamer zu Hilfe kommen, 276 da die dem Blüeijet förderlichen Tage recht rar sind. Es bedarf hierzu doch ämmel zwäi, drei Tag lang stilli Weermi eines etwas bedeckten Himmels und einer trockenen Luft, die höchstens am Abend durch ein leises Fächeln bewegt wird. Erst da vermögen die Staubgefässe auch sich ihres erwähnten bisherigen Beschützers, jenes nun der Bestäubung hinderlich gewordenen Chäppli zu entledigen: si ch z’bu̦tze. Bei anhaltendem Regenwetter bleibt dieses wi n-es schwärs roots Ziegeldechli auf den Antennen hocke, so daß diese und der anfänglich winzige Stempel versoore und die Befruchtung unterbleibt. De nn ist der guet Tropf, la goutte d’or, wi̦der für n-es Johr g’haa. Der Winzer mag sich dann mit dem Hu̦deltrost abfinden, daß es auch dem Imker schlächt gang. Denn we nn’s käi’s Hu̦ng (Hu̦nk) gi bt, so gi bt’s ke Wịị. Wenn dagegen d’Mĕrtrụ̈ụ̈beli (Johannisbeeren) schön blüeije u nid rịịse (abfallen), so blüeit der Wịị ó schön. Er tut dies gleichzeitig mit den Akazien. Zwüsche de zwee Sand-J̦hannsdaage, nämlich dem alten und neuen, sollen die Reben verblüeije, wenn sie die Hoffnung erwecken wollen, es chönn e guete Wịị gää. Das ist allerdings eine Frist, die nach alter Vorstellung für den einzelnen Stock genügen sollte. In Wahrheit erstreckt sich die normale Blütezeit auf zwäi bis drei Wuche. Die vierzääche Daag sollten nach alter Vorstellung mit dem wachse nte oder ụụfgä̆nte n Moon zusammenfallen; nicht z’abgäntem Moon sollte es blühen. Trụ̈ụ̈bel, wo im wachse nte n Moon blüeije, wachse bis i d’s Faß. Die modernen Winzer frooge bloß no’m Wätter. Sie halten den Blüeijet auch dann noch für g’ra̦a̦te, wenn bloß di halbi Bluest sich zu Gescheinen: zu Söömme entwickelt. Erst wenn der Ausfall größer wird, bekommt die andere alte Rede Recht: Wenn d’Trüübel no’m Blüeijet abnähmme, so nähmme si ab bis i d’s Faß. (Twann 1776, 79.)

Der Neuling im Rebbau mag freilich solches «Abnehmen» sogar in guten Weinjahren vermuten, da er nach dem Abblühen kaum einen Traubenansatz zu Gesicht bekommt. Über den Weinberg sind nämlich jetzt die Prozeduren des erbräche und hefte (s. u.) ergangen, und die sehr empfindlichen Söömme verbergen sich unter dem wie an einer Chu̦nkle dicht anliegenden Laubgewinde; sie «halten» sich dort versteckt: «gehalten sich» oder g’chalte si ch dort, sind dort g’chalte oder, mit mechanischer Anlehnung an chalte (kalt werden): sind dort g’chaltet. Sie schützen sich damit vor dem aabrenne (Erl.: aabrönne). Sie kommen deshalb ebensowenig zum Vorschein wie Jünglinge und Männer, welche zu eben derselben Zeit, da der ni̦der oder der dịtsch Häïet in der 277 Niederung zu Ende ist, sich für etwa drei Wochen i’ n wältsche Häïet des Tessenbergs und der übrigen Berner und Neuenburger Jura verdinge. So gange nach hübschem Twanner Witz 2 auch d’Trị̈ị̈bel, wenn s’ verblïeit häi, drei Wụchen i’ n wältsche Häïet.

Aber wenn si̦ de nn ú̦mme chämme, sị ’re de nn drei Mool meh: sie überraschen den Neuling, wenn sie in unvermuteter Zahl aus dem Gewirr der Riesenblätter d’Häls fü̦restrecke. Sie wachsen dann und wuehle um die Wette mit den ebenfalls wuehlige Schossen, deren Gläich (Stengelglieder zwischen zwei Auge) in dem Maße, wie sie holze, auch länge. Nach Laurentius (19. Juli) aber, sagt ein alter Spruch, wachset d’s Räbholz nụ̈t meh, während die Trauben nun erst sich entfalten. Bei Biel wurde 1884 eine 60 cm lange Traube gezeigt. Bald trägt der Trauben- Sti̦i̦l die bisher schreeg ụụfe gerichtete Last nicht mehr, sondern loot sị hange: der Trụ̈ụ̈bel chehrt si ch. Oft lampe d’Söömme vor Schwere schon im Juli. Zugleich überwuchern und verdecken die wachsenden Beeri den Traubenkamm, welcher wie ein Hoogge (Erl.: Haagge) gekrümmt aussieht: wie eine urgermanische krappa und daher noch toskanisch-lombardische groppa, frz. une grappe; oder wie ein fränkischer krappo, ein ahd. krapfo (verwandt mit «Krampf»). Wie nun die Mundart die Grappe zurückentlehnte, so auch als longobardische Einkürzung la rappa und il rappo, patois la rap: die Rappe. 3 Auch das rapple als Nachlese von Traubenresten mit verlornen Beeren (s. u.) gehört hierher. Mit Anleimung des Artikels endlich sagte man schon altdeutsch der drappe, trappe, der oder die Trappe.

Die ganze Frucht des Weinstocks aber heißt die Traube (als die «zu pressende») 4 : «der» drûbo, trûbo, trûbe, troube und der Trụ̈ụbel, welch letztere Form jedoch mhd. «das» trübel heißt. So ist auch «das mertrübel» (svw. die Traube aus Rhodus) nicht unser Mertrụ̈ụ̈beli (Tw.: Chrụ̈ụ̈seli, Chrị̈ị̈seli) als die Johannisbeere, sondern ebenfalls eine Weintraube; es ist e Wịịtrụ̈ụ̈bel, «wenn mḁ doch ‹holzigs Holz› un ‹ịịsigs Ịịse› säge will». Es ist also bloß die Ähnlichkeit der Fruchtform, die uns auch vom weißen Mauerpfeffer ( Sedum album und reflexum) als dem Mụụrtrụ̈ụ̈beli, von der Arctostaphylē als der Bäretrụụ̣ḅe, von der Prunus Padus als der «Traubenkirsche» sprechen läßt, und wonach gewisse Fruchtstände als «traubig» bezeichnet werden. Im botanischen Sinne sind freilich traubig z. B. die Maiblume und der Räps mit der Hauptachse, welche langgestielte Blüten trägt, dagegen grad äbe nid die Weintraube, welche vielmehr eine Rispe ist nach Art 278 der Rispenhirse- und der Haferfrucht. 5 Das wird allerdings niemand hindern, als erste Tafeltrauben just im Weinberg go Brächtrụ̈ụ̈bel z’bräche, wie man Chi̦i̦rße (Chrieße) und «wie man Äpfel bricht vom Baum» und gäit «go bräche Brombeereli ab». Im übrigen gäit mḁn i d’Beeri: li̦st (oder läst alttwannerisch) Beeri, wie im Läset nun einmal Trụ̈ụ̈bel — so selbstverständlich, daß man ganz einfach — li̦s’t. Zuerst allerdings müssen die Beeren g’lụteret haa, si ch g’lụ̈teret haa, durchsichtig geworden sein.

1

Inselschaffner Irlet.

2

Mitgeteilt von Albert Krebs.

3

Bridel 314:

la rappa.

4

Kluge 462.

5

Schmeil 411.

Dem echten Seelandberner

Nur eigne Rebe frommt;

Er pfeift auf den Falerner.

Der aus der Fremde kommt.

Karl Jahn, Glossen und Reime 180.

Den Mittelrhein- und Ungarweinen selbstverständlich nachstehend und erst in die dritti Klaß versetzbar wachsen im Berner Seeland, zumal im Seebutzengebiet Weiß- und Rotweine, welche in durchschnittlicher Güte denen der welschen Schweiz und des Bündnerlandes an die Seite zu setzen sind als hießigi Wịịne. (Vgl. unten die Abstufung.)

Aus Jahrgäng wie den Endlifer (Ins: Än͜dlifer) oder Elfer, den Fụ̈̆fzähner und Sĭ̦bezähner (1911, 1915, 1917) hinweisend, darf der Seeländer unter strenger Wahrung des Rufes seiner Produkte sich berufen auf ị̈ị̈se Tschaafi̦sser, Dwanner, Ligerzer und Dï̦scherzer, ụ̈ụ̈se n Eißer, Gampeler, Schu̦gger und auf den Erlacher Schloßbärger — den Obertöörler zumal. Der letztere mußte laut launigem Gedicht des Erlachers Robert Scheurer die Pfịịle erst aafüechte, mit welchen die Jagdtrabanten des Burggrafen Kuno nach der Scheibe schossen; dann flogen Bolz um Bolz ins Zentrum, während zuvor «die Treffung, die Treffung scheußlich schlecht» gewesen. Den Triumph sicherte also das sorgfältig ausschließliche Befeuchten der «Geschosse». Wuchs auch dieser Wein wie sogar die mittelrheinischen ( S. 282 f.) in naßkalten Sommern wie 1912 bis 1914, so wirkte er gleich solchem, der — sụụr wi ’ne Wịịd — d’Löcher i de Strü̦mpf z’sämmezieht. Auch mittelgute Jahrgänge sind freilich sauer, u so — soll’s sịị!

279 Ja, spettled numme, iehr Lagotteschnäbel!

Gar z’sieß isch gwiß nid guet.

Suremus

1

git de Lyte tolli Säbel,

U mordios räse Muet!

2

Uf d’s Sụụre sind überhaupt seeländische Gụ̈ụ̈mme und Määge gestimmt; und sụ̈ụ̈riez-vous! lautet ein dem entsprechender Spaß. D’s Sị̈eße verliert dabei dem alten Twanner das Absolute seines Begriffs: schon was nid sụụr isch, isch sị̈eß. Wo darum nicht so exquisite Jahrgänge wie die schon genannten es Loch drịị mache, gilt der Grundsatz: Sauer ist so viel wie einheimisch und wie erfolgreich kriegerisch!

Bloß

Elsißer u Bieler häi si trungge

Bi Murten u Nancy;

U doch si d’Fremde dert vor ihm g’sungge

Trotz ihrem

sieße Wy.

Am Bierebärty

3

aber g’heit es z’sämme

Bi

fremdem Wy u Witz.

Dert brielt me grad: Herr je! d’Franzose chemme;

Geet Bech, iehr tuusi Blitz!

4

Der Seeländer verwöhne sich weder an den Zwanzig-Marken- Schampánier (Tschämpis) oder dem als solcher geltenden wị̆ße Burgunder, noch an dem für sich ja herrlichen, aber ihn chrank machenden Waadtländer und Walliser, noch am bernsteinfarbigen Goldwändler. Auch trinke er roote Dwanner nicht als «Neueburger» oder irgend einen andern Neukomm (niedergelassenen Einwanderer). Vor ’tauftem Wịị hinwieder schützt den Kenner die einfache Tatsache, daß echter Seewịị zugegossenes Wasser abstoßt, schier wi d’s Wasser d’s Öl. Darum werden sogar ganz saubere Geschirre, die zum Umgießen von Hauswein dienen sollen, no äxtra suber ụụsg’wï̦scht. Obendrein unterscheidet den Seewein sein petit gris: sein Graau wenigstens im ersten Jahr von dem Gälb (Ins und Li.: Gääl) sowohl der meisten Waadtländer-, als auch der auf dem Kamm gegorenen (s. u.) Ostschweizer Weine. Später wird allerdings auch der Seewein mehr und mehr gelb, wenn nicht starkes schwääfle (Ins: schwööfle) dies verhindert.

Das Übergangsstadium zur grauen Färbung ist aber d’Wị̆ßi: vierzäche Daag nach der Gärung wird namentlich der herrliche Rieslinger 280 (s. u.) milchwị̆ß, schneewị̆ß, wie wịßlocht, wịßlochtig der übrige neue Seeländer. Dennoch heißt, gemäß dem allgemeinen Sprachgebrauch, jeder Wein wịß, der nicht entschieden rot (oder italienisch nero: schwarz) aussieht. Da aber im Seeland der Weißwein fast ausschließlich gepflanzt und ganz ausschließlich verhandelt wird, konnte z. B. 1778 Irlet melden, er habe 9 Faß mit Wịị und 2 Feßli Roote dem Fuhrmann übergeben. Es lääse und trüele denn auch nur größere Weinbauern d’s Roote abaarti (Ins) oder ḁrpaartig (Tw.); die übrigen g’heie’s i d’s Wịße, wo es, weil nicht am Kamme gärend, nicht abfärbt. Der Grund dieser Hintansetzung liegt im geringen Durchschnittsertrag, der im Mannwerk bloß etwa 2 Züber ausmacht, wenn der Weißwein deren 6 ergibt. Darum wurde der Rotweinbau schon von den altbernischen Rebbesitzern hintangehalten. Sie nahmen z. B. 1609 in Li. und 1698 von den Johanniterreben ( S. 202 f.) bloß weißen Zinswịị entgegen; und am 2. März 1760 beschlossen sie: «Die Zehnder und andern Herbstinspektoren sollen beeidiget werden, daß nicht rohtes für weisses Most verzehndet werde.» Halbpächter durften bereits 1499 zwar den bestehenden Rotwein abgabenfrei für sich behalten, ihn aber nicht vermehren durch ịịlegge (s. u.) oder zweie («zwygen»: veredeln, s. u.). Dagegen wurde allerdings 1284 vom Kilchherrn (Priester) der wịße Chilche von Nugerol (s. u.) für zwei Rebberge jährlich 1 Sester 5 Weißwein an Frienisberg und 1 Faß Rotwein an Rüeggisberg gefordert, an Bellelay aber vo bäidem glịịch vil. Auch Gampele pflanzte früher den Rotwein reichlicher und tut dies neuerdings wieder seit der Erfahrung, daß der root Stock den Verdeerbber (s. u.) und andere Krankheiten besser het (aushält). Der Versuch lohnte 1915 mit eme volle Johr (vollen Jahresertrag). 1909 pflanzte Gampelen Rot- und Weißwein bloß noch im Verhältnis von 0,45 zu 17,28 ha, wie Twann von 0,54 zu 66,51; Tüscherz-Alfermé 0,45 : 27,00; Ligerz 0,90 : 63,75; Ins 1,80 : 36,00. Bloß Roote pflanzte 1909 Feisterhénne (nämlich Savónierli, s. u.); bloß Wị̆ße: Erlḁch, Brü̦ttele, Vi̦nelz, Lü̦sche̥rz, Gals. In Gäserz entfielen 1,35 ha seines vorzüglichen Roote auf 2,25 ha Wiße; in Träite 0,18 auf 0,27; in Mü̦ntschemier 0,27 auf 0,36; in Si̦i̦sele 0,4 auf 0,32. 6 Darum ist der root Seeländer so dụ̈ụ̈r, aber auch so guet. Der nicht durch ehrliche Etikette belehrte Fremde beehrt ihn mit dem Titel «Neueburger».

1

Nach

habēmus («wir haben») burschikos umgebildetes (

schwz. Id. 7, 1283) «’s

sụụre Mues», wie man um Biel sagt.

2

Molz.

3

A la Pierre Pertuis im Berner Jura.

4

Molz.

5

Der l.

sextarius war als Flüssigkeitsmaß

1/

6

congius (vgl.

Goon), als Getreidemaß

1/

6;

modius (

Mü̦tt); daher der Sechter oder Sester.

6

Statistisches Bureau des Kantons Bern.

Gemalt von A. Jaeger-Engel, Twann

Dorfausgang Klein-Twann

Dieser Root gehört im Seeland nur zu wenigen der mehr als tụụsig Sorte der edlen Rebe, von denen übrigens nicht wenige zu ihrem Nachteil ụụsg’artet häi. Der Preis gebürt unter den seeländischen Rotweinen dem Savagner oder Sarwánier, ebenso häufig der fịịn Root oder der chlịịn Root, auch der Bịnoo ( Pinot noir), der blaau Burgunder geheißen und mit dem Clävner identifiziert. Es ist der überaus wohlschmeckende, fein und edel aromatisch riechende Saft ziemlich frühreifer, sehr zuckerreicher Beeren, die in dichtem Stand chlịịnni Chnu̦tteli vo Trụ̈ụ̈bel bilden. Daher gää si̦ weeni ụụs und werden nur als Spezialität fï̦r ’ne fịịni Fläsche gepflanzt. Der dem Seeland fremde wịß Burgunder mit seinen Trị̈ị̈bel so groß wi Schoppefläsche würde das Quantitätsbedürfnis eher befriedigen.

Das ist, aber sehr auf Kosten der Güte, der Fall beim große oder grobe Burgunder, zumeist d’s grob Root geheißen. Es ist ganz e schlächte Wịị, der immer seltener fïr ihn sälber (separat) gebaut und gepreßt wird, und dessen Trụ̈ụ̈bel erst lụ̆tere, wen n er d’Wịịzü̦bere g’chöört ru̦mple. Er erinnert an den importierten Franzose-Root.

Geschätzter ist der ziemlich ergiebige « gamin»: eine Umdeutung aus gamay, Gámee. Zugrunde liegen wird der Name des doppelfarbigen Edelsteins Kamäe, la camée, le camaïen, camaheus. Eine frühreife Tafeltraube ist der am Spalier gezogene frïech Burgunder (Tw.), root Äugster (Li.) oder Portugais («blauer Portugiese»), identisch mit dem rooten Auguster oder der Madeleine, dem Augsterli.

Ebenfalls am Spalier schwäärzlet frühzeitig die kleinasiatische Fị̆ge-Trụụbe Kadarka: ein ōsterwin in (östlicher Wein), wie der wirkliche Tokaier es auch ist. Den Namen Toggeier, Tóggeier, Tóggeuer, Dóggeier usurpierte aber der Ruländer oder «Rueßländer», Pinot gris. «Grau» nämlich, wenn nicht eher gelb wird der Wein bei Süeßdruck (s. u.), wie dagegen bei Kammgärung hell- oder gelbrot: zi̦i̦beleroot, schi̦ller. Die in heißen Nachsommern wie Trockenweinbeeren am Stocke g’schmu̦u̦rig schrumpfenden, hu̦nksị̈eße Beereli, welche sich in der kleinen Traube förmlich ineinander drängen, geben einen wi Wasser zu trinkenden, aber wie Portwein starche, alkoholreichen Wein. Durch den Schaffner Irlet mittelst Ruete eingeführt, wird er nun mehrfach im kleinen gepflanzt und gepreßt.

Einen Gegensatz zu diesen hochedlen Sorten bilden die unveredelten, aber meltau- und verderberfesten Diräkt- oder Sälbstträger wie 282 die Isabella oder der Egi̦pter, welche mit ihrer reichen Bildung riesiger, harter, derber Bletter vorzügliche Gartenlauben abgeben. In heißen Sommern bieten die zähen Beerenhülsen, ( -hï̦ltsche) einen glykosereichen, dicklichen Saft, der den einen gar nicht, den andern ziemlich gut mundet. Di Gụ̈ụ̈ ( goûts) sị jo verschi̦i̦de.

In der Mittelschweiz trank man um 1783 meist weißen oder roten Elsaßer, Elsäßer, Elsị̆ßer. Der scheint noch damals, wie dann erst recht im 13. Jahrhundert! der best Wịị seiner Zeit gewesen zu sein. Dies geht hervor aus dem Hofrodel des Unterwaldner Klosters Engelberg, welches in unserm Twanner Ängelbärg ( S. 201) eines seiner schönsten Räbeheimḁt besaß. Da gehörten, wenn die obersten Klosterbeamten ihre Inspektionsreisen nach den verschiedenen Hofbesitzungen machten, zum Ehrenmahl: spinwidrin fleisch 1 vnd bergins 2 vnd huenr gnuegü vnd enhein (kein) ander fleisch, vnd guoter Elseser vnd enhein lantwin. 3

Noch 1631 muß dieser Elsässer öppis g’gu̦lte haa. Sonst hätte der Wirt von Kleindietwil nicht über dem Einschmuggeln eines Feßli solcher Sorte sich ertappen lassen und die natürlich unfehlbare Konfiskation rịsgiert. 4 Lange vorher führte der Landvogt von Thorberg als Erbe des Klosterkellers massenhaft Elsi̦sser ein.

So 1560: Mitt unserm zug sampt zwöyen gedingten zügen han ich in fünff vertten sechszig söum lutters wyns im Ellßes eekhoufft und uffher füren lassen, thut mit der zerung und allem costen, so darüber gangen, einsümmig 543 Lb 16 ß 5 d kumpt ein soum 9 Lb 1 ß 3½ d. Derselbe hat uf 8. Aprellen 1578 des closters zug ins Elsas geschickt. Der het bracht unsers meßes 13 söum [und] etlich maß, cost jeder soum mit allen umbcosten, zerung, zoll und was darüber gangen, 15 Lb, thut in einer summ 195 Lb. Ferner hat der Landvogt 1578 Elsißer gekauft von Kilchberg und dem wirt im Crouchtal und dem Fryweibel zu Öschfurt (s. Aw.), zusammen 7½ Saum. Im nämlichen Jahr kaufte er noch 21 Saum. 5

So geschätzt war damals das Erzeugnis des elsässischen Weinlandes, welches dagegen der Landschreiber Pagan in Nidau als Bielerseegewächs 6 283 «unbrauchbar» fand. Des Anbaus würdig erschienen ihm bloß: 1. gute Chlepfer und «Bluzer»; 2. rote und weiße Muskateller; 3. kleine, und zwar rote wie weiße «Sarvanger». Schlecht fand er «große rote Trauben».

Eine Geringschätzung des Elsässers liegt bereits im 17. Jahrhundert vor in der Bezeichnung «Elbele», «Elmele» (zu älb, älw = gelb), verschriftdeutscht als Elbling. Die Herabsetzung mag zunächst daher kommen, daß man — analog wie weißen und roten Genfer — weißen und roten Elsäßer (Tü.), Else̥ßer, Elsĭ̦ßer (Tw.) zum Tagesgebrauch als Hauswein und insbesondere z’I̦m biswịị z’sämmeg’schï̦ttet, also dḁrmit es G’nu̦u̦sch, e Gu̦mpisch (s̆s̆: mixtum compositum), e̥s G’stel laasch (-á-), e̥s G’schlü̦ü̦der (Erl.) aag’stellt het. So ließ sich auch hier d’Sach mit dem Name z’Tod schloo. Denn als eine offenbar gute, nur uns «unbekannte Rebengattung» 7 kam durch den Römer Columella die albuelis ( Wịße) nach Deutschland, insbesondere ins Elsaß, woselbst aber der Elsässerwein der Olber (oder auch «Östrịịcher») genannt wird. Dort wird er auch bis zur Stunde hoch geschätzt; und da, heißt es 1832, «sols Wein haben, der in die sechzig Jahr austawre».

Nun ist freilich der Bielersee kein Mittelrhein; und der vom Elsaß eingeführte Elsĭ̦ßer hat gewiß den Klosterherren Engelbergs ganz anders gemundet, als ihnen der Saft der zu uns eingeführten Elsäßerreben schmecken würde. Der seeländische Elsĭ̦ßer ist selbst in guten Jahren und guter Lage e sụụre Wịị un ohni Bụggee; darum wird er auch, einmal abgezogen, platt. Seine übermäßige Sụ̈ụ̈ri teilt er dem mit ihm gemischten edlern Eigengewächs so reichhaltig mit, daß dieses uchạuflig wirt. Darum will kein an den Weinhändler gewiesener Rebmann der Name haa, är häig Elsißer i sịne Räbe. Er läßt diese Stöcke noo u̦ noo (in Li.: noo ti̦ noo) ergoo; u nu̦mme scho vo mier ewägg (während eines Menschenalters), verschwịge dee nn in einem Zeitraum, der auch für ’ne guet B’sinnte si ch läng zieht (wenn nicht z’grị̈ị̈sli läng wirt), ist der Elsißer auch als Privathandelsprodukt starch z’ruckgange. Bloß der — recht gute — Chlepferelsi̦ßer (mit Chlepfer, S. 287, gekreuzt) erfreut sich weiterer Anzucht.

Für den Eigenverbrauch aber fällt auch der gewöhnliche Elsißer noch immer stark in Betracht. Mi mues ’nḁ haa! Das dankt er seiner Wuehligi — er wachset wi ’ne Wịịde —, seiner Ergi̦bigi und seiner Widerstandskraft gegen nicht wenige Krankheiten. Und zwar ist 284 es unter seinen drei Spielarten: blau, schwarz und gelb, die letztere, die (als wịße Elsißer) unter den andern Rebsorten geduldet wird. Der gelbe («weiße») ist aber wieder äitwäders schëën gääl, oder de nn grị̈en. Die Beeren beider Nüancen locken im Reifestadium durch graugrünen Duft und braune, rostige, schwarz punktierte Sunnsịte der in guten Jahren recht süßen Beeren. Ihr dichter Stand in den sehr großen Trauben drïckt si i d’Lengi. Wie ein strotzendes Euter scheinen sie, nachdem sie zum rịffe sich möglichst lange Zeit genommen, nach Entleerung förmlich z’blange (z’sahne). Dann quillt der sehr wässerige und aromalose Saft durch die dünnen und seinen Hï̦ltsche so reichlich, so mostig, daß er auch eine sonst sehr schlechte Ernte noch zu einer annehmbaren aufbessern kann. Darum sagt man selbst da, wo von einem mindere Trụ̈ụ̈bel gesprochen wird:

Der Elseßerstock

Het der Maa im Rock.

Er läßt seinen Eigner «nicht fallen». Und wo seinen starken Holztrieben, wie auch seiner Spätreife Rechnung getragen wird durch Befolgung seines «Zurufs»: Lo (laß) mer Platz für zwee, so dragen i für drei — da darf es erst recht heißen: Elsißer isch besser, weder gár käi Wịị.

Zu seinem Qualitätsersatz nun aber gibt es allerläi für hießigi Stëck, alle natürlich doch seinerzeit ebenfalls importierte. Es war um 1850, als Inselschaffner Wilhelm Irlet und Notar Engel in Twann sowie Jungfer Beljean «im wịße Hụụ̣ṣ» zu Schaffis neben dem Tokayer ( S. 281) auch Johannisberger und eine Gutedelsorte einführten. Seither haben verschiedene Ausstellungen von Tafel- und Keltertrauben auf die empfehlenswertesten Arten aufmerksam gemacht. Am vorzüglichsten bestellt war die mit der Landesausstellung von 1914 verbundene. Da erlangten denn auch die Räbg’sellschaft Twann-Ligerz-Tüscherz und die Société de viticulture von Nëïetstadt neben zwei andern Korporationen und einem Walliser Privaten die goldene Medaille. Fünfzig andere Weinbauern aus den Gemeinden Biel, Tü., Tw., Li., Nv., Erl., Tsch., Ga., Ins wurden ebenfalls mit hochehrenden Auszeichnungen bedacht.

Zu den ausgestellten Traubensorten gehören allerdings weder die Elsäßer noch die an Sụ̈ụ̈ri, aber auch an Ergi̦bligi ihnen nahe kommenden goujon, Gü̦tsch, Gï̦tsch. Der Gụ̈tsch oder Gü̦tsch ist sonst der Fisch Gobius fluviatilis ( S. 52), den man bloß als Köder ( Richtfisch) verwendet; er ließ aber seinen Namen der Weinsorte, welche selbst auf magern Höhen mit eme bloße Schụ̈ụ̈mmeli 285 Häärt fortkommt und, der Stickel zu entbehren fähig, über e Boden ewägg schna̦a̦gget. Dafür aber läßt sie die früh reifenden Beeren gärn fallen u fụụle, weil es chụụm z’machen isch, die — recht ergiebigen — Beeren für sich allein z’trüele. In guten Jahren mag es auch etwa heißen: Was nụ̈ụ̈t chost, isch nụ̈ụ̈it wäärt — eine Volksethik, die in noch bösern Tagen eine heilsame Wandlung erfahren könnte.

Eine gegenteils sehr hohe Schätzung erfahren, sowohl als Tafeltrụ̈ụ̈bel wie als Wein, die verschiedenen Sorten Mu̦schgadäller, Mu̦tschgidä́ller, Mu̦schgidä́ller, Mụschge̥dä́ller, z. B. der Wánillie-Mu̦schgedäller ( Muscat vanillé) oder der root Mu̦schgidäller am Spalier ( G’chääl) des Großhụụs zu Schaffis. Es ist dies ein Paradewein, der denn auch in Twann eigens als Chëërbeliwịị oder Kanü̦ü̦nliwịị entkorkt und ausgeschenkt wird. Die sorgsam dem Bụ̆́te̥lịee ( bouteillier) enthobene Flasche kommt hierfür in ein zierliches Körbchen oder auf ein Kanonen-Laffettchen von Kinderspielwarengröße zu liegen, damit der Satz nid ụụfg’rïehrt wäärd. In starkem Gegensatz zu solcher Ehrung steht die von eigenartigem (idiosynkratischem) Widerwillen gegen den Muskatgeruch eingegebene Bezeichnung Chatzesäikerli für die großen und dickhäutigen, grüngelben Beeren, welche die an Elsäßer erinnernden großen Trauben ausmachen und den Liebhaber anlockend aus den zaggelete Blätter fï̦ï̦regï̦ggele. Muscatellum hieß römisch ein stark gewürzter Südwein. 8

Angeblich aus Transsylvanien (Siebenbürgen), wo er jedoch erst seit ungefähr 1840 bekannt ist, in Wahrheit aber aus Österreich stammt der Sylvaner. Von seinen 33 Spielarten kommt indes nur der grüen in Betracht: die Sorte mit den kleinen, walzenförmigen Träubchen: bloßen Ru̦nggeli, Mu̦tteli, deren grasgrüne Beereli sich dicht ineinander drängen und damit läng ’drückt werden. Sie moste sehr guet (ausgiebig) und entlassen einen huṇgsüeße (hụnksị̈eße) Saft, der infolge energischer Nachgärung gärn läng wird (Fäde zieht), und im Alter wie öölig auf der Zunge liegt. Er gi bt also vi̦ll oder wenigstens gäng öppis, u guet! Zudem ist die Pflanze zählebig und ma g bsun͜ders der Verdeerbber (s. u.) am beste haa, ist auch gegen Blattkrankheiten widerstandsfähig. Nur schießt sie überstark i d’s Lạub; si het gäng nu̦mme Lạub, was auch schon ihre längere Gläich veranschaulichen. Eine Abart mit besonders starkem grauem Duft der Beeren, die aber bei erlangter Reife leicht 286 fụụle oder abdoore, heißt das Graaueli oder der Grööieler. Die ganze grüne Sylvanergruppe dagegen nennt sich Rịịnpflanze ( gros Rhin, gros plant du Rhin) oder nach dem berühmten Kulturmittelpunkt Johannisberg: Hánsibärger, Hanslibärger, Hansebärger. Durch fortschreitende Veredlung erzielte man am Rhein die berühmten feinen Sorten Moselblümchen (um 1865 in die Schweiz verpflanzt), Rüdesheimer, Liebfrauenmilch, Nierensteiner, Rie̥sling ( petit Rhin), die nur in edelfụụler Rịffi gelesen und nach längerer Gärung gekeltert werden sollten, dann aber auch die feinsten Weinhändler- Bụ̆́ggee abgeben. Wị̆ße Rie̥sling, Rie̥slinger, Rị̆slinger, Rị̆schlinger, Rịịschlinger (s̆s̆), der aber nach mehrjähriger Reifefrist schiller wird, wurde auf warmen und gut gedüngten Boden in recht warmer Lage des Seelandes verpflanzt. Das Ergebnis kann natürlich die unsagbare Feinheit des Johannisberger Schloßgutweines lang nid erreichen; es ist immerhin so befriedigend ausgefallen, daß schon ein Glas des frischen, milchweißen Mostes mit seinem unbeschreiblich feinen, an Lilien erinnernden Duft und Bouquet, wie dann erst der nach Jahren gereifte Wein mit abgebauter Sụ̈ụ̈ri zu den stolzesten Errungenschaften seeländischen Weinbaus gehört. Leider aber ist der Ertrag stark in Frage gestellt durch das Erfordernis, d’Edelfụ̈ụ̈li noch drei Wochen nach dem allgemeinen Leset abzuwarten. Da diese Zeit über die Rebhut (s. u.) nicht mehr besteht, verfallen die Trauben allzugern vierbäinige und zwäibäinige Schelme — u do hört de nn d’Wältg’schicht ụụf.

Schaad, cha mḁn o su̦st vom Stolz nid läbe. Wer, wie der Seebụtz, vom Weinbau leben muß, mueß u̦f d’Gïeti un uf d’Vi̦i̦li mit enand luege. Um dieser Doppelforderung zu genügen, hat man im Seeland den allerdings in der Blüte empfindlichen und auch sonst gegen rauhen Klimawechsel diffisịịle, aber seinen weißen Krachgutedel — den fendant (Chasselas) der welschen Schweiz, den fädā von Landeron, Gri̦ssḁch und St. Blaise, den fĕdé̆, fedé̆ am Genfersee zu höchster Leistungsfähigkeit herausgezüchtet. Es ist dies eine Rebsorte mit starkem und rankenreichem Stock und rötlich braunem Holz, stark hervortretendem Auge mit weißwolliger Spitze, langen und großen Trụ̈ụ̈bel an langem, dünnem Stiel mit dicht geschlossenen großen, kugeligen, durchsichtigen, auf der Sonnseite anlockend braungefleckten Beeren. Diese werden auf etwas lättigem, trockenem und freiem Standort in dem Maße hartschalig und fleischig, daß sie bei geringstem Fingerdruck von der Beerenstielseite her unter leisem chlepfe aufspringen. Es ist dies ein Zeugnis, daß die edlen Stoffe bis zu völliger gegenseitiger 287 Durchwirkung bi n enand b’bli̦i̦be sịị und zugleich das Hauptmerkmal für die Auslese (das brächche) als Tafeltraube. Von den daher benannten Chlepfer (Tw., Erl.), Chlöpfer (Ins), Klepfer (Irlet 1784) unterscheidet man als Abart mit hellrotem Holz, weiter auseinander stehenden Bollen, lockerem Stand und geringerer Haltbarkeit der Beeren den Spri̦tzer, Sprü̦tzer, Pu̦tzer. Das lebhafte ụụsespritze des Saftes leise berührter oder derber gedrückter Beeren charakterisiert in vieler Augen den Spritzer als minderwertig. 9 Darum verdreht man den «Putzer» etwa zum Blutzger. Man denkt dabei an das unwillkommene Hervorquellen — ụụse blättere — des halbflüssigen Inhalts eines vermeintlich hart gesottenen, in Wahrheit blụtzgerigen Eies. Auch die geringgeschätzte Scheidemünze «Blutzger» 10 mag in die Benennung eingeschlossen sein. Die Minderwertigkeit wäre dann zugleich eine Ausartung, entstanden durch dumm tue des Chlepfer in Mißjahren. Die Rebgesellschaft hält Klepfer und Spritzer als Weinlieferanten für ungefähr gleichwertig. Innerhalb der erstern Sorte aber unterscheidet man nach der vom Bodenstoff bestimmten Beerenfarbe der grüen Chlepfer ( Fendant vert), der fast immer bessere Erträge liefert als der an Ergiebigkeit stark wechselnde gälb (gääl, Fendant roux), und den des längsten Hangens bedürftigen graaue. Als weitere Variante fügt sich hinzu der chlịịn Chlepfer. Aber alle diese Klepfer und Spritzer unterscheiden sich gemeinsam als Wị̆ßi, als Edelwị̆ßi, als der Gutedel, der waadtländische Lágoote ( La Côte) und der badische Mar chgrääfler vom fremden roten Krachgutedel. Einen Übergang zu diesem zeitigte das Seeland im Silbertrụ̈ụ̈bel mit den brụ̈ụ̈nliche Beeri, deren Saft den Fendant rose erzeugt: den Schiller, den Rooseroote, den frühern roten Veltliner, den Königsgutedel. Es ist dies zugleich eine der besten Tafeltraubensorten.

Den gelben Krachgutedel pflanzte man laut Rhagor schon 1639 zu Biel in einem Berritsch, Beritsch, Bä̆ritsch geheißenen Weinberg. Sache und Name verbreiteten sich dem Bielersee nach, und der Name blieb nur in Tüscherz für den Gutedel überhaupt haften. Ob auch die von Irlet 1775 als die schönsten Reben gerühmten Malliardstöck hierher gehören? Von Erlach an rechts des Sees unterscheidet man kurzweg der Grüen (Elsässer) und der Edel (Gutedel).

Eine als rougeasse, Rootholz, Roothölzler, Grobhölzer bezeichnete Weißweinsorte mit länge Gläich (Stengelgliedern), welche wenig Früchte trägt und gäng nu̦mmen i d’s Holz schießt, erinnert 288 mit ihrem wuehle, ihrer wuehlige n Natur an die ebenfalls ungemein holzreichen, 5 bis 6 m lange Schosse treibenden Amerikaner (s. u. Rekonstitution). Nur sind diese zugleich sehr fruchtbar. Ein Besucher Virginiens, Franz Ludwig Michel von Bern, erzählte 1702: «Allhier hab Ich die Abscheülichsten ( grụ̈ụ̈seligste, d. h. unglaublich großen, unerchanntiste) Wilde Weinstöck gesechen, dero dicke und Höhe Vngläublich. Es gibt Vnderschidenliche arthen Thrübel, die besten aber sind groß wie ein kleine (Baum-) Nuß, namlich die beerlin. Es gibt zimblich guter Wein. Der anfang zu zahmen ist gemacht.»

1

Wie überhaupt der Widder ursprünglich (vgl.

Kluge 492) das höchst «einjährig» werdende Lamm ist (wie denn dem l.

vit-ulus, veau der got.

with-rus als das Lamm entspricht), so war der mhd.

spüne-wider das noch saugende Lamm, und sein Fleisch war mhd.

spünnewiderin. Saugen (

sụụge), zunächst aber säugen (

säugge) als locken und ziehen (vgl. gr.

spáō, ich ziehe) hieß altdeutsch

spanan, spanen. Es lebt fort im Spanferkel, im Gespan (als

G’spaane, Milchbruder), in ab- und widerspenstig, in Gespenst (als trügerische Lockgestalt) usw.:

Mhd. Wb. 2, 2, 476 f.: ich

span, ich

spuon, ich habe

gespanen: gelockt;

Kluge 171.

2

Der Hammel heißt l. der

vervix, vervex, berbex (la brebis), wie der

vervicarius le berger geworden ist. Danach

bergins vleisch: Hammelfleisch.

3

Grimm Weistümer 1, 1.

4

Grunaus Blätter.

5

Ebd.

6

Handschriften der ökonomischen Gesellschaft Bern.

7

Georges 1, 215.

8

Arabisch

musc (Bisam) wurde spät l.

muscus (Moschus); danach riecht das ml.

muscatellum (vinum); vgl. die

Mụtschgetnuß.

9

Vgl. die Versdichtung «Mier Räbstöck» in Robert

Scheurers «Seeluft und Rebenduft».

10

Schwz. Id. 5, 299 f.