|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Schiff und Fisch, Fischerei und Schifferei gehören zusammen in Wortklang und Sachbestand. So auch und erst recht im Seeland, wo eine tiefgründige Wissenschaft nach ernsten Studien und Laboratoriumsversuchen herausgebracht hat, der Fisch well drụ̈ma̦l schwümme: im Wasser, im Schmu̦tz, im Wịị. Daß vorab das erste der drei Medien in einem Land nicht fehlt, das nach den vier Weltgegenden vier Quellströme sendet, sagt die Unzahl seiner Schiffer und Fischer. Hören die nicht mit Erstaunen, daß eine so wasserreiche Schweiz für jährlich an͜derhalbi Mil lion Fische u̦s em U̦ßland (u̦s frömde Land) beziehe? Was sagt dazu vor allem ein Lü̦sche̥rzer? Sein Ort ist allerdings zum stattlichen Chüehbuuredorf ụụfeg’chräblet, das wie mit jenen drei Elementen auch mit äigetem G’wächs und äigeter Milch aufwartet — schon zur Pfahlbaufundperiode damit willkommener als mit seinen Määritchörb voll Antiquitäten. Solchen Aufschwung dankt er aber dem unerchánnte hụụsen u wäärche jener ökonomisch noch chlịịne, aber überaus g’wäärbige (g’wịi̦rbige) Lị̈̆tli, die vor Zeiten um eine Einsiedlerhütte ihr unansehnliches Mooshüttendorf gruppierten, um mit dem Fischfang ihr Brot aufzubessern.

Der richtige und daher mit der allenthalben üblichen Ortsneckerei wohl vertraute Lüscherzer unserer Tage wiederholt denn auch lachend selber, wie solch ein Jahrhunderte dauernder Aufschwung durch arbärgische Stadtwitz in folgender Zusammendrängung auf einen einzigen, allerdings wohl zwänz’gstündigen Arbeitstag veranschaulicht wurde: Wenn e Lüscherzer am Morgen am zweu mit der «Fischmälchtere» am Rügge gäge Bärn zue gloffe (g’lü̦ffe) isch, für deert von ei’m Chundehụụs zum an͜dere sịner Fisch abz’setze oder aaz’traage, do 44 het er, we nn mḁ ’nḁ gfrogt het, wo n er här chööm, ḁ lsó schier mit ere Brieggistimm zum B’scheid g’gää: «Vo Lü̦sche̥rz, lieber, laider.» Aber wen n er de nn vo Bärn über e Frienis̆bärg z’rugg choo isch un im Chlooster es batzigs Mü̦tschi überchoo het un das z’Arbäärg i ’mene Schoppe Roote z’lin͜de ’too, de nn het de nn d’Antwort an͜ders töönt! De nn het’s de nn g’häiße: «Vo Lü̦scherz, bi Gott! Worum? Bin i ch de̥r öppis schull dig? So säg’s graad!» Zu solch angedichtetem Hochmüeteli würden allerdings die Gründe erst in paar weitern Jahrhunderten reichen, wenn überhaupt jemals strebsamer Fleiß und Hochmut enand aanähmti wi Wasser un d Ööl.

Zum Emporkommen ganzer Ortschaften durch fast oder ganz ausschließliche Fischerei, wie auch Lüscherz selbst es mit seinem (obere) Wirtshụụs zu de drei Fische andeutet (vgl. das Hôtel des trois Poissons zu Neuenstadt, den «Fisch» zu Ins, den «Hecht» zu Montilier), böte übrigens der Bielersee nicht mehr die Hand. Wi ne Fisch im Wasser lebten die Bielersee-Fischer und -schiffer bloß vor der Juragewässerkorrektion, als der See sịs gä ng glịịchlig warm Wasser in sanftem Dahinfließen bei einer Mindesthöhe beibehielt, die das heutige Durchschnittsniveau um mehr als 2 m überschritt. Das tiefer gelegte Wasser bekam raschern Zug und ungḷịichi Weermi. Zudem wurden zahllose frühere Laichplätze trocken gelegt bis auf die noch immer gedeihlichen, ja idealen am Inselrohr (dem Häidewääg) namentlich auf dessen Nordseite, sowie im Häftli: der alten Aare zwischen Meyenried und Büren. Dank diesen Verjüngungsstätten und dank der Nidauer Schleuse ( Ins 142) hat der Fischbestand sich wieder um öppis gehoben. Nicht beheben aber läßt sich der Übelstand, daß der Hagnikanal mit seinen Geschiebemassen einen Teil der Wasserpflanzen und Wassertiere deckt, die sonst als Nährstoffe und zu Verstecken der Fische dienten.

Stärker entvölkert ist der Neuenburgersee. Einmal hat die Jagd sogar auf die winzigsten Bondelles (s. u.) ihn uụṣg’fischet, und dann ist auch er mächtig z’ruckgange. Mit seiner Umgegend der Einmündung der alte Zịhl reichte er bis i d’s Gample-Dorf, drang vielen Orts hin u wider, ja oft (1422: offt vnd dick) i d’Chuchine, daß e̥s den Hausfrauen dóch de nn z’dick choo isch, und gestaltete das heutige feerme Bụụredorf zum wahren Fischerdorf. Hin͜der jedem Hụụs isch e Wäidlig g’schwumme. Auch Erlach badete seinen Fuß im Bielersee. Dääwääg erklären sich Flurnamen wie d’Hụ̈ụ̈rlimatte (1806) und die Hụ̈ụ̈rliachere (von einem Bächlein durchflossen) zu Müntschemier. Sie gewährten Hụ̈ụ̈rlig (s. u.) in 45 so reicher Zahl, wie andere Fische der Fischbrünnacher zu Finsterhennen, ja wie die Fisch weiere zu Gottstatt (1783) und im «Vychweg» zu Gampelen (1799). Auf dem Umweg dagegen, der über den Geschlechtsnamen Hẹchtli führt und die einstige Erlacher Hechtligaß erklärt, wird die Hechtleren-Hofstatt zu Müntschemier (1362) verständlich. Wie aber sind der Achcher im Fịịschi und die Fịịschiräbe zu deuten?

So fischreich, daß die Angelfischerei frei gegeben werden dürfte, ist immer noch di alti Zi̦hl. Ein dankbarer Wirkungskreis für die drei Fischereivereine der alten Aare: Aarberg. Lyß und Büren, ist der alt Aarelauf. Zu seinen besonders guten Stellen gehört z. B. das Häftli bei Meinisberg (s. o.). In diesem Strich hat die Juragewässerkorrektion für die Ansiedlung einer reichen Wild-Flora und Fauna grad förderlich gewirkt. Die seit Jahrtausenden hier angeschwemmten Geschiebemassen sind freigelegt worden und bieten wahre Dorados wie für Chrụ̈terler (Herboristen) und Chäferler (Entomologen) und Schmetterlingskundige, für Beieler (Imker) und für Jeeger, so in den zahllosen Bäch und Bächli, Glu̦ngge und Gieße (Altwasser) auch für Fischer.

Der Durchstich des Dammes, der bei Meieried die alte Aare abschließt, würde den Fischen eine große freie Wasserstraße schaffen. Er kann aber erst mit dem solothurnischen Korrektionswerk choo. Diese muß jedoch anderseits wohl neue Schädigung des Fischbestandes bringen durch Verkürzung und raschern Zug des Flußlaufs, sowie durch Zerstörung der Auskolkungen ( Glu̦ngge und Glü̦nggli) und Schilfplätze ( Rohr und Röhrli) des Ufers, der Schlamm- und San͜d- und Kies- ( Grien-) Stellen des Grundes. In den korrigierten Fluß werden sodann neue Fabrigge ihre vergiftige n Abwässer senden dürfen; neue elektrische Kraftwerke hinwieder müssen die natürlichen Flußläufe durch künstliche Anlagen ( Fischpäß) zu ersetzen suchen, nach Art der 1885 im Rheinfall erstellten Lachsleitern.

Was so im Dienste der Landwirtschaft und Industrie als der Hauptnährquellen unseres Landes si ch nid an͜ders loot mache, luege d’Fischereivereine (s. u.) guet z’mache durch Erhaltung der noch bestehenden und Schaffung neuer Existenzgrundlagen für ein gleichfalls hochwichtiges Element nationaler Selbsterhaltung und Selbstbehauptung.

Aus 56 Fischarten setzt sich die schweizerische Fischklasse zusammen. Die meisten derselben sind auch im Seeland vertreten, und zwar in den folgenden näher bezeichneten Lokalitäten: 46

Bl. = Biel,

Bs. = Bielersee,

Ga. = Gampelen,

Ins,

Li. = Ligerz,

Lü. = Lüscherz,

M. = Muntelier bei Murten,

Ms. = Murtensee,

Ns. = Neuenburgersee,

S. =

Sugiez und überhaupt Wistenlach,

Tü. = Tüscherz,

Tw.= Twann und Umgebung.

1

Alle gehören in die Ordnung der Knochenfische mit Ausnahme der Bach- und Flußneunaugen: Nị̈ị̈näigler (alt Bl.) oder Stäibịsser ( Petromyzon Planeri und P. fluviatilis, Lamproie de rivière, Lamprete, d. i. «Stäiläcker», quia lambit petras, in S. suço- oder perça-pierra). Der wie ein riesiger (Regen-) Wurm oder auch wie ein junger Aal (Ööl, s. u.) aussehende, durch bloßen knorpeligen Rückenstrang gestützte Leib zeigt in der Halsgegend sieben rundliche Kiemenlöcher, ein Naseloch und ein Auge, zusammen neun «Augen». Der wie am Bluetsụụger röhrenförmig vorgestreckte Saugmund ist von einem Kreis runder Hornzähne umrandet, mittelst deren das Flußneunauge sich zum Frühlingslaich an aufwärtswandernde große Fische aasụgt, ja sich in sie hineinfrißt. 2 Wohlschmeckend, aber schwer verdaulich, werden sie meist verschnätzlet als Richtfische für Aale.

Diese Ääl (M.) oder Ööl, Eël (Lü., Tw.). Ööle n, Eële (Ga., Tw.). Ööler (gelegentlich in Ga.) 3 — die einsilbige Mehrzahl wurde auch Einzahl, etwa wie «Öpfel» — galten ursprachlich 4 als Schlängli. Wohl als solche verbannte 1474 ein päpstlicher Machtspruch die Aale, 5 wie ein bischöflicher aus Lausanne die Maikäfer zitierte. Drum heißt der europäische Aal Murena anguilla oder jetzt Anguilla vulgaris (Anguille commune, in S.: Anguilla). Eine andere Bezeichnung A. fluviatilis gilt dem uns 47 einzig als «Flußaal» bekannten, noch nicht fünfjährigen Weibchen. Näheres unten.

Die Ordnung der Häringe ist im Süßwasser vertreten durch den im Mai bis zum Juli fangbaren Mäifisch ( Alosa vulguris) 6 oder Wịßfisch. 6a Bezeichnungen, die allerdings zu Lü. umfassendere Geltung haben. Dort ist Wịßfisch überhaupt ein Träger weißer, sogar silberglänzender Schuppen, und Mäifisch im Mai gefangener Fisch.

«Hechtgrau» wie Goethes Doppelgänger 7 schimmert auch das Schuppengewand des Esox lucius: des Hẹcht, brochet, brotschet, brotzet, betsché (S.). So benennt sich der Hai der Süßgewässer, damit aber auch der Umwandler schlechten Fleisches in gutes, nach seinem fürchterlichen Bi̦i̦s. Die Unterkieferränder sind nämlich ein ganzes Zụ̈ghụụs hechel-scharfer, gebogener Fangzähne. 8 Diese Waffen ersetzen die Kräfte des schwachen Hirns hinter dem Entenschnabel als Ausläufer des torpedoartigen Leibes. Unzähligemal unbelehrt nach jedem Köder und darum auch nach jedem blinkenden Löffel (s. u.) beißend, übt er als einzige List im alten Sinn des Könnens, daß er mụ̈ụ̈slistill im Rohr und Bins des Ufergeländes auf ungewitzigt nahende Beute lụụßet. Alles fressend, was ihn nid frißt, und bei sperriger Beute es draufankommen lassend, weeles Tier d’s an͜der fräß, kann er gelegentlich ob unverschluckbarem Fang erwoorgge. (Man erinnere sich der Szene in der Landesausstellung von 1914.) Seine G’frääsigi verhilft aber dem Fischer zu gelegentlich reichem Zug. So erwischte 1915 einer bei Neuenstadt i dreine Tage mehr als sechzig Hechte, deren größter 33 Pfund wog. Aber das isch no nụ̈ụ̈t g’si̦i̦ gegen den vierzigpfündigen Hecht mit 6 cm langen Zän͜d, welchen 1885 der Genfersee auslieferte. Von 30- und von 26-pfündigen Bielerseehechten erzählen die Zeitungen hin und wieder. Überhaupt ist dieses Tier des Fischers Brotfisch, Brotchorb.

D’s Mụụl ụụftue wi ’ne Lüscherzerhecht (wie ein Gähnender tut) kann übrigens auch die Forelle, selbst wenn sie nicht so groß wi ’ne Gartepfoste wird. An Raubsucht und Schwịttigi (starker Freßlust) steht dem Hecht die Forelle ebenfalls nicht nach, sie übertrifft ihn aber noch an Leckerkeit des Fleisches. Wie guet zumal d’Schị̈ị̈ßfëërneli sịị, wußten ja die alten Bieler. Gleich bekannt ist die Parallele dieser Verkleinerung: «das Föörne-li, Föörnli» aus 48 «di Foorne» mit der Verkleinerung Fŏ́rälle statt «Foren-le» aus mhd. vorhen. (Die dynamische Betonung Forä̆lle, Forélle erinnert an «lebéndig» 9 neben holl. lévendig, an individuell oberhaslerisches «u̦sserordä́ntlich» u. dgl.) «Die vorhen» (ahd. forhana) aber stimmt letzten Endes mit gr. perknós, d. i. bunt; 10 der Name gilt also der prächtigen Färbung der Hụ̆t unter den wie Bärlimueter (Perlmutter) glänzenden, seinen Schüepe (Tw.: Schiepe), die man ihrer Feinheit wegen vor der gewöhnlichen Zubereitung nicht abmacht. (Die Forelle wird nicht g’schï̦epet oder g’schu̦ppt.) Vorzugsweise wird als Foorne die Bachforelle bezeichnet: Trutta fario, truite de ruisseau, in S.: trētǝ de rü. 11 Namentlich durch länger g’streckte Chopf und größere Lịịb unterscheidet sich von ihr die Trutta lacustris, in S.: trētǝ do lē. 12

Diese Seefoorne ist «ein emanzipierter Meerfisch», 13 der mit seiner bis 20 Pfund erreichenden Schweeri und demgemäßen Gröößi dem familiengenössigen Lachs 14 oder Salm ( Salmo Salar, saumon) sich nähert. Diese glotzäugigen Wanderer vom Meer her bis in die mittlere Aare fingen im Jahr 1749 einige Orpunder Fischer an der Chilchmụụr z’Arbärg oben a der Brügg nicht weniger als 26 in einem Zug. Sie wogen 20 bis 30 Pfund. 15 Nun sind diese Gesellen rar geworden. Hie und da gerät einer aus der Aare durch den Hagnikanal in den Bieler- und Neuenburgersee und verfängt sich da. Die Fischer unterscheiden solche Fremdlinge von den einheimischen Seebewohnern a der Faarb: die der Bielersees sind bläichlocht; die des Murtensees schön root ’du̦pfet, wi g’ma̦a̦le, die Truites saumonnées des Neuenburgersees dünn ’düpflet.

Im Gegensatze zu der sehr langsam wachsenden Bach- und Seeforelle wachset sogar im Weier die importierte Regenbogenforelle ( Salmo iridens) sehr rasch: aber si het lang nid so guets Fläisch. Mit Vorteil dagegen führte man den Bachsaibling ein als nächsten Verwandten des Röötel und insbesondere des leckern Zuger Rööteli: Salmo salvelinus oder Salvelinus Umbla. Dieser Name kehrt wieder im omble chevalier ( Salmefoorne), dem Omberli und der ombretta, welch letztere noch in Bächen und Flüssen gedeiht. Das bis 20 Pfund Schwere erreichende, dabei zierlich schlanke und prachtvoll gefärbte Omberli dagegen (das oberländische Hamel oder Emeli) 16 soll nur noch 49 den Neuenburgersee zieren. Die gut lokalen Namensformen Ambeli (Lü.) und Ampe̥li (M.) sind denn auch antiquiert.

Der von omble scharf zu unterscheidende Name ombre (o. commune) gilt dem im Murtensee fehlenden, überhaupt aber läuffigs Wasser bevorzugenden, doch im See zwischen Twann und Wingreis nicht seltenen (und nun auch in den neuen Aarensee gewanderten) Äsch (s̆s̆). Er wird auch das Äschli, im 18. Jahrhundert der Esch geheißen, altdeutsch aber der Asch (Felix Dahn), der asche, asco. Wer den bei gewissen Beleuchtungen irisierenden Goldglanz 17 dieser Äsche nicht kennt, wohl gar mit kennerhaft-dreistem «grad vo dene wott i!» vom schelmisch uf de Stockzänd lachenden Händler sich etwa eine Nase (s. u.) als Rohräsch, Rohräschli aus dem Seeschilficht vorsetzen läßt, hat bloß ein Auge für das Aschgrau 18 dieses Fisches. Die Eintönigkeit der Farbe bildet aber die Folie zur prächtig g’ma̦a̦lne Längsbänderung der langgestreckten und abgerundeten Rückenflosse, nach welcher das Tier der Fahnetreeger heißt: Thymallus «vexillifer». Der Gattungsname dagegen besagt, das sonst so treffliche Fleisch rieche zur Laichzeit (s. u.) nach Thymian (richtiger: nach Gŭ̦́ggu̦meresaft).

Zu der Raubfischgattung der Forellen und Lachse oder der Salmoniden im engern Sinn, sowie zur Gattung der Äschen, zählt sich als dritte die der Coregonen, welche mit den vorigen die natur- und die wirtschaftskundliche Einheit der Salmoniden im weitern Sinn ausmachen. Als gemeinsames Merkmal zeichnet alle drei Edelfischgruppen die Fettflŏsse aus: die fettig verdickte Rückenflosse.

Dieser Coregonen 19 (oder Felchen), welche mit den Hechten und den Brachsmen (s. u.) den Hauptreichtum des Bielersees ausmachen, gibt es in unsern drei Juraseen die folgenden Arten und Unterarten.

Zunächst unterscheidet man (nach dem Genfer Fatio) die zwei Typen Coregonus dispersus und Coregonus balleus. Zum C. dispersus zählen die Arten Coregonus Wartmanni und C. exiguus. Zu der erstem Art gehören die als C. confusus vom Albock des Thuner-, Brienzer- und Zugersees, sowie vom Blaufelchen des Bodensees und dem Bläulig des Zugersees unterschiedenen Pfä̆rit (Lü), Pfeerit (Tw.), Pfeeri̦t (Ins), Pfä̆rig oder Pfäärig (Tw., Li.), Fäärig (M.) des Bieler- und des Murtensees, soweit dieser Fisch im letztern no nid erödet ist. Zu der Art C. exiguus zählt man die Bondelle, die Bóndelle (Ins) oder das Bu̦nde̥li (1559, 1715, 1727) des Neuenburgersees und Chropfer (s. u.) zumal des Murtensees. (Ihre Artgenossen sind der Gangfisch des Bodensees, das Albeli des Vierwaldstättersees, der Brienzlig 50 und das Kropflein des Brienzer- und Thunersees.) Vom andern Typus, dem Coregonus balleus, lebt in unsern drei Seen bloß der Coregonus palea: die palée oder der Balch. («Balch», «Balche» heißt im Thuner-, Brienzer-, Zuger- und Vierwaldstättersee der C. helveticus, zum Unterschied vom C. fera als der féra Genfersees und vom C. duplex als einer Bläulig-Art des Zürichsees.)

Alle diese Coregonen oder Felchen (Renken), deren vielfache Kreuzungen das Bestimmen der festen Typen so schwierig machen, sind charakterisiert durch dä spitz Chopf u das chlịịn Muul, dessen Armut an Zähnen durch dicht gestellte Reusenzähne an den Kiemenbogen ersetzt wird. Ob diese äi Reie oder zwoone bilden, gehört mit zur Unterscheidung der beiden Haupttypen, die wir für den Bielersee einfacher als Balche und Pfärig auseinander halten können. Jene gehören zu Goeldis 20 Großrenken, diese zu den Kleinrenken, die auch sonst mehr oder weniger entschieden sich von einander abheben. Der gleichmäßige Silberglanz der Schuppen verbindet sich insbesondere beim Pfärig mit außerordentlicher Niedlichkeit und Beweglichkeit der Leibesgestalt, während der schwärzlicher aussehende Balch durch ausgiebigere Leibesgröße des Brotfischers «Fall» ist. Dazu kommt des Balchen festeres Fleisch, wo meh i d’s Mụụl gi bt, indes das weichere des Pfärig vorzugsweise den Feinschmecker befriedigt. Auch ist der Balch insofern liechter z’fa̦a̦, als er zum Laichen (s. u.) d’s Land oder doch d’Dünni aufsucht, indes der Pfärig seine marine Urheimat immer noch durch Bevorzugung größerer Tieffi kund gibt. 21 Dieser Unterschied scheint der Bezeichnung « bondelle» als «Tiefenbewohner» 22 zugrunde zu liegen. Aus entsprechendem Grunde trägt der Chropfer seinen Namen: Beim Heraufholen aus der Tiefe nimmt der Wasserdruck so rasch ab, daß die in der Schwimmblase enthaltene, stark komprimierte Luft nicht mehr den genügenden Gegendruck findet. Darum schwillt die Schwimmblase so gewaltig an, daß sie wi n e große Chropf die Kehlgegend ụụftrịbt. Aus ähnlichem Grunde, sagt man, trete bisweilen einem Egli (s. u.) der Mage zum Mụụl ụụs. 23

Aus der Familie der Grundeln bloß die Grụmmele (Lü.) oder den Schnauz (M.) der Moosbäche erwähnend, gehen wir zu der reichen Karpfenfamilie über, welche ebenfalls — wenigstens teilweise — sich durch prächtige Schuppenfärbung auszeichnet. Vor allem erwähnen wir die Naase ( le nase in S.) oder den Naasel (M.) mit dem abwärts 51 gerichteten und vom stumpfen Vorsprung der Schnauzenspitze überragten Spalte des knorpeligen (den Namen Chondrostoma nasus veranlassenden) Maules. Genannt sei ferner der Aalet ( Squalius cephalus) oder le «chevesne», le chevaine: der Schwenn (M.), le tzéveno (S.), 24 auch le meunier und der Müller geheißen, weil er sich gern in den Strudellöchern der Mühlräder verbirgt. Sodann der auch im Moos heimische, wie der Hase bewegliche und außerordentlich lebhafte Hääsel ( Squalius leuciscus), aus der gleichlautenden Mehrzahl etwa auch als der Haasel «rekonstruiert» und so dem schriftdeutschen Hasel angeglichen. Er heißt zu S. le ronzon, zu M. der Ru̦ngsu̦ng, neuenburgisch le rondion. Das grazil 25 gebaute Tier heißt sonst westschweizerisch la vaudoise.

Namentlich d’Nase, wohl auch der Aalet, werden um Laupen als Äßfisch der Sense massenhaft enthoben, während sie sonst, gleich dem Hääsel, bloß als Richtfisch (s. u.) geschätzt sind. Das letztere gilt auch vom Squalius Agassizi: dem Riesling oder Ịịscher, Ịịscherli, Strömer, blageon, der allerdings am Bielersee bloß durch die von Bern über Biel gewanderte Redensart hét e n Iischer! («hát ihn schon!») bekannt geworden ist. Nicht mehr gilt auch der Wịnger (Ga.) oder di Wi̦ngere (Lü.), le vengeron, veîzero (S.), der Wänserung (M.). Dieser «rötliche» Leuciscus rutilus erinnert an die roote Feedere (Ins) oder Flŏsse der ebenfalls stark grätigen Rotten, Rottele, Röötele (M.), auch das Rotteli, Rottli (Ga., Lü., Tw., Li.), la rotta (S.), le rotengle oder Gardon commun geheißen, mit dem Namen Scardinius erythrophthalmus genauer als «rotäugig» bezeichnet. Die goldgefärbte Iris zeigt nämlich meist einen roten Augenfleck. 26 Der oben erwähnte Name «Müller» vereinigt sich in anderm Sinn (die Schüppchen bleiben an der Hand des Fängers kleben) zur Bezeichnung des Alburnus lucidus mit Schnịịder (M.) und tailleur. («Schneider» heißt aber sonst das Bambeli, der Spirlinus bipunctatus. 27 ) Andere Namen dieses Alburnus sind: der «Blääülig», le bleu und das «Albeli» (Lü.), le blanchon und blanchet, la bȳre und l’ābya (S.), ablette und able, l’aube = le laube, d’s Laubeli und d’s Laugeli. 28 Alle dienen zur Bezeichnung schlanker Köderfischchen mit blaugrünem Rücken und rein silberigen, dünnen Schuppen, welche Perlenessenz liefern. 29 Dagegen ist der Rhodeus amarus, Bitterling das wirtschaftlich wertlose, aber naturgeschichtlich interessante, 30 zierlich winzige Bachbu̦mmerli. 52 Anderwärts teilt es mit der Ellritze ( Phoxinus laevis) die Benennung d’s Bụtzli.

An die Worteinheit von Blick und Blitz (leuchtender Strahl) erinnert die Blicke ( Blicca Björkna), die twannerische Plagge. Dieser kleine Fisch ist nach Namen und Sache nächstverwandt der Brasse oder dem Brachsmen (Abramis brama): la brème, die Brachsme oder die Brachsle, Brachsmele (Bl.), was an altgermanisches brëhwan (glänzen) 31 anklingt, den Dichter Ganghofer aber zur Schöpfung seiner «Brachtmannen» anregte. Wie in dem durch die Scheitelung doppelt wirksamen Glanz des Schuppenkleides, gleichen sich die beiden Karpfengattungen Blicke und Brachsme auch durch ihren auffälligen, seitlich plattgedrückten Leib mit dem hohen, steil ansteigenden Rücken. Das verschaffte ihnen die weitern Namen le haut, le dos, sowie la platelle, le platel, le plattŏ (S.), der Blattell (M.), das Blattli, die Blacke (Mö.), während das Blackli (Lü.) als die chlịịni (jungi) Brachsle gilt. Darum die auf geringern Wert des Blickenfleisches gestützte Rede: wi gröößer d’Brachsme, wi besser. Die stark ausgeschnittene Schwanzflosse veranlaßte zudem die Bezeichnung der Mu̦tzel (M.). Alle diese Eigenheiten lassen sich genügsam studieren an Riesenzügen, wie sie z. B. an den beiden ersten Aberelle 1899 und 1913 zu Lüscherz gelangen. Wie wenig damals die dortigen Fischer i’ n Abrelle g’sprängt wurden, zeigten die Züge von 35 und von 70 Zentnern. Erstmals (1899) wurden d’Brachsle wi Härdöpfel u Ru̦nggle im Chäller a Hụ̈ffe g’heit, zweitmals in Biel, Bern und Neuenburg fast vergäbe verpartischiert (Ins) oder partaschiert (Tw.). Zu 25 Rappen verpfün͜dlet wurden die 3500 kg Brachsle, welche in der Nacht vom 29./30. März 1916 durch Lüscherzer gefangen wurden.

Langgestreckten Leib zeigt hinwieder der Greßling (Gobio fluviatilis), goujon, gŏ́ts ō (S.), Gósung (M.), der Ggü̦tsch (Tw., Lü.), d’s Gụ̈tschli (Mö.), das Grụndeli (der Gründling). Welschen ein Leckerbissen, ist er dagegen sonst ein so verschätzter Fisch, daß er auch schlechten Trauben (s. u.) seinen Namen leihen muß. Interessant ist am Greßling des Luganersees seine Verwandlung der Bauchflossen in einen Saugnapf, womit der ruhende Fisch an glatten Steinen aachläbt. 32

In Höhlungen dagegen gräbt sich mit ihrer dickwulstigen, rüsselförmigen Schnauze, deren Oberlippe vorn und hinten mit den vier Barteln besetzt ist, die Barbe, das Baarbli, le barbeau, bárbiyo 53 (S.), der Barbus fluviatilis 33 oder plebejus (mit dem nach der Laichzeit schlechten, immer doornige Fleisch und dem giftigen Rogen.) 34

Zwei Bartfäden trägt die zum Sommer- und Winterschlaf im Muer vergrabni Schleihe, Schleeie. Den an Schleim 35 erinnernden Namen mag der Fisch vom aalähnlich fetten Fleisch, wenn nicht von der sattbronzen durchsichtigen, dicken Oberhaut und den fleischig verdickten, abgerundeten Flosse haben. Die Bezeichnung aber als das Ti̦nzli (M.) führt auf Tinca vulgaris und la tanche, la tange (S.).

Die ganze große Sippe der Karpfen schließt ab mit dem eigentlichen und zugleich wirtschaftlich wertvollsten Kaarpfe (M.), Chaarpfe, la carpe, le cārffō (S.), Cyprinus carpio. Die an die 36 Cypris oder Venus gemahnenden Spiegelkarpfen mit ihrem Goldglanz und den malerisch verteilten dunkeln Flecken sind freilich ausschließliche Zierden der Prunkstube. So insbesondere das im 17. Jahrhundert aus China über Italien zu uns gekommene Gu̦ldfischli ( Carassius auratus) als Abart der einheimischen Karausche. Eine eigentliche Nutztierzucht trieben dagegen Klöster mit dem durch Römer vom schwarzen Meer importierten Edelkarpfen als dem Äßfisch, der über 30 kg schwer und angeblich hundert Jahre alt werden kann. Mit seinen abgeflachten Mahlzähnen verbịßt er jegliches Gewürz und Gewürm des Schlammes, in welchem die Sau un͜der de n Fische n jetzt listig u gschịịd die Beute erhascht, jetzt behaglich walet und nun in exemplarischer Fụụlki̦t Schmutz (Fett) aasetzt.

Nicht fleischige Barteln, wie der Karpfen, sondern zwei wurmartig schlanke Geißeln streckt die Oberlippe des Wels heraus. Ihre spielende Bewegung, die wie das zable eines Wurms sich ansieht, lockt etwa Vögeli an, nach denen das Ungetüm wi n e Hun͜d schnellt, um sie zwischen den zahlreichen Hechelzähnen der riesigen Maulspalte verschwinden zu lassen. 37 Hie und da wird er bi hööchem Wasser aus dem Murtensee durch die Broye und den Neuenburgersee und von hier durch den Zihlkanal in den Bielersee verschwemmt. So — als ein Prophet schlimmer Zeit — im November 1560, so (70 kg wiegend und 2,1 m messend) im November 1921. Bei solchen Gelegenheiten ausgestellt, läßt ein Exemplar dieses Silurus glanis, le silure, sarkastisch le salut, 54 le s̆s̆álü (S.), der Sälụtt (M.), d’Sălụtte (Tw.), der Sä̆lụ̈ụ̈ (Lü.) oder Sä̆lụpp (Lü.), in ehemaliger Lokalsprache auch la balaina 38 und «teutscher Walfisch» 39 geheißen, si ch z’g’rächtem aaluege. Der räuberische Riese macht auf den ersten Anblick einen schreckhaften, bald aber einen ergötzlichen Eindruck durch den mächtigen rundlichen Grin͜d, unter dessen plattgedrückter Sti̦i̦rne ein winziges Hi̦i̦rni Einklang sucht mit den fast gar erst zu suchenden Säüäügli. Mit dem Kopf steht in ähnlichem Rapport der den Rumpf an Länge übertreffende, seitlich zusammengedrückte Schwanz. Jedenfalls ein einzigartiger und zum Glück seltener «Pionier» einer belangreichen einzigartigen Fischfamilie, 40 deren mehr als 80 Jahre lebende Riesen bei stärkerer Zahl unserm Fischbestand bald der Ggărụụsch g’macht haa wurdi. Ist auch das Fleisch dieses ungschlachte Räubers von zweifelhafter Güte, so gilt dagegen der Zwärgwels als sehr genießbar. Gleichwohl wird er eher als Zierfisch gehalten und z. B. im Häftli bei Meinisberg kolonisiert.

Aus der Schellfischfamilie, die der Schwimmblase entbehrt, kommt bei uns die auch schuppenlose, daher als en Art Schlangefisch mit weicher und schleimiger Aalhaut 41 erscheinende Quabbe, Aalraupe (d. i. «Froschfisch») 42 vor. Mit dieser Lota vulgaris, la lotte, d’Lotte (M.), gewöhnlicher la môtēla (S.) und die Trüsche, Trịsche (Lü., Tw., mit s̆s̆), Trịịsche (s̆s̆) oder Trịịschele (s̆s̆, M.) geheißen, wird oft die Grundere- oder Grundelen-Art Cobitis barbatula oder loche franche verwechselt. Das Fleisch der beiden kann möösele: «moorisch» schmecken und riechen, wie übrigens auch das der Wịßfisch ( S. 47) und aller rụụche (nicht edlen) Fische. Zumeist jedoch wird das weiße und feste Fleisch der Trüsche als sehr schmackhaft vom Kenner hochgeschätzt, und ihre Leber gilt dem Feinschmecker als Leckerbissen. Im Garten des Rebgutes Thormann in Wingreis steht ein Birnbaum, dessen vorzügliche Früchte als Trị̈ị̈scheläbere (s̆s̆) benannt werden.

Die sonderbar spießig ụụszogne Brustflossen der Trüsche führen aus der Abteilung der Weichflosser über in die der Stachelflosser. Zu diesen gehören zunächst, als Vertreter der Panzerwangen, bei denen fast alls nụmme Grin͜d isch, der Cottus Godio, chapot, chabot, cabot, Breitgrind (M.), Motsch- oder Mu̦tschchopf, der Mu̦tschi (wie überhaupt alles unförmlich große genannt wird), der Mostchopf (in Lü. als Sprecherleichterung). Der Gropp oder die Groppe heißt der Fisch 55 zu Twann und anderwärts, wo sein Fang als Futter nicht ein fische, sondern ein groppe ist? 43

Ein sehr geschätzter Backfisch ist dagegen der Barsch, die Perca fluviatilis, la perche, la pērtze (S.), als erwachsenes Tier (vgl. unten) das Egli geheißen. Beiderlei Namen gelten der «borstig» 44 stacheligen Beschaffenheit der vordern Rückenflosse, deren 13 bis 15 harte Strahlen er zugleich mit dem rückwärts gekehrten Dorn des Kiemendeckels gegen den ihn zu verschlingen suchenden Hecht spannt, so daß dieser dra cha erwoorgge. Dagegen legt er sie nieder, wenn er nach Katzenart eigene Beute beschleicht, um sie mit seinen gleichmäßig feinen Sammetzähnen zu zermalmen.

1

Hilfsmittel für Einordnung, Benennung und Beschreibung:

Goeldi, s. Quellen;

Asper und Studer: Die Fische der Schweiz und die künstliche Fischzucht (Bern, 1890); Baron von Ehrenkreuz-Borchart: Das Ganze der Angelfischerei (Lpz. 1904);

P. Savoie-Petitpierre: Carte piscicole du lac de Neuchâtel (1904);

J. Jud: Les noms des Poissons du Lac Léman (Lausanne 1912);

Schmeil: Zoologie S. 304 bis 341;

Brehm: Tierleben V, S. 447-812; Mündliche Belehrungen durch Karl und Großrat

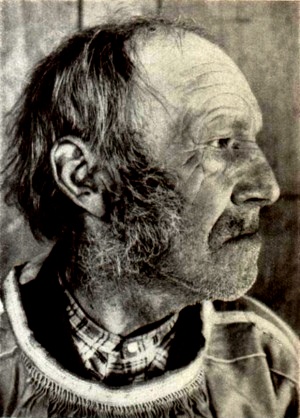

Max Engel, Albert Krebs, Karl Irlet u. a. in Twann; Fischer

Grimm (Schueljoggi), Wirt

Dubler und Gutmann (Jöggi Bänz, 1821 bis 1915) in

Lüscherz; den 74jährigen blinden

Jean Bourguignon und seine gleich alte Ehefrau in

Sugiez; die 80jährige Kahnfahrerin

Liselotte Bovet zu

Môtier-Vully; die Fischer

Auguste

Faßnacht und Samuel

Faßnacht zum «Hecht» in

Montilier bei Murten; Gemeindeschreiber

Tschilar in Gampelen, Postbeamter

Rihs in Biel u.a. Spezieller Dank gebührt noch dem

Fischereiverein vom Bielersee und seinem Präsidenten: Sekundarlehrer

Witschi in Brügg.

2

Weiteres:

Goeldi 595 ff.

3

Das l wirkte mit zur Verdunkelung des ă zu ŏ.

4

Vgl.

Hoops 1, 3.

5

AhV. 25, 13.

6

Asper 39.

6a

Amerikanische Weißfische wurden 1885 (unter der nötigen Beachtung unaufhörlichen Bewegungsbedürfnisses) im Thunersee ausgesetzt. (Anz. von Saanen 9.)

7

Vgl. einerseits Sokrates’

daimónion, anderseits den «sündengrauen Hecht» in G. Kellers «Taugenichts».

8

Vgl.

Goeldi 589 und Ehrenkr. 200 ff. mit

Kluge 108 und Grimm Wb. IV, 2, 739.

9

Vgl. auch «barmhérzig» u. a.

10

Kluge 146.

11

Von ihrem

merkige, gewandten und freiheitsdurstigen Wesen erzählt in blühendem Stil im «Bund» vom 2. September 1920 der Feuilletonist von «Petriheil» (am Forellenbach, vom Riedgänger).

12

Näheres: Jud 30 f.

13

Goeldi 577.

14

Hoops 2, 175.

15

NB. 5, 85.

16

Goeldi 585; Jud 40.

17

Goeldi 273;

Lf. 17 f.

18

Vgl.

Kluge 25.

19

Goeldi 561-572; vgl. Asper 50-58.

20

566 ff.

21

Max Engel.

22

M-L. Wb. 1392; Jud 19 f.

23

Vgl. das buchstäbliche Ertrinken der ostindischen Kletterfische (

Anabantidae) und das Ertränken des Hechts durch die Mexikaner. («Bund».)

24

Zu diesem Namen stimmt der

Squalius cavedanus (enetbirgischer Aalet). Der Aalet heißt mhd.

alant, und ahd.

alunt, as.

alund.

25

Goeldi 545.

26

Ebd. 539.

27

Ebd. 536.

28

Vgl.

schwz. Id. 3, 962.

29

Asper 67.

30

Goeldi 530 ff.

31

Kluge 68.

32

Prof. Studer.

33

Bhardâ als gemeinsame Grundform von

barba und Bart:

Kluge 40.

34

Ehrenkr. 174 ff.

35

Kluge 401.

36

Zuerst auf der Insel Cypern (Kupferinsel) verehrt.

Carpa aber (s.

Walde 153) gehört mit «Karpfen» zu einer Wortsippe, in welche auch «Chrapf» (

schwz. Id. 3, 842 ff.) sich stellt. Man denke an den

Haagge, welchen die Oberseite des Fisches darstellt.

37

Paul

Teutsch zu Bipschal bei Ligerz enthob dem See eine 140pfündige, gegen 2 m lange Welsleiche. Über einen zu Scheuren bei Gottstatt gefangenen Wels s.

Taschb. 1911, 310. Von Welsen von 45 und 33 kg vernimmt man hie und da.

38

Bridel 25. 243.

39

Gessner bei

Brehm 630; vgl. Wal und Wels (mit «welsch» verwaudt) bei

Kluge 484.

40

Goeldi 590/2.

41

Sie gibt z. B. in Sibirien Fensterscheiben und Kleidungsstücke. (

Goeldi 597.)

42

Kluge 1.

43

Vgl.

Lf. 40.

44

Zu

bars/burs Borste:

Hoops, 1, 171;

Kluge 40.

Hansjoggeli am Bach

Het luter guet Sach:

Het Fischeli z’Morge u

Chräbseli z’Nacht.

Solche glückbringende Bäche sind, trotzdem die vor vier Jahrzehnten in der Schweiz wütende Krebspest noch nirgends ganz verwunden ist, gä ng no ch der Twann-, der Lüscherzer-Mühli-, der Feisterhenne-, der Bibere-Bach. Wie aber der letztere 1912 in Bern mit Chrẹbse eine kaiserliche Tafel besetzen half, wie ferner (z. B. 1581) «Grünvisch vnd kreps» zum landvögtlichen Aufritt zu Thorberg mitgehörten, so zierte weiland der Chrẹbs städtische Wappen. Die Stadt Nidau führte z. B. seit 1348 in grünem Felde pfahlweise eine silberne Forelle, die einen goldenen Krebs im Mụụl het. Seit 1485 bestehen beide Flußtiere frei nebeneinander. 1

Noch heute ist ein Twanner Geschlecht im Namen Krebs (Chrẹbs) gut vertreten. Der auch hier zugrunde liegende Zuname galt Menschen, welche chrebse. Das bedeutet zwar zunächst: Krebse fangen (s. u.), besonders aber (wenn auch nicht zu Tw.) bildlich: Mit Anstrengung aller Kräfte aus schlimmer Lage wieder in gedeihlichen Stand zu kommen suchen, wie unter zaable und spoore ein in hilflose Rückenlage geratener Krebs wieder u̦f d’Bäi z’choo trachtet. Ist solches dem Tier gelungen, 56 so schwimmt es unter kräftigen Schlägen mit dem ruderartigen Ende des Schwanzes seinem Versteck zu. Diese Bewegung vollzieht sich demgemäß nicht vü̦ü̦re̥tsi ch, sondern auffallenderweise hin͜dertsi ch, weshalb das bekannte Bild vom hin͜dertsi ch chrebse so vielfach auf üblen Haushalt (er gäit der Chrebsgang) und auf das Handeln nach veralteten Grundsätzen, das Sichversteifen auf überwundene Standpunkte übertragen wird. 2 Als fernere Bewegungsglieder arbeiten in bekannter Weise die Schäärine mit kräftigem chlemme zur Abwehr von Feinden und zum Packen der Beute, die, wenn nötig, zum Ertränken ’tünklet wird.

Ein so energievolles Tier ist (wie die Aale, Steinbeißer u. a. Fische, S. 46. 59) sehr empfindlich für luftelektrische Entladungen. Daher die Redensart von einem, der eine Widerwärtigkeit verwindet: Er macht es G’sicht wi Chatzen u Chräbse, wenn’s donneret. 3

Bemerkenswert ist die Sorge des Krebsweibchens für seine wị̆ße, runden Eier und die aus ihnen ụụsg’schloffnige Jungen. Jene legt es im Herbst, und der ganz Winter du̦u̦r schleppt es sie unter dem Schwanze mit sich herum. Eben hier suchen auch die im Frühling ausgeschlüpften Jungen immer wieder Schutz, bis sie, vierwü̦chchig geworden, die zweite Häutung überstanden haben. Auf dieser Beobachtung ruht die bundesgesetzliche Schonzeit für Krebse vom 1. Oktober bis 30. Juni. Es verbleiben also für z’chrebse (s. u.), wenn dies nicht als Raubfischerei wott g’stra̦a̦ft sịị, lediglich Häumonḁt, Augste und Herbstmonḁt, von denen bloß der letztere einer der angeblich guete Chrebsmonate mit dem r ist.

Zur Zucht 4 eignet sich der Edelkrebs ( Astacus fluviatilis), dessen Spielart fontinalis 5 sich im Neuenburgersee findet.

G’fischet wird, um die Schläckmü̦ü̦ler ungezählter Fröschegnaager außerhalb des Seelandes z’g’schweigge (rechtsseeisch für: schweigen zu machen), auch die Rana esculenta (der «eßbare» grüne Wasserfrosch), nicht dagegen doch die Rana temporaria (das Wätterfröschli: der braune Gras- oder Laubfrosch). «Wí» (sehr) gönnen wir den harmlosen Hüpfern das vor ihrer Abschlachtung geführte frohe Leben, auf welches schon ihre Namen deuten! 6 Sie nützen es denn auch 57 nach Nooten aus, d. h. gehörig, wie «nach Noten» als Vorschriften der Stimmführung der Sänger singt. So stimmen Vorsänger und Chor der von abendlichen und frühmorgenlichen Frühlingslüften wohlig angeregten Fröscheschar ihr durch Jahrmyriaden alte Tradition streng programmäßig festgelegtes Konzert in Ur-Esperanto an: Breggeggee! breggeggee breggegee! ggoax, 7 tun! quarrr, breggeggee, tun! Breggeggee ggoax ggoax tun tun! Nidau und Müntschemier, welch letzterem Ort die früher fast «nach Millionen» zählenden Froschansiedlungen den Namen Fröschindie n 8 eingetragen haben, würden wohl nicht ungern auf manche dieser Gratisvorstellungen verzichten. Sie würden sich jedoch damit des Vorteils begeben, an mit Spätfrost oder Reif bedrohten Tagen schon vor deren Anbruch hören zu dürfen, es sig de hü̦̆t käi G’fa̦hr um e Wääg. 9 Übrigens gewähren die muntern Springer und Schwimmer dem Beobachter auch feine Augenweide. Diese klugen, muntern Augen, von guldige Ringe zierlich umrandet: wie erli̦cke und g’seh die vo wịtems den rotbeinig daherstelzenden Storch! Die Alten warnen die Jungen, und blitzschnell ist das Versteck erreicht. Aber sogar ethisch und politisch ist das Froschgeschlecht bemerkenswert. Wie nötig in kritischer Zeit, z’sämmez’haa wi Frëscheläich (Tw.) oder wi Fröschmolter (vgl. «Malte» unter «Wein»), wenn nicht wi Gịịgeharz!

Wirtschaftlich ferner lehrt der Frosch nid schnäderfrääsig z’sịị. Nu̦mmḁ Tootnigs nimmt er nụ̈ụ̈t; aber alls, was zablet, ist ihm recht: Fleuge, Mu̦gge, Chääfer, Spinnele, Schnägge, jung Mụ̈ụ̈s, freilich auch ganz jungi Fischli, Änteli, Räbhüenli, Wachteli, Leerchli.

Trotz ihrer Wachsamkeit gehen aber unzählige dieser Froschlurche ungenutzt, leider auch qualvoll, zugrunde. Zumal vor der Entsumpfung wurde z. B. in den Nidaumatte beim Häu mäie fast bei jedem Sensestreich eins dieser im Gras verborgenen Tiere ụụfg’schränzt oder sonst jämmerlich verhaue, und die mit dem drụsg’heie der armen Opfer aus dem von ihnen zu säubernden Futter Beschäftigten hatten oder nahmen nicht Zeit zu einem Gnadenstreich für die noch lebenden. Vollends ihren Winterschlaf aber büßen die Wasserfrösche z’Tụụsige, nachdem sie vor das breite Maul den schneckenschalenartigen Dechchel geschafft und sich in den Schlamm eingewühlt haben. Dann beginnt das frösche (s. u.).

Eßbar ist bekanntlich auch die bei Gelegenheit bis in Moosgräben 58 sich verirrende Teichschildkröte ( Emys orbicularia): die Schildchrott. 10 Mit «der Chrott» zusammengehalten bringt «die Schildchrott» uns i’ n Si̦i̦n, was die Mundart mit einem Worte wie «der Blindeschlịịch» fü̦ü̦rg’noo het. Es handelt sich nämlich um eine gute alt deutsche Stammbildung: der blint-slîcho, der blint-slîche ist (als Zusammenschreibung) «der blinde Schleicher». Die neuschriftdeutsche Zertrümmerung dieser Stammrückbildungsklasse (vgl. der Beck, Deck, Fürspräch analog l’envoi, il porto u. dgl.) brachte aber auch unser Wort in Form, Geschlecht und Deutung ins Wanken. Hierzu trat eine neue Benennung: der Blin͜desti̦i̦ch (Erl.), der Blin͜dsti̦chch (Tw.), welche die oder den « Anguis fragilis» 11 ebenso als «Schlange» hinstellt, wie der Aal ( Anguilla) ein Schlängli sein sollte. Die Schlange «sticht» aber nach uralter Anschauung, 12 also tut es auch der B lin͜dstich, nur allerdings ohne Schaden: «blin͜d». (Vgl. «blinder Lärm» u. dgl.)

Soviel als reinsprachlicher Anhang zum Kapitel vom Fisch als ääsiger Spịịs. 13

1

Taschb. 1904, 254. Das

Amt Nidau dagegen führt in weißem Feld eine rote Bärentatze. Ein steigender Fisch hinwieder zierte, wie zu erwarten, seit 1256 das Prioratssiegel der

St. Peters-Insel. War doch der Apostelfürst in doppeltem Sinn (Luc. 5, 1-10) ein Fischer. An Joh. 21, 1-14 aber klingt das Stehen Christi auf einem Fisch an, wie ein späteres Siegel der Abtei

St. Johannsen es darstellt. Man denkt dabei an die griechische Namenssymbolik, wonach die Anfangsbuchstaben des Titels

Jesŭs

Christos,

Thëŭ H

yós,

Sŏtër (Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser) sich zu dem Losungswort

ichthys (Fisch) zusammenstellen.

2

Z. B. in Christoph Salzmanns Krebsbüchlein mit den ironisch verkehrten Ratschlägen zur Kindererziehung.

3

Leuenberger, Heiraten 39.

4

Vgl. Asper 121/6; Ehrenkr. 288 ff.

5

Nach

Bourgeois-Petitpierre.

6

Sowohl

Frösch (mit s̆-Umlaut wie Äsche. Täsche usw.) aus Frosch, d. i. «Frogsch» (engl,

frog), wie auch

rana aus «

ra-cs-na» (

Walde 641), weitergebildet zu

raine und

ranacula, renallye, grenouille (

M-L. Wb. 7038) sind Schallwörter, die das Quacken nachahmen. Auch

la chanteraine ist «der Quacker». So ist auch

la reinette der «froschfarbige» Apfel.

7

Vgl. l.

coaxare, fr.

coisser, quacken und krächzen (

M-L. Wb. 2007).

8

Analog zu «Mostindien» (nach «Ostindien»).

9

Stauffer 62.

10

Wäre (s. jedoch

Kluge 268) die «Kröte» die singularisierte Mehrzahl von

«der Chrott» (wie Tücke von Tuck, Träne von Tran u. dgl.), so ließe sich «die Schildchrott» erklären als halb mundartliche, halb schriftdeutsch beeinflusste Form.

11

Die Blindschleiche

zerheit bekanntlich gern: lässt in der Hand des sie Ergreifenden den Schwanz zurück usw.

12

1. Mos. 3. 15 u. ö.

13

«Speise» gehört (vgl. «Glockenspeise», eine Kasse oder eine Versicherung «speisen») gleich wie «Spesen» zu it.

spesa aus

spensa, wie dies zu l.

expendere = spenden (eigentlich «auswägen», mit der Waage zuteilen).

Des Meeres Salzflut ist der meisten Fische Lebenselement; nur wenige bewegen sich in den Seen und Lachen, in den Flüssen und Bächen unseres Binnenlandes. Und einige Gattungen führen zwischen beiden Medien ein Wanderleben, das sie mit der Zugvogelwelt in wunderbare Parallele setzt. Flußauf zieht der Lachs aus dem Meer zum Laichen in bewegten Gewässern; junge Aalweibchen aber suchen ihre fünfjährige Kinderpension im Schlammgrund unserer Seen und Moore und Tümpel. Ihre Wiege dagegen ist des Meeres tausendmetrige Tiefe, die den glashellen, weidenblattähnlichen Urformen eine Wärme von zirka 7° und einen Salzgehalt von etwa 3¼ % darbietet. 1 Das alles finden sie schịịnts am schönsten im Sargassomeer südlich von Neufundland und östlich von Neuyork. Von dort treten die entwickelten Jungen im Frühling ihre erstaunlich weite, etwa 4000 km messende Reise quer durch 59 den Ozean bis zu uns an. Als fünfjährige Amazonen unternehmen sie die Spätsommerreise nach der Stätte ihrer künftigen Mutterschaft.

Zu solcher Leistung befähigt die Tiere ihre zum Anfassen g’schli̦i̦ferigi, aber durch ganz kleine ŏ́vali Schüepli derb gemachte Haut und die wie ein Motor wirkende eläkterischi Ladung des rudernden Schwanzes. Der soll einmal einem badenden Knaben es Bäi verschlage u d’s an͜dre g’lehmt haa. 2 Dazu kommt die bekannte Zääiji (Lebenszähigkeit) des Aals. Der Ööl isch nid z’tööde. Allerlei Mụ̈sterli, von der Phantasie g’hörig aufgebauscht, sollen dies bekräftigen: Von einem Fischotter verschlü̦ckt und ihm wieder entwischend, fahrt er nụ̈ụ̈n Mool du̦u̦r ị̈hn dụụre, selbst wenn ihm der Grin͜d ịịdrückt ist. Nach dem Schlitzen des Halses zum Abziehen der Haut ( ụụshụ̈ttle) in einem Ruck läbig g’schu̦nte, chrümmt er si ch noo, u der Chöchchi gu̦mpet er ụs der Schmụtzpfanne. 3 Alle Quälereien werden vermieden durch Zerschneiden der Schwanzarterie, wobei ein Vermischen des vergiftige Aalblutes mit Menschen- (oder Säugetier-) Blut zu verhüten ist, oder durch a’ n Bode schmättere mit aller Kraft.

Mi sött mäine, ein Geschöpf so großer Meerestiefe chönnt nid en Augeplick u̦ssert dem Wasser sịị. Ooha lätz! Ein gefangener und im offenen Fischkasten verwahrter Aal groogget dier, du wäisch nid wie, die nasse Schiffswand auf und plumpst ins Wasser zurück. Von einem Wässerli wandert er über Land in ein benachbartes anderes, nụ̈ụ̈t schöoners. Warum sollte er dann nicht, was ebenso oft behauptet wie bestritten worden ist, 4 zum Naschen zarter Pflanzentriebe Äärbs- und Haberblätze absuchen, bis das Hinstreuen von Äsche ihm den Beutezug unterbricht? Hundert Meter vom See weg fand man einen Aal im Staub verschmachtet.

Wie Aale, können anch Grundeln, Schleien und Brachsmen ’s mängi Stun͜d ohni Wasser haa (aushalten). Einfach auf füechtem Miesch oder nassem San͜d verpackt, transportieren Twanner Fischer sie mittelst der einstündigen Eisenbahnreise nach Neuenburg im Gepäckwagen. Steinbeißer und Labyrinthfische zieh der Oote n i der Luft, deren Mangel sie ersteckt ( S. 50). Empfindlichere Fische g’spü̦ü̦re wenigstens den Unterschied zwischen dem ihnen zusagenden milte, lööije (lääie) Zustand des Süßwassers und dem gewitterhaft topphäiße. Bei letzterm gi̦i̦ne (gähnen) sie, um sich vermehrten Sauerstoff zuzuführen, oder sie lassen sich vom Wellenschlag bụụtele (wiegen).

60 Zur Lebenszähigkeit mancher Fische kommt eine bemerkenswerte G’schịịdi. Der Ööl loot si ch zehme und frißt seinem Pfleger aus der Hand. Der Chaarpfe im Teich u d’s Guldfischli, die auch sonst ihrem Pfleger durch Gewandtheit, Schlauheit und Zutraulichkeit viel Vergnügen bereiten, kennen die Glocke oder den Pfiff, welche zum Futter rufen.

G’chööre si̦ dee nn? Nicht mit dem «Ohre», das unsichtbar im Hi̦i̦rni dem Gleichgewichtssinn dient und mit der Schwimmblase ( Blootere) in Verbindung steht. Wohl aber schlagen ( schlöö) die durch das Wasser gedämpften Schallwellen noch genügend stark an die dunkelfarbigen Stränge der beiden Seitennerven, welche als Empfindungsorgane für den wechselnden Wasserdruck gedeutet werden. 5 Schaarff dagegen g’seh die meisten Fische, indem ihr meist sehr großes Auge mit der kugeligen Linse hinter der flachen Hornhaut zum scheinwerferartigen Beherrschen eines kegelähnlich abgegrenzten Raumstückes eingerichtet ist. Geschulte Angler, die nicht bloß im Trüebe z’fische bigähre, hüten sich darum, ihren eigenen oder auch nur den Schatten des Gerätes in dieses Blickfeld fallen zu lassen.

Sehschwachen Augen (z. B. des Welses) kommen die der Schị̈epe (Tw.), Tschüepe n (Ins) oder (in M.:) Tschiepe n (Schuppen) entbehrende Haut, ferner die Lippen und die äußerst empfindlichen Barteln (der Schnauz) als Tastorgane zuhilfe. So bewegen sich mit ihren als Steuer und Ruder arbeitenden Feedere n (Lü., Ins) oder Flŏsse n die meisten Fische in ihrem Revier, in welchem sie sich wunderbar auskennen, vorsichtig und munter zugleich. Spiellustig ( sie ganggle n gäärn), aufmerksam und neugierig ( g’wun͜derig) eilen z. B. Karpfen nach jedem hingeworfenen Gegenstand, g’schaue n ’nḁ rasch, schnappen danach und gää n ’nḁ u̦mme, wenn er ihnen nicht behagt ( ku̦nfe̥niert, g’schmöckt). Bei Tage sehr scheu ( schụ̈ụ̈ch) und vorsichtig, entfaltet gegen Abend die Foorne n als Bachforelle ihre ganze Munterkeit. Sie läßt sich flußab treiben oder schießt wi n e n Pfịịl dur ch d’s Wasser nach einem verheißungsvollen Jagdrevier. Sie hat, gleich dem Karpfen, e n Chaibe n Schutz (Lü.). Das Revier überblickt sie mụxstill und lụụßet (lauert), bis ihr ein Kerbtier auf Sprungweite nahe gekommen. Jetzt schlägt sie mit der Schwanzflosse das Wasser, um [es] z’trüebe n und erhascht die Beute im Sprung. Bei der geringsten Gefahr aber schießt sie abermals wi n e Pfịịl durch die Hauptströmung des Wassers nach einem ihr bekannten Schlupfwinkel. Das ist 61 am eerste die von einem Rụ̈ụ̈schli (s̆s̆: rauschenden Wasserfall kleinsten Maßes) oder Läüffli: ausgenagte Höhlung, welche zugleich als Lauerposten auf unvorsichtig nahende Wịßfisch, auf Mücken u. dgl. dient. Solche beliebte Nähe eines Bru̦u̦del (Sprudel) hat der Rede gerufen, d’Foorne müeßi d’s Wasser g’chööre rụụsche, um am Leben zu bleiben. Der Fischer dagegen weiß, daß Forellen bis fünf Wochen lang in fli̦ßig gewechseltem Wasser als Gefangene leben — so zornig sie auch anfangs mit polterndem aapụtsche der Schwanzflosse an die hölzerne Gefäßwand Chrachch schlöö.

Die Salmoniden verfügen aber auch über äußerst starke Muskeln der Leibesseiten und des Schwanzes. Das sött mḁ chönne g’seh, wie Lachse und wie Forellen auf ihrem Zuge nach der Laichstätte (s. u.) Wasserfälle im Strom oder Fluß, Schlụ̈ụ̈se von Wasserwerken und Fischläitere von Elektrizitätswerken wie Hagneck und Kallnach ( Ins 227) als Hindernisse «nehmen». Z’eersch luege si das Zụ̈ụ̈g aa. De nn nähmme si̦ en Aalạuf, und schwupps! schlängge si̦ si ch empor zu einer Höhe, welche, senkrecht gemessen, volle zwei Meter weist und in einem Ggu̦mp von vier Metern erreichbar ist. 6 Dabei überschlöö si ch die Lachse und Forellen, weil sie mit dem Schwanz chrafte. Man sieht dies deutlich bei der Forelle am Angel. Da wehrt si̦ si ch und zablet und schnellt mit dem Schwanze gleich energisch, wie der Hecht es mit dem Kopfe tut.

Die Forelle verfügt auch über ein ungewöhnliches Geschick der Farbenangleichung an ihre Umgebung. ( Si änderet Faarbb.) In langer Gefangenschaft wird sie überhaupt mißfarbig gelblich, statt grüen (farbenfrisch) zu bleiben. Bei bloßer Berührung aber, ja schon bei Schrecken ( Chlu̦pf) und Angst erweist sie sich als das Chamäleon unter den Fischen. Bei Egli (s. u.) und Groppe steht es ähnlich; 7 und nur ein geschultes Fischerauge erspäht unter Seerosenblättern oder zwischen den Pösche (s̆s̆) des Moores den behaglich sich sonnenden Hecht.

Dieser allzeit schwi̦ttig Räuber frißt im Tag sịs äiget G’wicht. Darum macht er si ch hin͜der alls; sogar gegen badende Menschen und Roß schnappet er. Nur die Foorne ist noch rạubiger. Nach eigener Jagdmethode schlụ̈üft der Ööl mit seiner g’schli̦i̦ferige Hụ̆t in Uferhöhlen, hinter G’wü̦ü̦rz (Wurzelwerk) und jeglicherlei Schlupfwinkel, um Beute zu überraschen. Den Blicken und Brachsle kommen beim Verzehren der Nahrung eigenartige Chlemmzänd im Schlund zustatten.

62 Ihre Gefräßigkeit machte sie namentlich vor der Entsumpfung des Mooses zu dessen hochschätzbaren Sanitätswächtern. Mit all dem Ug’sụ̈fer (Ungeziefer) und g’fụụlete Zụ̈ụ̈g si die schön abg’fahre!

1

Goeldi 593; Dr. v. S. im Berner «Intelligenzblatt»; Ehrenkr. 200 ff.

2

«Weltchronik»

3

Brehm 743 f. Über bestialische

Schinterei durch Italiener:

Goeldi 594.

4

Asper 35; Ehrenkr. 211 gegen Floericke 44 u. a.

5

Schmeil 314;

Berdrow 1913 190; Naturw. Wochenschr. 1904, 871; 1903, 13; Ziehen, Psychologie 81; Richard Hesse, der Tierkörper (1910) 627.

6

Bärenwirt Laubscher in Täuffelen besitzt eine Photographie fliegender Forellen.

7

S. die Farbzellen bei Asper 7.

Für jeden noch so rạubige Fisch kommt aber einmal im Jahre die Zeit, wo er sich als Hungerkünstler auftut, und wo nicht einmal der Hecht bịßt (nach der Angel schnappt). Das ist die Zeit, wo d’Fisch uf e Läich gange, wo sie läiche.

Dies Wort entfaltet begreiflich im Fischerleben wie nirgends die Fülle seiner Bedeutung. 1 Es läichet ein zahlreicher Zug von Fischen der nämlichen Art und Gesellschaft nach den Stätten der Eierablage. Da ist vo Wingere alls brandschwarz, wenn die zu solchem Geschäfte am Uferrand des Sees du̦sse sịị. Ebenso wimmelt es von Albeli, von Brachsle, von Hụ̈ụ̈rlig. Hinter der Schar der Kleinen, welche zieh, sind aber die noch nicht oder nicht mehr laichreifen Räuber her, und das gibt dem Twanner Anlaß zu einem eigenartigen Wortspiel. Der Laichzug wird nämlich durch Einmischung des Schriftdeutschen zu einem «Leichenzug»: einer Lịịcht, und der in scharf abstechender Größe hinter ihnen her schwimmende Hecht, das isch der «Pfarrer» oder «Schu̦ lmäister», welcher, ohne Sprache, gleichwohl eindringlich genug der in höchster Spannung «lauschenden» Schar das Sterben nahelegt. Das Bild erinnert an das vom Egli als «Landvogt», dem auch sonst Jahr aus Jahr ein die kleinen Albeli u. dgl. respektvoll drei Schritt vom Lịịb blịịbe, um dennoch eins ums andere die Szene vom Hecht im Karpfenteich wiederholen zu lassen. — Endlich aber sind es die Lachse und die Forellen, welche mit ihrem so eigenartig auffälligen Springen ( S. 61) die Bezeichnung aller Fischeierablagen als Läich und läiche, Leich und leiche, Laich und laichen veranlaßt haben. Das konnte um so mehr geschehen, da andere Fische ihr Laichgeschäft 63 mit andern Spargimänter begleiten. D’Hechte und d’Brachsle z. B. schwaadere, daß mḁ ’s wịt umenand g’höört: sie pflochte oder pflatschen; und d’Wi̦ngere rede: sie tätschle oder schnappen schmatzend, während sie unter dem behaglichen Gefühl der Entspannung etwa über ’ne Stäi sträipfe, um der Unzahl ihrer Eier (s. u.) sich zu entledigen. Besonders drollig gäit daas beim Neunauge ( S. 46) zu: Am Laichplatze saugen sich die Weibchen an Steinen fest. Ein Männchen erfaßt sie am Äcke (Genick) und erhŭ̦dḷet si̦, bis sie ihre Tausende von Eiern ablegen. 2

Derlei Szenen lassen sich natürlich nur beobachten, wenn sie sich im durchsonnten Wasser einer Dü̦nni (Untiefe) abspielen. Hier läßt sich auch das Tun der Mä̆ni̦ne (Männchen, Milchner) beobachten. Man gewahrt z. B., wie einem Weibchen (der Rogner, in Ins der Roge̥ner geheißen) im Hechtenzug zääche bis zwänz’g der viel kleinern Männchen folgen, um die Befruchtung zu sichern. Bei den Äschen zangget etwa äi Mani mit eme zwäite um die «Ehre», indes ein Knirps, von dessen darzue choo sü̦st bi wịt u fern käi Reed wär, sich tĭ̦fig zueche macht, um die Rolle des tertius gaudens zu spielen.

Und an diesem tĭ̦fig hängt der ganze Erfolg des Läichs: der Eierlage und dessen Produktes: des «Geleges». Denn in weniger als einer Minute werden die Eier zur Befruchtung untauglich und gehen dann zugrunde. Darum mißra̦a̦tet zumal die natürliche Forellenzucht allermeist. Gleichsam im Ggalopp vollzieht sich auch die Entwicklung der Embryonen. Coregoneneier z. B. g’schwallen ụụf nach einigen Stunden, 3 und in kurzem sieht man die bloß aus Chopf u Sti̦i̦l bestehenden Fischchen ụụsschlụ̈ffe. Forellen brauchen längere Zeit: je nach der Temperatur des Wassers 30 bis mehr als 60 Tage. 3a

In der für die verschiedenen Fischgattungen so ungleichen Laichzeit vereinigen sich die besten Daseinsbedingungen für die Brut und die mageri Zịt für die Alten. Die natürlichen und die von früherer Gesetzgebung als Schontage festgesetzten Laichzeiten 4 sind in der Hauptsache die folgenden: Die Foorne laicht zwischen Michistag (29. September) und Näüja̦hr; der Pfäärit und der Chropfer vor em Näüja̦hr (nach früherer Meinung jene vierzeeche n Tag vor u no ’m Martistag); die Balche vo z’mitts im Wịịmoonḁt bis ụụsgänds Wintermoonḁt. Im Meerze und Aberelle läichet 64 der Äsch, 5 der darum im Herbst am besten isch. Als Meerzehecht nimmt der Hecht seine gewöhnliche Laichzeit im Aberelle (April) vorweg. Im April, wenn d’s buechig Laub fü̦ü̦rechu̦nnt, chämme d’Egli draa, welche ausnahmsweise durch die Eierablage nichts am Wert des Fleisches verlieren. Im April und Mai, wenn d’Wịßtanne blüeije, laichen die frühesten Summerläicher: d’Wingere und d’Nase, im Mäie u Brachmonḁt d’Blaggli und Brachsle, d’Baarbe und d’Salụtte. Im Juni tun dies die Schleie des Teiches, zu Ende dieses Monats d’Albeli (Blääülig), und ebenfalls, wenn d’Räbe blüeije, die alsdann am leichtesten zu fangenden Aale.

Wels und Trüsche legen ihre Eier z’Milione, Barsch und Karpfen und Hecht z’Hunderttụụsigwịịs, auch Forelle und Lachs gäng no bis zu fü̦fezwänz’g Tuusigi. Aber wo chämme die Äier alli hi̦i̦? Selbst die größte Sorge für die Brut schützt ihre Großzahl nicht vor dem verdeerpe, obwohl zu deren Schutz Erstaunliches geleistet wird. So sehen wir die Bachforelle durch seitliche Hiebe mit der Schwanzflosse den grienige Bode zu einem Näst zurüsten; ja die Seeforelle schafft sich eine Grube, wo n e Maa chönnt dri li̦gge. 6 Das Stichlingmännchen baut und deckt ein wirkliches Nest mit Wurzelfasern (s. u.). Der Groppemani wählt sich unter Steinen ein Loch aus, das er ingrimmig verteidigt selbst gegen Feinde, wo vil stercher sịị weder äär; we nn’s sịị mueß, bis in den Tod. Vier bis fünf Wochen lang schützt er so hingebungsvoll die Eier des Gropperögener. Dagegen könnten die Foornemanine die sich entwickelnden Eier talpiochtig schädigen. Die übermächtigen Weibchen jage si̦ drum alli furt bis an äis, das mit Gestalt und Gehaben Gnade gefunden hat. Beiderlei Karpfeneltern hinwieder bereiten den Jungen mit sichtlicher Sorge das Winternest. Äschleich wird in Menge von den Barben aufgefressen. Der Äschmani aber vergreift sich sogar an der eigenen Brut.

Es sind also widrige Naturverhältnisse, welche den allergrößten Teil der Fischbrut löö z’nụ̈ụ̈te goo und bei den Edelfischen zum wohlerwogenen Eingreifen (s. u.) auffordern. So vornehmlich bei den Forellen, welche mit ihrer Eierablage nid i paar Tage fertig sịị, sondern lang dra (u̦mme) mache, lang darmit z’tüe häi. Si legge z’acht Tage wịịs von enand, weil sie — gleich den Lachsen — die Eier na̦ ch der Rịịffi aus dem geschlossenen Sack in die Bauchhöhle gelangen lassen. Hol’ der Kuckuck solches Warten!

1

Vgl.

Kluge 276. 284;

mhd. Wb. 1, 958 ff.;

schwz. Id. 3, 1009-1013;

Lf. 41. Zugrunde liegt die Bedeutung hüpfen, springen, tanzen (got.

laikan, mhd.

leiche liech gedeihen) und Sprung, Tanz (got.

laiks, mhd.

leich: Tanzlied, dann: Gesang von ungleichen Strophen). So ist das als «Wetterleuchten» umgedeutete

wätterläiche und der

Wätterläich der am Horizont «hüpfende» Blitz der Mythologie. Wie aber die modernen

Tanzsuntige bloß auf bestimmte Zeiten fallen, so auch die alldeutschen Leiche, und es schreibt sich daher die als

saison zu übersetzende Bedeutung der Ernte- und Genußzeit gewisser Naturgaben: es ist (oder wir sind im) «Chi̦i̦rschileich». «Ärdbeerileich» usw. Zum Vergnügen gehört ferner zahlreiche Beteiligung, starke Geselligkeit: ein

z’säme läiche, mi läichet mit der und der Person oder Gesellschaftssorte.

2

Goeldi 597.

3

Wie die Darstellung der Lebensalter bei Wirt Brenzikofer in Nidau es veranschaulicht.

3a

Heuscher im Geogr. Lex. d. Schwz. 1, 733.

4

Lieb. 128

5

Dessen gesetzliche Schonzeit jedoch vom 1. März bis 15. Mai dauern soll.

6

Brehm 536.

Gewisse Fischarten werden nach ihren Entwicklungsstufen verschieden benannt. Als vermeintliche solche Stufen betrachtete man in Lü. die Platte und Brachsle ( S. 52). Wirkliche solche stellt dagegen der Flußbarsch dar, obwohl auch sie — wie bei der Äsche des Bodensees 1 — sich bloß auf Leibesgröße, nicht — wie beim Aal 2 — auf Leibesgestalt beziehen. Der erst hụ̈ụ̈r (heuer, dies Jahr) aus dem Ei geschlüpfte Barsch ist der Hụ̈ụ̈rlig. «Gebachen Hürling» (1650) füllten die Hụ̈ụ̈rlibụ̈ụ̈ch der Lüscherzer alter Zeit, die sich noch nicht zum heutigen Wohlstand emporgearbeitet hatten ( S. 43 f.). Unter den zahlreichen Übertragungen 3 finden wir eine eigentümliche aus dem Jahr 1699. 4 Da hießen «Hürlig» die nach dem «vßmäßen» auf dem Kornmarkt zu Erlach in der Bü̦tti verbliebenen Getreidereste. Der Hụ̈ụ̈rlig heißt anderwärts «der Bụtz» (gleichsam der Nästbụtz, der als Letztgeborner no hin͜der drịị choo isch).

Der Heürling «oder» das Eggli, hieß es 1727, sollte zu fischen erlaubt sein «außert den Tausend Mägetli, so von allerhand gattung fischen harkommt». 1777 galten Hürlig und Tausendmägetli als «der Samen von den meisten Fischen», die zu fangen also verboten sei. Schon 1411 werden die Tausend Mägetli in der Murtener Fischerordnung erwähnt. Über den Namen lesen wir 5 die Erklärung, es stecke in ihm die bekannte Übertragung des «Backfisches» als des vor seinen «tausend» Wochen stehenden «Mägetli», was im eigentlichen Sinn das Tischgebet des St. Galler Abtes Ekkehard IV. (Ende 10. Jhd.) verstanden habe: Gott, segne uns (auch) die tausend kleinen Backfischchen! ( Millia coctorum benedic Dee pisciculorum.) Der Hụ̈ụ̈rlig gibt (Tw., Lg.) seinen Namen auch an junge Menschen ab. Er erwächst zum Chnụ̈sserli, Chnịsserli (Tw.) und Chnụ̈sser, Chnịsser (Tw.), dessen Name sich im menschlichen Chnụ̈ụ̈ß und Chnụ̈ụ̈ßer als vierschrötigem Burschen, 6 wohl auch in den Eigennamen Knüsli und Knaus widerspiegelt. Ungefähr dasselbe bedeuten die Grŏ́bee und die Si̦i̦ze̥ni (als Plurale tantum zu M.), sowie das Chri̦tzerli, der Chri̦tzer (Lü., M.), der bereits die Schärfe der Flosse durch chritze zu fühlen gibt. Vollends nach der scharfen Spitze ( acus, vgl. aiguille usw.) dieser Wehr benannten sich das Halb-Eegli (wie man in Tw. allerdings bloß «u̦s Schindlueder» sagt) und das Eegli als ausgewachsener Flußbarsch. Prächtig getigerte Egli tummeln sich in Scharen zumal um die verschiedenen 66 Egliplätz und namentlich die Eglistäine des Bielersees: Findlingsblöcke, die gegen stürmische Wogen und kalte Strömungen bei niedrigem Wasserstand einigen Schutz gewähren.

Wie ausgiebig an solchen Stellen der Eglifang zumal im Juni, nach Verfluß der Schonzeit wird, zeigt der Anblick von mehr als zwanzig Wäidli, aus welchen an den vom Wetter begünstigten Sonntagsmorgen nahe und ferne Seeanwohner ihre Angelruten strecken. Die meisten dieser Fahrzeuge markieren mit ihrer geraden Linie die etwa 1 km lange und 1 m breite unterseeische Fortsetzung der Bielerinsel gegen Osten hin, welche in lokaler Sprache di Aạuele geheißen wird. Vergleichbar den «Röötelichlötze» des Ägerisees, setzen sich solchen Untiefen als Ausstrahlungen der Insel mehrere Eglistäine auf. Diese sendet einen solchen gleichsam als «Vorgebirge» gegen Twann hin. Einen zweiten nahe dem Neuenstadter oder Schaffiser Damm gestaltete mittelst eingehauenen Trittes am 27. Oktober 1784 der Knecht des Inselpächters Engel zum damaligen Wasserstandsmesser. Ein gewaltiger Eglistäi ragte auch bei Erlach aus dem See heraus. Er mußte 1884 dem modernen Verkehr weichen: er wurde als Schiffahrtshindernis g’sprängt.

Als g’hụ̈ụ̈sleten Eegel bezeichnen Inser den Blutegel ( Bluetsụụger). Um solche Tiere in possenhafter Verwegenheit sich an die blu̦tte Bäi zu locken und dann unter hilfesuchendem brüele wieder abz’rịịße, häi albḁ d’Bue̥be i de Glu̦ngge ’pflotschet (Tw.), g’flochtet (Ins) oder g’flotschet.

1

Vgl. Kreßling, Bollauge, Knab, Iser, Äschling, Mittler, Brandäsch im

schwz. Id. 1, 565.

2

Vgl. «Glasaal» b.

Brehm.

3

Schwz. Id. 2, 1585 f.

4

EB. A 285.

5

Jud 34 nach

Gazette de Lausanne 28. Juli 1902 (F. A. Forel).

6

Schwz. Id. 3, 761.

Me het doch o si liebi Not

U mues ihm’s um si’s täglich Brot

Mängsmoole suur lo werde!

Doch brächte mier di Fisch no gern,

Ihr Hereliit, zu n eich go Bern,

Wenn iehr geng ordli tätet.

Triische! Fääret! Alböck! Fääret!

Wi mänge Maa i Sturm u Wind

Mues für sis Wib u sini Chind

Si Lib u Lebe wage!

Jetzt regnet’s u jetz stürmt der See;

Mi mäint allwil, jetz isch es g’scheh!

. . . . . .

Triische! Fääret! Alböck! Fääret!

Jo, seligs isch fir gwiß käi G’spaß,

We mier mit G’fohr so mied u naß

Dur Sturm u Wälle fahre!

Ier ässet d’Fisch u dengget niit,

Was mier, mier arme Fischherliit,

Darfir häi mieße liide.

Triische! Fääret! Alböck! Fääret!

U chemme mier derher go Bern

U mechten iisi Filschli gern

Um billigs Geld verchauffe,

So märtet mängs so hert mit iis!

Der Tiitschel mecht eich uf die Wiis

D’Fisch foo u here chrääze!

Triische! Fääret! Alböck! Fääret!

67 Doch wohr isch wohr, i säge niit

’s git o no bravi Hereliit,

Die n iiser si erbarme.

Si zahle, daß mer z’fride sii

U gään is z’ässe d’riber ii.

Gott well ’ne das vergälte!

Triische! Fääret! Alböck! Fääret!

1

1

Gottlieb Jakob Kuhn 1775-1849. (S. u. a. seine Biographie von Georg Langhans im

KJb. 4, 110-141 und von Romang in d. Bern. Biogr. II, 455 f.) Der zu Sigriswil seine Laufbahn beginnende «Schulmeister», Pfarrer und Volksdichter schaut über den Thunersee (mit dessen auch dem Bielersee beigeleglen «Aalböcken», vgl.

S. 50) teilnahmsvoll hinüber zu den einen schweren Daseinskampf führenden Fischhändlerinnen im Bereich seines Amtsgenossen, des Dichterpfarrers

Molz in Biel.

«Fischen» — was wird nicht alles g’fischet! Aus einer verworrnen Menge von Personen, Dingen, Gedanken das Gesuchte mühsam herausfinden heißt: es ụụsefische; man fragt verzweifelt: Wi will mḁ jetz daas ụụsefische! Man fischet Kumplimänt, indem man sich zu fünfzig Altersjahren bekennt, aber zuvor vierzig raten läßt. Man fischet Gold aus der trüben Flut des Massenelendes, wie die raren Brocken aus der dünnen Wassersuppe. Man fischet aus einer Flüssigkeit, was nicht zu ihr gehört oder länger gehören soll.

Und so spricht man ohne das Gefühl einer Übertragung z. B. von der Krebsfischerei, welche freilich in der Mundart chrebse heißt. Man chrebset auf elementarste Weise, indem man ohne Furcht, g’chlemmt z’wärte, mit de Fingere in das vermutete Versteck der Krustenträger langt. Wer aber das im Augste duet, zieht eine Menschenhand heraus! Als vor der Entsumpfung der See auch Krebse barg, wurden sie mit der Fischgabel aag’stoche. Weniger quälerisch werden sie mit Läbere wo aazieht, (nach Aas zu riechen beginnt), angelockt und gefangen. Am obern Ende einer in den Bachrand gesteckten Rute in eine Spalte ịịg’chlemmt, löökt (Tw. lëckt) der Köder das gierige Tier, das nun an jenem mit de Schäärine b’hanget. Läßt es sie doch fahren, um den Boden zu gewinnen, so fallt es in das untergehängte Schnellbäärli und wird vom «Fischer» als dem Nachfolger des frühern Chrebsmannli in Empfang genommen. Zuweilen wird der übel duftende Köder in e Weedele (Reiswelle) ’too; die lüsternen Krebse kriechen hinein und werden z’samt der Weedele useg’noo.

Auf andere Weise fröschet (s̆s̆) der Fröscher oder der Fröschemaa aus Lüscherz und Gerlafinge (eine Tochter eines solchen diente als d’s Fröschemaaiji̦ zu Twann), wenn nicht sogar aus 68 Poortu̦bank ( Port Alban) u̦f em Bäärg (Tessenbärg) und anderwärts i de Mööser. Mit dem engzahnigen Fröscheräche haaggle sie die Schläfer ( S. 57) aus den Gräben und stecken sie in den umgehängten Fröschesack. Daheim werden die (noch nicht erwachten) Tiere in e Zü̦ber voll Wasser ụụsg’läärt. Wer sodann nicht ein Scheusal von Tierquäler ist, schloot die ausersehenen Opfer an der Züberwand z’Tood oder schneidet ihnen den Kopf ab, bevor er ihnen di hin͜dere Schänkel (nicht bloß d’Bäi als die Unterschenkel) abschi̦i̦rt. Was von diesen Froschschenkeln nicht an private Besteller abgeht, wandert zum Comestiblehändler. Bei diesem gibt es eine Mathematik, die kein Professor lehrt. E Fröscheschänkel wird erst als Profit voor ewäg g’noo und dann kommen (wie beim Pfärit, S. 91) auf den Vierlig (d. i. ein Viertelhundert) 26 Stück. Die gelten zu normalen Zeiten achtz’g Rappe bis es Fränkli zwänz’g. Die sachverständige Chöchchi aber bra̦a̦tet (brät) die allenfalls mit Mähldäigg angereicherten Höösli so chru̦spelig (knusperig), daß z. B. an Inser Wịịstäigerige auch Einheimische sich mit dem G’schläck befreunden. Den übrigen Kadaver lassen sich Italjäner schenken, falls er nicht doch lieber brüeijt de Söü g’fueteret wird.

Allzu starkes möösele macht die in warmer Zeit gefangenen Frösche ungenießbar. Sonst ließen sie sich trotz ihrer Meerkigi ( S. 57) auch angeln, wen n am Angel es roots Lü̦mpli um enan͜d fländerlet.

Ein eigentliches fische von Fischen, aber ein wildes, übten ehedem junge Moosbụtze. Ihre Kunst war ein foo vo blooßer Han͜d, ein verwü̦tsche und erp’haa mit de Fingere, wozu allerdings der Tölpi, der tolpig (Tw.) oder tolpe̥dig (Lü.) Tollpatsch unfähig war. Galt es doch dabei, den ụụfg’jagte Fische jeglichen Rück- und Ausweg mit Stäine z’vermache und die z’beedne Hän͜d erhaschten ụụsez’schlängge (Ins), ụụsez’schli̦ngge (Tw.).

So wurde vor der Entsumpfung durch Bueben im Moos g’fischet. Dert het’s gäng öppis g’gää z’foo, zumal nach starkem Zurückweichen sehr hohen Wasserstandes. Da ließ sich dünn fische: in dünnem, d. h. seichtem Wasser. Und zwar sogar uf Hẹchte z’fische gelang ohne jegliche fachmännische Ausrüstung; warum denn nicht ụf Ööle, Schleie, Chaarpfe, Hụ̈ụ̈rlig. Hilflos blieben diese, aus dem normalen See ins Moosbereich geschwemmt, in den Glu̦ngge liegen und gingen (etwas kriegssprachmäßig z’vollem Mụụl g’säit) «z’Miliarde» zugrunde, wenn niemand sich ihrer «erbarmte». Da fuhren denn Buebe mit Misthu̦u̦rde (die Misthuurd: 69 die aus zwei Balken und quer darüber genagelten Brettern bestehende, abnehmbare Brü̦̆gi eines Düngerwagens) von Tümpel zu Tümpel und holten aus den Gieße (ablaufarmen Buchten) ganzi Hu̦tte voll der leckern Beute. Nachdem sie solche b’bään diget (durch Töten «gebändigt»), ward auf dem nächsten trochene Blätzli gesotten und gebraten. In die Beutezüge teilten sich aber gelegentlich die Moosheuer ( Ins 163 f.). Ihnen fiel dann an Hechten der Löwenanteil zu, und in heißer Asche b’bra̦a̦teti Härdöpfel gewährten trefflich mundende Zukost. Solche ersetzten sich die Jungen durch aus dem Nest gehobene, noch nicht flügge Chraäije. Die sị drum gar chäibisch guet. 1 Und das « à la guerre comme à la guerre» kam dabei aufs feldmäßigste zur Geltung. War keine Pfanne zur Hand, so tat’s eine alte Schoorschụụfle (Grienschụụfle) auch. Und hatte einer, der heute a sị’m Chehr Späck herbringen sollte, keinen zu ergattern vermocht, so markierte wịßi Chrịịde den Schmu̦tz (das Fett). Het’s welle bränte oder o nu̦mmḁ scho bräntele, he nu, so het mḁ Wasser dra g’heit. Zur Feuerung diente bei Holzmangel dü̦ü̦r re r Chüeblätter. (Der heißt geleckter twannerisch die Chïedeische, s̆s̆.) 2

Der kleine Fischer

(Knabe Gaßmann in Erlach)

die Beute stolz präsentierend

G’metzget, d. h. ụụsg’noo und b’butzt, wurden bei solch freiwillig militärischem Vorunterrichte kleine Fische wie die Hụ̈ụ̈rlig selbstverständlich nicht. Auch die Döörn (d’s G’gräät) brachten weder Beschwer noch Not; die wurden unter äxbräß recht lautem chrachche mit de Zän͜d verchnätscht. So schmeckten sie nicht weniger gut, als 70 vormals den Twanner- und Insel-Gästen am letz̆te Herbstsu̦nndig die z’Chörbe-wịịs gefangenen und b’bachchne oder b’bachchete Hụ̈ụ̈rlig. Den Moosg’schmack (das möösele) der Schleie aber het mḁ gar nụ̈ụ̈t g’achtet.

Auch Berufsfischer teilten sich — waas su̦st? d. h. selbstverständlich — in die Beute und brachten, wenn nicht mehr ganzi Chäär re voll, doch ganzi Chöörb voll Hechte nach den Städten. Die Riesenräuber in Moostümpeln zu fangen, lehrten sie hinwieder gelegentlich die jungen Moosbụtze. Es galt, dem Hecht ein Säili nach Art des Llasso umz’wäärffe, 3 nötigenfalls — das flótschnaß werden nicht achtend — es blitzschnell und un͜derdu̦u̦r z’zieh und das Tier ụụsez’schläipfe (Tw.) oder ụụsez’schläike (Ins).

Eine Reihe wildernder «Brootnịịdere» sind durch das Gesetz mit Bußen (bis auf fünftausend Franken) bedroht. So das schieße auf Hechte. Das ist freilich, wo das Wasser die Stoßkraft der Chru̦gle oder des G’schrööt zu sehr ablenkt und abschwächt, kein erschieße, sondern nur ein sturm mache des Tieres durch den krachenden Schu̦tz, den erregten Wasserstrudel und die Erschütterung durch den rasch sich fortpflanzenden Wasserdruck. Der Hecht liegt, betäubt, hilflos uf em Rü̦gge. Schwer bestraft wird natürlich das Hantieren mit Dynamit, aber auch das Fischen mit der Doggeliwang. 4 So heißt um Biel ein Teigpräparat aus Brot, Käse- und zerriebenen Kokelsnußsamenstücken, welches die es verschluckenden Fische betäubt. Sie chämmen ụụfe und drääije si ch wi ’ne Chatz, wo sich i’ n Schwanz wott bịße.

Verboten ist ferner das stäche (besonders von Forellen) mit dem Ger, wie es vormals im Moos zwischen Gampelen und dem Neuenburgersee 5 massenhaft geübt wurde. Statt dieses kurzen Spießes bedeutete «Ger» später 6 die (nun ebenfalls verbotene) vier- bis sächszinggigi Fischgable, la foëne oder fouëne (aus l. fuscina, Dreizack), 7 71 in S. la ffoĕ́myǝ. Bei Twann aber fand man neben acht Fischergeräten aus Eisen und Blei, sowie einem Schifferstachel, drei Fischharpune (in S. búkyār) aus dem 16. Jahrhundert. 8 Eine Art Fischgabel war auch das Groppenịịse. 9 Knaben bedienen sich beim groppe einer Äßgable. Damit spießen sie Fischlein an, die dann als Aaschlag am Setzangel größere Beute heranlocken sollen.

1

Adverbialisierter Zwischengedanke: Ich sage das «darum», weil...

2

Spezialisierungen des gr.-lat.-germ.

discus (Wurfscheibe); vgl.

M-L. Wb. 2664;

Kluge 459.

3

Favre 130; Ehrenkr. 204 ff.

4

Aus dem Morgenland (der Levante: dem

levant du soleil) stammt der

coque du levant: der

cocculus indicus. Der gr.

kókkalos war der Samenkern der Pinie (des Kieferngewächses

Pinus pinea); der

cocculus aber ist die Kokelsnuß, welche in Indien zum Vergiften von Krokodilen und Wölfen dient. Als Fischgift gefährdet sie auch Menschen durch Genuß der mit ihr betäubten Fische, die man nicht sofort nach dem Fang

ụụsnimmt. Als solches Betäubungsmittel in seiner Form einigermaßen an die keltische

toc (Mütze) und die frz.

toque (

M-L. 8763) erinnernd, wandelte sich der

coque du levant um zur

toque oder

doque du levant, und das Bielerische gestaltete aus ihr glücklich

die Doggeliwang. (Witschi nach einem Vortrag von Dr. L. Pittet in Freiburg über die Kokelsnuß.)

5

Daher der Fund aus dem 17. Jhd. im

MZ.

6

Vgl.

schwz. Id. 2, 400 ff.

7

Bei

M-L. 3610 auch: Harpune; afrz.

foisne Heugabel, npv.

funo Aalgabel.

8

MZ: Anz. N. 7, 51.

9

Schwz. Id. 1, 539.

Wie die Harpune bereits altsteinzeitlich ist, findet sich in der neueren Steinzeit 1 die Angel oder der Angel (Mehrzahl z. B. 1843: Ängel), in S. la trēna, als Hauptwerkzeug des Fischfangs gebraucht. Er bestand aus Hirschhorn oder Fụ̈ụ̈rstäi, später aus Bronze, wie nunmehr aus Eisen. Gleich dem ihn tragenden Pandoffelstück hängt er am Ha̦a̦r, genauer Roßhoor, welches fingersläng Stück älter twannerisch das Maarterpesch (s̆s̆), baslerisch der Maarterpescht genannt wird. 2 Der seinem Grundbegriff 3 gemäß spitz Angel (Verkleinerung aus altdeutsch ange, ango, l. uncus) trägt entweder — als Hoogge — einen glatten Spitz, oder aber ein, zwei, wenn nicht mehrere Wi̦derhööggli. An diese wird, wenn es — tierquälerisch — ein lebender Köder sein muß, nach welchem der zu fangende Fisch schnappt oder bịßt, ein Wurm oder ein Richtfisch (Setzfisch, Setzlig) gespießt: g’setzt. D’Wü̦ü̦rm oder Wü̦ü̦rmli lassen sich buchstäblich, wie Armeen bildlich, aus der Erde stampfen, wenn sie nicht i der Nessi und Chüeli von selber obenụụf chämme. Die Erschütterung des trockenen Bodens scheucht sie gleicherweise aus ihrem Versteck hervor, wie das Rasseln der Ankerkette im Fischerkahn, das Peitschen des Wassers mit Rudern oder Stangen die Fische ụụfjagt. Es läßt sich daher bei jeglicher Witterung kurzerhand befehlen: gang räich Wü̦ü̦rm! Auf den angespießten Wurm z’speue ist eine chemisch 4 erklärliche List, ihn als Lockspeise noch begehrenswerter zu machen. Von den Köderfischen, deren jeder für den Fang einer bestimmten Speisefischart guet ist, war im Mittelalter der lebende Gụ̈tsch mittelst der Strafe des Hand abhạue ausgeschlossen. Jeglicher lebende Fischköder aber wurde 1715 in Bern durch Buße von 20 Pfund verpönt. Man war also schon damals an den 72 künstlichen Ersatz gewiesen, dessen Herstellung heute mit erstaunlicher Naturtreue gelingt. 5 Da gibt es täuschend ähnliche Fläüge, Mụgge, Häügü̦mper, Mäiechäfer usw., und gibt es Wi̦ngere, Hääsel, Aalet, Chni̦sser usw., welche übrigens wegen ihrer Tụ̈ụ̈ri von handfertigen Fischern sälber g’macht werden.

Diese die Angeln in oder hinter dem Leib versteckenden künstlichen Köder, sowie die angespießten natürlichen werden nun «vom sichern Bord» oder dem bergenden Schiff oder der Brücke aus in verschiedener Weise den zum Anbeißen eingeladenen Fischen nahe gebracht. Die älteste und gewöhnlichste Angelfischerei ist die mit der Zock-Ruete und der daran hängenden Angelschnur samt allfälligem Aufwindehaspel usw., deren Beschreibung sich erübrigt. Mit ihnen geht der Fischer zu Lü., Hagneck, Erlach usw. go socke oder zocke: den schnappenden Fisch mache z’zöggle, daß es e Juck gi bt. Es ju̦ckt äine n, i g’spü̦ü̦ren öppis! sagt der bisweilen «nach der Angel ruhevoll» Sehende, schlängget sein achtsam und kundig ụụfzognigs oder ụụfeg’hasplets Opfer u̦f d’s Trochene und kürzt mit raschem Tod sein Leiden.

Eigens eingerichtete Angelgeräte sind: der Otter oder der Hund oder d’s Mu̦ggebrätt. Dieses ist verboten. Warum? Nicht nur läßt es vi̦l z’vi̦l Mu̦gge verwenden; diese können auch mittelst der schwebenden Schnur so natürlich g’füehrt werden, daß das Gerät viel zu mörderisch ist, um geduldet werden zu dürfen. Erlaubt ist dagegen das — durch die Wasserströmung wie eine Flugdrache vom Ufer oder Schiff weg getriebene — Löffelbrätt. Es wird wie jenes geführt; allein, anstatt der schwebenden Mu̦gge trägt es einen einzigen Löffel an 30 m langer, über dem Wasser schwebender Schnur. Dieser Löffel oder das Löffeli ist mit einem oder mehreren Doppelangeln bewaffnet. Mit ihm löffelet der Löffeler. Das Gerät ist ein g’silberets, p’häärlmueterigs oder sonstwie gli̦tzerigs Schịịbli von der Gestalt eines länglichen Löffels ohne Stiel, dessen beständiges schraubenartiges si ch drääije oder spinne an der Schnur namentlich gegen Mittag und Abend ungewitzigte junge Hechte ganz ohne andern Köder ( amorce) zum bị̆ße anlockt.

Zum beständigen Sichdrehen um die eigene Achse eigens eingerichtet ist das Spinnschiffli oder der Spinner, das stadtbernische «Bụtzli». Dieser vairon métallique umschließt das Trụ̈ụ̈beli: ein System von zwei- und dreifachen Angeln, welches mit seiner sehr raschen Drehung dem Raubfisch Floßen vortäuscht. Die Drehung: d’s spinne 73 wird ermöglicht durch das zwischen Leine und Spinner eingeführte Drehgelenk: d’s Wü̦ü̦rbeli, l’émerillon. 5a

Undenkbar ist ohne lebende Richtfische an Angeln das schäuble mit dem Schäüblig, besser: Schäübli. Diese Verkleinerung weist auf die Urform des Schaub: des auf ruhigem See schwimmenden Strohbündels, an dessen heraushängenden Ködern sich Fische fangen, um an langer Leine herangezogen zu werden. Das Schäübli oder der Schäüblig ist nun freilich etwas ganz anderes: ein etwa fußlanges, hämpfeligs (eine Hand voll ausgebendes) Bündelchen Si̦mpeli oder Röhrli, will hier sagen: kleinfingerdickes Binseschi̦lf. Dieses wird ’tröchnet u g’färbt, um keine Nessi eindringen zu lassen, und zwar so g’färbt, daß die Art des Auftrages als Eigentumsmarke dient. Um das Bündel lịịret mḁn e Schnuer, die am einen Ende festgemacht ist, am andern freien Ende die ziemlich große, gewöhnlich fast rechtwinklige Angel trägt.

Neben diesem Schäubli handhabt der Fischer die Setzschnüer. Derselben gibt es drei Hauptarten. 1. Gü̦felischnüer mit vielen Gu̦u̦fe (Stecknadeln), in Abständen von 50 cm mittelst Schwänkel an der Hauptschnur befestigt. Sie werden ganz in der Nähe des Ufers gesetzt und dienen zum Fang von Köderfischen. Als Köder benützt man Wü̦ü̦rm. — 2. Öölschnüer mit oft mehreren Hunderten von Angeln, in einer Distanz von 1 m mit Schwänkel von 30 cm Länge an der Hauptschnur befestigt. Sie werden auf den Grund des Sees gesetzt. Köder: Kleine lebende Fische wie Gütsch, Albeli u. dgl. Gefangen werden mit Öölschnüer: Aale und alle andern Raubfische. — 3. Hechteschnüer (deren genaue Beschreibung zu weit führen würde) mit 13 oder mehr Angeln, auch Doppelangeln. Sie werden nicht auf den Grund gesetzt, sondern schweben frei. Köder: größere lebende Fische, wie Hasel, Winzer, Aalet. Damit fängt man Hechte und Forellen.