|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

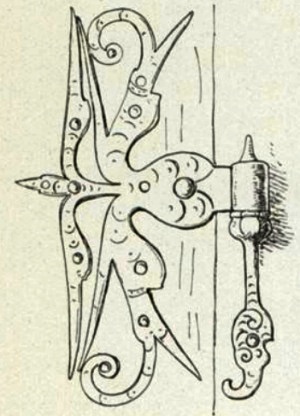

Altes Türbeschlagstück

Ist dir werken so guet leben,

So gang zu acker und hack din reben!

1

Die bereits aus S. 220 summarisch überschauten Räbwäärch mögen nun äis no’m an͜dere statt mit Pickel und Karst und Schaber und Schere mit der Fäädere vorgenommen werden. Doch nit der Zịt noo, wie eins nach dem andern aagäit un uufhöört, sondern ihrer sachlichen Bedeutung nach. Einzig dääwääg hụụse mer mit Zeit und Raum und spannen wir zugleich ein Netz, in welches wir viele uns sonst entgehende neue und alte Winzerausdrücke und Eigennamen einfangen. 2 Und nur so gestaltet sich uns die Arbeit im Weinberg zu dieser unvergleichlichen Schule der Intelligenz, der Ausdauer und der Sorgsamkeit im kleinen und kleinsten.

In solcher Doppelabsicht tüe mer derglịịche, es biete sich in dem (in Wahrheit tüechtig ụụsg’chạufte) Landstrich zwischen dem linken Bielerseeufer und dem Waldsaume des Jurasüdgehängs noch ein Streifen Wildnis, Ödland, Wüste, der vom Wald zum Wasser abe recki. Er sei so groß, daß es Halbdotze fleißiger Ansiedler ihn binnen sechs Jahren zu einem voll abträglichen Weinberg umzugestalten vermögen. Wir beobachten diese Leute 1. in der fortwährenden Sicherung ihres Gutes gegen Einbrüche feindlicher Gewalten, und 2. in der Herstellung und Forterhaltung eines fruchtbaren und lockeren Bodens, de nn darnocher (im folgenden Abschnitt) 3. in der Pflanzung und Forterhaltung eines gedeihlichen Rebenbestandes, und 4. im Heranziehen, Pflegen und Stützen der Fruchtzweige. Zeitlich weit auseinander liegende Werke werden damit sachlich zusammengerückt.

290 Unsere Mannen beginnen mit der Abwehr der Wellen, welche vom stark bewegten See ịịneschlöö. Eine Räbmụụre (Tw.), etwa wie die 1841 uf der Insel um 95 Franken neu erstellte, wird errichtet, muß aber wegen Beschädigung durch Wellen und Ịịsch mit vi̦l Chöste allzeit unterhalten werden. Eine solche Seemụụre genügt übrigens nur auf einer ziemlich erhöhten Bodenpartie. Tieferliegende Stellen i de Strandböde erfordern ein arbeits- und kostenreiches Auffüllen mit Schutt aller Art, ein ụụflü̦pfe, also ein Heben: ein ụụfhaa, ein bü̦ü̦re, bï̦ï̦re. So entstanden alle die bereits in « Ins» 145 f. besprochenen Bü̦ü̦rine, Bï̦ï̦rine, wie die chliinni und die längi Bï̦ï̦ri, die Bach- und Bachtele-, Ängelbärg-, Fu̦nte̥le-, Gu̦felätt-, Junkere-, Hụs-, Naseflueh-, Rostele-, Schëpfi-, Stedli-, Wị̆ßerä́inbï̦ï̦ri, das Roggete-Bi̦i̦reli und die entsprechenden Levées des Epancheurs, de Grenetel, de St. Joux, des Larrus, de Prapion, de Vaux, de Vichon (Nv.). Danach benennen sich mehrere Bü̦ü̦riräbe (Bippschól, Gals). Zu Schaffis bietet eine Balkenunterlage als Gwä́ttine eine bemerkenswerte Seemauerstütze.

«Wenigstens einigermaßen» wehrt die Bü̦ü̦ri auch nächtlich heranschiffende Trụ̈ụ̈belschelme und anderes Gelichter ab, wie längs der Heerstraße und dem öffentlichen Fußsteig die übermannshoch aufgeführte Mụụre. Auch mitten im Gelände aber ist der Rebmann froh, abgeschwemmte Erde ( S. 240 f.) nicht weiter als am untern Saum des eigenen Weinbergs holen zu müssen und fängt ihn deshalb durch auch zu diesem Zweck errichtete Mụ̈ụ̈rli, Mị̈ị̈rli auf. Mit solchen, uf der obern Sịte ½ bis 1 m hohen Mauern, welche eine Zimä́ntbettung als Bekrönung, Dechchel, Mụụrdechchel tragen, wird der Weinberg ịịg’mụụret. Die untere Mauerseite ragt um so höher frei hervor, je steiler das Gehäng ansteigt, und gewährt an raubsicheren Stellen köstlichen Platz für Spalierpflanzen. Vom öffentlichen Zugang her mittels des steinernen Stäägli erreichbar, wird der Zutritt durch das ịịsige Dü̦ü̦rli, Dï̦ï̦rli, Rä́bdï̦ï̦rli gegen unberufene Betreter gesichert. Bei starker Zerstückelung des Grundbesitzes stehen solche Schutzbauten recht dicht nebeneinander und geben zumal einem so steilen Rebgelände wie dem über unsern linksseeischen Dörfern einen überaus charakteristischen Anblick. Sie erinnern an die Geschirrgestelle (Tablare) der Küche und werden wirklich spaßhaft als Chachelschäft bezeichnet. Ja, ein Rebstück oben a Wị̆ßerä́in heißt nun im Ernst der Chachelbank. Wie eigenartig gestaltet sich zumal zur Zeit der herbstlichen Blattverfärbung eine Überschau Twanns gäge’ n Chapf ụụfe von Bippschól aus! 291 Ob solcher Augenweide vergaß indes der alte Bieler nicht die Gaumenweide des bekannten Weins vom obere Mịịrli als Befeuchter der Schịịßfeerneli.

Zur Wirksamkeit als Sonnenfänger bietet die Stotzigi des Gehängs dem Winzer auch den Vorteil, daß er gewisse Arbeiten wie hacke und schabe fast z’gradem Rï̦gge ausführen kann. Um so übler daran ist er hier beim Häärd und Mist und Bränte traage. Wie leicht kann da auch der gewandteste Bäärgler ụụsrï̦tsche und d’Schueh oder gar e Fueß verdrääie!

Erhebliche Verumständungen konnten einzelne Rebstücke als Mụụrrääbe (Si.), Mị̈ị̈rlirääbe (Kapf 1797) oder kurz als Mịịrli benennen. «Heute habe ich die Mä́ürli geschnitten», trug 1806 ein Twanner in sein Tagebuch ein.

Alle diese Längs- und «Zwerchmäürli» (1793), welche durch Massengeröll leicht «schädlich» (1793 für schadhaft) gemacht werden, fordern viele Unterhaltungskosten. Am meisten natürlich die von solchen Mụụrer neu errichteten, deren einer nach Fertigstellung eines Stückes zum Gefährten sagt: Wart, i will d’s Mụ̈ụ̈rli haa, gang du go d’s Gält ịịzieh! Besser dran sind in solchem Falle Rebbergbesitzer, die sälber e chläi chäï (chönne) pflastere, ohni z’chalche iSv. pfụsche (s̆s̆) und bestehende gute Arbeit z’verchalche. Drum erhielt, bevor die Zementiertechnik aufkam, jeder Twanner Burger hin und har, hie un doo (dann und wann) auf Kosten seiner Gemeinde es Feßli Chalch zu neuer Speisung der niemals bei seinem Hause fehlenden Chalchgruebe, welcher bloß siebenjähriger und älterer Stoff zu Mörtelmaterial entnommen werden durfte. Eine Bedeckung der Grube mit vierzöllige Flecklig (1804) verhütete Unheil aller Art. Bloß in höchst gelegenen Weinbergen errichtet man aus riesigen Flüe Trockenmauern. Die bieten aber den Übelstand, daß sich in ihren Ritzen unvertilgbares Gjätt aasetzt, wo d’Mụụre versprängt.

Zum Unterhalt der Weinbergmauern gehört jedoch allgemein deren spätsommerliche Pu̦tzete von aller Gattig Vegetation. Solche wird sogar vo G’mäins-t-wäge befohlen und auf Kosten der Säumigen durchgeführt. Neben dem Schutz der Mauern vor Durchfeuchtung und Zerbröckelung soll damit auch die Verbreitung von G’jättsoomme gehindert werden. Denn der Regen verschwemmt z. B. die Samen der Mụụrtrị̈ị̈beli ( Sedum album) und anderer Fettkräuter. Schad ist es freilich um manche Mauerzierde wie den so früh und so schön rosenrot blühenden Sắxifrax ( Saxífraga); das ebenso prächtig rot im Juli blühende Teucrium; das fleißig von Hummeln besuchte Mu̦mmelichrụt 292 ( Lamium purpureum); die Stellaria media, das an Südmauern ganze Teppiche hinbreitende efeublättrige Leinkraut ( Linaria cymbalaria): d’s Aabehängerli, der Chäiserbart oder d’s Frạueha̦a̦r. Das Adianthum capillum Veneris, das Asplenium Ruta muraria oder die Mụụrrụtte, Mụụrrụttere, das Asplenium trichomanes oder der Haarstreifenfarn, und das Ceterach officinarum oder der Mauer-, Schuppen-, Schriftfarn werden zusammen als der Gắpileer bezeichnet, weil sie gleich dem eigentlichen capillaire ( Frạuehoor) zur Bereitung des gääle Sịru̦p dienen. Auch Ääbi (Efeu) und manch anderes G’wü̦ü̦rz (Wurzelwerk) bewächst die Mauern. Auch wenn diese kahl geworden, belebt dann immer noch ein Stück Tierwelt die Mauerrisse, wenn nicht sogar ihr zunächst liegende, stark besonnte Steingeröllpartien. Auf diesen kann sogar gelegentlich eine Viper, wenn nicht ein mit ihr verwechselter Blin͜de- oder Blin͜dstich (eine Blindschleiche, S. 143) ihre Brut absetzen. Lieblicher als sie und etwa das träge Rä̆gemoori oder die Rägemŏle (der Molch) 3 zu schauen, schießt pfeilschnell dahin die Eidechse: 4 der Heidochs, Äidochs (Erl.), Eidochs, d’s Eidöchsli, d’s Heidöchsli, in Tw. der Mụụrschlịịcher, d’s Mụụrschlịịcherli geheißen. Im Frühling aber birgt sich wohl in trefflich gewähltem Versteck ein Spiegelmeusi- oder doch ein Zaunkönig- ( Zuunschnü̦pferli-) Paar.

Wo verminderte Gefährdung der Sicherheit es zuläßt, sieht man vereinzelte Rebstücke, die bloß mittels Latte ịịg’lattet oder aber mit G’stụ̈ụ̈d (1669) als Läbhaag vermacht sịị. So die Haagräbe «zu Vesti» (Li. 1811), der Räbgarte zu Vi. (vgl. S. 178 mit Ins 293) und der Gart als Rebe zu Mornet (1310). Eine künstliche «Einfristung» (1669) aus Rutengeflecht, dessen Stützpfähle eines wuchtigen ịịschloo bedürfen, benennt nicht wenige Rebareale als Ịịschlaagrääbe (Br.), als Ịịschleeg vom Twannbach bis an die Schŏ́relänti (1783), als Ịịschlaag auf der Gürlen (Ga.), als große n Ịịschlaag (1846) zu Schärnelz.

1

Der Mönch Sebald Fläschensuger in Niklaus Manuels Barbeli (Bächtold S. 157) zu dieser Bauerntochter. die nicht Nonne werden will.

2

Vgl. «Bund» 3. Mai 1916 (Saisonztg.).

3

Der erst im 13./14. Jhd. als Mol-ch erscheinende

mol oder

mollo war mhd. die Eidechse. (

Wb. 2, 1, 27; vgl.

Kluge 317.)

«Das Moori» ist eine Umdeutung auf die dunklen Flecken des braunen Laichzeitgewandes (

Schmeil).

4

Nach Jakob Grimm (vgl.

Graff 1, 129) das in der Ruhe starr wie ein Spinnrocken (eine

dëchse:

Graff 5, 123) aussehende, dann aber plötzlich in den zierlichen Wendungen einer Schlange: ahd.

egi- (Ei-), l.

anguis davoneilendes Tier.

Steine für Weinbergmauern liefert in Masse der Bru̦chch (Bergsturz) in der Roggete ( S. 146), vereinzelt aber manch ein Weinberg, 293 aus dem es bis zur Stunde Stäichëpf zu entfernen gibt. Große solche werden bi’m chehre (s. u.) g’sprängt, ụụsb’broche oder versenkt: vergrabt, verlochet. Wird solch ein Loch täiff gnue (2 m) und kommt es an günstigen Platz zu liegen, so gibt das Stück Flue den guten Boden ab für einen Schlamm- oder Erdfänger, Sammler, Häärtsammler.

Die von diesem gelieferte Erde ist besonders nötig zur «Beherdung» (1786) der Räine mit dünner Humusschicht. Dagegen ist der oft aus beträchtlicher Ferne, früher sogar z’Wäidlige voll us em Äänerland hergeschaffte schwarz Häärt, nötigenfalls durch siibe räin (feinkrümelig) gemacht, schwer entbehrlich beim Rigolen. Dieses miniere, chehre, umchehre einer 60 bis 100 cm tiefen Erdschicht zweckt ab auf Durchlässigkeit des Untergrundes — denn der Weinstock wachset so wịt aabe wi ụụfe — und gründliche Mischung der verschiedenen Erdarten. Der (vorzugsweise den grauen Wein hervorbringende) grïenig Bode um Ins, der Lätt- oder Leimbode des rechten Uferstrichs und der (oder das) Chalch, dessen verschiedenartige Schichten in Proben uf der Insel mit der Häärdchu̦st ihres Weins etwa 4%, auf dem linken Uferstrich aber 50 bis 80% des Bodengehalts ausmachen, würden bei weniger starken Transport- und Arbeitskosten eine ideale Erdmischung ergeben. Da diese praktisch unerreichbar ist, suchte der Seebụtz längst den Ausfall an möglichster Güte des Kulturbodens mit dessen möglichster Ausdehnung zu ersetzen. Er griff zur Rụ̈tthaue, dem bräitzinggige Chaarst (alt Li.: Chărst), der Häärdschụụfle (Stächschụụfle, Erl.: -schụffle) und Grienschụụfle (Schoorschụụfle), zum Häärt- und Halschorb (s. u.) und suchte dem Waldrand, dem anstehenden Fels und der Geröllhalde wo irgend möglich noch den Platz für einen Weinstock oder zwei abzuringen ( S. 262 f.) Mit Recht schrieb Meiners 1782: 1 Die Rebbauern geizen so mit jeder Handbreit, die sie dem Berg abgewinnen können, daß sie hohe Mauern aufführen und fruchtbare Erde hinauftragen, um nur drei oder vier Stöcke pflanzen zu können. Solche Stöcke stehen in Felsen wie in natürlichen Nischen und sehen aus, als wären sie in heiligen Kapellen irgend einer Gottheit des Orts gewidmet.

1

1, 281.

Die Güeti des Bodens aber wird nicht nur mächtig gehoben, sondern der letztere wird vor em verhungere bewahrt durch das mi̦ste. Mi mueß d’Räbe miste. Wer sälber Mist het, mistet all, drụ̈ụ̈ 294 ( drei) Johr, d. h.: so häufig führt er den einen und selben Stöcken Stalldünger zu. Täte er dies häufiger, sogar alljährlich, so schadti’s dem Wohlgeschmack der Traube und des Weins; beide dääti mi̦stele (nach Dünger schmecken und riechen). Auch werden die Trauben zu mastig, so daß sie gäärn fụụle. Die frühere Zeit hielt eine Düngung wenigstens alli sächs Johr für unerläßlich; i der Hööchi jedoch mit der geringern Schicht guter Erde wünschten die alten Berner-Herren eine Zufuhr im vierten Jahr. Sie übernahmen deshalb für Halbreben ( S. 219), die an Vermögenslose verpachtet waren, die Dungkosten sogar ganz. Aus guten Gründen: Der damals einzig in Frage kommende Stalldünger mußte bei der äußersten Zurückdrängung des Futterbaus und der Viehhaltung um schweres Geld aus vielstündiger Entfernung, auch als wältsche Bau (1806) und ï̦ber e See, hergeschafft werden. Noch heute ist dää Mist der best; namentlich wenn er, gelagert, durch die Salpeterbakterien 1 bereits in salpetersaure Salze übergeführt ist und im Spätherbst ausgebracht wird. Da chu̦nnt alli vier Chrütz (in die 4. Kreuzungsstelle der Diagonalen vo vier Stöck) e Halschorb (s. u.) voll, und bei nachheriger Verteilung in es n ieders (Erl.: i jedes) Chrụ̈tz e Gablete. Dann kommen die besten und billigsten aller Knechte: die Regenwürmer ( Wụ̈ụ̈rm) und zerren behaglich die für sie «warme» und weiche Masse in das volle Wurzelbereich hinunter. Auch d’s G’schöör, d’Schorete, der Kumpóst oder der «Gŭ̦́mpí̦sch» (das pêle-mêle), das G’hü̦ü̦der (Ins, Li.), der G’chï̦ï̦der (Tw.) ist sehr brauchbar, obwohl seine ausschließliche Verwendung früher (z. B. 1800) verpönt war. Kunstdünger ( Dünger), speziell Thomas (schlacken) mähl (Schlagge) als phosphorsaures Kali, bringt wohltätige Abwechslung und macht wuehliger; er holzet damit aber auch (fördert die leeren Holztriebe) und trịịbt Gjätt, weil er nit täiff abe dringt.

Die Schweizerische agrikulturchemische Anstalt in Bern 2 hat nun aber eine Düngungsweise vorgeschlagen, wo n ere nụ̈ụ̈t meh wird fü̦ü̦rz’haa sịị: Vier Jahr nach enand (Stall-) Mist, 120 (Kubik-) Schueh u̦f d’s Manne̥rt (Manne̥cht); im 5. bis 8. Jahr nach Anweisung Schlagge, Kalisalz, Kalkstickstoff.

Halskorb (Walter Begre in Klein-Twann)

Ebenfalls bloß erwähnen dürfen wir hier: un͜dere g’hacketi Äsche und guet g’jääsni B’schü̦tti, erstere aufbringbar mittelst 295 des Häärtchorb. Dieses kleine zweihändige Traggerät, das sich an den hornartig hervorstehenden Handheebi anfassen läßt, dient auch, um gelegentlich den Dünger in den Halschorb z’lade. Dieses, dem guggisbergischen Vogel 3 wesentlich gleich gebaute, drum auch panier à l’oiseau (in alt Neuenstadt 4 panié à l’ŏsé̆) geheißene Traggerät ist ein weiteres Merkmal der Gleichgewichtskunst, welche die zum Lasttragen genötigten Besiedler des Wein- und Weideberges nach übereinstimmender Grundidee sich angeeignet haben. Wie relativ bequem tragen in der Tat die Schultern des Winzers an dem kürzern äichige und dem etwas längern wịịdige Stäcke (Ins: Stäck), welche beide vorn zusammenlaufen, an dem buechige Joch das beladene Gerät! Dieses ist, wie der Name besagt, ein Choorbb, oder der Sache nach vielmehr ein unten enger, nach oben weit ausladender Chratte — welches Wort ja ebenfalls (wie lat. crātis) 5 Geflecht bedeutet. In das winzige, aber solide Bretterbodenstück bohren sich z’ringetŭ́m (Erl.: z’ringse̥dŭ̦́m) Rippen aus Esche 296 ( Äsche, s̆s̆, äschigi, s̆s̆, Rü̦ppi), welche mit Schin͜deli umflochten sind. Diese bestehen aus Hasle, wenn nicht aus schlĭ̦mbäimige (schli̦mpạumige) Wi̦i̦de: den Zweigen der Waldrebe: des Schlingbạum oder der Niele. Ein Hööbeli hat sie des Marks ( Maarg, Maargg) entledigt und als zähe und g’schmäidigi Läderbän͜der zum Flechtmaterial geschaffen.

Der Halskorb ist ein altneuenburgisches und von daher auch gut seeländisches Traggerät. Es reicht darum noch ein gutes Stück in die neuenburgischen Seedörfer hinauf und ist am ganzen linken Bielerseestrich heimisch geblieben. Nur schleicht sich hier allmählich eine Pástḁr dform ein, welche das Geflecht durch Laadli aus Pappel- oder anderem leichtem Holz ersetzt. Rechts des Sees aber ist der Halskorb in die Rumpelkammer gewandert und durch den tiefen, schmalen Rückentragkorb ersetzt worden: die S. 264 f. vorgeführte waadtländische Hu̦tte, hotte (crèche, crētsch).

Im Jurasteilgehäng ist dagegen der Halskorb schlechterdings nicht zu entbehren. Schon wegen der Nötigung, i der Stelli z’trage. Was mäint das?

Die obere und untere Grenze eines Weinbergstücks, sowie erst recht dieses Stück und der Düngerablagerungsplatz sind bisweilen so weit voneinander entfernt, dass das ụụflade und das trage von Dünger oder Furchenerde (s. u.) ungleich viel Zeit und Mühe beanspruchen. Da hätte der Ladende, falls er nicht sälber ó darzue chụnnt, z’traage, di halbi Zịt nï̦t z’dị̈e, und der Tragende würde übermüdet und überhastet, wenn seine Arbeit nicht auf zwei, drei, vier Träger verteilt würde. Jeder derselben nimmt seine ihm zugemessene Stellwịti an, der erste z’un͜derist, der letzte z’oberist. Jener vor dem Lader stellt den Halskorb hin, indem er dessen Bäi (d. i. der lenger Stäcke) i’ n Boden ịịsteckt und das Gerät zur Füllung daar het (hält), oder, wie zum Misttraage, es — ähnlich der Hu̦tte — an ein eigenes G’stell (Bock, boc) anlehnt. Jetzt schlị̈ị̈ft (schlüpft) er mit der rächten Achsle un͜der d’s Bäi, nimmt auf die linke den vorn auf das «Bein» sich legende kürzern Stäcke: den Chrumme, i’ n Äcke (Nacken) aber das Joch: das das Korbgeflecht tragende Querholz. So trägt er eine Last von zwei Kubikfuß durch die engen Reihen oder vielleicht auch das Gewirr (s. u.) der Rebstöcke, ohne — beim Misttragen vor em Rïehret im Frühling — die zarten jungen Knospen oder Schosse zu schädigen, zur zweiten Stellwịti. Da gibt er seine Last dem Kumpanen ab, damit der sie dem nächsten er ntggäge trag (Erl.: droog), und nimmt ihm den leeren Halskorb ab zu neuer Füllung. Der oberste Träger aber 298 läärt mit geschicktem Schlu̦ngg (Schwung) die schwere Last über den Kopf hin ụụs: den Dünger schëën mitts i d’s Chrị̈tz (s. o.), die Erde u̦f ihrers Fläckli am obern Weinbergsaum. Seltener kommt es vor, daß zwei sich begegnende Träger von ungleicher Kraft den (kürzern) ganzen Weg vollenden.

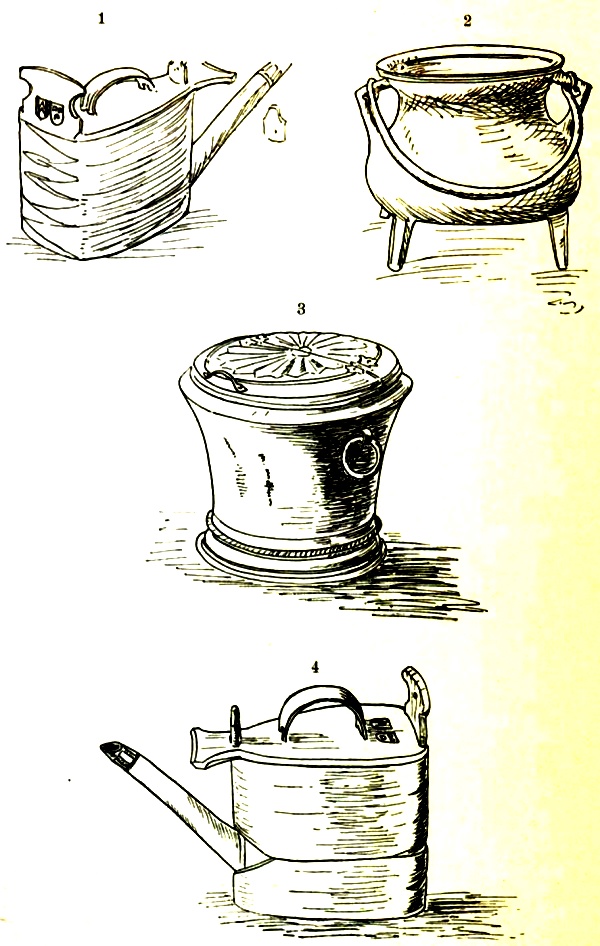

Abb. 2. Bronzener Kochtopf für offenes Herdfeuer, 16. Jahrhundert

Abb. 3. Kupferner Wasserkessel, zirka 1 m hoch, Anfang des 16. Jahrhunderts

Abb. 1 u. 4. Weinkanne aus dem 16. Jahrhundert mit Zinnausgußmundstück

Leicht eingebrannte Wappenstempel auf Deckel und Rückhandgriff

Zueluege gäit ring! Und reizvoll ist die Beobachtung, wie mit Bärgler-Eleganz und ku̦módem G’schi̦i̦r die schwere Last und das steile Gehäng zugleich bezwungen wird. Der Neuling täuscht sich ( trụmpiert si ch) indessen sehr über die Leichtigkeit solcher Arbeit, die in Wahrheit eine rechte Mühsal ist. Er sieht nicht die fụụstgroße herte Chnụppe im Äcke, auch wenn der äxtra brav Träger es verschmäht, sich ein einigermaßen schützendes Äcketuech umzubinden. Es sind riesig vergrößerte Schwielen, erzeugt vom tagelangen Druck des buchstäblich harten und schweren Joch.

Dem Neuling mag solches Lasttragen auch liecht vorchoo, weil er hie und da ein tapferes Wịịbervolch (wie schon 1770 Letscho’s Mäitli) die Arbeit leisten sieht. Heute seltener als zur Zeit, da der junge Winzer erklärte: Mị Frạu mueß un͜der e Halschorb. Aber sie ist auch guet un͜der e Halschorb! Und z’frị̈echere Zịte het sị’s wëlle sịị.

Eine äußerst muntere, chräscheligi Twanner Wirtin mittleren Alters erzählte, wie sie, und ein Halbdutzend Schuelmäitli mit ihr, am Morge vor de si̦i̦bne, der Halschorb häi uf em Schuelwääg mit ’ne g’noo, um nach kurzem Imbiß vo de zää chne bis am zwëlfi und darauf den ganzen schulfreien Nachmittag hälfe Häärt oder Mist z’trage. Und die läbe noo! Joo, was säägen i ch? Eine noch heute kerngesunde Ligerzerin, die als Schülerin zu Neuenstadt gelegentlich mit dem Halskorb das besonders liebe Franzëësisch-Bïechli vertauschen mußte, stellte letzteres an es Mïïrli, um im Abwärtstragen des leeren Geräts hurti e chläi drị z’gu̦gge und unterwegs memorierend die verlorne Stunde sich zu ersetzen.

Dieses Mädchen trug übrigens einen zum fergge leichterer Lasten eigens gebauten Buebehalschorb, an welchem keineswegs das Odium eines Buebeschinter 6 zu haften braucht. Jedenfalls ist das die jugendlichen Kräfte Entfaltende grad auch solcher Tragarbeit dem Zeit vergeudenden Sport — vom Gassebuebelääbe ganz zu schweigen — vorzuziehen. Ist es doch die zweckmäßigste Einführung in den gemessenen Ernst des echten Winzerlebens, das kein guet haa ist, aber äi’m guet tuet. 299 Der sichtbar genug zum Pụggel oder Pu̦ggeli gebogene Äcke oder Rü̦gge führte mit Grund zu den Ausdrücken Mist oder Häärt ụụfebu̦ggle, und pu̦gglige goo: do sị si̦ pu̦gglige (zur Arbeit gebückt oder g’chrü̦mmt). Auch der Ligerzer Pfarrer Dänzer hatte ein Auge für diese scheinbar leichte Beschwer, indem er 7 dichtete:

Wär es Brawurstück will wage,

Soll cho hälfe Halschorb trage.

1

Schmeil, Botanik 409.

2

Vertreten durch den Vorstand Dr. Paul Liechti mit einem Vortrag am 29. Januar 1916 vor der Rebgesellschaft Twann-Ligerz-Tüscherz über Kunstdüngung der Reben als Kommentar zur gedruckten Anleitung. In Lausanne besteht seit 1905 die kommunale, seit 1921 die eidgenössische Weinbauversuchsanstalt der Westschweiz.

3

Gb. 545-7.

4

Nach dem noch so rüstigen und freundlichen Greisen

Eduard Cellier, bei dem die letzten Reste des Neuenstadter Patois zu erfragen waren.

5

Vgl. die Gruppe 2300/04 bei

M-L.;

Walde 191. 199.

6

Lengnau 111.

7

Fiehrer 5.

Wir haben im obigen das Dünger- und Erdetragen miteinander dargestellt und brauchen hier, unter Verweisung auf das aafuhre eines ansteigenden Ackers, 1 bloß anzumerken, daß das Erdetragen ein Befördern der am untern Weinbergsaum ausgehobenen Erdfurche nach dem obern Saum: dem Anthaupt ist. Ohne solche Vorsicht würde ja beim tieff (Li. u. Erl.) oder täïff (Tw.) hacke des stu̦tzige Geländes die ganze Kulturschicht mehr und mehr abeg’haagglet und den obern Stöcken entrissen, wie es beim schlechten hacke ohnedies geschieht.

Das hagge (Tü., alt Tw., alt Li.) lockert, durchlüftet und säubert die von Räge und Bịịse und Menschenfuß immer wieder hert wi Flue oder hert wi n es Tenn werdende Oberschicht während der Vegetationszeit. Und zwar fordert ganz besonders das klebrig mergelige und feuchte Erdreich ein ersts oder täüffs (täiffs, tieffs) hacke ( labourer, fossoyer, wonach z. B. 1703 das Mannwerk auch fossorier hieß) im Frühling, und ein leichteres zwäüts hacke, auch rüehre genannt, im Mai und anfangs Juni. Bei letzterm brụụcht mḁ mit der eigens gebauten, zwei breite Zi̦ngge tragenden Rüehrhạue nu̦mme halb ụụfz’zieh: Gilt es doch hauptsächlich, d’Mutte z’verschloo und z’veräbbne, welche der eigentliche Hacket etwa hinterlassen hat. Der Boden muß glatt (schön eben) werden.

Der im Frühling behackte Weinberg dagegen soll ein zehnfach verstärkter Wärmesammler und eine Sparkasse des Wolkensegens sein. Großi Mu̦tte, großi Beeri. Drum darf er nicht einem frisch bestellten Flachsblätz gleichen, sondern eher der chrụụse Oberfläche des von lebhaftem Wellenspiel bewegten Sees. Der Häcker legt daher ganze Schollen nur halb zerbröckelt um. Für das z’chönne, müssen die sehnigen Männer-, und wo man die meist sehr unwinzerlichen Arbeitskräfte von Sant Jhánns und Eiß zu entbehren im Fall ist, wohl auch Frauenarme mit dem Charst bolzgradụụf zieh. Da fahren 300 sausend wuchtige Schläge in das verkrustete Erdreich. Wohl, daas chu̦ttet! Der erfahrene Zuschauer fühlt im eigenen Arm schon die Kraftprobe als solche mit, besonders aber ein Etwas, das nur der Winzer kennt: die im chrafte liegende Elastizität und seine Berechnetheit des Schlages. Wie bald ist ein Stock am Stämmchen oder Wurzelwerk vertụ̈ụ̈flet! Wie bald bei verspätetem und darum doppelt eiligem Hacken ein eben knospendes Schoß blin͜d g’macht (der Auge beraubt)! Diese Federkraft des Schlages ist obendrein zugleich eine solche Kraftersparnis, daß der gute Häcker ohne Übermüdung von äi’r Taghäiteri zur an͜dere schaffet. Das ist der Voortel bi der Sach!

Und eben diesen erfaßt mit einem Blick der kundige Zuschauer, welcher beifällig nickt: Dää (oder die) het e guete Sträich! Wogegen äine r (oder äini) nu̦mmḁ chrääblet und — wo nicht das bloße dünne Schụ̈ụ̈mmeli Häärt ( S. 284 f.) solch bloßes Aufkratzen erfordert — vom ernsthaften Meister scho am Morge Fụ̈roobe ’berchu̦nnt.

Die wachsende Seltenheit wirklich guter Häcker, die nicht blinzlige drịị chaarste wi i mene Härdöpfelblätzli bi’m umeschla̦a̦, nötigt immer mehr die großen ausländischen Weinbergbesitzer zur französischen Arbeitsart mit dem Räbflueg. Der fährt mit nötigenfalls zwei voreinander gespannten Pferden durch die wenigstens meterbreiten Räume zwischen den Stockreihen. In ebenenem Gelände fahrt er ackermäßig hin wie her, im stotzige so, daß d’s Roß oder d’Rësser den nur bergauf pflügenden Apparat an dem über eine Rolle laufenden Seil sehr ring nidsi ch zieh. Es bleibt dann nur noch die empfindliche nächste Umgebung der Stöcke vo Han͜d zu umgraben.

Das kann, wie das vo Han͜d hacke in kleinen mụụrbe Stü̦ckline, mit der amerikanischen Grabgable geschehen, während für den lättige Bode rechts des Sees die Hạue, Hackhạue mit halbrunder Schneide besser paßt. Der Sträich gäit besser ịịche (Tw. u. Erl.: ịịne). Vorn spitz, dagegen am Ööri hin͜der etwa 25 cm breit und zum Sti̦i̦l senkrecht aag’macht, eignet sich für mergeligen Boden die Platthạue, Blatthạue. (Füeß wi Blatthạue: unförmlich und riesig große.) Das älteste Werkzeug dieser Art ist jedoch die Zwäüspi̦tzhaue ( hoyau, fochau, siarpa, tscherpei), deren in den Boden sich einschlagende Spitzen seitwärts vonenand luege. Da indes die Schneiden dieser Werkzeuge die Wurzeln der Stöcke wí liecht verletzen, verbreiten sich von Ins aus immer weiter die Zwäüzi̦ngg ( crocs), die aus stärkstem Stahl geschmiedet werden. Die Zinken sind bräit und bewältigen so auch die zähe Erde ( der staarch Häärt im Gegensatze zum 301 lockern: zahme). Eine solche Charsthạue, wie sie wohl auch jetzt noch (wie z. B. 1691) heißt, leitet gewissermaßen über zum heute links des Sees gebräuchlichen Dreizinggcharst (Amerikanercharst). Der verschloot aber gärn d’Stöck.

Abraham Tschantre in Tüscherz

Hämmitschang

Das eine wie andere Hackgerät läßt der Berufsmann derart äigets für ihn (sich) fertigen, daß es ihm si ch guet i d’Han͜d schickt. Der buechig oder eschig, öschig (s̆s̆) Hauesti̦i̦l und Charsthalm muß vom Wagner kunstgerecht aus chru̦mm gewachsenem Holz verfertigt werden, und der Schmied muß das Eisen im passenden Winkel aamache: stark spitzwinklig hääg (häägg), so daß es nooch luegt («in die Nähe schaut»). Wenn dagegen das Eisen dem rechten Winkel angenähert: graad ist, so daß es wịt luegt, wịt aag’macht ist, so ist daas nit guet: der Sträich zieht nit.

Der erste und eigentliche Hacket ist eine um so anstrengungsreichere Arbeit, da es bei ihm das warme und trockene Wetter zwischen dem Schnịịdet und dem Sti̦cklet auszukaufen gilt. Nichts ist aber auch verdrießlicher als ein Hu̦del- und Su̦del-Früehlig, bei dessen Voraussicht man schon i der Winterfüechti zu hacken beginnt, um dann durch beständige Unterbrechungen zur Bestätigung des humoristisch orakelnden Winzerspruchs gezwungen zu werden: Wär im Meerze hacket, mueß drei Monạt hacke.

An Steilgehängen, wo n es bloßes dü̦nns Schụ̈ụ̈mmeli Häärt sich über felsigem Untergrunde breitet: e Hu̦u̦rt drüber ist, welche der erste Platzregen abfüehre chönnt, da̦ daarf mḁ bloß e chläi chrääble, um der Rạuft vom Häärt lu̦gg z’mache und das Unkraut zu vertilgen. In der tiefgründigen Niederung dagegen gliedert sich diese Arbeit mit dem ganz leichten Karst ( Chäärstli) oder Rüerhaueli, 302 der Schellhaue, dem Schabhauli, -haueli oder Schaber mit der breiten, geraden, messerscharfen Schneide, und dem «Jätthauli» oder Häckerli zu einer mehrfachen Sommer- und Herbstarbeit. Da muß, außer wo eine starke Hitze Boden und Rebwurzeln ganz ụụströchne wu̦u̦rd, ein zwei- bis dreimaliger Rüehret die Schollen ( S. 299) zerkleinern und den von Regengüssen und Fußtritten z’sämmepätschgete Häärt lockern. Zwischen hinein wird bei ganz trockenem Wetter g’schăbt, um neue Unkrautansätze, die nicht doch wegen ihrer Verunkrautungsgefahr müeße drụs ’trage oder ’träit wärte, an Ort und Stelle der dörrenden Sonne preiszugeben. Wenn so ein Dutzend Frauen- oder Kinderhände in einem schön trochene Weinberg an der Straße zu eintönigem Chor, der nur in Rhythmus und Dynamik wechselt, den Schaber führen, dás isch es loose! bchch, wch, ch, ch! ch ch ch ch, wch, bch! So tönt das und rochchlet das, als ob eine Herde lebenskräftiger kleiner Borsteriche das Feld behauptete un hie ganz alläini z’bifä̆hle hätt.

Solches schabe und putze erspart sich der Winzer am allerwenigsten vor Mitte September, wenn er nicht di halbe un di beste Beeri, die bei leisester Berührung von den Trauben fallen, rettungslos im G’jätt versinken sehen will. Mit pu̦tze benennt man übrigens no äxtra das Entfernen allzu wohl geratener Unkräuter, welche obendrein durch versoomme den eigenen und benachbarte Weinberge vergeste oder verteste. Solche verderbliche G’wü̦ü̦rz (Wurzelwerke) sind: aller Gattig Döörn, Glụụre ( Galeopsis tetrahit), Winde, Nachtschatte, Taubnessel, Schnooggigraas (Quecke, Triticum sempervivum), die Männertreu oder das Tru̦mmelschleegeli (oder der Tụụbechropf) als Blütenstand der Bisamhyazinthe oder des Räbezi̦beli ( Muscari racemosa), Säüdistle (Säïdischle), sowie die von Frühling bis Herbst wuehligi Si̦nse ( Senecio vulgaris: das übrigens als Heilkraut, wie auch als Kaninchenfutter sehr geschätzte gemeine Kreuzkraut) u. a. Die überaus stark wuchernden und weithin ihren Geruch verbreitenden Räbezi̦beli und andere Unkräuter werden ụụse’trage oder ’träit.

Zu einer Zeit aber, da noch keine Bespritzung die Rebenvegetation vergiftig machte, ward ein großer Teil derselben grün als Rindvieh- und namentlich Ziegenfutter verwendet. Vom Regen gesäubertes Unkraut wird nunmehr zum doore an Ort und Stelle an Stickel gehängt oder zum Trocknen grüen mit heim genommen. Es darg’spräitets G’jätt- oder Chrụttüechli, wenn nicht kurzerhand der vom Leib losgebundene Schu̦rz wird mit dem ganze Wü̦ü̦sch so, daß er nid u̦s enand 303 zatteret, beladen und mit den vier Zöpfe über d’Chrụ̈tzig ’bbun͜de. Recht milchigs Fueter dieser Art lieferte vormals einer Taglöhnerfamilie das Grünzeug für ’ne Gäiß, wenn nicht für zwoone. So jene in allnen Egge kriechende und sich verschlingende Win͜de mit ihrem schụụderhafte Gwü̦ü̦rz; der Sänf, Sämf; die Jakobea; das Bü̦schligras (Rispengras); der Stäihirsch (Klebkraut, Galium aparine).

Von ĭhm sälber errü̦nnt und wachset sogar über Winter im Weinberg das zum nü̦ßle einladende Nü̦ßlichrụt ( Valerianella dioica), verwandt dem Feldsalat (Rapünzchen, V. olitoria). Gleich dem Fluesalat ( Lactuca perennis) verkürzt es das Warten auf die ersten Gartenerzeugnisse. Nur veranlasst solches Suchen (wie auch das von Schnägge) wegen Beschädigung von Stöcken und Mauern zeitweilige Ortspolizeiverbote. Si̦ gange richtig glịịch (allerdings gleichwohl)!

Den eigenen Reben aber entnimmt man nicht bloß sälberg’wachsnigs Grünzeug, sondern eigens g’sääiti oder g’setzti Zwischenpflanzen. Die waren, zumal in den Pachtreben, allerdings früher bei Buße verboten. Am allerwenigsten wurden hochstämmige Frụụmme-, Öpfel- und Birebäïm, sowie Wịịdestöck (1787) geduldet, und an überhängenden Bäumen häi di un͜derste Nest fu̦rt müeße. Wenigstens zwei Jahre nach frischer Düngung durften auch Härdöpfel, Chü̦ü̦rbs, Lilien (Ilge, 1784), Wärmuetere (Tw., 1784) gar nicht gepflanzt werden; auch Äärbs nicht, und Bohnen und Böhnli bloß in der 1784 von der bernischen Vennerkammer auf 25 Stụden oder Stöcke im Mannwerk beschränkten Menge. Vielfach galt die Beschränkung auf d’Überreie oder Überfuhre (mit Überspringen je einer Reihe von zweien). Der Übersetzung Schuldige, auch G’richtssäße und 1792 die Ligerzer Pfarrfrau wurden b’büeßt, wenn nicht gar mit Lehensverwirkung bedroht. Heute nun, wo sogar Pfälzer Weinbauern zur Hebung des Notstandes Zwischenpflanzungen außer in den absolut zu schonenden Neuanlagen mit chapons (s. u.) selber vornehmen, gelten wenigstens solche, wo nit täüff wü̦ü̦rze, als durchaus erlaubt. Und wer nicht vollends d’Wịtine, d. i. die durch Absterben und Entfernen von Stöcken leer gewordenen Stellen mit Gemüse bepflanzt, ist ein Platzvergeuder. So kultiviert man in schlechten Jahresreihen etwa im Äänerland — nur ausnahmsweise auch hienooche — Tee- und Würzekräuter ( Aärdrauch, Wärmuete (Li.), Chöörbbelichrut, Chü̦mmi, Pfäfferchrụt, Chölm (Erl.: Bchölm), Meieraan (in Li.: Meieroon, ó), Sellerịị, Zi̦bele (Erl.: Zü̦ü̦bele), Lauch, auch Spi̦nḁt (Tw.: Spĭ̦ne̥lz). Schon eher wagen sich in linksseeische 304 Reben etwa verschiedene Sorten Chrụt, darunter das Gŭ̦́rte̥loochrụt (Ins, aus Cortaillod). Diese Kohlgewächse (Krauskohl als Chöhli und Weißkohl als Chabis) werden im Rebland so chü̦stig, daß Inser Winzer den Satz geprägt haben: Reebechrụt ohni Späck isch besser weder Mooschrụt mit Späck. Dem Moos aber entnahm man mit Vorliebe Mööser (-Kartoffeln) als Soomme (Knollen als Stecklinge) für die Verpflanzung i de Räbe, um diesen alsdann ausgezeichnet mundende früechi Härdöpfel zu entheben. Si̦ sị grad g’sịị wi n en ụụsg’hungerete Schlu̦u̦fi, wo, z’wäägg’fueteret, e feerme Chnächt gi bt. Gleich vorzüglich schmecken, we nn mḁ n si bin͜dt (an Stickeln aufbindet), daß si nid a’ n Bode troole und häärtele (nach Erde schmecken und riechen), die Neben-Erbsen. Eine völlige Lieblingspflanze der Winzer waren aber zu allen Zeiten (s. o.) die Bohne: Söïbohne ( fèves), Grụppli (Buschbohnen), Stangen- oder Stäckebohne und besonders die in Reihen gesteckten Mues- oder Suppeböhnli, die eine hochgeschätzte Böhnelischwäizi geben, und welche als Stäckeböhneli bloß es Räbstickels hööchi Stützen verlangen. Diese letztern wollen aber unbedingt im wachsenden Mond g’setzt sịị, wenn sie anders äi’m i’ n Stock stịịge sollen. Im abnehmenden Mond gepflanzt, wäi si̦ äifach nid d’Stäcken ụụf, doo cha nn mḁ lang! [Nämlich: warten, sich abmühen oder dergleichen.] Hatte man daher die Vorsicht geübt, sie im ụụfgä̆nte statt abgä̆nte Moon z’setze, so ersetzten sie wohl gar einigermaßen den Wein der Fehljahre. Vollends aber waren 1915 und 1917 Bohnejohr erster Güte. Schmunzelnd sah man die zugleich mit Weinertrag Beglückten, wenigstens einigermaßen zufrieden die neuerdings mit leeren Stöcken Geschlagenen ganzi Bu̦u̦rdine vo däm G’hu̦u̦rsch (s̆s̆: Erl.) oder dem Schna̦a̦ggizụ̈ụ̈g häi m fergge, um an langen Vorwinterabenden dä Gu̦mpisch i d’Stube z’näh und gemütlich am Familientisch Bohne z’hü̦ltsche oder ụụsz’mache (Erl.); in Li.: ụụsz’loo: die Samen «aus» den geöffneten Hülsen zu Tausenden in Chöörbbli oder Chachchle fallen zu «lassen». Vormals veranstalteten aber die Hausfrauen im Chehrum eigene Hï̦ltschooben de. Da beschäftigten sich Augen und Hände mit dem erlääse (nach Größe und Intaktheit sortieren) der ihrer Hülsen ( Hï̦ltsche) entledigten Bohnen. Nicht zu kurz aber kam dabei das Mundwerk. Es erwies sein einnehmendes Wesen an Neuem u Nuß winzermäßiger als an Chuechen und Gaffee. Sein Gefühl hinwieder für die Pflicht des billigen Ausgleichs befriedigt sich im dampe. — Die Böhnli aber helfen in bitterböser Zeit no äinisch so guet durch den langen Winter.

305 Zum Berufsstolz des Weinbergbesitzers gehört es freilich, daß er in guten Jahren bloß klaffende Lücken mit Nebenpflanzungen bestellt, sonst aber dem Grundsatze lebt: da̦ han i Räbe, u nụ̈ụ̈t dḁrnäbe! Schwer jedoch wird die Hausfrau sich von den Rebenbohnen trennen; und der aus seiner Ausschließlichkeit Beharrende könnte leicht einen Pyrrhussieg mit einem Festspeisezettel zu feiern bekommen, auf dem zu lesen stünde: Chi̦i̦fel u Stierenạuge.

Jakob Lehmann, Twann

alt Gemeindepräsident

Auf dem Boden nun, welcher mit den bisher beschriebenen Arbeiten allzeitig tiefgründig und durchlässig, mu̦u̦rb und lu̦gg, lucker, flu̦u̦ger, flu̦u̦gerig, fruchtbar und sụ̆fer (sụ̆ber) erhalten wird, pflanzen wir Reben. Diese werden, wenn nụ̈ụ̈t dḁrzwü̦sche chu̦nnt, öppe so lang dụụre wi n e Möntsch. Einzelne schon als Chappe (s. u.) sich als rächt zääch, zääi ausweisende Stöck leben si̦bez’g Ja̦hr u no meh. Ja, die Muschgidä́ller ( S. 285) werden mehr als hundertjährig und föö erst recht in höherm Alter aafoo z’g’rächtem traage. Andere Stöcke erschöpfen sich ziemlich früh und holze de nn ni tmme̥ (Erl.), nü̦mme (nicht mehr). Besonders d’Hansibärger ( S. 286) wollen dann neu ịịg’läit (s. u.) werden.

Wir müssen daher nach einer gewissen Frist den Weinberg teilweise (s. u.) oder sogar ganz neu bepflanzen. Im letztern Falle wird er g’chehrt ( S. 293). Das geschieht im rechtsseeischen Gelände äußerst vorteilhaft mittelst Kulturwechsels: di ụụsg’schlagne (in Ins: ụụsg’hackete) oder (sarkastisch gesprochen: täüff g’hackete) Räbe werden bis auf neue bessere Weinbauzeiten, wenn nicht für gäng, dem Acker- und Wiesenbau eingegliedert. Diesem kommt der unvergleichlich 306 guet Räbhäärt Jahre lang zustatten. Im Steilgelände links des Sees g’seht mḁ daas, trotz langen Studien und vielen Vorschlägen für Zwergobst- und Beeren- und Kunstwiesen-Anlagen, einstweilen bloß noch ausnahmsweise i chlịịne Blätzli z’mache. Da ist darum das chehre ein sofortiges Neubestellen des Bodens mit Weinstöcken.

Wi nähmme me̥r daas fü̦ü̦r? Mier chönne’s (Erl.: chäü’s) mit Sa̦a̦mme n probiere: mit Wịịbeerichäärne, analog wie mit den Samen der Obst und Kartoffelfrüchte. Das ist, nach Vorschlägen aus der Ostschweiz, zu Twann geschehen, doch ohne Erfolg: es het zu nụ̈ụ̈t g’längt. Vierzig Jahre blühten gezogene Sämlinge, ohne jemals z’traage. Man probierte es mit Verpflanzen ( versetze) junger Stöck. Das gelingt höchstens mit Roote, was nid vil säge wott.

Man wird also vorderhand bei der Stecklingspflanzung verbleiben: den Setzräbe. Wie wir die langwierige oder durch Überkultur sogar unmöglich gewordene Sämlingszucht bi de Härdöpfel durch den sogenannten Soomme der Knollen als unterirdischer Stammteile, bei den Zwiebelgewächsen durch ebensolche Zi̦i̦beli ersetzen, bei Granium und andern Zierpflanzen durch abg’hauni oder abg’chlemmti Stengeltriebe: so bei den Weinreben durch Chappe (Tw., Li.) oder chapons, Scháppung (Tü., Vg. usw.).

Wir merken uns zu Anfang der Traubenreife und zäichne vor oder bei der Weinernte insbesondere die guete Chlepferstöck ( S. 287). Um die Zeit des Schnịịdet, jedenfalls gäb (Erl.: gobb) si̦ im Saft sịị, haue me̥r die auserlesenen Ruten auf Ellenlänge und kappen sie: pu̦tze si, um sie als Blindholz, Blindräbe mit no nid ụụstri̦b’nen Auge im Frühling zur Bildung eines neuen, recht kräftigen Gipfeltriebes anzureizen. Die deswegen so geheißenen Chappe stecken wir, in Bündeln zu etwa 50 Stück vereinigt, unter Belassung ihrer Winterknospen an frostsicherer Stelle bis zur Pflanzzeit in einen Züber voll Wasser. Dieses wird öppḁ n all acht Tag g’schangschiert. Weit einfacher und besser ist freilich das ịịlegge in einen Grabe, in welchem das Brunnenabwasser gäng lauft.

Im Mäie tüe mer Chappe setze oder schapponiere mer in dem durch chehre ( S. 293) und miste sorgfältig vorbereiteten Boden.

Mit einer Mäßlatte werden zunächst die erforderlichen Distanzen für die einzelnen Stöcke abg’mässe und durch Stickel marggiert. Dieses Gẹụméter-Werk, abstecke genannt, wird gelegentlich erschwert durch die unten erwähnten Begrenzungsarten, sowie durch erforderliche Anschlüsse an bestehende Rebstücke. Jedenfalls vollzieht sich das Auspflanzen in exakt ausgerichteten Reie (Reihen, rangées, Ins: Rángscheie) 307 nach der Längi und Bräiti derart, daß en iedere Stock Gutedel vom an͜dere 70 cm ewägg chu̦nnt, und daß gäng ihrere vier es Chrụ̈tz mache (mit andern Worten: sich durch die Seiten eines Quadrats verbinden lassen). Sie stehen also nicht im Verband, wie die Bäume eines Obstgartens, was die sonst schon erschwerte freie Bewegung im Weinberg unerträglich hindern würde. ( Mi̦ schu̦ß du̦u̦r ewägg aa.) Nur die Amerikanerräbe, wo so g’waltig Holz mache, erfordern eine Witi von 80 cm; anfangs räumte man ihnen sogar einen Meter ein. Dagegen begnügt sich auf dem tiefgründig san͜dige und grienige Boden zumal um Ins der einheimische Gutedel dank seinem weniger wuchernden Wurzelwerk und damit im Gleichgewichte stehenden Blattwerk mit einem Abstand von 2×2 Schueh (60×60 cm). Der Elsi̦ßer verlangt wieder mehr Distanz ( S. 284). A su̦nnige Raine mit fast oder ganz senkrechter Bestrahlung darf die Entfernung geringer ausfallen als i de Böde. Man pflanzt nun aber auch dort, wi̦l e̥s e̥s luftigers schaffen ist, die Stöcke z’Reie (i d’Reie) und nicht mehr als Zatte- oder G’hü̦ü̦rschräbe (s̆s̆, Ins) in aufgelöster Ordnung. Diese glaubte man früher wegen des verrü̦nne ( S. 290) innehalten zu müssen.

Die Anordnung der Pflänzlinge wird auch bestimmt durch natürliche und sachenrechtliche Grenzen von bisweilen recht unkụmoder Beschaffenheit. Krummlinige Grenzbäche wie der (in Neuenstadt als Stadtbach die Unreinigkeiten in den See schwemmende) ruisseau du Vichon, vom Croise-Vaux und Pont de Vaux überbrückt, sind ebenso starke Reihenstörer wie etwa le rond mur der zwei Wegbiegungen an der alten Straße Neuenstadt-Ligerz, wie die Fääl dwääge zu Alfermé (heute ein Rebstück). Noch störender aber durchschneiden altererbte Fußwegrechte: «Ein-, Auß-, Ab- und Zugänge» (1609, 1728), wenn nicht sogar -fahrten (1752), die (wie schon 1665 zu Twann) auch durch Häuser gehen, für die Planmäßigkeit einer Anlage geeignete Flächen. Am schlimmsten jedoch steht es, wenn die Eifersucht zwei Anstößer veranlaßte, die Grenzreihen so nahe an das schmale, gemeinsame (und darum auch von niemand unterhaltene) Wäägli zu rücken, daß ein überlääse (1797 für Übergriffe im Leset) unvermeidlich wurde. Die alte Berner Regierung befahl in solchen Fällen sofortige bessere Grenzbereinigung.

Wie nun vollzieht sich das Chappe setze?

Nach bewährten Proben neuester Zeit erstaunlich einfach so, daß man die Chappe mit dem Gääbeli, das auch zum Auspflanzen der Veredlungen (s. u.) dient, ergreift und in den tiefgründig weichen Boden steckt. Von Wichtigkeit ist dabei, daß man nicht bi z’trochenem 308 (z’trochnigem) Wätter pflanzet, weil sonst d’Bolle gärn ịịtrochne. Die alte und bis dahin fast einzig geübte Pflanzweise ist ungemein komplizierter und arbeitsreicher. Neben die die Distanzen anzeigenden Stickel werden Löcher g’stoche, öppḁ n anderthalb Schueh tief (Li., Erl.) oder täüff (Tw.).

Hierzu dient der Schappu̦ngpfohl, Chappepfohl. Das ist ein schön gewachsenes Stück Buchenstämmchen von Stickelgröße, auf etwa eines Fußes Länge wie ein Bergstock mit e̥menen ịịsige Spitz b’schlage, oben mit einem Querholz als Handheebi (d’s Hefti) versehen. In jedes Loch bröösmet, ja bröösmelet mḁn es Hämpfeli San͜d und es Hämpfeli schwarze Waldhäärt, der zuvor (durch ein aufgestelltes Drahtsieb) g’woorffe oder g’si̦i̦bet worden ist.

Jetzt wird der Pflänzling eingesenkt, fest aadrückt und durch ịịstampfe von Erde und Sand gegen faltschi Luft abgesperrt. Ein hartes Pflanzholz ist hierzu unentbehrlich, um nachmals an seinen Stickel geheftet zu werden. Die äxbräß e chläi unveräbbnet gelassene Eintiefung gibt einen kleinen Regensammler ab für die Zeiten der Tröchcheni.

D’Chappe g’ra̦a̦te nie alle. Im folgenden Frühjahr werden die fehlenden am besten durch Pụ̆́drette aus der Amerikanerschuel (s. u.) ersetzt: zwei- bis dreijährige Stöckli, welche durch Vortreiben im nassen Sägemehl, früher im nassen Sand oder «Staub» ( poudre) zur Bewurzelung gebracht wurden. Die Auspflanzung solcher poudrettes ist überhaupt erfolgsicherer als die der Chappe, nur werden erstere ehnder (Erl: ennder, altländlich: eejer) alt.

Die Pudretten hießen früher barbus. Ihre im zweiten bis vierten Jahr angesetzten Wü̦ürze gleichen nämlich dem Baart, welchen die Stecklinge infolge Einflusses der Sonne un͜der em Bode dụụr wie einen grauen Vollbart über dem obersten Kreis echter Wurzeln hin aussenden. Solche Schmarótzer müssen durch barte entfernt werden. Sonst verkümmern die tiefern Wurzeln, und der Stock stirbt vorzeitig ab. Diese richtigen Wurzeln sind dagegen sorgfältig zu schonen, indem man z’erst nid z täüff hacket. Einseitiges aawüü̦rze ferner ist zu beheben mittelst ergrabe und ụụfrichte des Stöckli nach dem Abschneiden der unrichtigen Bewurzelung. Schuld an solchem Fehler sind Platzregen und Windstöße, welche zu schreegem ụụfwachse führen.

Hinterlassen auch g’fählti Pụ̆́drette bleibende Lücken: Wịtịne, so sind diese durch gruebe (s. u.) oder Nebenpflanzungen auszufüllen, damit sie doch auf diesem Wege öppis abtrage.

309 Elsi̦ßer, wịßi Burgunder, Augsterli, Mu̦schgidäller und andere Rebsorten gedeihen trefflich am Spalier: «Gehälde», ghäld (1645), Geheld (1824), kält (1790), käl (1692), G’hääl, G’chääl. Solches g’chääle kann in seiner Wirkung noch gesteigert werden durch ịịnezieh guter Rebschosse in ein Gụschefänster (s̆s̆, couche). Sie verschaffen dem Zimmer den Anblick und die Vorteile einer kleinen Reblaube und seinem Eigner den Genuß einiger frühzeitiger Trü̦ü̦bel. Eine rechte Finesse besteht im Stülpen einer grüene Fläsche, für die n es nụ̈ụ̈tt Schaad ist, über einen schönen Traubenansatz. Es gibt übrigens eine technisch ausgebildete Weinpflanzung unter Glas. 1 Diese wird einigermaßen durch solche Freipflanzung ersetzt, in welcher die Südseite einer Weinbergmauer oder gar eine Ladewan͜d als Sonnenfänger die Wärme beträchtlich erhöht. Der beruflich ernste Weinbau des Seelandes ist jedoch der feldmäßige Freibau.

1

Vgl. Baron, Die Weinrebe und ihre Kultur unter Glas. Stuttgart, 1895.

Es gibt Pflanzen, die in einem gewissen Alter den Trieb oder das Vermögen besitzen, durch Ranken, welche vom Stamme aus über e Boden ewägg oder dur e Bode dụụr schna̦a̦gge, neu Wü̦ü̦rze z’fasse, neu z’wü̦ü̦rze, damit sich zu verjüngen und zu neuer Fruchtbarkeit sich aufzuschwingen. Bei gewissen Beerenfrüchten hindern wir diesen Trieb: bei den Nägeli und andern Zierpflanzen fördern wir ihn mittelst Mắrgotte: durch das margottiere ( marcotter), und bei unabträglicher werdenden Weinstöcken, indem man Jungi macht: Proofene n. Man proofenet oder prŏfenet. 1 Daß Stöcke richtigen Alters, nid jungi u nid z’alti, fleißig und richtig «geproffenet» (1743) und ganze neuerungsbedürftige Strecken verprofenet werden (1792), galt als eine Hauptbedingung alter Rebenpacht.

Die neueste Weinbaukunde verurteilt allerdings solche Verjüngungsart als schwächende Inzucht. 2 Diese hat aber die Winzersprache mit interessantem idiomatischem Gut bereichert, das wir nicht umgehen dürfen.

310 Zulässig ist bei erfrornen Stöcken ausnahmsweise das Heranziehen von Ụụsschü̦tz («Chnächte»), 3 die als sogenannte Wurzeltriebe am Stamm un͜der ụụsschlöö. Als richtige Proofene wählt man allerhöchstens drei, in der Regel jedoch bloß zwei der entwickeltsten Schoße eines Stocks: Zwillinge (1789), Zweylinge (1834), Döppel, unter Umständen auch nur ein Schoß. Freilich isch es si ch fast nid der wäärt nu̦mmen äine n (dieser Zweige) z’loche.

Die Ruten werden beim Rebenschneiden (s. u.) sorgsam ausersehen, auf Armslänge oben abg’schnitte und bis zum Profenen stehen gelassen. An den Zäpfe (s. u.), auf denen sie verbleiben, werden nachher d’Augen ụụsbroche. Die übrigen Zäpfe des Stocks schneidet man radikal weg, so daß sie keine Triebe mehr entfalten können. So gestaltet man aus dem Rebstock einen Halbstock.

Zu gelegener Frühlings- und Herbstzeit nun, die ein Heranziehen auserlesenster Weinbergarbeiter gestattet, vollzieht sich das profene oder gruebe (Tw., Ins) an einzelnen Stöcken dri̦nn u̦mme, welche man vergruebet, wenn nicht das ịịlegge (i d’Reie gruebe, auch ịịnedue in Tw., ịịchedue in Ins). Durch das ịịlegge wird ein ganzer zusammenhängender Rebbezirk total erneuert. Die Reihen werden (wie beim Stöcklisetze, S. 308) durch Dachlatte, aus denen d’Määs abzäichnet ist, derart bestimmt, daß die obligate Stockdistanz ( S. 307) gewahrt bleibt. In die 30 bis 35 cm tiefen und breiten Fu̦u̦re werden nun d’Muetere oder d’Mueterstöck samt den Zweigen so sorgfältig, daß sie sich ohne Schädigung löö chrü̦mme, ịịg’läit, und zwar derart, daß die Zweige in entgegengesetzte Richtung zu liegen kommen. Dann werden sie ịịg’häärtet bis auf zwei frei herausragende Winterbolle. Die ịịddeckti Rutenpartie faßt de nn Wü̦ü̦rze und ersetzt damit den Mutterstock, der im Boden allmählich abstirbt — nicht ohne diesen durch Anlockung des Verdeerbber (s. u.) gärn zu verseuchen. Bis zu solchem Ersterben ersụgt aber der Mutterstock den oder die Sụụger: er leitet seinen Saft in die freien Enden der Schosse, die nun rascher als die Stecklinge zu neuen Stöcken erwachsen und bisweilen schon im zweiten Jahr aaföö Trụ̈ụ̈beli traage.

Die sofort beigegebenen Sti̦ckel stellen die Reie n her. Es kommt indessen vor, daß ein recht guter, aber noch zu kurzer Zweig hierzu nid längt. Man schẹtzt ihn aber sehr, weil er schööni Wü̦ü̦rzli z’mache und ein sehr guter Stock zu werden verspricht. In diesem Falle stellt man den seinem freien Ende beigegebenen Stickel derart schreeg, 311 daß er nach der inskünstig ihm definitiv anzuweisenden Stelle afange hi̦i̦ zaalet (zielt). E graade (senkrecht eingerammter) Sti̦ckel zeigt, wo n er de nn hi n söll. Bis der Zweig zu diesem Ende genügend si ch g’streckt het, ist er gleich seiner Stütze e Schreege, es Schreegerli (Ins), der Schreeg, der Schreegstock.

Die d’s Jŏhr drụụf an ihm geschehende Arbeit des wịter zieh geschieht dann wie beim gruebe. Mit dem ziemlich großen und schweren (einhändigen) Gruebpickel wird, während es aus dem Boden dampfet und müechtelet, der vereinzelte Gruebestock umgrabt und samt seinen Ruten i’n Bode g’läit. Zum Graben bediente man sich sonst der zwäizịnggige Gruebhạue, jetzt häufiger des Dreizingg.

Die Arbeit sollte vor em Hacket erledigt sein, wird in dieser Frist auch besser ’zahlt. Erst später vollzogen, stellt sie die Fruchtbarkeit der Gruebstöck um ein Jahr zurück. Das gruebe inmitten saftstrotzender anderer Stöcke setzt zudem diese der Gefahr aus, daß sie blin͜d g’macht, daß wenigstens einzelne Ranken abg’schlage oder abtrappet werden. Die alsdann mit der dịffisịịle, chutzeligen Arbeit Betrauten müeße hin͜der u voor u no i de Fäärsere Auge haa. Sie entledigen sich denn auch sogar des Räbschurz, der durch unbemerktes fiegge Unheil stiften könnte. Das normalzeitige proofene und ịịlegge erfordert gegenteils mehr Sorge um das Gewand. Das vielleicht acht Tag lang chnäüle im nasse Häärt führt dazu, daß mḁ d’Hose verchnäület. Die Hausfrau sorgt daher für eigene Proofenehoose: alti halbliinigi Hose, an deren Kniepartie sie Blätz u̦f Blätz nääit, bis deren oberster es endlich erlebt, daß mḁ fertig worden isch z’proofene. Auch d’ Räbtschööpe werden natürlich stark mitgenommen.

Um dem Verdeerbber zu entgehen, kommt man mehr und mehr dazu, den Gruebstock stehen zu lassen und bloß seine Ruten in ihr Gruebloch zu versenken. Haben die b’höörig Wü̦ü̦rze g’fasset, so trennt ein scharfer Schnitt sie vom Mutterstock, der alsdann ụụsdrääit wird. Zur Erzeugung solcher Sụụger im engern Sinn, Ableger, Sänker eignen sich besonders die in Gable g’schnittne Elsi̦ßer, Hänsibärger und Burgunder.

1

«Für» (

pro) die Erzielung künftiger Rebstöcke muß man Schößlinge in der Erde «feststecken»:

pa-n-gĕre. Ein solcher Schößling ist eine

prōpāgo; Schößlinge sind

prōpāgines (im weitern Sinn auch Kinder). Die

propago ist afrz. le

provain, frz.

le provin, propagines sind seeländisch

Proofene. Aus dem Dingwort erflossen l.

propāgāre iSv. fortpflanzen, ausbreiten. Papst Urban VIII. gründete 1623 die Gesellschaft für die «auszubreitende»:

propaganda katholische Gläubigkeit; daher: für eine Angelegenheit «Propaganda machen»; 2.

propāgināre, südfrz.

probainar, neuenburgisch

provaña, zu Neuenstadt und

Lignières provannie, frz.

provigner, seeländisch

proofene, profene. (

Walde 616;

M-L. 6780;

Gignoux 17 f., Rebmann

Cellier.)

2

OW. 23, 89.

3

Schwz. Id. 3, 722.

Chappe wie Pụ́drette und Proofene wie Sụụger müssen, wenn’s öppis us ’ne soll gää, tüchtig und äußerst kundig i d’Schuel g’noo wärte. I d’s Aapeezee (ABC) g’schnịtte hat man sie allerdings nach falscher Methode. Die heute als richtig erkannte vollzieht 312 sich wie folgt: Im ersten Jahr läßt man die zwei Auge der kleinen Zukunfts-Stöckli, wo über e Bode ụụs g’seh, zu zwei wechselständigen Schößchen sich entwickeln. Diese aber schneidet man im zweiten Jahr ganz nooch am Stamm abb. Aus den derart entstehenden Zäpfli (Zweigstummeln) wachsen zwei kräftigere neue Schosse. Sind diese zur Längi und Dicki einer normalen Säärmele, Schärmele (s. u.) erstarchet und hat man den höher stehenden Schụtz (Zweig) abgegipfelt, um dem un͜dere mehr Saft zuzuleiten, so wird nun dieser letztere zum neuen Kappenstämmchen bestimmt. Unmittelbar über seiner Ansatzstelle wird das ursprüngliche Stämmchen entfernt. In der Höhe desselben wird der neue Stamm gekappt. Im Vorsommer macht mḁ ’nḁ blind: man entfernt die Augen bis an die zwei obersten, die neuerdings Schosse treiben. Wieder kommt nun das obere derselben ganz ewägg, das untere aber bis auf einen Austrieb- Zapfe. Der erzeugt zwei neue Schosse, die im Folgejahr auf zwei Zäpfe geschnitten werden. Ist der Stock starch gnue worte, so lassen sich an ihm ein dritter und, we nn mḁn ihm trauet, ein vierter Zapfen formieren, bei Amerikaner noch mehr. Sogar ihre sächs, wie man früher sie zuließ, gelten als unzulässig. Die drei oder vier Zäpfe sollen so gleichmäßig voneinander abstehen und in gleicher Richtung waagrecht luege. Der nach dem waadtländischen Weinbergschnitt an ihnen vollzogene Zapfen- oder Kronschnitt soll ụụsg’seh wi n e Mälchstuehl, daß mḁ cha drụf hocke, oder: daß mḁ chan n es Täller drụf legge.

Beim alljährlichen Frühlingsschnitt aber, der ein Ggrageel unfruchtbarer, die Kräfte des Weinstocks fü̦r nụ̈ụ̈t auszehrender Ranken verhindern soll, chu̦nnt’s drụf aa, die vorjährigen Schosse zu entfernen bis auf einen Stummel ( Horn) je eines Zapfens. Von den wechselständigen vorjährigen Sproßkeimen ( Auge n) der Ruten, aus denen es Früchte geben kann, beläßt man jedem Horn zwei. G’rächnet wird aber bloß auf das Auge uf der u̦ssere Sịte. Denn u̦sse fü̦ü̦r ụụse gäit der Saft oder doch dessen Hauptstrom. Drum soll mḁ gäng ábeschnịịde u soll nid un͜derschnị́de. Für den Fall jedoch, daß es sött fähle, bleibt auch ein gut entwickeltes inners Auge stehen. (Ein «Blindauge», erinnernd an den eventuell ins Spiel zu nehmenden Blin͜d der Karten.) Nach früherer Vorschrift: z’mitts zwüsche zwäine Gläich (hier: Stengelknoten) wird der Schnitt so geführt, daß kein allfällig austretender Saft die Auge treffen und bei Spätfrost sie zum erfrụ̈ụ̈re bringen kann. Das radikale Wegschneiden aller Ruete bis auf das äußerste jedes Zapfens verschafft den künftigen Blättern und Traubenansätzen Raum, Luft und Sonne.

313 Bei Hansibärger und Rịßlinger wird anstatt des Kron- oder Schänkelschnitt (d’s Baijo̥neet) angewendet, welcher das Stehenlassen von 4 bis 5 Augen zuläßt, und bei Elsi̦ßer der Bogeschnitt, welcher Raum für 16 Augen gestattet. Diesem Bogenschnitt muß währe nt dem drücke das böögle folgen.

Schmied-Fritz, Brüttelen

Ein z’vil lade, ein überlade mit Auge, um nach früherer Methode statt es Dotze Trụ̈ụbel zwei Dutzend an einem Stocke zu erzielen, gestattet man sich höchstens bei altersschwachen Stöcken. Die werden durch sogenanntes u̦f e Tod schnịịde (Ins) no hurti g zum Aufbieten ihrer letzten Kraft angereizt, um sie nachher das Schicksal der Mohren erfahren zu lassen, der seinen Dienst getan. Gnadebrot gi bts do käis. Mi laadet sie chläi, si häi der Zịt, no z’traage. Gesunde Stöcke aber z’hööch z’schnịịde, wohl gar den entstellenden Gabelschnitt zu führen, verboten schon alte Erlasse. Man soll, hieß es schon damals, der Stock i der Ni̦deri haa, damit möglichst viel vom Boden z’ru̦ckg’schlageni Weermi den Trauben, zumal den untersten und besten, zugute komme.

Wie beträchtlich aber diese reflektierte Wärme ist, beweist die Beobachtung, daß sie in der Humusschicht der Felsenheide 1 47° betragen kann, während die Luft 1 m hoch über dem Boden bloß 25° warm ist. Die jährige Stöck sollten demgemäß bloß e̥re Han͜dshööch (heute: di g’stellti Schnịịdschääri hööch u de nn no e̥s Auge hööcher) sich über den Boden erheben und erst allmälig i 314 d’Rụ̈ndi ’zoge wärte, um «eine förmliche Gestalt» (1782, 1789) zu erlangen.

Eine Hauptvorsicht beim Schneiden (welches überhaupt ein gaume der Stöck sein soll), gilt dem erfrụ̈ụ̈re (Tw.: erfrịịre) der Auge und der Zäpfe. Darum die Vorschrift: d’Elsi̦ßer nid vor em Christmonḁt, die andern Sorten, und ganz besonders di Wị̆ße (Gutedel) nid vor Liechtmäß (2. Februar) schnịịde! Der Meerzeschnitt isch der best, aber noch der Abrelleschnitt macht der Trụ̈ụ̈bel dick. Überhaupt zielt der spät Schnitt meh uf en Ertrag, der früech meh uf d’s Holz. Große Rebbergbesitzer müssen aber bei der bekannten Arbeiternot so früh als möglich beginnen und ihren ganzen erstaunlichen Schi̦ck (ihre Geschicklichkeit) ins Feld führen, um ebenso häxemäßig flingg wie exakt die ganze Weinregion des Jurasüdgehänges im Meerze zu bemeistern. Solche ganz arpártigi Schule des Fleißes und der Exaktheit ist darum zugleich eine strengere Schule des Schweigens, als die von männlichen und weiblichen Klatschbasen besorgten andern Arbeiten, während deren auf Grund alberner Fabeleien d’s G’frääs g’füehrt und der Schnabel g’schü̦ttlet wird. Man bedenke, daß bloß i der Tröchcheni geschnitten werden darf, so daß es schön uf e Schnitt trochnet. Und man schneidet zu Ins es Bitzeli schreeg, so daß mḁ von oben abe schön drufg’seht, links des Sees jedoch graad (waagrecht). Alte Winzer und Winzerinnen haben überdies streng uf d’Zäiche g’luegt: Zeichen des Tierkreises nach dem Kaländer (der «Brattig»). Sie schnitten mit Vorliebe im Fisch, im Wassermaa, im Stier (1762, 1811), ja nicht dagegen im Wĭ̦der oder im Scha̦a̦f (Tw.). Solches Schneiden im Wi̦dder (Li.) macht nämlich d’Bletter chrụụs. Auch der Moon het gärn sị Sach dḁrzue g’säit: womöglich im volle Moon soll mḁ schniide, oder ämel im wachse nte Moon, lieber aber nicht im abgänte oder gar im lääre Moon (Neumond), wenn der Moon ganz läär worten isch. Das Ausschlag gebende «Zäiche» ist allerdings: schön Wätter. In der Ebene rechts des Sees schneidet man lieber so spät als möglich — eben noch vor Eintritt des Saftstromes, der ein verlustreiches blüete oder weinen ( pleurer): grịịne, gränne, briegge (Li., Erl.) hervorrufen würde wie bei den so rücksichtslos g’strablizierte Bi̦rche: diesen weitern Zeugen des wunderbaren Wurzeldrucks. 2 Wie übrigens der Saft dieses Baumes edle Heilkräfte besitzt, so ist Räbesaft in dem hieher gehörigen Sinne guet für schwachi Auge und — «gäge Lạubfläcke» (Sommersprossen).

315 Das schnịịde als die wichtigste Kulturarbeit im Weinberg darf nur erfahrenen Fachleuten anvertraut werden. Bei diesen aber wird das Geschäft, bei welchem man g’höörig cha der Bụggel wäärme (Erl.: weerme), so ti̦fig vollzogen, daß man zeitweilig in den Reben das Klixen von Laubfröschen zu vernehmen glaubt.

Zu solchem Schneiden dient nämlich die Räbschääri oder Schnịịdschääri. Insbesondere schätzt man die si̦befränkigi Rịịserschääri aus Corcelles, deren Versteller sich aus den Randzähnen der Strụụbe heben läßt, um diese mit dem stets bereit gehaltenen Strụụbeziejerli lu̦gger oder fester aaz’zieh.

Die Täsche im Räbschurz birgt auch immer ein Schlịịfstäinli (Wetzsteinchen), welches sehr scharf aazieht (wetzt). Das läßt sich übrigens mit unübertrefflicher Einfachheit ersetzen durch einen — aag’fụlete Sti̦ckelspitz. Die in ihn ịịgwachsnige Kieselkörnchen wirken wie Schmirgel.

Früher aber diente zum Schneiden auch der Rebschosse die Hippe: das Winzer- oder Räbmässer, das darum auch das Twanner Wappen schmückt und nicht weniger berufsstolz die einstige größeri Glogge der Ligerzer Kirche zieren half. Jetzt dient dieser im Mu̦tzsack un͜der em rächte Hosesack verwahrte Mu̦tz, Räbmu̦tz, das Mu̦tzli, Rä bmu̦tzli öppḁ no für Stickel z’schabe. Der alte Winzer aber trug es Tag um Tag bịị n ĭhm entweder als Bestandteil des vollwichtigen Sackmässer, oder aber im eigenen Mu̦tzsack, Rä bmutzsack, un͜der em rächte Hosesack, um damit auch Stöckli z’barte ( S. 308), Mụ̈ụ̈rli z’butze ( S. 291), Wäärchzüüg z’butze, hauptsächlich aber z’schnịịde. Sein Vorteil vor der Scheeri bestand darin, daß mḁ wịt dḁrmit het chönne recke und in jeder möglichen Handlage hạue. Do het es sich frịịli nid g’fählt, daß man sich tüchtig die Hand verletzte.

Die Alten häi richtig das nụ̈ụ̈t g’achtet; si häi nụmme g’lachet: Es gi bt äis käi Räbmḁ, wo si ch nid äinisch brav 3 d’Fingere verheglet u verhaut. Das geschah mäṇgisch gnue mit dem Zeige- oder Schläckfinger und den andern Fingern der lingge Han͜d, zu deren verbin͜de man allzeit d’s Schịleetäschli voll Lü̦mpli, wenn nicht einfach e Bịtz Naselumpe ganz nach den «neuesten Forschungen» aseptischer Chirurgie bereit hielt. Zu solchen Verletzungen führte die Gebrauchsart: das abwechselnde stoße u zieh der halbmondförmigen Klinge dieses Sichelmessers.

316 Diese Gestalt führte übrigens dazu, daß man Hippenfunde auf dem entsumpften Moos wohl als Sicheln deutete. Beide sind ja chrumm. 4

Eine abgeschnittene Räbruete heißt bis heute rechts des Sees und hieß vormals auch zu Twann der Säärmel; in Twann, wie überall links des Sees, hieß sie nachmals der Schäärmel. Es ging jedoch mit dieser Einzahl ähnlich, wie z. B. bei den Namen der Früchte, die man fast ausschließlich in der Mehrzahl zu sehen bekommt. 5 Der vereinzelte Säärmel, Schäärmel verschwindet im Bündel: im Säärmelebü̦scheli (s̆s̆: Erl.) oder in der Weedele (dem fa got-d e-serma) welche man bin͜dt mittelst Wi̦i̦de, die man durch das wi̦i̦de im Gesträuch gewinnt. Für solche Wellen wird Schoß um Schoß aufgelesen und herangetragen: mi säärmelet oder schäärmelet. So kommt es. daß «die Säärmele und Schäärmele» als Mehrzahl verblaßte und am Platze «des» Säärmele und Schäärmele in die Einzahl vorrückte.

So ausschließlich bedeutet die Säärmele oder Schäärmele das abgeschnittene dürre Rebschoß, daß das grüne am Stocke ganz anders heißt: das (ältere) Schoß und das (neu austreibende, ausschießende) Schößli oder die Ruete. Die Gesamtheit der Ruten heißt d’s Holz oder, wenn es unter den großen Blättern der lạubige n Stockspindel verschwindet: d’s Lạub, d’s Räblạub.

317 Die heutigen Holzpreise bringen die abgeschnittenen Schosse zu alten Ehren wenigstens als Heizmaterial; um so mehr, da bloß mit solchem ein größerer Rebbesitzer seinen gesamten Heizbedarf deckt.

Die Äsche wird heute mit aller andern Asche vermengt. Früher wurde auch diese z’Ehre ’zooge. Als man die Wäsche noch bäuchte ( wo mḁ d’Wesch no b’bụụchet het), bediente man sich mit Vorliebe dieser prächtig weißen, saubern Schäärmelenäsche. E Hampfele (eine «Hand volle») oder auch nur es Hämpfeli solcher, mit einem Spru̦tz Milch aag’füechtet, heilte gleicherweise (als Gurgelmittel verdünnt) leichtere Kehlkopfleiden, wie sie die offeni Bäi alter Leute und die vom Viertel entzündeten Di̦lle (Zitzen) am Ụtter (Euter) kranker Kühe zum bessere brachte. Die Asche lieferte ferner Fueßbeder bei Rụ̈mátis (aa: Rheumatismen), und sie desinfizierte Wunden aller Art.

1

Baumberger 24.

2

Schmeil 478.

3

Diese Anwendung illustriert die Herkunft von «brav» aus frz.

brave, it.

bravo, l.

barbarus: wild, dann tapfer, tüchtig. (

M-L. 945.)

4

Curvae (vgl. die Kurve), frz.

courbes, woher die in und um Neuenstadt gebrauchte Bezeichnung

le corbé (wie

corbei, corbi bei

Gign. 19) für das Rebmesser. Die nämliche Bedeutung «krumm» liegt in der Wurzel

sar, welche erweitert wurde zu l.

sar-c-ulum (

Jätthaue und

Häckerli, vgl.

sarcler

jätte), und 2.

sar-p, ser-p (vgl.

serpens, serpent, die eine «Schlinge» bildende Schlange und die Serpentine).

La sarpe (afrz.) =

la serpe (frz.) ist das Reb-, Garten-, Faschinenmesser und der

Geertel,

la serpette: der

Rä

bmutz. (Vgl.

Walde 679.) Gemäß bekannter Sprachökonomie bezeichnet aber

sarp auch eine Art des Schneidens: es ist nächstverwandt mit

schaarpf = schaarff, mit

schü̦ü̦rpfe und vielleicht mit

schräpfe (schröpfen:

Walde 679;

Kluge 390. 414. 416). Ebenso ist

sarp- ein Ergebnis des Schneidens: das abgeschnittene Rebschoß, bezeichnet als: 1. sardisch

sarpa (

M-L. 7612); 2. l.

sar

p-mentum und

ser

pmentum, woher frz.

sarment, am Genfersee

sarmé und

sermé, am Neuenburgersee

le serrmä und

le sermü, zu Landeron und Neuenstadt als

l’esermä aufgefaßt, im Wallis

s̆armé und

s̆ermé (

s̆ = sch.

Gign. 17;

Cellier.) Auf 3. l.

sar

p-men, ser

p-men gehen die deutschen Formen zurück. Nur wird «das»

sarmen, sermen vermännlicht (vgl. z. B.

der Exame) und den so häufigen männlichen Dingwörtern auf -el beigesellt. Der Anlaut aber erfuhr eine Scheidung in das rechtsseeische S- und das linksseeische Sch-: eine Doppelheit, die sich auch in ahd. mhd.

sarf und

sarpf neben

scarf und

scarpf = scharf und scharpf zeigt. Vielleicht aus den zu schr-, schl-, schm-, schn- erleichterten alten

sr-, sl-, sm-, sn- her zu deuten, vgl.

Kluge 390; man denke aber auch an den inserischen

Sallestäi = Schalenstein,

Ins 52.) So gab es aus dem

sarmen die

Säärmele und

Schäärmele.

5

«Der Öpfel» aus Äpfel: «das Chürschi,

Chriesi» statt die Kirsche, die Chriesa usw. Man denke auch an die äußerst häufige Singularisierung der Mehrzahl weiblicher Dingwörter.

E früsch g’schnittnige Stock i der halbtootnige Zịt: ein sonderbar anmutender Anblick! Nụ̈ụ̈t als dieser fußhohe Stumpen, der in den grauschwarzen, rissigen und schlissigen Rindenmantel gehüllt, aus handflächenartigem Oberende wie knotige Fingerstummel drei oder vier Hörner und Zäpfe greedi ụụse streckt. Doch das geübte Auge erblickt in diesem ungestalten Leib des schlafenden Zwerges bereits die Vorzeichen erwachenden Lebens. Neben den Schla̦a̦fạuge (Blindaugen, S. 312), u̦f die der Winzer nụ̈ụ̈t gi bt, erfreuen ihn die lebhaft violetten Punkte, die als gueti Auge oder Bolle ( bolons): als triebkräftige Fruchtknospen sich sicher öffnen werden — wi speeter’s i besser 1 ( S. 274)! Und wirklich: d’Räbe drückt oder (Tsch.) stooßt ( pousse), drịbbt (Erl.). Äis Schoß no’m an͜dere wachset, mi g’sịe̥chs (Erl.) oder g’su̦chtis 2 fast wachse, wenn d’Sunne gäng schụ̆n. 3 Einzelne Schösser gedeihen vor dem Blüeijet bis zur Armslänge. Auch einzelne der Blindaugen senden nun doch Triebe aus und gestalten den anfangs so kahlen Stock zum Boden eines winzigen Urwaldes voller Stämmchen und Blätter. Die würden ein Geschlinge bilden, welches die Traubenansätze rettungslos ersteckti. Der Stock wu̦u̦rd wild. De nn chönnt mḁ de n Drụ̈ụ̈bel noocheluege! Als einziger Profit 318 könnte bei heutiger Bapịịrtụ̈ụ̈ri der Absatz der Schosse i der Bapịịrmü̦hli herausschauen.

Geübte und berufene Hände müssen also gewisse Schosse ausbrechen oder, um uns an der alttechnischen Sprache des Winzers zu beteiligen: erbrä́chche. 4 Und das zwar vor em Blüeijet, damit das zarte Gebilde der Bluest unberührt sich frei entfalten könne. Auch sind alsdann die vollsaftigen Schosse noch so völlig unverholzt, daß fast ein bloßes aarüehre, ja ein Windstoß, sie sauber und glatt vom Zapfen trennt. Darum ist auch ein Ausbrechen, wenn die Schosse no z’blööd (Erl.: z’gleesig) sịị, zu vermeiden. Desto Söörgger haa mueß mḁ dee nn zu den Schossen, welche stehen bleiben sollen. Wi vĭ̦li und weel chi?

Ämmel gäng zwäi Schösser a mene Zapfe müeße sịị, selbst wenn sie nụ̈ụ̈t häi, damit bei allfälligem abmache (abschloo) eines Auge doch äis blịịb. Zwei aber dienen beim nächsten Schnịịdet besser zur Forterhaltung der Krone. U̦f jéde Fall muß d’s u̦ssere Schoß (auf der Außenseite des Zapfe) blịịbe, während unter Umständen das innere durch ein dem alte Holz der Krone entsprungenes ersetzt wird. Sonst sind — außer denen, welche wider Erwarten trage — alle nicht an einem Zapfen wachsenden Schosse als wildi zu entfernen. Am fertig erbrochne Stock sollen die bleibenden Schosse möglichst ụụsg’glịịchlet ụụsg’seh, so daß der Stock schön g’föörmt wirt.

Damit ist der Erbrä̆chchet am alten Stock für n es Johr fertig — als das einzige Hauptwäärch, für das man keines Werkzeugs benötigt. Hat darum jemand für irgend eine Arbeit u̦s Vergäßligi oder su̦st kein Handgeräte mit ĭhm g’noo, so wird er zum G’spaß gefragt: Wost de̥ (willst du) oder wäit er (wollt Ihr) go erbräche? (im Emmental: go Wäärch zieh?).

Hefte u biischößle. Mädchen Andrey in Ligerz ( S. 325)

Nicht ist dagegen der eigentliche Schoßausbruch un͜der äinisch fertig an den Schappung und Gruebstöck ( S. 309 f.). Hier sind — 319 um schriftdeutsch zu sprechen — die Lotten mehrmals zu geizen. Auch die Achseltriebe oder Bịịschöß (Bịịschoos), Bịịschösser sind hier als Räuber fleißig zu entfernen. Bei den alten Stöcken vollzieht sich solches bịịschö̆ßle (in Twann auch bịịschöößele) hauptsächlich während des hefte (s. u.). Gleichzeitig werden di große Chrääile ( S. 271) ó g’noo, für daß es e chläi schöner (Erl.: schönner) macht. Auch di un͜deren Auge müeße fu̦rt, für der Saft i d’Trụ̈ụ̈bel z’jage u der Stock mastig z’mache. Doch läßt ein bloßes Einkürzen, der Geizen auf 1 bis 2 Blätter das Holz besser reifen und im Folgejahr tragbarer werden. Darum sagte man vormals: Mi soll nid so sụ̆ber bịịschößle!

Unter mehreren Wiederholungen ( Stööre), allerwenigstens zwoone, sind die den Stickel (s. u.) überwachsenden Gipfeltriebe abz’bräche und zwar dem Stickel äbe. Hauptsächlich hat das zu geschehen, wenn 320 infolge ihrer Schwere die Trauben si ch chehre ( S. 277), damit der Schụtz nid ụfegang bis zu jenen Gipfeltrieben, sondern den Früchten zugute komme. Dem nämlichen Zwecke gilt das letzte Auslichten der Seitentriebe: das verzwi̦cke (Ins), abzwicke, abbräche, abputze (bei den Amerikaner all acht Tag).

Ein anderer Zweck des wiederholten Entgipfelns ist aber die Fernhaltung des faltsche Määltau (s. u.), welcher mit Vorliebe die hier immer neu gebildeten, also zarten jungen Blätter befällt. Es ist überhaupt ein Jammer, daß wäge däm wüeste Gast die Blätter als Kohlensäurefänger und Zuckerbildner (s. u.) so auf ihr Mindestmaß reduziert werden müssen.

Außer bei solcher Arbeit, welche dem pängßiere ( pincer) der Kernobstbäume entspricht, dürfen darum zumal dem Gutedel des Seelandes keine Bletter entzogen werden. Denn diese edle und zarte Pflanze het gäng ehnder z’weeni Bletter und z’weeni Wü̦ü̦rze. Im Gegensatz also zur Ostschweiz, die das «läuble» als eigene Weinbergsarbeit übt, und zur welschen Schweiz, welcher épamprer und effeuiller (durch die effeuilleuse) Synonyme sind, sowie zum alten Seeland, welches (z. B. 1691 und 1791) eigene Lạubmässer brauchte, beschränkten schon altstädtische Erlasse das Entlauben der Weinstöcke. Sie verordneten bloß das abbräche der zwei un͜deriste Bletter eines stehen gelassenen Schosses und verboten streng, Fürtüecher mit Räblaub für das Vieh zu füllen.

Die ganz jungen Rebschosse sind nämlich, wie eine heimlich gesuchte Näscherei für Kinder, so auch ein Labsal des Stallviehs und ganz besonders der Geißen. Ihnen verfütterte man daher, gob mḁ het g’spritzt (s. u.), ebenso die erbrochenen Schosse wie das noch grüne Unkraut ( S. 302). Das gab den Tieren allerdings läng Zän͜d (reduzierte das Zahnfleisch) und machte sie wählerisch gegen alles andere Futter: schläärmig und schnäderfrääsig, schnööilig, schnëëilig, schläckig.

1

Vgl. «je länger, je lieber» > «i lengers (Adverb), i lieber» gekreuzt mit «

wi̦

e lengers.

wi̦

e lieber.» Das je > ie (

eo) > ĭ̦:

schwz. Id. 1, 20 f. Im Emmental wi > bị: Bi längersch i besser.

2

Umsprung aus dem Typus «geben» in den Typus «nehmen» mit Verstärkung durch die -i-Form; angelehnt an neubielerisches

i nu̦hmti, dir

nu̦hmtit (ich nähme, ihr nähmet,

je prendrais).

3

Umsprung aus dem Typus «reiten» in den Typus «nehmen» (vgl. emmentalisches weben, g’wobe). So auch zürcherisch.

4

Dieses

er-, altdeutsch

er-, ir-, ar-, ur-, ist die vor dem Tätigkeitswort tonlos gewordene Vorsilbe, welche vor Ding- und Eigenschaftswörtern den Ton behalten hat. (Das Ur-teil,

Urteil ist das er-teilte Recht, ur-alt ist die Ur-ahne, welche er-altet ist.) Ur-sprünglich aber ist ur ein selbständiges Vorwort (man hob z. B. ein Kind

ur deru touffi). Es ist geschwächtes us = aus (mit weichem s, wie z. B. in was = war: So dir geschenkt ein Knösplein was, so tu es in ein Wasserglas: vgl. «wăs» in

Gb.) So stellt sich alles

erbrä́chche neben

ụ̆́sbrächche und

Uusbruchch: áusbrechen und Ausbruch. — Die Rebarbeiterin kennt allerdings das gewöhnliche

erbrächche als

vomir ebenfalls; muß sie doch, an schwülen Tagen in unangenehm ununterbrochen gebückter Stellung ausharrend, die Verwandtschaft beider Ausdrücke an sich selbst erfahren.

Der von unserm Klima geforderte Zwergschnitt schwächt des Weinstocks Schlingnatur so sehr, daß er höchstens in hohen sonnigen Lagen der Stütze entbehrt oder entbehrte. So um Savièse im Mittelwallis; 1 so überhaupt da, wo die «gold’ne Flut der Bergessonne» 2 die Rebe den Naturbedingungen ihres Ursprungslandes ( S. 270) stark annähert und obendrein bewirkt, daß der Wein der Höhenlage mit den Jahren an Güte gewinnt. Wo nicht solche Ausnahmen eine Regel werden dürfen, 321 muß der Weinstock an eine ihm künstlich geschaffene Stütze geheftet werden. Diese Stütze besteht in dem vorschriftsgemäß 1,5 m (1784: 5 Fuß) langen, etwa 3 cm breiten und dicken Sti̦ckel, alt: Sti̦ggel. Räbstäcke säit mḁn anderwärts, z. B. im Bürenamt gegen Lengnau hin. Aber auch die alten Erlacher nannten wenigstens familienweise 3 die Stockstützen so. Ein solch kleines Stück «Sprachinsel» inmitten der «Stịggeler» des sonstigen Erlach- und des obern Nidauamts reizte die erlustigten Umwohner an, sämtliche städtischen Erlacher als Stägge-, wie bis zur Stunde als Stäckespi̦tzer zu betiteln, was diese natürlich mit Humor auch gegen sich selber wiederholen.

Reben wurden (z. B. 1705) und werden verkauft mit Grund und Boden, Stöck u Stickel, Steg und Weg, In-, Auß- und Zugang. In Frankreich und im Elsaß aus Akazienholz, in der Schweiz aus schön g’wachsnigem Weißtannenholz ụụsg’spalte oder nun auch uf der Sa̦a̦gi (Sägemühle) ụụsg’săgt, hält ein Stickel öppe zääche Ja̦hr. Ụụsg’sagti schi̦i̦fere aber gern ab oder werden i de Nest g’sprängt. Doppelt so lang dụụret er, wenn er b’bäizt, d. h. imprägniert wird. Das geschieht bei allen trockenen Sti̦ckle mittelst Karbolineum ( Karból), bei frischen durch vịdrióle: sie werden i d’s Vịde̥riól too, d. h. in eine 4% starke Kupfervitriollösung. 4 Oder sie werden ’theeret (Ins), in Tw. und Li.: g’gaaset (gleich wie die untern Außenflächen der Kähne): in den von der Bieler Gasfabrik bezogenen Teer ’tu̦nkt (Erl.: ’dü̦nkt).

Dies bringt indessen zwei Übelstände. Einmal fụụlet der obere Teil, der zwecks sụ̈̆fererer Handhabung nicht imprägniert wird, unversehens oben abb. Sodann werden über dem offenen Feuer, welches den Teer erhitzt — und wi lịịcht drị fahrt! — die Kleider unheilbar verdräcket.

Man erspart sich darum die Neuanschaffung der immer teurer werdenden Rebstützen damit, daß man die alten, auch wenn sie bedenklich g’chu̦u̦rzet häi, immer noch z’Ehre zieht. Man macht z. B. oben am Stickel no n es Ban͜d.

322 Die Erneuerung läßt sich indes kein Jahr umgehen. Es werden von den ungefähr zwölfhundert Stickeln eines Mannwerks alljährlich gegen hundert abgehende zu ersetzen sein. Die geben, regellos unter die alten graaue gemischt, mit ihrer Wị̆ßi dem Weinberg das Aussehen eines grau und weiß gesprenkelten ( g’spräägelete) Haarschopfes. Das veranlaßte einen Inser, seinen seit langem erstmals wiedergesehenen und nun leise angegrauten Freund mit dem Witze zu begrüßen: Du hesch schịịnts früsch g’sti̦ckelet uf em Grin͜d oobe!

Über Winter hat und nimmt der Rebmann Zeit, seinen Stickelbedarf sich selber zu beschaffen. Denn auch den ausgesägten Rebpfählen muß er doch die Kanten: d’Egge näh, damit ihm keine Schüpfe oder Sprịịße i d’Han͜d fahri. Die ausgespaltenen Pfähle aber nimmt er uf e Zü̦gstuehl und zü̦ü̦get sie mit dem Zü̦ü̦gmässer. Mit dem Mässer oder Rä bmu̦tz macht er ’ne der Spitz, glettet er sie alsdann und nimmt er ’ne d’Egge.

Die Stickel werden zu je 50 Stück als ein Bü̦rdeli zusammengebunden. Zwei Bü̦rdeli geben eine Bu̦rdi. Nach solchen Bu̦rdi wird gehandelt: 1920 kostete eine 16 Franken.

Als Achsellasten werden die Bürden in den Rebberg verbracht, wo zwischen Hacket und Rüehret der Sticklet fällig wird. Solches sti̦ckele (alt: sti̦ggele, S. 116) ist allerdings nicht für den Rebarbeiter, welchem trotz den als Händsche übergelegten alte Fürfüeß d’Hän͜d usööd wehtüe, und der am Abend toodmüed fast wie no’m hacke die Ruhe sucht, wohl aber — für den Vorbeiwandernden ein Konzert wi käis an͜ders. Wenigstens un͜der am Wald links des Sees. Denn da brïelet der Gu̦gger. Sein weiches, durch die Ferne gedämpftes hwl hwl! hwl hwl! mischt sich eigenartig anmutend in das chläffele und chlingele, das als hundertstimmiger Chorus häll in die reine Luft hinaus erschallt.

Bloß i der Tröcheni nämlich darf das stickele vor sich gehen. Und eben vor Tröcheni chläffele oder tööne müssen die vollkommen rööst (dürr) erhaltenen Pfähle. Der naß Stickel zieht ni̦i̦d. weil der zu seinem ordentlich tiefen ịịschloo gebrauchte einhändige (leichtere) Pi̦ckel (1791: das Stickelbiel) ab der Sti̦rne abschlüpft ( abschlïïft, abschlụ̈ụ̈ft, in Erl.: abgli̦tscht). Der Stickel het de nn nit Z̦u̦ug; mi het e käis rächts Trääf, käi rächte Sträich.

Lieber auf einen Regen aber wartet man nach dem Läset, um auf dem mü̦ü̦rber gewordenen Boden im Nootfall e chläi d’Sti̦ckel z’waggele und damit den Stickelzieijet sich in etwas z’erliechtere. Denn dieses Werk verhindert das fụụle im Boden auf viele Jahre. 323 Z’äi’r Han͜d ergreift der kräftige Rebmann, z’bäidne Hän͜d die zum weniger gewohnten Werk vielleicht mit Händsche̥ ch bewaffnete Frau einen Stickel um den andern, zieht ihn schön senkrecht ụụs und vereinigt ihn mit etwa zwei Dotze anderer zu ’mene Hụ̈ffli, svw. einem Aarvel. «Einen Arm voll» erhält man durch das zieh gäng fụ̈ụ̈f Reien abḁ u fụ̈ụ̈fe ü̦berḁ. Solch ein Hụ̈ffli bleibt links des Sees bis zum nächsten Stickelet auf nicht zu steilem Gelände liegen, durch einen am untern Ende zwärisch g’läite Stickel einigermaßen vom Boden abgehoben. Besser dient, wie rechts des Sees und früher auch zu Twann, statt dieser Unterlage ein aus zwei sich kreuzenden Pfählen errichtetes Böckli, Stickelböckli; und die größte Sorgfalt übt, wer die Bündel über Winter an eine Weinbergmauer aastellt.