|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Robinson hatte genügend Zeit, sich für den Winter einzurichten. Erst Juni, Juli, August umspannen die Periode der Dauerregen und der Stürme. Schnee und Eis kennt die glückliche Insel nicht, aber es gießt alsdann wie aus Wollen geschüttet – wenn auch hauptsächlich nur nachts über – und die Winde brausen und rasen wie Orkane. Die Tage verkürzen sich um etliche Stunden. Ein Feuer war unerläßlich gegen die naßkalte, alles durchfeuchtende Luft, und es spendete dem grüblerischen Einsiedler zugleich Licht, um in der Bibel zu lesen. Den stark verkürzten Tag füllten Meditationen religiös-philosophischer Art einfältiger Natur, wie sie das Hirn eines einfachen Menschen braut, dessen eigentlicher Bildungsschatz sich mit der Zeitigen Geschichte erschöpft.

Robinson hatte genügend Zeit, sich für den Winter einzurichten. Erst Juni, Juli, August umspannen die Periode der Dauerregen und der Stürme. Schnee und Eis kennt die glückliche Insel nicht, aber es gießt alsdann wie aus Wollen geschüttet – wenn auch hauptsächlich nur nachts über – und die Winde brausen und rasen wie Orkane. Die Tage verkürzen sich um etliche Stunden. Ein Feuer war unerläßlich gegen die naßkalte, alles durchfeuchtende Luft, und es spendete dem grüblerischen Einsiedler zugleich Licht, um in der Bibel zu lesen. Den stark verkürzten Tag füllten Meditationen religiös-philosophischer Art einfältiger Natur, wie sie das Hirn eines einfachen Menschen braut, dessen eigentlicher Bildungsschatz sich mit der Zeitigen Geschichte erschöpft.

Der Flug der Tage und Monate entging unserem Einsiedler nicht. Er vermerkte sie mit der Axt in die Rinde der Bäume und schuf sich so jenen berühmten » Kalender«, der keine Fabel ist.

Sein Leben gestaltete sich weniger abenteuerlich, als es Daniel Defoe ausmalte, aber es blieb nicht ohne aufregende Ereignisse.

Er fühlte eines Tages den Boden unter sich wanken, er hörte, wie die Bäume rauschten, obwohl kein Lüftchen ging und sah den Horizont entflammt von gelbem Leuchten; das Meer wälzte sich der Insel entgegen, als wenn es zum Ansturm ausholte und füllte die Pforten der Täler und zerstob in haushoher Brandung an den Steilküsten, die Tausende von aufgescheuchten Fardelas in gellenden Angstschreien umflatterten: es war ein Erdbeben, das Robinson erlebt hatte.

Mehr als einmal unterschied er von seiner Warte aus spanische Schiffe, die sich seiner Insel näherten. Dann lief er hinab, um das Feuer zu löschen, damit der Rauch nicht sein Verräter würde und verbarg sich im undurchdringlichsten Dickicht. Aber es ereignete sich, daß die Spanier seine Spur mit Hunden verfolgten und er nur mit knapper Not ihrer Jagd entging, indem er in die Krone eines hohen Naranjillo hinaufkletterte.

Kämpfe mit Indianern dagegen hatte er nicht zu bestehen. Sie haben sich weder im Guten noch im Bösen je jener Insel genähert. Somit müssen wir schweren Herzens auch den getreuen und gelehrigen Freitag von der historischen Gestalt Robinsons ablösen, denn unser Eremit blieb allein. Indessen ist die Persönlichkeit Freitags keine freie Erfindung Daniel Defoes, sondern der Dichter hat zwei Menschen miteinander als Freunde verbunden, die beide Einsiedler auf Juan Fernandez, aber zu verschiedenen Zeiten, gewesen sind.

Wie erinnerlich, begab sich der berüchtigte Seeräuber Bartholomäus Sharp, nachdem er mit 40 Genossen die blühende Stadt La Serena vom Grund aus zerstört hatte, nach Juan Fernandez und wurde hier durch eine spanische Strafexpedition beinahe überrumpelt, Hals über Kopf stürzten die Piraten auf ihr Schiff, um zu fliehen. In der Eile hatten sie einen Mann vergessen, einen Indianermischling aus Mittelamerika, welcher Wilhelm gerufen wurde und den Ruhm eines echten Vorläufers Robinsons beanspruchen darf. Dieser zivilisierte Wilde verbrachte über drei Jahre ebenfalls in völliger Verlassenheit. Er befand sich gerade auf der Ziegenjagd, als die Korsaren flüchteten, so daß er wenigstens mit einem Gewehr, Pulver und etlicher Munition zurückblieb, was freilich außer einem Taschenmesser und dem, was er anhatte, sein ganzes Rüstzeug für den Kampf mit der Natur war. Aber auch er wußte sich zu helfen. Als Pulver und Blei verschossen, arbeitete er sein Messer in eine Säge um, und meißelte damit Plättchen vom Flintenlauf, aus denen er Angelhaken zurechtformte. Er scheint sich hauptsächlich von Fischen genährt zu haben. Wilhelm hauste in einer Hütte aus Seehundsfellen und schlief auf Ziegenhäuten, die er fußhoch über dem Erdboden zwischen Stäben ausgespannt hatte; ein Lager, das nicht der Elastizität entbehrte, und das des Transieders noch heute dort bildet. Ich selbst habe seine Eigenart ein paar Monate lang ausgekostet. Die Beschaulichkeit seines Daseins wurde, wie bei Robinson, nur hin und wieder durch die Spanier gestört, welche von seiner Existenz wußten und eifrigst Jagd auf ihn machten. Schließlich erlösten den Sohn der heißen Antillen seine eigenen Kameraden, zünftige Seeräuber, deren einer uns seine Schicksale erhalten hat. Er berichtete auch von der sonderbaren Art, mit welcher Wilhelm einen Landsmann an Bord des schwarzen Schiffes begrüßte. Beide warfen sich abwechselnd zu Boden, um wieder durch denjenigen erhoben zu werden, der gerade stand. – Wer erkennt nicht in dieser in Ehrfurcht ersterbenden Begrüßung die demütige Art, in welcher Freitag sich Robinson näherte? –

Wie viele Male mag Robinson vergeblich seinen Lugaus bestiegen haben? Oder wie manches Mal war das schimmernde Segel, welches sein geschärftes Auge am fernsten Horizonte erkannte, der Vorbote von Angst und Schrecken! Vielleicht war seine Hoffnung auf Erlösung geschwunden, und er stieg zum Portezuelo nur hinauf aus Gewohnheit, und um sich zu sichern. Ja, es steht sogar ziemlich fest, er hatte sein Leben so lieb gewonnen, daß er ernstlich kaum eine Änderung erwünschte, daß ihm die Kunststückchen seiner zahmen Ziegen unterhaltender dünkten als Menschenwitz, und die Treue seiner Hunde beständiger als die seiner früheren Kameraden. Aber das Herz des Menschen ist selten so gefestigt und eins mit einer Lebenslage, um die Sehnsucht nicht wie kleine Flämmchen aufflackern zu lassen, selbst aus einem Paradiese hinaus in das rauhe Leben.

Und dieser Zwiespalt ergriff Robinson am letzten Januartage 1709. Vom Süden näherten sich dem Eilande befreundete Segel. O, er erkannte sie bald als solche! Zwei englische Schmugglerschiffe, mit Waren beladen, der »Herzog« und die »Herzogin«, glitten heran. Mit Einbruch der Nacht landeten sie, und ihre Besatzung war nicht wenig überrascht, ein Feuer aus dem Walde zu Füßen des Punque leuchten zu sehen, und vollends erstaunt, als am folgenden Tage ein Mann zu ihnen herabstieg, von einer Ziegenschar umgeben und von wilderem Aussehen als seine struppigen Begleiter.

Robinsons Freude, die heimatlichen Laute wieder zu hören, wich tiefer Bestürzung, als er unter denen, welche ihm die Hände entgegenstreckten, auch Dampier erblickte, denselben Dampier, um deswillen er einst in die freiwillige Verbannung gegangen war. So wies er denn anfangs alle Versuche und Versprechungen, die ihn zum Verlassen der Insel bewegen sollten, energisch zurück, und erst ganz allmählich gewöhnte er sich an den Gedanken, sein geliebtes Eiland aufzugeben. Entscheidend war die Tatsache, daß Dampier, sein einstiger Kapitän, nunmehr als einfacher Steuermann fuhr, und man ihm nicht nur die Stellung eines Kontermeisters zusicherte, sondern überdies fest versprach, ihn wieder nach Juan Fernandez bringen zu wollen, wenn er es verlangte.

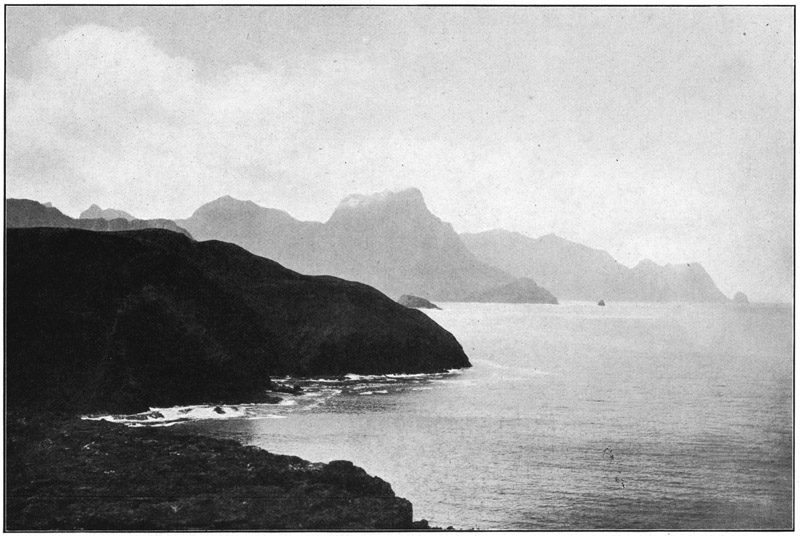

Die Robinsoninsel.

Panorama der Südküste mit dem zum Meere abfallenden Yunque.

Hans Scheid phot.

Die englischen Schiffer verweilten vierzehn Tage in der Cumberlandbai, und Robinson lud sie ein, seine Wohnstätte zu besuchen. Indes nur ein Offizier unternahm es, dem Einsiedler auf den schmalen Pfaden zu seinem Versteck zu folgen. Seine Berichte bildeten die Grundlage zu Defoes Robinson Crusoe. Vor der Abreise packte Robinson, der sich nunmehr wieder in den Seemann Alexander Selkirk verwandelte, die selbstverfertigten Geräte ein, die man noch heute im Museum zu Edinburg sehen kann. –

Die Fahrt der Kaper ging zuerst nach den Küsten von Peru und Mittelamerika, wo sie mit gutem Glück auf spanische Kauffahrteifahrer fahndeten und reiche Beute an Seidenstoffen machten. Einmal freilich sahen sie sich bitter enttäuscht. Als sie nach hartnäckiger Gegenwehr eine spanische Galeone genommen und ihren Rumpf nach kostbaren Schätzen durchforschten, fanden sie ihn voll von päpstlichen Bullen, Rosenkränzen und Heiligenknochen. Auf 600 Zentner wurden die Reliquien dieser einzigen Ladung geschätzt!

Erst drei Jahre nach seiner Robinsonade und nach einer Abwesenheit von über acht betrat unser Held vaterländischen Boden. Ungesäumt machte er sich nach seinem Heimatsorte auf, den er reich gekleidet, mit gut gespicktem Beutel, und mithin hoch bewillkommnet, betrat. Er verheiratete sich alsbald mit einem jungen, hübschen Mädchen, einer Sofia Bruce, die aber, wie die Geschichte meldet, schon nach wenigen Jahren verblich. Bereits nach kurzer Frist ging er eine zweite Ehe ein, diesmal mit einer Witwe. Inzwischen war er in die Königlich Britannische Marine als Offizier ausgenommen worden, und sein Leben hatte ganz die Wege eines normalen Staatsbürgers eingeschlagen. Trotzdem muß es für Alexander Selkirk nicht das dienliche gewesen sein, denn er starb im besten Mannesalter, mit 47 Jahren, an Bord des Kriegsschiffes »Weymouth«.

Die Sehnsucht nach Juan Fernandez zog sich wie ein roter Faden durch sein Leben und machte sich oftmals Luft in dem Seufzer:

O, mein geliebtes Eiland, was gäbe ich, wenn ich dich niemals verlassen hätte!«