|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Andere Schiffe erschienen. Wiederum Hauptsächlich Engländer, seltener Franzosen, reich mit Waren befrachtet, mit Seide, Tuch und Linnen, Messern und Werkzeugen, Glas und Porzellan, Papier und hundert Utensilien. Das alles barg der Rumpf der geräumigen Master, aber mit dem Deck waren Kanonen verkettet, deren Schlünde nach allen Richtungen starrten. Der junge Bursch, welcher hoch im Korbe Ausguck hielt, spähte indessen nicht nach Korsaren, sondern spanischen Kriegsgaleeren, welche den Konterbandisten – denn das waren die fremden Kapitäne – auflauerten.

Andere Schiffe erschienen. Wiederum Hauptsächlich Engländer, seltener Franzosen, reich mit Waren befrachtet, mit Seide, Tuch und Linnen, Messern und Werkzeugen, Glas und Porzellan, Papier und hundert Utensilien. Das alles barg der Rumpf der geräumigen Master, aber mit dem Deck waren Kanonen verkettet, deren Schlünde nach allen Richtungen starrten. Der junge Bursch, welcher hoch im Korbe Ausguck hielt, spähte indessen nicht nach Korsaren, sondern spanischen Kriegsgaleeren, welche den Konterbandisten – denn das waren die fremden Kapitäne – auflauerten.

Spanien hat seine reichen Kolonien mit dem krassesten Eigennutz beherrscht. Was sie an Gold und Silber bargen, mußte Spanien überliefert werden; was man ihren Wäldern, Feldern und Fruchthainen an Produkten abringen konnte, nur an Spanien durfte es verkauft werden; was sie benötigten, sei es Kleidung, Hausgerät, Genußmittel, Schmuck, für alles behielt sich Spanien das Lieferungsmonopol vor, und suchte es mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten. Mit der Todesstrafe bedrohte der König jeden Peruaner oder Chilenen, welcher Waren von einem Engländer oder sonstigen Ausländer kaufte! Dabei war Spanien, in fortgesetzte europäische Kriege verwickelt und durch einen despotischen, rückschrittlichen Klerus beherrscht, gar nicht in der Lage, den vielseitigen Ansprüchen genügen zu können und noch weniger freilich imstande, eine ernstliche Kontrolle der ungeheuren Küsten und Meere der Neuen Welt durchzuführen, so daß der Schleichhandel aufblühen mußte. Er war denn auch in der Tat der wesentlichste Handelsfaktor der amerikanischen Kolonien während des ganzen 18. Jahrhunderts.

Die ersten dieser Schmugglerschiffe, von unternehmenden Handelsfirmen Englands ausgerüstet, wurden sogar zum Teil von ergrauten Seeräubern befehligt. Man sieht, wie vorurteilsfrei unsere Vettern jenseits des Kanals zu alten Zeiten gewesen sind, wenn es im Geschäftsinteresse lag. Den Piratenhäuptling Dampier treffen wir als Kommandanten einer solchen Bark, die es vorzog, keine Flagge zu führen. Wie als Freibeuter blieb er auch in seinem neuen Amte der Robinsoninsel getreu.

Der alte, erfahrene Seemann führte den »Heiliger Georg«, dessen kostbare Eingeweide 26 Kanonen beschützten, und der mit einem kleineren Genossen segelte, welcher sich »Fünf Hafen« nannte und sich durch 16 Kanonen verteidigen konnte. Der Zahl der Geschütze entsprechend war auch die Bemannung zahlreich. Die »Fünf Hafen« hatte 65 Mann an Bord. Ein Kapitän Pickering befehligte sie. Als erster Steuermann fuhr ein gewisser Stradling und als dritter ein junger Mensch von 27 Jahren, der sich eigentlich Alexander Selcraig nannte, später aber in Selkirk veränderte. Da der Kapitän bald starb, trat der erste Steuermann an seine Stelle, ein herrischer, aufbrausender Charakter, mit dem sich namentlich Selkirk gar nicht stellen konnte. Auch mochte es letzterem nicht gefallen, daß Dampier in seine alte Leidenschaft, die Seeräuberei, zurückfiel und – freilich vergeblich – Jagd auf eine Galeone machte, welche drei Millionen Pesetas an Bord haben sollte. Als es überdies bei der Robinsoninsel zum förmlichen Kampfe zwischen den Schleichhändlern kam, an dem auch noch ein französisches Konterbandistenschiff teilnahm, war ihm sein Los so zuwider, daß er sich, koste, was es wolle, frei zu machen trachtete. Er zog die Misere einer freiwilligen Verbannung auf der kleinen, landentlegenen Insel dem wüsten Leben mit seinen zänkischen Kameraden vor und entzog sich ihnen in die Dickichte des Eilandes. Die Gelegenheit dazu bot sich ihm im Oktober 1704, als der Kapitän Stradling mit der »Fünf Hafen« nach Juan Fernandez zurückkehrte, um Leute abzuholen, welche bei seiner ersten Landung dortgeblieben waren.

Man darf indes nicht glauben, daß Alexander Selkirk, ein Schotte aus der Grafschaft Fife, ein weichmütiger Duckmäuser gewesen sei. Im Gegenteil. Als jüngster von sieben Brüdern wohl etwas verzogen und aufgewachsen im Blütezeitalter des Piratenwesens, zeigte er von jung auf einen ungestümen Sinn und viel Lust an abenteuerlichen Unternehmungen. Hellen Geistes, lernte er gut, aber nichts besser, als alles, was mit der See zusammenhing. Seine Eltern waren arme, strenggläubige Protestanten, und wenn es ihnen auch nicht gelang, die Begierden ihres Jüngsten zu zügeln, die Gottesfurcht hatten sie ihm vererbt.

Mönchs- und Abenteurergelüste waren wundersam gepaart in der Seele des Alexander Selkirk, und beide leiteten ihn, als er ausgerüstet mit Bibel und Flinte nebst Pulver und Blei, seinem Zeugkoffer und etlichen nützlichen Kleinigkeiten die Kanonenbark »Fünf Hafen« heimlich verließ, um sein seltsames Eremitenleben auf Masatierra zu beginnen. Absonderlich und merkwürdig genug, um einem Novellisten zum Vorwurf zu dienen. Denn Alexander Selkirk ist der Robinson Crusoe aus der Feder von Daniel Defoe, das Entzücken der europäischen Jugend seit bald 200 Jahren. Freilich hat der Dichter Selkirks Erlebnisse etwas ausgeschmückt, aber auch ohne Zutaten – das gute Recht des Poeten – sind sie seltsam und unterhaltend,

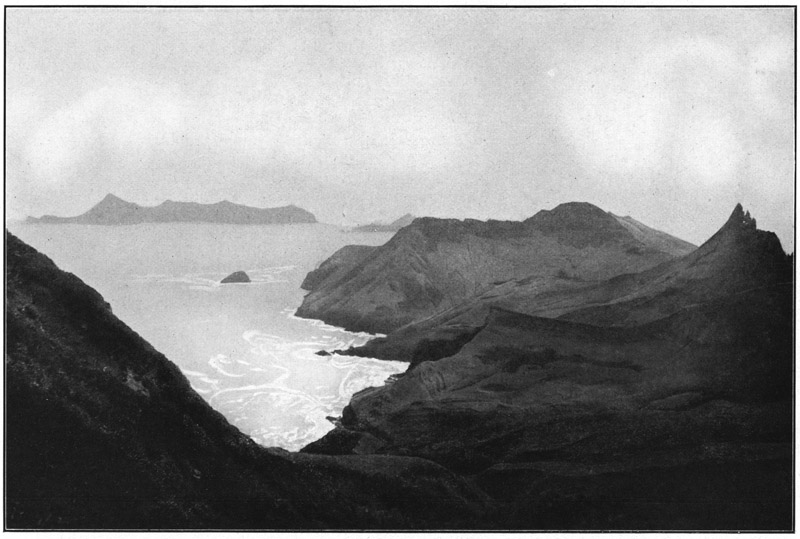

Blick von Robinsons Lugaus nach Südwesten in die Bucht von Villagra.

Im Hintergrunde Santa Clara.