|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein Material von 170 Bildwerken Geisteskranker liegt vor uns ausgebreitet, das nach verschiedenen Richtungen analysiert und psychologisch auf Impulse eines Gestaltungsdranges zurückgeführt wurde. Bei flüchtigem Überblick drängt sich ein gemeinsamer Grundcharakter dieser höchst mannigfaltigen Bilder auf, der jedoch schwer aus der Sphäre des gefühlsmäßigen Eindrucks in begriffliche Formulierung überzuführen ist. Man trifft die Eigenart dieses Gefühlseindrucks etwa, wenn man die faszinierende Fremdartigkeit – das wäre der allgemeinste Ausdruck – in dieser Richtung sucht: diese Bildwerke treten sozusagen mit dem Anspruch auf, als selbständige Schöpfungen mit Eigengesetzlichkeit zu gelten. Darin hegt eine Willkürkomponente, die wir sonst nicht kennen – eine Beziehung auf Erlebnissphären, die uns unheimlich bleiben, auch wenn wir mit der Unheimlichkeitssphäre künstlerischer Phantastik vertraut sind. – Wir verzichten darauf, von diesem Gesamteindruck aus die Einzelheiten zu entwickeln, und ziehen wiederum den vorsichtigen Weg vor, von dem Material langsam zu Allgemeinbegriffen aufzusteigen.

Von größter Wichtigkeit wäre es, wenn wir bereits an den einfachsten Kritzeleien Merkmale beschreiben könnten, die uns aus dem Umkreis des Normalen sicher hinauswiesen. Wir müssen gestehen, daß wir trotz wiederholter Bemühung zu stichhaltigen Ergebnissen nicht gelangt sind. Das liegt, wie schon im theoretischen Teil erwähnt, einmal daran, daß wenig brauchbare Vorstudien über diese Niederschläge primitivster Ausdrucksbewegungen gemacht worden sind, und ferner daran, daß Vergleichsmaterial von gesunden Erwachsenen völlig fehlt. Auch unter den bearbeiteten Kinderzeichnungen gibt es nur wenig Material, das dieser Stufe entspricht. Man muß schon auf das Alter von 2 bis 4 Jahren zurückgehen, um entsprechende Kritzeleien zu finden. Meist unterscheiden sich diese von unserem Material dadurch, daß Linienzüge zögernd und unsicher ausfahrend quer über das ganze Papier geführt sind, oder daß verwickelte Liniengewirre wie Knäuel gebildet werden. Die kleinen zerfetzten Formelemente treten zurück – das würde wohl so zu deuten sein, daß diese mindestens im Bewegungstypus von Buchstaben und Ziffern abgeleitet und daher dem Kinde fremd sind. Ansätze zum Abbilden werden dem Kinde sicher erst von den Erwachsenen nahegebracht. Das Kritzeln ist ihm ein Bewegungsspiel; daß man überhaupt etwas abbilden kann, liegt ihm völlig fern. Dagegen zeigt sich spontan die beginnende Ordnungstendenz, indem etwa alle Linien einer Hauptrichtung folgen oder ein Schnörkel mehrfach wiederholt wird.

Die Unbestimmtheit, Unbeholfenheit, Zuchtlosigkeit der Strichführung bei unseren Kritzeleien erlaubt keinesfalls einen Schluß auf pathologische Zustände des Urhebers. Vielmehr kennzeichnen diese Merkmale einfach die ungeübte Hand, den Mangel an elementarer Formabsicht, wie er in der Handschrift schreibungewohnter Personen ganz entsprechend zum Ausdruck kommt. Klarheit über den Ausdrucksgehalt solcher Merkmale kann nur an einer größeren Menge von Kritzeleien gesunder Erwachsener geschaffen werden. Theoretisch ließe sich erwarten, daß bedeutende Unterschiede zu finden wären und daß hochgradige Ermüdungszustände diese Unterschiede wieder verwischen würden, wie sie ja auch die Handschrift stark verändern, und zwar abschleifen. Auch die Leerheit der Kritzeleien, die man stets betonen wird, ist nach diesen Gesichtspunkten zu beurteilen. Den Ansporn zu genauerer Untersuchung dieser Nichtigkeiten sollte immerhin der Umstand geben, daß man noch aus solchen Kritzeleien bekannte Persönlichkeiten wohl stets erkennt und unbekannte zu unterscheiden vermag. Demnach muß es möglich sein, aufzuzeigen, worin dieser persönliche Linienrhythmus besteht.

Auf festerem Boden stehen wir, sobald Hauptgestaltungstendenzen wirksam sind. An sich kann es gewiß keine einzige Ordnung von Formelementen geben, die nicht völlig ernst zu nehmen und – abgesehen von allem künstlerischen Werturteil – als normale Ausdrucksform anzuerkennen wäre. Dennoch befremden einige Züge an unserem Material dadurch, daß sie rein quantitativ alles Gewohnte überbieten. Eine einfache Reihung etwa wird mit schrankenloser Pedanterie durchgeführt, ein Motiv wird sozusagen zu Tode gehetzt, ohne daß es einer höheren formalen Absicht unterstellt würde. Es herrscht eine starre Konsequenz, die nicht durch andere Impulse reguliert und zur Zeit abgebremst wird und die deshalb jeder sinnvollen Pointe entbehrt. Zu jeder Formgesetzmäßigkeit gehört irgendeine überzeugende Einheit, der sich die Elemente unbeschadet aller Eigenheit unterordnen. Schroffe Diskrepanz zwischen diesen beiden Faktoren ist bei unserem Material häufig. Einerseits wird eine Regel bis zu pedantischer Leerheit übertrieben, andererseits tritt an den Elementen oder an ihrer einfachsten Bindung eine befremdende Willkürkomponente auf, die sich nun nicht der Gesamtform fügt, sondern wiederum mit nüchterner Konsequenz durch das ganze System geführt wird.

Bei den reichhaltigeren ornamentalen Blättern ist die Neigung zu wuchernder Üppigkeit häufig. Was solchen Zeichnungen ihren unbestreitbaren Reiz verleiht, ist nichts anderes als der einheitliche Rhythmus der Strichführung, der nicht durch rationale Zwecke gebunden ist, sondern sich freispielend über das Blatt hin entfaltet. Darin hegt jene echte Lebendigkeit, die von Konvention und Schulung so leicht erstickt wird, weil sie eben nur bei völliger Unbefangenheit gedeiht. Solche Blätter fallen daher mit Recht als Träger von echten Gestaltungswerten auf. Ihnen eignet, was landläufiger schematisierter Gestaltung am meisten fehlt, und was wir in vielen Bildwerken Ungeübter, seien es Kinder oder Primitive, bewundern: jene einheitliche Lebendigkeit des Rhythmus, die als Ausdrucksform triebhaften, noch nicht reflektiv gebrochenen Handelns gelten muß.

In anderer Richtung liegen die charakteristischen Merkmale im Bereiche der Abbildetendenz. Da fällt vor allem die größte Sorglosigkeit in der Wahl der Motive auf. Kein anschaulicher Zusammenhang wird angestrebt, sondern was in freisteigender Assoziation in den Blickpunkt des Bewußtseins rückt, wird unbekümmert festgehalten. Dabei wirkt die naturgegebene Zuordnung der Formteile nicht im geringsten verpflichtend, vielmehr werden gerade Bruchstücke bevorzugt, die draußen in der Umwelt durchaus nicht isoliert vorzukommen pflegen (einzelne Körperteile u. dgl.). Gerade hierin scheint eher ein brauchbares Merkmal gegeben zu sein. Denn in der Kinderzeichnung und in der Kritzelei des gesunden Erwachsenen überwiegen – wenn schon reale Motive dargestellt werden – die naturgegebenen Zusammenhänge mindestens bis zur Einheit des Organismus. Dagegen findet man in Verbrecherzeichnungen an Gefängniswänden und auf Tatuierungen häufig solche Formteile. Dabei handelt es sich eben psychologisch nicht um Abbildung, sondern um eine symbolische Bilderschrift, die noch eng verwandt ist mit den Bilderschriften der frühen Kulturvölker und der Primitiven. Hierauf ist noch zurückzukommen.

Hüten muß man sich auch, bei abbildenden Zeichnungen Ungeschick im Strich, kindliche Züge in der Auffassung u. dgl. schon pathognomisch zu verwerten. Zwei Serien von Zeichnungen, die in verschiedenen Gefängnissen angefertigt wurden Prof. Többen-Münster hatte die Freundlichkeit, eine ganze Serie anfertigen zu lassen, eine andere vermittelte Herr Pfarrer Bertsch-Ludwigsburg., beweisen schlagend, daß auch der nicht geisteskranke ungeübte Erwachsene durchaus »kindlich« zeichnet. Und noch schlagender beweist das eine große Serie von Zeichnungen ungarischer Analphabeten Diese verdanken wir Herrn Prof. Nagy-Budapest, während uns die Sammlungen Levensteins nicht zugänglich waren, da es erst nach Abschluß des Buches gelang, seinen Wohnsitz ausfindig zu machen., die während ihrer Militärzeit, also im Alter von 20-30 Jahren, angefertigt wurden. Es handelt sich, um nur an die Hauptmerkmale des kindlichen Zeichnens zu erinnern, um die Mischung von Vorder- und Seitenansicht bei der Darstellung von Personen, das »Durchsichtigmachen« sich überschneidender Formen und ähnliches. Alle diese Ausdrücke sind, von dem seelischen Vorgang im Kinde aus gesehen, völlig irreführend; sie treffen nicht den Vorgang im Kinde, sondern »erklären« die Abweichungen von dem konventionellen Anschauungsbild des Erwachsenen. Ferner gehört hierher das Fehlen perspektivischer Bemühungen, der Mangel eines einheitlichen Größenmaßstabes und einer Anschauungseinheit im Sinne eines »Blickpunktes« usw.

Eher verwertbar ist eine andere Eigenschaft, die wir bei zahlreichen Kritzeleien und einfachen Zeichnungen feststellen: die Neigung, jede Fläche vollständig auszufüllen, so daß keine freie Stelle übrigbleibt. Bei leeren Kritzeleien und ornamentalen Mustern mag das im Sinne der Gestaltungstendenzen liegen, dagegen widerspricht es durchaus dem Wesen der Abbildung, die doch auf Individualisieren oder zum mindesten auf klares Hervorheben des Gemeinten ausgeht. Diese natürliche Tendenz wird durchkreuzt von der anderen, das Blatt nach Art eines Teppichs von einem Rande bis zum anderen mit Motiven zu bedecken, wuchernden Reichtum zu geben statt überschaubarer Einfachheit. Wieweit dabei der horror vacui wörtlich zu nehmen ist als Angsterlebnis an leeren Stellen, oder wieweit wir von einem hemmungslosen Drang sprechen müssen, Spuren des eigenen Erlebens spielerisch auszuschütten – das läßt sich empirisch noch nicht klären. Vielleicht stößt man doch einmal auf Selbstzeugnisse zu diesem Problem. Jedenfalls muß man auch in diesem Zusammenhang wieder an den Bilderschriftcharakter sehr vieler derartiger Zeichnungen denken. Darin hegt, daß es dem Zeichner eben doch nicht eigentlich so sehr auf Abbildung der dargestellten Gegenstände ankommt, sondern daß er sie um der besonderen Bedeutung willen, die sie für ihn besitzen, sich anschaulich vergegenwärtigt. Die Einstellung des Zeichners wäre dann weit entfernt von der eines Naturalisten, in dem der reiche äußere Schein der Welt draußen das Verlangen weckt, sich in diese Pracht zu versenken und nachbildend davon einzufangen, was er vermag. Viel näher stände unser Zeichner dem Schriftsteller, der sich in Selbstbetrachtungen ergeht und lässig seine Einfälle schildert. Würde der etwa sagen: »Wenn ich mir vergegenwärtige, wie der Nachbar Schmidt mit der Pfeife im Mund am Amboß stand und seine Hufeisen hämmerte« – so wird statt dessen (Abb. 37) ein Amboß hingezeichnet, eine Pfeife, ein Hufeisen, eine Zange, Nägel usw., alles was nun in freier Assoziation aufsteigt. Den verbindenden Sinn, die Bedeutung, behält der Zeichner für sich, seine Bilderschrift gibt nur die Hauptwörter. Und damit ist Verwandtschaft und Unterschied solcher Bilderschrift von den sonst bekannten geklärt: jene, mögen sie nun von alten Ägyptern, von Indianern oder modernen Verbrechern (Gaunerzinken) stammen, stützen sich stets auf eine Konvention. Sie sind auf festen Begriffen aufgebaut und jedes Zeichen hat seine bestimmte Bedeutungsbreite, die dem Kenner eben vertraut ist. Was unser Zeichner sich schafft, ist eine autistische Bilderschrift, zu der nur er selbst den Schlüssel besitzt. Es ist, um ein klinisches Symptom heranzuziehen, ein Verbigerieren in Bildzeichen.

Ordnen wir diese an den einfachsten Zeichnungen gefundenen Merkmale nach ihrer pathognomischen Verwertbarkeit, so kommen dafür nicht in Frage: einmal die Merkmale des ungeübten Zeichners, Unbeholfenheit, Unbestimmtheit, Zuchtlosigkeit des Striches, kindliche Darstellungsweise realer Objekte, ferner die positiven Gestaltungsqualitäten, die vorwiegend in der einheitlichen lebendigen Rhythmik mancher ornamentaler Zeichnungen zutage treten. Dagegen dürfen wir mit einiger kritischen Vorsicht als verdächtig für einen pathologischen Zustand ansehen: die krause Mischung von Linien, Buchstaben, Ziffern, Abbildfragmenten (Parallelen sind allerdings auf Telephonblocks nicht selten!), die pointelose, keiner Gesamtheit untergeordnete Konsequenz, mit der ein Motiv, sei es Formenelement oder Ordnungsregel, durchgeführt wird, die Häufung von Formfragmenten zumal bei gleichzeitiger pedantischer Anordnung zu lückenloser Flächenfüllung, der Charakter einer geheimen Bilderschrift. Nicht nachdrücklich genug kann betont werden, daß natürlich jedes dieser Merkmale unendlich oft im Bereiche der Kunst aufweisbar ist. Niemals also kann man hier von Merkmalen im Sinne eines körperlichen Symptoms reden, etwa eines Reflexausfalles. Jede nur denkbare Absurdität sogar kann in der Gesamtrechnung eines gestalteten Werkes restlos aufgehen, und nur darauf kommt es an. Wichtiger als die Anerkennung verdächtiger Merkmale ist uns daher der Nachweis der keineswegs pathognomisch deutbaren und derer, die Träger positiver Gestaltungswerte sind.

Obwohl wir uns nunmehr auf die Gesamtheit der uns bekannten Bildwerke beziehen, nicht einmal nur auf die abgebildeten, sei doch zur Erleichterung auf ein paar typische Stücke hingewiesen, an denen die Merkmale sich ganz besonders drastisch verkörpern. Dies sind die Arbeiten des Falles Knüpfer (Abb. 124-128), die meisten Blätter des Falles Klotz, besonders aber Abb. 108, und von dem Plastiker Brendel in erster Linie Abb. 95. Als allgemeinste Eigenschaft, die sich bei der Mehrheit unserer Bildwerke aufdrängt, erscheint uns das Überwiegen aller jener Tendenzen, die wir von einem Spieltrieb, einem noch nicht auf Zwecke gerichteten Betätigungsdrang ableiteten. Es sei daran erinnert, daß wir damit nicht von ferne etwa Spiel und Ernst moralisierend in Gegensatz brachten. Sondern der Akzent lag darauf, daß bei dieser weitverzweigten Gruppe von Betätigungen die aufsteigenden Impulse frei, einfallsmäßig, verwertet werden, ohne einem von außen auferlegten Zweck oder einer Bedeutung dienstbar gemacht zu werden. Gerade darum aber spricht sich in solchen freien Betätigungen die persönliche Eigenart am unmittelbarsten aus, und zugleich repräsentieren sie uns die Urform jedes Gestaltungsvorganges, ja der echten Intuition. In der so verstandenen spielerischen Betätigung, wozu besonders das Ausdeuten unbestimmter Formen gehört, erscheint anders ausgedrückt die »Phantasie«.

Von den Vorstellungsinhalten wird später die Rede sein. Hier handelt es sich nur um die Tendenz, die Einstellung, den Ablauf, um nicht zu sagen den Mechanismus solcher spielerischen Gestaltung. Unsere ausgiebige Umschau unter ähnlichen Vorgängen im täglichen Leben und im Bereich der künstlerischen Gestaltung erschwert uns nun freilich eine kurze Entscheidung darüber, wo wir die Grenze pathologischer Spielfreudigkeit ziehen sollen. Es ist in der Tat bei einiger Sachkenntnis und Kritik unmöglich. Man könnte bei irgendeinem Grade von Zusammenhanglosigkeit eine solche Grenze anzusetzen versuchen – aber sie würde nur für die persönliche Phantasieanlage des Grenzsetzers und seine Unkenntnis phantastischer Kunstwerke aller Zeiten Zeugnis ablegen. Nur in einer Richtung kann man wenigstens gefühlsmäßig auf fremden, nicht mehr zugänglichen seelischen Boden schließen: wenn uns die vitale Bedeutung solcher Spielerei für ihren Urheber bekannt wird. Der einfache Gesunde stärkt und erfrischt sich irgendwie in jeder spielerischen Betätigung; der Schaffende sucht letzten Endes in den ausschweifendsten Bizarrerien seiner Phantasie noch Symbole für Wesenhaftes. Bei unserem Material hingegen bleibt oft genug das Spiel Selbstzweck, wo nicht fast einziger Lebensinhalt, wie bei dem Fall Klotz, von dem hier nur wenige Treffer aus zahlreichen Nieten wiedergegeben sind.

Wenn Justinus Kerner Klexographien anlegt, so sammelt er das Gewirr aus Zufall und Willkür in einigen Versen ein und fügt es zu einem noch so losen sinnigen Ganzen, das nun wieder den Stempel seiner Persönlichkeit trägt. Das ist wohl der typische »normale« Vorgang beim Spiel: das Sinnlose kann jederzeit mit sinnvoller Deutung durchdrungen oder aber als Unsinn abgelehnt werden. Der Schizophrene ist seiner Spielerei ausgeliefert – denn er steht im Banne des geheimen Sinnes alles Wahrnehmbaren und zumal alles von ihm Erzeugten. Ihm ist gleichsam auferlegt, diesen Sinn zu finden, der ihm objektiv in dem Gegenstande zu stecken scheint. Und es liegt wohl an seiner allgemeinen Unstetheit oder Konzentrationsunfähigkeit, wenn er solcher Deutung meist nicht nachgrübelt, sondern sie wiederum spielerisch, oft heute so und morgen anders hinwirft. Wird aber eine Deutung spielerisch entstandener Formen systematisiert, so liegt erst in den Verschrobenheiten dieses Systems der sichere Beweis, daß die Spielerei auf pathologischem Boden erwuchs. – Wir halten fest, daß bei unserem Material zweifellos das freie Formspiel ungewöhnlich stark überwiegt, ohne daß man daraus an sich schon ein beweisendes pathologisches Merkmal machen könnte.

Ähnlich verhält es sich mit der zweiten Haupteigenschaft, der Neigung zu wuchernder Üppigkeit der Formensprache. Sie geht Hand in Hand mit dem Spieltrieb. Hauptbeispiele bietet wiederum der Fall Klotz, ferner Fall Beil und die Abbildungen 5, 6, 14, 46, 71, 77. Es liegt etwas Barbarisches in dieser Freude am ungehemmten Ausgießen von Farbe und Form, soviel das Blatt nur zu fassen vermag. Jedenfalls aber auch etwas Naiv-Unbedenkliches oder, wenn man will, Unkritisches, das man wiederum an sich noch nicht als Kennzeichen werten kann, sondern erst im Zusammenhang mit anderen Zügen.

Entscheidender sprechen die Besonderheiten im Bereich der Ordnungstendenz, wie wir das schon an den einfachen Kritzeleien hervorhoben. Zwei Haupttatsachen stehen einander gegenüber: einerseits finden wir in den Werken durchaus verschrobener und zerfallener Kranker, ja sogar bei Paralytikern einen einfachen und folgerichtigen, oft geradezu monumentalen Aufbau selbst bei ganz gleichgültigem Detail (Abb. 10). In solchem Falle wäre gleichsam das konstruktive Gerüst allein in dem Schutt der Formenelemente stehen geblieben. Andererseits aber nähern sich Blätter mit ganz locker zusammengewürfelten Formelementen oft einem Chaos, ohne daß irgendein Ordnungsprinzip angebahnt würde. Der letztere Fall ist jedoch keineswegs häufig, wie der Laie zu erwarten geneigt ist. Wir haben nur ein Beispiel in Abb. 64 wiedergegeben. Die suggestive Gewalt der einfachsten Gestaltungsprinzipien: Reihung, regelmäßiger Wechsel, Symmetrie erweist sich dagegen als ganz überraschend stark. Sie trotzen beinahe jedem Zerfall und zeugen damit für die tiefwurzelnde Neigung, dem Chaos der Welt draußen eine abstrakte Ordnung, ein Gesetz entgegenzuhalten. Freilich wird daraus nun selten nur jene freie, lebendige Ordnung, die wir als Gestalt gewordenen Rhythmus bezeichneten. Sondern es überwiegt die Regel einer starren mechanischen Abfolge, die Pedanterie einer stumpf-gleichmäßigen Wiederholung, die durch keine übergeordnete Formabsicht reguliert wird. Wir nannten diesen Zug schon die pointenlose Konsequenz, mit der ein Motiv, sei es eine Form oder eine Ordnungsregel, selbständig durchgeführt wird. Diese eigensinnige Willkürkomponente (wie in Abb. 46, 124) scheint allerdings fast spezifisch zu sein. Sie entspricht den Symptomen, die als Iterationen, Stereotypien bekannt sind.

Auf ein weites Feld führt uns eine vierte Eigenart unserer Bildwerke: das rücksichtslos freie Schalten mit der Umwelt. Es wurde mehrfach betont, daß liebevolle realistische Darstellungen sehr selten sind und überwiegend von Leuten stammen, die als Dilettanten vorgeübt sind. Wenn wir daher von Abbildetendenz sprachen, so konnte sich das nur auf die Einstellung zu den Detailformen beziehen. Gegen die realen Zusammenhänge gibt es bei unseren Bildnern keinerlei Verpflichtung, und zwar um so weniger, je stärker ihre Gestaltungskraft ist. Am weitesten geht darin wohl der Plastiker und der Fall Klotz. Warum soll auf Abb. 108 eine Haarwelle nicht zugleich ein Adlerflügel sein, warum nicht ein Ganymed hinter einem modischen Gecken auffliegen? Pudel spielen auf einem Sofa, das an einem Felsen steht – ein Nilpferd mit zwei Köpfen steht auf einem Stiefelknecht – solche Beispiele können in beliebiger Zahl gesammelt werden. Wohl ist diese Art von verantwortungsloser Phantastik nicht zu scheiden von jener Phantastik in der Kunst, die uns von der irischen Ornamentik über mittelalterliche Skulptur und Buchkunst bis zu Breughel, Bosch und Kubin geläufig ist – gar nicht zu reden von der Kunst des Ostens und der Primitiven. Nur hat die Willkür in der Wahl der Formteile und ihrer kecken Vermischung, oft mit deutlichem Gefallen an der Absurdität des Resultates, eine Nuance der Zügellosigkeit und der Pointelosigkeit, die sonst sehr selten vorkommt.

Man könnte hier nach der psychologischen Grundlage dieser Neigung fragen. Sie hängt zweifellos mit der spielerischen Einstellung zusammen, aber sie beruht letzten Endes doch auf dem Verhältnis zu der Umwelt. Kein Gegenstand da draußen hat mehr einen Eigenwert, um den man sich etwa schauend oder nachbildend bemühen würde. Sondern alles ist nur Material für die Selbstherrlichkeit einer weltabgewandten, autistischen Psyche. Wenn wir den Begriff des Autismus in der Psychopathologie nicht besäßen, wir müßten ihn bilden angesichts der zwingenden Merkmale, die unser Material für solche Introversion uns aufdrängt. Haben die Dinge draußen ihren Eigenwert eingebüßt, sind sie nichts mehr an und für sich, so werden sie als dienende Objekte Träger und Repräsentanten für die seelischen Regungen des Bildners. Ein Kinderkopf, draußen gesehen, durchwächst sich mit greisenhaften Zügen und kündet dem Zeichner den Tod (Abb. 56), der aus der Erde gezogene Rettich gemahnt an Christus mit Kelch und Oblate, Köpfe werden Schauplätze greulicher Figurenverschlingung (Abb. 53-54), auf Einlegesohlen tragen sich grausige Szenen zu, die alte Schrecknisse enthüllen (Abb. 71-72), Köpfe vereinigen sich, zwei Kaiser werden zu einem (Abb. 98), Leiber verschwinden zwischen Kopf und Beinen (Abb. 89), Christus steht nur an Stelle des Zeichners oder Schnitzers im Bildwerk usw. Solche kraft eigener Machtvollkommenheit des Urhebers aus wunderlichen und großenteils sicher wahnhaften Einfällen aufgerichtete Bedeutsamkeit wird gern durch orakelhafte Beischriften noch gesteigert – Erinnerungen an Erlebtes, Augenblickseinfälle, von Wünschen oder Angst bestimmt, Zauberabsichten –, alles kann sich an harmlos aussehende Kleinigkeiten heften. Gerade dieser unverhältnismäßige Gegensatz zwischen einfacher tatsächlicher Bilderscheinung und der Bedeutsamkeit, die für den Urheber dann steckt, ist ein charakteristischer Zug, wenn auch der Kontrast nicht immer so grob ist, wie auf dem »Wald mit Drachen und Vögelchen« (Abb. 64).

Die Gewohnheit, alle Dinge der Außenwelt nur als Material für den eigenen seelischen Haushalt zu verwenden, führt nun auch verhältnismäßig einfache Begabungen unversehens zu einer mehr oder weniger symbolischen, jedenfalls aber ganz festen beständigen Formensprache – zu einem persönlichen Stil. Man kann das an jedem unserer Hauptfälle ohne weiteres feststellen, aber auch die Mehrzahl der übrigen Fälle gelangt dahin. Insofern entspringt also gerade aus der autistischen Weltabgewandtheit und Selbstherrlichkeit eine Eigenschaft, die man im Bereiche der Kunst ziemlich hoch einzuschätzen pflegt, wenn auch erst der Vollendungsgrad oder die Spannungshöhe zwischen Lebendigkeit und Gestaltung über die Rangstufe entscheidet. Von dem substantiellen Gehalt der Symbolik wird noch zu reden sein. In der Gestaltungssphäre erhebt sich nur noch die Frage, wie weit die Zeichner für die Bedeutsamkeit, die sie in ihre Bildwerke legen, traditionelle Symbole verwenden, wie weit sie selbst neue schaffen und worin beidemal etwa das Auffällige liegt. Diese Frage ist in der Tat so fesselnd, daß sie einer ausführlichen Behandlung bedarf. Wir deuten hier nur die Hauptpunkte an: als Quellen der Symboltradition kommen in Betracht die Kirche, volkstümlicher Brauch und besonderes Studium. Sofern nun der Zeichner auf allgemein üblichem Vorstellungsboden sich bewegt, fließen ihm die beiden ersten Quellen von selbst zu. Was uns dann auffällt, ist die Vorliebe für dekorativen Aufbau der symbolischen Formen, für eine Art graphische Rekapitulation des Vorstellungsbereichs. Das ist ziemlich häufig auf allen Gestaltungsstufen. Die kompliziertesten Symboliker machen sich ein Studium daraus wie der Heiligenmaler Moog, der die kirchliche Symbolik und die allegorische Bedeutung der biblischen Szenen in erstaunlicher Weise beherrscht. Dagegen wird das Problem schwierig und spannend zugleich, wenn die Kranken eigene weltanschauliche Kämpfe mit Trieben und kulturellen Mächten ausfechten. Hierbei nämlich – der Fall, von dem Abb. 78 stammt, ist der Hauptvertreter dieses Typus – bedienen sie sich wohl traditioneller Symbole, aber aus den eigenen Konflikten, vielleicht auch mit Hilfe von Lektüre, erwachsen ihnen oft wohl ganz einfallsmäßig oder, von anderem Standpunkt, intuitiv neue Bedeutungen für alte Zeichen oder auch neue Zeichen.

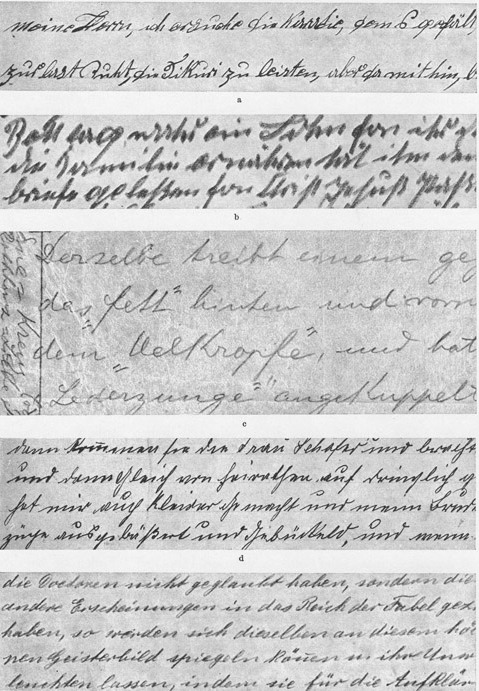

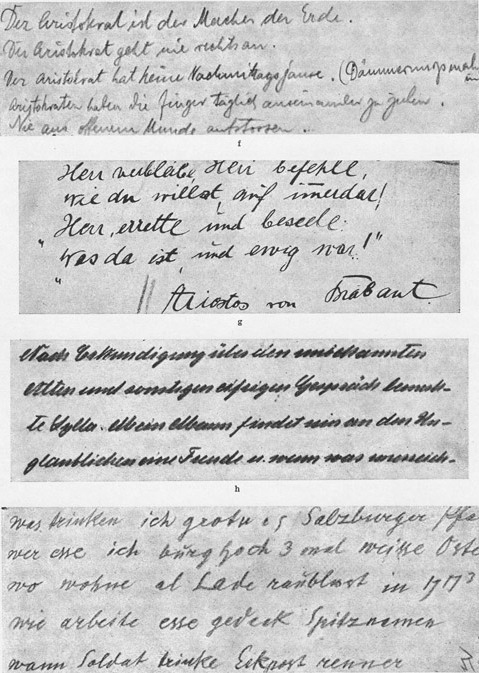

Über ausdruckspsychologische Nuancen und ihre Deutung können wir, wie schon erwähnt, noch nicht viel beibringen, was systematisch zu belegen wäre, und verzichten deshalb lieber ganz darauf, von der Strichführung in Beziehung zum Charakter und zum seelischen Zustand des Bildners zu sprechen. Dagegen haben wir auf Abb. 168 Handschriftproben der Hauptfälle zusammengestellt, die für die noch völlig ungeklärte Frage, wie eine Geisteskrankheit sich im Schriftbild bemerkbar macht, wertvolles Material liefern, zumal die betreffenden Fälle ja ziemlich ausführlich geschildert sind. Nach vorläufiger Mitteilung von L. Klages scheint es in der Tat bei der großen Mehrzahl der Schizophrenen so gut wie ausgeschlossen, daß man Anzeichen ihrer veränderten Persönlichkeit in ihrer Schrift nachweisen kann – natürlich sind nicht Kranke in akuten Schüben, mit katatonischen Symptomen gemeint, sondern ruhige verschrobene Endzustände, Paranoide u. dgl. – Völlig ungeklärt ist auch noch die Frage, ob sich irgendeine konstante Neigung in der Farbenwahl bei allen Schizophrenen oder bei besonderen Typen nachweisen läßt. Unsere Versuche in dieser Hinsicht, die von fachkundiger Seite unterstützt wurden, haben bislang zu gar keinem Ergebnis geführt. Es ist keinerlei Regelmäßigkeit zu bemerken. Grellste Buntheit kommt ebensooft vor wie jede Art von Farbenauswahl, von kräftig kontrastierenden Akkorden bis zu matten Abtönungen um eine Mittelfarbe.

Wenn wir erst nach ausführlicher Behandlung der Gestaltungskomponenten auf die substantielle seelische Erlebnisgrundlage uns einlassen, so geschieht das gewiß nicht aus Neigung zu einem Formalismus, sondern rein aus methodischer Vorsicht. Die ideale Darstellungsweise auch von Gestaltungsproblemen würde von dem Weltbild und der seelischen Struktur einiger Individuen ausgehen und das Gestaltete möglichst lückenlos als Ausdruck dieser Individuen – freilich innerhalb einiger unentrinnbarer Gestaltungsprinzipien – nachweisen. Ist das schon bei einem Künstler, der sich zu den zentralen Problemen seines Daseins immerhin reichlich zu äußern pflegt, sehr schwierig, so wird es fast aussichtslos bei einem Schizophrenen, der in seiner seelischen Struktur und seinen Funktionen nicht mit unserem Maß zu messen ist. Mögen in unseren zehn Biographien von Schizophrenen viele Einzelheiten und manche überraschende Verknüpfungen noch so fesselnd sein – ihre Unzulänglichkeit als überzeugende Erlebnisgrundlagen für die Bildwerke wird keinem Tieferschauenden verborgen bleiben. Was wir an Tatsachen sammeln, ist ein Flickwerk aus Beobachtungen zahlreicher Ärzte; dem Spiel des Zufalls und der Marotte des Beobachters sind wir preisgegeben bei jeder dieser »objektiven Tatsachen«. Fußen die Angaben aus dem Leben des Kranken etwa nur auf seinen eigenen Schilderungen, was oft genug aus der Krankengeschichte nicht ersichtlich ist, so können wir nicht beurteilen, wie weit er fabuliert hat. Berichten Angehörige, so kennen wir die Absichten nicht, nach denen sie ihre Mitteilung auswählten. Kurzum, der Glaube an die Objektivität von Krankengeschichten ist leicht zu erschüttern. Dagegen sind Bildwerke objektive Ausdrucksniederschläge. Und werden sie von einem Beobachter gedeutet, der seine theoretischen Voraussetzungen aufdeckt, so mag leicht auf diesem Wege ein höherer Grad von Objektivität erreichbar sein.

Abb. 168a-e. Handschriften der Fälle 17 (a, b), 36 (c), 16 (d), 18 (e). Natürliche Größe.

Abb. 168 f-i. Handschriften der Fälle 90 (f), 193 (g), 180 (h), 244 (i). Natürliche Größe.

Aus solchen Bedenken heraus wird man unsere Zurückhaltung in der folgenden Darstellung der substantiellen seelischen Erlebnisse Schizophrener würdigen. Die rein psychiatrische Auffassung reicht nicht aus, die psychoanalytische ist gerade in der weitausgreifenden Symboldeutung fruchtbar, aber nur bei sehr großem Wissensschatz und Kritikfähigkeit; die ethnologisch-völkerpsychologische Bearbeitung des magischen und symbolhaften Denkens hat erst begonnen. Daher bergen Deutungsversuche, die nicht ausreichend fundiert sind, nur die Gefahr, Verwirrung in den lebendigen Bemühungen zu stiften, die von allen Seiten im Gange sind. Aus diesen Gründen begnügen wir uns einstweilen mit einem Überblick, der des Ausbaus von kundiger Hand sehr bedürftig ist Es sei jedoch ausdrücklich betont, daß dies nur vorläufig aus arbeitsökonomischen Gründen und aus wissenschaftlicher Vorsicht geschieht. Der Hauptreiz und auch der eigentliche Erkenntniswert unserer Bildwerke wird erst klar, wenn man in der Symboldeutung vorzudringen vermag. Doch ist die Symbollehre heute noch nicht genügend allseitig begründet, als daß man sich ihr einfach anvertrauen könnte. Vor allem fehlt eine kritisch besonnene Überlieferung des esoterischen Wissens, das durch halbgebildete Zirkel heute so kläglich ins Populäre verwässert ist, daß die Gebildeten der letzten Generationen völlig außer Kontakt mit diesen großen Kulturmächten geraten sind. Selbst die Symbolik der christlichen Kirche hat noch keine befriedigende wissenschaftliche Darstellung gefunden. Die einzigen Anregungen großen Stils, die einer Symbollehre wieder den Boden bereitet haben, sind von Freud, Jung und ihren Nachfolgern ausgegangen. Ganz gleichgültig, welche Einschränkungen der Einzelne bei jeder Symboldeutung aus diesem Kreise glaubt machen zu müssen: wenn heute das Verlangen nach Vertiefung in die rätselhafte Entstehung der Symbole und ihre Wirksamkeit im Leben des Einzelnen wie der Gesamtheit wieder lebhafter einen größeren Kreis von Menschen bewegt, so geht damit nicht zum wenigsten eine Saat der Freudschule auf, auch bei deren Gegnern. Besonders in der Fortbildung, die Freuds Gedanken bei Jung gefunden haben, stecken unter dem schwer durchschaubaren Gemisch von Tatsachen und Deutungen aus weitverzweigten Wissensgebieten einige Erkenntnisse, die noch fruchtbar ausgebaut werden müssen und ganz unabhängig von der Stichhaltigkeit irgendwelcher Einzelheiten sind. Wir meinen vor allem den Begriff der urtümlichen Bilder, der zwar auf Goethe zurückgeht und von Jakob Burckhardt auch gern verwendet wird, aber erst bei Jung konsequent zur Aufhellung individueller Erfahrungen herangezogen wird (vgl. besonders: »Wandlungen und Symbole der Libido« 1912). Selbst wenn man sich eines Tages gezwungen sähe, die Grundlagen dieser ganzen Denkweise als Zeitirrtümer zu verwerfen, bleibt die Bedeutung dieses kühnen Vorstoßes gegen die mehr antiquarische, katalogisierende Betrachtungsweise einer von naturwissenschaftlich-realistischem Tatsachen-Glauben gefesselten Wissenschaft bestehen. Von ganz anderer Seite aber erhoffen wir eine philosophisch begründete Symbollehre, die uns eben jene verschütteten Quellen uralter Weisheiten wieder aufdeckt und vielleicht auch die psychoanalytischen Bemühungen gerade deshalb befruchten kann, weil sie nicht auf ihrem Boden steht: Ludwig Klages deutet in seiner Schrift: »Vom Wesen des Bewußtseins« (Leipzig 1921) an, daß er seine Symbollehre endlich zu veröffentlichen gedenke..

Wir vermißten schon in anderem Zusammenhange die Darstellung einfacher anschaulicher Erlebnisse bei unserem Material. Sie fehlen nicht, aber sie spielen nur eine geringe Rolle. Es wurde auch schon betont, daß solche Werke in realistisch abbildender Tendenz fast nur von Dilettanten und Künstlern stammen, nicht von Ungeübten. Daher liegt die Erklärung nahe, daß in diesen Fällen altgewohnte Reaktionsweisen mehr automatisch noch ablaufen, während bei neu entstehender Zeichenneigung solche schlichte Abbildeeinstellung dem Schizophrenen fernliegt. Ein Fall der Sammlung z. B., der in allen Künsten dilettierte, wiederholte an 40 mal den Ausblick aus seinem Fenster in verschiedenen Beleuchtungen, meist auf Klosettpapier mit Aquarell, Bleistift und Tinte. Darin spiegelt sich, ohne jeden pathologisch verdächtigen Zug, das Ringen eines auf realistische Anschauung gestellten Dilettanten mit einem Motiv und seine Freude an Variationen über ein stoffliches Thema. Er war auf diesem Gebiete imstande, den Eigenwert und Reichtum der Objekte draußen gelten zu lassen und sie zu umwerben.

Sonst aber überwiegt weitaus das Ungewöhnliche, Besondere, und zwar vor allem mit der Bestimmung, daß es in außergewöhnlicher Beziehung zu dem seelischen Zentrum des Urhebers stehe. Hier nun müssen wir wiederum mit kurzem Hinweis abtun, was einer weitausholenden, zumal aber metaphysisch zu fundierenden Darlegung dringend bedürfte: Ein Durchblättern unserer Bilder – und damit übereinstimmend die biographischen Mitteilungen über die zehn großen Fälle – beweist eindringlich genug, daß in dem Seelenleben dieser Kranken die religiöse und die erotische Sphäre offenbar in ganz anderem Maße vorherrschen, als man dies bei Gesunden – bemerken kann, wollen wir vorsichtigerweise sagen. Denn ein Teil des Problems liegt ja in der Richtung, daß man den beliebten »Wegfall der Hemmungen« zitieren und ihm den Unterschied zur Last legen kann. Aber was bringt die Hemmungen zum Wegfall, müßte man weiterfragen. Darauf könnte man die autistische Entwertung der Umwelt, die Überbesetzung des Ich mit affektiven Regungen und dergleichen anführen. Aber man käme doch wohl nicht um einen positiven Faktor, der uns denn für die Schizophrenie so allgemeingültig zu sein scheint, wie nur irgendein Einzelsymptom. Das ist ein ausgesprochener metaphysischer Drang, der ja eigentlich durch die Umweltsentwertung und die Aufhebung des Unterschiedes Wirklich-Unwirklich schon gleichsam vorbereitet ist. Beunruhigend ist an dem Problem jedoch die Frage, ob denn der so fundierte metaphysische Drang des Schizophrenen dem des Gesunden wesensgleich sei, oder ob dieser auf anderen Voraussetzungen aufbaue. Man sieht, wir geraten immer wieder auf das Zielproblem: das Verhältnis der Gestaltungsgrundlagen beim Gesunden und beim Geisteskranken.

Wir sehen die Lösung in der gleichen Richtung wie bei allen derartigen Problemen: die Grundtendenz ist ihrem Wesen nach in beiden Fällen gleich. Sie erhält die näheren Bestimmungen, die dann ihre Eigenart und ihren (kulturellen) Wert ausmachen, erst sekundär durch andere Faktoren, z. B. durch die widerspruchslose Verarbeitung von Erkenntnistatsachen oder die überzeugende Rückführung menschlicher Bedürfnisse auf Grundtriebe u. dgl. m. Man könnte auch eine alltägliche Erfahrung als relativ geringfügige, doch immerhin zu erwägende Bestätigung für diese Auffassung eines einheitlichen, metaphysischen Grunddranges anführen: dem Positivisten und Realisten jeder Art hat noch stets aller metaphysische Drang an sich als verdächtig gegolten, zeige er nun in der Pubertät an, daß der junge Mensch, sich noch nicht von dem Utilitarismus einer rationalisierten Welt fangen läßt, oder verrate er gar die Proteststellung eines Erwachsenen, der sich nicht auf die platte Alltäglichkeit einrichten will.

Auf manchen Bildwerken sehen wir nun einfach kirchliche Themen angeschlagen. Das sind Reminiszenzen, die man nicht als Ausdruck aktiver seelischer Vorgänge ansehen muß. Aber es bleibt auch selten bei solchen Reminiszenzen. Zutaten und Beischriften weisen darauf hin-, daß der Bildner den religiösen Problemen nachsinnt und eigene Kombinationen versucht, die bald durch wahllos spielerische Einstellung, bald durch leeres Systematisieren ein wunderliches Gemisch aus Unsinn und orakelhaft eindrucksvollen Wirkungen hervorrufen. Immer spiegelt sich das Milieu, aus dem der Kranke stammt und seine individuelle Entwicklung bis in das kleinste Detail. Was einen aber gerade wegen dieser persönlichen Bedingtheit der Einzelformen in Erstaunen setzt, sind die ganz starken Gesamtwirkungen, die von solchen scheinbar nachrechenbaren Werken ausgehen. Für diesen unbestreitbaren, immer wieder erprobten starken Eindruck gibt es zwei radikale Erklärungen, die völlig befriedigen, sobald man ihre Voraussetzungen anerkennt.

Nach der einen würde es sich lediglich um Zufallswirkungen handeln. Der Mann hätte hingezeichnet, was ihm gerade eingefallen wäre, und der Zufall hätte es gewollt, daß uns dies einen geheimnisvollen tiefen Eindruck machte. Dem Manne selbst läge alles das, was wir zu fühlen glaubten, völlig fern. Wer sich mit solchen Überlegungen zufrieden gibt, sieht eben das Problem gar nicht. Auch wenn der Urheber keine Ahnung hat, was er eigentlich macht, so ist das für das Gestaltungsproblem ganz sekundär, für die inhaltliche Deutung aber eine Erschwerung. Überträgt sich von einem Bild ein Unheimlichkeitsgefühl immer wieder auf jeden Beschauer, so ist damit erwiesen, daß hier eben eine Komponente des Bildes spricht, nicht eine Disposition des Beschauers. Steckt aber eine solche Unheimlichkeitskomponente in dem Bilde, so verdankt sie dem Zeichner ihr Dasein, und das Problem reduziert sich auf die Frage, ob dieser auch unbewußt zur Erzeugung einer solchen Wirkung fähig sei.

Darauf antwortet die andere, im entgegengesetzten Sinne radikale Erklärung, nämlich die mystische: diese Kranken stünden auf völlig irrationale Weise mit den tiefsten Erkenntnissen in Berührung und offenbarten, ihnen selbst unbewußt, erschaute Ewigkeitsbilder. Nehmen wir diese letzten Ausdrücke nicht so wörtlich, als handle es sich um irgendwo real lokalisierte substantielle Dinge oder Wesen, sondern setzen wir dafür menschliche Urphänomene oder urtümliche Bilder, so erhalten wir eine Erklärung, die uns mehr zusagt. Wir kommen in anderem Zusammenhang wiederum auf dasselbe Prinzip: es gibt seelische Äußerungsformen und entsprechende anschauliche Gestaltungen, die bei allen Menschen unter gleichen Bedingungen zwangsläufig fast gleich sein würden, ähnlich wie die physiologischen Vorgänge. Unter der Einwirkung von zivilisatorischen Sitten und beschränkenden Regeln ist ein solcher normaler Ablauf gestört und gehemmt. Ausnahmezustände aller Art aber, in denen die alltägliche Bindung aufgehoben ist, begünstigen jene urtümlichen Ablaufsformen.

Diese Auffassung käme auch den erotischen Erlebnissen zugute, die sich nicht minder frei und wesenhaft in unserem Material äußern wie die religiösen. Und zwar auch darin ähnlich, daß sie selten auf platte Tatsachen, häufig dagegen auf tiefgründige problematische Verwicklungen mit metaphysischem Hintergrunde ausgehen. Nicht als ob die simple obszöne Nuance fehle. Aber sie entspricht gewiß am ehesten dem »Gesunden«. Wenn dagegen jemand einen Säemann Samen streuend ausschreiten läßt, und der Acker geht im Hintergrunde in einen weiblichen Schoß über, so ist in dem Manne uralte Fruchtbarkeitssymbolik lebendig und er ist metaphysisch eingestellt auf Lebensgesetze, nicht realistisch auf äußere Tatsachen. – Und wenn gar das Zwitterproblem nicht nur bei dem Plastiker, sondern bei mehreren anderen Schizophrenen gleichfalls in ähnlicher Form auftritt, so beweist das ebenso, daß diese Menschen Urphänomene hartnäckig umkreisen, wie wenig wirkliche Aufhellungsmöglichkeiten ihr geringes Wissen ihnen auch gewähren mag.

Ganz besonders charakteristisch aber ist die Vermischung von religiösen und erotischen Phantasien, die wiederum auf der Urstufe menschlicher Kultur ganz geläufig ist und uns daher als verschüttetes Gut gelten muß – wofern wir nicht auf die davon wenigstens nach außen gereinigte Zivilisation mit stolzer Befriedigung blicken. Wiederholt fanden wir, daß Christus (auf dem Wege der Selbstidentifikation) ebenfalls mit weiblicher Ergänzung – Christine oder die Jesin – vorgestellt wurde, offenbar zur Sanktionierung des eigenen Ergänzungsbedürfnisses. Ein anderes beliebtes Thema ist die Kreuzigung des Weibes, allein oder mit einem Manne gemeinsam. Ferner Christus mit Phallus, als eine Art Fruchtbarkeitsgott. Häufig genug sind die symbolischen Hintergründe undurchsichtig, wie etwa bei dem Bilde Christus mit dem Fischenglas (Abb. 77). Möglich wäre dabei immerhin, daß die »Reinigung« der Frau gemeint wäre. In jedem Falle ist es schwierig, solch ein vieldeutiges Werk nach allen Richtungen hin zu klären, selbst wenn genaueste Erläuterungen des Urhebers vorlägen. Denn die Entstehungsgeschichte im Individuum ist ja nur eine Seite des Problems, und zwar die äußerlichste. Der Gestaltungsvorgang als solcher führt schon tiefer. Aber erst eine überzeugende Darstellung der Symbolentstehung an sich könnte in dem Sinne erschöpfend sein, wie Phänomene, die sich der Meßbarkeit entziehen, überhaupt auszuschöpfen sind Vgl. Anm. 31 Schluß.. Für uns bleibt einstweilen nur die unanfechtbare Tatsache bestehen, daß unsere Kranken, in erster Linie die Schizophrenen, fast ausnahmslos von einem Streben nach dem Absoluten erfüllt sind, durch das sie oft zu tiefzielenden Problemstellungen gelangen. Wenn sie dann absurde Lösungen ernsthaft behandeln, so sehen wir darin zwar ein kritikloses Verfahren, d. h. eines, das unseren auf bestimmte rationale Begriffsbildung gestellten Denkkonventionen nicht angepaßt ist, und wir führen dieses auf die autistische Selbstherrlichkeit des Urhebers zurück. Aber wir dürfen uns nicht darüber täuschen, daß wir hiermit durchaus kein unterscheidendes Kriterium für die Einstellung des Schizophrenen in Händen halten. In der rationalen Sphäre ist die Einstellung eines Mathematikers, der auf Grund völlig unanschaulicher, aber nach einem logischen Prinzip folgerichtiger Annahmen mit einer vierten Dimension operiert, phänomenologisch schlechterdings nicht zu unterscheiden von der eines Schizophrenen, der als Erklärungsprinzip für bestimmte körperliche Sensationen statuiert eine elektrische Zentralstation, in deren Stromkreis er schwimmt. Das eine ist nicht richtiger, wirklicher, allgemeingültiger als das andere. Es gehört nichts dazu als die konsequente Einstellung auf das Grundprinzip und der Verzicht auf alltägliche Denkgewohnheiten. Erst die Rolle eines solchen »Denkens unter anderen Voraussetzungen« im Lebenslauf des Denkenden setzt den Unterschied. Dort ein freies Spiel, von dem in jedem Augenblick der Rückweg offen steht. Hier beim Schizophrenen ein zwangsmäßiges So-denken-Müssen, ein Gehetztsein, um unerträglichen Erlebnissen durch Systematisierung wenigstens einen Sinn zu geben. Diese affektive Seite verleiht solchen Deutungen jenen Erlösungscharakter, der allen absurden Einzelheiten zum Trotz für den Urheber lebendig ist, sei es, daß die in der Gestaltung gelungene Symbolisierung ihm eine gewisse Befriedigung gewährt, oder sei es, daß er in seinem System wenigstens die Widersacher personifiziert hat, die er nun statt anonymer Mächte bekämpfen kann. (Fall Sell.)

Mit einigem Staunen wird mancher zunächst die Tatsache aufnehmen, daß die Darstellung von Ausnahmeerlebnissen, insbesondere von sicheren Halluzinationen so selten ist. Aber wir dürfen eben die Bedeutung solcher Erlebnisse für den davon Betroffenen keinesfalls mit dem Maßstabe des interessierten Zuschauers richtig zu werten hoffen. Der sucht meist nach beschreibbaren Eigenschaften. Er will wissen, ob die Erscheinung farbig oder farblos, bewegt oder ruhig, bildartig oder leibhaft-körperlich usw. gewesen sei, und ist dann ärgerlich erstaunt, bei dem Halluzinanten fast nie auf Verständnis oder gar sachliches Interesse zu stoßen. In Wirklichkeit gehen aber alle beschreibbaren Qualitäten offenbar im Gesamterlebnis unter, etwa wie die zahlreichen Einzelklänge einer Symphonie einem begeisterten Hörer beim ersten Male kaum zum Bewußtsein kommen, während der Theoretiker allerdings wohl auf viele Fragestellungen präzise Antworten wüßte. Schade nur, daß über eigene schizophrene Halluzinationen noch nie ein theoretisch Vorgebildeter berichtet hat. Es wäre spannend zu erfahren, ob seine Fragestellungen dem Erlebnis standhalten würden. Die Versuche mit Rauschgiften haben sich immer diesseits der Grenze bewegt, wo das halluzinatorische Erlebnis übermächtig wird. Erst dann aber würde man dem Wesen des Phänomens näher kommen. Und das scheint doch eben darin zu bestehen, daß die halluzinierten Menschen und Tiere nicht als Außenweltsobjekte erlebt werden, sondern als ganz besondere »Erscheinungen« mit überragender persönlicher Bindung an das erlebende Ich. Weniger in der täuschenden Vollsinnlichkeit und Leibhaftigkeit liegt ihre Bedeutung, als darin, daß sie Träger von Erleuchtungen, Offenbarungen, Enthüllungen und Weisungen sind.

Trifft diese Auffassung zu, so wird man es nicht mehr unverständlich finden, daß solche Halluzinationen selten dargestellt werden. Je höher der mystische Erlebniswert, desto geringer ist naturgemäß das Bedürfnis nach sinnlicher Darstellung. – Häufig werden halluzinatorische Erlebnisse erst nach langer Zeit gestaltend verwertet (Fall Neter und Brendel). Auch das würde sich zwanglos erklären: die aktuelle Bedeutung der Erscheinung wäre im Laufe der Zeit abgeklungen, aus der emotionalen in die rationale Sphäre übergetreten, wodurch das Erlebnis nun »Gegenstand« einer Darstellung werden kann. Wiederholt wurde betont, daß Träume nicht selten halluzinatorischen Charakter annehmen. Manche Kranke sind dauernd im Zweifel, ob ihre »Visionen« im Wachen oder im Traum aufgetreten sind. Bei manchen Kranken finden wir angegeben, sie zeichneten ihre Träume. Leider bietet unser Material nicht genügend Anknüpfungspunkte, solchen Traumanregungen nachzugehen, weil eben die Fälle, von denen berichtet wird, sie zeichneten ihre Träume, heute keine bestimmte Auskunft mehr geben oder gestorben sind. Wir ziehen es daher vor, hier nur anzudeuten, daß Träume eine wichtige Anregungsquelle für unsere Zeichner und vor allem die wichtigsten Zugangspforten für uns zum Verständnis inspiratorischer Vorgänge – der freien schöpferischen Komponente alles Seelischen – und symbolhafter Bedeutungs-Erlebnisse sind.

Ebenso unsicher ist aber auch die Abgrenzung echter, leibhafter Halluzinationen von frei »phantasierten« Kombinationen. In beiden Fällen ist es möglich, daß die entstehenden Anschauungsbilder Wunschphantasien des Urhebers verkörpern. Darin kann also kein Unterscheidungsmerkmal gesucht werden. Wir müssen daran festhalten, daß nicht aus dem Werk, sondern nur aus den Erläuterungen des Kranken die halluzinatorische Entstehung zu sichern ist. Wieviel allein die Apokalypse und die prachtvolle Schilderung der Erscheinung Gottes Hesekiel 1 an ähnlichen Nacherlebnissen ausgelöst haben, ist nicht abzusehen. Und »Geister« sind immerhin noch so populär, daß sie bei unheimlichen, unerklärbaren Erlebnissen des halluzinatorischen Weges nicht unbedingt bedürfen, sondern schon durch begriffliches Einspringen das Ausdeuten unbestimmter Formen erleichtern.

Wir begnügen uns mit diesen Bemerkungen über die Rolle der vorwaltenden Erlebnissphären und charakterisieren nur noch zusammenfassend die Richtung, in der alle bevorzugten Inhalte liegen. Entscheidend ist wohl immer die Vieldeutigkeit der Objekte. Klare sichere Tatsachen haben wenig Anziehungskraft. Aber auch sie lassen sich leicht umdeuten: ein Haarschopf zu einem Adlerflügel, eine lange Perücke zu einer Wasserkaskade, ein halbes Gesicht zu einem Körper, eine Wurzel zu einem Ziegenfuß usw. Dabei gibt es verschiedene Verfahrungsweisen: Man kann etwa irgendeine Eigenschaft wirklich nehmen (die Haarwelle fliegt, der Baum steht usw.), oder man kann eine Form, von ihrer Funktion befreit, als Assoziationsanregung benutzen. Das wäre ein freies Ausdeuten, wobei der Kontur am stärksten spricht. (Fall Klotz.) Und schließlich kann man vom Wort aus klanglich und begrifflich assoziieren. Natürlich mischen sich diese Arten ständig. Und sie sind wiederum nicht an sich als pathologische Kriterien zu verwerten, wie unsere Ausführungen zu dem Spieltrieb beweisen, sondern erst ihr Wuchern auf Kosten des Gesamtwerkes macht sie verdächtig.

Nahe verwandt dem Vieldeutigen ist das Geheimnisvolle. Es beruht wesentlich auf jenem. Aber wiederum ist eine wirkliche, sachliche Vieldeutigkeit gar nicht einmal erforderlich: das Bedürfnis nach Geheimnisvollem und ebenso nach Unheimlichem kommt auch an den harmlosesten Objekten auf seine Rechnung, wie die Erklärungen der Kranken zu manchen scheinbar sehr klaren Bildern beweisen. Fragen wir nach dem Antrieb zu solchen Neigungen, so dringen wir tiefer in die eigenartigen Verschiebungen des Seelenlebens ein. Man ist gewohnt, von der mangelnden Aktivität der Schizophrenen zu sprechen, meint damit aber lediglich die auf zweckhafte Tätigkeit gerichtete. Die freilich fehlt ihm meist. Nicht aber jene Aktivität des Denkens, die man erst in letzter Zeit auf dem Umwege über das primitive Denken ein wenig zu verstehen beginnt. Wir haben in anderem Zusammenhang das rational-sachliche oder begriffliche oder analytische Denken in Gegensatz zu dem komplexen oder kollektiven Denken gestellt. Dort handelte es sich um den Wahrnehmungsakt, die Formung des Anschauungsbildes. Hier nun müssen wir eine andere Denkart in Gegensatz zum sachlichen Denken bringen, das magische »Denken«. Wir wurden an mehreren Stellen darauf hingeführt, besonders bei den Fällen Welz und Brendel, sowohl in den Handlungen der Kranken (Erwürgen mit einem gespiegelten Sonnenstrahl, Bewegen der Sterne, Zeichnen mit dem Blick und ähnliches) wie in den Bildwerken (Ausdruckskurven, die Schuhsohlenzeichnungen). Wir klären gar nichts, wenn wir die Kritiklosigkeit der Kranken für solche fremdartigen Handlungsweisen verantwortlich machen. Den positiven Antrieb vielmehr gilt es aufzuzeigen. Und wenn wir den umschreiben als Drang, geheimnisvolle Beziehungen in Bildwerke zu legen, fremdartige Wirkungen mit ihnen auszuüben, die wir nur als Zauberei ansprechen können, so stehen wir damit eben auf dem Boden des magischen Denkens, das nicht auf Kritik und Wissen, sondern auf Wirken aus ist, und das eben nicht Objektivität sucht, sondern intensivste Ausgestaltung der Subjektivität. Es ist daher nicht eigentlich ein Denken, sondern ein Wollen.

Wenn man das Absurde, Zusammenhanglose vieler Bildwerke betont, so muß man doch auch gerechterweise die zahlreichen Fälle hervorheben, die sich durch Einheitlichkeit zum mindesten in der gefühlsmäßigen Einstellung auszeichnen. Wir nahmen mehrmals Veranlassung, das große Pathos mancher Bilder anzuerkennen, die Monumentalität ihrer Wirkung. Gewiß trifft das in erster Linie auf den künstlerisch vorgebildeten Fall Pohl zu. Aber auch Abb. 41, 55, 111, 121, 127, 139 und andere gehören dahin. Da wir in den sprachlichen Äußerungen der Kranken ein ganz entsprechendes Pathos kennen, das meist in Zusammenhang mit ihrem Größenwahn steht, so ist das weiter nicht verwunderlich. Nur daß Kranke, die sonst als Schulbeispiele für völligen Zerfall der Persönlichkeit angeführt werden könnten, solche einheitliche Leistungen von höchstem Pathos zustande bringen, das verständlich zu machen, gelingt allerdings auf der üblichen psychopathologischen Basis nicht. (Fall Pohl, Abb. 167.)

Viel verwickelter liegen die Verhältnisse auf der Gegenseite des Pathetischen. Das Komische tritt uns äußerst vielgestaltig entgegen, und es ist eine reizvolle Aufgabe, diesen verschiedenen Erscheinungsweisen im einzelnen nachzugehen. Zweifellos überwiegt die groteske Richtung. Am seltensten ist kontemplativer Humor, häufiger die ingrimmige Spielart. Ironie ist ihrem Wesen nach fast ausgeschlossen. Bezieht sie sich doch stets auf eine stillschweigend anerkannte Konvention, d. h. gerade auf etwas, das der Schizophrene in seinem Denken beseitigt hat. Derber, volkstümlicher, grotesker Scherz ist am beliebtesten, eine gewisse Freude an ungewöhnlichen, der Realität hohnsprechenden Kombinationen oft auch sprachlich nachweisbar (besonders bei Brendel, Abb. 79-101, Klotz, Pohl, Moog, Abb. 43-45, 50-54 u. a. m.).