|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Karl Brendel wurde 1871 in einer thüringischen Stadt geboren, als Sohn eines Fuhrunternehmers, der noch acht andere Kinder – drei Söhne und fünf Töchter – hatte. Beide Eltern wurden über 70 Jahre alt und scheinen gesund gewesen zu sein. Von »Nervenleiden« in der Familie ist nichts bekannt geworden. Über seine eigene Entwicklung gab Brendel 1906, im Beginn seiner Erkrankung an, er habe frühzeitig gehen und sprechen gelernt und keine auffallenden Entwicklungsstörungen oder krankhaften Erscheinungen in seiner Kindheit gezeigt. Er wuchs im Elternhause auf und besuchte vom 6. bis 14. Jahre die Volksschule, in der er gut vorwärts kam, da er schnell auffaßte und ein gutes Gedächtnis hatte. Er meint, er sei lebhaft und gutmütig gewesen als Kind. Nach der Schulzeit erlernte er das Maurerhandwerk und war an verschiedenen Orten tätig, u. a. in Westfalen und in Lothringen. Neuerdings behauptet er, verschiedene Berufe ausgeübt zu haben: er sei nicht nur Maurer, sondern auch Stukkateur und Former in Eisenwerken gewesen. 1895 heiratete er eine Witwe mit drei Kindern. Aus dieser Ehe stammen noch zwei eigene Kinder, die 1906 als körperlich und geistig gesund bezeichnet wurden. Die Ehe soll angeblich gut gewesen, jedoch 1902 wegen einer Gefängnisstrafe, die Brendel abzubüßen hatte, geschieden worden sein. – Brendel ist seit 1892 wiederholt mit dem Strafgesetz in Konflikt gekommen und 12 mal bestraft wegen Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beleidigung, Kuppelei, Sachbeschädigung. – 1900 erlitt er eine Quetschung am linken Bein. Danach (ob im Zusammenhang damit, ist zweifelhaft) hatte er 1902 an diesem Bein mehrere Operationen durchzumachen – anscheinend wegen Abszeßbildung im Anschluß an Furunkulose –, und schließlich mußte das Bein ganz hoch amputiert werden. Mit der Krankenkasse hatte er später lange Auseinandersetzungen über seine Rente, wobei er seine Interessen mit großer Hartnäckigkeit verfocht. Im übrigen scheint er nie krank gewesen zu sein, auch keine Geschlechtskrankheiten durchgemacht zu haben.

Über den offenkundigen Beginn der Krankheit liegt das Gutachten eines Kreisarztes vom 2. Oktober 1906 vor, der Brendel in der Haft beobachtet hatte und ihm als Geisteskranken den Schutz des § 1 des BGB. mit Bezug auf seine Straftat vom 30. Juni 1906 (Körperverletzung und Widerstand) zubilligte. Darin heißt es: »Uber die Zeit ist er klar, weiß, wo er sich befindet, kennt die Beamten und zeigt auch leidliche Schulkenntnisse. Meist sitzt er ruhig in seiner Zelle, ist heiterer Stimmung und liest entweder viel in Büchern, in denen er stets Berührungspunkte mit seinen Ideen findet, oder schreibt seine Erlebnisse auf, und zwar mit Vorliebe in gebundener Form. Richtet man eine Frage an ihn, so beantwortet er diese zunächst richtig, läßt man ihn aber weiter reden, so äußert er, zunächst im Zusammenhang mit der gestellten Frage, später ganz sinnlos, Ideen, die zum Teil Verfolgungs-, zum Teil Größenvorstellungen sind. Je länger er spricht, je verworrener werden seine Äußerungen. Wenn man ihn aber öfter hört, bemerkt man doch, daß keine völlige Ideenflucht besteht, sondern daß es immer dieselben Personen sind, mit denen sich seine Gedanken beschäftigen. Er hört Stimmen zu ihm sprechen: ›ich bin dem Kaiser sein Bruder, ich bin ein Monarch, was hat die Geistlichkeit für ein Recht, aus mir einen Heiland zu machen; die Polizei ist der allmächtige Gott, Pastor Schmidt ist der Gesetzgeber, die Geistlichkeit der Totengräber.‹ Man hat ihn auf alle mögliche Weise zu vergiften versucht: ›Schwefel, Lysol, Alaun, Hirschbrunnwasser, Augenverblende, Opium, Arsen.‹ Ganz wunderlicher Mittel haben sich seine Feinde bedient, um ihn zu töten. Sein Bett sei mit Edelsteinen belegt gewesen, dann seien ihm Platten auf den Kopf gelegt worden und der elektrische Strom durch ihn geleitet. Im Gefängnis unterhält sich andauernd ein Bauchredner mit ihm. Alle diese Dinge werden von Brendel sehr geläufig vorgebracht, als ob es ganz selbstverständliche Dinge wären. Äußert man Zweifel, so sagt er ganz ruhig: ›Ach, Herr Doktor, das verstehen Sie nicht.‹ Gesichtshalluzinationen will er nicht haben. Während der Zeit der Beobachtung verhielt sich Brendel stets gleich. Niemals gelang es, auch nur 5 Minuten lang ein vernünftiges Gespräch mit ihm zu führen; stets schweifte er sofort ab. Die gleiche Beobachtung haben auch die Beamten des Gefängnisses gemacht, die in der Regel gleichfalls eine heitere Stimmung an ihm beobachtet haben. Einige Male soll er allerdings auch wegen geringfügiger Dinge hochgradig erregt gewesen sein und sehr geschimpft haben.«

In der Krankengeschichte heißt es kurz darauf (Nov. 1906): »Patient hat sich bis jetzt ruhig verhalten, der Gesichtsausdruck ist heiter, er ist stets vergnügter Stimmung. Er antwortet auf alle Fragen mit großer Weitschweifigkeit und großem Wortschwall, schweift leicht ab, und kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Örtlich und zeitlich ist er gut orientiert; ebenso gibt er über seine persönlichen Verhältnisse richtige Auskunft. (Wochentag?) ›Mittwoch, da wird die Woche geteilt.‹ (Warum so oft bestraft?) ›Das ist stets durch die Polizei gekommen.‹ Zuletzt habe er ein Jahr und einen Monat wegen Körperverletzung gehabt. Er solle seine Frau geschlagen haben, da sei er aber unschuldig. ›Pastor Göbel wollte alle Menschen schmeißen, ohne sie zu berühren. Der ist nachts an mir gewesen, hat mir Schwefel und Lysol ins Wasser getan.‹ Er hätte oft gedacht, der Arzt hätte ihm Morphium in den Kaffee getan. ›Das war 1900 den neunten. 1903 haben sie eine Auferstehung Christi mit mir gemacht, d. h. durch den Erzkönig und die Elektrizität. An einem großen Schwungrad sind viele Riemen, das nennt man den Erzkönig. – Am Abend haben sie mir Opium durch die Tür geblasen, und mit Weihrauch vor der Tür geräuchert, um mir den Atem abzunehmen. Ich sollte meinen Tod lassen für den Pastor Göbel, also einen Opfertod.‹ – Er hätte angegeben, er hätte seine Strafe unschuldig angetreten; er hätte seine Frau nicht geschlagen. (Stimmen?) Er habe Stimmen gehört; der Stimme nach war es der Pastor Göbel gewesen, ob ich Gesetz, Gericht und Polizei anerkennen wolle. ›Durch die frohe Botschaft und durch das Lesen wisse er das.‹ – (Vergnügt?) ›O ja, immer sehr lustig.‹ – (Verfolgt?) ›Ja, unterwegs, wie ich von Barmen nach Mühlhausen wollte. Sie wollten mich hinterkünftig totstechen: Sie riefen: ›Wenn du da hingehst, tun wir dich totmachen.‹ Der Pastor Göbel stellte sich hin für Jesus Christus; er könnte allen Menschen für sieben Jahrtausende die Herzenskammer offen machen; er hätte die Schlüssel dazu.«

Aber die hier vermerkte harmlose Umgänglichkeit ist von kurzer Dauer. Nach wenigen Tagen mischt Brendel sich vorlaut in alles, was in seiner Umgebung vorgeht; schimpft und droht, so daß er mehrmals auf andere Abteilungen verlegt werden muß. Sein Verhalten wechselt im Laufe des Winters noch wiederholt: immer wieder werden Zeiten, in denen er sich ruhig, geordnet, gefällig, munter benimmt, von Erregungszuständen unterbrochen, in denen er laut und streitsüchtig wird. Dabei sind dann seine Äußerungen von Wahnvorstellungen verschiedener Art, besonders im Sinne des Größenwahns erfüllt, z. B.: »Ich bin Jesus Christus selbst, ich arbeite für Kaiser und Reich, ich bin Sieger in Christus, ich bin Gott, ich brauche Kaiser und König nicht anzuerkennen« usw. Uber Sinnestäuschungen findet sich leider aus dieser Zeit keinerlei Angabe. – Im Frühjahr 1907 wird Brendel in eine andere Anstalt überführt, in der er seither geblieben ist. Auch dort wechselt seine Stimmungslage und entsprechend sein Verhalten in der geschilderten Weise. Die Krankengeschichte berichtet nun über die Symptome etwas ausführlicher. Wieder stehen im Vordergrunde Wahnvorstellungen in bezug auf seine Person: er besitze ein Fürstentum, ein Herzogtum, ein Königreich. Dazu treten Erlebnisse, die auf wahnhafter Umdeutung von körperlichen Sensationen beruhen: er habe schon einmal den Opfertod erlitten. Leute, die sich als Pfleger ausgäben, hätten ihm die Knochen kaputt gemacht, den Hals zugeschnürt. Durch fremde Beeinflussung leide er an absonderlichen Körpergefühlen. Nahrungsverweigerung deutet auf Vergiftungsfurcht hin. Er führt erregte Selbstgespräche, schimpft laut, droht mit Schlagen – kurzum, die meisten Anzeichen einer akuten halluzinatorischen Psychose sind gegeben.

Zugleich aber tritt schon eine Gruppe von Symptomen auf, die es wahrscheinlich macht, daß der akuten Erkrankung bereits ein längeres Vorstadium vorausgegangen ist, in dem für einen Kundigen bei genauer Prüfung die Diagnose wohl schon zu stellen gewesen wäre. Brendel war nämlich sowohl in seinem äußeren Benehmen, wie in seinem Sprachschatz durchaus maniriert und verschroben. Er gebrauchte eine »Menge neugebildeter, größtenteils ganz unverständlicher Worte«. Der Fortgang der Krankheit beweist, daß es sich nicht um den akuten Schub einer in Phasen mit Remissionen verlaufenden Krankheit handelte, sondern um einen fast stetig fortschreitenden schleichenden Prozeß, der nicht zu einem deutlichen Abschluß im Sinne eines schizophrenen Endzustandes führte. Brendels Verhalten hat sich in fast 15 Jahren so wenig mehr geändert, wie seine Stellung zur Außenwelt. Immer wieder erschwerten heftige Erregungszustände, die deutlich mit halluzinatorischen Erlebnissen zusammenhingen, den Umgang mit dem sonst willigen, munteren und bei all seiner Verschrobenheit in praktischen Dingen sehr anstelligen Mann. Er muß deswegen stets im festen Haus gehalten werden, wo er eine Zelle bewohnt, in der man ihn zu erregten Zeiten leicht isolieren kann, während er sich sonst unter den anderen Kranken bewegt und bei der Hausarbeit nützlich macht.

Bei zwei Explorationen, die wir 1920 und 1921 in der Anstalt vornahmen, war Brendel überaus zugänglich und gesprächig. Die riesige Gestalt, auf einem Beine in schnellen, wippenden Sprüngen sich fortbewegend, bietet einen grotesken Anblick. Das etwas krampfhaft verkniffene Gesicht mit tiefliegenden hellen Augen erinnert im Ausdruck an Bilder des späten Strindberg. Beim Sprechen belebt es sich durch eine äußerst bewegliche und präzise Mimik mit schauspielerischem Einschlag. Parallel damit geht eine ebenso prägnante Gebärdensprache. Alles, was er sagt, stellt er mit dem ganzen Körper dar, und zwar mit so ausladenden wuchtigen Bewegungen, daß man den Wärtern gern glaubt, wenn sie versichern, zu fünft kaum mit Brendel fertig zu werden, wenn er erregt ist und etwa einen Mitpatienten, der ihn reizt, zu erwürgen sucht. Obgleich er anscheinend im Gespräch bereitwillig auf den Partner eingeht, so ist es doch sehr schwer, auch nur einen zusammenhängenden Satz von ihm zu erlangen. Er wendet sich sogleich zu weitausholenden Erzählungen, wird lebhaft, mischt verschrobene Ausdrücke und Wortneubildungen ein und ist in wenigen Sekunden tief in seiner persönlichen Vorstellungswelt. Seine Sprache ist, von den eigenen Worten abgesehen, ebenso prägnant wie seine Gesten. Auch mitten in sonderbar verschrobenen Gedankenkomplexen gelingen ihm zahlreiche gut pointierte allgemein-weltanschauliche Aussprüche. An den intensivsten Stellen hat sein Gebaren etwas echt Dämonisches von großem Stil, nicht im Sinne eines Pathos, sondern eines fast wilden Zynismus, der alles Erleben als Spielball grotesk-launischer Einfälle vergewaltigt.

Brendel ist während des ganzen Verlaufs seiner Krankheit zeitlich und räumlich völlig orientiert gewesen. Auch für die erste akute halluzinatorische Phase wird dies in den Akten ausdrücklich betont. Sein Gedächtnis ist sehr gut; er weiß auch entlegene Dinge, wie die Adresse eines Bruders vor 15 Jahren, sogleich zu reproduzieren. Die reichliche Verwendung von Zeitereignissen in seinen neueren schriftlichen Äußerungen und in der Unterhaltung zeigt an, daß auch seine Merkfähigkeit gut erhalten ist. Wenig Sicheres läßt sich über die Treue seines Gedächtnisses sagen, sofern es sich auf den Zusammenhang seiner Erlebnisse, ihre Bedeutung, kausale Verknüpfung u. dgl. bezieht. Aber die Quellen dieser Unsicherheit liegen auf verschiedenen Gebieten. Da durch halluzinatorische Erlebnisse seine Stellung zur Umwelt seit langem bestimmt ist, so kann man vom Beginn der Erkrankung an, also bereits einige Jahre vor dem Manifestwerden 1906, nicht mehr mit einer nüchternen Buchung der Erlebniskomponenten im Sinne des Normalmenschen rechnen. Und wenn einmal eine derartige Lockerung im Verhältnis zur sinnlich wahrnehmbaren Umwelt eingetreten ist, wenn jeder einfache Eindruck in phantastischer Weise über seine rationale Bedeutung hinaus ins Vielsagende oder ins Unheimliche gesteigert werden kann, so ist auch der nachträglichen Umbildung zuerst schlicht erlebter Ereignisse Tor und Tür geöffnet: Erinnerungstäuschungen und Konfabulationen aller Art werden den »objektiven« Erlebniskern – wenn man einen derartigen Hilfsbegriff einmal in Kauf nehmen will – überwuchern. In der Tat ist es bei Brendel völlig ausgeschlossen, über irgendwelche Ereignisse seines Lebens bündige Auskunft zu erlangen. Einige formale Daten erhält man leicht (Zeit, Ort, Personennamen). Sobald aber das Inhaltliche aufgerollt wird, entgleitet er in seine chaotische Vorstellungswelt, die uns nur noch in Bruchstücken unmittelbar verständlich ist und vorsichtiger Analyse die allergrößten Schwierigkeiten entgegensetzt. Trotzdem muß dieser Versuch mit Hilfe der mündlichen und schriftlichen Äußerungen Brendels gemacht werden, ehe wir es unternehmen, den einzelnen psychopathologischen Phänomenen nachzugehen.

An schriftlichen Aufzeichnungen liegen vor zwei dicke Quarthefte, eng mit Bleistift beschrieben, ferner einige 30 einzelne Blätter, Briefe u. dgl. Das meiste stammt aus den letzten Jahren, doch sind ein paar Stücke früher datiert. Einige Beispiele sagen mehr als Beschreibung. So heißt es November 1906 in einem Gesuch an den Abteilungsarzt der Anstalt: »Da ich meiner Pflicht bin nachgehgangen u. hatte mich darauf verlassen, das ich meinen Betriebs Unfall nach der dreizehnte woche angeh Meldet wurden ist von Brendel so wahrren die Infaliden Alters Versicherungs Anstahlt verpflichtet das der Behrufsgehnossenschaft in Erkenntniss zu setzen, auch ein Gefängnis, denn derselbe ein Unfall erlitten hat, der Berufsgenossenschaft in Ergennis zu setzen, nicht den Armmen Menschen vor die türe zu setzen, Wenn derselbe in ein Krankenhaus überführt wird zur einer Opheration, dann dritt das Gefängnis hin und sagt, er hat kein Unfall bei uns erlitten, da derselbe sich soll an die Geistlichkeit halten; Warum hat der Geistliche den Armmen Menschen zu dem Artz geschickt zu einer Opheration. Da der Geistliche doch nicht, der Lebendige Jesus ist, auch nicht mein Gott for stehlt da die Geistlichkeit blos mit starke gesunde Menschen Arbeiten thut, durch das Himmottisieren, auch wieder wass dem Geistlichkeit seine Diener anbelangen, die Menschen zu verflogen, das sind die Weißsager, das kommt davon, wenn der Mensch sein Mund zu hält, die Stimme dann Weider schald, ist zu sagen Bauchrettenner wass andere Leute eine Engstlichkeit beförten tut, den Armmen Menschen eine Wuth zu bringt, ist er in der der mite verliert er seine kraft, so sind die Armmen Menschen dringend geh zwungen von dem Artz kräftig zu Essen.«

Juni 1912: Großartige Liebe: »Himmelshölle in unterirtischen Grünte der Tieffession in Gewerbs mäßig zu bringen Kohle gaas Himmels Regen Naftalin Fasstalin Regen Wasser zur Erde am Rande Schmirgel bei den kultussfähigkeiten, die man an dem Kopfe des auspumpen gebraucht durch Blitz Donner Hagel Strom Gewitter unter der Kreatur der Allmächtigkeit Allwissent. Treibt in Wesen durch Wolken Luft Wind Hauch in der Zitone Bonjobilato Wirbel durch dem Geheul Uber nuss Süd Ost Nord West durch Kugel Schlangen Zeichen in der Sichtbarkeit, bei Aldem Ihreseits en kam Herscht Ahtrobant Licht der das Wimern erhöret in dem Glühkörper Vaktior Poesie Also Sündflut Zions Leute an rufen dem Scheinwerfr in Silben Unfruchtbarkeit, in Wort Chrisstal in sein Allein beobachtung in Leitung seiner führung in dem Pastorer Jugjektief Weissrosse. Frakekatur tapfere Helden Abt Ab in der bewohnerschaft. Leicht Geisteskrank genannt in Gifhäuser. Sozialgenossenschaft durch den Schatzfreund. Hipschmann bitte bei Drumo Bart Elbert ohne diese andern bemerkt in der Seuche schön Geschmag Liebchen kunst Dinger. Eiweiss Essigess strakt Wein Eßstrakt Blutstal Eicksstrackt Mopfjum Opfjum Bleiwasser Jutiformbulwer Gloriform Zinkblei wasser fliessigen Höhnstein Brunzwasser Hirschwasser. Oh wih fiel Sachen habe ich noch –«

April 1919: »... meine Herrn, ich ersuche die korratie, dem's gefällt, die gesetze zur Last Ruht, die Fikuri zu leisten, aber da mit hin, bin ich augenblicklich, schon betreff, von 22. 4. 07 in einer Heilanstalt überführt über aussder Ambitasieon, mein lingen Bein der Hüfte u. Nervisitot Retur stelte, in dem die hände der die Oberation aussstellte mein Chef Bardeleben, u. kein Fürsorge Institut zur, Last dem Gedächtniss, ich der strafe um Not ausging. –«

(? 1919): »Von einer Haide! In einer Wüstung, sind auch Grass Kraut und Fruchtbare bäume drüber gewachsen, der Rede, u. nach der auferstehung, sind es derselben Wüstung fon Gott, erkant anerkennung Zirte Asspotomj; Geistesseele fon Herr; führe dich selbst du t; in heiligen Geiste lebt ewiglich, u. nicht fon unabhenglichen geiste, in einer unseebare zeit, fir dein dun und Wessen in einer anseeliche Persion krenklich erlebt du gehst Irrent, Wir exzerrdieren in ein Sütpohlparriks in dem yuqistriwierdigen Lebenssetzskraft ewiglich lio lomathi reflexs rögeen rerenz lelenz Afent fon Gott in himel eine Masascec über Volke der Erde memesser aus eine Guiahnuss keiner Denkt, woh raus es lang, Planeth ist Weisseslicht in Kometh die erde fon Kompaden erhöret Ziliede ein gang Diplomat, lio ist der höchste Horizont wass keine Affiäre Gott; Stiry Dexterry. Indanz J. Subdanz Joryom. die weit steht wih Asstromj. Der Abril hat fon Elf Monat 101. Eklebtisie, Verfolgung Geistes zerstörrung fon ein Wahnsinnigen, mit andere Geister schärtz u, witz darauf axtrezirt, aretirt geisteskrank, an dem es glaubt geheilt seist du bist in ewigkit fon deine leiteine lorelei bei leid von infrorenz fon Gott in himel zum Krieg zur Erde sein Kaiser geachtet die Welt aber noch nicht an dem Ort der Ruhe befart ewig.! ...«

Aus einem Heft: »Eine frage, so auch alle Tiere sind mit menschlichem Geiste verwant, aber bloß darin da der menschliche Geist wirksamer an die Tiere herraufzieht zu tun der menschliche Laute (?) zu leben zu einsieht die Tiere im geiste seele unschult in Menschen verstehen zu beurteilen die Tiere auf Erden für gewitterscheun wie Menschliches gehöf an die Tiere der geist for Menschen aus der land Tier ein hegt ...« Auf einem gelben Blatt: »»Ich tringe hier mit noch mahl geoframst das ich nicht berechtigt bin mir Haimadt beruhtigt irgent in ein Orte wegen des starke Kreutzvernägellung, die an Brendel geleistet ist, so wih der evangelische, & der katholische Geistliche auch öffentlich in dem Obpfrkreutz dem Platz verläst so auch der dan da unter klätert macht das selbe Spiel im unterrock – – So auch der Artz der in ein Menschen auf dem Tisch Nagelt kratz auch aus auf ein ander hosten woh die Masten & Schiffe an höchsten stehn in der Augen Welt so haben sich die Pfleger den Trilch und Schuhe selbst bei dem Geistlichen und dem Artz zu butzen lassen – –«

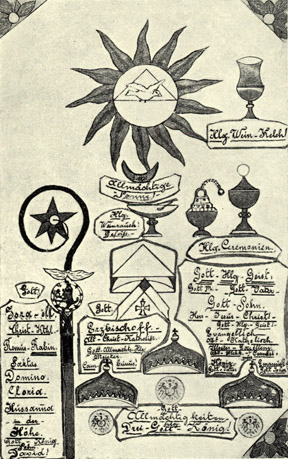

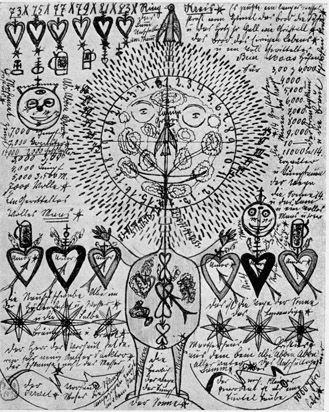

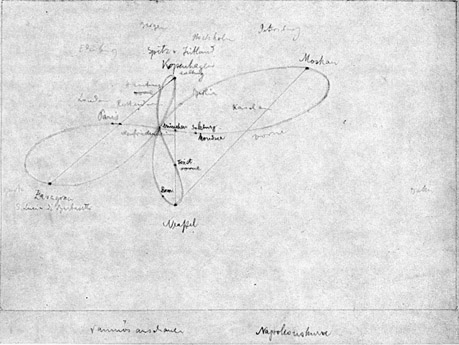

Die Schrift (vgl. Abb. 168) steht auf tiefem Formniveau, ist recht unleserlich, schwerflüssig, in runden Zügen ausfahrend. Von Rechtschreibung kann kaum die Rede sein. Die einfachsten Worte erscheinen in eigener Schreibweise (z. B. schreibt er stets »woh«), große Anfangsbuchstaben stehen stellenweise ebenso oft am falschen wie am richtigen Platze. Eine große Zahl von Worten schreibt er lautlich-mundartlich (meist thüringisch), z. B. »kleicher Massen, Sitzblatz, irtisch, betekt usw.« Diese Eigenheiten bewegen sich durchaus im Normalen. So schreiben zahllose Menschen mit geringer Schulbildung. Sobald wir jedoch die Satzbildung prüfen, reichen diese gewohnten Maßstäbe nicht mehr. Einfache, übersichtlich geschlossene Sätze kommen überhaupt nicht vor. Hat man wirklich einmal einen verständlichen Satzanfang, so geht er, häufig mit scheinbarer grammatikalischer Bindung, alsbald in eine endlose Wortreihe über, die oft genug erst nach einer Seite und wie zufällig mit einem Punkt endet. Die grammatikalischen Schemata, die in diesem Wortgewirr angewendet werden, sind höchst primitiv. Vollständige Urteilssätze, in denen Subjekt und Objekt durch ein Verbum verbunden sind, (auch adverbiale Sätze) kommen vor, machen jedoch nur einen geringen Teil der Texte aus. Adjektive sind in manchen Abschnitten überhaupt nicht aufzufinden. Wenn nun auch die Aneinanderfügung der als Vorstellungskomplexe auf zufassenden Wortgruppen häufig als regellose Reihung nach assoziativen Vorgängen, ohne formal-sprachliche Bindung erscheint, so kann man bei genauerer Prüfung doch unschwer einige grammatikalische Schemata finden, die mechanisch, ohne dem auszudrückenden Inhalte gemäß zu sein, sich dem Schreibenden aufdrängen. Derartige Schemata sind nun nicht etwa für diesen Fall besonders bezeichnend, sondern lassen sich in den meisten Fällen von »Sprachverwirrtheit und Inkohärenz« aufweisen: z. B. »spräche durch der Luft, in der künstliche Antwort segen läßt, in der Hauch Nähe & trogen läst der Frucht der früchte in dem Heissen Otzian von der Last andere helfen, in der anhaltente Tragkraft betacht, ertacht, in dem Jahren gewimelten Erdlaufen, etc.«

Daß die fünfmalige Bindung dieser Vorstellungskomplexe durch die Präposition »in«, die man räumlich oder in übertragendem Sinne begrifflich subsumierend verstehen kann, nicht etwa wörtlich gemeint ist, bedarf keines Beweises. Vielmehr muß man sie entweder als völlig leeres Schema für die Reihung solcher frei assoziierten Komplexe nehmen oder aber eine Reihe von Bedeutungen als mitschwingend anerkennen, etwa: worauf, wobei, in der dann, durch (= indem dadurch), um (räumlich zuordnend) u. a. Ähnlich formelhafte Bindungen sind: wogegen, der aber, und nicht (einfache Antithese). Und schließlich die einfachste, ganz locker nebenordnende, typisch für die Sprache des Kindes und des Kindermärchens – und der Bibel – das »und«. Eine Prüfung des Vorstellungsmaterials, das auf solche undifferenzierte Art aneinandergefügt ist, führt nur bei einem kleinen Teil der Komplexe zum Verständnis. Trotzdem ist der anfangs ganz aussichtslos scheinende Versuch lohnend, da aus den Bruchstücken verständlicher Sätze immerhin ein Teil des Vorstellungslebens klar wird.

Nehmen wir etwa den Abschnitt: Pastor Göbel usw., der allerdings besonders durchsichtig ist. »Pastor Köbel briefträger Sohn habe ich ihm gehaun u. wuste nicht das ehr in gefängniss Passtor wahr, habe ich im sein auf sehr auch noch geprügelt hartmann, ein Thüringer, schuster, so auch hier in X diess selbe zum Forspillung falsche Tatsache beurteil ich rufe mein Bein in himelan. um dem empfang X. Gnade der Umgebung für dem Einsitler fon mir die Wahrheit Du Mein eitlich Teut est, oh ihr mansarte Opfer wahrrum ich die geistliche verneinte wollen wir kein Infaliden Rente käm. Ein lam hält still, wih Brendel ess dem ärtzten in Krankenhaus tat dem zu vertraun ich selbst for mich, der Katostrophe ein Trat, sah ich mein Tot for augen ...« Aus mündlichen und sonstigen schriftlichen Äußerungen geht hervor, daß Brendel anscheinend in der Haft gegen den ihn besuchenden Geistlichen und gegen Aufseher tätlich geworden ist, was in dem Gutachten von 1906 ohne Personennennung auch kurz erwähnt wird. Dadurch wird der Satz bis: »Hartmann, ein Thüringer« inhaltlich mühelos verständlich, außer der Einschaltung »briefträger Sohn«, die sich auf den Pastor zu beziehen scheint und entweder als Personen verkennung (die dann den Angriff erklären könnte) oder als eine spielerische assoziative Einschaltung (z. B. Ähnlichkeit des Namens oder der äußeren Erscheinung mit einem dem Patienten bekannten Briefträger-Sohn). Im übrigen sind die inhaltlichen und grammatikalischen Beziehungen dieses Satzes trotz der Umstellungen, die wohl kaum über die volkstümliche Sprechgewohnheit hinausgehen, klar, »schuster, so auch hier dasselbe hier in X.« heißt: Sch., der hier in X. Aufseher ist, beurteiltes (meine Verkennung des Pastors?) als Vorspiegelung. – ich rufe mein Bein im Himmel an (– daß dies nicht der Fall ist –). Weiter etwa »der Empfang in X. brachte von der Umgebung Gnade für den Einsiedler. – Du deutest die Wahrheit meineidlich – ich verneinte die Geistlichkeit als Opfer, weil sie mir keine Invaliden-Rente geben (= käm) will.« So bleibt als ganz unverständlich nur das Wort »mansarte« übrig.

Prüft man in dieser Weise Brendels Schreibereien durch, so findet man vorwiegend folgende Vorstellungskomplexe: von rein biographischen Tatsachen kehren in seinen Betrachtungen immer wieder sein Unfall, die Operationen und die Amputation des Beines, besonders aber die Kämpfe um die Rente. Wiederholt mischt sich Erbitterung gegen die Geistlichkeit hinein, der gegenüber er sich als Opfer fühlt, offenbar in dem Sinne, daß sie, während er im Krankenhaus war, für die rechtzeitige Aufstellung des Rentengesuches hätten sorgen müssen – durch ein solches Versäumnis soll später ein Rentenverlust eingetreten sein.

Ein ganzer Komplex von Erinnerungen und Wahnvorstellungen untrennbar ineinander gewirrt, knüpft sich an die Person des Chirurgen von B., der Brendel länger behandelt hat und nun in dessen Vorstellungsleben eine solche Halbgottrolle spielt, wie etwa früher im Leben eines Kleinbauern der Hauptmann, bei dem er als Soldat die ganze Dienstzeit über als Bursche war. Tatsächlich scheint Brendel sich in der langen Zeit, die er im Krankenhaus zubringen mußte, auch betätigt zu haben. Denn eine große Menge von Medikamenten und chirurgischen Apparaten ist ihm ganz geläufig, wobei es freilich oft Schwierigkeiten macht, das Gemeinte in so entstellten Formen wie Barfimsalbe (= Paraffin), Jutiform (= Jodoform), Brangasse (= Brandgaze) wiederzuerkennen. Neuerdings behauptet er, er habe schon 1889 als Krankenpfleger bei von B. gelernt und gearbeitet. Es läßt sich leider nicht sicher feststellen, was wahr ist und wie weit die mythisierende Tendenz hier wirksam ist, die um solche, für das Leben eines Menschen wichtige Persönlichkeiten (nun gar bei einem Schizophrenen!) stets eine Hülle von Konfabulationen webt. Jedenfalls ist für Brendel der Chirurg von B. Repräsentant der großen Zeit seines Lebens, da er etwas galt, von einem hochstehenden Manne rücksichtsvoll, anerkennend oder gar kameradschaftlich behandelt wurde. In dieser Zeit hat wohl sein Geltungsgefühl den höchsten Gipfel für seine gesunden Tage erreicht. Diese psychische Bedeutung scheint uns nachhaltiger zu sein als die grob-körperliche, daß er in jener Zeit sein Bein einbüßte. Gewichtiger ist wohl die andere Folge seines langen Spitalaufenthaltes: daß er über Krankenpflege und anschließend über die Körperlichkeit im allgemeinen eine Reihe von Einzeltatsachen sich geläufig machte, die ihm später bei seinen phantastischen Vorstellungsspielen eine gewisse Erfahrungsgrundlage boten.

Nicht so leicht zu überblicken sind die Äußerungen Brendels über seine Ehe. Meist beschränkt er sich auf verhüllte Anspielungen. Nur an einer Stelle »schildert« er etwas: »Eine Frau Wittwe vergeht versuch kein leben mit im zu beschließen (d. h. bekommt der Versuch nicht, ihr Leben ohne einen zu beschließen?) sich an Jüngling um zu gehn, zu besuchen, wih er das tut, wih so es verlangt, in der gemietlichkeit, sempaty – ist so treiste an dem Jüngling, als wenn nichts for gefallen wahr, des in die Welt ein gesetze hat. Da geht das frische liebes verfahren wih bei dem Ersten und letzten Abentmahl auf eine entfäste Zeitraum – so wirt dem Arzt und Direktor u. Passtor for gesprochen um die ein wandfrage ...« An einer anderen Stelle verzeichnet er einige Daten aus seiner Ehe: Heirat 1895, Kinder geboren 1897; 98; 1900; 1903 und andere, schwer identifizierbare Angaben. In der Hauptsache scheint in seiner Vorstellung die Frau als aktive Persönlichkeit zu leben, gegen die der Mann einen schweren Stand hat. Irgendein Ausspruch, der auf eine gewisse Anhänglichkeit an die Familie schließen ließe, ist nicht bekannt. Ebensowenig läßt sich erkennen, wie weit die später zu besprechenden grob-sexuellen Phantasien etwa schon vor dem Ausbruch der Erkrankung eine Rolle gespielt haben.

Eine dritte Vorstellungsgruppe umfaßt die Erlebnisse aus der akuten halluzinatorischen Phase seiner Krankheit, und zwar offenbar vom Tage seiner letzten Verhaftung an. Die anschaulichste und relativ geschlossenste Schilderung dieses Tages gab Brendel bei einer Exploration, die wir Mai 1920 vornahmen. Sie folgt im Auszug: »in Lothringen, Herr! da wurd mir auf einmal so ängstlich, ich hätt fast in die Hose gek –, ich tappte wie ein blinder König, hab gezittert wie ein Hund – – – lauter Leute mit Kapuzen kommen daher – nur die Augen zu sehn – nachts wars, ich bettelte an einem Hause und ging weiter gegen den Wald – eine Nachtigall fing an zu singen – auf einmal ging vor mir ein Deckel in die Höhe – ein paar Menschen kriechen raus! – schnell weiter fort – hörte pfeifen, schießen – lag auf dem Felde wie tot, – dann kommt ein Mann auf mich zu und sagt: ›Sie, Männeken, Sie haben lange nichts gegessen, ich hab' Ihnen was aus Berlin gebracht.‹ – Auf einmal seh ich ein Mädchen im Busch mit einem Reh, die springen gleich davon, ich ihnen nach durch die Büsche, – fort sind sie. – Dann kam die Gendarmerie zu mir und sagt: »Ruh' n Sie sich etwas aus.« – da hatt' ich schon eine Funkstation und fühlte jeden Schlag und Strom in der ganzen Leitung. – – Im Wald ist überall ein Pfeifen und Zischen, Herr, hab' ich eine Angst gehabt! Abends waren wir in einer Wirtschaft, da frag ich, wie ich so bin, die Frau wird doch wohl keine Kalte haben? – Hupp, haben sie mich und weg war ich. – Im Gefängnis hieß es: Junge, raus, du hast gestohlen! – legte meine Pfeife auf den Tisch – und da kitzelte und stach es drin, wie nicht klug.« – »In einer Wirtschaft auf einem Ring steht geschrieben, daß der Sohn im Bett liegt bei der Mutter – und sie wollten mich abstechen – ich nach Haus und ihn vertobackt – ha! das knallte! – im Kopf macht alles rrrr – ich griff zum Messer, ä – da war Lothringen mein – ich los, versteckte mich in einem Haus – da wohnt grad der Gendarm drin, und den höre ich mit seiner Frau machen – das schrieb ich auf und hefte es an die Tür – der hat geflucht! – damals hat alles mich abgehört und war alles voll Händler und Betrüger, das war eine Katastrophe!«

Über die Deckelerscheinung im Walde gibt er noch folgendes an: »das sind Leute, die in einem Tunnel wohnten, um sich einen Napoleon zu gründen. – das kann man ja, wenn man die Hilfstruppen hat – in der Zelle, da hab' ich mal einen Geistlichen geschlagen, weil er einen Schlüssel in der Hand hielt und damit schießen wollte.« Aus dem Jahr 1906 berichtet er noch: damals habe er eben gelernt, verborgene Geister zu sehen, die nicht jeder sehen kann. »Wenn man draußen wandert, sieht man sie immer – – Im schwarzen Wasser sieht man genau, daß lauter Mordgeschichten vorgekommen sind, – Schwarzwaldgeschichten – der Himmel drüber ist eine Motte oder Made, wenn er weiß ist. – In Höhlen und Brunnen rumoren nachts Menschen, wenn wir schlafen; man kann hingehen, wenn man Courage hat und einen Strick; ich verlasse mich nicht auf den Zauber. – – Entweder Krieg, Tod oder Leben, oder Ergeben; Krieg oder Kreuz – Jesus, (das ist Pastor Göbel) der hat einen Tisch, darauf sind lauter Köpfe und Schwerter übers Kreuz – da fangen die Köpfe an zu sprechen, springen auf die Erde und wieder rauf durch Elektrizität – dadurch darf man sich nicht erschrecken und Krankheit holen.« Bruchstücke ähnlichen Inhalts findet man öfters unter seinen Schreibereien.

Schließlich mögen die Erinnerungen aus der Zeit seines Anstaltsaufenthaltes noch für sich aufgeführt werden. Bei diesen ist sicher anzunehmen, daß sie durchweg von den Trugwahrnehmungen beeinflußt sind, denen er bis zum heutigen Tage unterworfen ist. Um so mehr muß betont werden, daß er über eine Fülle von sachlich richtigen Daten verfügt, die auf die Regsamkeit, mit der er Nachrichten über geschätzte Personen aufnimmt, ein helles Licht werfen. Besonders bringt er aus dem Privatleben seiner Ärzte gern Einzelheiten vor; er weiß, wo sie studiert haben, kennt ihre Familienverhältnisse, und unterhält sich überhaupt gern in einem kollegialen Tone mit ihnen. Wahnhafte Einstellung gegen Ärzte kommt bei ihm gar nicht vor. Im Gegenteil betont das Krankenblatt immer wieder, wie er auch in erregten Zeiten stets dem Arzt beigesprungen ist, wenn etwa ein anderer Kranker bedrohlich wurde. – Anders steht er zum Wärterpersonal, dem er, wie das bei Kranken mit erregten halluzinatorischen Phasen gewöhnlich ist, Mißhandlungen vorwirft, insbesondere für die erste Zeit seiner Krankheit sexuelle Mißhandlungen. Wie lebhaft sexuelle Phantasien, wohl auch in Form echter Halluzinationen, ihn beschäftigt und gequält haben, geht aus der Angabe hervor, daß er wochenlang immer wieder unter wüstem Schimpfen aus dem Fenster nach einem Arzthause hin gedroht habe, weil sich dort ständig eine nackte Frau zeige. Damit sind die stärkeren Erlebnisse, die wir aus Brendels Leben kennen, schon erschöpft. Es bleibt übrig, nunmehr einen Grundriß seiner seelischen Persönlichkeit nach ihrer Hauptstruktur, ihrer Temperamentsanlage und ihrem Besitzstand zu entwerfen, wobei die vom Normalen abweichenden Symptome von selbst die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Brendel ist ein ausgesprochen expansiver Mensch mit lebhafter Affektivität und meist gehobener Stimmungslage. Es fehlt ihm die Tendenz, sich stetig in die bestehenden sozialen Verhältnisse zu fügen, gleichmäßig zu arbeiten, seine Familie zu ernähren. Ob ein gewisser Hang zur Phantastik ihm schon früher eigen war, ist nicht sicher nachweisbar, aber sehr wahrscheinlich. Auch die leichte Reagibilität, die bei seiner etwas selbstherrlichen Kraftnatur so leicht zu Konflikten mit dem Strafgesetz führte, spricht dafür. Und hiermit steht die Hemmungslosigkeit seines Verhaltens in Zusammenhang, die offenbar nicht erst in der Psychose aufgetreten ist. Sein Grundstreben geht auf aktives Ergreifen der Umwelt, auf Lebensfülle, Macht, auch auf Wissen. Es ist nicht schwer, die erotische Triebkraft in seinem Gebaren nachzuweisen. Dagegen fehlt ihm durchaus jede Tendenz zu religiöser Ausweitung seines Wesens. – In ganz überzeugender Weise aber meinen wir bei Brendel eine nicht weiter zurückführbare Gestaltungskraft am Werke zu sehen, die schon in seiner Gebärdensprache, zumal wenn er Begebenheiten schildert, eine gewisse Leistungsstufe erreicht hat. Sie herrscht auch in seinem ungefügen sprachlichen Ausdruck und sie bemächtigt sich überhaupt bei ihm aller denkbaren Gegenstände, um sie – formend zu vergewaltigen. Soviel sich heute beurteilen läßt, hat Brendel ursprünglich über eine gute, vielleicht etwas mehr als durchschnittliche Intelligenz verfügt, die aber durch seine Unstetheit nicht zur Geltung kam. Auch heute noch spürt man durch alle Verschrobenheiten hindurch eine gewisse Sicherheit und Schnelligkeit im Auffassen. Die Anstalt rühmt seine Gewandtheit und Findigkeit bei der Ausführung von allerhand praktischen Arbeiten. Auch in seiner Beurteilung von Menschen und Dingen findet man oft genug eine in dem Wust schwer verständlicher Worte auffallende, Wesentliches treffende Erkenntnis.

Damit haben wir die Grundzüge von Brendels Persönlichkeit und Intelligenz allgemein dargestellt, ohne den Krankheitsbegriff zu Hilfe zu nehmen. Es ist nun zweifelhaft, an welcher Stelle wir die krankhafte Abweichung vom Normalen zu lokalisieren haben. Daß die Intelligenz irgendwie Schaden gelitten hat, wird niemand bezweifeln, der einige seiner Schriftstücke gelesen hat. Die Frage ist nur, ob dieser Schaden wirklich die Funktion der Intelligenz selbst betrifft, oder nicht vielmehr die Inhalte des Denkens. Das Erinnerungsmaterial, das ihm zur Verfügung steht, wurde schon einfach berichtend durchgemustert. Man könnte noch fragen, inwiefern seine Vorstellungen von allem Üblichen abweichen. An die biographischen Komplexe anknüpfend, müssen wir in erster Linie, als ausgesprochen pathologische Erlebnisse, die echten Halluzinationen näher betrachten. Besonders lebhaft scheinen diese beim Ausbruch der Psychose 1906 aufgetreten zu sein, wie die spontane Schilderung beweist, die Brendel im Mai 1920 entwarf. Damals stürmte eine Fülle von Gesichts- und Gehörshalluzinationen auf ihn ein, zu denen sich offenbar noch massenhaft Umdeutungen wirklicher Wahrnehmungen gesellten, so daß er in einen Angstraptus hineingeriet und später aus seinem Erregungszustand heraus im Wirtshaus gewalttätig wurde. Dieses primäre Wahnerlebnis, in dem der Unheimlichkeitscharakter und der Verfolgungswahn vorwiegt, ist heute noch so lebendig in seinem Vorstellungsleben, und zwar mit diesen Haupteigenschaften, daß er bei der Schilderung immer noch in eine gewisse Erregung gerät. Mit anderen Worten, er vermag bis heute noch nicht den Wahncharakter dieses akuten halluzinatorischen Erlebnisses zu erkennen, er steht noch nicht kritisch dazu. Oder, positiv ausgedrückt: in seinem Vorstellungsleben kommt auch heute noch mit Wirklichkeitscharakter vor: rätselhafte, unheimliche Erscheinungen, Deckel auf dem Waldboden, die aufklappen, Menschen und Tiere, die im Gebüsch verschwinden, ein Zischen, Pfeifen und Schießen in der Luft, das einem Angst macht, ein Gendarm, der einem Essen aus Berlin bringt usw. – Aus späterer Zeit wissen wir von nackten Frauen, die ihm erschienen, von einer Wasserjungfrau mit phallusartigem Körper, die noch jetzt täglich im Grase und auch im Zimmer umherhüpft.

Hier schließen sich ferner an zahlreiche abnorme Körpersensationen: im Primärerlebnis hat er »gleich eine ganze Funkstation im Leibe und fühlt jeden Schlag und Strom in der ganzen Leitung«. Ferner spürt er häufig ein Kitzeln und Stechen im Körper, besonders im Genitale – das Essen schmeckt nach allen möglichen Chemikalien, meist Giften usw. In das Gebiet des Verfolgungswahns fallen noch eine ganze Reihe von Einzelerlebnissen: der Pfarrer will ihn erschießen, zeitweise stehen Wärter und Mitkranke im Verdacht, ihm übel zu wollen, Christus will ihn kreuzigen und vergiften. Müssen wir uns so die Auffassungssphäre gelockert, bereichert, voll unheimlicher Erlebnisse vorstellen, so ist er seiner Natur nach diesen nun doch keineswegs hilflos ausgeliefert. Vielmehr setzt er der andrängenden übermächtigen Außenwelt, deren sein Verstand nicht mehr Meister wird, stärkere Kräfte entgegen; unversehens finden wir den Maurer in vollem Zuge, sich durch Magie und Zauberei mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Manche Äußerung könnte unverändert aus dem Munde eines Primitiven kommen, z. B. seine Schilderung des Spiegelzaubers: »Die Sonne ist ein ›Korbel‹, d. h. soviel wie Kurve. Sie dreht sich blitzschnell. Hält man sie fest, kann man einem Menschen den Hals damit abschneiden oder die Nieren, das nennt man den Harten Strich – da ist die Sonne ein Tod, ein Südpol-Parix. Oder man macht es mit dem Spiegel aus dem Schatten. Da kann man einen Strahl fangen, einen Menschen damit lähmen, oder ihm den Hals zudrehen. Bekennt er dann seine Schuld, so kann man ihn wieder loslassen – sonst muß er sterben.« Außer dieser einfachen Verzauberung oder Vernichtung eines anwesenden Menschen, vermag er jedoch auch entfernte Personen zur Ergebung zu bringen, und zwar ebenfalls mit Spiegel und Vergrößerungsglas. – »Hypnose kann man auch weittragend machen bis an's Weltende.«

Zusammenfassend ist zu sagen: bei Brendel passen die schizophrenen Hauptzüge so gut in seine charakterologische Struktur, daß ›die Veränderung der Persönlichkeit‹ nicht so tiefgreifend zu sein scheint, wie wir es zu sehen gewohnt sind. Gerade solche Fälle könnten die Frage nahelegen, ob etwa bestimmte Typen dem schizophrenen Prozeß gegenüber sich besser behaupten als andere, und welche Eigenschaften dafür wichtig sind. Sicherlich hat Brendel sich bei seiner autistischen Abkehr von der Außenwelt einen ungewöhnlich reichen Schatz an lebendigem Vorstellungsbesitz gerettet oder neu erworben. Das bezeugen seine Werke, denen wir uns nunmehr zuwenden.

Soviel sich feststellen läßt hat Brendel schon früher Neigung zum Formen und Schnitzen gehabt. Als Maurer will er auch bei Stukkateurarbeiten geholfen haben. Ferner behauptet er, plastischen Schmuck für Schränke u. dergl. aus Blut und Sägemehl geformt zu haben – diese Technik habe sich sehr gut bewährt. Nachprüfen lassen sich diese Angaben nicht, von der Familie werden sie bezweifelt. Ein Verfahren, aus Blut und Sägemehl plastische Dekorationen zu pressen, besteht tatsächlich und wird fabrikmäßig ausgenutzt. Seinen Kindern habe er nicht nur Rahmen geschnitzt, – sie mögen der im Krieg neu aufgeblühten Art an Scheußlichkeit nichts nachgegeben haben – sondern auch Puppen. Die Frau habe das gern gehabt und ihn immer dazu angetrieben. Auch will er eine Zeitlang als Former in einer Eisengießerei tätig gewesen sein. Aus diesen Angaben, die von ihm selbst stammen, geht hervor, daß er in seinen Berufen wiederholt Gelegenheit hatte, die Technik des Formens aus weichem Material zu üben, wodurch zweifellos die bewußt plastische Auffassung der Außenwelt über das gewöhnliche Maß gefördert worden ist. Dagegen spielt bei derartigen Tätigkeiten die eigene Erfindung so gut wie gar keine Rolle, zumal, wenn man wie Brendel mehr aushilfsweise mit dem fremden Beruf in Berührung kommt.

Anders zu werten ist das Schnitzen für seine Kinder. Dabei ist er spontan bildnerisch tätig und sucht ein noch so einfaches Anschauungsbild (Puppe kann ein durch wenige Kerben belebtes Holzstück sein!) zu verwirklichen. Wenn diese seine Angaben also zutreffen – man ist nie sicher, ob er nicht seine jetzige Tätigkeit aus irgendeinem Grunde in die Zeit seines Familienlebens zurückprojiziert –, so müßte man zugeben, daß er nicht völlig unvorbereitet, mit einem gewissen technischen Können, mit einiger Erfahrung über Bedingungen und Möglichkeiten des Gestaltens das Schnitzen wieder aufgenommen hätte. Erkundigungen bei der Familie haben freilich gar keine Bestätigung für irgendeine dieser Angaben gebracht. Eine recht gescheite Schwägerin, die über Brendel bestimmte und überzeugende Nachrichten gab, wußte nichts von solchen Neigungen, meinte vielmehr, er würde dazu nie Geduld gehabt haben. Wir dürfen also, selbst wenn wir aus Gewissenhaftigkeit damit rechnen wollen, daß Brendel bereits früher geschnitzt habe, diese Vorkenntnisse keinesfalls als sehr gewichtig in Anrechnung bringen.

Fall 17. Abb. 79. Kopf (Brot, geknetet). 24 h.

In der Anstalt begann Brendel 1912/13 Figuren aus gekautem Brot zu kneten, die sich nach Mitteilung der Ärzte und älterer Wärter meist durch Obszönität auszeichneten. Erhalten ist von diesen ersten Versuchen gar nichts. Das einzige Stück in Brottechnik, der Kopf Abb. 79, gehört an den Anfang seiner Produktion. Er ist mit Kalk überstrichen, so daß man ihn erst beim Betasten von einem Gipskopf unterscheiden kann. Der säulenförmige Hals, in eine Art Teller übergehend, wie der Fuß einer Vase, weist auf den Zusammenhang mit solchen stereometrischen Raumformen hin. Der Kopf selbst ist wenig durchgeformt. Nur die hervorquellenden, stark divergenten Augen sind sorgfältig und fast realistisch gebildet, was die beunruhigende Wirkung noch erhöht, zumal im Gegensatz zu den greulichen drei Mundspalten, die man nun auch realistisch zu nehmen geneigt ist. Die Hirnschale fehlt. Statt dessen sieht man Furchen und Windungen des Gehirns freiliegen, die jedoch von vorn nach hinten verlaufen. Erklärungen über die Entstehung der »Pystie« (– Büste) waren nicht zu erhalten. Etwa in der gleichen Zeit scheint er mit dem Holzschnitzen begonnen zu haben. Der damalige Abteilungsarzt, der Brendels Neigung unterstützte, berichtet, er habe nicht etwa erst tastende Versuche gemacht, sondern von Anfang an seine charakteristische Art gezeigt. Vorbilder interessierten ihn nie, selbst wenn man ihm eigens welche gab. Als ihm später einmal Bilder von Kunstwerken verschiedener Zeiten gezeigt wurden, gefielen ihm ägyptische besonders.

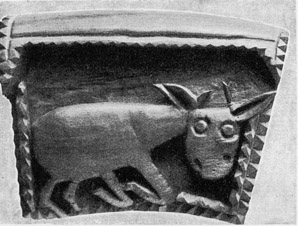

Fall 17. Abb. 80. Das bescheidene Tier (Holz). 14,5x11.

Von den Schnitzwerken, die im Besitz der Heidelberger Sammlung sind, ist das erste, soviel man weiß, das bescheidene Tier, Abb. 80, aus einem flachen Stück hellen Mahagoniholzes (offenbar von einem Möbel stammend, die Rückseite ist poliert). Ein Tier, seiner Körperform nach nicht näher bestimmbar, von der Seite gesehen, den flachen, breiten Kopf ganz herumwendend, so daß man von vorn auf ihn schaut. Große Ohren und kurze Hörner weisen auf ein Rind hin. Die Vorderbeine sind geknickt – das Tier scheint zu knien. Formal fällt auf die außerordentlich strenge Gebundenheit dieses Reliefs. Das ursprüngliche Volumen des Brettstückes wird als Idealraum sorgfältig beibehalten, indem durch stehengelassene (oben) und angesetzte, leicht gekerbte Umfassungsleisten eine vordere Grenzfläche, ein Proszeniumrahmen sozusagen gebaut wird, über den die Wölbung des Reliefs nicht hinauswächst. Diese Umrandung, die gerade unter den Füßen ausläßt, und dadurch der Gefahr entgeht, als Raumandeutung im realistischen Sinne, als Stall etwa, genommen zu werden, und wegen dieser Unterbrechung auch nicht als Bilderrahmen gelten kann, macht jedoch nur einen Teil der Gebundenheit aus, den äußeren, materiellen Teil. Die Körperformen an und für sich tragen denselben Charakter, auch wenn man ihre Konturen nicht auf den dicht andrängenden Rand bezieht. Fast als reine Horizontale zieht der Rücken dahin und setzt sich sogar als obere Stirnabgrenzung beinahe stetig fort, obwohl der Ohr- und Hornansatz die Kontinuität der Form unterbricht.

In ganz einfacher Kurve verläuft auch der Bauchumriß des wunderlich birnförmigen Körpers, der eher an Insektenleiber erinnert. Von dem flüchtig betonten Schwanzansatz sich steil senkend bis zum hintersten Beinansatz, dann umbiegend und sachte bis zu Augenhöhe aufsteigend; die vier Beine (nur durch die Richtung, nicht durch Abstand oder Überschneidung in vordere und hintere geschieden) aus sich entlassend, wie Konturausbuchtungen. Wie am Leib, so fehlen auch an den Beinen alle Formdetails und alle an irgendeinem realen Tier nachmeßbaren, richtigen Proportionen. Die Beinpaare sind nur durch strenge Parallelität der Haltung einander zugeordnet. Denkt man sich die geknickten Vorderbeine gestreckt, so würde diese Kuh einer Giraffe sehr ähnlich werden. Und schließlich der riesige, platte Kopf, an der Stirn ebenso breit wie am Maul, mit großen kreisrunden Knopfaugen, die wie durch Brillenränder mit sanftem, etwas glotzendem Staunen zu blicken scheinen. Die Nasenlöcher weit auseinander, ungleich hoch, ein Maul nur bei steiler Unteransicht zu bemerken. Breit, nur sacht ansteigend dehnen sich die mächtigen Ohren, zwischen denen zwei kärgliche Hornstumpen als einzige, ganz vom Grunde gelöste Details sich einander zuneigen.

Bei flüchtiger Betrachtung der Umrißform (sehr instruktiv ist es, sich diese durchzupausen!) könnte es scheinen, als stehe diese völlig auf der Stufe des Kindes. Aber je näher die Bekanntschaft wird, desto sicherer fühlt man einen Unterschied, der freilich schwer zu umschreiben ist. Gemeinsam ist beiden die Realitätsferne, die Vernachlässigung des charakteristischen Details, die auf geringer Klarheit und Fülle des Anschauungsbildes beruht. Gemeinsam dementsprechend die gleichmäßig hinziehende Umrißlinie, die »Aufzählung« der vier Beine in der Bildfläche nebeneinander. Aber hier stoßen wir auf den Punkt, wo die Wege sich scheiden. Mustert man die große Menge von Tierzeichnungen der Kinder durch, die durch Publikation allgemein zugänglich sind, so findet man leicht eine ganze Anzahl, die in dem Anschauungsbild oder der Gestaltungsstufe nahe verwandt erscheinen. Aber wie viel leerer sind diese Kurven der Körperumrisse durchweg! Wie fallen die Körperteile als zufällige Anhängsel eines walzenförmigen Leibes auseinander! Dann liegt nun in der Tat der Kern des Unterschiedes, der sich etwa so formulieren läßt:

Verglichen mit den äußerlich ähnlichen Tierdarstellungen der Kinder zeichnet sich Brendels kniendes Tier aus: 1. Durch bestimmtere Konturführung bei fast gleicher Armut an Detail. 2. Durch eine Gliederung des Körpers, die trotz der Naturferne den überzeugenden Eindruck eines Tierorganismus macht, (dieser Eindruck scheint vorwiegend durch eine Abwägung der Massen, also durch eine spezifisch plastische Rechnung mit Raumgebilden erreicht zu sein). 3. Durch die zwingende Gestaltung eines wunderlichen Motives, des Knieens, bei einem Tier. 4. Dazu kommt dann die anfangs erörterte konsequente Reliefgestaltung und die bei aller Strenge erstaunlich natürlich und schlicht ansprechende Komposition in die umrandete Fläche. Und jetzt, nachdem wir den formalen Qualitäten des Werkes nachgegangen sind und eine ganze Reihe ernsthaft zu wertender Momente aufgespürt haben, dürfen wir auch wohl die Frage nach dem unmittelbar im Formerlebnis mitgegebenen Gefühlston stellen, ohne befürchten zu müssen, daß wir einer Suggestivwirkung auf Grund unkontrollierbarer Assoziationen zu rasch unterlägen. Aus zahlreichen Reaktionen von Persönlichkeiten verschiedener Art sind folgende gemeinsamen Züge hervorzuheben:

Sobald das erste Stutzen überwunden ist, während dessen man sich fragt, ob das Werk nicht einfach ein Ausdruck kindlichen Unvermögens sei, rührt der Eindruck des Rätselhaften den Beschauer in steigendem Maße auf. Obgleich über die Realitätsferne des Tieres, in dem man nur ganz schwach Einzelformen der Kuh anklingen fühlt, kein Zweifel möglich ist, so überträgt sich doch unentrinnbar der Eindruck dieses Tierwesens als einer nicht nur denkmöglichen Abart, sondern als eines schlicht überzeugenden Organismus. Über diese Einheit im Sinne eines Tierindividuums hinaus spricht aber noch ein anthropomorpher Zug im Blick und in der ganzen Haltung, wozu auch die Vorderbeine in Kniestellung gehören, die man umsonst als ein Knieen vor dem Niederlegen rational zu deuten trachtet. Noch allgemeiner gesagt, berührt uns aus diesem Werk ein Hauch von jener Einfalt, die uns still macht, wo immer sie uns begegnet, sei es in den Augen eines Tieres, eines Kindes, in Werken der Primitiven und früher Kulturen häufiger als in neuerer Zeit, im Osten häufiger als in Europa.

Gleichgültig ob der Autor nun bewußt ähnliches gefühlt oder gedacht hat, es liegt etwas von der seelischen Haltung in diesem Tierrelief, die man heute als den neuen Tiermythus zu bezeichnen pflegt und an den Namen Franz Marc knüpft. Damit ist nichts weiter ausgesagt, als die Tatsache, daß dieses Werk, abseits des Tageslärms hinter Anstaltsmauern von einem ungelernten und ungebildeten geisteskranken Maurer gearbeitet, viele Beschauer an eine bestimmte seelische Haltung in der Kunst der letzten Generation gemahnt, von der er keine Ahnung haben kann. Und vorher wurde gezeigt, daß dies selbe Werk eines Ungelehrten, eines derben Eigenbrötlers in seiner formalen Gestaltung eine souveräne plastische Auswägung der Massen, eine ansprechende Komposition, eine sichere und überzeugende Durchführung der spezifischen Relieftechnik ohne Entgleisung ins Plattrealistische, kurzum Qualitäten bewährt, die man nur mit Ausdrücken aus der Kunstbeschreibung schildern kann. Zusammengefaßt: dieses Bildwerk überträgt auf den Beschauer eine bestimmte seelische Haltung, indem es einen mageren, kindlich-beschränkten (Natur-) Formenschatz durch Gestaltungsmittel der Kunst zu einer scheinbar planvollen formalen Einheit fügt. Bei diesem Resultat mag die Analyse einstweilen haltmachen. Fragt man nun den Urheber selbst nach Erläuterungen zu seinem Werk, so macht man wiederum, wenn man will, eine »Normal-Erfahrung!«: daß nämlich eben der Urheber häufig genug der unzulänglichste Interpret seiner Schöpfung ist. Hier steigert sich diese Diskrepanz ins Groteske, indem Brendel nach einem unverständlichen Satz über Herodes, der gern Kühe auf der Weide habe, nur eines findet: dies ist »die Kuh, die auf katholisch geht«.

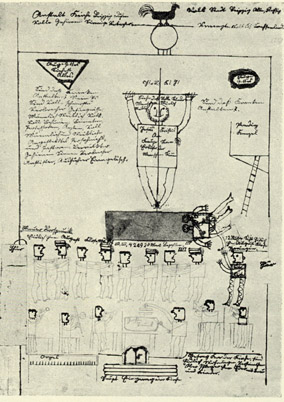

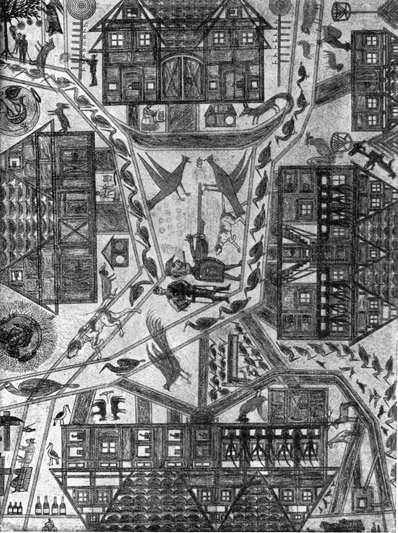

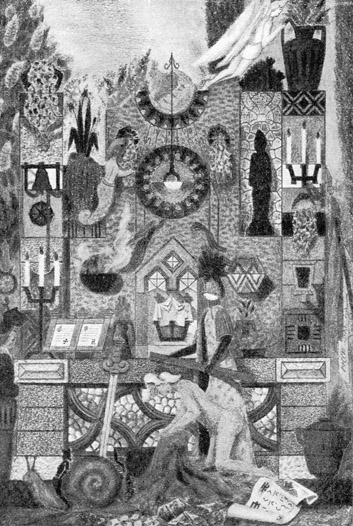

Aus dem Anfang seiner Tätigkeit stammt auch das größere ganz flache Holzrelief »der Arzt am Krankenbett«, Abb. 81, aus hellbraun gebeiztem Tannenholz. Von derben Rillen ist die rauhe spleißige Holzplatte kreuz und quer durchfurcht. Doch überträgt sich bei der Betrachtung alsbald der Eindruck einer gewissen Ordnung trotz aller ungefügen Derbheit. Wiederum wirkt dabei mit, daß die Vorderfläche maßgebende Formträgerin geblieben ist, und daß die Raumtiefe nirgends exakt angegeben wird. Der Raum im Sinne der Tiefendimension ist überhaupt nur links von dem Kopfe der Mittelfigur durch eine stärkere Aushöhlung angedeutet, die nun sogleich wieder einen formalen kompositorischen Wert erhält. Sie hilft diese Mittelfigur akzentuieren, was im übrigen durch die zahlreichen parallelen Vertikalen im Rücken schon nachdrücklich besorgt wird. Zu der Mittelfigur gehört enger die linke Bildhälfte. Darauf weisen die Kurven des Reliefs ebenso sehr hin, wie die Linkswendung der Figur und die inhaltlichen Beziehungen. Das strahlige Abziehen der Linien vom Zentrum nach rechts, in das der Tierhals einbezogen ist, und dem sich der schräge Baumstamm auch noch zur Not einfügt, vereinheitlicht die rechte Bildhälfte und ordnet diese Teileinheit doch dem Ganzen genügend unter.

Fall 17. Abb. 81. »Arzt am Krankenbett« (Holzrelief). 21x13,5.

Das Detail steht auf derselben Stufe der Formarmut wie bei dem demütigen Tier. Nirgends ein Versuch, Naturnähe zu erreichen, Individuelles zu charakterisieren. Der so nachdrücklich hervorgehobene Mann – durch das Spitzzulaufen nach unten und die Querlinien in der Mitte der Gestalt (Rockabschluß?) als solcher gekennzeichnet – verfügt nicht über klar umrissene Extremitäten, An ihm ist überhaupt nur die riesige Nase und das Auge eindeutig aufzuzeigen. Die kleinere menschliche Gestalt, die mit schräg emporgereckten Armen auf dem kahlen Schrägen mit der Inschrift: D O IX liegt, könnte als Christuskind gedeutet werden, zumal da auf der rechten Bildhälfte ein eselähnliches Tier die Szene ergänzt. Aber sie wäre dafür reichlich groß, und eine Krippenszene ohne Maria wäre selbst für einen Schizophrenen reichlich absurd. Brendel selbst läßt diese Auffassung zwar gelten. Aber als er längere Zeit, nachdem er die Arbeit abgegeben hatte, eine Reproduktion davon sah, bezeichnete er sie wieder, wie schon früher, als »Arzt am Krankenbette, unter dem ein Nachtgeschirr steht«. Das Eseltier sei ein Reh, dahinter ein Baum; zwischen beiden ein Fenster.

Die Figur, die wir also wohl als Kranken verstehen müssen, hat einen Arm, der annähernd zu seinem Recht gekommen ist und sogar in die Hauptformen einer Hand mit vier Fingern ausläuft. Die andere Hand, W-förmig, taucht aus einem nicht näher bestimmbaren Gewirr von Kurven auf. Über die gemeinte Tätigkeit des Arztes gibt Brendel keine Auskunft. Das Nächstliegende wäre eine Amputation, oder wenigstens das Hantieren an einem Beinstumpf. Dabei mag der sexuelle Vorstellungskreis seiner größeren Intensität nach sich etwa in Gestalt einer Vaginaluntersuchung hereingedrängt haben. Unter dem Schrägen erkennt man das Nachtgeschirr nicht gleich, da seine zylindrische Rundung konkav gegeben ist und der Henkel nach rechts etwas emporsteigt. Die Inschrift D O IX ist wohl als Versuch einer Jahreszahl in römischen Ziffern aufzufassen, als eine Art wichtigtuerischer Gebärde, wie das Notenschreiben von Leuten, die sich im Tonsystem nicht auskennen.

Ein Lieblingsmotiv sind die Treppenstufen, die auch auf neueren Schnitzereien noch oft wiederkehren, ohne jemals eine klare inhaltliche Funktion zu haben. Bei der Schilderung seines halluzinatorischen Primärerlebnisses erwähnte er einmal, daß ein Reh und eine Frau aus der Erde heraufkämen. Auf Frage gab er zu, sie seien eine Treppe heraufgestiegen. Aber auf den Zusammenhang mit dem Treppenmotiv in seinen Bildwerken ließ er sich nicht festlegen. Immerhin darf man diesen Zusammenhang mit großer Wahrscheinlichkeit gelten lassen, zumal er für andere gleichzeitige Erscheinungen unbezweifelbar ist, nämlich für Reh und Frau. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß dieses Primärerlebnis überhaupt erst auf Grund dieser häufig wiederkehrenden Motive in der Exploration herauskam, so daß in diesem Falle die klinische Verwendbarkeit des Materials erwiesen ist.

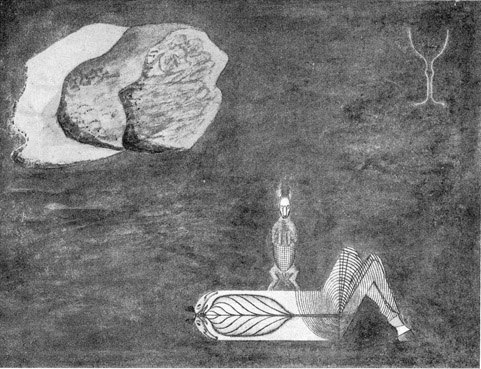

Wie Reh und Baum auf der rechten Seite des bisher besprochenen Reliefs, so führen Reh und Frau auf einem anderen Stück (Abb. 82, braunes Holz) sicher auf jene halluzinatorische Szene zurück. Das Reh ragt hier als Hauptfigur über die ganze Fläche bis an alle vier Ränder, während über seinem Rücken ein weibliches Gesicht mit haubenartiger Umrandung und darunter eine breite, kegelförmige weibliche Brust ohne organische Beziehung zueinander aus dem Grunde gerade nach vorn drängen. In der rechten unteren Ecke erscheint wieder die schräge Treppe. Wie weit das selbst verfertigte Blechglöckchen am Halse des Rehes auf die akustische Komponente jenes Erlebnisses von 1906 hinweist, ist nicht zu entscheiden. Das Werk schließt sich in seiner ganzen Art eng an die beiden zuvor besprochenen an. Die Aushöhlung des Grundes dringt etwas mehr in die Tiefe, so daß das vorgesetzte Hinterbein sogar vom Grunde gelöst ist. Auch das Beiwerk ist durch stärkere Betonung seines realen Volumens verselbständigt worden, so daß es, vom Körper des Rehes rings durch einen tiefen Graben getrennt, eine Sonderexistenz erwirbt und auch in der Linienführung eigenwilliger, ja geradezu sperrig wirkt. Das Reh selbst ist dagegen diesmal eindeutig durch so richtige Details gekennzeichnet, daß man wohl an die Benutzung eines Vorbildes denken muß: Kopfhaltung, Beinstellung, vor allem die Spitzstellung der Zehen und das spitz auslaufende Hinterteil sind von ganz anderer Naturnähe als die Formen des vorigen Reliefs.

Fall 17. Abb. 82. Reh und Frau (Holz). 10,5x11,5.

Fall 17. Abb. 83. Pfeifenkopf (Holz). 17 h.

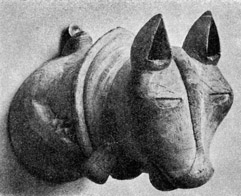

Durch die Vereinigung von formaler Gewandtheit und größter Präzision der Durchführung ist die ansprechendste Schöpfung Brendels der ›Pfeifenkopf‹ (Abb. 83, Ahorn, innen mit Blech ausgeschlagen). Besonders verdient bei diesem streng symmetrisch angeordneten Werk die sichere, abwechslungsreiche und dabei höchst diskrete Schnitztechnik hervorgehoben zu werden, z. B. die verschiedene Schnittrichtung und -tiefe, die zur Belebung der Oberfläche des Adlers verwendet werden. Bei einer so reifen Plastik muß man schon Werke großer Kulturen zum Vergleich heranziehen, wenn man den Charakter des Endgültigen wiederfinden will, der diesem schlichten Relief eigen ist.

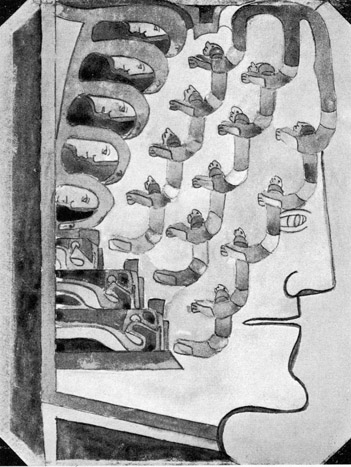

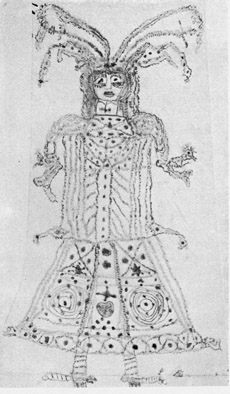

Zu der phantastischen Figur: ›Fischjungfer‹ (Abb. 84, Ahornholz) sei nur angeführt, was Brendel bei einer Exploration äußerte: »Seejungfern oder Wasserweibchen sind jeden Tag da – auf der Wiese oder im Zimmer.« Phallische Bedeutung des Schwanzteiles leugnete er. An der Figur Abb. 85 tritt ein neuer Zug hervor. Sie ist sozusagen aus isolierten Körperteilen grob zusammengefügt. Ohne Rücksicht auf die naturgegebene Gliederung und das kontinuierliche Auseinander-Hervorwachsen der Teile liegen diese Fragmente kaum dem Aufriß des Organismus entsprechend beieinander, etwa wie Knochen in einem alten Grabe. Die Gesamtform ist bestimmt durch das Volumen der benutzten Holzleiste, das nirgends durch Ansätze überschritten wird. Die Proportionen weisen auf den Grundtypus aller primitiven Menschendarstellung hin: großer Kopf, kurze Beine. Dieser Kopf mit Helm nimmt mehr als ein Drittel der ganzen Gestalt ein, während der Abstand von dem Punkte, der die Gesäßvorwölbung bezeichnet, bis zu den Füßen knapp ein Viertel des Ganzen beträgt. Von den Einzelformen fallen am meisten die Teile des Rumpfes auf: ein ganz niedriger Brustkorb, an dessen unterer Grenze die Arme beginnen, ein birnförmiger Hängebauch und eine Art Stütze oder Sehne, die vom Gesäß aufsteigt. Die Konstellation dieser Teile wird aber noch wunderlicher, wenn wir von Brendel selbst hören, der birnförmige Appendix sei nicht als Bauch, sondern als Lunge zu verstehen – und zwar mit der klassischen schizophrenen Begründung »die Lunge ist außen, weil sie innen ja doch nichts nützen würde«. Daß dies kein einmaliger Einfall, sondern eine systematisierte Vorstellung ist, beweist die Figur mit hochgehaltener Uhr, Abb. 91. Hier tritt aus dem deutlich erkennbaren Bauch ein ähnliches lappenförmiges Anhängsel hervor, das Brendel wiederum als Lunge bezeichnete. Zur Sinndeutung der behelmten Figur – man denkt an eine Zwitterbildung von preußischer Pickelhaube mit bayrischem Raupenhelm – kann nur ein nachträglicher Ausspruch herangezogen werden. Er nennt die Figur »mit dem Kugelhelm« einen »Wetterpropheten« und schließt die zitierte Erwägung an, warum er die Lunge außen trage.

Fall 17. Abb. 84. Wasserjungfer (Holz). 17x12.

Fall 17. Abb. 85. »Wetterprophet« (Holz). 24 h.

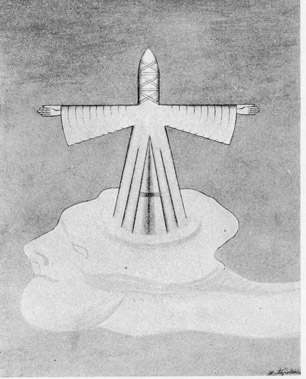

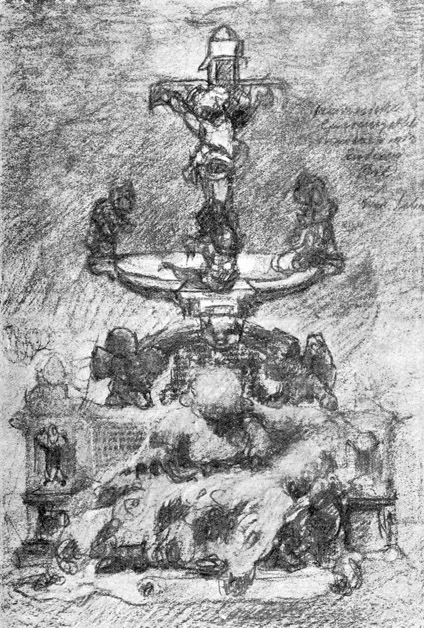

Fall 17. Abb. 86. Kruzifixus (Holz). 16x14,5.

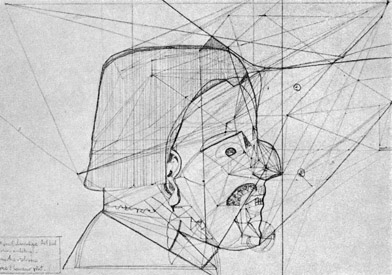

Viel ergiebiger ist der »Gekreuzigte« (Abb. 86, Fichtenholz), bei dem nun einmal das Motiv durch tausendfache Tradition eindeutig gegeben ist, so daß sicherer als bei irgendeinem anderen Stück die persönlichen Zutaten des Schnitzers in formaler und inhaltlicher Richtung aufgezeigt werden können. Die Größenverhältnisse von Rumpf, Kopf und Gliedern sind denen des Wetterpropheten einigermaßen ähnlich: sehr großer Kopf, der fast ein Drittel der Gesamtlänge einnimmt, kleiner Rumpf mit ganz selbständigem, durch tiefe Querfurche abgegrenztem Brustkorb. Dagegen haben die Beine fast ihre normale Länge mitbekommen. Und die Arme von Fingerspitze zu Fingerspitze haben ebenfalls ihre normale Erstreckung, von der allerdings die riesigen Hände einen ungebührlich großen Teil bestreiten. Die Anfügung dieser stulpenförmigen Arme nun an den Körper gehört zu den eigenartigsten Zügen in Brendels Schaffen.

Das Querholz des Kreuzes mitsamt den Armen ist für sich gearbeitet und von hinten an das Langholz angepaßt. Dadurch ergab sich das Problem, wie diese Vereinigung wohl zu bewerkstelligen sei. Dem rational gerichteten Wirklichkeitsmenschen wäre es wohl natürlich gewesen, die Armstümpfe des Mittelteiles in kontinuierlichen Zusammenhang mit den äußeren Armstücken zu bringen, die am Querholz haften. Dann wäre vielleicht eine Nahtstelle sichtbar geblieben, die man zur Not durch eine Kerbe hätte verdecken können, aber die Illusion der naturwahren organischen Einheit des Körpers wäre gesichert worden. Solche Erwägungen lagen Brendel offenbar völlig fern. Außer solcher naturalistischer Tendenz, der sich technische Schwierigkeiten zu fügen haben, wäre noch eine oberflächliche Angleichung der selbständig gearbeiteten Querstücke denkbar, ein nachträgliches Korrigieren. Auch davon kann hier keine Rede sein. Vielmehr hat die technische Schwierigkeit hier überhaupt nicht als Störung gewirkt, die überwunden und verdeckt werden muß – sondern gerade als formanregender Faktor. Den realen Hergang in der Psyche des Schnitzers können wir uns freilich nicht rekonstruieren, wohl aber spricht die Eigenart des Resultates eine verständliche Sprache. Gleichgültig, ob Brendel sich nun dies oder jenes gedacht hat, als er sein Kreuzproblem löste, oder ob er »sinnlos« drauflos geschnitzt hat – klar ist, daß keine naturalistische Tendenz seine Hand führte, sondern eine Tendenz zu realitätsferner, durch die Formgegebenheiten »Stumpf und Gliedansatz« determinierter Lösung. Bei dieser Einstellung nun waren wieder mehrere Varianten möglich: er hätte die Arme, nur den Abstand so bemessend, daß sie an die Stümpfe anschlossen, ganz für sich schnitzen können, ohne Rücksicht auf formale Beziehungen zu den Stümpfen. Dann wäre eine rohe, formal betrachtet sinnlose Nebenordnung ohne Bindung entstanden. Dies aber ist das Entscheidende: die von realistischem Standpunkt aus absurden, stulpenartigen Arme reichen in weiter Trichterform vom Kiefer bis zu den Brustwarzen, schließen die Stümpfe nicht ein, sondern lassen sie nach vorn herausragen und entsprechen diesem Ausweichen nur mit einer einfachen winkligen Kerbe – und trotz aller Einsicht in diese Absonderlichkeiten, die jeder rationalen Deutung widerstreben, kann sich der für Formen empfängliche Beschauer dem Eindruck nicht entziehen, es spreche hier ein Gestaltungswille, dem man sich beugen müsse, wie man sich dem Gestaltungswillen beugt, der aus einem Kunstwerk von großer Qualität sich als Gesetz der Form uns auferlegt. Von den Problemen, zu denen diese Erwägungen zwingend führen, wird im dritten Teil dieses Buches zu handeln sein.

Auch am Körper fehlt es nicht an sonderlichem Detail. Während die tief eingezogene Taille und die Brüste auf weibliche Formen weisen, betont ein Riesenphallus, der gar noch, den Knien ähnlich, eine Art Gelenk bekommen hat, das männliche Prinzip. Die Behandlung der Beine als weiche biegsame Masse wundert in dieser realitätsfernen Sphäre kaum mehr, zumal da die Masseneinheit dieses ganzen Unterteils recht abgeschlossen und ansprechend wirkt. In dem eckigen Gesicht sind alle Einzelformen für sich behandelt: Augen, Mund, Kinn, wie von außen angefügt, die dicken Backen wie Säckchen ringsum abgesetzt. Mit bemerkenswerter Sicherheit bringt die Stellung der Brauenbögen und des Mundes (obere Lippe hochgewölbt, untere flach) einen bei aller animalischen Dumpfheit, schmerzlichen Zug in das Gesicht. Der Heiligenschein trägt die Initialen des Schnitzers eingekritzelt.

Einen neuen Beitrag zu dem Charakter der Realitätsfernheit liefert der aufrechte Kreuzesstamm, den man vielleicht gar nicht näher beachtet, da seine Hauptqualität, die Vertikalerstreckung, durch den Körper mitgegeben ist, während das Querholz die Wesenheit des Kreuzes dem Beschauer unzweideutig vor Augen führt. Allerdings ist das Folgende nur von der Rückseite deutlich zu sehen. Das Langholz nun ist bei näherem Hinschauen wohl unterscheidbar als Platte, die den Körper und Kopf beiderseits an den meisten Stellen einige Millimeter überragt. Aber – und hier wird die Gesamtvorstellung zugunsten eines Formimpulses durchbrochen – den Konturen des Körpers in freier Parallelität folgend, ist diese Grundplatte (nun nicht mehr Kreuzesstamm!) in Kurven ausgeschnitten. Ja noch mehr: nach der Rückseite zu ist sie abgerundet und im unteren Teil sind die seitlichen Einkerbungen soweit auf die Fläche fortgeführt, daß der Eindruck einer flachen Profilgestalt mit deutlichem Fuße entsteht. Schwerlich läßt sich dieser sonderbare Zug anders deuten, denn als ein Hinausschießen des Gestaltungstriebes über die natürlichen Schranken, die der Grundvorstellung ›Christus am Kreuz‹ eigen sind. Und zwar mögen etwa diese Phasen in dem Ablauf der Gestaltung enthalten sein: 1. Kreuzesstamm, 2. reicher sähe er aus, wenn er auch ausgeschnitten wäre, 3. Drang den Umriß parallel dem Umriß der Figur auszugestalten, wie einen Schattenriß, 4. wenn der Stamm vorn abgerundet ist, muß er hinten ebenso sein, 5. das ist ja wie ein Mensch von der Seite geworden.

Fall 17. Abb. 87. Kniender Christus (Holzrelief). 13,5x13,5.

Ehe die inhaltliche Bedeutung des ›Gekreuzigten‹ mit Hilfe von Brendels wörtlichen Äußerungen dazu erörtert wird, sollen noch zwei verwandte Werke kurz betrachtet werden: Einen ›Knienden Christus‹ meint das Flachrelief Abb. 87. Die Komposition zeichnet sich durch einfachen Aufbau und eine natürliche Beweglichkeit bei aller Strenge der symmetrischen Hauptanordnung aus. Auch die menschliche Gestalt ist viel ausgeglichener in den Proportionen und trägt sogar einen zu kleinen Kopf, was sonst bei Brendel nie vorkommt. Sie ist mit Brüsten versehen und ganz ohne Genitale. In ihrer rechten Hand hält sie etwa ein Stück Brot, in der link en einen Vogel, dessen Gefieder ganz wie bei den oben erwähnten zwei Exemplaren behandelt ist, dessen Kopf jedoch nur als muldenförmige Vertiefung erscheint. Ein Aluminiumring schließt sich um den linken Arm und ragt weit aus der Bildfläche hervor. Die Inschrift heißt: Lio LomatiXX+III und hat einen Zaubersinn, der aber aus Brendels Erklärungen nicht deutlich verstehbar ist. Zum dritten Male tritt das Christusmotiv in drei etwas späteren Figuren (Abb. 88) auf, die wir zunächst formal betrachten. Alle drei sind aus flachen Brettern geschnitzt, aber stark abgerundet. Die beiden kleineren entstanden vor der mittleren. Benannt waren sie zuerst »die Frau mit den Elephantenfüßen«, und »die Frau mit dem Storch«, der auf der Rückseite in Relief angebracht ist. Später nannte er auch die eine Figur Jesus, die andere Jesin. Diese beiden Namen aber wendet er ständig auf die größere mittlere Figur an, die auf der Rückseite ein bartloses Gesicht hat, und zwischen den langen, offenbar mehr nach dekorativen Gesichtspunkten geknickten Beinen zwei Hände trägt, während die kleineren mit einem lappen- oder auch skrotumartigen Gebilde ausgestattet sind. Die große Figur meint Jesus, der in ein Schiff gestiegen und zum Staunen des Volkes hinausgefahren ist. Tatsächlich steht die Figur lose in einem schiffartigen Fußstück. Diese Kopffüßer gehören zu den merkwürdigsten Werken des Maurers. Über die psychologischen Grundlagen des Motivs und seine Beziehungen zu anderen Gebieten bildnerischer Gestaltung wird später zu handeln sein. Hier sollen die drei Figuren als Zwitter und als Christusdarstellungen herangezogen werden.

Denn diese wunderliche Zwittervorliebe, die im Zusammenhang mit der Christusvorstellung, aber auch für sich in einer ganzen Reihe von späteren Werken wiederkehrt, verlangt eine nähere Untersuchung. Brendels Aussprüche über diesen Vorstellungskomplex sind folgende: (zu dem letzten Stück:) »man sieht nur den Kopf, weil der Leib am Kreuz angeschlagen worden ist – hinten ist die Jesin – er ist im Geschlecht gerade wie wir auch – nur läßt er das Mädchen ins Kloster – nichts Überirdisches ist dabei«; ferner auf die beiden anderen Kopffüßer der Abb. 88 bezüglich, die wiederholt als Frauen bezeichnet wurden: »auch so viel wie ein Jesus – weil jeder Mensch ein Jesus ist und sich dafür ausgibt. Jesus ist ein Teckel gewesen; – der Sack, das sind die Sakramente. Er trägt alles im Sack, wie der Nikolaus.« (Wieso sind das Frauen?) »Die Jesin will eben die Vorhand haben; sie hat den Religionsvogel. Sie glaubt und glaubt doch nicht.« Zu dem Flachrelief Abb. 87: »Jesus hat was in der Hand und verspricht seinem Vater was – natürlich hat er Brüste, weil das Weib die Vorhand haben will.« Schließlich zu dem ›Gekreuzigten‹: »Das ist ein gekreuzigter Heiland, – Die Arme sind für Abstumpfung – dann hat er Memmen, weil das Weib die Vorhand haben will. – Zu dem Jesus gehört doch eine Jesin; – auch der Bruder Barnabas ist hinter ihm und die Hauer (?) – daher kommts, daß der Zabbedäus her muß – die Zone oder Notiz (gleich Phallus!). Die Brüste sind für die Milch, und das ist die Sünde (der Phallus) Einer hat die Sünde mit dem Sabbedäus hinter dem Altar gemacht.«

Fall 17. Abb. 88. Drei Kopffüßer, Vorder- und Rückansicht. Holz. 19 und 26 h.

Nehmen wir dazu einige zum Teil häufig wiederkehrende Äußerungen, wie: »der Mensch muß eine Opferung machen« – »der Geistliche Jesus Christus kommt nachts und macht mit dem Messer Löcher in die Hände« – »Lazarett heißt Nazareth, das ist so viel wie Jesus und beten; und der Lazarus bin ich – – »Wenn ich ans Kreuz komme, gibts keinen Krieg mehr« – die Phantasien über Zwitterbildungen, die er bald auf ein Erlebnis mit einem abnormen Mädchen, bald auf Fälle, die er bei seinem Chirurgen v. B. gesehen habe, zurückführt – schließlich noch seine Stellung zur Ehe; so läßt sich der Vorstellungsgrund, aus dem diese Christuszwitter erwachsen, etwa so umschreiben:

Mit großer Wahrscheinlichkeit wurzeln in Brendels normaler Zeit zwei Komponenten: die Erfahrungen über Schwierigkeiten im Eheleben, oder besser allgemein gesagt, im Verhältnis von Mann und Weib. Der letzte Sinn seiner mannigfachen Äußerungen zur Problematik dieser Lebensgrundlage ist Gefühl mehr als Erkenntnis. Nämlich das weltanschaulich alles Vorstellungsleben durchdringende Grundgefühl der unentrinnbaren sexuellen Gebundenheit. Soweit er nur seinen eigenen Anteil daran völlig subjektiv betrachtet, läßt er ohne jede Scham schrankenlose Begierde sehen, die bei der Wucht seiner ganzen Persönlichkeit oft etwas urtümlich Grandioses hat, aber auch häufig den Charakter faunischer Lüsternheit annimmt und sich in derben, wenn auch relativ witzigen Zoten gefällt. Wendet er sich dagegen seinen Sexualobjekten zu, so hat er deutlich zwei Wertungen bereit: es gibt für ihn passive Sexualobjekte, die seine Phantasie am lebhaftesten umspielt, junge Mädchen, Kinder, Tiere – über reale, zugrunde liegende Erlebnisse ist nichts zu erfahren – und auf der anderen Seite die selbständige, als Person mit eigenem Willen auftretende Frau. Dieser gegenüber nun fühlt er sich unfrei – sie nutzt die »sexuelle Bindung des Mannes aus, um Macht über ihn zu erlangen (»die Frau will die Vorhand haben« ist eine stereotype Wendung). Der Sexualtrieb wird dabei nur positiv gewertet. Er wird ohne Einschränkung anerkannt als über den Menschen verhängtes Los, wie als Quelle des Genusses. Daher wird er auch nicht als Sünde entwertet, oder in seiner Keimform, als Keuschheit, verehrt. Die völlig schrankenlose, brutale Gewalt des Triebes aber erscheint in den Erlebnissen, die mit Halluzinationen und körperlichen Sensationen, besonders in der Genitalsphäre, verbunden sind: in homosexuelle Handlungen und grausame Quälereien (den Penis mit Haken herausreißen usw.) deutet er das Verhalten der Wärter in seinen Erregungszuständen um. Hier fühlt er sich als Opfer ausgeliefert, vergewaltigt in einer Lebenssphäre, die er als Domäne der Kraft und Willkür kennt – mit Ausnahme jenes Abhängigkeitsverhältnisses zu seiner Frau, das eben durch die sexuelle Bindung fundiert ist.

Zu diesen zwei Erlebniskomplexen, in denen sich Brendel als Vergewaltiger und als Opfer fühlt, kommt ein dritter mit ähnlichem Charakter, nur ohne Beziehung zur Sexualität. Das ist die langwierige Leidensgeschichte, die sich an die Krankheit und Amputation seines linken Beines knüpft, wobei er wieder, zunächst körperlich, dann aber auch im allgemeineren Sinne bei den nachfolgenden Rentenkämpfen sich als Opfer überlegenen Mächten preisgegeben fand. Ob die Phantasien über Zwitterbildungen wirklich auf praktische Erfahrungen zurückgehen, wie Brendel behauptet, läßt sich nicht entscheiden. Wir müssen uns deshalb darauf beschränken, die auffindbaren psychischen Determinanten dieses ungeheuer zäh wirksamen Vorstellungskomplexes zu zeigen. In dem Gutachten von 1906 wird erwähnt, Brendel sei angeblich in geschlechtlichen Dingen sehr lange unaufgeklärt geblieben. Das macht es wahrscheinlich, daß er damals viel davon gesprochen hat, wie das aus der nächsten Zeit denn auch ausdrücklich betont wird. Jetzt erzählt er eine ganze Reihe von kindlichen sexuellen Erlebnissen spontan, bei denen man nicht feststellen kann, wie weit er konfabuliert, z. B. wie er den Unterschied zwischen Knabe und Mädchen im Bette an seiner Schwester studiert habe. Ferner kehren häufig wieder Erwägungen oder zynische Witze über Selbstbefriedigung bei beiden Geschlechtern, über das Sexualleben der Geistlichen, der Nonnen und Schwestern. In alle diese Betrachtungen trägt er seine eigene starke Sexualität hinein und stellt sich nach diesem Maßstabe ähnliche Erlebnisse überall vor. Dieser ganze Wust von sexuellen Phantasien hat nun bei Brendel nicht den kontemplativ lüsternen Charakter, der gewöhnlich dabei vorherrscht, auch nicht den Zug ins Moralisierende, die Verhüllungstendenz mit dem Gefühl der Sündhaftigkeit, sondern durchaus eine heidnische Diesseitigkeit und derbe Urwüchsigkeit. Der Sexualtrieb, den er meint, ist der Zwang, als unentrinnbarer Drang über alles Lebendige verhängt, richtet sich unbedenklich auf alles Lebendige, das ihm begegnet, und herrscht auch im Bereich der Religion – soweit eben Menschenart in Frage kommt. Daher sind nicht nur Nonnen und Geistliche, sondern auch Christus ihm unterworfen.

Hier führen wir nun eine analytische Hilfskonstruktion ein, deren Haltbarkeit leicht nachzuprüfen ist, da alle Glieder der Vorstellungskette in anderem Zusammenhang aufgezeigt worden sind. Uns scheint, die Zwittervorstellung ist etwa so verankert: in jedem Lebewesen herrscht das Verlangen nach dem anderen Geschlecht, als Grundtrieb immerfort, alles durchdringend – sind aber zwei vereinigt, so will das Weib die Vorhand haben – ist einer für sich, so wird die Unruhe noch größer – wie, wenn nun Doppelwesen das weibliche und männliche Prinzip in sich trügen, dem Drange entrückt wären und dem Machtstreben des anderen Teils? so nur kann man sich auch höhere Wesen vorstellen. Auf dem Grunde solches affektiv betonten Vorstellungsspieles mag dann eine Einzelerinnerung fast sinnliche Deutlichkeit und Intensität gewinnen – jedenfalls wird die beherrschende Rolle dieses Vorstellungskomplexes kaum ohne einen solchen Versuch, die affektive Grundlage aufzudecken, einigermaßen verständlich zu machen sein. Und hier an der Unmöglichkeit einer Deutung festzuhalten, darf man sich nicht mehr gestatten, außer einem Dogma zuliebe.