|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wir verstanden unter Ordnungstendenz ein Gerichtetsein auf abstrakte Ordnungsregeln, die nicht in den Formelementen begründet waren. Entsprechend wird unter Abbildetendenz verstanden ein allgemeines Gerichtetsein auf Anschauungsbilder (›Vorstellungen‹), die aus der Darstellung vom Beschauer wieder entnommen werden können. Über die Art der Darstellung ist hiermit gar nichts ausgesagt. Es handelt sich um einen rein psychologischen Begriff, wie auf Seite 34 f. näher ausgeführt wurde.

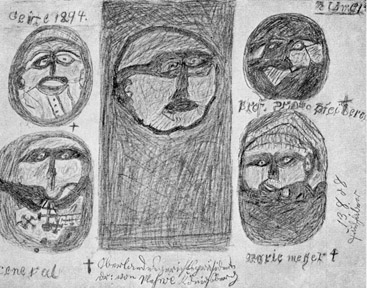

An die Kritzelei Abb. 3 mit ihren Bruchstücken realer Objekte schließen sich zahlreiche Blätter von der Art der Abb. 15 und 16. Ein Halbakt, ein Arm, ein Fuß, ein Kind, zwei Hüte, dazu einige Worte und Buchstaben, das ist das Inventar des einen; eine größere Anzahl von Köpfen verschiedenen Formats, zwischen denen einzelne Arme Sichtbarwerden, und wiederum Inschriften, das sind die Motive des anderen. Keinerlei Bildzusammenhang noch Ordnungsregel wird erstrebt. Wie eine Vorstellung eben auftaucht, wird sie wahllos auf das Blatt geworfen – disjecta membra im vollen Sinne des Wortes.

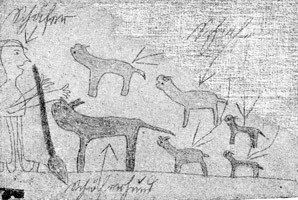

Fall 101. Abb. 17. Tiere (Bleistift). 28x18.

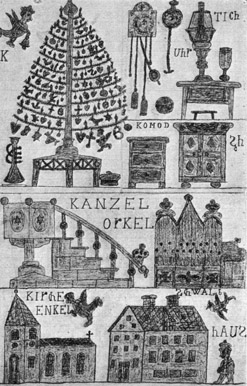

Fall 85. Abb. 19. Kindliche Zeichnung (Buntstift). 22x33.

Fall 431. Abb. 18a. 12x20.

Eine große Gruppe bilden die ganz unbeholfenen Darstellungen von Menschen und Tieren, die häufig genug auf keine Weise von Kinderzeichnungen, von den kläglichen Versuchen ungeübter Erwachsener und manchmal auch Primitiver zu unterscheiden sind. Abb. 17 und Abb. 18a und b geben Beispiele davon, die erste von einem imbezillen Schwerverbrecher, die zweite von einer gebildeten jungen Hebephrenen, die dritte von einem ungebildeten Katatoniker. Die Beischrift der letzteren zeigt, daß die Patientin sich eine kindliche Sprechweise angewöhnt hat. Ein typisches Beispiel für die Zeichenweise eines Idioten gibt Abb. 19: pedantische Aufreihung von kindlich aufgefaßten Gegenständen nach Art eines Bilderbuches. Manche abbildenden Werke fallen hauptsächlich durch die Ungewöhnlichkeit des verwendeten Materials auf. So ist das Frauenporträt Abb. 20 unter reichlichem Verbrauch von ganzen Baumwollfaden-Bündeln ein farbiges Relief in der Art einer Majolikaarbeit geworden. Dieselbe Stickerin hat auch ganze Landschaften mit Gärten, Flüssen, Häusern, Verkaufsbuden und Menschen ausgeführt. So erstaunlich das im ersten Augenblick scheint, so darf man doch nicht vergessen, daß hier eine alte Technik weiterlebt, die sich in Ländern mit reicher Volkskunst, wie Schweden, Böhmen, lange erhalten hat und von der die meisten Kunstgewerbe-Museen Beispiele bewahren. Ein Kranker erzielte durch pastösen Auftrag von farbigem Plastilin nach Ölfarbenart eine sehr gute Wirkung.

|

|

|

Fall 75. Abb. 18b. Kindliche Figur (Bleistift). 15x25. |

Fall 6. Abb. 20. Weibliche Figur (Stickerei). 37x48. |

Die Zeichnungen der Manischen sind nicht immer leicht von denen der Katatoniker zu unterscheiden. Auf Abb. 21 würde die schwungvolle und dabei unordentliche Strichführung, die immer wieder denselben Konturen nachfährt, ohne weiteres auf die Diagnose hinweisen, während man bei den drei folgenden zweifelhaft sein könnte. Immerhin kommt der zaghaft-kritzelige Strich der Abb. 22 gerade bei Manischen häufig vor, und auch die Fratzen Abb. 23 aus einer Zeitschrift »kopiert«, sind nicht ungewöhnlich (vgl. Fall Beil S. 240 ff.). Es läge nahe, an dem Kopf Abb. 24 von einer Schizophrenen typische Unterschiede herauszuanalysieren, doch sind die Persönlichkeiten von zu verschiedener Art. Jener Manische war ein ungebildeter Arbeiter, die Schizophrene eine gebildete Dame, die als Dilettantin einige Übung besaß. Bei längerer Betrachtung wird man allerdings in der gespannten Starrheit des verhältnismäßig locker in Aquarell gemalten Kopfes eine Komponente fühlen, die auf eine absichtlich betonte fremdartige Erlebnissphäre hinweist, während dort mehr Zufallswirkungen bei einem ungehemmt drauflosarbeitenden Ungeschickten den »Ausdruck« der Köpfe bestimmten. Ein Kopf wie Abb. 25 dagegen, von einer ungebildeten Schizophrenen, wirkt durch die unbefangene Vereinfachung und die gleichmäßige Ausfüllung der Haar- und Körperpartie mit Ringelzügen überraschend bildmäßig.

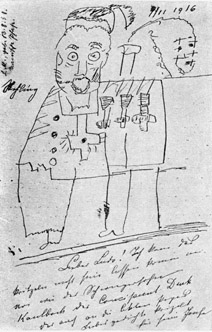

Fall 156. Abb. 21. Kritzelei (Bleistift). 21x33.

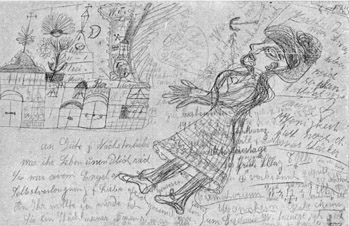

Fall 198. Abb. 22. Kritzelei, Brief (Tinte). 12x14.

Fall 94. Abb. 23. Köpfe (Bleistift). 21x17.

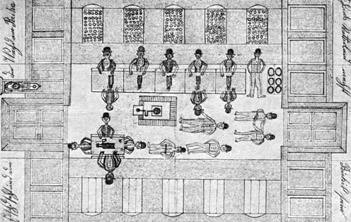

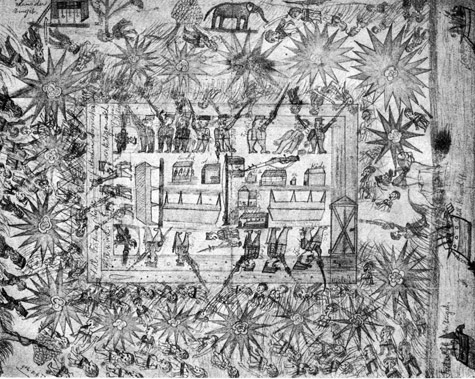

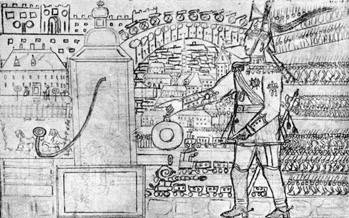

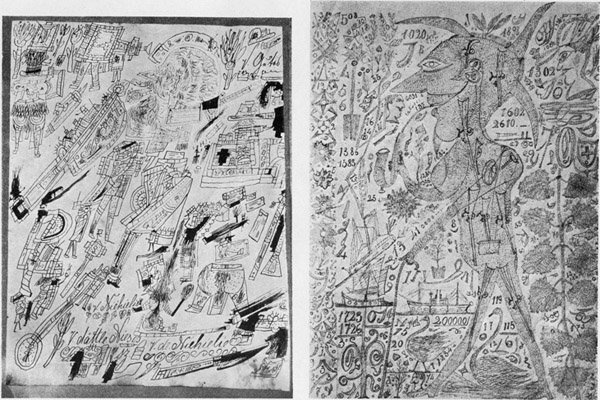

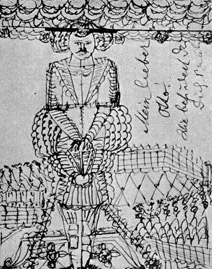

Bei der Gruppendarstellung ist die räumliche Anordnung das Hauptproblem des Zeichners. Man muß dabei in erster Linie berücksichtigen, ob der Zeichner irgendwelche Vorbildung besaß. Denn die Darstellung des Raumes ist lediglich eine Sache der Schulung. Wer naiv zu zeichnen beginnt, sei es ein Kind, ein Primitiver, ein normaler Erwachsener oder ein Geisteskranker – (immer mit Ausnahme besonders Begabter), wird stets das Zeichenblatt als Grundfläche der geplanten Szene benutzen und in hoher Oberansicht, wie bei einem Pharusplan zeichnen, ohne dabei jedoch nach perspektivischer Richtigkeit zu streben Die Perspektivefrage ist ein beliebtes Thema in den Arbeiten über Kinderzeichnungen geworden und findet sich in jedem der bekannten Bücher von Kerschensteiner, Levinstein u. a., auch mit Parallelen zu primitiver und Frühkulturkunst. Trotzdem fehlt es noch an einer Darstellung der perspektivischen Probleme, die ohne wertendes Vorurteil alle Möglichkeiten und den anschaulichen Sinn der verschiedenartigen Lösungen jener ewig neuen Aufgabe behandelte: auf zweidimensionaler Fläche Abbilder von räumlichen Objekten und von Beziehungen zwischen Objekten zugleich mit Symbolen nichtanschaulicher Erlebnisse und dies alles unter der Wirkung verschiedener Gestaltungstendenzen niederzulegen. Das Ideal der »richtigen« perspektivischen Wiedergabe eines Gesichtseindruckes in realitätsgemäßer Weise müßte dabei völlig ausgeschaltet werden. Eine solche Betrachtung würde soweit auf theoretisches Gebiet führen, daß sie hier auch im Umriß nicht versucht werden kann.. Ein charakteristisches Beispiel für diese Art gibt Abb. 26, auf der vier Personen um einen Tisch sitzen, dessen Platte, wie von oben gesehen, breit daliegt, während der Fuß im Profil auf dem unteren Bildrand als Boden zu stehen scheint. Dagegen ist die rechtssitzende Person sozusagen zurückgeklappt, und auf dem freien Raum rechts unten sieht man drei Figuren in entsprechender Richtung stehen, nämlich senkrecht zum Tischbein. Hier, wie auf allen ähnlichen Blättern, hätte es wenig Sinn, von Blickpunkten und Ansichten zu reden. Das Papier wird einfach nach Belieben gedreht und jeder leere Raum so ausgefüllt, wie es am bequemsten ist. Manchmal herrscht allerdings ein gewisses System, besonders wenn Handwerker Szenen zeichnen. So in dem Wirtshaussaal Abb. 27, dessen Wände säuberlich nach außen umgeklappt zu sein scheinen, ebenso wie die an den Tischen sitzenden Gäste. Das Blatt stammt von einem schizophrenen Zimmermann. Dieselben Prinzipien kann man auf dem verwickelten »Kampf um die Festung Atschin auf Sumatra«, Abb. 28, bis in alle Einzelheiten verfolgen. Der Zeichner hat diesen Kampf als holländischer Kolonialsoldat mitgemacht, schildert also eigene Erlebnisse. Die Sterne stellen große, kaktusartige Gewächse dar. Kann man zu dem vorigen Typus räumlicher Darstellung aus allen frühen Perioden der Kunst und auch bei Primitiven engverwandte Darstellungen finden, so trifft man gelegentlich auf eine Bildform, die in ganz bestimmten historischen Darstellungsweisen ihr Urbild hat. So entspricht etwa Abb. 29 genau Reliefdarstellungen ägyptischer Pharaonen: der Herrscher – in unserem Fall der Autor selbst in Uniform, mit vielen Orden geschmückt – riesengroß im Vordergrund, hält seine Feldflasche unter einen ebenso großen Brunnen, während im Hintergrund, in sieben Reihen übereinander, Heerscharen aufmarschieren, Städte und Festungen sich türmen. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß der Zeichner, ein schlichter Handwerker, zu dieser Auffassung Museumsstudien gemacht hat.

Fall 263. Abb. 24. Kopf (Aquarell). 27x30.

Fall 326. Abb. 25. Kopf (Kohle). 16x20.

Fall 326. Abb. 26. Figuren an Tisch (Bleistift). 20x16.

Fall 309. Abb. 27. Saal-Inneres (Bleistift). 32x21.

Fall 109. Abb. 28. Belagerung der Festung Atschin (Bleistift). 45x36.

Fall 2. Abb. 29. Soldat und Armee (Bleistift). 32x20.

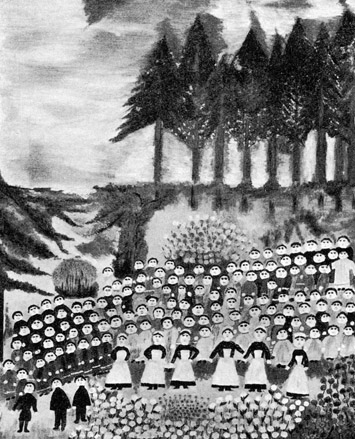

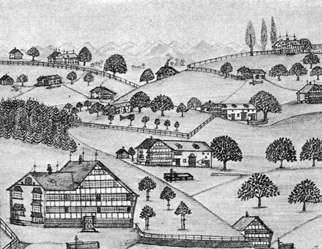

Eine derartige Aufreihung der Motive übereinander, unter möglichster Vermeidung perspektivischer Überschneidungen, wird als eine typische Entwicklungsstufe des kindlichen Zeichnens von manchen Autoren abgegrenzt. Abb. 30 entspricht dieser Art räumlicher Darstellung. Tulpenköpfe und Kinderköpfe sind ausgebreitet wie Äpfel in der Kammer. Die hinteren Köpfe sind eher größer geraten als die vorderen. Nur daß die Bodenfläche oben horizontal abschneidet, fällt auf, denn die dunkle Tannenreihe, die auf dieser Horizontalen in den Himmel ragt, verführt ein wenig dazu, an Blickpunkte zu denken. In der starren Aufreihung der Köpfe glaubt man den Zwangsantrieb zu stereotyper Wiederholung unmittelbar nachzufühlen, wenn man von einem Kopf zum anderen in langsamer Betrachtung vorschreitet. Eine rührend kindliche Sachlichkeit spricht aus dieser Massendarstellung, die den Begriff der Vielheit durch getreuliches Aufzählen meint geben zu müssen. Dies ist sicher ein Zeichen kindlicher Geistesart, die sich höchstens infolge der Krankheit so unbefangen äußert. Man denkt an Bauernmalerei und an den Douanier Henri Rousseau, der plötzlich Maler wurde und durch die völlig schlichte Gestaltung der Anschauungsbilder, die aus seinem bezaubernd kindlichen Wesen hervorwuchsen, auch Kennerkreise faszinierte. Seine Bilder und seine Lebensgeschichte machen es höchst wahrscheinlich, daß man ihn zu den stillen Schizophrenen wird rechnen müssen. Darauf weist seine gewinnende Sanftheit und Weltfremdheit im Verein mit visionären Zügen recht zwingend hin. Daß alle Verschrobenheiten eines schizophrenen Endzustandes eine räumlich klare und pedantisch errechnete Darstellung nicht ausschließt, beweist Abb. 31 von einem Schweizer Bauern, der nach glaubhafter Versicherung in gesunden Tagen nicht gezeichnet hat, und nun unermüdlich heimatliche Landschaften zu Papier bringt. Leute aus jener Gegend sollen dann den gemeinten Landschaftsausschnitt ohne weiteres wiedererkannt haben. Gemahnt die pedantische Sachlichkeit und die typisierende Behandlung, zumal der Bäume, wiederum an Bauernkunst, so muß doch die außerordentlich klare Entfaltung des welligen Geländes auf der Bildfläche mit rein linearen und perspektivischen Mitteln einer persönlichen Begabung des Mannes zugeschrieben werden. Man findet eine verwandte Anschauungsweise in manchen Landschaften von Karl Haider.

Fall 258. Abb. 30. Kinder in Landschaft (Öl). 76x63.

Fall 111. Abb. 31. Landschaft (Bleistift). 20x14.

Wir verzichten darauf, unauffällige oder gute Darstellungen konventioneller Motive abzubilden, müssen aber die Tatsache betonen, daß solche nicht etwa ganz fehlen. Zumal Blumenstücke, Tierstudien, und ferner Landschaften nach der Natur oder auch aus der Erinnerung werden häufig auch von solchen Kranken ganz sachlich gezeichnet, die, wenn sie ihren Einfällen folgen, höchst bizarre Kombinationen bevorzugen. Damit wäre denn bewiesen, daß man keinesfalls aus solchen phantastischen Produktionen auf eine Störung in der Wahrnehmungssphäre schließen dürfe. Vielmehr wird die Beziehung zwischen abbildender und frei erfindender Zeichenweise, soweit unsere Beobachtungen reichen, ausschließlich davon bestimmt, ob der Betreffende bereits dilettantische Vorkenntnisse hatte oder nicht. Nach unseren Ausführungen über das Anschauungsbild (vgl. S. 40 ff.) ist das ohne weiteres verständlich. Die Wahrnehmung realer Objekte erzeugt zwangsläufig das einst erarbeitete, durch objektive zeichnerische Gestaltung erprobte und endgültig geprägte Anschauungsbild. Beim einfallsmäßigen, frei erfindenden Zeichnen dagegen überwiegen offenbar nichtanschauliche, entweder begriffliche (zumal symbolische) oder affektive Komponenten, denen das Anschauungsgut dienstbar gemacht wird. Davon an anderer Stelle mehr.

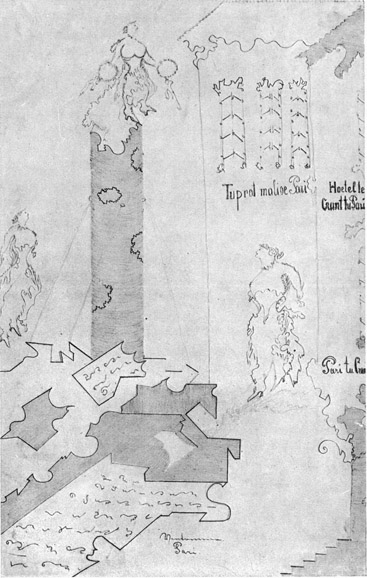

Fall 194. Abb. 32. »Vendôme-Säule« (Bleistift). 21x33.

Ähnliches gilt von Darstellungen aus der Umgebung des Kranken. Auch diese stammen überwiegend von solchen, die früher gezeichnet haben. Widmet sich aber ein Ungeübter einer solchen Aufgabe, so mischt er reichlich Unanschauliches in sein Bild, das nun mehr seine eigene seelische Verfassung als den Umweltsausschnitt wiedergibt. Unter dem gleichen Gesichtspunkt sind die Schilderungen eigener Erlebnisse zu betrachten, wie sie besonders gern von Epileptikern und von Imbezillen, und unter diesen wieder vorwiegend von Landstreichern und Verbrechern, in Form von »Moritaten« oder Bilderbogen angefertigt werden. Der Dilettant (sofern er nicht den Rang eines durchgebildeten Zeichners besitzt) wird sich durch seine halbfertigen inneren Anschauungsbilder in der realen Gestaltung solcher Erlebnisse gehemmt fühlen, während der ganz Ungeübte, von affektbetonten Erinnerungen erfüllt, angesichts von Stift und Papier unkritisch sich »vergegenwärtigt«, was drastisch wirksam ist.

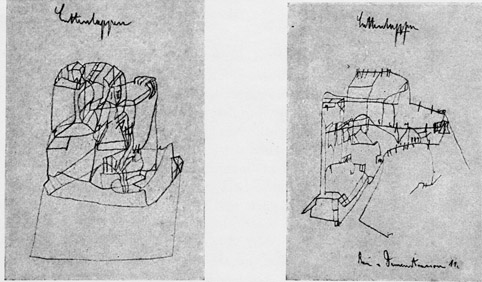

Als Beispiel dafür, wie schroff verschiedene formale Tendenzen in einem Werk sich kreuzen können, diene Abb. 32. Wie die Unterschrift sagt, ist die Vendômesäule in Paris gemeint. Vielleicht hat ein Zeitschriftenbild als Vorlage gedient. Tatsächlich entstanden ist jedoch ein bizarres Gekritzel, das sich aus lauter typischen, vom Zeichner auf allen seinen Blättern immer wieder verwendeten Kurven zusammensetzt. Außer dem Säulenschaft und der nächsten Hauskante ist kaum eine realistisch gegebene Form zu finden. Die menschlichen Gestalten sind genau ebenso durch gewaltsam komplizierte Schnörkelzüge konturiert wie auf der zentral-dekorativ angeordneten Zeichnung Abb. 33 von demselben Schizophrenen. Was bei manchen Malern von Rang über die persönliche Note hinaus als Manieriertheit gewertet wird, ist auf solche gewaltsame Unterordnung des Abbildens unter eingefahrene ornamentale Gewohnheiten bei ihrem Schaffen zurückzuführen. Diese unausgeglichene Mischung geht in der »Vendômesäule« bis zur Absurdität. Eine ähnliche Abstraktionstendenz herrscht auf Abb. 34, zwei Klosettpapierblättern aus einer großen Serie von »Bau-Demonstrassionen«. Man kann sich vor allem bei dem linken Blatt zur Not eine gegliederte Architekturmasse vorstellen, aber der gewisse Reiz der rational genommen sinnlosen Blätter liegt doch mehr in der einheitlichen rhythmischen Bewegtheit, mit der das Gestrichel zu scheinbar gegliederten Massen gefügt ist. Ähnliche Tendenzen finden wir bei dem Fall Welz (S. 40 ff.).

Fall 194. Abb. 33. Dekorative Kritzelei (Hälfte, Bleistift). 36x23.

Fall 27. Abb. 34a u. b. Abstrakte Zeichnungen (Bleistift). 11x17.

Fall 159. Abb. 35. Phantastische Figuren (Buntstift). 33x42.

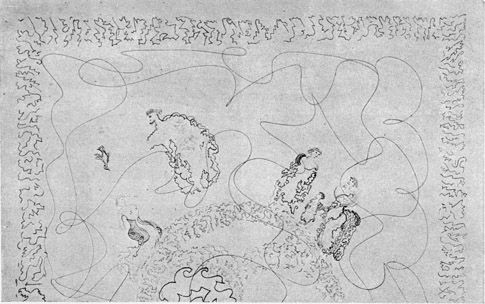

Aus Abbildung und ornamental-dekorativem Spiel mit den Einzelformen ist auch Abb. 35 formal zu verstehen, wie denn überhaupt gerade diese brüske Mischung für die große Masse unseres Materials – und für den größten Teil alles ungeübten Zeichnens – charakteristisch ist. Diese zwei Gestalten sind auf irgendeiner Zwischenstufe zwischen Hampelmännern, Kartenkönigen und Papierdrachen stehengeblieben. Abb. 36 möchte man auf den ersten Blick fast zu den sinnlosen Kritzeleien rechnen, bis man bei näherem Zusehen merkt, daß eine Fülle von menschlichen Gestalten in dem fast geometrischen Strichwerk verkörpert ist. Diese geometrischen Formelemente scheinen gleichsam ins Wuchern geraten zu sein und ersticken fast die Männchen, die in allen Größen, bald vollständig, bald fragmentarisch in dem Formgeschiebe sichtbar werden. Man denkt an die nüchterne Phantastik mexikanischer Götterfiguren. – In der Art der Flächenfüllung ähnlich, aber viel reichhaltiger in den Motiven, ist Abb. 37. Hier sind nun einmal bestimmte Gegenstände gemeint, die ohne Rücksicht auf Größe oder räumliche Beziehung einfach das Blatt bedecken, nach Art einer Bilderschrift. Außerdem sind diese Gegenstände wohl noch mit geheimer Bedeutung beladen, die aber nicht unmittelbar aus dem anschaulich Gegebenen hervorgeht. – Auch Abb. 38 mag in diesem Zusammenhang erwähnt sein (von demselben Kranken wie Abb. 12 und 13), denn die Mischung von ornamental-dekorativer und abbildender Tendenz ist wiederum unvermittelt genug. Dazu kommt freilich, daß die Benennung des Blattes »Der Prophet Jesaias in einer Umgebung‹ eine bestimmte nichtanschauliche Bedeutung festlegt. Außerdem ist an dieser Gestalt das aus der Sprachsphäre bekannte psychopathologische Symptom der Kontamination besonders hübsch zu sehen. Sie besteht nämlich eigentlich aus zwei aufeinandergesetzten Körpern, von denen der untere kleinere mit Beinen, der obere größere mit einem Kopf versehen ist.

Fall 5. Abb. 36. Figuren-Kritzelei (Tinte). 20x33.

Fall 119. Abb. 37. Figuren-Kritzelei (Tinte). 25x32.

Fall 123. Abb. 38. Prophet Jesaias in einer Umgebung (Bleistift). 12x17.