|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Fruchtvögel ( Cotingidae), eine aus ungefähr neunzig Arten bestehende Familie bildend, leben ebenfalls ausschließlich in Amerika, insbesondere im Süden dieses Erdtheiles. Ihr Leib ist gedrungen, der Schnabel an der Wurzel ziemlich breit, auf der Firste gewölbt und in der Regel ebenfalls kurz, seine Spitze mehr oder weniger herabgebogen und neben dem schwachen Endhaken mit einer kleinen Kerbe versehen, der Fuß stark und kräftig, mittel- oder ziemlich langläufig, aber kurzzehig, der Flügel höchstens mittellang, der Schwanz regelmäßig kurz, das Gefieder reich, aber knapp anliegend, seine Färbung je nach Geschlecht und Alter gewöhnlich sehr verschieden.

Alle Schmuckvögel sind Waldbewohner und gehören hauptsächlich der Niederung an; einzelne nehmen aber auch in hügeligen und namentlich in felsigen Gegenden Herberge. Die meisten Arten leben in kleinen Trupps in den hohen Baumkronen, sondern sich nur während der Brutzeit in Paare und fallen durch die Farbenpracht ihres Gefieders wie durch ihre oft recht sonderbare Stimme auf. Viele Arten zeichnen sich auch durch große Lebendigkeit und Beweglichkeit aus. Ihre Sinne sind wohl entwickelt und ihre geistigen Fähigkeiten, wenigstens bei den meisten Arten, ziemlich ausgebildet. Die Nahrung besteht größtentheils, bei einzelnen ausschließlich, in Früchten. Sie verschlingen solche von bedeutender Größe. »In einem dichten und niederen Gebüsche«, erzählt Kittlitz, »stieß ich plötzlich auf einen Schmuckvogel, welcher sich dicht bei mir verstecken zu wollen schien, dann aber sehr schwerfällig einige Schritte weiter flog und nachlässig versteckt wieder Platz nahm. Ich war genöthigt, ihn in dieser geringen Entfernung zu schießen, wodurch der Balg zum Ausstopfen unbrauchbar wurde. Bei Besichtigung des Magens erstaunte ich nicht wenig, ihn bis zur unnatürlichsten Ausdehnung angefüllt zu finden mit einer einzigen harten und kugelförmigen Masse, welche ich für den Rest einer sehr großen Palmennuß erkannte, von deren weicheren, bereits zersetzten Theilen ein bläulicher Brei in den Ecken des Magens herzurühren schien. Die Unbehülflichkeit des Vogels erklärte sich nun durch diesen ungeheuren Bissen, den er verschlungen haben mußte; es ließ sich aber kaum begreifen, wie derselbe durch die Speiseröhre gekommen war. Das Verschlingen einer solchen Frucht muß den seltsamsten Anblick darbieten; denn der Körper, welchen der Vogel so zu sich nimmt, ist nur wenig kleiner als er selbst. Die Kinnladen der Schmuckvögel haben offenbar eine besondere Dehnbarkeit, fast wie die der Schlangen, und es ist gewiß auffallend, daß sie fähig sind, so große Samen ohne vorhergegangenes Einweichen im Kropfe oder nachherige Reibung im Magen durch den zersetzenden Saft des letzteren zu verdauen.« Daß einzelne Schmuckvögel nebenbei auch Kerbthiere fressen, unterliegt keinem Zweifel; Tschudi sagt von denjenigen Arten, welche er beobachtete, daß sie »fortwährend auf der Jagd nach kleinen Kerbthieren sind, sich aber auch von Beeren und Sämereien ernähren«. Inwiefern sich die Schmuckvögel im übrigen hinsichtlich ihrer Lebensweise ähneln, muß fernere Beobachtung lehren; einstweilen dürfte es schwer sein, ein allgemein gültiges Lebensbild von ihnen zu entwerfen. Ich muß mich auch bei Besprechung dieser Familie auf wenige Arten beschränken.

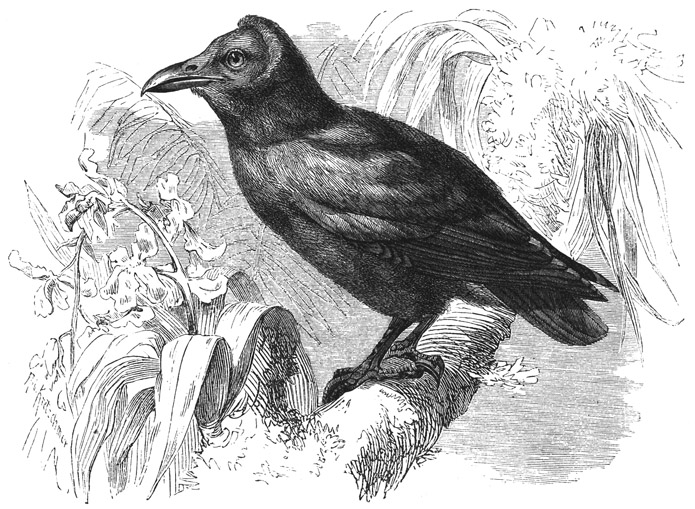

Die Gesammtheit zerfällt in mehrere Unterfamilien, unter denen die der Klippenvögel ( Rupicolinae) die erste Stelle erhalten mag. Die Klippenvögel, zu denen man nur fünf Arten rechnet, gehören zu den größeren Arten der Familie. Sie kennzeichnen sich durch hohen, starken Schnabel mit scharf abgesetzter Firste, ungemein starke, plumpe, breitsohlige Füße, deren Außen- und Mittelzehe bis zum zweiten Glieds verwachsen sind, ziemlich lange Flügel, unter deren Schwingen die vierte die Spitze bildet und die erste sehr verkürzt und schmalspitzig ist, kurzen, breiten, gerade abgeschnittenen Schwanz und volles Gefieder, welches besonders auf dem Bürzel entwickelt ist, auf dem Kopfe einen breiten, stehenden Kamm darstellt, und auf dem Rücken aus breiten, abgestutzten Federn mit vortretenden Enden oder langen Spitzen besteht.

Die bekannteste Art ist der Klippenvogel ( Rupicola crocea, aurantia, elegans und cyana, Pipra rupicola). Das reiche Gefieder des Männchens ist lebhaft orangeroth; die Federn des Scheitelkammes sind dunkel purpurroth, die großen Flügeldeckfedern, die Schwingen und die Schwanzfedern, deren Grundfarbe braun ist, am Ende weißlich gerundet, alle Schwingen und Schwanzfedern außerdem am Grunde breit weiß gefleckt. Die Weibchen und die jungen Vögel sind einfarbig braun, die unteren Flügeldeckfedern orangeroth, die Bürzel- und Schwanzfedern lichtroth gelbbraun; der Stirnkamm ist kleiner. Das Auge ist orangeroth, der Schnabel blaß horngelb, der Fuß gelblich fleischfarben. Die Länge des Männchens beträgt einunddreißig, die Fittiglänge achtzehn, die Schwanzlänge zehn Centimeter. Das Weibchen ist erheblich kleiner.

Gebirgsgegenden Guayanas und des nordöstlichen Theiles von Brasilien, welche von Flüssen durchschnitten werden, sind die Heimat des Klippenvogels; Bergwälder und Gebirgsthäler, welche reich an Felsen sind, bilden seinen Aufenthalt. In der Ebene findet er sich nie. Besonders gern hält er sich in der Nähe von Wasserfällen auf, und je zerklüfteter ein Flußthal ist, um so mehr scheint es ihm zu behagen. Im Juni und Juli kommt er von seinen Felsenzinnen herunter in den Wald, um sich an den jetzt gereiften Früchten gewisser Waldbäume zu sättigen.

Klippenvogel ( Rapicola crocea). 3/10 natürl. Größe.

Viele Reisende haben über die Lebensweise dieses sonderbaren Vogels berichtet. Humboldt beobachtete ihn an den Ufern des Orinoco, die Gebrüder Schomburgk fanden ihn an zwei Oertlichkeiten von Britisch-Guayana, auf dem felsenreichen Kanukugebirge und an den Sandsteinfelsen des Wenamu, an beiden Orten häufig und gesellschaftlich lebend, aber nähere Verbindung mit anderen Vögeln entschieden meidend. »Nachdem wir abermals eine steile Anhöhe erstiegen hatten«, sagt Richard Schomburgk, »welche durch die riesigen, mit Moos und Farnkräutern überwachsenen Granitblöcke fast unwegsam gemacht wurde, trafen wir auf einen kleinen, fast ganz ebenen, von Gras und Gebüsche leeren Platz. Ein Zeichen der Indianer hieß mich schweigen und mich in das angrenzende Gebüsch verstecken, wie auch sie sich vollkommen geräuschlos dort verbargen. Kaum hatten wir einige Minuten hier ruhig gelegen, als ich aus ziemlicher Entfernung her eine Stimme vernahm, welche dem Geschrei einer jungen Katze ähnelte, was mich auch zu der Annahme verleitete, daß es hier auf den Fang eines Vierfüßlers abgesehen sei. Eben war der Ton verklungen, als ich ihn unmittelbar neben mir von einem meiner Indianer täuschend wiederholen hörte. Der aus der Ferne antwortende kam immer näher, bis endlich der Ruf von allen Seiten her erwidert wurde. Obgleich mir die Indianer bemerklich gemacht, daß ich im Anschlage liegen bleiben möchte, überraschte mich der erste Klippenvogel doch so unerwartet, daß ich wirklich zu schießen vergaß. Mit der Schnelligkeit unserer Waldschnepfe kamen die reizenden Vögel durch das Gebüsch herbeigeflogen, setzten sich einen Augenblick nieder, um sich nach dem lockenden Genossen umzusehen, und verschwanden ebenso schnell wieder, als sie ihren Irrthum erkannt. Wir waren so glücklich gewesen, sieben Stück zu erlegen. Aber hatte ich auch die Vögel in meinen Besitz bekommen, noch war ich nicht Augenzeuge ihrer Tänze gewesen, von denen mir sowohl der Bruder wie auch die mich begleitenden Indianer schon so viel erzählt hatten.

»Nach mehreren mühevollen, aber reich lohnenden Tagereisen erreichten wir endlich eine Gegend, in welcher uns dieses Schauspiel werden sollte. Während einer Pause zum Athemschöpfen hörten wir seitwärts von uns Töne mehrerer lockenden Klippenvögel, denen augenblicklich zwei der Indianer mit den Gewehren zuschlichen. Bald darauf kehrte einer derselben zurück und gab mir durch Zeichen zu verstehen, daß ich ihm folgen möchte. Nachdem wir etwa einige tausend Schritte mit der größten Vorsicht und von meiner Seite zugleich unter der gespanntesten Neugier durch das Gebüsch gekrochen, sah ich den anderen platt auf dem Boden liegen und zugleich das glänzend orangene Gefieder des Klippenvogels durch das Gebüsch leuchten. Vorsichtig legte ich mich neben dem Indianer nieder und wurde nun Zeuge eines der anziehendsten Schauspiele. Eine ganze Gesellschaft jener herrlichen Vögel hielt eben auf der glatten und platten Oberfläche eines gewaltigen Felsblockes ihren Tanz. Auf dem den Block umgebenden Gebüsche saßen offenbar einige zwanzig bewundernde Zuschauer, Männchen und Weibchen, während die ebene Platte des Blockes von einem der Männchen unter den sonderbarsten Schritten und Bewegungen nach allen Seiten hin überschritten wurde. Bald breitete der neckische Vogel seine Flügel halb aus, warf dabei den Kopf nach allen Seiten hin, kratzte mit den Füßen den harten Stein, hüpfte mit größerer oder minderer Geschwindigkeit immer von einem Punkte aus in die Höhe, um bald darauf mit seinem Schwanze ein Rad zu schlagen und in gefallsüchtiger Haltung wieder auf der Platte herumzuschreiten, bis er endlich ermüdet zu sein schien, einen von der gewöhnlichen Stimme abweichenden Ton ausstieß, aus den nächsten Zweig flog und ein anderes Männchen seine Stelle einnahm, welches ebenfalls seine Tanzfertigkeit und Anmuth zeigte, um ermüdet nach einiger Zeit einem neuen Tänzer Platz zu machen.« Robert Schomburgk erwähnt noch außerdem, daß die Weibchen diesem Schauspiele unverdrossen zusehen und bei der Rückkehr des ermatteten Männchens ein Beifall bezeichnendes Geschrei ausstoßen. »Hingerissen von dem eigentümlichen Zauber«, fährt Richard Schomburgk fort, »hatte ich die störenden Absichten der neben mir liegenden Indianer nicht bemerkt, bis mich plötzlich zwei Schüsse aufschreckten. In verwirrter Flucht zerstob die harmlose Gesellschaft nach allen Seiten hin und ließ vier getödtete Genossen auf dem Platze ihres Vergnügens zurück.«

Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieser Tanz nur mit der Balze unseres Hahnes verglichen werden kann und zu Ehren des Weibchens ausgeführt wird. Doch scheint das Brutgeschäft nicht an einen bestimmten Jahresabschnitt gebunden zu sein, da Schomburgk ebensowohl im April und Mai wie auch im December die jungen Vögel sah, welche die Indianer eben erst aus den Nestern genommen haben konnten; weil aber das Gefieder im Monat März am schönsten und vollkommensten ist, dürfte wenigstens die Mehrzahl in den erstgenannten Monaten brüten. Das Nest steht an Felsenwänden, nach Humboldt gewöhnlich in den Höhlungen kleiner Granitfelsen, wie sie so häufig sich durch den Orinoco ziehen und so zahlreiche Wasserfälle bilden, nach Schomburgk in Spalten und Vertiefungen, wo es wie das Nest der Schwalbe befestigt und zwar mit Harz angeklebt wird. Es scheint, daß ein und dasselbe Nest mehrere Jahre nach einander benutzt und nach jeder Brutzeit nur durch einige Wurzeln, Fasern und Flaumenfedern ausgebessert und außen mit jener harzigen Masse überzogen wird. In einzelnen Spalten findet man mehrere Nester neben einander, ein Zeichen für große Verträglichkeit dieser Vögel. Das Gelege besteht aus zwei weißen, mit schwärzlichen Punkten gesprenkelten Eiern, welche etwas größer sind als die unserer Tauben. Die Jungen werden wahrscheinlich nur mit Früchten groß gezogen, welche wohl auch das ausschließliche Futter der Alten bilden.

Gefangene Klippenvögel scheinen zu den Lieblingen der Indianer zu gehören. In Pararuma wurden solche Humboldt angeboten. Sie staken in kleinen, niedlichen Bauern, welche aus Palmblattstielen verfertigt waren. Schomburgk fand häufig die gezähmten Jungen, nie aber ein Männchen im Hochzeitskleide und glaubt daraus schließen zu dürfen, daß die Klippenvögel längere Gefangenschaft nicht ertragen. Daß diese Annahme falsch ist, beweisen alte Vögel, welche man dann und wann in unseren Thiergärten sieht. Die prachtvollen Bälge sind überall geschätzt; die Indianer bereiten sich aus ihnen einen phantastischen Federschmuck, und der Kaiser von Brasilien trägt bei besonderen Festlichkeiten einen Mantel, welcher aus den Bälgen des Klippenvogels verfertigt ist. Nach Schomburgks Versicherungen sollen die Indianer gewisser Gegenden verpflichtet sein, alljährlich eine gewisse Anzahl dieser Bälge als Zwangssteuer einzuliefern und dadurch wesentlich zur Verminderung des schönen Vogels beitragen. Das orangeroth gefärbte Fleisch ist wohlschmeckend.

In der zweiten Unterfamilie vereinigt man die Kropfvögel ( Gymnoderinae), die größten, zwischen Krähen- und Drosselgröße schwankenden Arten der Familie. Der Leib ist kräftig, der Hals kurz, der Kopf groß, der Flügel mittellang, mäßig spitzig, in ihm die dritte Schwinge die längste, der zwölffederige Schwanz ziemlich kurz und gerade abgeschnitten. Der Schnabel ändert in seinen Verhältnissen ab, ist aber im allgemeinen an der Wurzel platt gedrückt, aus der Firste stumpfkantig, an der Spitze flach übergebogen und neben ihr mit einem schwachen Ausschnitte versehen, in welchen die Spitze des Unterkiefers sich einlegt. Die Kiefergelenkung beider Hälften liegt weit nach rückwärts, der Schnabel ist also tief gespalten und erinnert an den der Sperrvögel. Die Füße sind stark und kurz, nur zum Sitzen, kaum zum Gehen geeignet. Das Gefieder ist derb, nicht besonders großfederig und knapp anliegend. Bei der Zergliederung fällt namentlich der untere Theil des Kehlkopfes auf. Ihn bedecken entweder große glockenförmige Fleischkörper, oder die Luftröhrenäste über ihm sind zu einer weiten Höhle ausgedehnt, welche durch besondere Muskeln noch mehr vergrößert werden kann. Hierdurch wird das Stimmwerkzeug befähigt, die lauten Töne hervorzubringen, welche den Mitgliedern der Familie eigen sind. Die Luftröhre ist gleich weit, flach, rund und an jeder Seite von einem schmalen, dünnen Muskelbande begleitet.

Die Kropfvögel bewohnen die Urwaldungen Südamerikas, nähren sich fast oder ausschließlich von saftigen Früchten, leben in der Regel einsam, nur ausnahmsweise gesellig, sind träge und dumm, aber scheu und furchtsam. Einzelne Arten lassen selten einen Laut vernehmen, die meisten aber zeichnen sich durch auffallende Stimmen aus, und demzufolge sind sie den Eingeborenen auch wohl bekannt geworden.

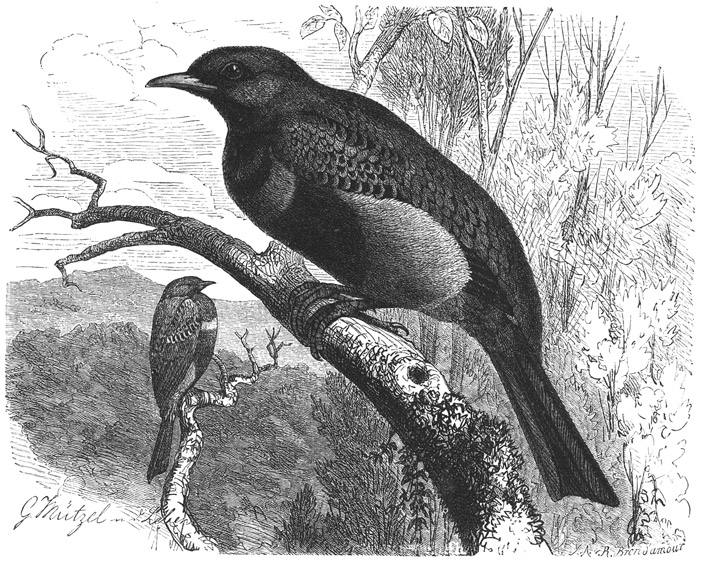

Kapuzinervogel ( Gymnyocephalus calvus). 1/3 natürl. Größe.

Der Kapuzinervogel ( Gymnocephalus calvus und capucinus, Corvus calvus, Ampelis calva) vertritt eine von den Sippen, in welche die Unterfamilie zerfällt. Der starke und große Schnabel würde mit dem einer Krähe vollständig übereinstimmcn, wenn er nicht bedeutend flacher wäre; der Fuß unterscheidet sich durch die Kürze und Stärke des Laufes und die verhältnismäßige Länge der Zehen von einem Krähenfuße; der ziemlich spitzige Flügel reicht bis auf die Mitte des kurzen Schwanzes herab. Das knappe Gefieder läßt die Schnabelwurzel, den Zügel, die Stirne, den Scheitel, die Augengegend und die Kehle nackt. Vier steife Borsten stehen am Zügelrande. Die Färbung ist ein ziemlich gleichmäßiges Rostrothbraun, welches auf dem Rücken etwas ins Olivengrüne spielt; die Schwingen und die Schwanzfedern sind schwarzbraun, die Oberarmschwingen röthlich überlaufen, die obersten Flügeldeckfedern olivengrünbraun, das Gesicht, der Schnabel und die Füße schwarz; das Auge ist dunkelbraun. Bei jungen Vögeln ist das kahle Gesicht mit weißlichen Dunen bekleidet, also immerhin von dem übrigen Gefieder sehr verschieden. Bei alten Vögeln sieht man nur einzelne Borstenhaare auf den betreffenden Stellen. Die Länge beträgt zweiundvierzig, die Fittiglänge dreiundzwanzig, die Schwanzlänge zehn Centimeter.

Ueber die Lebensweise fehlen noch ausführliche Berichte. Wir wissen nur, daß der Kapuzinervogel paarweise die einsamen Waldungen des nördlichen Brasilien und Guayanas bewohnt und sich höchstens bis zu einer unbedingten Höhe von vierhundert Meter erhebt. Hier sieht man ihn paarweise auf hohen Bäumen nebeneinander sitzen. Die Stimme, welche der absonderliche Vogel in regelmäßigen Zwischenräumen ausstoßen soll, erinnert an das Blöken eines Kalbes und wird auf weithin vernommen. Früchte bilden die ausschließliche Nahrung. Das Betragen scheint nicht besonders anziehend zu sein; wenigstens wissen die Reisenden hierüber nichts ausführlicheres zu berichten.

Der Stier- oder Schirmvogel ( Cephalopterus ornatus, Coracina cephaloptera und ornata) kennzeichnet sich durch einen starken, aufrichtbaren, helmförmigen Federbusch auf dem Kopfe und einen runden, allseitig befiederten Hautlappen am Unterhalse. Das Gefieder ist ziemlich gleichmäßig schwarz, die Haube schwarzblau; die Federn des Mantels sind dunkel grünlichschwarz gesäumt, die Schwung- und Steuerfedern einfarbig dunkelschwarz. Alle kleineren Federn haben nahe der Wurzel weiße Schäfte. Das Auge ist grau, der Oberschnabel schwarzbraun, der Unterschnabel graubraun, der Fuß mattschwarz. Die Länge beträgt einundfunfzig, die Fittiglänge sechsundzwanzig, die Schwanzlänge achtzehn Centimeter. Das Weibchen ist beträchtlich kleiner, seine Haube schwächer, der Kehllappen kürzer und das Gefieder glanzloser.

Schirmvogel ( Cephalopterus ornatus). ¼ natürl. Größe.

Der Schirmvogel bewohnt die Ostabhänge der Kordilleren Perus bis zu tausend Meter über dem Meere und verbreitet sich hier über die obere Hälfte des Amazonenstromes bis zum Rio negro und südwärts bis zur Grenze von Chile. Wenn man den Amazonenstrom aufwärts fährt, bemerkt man ihn zuerst nahe der Mündung des Madeira, laut Wallace regelmäßig auf Inseln, meist in kleinen Gesellschaften und stets im oberen Gelaube der höchsten Bäume, niemals auf dem Boden. Seine Nahrung besteht, nach Tschudi, aus Früchten verschiedener Bäume, nach Bates auch in Kerbthieren, zumal Käfern und Spinnen. Früchte von der Größe einer Pflaume werden ganz verschluckt und die Kerne später ausgewürgt, Kerbthiere vor dem Verschlingen erst zerstückelt. Bei solcher Bearbeitung der Beute wie beim Fressen überhaupt und ebenso beim Fliegen legt der Schirmvogel die Kopfhaube nach rückwärts und die Brustquaste so dicht an den Leib, daß man sie von dessen Gefieder nicht zu unterscheiden vermag. Sitzt er dagegen ruhig auf einem Zweige, so richtet er die Haube zu voller Höhe auf und läßt die Quaste hängen; kauert er sich endlich zum Schlafen nieder, so legt er den Kopf bis zur Rückenmitte zurück, hockt mit angezogenen Beinen auf dem Aste, versteckt so Kopf, Hals und Füße vollständig und läßt nur noch Quaste und Schirm sehen, welche beide aus der Masse des übrigen Gefieders absonderlich hervorragen. Auch beim Schreien spielen beide ihre Rolle. Das Geschrei, welches er besonders am Morgen früh und gegen Sonnenuntergang hören läßt, und welches ihm dem Namen »Toropishu« oder Stiervogel verschafft hat, klingt schauerlich und gleicht dem fernen Brüllen eines Stieres. An der Hervorbringung des brüllenden Geschreies nimmt, wie Bates versichert, der fleischige Anhang theil. Vor dem Schreien breitet der Vogel seine Kopfholle, dehnt und schwenkt den hohlen Brustlappen, neigt den Kopf und stößt nunmehr sein Gebrüll aus. Wenn mehrere vereinigt sind und gleichzeitig brüllen, wird man eher an eine Kuhherde als an Vögel denken. Das kunstlose, aus Reisern erbaute Nest steht auf der Spitze der höchsten Bäume; das Gelege besteht aus zwei weißen Eiern.

Genauer als über Kapuziner- und Schirmvogel sind wir über die Glockenvögel ( Chasmarhynchus) unterrichtet. Sie gehören zu den kleineren Mitgliedern der Unterfamilie und kommen höchstens einer Taube an Größe gleich. Der Schnabel erreicht etwa die halbe Kopflänge, ist sehr platt gedrückt, viel breiter als hoch, aus der wenig erhabenen Firste schwach gewölbt, an der Spitze sanft herabgeneigt, mit einem kleinen Zahne oder Ausschnitte versehen und auffallend weit gespalten, der Fuß kurzläufig, aber langzehig, der Flügel, in welchem die dritte und vierte Schwinge die längsten sind, ziemlich lang, bis zur Mitte des Schwanzes herabreichend, der mäßig lange Schwanz in der Mitte ein wenig ausgerandet, an den Seiten etwas abgerundet, das Gefieder dicht und kleinfederig, um den Mundrand nicht zu Borsten umgewandelt, die Färbung je nach dem Geschlechts verschieden. Bezeichnend sind Hautwucherungen in der Schnabelgegend, welche wie bei unseren Truthähnen sich bald verlängern, bald verkürzen.

Der Glockenvogel oder Schmied etc. ( Chasmarhynchus nudicollis, Ampelis nudicollis und alba, Procnias nudicollis und alba) ist schneeweiß; die nackten Zügel und die nackte Kehle sind lebhaft spangrün. Das Auge ist silberweiß, der Schnabel schwarz, der Fuß fleischfarben. Das etwas kleinere Weibchen ist am Scheitel und an der Kehle schwarz, auf der Oberseite zeisiggrün, auf der Unterseite gelb, schwarz in die Länge gefleckt, am Halse weißlich und gelblich gestrichelt. Das junge Männchen ähnelt im ersten Jahre dem Weibchen, wird dann weiß gefleckt und erhält im dritten Jahre sein ausgefärbtes Kleid. Wie mich gefangene Glockenvögel belehrt haben, legen auch die alten Männchen nach jeder Mauser ein grünes Kleid an und erhalten das weiße immer erst durch Verfärbung. Die Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite fünfzig, die Fittiglänge sechzehn, die Schwanzlänge sieben Centimeter.

Von dieser zuerst beschriebenen Art der Sippe unterscheidet sich der Glöckner ( Chasmarhynchus carnunculatus) dadurch, daß das ebenfalls reinweiße Männchen auf der Schnabelwurzel einen hohlen, schwarzen, muskeligen Zipfel trägt, welcher mit einigen weißen Federchen besetzt ist, willkürlich ausgedehnt und eingezogen werden kann, und in ersterem Falle wie ein Horn nach oben, im letzteren wie die sogenannte Nase des Truthahnes an der Seite des Schnabels herabhängt. Bei einer dritten Art, welcher wir den in Südamerika üblichen Namen Araponga lassen wollen ( Chasmarhynchus variegatus, Ampelis varriegatus), ist das nackte Kehlfeld mit Hautröhrchen bündelartig besetzt; bei dem Hämmerling ( Chasmarhynchus tricarunculatus) endlich zieren die Stirnmitte und die Schnabelwurzel jederseits je ein fünf bis sieben Centimeter langer Hautkegel.

Die Glockenvögel sind in Südamerika heimisch. Der Schmied bewohnt Brasilien und ist hier in den Waldungen sehr häufig; der Glöckner herbergt in Guayana, die Araponga im nördlichen Südamerika, der Hämmerling in Costarica. Aus den bisher bekannt gewordenen Mittheilungen der reisenden Forscher scheint hervorzugehen, daß sich die Lebensweise dieser Vögel im wesentlichen ähnelt. Allerdings haben wir bis jetzt, Dank den Forschungen Watertons, des Prinzen von Wied und Richard Schomburgks, nur über Betragen und Sitten des Schmiedes und des Glöckners ausführlichere Berichte erhalten; sie aber stimmen so vollkommen überein, daß wir die eben ausgesprochene Ansicht wohl hegen dürfen.

»Dieser merkwürdige Vogel«, sagt der Prinz vom Glockenvogel, »ist sowohl durch sein blendendweißes Gefieder sowie durch seine laute, hell klingende Stimme eine Eigenheit der prachtvollen brasilischen Waldungen und fällt dem Fremdling gewöhnlich sogleich und zuerst auf. Er ist überall verbreitet, wo Urwaldungen sind, in deren dunkelsten Verflechtungen er sich am meisten zu gefallen scheint. Doch kommt er nicht überall in gleicher Häufigkeit vor, scheint vielmehr gebirgigen Urwald besonders zu lieben. Seine Stimme ähnelt dem Tone einer hell klingenden Glocke, wird einzeln ausgestoßen, eine Zeitlang ausgehalten und auch öfters kurz hinter einander wiederholt. Dann gleicht sie den Lauten, welche der Schmied hervorbriugt, wenn er mit dem Hammer wiederholt auf den Amboß schlägt. Man vernimmt diese Stimme zu allen Stunden des Tages sehr häufig und auf weithin. Gewöhnlich halten sich mehrere der Vögel in einer und derselben Gegend auf und reizen sich wechselseitig. Der eine schallt laut und hell mit einem einfachen Tone; der andere läßt das oft wiederholte, klingende Getön hören, und so entsteht an Stellen, wo viele dieser Vögel vereinigt sind, ein höchst sonderbares Konzert. Gewöhnlich wählt der Schmied seinen Stand auf einem der oberen dürren Aeste eines gewaltigen Waldstammes und läßt von dort oben seine klingende, metallische Stimme erschallen. Man sieht alsdann den blendendweißen Vogel gegen den dunkelblauen Himmel gemalt, kann ihn aber von jener Höhe nicht herabschießen. Auch stiegt er gewöhnlich sogleich ab, sobald er etwas fremdartiges bemerkt. An Stellen, wo der Wald niedriger ist, sitzen diese Vögel in einer dichten, dunklen Laubmasse, wo man ihre Stimme vernimmt, ohne das schneeweiße Ziel erspähen zu können.«

Glockenvogel ( Chasmarhynchus nudicollis). ⅜ natürlich. Größe.

»Inmitten der ausgedehnten Wildnisse«, schildert Waterton, »gewöhnlich auf dem dürren Wipfel einer alten Mora und fast immer außer aller Schußhöhe wird man den Glöckner bemerken. Kein Laut oder Gesang von irgend einem geflügelten Bewohner der Wälder, nicht einmal das deutlich ausgesprochene ›Whip-poor-will‹ des Ziegenmelkers kann so in Erstaunen setzen wie das Geläute des Glöckners. Wie so viele der gefiederten Klasse, bezahlt er dem Morgen und dem Abend durch Gesang seinen Zoll; aber auch, wenn die Mittagssonne Stillschweigen geboten und den Mund der belebten Natur geschlossen, ruft er noch sein heiteres Getön in den Wald hinaus. Man hört das Geläute, dann tritt eine minutenlange Pause ein, hierauf folgt wieder ein Glockenschlag und wiederum eine Pause, und so wechselt es zum dritten Male ab. Dann schweigt er sechs oder acht Minuten lang, und hierauf beginnt er von neuem. Aktäon würde seine eifrigste Jagd unterbrechen, Maria ihr Abendlied verzögern, Orpheus selbst seinen Gesang aufgeben, um diesen Vogel zu belauschen, so süß, so neu, so romantisch ist der Klang seiner Stimme.« »Ich vernahm«, sagt Schomburgk, wohl Waterton benutzend, »aus dem nahen Walde wunderbare Töne, wie ich sie noch nie gehört. Es war, als schlüge man zugleich an mehrere harmonisch gestimmte Glasglocken. Jetzt hörte ich sie wieder und nach einer minutenlangen Pause wieder und wieder. Dann trat ein etwas längerer Zwischenraum von etwa sechs bis acht Minuten ein, und von neuem erschallten die vollen harmonischen Töne. Eine ganze Zeit stand ich, vor Erstaunen gefesselt und lauschte, ob sich die fabelhaften Klänge nicht abermals hören lassen würden: sie schwiegen, und voller Begierde wandte ich mich mit meinen Fragen an meinen Bruder, von dem ich nun erfuhr, daß dies die Stimme des Glöckners sei. Kein Gesang, keine Stimme irgend eines der befiederten Bewohner der Wälder Guayanas, selbst nicht die so deutlich ausgesprochenen Worte der Ziegenmelker, hatten mich in gleiches Erstaunen versetzt, wie die Glockentöne des Hämmerlings. Daß die Vögel in Guayana die Gabe der Sprache besaßen, hatte ich ja bei meinem ersten Schritte auf diesem merkwürdigen Erdtheile schon erfahren; solche Töne aber waren mir bisher noch gänzlich unbekannt geblieben, und meine Aufmerksamkeit konnte jetzt auf nichts anderes gerichtet, durch nichts anderes von diesem wunderbaren Sänger abgezogen werden.

»In der Nähe der Küste gehört der Glöckner zu den Strichvögeln; am Demerara und Berbice erscheint er gewöhnlich im Mai und Juni; die unmittelbare Küste besucht er nie. Hohe Gebirgswaldungen scheint er am meisten zu lieben, jedoch nur bis zu einer Meereshöhe von vier- bis fünfhundert Meter emporzusteigen. Seine zauberhaften, glockenreinen Töne läßt er meist von dem äußersten Gipfel der riesigen Morabäume erschallen, welche er besonders dann gern aufzusuchen scheint, wenn sich dort ein dürrer Zweig findet. Zwei Männchen habe ich nie auf einem und demselben Baume bemerkt, wohl aber beantworten sie sich gern von verschiedenen Bäumen her. Jeden Morgen begrüßen sie den jungen Tag mit ihren metallreinen Tönen und nehmen unter allen Sängern am spätesten Abschied von der scheidenden Sonne. In der Ruhe hängt der Schnabelzipfel seitlich herab; läßt der Glöckner aber seine Laute erschallen, so bläst er den Zipfel auf, welcher sich dann zugleich mit der Spitze um seine eigene Wurzel herumdreht. Stößt er bloß einen einzelnen Ton aus, so richtet sich der Zipfel augenblicklich empor, fällt aber unmittelbar nach dem Ausstößen des Tones wieder um, beim nächsten Schreie abermals sich emporrichtend. Die Weibchen mit ihrem bescheidenen zeisiggrünen Gefieder sitzen nie so hoch wie die Männchen und halten sich stets in dem niederen Gezweige der Waldbäume auf. Mir sind überhaupt nur wenige vorgekommen, was wohl darin seinen Grund haben mag, daß das Weibchen vollkommen schweigsam ist und sich zugleich infolge seines grünen Gefieders nur sehr schwer aus dem ebenso grünen Laub der Bäume herausfinden läßt. Merkwürdig sehen die jungen Männchen in ihrem Uebergangskleide von Grün zu Weiß aus. Im zweiten Jahre haben sie ein förmlich geschecktes Gefieder, und erst im dritten Jahre erhalten sie das Kleid ihres Vaters.«

Ich habe Gelegenheit gehabt, einen gefangenen Glockenvogel längere Zeit zu beobachten und bin daher im Stande, vorstehendes zu ergänzen. Das allerdings laute und metallische, in der Nähe gehört aber sehr rauhe, etwas kratzende und wenig wohllautende, eher unangenehme Geschrei erinnert am meisten an die Stimmlaute der Froschlurche. Der Laut, welchen man am häufigsten und nach oftmaliger Zählung in Zwischenräumen einer halben Sekunde sieben bis fünfundzwanzigmal nach einander vernimmt, klingt in der Nähe wie »Garrëi«, wobei der erste Selbstlauter nur angedeutet wird, die letzten beiden dagegen hell und vernehmlich, dem Schlage eines Hammers auf den Amboß ähnlich klingen. Zuweilen hört man auch piepende Laute, welche so schwach sind, daß sie schon in geringer Entfernung verklingen. Manchmal vertönt er seinen Hauptruf in ungewöhnlicher Weise, indem er ein heiseres »Grrr« als Vorschlag ausstößt und diesem ein lautes, Helles, lang gezogenes »Iii« anhängt. Wenn er einmal schreit, stößt er die Hauptlaute in Absätzen von zehn bis fünfzehn Sekunden Dauer aus, unterbricht sich jedoch manchmal, um mit verschiedenen Lauten abzuwechseln. Er bringt dann mehrere Male den Hauptlaut hervor, schweigt hierauf ein Weilchen, ruft nunmehr eine halbe Minute lang fast ununterbrochen in gewöhnlicher Weise, schweigt wiederum ein wenig und läßt endlich die Laute mit dem heiseren Borschlage vernehmen. Die piependen Laute hört man nur, wenn er znsammengekauert aus einem Aste hockt und tiefster Ruhe Pflegt, die lauten, gellenden dagegen, wenn er aufgerichtet sitzt oder sich bewegt. Je länger er schreit, um so erregter scheint er zu werden, so daß man nicht verkennen kann, daß er sich währenddem in einem Liebesrausche befindet oder balzt. Mit Beginn des gellenden Geschreies hebt er den Kopf hoch empor, sperrt den Schnabel so weit auf, daß der Obertheil fast senkrecht, der Untertheil beinahe wagerecht steht, stößt, ohne den Schnabel zu schließen, die einzelnen Töne tief aus der Brust heraus, springt mit weit gespreizten Beinen rasch auf dem Zweige hin und her, hebt den Schwanz gestelzt über die Flügel, zittert auch auf Augenblicke mit letzteren und klappt erst mit dem letzten Laute die Kiefer wieder zusammen. Bei jedem Laute bewegt sich der Schnabel zuckend ein wenig, Hals, Brust und Unterleib aber erheblich; die Kehle wird gebläht, und das nackte Kehlfeld schwingt ersichtlich; die Brust hebt und senkt sich jählings, und die Erschütterung des ganzen Körpers ist so groß, daß man glauben möchte, die Brust müsse zerspringen. Erhöht sich die Erregung, so neigt er sich schief nach unten, bewegt schüttelnd den Kopf, insbesondere aber die Kehle, stelzt den Schwanz höher als je, streckt ein Bein aus, so weit er kann, krampft den Fuß des anderen zusammen, verdreht beide, wendet sich abwechselnd zur linken und rechten Seite und schnellt unter gleichzeitigem Ausstößen des letzten, durch eine kurze Pause von den übrigen getrennten Hauptlautes zurück oder springt mit einem seitlichen Satze jählings auf eine andere Sitzstelle oder dreht sich auf einer und derselben Stelle mehrmals um sich selbst. Nach Verlauf von einer bis zwei Stunden ermattet er endlich und hockt dann schweigend auf einem Aste nieder, um zu ruhen. Daß er seinen Liebesrausch zuweilen mit seinem Tode besiegelt, hat der von mir beobachtete Glockenvogel, welcher beim Schreien todt von seiner Stange herabfiel, unwiderleglich bewiesen.

Beeren und Früchte scheinen die gewöhnliche Nahrung der Glockenvögel zu bilden. Prinz von Wied fand niemals Kerbthiere im Magen der vielen von seiner Gesellschaft erlegten Schmiede, welche er untersuchte; Schomburgk dagegen behauptet, Reste von Kerfen im Magen des Glöckners bemerkt zu haben. Rothe Beeren und rothe, den Kirschen ähnliche Früchte, zuweilen auch eine kleine Art von Bohnen, kurz, immer Baumfrüchte sind die Nahrung derer gewesen, welche der Prinz untersucht hat, dieselben Früchte, welche nach seinen Beobachtungen fast alle übrigen Schmuckvögel fressen.

»Es ist unbekannt«, sagt Waterton, »in welchem Theile Guayanas der Glöckner sein Nest macht.« Schomburgk bestätigt diese Behauptung. »Merkwürdig ist, daß die Indianer weder die Nester, noch die Brutzeit des Vogels kennen, vielmehr allgemein behaupten, daß er nicht in Guayana brüte, sondern erst nach seiner Brutzeit im Lande erscheine.« Auch der Prinz hat das Nest des Schmiedes nicht finden, noch von seinen brasilischen Jägern Nachricht über dasselbe erhalten können, vermuthet aber, daß es in den Zweigen eines dicht belaubten Baumes steht und kunstlos gebaut ist.

Gefangene Glockenvögel gelangen in der Neuzeit nicht allzuselten lebend in unsere Käfige, halten sich auch bei einfachem, aus gekochtem Reis, Möhren und Kartoffeln bestehendem Futter mehrere Jahre.

Die letzte der hier zu erwähnenden Unterfamilien umfaßt die Kotingas ( Cotinginae), gegen dreißig kleine oder mittelgroße Fruchtvögel mit ziemlich kurzem, breitem, auf der Firste sanft gerundetem, vor der kaum vortretenden Spitze des Oberkiefers mit einem kleinen Zähnchen ausgerüstetem, bis zu den freien, offenen Nasenlöchern dicht befiedertem Schnabel, starken, kurzläufigen Füßen, zugespitzten Flügeln, unter deren Schwingen die zweite die längste zu sein pflegt, mäßig langem, gerade abgeschnittenem Schwanze und nach dem Geschlechte verschiedenem Kleingefieder, welches bei den Männchen derb, kleinfederig und farbenprächtig, bei den Weibchen weich, großfederig und düster gefärbt ist.

Halsbandkotinga ( Cotinga cincta). ⅔ natürl. Größe.

Eine der schönsten Arten dieser Gruppe ist die Halsbandkotinga ( Cotinga cincta und coerulea, Ampelis cotinga, superba und coerulea). Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein prachtvolles, tiefes Ultramarinblau, welches durch den theilweise sichtbaren Wurzeltheil der Federn hier und da schwarze Fleckung zeigt; die Unterseite ist, bis auf ein tiefblaues Kropfquerband, tief purpurveilchenblau; die Schwingen und Schwanzfedern sind schwarz, außen schmal meerblau gesäumt. Das Auge ist braun, der Schnabel dunkel-, der Fuß tiefbraun. Bei dem vorherrschend braunen Weibchen sind die Brustfedern weißlich, die Bauchfedern gelb gesäumt. Die Jungen ähneln dem Weibchen; die jungen Männchen erhalten jedoch sehr bald einen blauen Anflug und später blaue Federnsäume. Die Länge beträgt zweihnndertundzehn, die Fittiglänge einhundertundfunfzehn, die Schwanzlänge fünfundsiebzig Millimeter.

Die Halsbandkotinga, von den Brasilianern »Crejoa« und »Cirua« genannt, bewohnt das Küstengebiet Ostbrasiliens und führt im wesentlichen die Lebensweise ihrer Verwandten. Das schöne Geschlecht dieser Vögel schildert der Prinz von Wied als eine der größten Zierden der südamerikanischen Urwälder. Der Glanz und die prachtvollen Farben der ausgefiederten Männchen treiben selbst die rohen Urvölker jener Waldungen an, die Federn zu Putz und Zierat zu verarbeiten. Alle Kotingas haben ein ernsttrauriges, stilles Wesen, sitzen lauge unbeweglich, besitzen eine durch aus unmelodische Stimme und nähren sich nicht von Kerbthieren, sondern bloß von Beeren und anderen Baumfrüchten der Wälder. In der kalten Jahreszeit, wenn die Bäume am meisten mit Früchten beladen sind, ziehen sie, in kleine Flüge vereinigt, umher, nähern sich den Seeküsten und offeneren Gegenden und werden alsdann sowohl ihrer Federn wie ihres fetten Fleisches wegen in Menge geschossen. Die Halsbandkotinga lebt im Inneren der großen, dem Gleicher nahe gelegenen Urwälder jahraus, jahrein, ist aber ebenfalls ein wahrer Strichvogel. In ihrem Wesen scheint sie viel Aehnlichkeit mit unserem Seidenschwanze zu haben; sie ist dummträge und ebenso leicht zu schießen wie dieser. Ihre Stimme ist ein kurzer, einfacher Lockton, vielleicht auch noch ein lauter Schrei. Die Beeren und Früchte, von denen sie sich ernährt, färben auch Eingeweide und Fett. Man erlegt sie in Menge, um sie zu essen und ihre Federn zu mancherlei Kunstarbeiten zu verwenden. Südlich von Bahia besuchte der Prinz mehrere Geistliche, welche dreißig, vierzig und mehr Bälge dieser Kotinga gesammelt hatten, um sie an einzelne Nonnenklöster in Bahia zu fernerer Verarbeitung zu senden. Als erwähnenswerth hebt unser Gewährsmann noch hervor, daß die prachtvolle Färbung in Orangegelb sich umwandelt, wenn man einen Balg über Kohlenfeuer erhitzt. Ueber die Fortpflanzung kenne ich keinen Bericht.

Gefangene Kotingas zählen noch immer zu den sehr seltenen Erscheinungen in unseren Käfigen, obwohl sie sich ebenso leicht halten lassen wie unser Seidenschwanz.