|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Erst in den letztvergangenen Jahren ist uns ausführlichere Kunde geworden über wunderbar prächtige Vögel Neuguineas und der umliegenden Inseln, welche schon seit Jahrhunderten als theilweise verstümmelte Bälge bei uns eingeführt wurden und eigenthümliche Sagen ins Leben gerufen haben. Paradiesvögel nannte und nennt man sie, weil man annahm, daß sie unmittelbar dem Paradiese entstammten und in eigenthümlicher Weise lebten. Sie kamen ohne Füße zu uns; man übersah die ihnen durch die Eingeborenen zugefügte Verstümmelung und meinte, daß sie niemals Füße besessen hätten. Ihre fast einzig dastehende Federbildung und ihre prachtvollen Farben gaben der Einbildung freien Spielraum, und so kam es, daß die unglaublichsten Fabeln wirklich geglaubt wurden. »Es läßt sich denken«, sagt Pöppig, »mit welchem Staunen die vom Auslande abgetrennten Bewohner des europäischen Festlandes die erste Kunde von jenen wunderbaren Thieren erhalten haben mögen, als Pigafetta, Magalhaens' überlebender Begleiter, 1522 in Sevilla wieder eintraf. Man liest nicht ohne eine gewisse Rührung, wie einige der eifrigen, aber in ihren Mitteln unendlich beschränkten Naturforscher des sechzehnten Jahrhunderts es als eines der größten Ereignisse ihres Lebens, als eine Erfüllung eines lange umsonst gehegten Wunsches bezeichnen, daß ihnen endlich der Anblick der verstümmelten Haut eines Paradiesvogels zu Theil geworden. Entschuldigung mag es daher verdienen, wenn in jenem Zeitabschnitte Fabeln entstanden, welche ungewöhnlich lange Zeit vollen Glauben fanden. Man betrachtete jene Vögel als lustige Sylphen, welche ihre Heimat allein in dem unendlichen Luftmeere fänden, alle auf Selbsterhaltung zielenden Geschäfte fliegend vornahmen und nur während einiger flüchtigen Augenblicke ruhten, indem sie sich mit den langen fadenförmigen Schwanzfedern an Baumästen aufhingen. Sie sollten gleichsam als höhere Wesen von der Nothwendigkeit, die Erde zu berühren, frei sein; von ätherischer Nahrung, vom Morgenthaue, sich nähren. Es half zu nichts, daß Pigafetta selbst die Fußlosigkeit jener Wundervögel als eine Fabel erklärte, daß Marcgrave, Clusius und andere Forscher jener Zeit die letztere als gar zu ungereimt bekämpften: das Volk blieb bei seiner vorgefaßten Ansicht.«

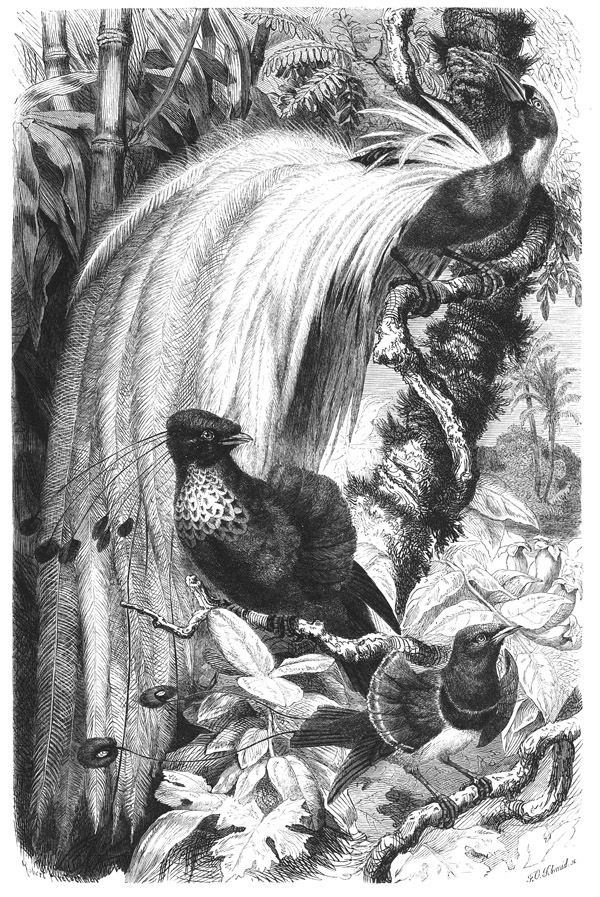

Paradiesvögel.

Jahrhunderte vergingen, bevor das Leben der Paradiesvögel uns bekannt wurde. Verschiedene Reisende lieferten wichtigere oder unwichtigere Beiträge zur Kunde ihres Lebens; kaum einer aber blieb frei von dem nun einmal herrschenden Wunderglauben. Erst Lesson, welcher gelegentlich seiner Weltumsegelung dreizehn Tage auf Neuguinea verweilte, berichtet aus eigener Anschauung über lebende Paradiesvögel. Nach ihm haben uns in den letzten Jahren Bennett, Wallace und von Rosenberg werthvolle Mittheilungen über das Frei- und Gefangenleben der märchenhaften Vögel gegeben.

Die Paradiesvögel (Paradiseidae) sind prachtvolle, an unsere Raben erinnernde Vögel von der Größe eines Hehers bis zu einer Lerche. Der Schnabel ist mittellang, gerade oder etwas gebogen, seitlich zusammengedrückt, an der Wurzel mit einer befiederten Haut bedeckt, unter welcher die Nasenlöcher verborgen sind, der Lauf länger als der Schnabel, der Fuß kräftig, großzehig und mit derben und scharfen, stark gekrümmten Klauen bewehrt, der Flügel mittellang und sehr abgerundet, da die sechste und siebente Schwinge die anderen überragen, der gerade, zwölffederige Schwanz mäßig lang, durch drahtartig verlängerte Federn ausgezeichnet, oder sehr lang, einfach gebildet und dann stark abgestuft. Bei mehreren Arten verlängern und zerschleißen sich die Federn der Weichengegend in ungewöhnlicher Weise. Weibchen und Junge sind stets einfacher gefärbt als die Männchen.

Die Paradiesvögel, von denen nicht mehr als achtzehn Arten bekannt sind, bewohnen Neuguinea, die Aruinseln, Salawati, Misul, Waigiu und Jobie. Jede der letztgenannten Inseln beherbergt einen oder mehrere Paradiesvögel. Nicht ihre Bälge allein, sondern auch die anderer Prachtvögel werden von den Papua bereits seit Jahrhunderten in den Handel gebracht, und namentlich die Holländer haben sich mit dem Eintausche derselben befaßt. Von Rosenberg beschreibt die Art und Weise der von den Eingeborenen beliebten Zubereitung wie folgt: »Die Papua erlegen die Männchen und zuweilen auch die Weibchen mit Pfeilen und streifen ihnen hierauf mittels eines Querschnittes über Rücken und Bauch die besonders dicke Haut ab. Dann schneiden sie die Füße mit dem Hintertheile der Bauchhaut weg, reißen die großen Schwungfedern aus und spannen nun die so verarbeitete Haut über ein rundes Stäbchen, so daß dieses einige Centimeter lang aus dem Schnabel hervorragt, welch letzterer mittels einer Schnur an dem Holze befestigt wird. Hierauf hängen sie die mit Holzasche eingeriebenen Bälge im Inneren der Hütte über der Feuerstelle auf, um sie im Rauche zu trocknen und vor Ungeziefer zu bewahren. Der Balg ist damit fertig. Die Eingeborenen von Misul lassen Füße und Schwungfedern an dem Balge; auch die Aruesen haben bemerkt, daß unverstümmelte Bälge mehr gesucht und besser bezahlt werden als verstümmelte und kommen daher langsam von der alten Gewohnheit zurück, so daß jetzt auch schon von den Aruinseln gute Bälge in den Handel gelangen. Kaufleute aus Mangkassar, Ternate und dem östlichen Ceram sind es hauptsächlich, welche die Paradiesvögel aufkaufen und nach ihrer Heimat oder nach Singapore bringen, von wo sie weiter nach Europa und China ausgeführt werden. Nach der Aussage dieser Leute kommen die schönsten Bälge von der Nordküste Neuguineas und aus den tief in dem Geelvinkbusen liegenden Gegenden. Der Sultan von Tidore, Lehensherr des unter niederländischer Oberherrschaft stehenden Theiles von Neuguinea, erhält jährlich von dort als Zoll eine unbestimmte Anzahl Bälge, deren Geldwerth an Ort und Stelle zwischen fünfundzwanzig Cents und einem Gulden holländisch beträgt.«

Die Paradiesvögel zerfallen nach Ansicht der neueren Forscher in zwei Unterfamilien, deren erste die Rabenparadiesvögel (Paradiseinae) oder die Arten mit kurzem, kräftigem Schnabel umfaßt. Die Angehörigen der gleichnamigen, urbildlichen Sippe (Paradisea) kennzeichnen sich vor allem dadurch, daß die Männchen Büschel aus langen, zerschlissenen Federn tragen, welche in einer unter dem ersten Flügelgelenk liegenden Hautfalte wurzeln und durch einen besonderen Muskel beliebig ausgebreitet und zusammengelegt werden können. Die beiden mittelsten Schwanzfedern sind außerordentlich lang und ihre Fahnen nur angedeutet.

Der Paradies- oder Göttervogel, auf den Aruinseln »Faneam« genannt, welchen Linné, um die alte Sage zu verewigen, den fußlosen nannte (Paradisea apoda und major), ist ungefähr ebenso groß wie unsere Dohle. Seine Länge beträgt etwa fünfundvierzig, die Fittiglänge vierundzwanzig, die Schwanzlänge achtzehn Centimeter. Oberkopf, Schläfe, Hinterhals und obere Halsseiten sind dunkelgelb, Stirne, Kopfseiten, Ohrgegend, Kinn und Kehle tief goldgrün, die Zügel grünlichschwarz, die übrigen Theile, Flügel und Schwanz dunkel zimmetbraun, welche Färbung in der Kropfgegend bis zu Schwarzbraun dunkelt, die langen Büschelfedern der Brustseiten hoch orangegelb, gegen das zerschlissene Ende zu in Fahlweiß übergehend, die kürzeren starren Federn in der Mitte des Wurzeltheiles der Büschel tief kastanienbraunschwarz. Der Augenring ist schwefelgelb, der Schnabel grünlich graublau, der Fuß fleischbräunlich. Dem Weibchen mangeln alle verlängerten Federn, und seine Färbung ist düsterer, auf der Oberseite bräunlich fahlgrau, an der Kehle graulichviolett, am Bauche fahlgelb.

Bis jetzt hat man den Paradiesvogel nur auf den Aruinseln gefunden.

Der Papuaparadiesvogel, zu Doreh »Mambefoor«, sonst auch »Tsiankar« und »Wumbi« genannt (Paradisea papuana, minor und Barletti), ist merklich kleiner als der Göttervogel. Seine Länge beträgt nur achtunddreißig, die Fittiglänge neunzehn, die Schwanzlänge sechzehn Centimeter. Mantel und Schultern, ebenso zwei Querbinden auf den oberen Flügeldecken sind olivengelb, Kehle und Kropf wie die übrige Unterseite dunkel kastanienbraun, die Büschelfedern an der Wurzel hochorange, in der Endhälfte reinweiß, alle übrigen Theile wie beim Göttervogel gefärbt. Der junge Vogel ist, laut von Rosenberg, wenn er das Nest verläßt, einfarbig braun, oben dunkler und an der Unterseite heller. Die Schwanzfedern sind gleich lang, die beiden mittleren schmalbartig. Bei der nächsten Mauser färben sich Kopf und Nacken blaßgelb, und Stirne und Kehle bedecken sich mit den bekannten metallgrünen Federchen. Die beiden mittleren Schwanzfedern werden gleichzeitig um mehrere Centimeter länger. Beim dritten Federwechsel endlich verlängern sich diese letzteren in kahle, ungefähr vierzig Centimeter lange Schäfte, und nun erst brechen die schönen Federbüsche über den Hüften hervor, nehmen aber mit steigendem Alter noch an Länge zu.

Nach Rosenberg bewohnt der Tsiankar die nördliche Halbinsel von Neuguinea sowie Misul und Jobie in Menge, scheint aber nach Osten hin seltener zu werden.

Der Roth- oder Blutparadiesvogel, »Sebum« der Eingeborenen ( Paradisea rubra und sanguinea, Uranornis rubra), ist noch kleiner, nur dreiunddreißig, sein Fittig siebzehn, sein Schwanz vierzehn Centimeter lang, zeichnet sich auch vor beiden bisher genannten durch einen goldgrünen, aufrichtbaren Federbusch am Hinterkopfe aus. Der Rücken ist graugilblich fahl, welche Färbung sich in Gestalt eines Brustbandes auch über die Unterseite verbreitet, die Kehle smaragdgrün; die Brust und die Flügel sind rothbraun, die Schnabelwurzelgegend und ein Fleck hinter dem Auge sammetschwarz, die seitlichen Federbüsche prachtvoll roth, am Ende im Cirkel gedreht, die langen Schwanzfedern, welche sich nach außen krümmen, haben breitere Schäfte. Das Auge ist hellgelb, der Schnabel und die Füße sind aschgraublau. Beim Weibchen sind Vorderkopf und Kehle sammetbraun, die Oberseite und der Bauch rothbraun, der Hinterkopf, der Hals und die Brust hellroth.

Bis jetzt ist diese Art einzig und allein auf den Inseln Waigiu und Batanta gefunden worden, und es scheint, daß nur die Bewohner des Dorfes Bessir an der Südküste der Insel sich damit abgeben, seine Bälge zu bereiten.

In ihrer Lebensweise und im Betragen dürften die drei genannten Arten die größte Aehnlichkeit haben. Sie sind lebendige, muntere, kluge, aber gefallsüchtige Vögel, welche sich ihrer Schönheit und der Gefahr, welche diese mit sich bringt, wohl bewußt sein mögen. Alle Reisenden, welche sie in ihren heimatlichen Ländern beobachteten, sprechen sich mit Entzücken über sie aus. Als Lesson den ersten über sich wegfliegen sah, war er von seiner Schönheit so hingerissen, daß er den Vogel nur mit den Augen verfolgte, sich aber nicht entschließen konnte, auf ihn zu feuern. Die Beschreibung, welche er von dem Leben gibt, wird durch Rosenberg bestätigt und vervollständigt. »Der Paradiesvogel ist ein Strichvogel, welcher bald nach der Küste, bald wieder nach dem Inneren des Landes zieht, je nachdem reifende Baumfrüchte vorhanden sind. Zur Zeit meines Aufenthaltes zu Doreh standen gerade die Früchte einer Laurinee, welche nahe hinter den Dörfern auf der Insel wuchs, in Reife. Mit kräftigem Flügelschlage kamen die Vögel, zumeist Weibchen und junge Männchen, diesen Bäumen zugeflogen und waren so wenig scheu, daß sie selbst zurückkehrten, nachdem einige Male auf sie gefeuert worden war. Sonst sind die Paradiesvögel, namentlich die alten Männchen, furchtsam und schwer zum Schusse zu bekommen. Ihr Geschrei klingt heiser, ist aber auf weiten Abstand zu hören und kann am besten durch die Silben ›Wuk, wuk, wuk‹ wiedergegeben werden, auf welche oft ein kratzendes Geräusch folgt.« Lesson sagt, daß das Geschrei wie »Woiko« klinge und ausgestoßen werde, um die Weibchen herbeizurufen, welche gackernd auf niederen Bäumen sitzen. Des Morgens und Abends, selten mitten am Tage, hört man dieses Geschrei durch den Wald schallen. »Die Stimme des rothen Paradiesvogels«, bemerkt Wallace, »ähnelt der seiner Verwandten sehr, ist jedoch weniger schrillend. Man hört sie so oft in den Wäldern, daß man annehmen darf, der Vogel müsse sehr häufig sein. Demungeachtet ist er wegen seiner Lebendigkeit und unaufhörlichen Bewegung schwer zu erlangen. Ich habe mehrere Male alte Männchen auf niederen Bäumen und Gebüschen, wenige Meter über dem Boden, gesehen. Sie schlüpften durch das Gezweige auf den fast wagerechten Stämmen dahin, anscheinend mit der Jagd auf Kerbthiere beschäftigt, welche, wie ich glaube, ihr alleiniges Futter sind, wenn ihre Lieblingsfrucht, die indische Feige, nicht in Reife steht. Bei dieser Gelegenheit lassen sie einen leisen, glucksenden Ton hören, welcher sehr verschieden ist von ihrem gewöhnlich schrillenden Lockrufe, den sie nur, wie es scheint, hoch oben vom Wipfel der Bäume ausstoßen.«

Beständig in Bewegung stiegt der Paradiesvogel von Baum zu Baum, bleibt nie lange auf demselben Zweige still sitzen und verbirgt sich beim mindesten Geräusche in die am dichtesten belaubten Wipfel der Bäume. Er ist schon vor Sonnenaufgang munter und beschäftigt, seine Nahrung zu suchen, welche in Früchten und Kerbthieren besteht. Abends versammelt er sich truppweise, um im Wipfel irgend eines hohen Baumes zu übernachten.

Rothparadiesvogel ( Paradisea rubra). 1/3 natürl. Größe.

Die Zeit der Paarung hängt ab vom Monsun. Auf der Ost- und Nordküste von Neuguinea fällt sie in den Monat Mai, auf der Westküste und auf Misul in den Monat November. Die Männchen versammeln sich um diese Zeit in kleinen Trupps von zehn bis zwanzig Stück, welche die Eingeborenen Tanzgesellschaften nennen, auf gewissen, gewöhnlich sehr hohen, sperrigen und dünn beblätterten Waldbäumen, fliegen in lebhafter Erregung von Zweig zu Zweig, strecken die Hälse, erheben und schütteln die Flügel, drehen den Schwanz hin und her, öffnen und schließen die seitlichen Federbüschel und lassen dabei ein sonderbar quakendes Geräusch hören, auf welches die Weibchen herbeikommen. Nest und Eier sind noch unbekannt. Wallace erfuhr durch die Eingeborenen, daß der Göttervogel sein Nest auf einen Ameisenhaufen oder den hervorragendsten Zweig eines sehr hohen Baumes baue und nur ein einziges Ei lege, mindestens nicht mehr als ein Junges erziele. Dieselben Eingeborenen hatten jedoch, trotz einer von einem holländischen Beamten gebotenen sehr hohen Belohnung, das Ei nicht beschaffen können, dasselbe überhaupt nie zu Gesicht bekommen. Nach brieflicher Mittheilung von Rosenbergs brüten die Vögel übrigens nicht in freistehenden Nestern, sondern in Astlöchern der höchsten Waldbäume, welche selbst für den besten Kletterer unerreichbar sind.

»Um sich der Paradiesvögel zu bemächtigen«, erzählt Rosenberg weiter, »gehen die wilden Eingeborenen von Neuguinea in folgender Weise zu Werke: In der Jagdzeit, welche in die Mitte der trockenen Jahreszeit fällt, suchen sie erst die Bäume aufzuspüren, auf welchen die Vögel übernachten, und welche meist die höchsten des Waldes sind. Hier erbauen sie sich in deren Aesten eine kleine Hütte aus Blättern und Zweigen. Ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang klettert ein geübter Schütze, versehen mit Pfeil und Bogen, auf den Baum, verbirgt sich in der Hütte und wartet in größtmöglicher Stille die Ankunft der Vögel ab. Sowie sie heranfliegen, schießt er dieselben, einen um den anderen, bequem nieder, und einer seiner Gefährten, welcher sich am Fuße des Baumes verborgen hat, sucht die gefallenen zusammen. Diese stürzen todt zu Boden, wenn sie mit scharfgespitzten Pfeilen getroffen werden, gelangen dagegen unversehrt in die Hand des Jägers, wenn sie mit Pfeilen geschossen wurden, welche mehrere, ein Dreieck bildende Spitzen haben, zwischen die der Körper des Vogels durch die Kraft des Schusses eingeklemmt wird.« Nach Lesson fangen die Eingeborenen aber auch mit dem Leime des Brodfruchtbaumes, und nach Wallace's Angabe wird der Sebum nur durch Schlingen berückt, welche man im Gezweige der fruchttragenden Bäume aufstellt, so daß der Vogel mit dem Fuße in die Schlinge treten muß, wenn er die Frucht wegnehmen will. Das andere Ende der Schlinge reicht auf den Boden herab, so daß der gefangene Vogel ohne besondere Mühe von dem Baume herabgezogen werden kann. »Man möchte nun«, sagt Wallace, »vielleicht glauben, daß die unverwundeten, lebend erbeuteten Vögel einem Forscher im besseren Zustande überliefert würden als die durch den Schuß erlegten; aber dies ist durchaus nicht der Fall. Ich bin niemals mit einem Paradiesvogel so geplagt worden als mit dem rothen. Zuerst brachte man ihn mir lebend, aber in einen Pack zusammengebunden, die prachtvollen Federn in der abscheulichsten Weise zerknittert und zerbrochen. Ich machte den Leuten begreiflich, daß man die gefangenen mit dem Beine an einen Stock anbinden und so tragen könne; dies aber hatte zur Folge, daß man sie mir überaus schmutzig lieferte. Man hatte die angefesselten in den Hütten einfach auf den Boden geworfen, und die armen Vögel hatten sich mit Asche, Harz und dergleichen entsetzlich verunreinigt. Umsonst bat ich die Eingeborenen, mir die Vögel unmittelbar nach ihrer Gefangennahme zu bringen, umsonst, dieselben sofort zu tödten, über den Stock zu hängen und mich so in ihren Besitz zu setzen: sie thaten aus Faulheit weder das eine, noch das andere. Ich hatte vier oder fünf Männer in meinen Diensten, welche ich, um nur Paradiesvögel zu erhalten, für eine gewisse Anzahl von ihnen im voraus bezahlte. Sie vertheilten sich im Walde und streiften meilenweit umher, um gute Fangplätze zu suchen. Hatten sie nun einen Vogel gefangen, so war es ihnen viel zu unbequem, denselben mir zu bringen; sie zogen es vielmehr vor, ihn so lange als möglich am Leben zu erhalten, und kamen so oft nach einer Abwesenheit von einer Woche und von zehn Tagen zu mir mit einem todten, gewöhnlich stinkenden Paradiesvogel, einem zweiten todten, noch frischen und einem dritten lebenden, welcher zuletzt gefangen worden war. Meine Bemühungen, diese Jagdweise zu ändern, waren gänzlich umsonst. Zum Glück ist das Gefieder der Paradiesvögel so fest, daß auch die verstümmelten nicht verloren waren.

»Ich darf versichern, daß ich mir alle Mühe gegeben habe, diejenigen, welche lebend in meine Hände kamen, zu erhalten. Mit meinen eigenen Händen habe ich ihnen einen Käfig gebaut, in welchem sie sich frei bewegen konnten, und jede Art von Futter, welche ich ihnen verschaffen konnte, habe ich ihnen gegeben; die gewohnten Früchte aber, welche auf hohen Bäumen wuchsen, konnte ich nicht immer in genügender Güte erlangen. Die gefangenen fraßen zwar bald Reis und Heuschrecken mit großer Begierde, und ich war dann in guter Hoffnung; am zweiten oder dritten Tage aber bekamen sie Krämpfe, fielen von ihren Stangen und waren todt. Ich bekam nach einander sieben oder acht Stück, anscheinend in bester Gesundheit; das Ergebnis war immer dasselbe. Junge Vögel, welche sich wahrscheinlich leichter gewöhnt haben würden, konnte ich leider nicht erhalten.« Später ist Wallace glücklicher gewesen. Er war es, welcher zuerst zwei lebende Paradiesvögel nach Europa brachte. Auf Amboina, Mangkassar, in Batavia, Singapore und Manila hat man den Tsiankar schon wiederholt in der Gefangenschaft gehalten. Ein vor wenig Jahren nach Amboina gebrachter Paradiesvogel entfloh dort aus dem Käfige; was aus ihm geworden ist, weiß man nicht. Ein chinesischer Kaufmann in Amboina bot Lesson zwei Paradiesvögel an, welche bereits ein halbes Jahr im Gebauer gelebt hatten und mit gekochtem Reis gefüttert wurden. Der gute Mann forderte aber fünfhundert Franken für das Stück, und diese Summe konnte der Naturforscher damals nicht erschwingen. Nach Rosenbergs Angabe bezahlte der Statthalter von niederländisch Indien, Sloot van de Beele, für zwei erwachsene Männchen die Summe von einhundertundfunfzig holländischen Gulden. Rosenberg selbst brachte diese Vögel von Mangkassar nach Java. Wallace fand die von ihm heimgebrachten beiden ausgefärbten Papuaparadiesvögel in Singapore und erwarb dieselben für zweitausend Mark unseres Geldes. Bennett beobachtete einen gefangenen Tsiankar in China, welcher neun Jahre im Käfige verlebt hatte. Seit etwa vier Jahren befinden sich ein männlicher Götter- und ein Papuaparadiesvogel im besten Wohlsein in Berlin.

Über das Betragen der Gefangenen berichtet Bennett so ausführlich, daß ich nichts besseres thun kann, als seine Mittheilungen hier wiederzugeben. Der Paradiesvogel bewegt sich in einer leichten, spielenden und anmuthigen Weise. Er blickt schelmisch und herausfordernd um sich und bewegt sich tänzelnd, wenn ein Besucher seinem Käfige naht; denn er ist entschieden gefallsüchtig und scheint bewundert werden zu wollen. Auf seinem Gefieder duldet er nicht den geringsten Schmutz, badet sich täglich zweimal und breitet oft Flügel und Schwanz aus, in der Absicht, das Prachtkleid zu überschauen. Es ist wahrscheinlich, daß er sich nur aus Eitelkeit, um sein Gefieder zu schonen, so selten auf den Boden herabläßt. Namentlich am Morgen versucht er, seine volle Pracht zu entfalten; er ist dann beschäftigt, sein Gefieder in Ordnung zu bringen. Die schönen Seitenfedern werden ausgebreitet und sanft durch den Schnabel gezogen, die kurzen Flügel so weit als möglich entfaltet und zitternd bewegt. Dann erhebt er wohl auch die prächtigen, langen Federn, die wie Flaum in der Luft zu schweben scheinen, über den Rücken, breitet sie aber ebenfalls dabei aus. Dieses Gebaren währt einige Zeit; dann bewegt er sich mit raschen Sprüngen und Wendungen auf und nieder. Eitelkeit und Entzücken über die eigene Schönheit drücken sich währenddem in unverkennbarer Weise durch sein Benehmen aus. Er betrachtet sich abwechselnd von oben und unten und gibt seinen Gefühlen oft durch Laute Ausdruck, welche freilich nur krächzend sind. Nach jeder einzelnen Prachtentfaltung erscheint ihm eine Ordnung des Gefieders nothwendig; er läßt sich diese Arbeit aber nicht verdrießen und spreizt sich immer und immer wieder von neuem wie ein eitles Frauenzimmer. Erst die sich einstellende Freßlust läßt ihn seine Gefallsucht vergessen. Die Sonnenstrahlen scheinen ihm sehr unangenehm zu sein, und er sucht sich deshalb denselben zu entziehen, so viel er kann.

Ein Chinese malte Bennetts Pflegling. Als diesem das Bild vorgehalten wurde, erkannte er es sofort, nahte sich rasch, begrüßte den vermeintlichen Gefährten mit krächzenden Lauten, betastete aber das Bild doch nur vorsichtig, sprang hierauf nach seiner Sitzstange zurück und klappte den Schnabel wiederholt rasch zusammen. Dies schien ein Zeichen der Begrüßung zu sein. Nach diesem Versuche hielt man ihm einen Spiegel vor. Sein Benehmen war fast dasselbe wie früher. Er besah sein Abbild sehr aufmerksam und wich nicht von der Stelle, so lange er sich betrachten konnte. Als der Spiegel von der oberen auf die untere Stange gesetzt wurde, folgte er sofort nach; dagegen weigerte er sich, als der Spiegel auf den Boden gebracht worden war, auch dahinab zu steigen. Uebrigens schien er sein Abbild freundschaftlich zu betrachten und sich nur zu wundern, daß dasselbe alle Bewegungen, welche er ausführte, getreulich nachahmte. Sobald der Spiegel entfernt worden war, sprang er auf seine Sitzstange zurück und schien so gleichgültig zu sein, als ob wenige Augenblicke vorher nichts beachtenswerthes für ihn vorhanden gewesen wäre.

Seine Stimme erinnert zwar an das Krächzen der Raben, ihr Tonfall ist jedoch weit mannigfaltiger. Die einzelnen Laute werden mit einer gewissen Heftigkeit ausgestoßen und oft wiederholt. Zuweilen klingt sein Ruf fast belfernd; die einzelnen Töne bewegen sich in größerer Höhe als sonst und sind so laut, daß sie nicht im Einklange zur Größe des Vogels zu stehen scheinen. Wenn man versucht, sie in Silben zu übertragen, kann man die schwächeren Laute etwa durch »Hi, ho, hei, hau«, die stärkeren durch »Hock, hock, hock, hock« wiedergeben.

Seine Gefangenkost besteht aus gekochtem Reis, untermischt mit hartem Eie und Pflanzenstoffen sowie aus lebenden Heuschrecken. Todte Kerbthiere verschmäht er. Er weiß lebende Beute dieser Art mit großer Geschicklichkeit zu fangen, legt sie auf die Sitzstange, zerhackt ihr den Kopf, beißt die Springbeine ab, hält sie mit seinen Klauen fest und verzehrt sie dann. Er ist durchaus nicht gefräßig und genießt sein Futter mit Ruhe und Anstand, ein Reiskorn um das andere. Auch beim Fressen steigt er nicht auf den Boden herab; diesen berührt er nur dann, wenn er sich baden will.

Seine Mauser währt vier volle Monate, vom Mai bis August.

Die Schnirkelschweife (Cicinnurus) vertritt der Königsparadiesvogel, »Burang-Rajah« der Malaien, »Gobi« der Aruinsulaner ( Cicinnurus regius, rex und spinturnix, Paradisea regia). Er ist bedeutend kleiner als die vorhergehenden, etwa von der Größe einer kleinen Drossel, im ganzen achtzehn, der Fittig neun, der Schwanz sechs Centimeter lang, und durch seinen schwachen Schnabel, die nur wenig verlängerten Seitenfedern sowie die beiden mittleren, bis zur Spitze fahnenlosen, hier aber mit rundlichen Fahnen besetzten, schraubenförmig gedrehten und verschnörkelten Schwanzfedern von den beschriebenen Verwandten unterschieden. Die Obertheile, einen kleinen viereckigen, schwarzen Fleck am oberen Augenrande ausgenommen, Kinn und Kehle sind prachtvoll glänzend kirschroth, Oberkopf und Oberschwanzdecken heller, die Untertheile, mit Ausnahme einer über den Kropf verlaufenden tief smaragdgrünen, oberseits von einem schmalen, rostbraunen Saume begrenzten Querbinde, weiß, die an den Kropfseiten entspringenden Federbüschel rauchbraun, ihre verbreiterten und abgestutzten Enden tief und glänzend goldgrün, die Schwingen zimmetroth, die Schwanzfedern olivenbraun, außen rostfarben gesäumt, die beiden mittelsten fadenförmigen Steuerfedern an der schraubenförmig eingerollten Außenfahne tief goldgrün. Der Augenring ist braun, der Schnabel horngelb, der Fuß hellblau. Das Weibchen ist auf der Oberseite rothbraun, unten rostgelb, schmäl braun in die Quere gebändert.

Nach Rosenberg ist der Königsparadiesvogel der verbreitetste von allen. Er findet sich auf der ganzen Halbinsel, welche den nördlichen Theil von Neuguinea bildet, aber auch auf Misul, Salawati und den Aruinseln. Man sieht ihn oft nahe am Strande auf niedrigen Bäumen. Er ist allerliebst, stets in Bewegung und ebenso wie die anderen bemüht, seine Schönheit zu zeigen. Erregt breitet er seinen goldgrünen Brustkragen fächerartig nach vorn aus. Seine Stimme, welche er oft hören läßt, hat einige Aehnlichkeit mit dem Miauen einer jungen Katze, ungefähr, wie wenn man die Silben »Koü« mit sanft flötendem Tone ausspricht. Wallace berichtet ungefähr dasselbe, fügt aber noch hinzu, daß der Vogel beim Fliegen einen schwirrenden Laut hervorbringt und für seine geringe Größe sehr große Früchte frißt.

Der Königsparadiesvogel ist die eigentliche Manucodiata, von welcher der alte Geßner, Cardamus nacherzählend, ausführliches berichtet. Seine Schilderung der Paradiesvögel ist überhaupt so bezeichnend für die damalige Anschauung, daß ich mir nicht versagen kann, wenigstens einiges davon wiederzugeben. »In den Inseln Moluchis vnder dem Aequinoctio gelegen, wirt ein todter vogel auff der Erden oder im Wasser auffgelesen, welchen sie in jrer spraach Manucodiatam nennen; den kan man lebendig nimmer sehen, dieweil er keine Bein und Füß hat: wiewol Aristoteles nicht zuläst, daß irgend ein vogel ohn Füß gefunden werde. Dieser, so ich nun drey mal gesehen, hat allein darumb keine Füß, daß er stäts hoch in den Lüfften schwebt. Des Männleins Rücken hat inwendig einen winckel, und in diese höle verbirgt (als der gemeine verstandt außweist) das Weiblein seine Eyer, dieweil auch das Weiblein einen holen bauch hat, dz es also mit beyden hölen die Eyer brüten vn außschleuffen mag. Dem Männlein hanget am schwantz ein Faden, drey zwerchhänd lang, schwartz geferbt, der hat die mittelste gestalt under der ründe vnd viereckete: er ist auch weder zu dick, noch zu zart, sondern einem Schumacherdrat fast änlich: Und mit diesem sol das Weiblein, dieweil es die Eyer brütet, steiff an das Männlein gebunden werde. Und ist kein wunder, dz er stäts in der Lufft sich enthält: dann wenn er seine Flügel vnd den schwantz ringsweiß außstreckt, ist es kein zweifel, dann dz er also ohn Arbeit von der Lufft auffgehalten werde. Seine enderung und stäts abwechseln im flug mag jm auch die müde hinnemen. Der behilfft sich auch, als ich vermein, keiner andern speiß dann deß Himmeldauws, welchs dann sein Speiß und Tranck ist: darumb hat ihn die Natur darzu verordnet, daß er in den Lüfften wohnen möge. Daß er aber der reinen Lufft geleben möge, oder die esse, ist der Warheit nit gleich, dieweil dieselbig viel zu zart ist. Dz er Thierlein esse, ist auch nicht wol müglich: darumb dz er daselbst nicht wohnet noch junge machet da er sie finden möcht. Man findet auch solches nicht in jhrem Magen als in der Schwalben. Diß bedörffen sie aber nichts, dieweil sie allein von Alter umbkommen, auch nit von Dunst oder Dampff der Erden, dann sie sich nider lassen müsten, dieweil daselbst desselbigen mehr ist. Der Dunst ist auch offt schädlich. Darumb ist es der Wahrheit in alleweg gleich, daß sie zu Nacht des Tauwes geleben. Etliche stecken einen schwantz oder die Flügel in ihre beckelhauben, darumb daß der, so solches bei jm habe, nicht verwundt sölle werden, als der obgenannte außweiset. Dieser gewissen und warhafften Histori geben alle newe gelehrten kundtschafft, ohn allein Antonius Pigafeta, welcher dann gantz fälschlich und unrecht sagt, daß dieser vogel einen langen Schnabel, und Bein einer zwerchhand lang habe: dann ich, so diesen vogel zweymal gehabt und gesehen, diß falsch seyn gefunden hab. Die Könige Marmin in den Inseln Moluccis, haben vor wenig jaren die Seelen untödtlich seyn, anfangen zu glauben, und das auß keinem andern grund, dann dz sie etwan ein sehr schönes vögelein, so nimmer weder auff die Erden, noch ander ding sitze, vermerkt haben, sondern daß es zu zeiten auß der hohen Lufft auff das Erdtreich also todt hinab falle. Vnd als die Machumeten, so dann umb Kauffmanschatz willen zu ihnen kommen, diesen vogel im Paradiß, welches dann das ort der abgestorbenen Seelen were, geboren seyn bezeugten, da haben die Könige die Machumetische Sect angenommen, darumb daß dieselbige von diesem Paradiß viel grosses verhiesse und zusagte. Diß vögelein aber nennen sie Manucodiata, das ist ein vögelein Gottes, welches sie so für heilig und werth halten, dz die Könige mit diesem im Krieg sicher zu seyn glauben, wenn sie gleich nach irem Gebrauch und Gewonheit im vordersten Glied stehen.«

Der Kragenparadiesvogel ( Lophorina superba und atra, Paradisea superba, atra und furcata, Epimachus ater), Vertreter einer gleichnamigen Sippe, kennzeichnet sich durch verhältnismäßig kurzen, kräftigen Schnabel und zwei aufrichtbare, breite, schildartige, pfeilspitzenförmige Federkragen, von denen der eine am Hinterhalse entspringt und aus breiten Federn besteht, der andere an der Oberbrust wurzelt und aus schmäleren steifen Federn zusammengesetzt ist. Die Länge des Männchens beträgt etwa dreiundzwanzig, die Fittiglänge zwölf, die Schwanzlänge zehn Centimeter. Das Gefieder ist sammetschwarz, schwach purpurbraun, der Mantelkragen bronzefarben glänzend, der Brustkragen prachtvoll metallisch grün, am Ende der Federn kupfergoldig schimmernd; die Nasen- und Zügelfedern, welche kammartig sich erheben, sind glanzlos, die glänzenden Federn des Oberkopfes, Nackens und Hinterhalses stahlblau, vor dem Ende durch eine purpurne Binde geziert, die Oberflügeldeckfedern stärker glänzend als die des Rückens, die Schwingen und Schwanzfedern stahlblau, die des Gesichtes tief kupferig bronzefarben, die der Untertheile purpurschwarz schimmernd. Beim Weibchen ist die Oberseite dunkel-, am Kopfe und Nacken schwarzbraun, die Unterseite schmutzig gelblichweißbraun gewellt.

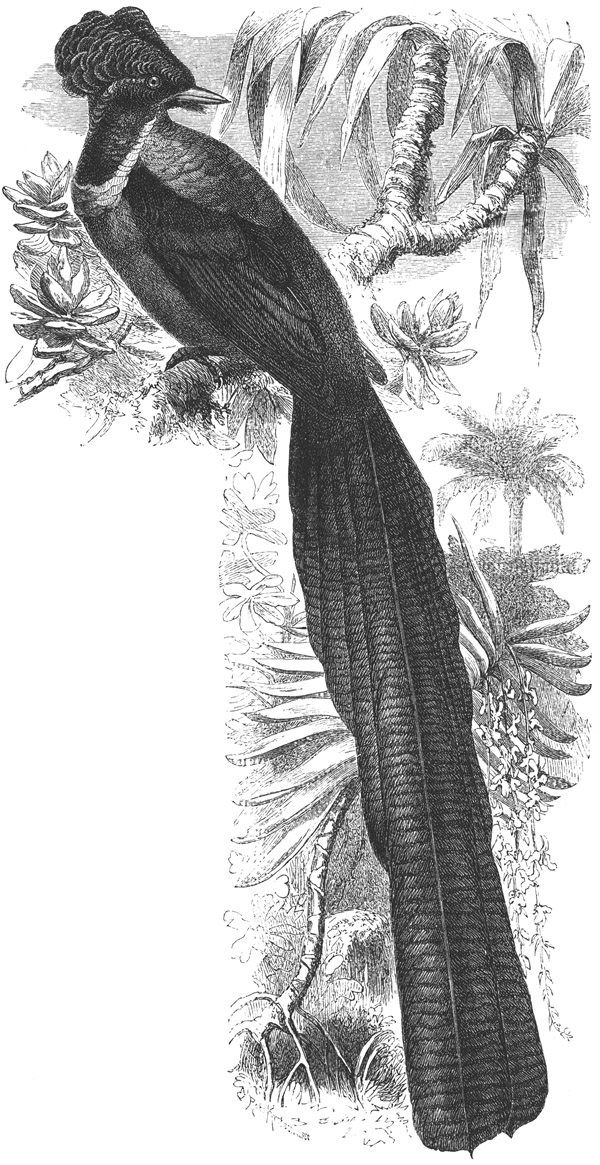

Paradieselster (Astrapia nigra). 2/5 natürl. Größe.

Der prachtvolle Vogel lebt, nach brieflicher Mittheilung von Rosenbergs, in den Gebirgen Neuguineas und zwar in einem Höhengürtel von mindestens 2000 Meter unbedingter Höhe. Rosenberg bemühte sich viele Jahre vergeblich, Bälge zu erhalten und war erst auf seiner letzten Reise so glücklich, solche zu erwerben.

Darunter befanden sich auch einige der bis dahin gänzlich unbekannten Weibchen und Jungen. Ungeachtet aller Nachfragen war es unmöglich, etwas über Lebensweise und Betragen zu erfahren.

Vertreter einer anderen Sippe ist der Strahlenparadiesvogel (Parotia sefilata, sexpennis, sexsetacea und aurea, Paradisea sefilata, sexpennis, sexsetacea, aurea und penicillata). Der Schnabel ist kurz und etwas zusammengedrückt; der Schmuck besteht aus sechs, zu beiden Seiten des Kopfes entspringenden, etwa funfzehn Centimeter langen, bis auf eine kleine eirunde Endfahne bartlosen Federn, einem dem des Kragenparadiesvogels ähnlichen, jedoch minder entwickelten Brustkragen und einem je an einer Brustseite entspringenden, sehr dichten und langen, aus weißen Federn gebildeten Büschel. Das Gefieder ist vorherrschend schwarz, glänzt und flimmert aber, je nach der Beleuchtung, wundervoll. Kehle und Brust schimmern in grünen und blauen, ein breites, nach vorn gebogenes Federband am Hinterkopfe in geradezu unbeschreiblichen Tönen; ein weißer Fleck auf dem Vorderkopfe glänzt wie Atlas, und die Brustbüschel hüllen, wenn sie aufgerichtet werden, das prächtige Geschöpf noch außerdem in eine zarte, weiße Wolke ein. Das Weibchen gleicht dem des Kragenparadiesvogels bis auf zwei kleine Federbüschel über den Ohren. Die Länge beträgt etwa dreißig, die Fittiglänge funfzehn, die Schwanzlänge dreizehn Centimeter.

Der ebenfalls sehr prachtvolle Vogel theilt mit dem Kragenparadiesvogel Vaterland und Aufenthalt und muß da, wo er vorkommt, sehr häufig sein, da die Eingeborenen seine Kopfhaut mit den Strahlenfedern massenhaft zu Schmuckgegenständen verarbeiten. Demungeachtet fehlt uns auch über seine Lebensweise jegliche Kunde.

Die Paradieselstern (Astrapia) unterscheiden sich von den vorstehend beschriebenen Familienverwandten durch ihren mittellangen, geraden, vor der Spitze flach ausgeschnittenen Schnabel und den mehr als leibeslangen, abgestuften Schwanz sowie einen fächerförmigen, gewölbten Federbusch, welcher beide Kopfseiten bekleidet.

Lesson und andere Forscher erklären es für unmöglich, von dem Glanze des Vertreters dieser Sippe, der Paradieselster (Astrapia nigra, und gularis, Paradisea nigra und gularis) durch Worte eine Vorstellung zu geben. Das Gefieder, welches je nach dem einfallenden Lichte in den glühendsten und wunderbarsten Farben leuchtet, ist auf der Oberseite purpurschwarz, mit prachtvoll metallischem Schiller. Die Scheitelfedern sind hyacinthroth, smaragdgolden zugespitzt, die Unterteile malachitgrün. Vom Augenwinkel läuft eine hyacinthrothe Binde herab, welche sich im Halbkreise unter der Kehle endigt. Schnabel und Füße sind schwarz. Die Länge beträgt etwa siebzig, die Fittiglänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge fünfundvierzig Centimeter.

Ueber das Leben der Paradieselster fehlen alle Nachrichten. Auch Rosenberg konnte nur getrocknete Bälge erwerben. Nach den ihm gewordenen Berichten lebt der Wundervogel ausschließlich auf Neuguinea und zwar in Waldungen der Europäern noch immer unzugänglichen Gebirge.

Die Paradieshopfe (Epimachinae), welche die zweite Unterfamilie bilden, unterscheiden sich von den Paradiesvögeln durch ihren schlanken, unten wie oben sanft gebogenen Schnabel, welcher den Lauf an Länge übertrifft.

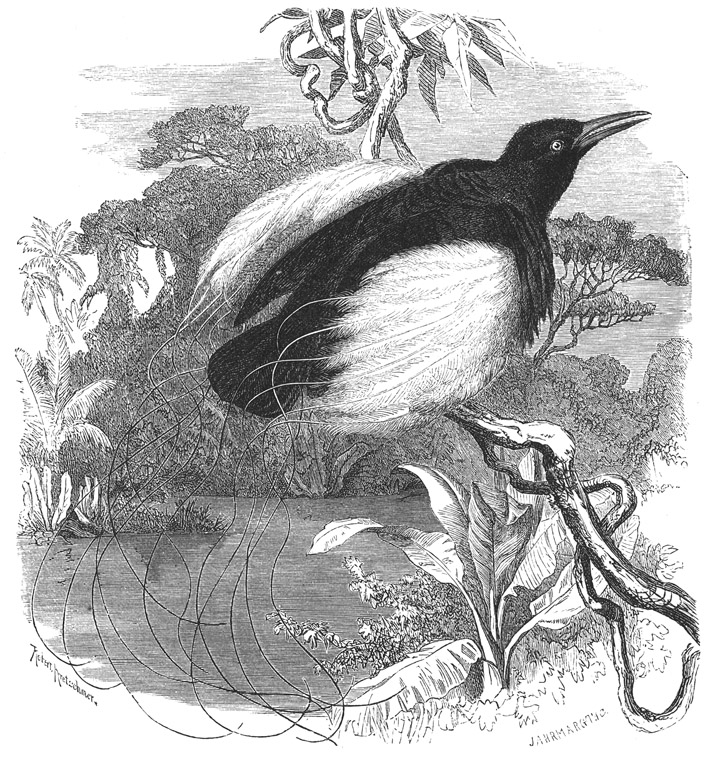

Fadenhopf (Seleucides niger). 1/3 natürl. Größe.

Eine der prachtvollsten und erst durch Rosenbergs Forschungen einigermaßen bekannt gewordene Art dieser Gruppe ist der Fadenhopf (Seleucides niger, alba, resplendens und ignota, Paradisea nigra, alba, nigrans, violacea und Vaillanti , Epimachus albus, Falcinellus resplendens, Nematophora alba), Vertreter einer gleichnamigen Sippe, welche sich kennzeichnet durch seicht gebogenen, an der Spitze des Obertheils schwach ausgekerbten Schnabel, durch Halsbüschel, welche aus großen, rundlich abgestutzten, glänzend gesäumten Federn bestehen, und sehr lange Büschelfedern an den Brustseiten, welche bis zur Hälfte ihrer Länge flaumig, von da an aber nacktschaftig sind. Die Länge dieses wunderbaren Vogels beträgt zweiunddreißig, die Fittiglänge sechzehn, die Schwanzlänge acht Centimeter. Die sammetartigen Federn des Kopfes, Halses und der Brust sind schwarz, dunkelgrün und purpurviolett schillernd, die verlängerten Brustseitenfedern, bis auf einen glänzenden oder schillernden smaragdgrünen Saum, ebenso gefärbt, die langen, zerfaserten Seitenfedern prächtig goldgelb, welche Farbe aber, wenn der Balg auch nur kurze Zeit der Einwirkung von Licht und Rauch ausgesetzt wird, verbleicht und in Schmutzigweiß sich umwandelt, Flügel und Schwanz violett, herrlich glänzend, unter gewissem Lichte gebändert. Das merkwürdigste sind offenbar die langen Seitenfedern. Die längsten von ihnen reichen bis über den Schwanz hinaus, und die letzten untersten verwandeln sich in ein langes nacktes Gebilde von der Stärke eines Pferdehaares, welches am Ursprunge goldgelb, von da an aber braun gefärbt ist. Das Auge ist scharlachroth, der Schnabel schwarz, der Fuß fleischgelb. Beim Weibchen sind Oberkopf, Unterhals und Oberrücken schwarz, die sammetartigen Kopffedern hellpurpur glänzend, der Unterrücken, die Flügel und der Schwanz rostbraun, die großen Schwungfedern an der Innenseite schwarz. Die ganze Unterseite ist auf grauweißem oder hell schmutziggelbbräunlichem Grunde mit kleinen, schwarzen Streifen in die Quere gewellt. Der junge Vogel gleicht vollkommen dem Weibchen. Bei zunehmendem Alter erscheint zuerst der Hals grau; bei der nächsten Mauser kommt sodann die gelbe Bauchfarbe, gleichzeitig mit den Federbüscheln an den Seiten zum Vorscheine; die zwölf länger hervorragenden Schäfte oder Fäden sind aber noch nicht nach außen, sondern gerade nach hinten gerichtet. Erst mit der dritten Mauser krümmen sich die genannten Schäfte nach außen.

Kragenhopf (Epimachus speciosus). 2/5 natürl. Größe.

»Obgleich von diesem Vogel«, sagt Rosenberg, »jährlich eine ziemlich große Anzahl Bälge in verstümmeltem Zustande nach Mangkassar und Ternate gebracht werden, kann doch noch nicht eine einzige Sammlung in Europa oder anderswo ein unversehrtes Stück davon aufweisen. Deshalb sind auch alle bis jetzt vorhandenen Beschreibungen und Abbildungen unvollständig und unrichtig. Während meines Aufenthaltes auf Salawati im Monat August 1860 war ich so glücklich, ein halbes Dutzend dieser unvergleichlich schönen Vögel zu erhalten. Sie leben in kleinen Trupps oder Familien, sind kräftige Flieger und lassen, nach Futter suchend, ein scharf klingendes ›Scheck, scheck‹ hören. Die Ost- und Westküste Neuguineas und die Insel Salawati bilden ihre ausschließliche Heimat; hier aber sind sie in bergigen Strecken, welche sie bevorzugen, durchaus nicht selten. Bei Kalwal, einem kleinen, vor kurzem angelegten Stranddörfchen an der Westküste der Insel, sah ich im August eine aus zehn Stück bestehende Familie im hohen Walde nahe der Küste. Sechs davon fielen mir in die Hände; die übrigen waren zwei Tage später nicht mehr zu sehen: das wiederholte Schießen und ein starker, auf die Küste zu wehender Wind hatten sie nach dem Gebirge zurückgescheucht. In dem Magen der getödteten fand ich Früchte, vermischt mit einzelnen Ueberbleibseln von Kerbthieren. In der Brutzeit richtet der Vogel den Brustkragen ringförmig und vom Leibe abstehend nach vorn auf und öffnet die verlängerten Seitenfedern zu einem prachtvollen Fächer.« Laut Wallace besucht der Fadenhopf blühende Bäume, namentlich Sagopalmen und Pisang, um die Blüten auszusaugen. Selten verweilt er länger als einige Augenblicke auf einem Baume, klettert, durch seine großen Füße vortrefflich hierzu befähigt, rasch und gewandt zwischen den Blüten umher und fliegt sodann mit großer Schnelligkeit einem zweiten Baume zu. Sein lauter und auf weithin hörbarer, der Silbe »Kah« vergleichbarer Ruf wird etwa fünfmal rasch nach einander, meist vor dem Wegfliegen ausgestoßen. Bis gegen die Brutzeit hin lebt das Männchen einsiedlerisch; später mag es sich, wie seine Familienverwandten, mit anderen seiner Art auf gewissen Sammelplätzen zusammenfinden. Alle Fadenhopfe, welche erlegt wurden, hatten nichts anderes als einen braunen Saft, wahrscheinlich Blumennektar, im Magen; ein gefangener Vogel dieser Art aber, welchen Wallace sah, fraß begierig Schaben und Melonen.

Nest und Eier sind zur Zeit noch unbekannt. Jagd und Fang geschehen wesentlich in derselben Weise, wie weiter oben (S. 315) beschrieben.

Der Kragenhopf ( Epimachus speciosus, magnus, maximus und superbus, Upupa speciosa, magna, fusca und striata, Promerops striatus und superbus, Falcinellus magnificus und superbus, Cinnamolegus papuensis) vertritt eine andere, ihm gleichnamige Sippe dieser Unterfamilie. Sein Schnabel ist lang, bogenförmig, auf der Firste rundkantig, der Fuß kräftig, der Flügel mäßig lang, der Schwanz sehr langstufig. Büschelfedern finden sich nur an den Brustseiten. Die Länge beträgt ungefähr fünfundsechzig, die Fittiglänge siebzehn, die Schwanzlänge zweiundvierzig Centimeter. Der Kopf ist mit kleinen, rundlichen Schuppenfedern bedeckt, welche bronzegrün sind, aber blau und goldgrün schillern; die langen, zerfaserten Hinterhalsfedern sind sammetig und schwarz; der Rücken ist ebenso gefärbt, aber unregelmäßig zerstreute, längliche, spatenförmige Federn mit dicken Bärten, welche grünbläulich schillern, bringen Abwechselung in diese Färbung; die Unterseite ist schwarzviolett, die großen Schmuckfedern an den Brustseiten, welche in der Ruhe nachlässig über die Flügel gelegt werden, schillern im prachtvollsten Glanze. Der Schnabel und die Beine sind schwarz. Beim Weibchen sind Oberkopf und Nacken zimmetfarben, die übrigen Theile wie bei den Männchen gefärbt, alle Farben aber matter.

Auch von diesem wunderbaren Vogel gibt es noch keinen vollständigen Balg in den europäischen Sammlungen. Die Papua bereiten ihn nach Art der Paradiesvögel und bringen ihn in den Handel, gewöhnlich aber so verstümmelt, daß man selbst die Flügel ersetzen muß. Nach Rosenberg ist der Kragenhopf über den ganzen nördlichen Theil von Neuguinea verbreitet, fehlt aber auf den Inseln. Wallace erfuhr, daß er vorzugsweise im Gebirge, in demselben Höhengürtel wie der Strahlenparadiesvogel lebe, zuweilen aber auch im Hügellande, nahe der Küste der Insel vorkomme. »Mehrere Male«, sagt er, »versicherten mich verschiedene Eingeborene, daß dieser Vogel sein Nest in einem Loche unter dem Boden oder unter Felsen baue, stets aber eine Höhle mit zwei Oeffnungen wähle, so daß er einen Eingang und einen Ausgang hat. Wir würden dies nicht für sehr wahrscheinlich halten, wäre einzusehen, wie diese Geschichte entstanden sein sollte, wenn sie nicht wahr ist. Auch wissen alle Reisenden, daß Erzählungen der Eingeborenen über Gewohnheiten von Thieren sich fast stets als richtig erwiesen, wie sonderbar sie anfänglich auch erscheinen mochten.«