|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine der artenreichsten Familien umfaßt die Sänger ( Sylviidae), kleine, gestreckt gebaute Sperlingsvögel, mit schlankem, dünnem, pfriemenförmigem, auf der Firste bis zur leicht ausgerundeten Spitze gekrümmtem Schnabel, kurzen oder höchstens mittelhohen Füßen, deren Läufe vorn mit getheilten Schildern bekleidet sind, mittellangen, meist gerundeten Flügeln, deren Handtheil stets zehn Schwingen trägt, verschiedenartig gebildetem, kürzerem oder längerem Schwanze und seidenweichem Gefieder.

Nicht weniger als etwa vierhundertundfunfzig Arten von Sperlingsvögeln gehören der Sängerfamilie an. Sie verbreitet sich über alle Theile der Osthälfte der Erde und fehlt nur in Amerika. Sänger bewohnen alle Gebiete und alle Gürtel der Höhe und Breite und werden, wo das Gelände mit Pflanzen bestanden ist, nirgends vermißt; sie herbergen im Walde wie in einzelnen Gebüschen, in der hochstämmigen Heide, wie im Röhrichte, Schilfe oder Riede; sie beleben daher die verschiedensten Oertlichkeiten, und zwar, ihrer hohen Begabung entsprechend, meist in höchst anmuthiger Weise. Munter und thätig, bewegungslustig und unruhig, durchschlüpfen und durchkriechen sie die dichtesten Bestände der verschiedenartigsten Pflanzen mit unübertrefflicher Gewandtheit. Sie beherrschen das Gezweige der Bäume ebenso wie das verfilzte Buschdickicht und das dichteste Ried; sie laufen zum Theile ebensogut, als sie schlüpfen, und fliegen, wenn auch nicht gerade ausgezeichnet, so doch meist recht leidlich, gefallen sich sogar in Flugkünsten mancherlei Art. Weitaus die meisten verdienen ihren Namen; denn alle Mitglieder ganzer Unterfamilien zählen zu den trefflichsten Sängern, welche wir kennen; einzelne sind wahre Meister in dieser Kunst. Auch ihre höheren Fähigkeiten müssen als wohl entwickelte bezeichnet werden. Die Sinne scheinen ziemlich gleichmäßig ausgebildet zu sein, und der Verstand wird von niemand unterschätzt werden, welcher sie kennen lernt. Sie sind klug, wissen sich den Umständen gemäß einzurichten, unterscheiden ihre Freunde und Feinde, zeigen sich zutraulich, wo dies gerechtfertigt ist, und scheu, wo sie Nachstellungen erfahren haben, bekunden List wie Ehrlichkeit, Geradheit, Zuthunlichkeit wie Mißtrauen, leben mit anderen Vögeln in bester Eintracht, so lange sie es können, und mit ihresgleichen in Frieden, so lange mit der Liebe nicht auch die Eifersucht in ihnen sich regt, bethätigen sich als treue Gatten und hingebende Eltern, opfern ihrer Brut zu Liebe in wunderbar rührender Weise sich auf, vereinigen mit einem Worte die vielseitigsten und trefflichsten Eigenschaften in sich.

Alle bei uns im Norden wohnenden Arten sind Zugvögel; die meisten erscheinen auch erst, wenn der Frühling wirklich eingezogen ist, in der Heimat. Dann grenzt sich jedes Paar sein Brutgebiet, sei dasselbe groß oder klein, gegen andere derselben Art ab und duldet nur ausnahmsweise innerhalb desselben ein zweites. Unmittelbar nach der Wahl des Gebietes beginnt der Bau des Nestes, welches je nach der Art ebenso verschieden gestellt als ausgeführt sein kann. Beide Eltern pflegen das aus vier bis sechs, höchstens acht Eiern bestehende Gelege abwechselnd zu bebrüten, und beide widmen sich der Brutpflege mit gleichem Eifer. Die Jungen werden ausschließlich mit Kerbthieren aufgefüttert, und diese bleiben auch die hauptsächlichste Nahrung der alten Vögel, obgleich sie im Herbste allerlei Beeren und andere Früchte nicht gänzlich verschmähen. Merkbar schädlich wird uns kein einziger Sänger, nützlich wohl jeder, so schwierig es auch sein mag, dies immer zu erkennen. Alle verdienen daher in demselben Maße unseren Schutz und die Liebe, welche sie, Dank ihres vortrefflichen Gesanges, glücklicherweise fast ausnahmslos bei alt und jung sich erworben haben; alle eignen sich auch zu Käfigvögeln und werden als solche, trotz mancher Irrwege, auf welche die Liebhaberei in der Neuzeit gerathen, stets hohen Rang behaupten.

Unter allen Sängern stehen wohl die Grasmücken ( Sylviinae) obenan. Ihre Merkmale liegen in dem schlanken Baue, dem kegelpfriemenförmigen, an der Wurzel noch ziemlich starken, auf der Firste sanft gebogenen, an der Spitze übergekrümmten, vor derselben mit kleinem Ausschnitte versehenen Schnabel, den starken, ziemlich kurzen Füßen, den mittellangen, leicht zugerundeten Flügeln, unter deren Schwingen die dritte und vierte die anderen überragen, den kurzen oder mittellangen, stets aus zwölf Federn gebildeten Schwanz, sowie endlich dem reichen, seidigweichen, in der Regel nicht besonders lebhaft gefärbten Federkleide.

Die Grasmücken, kaum fünfundzwanzig Arten umfassend, bewohnen die Osthälfte der Erde, in größter Anzahl den nördlichen altweltlichen Gürtel, nehmen in Laub- und Nadelwäldern, Gebüschen und Gärten ihren Stand, halten sich in der Höhe wie in der Tiefe auf, vereinigen fast alle Begabungen ihrer Familiengenossen in sich, singen vorzüglich, fressen Kerbthiere, Spinnen, Früchte und Beeren und bauen niedrig im Gebüsche unkünstliche Nester.

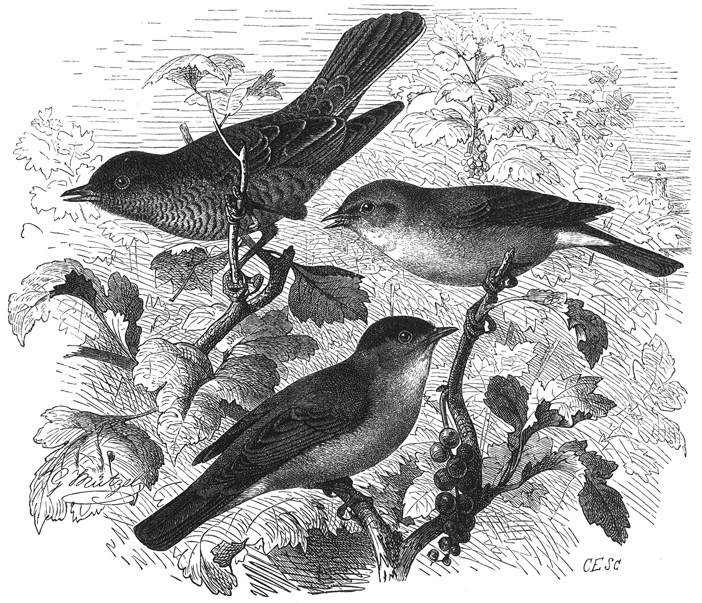

Südeuropäische Grasmücken

1 Provencesänger. 2, 3 Masken-, 4 Sarden-, 5 Brillengrasmücke. 6 Sammetköpfchen. 7 Bartgrasmücke.

Die größte aller in Deutschland lebenden Arten der Sippe ist die Sperbergrasmücke auch Spanier genannt ( Sylvia nisoria, Curruca und Philacantha nisoria, Adophoneus nisorius, undatus und undulatus, Nisoria undata und undulata). Ihre Länge beträgt achtzehn, ihre Breite neunundzwanzig, ihre Fittiglänge neun, ihre Schwanzlänge acht Centimeter. Die Oberseite des Gefieders ist olivenbraungrau, der Oberkopf etwas dunkler, der Bürzel und das Oberschwanzdeckgefieder mit schmalen weißen, innen schwärzlich gerandeten Endsäumen, das der Stirn und Augenbrauen mit äußerst schmalen weißlichen Spitzen geziert, das des Zügels grau, der Unterseite weiß, an den Kopf- und übrigen Körperseiten, an Kinn und Kehle mit schmalen dunklen Endsäumen, auf den Unterflügeln und Unterschwanzdecken mit dunklen Keilflecken gezeichnet; Schwingen und Schwanzfedern sind dunkelbraun, außen schmal fahlweiß, innen breiter weißlich gerandet, die Enden der Armschwingen und deren Deckfedern sowie der größten oberen Flügeldeckfedern, weißlich gesäumt, die äußersten drei Schwanzfedern innen am Ende breitweiß gefärbt. Die Iris ist citrongelb, der Schnabel hornbraun, unterseits horngelb, der Fuß lichtgelb. Das Weibchen unterscheidet sich durch mattere Färbung.

Vom südlichen Schweden an bewohnt oder besucht die Sperbergrasmücke Mittel- und Südeuropa, mit Ausschluß Großbritanniens, ebenso das westliche Asien und Nordchina, und wandert im Winter bis ins Innere Afrikas. In einzelnen Theilen unseres Vaterlandes, namentlich in den Auen und an buschigen Ufern größerer Flüsse, ist sie häufig, an anderen Orten fehlt sie gänzlich oder gehört wenigstens zu den größten Seltenheiten. Bei uns zu Lande erscheint sie nie vor dem letzten Tage des April, meist erst im Anfange des Mai und verweilt höchstens bis zum August in der Heimat. Zu ihrem Sommeraufenthalte wählt sie niederes Gebüsch, dabei mit Vorliebe Dickichte, verläßt dieselben aber, wenn sie zum Stangenholze heranwuchsen, um sich anderen, aus jungem Nachwuchse gebildeten zuzuwenden. Höhere Bäume besucht sie bloß während ihres Zuges.

Auf dem Boden bewegt sie sich schwerfällig, kommt daher auch selten zu ihm herab, fliegt dagegen, obschon ungern, recht gut und durchschlüpft das Gezweige mit überraschender Fertigkeit. Ihre Lockstimme ist ein schnalzendes »Tschek«, der Warnungslaut ein schnarchendes »Err«, der Gesang, gleichsam eine Zusammensetzung des Liedes der Garten- und der Dorngrasmücke, nach Oertlichkeit und Vogel verschieden, im allgemeinen wohllautend und reichhaltig, mit dem einer dem Gebirge entstammten Mönchsgrasmücke jedoch kaum zu vergleichen, auch dem unserer Gartengrasmücke nachstehend, so sehr er diesem im ganzen ähneln mag. Der Pfiff des Pirols, der Schlag des Finken, der sogenannte Ueberschlag des Mönchs und andere, den umwohnenden Singvögeln abgeborgte Töne werden häufig eingewoben; das Schnarren oder Trommeln aber, welches der Sperbergrasmücke eigenthümlich ist und dem Gesange vorauszugehen pflegt, fällt unangenehm in das Ohr. Wie die meisten Verwandten ist auch die Sperbergrasmücke ein sehr fleißiger Sänger und deshalb ein wahrer Schatz für den Wald.

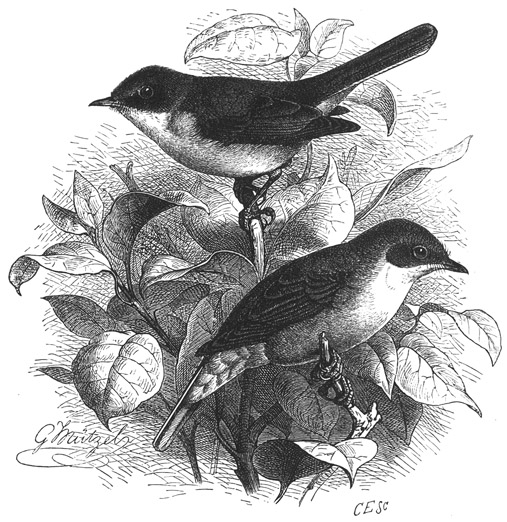

Sperber-, Garten- und Mönchsgrasmücke ( Sylvia nisoria, hortensis und atricapilla). 1/2 natürl. Größe.

Sofort nach der Ankunft im Frühjahre wählt sich jedes Paar ein Gebiet und vertreibt aus ihm alle anderen, welche etwa eindringen. »Das Männchen«, sagt Naumann, »ruht, wenn ein anderes in seinen Bezirk kommt, nicht eher, bis es dasselbe mit grimmigen Bissen daraus vertrieben hat, und beide raufen sich oft tüchtig. Während das Weibchen das niedere Gebüsch durchkriecht, am Neste baut oder auf demselben sitzt, treibt sich das Männchen über ihm in den höheren Bäumen unruhig umher, singt, schreit und achtet darauf, daß kein Nebenbuhler kommt. Erscheint einer, so wird er sogleich angefallen und so lange verfolgt, bis er die Flucht ergreift.«

Das Nest steht im Dickichte oder in großen, natürlichen Dornhecken, meist ziemlich gut versteckt, in einer Höhe von einem Meter und mehr über dem Boden. Es unterscheidet sich in der Bauart nicht von dem allgemeinen Gepräge. Ende Mai oder Anfang Juni findet man in ihm vier bis sechs gestreckte, zwanzig Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, zartschalige, wenig glänzende Eier, welche gewöhnlich auf grauweißem Grunde mit hell aschgrauen und blaß olivenbraunen Flecken gezeichnet sind. Die Eltern bekunden am Neste das tiefste Mißtrauen und versuchen regelmäßig, sich zu entfernen, wenn sie ein Geschöpf bemerken, welches sie fürchten. Das Weibchen gebraucht im Nothfalle die bekannte List, sich lahm und krank zu stellen. Nähert man sich einem Neste, bevor es vollendet ist, so verlassen es die Alten gewöhnlich sofort und erbauen dann ein neues; sie verlassen selbst die bereits angebrüteten Eier, wenn sie merken, daß diese von Menschenhänden berührt wurden. Die Jungen bringen die Gewandtheit ihrer Eltern im Durchschlüpfen des Gebüsches, so zu sagen, mit auf die Welt, treten daher sehr bald selbständig auf und entfernen sich vom Neste, noch ehe sie ordentlich fliegen können. Ungestört brütet das Paar nur einmal im Jahre; es hat bei der Kürze seines Aufenthaltes in der Heimat zu mehreren Bruten kaum Zeit.

Die Nahrung besteht, wie bei allen Grasmücken, in Kerbthieren, welche auf Blättern und in Blüten leben, zumal Räupchen und Larven verschiedener, meist schädlicher Schmetterlinge und Käfer, Spinnen und allerlei Gewürm, im Herbste aber vorzugsweise in genießbaren Beeren aller Art, im Sommer wohl auch in Kirschen.

Bei geeigneter Pflege gewöhnt sich die Sperbergrasmücke im Gebauer ebenso gut und rasch ein wie ihre übrigen deutschen Verwandten, ist auch nicht anspruchsvoller als diese, singt bald fleißig und wird zuletzt sehr zahm.

Die zweitgrößte Grasmücke Europas ist der Meistersänger ( Sylvia orphea, grisea, crassirostris und caniceps, Curruca orphea, musica, Helenae und Jerdoni, Philomela orphea, Bild S. 165). Ihre Länge beträgt siebzehn, die des Weibchens sechzehn, die Breite fünfundzwanzig, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge sieben Centimeter. Das Gefieder ist auf der Oberseite aschgrau, auf dem Rücken bräunlich überflogen, auf dem Scheitel und dem Nacken bräunlich oder mattschwarz, auf der Unterseite weiß, seitlich der Brust licht rostfarbig; die Schwingen und die Steuerfedern sind matt schwarzbraun; die schmale Außenfahne der äußersten Schwanzfeder ist weiß; die breite Innenfahne zeigt an der Spitze einen weißen keilförmigen Fleck von derselben Färbung, die zweite einen weißen Spitzenfleck. Das Auge ist hellgelb, der Oberschnabel schwarz, der Unterschnabel bläulichschwarz, der Fuß röthlichgrau, ein nackter Ring ums Auge blaugrau. Das Weibchen ist blasser gefärbt als das Männchen und namentlich die Kopfplatte lichter.

Der Meistersänger gehört dem Süden Europas an; seine Heimat beginnt im nördlichen Küstengebiete des Mittelmeeres, uns zunächst in Istrien oder der südlichen Schweiz. Da, wo in Spanien die Pinie ihre schirmförmige Krone ausbreitet, da, wo in den Fruchtebenen Johannisbrod-, Feigen- und Oelbäume zusammenstehen, wird man selten vergeblich nach ihm suchen. Unter gleichen Umständen lebt er in Griechenland oder auf der Balkanhalbinsel überhaupt, in Italien und Südfrankreich wie in Südrußland, hier wie dort als Sommergast, welcher hier zu Ende des März oder im Anfange des April erscheint und im September wieder verschwindet, in Spanien dagegen nicht vor Ende April, zuweilen erst Anfang Mai eintrifft und kaum länger als bis zum August im Lande verweilt. In Westasien ist er ebenfalls heimisch, in Kleinasien, Persien wie in Turkestan gemein, und auch in Gebirgslagen von zweitausend Meter Höhe noch Brutvogel. Deutschland und England soll er wiederholt besucht haben. Seine Winterreise dehnt er bis Mittelafrika und Indien aus: ich erlegte ihn in den Wäldern des Blauen Flusses; Jerdon beobachtete ihn als häufigen Wintergast in ganz Südindien.

Abweichend von anderen Grasmücken bevorzugt der Meistersänger höhere Bäume; in dem eigentlichen Niederwalde ist er von uns niemals beobachtet worden. Die Ebenen beherbergen ihn weit häufiger als die Gebirge; denn das bebaute üppige Land, welches regelmäßig bewässert wird, scheint ihm alle Erfordernisse zum Leben zu bieten. Sehr gern besiedelt er auch Kieferwälder. An derartigen Oertlichkeiten vernimmt man überall seinen Gesang, und hier sieht man, wenn man den Klängen vorsichtig nachgeht, das Paar in den höheren Baumkronen sein Wesen treiben. Auch der Meistersänger ist mißtrauisch und vorsichtig, läßt sich ungern beobachten, sucht beim Herannahen des Jägers immer die dichtesten Zweige der Bäume auf und weiß sich hier so vortrefflich zu verstecken, daß er auf lange Zeit vollkommen unsichtbar ist.

Der Meistersänger verdient seinen Namen. Man hat den Werth seines Liedes beeinträchtigen wollen; soviel aber ist zweifellos, daß er selbst in seiner Familie einen hohen Rang einnimmt. Das Lied erinnert einigermaßen an den Schlag unserer Amsel, ist jedoch nicht so laut und wird auch nicht ganz so getragen gesungen. Alexander von Homeyer, welcher einen Meistersänger längere Zeit im Käfige hielt, sagt, daß er vorzüglicher sänge als irgend eine Grasmücke. »Der Gesang ist höchst eigenthümlich. Man wird ihn freilich nur für einen Grasmückengesang halten können, durch den ruhigen Vortrag melodisch zusammengefügter Strophen aber doch auch an einen Spöttergesang erinnert werden, indem er trotz seiner, nur den Grasmücken eigenen Rundung zeitweise das abgesetzte und schnalzende des Gartensängers hat. Besonders in der Fülle des Tons, sowie im allgemeinen in der Art des Vortrags gleicht dieser Gesang am meisten dem der Gartengrasmücke, ist aber lauter, mannigfaltiger, und großartiger. Bald ist der Ton gurgelnd, bald schmatzend, bald schäckernd, bald frei heraus von einer solchen Kraft und Fülle, daß er wahrhaft überrascht, während gerade die Gartengrasmücke immer einen und denselben Vortrag behält und aus ihren ruhigen Gurgel- und schnarrenden Tönen nicht herauskommt. Dabei werden die Töne und Strophen des Liedes so deutlich gegeben, daß man sie während des Singens nachschreiben kann, ohne sich übereilen zu müssen. Der Warnungslaut klingt schnalzend wie ›Jett, tscherr‹ und ›Truii rarara‹, der Angstruf, welcher schnell hinter einander wiederholt wird, wie ›Wieck wieck‹.« Einzelne Meistersänger nehmen auch Töne aus vieler anderer Vögel Liedern auf.

Die Nahrung besteht in entsprechendem Kleingethier, Früchten und Beeren seiner Heimat.

Die Brutzeit beginnt in der Mitte des Mai und währt bis zur Mitte des Juli; dann tritt die Mauser ein. Während der Paarungszeit sind die Männchen im höchsten Grade streitlustig, und wenn ihre Eifersucht rege wird, verfolgen sie sich wüthend. Das Nest steht hoch oben in der Krone der Bäume, ist gewöhnlich nicht versteckt, sondern leicht sichtbar, zwischen die Astspitzen gesetzt. In der Bauart unterscheidet es sich nur dadurch von anderen Grasmückennestern, daß es dickwandiger und nicht so lose gebaut ist. Inwendig sind manche Nester mit Rindenstreifen von Weinreben ausgelegt; Thienemann erwähnt eines, welches sogar mit Fischschuppen ausgekleidet war. Das Gelege besteht aus fünf feinschaligen, feinporigen und glänzenden Eiern, welche auf weißem oder grünlichweißem Grunde violettgraue Unter- und gelbbraune Oberflecken zeigen. Letztere können auch gänzlich fehlen. Das Weibchen scheint, nach Krüper, das Brutgeschäft allein zu übernehmen; das Männchen sitzt währenddem nicht in der Nähe, sondern in bedeutender Entfernung vom Neste und singt hier seine Lieblingslieder. Die Jungen werden noch einige Zeit nach dem Ausfliegen geführt und zwar von beiden Eltern; sobald aber die Mauser eintritt, lösen sich die Familien auf, und jedes einzelne Mitglied treibt sich nun allein umher.

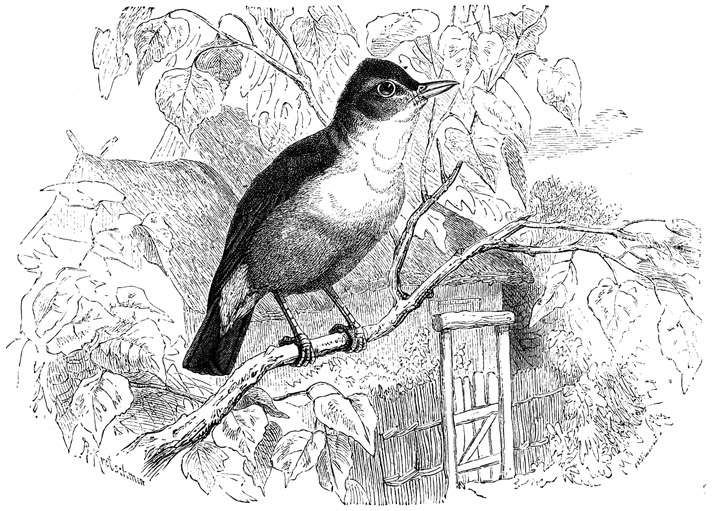

»Der Vogel, welcher von allen anderen der Kanarischen Inseln den schönsten Gesang hat, der Capriote, ist in Europa unbekannt. Er liebt so sehr die Freiheit, daß er sich niemals zähmen läßt. Ich bewunderte seinen weichen, melodischen Schlag in einem Garten bei Orotava, konnte ihn aber nicht nahe genug zu Gesicht bekommen, um zu bestimmen, welcher Gattung er angehörte.« So sagt Alexander von Humboldt, und es sind nach des großen Forschers Besuch auf den Inseln noch Jahre vergangen, bevor wir erfuhren, welchen Vogel er meinte. Jetzt wissen wir, daß der hochgefeierte Capriote, welchen der Kanarier mit Stolz seine Nachtigall nennt, kein anderer ist, als die Mönchsgrasmücke, Mönch, Schwarzplättchen, Schwarzkappe, Schwarz-, Mohren- oder Mauskopf, Kardinälchen, Kloster- oder Mönchswenzel ( Sylvia atricapilla, nigricapilla, ruficapilla, rubricapilla, pileata und Naumanni, Motacilla, Curruca, Philomela und Epilais atricapilla, Monachus atricapillus, Bild S. 182), einer der begabtesten, liebenswürdigsten und gefeiertesten Sänger unserer Wälder und Gärten. Das Gefieder der Oberseite ist grauschwarz, das der Unterseite lichtgrau, das der Kehle weißlichgrau, das des Scheitels beim alten Männchen tiefschwarz, beim Weibchen und jungen Männchen rothbraun gefärbt. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt fünfzehn, die Breite einundzwanzig Centimeter, die Fittiglänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Das Weibchen ist ebenso groß wie das Männchen.

Der Mönch bewohnt ganz Europa, einschließlich Madeiras, nach Norden hin bis Lappland, Westasien, die Kanarischen Inseln und Azoren, während er in Griechenland wie in Spanien nur auf dem Zuge erscheint, überwintert schon hier, dehnt aber seine Wanderung bis Mittelafrika aus. Er trifft bei uns gegen die Mitte des April ein, nimmt in Waldungen, Gärten und Gebüschen seinen Wohnsitz und verläßt uns im September wieder. So viel mir bekannt, fehlt er keinem Gau unseres Vaterlandes, ist aber in einzelnen Gegenden, beispielsweise in Ostthüringen, seit einem Menschenalter merklich seltener geworden, als er früher war.

»Der Mönch«, sagt mein Vater, welcher die erste eingehende Schilderung seines Lebens gegeben hat, »ist ein munterer, gewandter und vorsichtiger Vogel. Er ist in steter Bewegung, hüpft unaufhörlich und mit großer Geschicklichkeit in den dichtesten Büschen herum, trägt dabei seinen Leib gewöhnlich wagerecht und die Füße etwas angezogen, legt die Federn fast immer glatt an und hält sich sehr schmuck und schön. Auf die Erde kommt er selten. Sitzt er frei, und nähert man sich ihm, so sucht er sich sogleich in dichten Zweigen zu verbergen oder rettet sich durch die Flucht. Er weiß dies so geschickt einzurichten, daß man den alten Vögeln oft lange vergeblich mit der Flinte nachgehen muß. Die Jungen sind, auch im Herbste noch, weniger vorsichtig. Sein Flug ist geschwind, fast geradeaus mit starker Schwingenbewegung, geht aber selten weit in einem Zuge fort. Nur nach langer Verfolgung steigt er hoch in die Luft und verläßt den Ort ganz. Zur Brutzeit hat er einen ziemlich großen Bezirk und hält sich zuweilen nicht einmal in diesem. Bei kalter und regnerischer Witterung habe ich die Mönche, welche unsere Wälder bewohnen, manchmal nahe bei den Häusern in den Gärten gehört. Sein Lockton ist ein angenehmes ›Tack, tack, tack‹, worauf ein äußerst sanfter Ton folgt, welcher sich mit Buchstaben nicht bezeichnen läßt. Dieses ›Tack‹ hat mit dem der Nachtigall und der Klappergrasmücke so große Aehnlichkeit, daß es nur der Kenner gehörig zu unterscheiden vermag. Es drückt, verschieden betont, verschiedene Gemüthszustände aus und wird deswegen am meisten von den Alten, welche ihre Jungen führen, ausgestoßen. Das Männchen hat einen vortrefflichen Gesang, welcher mit Recht gleich nach dem Schlage der Nachtigall gesetzt wird. Manche schätzen ihn geringer, manche höher als den Gesang der Gartengrasmücke. Die Reinheit, Stärke und das Flötenartige der Töne entschädigen den Liebhaber hinlänglich für die Kürze der Strophen. Dieser schöne Gesang, welcher bei einem Vogel herrlicher ist als bei dem anderen, fängt mit Anbruch des Morgens an und ertönt fast den ganzen Tag.« Hinsichtlich seiner Nahrung unterscheidet er sich nur insofern von anderen Grasmücken, als er leidenschaftlich gern Früchte und Beeren frißt und sie auch schon seinen Jungen füttert.

Der Mönch brütet zweimal des Jahres, das erstemal im Mai, das zweitemal im Juli. Das Nest steht stets im dichten Gebüsche, da wo der Schwarzwald vorherrscht, am häufigsten in dichten Fichtenbüschen, da wo es Laubhölzer gibt, hauptsächlich in Dornbüschen verschiedener Art. Es ist verhältnismäßig gut, aber durchaus nach Art anderer Grasmückennester erbaut. Das Gelege besteht aus vier bis sechs länglichrunden, glattschaligen, glänzenden Eiern, von achtzehn Millimeter Länge und vierzehn Millimeter Dicke, welche auf fleischfarbenem Grunde mit dunkleren und braunrothen Flecken, Schmitzen und Punkten gezeichnet sind. Beide Geschlechter brüten, beide lieben ihre Brut mit gleicher Liebe, und beide betragen sich bei Gefahr wie ihre Verwandten. Kommt durch Zufall die Mutter ums Leben, so übernimmt das Männchen ausschließlich die Aufzucht der Jungen.

Des ausgezeichneten Gesanges wegen wird der Mönch häufiger als alle übrigen Grasmücken im Käfige gehalten. Die vorzüglichsten Sänger sind diejenigen, welche aus Fichtenwäldern des Gebirges stammen, aber auch die, welche im Laubholze groß wurden, Meister in ihrer Kunst. »Der Mönch«, rühmt Graf Gourcy mit vollstem Rechte, »ist einer der allerbesten Sänger und verdient, meinem Geschmacke nach, in der Stube den Rang vor jeder Nachtigall. Sein langer, in einem fortgehender Gesang ist flötender und mannigfaltiger, dabei nicht so durchdringend als jener der beiden Nachtigallarten, von deren Schlägen der Mönch ohnehin sehr viel dem seinigen einmischt. Viele unter ihnen singen fast das ganze Jahr, andere acht bis neun Monate. Die aufgezogenen taugen nichts, lernen aber zuweilen ein Liedchen pfeifen. Ein solcher Vogel trug das Blasen der Postknechte prächtig vor.« Alle Mönche, selbst die Wildfänge, werden außerordentlich zahm und sind dann ihrem Herrn so zugethan, daß sie ihn oft schon von weitem mit Gesang begrüßen und sich darin, selbst wenn er ihren Käfig umherträgt, nicht stören lassen. »Die Hauptstadt Kanarias«, erzählt Bolle, »erinnert sich noch des Capriote einer früheren Nonne, die täglich, wenn sie dem noch jungen Vögelchen Futter reichte, wiederholt: » mi niño chicheritito« (mein allerliebstes Kindchen) zu ihm sagte, welche Worte dasselbe bald ohne alle Mühe, laut und tönend, nachsprechen lernte. Das Volk war außer sich ob der wundersamen Erscheinung eines sprechenden Singvogels. Jahrelang machte er das Entzücken der Bevölkerung aus, und große Summen wurden der Besitzerin für ihn geboten. Umsonst! Sie vermochte nicht, sich von ihrem Lieblinge zu trennen, in dem sie die ganze Freude, das einzige Glück ihres Lebens fand. Aber was glänzende Versprechungen außer Stande gewesen waren, ihr zu entreißen, das raubte der Armen die, selbst unter den sanften, freundlichen Sitten der Kanarier nicht ganz schlummernde Bosheit: der Vogel ward von neidischer Hand vergiftet. Sein Ruf aber hat ihn überlebt, und noch lange wird man von ihm in der Ciudad de las Palmas sprechen.«

Dem Meistersänger und Mönch als Sängerin fast ebenbürtig ist die Gartengrasmücke, Grasmücke oder Grashexe ( Sylvia hortensis, aedonia und salicaria, Motacilla, Curruca, Epilais und Adornis hortensis, Motacilla salicaria, Curruca grisea und brachyrhynchos, Bild S. 182). Ihre Länge beträgt sechzehn, die Breite fünfundzwanzig, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge sechs Centimeter. Das Weibchen ist bedeutend kleiner, dem Männchen aber durchaus ähnlich gefärbt. Das Gefieder der Oberseite ist olivengrau, das der Unterseite hellgrau, an der Kehle und am Bauche weißlich; Schwingen und Schwanz sind olivenbraun, außen schmal fahlgrau, erstere innen breiter fahlweißlich gesäumt. Ein das Auge umgebender, sehr schmaler Federkranz ist weiß, das Auge selbst licht graubraun, der Schnabel wie der Fuß schmutzig bleigrau.

Als die Heimat der Gartengrasmücke darf Mitteleuropa angesehen werden. Nach Norden hin verbreitet sie sich bis zum neunundsechzigsten Grade nördlicher Breite; nach Süden hin nimmt sie rasch an Anzahl ab; nach Osten hin überschreitet sie den Ural nicht. In Südfrankreich und in Italien tritt sie häufig auf; in Spanien und Portugal ist sie ebenfalls Brutvogel; Griechenland und Kleinasien dagegen berührt sie nur während ihres Zuges, welcher sie bis Westafrika führt. Sie trifft bei uns frühestens zu Ende des April oder im Anfange des Mai ein und verläßt uns im September wieder. Auch sie lebt im Walde, und zwar im Laub- wie im Nadelwalde, bewahrheitet jedoch auch ihren Namen; denn jeder buschreiche Garten, namentlich jeder Obstgarten, weiß sie zu fesseln. Sie treibt sich ebensoviel in niederen Gebüschen wie in den Kronen mittelhoher Bäume umher, wählt aber, wenn sie singen will, gern eine mäßige Höhe.

»Sie ist«, wie Naumann sagt, »ein einsamer, harmloser Vogel, welcher sich durch stilles, jedoch thätiges Leben auszeichnet, dabei aber keinen der ihn umgebenden Vögel stört oder anfeindet und selbst gegen die Menschen einiges Zutrauen verräth; denn sie ist vorsichtig, aber nicht scheu und treibt ihr Wesen oft unbekümmert in den Zweigen der Obstbäume, während gerade unter ihr Menschen arbeiten. Sie hüpft wie die anderen Grasmücken in sehr gebückter Stellung leicht und schnell durch die Aeste hin, aber ebenso schwerfällig, schief und selten auf der Erde wie jene. Da sie mehr auf Bäumen als im Gebüsche lebt, so sieht man sie auch öfter als andere Arten von Baum zu Baum selbst über größere freie Flächen fliegen; sie schnurrt dann schußweise fort, während sie im Wanderfluge eine regelmäßigere Schlangenlinie beschreibt.« Die Lockstimme ist ein schnalzendes »Täck täck«, der Warnungsruf ein schnarchendes »Rhahr«, der Angstruf ein schwer zu beschreibendes Gequak, der Ausdruck des Wohlbehagens ein sanftes, nur in der Nähe vernehmliches »Biwäwäwü«. Der Gesang gehört zu den besten, welche in unseren Wäldern oder Gärten laut werden. »Sobald das Männchen«, fährt Naumann fort, »im Frühlinge bei uns ankommt, hört man seinen vortrefflichen, aus lauter flötenartigen, sanften, dabei aber doch lauten und sehr abwechselnden Tönen zusammengesetzten Gesang, dessen lange Melodie im mäßigen Tempo und meistens ohne Unterbrechung vorgetragen wird, aus dem Grün der Bäume erschallen, und zwar vom frühen Morgen bis nach Sonnenuntergang, den ganzen Tag über, bis nach Johannistag. Nur in der Zeit, wenn das Männchen brüten hilft, singt es in den Mittagsstunden nicht, sonst zu jeder Tageszeit fast ununterbrochen, bis es Junge hat; dann macht die Sorge für diese öftere Unterbrechungen nothwendig. Während des Singens sitzt es bloß am frühen Morgen, wenn eben die Dämmerung anbricht, sonst selten und nur auf Augenblicke still in seiner Hecke oder Baumkrone, ist vielmehr immer in Bewegung, hüpft singend von Zweig zu Zweig und sucht nebenbei seine Nahrung. Der Gesang hat die längste Melodie von allen mir bekannten Grasmückengesängen und einige Ähnlichkeit mit dem der Mönchsgrasmücke, noch viel mehr aber mit dem der Sperbergrasmücke, dem er, bis auf einen durchgehends reineren Flötenton, vollkommen gleichen würde, wenn in jenem nicht einige weniger melodische oder unsanftere Stellen vorkämen.« Nach meinen Beobachtungen ist der Gesang je nach Oertlichkeit und Fähigkeit wesentlich verschieden. Am besten von allen Gartengrasmücken, welche ich kennen gelernt habe, singen die Ostthüringens. Eine Sperbergrasmücke, welche ihnen gleich gekommen wäre, habe ich nie gehört, wohl aber mehr als eine Gartengrasmücke, welche mit dem Mönche wetteifern durfte. Eine, welche meinem Vater in ergreifender Weise das Grablied sang und länger als zehn Jahre unseren Garten bewohnte, war die ausgezeichnetste Sängerin, der ich je gelauscht, und hat eine Nachkommenschaft hinterlassen, deren Lieder mich noch allsommerlich erquicken und entzücken, obgleich sie das unvergleichliche Vorbild nicht erreichen.

Hinsichtlich der Nahrung stimmt die Gartengrasmücke mit dem Mönche am meisten überein.

Das Nest steht bald tief, bald hoch über dem Boden, zuweilen in niederen Büschen, zuweilen auch auf kleinen Bäumchen, bei großer Wohnungsnoth sogar, wie Eugen von Homeyer auf Hiddensöe erfuhr und zweifellos feststellte, in Erdlöchern mit engem Eingange. Es ist unter allen Grasmückennestern am leichtfertigsten gebaut und namentlich der Boden zuweilen so dünn, daß man kaum begreift, wie er die Eier festhält. Zudem wird es sorglos zwischen die dünnen Aeste hingestellt, so daß es, wie Naumann versichert, kaum das oftmalige Aus- und Einsteigen des Vogels aushält oder vom Winde umgestürzt wird. »In der Wahl des Platzes sind die Gartengrasmücken so unbeständig, daß sie bald hier, bald da einen neuen Bau anfangen, ohne einen zu vollenden, und zuletzt häufig den ausführen, welcher, nach menschlichem Dafürhalten, gerade am unpassendsten Orte steht. Nicht allemal ist hieran ihre Vorsicht schuld. Wenn sie einen Menschen in der Nähe, wo sie eben ihr Nest zu bauen anfangen, gewahr werden, lassen sie den Bau gleich liegen; allein, ich habe auch an solchen Orten, wo lange kein Mensch hingekommen war, eine Menge unvollendeter Nester gesunden, welche öfters erst aus ein paar Dutzend kreuzweise hingelegten Hälmchen bestanden, und wo das eine nur wenige Schritte vom anderen entfernt war, und so in einem sehr kleinen Bezirke viele gesehen, ehe ich an das fertige mit den Eiern etc. kam. Die vielen, mit wenigen Hälmchen umlegten Stellen zur Grundlage eines Nestes, welche man beim Suchen nach Nestern in den Büschen findet, rühren oft von einem einzigen Pärchen her.« Das Gelege ist erst zu Ende des Mai vollzählig. Die fünf bis sechs neunzehn Millimeter langen, vierzehn Millimeter dicken Eier, welche es bilden, ändern in Farbe und Zeichnung außerordentlich ab, sind aber gewöhnlich auf trüb röthlichweißem Grunde mattbraun und aschgrau gefleckt und gemarmelt. Beide Geschlechter brüten, das Männchen aber nur in den Mittagsstunden. Nach vierzehntägiger Bebrütung schlüpfen die Jungen aus, nach weiteren vierzehn Tagen sind sie bereits so weit entwickelt, daß sie das Nest augenblicklich verlassen, wenn ein Feind ihnen sich nähert. Allerdings können sie dann noch nicht fliegen, huschen und klettern aber mit so viel Behendigkeit durchs Gezweige, daß sie dem Auge des Menschen bald entschwinden. Die Eltern benehmen sich angesichts drohender Gefahr wie andere Mitglieder ihrer Familie, am ängstlichsten dann, wenn die Jungen in ihrem kindischen Eifer sich selbst zu retten suchen. Ungestört brütet das Pärchen nur einmal im Jahre.

Des ausgezeichneten Gesanges wegen wird die Gartengrasmücke häufig im Käfige gehalten, eignet sich hierzu ebenso gut wie irgend eine andere Art ihres Geschlechtes, wird leicht sehr zahm, singt fleißig und dauert bei guter Pflege zehn bis funfzehn Jahre in Gefangenschaft aus.

Die allbekannte Zaun- oder Klappergrasmücke, das Müllerchen, Müllerlein, der Liedler und Spötter ( Sylvia garulla, Motacilla sylvia, curruca und garrula, Curruca garrula, superciliaris und septentrionalis) ist der Gartengrasmücke nicht unähnlich gefärbt, aber bedeutend kleiner: ihre Länge beträgt nur vierzehn, die Breite höchstens einundzwanzig Centimeter; der Fittig mißt fünfundsechzig, der Schwanz achtundfunfzig Millimeter. Das Gefieder ist auf dem Oberkopfe aschgrau, auf dem Rücken bräunlichgrau, auf dem Zügel grauschwärzlich, auf der Unterseite weiß, an den Brustseiten gelbröthlich überflogen; die olivenbraunen Flügel- und Schwanzfedern sind außen schmal fahlbraun, erstere auch innen und zwar weißlich gesäumt; die äußerste Schwanzfeder jederseits ist außen, ihre Endhälfte auch innen weiß. Das Auge ist braun, der Schnabel dunkel-, der Fuß blaugrau.

Das Verbreitungsgebiet des Müllerchens erstreckt sich über das ganze gemäßigte Europa und Asien, nach Norden hin bis Lappland, nach Osten hin bis China, nach Süden hin bis Griechenland, das Wandergebiet bis Mittelafrika und Indien. Die Zaungrasmücke trifft bei uns erst im Anfange des Mai ein und verläßt uns schon im September wieder. Während ihres kurzen Sommerlebens in der Heimat siedelt sie sich vorzugsweise in Gärten, Gebüschen und Hecken an, neben den Ortschaften wie zwischen den Wohnungen derselben, selbst sogar inmitten größerer Städte. Doch fehlt sie auch dem Walde nicht gänzlich, bewohnt mindestens dessen Ränder und Blößen.

»Sie ist«, wie Naumann schildert, »ein außerordentlich munterer und anmuthiger Vogel, welcher fast niemals lange an einer Stelle verweilt, sondern immer in Bewegung ist, sich gern mit anderen Vögeln neckt und mit seinesgleichen herumjagt, dabei die Gegenwart des Menschen nicht achtet und ungescheut vor ihm sein Wesen treibt. Nur bei rauher oder nasser Witterung sträubt sie zuweilen ihr Gefieder; sonst sieht sie immer glatt und schlank aus, schlüpft und hüpft behend von Zweig zu Zweig und entschwindet so schnell dem sie verfolgenden Auge des Beobachters. So leicht und schnell sie durchs Gebüsch hüpft, so schwerfällig geschieht dies auf dem Erdboden, und sie kommt deshalb auch nur selten zu ihm herab.« Ihr Flug ist leicht und schnell, wenn es gilt, größere Strecken zu durchmessen, sonst jedoch flatternd und unsicher. Die Lockstimme ist ein schnalzender oder schmatzender, der Angstruf ein quakender Ton. Der Gesang, welchen das Männchen sehr fleißig hören läßt, »besteht aus einem langen Piano aus allerlei abwechselnd zwitschernden und leise pfeifenden, mitunter schirkenden Tönen, denen als Schluß ein kürzeres Forte angehängt wird«: ein klingendes oder klapperndes Trillern, welches das Lied vor dem aller anderen Grasmücken kennzeichnet.

Die Nahrung ist im wesentlichen dieselbe, welche die Verwandten genießen.

Das Nest steht in dichtem Gebüsche, niedrig über dem Boden, im Walde vorzugsweise in Schwarz- und Weißdorngebüschen, auf Feldern in Dornhecken, im Garten hauptsächlich in Stachelbeerbüschen, ist überaus leicht gebaut, einfach auf die Zweige gestellt, ohne mit ihnen verbunden zu sein, und ähnelt im übrigen den Nestern der Verwandten. Das Gelege besteht aus vier bis sechs, sechzehn Millimeter langen, zwölf Millimeter dicken, zartschaligen Eiern, welche besonders am dickeren Ende auf reinweißem oder bläulichgrünem Grunde mit asch- oder violettgrauen, gelbbraunen Flecken und Punkten bestreut sind. Beide Eltern brüten wechselsweise, zeitigen die Eier innerhalb dreizehn Tagen, lieben ihre Brut mit derselben Zärtlichkeit wie andere Grasmücken, brauchen auch dieselben Künste der Verstellung, wenn ihnen Gefahr droht, und verfolgen noch außerdem den sich nähernden Feind mit ängstlichem Geschrei. Im allgemeinen sind die Zaungrasmücken während ihrer Fortpflanzungszeit äußerst mißtrauisch, lassen ein bereits angefangenes Nest oft liegen, wenn sie erfahren haben, daß es von einem Menschen auch nur gesehen, und verlassen das Gelege, sobald sie bemerken, daß dasselbe berührt wurde; diejenigen aber, welche von dem Wohlwollen ihrer Gastfreunde sich überzeugt haben, verlieren nach und nach ihr Mißtrauen und gestatten, daß man sie, wenn man vorsichtig dem Neste naht, während ihres Brutgeschäftes beobachtet. Die Jungen lassen sie nie im Stiche; auch die ihnen untergeschobenen jungen Kukuke, bei denen sie sehr häufig Pflegeelternstelle vertreten müssen, ziehen sie mit Aufopferung groß.

Wie die meisten Grasmücken läßt sich das Müllerchen leicht berücken, ohne sonderliche Mühe an ein Ersatzfutter gewöhnen und dann lange Zeit im Käfige halten. Bei guter Behandlung wird es sehr zahm und erwirbt sich dadurch ebenfalls die Gunst des Liebhabers.

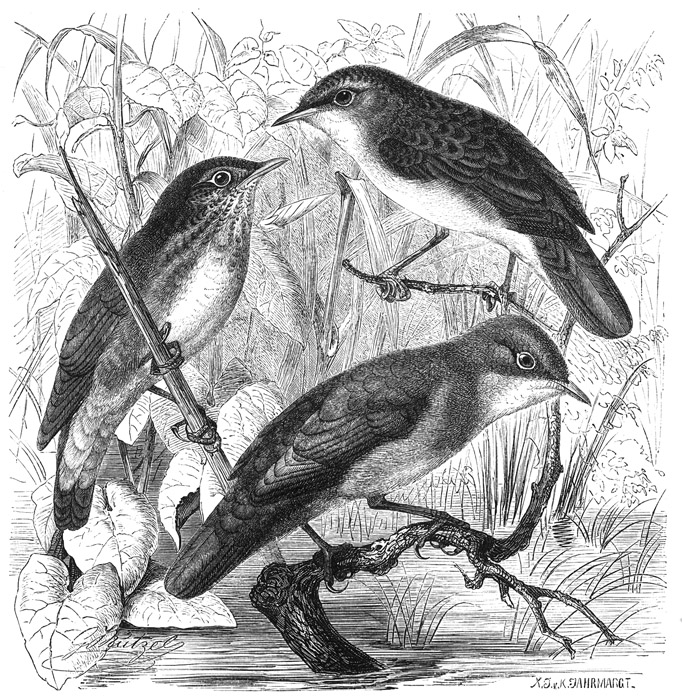

Zaun- und Dorngrasmücke (Sylvia garrula und cinerea). ½ natürl. Größe.

Die Dorngrasmücke, der Hagschlüpfer, Hecken- und Staudenschwätzer, Wald- oder Nachtsänger und Dornreich, das Weißkehlchen ect. ( Sylvia cinerea, rufa, cineraria, fruticeti und affinis, Motacilla rufa und fruticeti, Ficedula curruca und cinerea, Curruca sylvia, cinerea, fruticeti, cineracea und caniceps), die letzte Art ihrer Sippe, welche in Deutschland brütet, zeichnet sich durch Schlankheit aus. Ihre Länge beträgt funfzehn, die Breite zweiundzwanzig, die Fittig- wie die Schwanzlänge sieben Centimeter. Die Obertheile sind röthlich erdbraun, Oberkopf, Hinterhals und Ohrgegend braungrau, Zügel, Schläfenstrich und Halsseiten deutlich grau, Kinn, Kehle und Unterbacken weiß, die übrigen Untertheile zart fleischröthlich, an den Seiten rostbräunlich, die Schwingen olivenbraun, außen schmal rostfahl, die Armschwingen und deren Decken breit rostbraun gesäumt, die Schwanzfedern dunkelbraun, die beiden äußersten außen weiß, innen in der Endhälfte weißgrau, die zweite von außen her am Ende weiß gesäumt. Die Iris ist braun, der Schnabel hornbräunlich, unterseits horngelblich, der Fuß gelb. Beim Weibchen sind Oberkopf und Hinterhals erdfahl, die Untertheile weiß und die braunen Außensäume der Armschwingen schmaler und blasser.

Unter allen Verwandten dringt die Dorngrasmücke am weitesten nach Norden vor, da sie noch im nördlichen Skandinavien gefunden wird; nach Osten hin dehnt sich ihr Verbreitungsgebiet bis Westasien; im Winter wandert sie bis Mittelafrika, besucht auch um diese Zeit die Kanarischen Inseln. Bei uns zu Lande bevorzugt sie niedere Dorngebüsche jedem anderen Bestande; in Spanien lebt sie mit den kleinen Arten der Familie in dem eigenthümlichen Niederwalde, von welchem ich weiter unten zu reden haben werde. Den Wald meidet sie hier wie dort; auch in Gärten nimmt sie ihren Aufenthalt nicht, obwohl sie einzelne höhere Bäume in ihrem Gebiete wohl leiden mag, um in den niederen Aesten der Krone zu singen oder während der Paarungszeit aus der Höhe, zu welcher sie fliegend sich erhob, auf jene sich herabzulassen. Auf dem Zuge besucht sie die Fruchtfelder, in Deutschland Roggen- oder Weizenfelder, im Süden Europas Maispflanzungen. Sie trifft spät, selten vor Ende des April, meist erst im Anfange des Mai bei uns ein, bezieht sofort ihr Brutgebiet und verweilt auf ihm bis zum August, beginnt dann zu streichen und verläßt uns im September, spätestens im Oktober wieder.

»Sie ist«, sagt mein Vater, »ein äußerst lebhafter, rascher und gewandter Vogel, ruht keinen Augenblick, sondern hüpft unaufhörlich in den Gebüschen herum und durchkriecht vermöge ihres schlanken Leibes mit ungemeiner Geschicklichkeit auch die dichtesten, durchsucht alles und kommt sehr oft lange Zeit nicht zum Vorscheine. Dann aber hüpft sie wieder herauf, setzt sich auf die Spitze eines vorstehenden Zweiges, sieht sich um und verbirgt sich von neuem. Dies geht den ganzen Tag ununterbrochen so fort. Ihr Flug ist geschwind, mit starkem Schwingenschlage, geht aber gewöhnlich tief über dem Boden dahin und nur kurze Strecken in einem fort. Ihr Lockton lautet ›Gät gät scheh scheh‹ und drückt verschiedene Gemüthszustände aus. Das Männchen hat einen zwar mannigfachen, aber wenig klangvollen Gesang, welcher aus vielen abgebrochenen Tönen zusammengesetzt ist und an Anmuth und Schönheit dem der meisten deutschen Sänger sehr nachsteht; er dient aber doch dazu, eine Gegend zu beleben und bringt in die flötenden Gesänge der Gartengrasmücke, des Weidenlaubsängers und anderer eine angenehme Mannigfaltigkeit.« Naumann nennt den Gesang angenehm und sagt, daß man ihn für kurz halten könnte, weil man in der Entfernung nur die hellpfeifende, flötenartige, wohltönende Schlußstrophe höre, während er in der That aus einem langen Piano und jenem kurzen Schlußforte bestehe. »Das Piano ist zusammengesetzt aus vielerlei abwechselnden, pfeifenden und zirpenden Tönen, welche sehr schnell auf einander folgen und leise hergeleiert werden; aber das beschließende Forte wird mit schöner Flötenstimme und mit voller Kehle gesungen.« »Die Dorngrasmücke«, fährt mein Vater fort, »läßt ihren Gesang nicht bloß im Sitzen und Hüpfen, sondern auch im Fluge hören. Sie kommt nämlich singend auf die höchste Spitze eines Busches herauf, steigt flatternd funfzehn bis dreißig Meter in die Höhe und stürzt sich, immer singend, entweder flatternd in schiefer, oder mit angezogenen Schwingen fast in senkrechter Richtung wieder herab.« Hierdurch macht sie sich dem kundigen Beobachter schon von weitem kenntlich. Vor dem Menschen nimmt sie sich wohl in Acht. Bei uns ist sie zwar nicht gerade scheu, aber doch vorsichtig genug. »Merkt sie, daß man sie verfolgt, dann verbirgt sie sich so sorgfältig in dichtem Gesträuche oder hohem Grase, daß man ihr oft lange vergeblich nachjagen muß«; sie sucht sich, wie Naumann bemerkt, »durch das Gebüsch fortzuschleichen«. In Spanien habe ich sie so scheu gefunden, daß ich ihr wochenlang vergeblich nachstellte. Aeußerst angenehm ist die Heiterkeit dieses Vogels. »Ich erinnere mich nicht«, sagt Naumann, »sie im Freien jemals traurig gesehen zu haben; vielmehr läßt sie an den ihr nahe wohnenden Vögeln beständig ihren Muthwillen durch Necken und Jagen aus, beißt sich auch wohl mit ihnen herum, verfliegt sich aber dabei niemals sorglos ins Freie, sondern bleibt klüglich immer dem Gebüsche so nahe wie möglich.« Dasselbe Betragen behält sie nach meinen Beobachtungen auch im Süden oder auf ihrer Wanderung bei. Sie ist überall dieselbe, überall gleich aufmerksam, überall gleich mißtrauisch und überall gleich listig.

Bald nach ihrer Ankunft in Deutschland macht die Dorngrasmücke Anstalt zu ihrer Brut. Sie baut in dichte Büsche, Ried und langes Gras, selten mehr als einen Meter über dem Boden, oft so niedrig, daß der Unterbau des Nestes die Erde berührt. Die wie gewöhnlich aus Halmen zusammengesetzte dünne Wandung wird oft mit Schafwolle gemischt, die innere Ausfütterung aus den Spitzen der Grashalme hergestellt. Schon in der zweiten Hälfte des April enthält das Nest das volle Gelege, vier bis sechs, in Größe, Gestalt und Färbung außerordentlich abändernde Eier, welche durchschnittlich siebzehn Millimeter lang, dreizehn Millimeter dick, auf elfenbeinweißem, gelbem, grauem odergrünlich gelbgrauem, auch Wohl grünlichweißem und bläulichweißem Grunde deutlicher oder undeutlicher mit aschgrauen, schiefer-farbigen, ölbraunen, gelbgrünen etc. Punkten und Flecken gewässert, gemarmelt, gepunktet und sonstwie gezeichnet sind. Die Eltern betragen sich beim Neste wie andere Grasmücken auch. Die zweite Brut folgt unmittelbar auf die erste.

Im Käfige wird die Dorngrasmücke seltener gehalten als ihre Verwandten. Ihr Gesang gefällt nicht jedem Liebhaber, verdient aber die allgemeine Mißachtung der Pfleger nicht, der Vogel daher mehr Beachtung, als ihm bisher zu theil geworden ist.

Ein verschönertes Abbild der Dorngrasmücke im kleinen ist die Brillengrasmücke ( Sylvia conspicillata und icterops, Curuca und Stoparola conspicillata). Ihre Länge beträgt einhundertsiebenundzwanzig, die Breite einhundertfünfundsiebzig, die Fittiglänge sechsundfunfzig, die Schwanzlänge zweiundfunfzig Millimeter. Der Kopf ist dunkel-, die Ohrgegend hellaschgrau, der Zügel schwarz, die Oberseite hellbraun, roströthlich überflogen, der Bürzel roströthlichgrau, die Kehle wie das untere Schwanzdeckgefieder weiß, die übrige Unterseite zart fleischröthlich, auf der Bauchmitte Heller; die Schwingen sind grau, die Armschwingen und oberen Flügeldeckfedern auf der Außenfahne breit rostroth gesäumt; die äußerste Schwanzfeder ist auf der Außenfahne bis gegen die Wurzel hin weiß, auf der Jnnenfahne mit einem bis zur Mitte reichenden Keilfleck gezeichnet, welcher auf den übrigen Steuerfedern immer kleiner und kürzer wird. Ein weißer Ring umgibt das Auge; dieses ist licht röthlichbraun, der Schnabel fleischröthlich an der Wurzel, schwarz an der Spitze, der Fuß gelblich fleischfarben oder röthlichgrau. Die Jungen unterscheiden sich von den Alten hauptsächlich durch die einfach graue, d. h. nicht röthlich überflogene Brust. Von der Dorngrasmücke, als deren Abart einzelne Forscher sie betrachtet wissen wollen, unterscheidet sich die Brillengrasmücke außer ihrer geringeren Größe und schöneren Färbung auch dadurch, daß bei ihr die vierte, nicht aber die dritte Fittigfeder die längste ist.

Man darf die Brillengrasmücke als einen Charaktervogel der südlichen Mittelmeerländer bezeichnen. Sie bewohnt Südfrankreich, Spanien, Portugal, Nordwestafrika, Palästina bis Persien, Kleinasien, Griechenland und Süditalien, ebenso die Inseln des Grünen Vorgebirges, und bevölkert in Spanien wie in Griechenland oder auf Sardinien und Malta die mit dem niedersten Gestrüppe, namentlich mit Rosmarin oder mit Disteln, bestandenen dürren Berggehänge. Hier scheint sie Stand- oder höchstens Strichvogel zu sein. Graf von der Mühle traf sie in Griechenland im Winter in kleinen Gesellschaften an; mein Bruder beobachtete sie während derselben Jahreszeit in den Gärten, welche an die Fruchtebene von Murcia grenzen; Wright nennt sie den einzigen Standvogel Maltas; Cara versichert, daß sie Sardinien nicht verlasse, während Salvatori glaubt, daß nur einzelne Brillensänger auf der letztgenannten Insel überwintern, und hinzufügt, daß mit Beginn des April viele in der Nachbarschaft von Cagliari erschienen. Die ersten, welche ich beobachtete, trieben sich an einer Bergwand herum, welche nur hier und da mit Wein bepflanzt, im übrigen aber im höchsten Grade öde war; später fanden wir mehrmals kleine Gesellschaften in Distelwäldern auf. Hansmann traf sie auf Sardinien in Strauchwäldern in der Nähe der Küste, nicht aber im Gebirge.

Ich meinestheils hatte wenig Gelegenheit, das niedliche Geschöpf zu beobachten. Die ersten, welche ich bemerkte, fand ich nicht scheu, sondern verhältnismäßig zutraulich. Sie verkrochen sich auch nicht in dem Gestrüppe nach Art ihrer Verwandten, sondern zeigten sich gern frei, und namentlich die Männchen setzten sich oft auf die höheren Spitzen, um von ihnen herab zu singen. Ganz anders benahm sich derselbe Vogel nach beendeter Mauser im Herbste. Jetzt verbarg er sich zwischen den Disteln und Rosmarin, schlüpfte wie die Dorngrasmücke von einem Busche zum anderen und wußte sich förmlich unsichtbar zu machen. Aufgescheucht, flog er gewandt und schnell weit dahin, von einem Berge zum anderen und zwar in ziemlicher Höhe über dem Boden; doch schien es mir, als ob dieses Betragen weniger eine Folge der Furcht vor dem Menschen, als vielmehr auf seine Lebendigkeit und Regsamkeit begründet wäre. Wright berichtet, daß der Brillensänger auf Malta bei einigermaßen günstiger Witterung schon im Januar zu singen beginnt und im Frühjahre sein anmuthiges Lied sehr fleißig vernehmen läßt, und daß er fast immer von einem hohen Sitze, entweder von der Spitze eines Zweiges oder wohl auch von der Kuppe eines größeren Steines herab, zu singen pflegt.

»Der Brillensänger«, sagt Hansmann, »hat hinsichtlich seiner Sitten viel Aehnlichkeit mit der Dorngrasmücke. Wenig scheu, erscheint er oft singend auf der Spitze der Dornen und Cistensträucher, mitunter dabei wie eine Rakete in die Luft steigend, um mit aufgeblähtem Gefieder, noch bevor die letzte Strophe geendet, wieder auf die nächsten Zweige herabzufallen. Der Gesang hat ebenfalls viel Aehnlichkeit mit dem der Dorngrasmücke, nur daß er rauher klingt. Das lang anhaltende und klangreiche Zwitschern, welches diese oft, besonders in der ersten Zeit des Frühlings nach ihrer Ankunft hören läßt, fehlt der Brillengrasmücke gänzlich; sie besitzt nur den kurzen Ruf ihrer nördlichen Verwandten, den sie mitunter mehr oder weniger durch beliebige Hinzufügungen noch einige Silben in die Länge zieht. Ebenso ist der Lockton des Brillensängers nicht der schnalzende der Dorngrasmücke, sondern der harte würgerähnliche, welcher allen Strauchsängern mehr oder weniger gemein ist. Zum Ueberflusse finden sich beide an denselben Stellen, wo man dann sofort den Unterschied in ihrem, trotz aller Aehnlichkeit verschiedenen Benehmen bemerken kann, indem die eine eine Grasmücke, der andere ein Strauchsänger ist.« Mein Bruder bezeichnet Hansmanns Angabe als unrichtig und hebt hervor, daß auch diese Art einen länger währenden, leisen, aber sehr lieblichen Vorgesang zu hören gibt.

Die Brutzeit scheint früh im Jahre, wahrscheinlich bereits im Februar, zu beginnen und bis zum Juni zu währen, da Wright vom März an bis zum Juni Junge fand und deshalb annimmt, daß ein Pärchen zweimal im Jahre brütet. »Das Nest« bemerkt Hansmann noch, »welches ich bereits zu Ende des April fertig, aber noch ohne Eier fand, hat ebenfalls die tiefnapfige, dünnwandige Bauart, wie sie allen Strauchsängern eigen ist. Außen sah ich einige Lammwollflocken mit eingewebt, wie dieses wohl ebenfalls die fahle Grasmücke zu thun pflegt. Die Vögel waren indeß so empfindlich, daß sie das Nest, welches ich nur nach Wegbiegen der Zweige erblicken konnte, sofort verließen.« Die Eier sind etwa siebzehn Millimeter lang, elf Millimeter dick und auf blaß graugrünem Grunde mit äußerst feinen bräunlichen Punkten gezeichnet.

Ungefähr dieselben Länder, welche ich vorstehend nannte, genauer gesagt, Istrien, Dalmatien und Griechenland, ganz Italien, Südfrankreich, Spanien, Portugal, die Kanarischen Inseln und Atlasländer, überhaupt alle südlichen Küstengebiete des Mittel- und Schwarzen Meeres, nach Osten hin bis Transkaukasien, beherbergen während der Brutzeit, Mittel- und Westafrika im Winter die Bartgrasmücke, Röthel- oder Sperlingsgrasmücke, das Weißbärtchen etc. ( Sylvia subalpina, passerina, leucopogon, mystacea und Bonellii, Curruca subalpina, passerina, leucopogon und albostriata, Alsaecus und Erythroleuca leucopogon), ein wirklich allerliebstes Geschöpf. Die Oberseite ist schön aschgrau, die Unterseite graulichweiß, die Kehle aber lebhaft rostbraunroth, durch ein schmales weißes Band, welches von der Schnabelwurzel an gegen die Schultern verläuft, von der dunkleren Färbung der Oberseite getrennt; ein Kreis von röthlichen Federn umgibt das Auge; die Ohrenfedern sind bräunlich, die Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, die äußersten Steuerfedern auf der Außenfahne zu dreiviertel ihrer Länge weiß, auf der Innenfahne durch einen lichten Keilfleck gezeichnet, die übrigen weiß gesäumt. Die Weibchen und Jungen sind einfacher, unserem Müllerchen nicht unähnlich, gefärbt und namentlich durch den Mangel des braunrothen Kehlfleckes unterschieden. Das Auge ist röthlichgrau, das Augenlid blaß ziegelroth, der Schnabel matt hornschwarz, an der Spitze des Unterschnabels matt röthlichhornfarben, der Fuß röthlichgrau. Die Länge beträgt einhundertfünfundzwanzig bis einhundertunddreißig, die Breite einhundertundachtzig, die Fittiglänge siebenundfunfzig, die Schwanzlänge vierundfunfzig Millimeter; das Weibchen ist um einige Millimeter schmäler als das Männchen.

Alle Mittel- und Niedergebirge des nördlichen Spanien deckt ein wunderbarer Wald, welchen die Landeseingeborenen bezeichnend Nieder- oder Strauchwald nennen: ein Zwergwald im eigentlichen Sinne des Wortes. Prachtvolle Heidearten, Cisten-, Oleander-, immergrüne Eichen- und Ulmengebüsche setzen ihn zusammen und einigen sich zum fast undurchdringlichen Dickichte. Einzelne Bäumchen erheben sich über dieses Wirrsal von Pflanzen und erscheinen nur deshalb höher, als sie sind, weil der Zwergwald unter ihnen den Maßstab gibt für ihre Höhe. Dieser Wald nun, welcher auch im übrigen Südeuropa und in Nordwestafrika vorherrschend geworden ist, darf als die eigentliche Heimat der vorstehend beschriebenen zwerghaften Grasmücke bezeichnet werden. Sie ist ein prächtiger Vogel. Zutraulicher, als alle anderen ihres Geschlechtes, läßt sie sich in größter Nähe beobachten, und ohne Sorgen vor dem zu ihr heranschleichenden Menschen trägt sie ihr anmuthiges Liedchen vor. So lange sie nicht verfolgt wird, scheint sie den Erzfeind der Thiere unter allen Umständen und überall für ein in jeder Hinsicht ungefährliches Geschöpf zu halten. In ihrem Betragen hat sie viel mit unserem Müllerchen, aber noch mehr mit dem Schwarzköpfchen, welches dieselben Oertlichkeiten bewohnt, gemein. Sie beherrscht ihr Buschdickicht in der allervollkommensten Weise, bewegt sich jedoch mehr auf als in den Gebüschen. An geeigneten Orten wohnt Paar an Paar, und hier sieht man denn fast auf jeder hervorragenden Strauchspitze ein Männchen sitzen, entweder von der Höhe aus die Gegend überschauend oder singend. Gibt man dem Thierchen keine Veranlassung zur Furcht, so bleibt es sorglos in Sicht, hüpft munter von einem Zweige zum anderen, streicht mit gewandtem, aber selten weit ausgedehntem Fluge von einem Buschwipfel zum nächsten, nimmt sich hier und da eine kleine Raupe, ein Käferchen weg, fängt auch wohl ein vorüberfliegendes Kerbthier geschickt aus der Luft und schwingt sich zeitweilig zu den höchsten Bäumen seines Gebietes oder singend in die Luft empor, sechs bis zehn Meter über das Dickicht, von hieraus sodann in schiefer Richtung wieder nach unten schwebend. Verfolgt man es ernstlich, so senkt es sich in das Buschdickicht hinab und schlüpft hier mit unbeschreiblicher Fertigkeit von Zweig zu Zweig, ohne sich sehen zu lassen. Dann vernimmt man nur den Warnungsruf noch, ein lang gedehntes, leises »Zerr«, welches seine Anwesenheit verräth und kundgibt, wie schnell es das Buschdickicht durcheilt. Der Lockton ist ein wohllautendes »Zäh« oder »Teck teck«, der Gesang ein klangvolles Liedchen, welches aber leider ziemlich leise vorgetragen wird. Dem ziemlich langen, vielfach abwechselnden, theilweise hübsch verschlungenen Vorgesange folgt die frische, laut vorgetragene Schlußstrophe, welche mehr an eine unserer Gartengrasmücken als an den Schlußsatz der Dorngrasmücke erinnert.

Das Nest wird im dichtesten Gebüsche niedrig über dem Boden angelegt, nach unseren Beobachtungen erst gegen Ende des Mai; doch kann es sein, daß dasjenige, welches wir fanden, schon das zweite des Paares war. Es zeichnet sich vor dem der Verwandten aus durch zierliche Bauart und verhältnismäßig dichte Ausfütterung. Die vier bis fünf etwa sechzehn Millimeter langen und dreizehn Millimeter dicken Eier des Geleges sind auf schmutzigweißem Grunde mit ölbraunen und olivengrünen Flecken und Punkten, welche zuweilen am dicken Ende zu einem Kranze zusammenlaufen, gezeichnet. Am Neste geberden sich beide Eltern überaus ängstlich, und das Weibchen braucht regelmäßig alle Verstellungskünste, wie sie in seiner Familie üblich sind.

Im Norden Spaniens scheint die Bartgrasmücke Zugvogel zu sein. Wir bemerkten sie im April in Gegenden, in denen sie sonst nicht gefunden wird, und trafen ebenso Mitte September kleine Gesellschaften an, welche offenbar auf der Reise begriffen waren. Nach Lindermayers und Krüpers Beobachtungen erscheint sie in Griechenland gegen Ende des März, treibt sich zunächst in den ausgetrockneten Betten der Gebirgswässer umher und steigt dann höher an den Bergen hinauf, um dort zu brüten; nach Salvatori's Angabe verläßt sie Sardinien gegen den Herbst hin, dieser Forscher bemerkte sie wenigstens während des Winters nicht mehr. Diejenigen Bartgrasmücken welche in Egypten beobachtet worden sind, scheinen von Südosteuropa herübergewandert zu sein; ich wenigstens habe das Vögelchen dort niemals im Sommer beobachtet. Mein Bruder sagt ausdrücklich, daß er es im Winter in der Umgegend von Murcia habe singen hören, und somit dürfte erwiesen sein, daß wenigstens einige, wenn auch nicht in unmittelbarer Nähe ihrer Brutplätze, so doch in ihrem heimatlichen Lande bleiben.

Im Südosten Europas tritt zu den genannten noch eine andere kleine Grasmücke, die zu Ehren Rüpells benannte Masken- oder Stelzengrasmücke ( Sylvia Rüpellii, capistrata und melandiros, Curruca und Corytholaea Rüpellii). Sie erinnert in ihrer Gesammtfärbung so sehr an unsere Bachstelze, daß man beide fast mit denselben Worten beschreiben könnte. Kopf, Zügel, Kinn und Kehle bis zur Brust sind schwarz, die Obertheile dunkelgrau, ein von der Unterkinnlade beginnender, bis unters Ohr verlaufender Streifen und die Untertheile weiß, letztere röthlich überflogen, in der Weichengegend graulich, die Schwingen und die kleinen Flügeldeckfedern bräunlichschwarz, letztere weiß gesäumt, die mittleren Schwanzfedern schwarz, die äußersten ganz weiß, die zweiten, dritten und vierten jederseits an der Spitze und an der Innenfahne mehr oder weniger weiß. Das Weibchen ist kleiner und blasser gezeichnet. Das Auge ist hellbraun, der Schnabel hornfarben, der Fuß röthlich. Die Länge des Männchens beträgt 13, die Breite 21, die Fittiglänge 7, die Schwanzlänge 6,5 Centimeter.

Das Vaterland der Maskengrasmücke ist Griechenland, Kleinasien, Syrien, Palästina; auf ihren Zügen besucht sie Arabien, Egypten und Nubien. Ueber ihre Lebensweise fehlen noch ausführliche Mittheilungen; nur Heuglin und Krüper geben dürftige Berichte. Wir wissen, daß sie ein Bewohner der buschigen Thäler wüstenähnlicher Gegenden oder spärlich bewachsener Inseln ist. In Griechenland gehört sie zu den Seltenheiten; in Palästina, Kleinasien und auf den Inseln des Rothen Meeres ist sie häufiger, in der Umgegend von Smyrna die gemeinste Art ihres Geschlechtes. In Ionien erscheint sie, laut Krüper, gegen Ende des März, beginnt bereits um die Mitte des April zu brüten und verläßt das Land im August wieder. Ich habe sie ein einziges Mal in der Nähe des Mensalehsees bemerkt und erlegt, nicht aber beobachten können, und vermag daher nur die Mittheilungen der genannten Forscher wiederzugeben. Auf dem Zuge begegnet man ihr, wie auch ich erfuhr, meist in niedrigem Gesträuche oder Schilfe, emsig nach Kerbthieren suchend; in der Heimat findet man sie bald nach ihrer Ankunft auf allen mit geeignetem Gestrüppe bedeckten Anhöhen und Berggehängen, bis ins Gebirge hinauf. Man sieht fast nur die Männchen, nicht aber die versteckt lebenden Weibchen. Erstere lassen ihr Lied von der Spitze eines Strauches herab ertönen, verschwinden darauf behende in dem Busche oder fliegen einer anderen Spitze zu, um dort dasselbe zu wiederholen. Während der Paarungszeit singen sie sehr eifrig, erheben sich dabei gleichsam tanzend in die Luft und lassen sich mit ausgebreiteten Flügeln und gefächertem Schwanze schwebend herab. An ihrem Gesange kann man sie von allen anwohnenden Vögeln unterscheiden: wie, ist nicht gesagt. Am siebenten April fand Krüper ein nur aus feinen, dürren Grashalmen bestehendes, nicht ausgepolstertes, etwa funfzehn Centimeter über dem Boden stehendes Nest mit fünf, deren der gemarmelten Spielart der Dorngrasmücke ähnelnden Eiern; gegen Ende des Mai erhielt er drei andere. Eines von den gesammelten, welches er an Dresser sandte, ist neunzehn Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick und auf graulichweißem Grunde mit kleinen graubraunen, ineinander laufenden Punkten gezeichnet.

Während die bisher genannten Grasmücken sich so ähneln, daß jede Trennung der Sippe unnöthig erscheint, zeigen andere ein etwas abweichendes Gepräge, indem in dem sehr kurzen und stark abgerundeten Flügel die dritte, vierte und fünfte Schwinge gleich lang und die längsten sind, der lange Schwanz deutlich abgestuft und das reiche Gefieder haarartig zerschlissen ist. Leach hat auf diese geringfügigen Unterschiede eine besondere Sippe ( Melizophilus) begründet.

Eine der bekanntesten Arten der Gruppe, welche wir als Untersippe auffassen mögen, ist das Sammetköpfchen ( Sylvia melanocephala, ruscicola, ochrogenion und Baumani, Motacilla melanocephala und leucogastra, Curruca melanocephala, momus und luctuosa, Melizophilus melanocephalus und nigricapillus, Pyrophthalma melanocephala, Dumeticola melanocephala). Die Länge beträgt 14, die Breite 18, die Fittiglänge 5,5, die Schwanzlänge 6 Centimeter. Das Gefieder der Oberseite ist grauschwarz, das der Unterseite weiß, röthlich angeflogen, das des Kopfes sammetschwarz, der Kehle reinweiß; Flügel und Schwanzfedern sind schwarz, die drei äußersten Steuerfedern jederseits und die Außenfahnen der ersten weiß. Das Auge ist braungelb, das nackte, stark aufgetriebene Augenlid ziegelroth, der Schnabel blau-, der Fuß röthlichgrau.

Von Südfrankreich und Süditalien an ist das Schwarzköpfchen über ganz Südeuropa, Nordafrika und Westasien verbreitet und auch auf den kleinsten Inseln noch zu finden, vorausgesetzt, daß es hier wenigstens einige dichte Hecken gibt. Im Niederwalde und in allen Gärten Griechenlands, Italiens und Spaniens ist es gemein. Es wandert nicht, sondern bleibt, wie alle seine Verwandten, jahraus jahrein in der Heimat. Ich habe es über ein Jahr lang fast tagtäglich beobachtet, ziehe es aber doch vor, Hansmann für mich reden zu lassen, weil ich es für unmöglich halte, eine so ausgezeichnete Schilderung zu erreichen, ganz abgesehen von billiger Wahrung des Erstlingsrechtes, wie ich sie stets geübt habe. Nur in einer Hinsicht kann ich Hansmann nicht beistimmen. Er sagt sehr richtig, daß das Schwarzköpfchen seinen Aufenthalt mit dem Brillen- und manchmal auch mit dem Sardensänger gemein habe, sich indessen an Orten finde, wo diese beiden niemals hinkommen, bezweifelt aber die Angabe von der Mühle's, daß es besonders die Hecken der Stachelfeigen liebe und in denselben auch sein Nest aufstelle. Ich muß von der Mühle beipflichten: das Sammetköpfchen scheint sich mit ersichtlichem Behagen gerade in diesen Kaktushecken anzusiedeln und sie namentlich auch zur Winterherberge zu wählen. In allem übrigen entspricht Hansmanns Schilderung durchaus meinen Beobachtungen.

»Nähert man sich dem Orte, wo das Nest oder die Jungen eines Sammetköpfchens versteckt sind, so hört man seinen hellen Warnungsruf ›Trret trret trett‹, welcher mitunter im höchsten Zorne oder in der höchsten Angst so schnell hinter einander wiederholt wird, daß er als ein zusammenhängendes Schnarren erscheint. Dabei spreizt dasselbe seine dunkelschwarzen Kopffedern, welche um ein geringes bis in den Nacken hinein verlängert sind, in die Höhe, und der nackte Augenring flammt feuerroth. Der Lockton ist ein weniger scharfes ›Treck, treck, treck‹, und mit ihm beginnt gewöhnlich auch der Gesang, ein sehr mannigfaltiges, ziemlich langes, aus schnarrenden und pfeifenden Tönen zusammengesetztes Lied, welches gegen das Ende hin manche ganz artig klingende Strophen hat. Diesen Gesang läßt es auch öfter, von einem Orte zum anderen fliegend oder, wie die Brillengrasmücke, aufsteigend und wieder auf einen Zweig zurückfallend, vernehmen.« Ich will hinzufügen, daß das singende Männchen fast immer oder wenigstens sehr gern hochsitzt, während des Singens den Schwanz stelzt, die Halsfedern sträubt und zierliche Verbeugungen macht. »Das Weibchen ist ein nicht halb so munterer und so kecker Vogel als das Männchen, und man bekommt ersteres nur selten zu sehen. Auch um die Jungen ist es wohl ebenso besorgt als der andere Gatte; indessen geschieht die Vertheidigung derselben lange nicht mit der lärmenden Tapferkeit, welche man an diesem erblickt. Das Männchen ist denn auch Hans in allen Gassen, welcher sich um alles bekümmert, überall mitredet und überall theil nimmt. Läßt sich ein Raubvogel von fern erblicken, sogleich macht es Lärm, auf einen freien Zweig hinaustretend; klagt ein anderer Vogel ängstlich um seine Brut, sogleich ist es bei ihm und hilft kräftig den Feind mit vertreiben. Daß ihm dabei vom Jäger manches unangenehme geschieht, scheint für die anderen durchaus keine Warnung zu sein.

»Die Nester des Schwarzköpfchens, welche ich gefunden, standen entweder in niedrigen, dichten Cratejus- oder Lyciumbüschen oder ganz frei zwischen den Zweigen eines Brombeerstrauches, von der überhängenden Krone desselben freilich vollkommen vor allen feindlichen Blicken geschützt. Dieser Vogel muß seine erste Brut schon ziemlich früh beginnen, indem ich bereits zu Anfange des April flügge Junge von ihm vorfand. Sogar im August noch entdeckte ich ein Nest desselben mit vier vollständig frischen Eiern. Diese, vier bis fünf an der Zahl, sind etwa zwanzig Millimeter lang, funfzehn Millimeter dick, auf schmutzigweißem, olivengraugrünlichem Grunde mit sehr vielen äußerst feinen dunkleren Flecken, fast nach Art der Holzhehereier gezeichnet. Außerdem finden sich auch noch bläuliche Pünktchen und am dicken Ende öfter ein kleiner Kranz olivenbrauner Flecken. Das Nest selbst ist dickwandiger als diejenigen seiner Familienverwandten, etwa demjenigen des Plattmönchs ähnelnd, jedoch bei weitem kleiner und auch zierlicher angelegt.« Nach der Brutzeit streicht alt und jung noch längere Zeit zusammen im Lande umher. Wir haben in den Wintermonaten noch solche Familien beobachtet.

Auf Sicilien, Sardinien, Corsica, Malta, den Balearen, in Portugal, Griechenland und auf seinen Inseln lebt eine zweite Art der Gruppe, die Sardengrasmücke oder der Sardensänger ( Sylvia sarda, Melizophilus sardus, Curruca, Parophthalma und Dumeticola sarda). Die Länge beträgt ungefähr einhundertunddreißig, die Fittiglänge fünfundfunfzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Das Gefieder der Oberseite ist schwärzlich aschgrau, leicht rostfarben angeflogen, das der Unterseite rostisabellbräunlich, das der Kehle weißlich, das des Bauches schmutzigweiß; die Schwung- und Steuerfedern sind schwarzbraun, rostbräunlich gesäumt; das äußerste Paar der Steuerfedern ist außen schmal rostweißlich gesäumt. Das Auge ist nußbraun, der nackte Augenlidrand gelblichfleischfarben, der Schnabel schwarz, am Grunde des Unterkiefers gelblich, der Fuß licht hornfarben. Das Weibchen unterscheidet sich durch etwas hellere Färbung vom Männchen.

»Diese Grasmücke«, sagt Salvatori, »ist vielleicht der gemeinste Vogel, welchen es auf Sardinien gibt. Er bewohnt Berg und Ebene, aber immer nur da, wo der Boden mit Cisten und Heide bekleidet ist. Besonders auf den von diesen Pflanzen bedeckten Hügeln lebt eine außerordentlich große Anzahl.« Ganz dasselbe scheint, laut Alexander von Homeyer, für die Balearen zu gelten, und deshalb ist es um so auffallender, daß der Vogel in Spanien nicht oder doch nur höchst selten gefunden wird. In seinem Strauchwalde bewegt er sich fast mehr nach Art einer Maus als nach Art eines Vogels. »Er verläßt«, sagt Homeyer, »einen Strauch, eilt flatternd, hüpfend dicht über dem Boden dahin, einem anderen zu, verschwindet in diesem, verläßt ihn jedoch oft sofort wieder, fliegt auf einen Stein oder Felsen, läuft über ihn oder um ihn herum, verschwindet wieder im Strauche, läuft auf der Erde fort zu den nächsten Deckungen, und das alles mit einer Gewandtheit, welche die unseres Zaunkönigs weit übertrifft. Er hat, was das Schlüpfen anbetrifft, mit dem Sammetköpfchen Ähnlichkeit; seine Eilfertigkeit und Gewandtheit ist aber viel bedeutender. Auch läuft er stolz wie eine Bachstelze oder hurtig wie ein Blaukehlchen auf dem Boden dahin, den Schwanz in der Regel fast senkrecht in die Höhe gestelzt. Drollig sieht der Vogel aus, wenn er in dieser Stellung auf die Höhe eines Steines kommt und hier Umschau hält.« Aehnlich schildert ihn Hansmann. »Rastlos in Bewegung von einem Cistenstrauche zum anderen gehend, bald Käferchen aus der Blütenkrone hervorpickend, bald einen flatternden Spanner über der Erde im Laufe verfolgend, läßt er von Zeit zu Zeit sein klingendes Liedchen erschallen, welches große Aehnlichkeit mit dem Gezwitscher eines jungen Kanarienvogelmännchens hat, mit dem Unterschiede jedoch, daß jenes, wie der Gesang des Rothkehlchens, in Moll schließt. So wenig laut das Lied des sardischen Sängers auch an und für sich ist, so weit kann man es doch vernehmen, besonders einzelne hellere Töne, die fast ganz dem Schellen einer kleinen Klingel gleichen. Der Lockruf ähnelt vollkommen demjenigen des rothrückigen Würgers, nur daß er um ein bedeutendes leiser ist. Schärfer und schneller ausgestoßen, wird er zum Warnungsrufe.

»Der sardische Sänger ist der allerletzte, welcher sich noch in der Dämmerung hören läßt, nachdem schon die ersten Zwergohreulen angefangen haben zu rufen. Dann aber ist sein Gesang nur ein helles Aufflackern, welches sich in langen und unregelmäßigen Pausen wiederholt, jedenfalls eine Folge der Unruhe dieses Vogels, dem die herabsinkende Nacht noch nicht sogleich auf die Augenlider fällt.

»Es ist ziemlich schwierig, den Sardensänger an seinen dicht bebuschten Aufenthaltsorten zu erlegen. Sobald er sich verfolgt sieht, taucht er unter die Cistenzweige, sein Wesen dicht über der Erde forttreibend. Dies wird um so leichter, als erstere, oben wohl eng mit den Kronen sich berührend, eine weite und zusammenhängende Decke bilden, unten jedoch, wo die Zwischenräume der Stämme nicht mit Moos oder Gras ausgefüllt werden, einen genügenden Raum zu freier Bewegung darbieten. Zuweilen taucht er dann zwischen den oberen Zweigen jener Pflanzen auf, geschickt durch die Blätter sich deckend, so daß man höchstens einen Theil des Schwanzes oder eines anderen Gliedes, nie jedoch den ganzen Vogel gewahr wird. Verhält man sich ruhig, so erscheint er auch wohl singend auf dem Gipfel des nächsten Busches, von dem man ihn dann, schnell feuernd, herab schießen kann. Jede verdächtige Bewegung vorher macht, daß er mit einem kurzen ›Täck‹ unter der Laubdecke verschwindet. Flügellahm geschossen, läuft er hurtig an der Erde fort, und man muß flink hinterher sein, will man ihn noch zu rechter Zeit ergreifen.

»Sein Nest legt er am liebsten in einem dichten Dornen- oder Mirtenbusche an, da ihm die Cisten im ganzen doch zu durchsichtig sind. Es besteht aus dürren Halmen und ist inwendig mit einzelnen Pferdehaaren, hin und wieder auch mit einer Feder ausgelegt, verhältnismäßig tief, jedoch nicht sehr fest gebaut und mehr dünnwandig, nach Art etwa des der fahlen Grasmücke, mit welcher überhaupt alle Strauchsänger im Nestbaue Aehnlichkeit haben. Die vier bis fünf Eier sind auf grünlich schmutzigweißem Grunde mit ölgrünen Wolken, welche hin und wieder das Gepräge von Flecken annehmen, sowie mit einzelnen wirklichen ins Aschbläuliche spielenden Flecken, schwarzen Pünktchen und ab und zu einer schwarzen Schnörkellinie gezeichnet.

»Die Jungen gleichen vollkommen den Alten, nur daß der dunkle Anflug auf den Scheitel und an den Zügeln bei dem jungen Männchen bei weitem nicht so stark ist als bei dem erwachsenen, und daß der Augenlidrand des Jugendkleides einen nur geringen rothen Anflug zeigt. Sonst aber ist das Wesen, wie wir es an den alten Vögeln sehen, schon gänzlich bei den kaum flüggen Jungen ausgeprägt, und es hält ziemlich schwer, die aus dem Neste noch vor ihrer vollkommenen Flugbarkeit herausgehüpften Vögel zu ergreifen, da sie mit ungemeiner Behendigkeit zwischen den Cistenzweigen hindurchzuklimmen und so zu entfliehen wissen.

»Der sardische Sänger ist Standvogel für Sardinien und verläßt auch im Winter seinen einmal gewählten Aufenthaltsort nicht. Da er schon mit dem Anfange des April zu nisten beginnt, bringt er gewiß den Sommer über drei Bruten zu Stande.«

Aus vorstehender Schilderung ist mir deutlich hervorgegangen, daß die Schlüpfgrasmücke oder der Provencesänger ( Sylvia provincialis, undata, ferruginea und dartfordiensis, Motacilla provincialis und undata, Melizophilus provincialis und dartfordiensis, Ficedula ulicicola, Curruca, Thamnodus und Malurus provincialis), welche ich in Spanien sehr häufig beobachtet habe, als der nächste Verwandte des sardischen Sängers angesehen werden muß. Das Gefieder der Oberseite ist dunkel aschgrau, das der Unterseite dunkel weinroth, das der Kehle gilblichweiß gestreift; die Schwingen und Steuerfedern sind bräunlichgrau, die vier äußersten Schwanzfedern jederseits an der Spitze weiß gesäumt. Das Auge ist hell rothbraun, der Augenring ziegelroth der Schnabel schwarz, an der Wurzel des Unterschnabels röthlich, der Fuß röthlichgrau. Die Länge beträgt dreizehn, die Breite sechzehn, die Fittiglänge fünf, die Schwanzlänge sechs Centimeter.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß der Sänger der Provence keineswegs bloß diese, Westfrankreich und das übrige Südeuropa oder Kleinasien und Nordafrika, sondern auch das südliche Großbritannien ständig bewohnt. Hier haust er in dem öde Triften deckenden Stachelginster; in Spanien dagegen geben ihm die niederen Kieferdickichte, die mit der stattlichen Buschheide, den Cistenrosen bedeckten Nordabhänge der Gebirge Kataloniens, die mit dürftigem Gestrüpp kaum begrünten Einöden Valencias, die steppenartigen Ackerstücke Kastiliens, die Eichenwälder, Hecken, niederen Gebüsche, kurzum, der Buschwald im weitesten Sinne, Herberge. Kaum betritt man einen dieser Urwälder der kleinen Sängerschaft, so vernimmt man sein einfaches, aber gemüthliches Liedchen, welches nach Hansmanns Versicherung dem des Sardensängers aufs täuschendste ähnelt, und erblickt, wenn man glücklich ist, das rothgebrüstete Vögelchen auf der Astspitze eines Busches. Hier dreht und wendet es sich nach allen Seiten, spielt mit seinem Schwanze, den es bald stelzt, bald wieder niederlegt, sträubt die Kehle und singt dazwischen. Beim Herannahen des Jägers huscht es überschnell wieder in das Dickicht, und ist dann auch dem schärfsten Auge zeitweilig verschwunden. Aber das währt nicht lange; denn immer und immer wieder erscheint es auf der Spitze des Kronentriebes einer Kiefer, auf dem höchsten Zweige eines Busches, sieht sich einen Augenblick um, stürzt wieder auf den Boden herab und huscht und läuft hier wie eine Maus dahin. Ist das Dickicht weniger filzig, so sieht man es ab und zu, doch nur einem Schatten vergleichbar; denn man gewährt bloß einen eilig sich bewegenden Gegenstand. Nach einem Schusse oder einem anderen Geräusche erscheint es regelmäßig auf der Spitze eines Busches, doch nur um sich umzusehen: im nächsten Augenblicke ist es verschwunden. In seinem Betragen hat es mich oft an unsere Braunelle erinnert; es ist aber weit gewandter und behender als diese.

Besonders anmuthig erscheint der Sänger der Provence, wenn er seine Familie führt. Auch er beginnt schon in den ersten Monaten des Jahres mit seinem Brutgeschäfte, nistet aber zwei-, sogar dreimal im Laufe des Sommers und zieht jedesmal eine Gesellschaft von vier bis fünf Jungen heran. Sobald diese nur einigermaßen flugfähig sind, verlassen sie das Nest, auf ihre, vom ersten Kindesalter an bewegungsfähigen Füße sich verlassend. Den kleinen unbehülflichen Jungen wird es schwer, sich in die Höhe zu schwingen, und sie laufen deshalb ganz wie Mäuse auf dem Boden dahin. Aber die Alten fürchten, wie es scheint, gerade wegen ihres Aufenthaltes da unten in allem und jedem Gefahr und sind deshalb überaus besorgt. Abwechselnd steigt eines um das andere von den beiden Eltern nach oben empor, und unablässig tönt der Warnungs- und Lockruf des Männchens, dem die schwere Pflicht obliegt, die Familie zusammenzuhalten. Sind die Jungen etwas weiter entwickelt, so folgen sie den Alten auch in die Höhe, und es sieht dann köstlich aus, wenn erst das Männchen und hierauf eins der Jungen nach dem anderen auf den Buschspitzen erscheint und dann beim ersten Warnungsrufe die ganze Gesellschaft mit einem Male wieder in die Tiefe sich hinabstürzt. Man gewahrt nur noch eilfertiges Rennen, Laufen und Huschen, hört ab und zu das warnende »Zerr zerr« und endlich nichts mehr, bis das Männchen wieder nach oben kommt.

Das Nest ähnelt dem der Verwandten; die Eier sind etwa achtzehn Millimeter lang, vierzehn Millimeter breit und auf grünlichweißem Grunde verschiedenartig lichter oder dunkler braun gefleckt.

Die Laubsänger ( Phylloscopinae) bilden eine zweite, etwa hundertundfunfzig Arten zählende, fast über die ganze Erde verbreitete Unterfamilie und kennzeichnen sich durch schlanken Bau, pfriemenförmigen, an der Wurzel abgeplatteten Schnabel, schwachen Fuß, mittellangen Flügel, meist etwas ausgeschnittenen Schwanz und blattfarbiges Gefieder.

Innerhalb ihrer Familie dürfen die Laubsänger als die Baumvögel bezeichnet werden. Die Wipfel der Bäume sind ihr Wohn- und Jagdgebiet. Hinsichtlich ihrer Begabungen stehen sie den Grasmücken wenig nach. Auch sie sind rege, lebhaft, gewandt und sangeskundig, aber doch nicht so vorzügliche Sänger wie jene. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Gruppen ist im Nestbaue zu finden; denn die Laubsänger errichten stets mehr oder weniger künstliche Gebäude.

Obenan stellen wir die Gartensänger oder Bastardnachtigallen ( Hypolais), über das nördlich altweltliche, indische und äthiopische Gebiet verbreitete, verhältnismäßig große Laubsänger, mit großem, starkem und breitem, an den Schneiden scharfem, jedoch kaum eingezogenem Schnabel, kräftigen Füßen, mäßig langen Flügeln, in denen die dritte oder vierte Schwinge die anderen überragen, und mittellangem oder kurzem, seicht ausgeschnittenem Schwanze.

Der Gartensänger, auch Gartenlaubvogel, Spötterling, Hagspatz, Bastardnachtigall, Mehlbrust, Titeritchen und Schakerutchen genannt ( Hypolais icterina, hortensis, vulgaris, und salicaria, Motacilla und Fidecula hippolais, Sylvia hipolais, hippolais, icterina, obscura und xanthrogastra, Salicaria vulgaris), ist auf der Oberseite olivengrüngrau, auf dem Zügel und der unteren Seite blaß schwefelgelb, in der Ohrgegend, auf den Hals- und Körperseiten schwach ölgrau verwaschen; die Schwingen sind olivenbraun, auf der Außenfahne grünlich, innen breit fahlweiß gesäumt, die Schwanzfedern lichter als die Schwingen, außen wie diese gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel graubraun, an der Wurzel der Unterkinnlade röthlichgelb, der Fuß lichtblau. Die Länge beträgt einhundertfünfundvierzig, die Breite zweihundertfunfzig, die Fittiglänge neunzig, die Schwanzlänge dreiundfunfzig Millimeter.

Als Vaterland des Gartensängers müssen wir Mitteleuropa ansehen. Von hier aus verbreitet er sich nördlich bis Skandinavien, wahrend er im Süden des Erdtheiles durch Verwandte vertreten wird. In Großbritannien kommt er nicht vor; in Spanien haben wir ihn ebensowenig beobachtet; Griechenland besucht er nur zur Zugzeit.

In Südeuropa, von Portugal an bis Dalmatien, wie in Nordwestafrika wird der Gartensänger durch den etwas kleineren und lebhafter gefärbten Sprachmeister ( Hypolais polyglotta, Sylvia und Ficedula polyglotta) vertreten, welcher sich außer den angegebenen Merkmalen noch dadurch von ihm unterscheidet, daß die dritte und vierte Schwinge, nicht die dritte allein, die längste ist. Die Länge beträgt einhundertsiebenunddreißig, die Breite zweihundert, die Fittiglänge achtundsechzig, die Schwanzlänge fünfundfunfzig Millimeter.