|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Walther Kopp

Nach dem Plan Alfred Wegeners sollte die Oststation im Innern des auf 71 Grad Nord gelegenen Scoresby-Sunds aufgebaut werden. Sie war von den übrigen Teilen der Expedition vollkommen getrennt Wir konnten erst Anfang Juli abreisen, da des Eises wegen mit Scoresby-Sund nur einmal im Jahr, im Hochsommer, eine Schiffsverbindung möglich ist.

Aufnahme Oststation. Dr. Walther Kopp, Leiter der Oststation.

Unsere Aufgabe war rein meteorologisch und aerologisch. Es galt, die klimatologischen Verhältnisse am Ostrand des Inlandeises in Meereshöhe ein Jahr lang zu beobachten und durch Instrumente aufzeichnen zu lassen, sowie die Eigenschaften des Luftmeers über Grönland mit Hilfe von Drachen und Ballonen zu untersuchen.

Die Station sollte aus drei Mann bestehen. Alfred Wegener hatte mich mit der Leitung betraut, da ich aus meiner langjährigen Tätigkeit am Aeronautischen Observatorium Lindenberg und an seiner wissenschaftlichen Höhenflugstelle mit solchen Arbeiten vertraut war.

Bei der Auswahl der beiden andern Mitglieder verfuhr ich nach dem Gesichtspunkt, noch einen Mann zu bekommen, der in technischen Dingen, wie Motorenbehandlung, zu Hause war, und einen, der sich um die vielen kleinen Ausgaben kümmern konnte, die eine Expedition mit sich bringt, die in ihrer Gesamtheit aber eine recht wesentliche Rolle spielen. Es handelt sich hier um medizinische, photographische, küchentechnische und sonstige Dinge.

Meine Wahl fiel auf cand. ing. Ernsting aus Darmstadt und den Kieler Zoologen Dr. Peters. Die Notgemeinschaft schickte beide vor Antritt der Expedition noch einige Zeit nach Lindenberg, damit sie sich die Grundbegriffe für unsere meteorologische Arbeit erwerben konnten. Keiner von uns dreien hatte bisher arktische Erfahrung, wir waren auf die Literatur, vor allen Dingen aber auch auf die Ratschläge Alfred Wegeners angewiesen. In diesem Punkte aber beruhigte er uns und betonte, die Hauptsache für eine solche Fahrt sei viel Geduld, gesunder Menschenverstand und eine ordentliche Portion Glück. Lebensmittel und Kleidung besorgte uns Wegener vor seiner Abreise im April noch selbst, so daß für mich nur der größte Teil der wissenschaftlichen Ausrüstung blieb.

Kartographische Anstalt von F. A. Brockhaus. Die Umgebung der Oststation im Scoresby-Sund.

Vom 1. bis 10. Juli trafen wir in Kopenhagen die letzten Vorbereitungen, machten die letzten Einkäufe und durften die Erinnerung an einige schöne Stunden im gastfreundlichen Haus des deutschen Gesandten, des Freiherrn Richthofen, mit auf die Reise in die Arktis nehmen.

Am Morgen des 10. Juli verlassen wir an Bord des kleinen Grönlandfahrers »Gertrud Rask« Kopenhagen. Zum erstenmal können wir aufatmen nach all dem Trubel der Besprechungen, Sitzungen, Vorbereitungen, Berechnungen und können uns so ganz den bekannten Genüssen einer Seereise hingeben, bis der Sturm im Kattegat das 400-Tonnen-Schiffchen zu so lebhaften Kundgebungen veranlaßt, daß wir uns sehnlichst von ihm herunterwünschen. Wie oft schleichen wir in diesen Tagen zwischen unsern Benzindunken, dem Motorboot und Lastprahm, die auf dem Vorderdeck verstaut sind, herum, im Anblick dieser Gegenstände immer wieder die Unterhaltung mit den Worten beginnend: »Ja, wenn wir erst –«

Das Wetter bessert sich, und am 18. Juli kommen in der Ferne die blauen Berge Grönlands in Sicht. Schon am Tage vorher war es merklich kälter geworden. Alken, Lummen und Eissturmvögel waren aufgetaucht. Am Abend sind wir mitten im Packeisgürtel. Eis und Mitternachtsonne üben zum erstenmal ihren Zauber auf uns aus. Mühsam ist jetzt die Fahrt. Jede Scholle auf dem Weg muß von dem Schiff entweder sachte beiseitegeschoben oder zertrümmert werden. An Schlaf ist dabei nicht zu denken, und alles ist auch voller Erwartung, ob wir bald durchkommen werden, denn es kommt an der Ostküste Grönlands vor, daß die Schiffe monatelang im Eis festliegen.

Wir haben Glück, am 19. schon ist das Fahrwasser besser. Lange Strecken freien Wassers liegen vor uns, und rasch nähern wir uns einer großartigen Szenerie von hohen Bergen mit tiefen Einschnitten und weißen Gletschern. Auf »Gertrud Rask« fährt der dänische Kriegskapitän Bistrup mit. Viel erzählt er uns über die Tücken des Eises. Wir sind ihm dankbar für die Mitteilung seiner Erfahrungen, denn auf den langen Motorbootsreisen, die wir vorhaben, werden wir sie brauchen. Da kommen wir jetzt in den Sund; langsam fährt das Schiff um Kap Tobin, die vorher so einsam daliegende Landschaft belebt sich. Kleine braune Männer tauchen hinter den Eisschollen mit ihren Kajaks auf, hastig paddeln sie auf das Schiff los, jeder will der erste sein. Ihre Kenntnisse über die augenblicklichen Eisverhältnisse sind gut zu verwerten. Auch an Land wird's lebendig. Hunde rennen den Steilhang herab, hinterdrein eine lärmende Kinderschar und zuletzt Frauen in bunter Tracht. Ganz oben auf dem Berg um den Danebrog geschart liegen kleine, unscheinbare Hüttchen, die Wohnungen der Grönländer. Kap Tobin ist eine Außenstelle der Kolonie, die selbst in der ersten größeren Bucht des Sundes liegt. Es ist großer Festtag für die Grönländer, nur einmal im Jahr kommt ja das Schiff.

Wir aber müssen Geduld haben, denn, wie die Grönländer schon mitgeteilt haben, in der Bucht liegt noch festes Wintereis. Wir müssen am Eisrand zwölf Kilometer vor der Kolonie ankern, nachdem mit viel Lärm und Getöse versucht worden war, mit dem Schiff eine Gasse zu stampfen. Wann wird das Eis weggehen? Vielleicht heute nacht schon, vielleicht morgen, vielleicht in vier Wochen, vielleicht überhaupt nicht. Vielleicht, dies ist das Wort von allgemeinster Gültigkeit, »imera« sagt der Grönländer, und er sagt's als Antwort auf fast jede Frage, darum kennt er auch keine Überraschungen und bleibt in den tollsten Lagen ruhig. Wenn man in der Arktis reist, tut man gut daran, es ebenso zu machen.

Sonntag, den 20. Juli. Das Eis rührt sich nicht. Aber es herrscht Festfreude, schließlich sind wir ja fast am Ziel. Festessen und Festkleidung erhöhen die Stimmung. Der Kapitän erlaubt einen Ausflug an Land. Vor zehn Tagen noch in hochsommerlicher Hitze, stapfen wir jetzt durch Eis, Schnee und Geröll nach Kap Tobin, das dem Schiff am nächsten liegt. Der äußerliche Eindruck kann bei einem südländischen Bild nicht bunter sein. Klarer, heller Himmel, tiefdunkles Meer mit glitzernden Eisschollen, steile, hochragende Felsengebirge im Hintergrund. In der Nähe schwarze Grönländerhäuschen, zwischen rötlichem Gestein hier und da Polarblumen im grünen Heidekraut, dazwischen weiße Hunde, braune, lachende Menschen, die Männer im weißen Anorak, die Frauen und Kinder in buntesten Farben, reich gestickten Fellhosen und bunten Jacken, über dem Ganzen strahlende arktische Sonne. Wir sind wieder auf dem Schiff. Der Kapitän brummt, weil wir keine Waffen mitgenommen hatten. Mein Gott, wer denkt am ersten Tag schon an Eisbären? Aber tatsächlich, wo wir eben noch waren, läuft so ein Tier, hinter ihm her ein Hund und ganz weit hinten zwei Mann. Am nächsten Tag schon trocknet sein Fell ausgespannt an der Sonne.

21. Juli. Das Eis liegt fest, aber der Tag bringt eine wichtige Entscheidung für den weiteren Verlauf der Expedition. Der Kolonievorsteher, wir nennen ihn mit der dänischen Amtsbezeichnung Bestyrer, kommt übers Eis aufs Schiff. Er bringt Nachrichten aus dem Innern des Sundes. Die Eisverhältnisse sind dort trostlos. Nach Wegeners Plan sollte uns das Schiff nach Hekla Havn bringen und dort unser Gut zur Weiterbeförderung mit Motorboot und Lastprahm ausladen. Diesen Plan müssen wir fallenlassen. Eine feste Eisbarriere zieht sich von Kap Stewart quer über den Scoresby-Sund bis zu den Bergen im Süden. Schweren Herzens fassen wir den Entschluß, alles Gepäck an der Kolonie auszuladen.

Aufnahme Oststation. Zeltlager bei der Kolonie 1930. Von links nach rechts: Peters, Kopp, Ernsting.

1 Uhr nachts, es sieht nach Wind aus. Der Steuermann glaubt's nicht, aber wozu sind wir schließlich Meteorologen! Der Wind kommt, und dann geht alles sehr schnell. Die ganze Eisfläche treibt in einem Stück aus der Bucht. Um 6 Uhr liegen wir vertäut im Hafen. Mit Motorboot und Prahm werden unsere Kisten ans Ufer geschafft und auf Hundeschlitten den Steilhang hinauf befördert, ein Gaudium für alle. Am Packhaus der Kolonie entsteht ein wirrer Haufen, dem wir unter dem Schlachtruf: Hie Kolonie, hie Expedition! zu Leibe gehen, damit wir einen Überblick bekommen, was alles uns gehört, was wir alles auf dem kleinen Motorboot und Lastkahn in den Fjord befördern sollen. Es ist ungeheuer viel, vier Fahrten gibt's mindestens.

Bei strömendem Regen bauen wir am 24. Juli drei Zelte auf, die uns beherbergen sollen, bis das Eis im Fjord aufbricht. Jeden Tag will die »Gertrud Rask« abfahren, immer wieder ist zuviel Eis. Die Tage, und es ist immer Tag, vergehen mit Auspacken, Ordnen, Motorennachsehen. Man arbeitet, bis man müde ist, schläft, arbeitet wieder, ob es nun Mitternacht, Morgen oder Abend ist.

Am 28. Juli sticht die »Gertrud Rask« in See, und nun sitzen wir drei Mann da mit einem Riesengepäck. Ein paar Dutzend große Petroleumfässer und Benzindunken, zwei Häuser, sechs Motoren, eine elend schwere Drachenwinde, Funkeinrichtung, Batterien, Instrumente, ganze Stapel Lebensmittelkisten, schwere Kisten mit 60 Kilometer Stahldraht, 50 Wasserstoffgasflaschen, von denen jede einzelne schon von zwei Mann bewegt werden will, dazu noch hunderterlei Kleinkram. Wir sitzen da und warten auf Besserung der Eisverhältnisse, und das ist ein ziemlich trostloses Warten.

Wenn nur das Eis erst aufginge, der Transport macht uns jetzt weniger Sorgen, denn Kapitän Petersen hat leihweise das Schiffsmotorboot zurückgelassen. Einen weiteren Lastkahn können wir in der Kolonie leihen. In ein bis zwei Fahrten können wir das Notwendigste zum Arbeiten und Leben schon wegbringen. Die Kenner der Verhältnisse raten uns, in der Kolonie zu bleiben. Das ist ja zweifellos verlockend. Hier sind hilfsbereite Menschen. Wir hätten keine Transportschwierigkeiten, könnten gleich anfangen zu arbeiten und, warum soll man's leugnen, uns auch manchmal an einen gedeckten Tisch setzen. An und für sich hätte man das Hierbleiben schon verantworten können. Ader nur nicht weich werden, unsere Aufgabe liegt im Innern des Fjords. Wir werden's noch nicht aufgeben, sondern warten und mal einen vorläufigen Plan aufstellen. Zunächst bauen wir die Aerologische Station provisorisch auf und fangen mit der Arbeit an. Für den späteren Abtransport werden die nötigen Instrumente und das Allernotwendigste an Betriebs- und Heizstoffen sowie Lebensmitteln (wir hoffen auf Jagd) bereitgestellt.

Möglichst oft werden Motorbootfahrten zur Erkundung der Eisverhältnisse ausgeführt, um ja die erste Reisemöglichkeit auszunutzen. Diese Fahrten dienen auch dazu, den 5-PS-Glühkopfpetroleummotoren der Motorboote »Johann« und »Klaus« auf den Zahn zu fühlen, denn sie sind in einem erbärmlichen Zustand. Die erste Erkundungsfahrt ist ein Mißerfolg. Eben noch in einem offenen Kanal, sind wir in den nächsten Minuten schon fest vom Eis eingekeilt, das als große Fläche langsam aber sicher der Fjordmündung zutreibt. Zwei volle Stunden müssen wir angestrengt arbeiten, denn das Schicksal mit einem kleinen Boot mit unzuverlässigem Motor auf dem offenen Meer ist ziemlich eindeutig.

Die nächsten Fahrten machen wir in dem offenen Prahm mit Außenbordbenzinmotor. Wir verlieren nicht soviel Zeit damit, der Motor braucht nicht angeheizt zu werden, er springt sofort an und läuft vorzüglich. Man wagt es kaum zu glauben, aber die Eisverhältnisse scheinen wirklich etwas besser zu werden, man kann schon recht weit hinausfahren.

Auch der Bau des kleinen Maschinenhauses für die Motorwinde schreitet fort. Auf einem kleinen Berg soll es stehen, denn beim Drachenbetrieb kann es zu leicht zu Zusammenstößen mit Menschen, Tieren und Gebäuden kommen, drum weg von den Häusern. Der Weg vom Lagerplatz dort hinauf führt über eine Geröllhalde, Schnee und wieder Geröll. Das ist mühsam, die schwersten Stücke unserer Ausrüstung müssen hinauf. Für die Bauarbeiten haben wir zwei junge Grönländer als Hilfe gemietet, die älteren Männer arbeiten in der Kolonie oder sind auf Fang. Unsere beiden haben wohl erst knapp die Flegeljahre hinter sich, das gibt's in Grönland auch. Solange die Arbeit leicht ist und es Zigarren gibt und viel Neues zu sehen ist, geht's gut. Die schweren Stücke, Windentrommel und Opelmotor, guckten sie aber nur an, dann ist erst mal Feierabend. Solange wir kein Grönländisch können und es immer Tag ist, kann man schlecht etwas gegen diese Zeiteinteilung sagen, aber der Fall liegt bald klar, um die saftigen Arbeitsstücke machten die Jünglinge grundsätzlich einen großen Bogen. Da müssen wir denn allein dran, eine Tragbahre, vorn Ernsting, hinten ich, der Opel drauf festgeschnürt und los. Sind Sie schon einmal mit einem ausgewachsenen Automotor auf weglosem, steilem, alpinem Untergrund spaziert? In Bayern nennt man so was eine Viecherei, aber sie bringt uns vorwärts, das ist die Hauptsache.

Am nächsten Tag gibt's eine kleine Aufregung. Ein kleines norwegisches Motorschiff liegt im Hafen, und in Gestalt eines Rumänen, Professor Dumbrave, und eines Amerikaners betritt die zweite rumänische Grönlandexpedition das Land. Es ist etwas faul bei der Sache, ich glaube, es besteht ein Verbot für die Leute, im Scoresby-Sund zu bleiben. Nun, es geht uns ja nichts an, aber wir fühlen uns doch schon etwas als eingesessene Scoresbysunder, und beim Mittagessen vorm Zelt wird der Fall leicht lokalpatriotisch gefärbt diskutiert. Das erwähnte Verbot brachte uns im September noch einen Schiffsbesuch: das dänische Inspektionsschiff »Godthaab«, das von uns Post und die zweite rumänische Expedition mit nach Hause nahm, sie so vor den Schrecken des Polarwinters bewahrend.

Die nächsten Tage vergehen in gleichförmiger Arbeit. Mit Ernsting arbeite ich an der Montage des Motors und der Drachenwinde, Peters besorgt die Küche, später fahren Peters und ich dann meistens noch mit dem Prahm auf Erkundung, während Ernsting sich liebevoll mit dem Bootsmotor abgibt. Immerhin bietet Grönland auch in diesen Tagen uns Laien mancherlei Neues. Unter anderm auch ein Schlachtfest. Ein dicker alter Walroßbulle liegt, durchbohrt von einer Grönländerharpune, die mächtigen Hauer kläglich in die Luft gestreckt, am Strand der Walroß-Bucht. Gleich sind die Frauen mit einem großen Topf da, und über dem offenen Feuer aus Heidekraut geht das Kochen los. Viel Volk steht drum herum, und kaum gar, wird das Fleisch verschlungen, dazwischen sausen schreiend und beißend, den Vorderkörper ganz mit Blut beschmiert, die Köter herum. Immer gehören zu einem solchen Bild noch die gierig und aufgeregt herabschießenden Möwen.

Die Vorbereitungen für die aerologische Arbeit sind jetzt so weit vorgeschritten, daß wir die ersten Aufstiege beginnen können. Die Maschinerie arbeitet einwandfrei, und jetzt sind wir dran, den Grönländern etwas Neues zu bieten. Ein Motor, bei dem man nur auf den Knopf drückt, und da läuft er, so was haben sie noch nicht gesehen. Und die Ballone erst! Solche Szenen mögen sich unter den Zuschauern zu Anfang der Luftfahrt abgespielt haben.

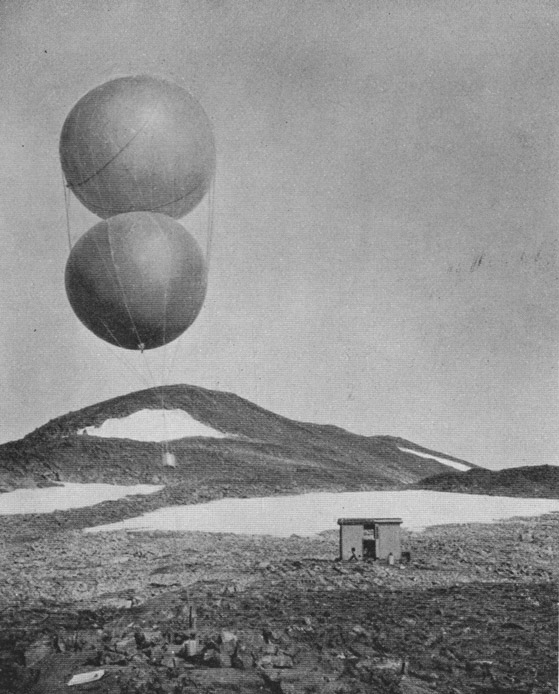

Aufnahme Oststation. Ballonaufstieg bei der Kolonie.

Es ist fast nie Wind, und wir benutzen nur Ballone. Zwei kleine Gummiballone in einem Netz an 0,4-Millimeter-Draht steigen auf und werden mit Motor und Winde wieder heruntergeholt. So gelingt es, bis 4000 Meter Höhe Temperatur, Luftdruck und Feuchtigkeit Luft über Grönland im Hochsommer zu bestimmen. Es kommen aber auch wieder Tage, an denen alles schief geht. So der 13. August; beim Aufstieg Nummer l3 reißt in 1300 Meter Höhe das Netz – in dieser Höhe begann viel Wind –, beide Ballone machen sich selbständig, das Instrument fällt mit zwei Kilometer Draht ins Meer. Natürlich fahren wir gleich mit dem Prahm am Draht entlang hinterher, aber dieser verschwindet unter einem kleinen Eisberg, und alle Mühe ist vergebens. Kleinere Ereignisse an diesem Tag, daß der Theodolit kaputt geht, ebenso ein Psychrometer und schließlich auch der vielgelobte Prahmmotor bei einem Zusammenstoß mit dem Eis, können uns schon gar nicht mehr aufregen. Wir bessern aus und lernen dabei. Hoffentlich, hoffentlich können wir die jetzt gemachten Erfahrungen noch im Innern des Sundes verwerten. Ist eigentlich überhaupt noch Hoffnung? Nachts friert es schon ganz ordentlich, und leichtes Neueis ist jeden Morgen auf dem Wasser, wenn alles still war. Vielleicht sollten wir doch hierbleiben.

Aufnahme Oststation. Erkundungsfahrten.

Der Versucher naht auch wieder in Gestalt des Kolonievorstehers. Wir bewohnen jetzt in seinem Haus eine Stube, die Zelte waren uns nämlich vor kurzem durch den Föhn zusammengerissen worden. Manchen interessanten und nahrhaften Abend verleben wir bei ihm und seiner Frau. Um wieviel besser lernen wir Land und Leute aus den Erzählungen Bestyrer Hoeghs kennen! Bald können wir uns mit ihm dänisch unterhalten und mit seiner Frau, einer Grönländerin, grönländisch. Ich finde überhaupt, unsere Erfahrung wächst so, daß es ein Jammer wäre, wenn wir nicht weiter kämen. Hoegh schüttelt lachend den Kopf, als ich ihm erkläre, daß wir noch nicht aufgeben. Wenn auch überall Eis liegt, so weit die Außenstellen der Kolonie reichen, so wollen wir doch auch noch feststellen, was dahinter liegt. Wir rüsten also zu einer mehrtägigen Reise mit dem größten Motorboot »Johann«. Am 14. August geht's los, zum Gruß wehen die Flaggen der Kolonie. Der Motor spuckt und faucht, aber er läuft. Verhältnismäßig schnell erreichen wir trotz Eis Kap Hope, dort wohnen drei Grönländerfamilien, die sich über die Abwechslung freuen. Zwischen Kap Hope und der nächsten Ansiedlung Kap Stewart liegt wieder eine sehr dichte Eisbarriere. Aber wir haben schon Übung und wissen, um diese Scholle fährt man besser herum, jene kann man ruhig anrempeln oder diese beiden mit Vollgas auseinanderdrücken. Nach acht Stunden haben wir 25 Kilometer zurückgelegt, und in Kap Stewart gibt's Seehundbraten und eine unruhige, kühle Nacht ohne Schlaf aus einer Sandbank, auf die wir aufgelaufen sind.

Aufnahme Oststation. Zwischen Kolonie und Kap Hooker.

Von Kap Hope bis Kap Stewart ändert sich das Landschaftsbild entscheidend. Von der Kolonie bis Kap Hope steigen fast unmittelbar vom Ufer die Berge auf 500 bis 1000 Meter an, und das Innere des Landes ist von tiefen Schluchten und steilen Höhenrücken durchzogen. Westlich von Kap Hope, zwischen diesem und Kap Stewart, liegt der Hurry Inlet, und bei Kap Stewart beginnt das Jameson-Land. In seinem östlichen Teil steigt es unmittelbar von der Küste bis zu 150 Meter an, dann senkt sich das von vielen kleinen Flüssen durchzogene Plateau nach Westen hin bis auf 50 Meter herab. Hier gibt es keine Felsmassive und Geröllfelder mehr. Eine weite, blühende und grüne Fläche hat man vor sich. Polarweiden, Heidekraut, Anemonen und eine Menge anderer arktischer Pflanzen bedecken den Boden. Viele Insekten, selbst Schmetterlinge und Bienen, tummeln sich in der durch den Boden erwärmten Luft. Infolge der starken Sonnenstrahlung beträgt die Bodentemperatur 30 bis 40 Grad. Ganz wunderschön ist das Land, man muß sich einmal hinlegen auf den grünen Teppich, und dann duftet es und summt und ist so warm wie zu Hause im Frühling. Eins steht fest: Wenn wir nicht ins Innere des Scoresby-Sundes kommen, so müssen wir wenigstens aufs Jameson-Land gehen, die Arbeitsmöglichkeiten sind sicher besser als in dem gebirgigen Gelände der Kolonie.

Aufnahme Oststation. Flußmündung im Jameson-Land bei Kap Stewart.

Zunächst fahren wir weiter, an der immer flacher werdenden Küste des Jameson-Landes entlang. Von der Höhe Kap Stewarts aus haben wir schon eine weite Eisbarriere im Westen gesehen. Diese erreichen wir bald. Wir können sie, wenn auch mühsam, durchbrechen. Mit schwerbeladenem Boot und Anhänger wäre es vielleicht kaum möglich gewesen. Jetzt wird das Fahrwasser besser, schnell besser sogar, bald kommen wir nur noch an einzelnen Schollen vorbei, die Zahl der großen Eisberge nimmt dafür immer zu. Allerdings liegen diese so weit auseinander, daß sie keine Gefahr für unsern Schiffsverkehr bilden werden. Der Weg ins Innere ist frei!

Jetzt nach Hause zur Kolonie und die Transporte vorbereitet. Bisher waren wir auf der Fahrt noch nicht zum Schlafen gekommen. Der Motor geht aber jetzt so gleichmäßig, und die Fahrt ist so glatt, daß ich Ernsting und Peters in die Koje schicke; in vier Stunden soll mich dann Ernsting an Steuer und Motor ablösen. Ich freue mich auf die einsame Fahrt, es ist prachtvolles Wetter. In tiefschwarzen niedrigen Wellen zieht das Jameson-Land vorbei, durch einen schmalen hellen Streifen Sand vom Meer getrennt. Einmal belebt sich der Strand, große dunkle Schatten huschen vorüber, Moschusochsen. Fast ohne Bewegung liegt das Meer im Widerschein des durch die Dämmerung bläulichgrün gefärbten Nachthimmels. Klar zeichnen sich gegen diesen fahlen Himmel die Umrisse der hohen, zackigen Berge im Süden. Die großen Eisschollen, die Gott sei Dank nur selten auf dem Weg liegen, tauchen plötzlich und gespenstisch auf dem gleichfarbigen Wasser auf und verschwinden ebenso schnell wieder. Man merkt sie eigentlich immer erst, wenn die Bahn des Mondlichts auf dem Wasser sich verbreitert und verzerrt. Manchmal kann man auch nicht mehr schnell genug wenden, und mit lautem Krach streift die Eiskante das Boot, was meist einen dumpfen Kraftausdruck aus Ernstings Koje zur Folge hat. Da fällt mir wieder ein Abenteuer von heute mittag ein, das leicht hätte schief ausgehen können. Mit einem Klepperfaltboot, das wir immer aufgebaut, sozusagen als Rettungsboot auf dem »Johann« haben, war ich losgefahren, um nach Enten zu jagen. Ich war an einem kleinen Eisberg vorbeigekommen, als ich mich ohne ersichtlichen Grund in einer eigentümlich sanften, aber eindringlichen Weise über die Landschaft hinausgehoben fühlte. Eine Riesenwoge rollte unter dem Boot her, ließ es knallend zurückfallen, und dann brach ein tolles Getöse hinter mir los. Der Eisberg hatte sich umgedreht und war in kleine Teile zerborsten. In Zukunft werden wir große Bogen um die harmlos aussehenden Gebilde machen.

Als wir uns der Eisbarriere nähern, ist's wieder heller Tag, wir sind bald wieder am Kap Stewart. Ernsting kommt, mich abzulösen. Der Motor war in der letzten Stunde schon unregelmäßig, nun setzt er öfters aus, und jetzt ein lauter Knall! Die Dichtung des Kühlwassermantels fliegt an einer Stelle heraus, gerade als wir wieder mal auf einer Sandbank sitzen. Na, da sitzen wir gut, morgens um ½6. Ein Versuch, das Loch mit Holz zu verkeilen, schlägt fehl und endet damit, daß mir eine ordentliche Ladung Dreck und Dampf ins Gesicht fliegt. Klingerit zur Herstellung einer neuen Dichtung fehlt. Die Verlegenheit ist doch recht groß, und wie das bei Verlegenheiten so geht, wird jetzt erst mal gefrühstückt mit heißem Tee. Das belebt die Geister und führt zu der Idee, aus meinem Wethmann-Aquarellpapier in vielfachen Lagen Dichtungen zu schneiden. Es glückt, nach drei Stunden läuft der Motor besser als je zuvor. Nur einmal werden wir noch aufgehalten. Eine riesige Fläche Schollen hatte sich vom Außenmeer bis Kap Hope vorgeschoben und versperrte den Weg zur Kolonie. Eine Strecke, zu der mir vor ein paar Tagen eine halbe Stunde brauchten, fahren wir heute in sieben Stunden. Manchmal geht's in dem Irrgarten eine Stunde ganz gut vorwärts, nur um festzustellen, daß es keinen Durchgang gibt. Dazu ist es trübe geworden, der Abend naht, vor uns das offene Meer, der Motor unsicher, nein, der Abschluß der Fahrt schön, um so schöner schließlich die glückliche Landung und die Gewißheit, was jetzt zu tun ist. Vor dem Innern des Fjords brauchen wir keine Angst zu haben, müssen uns nur beeilen wegen des Neueises. Erfassen wir günstige Eisverhältnisse in der Nähe der Kolonie, und die wechseln Gott sei Dank schnell, so muß der Transport glücken. Die Boote sind vertäut, die drei acht- bis zwölfjährigen Bengels des Bestyrers, die in praktischen Dingen weit über europäische Verhältnisse hinaus fix sind wie alle Grönländerkinder, halfen dabei.

Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir die Vorbereitungen und Transportfahrten noch vor ernstlichem Neueis beendet haben wollen. Drei Grönländer mieten wir durch Vermittlung des Bestyrers als Hilfskräfte. Diesmal keine Jungens, sondern die tüchtigsten Fänger der Kolonie, Josua, Manasse und Hans, sie sind getauft, daher die Namen.

Aufnahme Oststation. Manasse Arkit mit einem Teil seiner Familie.

Josua ist ein ernster Mann, auf den man absolut rechnen kann, eine durchaus vornehme Natur, interessiert für alles, was seine Heimat angeht, er hat etwas von einem Forscher und war auch schon bei früheren Expeditionen als Begleiter beliebt.

Manasse hat ebensoviel technische Fertigkeiten wie Mutterwitz. Kleine Schäden weiß er immer auszubessern, und auf jeden Spaß geht er ein. Aber alles kann er auch brauchen und deutet mit einem fragenden Blick auf einen Gegenstand, von dem er glaubt, daß wir ihn nicht benötigen, und dann auf sich.

Hans ist noch jung, er singt seine Kirchenlieder zur Unterhaltung und kann lachen, daß ihm die Tränen nur so über die Backen laufen. Sich die schwersten Gepäckstücke zu suchen, gehört aber auch zu seinem Vergnügen. Sehr schätzbar ist eine Eigenschaft von ihm, daß er schnell Sprachen lernt und seine eigene lehren kann. Kostbar ist es, als er schon nach kurzer Zeit die trockene Bemerkung »sehr gut« macht, wenn wir etwas tun, was ihm gefällt.

Am 22. August ist die ganze aerologische Einrichtung wieder abgebaut und auf den »Johann« verladen. Sein Laderaum faßt die schwere Winde, den Opelmotor, sechs Benzindunken zu 100 Liter, ein Faß Öl, sechs Proviantkisten, den gesamten Drachendraht. Er liegt aber auch bis zum oberen Blechrand im Wasser. Übrigens bin ich gezwungen, von heute ab eine gewisse Küchendiktatur einzuführen, die Lebensmittel sind nicht so reichlich, daß wir weiterhin aus dem Vollen schöpfen können.

Am 23. können wir nicht weiter arbeiten. Es herrscht verheerendes Regenwetter, auch ein unangenehm bockiger Wind macht sich auf, und die Dünung ist beängstigend. Die Motorboote liegen etwa 30 Meter vom Ufer ab. Sie sind verankert und außerdem einzeln mit einem neuen, dicken Manilahanftau am Ufer befestigt. In der Nähe des Ufers wären sie bei ihrer schweren Ladung vielleicht zerschellt. Denn der Prahm, der am Ufer seiner Ladung harrt, wird von der Dünung bei jedem Gang krachend gegen den Fels geworfen und splittert schon. Die Windgeschwindigkeit klettert auf 35 Metersekunden. Unsere Aufmerksamkeit wird jetzt vom Meer abgelenkt, die Zeltstangen knicken unter dem Winddruck einfach zusammen, ein Hausteil fliegt vom Stapel in hohem Bogen ins Meer, auch die Zelte drohen einfach wegzufliegen. Alles muß mit Steinen beschwert werden. Der Sturm hat sich jetzt so gesteigert, daß das Wasser von der Meeresoberfläche aufgejagt und fein zerstäubt wird und dann wie Nebel davonjagt. Eben freuen wir uns noch, daß das Eis mit rasender Schnelligkeit aus dem Sund triftet, als wir auch schon mit starrem Entsetzen sehen, wie das kleine Motorboot »Klaus« sich mehr und mehr vom Ufer entfernt. Das Tau ist durchgerissen. Anfangs findet der Anker noch zeitweise Widerstand, dann wird das Wasser zu tief. Das Boot verschwindet schaukelnd hinter dem aufgewirbelten Wasserstaub. Wir müssen es verloren geben; wenn es auch nicht gleich voll Wasser läuft oder vom Eis zerbrochen wird, so ist doch die Wahrscheinlichkeit, daß es vom Sturm aufs offene Meer getrieben wird, sehr groß. Das ist um 3.30 Uhr mittags. Alle Aufmerksamkeit wendet sich jetzt dem »Johann« zu.

Eine halbe Stunde später: Die Hoffnung, daß sich der Sturm nach der besonders schweren Bö etwas legt, um zum »Johann« fahren zu können erfüllt sich nicht. Trotzdem machen wir ein zweites Tau bereit, wir müssen alles einsetzen, die wichtigste Habe ist auf diesem Boot. Zu spät! Von einer riesigen Welle hochgehoben, fällt das Boot zurück. Ungeheuer muß die Wucht der schweren Masse sein, da kann kein Tau standhalten. Lähmende, ratlose Stille. Langsam, mit sich neigendem Mast, entschwindet das zweite Boot. Jetzt nachfahren, wäre gröbster Leichtsinn. Und doch hätten wir's bei der herrschenden Stimmung getan, wenn wir uns auf den Motor hätten verlassen können. Sturm und Brandung sind jetzt fürchterlich. Tiefhängende, dunkle Wolken und Regenschauer nehmen jede Sicht. Wäre das Boot vor unsern Augen geborsten und gesunken, es wäre nicht so schlimm gewesen, wir hätten schon Mittel und Wege gefunden, das Notwendigste wieder heraufzuholen. Aber wie es so langsam abtrieb, ohne daß wir etwas tun konnten, das war zum Verrücktwerden. Unter eifrigster Mithilfe des Kolonievorstehers, seiner Grönländer und des Pastors ist jetzt das restliche Material gesichert. Es vergehen zwei Stunden. Alles ist natürlich sehr niedergeschlagen, der Bestyrer gibt die Hoffnung noch nicht auf. Denn früher war der »Johann« mit Lauge Koch schon einmal im Scoresby-Sund und riß auch ab im Sturm und wurde nachher wiedergefunden. Wirklich ist gegen 6 Uhr wieder Hoffnung. Josua, der treue Kerl, hat die ganze Zeit mit dem Fernglas die Wasserfläche abgesucht und, als es etwas lichter wurde, den Mast des »Johann« weit draußen im Eis entdeckt. Freudestrahlend kommt er an, und da es jetzt etwas ruhiger ist (meteorologisch gesprochen aber immer noch voller Orkan), wollen wir noch einen Versuch machen, mit Prahm und Außenbordmotor hinauszufahren. Hendrik Hoegh will mit. Wir haben schon Gasflaschen in dem Prahm. Ich versuche, sie herauszuschmeißen, vier Grönländer halten das Tau des Prahms, um die Brandungsstöße auszugleichen. Drei Flaschen habe ich schon draußen, da kommt wieder ein furchtbarer Stoß, der mich samt der eineinhalb Zentner schweren Eisenflasche an die Bordwand schleudert. Und schon reißt wieder das Tau. Ein neues, es reißt. Wieder eins, es reißt. Fünfmal dasselbe Theater, wir geben's auf. Das Meer ist wieder zu, der Sturm heult stärker, der Aufenthalt im Boot wird ungemütlich. Ich springe hinaus, falle ins Wasser, kriege die Landungsbrücke zu fassen, die mit dem Vorderteil abgesunken ist. Es ist sinnlos, solange der Sturm währt, etwas zu unternehmen.

An Schlaf ist heute nicht zu denken. Was sollen wir tun? Mit einem vereinfachten Programm arbeiten? Für drei Mann gibt's immer noch genug zu tun! Aber die aerologische Arbeit! Die fällt aus. Die Winde ist weg samt dem Motor. Das wäre zu verschmerzen. Aber kein Meter Draht haben wir. Gas ist zwar da, aber alle Ballone sind weg. Gewiß, wir hätten die Ladung auf verschiedene Transporte verteilen können, aber ich hatte so eingeteilt, daß wir im äußersten Notfall auch mit einer Fahrt ausgekommen wären.

Es wird uns kaum jemand verübeln, wenn uns manchmal der Gedanke kam, wenn die »Godthaab« kommt, fahren wir nach Haus. Nun, die »Godthaab« ist weit, und der Sturm läßt nach.

Um 7 Uhr morgens kommt der Pastor, er hat den Mast des »Johann« gesehen, draußen im Eis bei Kap Tobin. Es ist jetzt still, die Sonne scheint durch die Wolken. Raus zum Prahm, den Motor angeworfen und los, denn jetzt kann nur größte Eile helfen. Jetzt kommt das Eis mit dem Boot, das an der äußersten Grenze zum offenen Meer von den Schollen festgehalten wird, zurück, wer weiß, wie es in ein paar Stunden aussieht. Nach fünf Kilometer kommen wir in einen Eistrümmerbrei, ein Krach, der Schraubenwellenzapfen ist gebrochen. Ernsting und Josua fahren mit dem Kajak weiter, ich laufe mit dem Grönländer Julius am Land entlang, vor uns ist der Bestyrer, mit seinem kleinen Boot hat er sich noch ein Stück weiter durchs Eis gewagt. Gerade sitzt er endgültig fest, da liegt ein paar Meter vor ihm, dicht am Ufer vom Eis gepreßt und geschoben, dreiviertel voll Wasser, das kleine Motorboot. Ein Mann bleibt dabei, die andern eilen weiter. Endlich, gegenüber von Kap Tobin, 200 Meter vom Ufer, liegt der »Johann«, auch im Eis, aber anscheinend unversehrt. Zwei Grönländer vom Kap Tobin arbeiten sich mit Kajaks durchs Eis und gelangen schließlich aufs Boot. Es ist gerettet. Mit Rudern und Eishaken suchen wir an Land zu kommen, was uns auch allmählich gelingt. Der Motor kommt in Gang, und in sehr mühsamer, aber glücklicher Fahrt kommen wir gegen Mittag mit allen Booten zurück. Unsern Dank dem Bestyrer und seinen Grönländern! Es fehlen eine Proviantkiste, drei Benzindunken und leider auch ein wertvoller Kompaß. Aber dies ist nichts gegen das, was drohte. Hoffen wir, daß es das Schwerste war von allem, was uns begegnet.

Mit größtem Eifer wird weiter geladen. Ernsting bemüht sich noch um den Motor des kleinen Bootes. Was zurückbleibt, wird verstaut. Der erste Schnee fällt schon, dann wieder Regen und undurchdringlicher Nebel.

Vier Boote und sechs Mann, ein Mann an jeder Maschine, ein Mann an jedem Steuer. So durchqueren wir ziemlich ungefährdet die starke Eiszone bei der Kolonie und nähern uns gegen Mittag des 30. August Kap Hope. Doch schon ereilt uns ein neues Mißgeschick. Mit einem letzten lauten Knall versagt der Motor des »Johann« endgültig den Dienst. Heiliger Bimbam, jetzt haben wir's aber satt. Darüber sind wir uns klar, bei einem so ausgeklapperten Motor hilft es nichts, einzelne neue Teile einzusetzen, mit denen die andern nicht Schritt halten können. Jetzt kommt nur eine vollständige Überholung in Frage. So wird der Sonntag und letzte Tag im August, vielleicht auch der letzte Sommertag, zu einem Arbeitstag erster Ordnung. Unter lebhafter Anteilnahme der ganzen Einwohnerschaft von Kap Hope wird der Motor von Ernsting und mir zerlegt, in Ordnung gebracht, wieder zusammengesetzt und, was die Hauptsache ist, zum Schluß auch einwandfrei zum Laufen gebracht. Darüber wird's 1. September. Die Septembergedanken drehen sich ums Neueis, jeden Morgen liegt es dichter auf dem Fjord. Und immer wieder verzögern neue Schwierigkeiten die Reise. Am nächsten Tag holt sich der Prahm vor Kap Stewart an einer Eisscholle ein Loch und sinkt mit der ganzen Hausladung. Doch er trägt nur schwimmende Ware, die unter einem großen Zeitplan verstaut ist, so daß nichts verlorengehen kann.

Während Hans und Manasse mit Speck und Seehundfell das Boot ausbessern, steige ich hinauf aufs Jameson-Land, um mir von dort aus die Eisverhältnisse für die nächste Strecke anzusehen. Besonders freudige Gedanken sind es nicht, die mir durch den Kopf gehen. Wenn die Reise so langsam weitergeht, werden wir kaum fertig mit allem, bis die Winternacht beginnt. Schon sieht man die Vorboten, das erste Nordlicht zuckt über den sternklaren Himmel. Die bedrückende Einsamkeit hier oben wird manchmal durch ein fernes Schnauben und Trampeln der Moschusochsen unterbrochen. Im fahlen Licht des scheidenden Tages liegt die Wasserfläche da. Verschwunden ist die große Eisbarriere, die wir vor 14 Tagen noch hier trafen. Wir werden morgen freie Fahrt haben, das gibt neue Hoffnung. Es geht dann auch alles gut, und wir ankern abends schon am Kap Hooker. Kurz vor dem Ankerplatz hatten wir auf dem Grat eines Hügels die riesigen Silhouetten mehrerer Moschusochsen gesehen, vielleicht konnten wir die Ochsen nun einmal näher zu Gesicht bekommen. Wir ziehen also los, Dr. Peters, der Zoologe, mit seiner Prachtkamera mit allen Schikanen, Hans, Manasse und ich. Josua, der zurückbleibt, warnt uns noch, ohne Hunde – aber wir hatten noch keine – zu nahe an die Ochsen zu gehen. Es fällt mir auf, daß unsere beiden grönländischen Begleiter, bevor sie aufbrechen, ihre Kamikker aus- und leichte Segeltuchschuhe dafür anziehen. Von der ersten Bodenwelle aus sehen wir nun jenseits eines kleinen Tales eine Herde von etwa 30 Ochsen und Kühen, der Leitstier etwas abseits nach uns zu. Wenn die Grönländer Wild sehen, werden sie toll, schon sausen sie den Abhang hinunter, durchqueren das Tal und drüben hinauf. Wir langsam hinterher, so daß wir sie bald nicht mehr sehen. Peters marschiert noch im Tal, die Prachtkamera vorm Bauch, und ich klettere gerade auf der andern Seite hinauf, als die beiden Genossen mit Johlen und Schreien zurückkommen, und zwar so schnell, daß ich gar nicht erst zum Fragen komme, was eigentlich los ist. Das zeigt sich aber umgehend von selbst, über mir auf dem Gipfel erscheint der wütende Leitstier, ordentliche Dampfwolken stößt er in die kalte Luft und stampft mit den Vorderbeinen, das ungeheure Gehörn gesenkt. Mit Steinwürfen hatten ihn die beiden bis zur Vollglut gereizt. Schießen von vorn ist sinnlos und verschlimmert sicher die Lage. Laufen und Deckung suchen war das einzig mögliche. Ich kann mich nicht entsinnen, in meinem Leben schon einmal so ein Tempo angeschlagen zu haben. Auch die Prachtkamera wendet sich in elegantem Bogen zurück, da ihr Herr den Rückweg vorzieht. Wir haben das schützende Tal wieder zwischen uns und sehen den Ochsen würdevoll zu seiner Herde zurücktraben, die sich bald im dämmernden Abend verliert. Josua schimpft seine Kollegen wegen ihrer Unvernunft, aber dann klingt der Abend noch bei einer Tasse Tee und Zigarren unter den spannenden Erzählungen grönländischer Jagdabenteuer aus. Die Grönländer sind ebenso gute Erzähler wie Schauspieler. Wir dringen weiter in das Verständnis für ihr eigenartiges Land und Leben ein, und manche mitgeteilte Erfahrung hat uns später genützt.

Bei der Weiterfahrt geht alles gut. Die Motoren laufen den ganzen Tag wie ein Uhrwerk. Schnell kommen wir vorwärts. Die Landschaft hat sich schon recht verändert. Das Jameson-Land ist flach geworden, kaum fünf Meter noch ragt es über das Meer. Der Hauptarm des Fjords nähert sich seinem Ende. Links ragt steil und blau Kap Stevenson, tiefe Einschnitte in den Gebirgen gegenüber dem Jameson-Land kennzeichnen den Gänse-Fjord und Föhn-Fjord. Schroff und unzugänglich erhebt sich vor uns das Milnes-Land mit seiner ewigen Eiskappe, dort, wo es im Süden etwas flacher wird, liegen die Danmarks Oer und Hekla Havn, unser ursprüngliches Ziel. Die Entscheidung fällt uns nicht schwer, wir fahren weiter, das Jameson-Land reizt. Aus dem Hauptarm des Fjords kommen wir jetzt heraus und in den Hall Inlet. Viele hohe Eisberge waren uns schon begegnet, aber der Blick, der sich jetzt vor unsern Augen öffnet, ist überraschend. Nicht Hunderte, sondern Tausende von riesigen Eisbergen liegen im Hall Inlet. Fast alle 50 bis 100 Meter über Wasser, also viele hundert Meter unter Wasser. Ihr Tiefgang ist unser Glück, da Jameson-Land die ersten paar hundert Meter flach in das Meer abfällt, kommen die Eisberge nur bis auf diese Entfernung an das Ufer heran, und es bleibt uns genügend Fahrwasser zwischen ihnen und dem versandeten Strand. Wie weit wir aber sicher sind, wenn ein solcher Koloß kippt, das hoffen wir nicht erfahren zu müssen, wenn wir auch damit rechnen müssen. Wundervolle Sonnentage erleben wir jetzt noch. Einmal, am 5. September, gehen wir an Land, um ein Depot für den Rückmarsch auszulegen. Der arktische Sommer zeigt noch einmal seine ganze Glut. Die weiten Tundren strömen einen herben Duft nach Kräutern und Blumen aus, Schmetterlinge und Mücken fliegen durch die Luft, als ob der Winter noch weit wäre.

In der Nacht müssen wir weit draußen, ein Kilometer vom Ufer, ankern, das hier besonders flach ist. Die Boote sind mit einem Tau verbunden und kuscheln sich in der Dunkelheit aneinander wie eine Herde Schafe. Um 2 Uhr schrilles Pfeifen von Ernstings Boot her. Der Lärm von einem umstürzenden Eisberg hat ihn aus dem Schlaf geweckt. Es muß ganz in der Nähe gewesen sein, mächtige Wellenzüge durchfurchen plötzlich das vorher spiegelglatte Wasser, und brausend tönt die Brandung vom Ufer zurück. Mit den Rudern suchen wir die Boote, so gut es geht, auseinanderzuhalten, und doch trifft sie mancher harte Stoß. In solcher Lage hilft nur abwarten und hoffen, daß es nochmal gut geht. Das tut es auch, aber mit der Ruhe ist es vorbei, und bald fahren wir weiter. Auch heute geht alles gut bis gegen Mittag. Ich war mit dem Boot »Johann« etwa zwei Kilometer voraus, als Hans zurückdeutet: »Mikikaju umiak ajopok«, »Kleines Boot kaputt.« Am Ufer steigt eine dunkle Benzinwolke auf, das verabredete Notzeichen. Wir fahren zurück und sehen die Bescherung. Das Anwerfritzel von Ernstings Motor ist zum Teufel. Das können wir so schnell nicht ausbessern, und Zeit können wir erst recht nicht verlieren. Das entscheidet. Hier wird gebaut.

Ganz in der Nähe findet sich auch eine Stelle, wo wir bis auf 20 Meter an das Ufer heranfahren können. Alles freut sich, daß das Ziel erreicht ist, die Fahrt ein Ende hat. Der Strand liegt voll schönster Versteinerungen, das Ufer steigt ziemlich steil an, aber nur bis etwa zehn Meter Höhe, dann ist das Land eben und dicht mit Heidekraut und Polarweide bewachsen. Nach etwa 300 Meter dem Innern zu senkt sich der Boden wieder zu einem scharf in die Ebene eingeschnittenen Flußtal hinunter. Klares, herrliches Süßwasser fließt dort, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Es ist fast angenehm, gar keine andere Möglichkeit mehr zu haben, als hier die Station zu gründen. Zur Feststimmung gehört ein Festessen, und das haben wir in Gestalt von einigen Gänsen, die wir unterwegs geschossen haben. Der gute Braten und einige Stunden Schlaf in der Sonne bringen alles wieder auf den Damm. Das Ausladen beginnt. Da wir bei Flut eingefahren waren, liegt der »Johann« jetzt in dem niedrigen Wasser ganz schief. Das vereinfacht die Sache. Die Benzindunke werfen wir einfach hinunter. Sie schwimmen, ein Grönländer im Kajak bindet sie alle an eine Schnur und zieht die ganze Geschichte ans Ufer. Am nächsten Tag gelingt es, fast alles auszuladen, mit den flacheren Lastkähnen können wir bis ans Ufer, so daß wir mit Wasserstiefeln alles heraustragen können. Das Schleppen haben wir jetzt so allmählich gelernt. Eineinhalb bis zwei Zentner schwere Kisten kommen einfach auf den Rücken, und los geht's. Die Lebensmittelkisten sind so merkwürdig schwer geworden. Es zeigt sich bald, warum. Beim Abladen gluckert's darin, und als wir sie anbohren, strömt das Meerwasser nur so heraus. Die Blechkisten waren unzureichend verlötet. Donner ja, das war eine schöne Bescherung. Das ausfließende Wasser schmeckt schon nach Meer, Zucker, Schokolade, Tabak, Zitronenbonbons, und später stellt sich heraus, daß der größte Teil des Inhalts ungenießbar ist, vor allem Brot, Nudeln, Schokolade und Dörrgemüse. Der bisherige Gesamtverlust beträgt Lebensmittel für rund 70 Tage. Da sind wir unbedingt auf Jagd angewiesen. Gleich am ersten Abend machen wir daher noch einen Ausflug in das Innere, um über die Möglichkeit unterrichtet zu sein. Das Ergebnis ist: Moschusochsen sind in der Nähe. Einen alten Ochsen bekommen wir auch zu Gesicht. Im Mondschein geht es wieder zurück über die weiten Heideflächen und durch steile Flußbetten. Auf Schritt und Tritt findet man Renntiergeweihe. Heute gibt es keine Renntiere mehr im Scoresby-Sund, man weiß auch nicht, wohin sie ausgewandert sind.

Aufnahme Oststation. Ein gefährlicher Geselle. Im Hintergrund das Jameson-Land.

Am 7. September wird fertig ausgeladen und wegen der Kalbungswellen alles oben auf dem Land verstaut. Es ist blendendes, wolkenloses Wetter, das müssen wir ausnützen und sofort an die Kolonie zurückfahren. Der Motor läuft langsam zwar, aber unentwegt. Es herrscht Mondschein, und wir beschließen durchzufahren. Staunend fährt man durch die ganz unwirklich geisterhafte Landschaft. Die hohen Eisberge steigen silbrig glänzend aus dem tiefdunklen Wasser, und darüber ergießt sich immer wieder der gelbgrüne Schein des Nordlichtes. Ich verstehe, daß der Grönländer sein Land und die Natur innig liebt, mehr als er wohl für gewöhnlich zeigt. Es fällt mir auf, wie andachtsvoll der junge Hans die aufgehende Sonne mit aufgehobenen Händen grüßt.

Nach einem aufregenden Kampf mit Walrossen erreichen wir schließlich unbeschadet die Kolonie mit einem kaum zu bändigenden Bedürfnis nach Ruhe. Am andern Tag finden wir Schiffsbesuch im Hafen, Kapitän Riis Cartensen mit dem Expeditionsschiff »Godthaab«. Wir bringen Post an Bord und verleben noch eine gemütliche Stunde beim Kapitän. Es bleibt uns eine freundliche Erinnerung für die Winternacht an den letzten Tag unter Menschen.

Vom 10. bis 16. September gibt es wieder neue Reisevorbereitungen, neue Schwierigkeiten. Trotzdem wir den Kolonieprahm noch einmal brauchen, also zwei Prahmkähne am »Johann« hängen, geht nur ein Drittel von dem hinein, was wir noch mitnehmen wollten. Freundlicherweise erklärt sich der Kolonievorsteher bereit, mit dem zweiten Kolonieprahm und unserm Außenbordmotor, den wir nicht mitnehmen, noch Gasflaschen, Benzin und Petroleum nach Kap Stewart zu bringen, die wir dann auf einer dritten Reise nur mit dem »Johann« abholen, im Notfall aber dort lassen. Alles in allem müssen wir mit dem, was wir jetzt haben, sparsam umgehen. Für Heizung, Kochen, Motor usw. bleiben nur 4,7 Liter Petroleum je Tag.

Die Grönländer Josua, Manasse und Hans werden die Reise nicht mehr mitmachen. Sie müssen auf Fang gehen, schon hungern ihre Hunde. In letzter Stunde gelingt es noch, zwei andere Grönländer mitzubekommen, auch ältere Männer, Frederic aus Westgrönland, der beste Fänger, und Nils, ein großer Bärenjäger und origineller Kerl. Er ist der Neffe des letzten Zauberers Angakok, und er zeigt uns noch manches aus seinen heidnischen Tagen. Außerdem führen wir diesmal noch drei Hunde mit für den Notfall, es sind gelernte Schlittenhunde.

Am 16. September können wir abfahren. Es ist ein feierlicher Augenblick, die ganze Kolonie ist auf den Beinen, nehmen wir doch für eine lange Zeit Abschied, und dazwischen liegt der grönländische Winter. Es ist wenig Eis, und wir kommen gut vorwärts; um 5 Uhr laufen wir Kap Stewart an. Die Grönländer dort hatten gerade einen Narwal harpuniert, und so bekommen wir noch Hundeproviant. Auch hier in Kap Stewart feierlicher Abschied. Drei Gewehrsalven donnern und hallen wider an den Eisbergen und Felswänden. Dreimal senken sich der Danebrog und die deutsche Flagge, und dann geht es in die Nacht hinaus. Wieder fahren wir Tag und Nacht und erreichen am 18. früh die Station. Stellenweise bereitete das Neueis schon merkliche Schwierigkeiten.

Aufnahme Oststation. Nils verläßt uns als Letzter.

An unserm Lager ist alles in Ordnung. Schnell laden wir aus, morgen kann Ernsting mit Frederic nach Kap Stewart fahren und das Depot holen. Als er fährt, grüßt ihn schon die deutsche Flagge vom Fahnenmast der Wegenerschen Oststation. Mit Peters und dem Grönländer Nils bleibe ich zurück. Wir müssen uns sofort an den Hausbau machen. Der Boden ist schon gefroren und taut tagsüber nicht mehr auf. In beschleunigtem Tempo müssen also die Planierungsarbeiten durchgeführt werden, solange es überhaupt noch geht. Es kommt eine neue Sorge, Nils hat nichts mehr zu essen, und von unserm knappen Proviant können wir nicht viel abgeben. Wir müssen also bald auf Jagd gehen. Die Arbeiten drängen, Sonntagsruhe fällt aus.

21. September 1930. Sonntag. Der Boden ist fast nicht horizontal zu kriegen, neues Erdbewegen. Ab 4 Uhr Moschusochsenjagd. Morgens wird Peters von einem Ochsen verfolgt, er schießt, aber der Ochse läuft weg. Wir finden ihn mittags eineinhalb Kilometer entfernt, 500 Meter weiter steht eine Herde von 15 Stück. Als ich in Schußweite komme, gehen die Ochsen in Angriffsstellung. Ich schieße auf ein einzelnes großes Tier aus 150 Meter Entfernung. Durch einen Schuß ins Rückenmark ist das Tier sofort tot, die Stelle müssen wir uns merken. Inzwischen hat Nils einen Seehund geschossen: Frischfleisch für viele Tage. Prachtvolles Nordlicht. Im Augenblick haben wir aber nur Sinn für Ochsenbraten und Bier.

Am 23. September. Warten auf Ernsting. Es kommt viel Neueis. Die Hausgrundlage ist fertig und mit 100-Liter-Benzindunken glattgewalzt.

24. September. Ernsting noch nicht da. Nils hat jetzt Angst und will nach Hause, wir können ihn nicht mehr halten, es ist ihm selbst auch nicht wohl zumute, jetzt allein die 150 Kilometer mit dem Kajak zurückzufahren. Mühsam krebst er durchs Neueis. Nils kommt zurück. Hurra, am Horizont taucht der »Johann« auf und kommt mit Benzin, Petroleum und Gasflaschen. Aber was hat Ernsting alles erlebt! Am Kap Stewart war ungeheure Dünung, er wurde seekrank, mußte schließlich zur Kolonie fahren und dort laden. Eine gute Leistung in der kurzen Zeit.

Nils und Frederic verlieren keine Zeit mehr, beladen die Kajaks mit Proviant und ziehen ab.

Wieder sitzen drei Mann, wie am Anfang, bei einem auch jetzt noch ansehnlichen Haufen Gepäck, aber diesmal hilft uns keiner. Es ist uns kaum zum Bewußtsein gekommen, wie schnell und immer schneller in den letzten Wochen der Sommer verging, wie mehr und mehr das Leben um uns erstarrte. Wir stehen an der Schwelle des Winters. –

Da geht's mit Feuereifer an den so lebenswichtigen Hausbau. Der Boden wird gelegt, die ersten Seitenplatten werden aufgestellt. In der Halle der Fabrik mag das alles glänzend gegangen sein. Jetzt nach der abenteuerlichen Reise sind die Einzelteile so verquollen und verbogen, daß es eine Schinderei für uns und auch für das Haus ist. Jedes Stück muß mit Hobel und Axt bearbeitet werden. –

Peters hat Rheuma im Arm, das Zeltleben ist jetzt nichts mehr, zumal wir nur Sommerschlafsäcke und keinerlei Decken mithaben. Die Ochsenfelle aber sind noch nicht trocken. Ich muß jetzt zu Tag- und Nachtarbeit zwingen, wenn auch die Kameraden von Nachtarbeit nicht viel halten. Am 30. September haben wir ein Haus und den ersten Schnee.

Es vergeht jetzt noch eine betriebsame Woche, in der die Inneneinrichtungen gebaut werden, Kojen, Öfen, Dunkelkammer, Werkstätte und Küche, außerdem stellen wir die ersten meteorologischen Registrierinstrumente auf. Draußen im Windenhaus stehen jetzt auch die Motoren, der Mast des »Johann« wird als zweiter Mast für die Antenne aufgestellt. Das Ende der Erdleitung aus Stahldraht wird, mit einem Stein beschwert, ins Meer geworfen.

Nun ist es so ziemlich fertig, unser »meteorologisches Observatorium«. Das gibt Veranlassung, endlich einmal Sonntag zu feiern, es ist ungefähr der erste, seit wir in diesem Lande sind. So wird der 5. «Oktober zum Ruhetag, der vor allem zum langen Schlafen ausgenutzt wird. Genießerisch schlendert man dann zwischen den Baulichkeiten umher, im Osten vom Wohnhaus auf einer kleinen Bodenwelle neben dem Radiomast steht die meteorologische Hütte mit dem Strahlungsschreiber und den Temperatur- und Feuchtigkeitsmeßgeräten. Von dort führt ein kleiner Pfad zum Fahnenmast, dicht am Windenhaus, von diesem 50 Meter nach Nordost liegt fest im Boden verankert die Azimutrolle für die Drachendrahtführung. Das Windenhaus liegt etwa ein Meter höher als das Wohnhaus und von diesem nur einige Meter entfernt. Man steigt ein paar Stufen hinab und kommt erst in das unmittelbar ans Haus angebaute Vorratszelt. Dieses steht etwa ein Meter tief im Boden zum Schutz gegen Sturm und Kälte. Rings im Vorratszelt liegen die Lebensmittelkisten. Durch das Vorratszelt gelangen wir ins Haus wieder über eine 50 Zentimeter tiefe Stufe und stehen zunächst im Vorraum. Links ist Werkstatt, rechts hat sich Peters eine kleine, wirklich interessante Küche eingerichtet, sie erinnert an eine Alchimistenbude bei der trüben Petroleumbeleuchtung. Durch eine zweite Tür geht's dann in den eigentlichen Wohnraum. Gleich links an der Innenwand ein dickes, unterstütztes Brett, die Funkbank mit Sender und Empfänger. An der Gegenseite dann die Kojen und sonst noch die üblichen Einrichtungsgegenstände, in der Mitte der Ofen. Dieser war eine Neukonstruktion, er hatte bis jetzt nicht recht funktioniert und sollte uns noch manchen Ärger geben, ja das Haus mit allem in Gefahr bringen. An des Hauses Rückseite, die nach dem Meer zu liegt, ist noch ein großes Zelt angebaut; es enthält Ersatzstücke und soll zum Aufbewahren gefüllter Ballone dienen; ein drittes, an Benzindunken verankertes Zelt Ersatzlebensmittel. Vom Haus führt der Weg etwa 50 Meter hinab bis zum Meer an einem Lager Benzindunken und Gasflaschen vorbei, und am Strand selbst steht eine Reihe Petroleumfässer. Nun können wir also den Winter abwarten. Mit Heizung und Lebensmitteln sind wir zwar knapp, aber wenn nicht allzuviel Unvorhergesehenes dazwischenkommt, wird's wohl reichen.

Aufnahme Oststation. Der tote Riese.

Die mittlere Temperatur ist jetzt schon 11 bis 15 Grad Kälte. Wenn wir noch eine Erkundungsfahrt ins Innere des Landes machen wollen, müssen wir uns beeilen. Da schiebt eine unangenehme Entdeckung die Ausführung dieses Vorhabens wieder hinaus. Der Inhalt der Seewasserkisten ist noch mehr verdorben, als anzunehmen war, merkwürdigerweise ist auch Preßsülze in zugelöteten Dosen so verdorben, daß sie beim Öffnen einen grauenhaften Duft ausströmt. Wollen wir unsere Hunde durchbringen, müssen wir noch Fleisch herbeischaffen, und das bald, mit dem ersten Schnee beginnen die Moschusochsenherden schon ins Innere zu wandern, und es wird umständlich, vielleicht kaum möglich sein, das Fleisch aus großer Entfernung herbeizuschleifen. Aber alles geht nach Wunsch, am nächsten Morgen stehen vier kapitale Ochsen dicht vor der Station. Doch schon mißfällt ihnen das erwachende fremde Leben, auch sind die Hunde gleich hinterher, und die Tiere ziehen sich nach Osten zurück. Die Hunde stellen sie aber immer wieder, da stehen sie dann auf einem Klumpen, unser stärkster Hund Magdalene dicht davor. Die Schlacht beginnt, wir müssen viele Kugeln hinüberschicken und dabei scharf aufpassen, den Köter nicht zu treffen, der immer dreister wird; endlich wird's still. Aber als wir hinkommen, reißt sich ein uralter, riesiger Ochse noch einmal hoch, bis ein Fangschuß ihn endgültig erlöst. Es freut uns, daß wir bei der Fleischversorgung keine Kühe zu schießen brauchten, also kaum den Fortbestand der Moschusochsen gefährdet haben. An Ort und Stelle werden die Tiere in saubere Stücke zerlegt und alles zur Station gebracht. Das Dach des Windenhauses, der einzige Ort, an den die Hunde nicht herankönnen, wird Fleischkeller. Es friert ja immer, so daß alles frisch bleibt. Viele Zentner Fleisch haben wir jetzt zu Hause und zunächst keine Nahrungssorgen mehr. Die Hunde sind in glänzendem Zustand, der »Professor« geradezu unanständig fett.

Jeden Tag ist jetzt prachtvolles Wetter. Wir beschließen, den Erkundungsmarsch doch noch auszuführen. Nur mit Gewehr, Rucksack und Kamera marschieren Ernsting und ich ins Innere des Landes 17 Stunden ununterbrochen. Auf dem Heimweg schleppen wir uns mühsam genug die letzten Kilometer, auch der »Professor« ist vollständig erledigt und wird's wohl bedauern, daß er auf unsere freundliche Aufforderung hin mitkam. Am meisten hat uns der Nachtmarsch mitgenommen, bei dem wir dauernd großen Ochsenherden ausweichen mußten. Manchmal ist es sogar geraten, recht hastig seitlich in eine Talsenkung zu verschwinden und dort in Sicherheit den nächtlichen Spuk zu erleben. Der Vollmond steht über der glitzernd hellen Schneefläche, unruhiges Nordlicht tanzt über den ganzen Himmel und strahlt über den fahlen Eisbergen zu den dunklen Gebirgen im Süden hin, sich dort mit den letzten grünen Streifen der Dämmerung mischend. Durch diese phantastische Welt braust ein wilder Zug, schattenhaft undeutlich mit eiligem Stampfen und lautem Schnauben.

Unser Ausflug, der uns zu der höchsten Erhebung des eigentlichen Jameson-Landes geführt hatte, läßt uns vermuten, daß die Randzone des Inlandeises nördlich der Nordostbucht für den Abstieg einer Überquerungspartie nicht ungünstig ist. Die steilen, unzugänglichen Berge hören im Norden auf, und hier scheint das Inlandeis bis zu den flachen Bergen vorzustoßen, die sich langsam zum Jameson-Land hinabsenken. Schwierig aber würde es für uns wegen des langen Anmarsches sein, ein Depot dort auszulegen. Nun – es sollte alles anders kommen.

Wie schnell sich doch ein Heimatgefühl auch für die dürftigste Bude bildet, wenn man sonst nichts hat. Sie ist der Inbegriff der Sicherheit und des Geborgenseins. Man freut sich unbändig, wenn man sie endlich in der Ferne auftauchen sieht. Übrigens ist vor uns ein Bär hergelaufen, und wir hoffen im stillen, daß Peters, der inzwischen das Haus besorgt hat, ihn erlegt hat, was aber nicht der Fall war. Die letzte größere Unternehmung ist vorbei. Prompt setzt am nächsten Tag ein Schneesturm ein, der uns nicht auf dem Marsche hätte überraschen dürfen, da wir ohne Zelt waren und wenig Lebensmittel mit hatten. Und diesmal gibt es viel Schnee. Die Temperaturen sinken auf -20 bis -30 Grad. Draußen ist jetzt alles erstarrt, nur vereinzelt donnert noch ein Eisberg oder Gletscher. Für uns beginnt der »Stellungskrieg«, wie wir diese Zeit nennen.

Fragt einen jemand nach dem Polarwinter, so will er meist wissen, wie man die lange dunkle Zeit dort oben totschlägt. Bei mancher Expedition mag dies schon ein schwieriges Problem gewesen sein. Bei uns nicht. Von vornherein war uns klar, daß, auch wenn keine besonders schwierigen Verhältnisse eintreten sollten, der Aufbau und Betrieb einer meteorologisch-aerologischen Station für nur drei Mann kaum Zeit zu all den psychischen Schwierigkeiten des Polarwinters lassen würden.

Da ist zunächst die Arbeit mit der Sende- und Empfangsstation und die regelmäßigen Versuche mit diesen Geräten. Die Apparate waren zu einem ganz niedrigen Preis von dem Funkmeister Jansen der Flughafenfunkstelle Lindenberg selbst entworfen und hergestellt. In zwei Koffer mittlerer Größe war alles eingebaut. Wenn auch durchaus mit der Möglichkeit zu rechnen war, daß der drahtlose Verkehr über die hohen Randgebirge und das Inlandeis hinweg mit den Kameraden an der Weststation seine Schwierigkeiten haben würde, so hofften wir doch im stillen, wenigstens ab und zu Verbindung zu bekommen. Schwer war die Enttäuschung, als die mit der West- und Zentralstation ausgemachten Versuchstage vom 18. bis 20. Oktober verliefen, ohne daß wir das geringste von West hörten. Tag und Nacht haben wir gesendet und auf Empfang gestanden. Später stellte sich dann heraus, daß die Weststation noch nicht ausgebaut war.

Mit der Station Scoresby-Sund kamen wir bald in Verbindung. Da wir nicht im geringsten als Funker ausgebildet waren, haben im Anfang immer zwei Mann die heißersehnten Punkte und Striche, die über Scoresby-Sund aus der Heimat kamen, nachgeschrieben, oft war es eine wüste Hetze, und nachher erst das Herausbuchstabieren! Nun, alles übt sich, und schließlich konnten wir gleich aus dem Hören aufnehmen, worauf wir nicht wenig stolz waren. Den kleinen Zweitaktmotor, der die Strom- und Spannungserzeuger (Generator) für die Senderei antrieb, hatten wir anfangs im Freien stehen. Das gab viel Schererei. Er sprang schlecht an, lief unregelmäßig, bekam Nebenschluß und was derlei Dinge noch mehr sind. In tagelangem Umbau schlossen wir schließlich den Generator an den Opelmotor der Drachenwinde an, doch das Baumaterial war zu schlecht und die Mühe vergebens. Jetzt griffen wir zu einem radikalen Hilfsmittel und setzten den Motor samt Generator in den Wohnraum. Es ging. Damit der Motor nicht zu heiß wurde, durfte nur bei offener Haustür gesendet werden, außerdem wurden Schneebrocken um den Zylinder gebaut und schließlich aus Blech und der Handbohrmaschine noch ein Ventilator hergestellt. Das Auspuffrohr des Motors ging ins Freie, und eine Klappe in der Wand sorgte für Durchzug. Ein Sendetermin war jedesmal ein schönes Theater. Ein Mann wedelte mit der Haustür, der andere drehte wie rasend die Bohrmaschine, und der dritte schlug auf die Tasten, was das Zeug hielt – ein Höllenlärm in der Bude! Der Erfolg war aber, daß wir meist einen auf die Sekunde regelmäßigen Funkdienst einhalten konnten, und Telegramme von 100 Worten ohne Unterbrechung waren unser ganzer Stolz. Auch mit Wegeners Weststation waren wir schließlich in Verbindung gekommen. Am 28. November hörte ich um die Mittagszeit zufällig auf Kurzwellen deutlich eine Station mit dem Kennzeichen OZA. Es war tatsächlich West. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, mit ihr in Verbindung zu kommen. Durch ein Telegramm über die dänische Station schlugen wir sofort ein Programm an West vor, und am 16. Dezember war auch die Verbindung hergestellt. Zweimal wöchentlich verkehrten wir mit West, die Verständigung war immer gut. So erfuhren wir auch, daß die Station »Eismitte« errichtet, daß aber kein Funkgerät dorthin gekommen sei. Weiter hörten wir, daß unser Führer, Professor Alfred Wegener, noch im Herbst eine Reise nach »Eismitte« ausgeführt hatte, seitdem aber nicht zurückgekehrt sei. Viel Sturm, ungewöhnlich starke Schneefälle und Kälte mußten nach unsern Beobachtungen zu der Zeit auf dem Inlandeis geherrscht haben.

Nach der Heimkehr hatten wir die Genugtuung, vom Funkmeister Jansen am Observatorium Lindenberg bei Berlin zu erfahren, daß wir auch die Strecke bis nach Deutschland mit unserm Sender überbrückt hatten, er hatte uns fast ständig gehört. Außer dem regelmäßigen Nachrichtenverkehr betrieben wir nach der meteorologischen Tagesarbeit ausgedehnte Empfangsversuche auf kurzen, mittleren und langen Wellen. Das war recht interessant. Nie hatte ich so gute Empfangsverhältnisse angetroffen wie gerade in Grönland. Wenn wir gar eine 200 bis 500 Meter lange Antenne senkrecht am Ballon in der Luft stehen hatten, hörten wir ohne Störungen die Sender der ganzen Welt. Das ist ein Unterschied gegen frühere arktische Expeditionen. Fern von den Menschen und fern von der Heimat ist man mit ihrem geistigen Leben verbunden; man hört von den politischen Kämpfen, von den lebenswichtigen Tagesfragen so laut und so deutlich, als ob man dort wäre. Und doch ist es so ganz anders. Hier in der Einsamkeit des grönländischen Winters fehlt das Verständnis für die Kompliziertheit des europäischen Lebens. Man empfindet höchstens seine Überspanntheit, und es dämmert einem, daß sie früher oder später zum Bankerott führen muß. Hier herrscht die Natur in ihrer ganzen Schönheit und in ihrer ganzen Grausamkeit. Was gelten hier die politischen Phrasen und all das philosophische Geschwätz, es gilt die Tat und der Tod. –

Für unsere Hauptaufgabe, die meteorologischen Untersuchungen, war der Funkempfang dadurch wichtig, daß er uns die genauen Zeitangaben ermöglichte. Dreimal täglich wurden nach vorher vereinbarten Terminen Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind abgelesen und die Bewölkung vermerkt. Außerdem mußten die Registrieruhren täglich kontrolliert und ihr Stand mit der Normalzeit verglichen werden. Die Uhren der im Freien aufgestellten Instrumente bereiten in der Arktis viel Ärger. Sobald die Temperatur sehr tief sinkt, bleiben sie stehen, erst im Frühjahr gelang es durch einen Kniff, diesen Übelstand zu beseitigen. Die Arbeitsteilung war meist so, daß Ernsting die Frühbeobachtung machte, dann die Registrierinstrumente bediente und die Stube heizte. Peters machte eine der beiden andern Beobachtungen, während ich mich mit der Auswertung beschäftigte und oft Nächte hindurch Uhren ausbessern mußte. So war einer einmal mit dem Taschenchronometer hingefallen, und Achse und Lager waren zerstört. Da wurde dem Präzisionsinstrument ein Weißblechlager mit Kolophonium eingeklebt, und wir konnten uns die ganze Zeit nachher auf diese Uhr verlassen. Der Uhrmacher, der sie später einmal in die Hände bekommt, wird sich allerdings wundern!

Zu diesen Arbeiten kamen noch die Messungen der Ein- und Ausstrahlung und der Sonnenstrahlung. Daß uns aber an manchen Tagen kaum Zeit zum Essen blieb, brachte unsere weitere Aufgabe, die Erforschung der Atmosphäre über Grönland, mit sich.

Aufnahme Oststation. Drachen im Schnee.

Die Bestimmung der Luftströmungen vom Boden bis in die höheren Schichten über der Station war noch eine verhältnismäßig angenehme Arbeit. Vor allem hatte man hierbei in den meisten Fällen die Gewißheit, daß die aufgewandte Mühe durch gute Ergebnisse belohnt würde. Die Methode ist einfach. Gefüllt wurden die Ballone wegen der Gefährlichkeit des Wasserstoffgases im Freien. Viele Gasflaschen, die im Meerwasser gelegen hatten, waren fest eingefroren, und mitunter mußten wir die zwei Zentner schweren Dinger erst mit dem Oberteil in einen Eimer heißes Wasser halten, ehe sie sich öffnen ließen. Dann wurde der vorher in der Hosentasche oder auf dem Bauch schön durchgewärmte Ballon gefüllt. Zeigte sich ein kleines Loch im Gummi, durch das das Gas entwich, so hatte Ernsting ein probates Mittel, er spuckte drauf, sofort war das Loch zugefroren, und er hatte schön Zeit, in der warmen Stube ein Pflaster mit Gummilösung zu bestreichen und es dann noch warm draufzudrücken.

Mehr als 50 Höhenwindmessungen konnten selbst in den dunklen Wintermonaten gemacht werden. Auch als die Sonne schon tagsüber nicht mehr über den Horizont kam, gelang es, in der Dämmerung der Mittagsstunde den Ballon noch auf mehrere tausend Meter Höhe zu verfolgen.

Bei den ein bis eineinhalb Stunden langen Ballonverfolgungen bei 30 bis 40 Grad Kälte half keine Pelzbekleidung mehr, zum Schluß war man steif gefroren und eifriges Auftauen der weiß gewordenen Gliedmaßen eine gewohnte Beschäftigung. In den meisten Fällen, wenn nicht gerade Föhnsturm herrschte, flogen unsere Ballone zunächst schnell in westlicher Richtung davon, aber nur bis etwa 50 Meter Höhe. Dann stiegen sie steil durch die Windstille hoch, kehrten mit einer starken Westströmung über die Station zurück und flogen nach Osten weiter. Diese Windverteilung hatte für uns zwei große Nachteile. Erstens mußten wir am Boden meist im Wind arbeiten und beobachten, und Wind bei 30 bis 40 Grad Kälte ist eine teuflische Erfindung. Zweitens war die Ausführung von Registrieraufstiegen mit Drachen nur unter den allergrößten Anstrengungen und Vorbereitungen möglich, mit Fesselballonen überhaupt fast unmöglich. Um den Drachen in die obere, oft erst bei 600 bis 1000 Meter beginnende Windschicht zu bringen, mußte er ein bis zwei Kilometer ausgetragen werden. Unten war aber Gegenwind, der Drache mit 25 Meter Fläche konnte dabei kaum gehalten werden. Ungeheure Schneewehen und steile Talsenken ließen dann wieder einmal die Drachenmannschaft tief einsinken oder gar einige Meter hinunterstürzen. In der dunklen Zeit oder bei Nebel war das oft nicht zu vermeiden, da die Landschaft keinerlei Konturen mehr erkennen ließ. Ging dann ein Drachen schon während des Austragens entzwei, war die Stimmung denkbar schlecht. Das Drachenkabel mußte von zwei Mann ausgezogen werden. So vergingen oft zwei bis drei Stunden, bis der Drachen weit draußen aufstiegbereit stand, vom Windenhaus war er oft nur ganz undeutlich als gelblicher Punkt in der eintönig weißen Landschaft zu erkennen. Manchmal stand er auch so, daß er durch Schneewehen ganz verdeckt war. Gleich anfangs erkannten wir, daß der Mann, der im Windenhaus die Maschine bediente, wegen der widrigen Windverhältnisse den Drachen gleich beim Starten mußte verfolgen können. Kam der Drachen beim Anziehen nicht vom Boden weg, weil der Rückenwind zu stark war, mußte sofort die Maschine gestoppt werden, da sonst beim Einholen mit einer Geschwindigkeit von zehn Meter in der Sekunde der Drachen zerstört wurde; oder das Kabel riß, und ein bis zwei Kilometer Draht war unbrauchbar. Das brauchte nur dreißigmal vorzukommen, und der gesamte Draht wäre weg gewesen.

Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse bauten wir also eine kleine Kommandobrücke auf das Maschinenhaus und verlängerten alle Maschinenhebel mit Bambusstangen, die durchs Dach hindurch führten. Diese Einrichtung hat sich dann sehr bewährt. Ein besonderes Kapitel war auch das Anwerfen des auf 30 bis 40 Grad Kälte abgekühlten Automotors. Nach anfänglicher begreiflicher Scheu griffen wir zu Gewaltmitteln, um bald zum Ziel zu kommen, zu Hause hätte man uns für verrückt erklärt. Unter das Motorgehäuse kam eine mit höchster Kraft brennende Lötlampe, dicht neben dem Motor wurde aus dem mit offener Flamme brennenden Dapolinofen in einer Konservenbüchse Benzin gekocht, jawohl richtiggehend Benzin gekocht, und dieses dem kalten Zylinder einverleibt. Dann kamen schnell die glühend heißen Kerzen darauf, nötigenfalls noch warmes Wasser in den Kühler, und schon fünf Minuten später lief meist der brave Opel. Daß nichts passierte, ist unser Glück. Nur einmal wäre um ein Haar das ganze Maschinenhaus abgebrannt. Peters sollte während einer Betriebspause den Motor zudecken, hängte aber die Decke so, daß sie dem Ofen zu nahe kam, kurz darauf quoll aus allen Ritzen des Häuschens dicker Qualm, und als wir hinkamen, zuckten schon blaue Flämmchen am Benzintank; hätte Ernsting nicht in seiner Umsicht einen Feuerlöscher aufgehängt, wäre uns alles abgebrannt. Die Geschichte ereignete sich am 28. November, also ein bißchen früh, um die Drachen schon zu pensionieren.

War der Motor nun in Gang und stand der Drachen startfertig draußen, so gab es immer noch genug Möglichkeiten, um uns um den Erfolg unserer Arbeit zu bringen. Gelang es, den Drachen glücklich aus dem gefährlichen Unterwind zu holen, so stieg er gut an, aber häufig kam es auch vor, daß er blitzschnell wieder zum Boden zurückkehrte und zerschmettert liegenblieb. Es war unmöglich, den Draht in einer schnurgeraden Linie auszulegen, der starke Zug von fast 100 Kilogramm drückte ihn dann seitwärts tief unter den verharschten Schnee, der Drachen vermochte sich den Draht nicht herauszureißen und mußte selbst zu Boden. Waren schließlich doch alle Klippen überwunden und die obere Windschicht erreicht, herrschte große Freude, wie oft kam es aber auch vor, daß nach Überwindung aller Schwierigkeiten in Bodennähe der noch nicht aufgerollte Draht so kurz war, daß die Erreichung der Windschicht illusorisch wurde, dann leierten wir langsam und tiefbetrübt den Drachen durch die Luft bis in Stationsnähe, ergeben auf den unvermeidlichen Bruch wartend, der fast immer eintrat, da der Drachen aus der Windstille heraus mit Rückenwind und Kopf zuerst in den Boden ging, wobei ich mich häufig genug durch tiefes Ducken auf dem Maschinenhaus in Sicherheit bringen mußte. Sofort wurde dann wieder aufgebaut, mit klammen Fingern bei beißendem Wind, eine ganz elende Schinderei. Das Ergebnis von acht bis zehn Stunden Arbeit: 200 bis 300 Meter Höhe.

Hätten wir die glänzenden Start- und Landegelegenheiten im Scoresby-Sund gekannt, hätten wir durch Benutzung eines Flugzeuges zu Registrieraufstiegen viel Zeit und Mühe sparen können. Unsere Tagebücher müssen immer wieder herhalten zu harten Worten über all die nun zu bestehenden Schwierigkeiten. Ich greife irgendeinen Tag heraus: »Samstag, den 29. November 1930. Wollten Drachenaufstieg machen, natürlich der Wind weht aus der andern Ecke, es ist tatsächlich zum Verzweifeln, Luftdruck fällt stark, aber nicht die Spur Wind.« –

Überraschte uns günstiger Wind während des Schlafens in der Nacht und hielt er wirklich beim Aufwachen noch an, so war der Aufstieg auch noch nicht gesichert. Erst galt es, die Drachen in mehrstündiger Arbeit aus den tiefen Schneewehen auszugraben, und da kann es in Grönland vorkommen, daß bei der letzten Schippe Schnee der Drachenwind den letzten Seufzer hören läßt und dem Gegenwind Platz macht. Nur dadurch, daß wir dauernd auf dem Posten waren, ob der Wind nun morgens früh oder spät in der Nacht, Sonntags oder werktags kam, und trotz der mühseligen Arbeit dauernd versuchten, die obere Windschicht zu erreichen, gelangen uns doch viele schöne Aufstiege mit guten Ergebnissen. Ich muß an dieser Stelle den Kameraden, besonders Ernsting, für ihre Mühe danken. Es fiel einem manchmal wirklich schwer, abends um 9 oder 10 aus der warmen Stube hinauszugehen, um bei völliger Dunkelheit, Sturm und schneidender Kälte eine mehrstündige Arbeit zu beginnen. Kein Mensch wird es Ernsting verübeln, wenn er manchmal brummte, aber ich konnte sicher sein, ehe ich mich noch recht nach dem Registrierinstrument umgesehen hatte, war er schon draußen und machte den Drachen fertig.

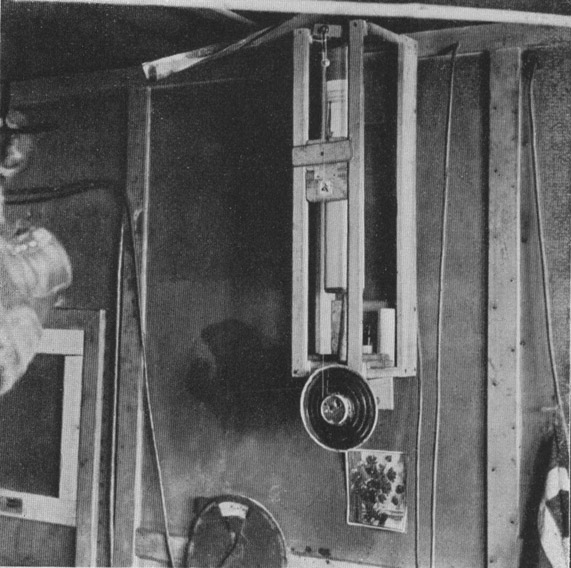

Aufnahme Oststation. Die selbstgebaute Windregistriereinrichtung.

Im Rahmen dieses Buches kann ich nicht näher auf unsere Arbeit und die Ergebnisse eingehen. Nur will ich kurz darauf verweisen, daß die Luft über Grönland von etwa 1000 Meter Höhe ab im Winter kaum kälter ist als im Sommer, und auch kaum kälter als in Nordeuropa. Nur dicht am Boden liegt die ungeheuer kalte Schicht. Es kam vor, daß es bei 40 Grad Kälte am Boden in 100 Meter Höhe nur noch 22 Grad kalt war, in 500 Meter Höhe vielleicht -12 Grad, oder im Februar am Boden -25 Grad, in 1000 Meter Höhe nur noch 0 Grad. Es ist zu hoffen, daß die Auswertung der mehr als tausend aus der Höhe und am Boden an der Oststation gewonnenen Registrierstreifen ein gut Teil zur Klärung der Witterungsverhältnisse in Grönland und ihrer Einflüsse auf unser Wetter beiträgt.

Der Leser wird auf Grund des kurzen Berichts über unsere Arbeiten verstehen, daß sich, trotzdem wir drei Mann waren, kein Skatklub an der Oststation bildete und auch die Zahl der Schachpartien in acht Monaten sicher nicht zehn überschritt. Ließ uns das Wetter wirklich einmal Ruhe, so ging jeder irgendeiner Liebhaberei nach, es wurde auch viel gebaut. Ich habe vergessen zu erwähnen, daß unsere Windmeßeinrichtung verlorengegangen war. Wir stellten selbst aus Kondensmilchdosen, Konservenbüchsen, Bambusstangen und andern Dingen eine Einrichtung her, die mit aller Genauigkeit arbeitete.

Heute, am 20. November, kommt die Sonne zum letztenmal über den Horizont. Ihr oberer Rand wird gerade noch in einem tiefen Einschnitt der südlichen Gebirgsgruppe sichtbar. Die schon so oft beschriebene und vielgefürchtete Winternacht beginnt. Auf uns aber macht das Ganze zunächst recht wenig Eindruck, das Verschwinden der Sonne wird eben zur Kenntnis genommen wie jeder Punkt des Programms, und weiter geht die Verfolgung unseres Ballons bis auf 5000 Meter hinauf. Auf Expeditionen aber, die im wesentlichen geographische Reisen ausführen und meteorologische Beobachtungen nur nebenbei machen, ist der Winter zweifellos mit Recht gefürchtet und von einschneidender Bedeutung für das ganze seelische und körperliche Leben.

Bei uns fällt das alles nicht so ins Gewicht. Einmal haben wir eine Fülle von Arbeit an einer festen Station, zum andern verschwindet die Sonne auf 71 Grad Nord nur auf etwa zwei Monate. Weiter bewirkt die außerordentliche Temperaturzunahme mit der Höhe in der untersten Luftschicht eine starke Brechung der Lichtstrahlen, so daß auch bei dem tiefsten Sonnenstand mittags noch sehr helle Dämmerung herrscht. Ein ganz prachtvolles Schauspiel bietet dann der in allen Farben getönte Himmel und die von einem magischen Licht übergossene Eiswelt. Gewiß, es gibt auch ganz dunkle Tage, aber die sind vereinzelt. Dann fegt bei 20 Grad Kälte der Schneesturm ums Haus, es ächzt und braust im Blechschornstein des Ofens, die Ofenflammen zucken unruhig und verlöschen immer wieder. Die Stube ist nicht warm zu kriegen. Von Zeit zu Zeit jault ein Köter draußen, der vom andern von einem schützenden Platz vertrieben ist. Sichtlich wachsende, riesige Schneewehen begraben jeden Gegenstand. Dieser Spuk dauert aber immer nur höchstens zwei Tage, dann ist wieder prachtvolles Wetter. Schlimmer als die Sturmtage sind eigentlich die allerdings ebenso seltenen Nebeltage, an denen meist auch Schnee fällt, manchmal 60 bis 80 Zentimeter an einem Tag. Eine unheimliche Stille umgibt dann das Haus, kein Luftzug weht, die Fahne hängt völlig still herab, nicht der geringste Laut in der Umgebung, und man wartet doch sehnsüchtig darauf, daß man etwas hört oder sieht – aber es geschieht nichts. Wenige Meter vom Hause weg, und man kommt sich vor wie aus der Welt entrückt, in einem Meer von Schnee. Mit unglaublicher Geschäftigkeit fallen die Schneeflocken, als ob sie sich gar nicht genug beeilen könnten, alles, aber auch alles zuzudecken. Man sieht die Schneefläche wachsen und hat das Gefühl, daß sie in den nächsten Stunden über einem zusammenschlagen muß.

Die Hunde liegen bei solchem Wetter meist draußen herum und schlafen. Geht man zur Instrumentenhütte, um eine Beobachtung zu machen, dann bewegt sich wohl in der Nähe des Hauses ein kleiner Schneehügel, zerfällt, und heraus steigt ein Hund, schwimmt durch die weiße Masse zu einem her, schüttelt sich den Schnee aus dem prachtvollen schwarzen Winterpelz, macht seine Reverenz, einmal vorwärts und einmal rückwärts, und kriegt möglichst einen kleinen Leckerbissen; bald darauf ist er wieder zugeschneit, alles ist still, das ganze Leben beschränkt sich wieder auf das kleine verlorene Expeditionshaus.

Ballone können wir an solchen Sturm- und Nebeltagen nicht verfolgen, man sieht nichts. Drachenaufstiege werden an den Sturmtagen meist gemacht, doch wie oft reißt ein wertvoller Drachen ab und muß geborgen werden. Das ist mühsam und oft nicht ganz gefahrlos. Es ist häufig schwer, sich wieder zum Haus zurückzufinden, aber das sind schließlich Gefahren, mit denen man bei Hochgebirgstouren in der Heimat auch rechnen muß. Unangenehm, wenn auch nicht gefährlich, ist es bei diesen Bergungstouren, oft haushoch in die Tiefe zu sausen und bis zum Kopf in einer Schneewehe zu versinken. Da Unebenheiten nicht zu erkennen sind, haben wir uns schon angewöhnt, dauernd Speerwerfen mit dem Skistock zu machen, bleibt er im Schnee stecken, so ist es gut, versinkt er, so heißt es Vorsicht. An den Hunden hat man in diesen Lagen keine Hilfe. Sie laufen bei viel Schnee nie vorn, sondern im Gänsemarsch hinter einem her. Ist der Mann heruntergeplumpst, so gehen sie vorsichtig weiter, bis sie sich die Bescherung von oben angucken können. Beim Rückmarsch laufen sie auch nicht etwa freudig bellend Heim und Herd entgegen, sondern macht man halt, weil man die Orientierung verloren hat, legen sie sich sofort hin und machen sich zum Schlafen zurecht, so sind sie's von den großen Schlittenreisen gewöhnt.

An Nebeltagen machen wir wohl auch mitunter einen Drachenversuch, doch fast nie wird eine Windschicht erreicht, und es bleibt an diesen Tagen Zeit für Innenarbeiten. Es wird gewaschen, geflickt und ausgebessert, manchmal auch Haar geschnitten und rasiert, dabei werden zum hundertstenmal die schon zum Auswachsen gehörten Grammophonplatten geleiert. Dem Reinigungsbedürfnis können wir allerdings nicht allzusehr frönen. Die Wasserverhältnisse sind schlecht geworden. Nachdem das Meer zugefroren war, wurde das Flußwasser immer salziger und zuletzt unbrauchbar. So muß Schnee geschmolzen werden, und das dauert auf unsern Öfen furchtbar lange. Ein Vollbad ist daher ein freudiges Ereignis, und wer gerade an der Reihe ist, fängt schon früh morgens mit den Vorbereitungen an. Dieselbe Wäsche tragen wir allerdings den Verhältnissen entsprechend viele Wochen auf dem Leib. Aber sonst muß man, wenn es irgend die Verhältnisse zulassen, zusehen, daß alles vermieden wird, was nach Verschlampung aussieht; das hilft am besten über das Außergewöhnliche der Lage. So entsteht denn auch jedesmal Palastrevolution, wenn einer im Schneeholen und Wassermachen sparsam wird und diese Sparsamkeit sich in zunehmender Zähigkeit des Spülwassers oder Konservenbüchsen mit gebrauchtem Waschwasser ausdrückt, die zum Aufwärmen auf dem Ofen stehen. Anderseits herrscht wieder helle Begeisterung, und es hebt die Stimmung, wenn wieder mal alles blitzt und sauber ist.