|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Hugo Jülg

Herdemerten und Wölcken hatten uns eine warme Wohnstätte in der frosterstarrten Polarwelt geschaffen. In den ersten Tagen, als das Haus erst eben gebaut war, bot es mit seinen hellerleuchteten Fenstern einen traulichen Anblick, wenn man abends in der sternenhellen Nacht, müde und abgespannt vom langen gefährlichen Weg, über die weiße Schneefläche heimging. In der bitteren Kälte dachte man an den warmen Raum und malte sich aus, wie man die starren, steifen Hände am Ofen wärmen würde; man hatte Sehnsucht nach warmem Tee und warmem Essen, nach fröhlichem Geplauder mit den Kameraden und behaglichem Ausruhen. Die Hunde kamen entgegengesprungen, selbst mühsam im Schnee watend und doch voller Freude, bellend und keuchend, Hände und Gesicht mit Pfoten und Zunge umkosend.

Aufnahme Herdemerten. Winterhaus im Mondschein.

Später aber fegte der Wind den frisch gefallenen Schnee, unzählige, hartgefrorene kleine Schneekristalle, unablässig über die weite Fläche. Bei Tage, in den Dämmerstunden, die uns die Polarnacht schenkte, rieselte der Schnee eilig dahin, bei Nacht im Mondenschein lief er silbern wie tausend Sterne funkelnd dem Meere zu. Bei stürmischem Wetter aber hüllte er uns ganz ein wie eine Wolke, um uns und über uns rasend dahinjagend, atemberaubend, das Gesicht und jede Blöße beißend mit schneidender Schärfe. Um das Haus aber häufte er sich immer höher, immer mehr Schnee sammelte sich ringsherum an, und zu Weihnachten war unsere trauliche Hütte bis zum Dach eingeweht. Sie war eine Ebene geworden mit der großen Schneefläche des Inlandeises, nur noch erkennbar durch die schwarze Farbe der Dachfläche, über die der Schnee hinwegrollte, ohne ein Hindernis zu finden und sie unbedeckt lassend. So ragte von der Weststation nun nichts mehr über die weiße Schneeoberfläche heraus als unsere meteorologische Hütte. Die Depots im Freien aber waren tief eingeschneit, und vieles, was wir hätten sicher geborgen haben wollen, war nicht zu sehen. Der Winter war zu rasch, zu hart und zu plötzlich gekommen, hatte uns so überrumpelt, daß wir nur das Notwendigste sichern und bergen konnten vor der unermeßlichen Gier dieses Schneefegens.

So lebten wir gleichsam unterirdisch wie in einem Stollen, waren dadurch aber auch geschützt vor der Kälte des unerträglichen eisigen Windes. Der Schnee, der das Haus umgab, hüllte es wie in einen warmen Mantel ein, und unser braver Primusofen – ein mit Heizröhren versehener Petroleumkocher – erwärmte den Raum zu meist behaglicher Wärme. Es war wohnlich da unten im Schnee, während über uns der Sturmwind wütend hauste, der Schnee unablässig dahinrieselte über alle Erhöhungen der Schneeoberfläche hinweg, um unser Ofenrohr oben herumstreifte und in tiefen Tönen eine uns allmählich bekannte Melodie orgelte, die uns in Schlaf wiegte.

Doch eins lag bleiern über uns, das war die quälende Sorge um unsern Führer Alfred Wegener und seine treuen Begleiter. Sein ernster, letzter Brief hatte uns sehr klar gezeigt, daß seine Reise um Tod und Leben ging. Wir hatten mit großer Sehnsucht die Schlitten zurückerwartet; aber unsere Entsatzgruppe war allein wiedergekommen, ohne uns Gewißheit über das Schicksal der Kameraden auf dem Inlandeis zu bringen; damit zog zehrende Unruhe ein in die Seelen der Menschen an der Weststation. Jeder horchte gespannt auf den andern, was der sich für Gedanken machte über die Ereignisse, die sich im Innern Grönlands abgespielt haben mochten. Wir mußten erwarten, daß die im Oktober in »Eismitte« befindliche Mannschaft nach ihrer letzten Nachricht zu Fuß herausmarschiert sei. Was konnten wir nun denken, als niemand kam? Unter allen traurigen Möglichkeiten war der einzige tröstliche Gedanke, unsere letzte Hoffnung dies, daß Wegener, Loewe und Rasmus, die Unmöglichkeit einer Rückreise um diese Jahreszeit sehend, in »Eismitte« bei den andern geblieben waren, die vielleicht ihre Herausreise doch nicht angetreten hatten. Aber auch das war für uns nicht vollkommen beruhigend; hatte doch noch nie jemand in der Mitte Grönlands überwintert, und die Lebensmittel in »Eismitte« waren knapp.

Aufnahme Kelbl. Das Winterhaus ist vollständig im Schnee begraben.

Unter diesen schweren Gedanken war Weihnachten gekommen, und es begann im neuen Jahr ein neuer Abschnitt der Expedition. Aus ihrer verzweifelten Lage heraus war sie innerlich in ein neues Stadium getreten, eine Entwicklung, die wir selbst, im Kampfe befindlich, nicht bemerkt hatten. Die Ereignisse hatten uns unbemerkt innerlich gewandelt. Ohne Führer standen wir plötzlich allein auf uns gestellt und waren doch ganz ohne Polarerfahrung. Nun galt es, sich zu behaupten, um unserer selbst und der Heimat willen und des Werkes wegen, zu dem wir hierhergesandt worden waren. Und es galt, alle Kräfte zu sammeln, um unsern Kameraden rechtzeitig Hilfe zu bringen. So setzte – später auch bewußt – aus innerer Kraft geboren eine Reorganisation äußerlicher und innerer Art bei dieser nun führerlosen Hauptabteilung der Expedition ein.

Aufnahme Holzapfel. Die Bewohner der Weststation. Von links nach rechts, hintere Reihe: Jülg, Friedrichs, Weiken, Herdemerten; vordere Reihe: Kelbl, Kraus Wölken, Gudmund.

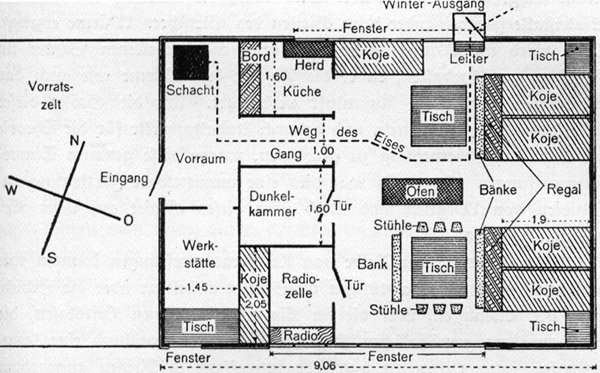

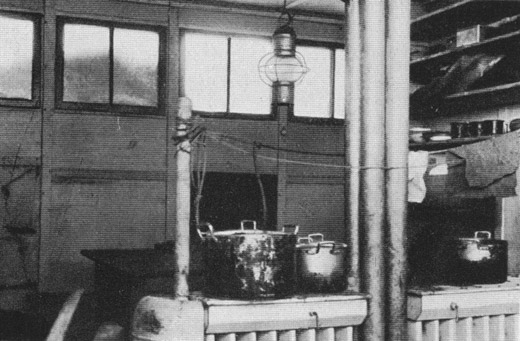

Zunächst hieß es, trotz der ungeheuren Niedergeschlagenheit die wissenschaftlichen Arbeiten mit aller Kraft zu betreiben. Dies war nicht einfach in unserer engen Behausung, in der alles bei Lampenlicht getan werden mußte, in einem Raum von etwa neun Meter Länge und sechs Meter Breite, in dem zehn Leute alle ihre verschiedenen Arbeiten vorbereiten, berechnen, besprechen und zum Teil ausführen mußten. In demselben Raum mußten sich fast alle den ganzen Tag aufhalten, den langen Winter hindurch. So wurden unsere wissenschaftlichen Arbeiten unter ganz andern, schwereren Bedingungen als zu Hause betrieben, aber trotzdem konnten wir viele schöne Erfolge erringen.

In dieser Zeit nach Weihnachten schufen wir in anstrengender monatelanger Arbeit einen Eisschacht und stellten darin die Temperaturen bis zu 20 Meter Tiefe fest. Aus dem Fußboden – unser Haus stand auf dem Gletscher, unmittelbar auf der glatten Eisfläche – hoben wir eine ein Geviertmeter große Holzplatte heraus und legten darunter einen 20 Meter tiefen Schacht an, etwa so, wie man einen Keller unter seinem Hause baut.

Aufnahme Herdemerten. Schacht unter dem Winterhaus.

Herdemerten, unser Ingenieur für Schießwesen, Haus- und Schachtbau, weitete zunächst unterhalb des Fußbodens einen Raum glockenartig im Eise aus. Der enge Einstieg und die daranschließende Glocke gaben eine gute Luftschleuse ab. So wurde die Temperaturschichtung im Schacht nicht durch Luftbewegung gestört. Sonst hätten wir falsche Angaben über die zu erforschende wahre Temperatur in den verschiedenen Tiefen des Eises erhalten. Auch konnte durch die Anlage unter dem Hause die kalte Außenluft nicht in den Schacht hineinsinken, da die warme Luft im Hause wie ein Abschluß wirkte.

Diese Schachtanlage war eine mühsame Arbeit. Ja, wenn man vernünftig zuhauen, sich so richtig austoben dürfte! Doch der Raum ist nur 1,20 Meter lang und 1,10 Meter breit. Schwingt man ordentlich die Picke, so schlägt man in dem engen Raum statt unten zu seinen Füßen oben aus der steilen senkrechten Wand Eis heraus, und bekommt es auf den Kopf, so daß man diese Technik rasch ändert. So dauert es ungefähr drei Stunden, bis man etwa ein Kubikmeter Eis herausgehackt hat. Wohin aber nun mit dem herausgeschlagenen Eis? Unser Winterhaus war eingeschneit bis zum Dach. Deshalb konnten wir das Eis nicht durch das Vorratszelt unmittelbar ins Freie bringen, wie es ursprünglich geplant war, sondern alles mußte durch unsern einzigen Ausgang, ein Dachfenster im Wohnraum, hinausgeschafft werden. Das verzögerte den ganzen Betrieb gewaltig. Zuerst mußte also das Eis aus dem Schacht, wo ein Mann hackte, durch einen zweiten mit einem Flaschenzug emporgeschafft werden, der dritte trug es durch den Gang und das Zimmer und reichte es durch das Fenster in einen Vorraum, den wir außerhalb des Hauses unterm Dach gebaut hatten. Dort endlich war eine Klappe, in gleicher Höhe wie die Schneeoberfläche, an der nun der vierte Mann stand, der zuletzt den großen Eimer voll Eis kameradschaftlichst »hoppla hopp« mit Schwung in die Hände mehr geschmissen als gedrückt bekam und damit zum Eismisthaufen wanderte, um ihn dort auszuleeren. Wären wir mit dem Eis nicht weiter weggewandert, hätten wir es einfach vor die Klappe geworfen, wie etwa ein Maulwurf seinen Erdhügel aufwirft, so hätte diese große Halde von fast 4000 Eimern Eis bald unsern mühsam geschaffenen Eingang zugedeckt.

In den Schachtwänden brachten wir dann in Abständen von einem Meter von oben nach unten 50 Zentimeter tiefe Löcher an und steckten in jedes ein Thermometer; wir verstopften dann die Löcher wieder mit Watte, um auch hier das Eindringen der Luft zu verhindern. Das Ablesen der Thermometer, das täglich geschehen mußte, ergab neue Schwierigkeiten. Schon das Herab- und Heraufklettern auf der Strickleiter nahm den Atem weg in diesem tiefen Schacht in 1000 Meter Höhe. Man mußte sehr ausdauernd sein, um diese Anstrengungen auszuhalten, außerdem aber auch behend, um die Thermometer raschestens abzulesen. Zögerte man nur einige Sekunden – und wie leicht geschah das, wenn man auf der vereisten Strickleiter um seinen Halt kämpfen mußte – so gab das Thermometer, sofort durch die Wärme des Körpers beeinflußt, eine falsche Zahl an. So gewannen wir, wenn auch mühsam, von Januar bis Juni eine interessante Reihe über die Temperaturen dieses Eiskörpers. Als Beispiel bringe ich eine gekürzte Tabelle der Schnee- und Eistemperaturen vom 16. Februar 1931:

| Außentemperatur | -25,0 Grad |

| 2,00 m über der Eisoberfläche = auf der Schneeoberfläche | -24,6 Grad |

| 1,25 m über der Eisoberfläche = 0,75 m unter der Schneeoberfläche | -19,7 Grad |

| 0,23 m unter der Eisoberfläche | -7,0 Grad |

| 3,50 m unter der Eisoberfläche | -6,3 Grad |

| 9,50 m unter der Eisoberfläche | -6,2 Grad |

| 11,50 m unter der Eisoberfläche | -5,9 Grad |

| 13,50 m unter der Eisoberfläche | -5,6 Grad |

| 19,50 m unter der Eisoberfläche | -5,3 Grad |

Grundriß der Weststation (Entwurf Jülg).

Draußen eine Temperatur von -25 Grad und in 20 Meter Tiefe im Eise nur fast -5 Grad! Es ist also im Innern des Eises viel wärmer als draußen, da vom Innern der Erde beständig ein Wärmestrom ausgeht. Außerdem aber wird durch die Reibung der einzelnen Eiskristalle gegeneinander beim Gleiten des Gletschers Wärme erzeugt. Diese wird im Winter noch durch den frisch gefallenen Schnee im Gletscher zurückgehalten, da er die Abgabe der Wärme wie auch das Eindringen der kalten Außenluft verhindert. Um die Größe dieser Wärmequellen zu ermitteln und dadurch Anhaltspunkte für die Theorie der Gletscherfortbewegung zu gewinnen, waren diese genauen Temperaturmessungen nötig. Es war dies eine unmittelbare Fortsetzung der Studien von Wegener und Koch über dieses Gebiet auf ihrer Expedition 1912/13.

Außer dieser langen Reihe von Temperaturmessungen konnten wir noch viele andere Beobachtungen im Schacht anstellen: über die Schichtung der Eismassen, über die im Eis eingeschlossenen Luftblasen, die oft von ihrer gewöhnlichen, kugeligen Gestalt abweichend eine langgestreckte Form aufweisen und sehr interessant in Reihen angeordnet sind, auch über den Luftdruck in ihnen. Ebenso konnten wir durch den Schachtbau die Struktur der Eiskörner und die Dichte des Eises in den verschiedenen Tiefen untersuchen.

Außer dieser großen Hauptarbeit wurden noch andere wichtige Arbeiten durchgeführt. Wir setzten die bereits im Sommer neben den Transportarbeiten begonnenen meteorologischen und klimatologischen Arbeiten in größerem Umfange fort. Kein Tag wurde ausgelassen, und kein Unwetter konnte uns davon abhalten, tägliche Beobachtungen über die Wetterverhältnisse Grönlands durch das ganze Jahr hindurch zu gewinnen.

Die Höhenmessungen wurden, sowie es nur möglich war, weitergeführt. Schon im Sommer hatten wir begonnen, an unsern kärglichen Ruhetagen Signale aufzubauen. Auf den Höhenzügen und Bergspitzen, die den Kamarujuk-Gletscher umsäumen, hatten wir Steinmänner errichtet und exponierte Felswände mit weithin sichtbarer Farbe markiert. Die Anlage dieses Signalnetzes wurde im Winter für diesen Teil des Expeditionsgebietes weiter- und zu Ende geführt und die Punkte schon eingemessen. Es gelang uns dadurch, bis März, in harter Winterzeit, die Höhenbestimmung unserer Weststation durchzuführen, also vom Meeresspiegel bis zu 1000 Meter Höhe hinaufzumessen. Nun weiß wohl keiner in Europa, was es heißt, in der grönländischen Winternacht solche Arbeiten auszuführen. Keiner weiß von den vielen erfolglosen, tagelangen Märschen über die öde Eislandschaft, ehe man zu dem Berggipfel gelangt, auf dem man messen muß. Man trotzt Wind und Kälte und muß umkehren knapp vor dem Ziel, wenn das feine silberne Schneefegen immer dichter wird, immer höher, umkehren, ehe man, stundenlang entfernt von der Station, von einer dahinbrausenden grauen Wolke von Schnee umhüllt ist und nicht mehr zehn Meter weit sieht. Keiner weiß von den Arbeiten mit den vielen Schrauben am Instrument, die so klein sind, daß man sie mit Handschuhen nicht anfassen kann, von den steifgefrorenen Händen bei 30 Grad Kälte, einer Kälte, die durch alles Pelzwerk dringt, wenn man bei der Arbeit stillsteht, die den Atem vereist, der sich auf dem Gesicht niederschlägt. Und dann kommt man heim, müde, durchfroren, erschöpft von einer an sich kleinen, hier aber Tage erfordernden Arbeit, die man wegen Schneefegens wieder nicht zu Ende führen konnte.

Für die seismischen Arbeiten bauten sich Wölcken und Herdemerten Schneehöhlen und stellten darin mit großer Geduld ihre äußerst empfindlichen Instrumente auf. Dort lagen sie unermüdlich lange Tage, bis sie alles gründlich ausgeprobt hatten. Und dann klappte alles. Draußen legte Herdemerten trotz der Kälte, trotz des Schneefegens und Windes, trotz der sehr kurzen Lichtstunden seine Schießkabel aus und führte seine Sprengungen durch. Unten in den wohlgebauten Schneehöhlen saß, durch Telephonleitung mit Herdemerten verbunden, Wölcken und arbeitete an seinen seismischen Registrierungen während des Schusses. Auf diese Weise konnten sie die Oberflächenform des Felsuntergrundes unter der Eisfläche, auf der wir wohnten, feststellen und über die bis zu 700 Meter mächtige Eisdicke unseres Gletschers Aufschluß geben.

Wenn dann die beiden heimkamen, wenn Weiken und ich von unsern Höhenmessungen von weither zum Winterhaus zurückkehrten, dann hörten wir wohl oft den Motor der Funkanlage brummen. Auch bei der Funkstation hatten Kraus und Kelbl täglich mit dem Schneefegen zu kämpfen, um ihre empfindlichen Apparate zu schützen. Das war wichtig, denn es galt, die Verbindung mit der Heimat aufrechtzuerhalten und die Verbindung mit den dänischen Kolonien herzustellen, die uns Hilfe bringen sollten für die Station »Eismitte«. Es kam wohl auch vor, daß wir, von der Höhenmessung zurückkommend, Besuch von unserer Küstenstation vorfanden. Die Kameraden hatten uns über tief verschneite, gefährliche Wege aufgesucht, um uns neue Nachrichten von der nächsten Kolonie zu bringen, die sie über das Meereis erhalten hatten. Da galt es nun, vieles zu besprechen und Pläne aufzustellen, wie die Besatzung von »Eismitte« zu retten sei.

Aufnahme Kelbl. Funkbude der Weststation. Das rechteckige Fenster des Apparats ist durch die in Betrieb befindliche Senderöhre hell erleuchtet.

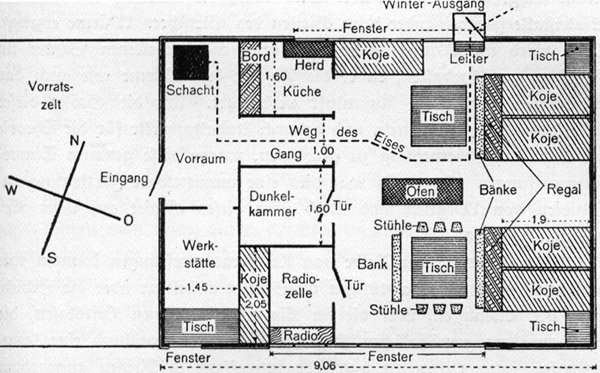

Immer aber hatten wir über diese Besuche große Freude. Waren sie doch die einzige Abwechslung in dem entbehrungsreichen Einerlei der Tage. Ein solches Leben im kleinen Winterhaus auf dem Inlandeis mit so vielen Menschen in engem Raum birgt viele Mühe in sich. Schon früh das Aufstehen ist eine eigene Angelegenheit. Es gehört allerhand Überwindung dazu, sich aus seinem Schlafsack zu lösen, um sich in die Kälte, die sich über Nacht im Hause eingenistet hat, hinauszugetrauen. Am schlimmsten hat es dann der erste. Bei uns war es der Meteorologe, der die Pflicht hatte, den Petroleumofen in Brand zu setzen. Des öfteren streikte der Ofen, und es war ein heiteres, schadenfrohes Schauspiel, vom warmen Schlafsack aus den Meteorologen andächtig vor dem Ofen knien und seine Künste daran versuchen zu sehen. Es gehörte nämlich viel Geduld dazu, bis man den Ofen regelrecht in Gang hatte. Oft war der Schornstein oben zugefroren, und die Flamme schlug dann nach unten heraus; der Ofen spuckte. »Feueranbeter« war der ehrenvolle Titel, den wir dem jeweiligen Ofenversorger gaben, und es war auch eine eigene Andacht, die wir diesem unserm Wärmegott spendeten.

Aufnahme Holzapfel. Eine Ecke im Winterhaus. Vorn ein ausbesserungsbedürftiger Schlitten, an den Leinen hängen Kamikker zum Trocknen.

Nachdem etwas Wärme eingezogen war, gab es auch bald das Frühstück an das Bett serviert. Diese Annehmlichkeit hatten wir untereinander ausgemacht. Eine Seltsamkeit auf dem Polareis: Frühstück mit Grammophonmusik im Schlafsack! Je nach der Vorliebe des musikverständigen Kochs für bestimmte Platten wurde dazu Kritik durch Pfeifen oder Händeklatschen aus den Kojen geübt. So hatten wir manche heitere Stunde, aber auch manche genußreiche, sinnende – dank dieser spärlichen Musik.

Dann aber gab es keine Ausreden mehr für die Siebenschläfer. Die Schachtgruppe drängte zur Arbeit. Damit war das Zeichen zur gemeinsamen Tagwache gegeben. Unter lästerlichen Worten krochen wir aus den Schlafsäcken, sowohl die Besitzer der Renntier- als auch der Daunenschlafsäcke. Letztere, wegen dieses Besitzes scherzweise die »vornehmen, noblen Herren« genannt, waren nun über eins furchtbar entrüstet: die Renntierschlafsäcke haarten nämlich fürchterlich! Kroch man aus einem solchen heraus, so hatte man das Gefühl, sämtliche darin befindlichen Haare mitzunehmen. Diese wirbelten dann überall herum, und ein kräftiges »Kruzitürken, Fix Element« belehrte uns, daß der Koch dieses Tages nicht nur ein Haar in der Suppe oder im Kaffee gefunden hatte. Überall im ganzen Hause lagen sie herum. Es kam vor, daß man behaglich müde sein Pfeifchen rauchte und das Gesicht länger und länger wurde; ein seltsamer Geschmack war im Munde und – man wußte den Übeltäter. Man kann verstehen, daß die Besitzer dieser Schätze gefürchtet und angefeindet waren.

Das war aber nicht das einzige. Durch die Grönländer hatten sich auch richtige Läuse eingenistet. Diese wurden natürlich mit voller Erbitterung verfolgt. Bald zogen auch, von der Kleiderreinigung verursacht, breite Schwaden Benzindampfes durch das Haus und mischten sich mit dem mehr oder weniger zweifelhaften Kochdunst. Es gab einen richtigen Nestgeruch ab, da bei einer Außentemperatur von -40 Grad niemand im Hause lüften wollte. Zeitweilig verbreitete sich dazu noch der sonst so liebliche Duft des Kaffeebrennens durch die Schlafkojen. Der Kaffee mußte nämlich erst gebrannt und dann mit gewöhnlichen Flaschen gemahlen oder besser gerollt werden, denn wir hatten keine Kaffeemühle, und Not macht ja erfinderisch. So ist es nicht zu verwundern, daß sich an manchen Tagen eine dumpfe Erschlaffung unser bemächtigte. Kopfschmerzen, Übelkeit und Niedergeschlagenheit waren die Folgen dieser engen Wohnverhältnisse, von denen wir uns erst nach einigen Liegetagen wieder erholen konnten.

Aufnahme Herdemerten. Wohnecke mit Heizkörper.

Wenn nun alle aufgestanden waren, ging zunächst ein heißes Bewerben um die Petroleumgaslampen los. Wir hatten nur zwei, aber jeder benötigte sie zum Arbeiten. Die Schachtabteilung brauchte sie den ganzen Tag zum Schachtbau. Der Koch brauchte sie zum Kochen. Indes jammerten die Funker, sie hätten kein Licht. Die »Bibberer«, unsere Seismikgruppe, behalfen sich mit einem ganz bescheidenen Lämpchen, und resigniert zog sich brummend manchmal einer tagsüber zurück in seine Koje, da er ohne Licht nicht arbeiten konnte.

An sturmlosen Tagen jedoch arbeiteten wir allesamt draußen. Gegen 18 Uhr kamen wir dann heim, durchfroren und durchnäßt. Dann mußten wir erst die Kleider trocknen. Die Pelzjacke aus Renntierfell, »Anorak« genannt, wurde umgedreht und über den Ofen gehängt. Sie ist für die Polarwitterung von ausgezeichnetem Schnitt, eine Art Schlupfjacke, die man nicht zu knöpfen braucht, mit einer Kapuze daran. Die Hosen aus Hunde- oder Seehundsfell mußten aufgehängt werden und ebenso die Pelzstiefel, die »Kamikker«. Sie sind ein Zwischending zwischen Rohrstiefeln und Fellstrümpfen, weich und biegsam. In diesen Seehundfellstrümpfen trägt man noch andere Strümpfe aus Hundefell. Unter den Fuß wird zwischen die Strümpfe noch eine Schicht getrocknetes Gras gelegt, die als eigentliche Isolierschicht den Fuß beim Gehen von der kalten Schneedecke trennt. Wenn es sehr kalt ist, friert auch wohl die Körperfeuchtigkeit, die sich in diesem Gras verfangen hat. Dann hat man unter dem Fuß eine Eisschicht. Um dies zu verhindern, zieht man einfacherweise noch so ein paar doppelter Strümpfe an. Man hat dann vier Fellstrümpfe mit zwei Grasisolierschichten, die die Kälte gut abhalten. Alle diese Sachen mußten natürlich für den nächsten Tag gut getrocknet werden.

Aufnahme Holzapfel. Kamarujuk im Winter.

Dazu sollten wir unsere Leibwäsche waschen. Einzelne Kameraden rühmen sich aber heute noch, einen ganzen Monat dasselbe Hemd angehabt zu haben. Es war aber auch schwer, große Wäsche zu halten. Denn schon das Wasser zu beschaffen, war umständlich. Zuerst während des Schachtbaus wurde das aus dem Schacht gehauene Eis geschmolzen und für den Hausbedarf verwendet. Später aber mußte Schnee von draußen hereingeholt werden in riesigen Mengen, da ein Eimer Schnee, geschmolzen, nur sehr wenig Wasser gibt. So war für zehn Leute, die essen, trinken und waschen wollten, wenig Gelegenheit, das Waschen richtig durchzuführen.

Schwer hatte es abends der Koch, die hungrige Meute satt zu kriegen. Am schwierigsten jedoch war es für ihn, einen gemeinsamen Nenner für den verschiedenen Geschmack zu finden. Immerhin wurden beachtliche Leistungen erzielt. So kann ich mich gut entsinnen, wie Friedrichs um 24 Uhr dem aus tiefem Schlaf geweckten Lissey zu seinem Geburtstag frischgebackene Kartoffelpuffer überreichte, oder wie es ganz bezaubernd eines Tages hieß: »Es gibt Wiener Schnitzln!«, was dank des Pferdefleisches fast Tatsache wurde. Ein anderer hatte das Bene, daß er wirklich gute Suppen lieferte und damit alle Vorwürfe besänftigte. Weiken dagegen setzte, redlich abgemüht, seinen dick gekochten Pemmikan, der wie Zement stand, schon traditionsmäßig auf den Tisch. Fein war gegenüber den Fleischkonserven, die fast alle, obwohl von verschiedenen Fleischsorten hergestellt, denselben Geschmack hatten, das eingemachte Obst. Dieses ergänzte unsern Proviant in überaus günstiger Weise, und jedes Mal, wenn es Obst gab, waren alle in gehobener Stimmung.

Den Abschluß des Tages bildete meist ein ungezwungenes Zusammensein. Der eine las ein Buch aus der Bibliothek neben einem andern, der fleißig die Tagesbeobachtungen berechnete. Neben diesem schmökerte einer in alten Zeitungen, die wir bald auswendig kannten. Einige Rätselhefte boten auch Abwechslung, während eine Skat- oder Bridgepartie Leben in die Bude brachte, wohl auch die Nacht zum Tag machte.

Aufnahme Kelbl. Die Sonne ist da. Jülg im Ausgang des Winterhauses.

Endlich war aber unser unterirdisches Dasein zu Ende, und eine lichtere Zeit begann. Eines Tages im Februar rief Kraus, der wie täglich durch die enge Dachklappe ins Freie gestiegen war: »Die Sonne ist da!« Wirklich stand die lang nicht mehr gesehene, strahlende Sonne lächelnd im Süden am Horizont und beleuchtete mit feinem, zartem Rot die weißen silbrigen Schneehänge der Kangerdluarsuk-Nordwand. Da herrschte eine Fröhlichkeit in dem engen Raum wie selten. Kraus suchte und suchte, wir wußten lange nicht, was er wollte. Und dann holte er eine neue, unsere letzte Fahne hervor, stieg damit ins Freie und befestigte sie auf dem Dach. Da fächelte nun das breite schöne Tuch im Spiele des Windes hin und her, und die deutschen Farben leuchteten fröhlich weithin in der weißen Landschaft.

Aufnahme Hozapfel. Lissey mit Hunden.

Es war wie ein Taumel. Niemand wollte im Hause bleiben, selbst dem Koch dieses Tages war sein sonst so wichtiges Amt in diesem Augenblick Nebensache geworden, aber alle hielten es für selbstverständlich, und jeder entschuldigte es und war zufrieden. Wir gruben gleich voll Eifer und Freude alle zusammen im Freien unter riesigem Hallo eine große, tief verschneite Propellerkiste aus, eine mühsame Arbeit, vor der sich die Propellerschlittenleute lange gefürchtet hatten. In der Sonne aber ging es wunderbarerweise so leicht und rasch vor sich, daß wir noch Zeit hatten, während der Arbeit eine gewaltige, fröhliche Schneeballschlacht zu schlagen. Niemand hatte gesehen, daß inzwischen der Koch verschwunden war. Und als wir später noch heiter und fröhlich von der Schlacht – die Sonne war schon lange untergegangen – einer nach dem andern durch die enge Klappe verschwanden und in das Haus hinabstiegen, duftete uns warmer Kakao entgegen; der gute Koch hatte uns in seiner Freude das Bestmögliche auf den geschmückten Tisch gestellt, um diesen Tag zu feiern.

Jetzt erschien uns auch unser Haus nicht mehr so furchtbar eng, seit die lichten Sonnenstrahlen weithin über die unermeßliche Schneefläche geschienen hatten. Alles war jetzt leichter zu ertragen. Noch an demselben Tage beschlossen wir, die im Schnee vergrabenen Depots nun in der nächsten Zeit auszugraben. Eine planmäßige Übersicht sollte geschaffen werden über die noch vorhandenen Vorräte und Mittel, die uns hier für die nächsten Schlittenreisen zur Verfügung standen. Wir waren so hoffnungsfreudig in diesen Tagen, daß wir bereits im Geiste eine gut ausgerüstete Hundeschlittenkolonne sich vorwärtsbewegen und im Osten unsern Blicken entschwinden sahen, in der Richtung, in der wir unsere Kameraden in »Eismitte« wußten. Die Rettung der Station »Eismitte« war in diesen Frühlingstagen so hoffnungsvoll nahegerückt, daß unser ganzes Denken und Handeln davon erfüllt war, wie wir den Kameraden Hilfe bringen konnten.