|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bald nach dem Erscheinen von »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde« begannen die Literarhistoriker darüber zu streiten, ob Bettina von Arnim der Romantik oder dem Jungen Deutschland zuzuzählen sei.

Obenhingesehen scheint es in der Tat, als zerfiele Bettinas Leben und Schaffen in zwei einander fremde Abschnitte, deren erster bis etwa 1840, dem Erscheinungsjahr der »Günderode«, reicht und der Romantik angehört, während die zweite Hälfte vorwiegend politisch und sozial bestimmt ist.

Die Romantik hat einen Januskopf, der gleicherweise der Vergangenheit und der Zukunft zugewandt ist. Die ältere Romantik lebt und webt in der dichterischen Verklärung der altdeutschen Welt. Man denke an Wackenroders und Tiecks »Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders«, »Phantasien über Kunst« und »Franz Sternbalds Wanderungen«, an des Novalis »Heinrich von Ofterdingen« – die Früh- und Hauptwerke der Romantischen Schule überhaupt.

Die spätere Romantik breitet sich aus über alle Gebiete des Daseins und Wissens, wird zu einer Weltanschauung im besten und weitesten Sinn. Sie ergreift den ganzen Menschen in allen seinen Daseinsbeziehungen und streift mit den Gebieten der Rechtswissenschaft, der Volkskunde und der Volkswirtschaft auch bereits den politischen Bezirk. Die Kriege um den Bestand der Nation beförderten und vollendeten die politische Wendung.

So breit und weit und tief gesehen zerfällt auch Bettinas menschliche und dichterische Erscheinung nicht mehr in zwei fast willkürliche, fast gegensätzliche Abschnitte, sondern bleibt eine lebendige Ganzheit, wie es Bettina immer war und wie allein sie auch verstanden und geschildert werden darf. Der starke Widerhall, den Bettinas erstes Buch bei Freund und Feind in ganz Deutschland gefunden hatte, mußte sie ermutigen, ihrem Erstling bald ein zweites Werk folgen zu lassen, das dem vorhergegangenen nicht nur ebenbürtig, sondern womöglich überlegen wäre …

Es ist häufig und mit Recht hervorgehoben worden, daß Bettina sich stets mit solchen Menschen umgab, die ihr eigenes reiches Ich so vielseitig und glänzend wie möglich widerspiegelten.

Der Goethebriefwechsel war nach Form und Inhalt besonders dazu angetan, das »Kind« mit all seinen künstlerischen und menschlichen Gaben vielfältig und vorteilhaft zu spiegeln auf dem Hintergrund der überragenden Erscheinung Goethes … Auf der Suche nach einem neuen Stoff, der ihr lag, mußte sich Bettina die Gestalt der »Freundin« bieten, mit der sie eine lange und ergiebige Strecke ihrer äußeren und inneren Entwicklung durchlebt hatte: Caroline von Günderode … Es kam hinzu, daß Achim ihr diese Freundin auch als künstlerisches Vermächtnis in seiner Novelle »Isabella« hinterlassen und als Gegenstand dichterischer Würdigung ans Herz gelegt hatte.

Fünf Jahre vergingen, ehe Bettina mit einer neuen Briefdichtung vor die Öffentlichkeit trat: 1840 erschien »Die Günderode« und war als Spiegelung von Bettinas eigener Jugend – der Jugend, den »Studenten« gewidmet. Vor Jahren schon hatten die Marburger Studenten dem jungen Mädchen am Schloßberg mit Fackeln gehuldigt und ihr Herz schwärmerisch bewegt. Die Worte, mit denen sich Bettina in der Widmung an »Hermanns Geschlecht« und »Deutschlands Jüngerschaft« wendet, klingen so altdeutsch, bardenhaft-bieder, als wären Klopstock und die Göttinger Hainbündler Pate gestanden. Die ganze Romantik des Burschentums wird angerufen, um ihren jugendlichen Zauber über diese dichterische Gabe auszuschütten. Denn dichterisch im schönsten und reichsten Sinn ist auch dieses zweite Werk Bettinas, in dem die fast unendliche Skala ihrer Gefühlswelt wieder aufrauscht. Auf jeder Seite ist Geist und Leidenschaft des »Kindes« spürbar, das sich im Briefwechsel mit Goethe so verschwenderisch ausgab und verströmte … Und doch: Obwohl Bettina sich so bewußt zur Romantik der Vergangenheit bekennt, ist das »Kind« im Unterbewußtsein durchdrungen und getragen von einem Pathos, das der Zukunft gehört. Nicht an die in alten Formen erstarrte Jugend wendet es sich, sondern an die »irrenden und Suchenden« … Es ist nicht mehr die Romantik der Wackenroder, Novalis und Tieck, die beschworen wird: es fiebert schon in dieser Widmung wie im ganzen Buch Günderode eine neue werdende Jugend. Die Pythia und Prophetin der Revolution kündigt sich an …

Wie einst Beethoven im Begriff stand, im Erlebnis Bettinas ihren Dichter zu verdrängen, so schien zur Zeit der »Günderode« für Goethe in Hölderlin ein literarischer Nebenbuhler zu entstehen. »Ein so großer Dichter«, sagt Bettina selbst von Hölderlin, »verklärt sich in seiner Anschauung, er hebt die Welt dahin, wo sie von Rechts wegen stehen sollte, in ewiger, dichterischer Fermentation«. Nicht historischer Tatsachenbericht, sondern dichterisches Gleichnis ist es, wenn Bettina in wunderbar feiner Weise den zerstörten Geist des Dichters gleichsetzt einem Flügel, den dem geistumnachteten Dichter die Prinzessin von Homburg in seine traurige Einsamkeit am Neckar stiftet. Durch den Mund seines Freundes Sinklair gibt sie selbst eine tiefsinnige Deutung: »Dieses Klavier, wo er die Saiten zerrissen, das ist ein wahrer Seelenabdruck von ihm« …

Aus ihrem mitleidenden Seelenverständnis erfühlt sie das Geheimnis von Hölderlins Dichtung, seine besondere Verinnigung mit der Sprache: … »ach, was ist doch die Sprache für ein heilig Wesen! Er war mit ihr verbündet, sie hat ihm ihren heimlichsten, innigsten Reiz geschenkt … Er muß die Sprache geküßt haben. – Ja, so geht's, wer mit den Göttern zu nah verkehrt, dem wenden sie's zum Elend.«

Das gleiche mitleidende Seelenverständnis für den geisteskranken Dichter erweckt in ihr den Wunsch, ihn zu besuchen und zu heilen: »… gleich wollt' ich das Gelübde tun, diesen Wahnsinnigen zu umgeben, zu lenken, das wär noch keine Aufopferung, ich wollt' schon Gespräche mit ihm führen, die mich tiefer orientieren in dem, was meine Seele begehrt, ja gewiß weiß ich, daß die zerbrochenen, unbesaiteten Tasten seiner Seele dann wieder anklingen würden.«

Es ist die Romantik der Zukunft, die die der Vergangenheit ablöst. Neben der altdeutschen Romantik ist es der romantisch-griechische Ton Hölderlins, der Bettina besonders teuer war, sein festlich-stürmender, elegisch-weich verklingender Dithyrambos, der um das verlorene Griechentum klagt und »zum Parnassos« der Götter Griechenlands »hinanjubelt«. Die nackte Herrlichkeit griechischer Jünglinge schimmert auf. Die Sehnsucht Iphigeniens und Diotimas tritt an Mignons Stelle. Hellenische Schönheit, Hellenische Freiheit – das »Reinmenschliche«, durch das uns das Griechentum so viel gegenwartsnäher wird als jenes Mittelalter mit seinen gotischen Domen, Ritterburgen und Künstlerwerkstätten – tritt in seine Rechte. Die dritte und abschließende Phase der Romantik, die »Menschheitsverklarung« hebt an. Ob sie, apokalyptisch, schon im 13. Jahrhundert aus dem »Ewigen Evangelium« des Joachim von Fiore stammelt, ob aus dem »Sonnengesang« des Heiligen Franziskus jubiliert, oder im 18. Jahrhundert mit Rousseau schwärmt – es ist immer die gefühlte Welt und ist am Ende wie am Anfang auch die Bettinas! …

»Die Günderode« machte entfernt nicht das Aufsehen, das Bettinas erster Briefroman, der Goethe-Briefwechsel, gemacht hatte … Verschiedene Gründe wirkten zusammen, das Erscheinen eines Buches fast unbemerkt vorübergehen zu lassen, das in seiner Naturschwelgerei und Musikalität alle Vorzüge, in seiner Formlosigkeit alle Fehler des »Kindes« aufwies. Die Günderode war als Dichterin so gut wie vergessen; vergessen war auch ihr tragisches Ende im Rheinstrom, vergessen vielleicht auch die Dichterin Bettina? … War nicht etwa die Zeit der Romantik überhaupt abgelaufen? Das Publikum müde neuer schrankenloser Phantastik, wie Bettina sie im Extrem vertrat?

Oder war nicht vielmehr just eben die Romantik im Begriff, den Thron zu besteigen und in Gestalt eines glänzend befähigten Herrschers ein goldenes Zeitalter für ganz Deutschland heraufzuführen? Es war kein Wunder, daß sich die ausschweifendsten und stolzesten Hoffnungen und Erwartungen an die Erscheinung dieses Hohenzollernprinzen knüpften. Was sich auch nur ersinnen ließ, um ihn beizeiten für seine Regentenaufgabe vorzubilden, war geschehen. Auf und neben der Hochschule leiteten die besten Lehrer seine Erziehung. Als Soldat und auf Reisen hatte Friedrich Wilhelm ausgiebig Gelegenheit, sich mit Menschen und Einrichtungen des In- und Auslandes vertraut zu machen. In alle Zweige der Staatsverwaltung wurde er praktisch eingewiesen. Seine Vorliebe für die Kunst fand in Italien und in Frankreich reiche Nahrung. Frühzeitig trat er in freundschaftlichen Umgang mit Künstlern, Literaten und Gelehrten von Rang.

Alle guten Feen des Märchens hatten, so schien es, dem Kronprinzen ihre schönsten und nützlichsten Gaben in die Wiege gelegt. Eine böse Fee aber fügte als trauriges Angebinde das Verhängnis hinzu, daß alle diese Gaben zum Nachteil für ihn ausschlagen mußten.

Sein Äußeres war bestechend, sein Auftreten wahrhaft königlich. Eine mitreißende Rednergabe, gepaart mit überquellender Phantasie, verführte ihn zu übertriebenen Verheißungen, auch wohl zu gelegentlichem Komödiantentum. Die lange Anwartschaft auf den Thron steigerte die auf ihn gesetzten Hoffnungen ins Unerfüllbare …

Heinrich von Treitschke meint von dem neuen König, der im Juni 1840 den preußischen Thron bestieg:

»Friedrich Wilhelm IV. hatte das 45. Lebensjahr erreicht, und seine gedunsene Gestalt mit den geistreichen, aber schlaffen, bartlosen Gesichtszügen erschien trotz der jugendlich-unruhigen Bewegungen schon etwas gealtert.«

Ein Jahr vor der Revolution kritisierte David Friedrich Strauß den König mit seiner vernichtenden satirischen Schrift: »Der Romantiker auf dem Throne der Cäsaren.«

Vor aller Öffentlichkeit führte der vielgelesene, glänzende Prosaist und Theologe den Beweis, daß im Kampf mit dem »Genius der Zukunft« jeder noch so begabte und mächtige Mensch unterliegen müsse, der »eine ausgelebte Geistes- und Lebensgestalt wieder herzustellen oder gewaltsam festzuhalten« suche. Gleichzeitig wird hier über die Person und die Sache der Stab gebrochen: es ist der König mit seiner mittelalterlichen und absolutistischen Geistesrüstung und mit ihm die abgelebte Romantik der Vergangenheit.

Es leuchtet ein, daß Bettina mit besonderer Spannung gerade diesem König entgegensah. Nicht allein die romantische Geistesverfassung verband den vielversprechenden Hohenzollern mit ihr, sondern auch manche beiden gemeinsame Naturanlagen: eine überströmende Phantasie, die beide gern und viel reden ließ und sich in Worten berauschte; auch die Unklarheit, in die sie sich vor der harten Sprache der Tatsachen flüchteten.

Noch größer als die Übereinstimmung der zwei Romantiker war ihre Verschiedenheit. Der König war, so sehr er durch Wort und Tat darüber täuschen mochte und wollte, eine »fast weibliche Natur« mit einem Anlehnungsbedürfnis, das sich recht und schlecht mit seinem Absolutismus vertrug. Der Frau dagegen, Bettina von Arnim, eignete eine »fast männliche Entschiedenheit«, das Verlangen, andere zu leiten, und die Abneigung, sich von anderen Weg und Ziel vorschreiben zu lassen. Bettina war nicht allein die Überlegene, sie fühlte sich auch als solche und machte von vornherein ihre Überlegenheit geltend. Es ist erstaunlich, mit welch nachtwandlerischer Sicherheit Bettina, das »Kind«, auf Friedrich Wilhelm zugeht und sich des einzigen, allein richtigen Weges bewußt glaubt. Sie und nur sie ist berufen, dieses ihres Königs Pythia und Sibylle zu sein. Ihn zu lenken und zu leiten ist ihr von den Sternen vorausbestimmt.

Noch ein großer Unterschied waltete zwischen Bettina und dem König, den zu regieren sie berufen war: sie und nicht er erkannte klar, soweit ihr Klarheit möglich war, daß es aus und vorbei sei mit der Romantik der Vergangenheit, aus und vorbei mit den Königen von gestern, die in mittelalterlichen Vorstellungen und Träumen lebten und von Gottes Gnaden die Völker regierten. Von Gottes Gnaden waren nur die Völker, nicht die Könige …

Unter den Freunden, Bekannten und Verwandten Bettinas war es schon vor dem Jahr 1843, in dem das Königsbuch erschien, kein Geheimnis, daß ihr neues Werk ein politisches sei. Sie wolle »dem König die Wahrheit sagen«, sickerte es da und dort in Briefen durch … »Wir müssen den König retten!« sagte sie zu dem befreundeten Schriftsteller Carrière, als er sie im Jahr 1840 in Berlin aufsuchte. Ihr war zumute wie einem Menschen, der ein Unglück mit Gewißheit voraussieht und noch im letzten Augenblick verhüten möchte. An den besten Absichten Friedrich Wilhelms war nicht zu zweifeln; ebensowenig daran, daß er im Widerspruch mit dem Geist der Zeit auf Schritt und Tritt das Verkehrte tat; daß er und sein Volk in fremden Zungen aneinander vorbeiredeten und statt zusammen- immer weiter auseinanderkamen.

Bettina übersah freilich, daß so noch nie mit einem König geredet worden war, und kein König mit sich so reden ließ. Nach Inhalt wie nach Form ist »Das Buch gehört dem König« wohl eines der merkwürdigsten Bücher unserer Literatur. Bestimmt, einen Träumenden aufzuwecken, wachzurütteln, verzichtet es auf alle Mittel einer fesselnden Darstellung und einer überzeugenden Beredsamkeit. Verzichtet darauf mit Wissen und Willen: »Wir fahren mit einem Hauderer« erklärt die Verfasserin selbst, »der alle Viertelstunde ein Schnäpschen nimmt und alle Anrand Fütterung hält!« Nichts von logischer Führung und Auseinandersetzung der Gedanken, sondern ein zwangloses Geplauder, das vom Hundertsten ins Tausendste gerät. Eingekleidet ist die langatmige »Erzählung« – wenn man von einer solchen reden darf – in Unterhaltungen der Frau Rat Goethe mit verschiedenen Frankfurter Persönlichkeiten, denen sie ihre Meinung über politische, religiöse und soziale Fragen zum Besten gibt. Gehörtes und Erdichtetes mischt sich willkürhaft durcheinander. Die Frau Rat wird im Auftrag der Königin Luise, also der Königin-Mutter, vierspännig nach Darmstadt abgeholt und von der Fürstin in einem Garten auf das Liebenswürdigste empfangen und mit einer goldenen Kette beschenkt. Gegen Abend wird die Rätin wieder ebenso feierlich nach Frankfurt zurückgefahren, wo die Wache vor ihr ins Gewehr tritt und sie dann ihren Anverwandten die Darmstädter Erlebnisse im besten Mainfränkisch, wie es so auch Bettina selber sprach, erzählt … Dies die dürftige Rahmenerzählung des Buches, die nur von der sprudelnden Originalität der Frau Rat lebt. Daneben poetische Stellen und eine Fülle freiheitlicher Ideen, die sich als solche der Mutter Goethes ausgeben, aber die Bettinas find.

Man muß diese Gedanken Bettinas über Politik, Religion und soziale Fragen ergänzen und klären durch Hinzuziehung ihrer anderen Werke, will man ihren politischen Ansichten ein festes und leidlich geordnetes Bild geben. Sie beklagt sich leidenschaftlich über die »Sklavenzeit«, in die sie hineingeboren sei, über den eingesperrten Geist und den Knebel, der jedem den Mund verschließt. Immer wieder bekennt sie sich als überzeugte Anhängerin und Schülerin Rousseaus und seines Naturrechts, in dem sie die »einzige Straße der Menschheitsverklärung« sieht …

Es ist nicht zu ermitteln, wann die erste briefliche Berührung zwischen Bettina und Friedrich Wilhelm stattfand. Möglich, fast wahrscheinlich, daß der Kronprinz Ende 1839 in einem huldreichen Brief aus eigener Initiative der Verfasserin des Goethe-Briefwechsels seine Bewunderung aussprach. In einem Brief, den sie im April 1640 absandte, gesteht Bettina, in Gedanken oft Gespräche mit dem Kronprinzen geführt zu haben – Gespräche, wie »Menschen sich besprechen, die der Wahrheit allen Schein opfern« … Merkwürdiges Geständnis aus dem Munde des »Kindes«, das früher immer bestrebt war, dem Schein alle Wahrheit unterzuordnen! Doch Bettina hält es so mit dem Prinzen und König, wie sie es ankündigt. Eher verleugnet sie ihre romantische Natur, als daß sie ihrem königlichen Freund, dem »Geliebten«, dem »Traumgenossen« und wie immer sie ihn nennt, eine noch so bittere Wahrheit vorenthält. So gewiß das ganze Königsbuch einzigartig in aller Literatur ist, so ist es auch das Verhältnis zwischen ihr und dem Monarchen. Sie redet zu ihm bestenfalls wie zu ihresgleichen, meist vertraulicher, nur gezwungen – man spürt es – mit Wahrung der höfischen Formen. Der König hat in ihrer Vorstellungswelt eine staatsrechtlich schwer zu fixierende Stellung. Er ist alles andre eher als ein absoluter Herrscher. So hoch sie oft in der Poesie greift, um seine Machtfülle, die Heiligkeit seines Amtes, seine Königswürde anschaulich zu machen, sie sieht ihn nicht wie der Untertan den allmächtigen König und Herrn, eher ist er ihr der Primus inter pares, der Erste und der Gleichgestellte. Es hastet dem Verhältnis etwas an von dem des patriarchalischen mittelalterlichen Fürsten zu seinem Lehensmann, des altdeutschen Edelings zum Freisassen. Wie alle Lebensäußerungen Bettinas, quillt auch ihre Politik aus dem Gefühl, wird von der Phantasie, nicht vom Verstand bestimmt. Sie stellt an den König die Forderung, ein Friedensfürst zu sein und gründet seine und seines Volkes Verantwortlichkeit ganz auf das Gewissen: »Nicht purpurrot, nicht im langhinwallenden Heldenmantel voller Wundenmale soll uns die Sonne aufgehen, nein, in der Divinität des sittlichen Gefühls. Da sind auch noch Stufen zu ersteigen für den deutschen Fürsten und sein Volk; das Blau des Friedenshimmels soll ihn umwehen, das Panier der Selbstverleugnung zum Wohl der Gesamtheit soll von ihm aufgepflanzt sein, und das Volk soll seine Entwicklung heiligen in ihm. Die Erhebung der Menschheit zum Genius, das ist das einzige Mittel, um rasch uns aller unwürdigen Collissionen zu erledigen, das wird und muß in den Nationen wahr werden wie in ihren Helden!«

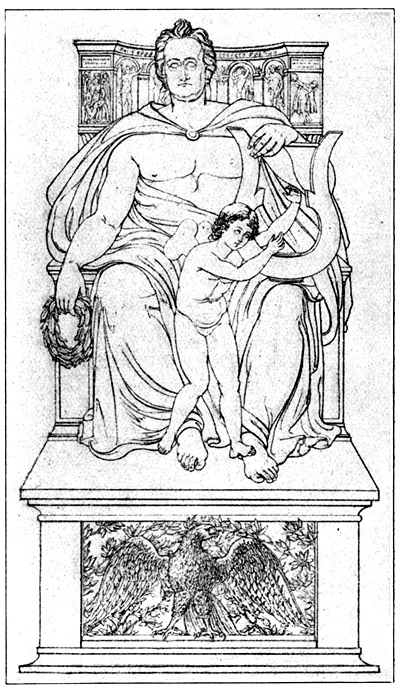

20. Bettina

21. Entwurf für ein Goethedenkmal

Ihr Demokratismus, weit ihrer Zeit voraus, gipfelt in dem erhebenden Bekenntnis: Was ist Volk? Die ganze Menschheit ist Volk, alles was nicht zu ihm gehört, muß selbst sich ausscheiden. Und sie zieht aus diesen idealen Leitsätzen radikale praktische Folgerungen: der König solle sich nicht mit veralteten Mächten wie dem Geburtsadel einlassen, sondern sich mit denen der Revolution verbünden; er müsse die Denkfreiheit an die Stelle der Geistessklaverei setzen, mit den verfolgten Demagogen regieren, denn der Fürst sei des Volkes wegen da, nicht das Volk des Fürsten wegen. Während Bettina in ihren politischen Anschauungen weithin den Ideen Rousseaus und denen des neuen Liberalismus folgt, entdeckt sie mit der erstmaligen kühnen Stellung der sozialen Frage und ihrer Beantwortung Neuland …

Wer in Deutschland hat früher und bewußter all jene freiheitlichen, demokratischen Forderungen aufgestellt, als, diese Frankfurterin, diese Romantikerin? Diese Tochter eines italienischen Kaufmanns und Gattin eines preußischen Junkers? Volkskönigtum, Völkerfriede, Völkerverständigung standen auf ihrer Fahne … Sie lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit und das öffentliche Gewissen mit kühner Offenherzigkeit auf die Not des Proletariats und fordert vom Staat und den besitzenden Klassen tatkräftige Abhilfe, opferwillige Beseitigung des Herrschenden Elends. In einer Beilage zum Königsbuch (»Sokratie der Frau Rat«) gibt sie in den Aufzeichnungen eines jungen Schweizer Studenten, der viel bei ihr verkehrte und mit ihr die Berliner Elendsviertel durchwanderte, erschütternde Einblicke in die notvollen Lebensbedingungen des Berliner Armenviertels vor dem Hamburger Tor, dem sogenannten »Vogtland« … So kann der Sozialismus Bettina mit Recht zu seinen ersten deutschen Vorkämpfern zählen und man hat sie mit gutem Grund die »Sibylle der Sozialpolitik des Reiches« genannt, weil sie mit dem Blick einer Seherin Forderungen stellte, Probleme aufgriff und Lösungen suchte, die sich erst das ausgehende 19. Jahrhundert zu eigen machte …

Bettinas Königsbuch erregte bei seinem Erscheinen begreifliches Aufsehen. Man hatte sich nach den schon vorher umlaufenden Gerüchten von Form und Inhalt des kleinen Buches auf allerhand gefaßt gemacht; aber was jetzt zutage trat, übertraf doch alle Erwartungen oder Befürchtungen.

Außer zu politischen und sozialen Fragen nahm Bettina auch zu religiösen scharfe und temperamentvolle Stellung. Sie verlangte auch hier radikale Denkfreiheit, bekämpfte jede Orthodoxie und wollte den Offenbarungsglauben durch einen Pantheismus ersetzen, der den persönlichen Gott zugunsten der Natur entthronte … Auch diese Ausführungen ihres Buches mußten weite, strengkirchliche Kreise vor den Kopf stoßen …

So war in der Tat noch nie dem König die »Wahrheit gesagt« worden. Friedrich Wilhelm soll über das Buch geäußert haben: »Ich kann nichts damit anfangen« … Ein Freund Bettinas meinte, ihm sei bei der Lektüre, als ob er in einen »krabbeligen Ameisenhaufen« sehe. Und ein zeitgenössischer Rezensent schrieb: »Es ist einem, als sähe man in ein Kaleidoskop, das sie einem vorhält, und das statt der Blumenblättchen, Insektenflügel, Zeugfleckchen, Samenkörner und Glasperlen allerlei politische Gedankenmarken enthält, Krone und Jacobinermütze, Kreuz und Schwert, Helm und Perücke, Thron und Rednerbühne, Geld und Bettelsack, Brandfackel und Räucherfaß, und außerdem Blumen und Perlen der Poesie und Symbole der verschiedensten Leidenschaften und Empfindungen.« Wer diesem gescheiten und launigen Urteil einige Berechtigung zuerkennt, muß mindestens einräumen, daß es auch im Kopfe des Königs nicht viel anders aussah. Friedrich Wilhelm IV. war in allem, was er tat und ließ – so auch in der Politik –, ein begabter Dilettant. Eine Dilettantin der Politik – das war auch Bettina. Sie bewies es auch durch ihr Königsbuch, mochte es in all seiner blendenden Buntheit noch so viele geniale Geistesblitze enthalten, seinen Gedankenflug noch so hoch und weit nehmen. Und es nahm ihn – wie schon angedeutet – weit hinaus über die Zeit, in der Bettina lebte und wirkte. So weit, aber auch so hoch, daß die gerechteste Wohlmeinung und Bewunderung' nicht immer zu folgen vermögen. Das gilt in besonderem Maße von den religiösen Ideen, zu deren Verkünder und Fürsprecher das Buch sich machte.

Wieder und mehr fast als sonst tritt im Königsbuch Bettinas fanatische Lust hervor, sich in wirklichkeitsferne Schwärmereien, in mystische Ekstasen zu verlieren, aus ihrer Bewunderung und Liebe einen verstiegenen Kultus zu machen. Sie träumt von einem religiösen Königtum. Die Idealgestalt des Königs, der ihr vorschwebt, ist ein Welterlöser, eine Christuserscheinung, in der die ewige Schöpferkraft zum zweitenmal die Menschheit erlöst.

Bei aller Phantastik, die auch dem »Romantiker auf dem Throne der Cäsaren« im Blut lag, war er denn doch nicht der Mann, der sich zum Gegenstand einer solchen Vergötterung machen ließ! Man versteht auf dieser schwindelnden Höhe von Bettinas Phantastik Friedrich Wilhelms Ausruf: »Ich kann nichts damit anfangen!« Man sieht auch das Kopfschütteln und Achselzucken seiner Höflinge und seiner Minister, die Bettina samt und sonders wie die Frau Rat als »Larifari« abtut und als Esel bezeichnet.

Nimmt man dazu noch die Seltsamkeiten und Gewagtheiten, die sie in ihrem Buch dem König anempfiehlt, wie: eine fürstliche Leibgarde aus Demagogen, eine wissenschaftliche Akademie von Verbrechern usw.; bedenkt man, daß sie dem König mit immer neuen Ratschlägen und Gnadengesuchen anlag, so wird verständlich, daß Frau von Arnim der Majestät mitunter recht unbequem wurde …

So sehr die Meinungen über Bettinas soziale und sozialistische Anschauungen und Bestrebungen auseinandergingen, in einem waren Freund und Feind sich einig, in der Anerkennung ihrer persönlichen Unerschrockenheit und ihres Opfermutes. Sie gehörte nie zu denen, die große Worte nur im Munde führen, sondern stand jederzeit für ihre Worte mit der Tat ein. Noch ein halbes Kind, schenkte sie ihre Bewunderung dem Heldentum und wurde nicht müde, ihrer Freundin Günderode den Heroismus zu preisen. Auch ihr Königsideal, ihre staatlichen und religiösen Ideen gipfeln im Heroentum.

Das ist das Erstaunliche an dieser einzigartigen Frau, daß sich bei ihr die traumseligste Phantasie mit einer Furchtlosigkeit und Festigkeit des Willens ohnegleichen verbindet. Die »Bettina-Kühnheit« so hoch und weitschwingend im Geist, wurzelt in einer physischen Tapferkeit, die bei solchen Phantasiewesen nicht an der Tagesordnung ist …

Als in Berlin jene berüchtigte Cholera-Epidemie umging und viele Todesopfer forderte, war sie es, die vor keinem Krankenlager zurückschreckte und von Arm und Reich als »Engel der Barmherzigkeit« gepriesen wurde. Wie sie persönlich der Krankheit und dem Tode zu Leibe ging, so auch dem Elend und der Armut in jeder Gestalt. Was sie von sozialer Not wußte und verkündigte, stammte nicht vom Hörensagen: sie selber ging allein oder mit ebenso wagemutigen jungen Studenten durch die Gassen des Berliner Armenviertels und half mit Rat und Tat, mit Geld und Gut, wo sie nur konnte. Sogar ein so kritischer, kaltsinniger Beobachter wie ihr »Freund« Varnhagen, verzeichnete in seinen Tagebüchern: »Ich las in diesen Tagen viel Zeugnisse von Bettinas vielfacher, eifriger und segensvoller Wirksamkeit für die Armen; was sie alles erstrebt und vollbracht, ist zum Erstaunen.« Ein späteres Mal, als schon die Wogen der 48er Revolution herandrohten, schrieb er an einen Bekannten, Bettina sei in all den Nöten und Spannungen unter lauter Männern in Berlin allein »tapfer« gewesen …

Eine solche natürliche, vor nichts zurückschreckende Tapferkeit konnte, ob sie wollte oder nicht, auf die Widerstrebenden und Widersacher ihre Wirkung nicht verfehlen. Sie gab Bettina auch den Mut, mit ihren Ratschlägen, Gesuchen und Bitten vor dem Königsthron nicht Halt zu machen. So stritt und kämpfte sie unermüdlich für das Recht gegen wirkliches oder vermeintliches Unrecht. Ihr mehr oder minder erfolgreiches Eintreten für die Brüder Grimm und Gottfried Kinkel und viele andere soll hier nur gestreift werden. In langwierigen Streitverfahren und Prozessen haderte sie mit den Zensurbehörden und den Gerichten.

»Sie tobt gewaltig für Freiheit und Licht, eine wahre Heldin, wenn es darauf ankommt«, schrieb wiederum Varnhagen schon 1840 an den Fürsten Pückler.

Bettina trug gewiß nicht leicht daran, daß der König, den sie nach ihrer Überzeugung zu regieren und zu »retten« berufen war, sich immer weniger ihren Ratschlägen und Beschwörungen zugänglich zeigte, und das Vertrauensverhältnis zu Friedrich Wilhelm IV., das sie einst mit so großen Hoffnungen begründet hatte, mehr und mehr erkaltete, und der König in einer so kritischen Zeit seiner Pythia entraten zu können glaubte.