|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

die von jeher das Interesse der Ethnologen erregt haben.

Die Insel Madagaskar, die an Umfang das Deutsche Reich übertrifft, wird in dem Hochplateau des Zentrums, das man Imerina nennt, von den Hovas, auch Anteimerina genannt, und den Betsileo bewohnt, an der Westküste von den Sakalaven, den Bezanozano in den Urwäldern zwischen Imerina und der Ostküste, den Betsimisaraka, Antaimoro u. a. an der Ostküste, den Mahafaly und Bara im Süden und den Antankarana im äußersten Norden. Trotzdem diese Volksstämme, wie wir alsbald sehen werden, in ethnischer Hinsicht zum Teil ganz verschiedenartig zusammengesetzt sind, haben sich doch im Laufe der Zeit viele allen gemeinsame Gebräuche herausgebildet.

Bei allen ist der Mann der Krieger, der Jäger, der Fischer, derjenige, der das Fachwerk des Hauses errichtet, die Reisfelder aufbricht und für das Vieh sorgt, während das Weib die neuerrichteten Häuser mit Matten und anderem Material bedeckt, für die Feuerung und die Küche sorgt, den aufschießenden Reis auf den Feldern pflegt und selbstverständlich um die Erziehung der Kinder bemüht ist.

Abb. 492. Eine Hottentottin reiferen Alters.

Abb. 493. Buschmannfrau mit charakteristischer hoher Stirn und kurzem Kraushaar. 30 Jahre alt.

Abb. 494. Junge Hottentottin.

Es ist wohl zu beachten, daß über ganz Madagaskar, vielleicht mit Ausnahme der Bezanozano, das Weib dem Manne gleichgestellt ist. In der Ehe findet sich seit Zeiten eine unserer modernsten Einrichtungen: die Gütertrennung der Ehegatten. Außer den eben erwähnten Bezanozano, bei denen sogar die »Heirat auf Probe« existiert, finden wir das Weib nur noch in einer erniedrigenden Stellung im Majunga-Distrikt und auf St. Marie, wo mohammedanischer Einfluß diesen Zustand bewirkt hat.

In Tananarivo, der Hauptstadt, auch in anderen größeren Plätzen wird jedenfalls in den besser gestellten Kreisen europäische Tracht bevorzugt, wogegen die bescheideneren Klassen noch immer an dem »simbo«, einer Art an beiden Enden offenen Sackes, und an dem »akanjo«, der den Oberkörper einhüllt, festhalten. Unsere Abbildungen veranschaulichen am besten, wie diese Tracht beschaffen ist.

Die bevorstehende Geburt eines neuen Erdenbürgers erfüllt die Familie und ihren Anhang mit Freude. Befreundete Frauen erscheinen und bringen der Wöchnerin Geldgeschenke »für die Feuerung«, wie es heißt. Tatsächlich wird trotz der tropischen Hitze beständig ein Feuer erhalten, denn Wärme erleichtert nach den Anschauungen der Malegassen die Geburt. Bezeichnend ist auch, daß die Geburt eines Mädchens mit gleichem Jubel begrüßt wird wie die eines Knaben. Die Taufnamen der Kinder zeigen oft nur die Reihenfolge der Geburt an. So bedeutet »Rafaravavy« das zuletzt geborene Kind. Andere werden mit Tiernamen bezeichnet, z. B. Maus. Hat eine Frau Kinder, so wird sie meist nur die »Mutter von dem und dem« genannt, bis sie im höheren Alter den Respektstitel »Ramatoa« erhält.

Abb. 495. Getauftes Namamädchen. (Von der rheinischen Mission.)

Unter den malegassischen Volksstämmen sind am meisten bekannt geworden die Hovas, die als die Nachkommen eines in vorgeschichtlichen Zeiten aus Indonesien, vermutlich aus Sumatra, ausgewanderten Malaienstammes gelten.

Die Hovafrau ist von olivengelber, zuweilen noch hellerer Hautfarbe als die Südeuropäer. Ihre Gestalt ist nicht hoch, aber doch wohlgebildet. Sie ermangelt durchaus nicht der Grazie und übertrifft auf alle Fälle die Männer ihres Stammes an Schönheit.

Der Kopf der Hova ist rundlich, das Gesicht länglichoval. Die Nase ist ein wenig dick und platt, die Lippen sind etwas wulstig. Am wirksamsten sind wohl ihre mandelförmig geschnittenen, kastanienbraunen Augen.

Das Haar ist schwarz, straff oder gelockt. Junge Mädchen lassen es frei herunterfallen, während verheiratete Frauen es mit Sorgfalt in Zöpfe flechten. Im übrigen ist der Körper der Hova harmonisch gebildet.

Abb. 496. Junges Pygmäenweib.

Abb. 497. Wambuttiweiber in Salambongo.

Über den Charakter der Hovas lauten die Berichte der Reisenden nicht wenig widersprechend. Die einen behaupten, sie hätten alle Laster, die in der Menschheit seit Erschaffung der Welt zu finden seien, während andere sie hoch preisen und ihnen alle möglichen guten Eigenschaften und Fähigkeiten zuschreiben. Einer der besten Kenner, Grandidier, findet nur Tadel für die Herrscherfamilien, die in Madagaskar stets die Nachkommen eines fremden Stammes sind, und behauptet, daß alle schlechten Eigenschaften des Volkes auf die jahrhundertelange Unterdrückung durch seine Fürsten zurückzuführen sind.

Hereromädchen.

Im allgemeinen ist die Hova in ihrem Wesen behend und lebhaft, jedoch eher zäh als stark.

Trägheit, Unzuverlässigkeit und manche andere unschönen Eigenschaften sind ihr oft vorgeworfen worden, am meisten wohl ihre Unsittlichkeit. Die Eltern halten es durchaus nicht für schimpflich, wenn ihr Töchterchen frühzeitig Umgang mit jugendlichen Gefährten des anderen Geschlechts pflegt; sie sind sogar vergnügt, wenn die junge Dame von Zeit zu Zeit für einen Zuwachs der Familie sorgt. Auch in der weiteren Öffentlichkeit schaden die kleinen Geschöpfe, die ihr hier und da aus dem Schoß fallen, keineswegs ihrem Rufe. Im Gegenteil, die Beweise ihrer Fruchtbarkeit sichern ihr in Bälde einen legitimen Lebensgefährten.

Abb. 498. Bastardmädchen.

Abb. 499. Pygmäenfrau bei Salambongo. (Urwaldzwerge.)

Längst ist Polygamie in Madagaskar gesetzlich verboten, aber die sinnesfreudigen Hovas haben doch den Ausweg zu finden verstanden, der ihrer natürlichen Anlage zur Liebe im Plural zu Hilfe kommt. Zwar ist da zunächst die ebenbürtige, angetraute Gattin im eigenen, offiziellen Heim, das sie mit einer Anzahl lieber Freundinnen und Dienerinnen – die Zahl richtet sich nach dem Wohlstand der Ehegatten – bewohnt, aber selbstverständlich ist es, daß der Hausherr sich aller dieser weiblichen Wesen mit gleichem und großem Wohlwollen annimmt. Sollte indessen die Häuslichkeit zu klein oder das angetraute Eheweib mit den unhöflichen Eigenschaften der Eifersucht belastet sein, so gibt es im Ort noch genug der Häuschen und Hütten, in denen der Hausherr alle die Freundinnen, denen er nicht entraten möchte, ansiedelt. Natürlich sind hiermit Zustände geschildert, die sich nur bemittelte Herren leisten können; der arme Hova, und arm ist hier wie überall die große Mehrheit des Volkes, wird sich ehrlich und brav mit einer Hova begnügen.

Die Ehe wird nach exogamen Grundsätzen geschlossen, und das Mutterrecht ist noch heute in Brauch. Beides erinnert wieder an die malaiische Herkunft dieses Stammes.

Vielleicht der bemerkenswerteste Umstand ist, daß die Hova nicht nur körperlich, wie schon erwähnt, sondern auch in geistiger Hinsicht ihre Männer weit in den Schatten stellt. So ist es auch zu verstehen, daß Frauen in diesem Lande stets eine politische Rolle gespielt haben.

Ein den Hovas verwandter Stamm sind die Betsileos. Ihre Frauen, denen Zartgefühl und Gutherzigkeit nachgesagt wird, sind von höherem Wuchse als die Hovas und haben die alte Sitte des Tätowierens, die bei jenen längst unterdrückt ist, noch bewahrt.

Ein anderer verwandter Stamm sind die Betsimisarakas. Auch bei ihnen kennzeichnet sich die malaiische Abstammung. Sie sind überaus gesellig, fröhlich, lieben Tanz und Gesang, und wetteifern in Beweisen von Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit gegen die Fremden.

Nicht verwandt und sozial feindlich stehen die Sakalaven den Hovastämmen gegenüber, ein Volk, das zweifellos aus einer Vermischung mit afrikanischen Stämmen entstanden ist. Die Sakalavin ist von tief schwarzbrauner Farbe. Das Haar ist wellig, nicht wollig wie bei den Negern. An diese erinnert aber wieder die große, flache Nase und der wulstige Mund. Weder im Bau ihres Körpers, noch in der Regsamkeit des Geistes kann sich die Sakalavin mit den Hovafrauen messen. Dafür ist sie aber stärker und ausdauernder. Die kräftig entwickelten Waden sind jedenfalls kein Erbteil der afrikanischen Rasse. Die Sakalavinnen flechten Körbe, Matten, Tücher, Taschen usw. Sie lassen sich von ihren Männern tätowieren und haben in ihren Sitten noch manche Eigenschaften, die sie als ein mehr oder weniger barbarisches Volk kennzeichnen. Vignola führt in seinen Büchern ein recht bezeichnendes Wort der Sakalaven für Ehescheidung an: es heißt auf deutsch übersetzt – »Dank«.

Abb. 500. Junges Hovamädchen von Madagaskar.

Abb. 501. Junge Bastardfrau.

Bastards nennt man in Südafrika die Mischlinge von Europäern oder Boeren mit Bantu- bzw. Hottentottenvölkern. Obschon die Ethnologie für die Vermischung von Afrikanern mit Europäern den Namen Mulatten (s. den Artikel »Die Mulattin« unter Amerika) festgelegt hat, mag hier die alte holländische Bezeichnung Bastard bestehen bleiben. Wir finden die Bastards, die alle der kap-holländischen Sprache mächtig sind, vornehmlich in Deutsch-Südwestafrika. Rehoboth ist ihr Hauptort.

Von den vielen guten Eigenschaften der Mulattin Amerikas, die unter Kulturvölkern aufgewachsen ist, hat sie keine oder wenige. Der Einfluß von Europäern ist auch noch zu unbedeutend gewesen und die Geringschätzung, die die Deutschen für diesen Mischlingsstamm hegen, trägt gewiß nicht dazu bei, das moralische Niveau der Bastards zu heben.

Abb. 502. Eine Hova-(Anteimerina)-Frau. Guter Typus der Haupteinwohner Madagaskars. Die malaiische Herkunft dieses Stammes ist unverkennbar.

Abb. 503. Ein Betsimisarakamädchen. (Madagaskar.)

Von häßlichem Äußeren, lichtbrauner Farbe, etwa wie die italienische Landbevölkerung, ist die Bastard von stattlicher und robuster Figur. Ihr Äußeres kennzeichnet stark ihre afrikanische Herkunft; aber auch die meisten ihrer Eigenschaften hat sie von der eingebornen Rasse, wie Hang zur Trägheit, zum Betteln und Unzuverlässigkeit. Kaum, daß irgend welche Züge ihrer europäischen Väter, der Boeren, die wir ja auch nur als degenerierte Europäer ansehen können, an ihr zu bemerken sind. Allenfalls ist sie intelligenter als die Hottentottin.

Bayer, der viele liebliche junge Mädchen unter ihnen gesehen haben will, hält sie für weit besser als ihren Ruf.

Die christliche Bastard kleidet sich halbwegs europäisch und eignet sich eine wenn auch nur sehr primitive Bildung an.

Ihr Haar ist weniger kraus als bei den Negern, die Nase ist platt, die Wangen sind hohl. Die Stirn ist abgeplattet, die Backenknochen ragen hervor, die kleinen, dunkelbraunen oder graublauen Augen liegen tief, stehen aber gerade.

Infolge von Faulheit und Völlerei wird das Bastardweib oft fett.

Im Jahre 1652 gründete die Niederländisch-Ostindische Compagnie in der Tafelbay ihre erste Niederlassung auf afrikanischem Boden, gewissermaßen als Station für den Seeweg nach Ostindien. Da es den jungen Kolonisten, die hier ein gütiges Klima und einen für Ackerbau- und Viehzuchtzwecke günstigen Boden fanden, gut ging, zogen sie bald neue Heimatsmüde an, denen im Jahre 1687 flüchtende französische Hugenotten sich anschlossen. Aus der Vermischung dieser letzteren, die zwar immer in der Minderzahl blieben, mit den holländischen Kolonisten ist das Boerenvolk (spr. Buren) entstanden, dessen Drang nach Unabhängigkeit, dessen jahrelanges Ringen nach Freiheit und dessen Geschick, besiegelt durch das so viel mächtigere Albion, die Sympathien Europas errungen hat.

Abb. 504. Betsileofrauen von Madagaskar.

Sind auch die holländischen und französischen Elemente längst ineinander verschmolzen, und ist auch von den Nachkommen der Hugenotten deren Sprache zugunsten der holländischen aufgegeben worden, so wiederholen sich doch beständig zwei durchaus verschiedene Typen, nämlich ein holländischer und ein französischer Boerentyp.

Die Boerin des holländischen Typs zeigt in fast völliger Übereinstimmung das Gepräge der holländischen Bauern des Mutterlandes. Wie bei diesen ist die Haut glanzlos und rein weiß, die Form des Gesichts zeigt eine gewisse Härte, die ganze Erscheinung ist plump und ziemlich unfein. Dementsprechend sind auch ihre Bewegungen. Vorteilhaft von ihr unterscheidet sich die Vertreterin des französischen Typs. Wird man auch in dieser eine Französin vergeblich suchen, so zeigt sie doch wenigstens den Abglanz eines physisch feiner gebildeten Menschenschlags.

Ihre leicht ölig glänzende Haut erinnert an das Bräunlich-Weiß, das man bei Franzosen so häufig findet. Der Schnitt des Profils ist unverkennbar feiner als bei ihrer holländischen Schwester, die Augen sind oft von auffallender Schönheit, und angenehm berührt eine etwas größere Lebendigkeit und Entfaltung von leichteren, nicht ungraziösen Bewegungen. In ihrem Wesen aber, in ihren engbegrenzten Lebensanschauungen gleichen sich durchaus beide Typen.

Begeben wir uns nun zu der Boerin weit im Innern der südafrikanischen Kolonien, wo sie im »Veld«, weit ab von aller Zivilisation, unter Hottentotten und Kaffernstämmen oder gar auf dem »Treck« (Wanderung) aufwächst.

Während sich die Boeren im allgemeinen rein gehalten haben von einer Vermischung mit der schwarzen Rasse, zeigen sich hier doch, besonders im äußersten Westen der Kapkolonie, Beimischungen farbigen Blutes. Die junge Boerin entwickelt sich physisch schnell; mit 16 oder 17 Jahren gleicht sie unseren 23-24jährigen Mädchen. So wird sie auch entsprechend jung verheiratet und gebiert ihrem Gatten zahlreiche Kinder. Bei einer einzigen Frau sind achtundzwanzig Sprößlinge gezählt worden! Ein Wagen, ein Zelt, eine Schaf- und Ziegenherde bilden die ganze Glückseligkeit des jungen Paares.

In der Jugend von proportionierter Fleischigkeit, nimmt die Boerin im höheren Alter außerordentlich an Leibesfülle zu. Zur Freude ihres Gatten, der in solch einem wandelnden Fettklumpen sein Ideal erblickt. Sinn für Musik ist wenig entwickelt, von anderen Künsten zu schweigen. Auch von Sang und Tanz hört man wenig. Die einzigen Bücher, die die Boerin kennt, sind der Kalender und die Bibel, aus denen der Vater täglich vorliest. Eine gleich stumpfsinnige Existenz findet sich kaum zum zweiten Male bei einem Volksstamm, der sich zu den Europäern rechnet.

Abb. 505. Betsimisarakafrau. Die Vermischung von malaiischem und Bantublut ist deutlich erkennbar..

Leutnant J. A. G. Elliot, der solche entlegene Ansiedlungen, in denen oft alle Wagen und Zelte von Blutsverwandten bewohnt werden, besucht hat, erzählt, daß der Boer freilich schnell zum Arzt schickt, wenn er sich selbst nicht wohl fühlt; ist aber sein Weib oder ein Kind erkrankt, so denkt er nicht daran, sich Kosten zu machen. Die Liebe zu seinen Familienmitgliedern ist eben nicht sehr groß; sie sind ihm nicht viel mehr als sein Vieh. Er denkt sich, wenn sein Weib etwas Böses begangen hat, um nicht länger auf Erden zu weilen, so wäre es sündhaft, das Vorhaben des Allmächtigen zu stören. Wenig erfreulich ist auch das Bild, das uns Schweiger-Lerchenfeld von der Boerin entwirft:

Abb. 506. Eine Sakalavin von Madagaskar.

»Eine Kindheit ohne Freuden, eine Jugend ohne Zauber, eine Ehe ohne Zärtlichkeit und Familienglück, das ist der Lebensweg, den das weibliche Geschlecht in den Niederlassungen am Oranje und Vaal von der Wiege bis zum Grabe zurücklegt. Als Familienmutter teilt sich ihr Tun und Treiben in zwölf Stunden im Bett liegen, elf Stunden auf dem Stuhl sitzen, wo sie mit Teetrinken, Teeschenken, Schnupfen und Nähen die Zeit verbringt.« – Hier irrt sich Schweiger-Lerchenfeld. Teetrinken ist bei den Boeren – mit Ausnahme derjenigen, die in Johannisburg oder in den Hafenstädten englische Sitten angenommen haben – unbekannt. Gemeint ist schlechter, verwässerter Kaffee, der aus großen Tassen, die eher kleinen Eimern gleichen, den ganzen Tag getrunken wird.

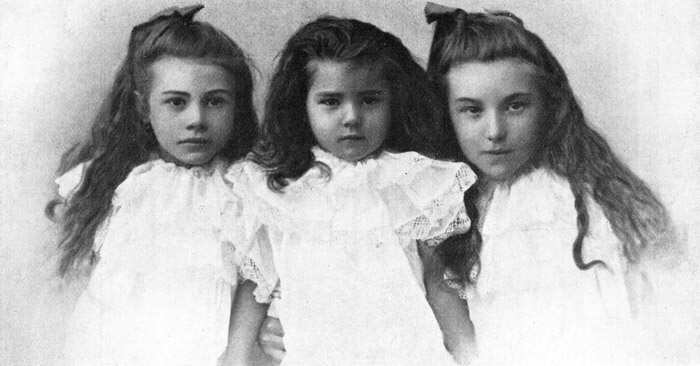

Abb. 507. Boerenkinder der Kapkolonie. (Holländischer Typ.)

Das Mobiliar in einem Boerenhause, hunderte von Meilen weit von der Zivilisation, hat wohl der »Ohm« (so pflegen sich die Boeren anzureden) mit seinen ältesten Söhnen plump und einfach selbst hergestellt. Das grobe Leinen und andere Stoffe mag »Tantje« (Name für die Boerenmutter) mit ihren Töchtern gewoben haben, obgleich sie heute meist vorziehen, solche Bedarfsartikel in den über das ganze »Veld« verstreuten Storehäusern einzukaufen. Natürlich huldigen die Frauen hier, was ihre Kleidung betrifft, keiner Mode, und auch der nie fehlende Sonntagsstaat ist von denkbarster Geschmacklosigkeit. Dieser wird zum Besuch der oft Meilen entfernten Kirche angelegt. Da erscheint die Boerenmutter in schwarzseidenem Kleid und mit einem mit mächtigen Straußfedern geschmückten Hut, die Kleinen in Spitzenkleidchen mit roten Schärpen oder in Matrosenanzügen.

Abb. 508. Jugendliche britische Afrikanderin.

Abschreckend wirkt auf Europäer die Unsauberkeit dieses Volkes, das z. B. seine Mahlzeiten aus einem gemeinschaftlichen Trog einnimmt, wobei nicht selten mit den unsauberen Fingern in die Speise unmittelbar hineingegriffen wird. Ältere Leute pflegen ihre Kleidung nicht abzulegen, wenn sie das Bett aufsuchen, jenes charakteristische Boerenbett, das an Breite seinesgleichen sucht. Es hat freilich oft die gesamte Familie in seine Decken einzuhüllen, alt und jung, den Ohm, das Tantje, die Söhne und Töchter.

Abb. 509. Junge Boerendame. (Französischer Typ.)

Aber auch an sympathischen Zügen fehlt es nicht. Wlast hat die Boeren beobachtet, die bei Ausbruch des Krieges, Männer und Knaben, begleitet von ihren weiblichen Angehörigen, aus den entlegensten Teilen der Steppe nach Johannesburg gekommen waren, um sich von hier nach den Schlachtfeldern zu begeben.

»Als das Zeichen zum Einsteigen gegeben wurde, kam Bewegung in die stehenden oder im spärlichen Schatten der wenigen Bäume lagernden Gruppen. Ruhig und schnell wurden die Plätze eingenommen, trotzdem eine Anzahl von Frauen und Kindern den Scheidenden das Geleit gab. Kein lautes Wehklagen, kein stürmisches Abschiednehmen. Die Männer blieben würdig und ernst, die Frauen gefaßt bis zum letzten Augenblick, wo sie dem schon im Wagen sitzenden Gatten oder Sohne das Gewehr nachreichten. Entschlossenheit und Gottvertrauen blickten Männern und Weibern aus den Augen. Dann noch ein letzter Gruß, ein letztes Kopfnicken, und der Zug setzte sich in Bewegung. Wohl löste sich jetzt hier und dort der Schmerz in einen Strom von Tränen auf, und derbe, ehrlich gemeinte Flüche gegen die gottlosen Friedenstörer entwanden sich den Frauenlippen. Aber keine Anklagen gegen das Schicksal, kein Jammern über die ungewisse Zukunft wurden laut, obwohl die meisten der vereinsamten Weiber schweren Zeiten entgegengingen. Ohne Geld, ohne männlichen Schutz, galt es für sie den weiten Weg zu der entlegenen Farm zurückzufinden, dann aber deren Betrieb weiterzuführen, die schwarzen Arbeiter in Ordnung zu halten und mit ihnen die Ernte zu besorgen. Auch die Verteidigung des Familienbesitzes war nunmehr ihren schwachen Händen anvertraut. Das sind schwierige Aufgaben; aber wie zu der Zeit, da Weiber und Mädchen mit der Büchse die Wagenburgen gegen die Matabele verteidigen halfen, so sind sie auch heute noch ein derbes, tüchtiges Geschlecht. Selbst diejenigen, welche in den Städten oder deren Nähe wohnen, und bereits Federhüte tragen und Modezeitungen halten, bilden Schießvereine und wissen das Gewehr trefflich zu handhaben.«

Auf einer ganz erheblich höher stehenden Kulturstufe steht die Boerin in den der Zivilisation erschlossenen Teilen der Kapkolonie, besonders in den Ortschaften unfern Kapstadt. Hier finden wir in großer Anzahl Familien, die man bei uns etwa als »besseren Mittelstand« bezeichnen würde, Frauen von fraglosem Boerentypus, aber doch angenehm verfeinert, vielleicht um ein geringes indolenter als die britische Afrikanderin, aber wieder genügend regsam, von passabler Bildung und Interesse für moderne Kultur. Hier besucht die junge Boerin vortreffliche englische Schulen. Unter ihren besser situierten Volksgenossen im Innern des Landes ist es fast zur Mode geworden, die Kinder bis zur Erreichung eines »Grades« die normalen und auch die Hochschulen der Kapkolonie besuchen zu lassen, so daß für die Zukunft immerhin auf ein höheres Kulturniveau dieses Volkes zu rechnen ist. In dieser Hinsicht ist die Einverleibung des Transvaals und des ehemaligen Oranje-Freistaates in den Kronbesitz Großbritanniens zu einer wahren Wohltat für das Boerenvolk geworden.

Abb. 510. Junge Boerendame. (Französischer Typ.)

Abb. 511. Eine Boerendame aus dem Innern Südafrikas. (Holländischer Typ.)

sei zum Schlusse noch erwähnt. Sie ist die auf afrikanischem Boden geborene Tochter aus Albions Stamm. Meist stand ihre Wiege in den Hafenstädten oder unfern der Küste des Ozeans, seltener im Veld. Ihre Hauptplätze sind die schmucke Kapstadt am Tafelberg oder das warme Durban, die Hauptstadt Natals. Sie gleicht durchaus der Britin des Mutterlandes, so daß wir uns über sie kurz fassen können. Ihre physische Entwicklung ist eine sehr rapide; junge Mädchen von vierzehn Jahren erscheinen meist als vollentwickelte Jungfrauen, von schlanker, aber genügend fleischiger Gestalt. Prächtig ist das volle, weiche Haar, das sie lang zu tragen lieben. Der Bildungsgrad, den sie in den zahlreichen Schulen und Hochschulen des Landes erlangen, ist beachtenswert. In moralischer Hinsicht gleichen sie ziemlich ihren britischen Schwestern in Europa. Verheiratet sind sie brave und fruchtbare Mütter. Allein in der Lebhaftigkeit des Temperaments und im Unternehmungsgeist stehen sie den Frauen Englands nach. – Zu erwähnen ist noch, daß öfters auch die Boeren Afrikanders genannt werden.