|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

die Buschmänner, die Nama u. a., die wie ein Keil innerhalb der Bantuvölker eingetrieben sitzen.

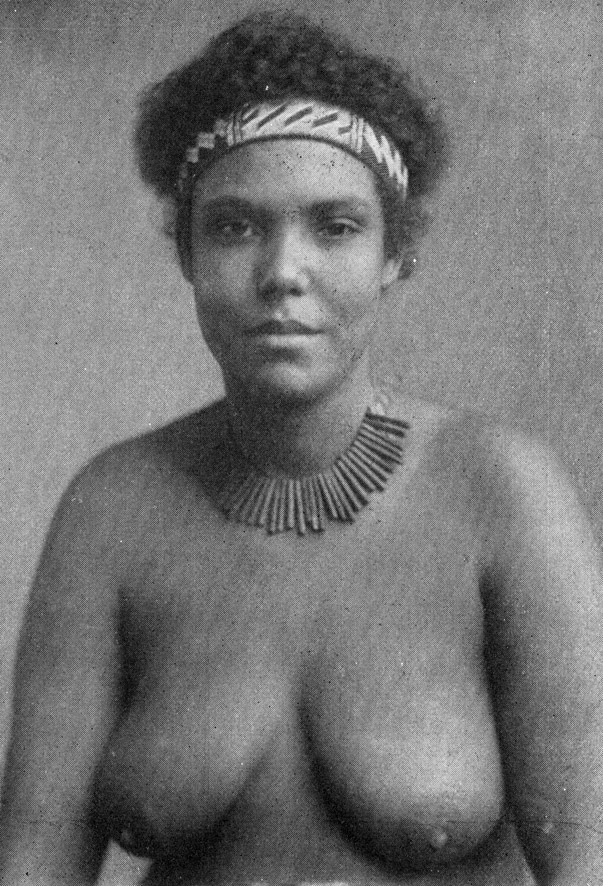

Abb. 483. Zuluschönheit. Tochter eines Häuptlings.

Die Hautfarbe der Hottentottin ist fahlgelb. Barrow kennzeichnet diese Haut vielleicht am schärfsten, indem er sie mit dem Aussehen eines vertrockneten Blattes vergleicht; sie ist trocken, welk, und wirft sich in zahlreiche, unschöne Falten. Die Durchschnittshöhe der Hottentottin beträgt etwa 1,440 bis 1,450 m. Das Haar ist schwarz, dicht, kraus und stark verfilzt. Es zeigt eine starke Neigung zu Gruppenbildungen, und gleicht, wenn kurz gehalten, etwa einer harten Schuhbürste. Der Kopf erscheint als ein gedrückter Langschädel mit schmaler, kleiner Stirn. Aus dem platten Gesicht stehen nur die hohen Backenknochen hervor und bilden mit dem spitz zulaufenden Kinn fast ein Dreieck. Die Augen sind klein, weit voneinandergerückt, und liegen gleichsam in tiefen Höhlen verborgen. Öfters stehen sie schief, mit nach innen gesenkter Lidspalte. Die Nase springt wenig hervor; sie erscheint an der Wurzel wie breitgeschlagen. Die Nüstern sind groß. In dem unschönen Munde mit ziemlich aufgeworfenen Lippen stehen kleine und ebenmäßige Zähne. Die Extremitäten des ganz unbehaarten Körpers sind dürr und mager. Nach Fritsch zeigt das entwickelte Weib vollere Formen, Hals und Nacken sind ebenmäßig, die Arme sind schlank, doch angenehm gerundet und im Verein mit den zierlichen Händen häufig genug von unbestreitbarer Schönheit. Der Busen ist verhältnismäßig klein und zugespitzt; indessen finden sich hier und da auch recht volle Brüste. Die ganze Person ist ein Muster von Häßlichkeit, obschon sie immer noch angenehmer wirkt als die Vogelscheuchengestalt der Männer. Zum Überfluß der Häßlichkeit zeichnet sich die Hottentottin noch durch zwei Monstrositäten aus, die man, wenigstens in diesem Maße, noch bei keinem anderen Volke des Menschengeschlechts entdeckt hat. Die erste ist der Fettsteiß, die zweite die Hottentottenschürze.

Abb. 484. Junge Zulumädchen.

Der Fettsteiß, wissenschaftlich Steatopygie genannt, ist im Grunde nur eine vergrößerte Gesäßform. Sie nimmt, öfters ein wenig spitz zulaufend, zuweilen den dreifachen Umfang eines normalen Gesäßes an. Es handelt sich bei dieser ungewöhnlichen Bildung um locker aufeinanderliegende Fettschichten; bei jedem Schritt gerät dieser Steiß in zitternde Bewegung. Sonderbar, bei den Hottentotten gilt der Fettsteiß des Weibes (er findet sich übrigens nur bei den Weibern) als Zierde und wird durch Zuchtwahl gefördert!

Die Hottentottenschürze ist am Ende eine noch größere Widerlichkeit. Hier handelt es sich um eine künstlich um mehrere Zoll bewirkte Verlängerung der inneren Schamlippen. Ja, es wird von einer Länge von 6-8 Zoll erzählt, so daß der Eindruck einer herabhängenden Schürze verstärkt wird. Daneben findet sich noch häufig eine ebenfalls künstlich bewirkte Verlängerung der Klitoris. Auch diese abnormen Bildungen sollen allmählich die Fähigkeit der Vererbung erworben haben. Nach Fritsch, Hahn und anderen Kennern sind die Masturbationen, denen sich das weibliche Hottentottenvolk ganz offen hingibt, auf Rechnung dieser Monstrositäten zu setzen.

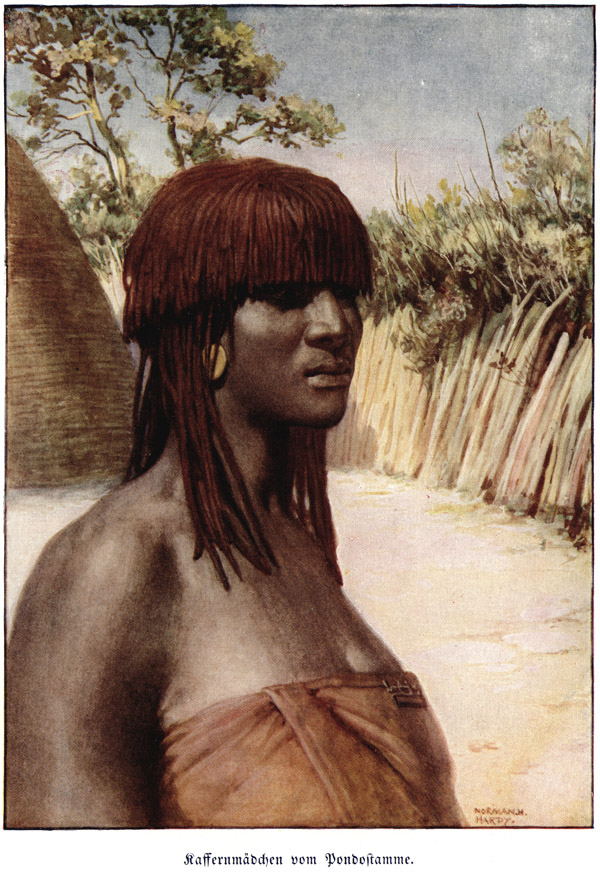

Kaffernmädchen vom Pondostamme.

Abb. 485. Maschonafrauen. Ihre Tracht besteht aus einem kurzen Lederröckchen mit Perlenschnüren und Messinggurten. Die Scheiben, die sie auf der Brust tragen, bestehen aus Muschelstücken oder Straußeierschalen.

Abb.486. Perlengeschmückte Dschaggamädchen aus Deutsch-Ostafrika.

Die Hottentottin gilt als sehr gutmütig, ziemlich intelligent und sehr heiter. Selten wird sie klagen, und selbst in den widerwärtigsten Lagen verläßt sie nicht ihr angeborener Frohsinn.

Abb. 487. Zuluhalbblut. (Der Vater war ein Europäer.)

Der Eintritt der Pubertät wird festlich gefeiert. Die Eheverhältnisse des Hottentottenvolkes sind die der Monogamie. Das Weib heiratet mit dreizehn Jahren. Zwei Jahre lang müssen die jungen Eheleute, die Herzensneigung zusammengeführt hat, im Heim der Eltern wohnen. Die Stellung der Gattin ist eine gute; nichtsdestoweniger müssen die Frauen für sich speisen und sich mit den schmalen Bissen begnügen, die ihnen ihre Manner übrig zu lassen belieben. Andere Reisende berichten dagegen, daß die Hottentottin, obschon sie den Außenstehenden als eine Sklavin erscheint, doch unumschränkte Gebieterin im eigenen Hause ist; ihr Gatte würde es nicht wagen, ohne ihre Erlaubnis einen Bissen zu sich zu nehmen.

Die Nama (Namaqua) sind ein den Hottentotten verwandtes ziemlich schwächliches Völkchen, das hauptsächlich von der Viehzucht auf Wanderungen lebt. Die etwas besser situierten, in der Nähe europäischer Ansiedlungen hausenden Nama gehen heute meist in halbwegs europäische Tracht gekleidet.

Die Beschäftigung der Frauen besteht außer ihren häuslichen Arbeiten und der Obhut ihrer Kinder in der Herstellung von Binsenmatten, die zum Belegen der Wände ihres Hauses dienen, sowie im Zusammennähen von Häuten zu einer Art von Säcken, die sie für eigenen Gebrauch verwenden oder auch im Handel abgeben.

Die Namafrau ist fahlgelb und von ziemlich kleiner Gestalt. Charakteristisch ist ihre Stulpnase. Die Augen liegen horizontal, erscheinen aber schief durch Blinzeln. Diese Eigentümlichkeit dürfte sich übrigens bei allen Faltenhautstämmen finden.

Wenn ein Nama heiraten will, erwartet man, daß er oder seine Angehörigen ein paar Kühe für das Festmahl abschlachten. Das Mädchen hingegen bringt nicht nur eine kleine Viehherde, sondern auch ihre transportable Hütte als Ausstattung mit in die Ehe. Zu der Heiratszeremonie gehört eine Ansprache des Häuptlings, in der er den jungen Gatten ermahnt, gut für sein Weib zu sorgen, sie niemals zu schlagen, wenn sie einmal nicht gehorcht, und wenn Ermahnungen nicht fruchten, sie den Eltern zurückzuschicken. Meistens sind aber diese Ermahnungen in den Wind gesprochen.

Fritsch erzählt uns von der wunderbaren Zungengeläufigkeit der Namafrau und dem ebenso erstaunlichen Reichtum an Schimpfworten, mit denen sie ihren Herrn und Gebieter traktiert, wogegen dieser seiner besseren Hälfte »schlagende« Beweise seiner gegenteiligen Ansicht liefert. Indessen – nach kurzer Zeit ist das häusliche Glück wieder hergestellt und beide scherzen miteinander wie die zärtlichsten Liebesleute. Die Stellung der Namafrau ist eine ziemlich gute; in ihrer Hausarbeit wird sie von Knechten und Mägden unterstützt, die sie nicht selten mit großer Härte behandelt.

Abb. 488. Gruppe von Hereroweibern in der früheren einheimischen Tracht.

Theoph. Hahn erzählt, daß die Namahottentotten das mannbare Mädchen mit einem reich geschmückten Karoß bekleiden, der es gleichsam als heiratsfähig bezeichnet, denn bis dahin ging es in früheren Zeiten völlig nackt einher. Nach dieser Einkleidung sitzt es drei Tage lang dem Eingange der Hütte gegenüber an der Seite, wo sich das Hausgerät befindet, in einem von fußhohen Stäben eingeschlossenen 2½-3 Fuß im Durchmesser weiten Kreise, mit türkenmäßig untergeschlagenen Beinen, den Mund zum Zeichen ihres Hochgefühls und Stolzes fischmaulartig vorgestreckt und zuweilen herausfordernd mit dem Kopfe nickend. Am dritten Tage wird eine fette Ferse geschlachtet. Der nächste Anverwandte, gewöhnlich der älteste Vetter, erscheint mit der Nachbarschaft zur Gratulation und zum Schmaus. Indem er ihr das Magenfell des Rindes über den Kopf hängt, wünscht er ihr so fruchtbar zu sein wie eine junge Kuh. Dann kommen ihre Freunde und Freundinnen mit ähnlichen Glückwünschen, worauf der Festschmaus mit Tanz und Gesang beginnt und mit einem Zechgelage endigt.

Ein Ruin des Hottentottenvolkes ist die Dacha, der wilde Hanf, der zusammen mit Tabak gemischt aus Pfeifen von beiden Geschlechtern geraucht wird. Die Verheerungen dieses Erregungsmittels sollen noch schlimmer als die des Opiums bei den Chinesen sein.

Den Hottentotten verwandt, vielleicht als ein Kümmervolk aufzufassen, sind die Buschmänner, die man wegen ihrer Kleinheit auch öfters zu den Zwergvölkern rechnet.

ist von kleiner Figur, kaum größer als die Frauen der Zwergvölker, aber immerhin so groß wie die Männer des Stammes, und auch deren körperlicher Kraft gewachsen. Ihre lederartige, noch mehr als bei der Hottentottin zur Faltenbildung neigende Haut ist rötlich nach kupferrot hin. Die Faltenbildung findet sich an dem ganzen sehr mageren Körper, so im Gesicht, am Bauch und an den Gelenken. Verglichen mit der Hottentottin erscheint sie schlanker und beweglicher. Bemerkenswert ist, daß ihr Körper keine übelriechende Dünstung ausstrahlt. Der unförmliche Kopf erscheint auf dem Scheitel zusammengedrückt und nach hinten verlängert. Das Haar ist wollig und fein verfilzt. Die Nase ist flach. Die untere Gesichtshälfte zeigt starken Prognathismus. Ihre kleinen unsteten Augen liegen in tiefen Höhlen. Die Ohren sind unförmig groß. Die Entwicklung der Brüste ist gering, wogegen sich häufig Männer mit starken Brüsten finden; nach Fritsch ist es vorgekommen, daß Männer die Säuglinge nach dem Tod der Mutter ernährten, wie mangelhaft es auch geschehen sein mag. Die ganze Physiognomie der Buschmännin ist affenartig.

Auch die bei der Hottentottin erwähnte Fettsteißbildung und sogar die Schürze kommt bei der Buschmännin vor, obschon in geringerem Maße.

In Übereinstimmung mit der ganzen ärmlichen Lebensweise dieses ewig hungerleidenden Volkes ist die Stellung der Buschmännin eine niedrige. Ist die Familie auf der Wanderung begriffen, so schleppt sie die Vorräte und die Säuglinge obendrein auf ihrem armseligen Körper. An den Rastplätzen hat sie für Feuer, Wasser, Nahrung, kurz für alles zu sorgen, was nicht mit der Jagd, die den Männern allein obliegt, zusammenhängt. »Das schwache, alte, oder kranke Weib wird einfach zurückgelassen, eine Schale Wasser, ein paar Wurzeln, ein Stück Fleisch daneben; wilde Tiere werden wohl bald sein Schicksal vollenden.« So erzählt Ratzel.

Abb. 489. Junges Hereromädchen.

Der Körper der Buschmännin ist schmutzig. Das Gesicht beschmiert sie oft mit einer schwarzen Farbe. Die Kleidung besteht aus einem Stückchen Fell, das handgroß vorn herabhängt. Zuweilen trägt sie auch noch hinten ein Stück Springbockfell.

Polygamie ist bei diesem Volk gestattet. Der Buschmann erwirbt sein Weib zwar durch Geschenke, aber Herzensneigung liegt stets seinem Eheentschluß zugrunde. Heiraten unter Blutsverwandten sind verboten. Die Frauen zeichnen sich durch hohe Sittlichkeit aus. Die Liebe zu den Kindern, welche lange gesäugt, daneben aber auch mit Wurzeln und Fleisch gefüttert werden, ist groß, ebenso aber auch die Anhänglichkeit aller Familienmitglieder zueinander.

Zu dem Buschmannstamm zählt man gewöhnlich auch die Bergdamara, für die sich eine genaue ethnologische Bestimmung nicht geben läßt. Bei ihren Hottentottennachbarn gelten sie gleich den Buschmännern als Parias. Sie sind mittelgroß. Ihre Gesichtsbildung erinnert an westafrikanische Neger. Die Mädchen verheiraten sich im achten bis zehnten Jahre. Die Familienverhältnisse werden als sehr zusammenhanglos geschildert.

Die früher für sagenhaft gehaltenen Zwergvölker des schwarzen Weltteils sind den Forschungsreisenden längst bekannt geworden, so besonders die M' kabba, ein den Buschmännern verwandtes Völkchen südlich vom Ngamisee, das in sittlicher Strenge nur die Einehe kennt. Die Frauen der M'kabba erreichen ein Durchschnittsmaß von nur 1,250 m.

Abb. 490. Ovambofrauen vor ihrem Kraal.

Ein anderes viel erwähntes Völkchen sind die Akka, auch Tikkitikki oder Wambutti genannt, die im Süden der Monbottu unweit des Äquators hausen. Es ist bisher vergeblich gewesen, die Akka in größere Gruppen einzureihen, doch scheinen sie ebenfalls den Buschmännern am nächsten zu stehen. Die Akkafrau erreicht etwa das gleiche Durchschnittsmaß wie die M'kabba. Ihre Hautfarbe ist hellgelblichrot, nach anderen Berichten mattkaffeebraun, etwa wie schwach gerösteter Kaffee. Das wollige Haupthaar ist schwach entwickelt. Die besonders um die Augenwinkel faltenreiche Haut gibt der Akka ein weinerliches, frühaltes Aussehen. Der Kopf mir kugeligem Schädel ist außer Verhältnis groß, die Stirn ist niedrig, die Nase platt, die Lippen sind dick, die Backenknochen treten weit hervor, die schnauzenartigen Kiefern sind stark prognath. Die Hände sind zierlich, dagegen die nach einwärts gerichteten Füße plump. Der Blick ist tierisch wild. Eigentümlich ist der weit aufgetriebene Bauch, während die Brust eingedrückt ist. Gleichzeitig erscheint auch das Rückgrat am unteren Teil stark eingedrückt, so daß die ganze Figur einem gewundenen S gleicht. Der Gang der Akka hat etwas watschelndes. Die Ausdünstung des dichtbehaarten Körpers ist stark.

Stanley beschreibt uns eine Akkafrau als ein wenig reizvolles Geschöpf. Sie habe boshafte kleine Augen, die an Affen erinnerten, überhängende Lippen, einen geschwollenen Leib, den Brustkorb eng und flach, hängende Schultern, lange Arme und sehr kurze Beine mir einwärts gebogenen Füßen. Dann sah er aber auch ein junges 17jähriges Mädchen von ganz hübscher Physiognomie und einer gewissen Grazie, deren Haut von der gelblichen Elfenbeinfarbe einer Quadronin war. »Die Augen waren prächtig, aber unverhältnismäßig groß für ein so kleines Geschöpf, fast so groß wie die einer Gazelle, heraustretend und lebhaft. Vollkommen nackt, schien das Fräulein nicht im geringsten verlegen zu sein; offenbar gewohnt, bewundert zu werden, war sie ganz entzückt von unserer Neugier.«

Abb. 491. Ovambofrauen.

Neuerdings hat man auch öfters von den Bequelle, auch Bagielle oder Bakuelle genannt, gehört, einem Jägervolk, das, laut den Angaben Hans Paschens, im südlichen Kamerun lebend, zu zwei bis drei Familien vereint, durch die entlegensten Urwaldgebiete streift, sich nur vorübergehend niederläßt und dann in niedrigen Blätterhütten wohnt, die nur notdürftig Schutz gegen die Unbilden der Witterung gewähren. Während die Frauen in den Lagerplätzen zurückbleiben oder im Walde Beeren und Früchte sammeln, ziehen die Männer auf die Jagd. Inzwischen vollführen die Frauen auf einem nahen Hügel Beschwörungstänze, damit die Jagd gut ausfalle.

Die Haut der Bequelle ist ein schmutziges Graugelb, »schweinslederfarbig«. Die Nase ist breit und flach, die Nüstern sind groß. Die Schulterblätter sind häufig gekrümmt, der Hals ist kurz und die Haltung geduckt. Ein ausgewachsenes Weib maß nur 1,320 m. Die Weiber der Bequelle werden von den ihnen befreundeten Mabea oft zu Frauen genommen und dann ihnen als ebenbürtig geachtet. Dagegen würde eine Mabeafrau niemals einen Bequelle zum Manne nehmen.

Da die Bequelle den umwohnenden Mabea, Ngumba, Bakoko u. a., deren Häuptlingen sie öfters Jagderzeugnisse verschaffen, im Wuchs und Körperbau ähneln, darf man sie gleich den übrigen Zwergstämmen wohl als ein Kümmervolk ansehen.

Wir verlassen nun das Festland von Afrika und betrachten die Frauen einer Anzahl von Volksstämmen auf