|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

deren Gebiete im Guineagolf, im Sudan und in Zentralafrika zu suchen sind.

Folgendes charakterisiert die Negerrasse mit besonderer Berücksichtigung der Frauen:

Die Hautfarbe ist ein bräunliches Schwarz; doch finden sich auch hellere Töne, und gewöhnlich sind die Frauen heller als die Männer. In der Regel enthält dieses Schwarz eine fahlgraue Tönung, in der Erregung aber sieht man es schnell dunkler werden. Daß die Negerin auch zu erröten vermag, kann man häufig beobachten.

Abb. 391. Suahelifrauen aus Sansibar bei der Toilette.

Abb. 392. Maskierte Suaheliweiber von Zanzibar, mit einem Fetisch, der böse Geister abhalten soll, in den Händen.

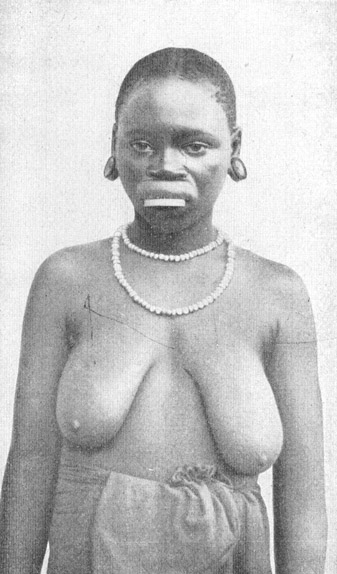

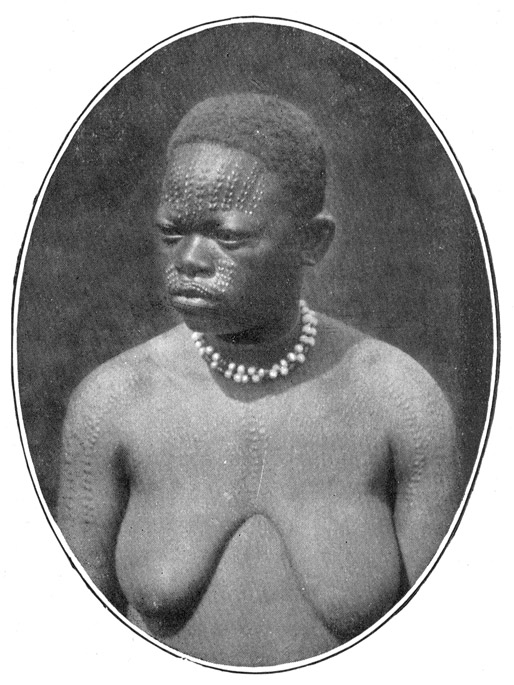

Die Körpermaße der Negerinnen sind sehr verschieden. Die Fleischteile sind voll, oft üppig. Das Haar ist dick, fest und hart, und stark verfilzt. Die Nase ist stets eingedrückt. Die Lippen sind wulstig. Bei allen findet sich eine Ausdünstung von süßlich-saurem, widerlichem Geruch, den sie selbst aber nicht zu bemerken scheinen. Es darf hier eingeschaltet werden, daß nach Aussagen aller exotischen Völker, wie besonders der Neger und Australier, wir Europäer wieder für diese einen unangenehmen, stets erkennbaren Geruch an uns haben. Nach eigenen Beobachtungen fand ich den Negergeruch gerade in den gemäßigten Zonen, so z. B. in Nordamerika, am peinlichsten bemerkbar, während ich ihn in den Tropen, beispielsweise in Westindien, nicht lästig fand. Die Ursache ist meines Erachtens im Klima selbst zu suchen; in den Tropen verursacht die Hitze offenbar ein schnelleres Verflüchten der Ausdünstung.

Die Brüste der jugendlichen Negerin sind oft von idealer Form und Fülle; sie nehmen aber im Alter unter der oft erdrückenden Last von Arbeit und wenn Kinder vorhanden sind, ein widerliches Aussehen an. Bekannt ist, daß die Negerin, um ihre Kinder zu stillen, ihre sackartig gedehnten Brüste den Kleinen über die Schulter oder unter den Armen hindurch reicht. Das Becken der Negerinnen ist enger als das der Europäerinnen.

Abb. 393. Suahelidamen im Sonntagsstaat.

Abb. 394. Suahelifrauen bei der Frisur.

In der Jugend oft von sympathischen, zuweilen sogar auffallend hübschen und feinen Zügen, wird die Negerin im Alter unfehlbar häßlich.

Vollständig nackt einhergehende Frauen findet man bei den eigentlichen Negern sehr wenig. Geburten werden im allgemeinen mit Freuden begrüßt; bei Hirtenvölkern besonders die Mädchen, weil sie bei der Heirat als Kaufpreis eine größere Anzahl Vieh einbringen. Die Kinder werden mit viel Liebe behandelt.

Die Stellung der Frau ist zwar die einer Arbeiterin; aber dennoch genießt sie, je nach dem Stamm, ein mehr oder minder hohes Ansehen. Bei einigen Stämmen findet sich sogar eine Art weiblicher Häuptlingswürde, wie sie z. B. die Lukokescha im Lundareiche inne hat. Die Negerin arbeitet fleißig und tüchtig, mit einer gewissen Langsamkeit, die dem Klima und ihren physischen Anlagen entspricht. Oft besorgt sie auch auswärts die Geschäfte, während die Männer für die Küche, d. h. vornehmlich für ihr eigenes Wohl sorgen, falls nicht das Herumlungern ihre einzige Beschäftigung ist.

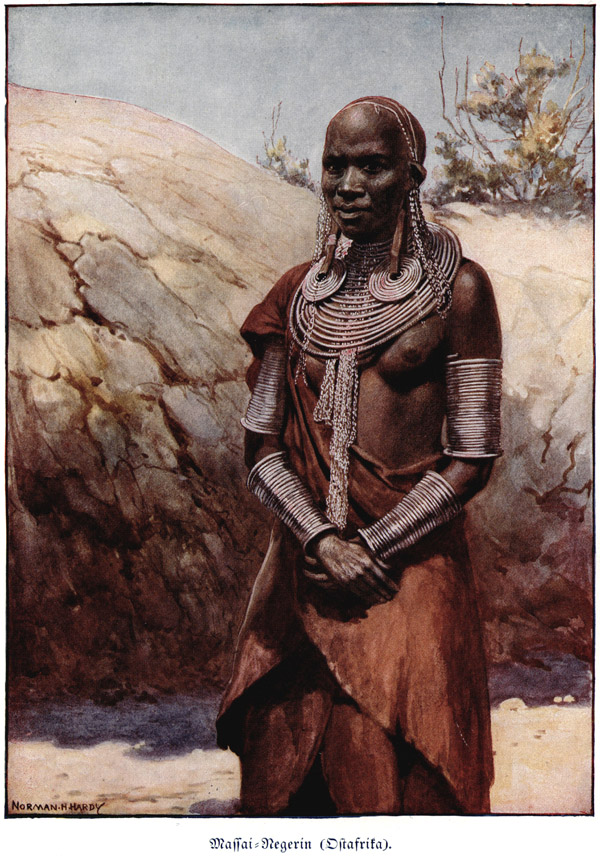

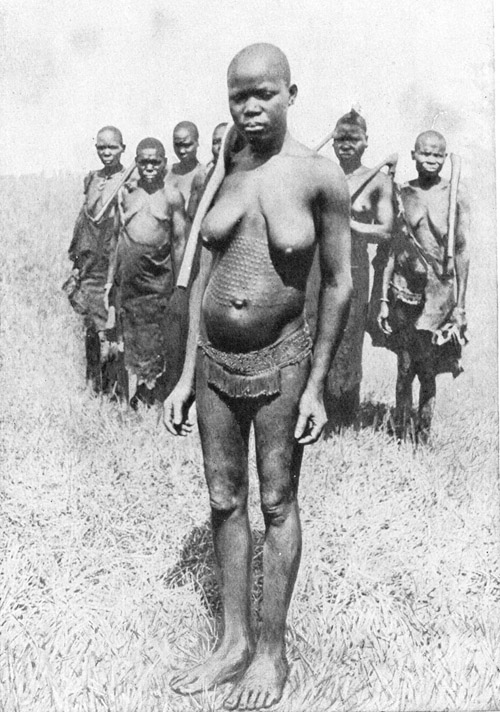

Massai-Negerin (Ostafrika).

In Afrika ist die jugendliche Negerin durchaus keusch; Verführungen sind ausgeschlossen. In Amerika ist es anders. Hier ist sie allerorten leichtsinnig und der Unsittlichkeit gern ergeben; auch hält man sie hier für verlogen und unzuverlässig. Polygamie ist fast bei allen afrikanischen Negerstämmen in Brauch. Gleich den Afrikanerinnen, die wir in den vorhergehenden Kapiteln kennen gelernt haben, erleiden auch viele Negerinnen in ihrer Jugend eine Beschneidung ihrer Geschlechtsteile.

Wenden wir uns nun zu den einzelnen Stämmen.

Die Frauen der halbwilden Stämme im ägyptischen Äquatoria sind sehr wenig bekleidet. Unter ihnen finden sich die abergläubischen Bongos, deren Weiber billig erhandelt werden; doch haben ihre Männer selten mehr als zwei oder drei zu Frauen. Sie gehen nahezu nackt. Als Schmuck werden Holzpflöcke und Ringe bevorzugt, die sie in der Unterlippe, zuweilen auch in der Nasenwand oder in den Ohren tragen. Die alten Weiber dieses Volkes stehen im Verdacht Unheil zu stiften, so daß nach Schweinfurth Hexenprozesse bei ihnen öfter an der Tagesordnung sind als sonstwo.

Von den Haussa nimmt man an, daß sie mit Mittelländern vermischt sind, trotzdem sich die wesentlichen Merkmale der Negerrasse (schwarze Hautfarbe, platte Nase, wulstige Lippen und wolliges Haar) bei ihnen finden und einige Forscher sie als echte Neger anführen. Ihre Frauen haben ungeachtet jener Negermerkmale angenehme Züge und anmutige Formen und zeigen eine liebenswürdige Koketterie in ihrem Wesen.

Abb. 395. Gruppe von Suahelifrauen.

Die Frauen der Baghirmi gelten als die schönsten im Sudan. Fehlt ihnen auch die Schlankheit ihrer Nachbarinnen, der Fulbas, ist auch ihre Haut viel dunkler, so zeigt ihr Körper doch vollendetere Proportionen. Auch sind sie in ihrem ganzen Wesen anziehender für unseren Geschmack als jene. Von ihren Sitten sei nur gesagt, daß sie sehr wohl ohne eheliche Treue auszukommen vermögen.

Abb. 396. Wanyamwesifrauen mit gescheitelter beetförmiger Frisur.

Von den Frauen in Wadai wird berichtet, daß sie trotz der Prozedur der Infibulation an ihren Schamteilen und trotz strenger Bestrafung von Ehebruch nicht imstande sind, ihre heißen Triebe zu zügeln.

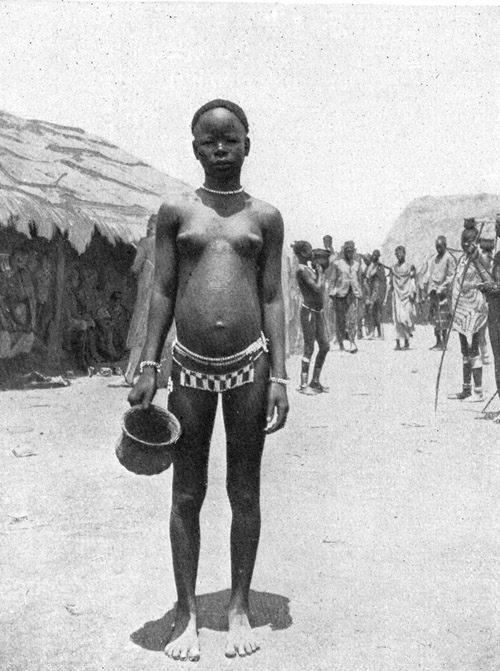

Die sehr hoch gewachsenen Frauen der Dinka am oberen Nil, die zu den schwärzesten aller Schwarzen zählen, haben einen engen, abgeplatteten Kopf, dunkelbraune Augen, kurze Brüste und magere Beine; sie pflegen sich das spiralig gerollte Wollhaar gänzlich abzuscheren. Die unteren Schneidezähne lassen sie sich ausziehen, so daß die oberen aus dem Munde herausschauen. In ihrer Oberlippe tragen sie eine Perle, durch die eine Nadel gesteckt ist. Außerdem beladen sie sich mit Ringen und anderem Schmuck im Gewicht bis zu 25 Pfund. 1,632 m ist ihr Durchschnittsmaß.

Die Weiber der Bari im östlichen Sudan sind hoch gewachsen. Bis zu ihrer Verheiratung laufen sie vollkommen nackt. Bei ihnen gelten Zwillingsgeburten als ein schlechtes Zeichen; eine Mutter, die das Mißgeschick gehabt hat, in dieser potenzierten Weise für die Vermehrung ihrer Lieben zu sorgen, wird ihrem Vater zurückgeschickt, worauf dieser einen Teil des Kaufgeldes zurückzuzahlen hat.

Abb. 397. Suahelifrauen.

Im Darfur nehmen die Frauen an allen Versammlungen und Festen der Männer teil. Nur ist ihnen versagt, in Gegenwart des Gatten zu speisen. Gleich den meisten Negerinnen und den Naturkindern anderer Weltteile kennen sie kein Schamgefühl für ihre Geschlechtsorgane. Dieses wird allein wach gerufen, wenn man ihnen beim Essen zuschaut! Es handelt sich um denselben Fall, den Karl von den Steinen bei Indianerinnen Südamerikas (s. die »Indianerinnen Brasiliens«) beobachtet hat. Ein Phänomen für uns dekadente, heuchelnde Europäer, die wir unsere Geschlechtsorgane in erster Linie für schamerregend halten! Im übrigen gelten die Frauen von Darfur für nichts weniger als sittenstreng. Zwar wird an ihnen in ihrer Jugend die Infibulation ausgeführt, so daß sie keusch bleiben müssen; verheiratet aber ergeben sie sich jeder Art Ausschweifung außerhalb ihrer Ehe. Indessen, so wenig sie ihre Geschlechtsorgane genieren, für so wenig beschämend halten sie eine zügellose Ausübung des Geschlechtstriebes auch vor den Augen anderer.

Abb. 398. Junges Ugandamädchen.

Abb. 399. Ältere Frau der Wanyamwesi.

Die weiter südlich wohnenden Madi sind den Bari ziemlich ähnlich, ein hübscher, gut gewachsener Menschenschlag von schokoladenbrauner Farbe und guter Muskelentwicklung. Bei ihnen übernehmen die Männer die schwere Landarbeit, während den Frauen allein das Säen, Ausjäten und Dreschen überlassen bleibt. Die Heilkunst, meist auf der Basis von Hokuspokus, blüht bei den Frauen. Sie haben damit vollauf zu tun, denn ihre Männer sind ewig bedeckt mit Wunden, die sie durch Kämpfe, Schlangenbisse oder Unfälle empfangen haben.

Das Weib der ostafrikanischen Stämme ist weder besser noch schlechter gestellt als das Weib anderer Negervölker, jedenfalls aber besser als es früher von oberflächlichen Kennern des Landes behauptet wurde. »Es reißt sich keine ein Bein aus«, sagt Weule in seinem Buch »Negerleben in Ostafrika«. »Kein Weißer hat jemals eine schwarze Maid eiligen Schrittes laufen sehen; und selbst die unvermeidliche Hausarbeit geht ihnen allen so behaglich und behäbig von der Hand, daß manch eine unserer deutschen Hausfrauen über dieses Übermaß von Muße schier neidisch werden könnte. Bei den Binnenstämmen ist das Los der Frau freilich härter« … es fehlen hier die »Markthallen«, die Inderläden und mancherlei andere Bequemlichkeiten, die eben Küstenplätze gewähren. Auf alle Fälle ist die Ostafrikanerin so lebensfroh und von so heiterer Gemütsart wie ihre übrigen Rasseschwestern, und für die Pflege ihrer »Schönheit« findet sie vollauf Muße. Frauen in solcher Lage kann es niemals ganz schlecht gehen. Da wir gerade von der Schönheitspflege der Ostafrikanerin sprechen, sei an dieser Stelle – wenn es sein muß zum Nutzen und Frommen unserer europäischen Damenwelt – von den Toilettekünsten der Schönen vom Wamuerastamme gesprochen, über die uns Karl Weule unterrichtet:

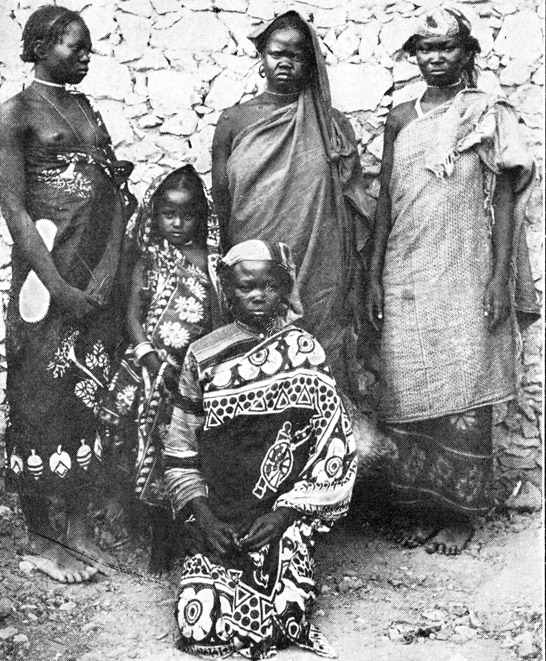

Abb. 400. Wakawirondofrauen und -mädchen aus Uganda.

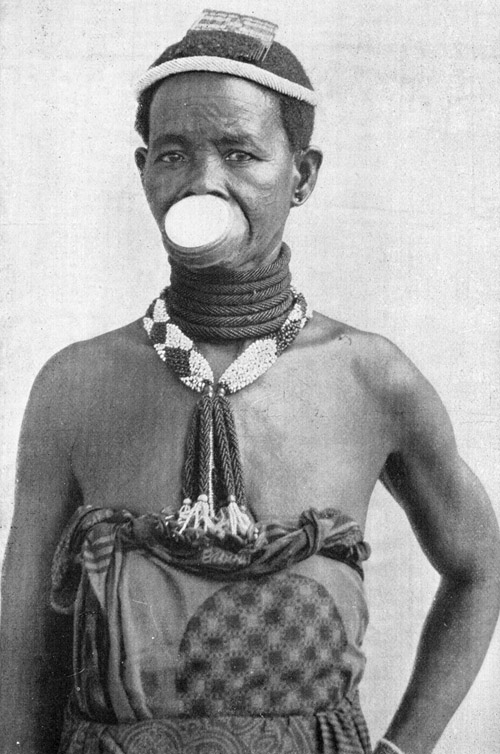

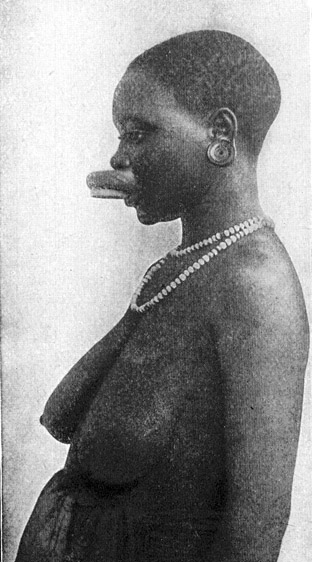

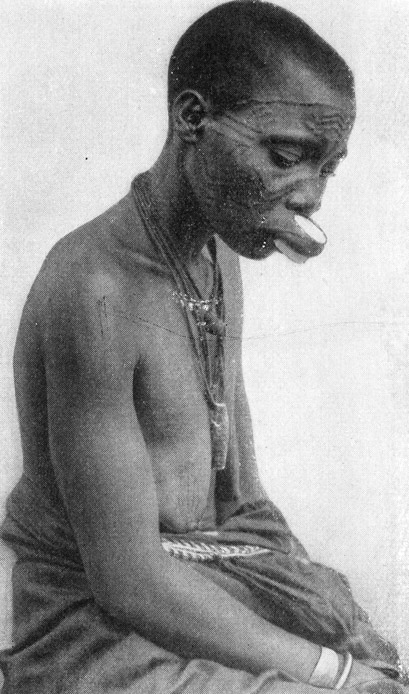

Der höchste Reiz, der von diesen Damen ausgeht, ist, wenigstens nach ihrer eignen Meinung, in ihren Lippenscheiben begründet. Das Pelele oder Itona, wie dieses köstliche Zierat genannt wird, ist ein »Pflock, bei älteren Individuen auch eine wirkliche Scheibe aus schwarzem Ebenholz oder einem hellen, mittels geschlemmter Tonerde schneeweiß gefärbten anderen Holz, die sich in die durchlochte und ausgeweitete Oberlippe zwängt. Selbstverständlich läßt sich nicht sogleich eine talergroße Itona in diesen Körperteil einfügen, sondern man fängt mit einem winzig kleinen Fremdkörper an, um im Laufe langer Jahre das Maximum des Pelele und damit auch den höchsten Grad landesüblicher Schönheit zu erreichen. Die erste Durchbohrung der Oberlippe erfolgt schon im frühen Mädchenalter, zwischen dem siebenten und neunten Jahre; sie geschieht mit dem ahlenförmig zugespitzten Ende des Rasiermessers. Man versteht die Wunde am Zuheilen zu verhindern, indem man dünne Fremdkörper, einen Strohhalm oder dergleichen einfügt«. Systematisch wird die Zahl dieser Halme vergrößert und später durch den gerollten Blattstreifen eines Palmfieders ersetzt, der die Öffnung von selbst auseinandertreibt, bis schließlich die Einfügung des ersten massiven Pflockes erfolgt, der allmählich durch immer größere ersetzt wird. Aber nicht genug mit dieser unvergleichlichen Zierde, durchbohren sich ältere Damen noch die Unterlippe, in die sie ein schlankes, in ein Knöpfchen auslaufendes Pflöckchen stecken, durch das sie, wie Weule sagt, die Aufmerksamkeit von der ersteren Zierde ablenken wollen, um damit bescheiden auszudrücken, daß die Tage der Liebe und Schönheit gezählt sind. Daß unsere Holden noch eine dritte Art von Pflöcken anwenden, nämlich die für die Ohrläppchen, versteht sich wie von selbst. Aber mit den Pflöcken sind die Zierden einer Wamueraschönen keineswegs aufgezählt. An ihrem Körper, auf ihrer lebendigen Haut finden sich noch viele Dutzend, zuweilen an die hundert anderer Herrlichkeiten. Das sind die breiten, wagrecht oder senkrecht laufenden Ziernarben, Messerschnitte, die man dem Körper zugefügt und am Verheilen verhindert hat, indem bei der Schorfbildung die Wunden immer von neuem aufgeschnitten wurden. Sie sind im Laufe der Zeit zu merkbaren Wulsten geworden und bilden in ihrem Nebeneinander mathematische Figuren. Diese Schönheitsmuster bedecken das Gesicht, die Brust, den Rücken, die Oberschenkel, und selbst das Gesäß unserer koketten Schwarzen ist nicht frei davon.

Abb. 401. Mukonjofrau vom Mt. Ruwenzori mit reichem Schmuck.

Abb. 402. Wanyamwesifrau.

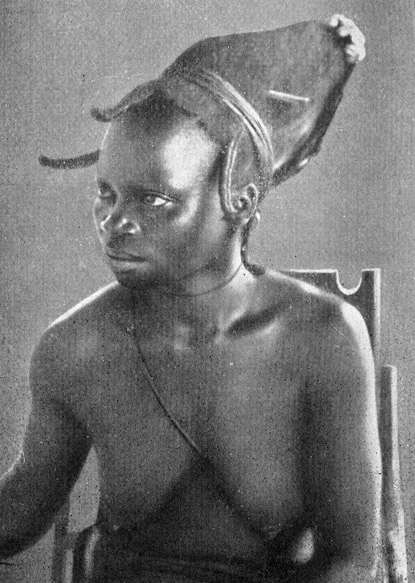

Abb. 403. Haartracht eines Wanyamwesimädchens.

Eine ereignisreiche und weihevolle Zeit ist für die jungen Mädchen das »Unyago«, die Zeit der Geschlechtsreife. Dann ziehen sie, zu Scharen vereint, singend und tanzend von Ort zu Ort, werden überall gastlich aufgenommen und gelten als heiratsfähig, wenn sie von ihren Umzügen in das heimatliche Dorf zurückkommen. Wir werden dieselben Gebräuche auch bei anderen Negervölkern wiederfinden, auch bei der Bantufamilie, die man von den Negern getrennt aufführt. Das Unyago beginnt jedoch nicht mit den Umzügen, sondern mit einem Kursus in »Frauenwissenschaften«. Es tritt eine »Lehrerin« auf, die die junge Novize über die Geschlechtsverhältnisse, wie über alles, was auf das spätere Eheleben Bezug hat, aufklärt und sie in den sozialen Pflichten unterrichtet, die für verheiratete Frauen von Wichtigkeit sind. Bei einigen Stämmen, so bei den Makua, erfolgen auch körperliche Eingriffe. Systematisch müssen die jungen Mädchen die labia minora bis zur Größe von 7-8 cm verlängern. Der Endzweck dieser Maßnahme ist, wie Weule bestätigt, erotischer Natur.

Abb. 404. Ja-luomädchen mit bemerkenswerter Frisur und einer Art »Wappen«, aus Narben bestehend, auf dem Leibe.

Abb. 405. Lumbrafrauen. Man beachte die zerstörten Ohren und den sonderbaren Schmuck.

In Ostafrika so gut wie bei allen andern Völkern des Weltteils hält der liebende Jüngling nicht selbst um die Hand des Mädchens an, sondern er bedient sich zu diesem Zweck eines Werbers. Dazu eignet sich am besten, wenigstens bei zahlreichen Stämmen, wie z. B. bei den Yao, der Vater des jungen Mannes. »Dieser macht«, erzählt Weule, »unter irgend einem Vorwand bei den Eltern der präsumtiven Braut einen Besuch und bringt im Laufe der Unterhaltung das Gespräch auf die Heiratspläne seines Sprößlings. Geht die Gegenpartei auf die Angelegenheit ein, so ist sie auch bald zu einem befriedigenden Abschluß geführt, sofern nämlich auch die Maid einverstanden ist. Die jungen Mädchen sind in Wirklichkeit durchaus nicht bloß Sache, sondern sie wollen sehr wohl um ihre Zustimmung angegangen sein, und mancher schöne Heiratsplan zerschlägt sich lediglich aus dem Grunde, weil die junge Dame einen andern liebt.« Ist aber die Zustimmung der Vielbegehrten gegeben, so verhandeln die beiderseitigen Väter nur noch über das Brautgeschenk, das von dem Bräutigam erwartet wird, und bei einem armen Volk, wie den eben erwähnten Yao, aus wenigen Stücken Zeugstoffen besteht. Bei den Makonde und Makua betreiben übrigens die Väter nur die Präliminarien für die Werbung; die eigentliche Frage wird von den redegewaltigen Zungen der Mütter behandelt, denen ihre Söhne tapfer beistehen.

Wohl zu beachten ist, daß keineswegs ein beliebiger Jüngling ein beliebiges Mädchen heiraten kann. Die strengen Gesetze des Totemismus und der exogamen Heirat sind auch hier zu Hause. Nach den Gesetzen des Mutterrechts richtet sich auch das Erbe. Der Vater wird nicht vom Sohne, sondern von den Söhnen seiner Schwestern beerbt.

Die Hochzeitsfeierlichkeit selbst könnte nicht einfacher sein. Nach der Ordnung der wichtigsten Angelegenheiten, und nachdem eine neue Hütte errichtet worden ist, steht dem ehelichen Zusammenleben des jungen Paares nichts im Wege.

Während der ersten Schwangerschaft ist die junge Frau ganz und gar den Ratschlägen und Quacksalbereien der alten Weiber ausgeliefert. Im fünften Monat rasiert man ihr den Kopf; im sechsten schmiert man ihr Maisbrei auf den noch halbkahlen Schädel. Dann begibt sich eine der weisen Frauen mit dem Ehemann in den Busch und hilft ihm bei der Herstellung von Rindenbast, aus dem ein Amulett angefertigt wird, das man der Schwangeren als Talisman um den Hals hängt. Am Morgen darauf findet ein großes Fest statt, mit Tanz, Sang, Händeklatschen und schrillen Frauentrillern. Die Weisen und die Lehrerin aus der Zeit des Unyago umstehen die Schwangere und füttern sie mit klugen Sprüchen und Ratschlägen. Manche dieser Ratschläge sind in der Tat ganz klug, andere sind es weniger. Z. B.: »Du sollst fortan keine Eier mehr essen, denn sonst bekommt dein Kind keine Haare. – Iß auch kein Affenfleisch, sonst wird es albern wie ein Affe. – Höre auf, deine Schamhaare zu rasieren, damit dein Kind ein ordentlicher Krauskopf wird.« usw. Das Rasieren der Schamhaare ist beiläufig allgemeine Sitte.

Abb. 406. Verheiratete Frau vom Ketoshstamme mit bemerkenswerten Ziernarben am Oberkörper.

Bei der Geburt sieht das kleine Negerkind keineswegs schwarz aus, sondern ist so rosig wie unsere Neugeborenen. Erst im Laufe der Zeit stellt sich die schwarze Hautfarbe ein. Säuberlich wird das Neugeborene gewaschen und in ein Stück Rindenbast gewickelt, die kleinen Ohren werden mit Öl gesalbt, damit es hören soll, und wie man es bei den Papageien wohl tut, trennt man das Zungenbändchen durch einen Schnitt, damit es sprechen lerne. Bei der Geburt eines Knaben herrscht lauter Jubel, aber mit ebenso großer Freude wird ein kleines Mädchen begrüßt, die spätere »Stütze der Hausfrau«, die Helferin im Felde und einstige Mutter. Da nach den exogamen Gebräuchen der junge Ehegatte sich in unmittelbarer Nähe der Eltern der Frau angesiedelt hat, falls er nicht gar in deren Haus selbst eingezogen ist, stellt sich die Schwiegermutter, die Großmutter seines Kindes, als die treue Helferin in allen Familiennöten ein. In der Tat ist das Verhältnis zwischen Schwiegermutter und Schwiegersohn zeitlebens ein ideales.

Abb. 407. Kisumumädchen in der Dorfstraße.

Abb. 408. Auf dem Kisumumarkt.

Bei der Geburt von Zwillingen verhalten sich die einzelnen Stämme sehr verschieden. Von den Yao und besonders den Waganda mit Freuden begrüßt, sind sie den Makonde z. B. weniger willkommen, weil diese in einer Zwillingsgeburt etwas Schreckliches sehen. Es scheint aber, daß kein ostafrikanischer Stamm die Zwillinge umbringt, wie es in andern Teilen Afrikas geschieht.

Schließen wir diese Zeilen, die uns die wesentlichsten Gebräuche der Ostafrikanerinnen vor Augen führen sollten, mit der Schilderung einer der vielen heiteren Stunden aus ihrem Leben.

In einem Dorf sind die Frauen und Mädchen zu einem Reigenspiel, Liquata genannt, versammelt. Sie stellen sich, die Gesichter nach innen, in einem Kreise auf. »Plötzlich« – wir folgen einer Schilderung Weules – »fliegen die Arme in die Höhe, der Mund öffnet sich, die Füße zucken zum ersten Takt. Im gleichen Takt und im gleichen Rhythmus setzt nun alles ein, Händeklatschen, Gesang und Tanz. Mit der eigentümlichen Grazie, die alle Bewegungen der Negerin kennzeichnet, bewegt sich der ganze Kreis nach rechts; zuerst erfolgt ein relativ großer Schritt, dem drei merklich kleinere folgen; diesem Rhythmus ist das Händeklatschen nach Intensität und Takt genau angepaßt, desgleichen auch der Gesang. Plötzlich, bei einem bestimmten Takt lösen sich aus der Reihe der Tänzerinnen zwei Figuren los; sie tänzeln in die Mitte des Kreises hinein, bewegen sich dort in bestimmten Figuren umeinander herum und treten dann wieder zurück, um sofort zwei anderen Solotänzerinnen Platz zu machen.« So geht das Spiel reihum und unermüdlich ohne Unterbrechung viele Stunden hindurch, ohne Rücksicht auf die Babies auf dem Rücken der Mütter, die jede Bewegung unfreiwillig mitmachen müssen. Hier ist auch die zu dem Tanz gehörige Musik:

darauf das Händeklatschen:

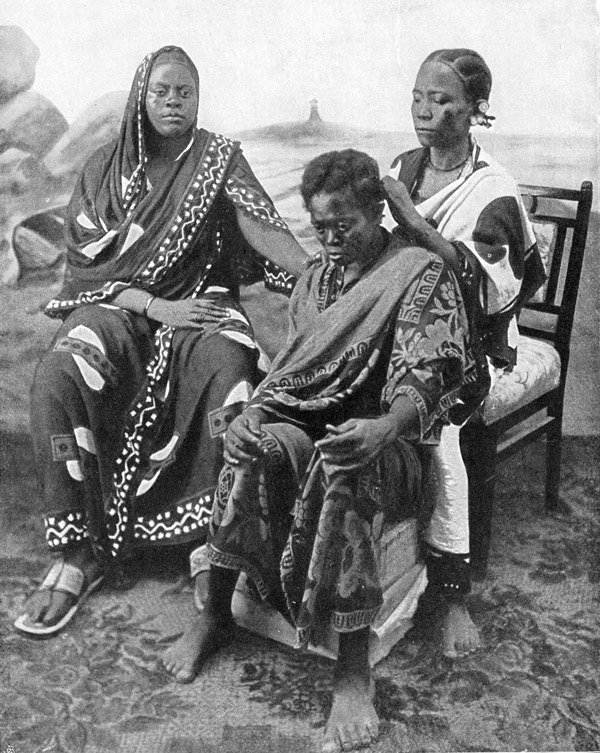

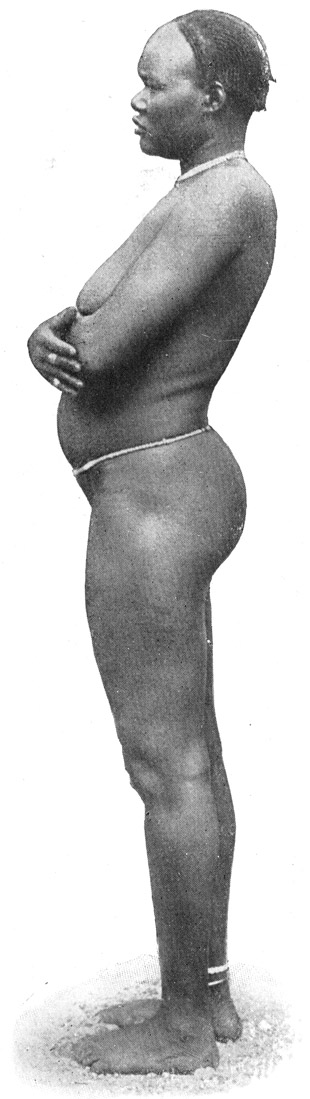

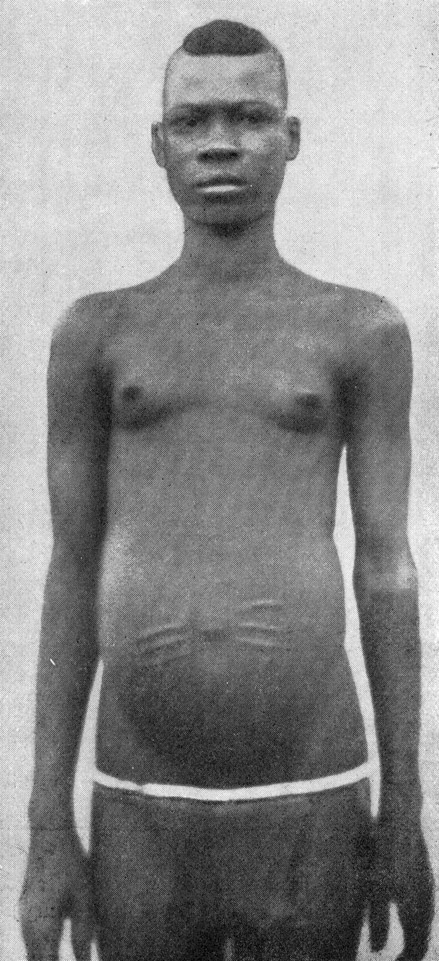

Weib vom Stamme der Bari. (Negerin vom Sudan.)

Abb. 409. Kikuyumädchen beim Kornstampfen.

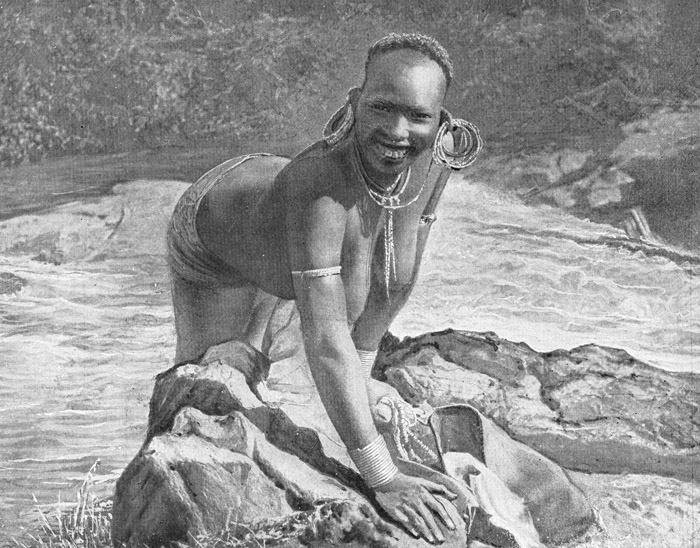

Abb. 410. Kikuyumädchen beim Waschen. Die Augenbrauen sind abrasiert. Mächtige Ringe zieren die Ohren.

Wenden wir uns nun zu den einzelnen Stämmen.

An der Küste des Indischen Ozeans und in Zansibar leben die Suaheli oder Wangwana (Singularis: Ngwana). Ihre Farbe variiert von olivbraun bis schwarz. Stark vermischt mit fremden Völkern, zu denen sogar Hindus zu zählen sind, ist es schwer, einen einheitlichen Typus dieses Volkes aufzustellen. Die Frauen der Suaheli sind faul und sinnlich. Ihre Sitten erscheinen als ein Gemisch von Arabertum und Islam mit Negerart und Schamanismus.

Die Wanyamwesi, die vielleicht schon zu den Bantu (s. den nächsten Artikel) zu rechnen sind, huldigen einer unbeschränkten Polygamie. Zwischen den jungen Leuten herrscht durchaus freier Verkehr vor der Ehe. Die Werbung erfolgt ähnlich wie bei den Wadoe, von denen weiter unten gesprochen werden soll. Die Eheverhältnisse dieses Stammes sind ziemlich lockere, was bei dem Wanderleben der männlichen Wanyamwesi nicht zu verwundern ist. Das Weib übernimmt die umständliche Herstellung des Mehles, bereitet die Mahlzeiten und besorgt die Felder, während der Gatte, wenn er nicht gerade faulenzt, für Holz und die Beschaffung der Lebensmittel sorgt. Die Neugeborenen sind meistens rot oder rötlichbraun und nehmen erst allmählich die dunklere Färbung an. Das Kind wird gesäugt, bis es laufen kann, erhält aber schon in den ersten Tagen einen flüssigen Mehlbrei. Die Eltern kümmern sich wenig um die Erziehung der Kleinen. Selten sieht man sie spielen, wohl aber frönen sie bald dem sich frühzeitig regenden Geschlechtsleben. Im Alter werden die Wanyamwesifrauen abschreckend häßlich.

Abb. 411. Kikuyufrauen beim Kornmahlen. Mt.-Kenia-Distrikt, Ostafrika.

Abb. 412. Karamojofrau.

Die früher sagenhaften, aber heute gut bekannt gewordenen Wadoe wohnen unfern der Küste in Deutsch-Ostafrika. Beide Geschlechter tragen einen mit Rizinusöl getränkten Schurz, die Frauen außerdem zahlreiche Gürtelschnüre aus weißen Perlen, sowie den üblichen Negerschmuck, wie Messingringe, Perlenschnüre usw. Beide Geschlechter speisen gemeinsam zweimal des Tags. Der Vater freit für den Sohn, indem er sich mit den Eltern der Erwählten über den Kaufpreis einigt. Dieser betrug früher etwa 400 Armlängen Stoff, einige Schafe, einen Sack Salz und Perlen, besteht aber heute meist aus barem Geld oder zwei Sklaven. Kommt das Verlöbnis zustande, so erbaut der junge Mann ein neues Haus, nach dessen Vollendung sich die Hochzeitsgäste im Hause des Schwiegervaters versammeln. Nach der Hochzeit zieht sich die junge Gattin eine Woche lang streng zurück. Zwillinge werden getötet, und Kinder, die an einem Unglückstage geboren sind, werden ausgesetzt. Ehebruch wird durch Wertgegenstände oder Haustiere gesühnt.

Die Wahuma sind die Aristokraten der Bevölkerung von Uganda. Sie sind ein in das äquatoriale Reich eingewandertes Herrenvolk. Man unterscheidet sie leicht von der übrigen Bevölkerung, den Waganda, an ihrer schlankeren Gestalt und helleren Haut. Ihre Frauen gelten als relativ schön. Man rühmt ihre feingeschnittenen Züge und scharfen Nasen. Zweifellos sind sie nicht reine Neger.

Abb. 413. Wahumamädchen aus Mpororo. (Nordwestecke Deutsch-Ostafrika.)

Abb. 414. Mädchen aus der Landschaft Mpororo. (Nordwestecke Deutsch-Ostafrika.)

Die Frauen der Waganda sind dunkel-schokoladenfarbig. Sie sind wohlgebaut und haben angenehme Gesichtszüge. Ihre Augen sind braun, Hände und Füße hübsch geformt. Jede Art Deformierung des Körpers ist streng verboten, und sehr vorteilhaft unterscheiden sie sich von den meisten afrikanischen Stämmen dadurch, daß sie sogar auf die Ziernarben verzichten. Die Zähne sind von tadelloser Schönheit. Die Frisur ist einfach; meistens aber wird der Kopf völlig rasiert. Die Haut ist von samtener Weichheit, die Ausdünstung geringer als bei anderen Stämmen. Die Sprache ist klangreich und ziemlich tief. Die Reife der jungen Mädchen tritt früh ein, aber frühzeitig hört auch das Weib zu gebären auf.

Das Gesicht der Muganda (so lauter die Einzahl von Waganda) ist höchst ausdrucksvoll. Jede Empfindung prägt sich sofort in den Zügen aus. Bemerkenswert ist ihre Plauderseligkeit. Besonders im Erfinden von Geschichten, die sie ihren Kindern erzählt, zeigt sie eine wahre Begabung. Außerhalb ihrer Hütte geht die Muganda stets sittsam gekleidet, aber im häuslichen Harem begnügt sie sich wohl mit einer Perlenschnur um die Taille. Im übrigen zeigt sie eine ebenso große Vorliebe für Schmucksachen wie andere Negerinnen. Hals- und Armbänder, Spangen und vieles mehr wird in reicher Zahl, meistens aber auch in vortrefflicher Arbeit getragen.

Die Dörfer der Waganda zeichnen sich vor den meisten andern Negerdörfern durch ihre Anlage aus, sowie durch die Bauart ihrer sehr hohen und in ihrer Solidität fast imposant wirkenden Hütten, die inmitten schöner Gärten gelegen sind. Im Zentrum des Dorfes steht die Hütte des Häuptlings, in unmittelbarer Nähe die seiner Weiber.

Abb. 415. Mattenflechtende Frauen in Kisaka.

Abb. 416. Wanjemafrauen im Festschmuck. (Deutsch-Ostafrika.)

Eine sehr hervorragende Rolle spielen die in Polygamie lebenden Frauen der Waganda nicht. Vielleicht daß der Überschuß an Frauen ihre untergeordnete Stellung gezeitigt hat. Man erklärt sich diesen Überschuß dadurch, daß einerseits viele Männer in den in früheren Zeiten endlosen Kriegen mit Nachbarstämmen getötet worden sind, andererseits daß der Stamm durch die Weiber, welche man dem besiegten Feinde fortgenommen hatte, bereichert wurde. Das Weib muß sich vor jedem Manne tief verbeugen, vor einem höher stehenden, dem sie begegnet, ist ihr sogar geboten, niederzuknien. Freilich wenden sich heute alle diese Zustände unter der Einwirkung der Missionare zum besseren.

Früh beginnt die Arbeit der Mugandafrau. Da wird zuerst das Frühmahl für die Familie bereitet, dann wird die Hütte gesäubert, die Kinder werden gewaschen, und alsbald folgt die Beschäftigung in der Anpflanzung. Der Bananenhain wird gepflegt, süße Kartoffeln und anderes werden gesät, die Tabakspflanzung vom Unkraut gereinigt, und schließlich kommen auch industrielle Arbeiten, wie Flechten von Matten und Körben, die Herstellung von Tongefäßen u. a. an die Reihe. Erst gegen Abend wird ausgeruht, und ein paar fröhliche Stunden beschließen den mühevollen Tag.

Mit großer Sorgfalt und vieler Liebe erzieht die Muganda ihre Kinder. Aber wo gäbe es auch herzigere Geschöpfe als diese nacktleibigen schwarzen Kleinen? Sie sind von einer ungewöhnlichen Artigkeit, stets gehorsam den Eltern und gefällig fremden Besuchern. Sie lieben Spiele im Sande wie unsere Kinder, doch statt der Gräben, Brücken und Dämme, die unsere Kleinen bevorzugen, formen sie lieber Figuren von Menschen und Tieren.

Abb. 417. Ältere Makondefrau im Festschmuck.

Auf einer nicht unerheblich niedrigeren Stufe stehen die Wanyoro, die Nachbarn der Waganda. Im Äußeren gleichen sich die Frauen der beiden Stämme, nur daß die Züge der Wanyoro weit weniger ausdrucksvoll sind. Die Stellung dieser Frauen gegenüber ihren Männern ist womöglich noch erniedrigender als bei jenen. Da die Männer besonderen Gefallen an fetten Weibern finden, müssen diese sich einer Mastkur unterziehen (z. B. Milch in kaum glaublichen Quantitäten trinken), gegen die der ähnliche Brauch bei den Orientalen als eine wahre Diätkur erscheint. In der Tat schwellen die Wanyorofrauen infolge der zeitlebens befolgten Mästung derartig auf, daß sie sich nur auf allen Vieren bewegen können. So ist es begreiflich, daß diese kriechenden Fettklumpen, denen im übrigen Intelligenz und Sauberkeit nachgesagt wird, überaus träg sind.

Früher war der Häuptling der Herr über viele Hunderte von Weibern, von denen sich etwa hundert stets in seiner Nähe aufhalten mußten, während es den übrigen freistand, sich vorübergehend andern Männern aufzuhalsen und große Geschenke, angeblich als Tribut für den Häuptling, aus ihnen herauszupressen.

Der Aberglaube, der auch eine große Rolle im Leben der Waganda spielt, die Abhängigkeit von Träumen, die Vorstellung von bösen Geistern, beschäftigen unausgesetzt die Wanyoro und besonders deren Weiber. Im Zusammenhang damit ist eine besondere Klasse von »Medizinfrauen« entstanden, Weiber, die in phantastischem Aufputz alle Ortschaften des Landes besuchen, Krankheiten wegzaubern und die bösen Geister verjagen. Nach dem Glauben der Wanyoro waren der Elefant und der Schimpanse einst Menschen, und die Hunde vermochten zu sprechen; doch gaben sie Beweise ihres Talents nur ihrem Herrn.

Abb. 418. Wangonifrauen von Nchichira.

Abb. 419. Frau aus dem Makondestamm.

Die Kikuyu und Akamba sind Negerstämme im Britischen Ostafrika-Protektorat im Mount-Kenia-Distrikt zwischen Uganda und dem Indischen Ozean. Die erstern sind ein kräftiges, wohlgebautes Volk von dunkler, rötlichbrauner Hautfarbe. Ackerbau, dessen Betrieb auch hier in den Händen der Frauen liegt, ist ihre Hauptbeschäftigung. Die Weiber hängen sich Häute um, die von den Männern zusammengenäht sind. Jedes verheiratete Weib der in polygamischen Verhältnissen lebenden Kikuyu bewohnt eine gesonderte Hütte, während die ledigen Mädchen wieder in einer getrennten Behausung zusammen wohnen. Die Mädchen heiraten sehr jung, altern aber auch frühzeitig. Die Akamba sind von mittlerer Größe, nicht übel gebaut, um einen Grad dunkler als die vorigen. Die jungen Mädchen rasieren sich das Haupt mehrmals im Jahre, aber nicht ganz so kurz wie die verheirateten Weiber. In der Jugend haben sie ein leidlich hübsches Aussehen, aber infolge von Arbeit und Sorgen altern sie schnell und werden dann recht plump und häßlich. Sobald das kleine Mädchen laufen kann, bedeckt es seine Scham mit einer kurzen Schürze. Etwas reicher bekleidet gehen die verheirateten Frauen. Bei beiden Stämmen pflegen die Frauen ihre sämtlichen Schmucksachen abzulegen, sobald sie sich verheiraten.

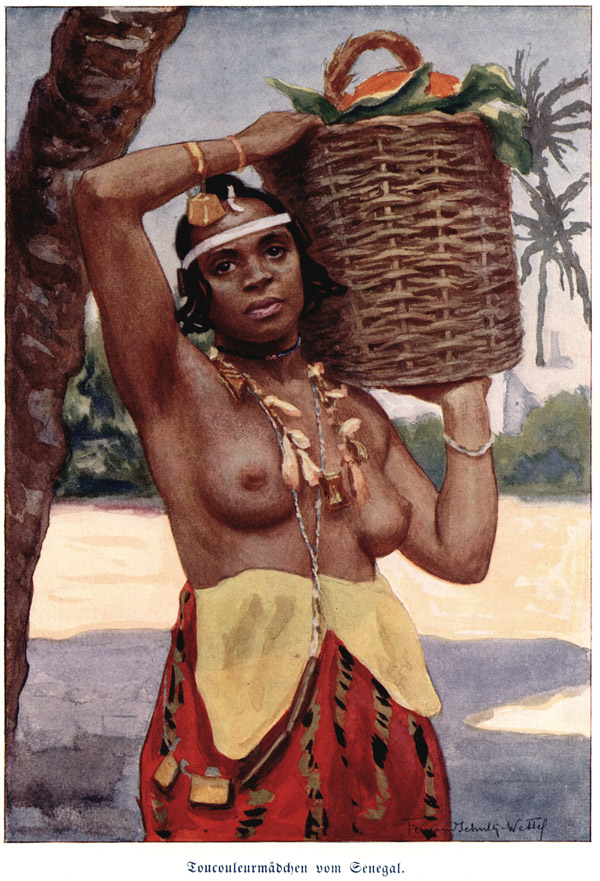

Die Djoloffin im Senegalgebiet des Sudan, die mit den Fulben aufwächst, ist im ganzen gut gebaut, von tiefschwarzer, aber matter, an das Ebenholz erinnernder Farbe, zum Unterschied von manchen andern Sudanesinnen, deren Schwarz, vermutlich infolge einer besonderen Schweißausscheidung, glänzend erscheint. Selbst die Lippen, die bei andern Negerstämmen einigermaßen hell zu sein pflegen, sind bei der Djoloffin schwarz. Ihr Schädel ist eng und lang. Die Nase ist nicht eingedrückt wie bei anderen Negern; vielmehr ragt sie hervor und ist länger als bei Europäern. Um so mehr macht sich Prognathismus bemerkbar, wobei noch zu bemerken ist, daß sich viele Djoloffinnen durch Manipulationen, die schon in früher Jugend vorgenommen werden, die Kinnladen noch künstlich vorrücken. Sie halten offenbar den auf uns so abstoßend wirkenden Prognathismus für ein Schönheitszeichen.

Abb. 420. Frau aus dem Makondestamm.

Abb. 421. Wanjambomädchen aus Mpororo.

Die Schultern der Djoloffin sind breit und hoch, die Taille ist eng. Auf dem prächtig weiten Busen stehen fest geformte, birnenförmige Brüste. Der Leib erhebt sich wenig; die geschwungene Linie, die den Leib der Europäerin so reizvoll macht, fehlt ihr gänzlich. Im Gegenteil, die Djoloffin, die man nie ohne ein Kind auf dem Rücken sieht, geht merkwürdig eingebeugt, und es scheint, daß diese Einbeugung des Rückens bei den Frauen des Stammes erblich geworden ist. Viel Schamgefühl besitzt die Djoloffin nicht. Polygamie ist Volksbrauch, doch darf der Mann nicht mehr als vier Weiber haben, die alle in besonderen Hütten wohnen.

Die Frauen der Soninke oder Sarrakolets, die zweifellos Berber- und anderes Blut in sich haben, sind öfters von hellerer Farbe. Im Gegensatz zu ihren sehr tüchtigen Männern sind sie träge und unreinlich. Sie zeigen nur Sinn für Putz.

Die Mandingo, Bambara und Susu sind wieder echte, untereinander verwandte Negervölker. Ihre Frauen sind von bräunlich-schwarzer Farbe, sehr groß und von guter Haltung, aber sicher keine Modelle von Schönheit. Das Haupthaar ist sehr wollig, das Antlitz zeigt eine fliehende Stirn, eine sehr platte Nase mit weiten Nüstern und dicken, wulstigen Lippen. Sie heiraten im zwölften Lebensjahre. Polygamie ist allen gestattet, wird aber meist nur von den Häuptlingen und Reichen ausgeübt.

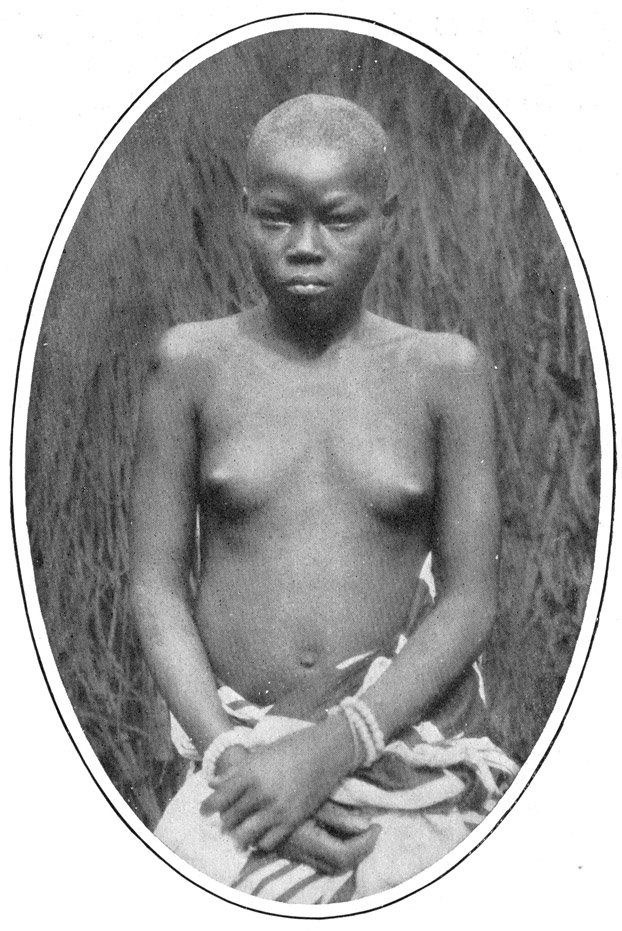

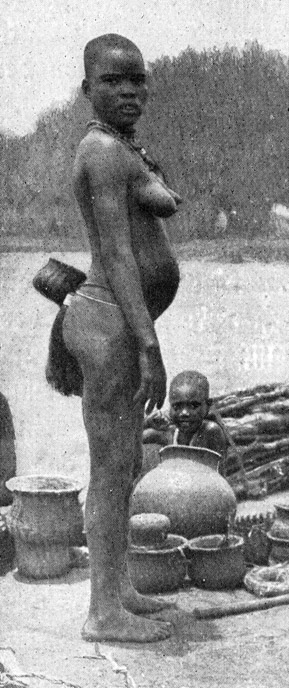

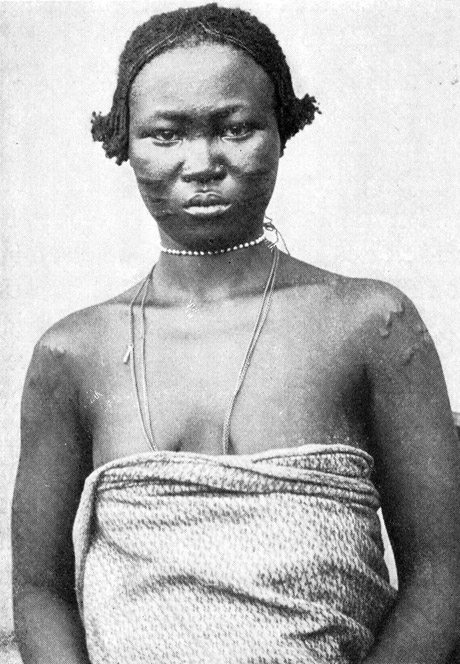

Kongo-Negerin vom Bambalastamme.

Bei allen diesen Stämmen werden die Mädchen bei eintretender Pubertät beschnitten, um sie tugendhaft zu erhalten. Die Operation wird immer an mehreren Individuen zu gleicher Zeit vollzogen; sie ziehen dann in Gesellschaft von Ort zu Ort, tanzen und singen und werden überall gut bewirtet. Bei allen, besonders aber bei den Susu, herrscht viel Achtung für die Frauen. Sie haben viel Einfluß und werden in wichtigen Angelegenheiten, so auch bei Kriegserklärungen, um ihren Rat befragt.

Abb. 422. Matambwefrau mit reichem Narbenschmuck.

Abb. 423. Makondefrauen mit besonders schönen Ziernarben.

Die Kruneger sind wohl der bekannteste Stamm an der Westküste. Ihre Frauen mit den kurzen Beinen, den plumpen, dicken Leibern und unschönen Gesichtern entsprechen wenig unseren Schönheitsbegriffen. Im Hinterlande besteht ihr Kostüm oft aus nicht mehr als einem Schnürchen und einem winzigen perlenbesetzten Läppchen, das vorn herunterhängt. An der Küste aber, gegenüber den Europäern, hält man heute auf etwas mehr »Gewandung«. Meist wird ein Tuch um den Leib gewunden, das von der Hüfte bis zu den Knien reicht. Für gewöhnliche Fälle genügt der Krunegerin die blaue bandartige, auf ihre Stirn tätowierte Zeichnung, aber für besondere Gelegenheiten schmiert sie sich das Gesicht mit braunem Lehm ein und malt sich weiße Kreise um jedes Auge. Im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren darf sie die Freuden der Liebe reichlich genießen. Zu diesem Zweck wählt sie aber nicht etwa den offiziellen Bräutigam, dem sie schon als Kind versprochen worden ist, sondern einen Herzensfreund. Der Bräutigam verlangt sogar, daß sie Beweise ihrer Fruchtbarkeit ablege. Erst wenn sie ein Kind geboren und bereits entwöhnt hat, führt er sie heim.

Unter den jungen Mädchen der Goldküste, die übrigens erst im Alter von fünfzehn bis zwanzig Jahren heiraten, sollen sich wirklich schöne Typen finden.

In der Reifezeit legen sie eine besondere Tracht, »Otufo« genannt, an, die aber mit Ausnahme der Lenden den Körper völlig entblößt läßt und in der Hauptsache aus Silberschmuck und kostbaren Perlen besteht. Dieses Otufo soll öfters einen Wert von über 4000 Mark haben. Dann ziehen sie tanzend und singend über das ganze Land und gelten nach der Heimkehr als heiratsfähig. Als Frauen sind sie geschäftstüchtige Händlerinnen, die den Markt von Soku oder Krobo mit ihrer Butter, dem Baobabsamen für Suppen, mit Reis, Mais, Backwerk und Salzkristallen, an denen die Kleinen zu saugen lieben, besuchen. –

Abb. 424. Wahamafrauen von Unyoro.

Abb. 425. Eine Mendifrau. (Westliches Liberia.)

Die Frauen des Jekrivolkes sind sauber, aber von unschönem Aussehen. Sie fahren in Kanoes die Flüsse ihrer Heimat Nigeria auf und ab, um die Lebensmittel in die verschiedenen Lagerplätze an den Ufern zu schaffen. Sie sind mit einem aus Europa eingeführten buntfarbigen Tuch bekleidet und tragen Armbänder von Silber oder Messing. Die ihnen verwandten Ijo haben ähnliche Gebräuche. Sie treiben in ihren Böten Handel mit geräuchertem Fisch. Ihr Kennzeichen ist eine tiefe, die Stirn und Nase heruntergehende Ziernarbe.

Die Frauen der Yoruba treiben wieder den Handel auf Landwegen. Stets unterwegs, müht sich die Yoruba von Tagesanbruch bis gegen Mittag, ihre Ware loszuschlagen. Danach macht sie ihre eigenen Besorgungen und kehrt oft mit einer Last von dreißig Kilo, das jüngste Kind nicht zu vergessen, auf dem Rücken, in ihr Dorf zurück. Sie ist von schlanker Gestalt und entwickelt in ihrer Kleidung keinen üblen Geschmack. Etwas weniger bekleidet, aber möglichst noch arbeitsamer sind die ihnen verwandten Bini in der Landschaft Binue. Das Töpferhandwerk und, ungleich den Gebräuchen anderer Westafrikanerinnen, auch das Weben und Färben der Stoffe liegt in ihren Händen. Sie werden bereits als Kinder in die Ehe versprochen, und finden so, wenn sie zur Heirat reif sind, verhältnismäßig alte Männer. Kein Wunder, daß Gattentreue nicht ihre Stärke ist. Überdies sind die Männer ausgesprochene Polygamisten. Viele Häuptlinge haben über 200 Weiber, die allerdings nicht im selben Dorfe, sondern über das ganze Land zerstreut leben.

Abb. 426. Frauen der Goldküste in der »Otufo«-Tracht. Zu der Zeit der Reife werden die jungen Mädchen auf diese Weise bekleidet. Der Zierrat ist meist aus Silber.

Abb. 427. Gorafrauen von der Westküste Afrikas. Die Breite des Gesichts und der hervorstehende (prognathe) Kiefer charakterisieren diesen Stamm.

Abb. 428. Eine Krufrau in reichem Schmuck.

Yoruba und Bini wohnen in ziemlich gut gebauten Häusern. Die Räume der Frauen sind von denen der Männer getrennt. Kochgeschirr liegt in den Gängen herum. Die Bettstellen sind aus getrocknetem Schlamm errichtet. Das ganze Innere ist rauchgeschwärzt. An den Wänden hängen Kürbisflaschen, Matten, Handwerkszeug und Fetischdinge.

Die Frauen der Lagosküste sind gutmütige, kleine Weiber, die in sehr untergeordneter Stellung leben, auch nie mit ihrem Gatten vereint essen dürfen. Kniend reichen sie ihm die Speisen und müssen zuerst davon kosten, um ihn zu überzeugen, daß kein Gift beigemischt ist.

Bei ihren Nachbarn in Togo herrscht der grausame Brauch, daß ein neugeborenes Kind umgebracht wird, wenn die Mutter bei der Niederkunft gestorben ist. Man darf annehmen, daß sich diese Sitte noch bei vielen anderen Negervölkern findet.

Die Spinnerei liegt in Togo vollkommen in Händen der Frauen, während die Männer das Weben besorgen.

An der Elfenbeinküste hat die Weiblichkeit die merkwürdige Gewohnheit, den Hals oft um Kopfeslänge durch Umschnüren von Bändern zu verlängern; man glaubt eine Art Korsett am Halse zu sehen.

Beschneidungen der jungen Mädchen werden auch noch von Old Calabar berichtet; sie finden sich wahrscheinlich an der ganzen Guineaküste.

Am Golf von Guinea sind die Aschanti eines der bekanntesten Völker. Ihre Frauen gehören zu den schönsten Afrikas. Sie sind kräftig, oft von hoher Gestalt, von gutem Bau und stolzer Haltung. Ihr Antlitz ist oval; die Lippen sind nicht zu dick; ihr Haar ist lang, ihre Zähne gleichen weißen Perlen. Durch Umbinden eines flachen Bandes geben sie ihren Brüsten allmählich eine kegelförmige Gestalt. Polygamie wird in so großem Maße betrieben, daß für zahlreiche ärmere Männer überhaupt keine Frauen übrig bleiben. Die Zahl der Frauen des Königs ist auf 3333 festgesetzt, doch bewohnt er nur mit fünf oder sechs seinen Harem. Die übrigen gelten mehr als Sklavinnen; ihnen ist nur des Nachts gestattet, in Begleitung von Eunuchen und unter militärischer Bewachung auszugehen. Jeder Versuch eines Mannes, mit einer dieser Frauen anzubinden, würde mit Kastrierung bestraft werden. Alle Häuptlinge haben das Recht, ihre Frauen grausam zu züchtigen. Als einziger Trost bleibt den Aschantifrauen, daß sie ihren Mann ohne Umstände verlassen können, vorausgesetzt, daß sie imstande sind, ihm die Hälfte der Kaufsumme zurückzuzahlen.

Abb. 429. Negerin von Dahome.

Abb. 430. Mädchen aus Lome in Festtracht.

Das Tageswerk einer Aschanti beginnt in früher Morgenstunde. Sie nimmt ihr Bad im nahen Bache, holt Wasser herbei für den Hausbedarf und bereitet, nachdem Haus und Hof gut gekehrt worden sind, aus Bananen und Yams das Frühmahl für die Familie.

Dann zieht sie hinaus zur Besorgung der Felder, einen riesigen Korb auf dem Kopf, ein Kind auf dem Rücken und eines an der Hand haltend, während zuweilen ihr Gebieter wichtigtuerisch, mit einer Büchse oder einem Messer bewaffnet, hinterher geht. Um die zweite oder dritte Nachmittagsstunde kehrt sie heim, badet wieder, ölt ihre schwarze Samthaut ein, damit sie nicht brüchig wird, stellt allein oder mit Hilfe einer Freundin ihre komplizierte Coiffüre her und bereitet dann das Hauptmahl.

Abb. 431. Togofrauen. Schönheiten von Togo.

Abb. 432. Kamerunnegerin vom Croßfluß.

Obschon die Aschanti viel Arbeit hat, ist ihre Stellung in der Familie keine erniedrigende; im Gegenteil, sie gilt dem Manne durchaus als ebenbürtig. Eine Häuptlingsfrau übernimmt sogar die amtlichen Rechte ihres Gatten in dessen Abwesenheit.

Das Volk von Dahome bildet einen Übergang von den Sudannegern zur Bantufamilie. Es sind bemerkenswert kleine Menschen von 1,630 m im Mittelmaß, sehr intelligent und von zeremonieller Höflichkeit. Ihre Religion ist krassester Fetischismus. Die Frauen sind im allgemeinen größer und kräftiger als die Männer, doch sehr »negerhaft« und wenig schön. Dafür wird aber ihre Intelligenz gerühmt. Bekannt geworden ist die weibliche Garde des Königs, die in einer noch nicht weit zurückliegenden Zeit aus einer Kompagnie von 6000 Amazoninnen bestand. Nach Zöller übertreffen sie an Mut, Kriegszucht und Liebe zu ihrem König und Gebieter bei weitem die männlichen Kameraden.

Die häßliche Gewohnheit, die labia minora in die Länge zu ziehen, die wir bei weiter südlich wohnenden afrikanischen Völkern noch kennen lernen werden, findet sich auch bei ihnen. Es sei hier eingeschaltet, daß bei den Frauen zahlreicher Negerstämme auch eine widernatürliche, bis fingerlange Ausdehnung der Klitoris bewirkt wird.

Von den Weibern der Fau (M'Fau, auch Pahuin oder Ossieba genannt), die heller sind als die um sie herum wohnenden Bantuvölker, wird berichtet, daß sie Schellen an den Geschlechtsteilen tragen, eine Sitte, die sich auch bei Frauen am obern Kongo finden soll.

In Kamerun gilt Kleidung bei vielen Stämmen nur als Dekoration. Vielfach begegnet man völlig nackten Frauen, oder ihr Leib ist nur mit einer dünnen, mit Muscheln oder falschen Perlen besetzten Schnur umgürtet. Erst wenn ihnen ein Kind geboren ist, hängen sie sich eine Grasschürze um den Leib, die in einen Bambusfächer, an einen Pfauenschwanz erinnernd, ausläuft. Auch leere Sardinen- und andere Konservenbüchsen erfreuen sich heute großer Beliebtheit bei den Schönen von Kamerun.

433. Jebufrauen von der Lagosküste (Westafrika). Beachtenswert ist die Verschiedenartigkeit ihrer Frisuren.

Abb. 434. Mädchen vom Mendistamme (Liberia). Mitglieder einer geheimen Gesellschaft, Bundu genannt.

Abb. 435. Junges Mädchen von Old Calabar. (Inneres der Guineaküste.)

Den Frauen liegt die Arbeit auf dem Felde ob. Öfters begleitet sie dahin der Gatte; denn in Kamerun, heißt es, bemächtigt sich zuweilen der Schimpanse der Frauen, und führt sie mit sich fort. Wo diese Gefahr vorhanden ist, trägt der Vater selbst sein Kind, indem er in der einen Hand einen Stock, in der andern vielleicht einen von Europäern abgelegten Regenschirm schwingt, um sich gleichzeitig gegen den Schimpansen wie gegen den Regen zu schützen.

Die Ehe wird gern im Plural geführt, aber nur ein Weib gilt als die Hauptgattin, die andern sind Konkubinen und genießen keinerlei Rechte. Die Mutter des Häuptlings ist Mitglied des »hohen Rates«, aber auch seine Hauptgattin wird geehrt.

Die Mwele und Esum sind Stämme in Kamerun, die vielleicht schon zur Bantufamilie (siehe das nächste Kapitel) zu zählen sind. Ihre Weiber sind erheblich kleiner als die Männer. Sie bekleiden sich mit einem Schurz von Fransen, die, aus den Blättern einer Palme verfertigt, rückwärts mit einer Perlenschnur befestigt getragen werden. Vorn bedecken sie ihre Blöße mit einem Büschel Gras oder einem getrockneten Bananenblatt. Teile des Oberkörpers werden tätowiert und Perlenschnüre oder auch Messingspiralen als Schmuck verwendet.

Unter den jungen Mädchen der Ngumbi in Südkamerun herrscht freiester Verkehr; hat ihr Umgang Folgen, so wird das Kind sofort vom Vater des Mädchens als sein eigenes adoptiert. Polygamie ist im Schwunge. Die Heiraten finden nach exogamen Grundsätzen statt. Ist das Weib untreu, so wird es von seiner stärkeren Hälfte verprügelt, während der Verführer zur Zahlung einer Strafe angehalten wird. Trennt sich ein Weib von seinem Manne, so muß diesem das Kaufgeld zurückgezahlt werden. – Die Ngumbifrauen gelten als zänkisch.

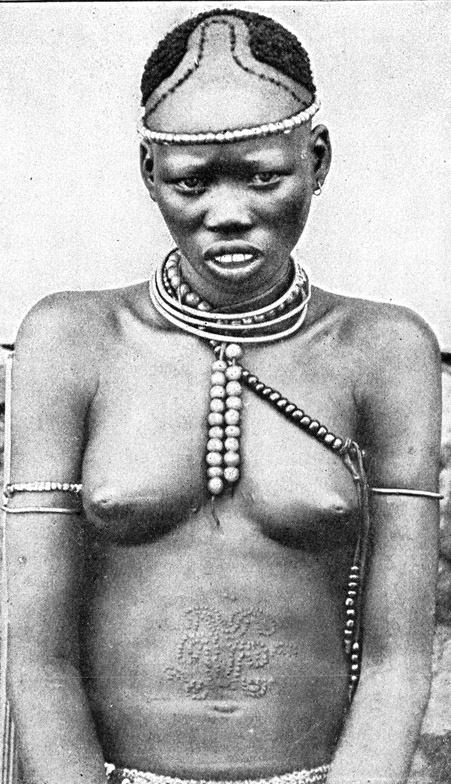

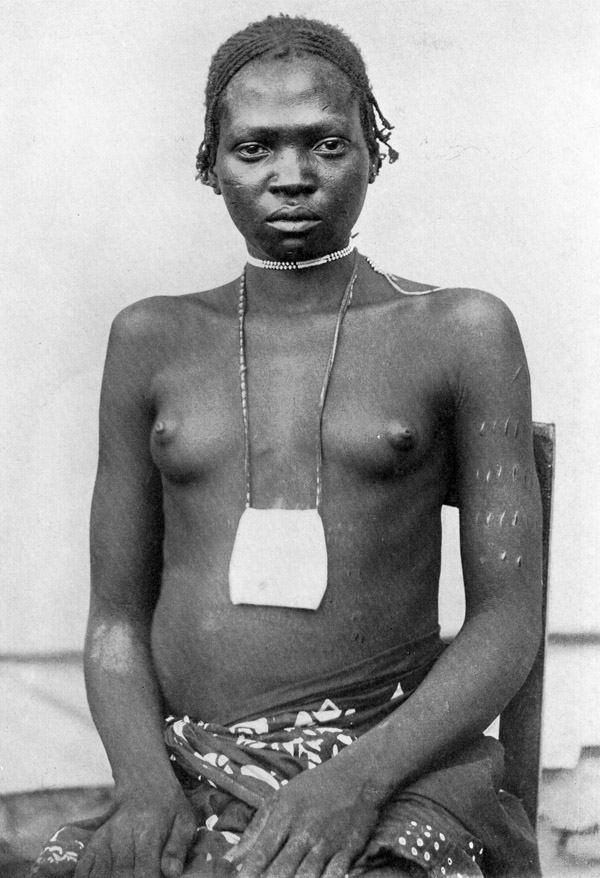

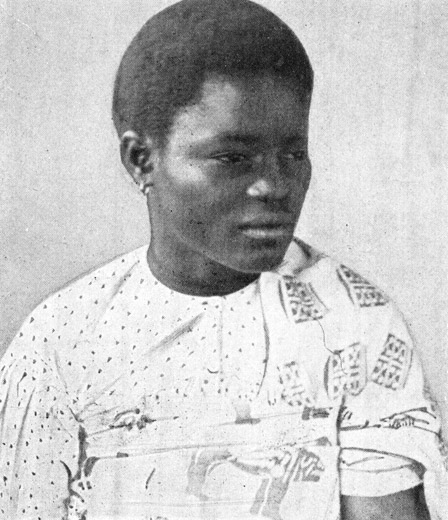

Toucouleurmädchen vom Senegal.

Abb. 436. Frauen von der Popoküste (Westafrika). (Einfluß deutscher Kolonisierung.)

Abb. 437. Negerin aus Tibuti (Zentral-Kamerun).

Abb. 438. Frau von Old Calabar (Guineaküste).

Das gewaltige Gebiet am Kongo wurde, wie man vermutet, ursprünglich von Zwergvölkern bewohnt. Bantu-, und in noch größerer Zahl echte Negerstämme drangen aber in das Land, unterdrückten die schwächlichen Pygmäen, zerstreuten sie, so viel sie konnten, und machten sich selbst zu Herren dieser großen Wald- und Flußregion, in der sie freilich nicht absolut seßhaft sind, sondern häufig den Standort wechseln.

Am Kongo ist Polygamie allgemein verbreitet. Die Frauen werden von ihren Eltern verkauft und dabei gar nicht üble Preise – bis zu 1500 Franken – bezahlt und von dem Ehemann dementsprechend als mehr oder minder kostbares Gut behandelt. Vielen Kränkungen sehen sich diejenigen Frauen ausgesetzt, die ihrem Gatten keine männlichen Nachkommen zu schenken vermögen; oft entzog sich schon eine solche Bedauernswerte durch Selbstmord der entehrenden Behandlung.

Abb. 439. Bassarijungfrau. (Deutsch-Togo.) 15-16 Jahre alt.

Abb. 440. Djoloffin vom Senegal.

Sklaverei ist noch heute über das ganze Kongogebiet verbreitet, obschon nicht mehr in dem Maße wie ehedem, als des Arabers Schwert siegreich durch den afrikanischen Kontinent drang, die glücklichsten Familienbande sprengte und die wehrlosen Naturkinder zu Frondiensten fortschleppte. Übrigens noch schlimmer als die Araber sollen die Portugiesen, die sich zivilisierte Weiße nennen, gehaust haben, nur daß sie statt des Schwertes den Alkohol gebrauchten. Tatsächlich bessern sich die Zustände überall da, wo früher der Araber als Herr und Despot die Fahne des Islam aufgepflanzt hatte, während manche Stämme, denen das Kreuz unter der Einwirkung des Alkohols gezeigt wurde, hoffnungslos zugrunde gerichtet sind. E. Torday schildert das Leben der Kongoneger in anziehender Weise. »Wenn ein Kind geboren wird, zeigt sich das lebhafteste Interesse bei allen Bewohnern des Dorfes. Alte und junge Weiber machen sich um die Mutter zu schaffen; Männer stehen vor der Hütte und unterhalten sich eifrig mit dem Vater. Jeder macht ihm Komplimente und erklärt, daß er niemals ein so kräftiges und fettes Kind gesehen hat. Genau wie bei uns werden bei einem Glas Wein (Malafu, einer Art Palmenwein), den der stolze Vater freigebig kredenzt, Familienähnlichkeiten entdeckt. Dann kommen die Leute von den benachbarten Dörfern, um das Neugeborene zu sehen. Die Ärmeren beschauen es nur, während die Wohlhabenderen es in den Arm nehmen. Dieses berechtigt die Mutter, kleine Geschenke zu erwarten, die je nach den Mitteln der Betreffenden gegeben werden. Ist die junge Mutter eine Sklavin, so wird ihr Gebieter ihr fortgesetzt kleine Gaben bringen, während seine Frauen sie pflegen.« Das Kind empfängt nun den Namen nach irgend einem angesehenen Manne des Dorfes, der die Ehre mit reichen Geschenken erwidert. Ein paar Tage nach der Geburt verläßt die glückstrahlende Mutter die Hütte. Von nun an bleibt das Kind unzertrennlich bei der Mutter, bis es etwa ein Jahr alt ist und die älteren Geschwister es für sich beanspruchen. Sie behandeln es etwa, wie unsere Kinder Puppen zu behandeln pflegen. Zuweilen nimmt auch der Vater das Kleine, der es, was auch bei uns nicht ungewöhnlich, gern verwöhnt. »Schlage nie ein Kind, nicht einmal mit einer Blume«, heißt es bei diesen gütigen Menschen. »In der Tat dürfte es,« erzählt Torday, »zuweilen leichter sein, Vergebung für einen Mord zu erlangen, als für ein rauhes Wort, das an ein Kind gerichtet wird. Höchst selten sieht man mißgestaltete Kinder, denn das spartanische Gesetz, nach dem solche unglücklichen Geschöpfe gleich nach der Geburt getötet wurden, hat auch nahezu bei allen Negerstämmen Geltung. Eine Ausnahme machen die Bayaka, die unter keinen Umständen ein Kind, wie es auch beschaffen sei, töten würden. Übrigens sind die Bayaka vielleicht der einzige Stamm, bei dem der Vater statt der Mutter den Säugling trägt.« Ein sonderbarer Brauch findet sich bei den Bangala: die Couvade, das Wochenbett des Vaters, das wir schon bei den südamerikanischen Indianern kennen gelernt haben. Wird ein Kind erwartet, so sucht auch der Bangalavater das Bett auf und läßt sich wie die Wöchnerin pflegen.

Abb. 441. Toucouleursfrauen vom Senegal.

Die Zeit der Kindheit ist für die Völker am Kongo eine so glückliche und fröhliche wie in andern Breiten. Die Kleinen lieben zu spielen wie die unsrigen. »Blindekuh« ist am Kongo geradeso wie in Europa bekannt, und für die ebenso beliebten Ballspiele dient irgend eine runde Frucht als Spielobjekt.

Mit der Zeit der Reife, im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren beginnt für die jungen Mädchen die Zeit der Liebe. Die Frage, ob die Kongolesinnen Liebe in unserem Sinne zu empfinden vermöchten, ist verschieden beantwortet worden. Wenn einige Reisende sie leugnen, so haben sie offenbar ihre Erfahrungen in einem Gebiet gesammelt, in dem die entwürdigenden Zustände der Sklaverei zu Hause sind. In andern Gegenden, bei freien Völkern, sind gegenteilige Beobachtungen gemacht worden. Torday, der jahrelang unter den Kongolesen gelebt hat, unter freien Menschen, denen auch das Alkohollaster fremd war, erzählt darüber interessante Dinge:

»Wenn ich ein Dorf betrat, wunderte es mich oft, Mädchen zu sehen, die sorgfältiger gekleidet, geölt und bemalt waren als andere. Fragte ich irgendeine ältere Frau nach dem Grund, so lautete die Antwort unfehlbar: ›Sie ist verliebt, das gute Kind, natürlich will sie sich hübsch machen.‹ Und ist es nicht ein Beweis von Liebe, daß das Herz eines Kongomädchens oft mit dem Kopf davon läuft, wenn man hört, daß Töchter von angesehenen Häuptlingen arme Sklaven heirateten?« Oft genug weigert sich ein Mädchen, den Mann, den der Vater ihr vorschlägt, zu nehmen, indem sie erklärt, einen andern zu lieben. Fälle, wo Witwen ihren Männern in den Tod folgten, oder wo Frauen sich in die dichtesten Scharen des Feindes stürzten, um den Tod des geliebten Gatten zu rächen, sind genug bekannt geworden. Sehr hübsch sagt Torday: »Menschliche Herzen sind überall die gleichen, wie auch immer die Farbe der Haut sein mag, und das Mädchen am Kongo liebt ihren ›Bakala‹ gerade so, wie Miß Smith für ihren jungen Mann schwärmt.«

Abb. 442. Kamerunnegerin vom Jaundestamm.

Abb. 443. Frau von Loango (im Kongogebiet).

Befremdend für unsern Geschmack sind die besonderen Mittel, die die Kongolesin anwendet, um ihrem Liebsten zu gefallen. Vor allem die Ziernarben, diese widerwärtigen Schändungen der von Natur oft so schönen, sammetweichen Haut. Die Narben werden in die Haut hineingeschnitten und durch ätzende Substanzen am Zuheilen verhindert. Sie bleiben ihnen für das Leben – ein Kainszeichen nach unsern Begriffen. Natürlich haben alle Stämme verschiedene Zeichnungen. Bei den einen sind sie erbsengroße Punkte, bei anderen wagerechte, bei dritten wieder senkrechte, kleinere oder größere Striche. Die einen tragen sie an verschiedenen Stellen des Gesichtes, andere auf der Brust, dritte wieder auf dem Rücken oder an den Gliedmaßen. Außer den Ziernarben sind Bemalungen allgemein beliebt. Der Farbstoff, Tukula genannt, wird meist von Bäumen und Pflanzen gewonnen, und knallrot ist die beliebteste Farbe. Im Falle von Trauer wird von den meisten Stämmen eine weiße Bemalung vorgenommen.

Über die Kleidung der Weiblichkeit am Kongo läßt sich nichts allgemein Gültiges sagen. Da sind einzelne Stämme, wie die Budja, Bapoto, deren Frauen, um mit Julius Stinde zu reden, nur »mit Klima« bekleidet sind, andere wie die Bazoko, wo eine einzelne Perle den nackten Leib schmückt, und wo selbst ältere Frauen nicht mehr als ein handgroßes Stückchen Tuch tragen, um ihre Scham zu bedecken, die Sango, die für diesen Zweck ein Haar von dem Schwanz eines Elefanten verwenden, die Banza, die ein paar Blätter oder ein Grasbüschel gebrauchen und wieder andere, die, unter dem Einfluß des Islam, Kleidertracht in primitiver Art nicht verschmähen.

Abb. 444. Drei Bräute von Krobo. (Die zylinderartige Kopfbedeckung mit Holzhaarkämmen ist auf dem Kopf angeleimt.)

Abb. 445. Eine Prinzessin von Krobo. Aufgebauschtes Haar mit Stirnbinde.

Je größer aber die Geringschätzung für eine Kleidung nach unsern Begriffen, um so größer ist die Liebe der Kongofrauen für Tand und Schmuckwerk. Da sind die Damen von Ubangi, die so schwere Gewichte an ihre Ohren hängen, daß die »Ohrläppchen« sich schulterwärts um 20-25 cm verlängern! Einige bohren einen Stock durch die Nasenwand, die Bakumu und Banziri tragen gleich den Botokudinnen und anderen Damen der gleichen Geschmacksrichtung einen flachen Pflock in den Lippen usw. Außerdem lassen sich die meisten Frauen ihre Zähne feilen und die Baluba lassen sich die vier Schneidezähne ausschlagen. Die Budjas, die, wie wir gesehen haben, völlig nackt gehen, tragen messingene Halsringe im Gewicht von oft 30 Pfund und Fußringe von ungefähr demselben Gewicht. Hals- und Armbänder werden überall getragen. Die ersteren sind oft aus Berlocken seltsamster Art zusammengesetzt, als da sind jede Art von Zähnen (auch menschlichen), Perlen, Muscheln, Körnern, Federn, Holz-, Elfenbein-, Knochen- und Metallstückchen usw.

Abb. 446. Frauen und Mädchen vom Uelle Distrikt.

Abb. 447. Mutter und Tochter von Loango. (Die Tochter ist ein Mischling – Mulattin – vermutlich von portugiesischem Vater.)

Welche Rolle in den Verschönerungskünsten die Coiffüre spielt, wird der Leser am besten aus den Abbildungen erkennen.

Die Ehen der Kongovölker sind, wie wir eingangs schon feststellten, allenthalben polygam. Daß Häuptlinge mehrere hundert Weiber haben, die dann freilich nicht alle in seiner unmittelbaren Umgebung, sondern in verschiedenen Dörfern leben, ist durchaus nichts Seltenes. Nur ein Stamm macht eine rühmenswerte Ausnahme: die bereits vorher erwähnten Banza. Sie erwählen nur ein Weib, und Gattentreue soll Regel sein.

Die merkwürdigen und mannigfaltigen Hochzeitsgebräuche der einzelnen Stämme aufzuzählen würde viel zu weit führen. Erwähnt aber mögen die Asandeh oder Niam-Niam werden, bei denen der Häuptling die Gattinnen für die Männer seines Volkes bestimmt und – welch ein Triumph für die Anhänger der Vernunftehe! – die Ehen der Asandeh sollen besonders glücklich sein.

Bei den Momfu sind es die Männer, welche das Feld besorgen, während den Frauen die Hausarbeit und die Sorge für die Kinder überlassen bleibt. Bei diesem Stamm speisen auch Mann und Frau gemeinschaftlich, wofür sie von ihren Nachbarn gründlich verachtet werden.

Verlobungen von Kindern sind viel gebräuchlich. Bei den Kwilu erklären sich kleine Knaben und Mädchen als Verlobte und heiraten sich, wenn sie das Alter dafür erreicht haben. Bei diesem Stamm muß der ertappte Ehebrecher dem beleidigten Gatten als Sklave dienen; die treulose Gattin wird verprügelt. Bei den Bangala werden der Treulosen die Ohren abgeschnitten und die Waden mit glühenden Lanzen durchbohrt. Auch bei den Ubangi wird die Ehebrecherin getötet. Bei den Mogwandi wird sie völlig nackt an den Pranger gestellt und ihr Unrecht ihr von der Menge vorgehalten. Übrigens findet sich auch bei den Mogwandi, da Frauen knapp sind, die Einehe, und nicht selten verpachtet ein Edler seine Gattin an einen Weibesbedürftigen gegen Entgelt für einen Zeitraum von zehn Monaten. Wird ein Kind in dieser Zeit geboren, so gehört es dem »Pächter«. Die Bakuba, die vielleicht von den Arabern schlechte Sitten angenommen haben, gehören zu den wenigen Stämmen, die ihre Frauen mißhandeln und sie auch an andere Männer vertauschen, wenn sie ihrer überdrüssig geworden sind. Im allgemeinen aber behandeln die Kongolesen ihre Frauen mit Achtung. Manche von ihnen nehmen einen hohen Rang ein. So sind bis vor kurzem die Baboma von einem weiblichen Häuptling regiert worden. Bekannt geworden sind auch die Alunda im Reiche Lunda, die manche Forscher zu den Bantustämmen gerechnet wissen wollen. Bei ihnen besteht eine Art Gynäkokratie. Als das Haupt des Stammes gilt ein unvermähltes Weib, die Lukokescha, die von Farbe heller als die übrigen ist.

Abb. 448. Aborambofrau vom Uelle-Distrikt. (Kongo.)

Abb. 449. Frau vom Momfustamme. (Kongo.)

Abb. 450. Gruppe von Frauen aus dem Gebiet des oberen Kongo und des Uelle.

Bei Todesfällen ist es wie im ganzen übrigen Afrika so auch am Kongo Brauch, daß die Frauen des Dorfes und aus der Umgegend sich versammeln und Klagegesänge anstimmen, die sich aber weniger wie Gesang als wie das Heulen von Schakalen anhören. Leider werden bei dem Tode eines Mannes Gebräuche befolgt, die von unerhörter Grausamkeit sind. Bei vielen Stämmen müssen nämlich sämtliche oder auch nur bestimmte Frauen ihrem Gatten in den Tod folgen. So bei den Sakara, den Barua, den Baluba, den Stämmen im Ladodistrikt, den Bakundi und den am Bomu hausenden Völkern. Es kann nicht unsere Absicht sein, die fürchterliche Todesart der armen Witwen bei den einzelnen Stämmen kennen zu lernen. Was kommt es darauf an, wissen, bei welchem Stamme den Ärmsten die Glieder zerbrochen, bei welchem sie erstochen, oder bei welchem sie lebendig verbrannt oder lebendig begraben werden? Es ist anzunehmen, daß diese grausamen Gebräuche an den Küsten, wo das zivilisatorische Wirken der Missionare eine Stütze an den europäischen Ansiedlern findet, nur selten noch vorkommen. Aber sicher ist es, daß sie da, wo Europäer und Missionare noch machtlos sind, heute noch in solchem Umfang bestehen wie jener andere, vielleicht noch fürchterlichere Brauch, der Kannibalismus!

Welches Aussehen haben die Kongolesinnen?

Abb. 451. Wangatafrauen. Die rechts Stehende trägt einen Halsschmuck im Gewicht von 12 Kilo, ein Brauch, der sich häufig am oberen Kongo findet.

Ich glaube, daß unsere Abbildungen dem Leser davon einen besseren Begriff geben werden, als die folgenden Beschreibungen es vermöchten. Er möge dann urteilen, ob jener Reisende, der im übrigen während seines zehnjährigen Aufenthalts am Kongo so vortreffliche Beobachtungen gemacht hat, im Recht ist, wenn er behauptet, daß – klassische Schönheiten sich dort öfters finden als unter den weißen Frauen …

Abb. 452. Bazokofrau mit den für diesen Stamm typischen Ziernarben im Gesicht.

Die Kongolesin ist durchschnittlich von schlanker, wenn auch nicht hoher Figur. Alles scheint an ihr wohl proportioniert. Im Gesicht sind die Augen zweifellos schön, von mandelförmigem Schnitt und von langen Wimpern beschattet. Zum Unterschied von den übrigen »reinen Negern« sind ihre Lippen von normaler Fülle, die Nase erscheint nicht eingequetscht, sondern ebenfalls normal nach unsern Begriffen. Die Zähne sind, wenn nicht abgefeilt, von unübertroffener Schönheit.

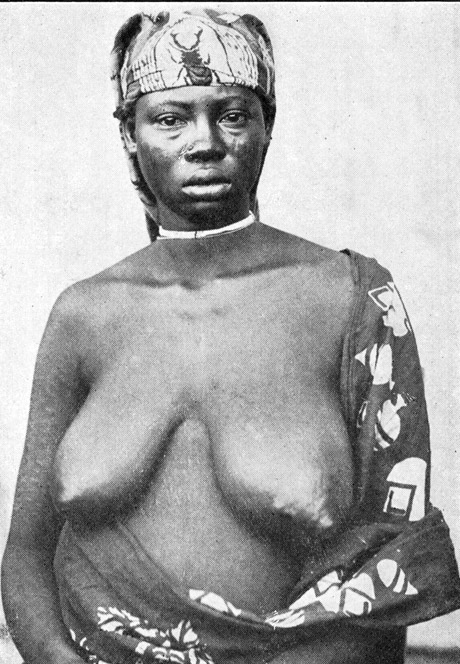

Vornehme Negerin vom Kabindastamme (Westafrika).

Man hört häufig die Gutmütigkeit der Kongolesinnen rühmen. Daß sie auch neugierig sind, gern schwatzen und klatschen, daß sie für Komplimente überaus eingenommen sind – wer wollte daran einen Anstoß nehmen? Sie lieben Spiel, Sang und Tanz, und viele von ihnen rauchen und schnupfen. Damit möge unsere Schilderung der Frauen im Gebiet des Kongo, soweit sie allen gemeinsame Dinge betrifft, schließen, und eine kurze Registrierung einzelner Stamme möge folgen.

An der Mündung dieses mächtigen Stromes leben die Musilongo oder Musserongo. Die Weiber wohnen in gesonderten Bambushütten. Außer dem Bambusbett und einem hölzernen Kasten zum Aufbewahren von Dingen darf man kein Mobiliar in solch einer Hütte suchen. Die Musilongofrauen sind weniger schnelle als ausdauernde Arbeiterinnen in der Besorgung des Feldes, der Küche und häuslicher Angelegenheiten. Ist in später Stunde alle Arbeit getan, so pflegen sie nach Herzenslust jene Art Unterhaltung, die von bösen Menschen Klatsch genannt wird. Sie ist bei den Schönen am Kongo gerade so beliebt, wie bei denen an der Spree oder an der Donau. Nur klatscht hier nicht eine zusammengedrängte Frauenschar im Flüsterton; vielmehr bleibt jedes weibliche Wesen vor seiner eignen Tür, und die Neuigkeiten fliegen in hohen Kreischtönen von Hütte zu Hütte.

Abb. 453. Sangomädchen. Das natürliche Haar wird verlängert durch Einflechten fremden Haares (von gefangenen oder toten Frauen) oder Palmenfasern, die schwarz gefärbt werden.

Abb. 454. Eine Gabufrau und Dienerin aus Loango.

Die Musilongofrauen hüllen ihren Körper vollständig in weiße und rote, von ihnen selbst gefärbte Tücher ein. Zu ihrer Beschäftigung gehört übrigens auch die Herstellung von Matten, die bald zum Sitzen, bald zum Einwickeln ihrer Habseligkeiten dienen. Sang und Tanz sind ihre besonderen Vergnügungen, und bei den Bootfahrten, wenn sie ihre Erzeugnisse zu Markt fahren, fehlt es nie an fröhlichen Gesängen. Die »Bälle« der Musilongo pflegen bis Tagesanbruch zu dauern, zuweilen werden sie sogar zwei bis drei Tage hindurch fortgesetzt. Auf Treue in der Ehe wird viel Wert gelegt und der Verführer schlimm bestraft.

Abb. 455. Mogwandifrauen aus Bokula.

Die Kabindafrauen, die weiter im Innern wohnen, gelten als schöner als die Musilongos. Auch sie gehen vollständig bekleidet. In dem portugiesischen Angola und besonders in Loanda, der Hauptstadt, scheinen alle Frauen Wäscherinnen zu sein. Jedenfalls sieht man sie nur an den Bächen, wo sie unter unbeschreiblichem, kreischendem Geschwätz die Wäsche besorgen. Die Kakongo sind bekannt als vortreffliche Töpferinnen, die Frauen von Loango wieder als Korb- und Mattenflechterinnen.

Die Frauen der Asandeh oder Niam-Niam, die als durchaus tugendhaft gelten, sind mittelgroß und von fleischigem Körper. Ihre Hautfarbe ist schokoladenbraun und mattglänzend, das Haar ist lang und fein gekräuselt, die Augen sind groß und etwas schräg gestellt, die Lippen fleischig, der Gesichtsausdruck ist wild. Die Ehen werden, wie wir schon gehört haben, ganz und gar von den Häuptlingen bestimmt. Nichtsdestoweniger hängen, wie Schweinfurth berichtet, die Männer mit grenzenloser Liebe an ihren Weibern. Da die sehr eifersüchtigen Männer es ungern sehen, daß ein Fremder die Frauen nur anschaut, sind diese sehr zurückhaltend, fast scheu geworden. Die Ehebrecherin wird getötet, und dem Rivalen werden Hände und Ohren abgeschnitten. Die größte Ehre der Frauen ist Kindersegen. Sie gebären im Wald unter Beistand von Gefährtinnen. Dieses Volk soll noch der Anthropophagie ergeben sein.

Noch öfters soll der Kannibalismus von ihren Nachbarn, den Monbottu (auch Mangbattu oder Guru-Guru genannt), ausgeübt werden; Schweinfurth zählt sie übrigens nicht zu den Negern. Ihre Frauen sind mittelgroß und kaffeebraun, während das lange Haar oft blond gleich dem Hanf ist. Sie genießen eine geachtete Stellung bei ihrem Volk, nehmen teil an geselligem Verkehr und haben auch einen Sitz in der Versammlung der Männer. Es sollen sogar weibliche Häuptlinge unter ihnen vorkommen. Wir kommen nun zu der großen