|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Aus der Blutsvereinigung des Weißen und der Indianerin ist, wie wir bereits festgestellt haben, die Mestizin entstanden, für die in Brasilien früher der Name Mamelukin gebräuchlich war. Äußerlich präsentiert die Mestizin vielleicht den vollendetsten Frauentypus, der mit Ausschluß der Kulturvölker anzutreffen ist; ja, unter diesen würde noch ihr vortrefflicher Wuchs, ihre stattliche Haltung, die feine Gliederung ihres Körpers bei vollen Formen und die Reinheit der hellrötlichen Hautfarbe Bewunderung finden.

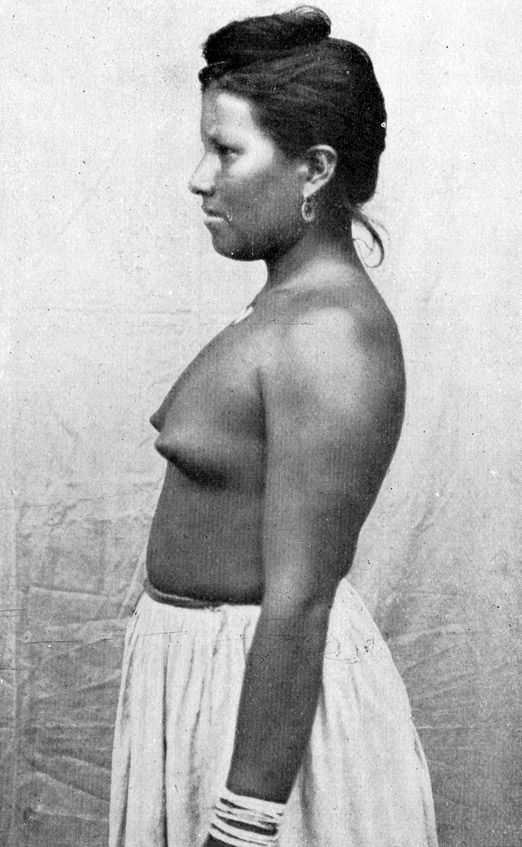

Abb. 192. Sambioaweiber (Frau und Tochter) aus dem nordwestlichen Brasilien.

Aber noch weiter gehen ihre körperlichen Vorzüge. Selten wird man unter den Mestizinnen unschöne Gesichtszüge entdecken; um so öfter ist man überrascht von wirklich hervorragender Schönheit. Freilich gibt es eine Erklärung hierfür: der Europäer, der sich mit einer Indianerin zusammentat, wird gewiß eine Auswahl nur unter den Schönen des Stammes getroffen haben. Das Gesicht ist meistens vollendet oval, die Augen sind glänzend schwarz, bisweilen von etwas unheimlichem Feuer; den wohlgeformten Mund umschließen sinnlich begehrliche Lippen, die Nasenform ist schön, das Haar lang, schlicht und tiefschwarz, der Busen wohlgerundet.

Abb. 193. Bakairiweib (Xingu-Quellgebiet).

Abb. 194. Bakairiweib (Xingu-Quellgebiet).

Weniger als ihr Körper ist das Wesen der Mestizin zu preisen. Dem Weißen, der ihr einen Teil seines Blutes gegeben, ist sie (im vollsten Gegensatz zur Mulattin) abhold, oft feindlich gesinnt. Niemals kann er ihr trauen. Mit allen Fasern ihres Seins hängt sie an der Rasse ihrer Mutter. Auch die Indolenz hat sie von ihren indianischen Vorfahren übernommen. Mit der Moral steht sie auf leichtem Fuße. Allerdings ist sie dem Weißen nicht so schnell zu Diensten, weil sie ihn eben haßt, dem jungen Burschen ihrer Farbe aber gibt sie sich ohne Umstände hin. Er spricht zu ihr, nennt sie »Simpática«; sie erwidert, nennt ihn »Simpático«. Bei der ersten Gelegenheit nach diesem Gespräch werden sie sich irgendwo treffen und gehören einander mit Leib und Seele.

Süd- und Zentralamerika bis hinauf zur Nordgrenze von Mexiko ist die rechte Heimat der Mestizin. Öfters findet sie sich noch im britischen Nordamerika, wohingegen sie in den Vereinigten Staaten immerhin eine Seltenheit ist.

Abb. 195. Siusimädchen (Tochter eines Häuptlings; Rio Aiary, nordwestliches Brasilien).

In der obigen Schilderung hatte ich vornehmlich die Mestizin der spanisch-amerikanischen Länder im Sinne. Die Mestizin Nordamerikas ist weniger empfehlenswert. Weder erreicht sie äußerlich die Schönheit ihrer südlichen Schwester, noch besitzt sie deren Sanftmut und gute Allüren. Eine gewisse Roheit und Wildheit haftet ihr an. Für diese Unterschiede zwischen der nord- und der südamerikanischen Mestizin ist die Erklärung leicht: vergegenwärtigen wir uns, daß die indianischen Vorfahren der letzteren ein fast durchweg sanftmütiger, schöner Menschenschlag, und die europäischen ein Kulturvolk, die Spanier und Portugiesen, waren; wohingegen die nordamerikanische Mestizin ihre Entstehung der Vereinigung von Frauen mehr oder weniger roher Indianerhorden mit nicht viel weniger rohen angelsächsischen Abenteurern verdankt.

Abb. 196. Weib vom Uayanastamme (Rio Caiary-Uaupes; nordwestliches Brasilien.)

Abb. 197. Siusimädchen (Nordwestbrasilien).

Abb. 198. Siusimädchen (Nordwestbrasilien).

Aus einer Vermischung der Mestizin mit Europäern und gelegentlicher weiterer Verdünnung des indianischen Blutes durch europäisches ist dann das heute nach Millionen zählende Kulturvolk von Hispano-Amerika entstanden, das man gewöhnlich mit Kreolen bezeichnet. Von ihnen soll weiterhin die Rede sein.

Wir betrachten einstweilen die Mischung aus Neger- und Indianerblut, deren Heimat hauptsächlich an den Küsten von Venezuela und Kolumbien, der karaibischen Küste von Zentralamerika, sowie in den Küstengebieten von Ecuador, Peru und dem nördlichen Brasilien gelegen ist. Das neu entstandene Produkt nennt man Zambos, in Brasilien außerdem noch Cafuzos und in den übrigen Ländern volkstümlich Cholos. (»Chinos«, wie einige Werke angeben, ist nicht durchaus identisch mit Zambos; unter Chinos – wörtlich Chinesen – versteht der ungebildete Kreole jede Art dunklen Blutes, also Mestizen und wohl auch reine Indianer. Am bekanntesten ist die weibliche Endung »China« geworden. Unter China, Chinita, Chinitica, versteht der Kreole sein dunkelfarbiges »Liebchen«; das Wort hat einen halb humoristischen, halb volkspoetischen Beiklang).

Abb. 199. Weiber und Kinder der Kaua und Siusi (Rio Aiary, Nordwestbrasilien).

Abb. 200. Kobeuaweib mit Kind.

Die Chola ist meistens von üppigen Formen, untersetzter Statur, sehr dunklem, schwärzlich durchschimmerndem Rot der Haut, tiefschwarzen, glänzenden Augen, sinnlichen, etwas starken Lippen und wieder tiefschwarzem und glänzendem, stets aber gewelltem Haar. Das gewellte Haar ist für sie das sicherste Erkennungszeichen. Sie ist in ihrem Wesen eine kleine Teufelin, wenn auch nicht gerade im schlechtesten Sinne dieses Wortes. Katzenfreundlich, liebesgirr und sinnlich, wenig sauber, durchaus nicht zuverlässig, indolent, geschmacklos eitel, ohne Verständnis für Moral und Kultur, bigott, aber ohne Verständnis für Religion, enthusiasmiert für Musik, Tanz und Volksfeste, erfreut sich die Tochter der Hefe des Volks, wie schon das Diminutiv »Cholita« zeigt, mit dem sie meistens bezeichnet wird, zweifellos einer gewissen Beliebtheit.

Notabene: in Chile, wo keine Mischung mit Negern stattgefunden hat, nennt man Cholos häufig Personen der untersten Volksschicht, die ganz rein indianisch sind oder nur ganz spärlichen Einschlag von Europäern empfangen haben.

Abb. 201. Junges Kobeuaweib (Rio Cuduiary, nordwestliches Brasilien).

Abb. 202. Kobeuaweib mit Kind.

Schließlich sind noch jene besonders rassengesegneten Individuen zu erwähnen, von denen mal behauptet wurde, sie hätten die deutsche Reichsflagge (schwarz-weiß-rot) verschluckt, deren Vorfahren teils in Europa, teils im Lande selbst, d. i. an den Küsten Süd- und Zentralamerikas, soweit sie im Tropengürtel liegen, ihre Wiege gehabt haben. Eine besondere Bezeichnung für diese mixta multicomposita existiert nicht. Der Südamerikaner, der ja selbst nie genau sein »Pedigree« kennt, nennt diese Herrschaften, die meist der unteren Klasse angehören, insgesamt artig und freundlich seine »Paisanos« (Landsleute). Zu ihnen gehören die in dem Artikel »Die Indianerin von Venezuela und Guayana« angeführten Llaneras, und zu ihnen gehört vor allem ein großer Bruchteil der brasilianischen Bevölkerung, die sich trotz alledem zur »lateinischen Rasse« rechnet. (S. darüber den später folgenden Artikel »Die Brasilianerin«.)

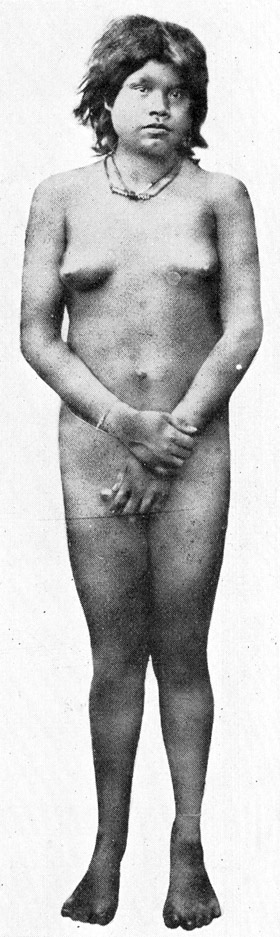

Abb. 203-204. Ipuriná-Indianerin. Reine Rasse, etwa 30 Jahre alt. (Cachoeira, Rio Purús, Brasilien.)

Wir verlassen nun die Völker, an denen wir einen mehr oder weniger großen »Farbenreichtum« entdeckt haben, und suchen die Bekanntschaft jener weit ausgebreiteten Nationen zu machen, die, obschon sie samt und sonders (oder nur mit geringen Ausnahmen) von urmütterlicher Seite indianisches Blut in den Adern haben, sich doch stolz zu der Farbe »weiß« bekennen, der Farbe, die nun einmal, offen oder verschwiegen, allen Menschenkindern des Erdballs als der Adel für eine jede Epidermis erscheint. Ich meine die Kreolen, die zivilisierten Bewohner des spanischen (bzw. portugiesischen) Amerikas.

Abb. 205. Bororómädchen.