|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vor der Hanseatenwache

In der Kühnmannschen Familie, die mit Senator Eiskuhl ihr Landhaus verließ und den Winterwohnsitz in der Stadt bezog, war große, freudige Aufregung. Sekretär Förster, der Entenjäger, wie er seit seinem Wattengang genannt wurde, war eines Morgens ungemein festlich angezogen erschienen und hatte in diplomatisch-geheimnisvollem Ton »Herrn« Kühnmann in einer ernsten Angelegenheit zu sprechen verlangt. Als man ihn deshalb in den Salon führte, sah er dabei so inhaltsschwer aus und stand dort, den Hut in die Hüfte gestemmt und die rechte Hand in die Westenbrust gesteckt, mit seinem frisierten Toupet so monumental da, daß er nur in Bronze verwandelt zu werden brauchte, um sofort als Statue von Talleyrand oder sonst eines großen Diplomaten dienen zu können.

Der Ernst der Situation war so groß, daß er die würdevolle Stellung beibehielt, so oft auch die Tür des Wohnzimmers sich ein wenig öffnete und der Kopf irgendeines jüngeren Familiengliedes darin erschien, um ihn bewundernd zu betrachten. Er nahm kaum durch eine leise Wendung von diesen Neugierigen Notiz.

Endlich kam Herr Kühnmann und fragte in freundlicher Verwunderung, was ihm so früh die Ehre verschaffe, wobei ihm ein lautes Ah entfuhr, als er, die Brille in die Höhe rückend, Försters Toupet betrachtete.

Förster nahm einen diplomatischen Anlauf und rückte mit der Gegenfrage hervor, »ob Herr Kühnmann nicht vielleicht eine Ahnung von dem Beweggrund seines heutigen Besuches habe«.

»Gott bewahre!« Kühnmann konnte sich wirklich die Sache nicht erklären. Der Schalk, er wußte so gut wie Förster und die übrige Familie, die an der Tür lauschend stand und vor verhaltenem Lachen bersten wollte, um was es sich handle.

Förster mußte also mit der Sprache heraus und eröffnete Kühnmann, wie er sich in einem höchst unglücklichen, verzweiflungsvollen Zustand befände – geradezu jammervoll, ein solches Junggesellenleben zu führen, wenn man das Glück habe, ein steter Gast der Kühnmannschen Familie und gar der Verlobte einer Tochter zu sein. Er habe sich deshalb heute vorgenommen, ernstlich beim Herrn Papa anzufragen, ob er nicht gesonnen sei, den endlichen Tag der Hochzeit festzusetzen.

Kühnmann meinte, das werde doch wohl nicht so wütende Eile haben. Der junge Mann käme zeitig genug ins Malheur und würde hernach froh sein, wenn er in seiner jammervollen ledigen Lage geblieben. Ja, er vermaß sich sogar, im ganzen Gesicht lachend, daß er was darum gäbe, wenn er selber ledig geblieben wäre. Da kam er aber schön an. Förster verwies ihm solchen Leichtsinn ernstlich und ging sogar so weit, die Madame Kühnmann hereinzurufen und ihr die Äußerung ihres Mannes mitzuteilen, worauf diese ihm klagte, daß Kühnmann ein alter schändlicher Bösewicht, ein Rabengatte und -vater sei, eine Ansicht, der die hereinbrechende übrige Familie beistimmte. Kurz, Vater Kühnmann ward so in die Enge getrieben, daß er am Ende meinte, Förster solle ins Malheur laufen, wenn er Lust habe, seinetwegen könne er sich morgen mit seiner Braut trauen lassen, damit man nur endlich Ruhe kriege.

Als dieses Zugeständnis erfolgt war, kam Vetter Schwarzknopf an, der, von der Sache in Kenntnis gesetzt, sofort auf Kühnmanns Seite trat und seinen Freund tief bedauerte, ja sogar das Taschentuch zog, um sich die Tränen zu trocknen, die ihm der baldige Verlust von Försters Freiheit erpreßte. Förster blieb trotzdem hartnäckig und rannte in sein Unglück, indem er den Tag der Trauung in vier Wochen erlangte.

Nun stürzten sich die sämtlichen weiblichen Mitglieder und Verwandten der Familie ins Gefecht für die Ausstattung, während Kühnmann in allen Tapetenlagern umherlief und Tausende von Tapetenrollen aufwickeln und an die Wand halten ließ, bis er seine Auswahl für das junge Ehepaar traf, das ein Quartier in seinem Hause bezog.

Herr Kühnmann sorgte für alles, und so fand der Hochzeitstag alles richtig in Ordnung. Am Tage vorher hatte Vater Kühnmann jedoch noch einige kleine Ärger wegen des Nichtworthaltens verschiedener Handwerksleute. Auch traute er dem Konditor nicht, der das Hochzeitsgebäck liefern sollte, unter denen ein großer Bienenkorb als Anspielung auf ein geordnetes und fleißiges Hauswesen die Befürchtung erweckte, er würde gewiß nicht zur rechten Zeit fertig sein.

Kühnmann schloß deshalb sein Kontor, in dem er stets der letzte war, steckte alle Schlüssel zu sich und kehrte an der äußersten Tür, die er eben schließen wollte, zurück, wie er dies alle Tage tat, um nochmals an den Schlössern und besonders an der großen eisernen Geldkiste nachzusehen, ob kein Schlüssel steckengeblieben sei, worauf er beruhigt davonschoß, denn nun war für die Sicherheit des Geschäfts geschehen was menschenmöglich war, und die Sorge um den Bienenstock gewann wieder die Oberhand. Er schoß davon nach der Richtung des Konditors, um diesem die Hölle heiß zu machen. Plötzlich fuhr er wieder rückwärts und guckte in einen Laden, worin allerhand silberplattierter Hausrat glänzte. Er erblickte einen Konfortable mit Teekessel von höchst geschmackvoller Form und besann sich, daß dies Requisit bei den jungen Leuten fehle. Sofort war er mit dem Kaufmann in einen Handel auf Tod und Leben verwickelt, wobei er behauptete, den Teekessel nur kaufen zu wollen, damit das altmodische Ding endlich hier wegkäme, wo es ihn schon lange geärgert habe. Endlich siegte er, bezahlte, packte den Teekessel beim Henkel, nahm den Kohlenhalter unter den Arm und stürzte davon, weil er das Ding unbemerkt selbst in das Zimmer des jungen Ehepaares bringen wollte. So erschien er plötzlich beim Konditor wie ein Zauberer, der mit einem Hexenapparat versehen ist, und verlangte den Bienenstock zu sehen. Der Konditor zeigte ihm eine große Schüssel mit gelbem Brei, worüber Vater Kühnmann aus der Haut fahren wollte und gewiß die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätte, wenn dies der Teekessel samt Zubehör nicht verhinderte.

Am nächsten Morgen war große Aufregung in Kühnmanns Haus. Eine Hochzeit ist für alle Beteiligten ein Ereignis, das besonders in einer Familie, deren Mitglieder in herzlicher Liebe verbunden leben, tief eingreift.

So ersehnt der Augenblick von den Eltern wird, wo der Geliebte die Tochter vor den Altar führt, so sehr fürchten sie ihn, weil sie zur selben Zeit eigentlich ihr Kind verlieren. Auch die Braut hofft und fürchtet das gleiche. Nur der Bräutigam ist im Vorteil, da er nichts verliert, sondern nur ein geliebtes Wesen gewinnt, denn er ist dem Vaterhause in dieser Zeit längst entwachsen.

Der weibliche Teil der Kühnmannschen Familie war schon von sieben Uhr an mit dem Anzug der Braut beschäftigt, an der den ganzen Vormittag herumgeputzt wurde. Da noch eine Menge weibliche Verwandte ankamen, die alle andere Ansichten zutage brachten, so schien für den Bräutigam eigentlich wenig Aussicht auf die Erlangung seiner Braut an diesem Tage vorhanden, während doch die elfte Stunde zur Trauung bestimmt war. Vater Kühnmann rettete sich in sein Kontor und versprach, halb elf da zu sein, um den schwarzen Frack und die weißen Handschuhe anzulegen und seinen Segen bereit zu halten.

Er mußte auch noch einiges besorgen. Vor allen Dingen ging er zum Bräutigam, um sich von dessen ungetrübtem Dasein zu überzeugen, – dann ermunterte er das Gewissen des Konditors und tat ihm zu wissen, daß er den Bienenkorb nebst Zubehör Punkt zehn Uhr an der Treppe seines Kontors erwarte, um ihn in Augenschein zu nehmen und beruhigt nach dem Hochzeitshaus absenden zu können. Nachdem der Konditor ihn längst vergessen, steckte er nochmals den Kopf in den Laden und bemerkte mit schrecklichem Ernst: »Aber keine Minute später«, worauf er wirklich verschwand, um sich den Altar in der Kirche anzusehen, weil er den wackligen Stufen dort nicht traute und sie erst selbst versuchen wollte. Hierauf hatte er Konferenzen mit mehreren Blumenhändlerinnen, wonach er nicht unterlassen konnte, seine Schutenführer im Keller Beim neuen Krahn zu überfallen, die sich diesen Tag für vollkommen sicher hielten. Nachdem er sie so ziemlich von ihrer Schlechtigkeit überzeugt, gab er ihnen zehn Taler zum Vertrinken.

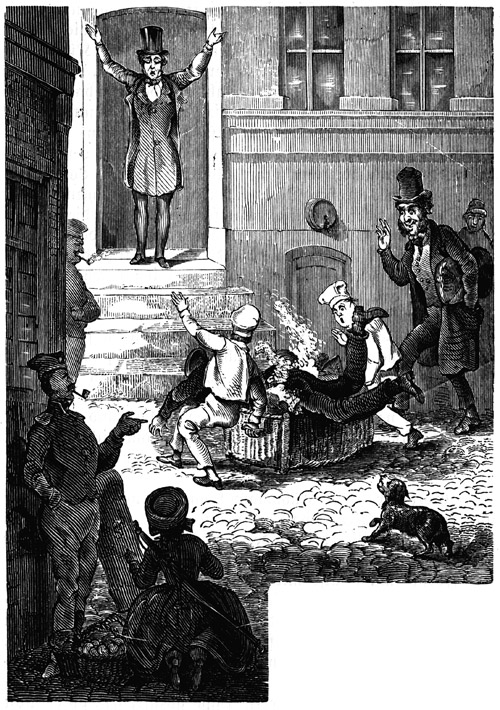

Auf dem Kontor konnte er sich endlich zur Erholung ein weniges mit ein paar Kapitänen und Steuerleuten herumzanken, wobei er jede Minute die Uhr herauszog, um gegen zehn auf die Treppe zu treten und die »Nichtankunft« des Bienenkorbes zu erwarten, denn »es sei ganz gegen die Natur eines Konditors, Wort zu halten«, wie er bemerkte. Wunderbarerweise hielt er jedoch Wort und zwei weiße Konditorlehrlinge erschienen fast zur Sekunde damit vor seiner Tür. Der gelbe Bienenkorb leuchtete schon von weitem aus dem großen Korb, der an zwei Henkeln getragen wurde. Neben dem Bienenkorb war eine Menge verlockender Sachen aufgestellt, welche den Appetit der Straßenjugend bis zur Raserei reizten. Man sah Torten mit runden Früchten. Windbeutel mit schneeweißem Schaum, Kuchen mit solchem gefüllt. Marzipanfiguren und noch andere Zuckersachen. Vor der Wache standen wie immer eine Menge Hanseaten im Sonnenschein, denen der Korb natürlich eine willkommene Erscheinung war. Einer wollte die Gelegenheit benutzen, um ein Späßchen zu machen. Er setzte von hinten an, um darüber zu springen, blieb jedoch mit den Füßen hängen und fiel, so lang er war, hinein, daß der Schaum der Windbeutel über ihm zusammenschlug und der Bienenkorb wie ein alter Hut zusammengedrückt wurde.

So lächerlich dieser Vorfall für die Umstehenden war, so entsetzlich war er für Kühnmann, der die Hände wirklich über dem Kopf zusammenschlug und einen Jammerlaut von sich gab, den er eine Oktave höher wiederholte, als er den Hanseaten aus dem Korb kriechen und wie einen Schneemann, von Windbeutelschaum und Bienenkorbfragmenten übersät, in die Wache laufen sah, wo er sich wahrscheinlich für das Dessert zum Besten seiner Kameraden aufsparte.

Die Verwüstung im Korbe war so vollständig, daß sich auch nicht ein ganzes Stück darin fand. Kühnmanns Zorn und Verzweiflung waren so groß, daß er die himmlischen Mächte zur Bestrafung des Übeltäters herausforderte, indem er ihn vom Donnerwetter erschlagen haben wollte. Da der Himmel jedoch nicht sogleich ein verfügbares Gewitter bei der Hand hatte, so ersuchte er den Teufel, diesen Kuchenmörder zu holen, und als auch dieser anderwärts beschäftigt schien, und sich alles im Korbe zerbrochen zeigte, richtete sich seine letzte höchste Entrüstung gegen die umstehenden Hanseaten, denen er, in den Korb zeigend, sagte, ›nun könnten sie die ganze Geschichte seinetwegen auch noch auffressen!‹ Hatte er sich vergeblich an den Himmel und die Hölle gewandt, so ward ihm wenigstens die Genugtuung, daß ihn die Hanseaten nicht auch sitzen ließen, sondern sogleich seiner Bitte nachkamen, worauf die beiden Konditorlehrlinge verschwanden.

Kühnmann ging aber in die Wache und fragte einen Feldwebel, wo der Verbrecher sei.

»Der wird eben abgeleckt«, erwiderte dieser lachend.

»Auf meine Kosten«, sagte Kühnmann grimmig und verlangte zum Hauptmann geführt zu werden.

Dieser empfing ihn mit mühsam unterdrücktem Lachen, versprach jedoch, den Mann exemplarisch zu bestrafen, wenn dies Kühnmann verlange. »Sie können auch auf Schadenersatz gegen ihn klagen«, bemerkte er. »Dann wird der arme Teufel aber wenigstens dreißig Jahre umsonst dienen müssen.«

Das war Kühnmann doch schrecklich und lächerlich nebenbei, weshalb er bat, die Sache ganz gehen zu lassen und davonschoß, um die Konditorlehrjungen vom Geschundenwerden zu retten, denn der Meister vermutete eine Teufelei ihrerseits. Dann wollte der Hochzeitsvater frische Sachen für die Tafel haben, die der Konditor feierlichst versprach und als Ehrensache zu betrachten versicherte.

Nun war es aber die höchste Zeit, in den schwarzen Frack zu kriechen. Kühnmann lief nach Haus und zog sich bis auf den Schwalbenschwanz an. Mit diesem in der Hand trat er in das Toilettezimmer der Braut und erzählte den erstaunten Damen das Schicksal des Hochzeitskuchens. Da zufällig ein großer Korb mit Garderobengegenständen im Zimmer stand, so machte er das Manöver des Hanseaten den Damen vor, sprang und fiel auf den Korb, wobei er seinen Frack hoch in die Höhe hielt, um ihn nicht staubig zu machen. Die Wirkung war urkomisch, bis man dahinterkam, daß sich Papa Kühnmann auf ein paar neue Hüte der Braut geworfen, die nun gleich dem Bienenkorb jammervoll zerquetscht waren. Worauf Kühnmann, sich an die Bemerkungen des Hauptmanns erinnernd, den prophetischen Ausspruch tat, daß wohl Förster anstatt seiner dafür fünfzig Jahre umsonst werde dienen müssen.

Förster war im Ehestand drin, wie Kühnmann bemerkte, als er die Kirche verließ. Unrettbar auf ewige Zeiten gefangen, wie er ihm mit einem Gesicht zuflüsterte, welches vor Schadenfreude glänzte. Vorbei war's nun auf ewige Zeiten mit der Entenjagd, deren Beute nicht einmal gebraten worden, was er ihm im Wagen in das Gedächtnis rief. Förster war aber total blind gegen das Unheil, in das er sich gestürzt, und dachte nur an eins – an seine Frau, die er jetzt küßte, ohne sich nur im mindesten vor Vater Kühnmann zu genieren. Ja, er sah diesen dabei recht herausfordernd an und tat's nochmals, so daß dem Herausgeforderten nichts weiter übrigblieb, als die Mutter der Braut ebenfalls zu küssen, damit das Gleichgewicht im Wagen hergestellt wurde.

Als die Gesellschaft nach Hause kam und sich in den Salon zur Tafel begab, zeigte es sich, daß der Konditor das Übermenschliche geleistet hatte. Vor dem Brautpaar stand aber eine ausgestopfte wilde Ente, dieselbe, die Förster auf jenem unglücklichen Jagdzug schoß, und wie Kühnmann in einer kleinen Rede darlegte, eigentlich Försters Brautwerber war, da er ohne sie jedenfalls noch schmachte, weshalb er der jungen Frau riet, ihren Hochzeitstag künftighin jedesmal durch einen Entenbraten zu feiern.

Nun brachte Vetter Schwarzknopf seinen Glückwunsch an und schloß ihn damit, daß Förster lieben und geliebt sein möge, solange die Ewigkeit halte, und daß er wünsche, die Ewigkeit möge weder die Zähne noch den Schwanz verlieren, ein Wunsch, der große Heiterkeit hervorrief.

»Vor allen Dingen,« sagte er, »muß man sich eine Sache, die in Betracht gezogen werden soll, als existierend und dann in einer Form denken. Von den existierenden Sachen gibt es nun sehr wenige, die uns nicht sichtbar wären. Aber auch für diese wenigen, wie z. B. der Wind, die Kälte u. dgl. hatten schon die Alten vor vielen tausend Jahren das Bedürfnis, sich Bilder zu schaffen. Ob die Ewigkeit nun überhaupt eine Sache ist, die existiert, wollen wir gar nicht in Betracht ziehen, sondern es ohne weiteres annehmen, um darzulegen, wann ihr Ende eintreten wird, was zehnmal leichter ist, als die Frage zu beantworten, wann sie anfing. Vor allem muß ich aber wissen, unter welchem Bild Sie sich die Ewigkeit vorstellen?«

»Unter einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt«, rief die ganze Familie.

»Nun, da werden wir die Frage gleich beantworten«, fuhr Schwarzknopf fort. »Hier können also zwei Fälle eintreten, die der Ewigkeit ein Ende machen. Entweder die Zähne fallen ihr aus, oder der Schwanz reißt. Sie schnappt auseinander und vorbei ist's mit der Ewigkeit, die der Gott der Zeit dann als Spickaal verzehren kann.«

Schwarzknopf war imstande, auf diese Weise große Vorlesungen mit den lächerlich-tiefsinnigsten Vergleichen zu halten, welche sich von den Vorträgen graduierter Philosophen oft nur dadurch unterschieden, daß man sie besser verstand und daß sie amüsanter waren.