|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Garten beim Holstentor

Bernhart wanderte eines Sonnabends in dem Strom von Menschen und Fuhrwerken umher, die durch die Straßen der Stadt trieben. Er war fast betäubt von der Eile und Hetze, mit der alles vorwärts eilte. Zu Wasser und zu Lande trug, schob und lud man ein und aus, als ob gerade heute der letzte Tag wäre, an dem man etwas transportieren könne. Alles rannte ohne Ruhe und Rast.

In diesem allgemeinen Treiben mußte ihm ein Mann auffallen, der vor der Tür eines Wildprethändlers stand und in aller Muße einen Hirsch betrachtete, der dort lag. Bernhart dachte, ›das ist doch einmal ein Hamburger, der Zeit hat‹, und wollte eben dies Unikum genauer ansehen, als er in ihm den Maler Otto Fabler erkannte, der seine Studien an dem toten Wild machte.

Er trat zu ihm und sprach seine Gedanken über den Trubel aus, der sie umgab und den er stets vom frühen Morgen bis Mitternacht in gleicher Lebhaftigkeit angetroffen, so oft er die Stadt besucht. Er kam zu dem Schluß, daß in diesem Handelsplatz kaum ein Winkelchen zu finden sein werde, wo die gemütliche Ruhe wohne und wo man nicht vom Morgen bis zur Nacht dem Geschäft nachjage.

Fabler schüttelte lachend den Kopf und sagte: »Diese Ansicht mögen wohl alle Fremden haben, die unser Familienleben nicht kennen, denn es ist für sie sehr schwer, Eingang in einen Familienkreis zu finden, da der Hamburger schon aus Geschäftsgewohnheit und mit toten Waren ungemein vorsichtig ist, ehe er sie in seinen Speicher bringt, um so mehr mit lebendigen Artikeln. Hat ein Fremder aber einmal Aufnahme bei einem Hamburger gefunden, so ist auch das Entgegenkommen und die Teilnahme warm und herzlich, und er kann, sobald er ein solider Charakter ist, fast ebensogut auf ihn rechnen wie auf seine eigene Verwandtschaft, ja vielleicht noch mehr! Da Sie aber glauben, daß es hier keine gemütlichen Winkel gibt, so muß ich das Gegenteil beweisen und Ihnen sogleich ein paar zeigen. Kommen Sie!«

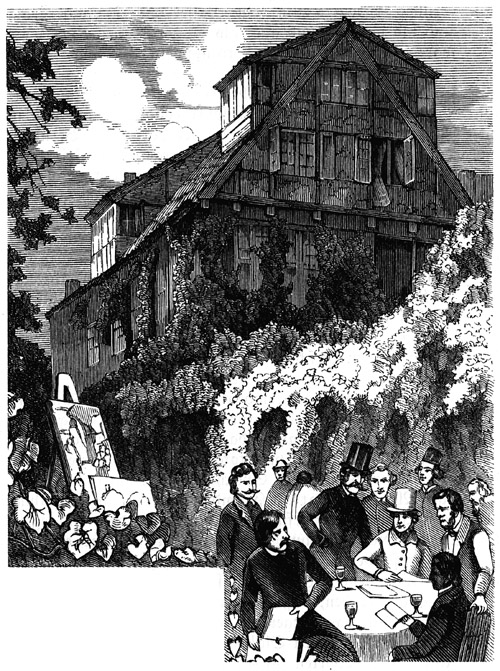

Nach diesen Worten gingen beide den Steinweg hinauf und dann nach dem Holstentor, wo Fabler vor einem kleinen, altertümlich winkligen Hause stehen blieb, dessen schlichtes Äußere nur durch die alte, solide, im Zopfstil geschnitzte Tür gehoben wurde. Die obere Etage war etwas herausgerückt und trug ein hohes Dach, dessen Giebel sich nach drei Seiten zuspitzte, von denen die vordere mit Blei, die übrigen mit Dachpfannen gedeckt waren. So klein Haus und Dach auch erschienen, es schauten dennoch vier Schornsteine daraus hervor, und das Innere war mit höchst gemütlichen und soliden Zimmern sowie deren Decken mit Stuckarbeit verziert, während die Türen und Treppen gediegene Holzschnitzereien zeigten. Das Gediegenste seines Inhaltes war jedoch die Künstlerfamilie, die es in stiller, glücklicher Eintracht bewohnte.

Es war ein Vergnügen, die alte, freundliche Mama Herzler mit ihrer stets schneeweißen Haube zu sehen, wie sie die drei Jungen Jakob, Martin und Günter zusammenhielt. Wie sie mit liebevoller Geschäftigkeit für ihre Ordnung und Bequemlichkeit sorgte und die Küche überwachte, in der das Mädchen das Mittagessen besorgte. Wie dann Jakob aus dem »Kiekut« vom Dach herabgeholt wurde, worin früher Günter hauste und wo er jetzt sein Atelier aufgeschlagen, wie sie Martin und Günter aus den Gartenpavillons zitierte, wie sie dann erst mit Martin ihre Not hatte, der gerade an einem alten Buch malte, und als dieser den schattigen Laubengang daher kam, wieder der böse Günter fehlte, für den sie doch extra einiges gutes Obst besorgt, das er gar zu gern zum Dessert schnabelierte, wenn er nun erst einmal von der Staffelei losgerissen und aus dem Pavillon nach dem Speisezimmer gebracht war. Wie es ihm dann vortrefflich schmeckte, während er den beiden andern vorwarf, sie hätten weiter nichts als das Essen und Trinken im Kopf, man solle nur sehen, wie's Martin eilig hätte, während dieser doch nur wieder an sein altes Buch wollte, worauf Günter es für höchst schädlich erklärte, sich mit vollem Bauch an die Arbeit zu setzen. Dann machte er die Bemerkung, daß Martin später sicherlich einen dicken Bauch kriegen würde, welcher Meinung Jakob beistimmte und sogar schon ein Verschwinden der Taille bemerken wollte, was Martin seinerseits höchst entrüstet zurückwies, da, wenn es einen dicken Bauch in der Familie geben könnte, ihn unfehlbar Günter infolge seines langsameren Essens aufzuweisen haben würde. So verging gewöhnlich das Mittagsmahl unter lustigem Streit und gemütlichen Späßen, bis die Hausglocke erklang und sich ein paar Freunde einfanden, die noch einen besonderen Genuß zum Nachtisch für die Brüder mitbrachten; denn es mußte wirklich ein Hochgenuß für sie sein, wenn sie sahen, wie jeder, der das Haus betrat, die liebevollste Hochachtung für Mama Herzler darlegte.

Man verließ dann das Speisezimmer und stieg mit Jakob nach dem »Kiekut« hinauf, wo man seine Arbeit besah und über die Dächer der Stadt blickte, oder man ging in die Gartenateliers und sah, was die Brüder geschaffen.

Es waren gediegene Werke, die in diesem stillen Winkel Der Verfasser bemerkt zu dieser Schilderung von der glücklichen Künstlerstätte beim Holstentor, daß die Künstler Herzler – gemeint sind wohl Gensler – ihren schönen Wohnsitz 1864 an die Stadt verkaufen mußten, weil man beabsichtigte, vom Gänsemarkt durch die ABC-Straße einen geraden Weg anzulegen. Es gelang ihnen jedoch, eine nicht minder gemütliche Wohnung zu finden, die vor mehr als 100 Jahren das Gartenhaus des Naturdichters, Senator Brockes, eines Freundes des Malers Denner, war. (Der Garten von Brockes lag am Besenbinderhof.) der rauschenden Handelsstadt entstanden, denn die Brüder nahmen es ernst mit der Kunst und arbeiteten nicht des Verdienstes wegen, den sie nicht zu suchen brauchten. Jakob schuf in seinem luftigen Atelier Szenen aus dem Schifferleben und Strandbilder voll charakteristischer Auffassung und Naturwahrheit, während Martin alte, pittoreske Bauwerke mit Genreszenen staffiert liebte und von wunderbarem Trödelkram umgeben war, der ihm zu Modellen diente. Da standen wunderlich geschnitzte Kasten mit Elfenbein oder Metall ausgelegt, Gläser und Flaschen aus alten Zeiten, große Bücher in Schweinsleder gebunden, mit Metallecken und Klammern, Vogelbauer, Sanduhren und Spinnräder sowie aller erdenklicher Kram. Es war ein wenig gefährlich, sich ohne einige Vorsicht auf einen der geschnitzten Eichenstühle niederzulassen, da sehr oft zerbrechliche oder spitze Sachen darauf ausruhten, weshalb Martin stets in Angst schwebte, wenn er Besuch bekam, und zwar weniger wegen der Beinkleider und sonstiger Teile seiner Freunde, die bei unvorsichtigem Niedersitzen leiden konnten, als wegen seiner Modelle, die er mit vieler Mühe und noch mehr Kosten in allen Teilen der Stadt und des Landes aufgespürt hatte, und wegen deren er jeden Tag die Judenbörse in den Elbstraßen durchsuchte.

Günter malte größere Bildnisse und war zur Zeit, als Bernhart eingeführt wurde, mit einem großen Bild beschäftigt, welches die hervorragendsten der Hamburger Künstler in Lebensgröße darstellte.

Man traf die ganze Gesellschaft im Garten versammelt, wo man bei einem Glase Wein Skizzen besah und Kritiken darüber aussprach. Da stand Kauffmann Hermann Kauffmann, geb. 7. Nov. 1808 in Hamburg, gest. 24. Mai 1889. Vgl. Lichtwark, Hermann Kauffmann und die Kunst in Hamburg 1800–1850. (München 1894.) Adolf Friedrich Vollmer (1806–1875), ein Schüler Prof. Suhrs (vgl. Rump, Lexikon der bildenden Künste, S. 146)., mit grimmigem Schnurrbart, wie ein Kürassieroberst anzusehen, und zeigte die Studien, die er aus dem bayerischen Gebirge mitgebracht. Da konnte man recht erkennen, welch schöne Kunst doch die Malerei ist, wenn man tief unten an der Nordsee die Felsen und Wildbäche der Alpen vor sich sah. Da waren die stillen, grünen Seen, in denen man tief unten, immer grüner und grüner, alte hinabgestürzte Bäume liegen sah, bis sie märchenhaft in der grünen Nacht des Wassers verschwanden.

Hierauf nahm man Vollmers Mappe vor und besah die Beute, die er von einem Streifzug an der Nordsee mitbrachte. Es waren Luft- und Lichteffekte. Schiffsgruppen in jeder Lage und wechselnder Beleuchtung. Bewegtes Wasser mit seinen Schaum- und Wellenpartien, oder ruhiger Spiegel mit allen möglichen Reflexen. Dann kamen Strandstudien mit alten Bollwerken, Dünen und Felsenufer sowie kleine Staffagen aus der reichhaltigen Mappe.

Jakob Herzler ergänzte hierauf das Strandleben mit Studien von alten Hütten und Fischereigerätschaften, denen sich die alten, wetterharten Fischer mit ihren Südwestern, weiten Leinenhosen und großen Wasserstiefeln anschlossen. Dann folgten die Matrosenstudien, die er in St. Pauli zu einem Bild gemacht.

Über die Skizzen entspann sich eine lebhafte Unterhaltung, die bald auf zunächstliegende Gegenstände überging. Bernhart drückte seine Überraschung aus, hier mitten im Häusermeer einen so großen, schattigen Garten zu finden und bewunderte hauptsächlich die üppigen Weinranken, die das Künstlerhaus von der Gartenseite einhüllten. Daran schloß sich ein vollständig überwachsener Laubengang, der nach einem Pavillon führte, der bis über sein achteckiges Pfannendach mit Reben überzogen war, aus denen schelmisch ein Dachfenster herabblickte, das offenbar nur zu seinem Vergnügen dort oben saß, da kaum eine Möglichkeit vorhanden war, unter das Dach zu kommen. An der Seite stand das Bruchstück einer Säule mit altem romanischen Kapitäl, welches Martin Herzler beim Abbruch des St. Johannisklosters Das Johanniskloster wurde 1837 abgebrochen. gerettet und nebst einem Johannis- und Christuskopf in den Garten gebracht hatte. Der Pavillon diente Günter als Atelier.

Die Gesellschaft brach auf, um sich nach verschiedenen Seiten zu zerstreuen: Einer, um am Jungfernstieg zu promenieren, der andere nach dem Hafen und einige, um ohne Torsperre nach den Vorstädten zu gelangen, wozu auch Bernhart gehörte.

Er ging still neben seinem Begleiter. Dieses Stück gediegenen Künstlerlebens, das er hier soeben gesehen, beschäftigte seine Gedanken vollständig.

Von seinem Begleiter über die Bekanntschaften befragt, die er hier gemacht, erzählte er diesem sein Verhältnis zu Eiskuhl und Spickmann und gab dabei seine Verwunderung zu erkennen, in diesen hohen Kreisen nicht mehr Intelligenz und Kulanz zu finden. Der Begleiter schüttelte mit dem Kopf und sprach:

»Da sind Sie allerdings unter Gesellschaft geraten, wo Sie solche Dinge nicht suchen dürfen. Die Leute sind Parvenüs, reichgewordene Hausknechte, die durch ihre Millionen nur eine Rolle spielen und zu Ansehen kommen. Leider gibt es hier und in allen Handelsstädten so viel von diesem Unkraut, daß es alle besseren Pflanzen überwuchert und den Fremden leicht einen falschen Begriff über unsere Handelsaristokratie beibringt. Kommen Sie jedoch nur einmal unter unsere wirkliche Elite, dort werden Sie gediegene Bildung und Wissen bei den Männern und die höchste Sitte und Liebenswürdigkeit bei den Frauen finden. Eiskuhls und Spickmanns sind nur noch die letzten Überbleibsel einer Zeit, in deren letztem Abschnitt wir jetzt leben, und werden bald hier so verschwinden, daß Sie in einem Vierteljahrhundert vergeblich nach diesen Exemplaren suchen können. Die Sache selbst wird leider so bleiben, obgleich sich die Form ändert, denn Hausknechte können Millionäre werden, solange die Welt steht, da diese Spezies ein besonderes Talent zum Geldhäufen zu haben scheint. Die Welt geht aber vorwärts und es wird später zu einer hervorragenden Stellung neben dem Geld auch Intelligenz gehören. Ob Sie nun bei ihren Mäzenen Geschäfte machen, bezweifle ich fast. Sehen Sie sich vor. Diese Leute glauben einem Künstler ein Almosen hinzuwerfen, wenn sie ihm ein Bild abkaufen. Wenn sie zu ihrem Zimmerschmuck einige Gemälde billig an sich bringen, so beanspruchen sie ewige Dankbarkeit, denn sie halten, wie gesagt, einen Künstler für einen Bettler, der statt mit dem Leierkasten mit Pinsel und Farben umherzieht und kein Anrecht auf gute, das heißt ihre Gesellschaft hat. Diese Ansicht können Sie übrigens in allen deutschen Handelsstädten vorwiegend finden, weil der Kaufmann glaubt, daß Zucker und Kaffee nötig, Bilder aber unnötig zum Leben sind, obwohl man am Ende die ersteren ebensogut entbehren könnte. Aber auch hier wird die Zeit eine Änderung bringen und unsere Kaufleute werden bald den Holländern nachahmen, wo es für den Kaufmann Ehrensache ist, eine gediegene Galerie zu besitzen. Ich fürchte nur, daß dies eben erst der Fall sein wird, wenn unsere Eiskuhls und Spickmanns verschwunden sind, und die haben ein zähes Leben.«