|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wie Steinbach vorausgesehen hatte, begab Roulin sich zunächst in sein Zimmer. Dort befand sich Steinbach mit dem Apachenhäuptling, Jeder an einer Seite der Thür, im Inneren. Er bemerkte sie im Eintreten nicht gleich. Kaum hatte er die Thür zugezogen, so legten sich Steinbachs Hände so fest um seinen Hals, daß er keinen Laut auszustoßen vermochte und, nach Luft schnappend, den Mund weit, weit aussperrte. Sofort steckte ihm der Apache einen Knebel zwischen die Zähne und schlang ihm Stricke um Beine, Arme und den Körper. Dann legte ihn Steinbach auf den Boden nieder.

Das war im Laufe einer Viertelminute geschehen, ohne das geringste Geräusch. Der Ueberfallene befand sich wie im Traume. Er war nicht besinnungslos geworden, eben weil es so schnell gegangen war. Er starrte die Beiden mit blöden Augen an.

»Willkommen Sennor, in Eurem eigenen Hause,« sagte Steinbach. »Wir sind da, wie Ihr seht. Ich hoffe, daß Ihr Euch gut mit uns vertragen werdet. Das Gegentheil würde Euch nur Schaden bringen. Zunächst wollen wir einmal sehen, was Ihr in Eurem Gürtel und in Euren Taschen habt.«

Im Gürtel befanden sich seine Waffen. In den Taschen hatte er Geld und zwei Schlüssel – den Hauptschlüssel und den kleinen Schlüssel für die Hand- und Fußschellen – welche Juanito auch besessen hatte. Steinbach steckte diese beiden Schlüssel zu sich. Das war der Grund, daß später der Umtausch von Juanito's Schlüssel nicht zur richtigen Zeit bemerkt wurde.

Während der Untersuchung seiner Taschen machte Roulin eine gewaltige Anstrengung, die Stricke zu zerreißen; es gelang ihm natürlich nicht.

Unterdessen hatten Leflor und Walker ihre Büchsen in die Ecke neben der Thür gelehnt – dummer Weise, und sich dann an dem Tische niedergelassen. Da klopfte es an.

»Herein!« sagte Walker verwundert.

Sam, der Dicke, trat ein, von Jim und Tim gefolgt, den beiden Langen. Bei dem Anblicke dieser drei Männer sprangen Walker und Leflor im höchsten Grade betroffen von ihren Sitzen auf. Sam verbeugte sich sehr höflich und sagte:

»Entschuldigung, Mesch'schurs, wenn wir stören. Wir hörten, daß neue Freunde von Sennor Roulin angekommen seien, und da wir dessen Gäste sind, so wollten wir Euch begrüßen.«

»Ihr? Seine Gäste?« stieß Walker hervor.

»Ja.«

»Unmöglich!«

»Das klingt ja gerade, als ob Sennor Roulin kein Freund der Gastlichkeit sei. Beleidigt ihn nicht!«

»Weiß er, daß Ihr hier seid?«

»Noch nicht.«

»Ach!«

»Er wird es aber sogleich erfahren. Es ist soeben ein sehr ehrenwerther Master bei ihm, der ihn darüber verständigen wird. Hoffentlich kennt Ihr mich?«

»Habe nicht die Ehre!«

»O, ich bin der dicke Sam Barth!«

»Kenne Euch nicht.«

»Aber Ihr kennt hier meine beiden Kameraden?«

Da trat Tim zu ihm heran und fragte:

»Erinnert Ihr Euch nicht des Tages, an welchem Ihr bei der Plantage von Monsieur Leflor Fische fingt?«

»Nein. Habe niemals dort Fische gefangen.«

»Möglich; aber geangelt habt Ihr. Ihr hattet damals ein sehr schwarzes Gesicht. Nicht?«

»Bin niemals schwarz gewesen.«

»Damals aber habt Ihr Euch doch wohl ein Wenig für einen Neger ausgegeben.«

»Ist mir nicht eingefallen!«

»Ich ließ mich täuschen und Ihr entkamt.«

»Donnerwetter! Ich glaube gar, Ihr haltet mich für einen ganz andern Mann, als ich bin!«

»Nun, wer seid Ihr denn?«

»Ich heiße Palmora und bin ein spanischer Kreole aus Los Angelos.«

»Hm! Und wer ist dieser Sennor hier?«

»Mein Vetter. Er heißt ebenso.«

»Wunderbar! Ich hielt Euch für einen gewissen Walker, der sich zuweilen auch Robin nennt.«

»Da irrt Ihr Euch gewaltig.«

»Und Euren Vetter hielt ich für einen gewissen Leflor aus der Gegend der Arkansansufer.«

»Auch da täuscht Ihr Euch.«

»Sollte man meinen, daß es solche frappante Aehnlichkeiten geben könne! Noch dazu gleich zwei Beispiele neben einander! Erlaubt Ihr, uns mit zu Euch zu setzen, Mesch'schurs?«

»Setzt Euch! Wir werden Euch aber leider nicht Gesellschaft leisten können. Wir müssen zu Sennor Walker gehen.«

»Das thut uns leid; aber wir wollen Euch auch nicht halten. Hoffentlich sehen wir uns wieder!«

Die Beiden schritten nach der Thür zu, zunächst um ihre Gewehre mit guter Manier an sich zu bringen. Fast hatten sie die Ecke erreicht, da traten – Steinbach und der Apache ein.

Leflor und Walker fuhren zurück.

»Ah, seid Ihr hier, Sennors!« lächelte Steinbach. »Nicht wahr, uns habt Ihr so bald nicht vermuthet? Ihr glaubtet uns hinter Euch.«

»Nein, wir sind hinten und vorne von ihnen,« sagte Sam. »Nämlich so!«

Er legte Walker die Hände um den Hals und riß ihn nieder. In demselben Augenblicke wurde auch Leflor von Tim und Jim gepackt. Steinbach sprang zu und der Apache ebenso. Binnen einer Minute wurden die Beiden so fest gebunden, daß sie kein Glied zu rühren vermochten. Man schaffte sie hinab zu Roulin, nachdem man sie auch noch geknebelt hatte.

Jetzt ging Steinbach hinab unter die Thür und winkte demjenigen der Papago's, dessen Federschmuck ihn vor den Andern auszeichnete. Er hatte Steinbach noch nie gesehen, kannte ihn also nicht, hielt ihn aber ganz natürlich für einen Freund Roulins. Er legte also Speer, Schild und Büchse ab und kam herbei.

»Mein rother Bruder soll heraufkommen,« sagte Steinbach.

Der Indianer glaubte, er solle mit Roulin sprechen, und folgte ihm ahnungslos. Oben ließ Steinbach ihn zuerst eintreten und zog hinter sich die Thür zu.

»Uff!«

Diesen einen Laut stieß der Indianer aus, dann war er still, denn vor ihm standen zwanzig bewaffnete Apachen nebst den weißen Männern. Zurück konnte der Papago nicht, weil Steinbach hinter ihm stand und Jim und Tim ihn sofort in die Mitte genommen hatten, und ebenso wie die Flucht war auch der Widerstand unmöglich gegen eine solche Ueberzahl. Darum verhielt er sich vollständig passiv, um den günstigen Augenblick zum Handeln zu erspähen.

»Mein Bruder fürchtet sich nicht,« sagte Steinbach. »Hier steht der Häuptling der Apachen, Lata-nalga, die ›starke Hand‹; hier ist Entschar-til, der ›große Bauch‹, und ich bin Tan-ni-kay, der Häuptling der Bleichgesichter.«

»Uff, uff!« entfuhr es dem Papago.

»Ich lebe mit Euch in Frieden. Ihr habt mir kein Leid gethan und ich Euch nicht. Jetzt aber habt Ihr Euch mit weißen Männern verbunden, welche Diebe und Räuber sind. Ich will Dir mittheilen, was sie gethan haben.«

Er erzählte ihm in Kürze, was vorzubringen war, und fuhr dann fort:

»Es thut mir leid, daß ihr die Freunde dieser Verbrecher geworden seid. Wir sind gekommen, sie zu bestrafen. Wollt Ihr uns hinderlich sein?«

Der Indianer blickte ganz erstaunt in das milde Gesicht Steinbachs. So freundlich hatte er sich diesen berühmten Krieger, Jäger und Pfadfinder doch nicht vorgestellt. Er fühlte sich zu ihm hingezogen und antwortete:

»Was der Fürst der Bleichgesichter sagt, ist die Wahrheit. Er spricht niemals eine Lüge. Die Männer, von denen Du redest, sind bös. Sie verdienen Strafe. Aber ich bin kein Häuptling; ich kann nicht anders; ich muß sie beschützen. Nur der Häuptling kann einen andern Befehl ertheilen.«

»So warte, bis er kommt!«

»Ich darf nicht.«

»So wirst Du untergehen. Wir sind viermal hundert, und Ihr seid nur dreimal zehn.«

»Kannst Du mir das beweisen?«

»Ja. Komm!«

Er führte ihn nach der Treppe und von da aus auf das platte Dach. Von hier aus konnte man die Apachen und Maricopa's erblicken.

»Uff!« rief der Indianer.

»Hundert sind hier im Hause versteckt.«

»Zeige sie uns!«

»Sie würden mit den Deinen kämpfen!«

»Sage es ihnen, und ich sage es den meinigen, daß einstweilen Friede zwischen ihnen sein soll!«

»Gut, so soll es sein!«

Sie stiegen hinab. Bald standen sich die Apachen und Papago's im Hofe gegenüber. Diese Letzteren erstaunten nicht wenig, hier einen so übermächtigen Feind vorzufinden. Ihre Verwunderung, ja Bestürzung aber wuchs auf das Höchste, als sie erfuhren, daß sie es hier mit dem Fürsten der Bleichgesichter und dem ›dicken Bauch‹ zu thun hatten. Die ›starke Hand‹ kannten sie längst.

»Jetzt will ich Dir meine Vorschläge machen,« sagte Steinbach zu dem Papago. »Du sollst wählen zwischen Krieg und Frieden, zwischen Leben und Tod.«

»Sage mir vorher, wo die drei Bleichgesichter sich befinden, mit denen wir gekommen sind!«

»Ich habe sie gefangen genommen.«

»Wirst Du sie wieder frei lassen?«

»Nein.«

»Was für ein Schicksal werden sie haben?«

»Sie werden sterben. Und Ihr werdet das gleiche Schicksal haben, wenn Ihr Euch uns nicht ergebt.«

»Du vergissest, daß wir noch nicht Deine Gefangenen sind und uns also noch nicht in Deiner Gewalt befinden. Tödten kannst Du uns nicht so leicht. Wir würden uns wehren. Wir haben Waffen.«

»Wir auch. Zähle, wie viel wir sind! Sobald einer Deiner Krieger die Waffe erhebt, schießen wir unsere Büchsen ab, und Ihr Alle seid todt.«

Die Apachen erhoben, um diesen Worten Nachdruck zu geben, ihre Gewehre und richteten sie auf die Papago's.

»Du magst richtig gesprochen haben,« sagte deren Anführer; »aber Du darfst nicht vergessen, daß wir den Tod nicht fürchten.«

»Das weiß ich, denn Ihr seid tapfere Männer. Aber ist es nicht besser zu leben als zu sterben, selbst wenn man das Letztere nicht fürchtet? Habt Ihr nicht Brüder und Schwestern, Frauen und Kinder in Euren Wigwams? Sie warten auf Euch. Sie wollen Fleisch essen, welches Ihr ihnen schießen sollt. Müßt Ihr nicht für sie leben? Wenn Ihr Euch nicht ergebt, sondern unter unsern Kugeln sterbt, so wird unter ihnen ein großes Wehklagen sich erheben, und sie werden sagen: ›Unsere Krieger hatten uns vergessen. Sie hatten kein Herz für uns. Um als tapfere Männer zu gelten, welche den Tod nicht fürchten, haben sie sich erschießen lassen, und wir sind Sclaven der Apachen und Maricopa's geworden, von denen wir unser Fleisch wie eine Gnadengabe nehmen müssen.‹«

Das Letztere wirkte. Das Wort Sclave ist das allerschrecklichste Wort, welches der Indianer kennt. Ein leises Gemurmel ging durch die Reihen der Papago's. Ihr Anführer sagte:

»Werden wir denn nicht die Sclaven der Sieger, wenn wir uns Euch ergeben?«

»Was werdet Ihr denn mit uns thun?«

»Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werde mit meinen Gefährten sprechen und auch mit Eurem Häuptlinge verhandeln. Was da bestimmt wird, das soll geschehen. Für jetzt verlange ich nur, daß Ihr Eure Waffen niederlegt.«

»Ihr werdet sie nehmen?«

»Ja.«

»Was ist ein Krieger ohne Waffe! Selbst wenn Ihr uns frei gebt, sind wir ohne Waffen später ein Spott unserer Feinde und fallen mit allen den Unserigen dem Hungertode anheim.«

»Ich will diese Waffen einstweilen nur aufbewahren. Es soll dann besprechen werden, was geschehen soll. Du kennst doch meinen Namen. Hast Du denn noch nichts von mir gehört?«

»Sehr oft und viel.«

»So sage mir, ob ich gegen die rothen Männer bereits einmal unbillig gewesen bin!«

»Noch nie. Du bist ihr Freund.«

»So werde ich auch heute in der Versammlung für Euch sprechen, und ich weiß, daß man da auf meine Worte hören wird.«

»Wenn wir die Waffen abgeben, so wirst Du uns binden und einschließen?«

»Nein. Ihr sollt hier in diesem Hofe bleiben und Essen und Trinken bekommen, gerade wie wir. Nur versprechen sollt Ihr mir, daß Ihr nichts Feindseliges unternehmen werdet, bevor ich mit Eurem Häuptlinge verhandelt habe.«

Der Anführer wendete sich leise an seine Leute. Nach einer kurzen Verhandlung mit ihnen trat er vor und sagte:

»Ich gehe Deine Bedingungen ein, weil Du der Fürst der Bleichgesichter bist, welchem wir Vertrauen schenken. Du wirst uns nicht betrügen.«

Er zog den Tomahawk aus dem Gürtel, legte ihn hin und fügte dazu auch alle andern Waffen, welche er bei sich trug. Seine Leute thaten dasselbe. Einer nach dem Andern trat vor und legte die Waffen ab, welche Steinbach nun durch einige Apachen in eines der Gemächer bringen ließ. Dann kauerten sich die Papago's längs der Mauer auf den Boden hin, um das Commando zu erwarten.

»Nun aber sind uns die Pferde im Wege,« sagte Günther von Langendorff. »In den Hof können wir sie nicht nehmen, draußen aber stehen lassen dürfen wir sie auch nicht; sie würden uns den heranziehenden Papago's verrathen.«

»Warum? Gerade wenn wir sie stehen lassen, wird der Häuptling der Feinde beruhigt herbeikommen, weil er denken muß, seine Leute befinden sich ganz wohl im Innern des Hauses.«

»Hm, ja! Aber man muß sie füttern und auch tränken!«

»Wasser giebt es hier in der Cysterne. Es ist schlecht, für die Pferde aber genügt es. Und Futter – ja, da werden sie freilich hungern müssen.«

»Wer soll hungern?« fragte Sam, welcher soeben hinzugetreten war.

»Die Pferde, vielleicht auch wir.«

»Warum?«

»Weil nichts da ist.«

»Wer sagt denn das?«

Seine kleinen Augen blinzelten bei dieser Frage Steinbach lustig und listig an.

»Ich sage es.«

»So sagt Ihr eine große Unwahrheit. Es sind ganz im Gegentheile große Vorräthe hier vorhanden.«

»Woher wißt Ihr das?«

»Ja, woher ich es weiß! Der dicke Sam ist gar kein so übler Kerl. Wenn Andere an nichts denken, muß er sein Gehirn anstrengen. Seht Euch doch einmal dieses liebliche Todesthal an! Kein Baum, kein Strauch, kein Halm. Dennoch leben Menschen und Thiere hier. Man muß also einen Vorrath von Proviant besitzen.«

»Der ist ja da; aber für so Viele reicht er nicht.«

»Meint Ihr? Hm! Seht Euch dieses Häuschen an! Sieht es nicht wie eine kleine Festung aus? Kann es nicht ganz gut eine Belagerung abhalten? Und zu einer Belagerung brauchen die Belagerten Vorräthe, nicht für zwei, drei Mäuler und nur einen Tag, sondern für viele Esser und Fresser und für viele Tage.«

»Dieses Argument ist nicht unrecht, kann uns aber wohl nicht viel helfen.«

»Warum nicht?«

»Es sind eben keine Vorräthe da. Ich habe das ganze Haus durchsucht.«

»Das ist zwar sehr schön von Euch, Sir, aber gefunden habt Ihr nichts. Ich habe gar nicht gesucht, aber doch gefunden.«

»Wo?«

»Auf dem Rücken des Besitzers dieses gebenedeiten Hauses. Ihr sagtet, daß mein Argument nicht übel sei. Nun, während Ihr hier mit den Papago's unterhandeltet, bin ich mit diesem Argumente zu Roulin gegangen. Er aber wollte nichts davon wissen. Da habe ich ihm die Jacke geöffnet und ihm das Argument in Gestalt meines Lasso um das Fell geschlagen, bis er gestand. Es ist ein Keller hier.«

»Wo?«

»In der Küche. Man hebt eine der Steinplatten auf; da ist der Eingang.«

»Warst Du dort?«

»Ja.«

»Und unten?«

»Nein. Ich habe nur versucht, die Platte zu heben. Es ging, und so lief ich gleich her zu Euch.«

»Das ist prächtig!«

»Roulin findet es nicht so prächtig. Sein Rücken hat das Aussehen einer Landkarte, auf welcher die Länder braun und die Meere blau gefärbt sind. Hätte er nicht gestanden, so wäre ganz sicher auch noch etwas Rothes dazu gekommen. Ich will Euch den Keller zeigen.«

So stolz wie ein Sieger von zehn Schlachten schritt der kleine Dicke voran. Steinbach und Langendorff folgten ihm. Als sie in die Küche traten, sahen sie, daß ein sehr umfangreicher Stein aus dem Fußboden gehoben war. Er war freilich sehr dünn im Verhältnisse zu seiner Länge und Breite, sonst hätte er nicht von einem einzelnen Menschen von der Stelle bewegt werden können. Eine steinerne Treppe führte hinab.

Lampen gab es in der Küche mehrere. Es wurde eine derselben angebrannt, und dann stiegen die Drei hinab. Was sie da sahen, erregte ihr Erstaunen. Der Keller war nicht klein und enthielt Fässer mit Mehl, Eiern, in Kleie gelegte Schinken, lange Reihen gefüllter Bier- und andere Flaschen. Kurz, es gab einen Vorrath an Proviant, welcher allerdings darauf schließen ließ, daß Roulin sich auf eine Belagerung vorbereitet habe.

Steinbach wunderte sich jetzt über sich selbst, daß er nicht auch auf Sams Gedanken gekommen sei. Auf allen Seiten von verschieden gesinnten Indianern umgeben, war es für Roulin an jedem Augenblicke möglich, von einem dieser Stämme feindselig behandelt und in seinem Hause eingeschlossen zu werden. Er mußte sich also auf solche Fälle vorbereitet haben.

»Nun, wie gefällt Euch das?« lachte Sam.

»Ausgezeichnet!«

»Bin ich nicht ein gescheidter Kerl?«

»Zuweilen.«

»Zuweilen nur? Hm, da ist es also sehr gut, daß ich gerade heute eine meiner gescheidten Stunden gehabt habe. Aber ich glaube, Andere sind auch nicht immer klug. Es hat ein Jeder einmal seine dumme Zeit, in welcher der Kopf Feierabend macht. Donnerwetter! Hier giebt es auch Tabak und Cigarren! Erlaubt, daß ich mir eine anbrenne.«

Es gab wirklich mehrere Fässer voller Tabak und auch Cigarren. Sie konnten hier untergebracht werden, weit der Keller außerordentlich trocken zu sein schien.

Während Sam sich eine der Letzteren ansteckte, suchte Steinbach weiter. Da der Boden nur aus festgestampfter Erde bestand, so fiel ihm ein viereckiger Stein auf, welcher sich, wie er bei dem Versuche sofort bemerkte, entfernen ließ. Ein feuchter Duft drang ihm entgegen.

»Sam, bringt die Lampe her! Ich glaube, daß es hier einen Brunnen giebt.«

»Das wäre ein Glück. Wasser ist für die Indianer besser als Bier.«

»Wohl weil Ihr es für Euch behalten wollt, nämlich das Bier?«

»Ja. Was nützt der Kuh Muskate!«

Der Dicke leuchtete mit der Lampe hinein. Richtig, ein kleiner, heller Wasserspiegel glänzte ihnen entgegen, und als sie nun kosteten, zeigte es sich, daß das Wasser einer sehr guten Qualität sei.

»Das ist das Beste von Allem, was wir hier gefunden haben,« sagte Steinbach. »Jetzt können nicht nur die Menschen, sondern auch die Pferde trinken. Das Schöpfen freilich wird uns viele Arbeit machen.«

»O nein,« sagte Langendorff. »Hier in der Ecke liegt eine kleine, eiserne Pumpe mit einigen Schläuchen. Wir brauchen also nicht zu schöpfen.«

Steinbach ging hin, um Pumpe und Schläuche zu untersuchen. Da fiel ein kleiner, dünner Schein in sein Auge. Er sah nach und erkannte, daß aus diesem Keller ein kleines, vielleicht drei Zoll im Durchmesser haltendes Loch durch die Mauer aus dem Keller in das Freie führte. Dieser Umstand war ein sehr willkommener. Man konnte den Schlauch durch dieses Loch führen, und auf diese Weise den draußen im Freien stehenden Pferden Wasser geben.

Sofort wurden Vorbereitungen getroffen. Die Apachen mußten von den Vorräthen so viel, wie augenblicklich gebraucht wurde, aus dem Keller schaffen. Annita wurde als Köchin angestellt. Die im Hintergrunde des Todesthales versteckten Krieger wurden herbeigeholt und bekamen ihre Rationen, konnten auch ihren Pferden Wasser geben.

Natürlich war das nicht in kurzer Zeit gethan, sondern es vergingen Stunden darüber. Zwar wurden die anrückenden Papago's jetzt noch nicht erwartet, dennoch sendete Steinbach Posten aus, ihm ihr Nahen sofort zu verkünden. Auf diese Weise konnte man nicht überrascht werden.

Auch die Papago's, welche die Waffen abgelegt hatten und im Hofe saßen, fühlten sich sehr wohl. Sie hatten ebenso wie die Anderen ihre vollen Portionen erhalten.

Das Haus war eigentlich zu eng für so viele Gäste. Darum machte Langendorff den Vorschlag, Roulin und Konsorten lieber in das Quecksilberwerk zu bringen und dort einzuschließen. Dadurch wurde der Raum gewonnen, in welchem sich diese Gefangenen befanden.

Steinbach ging auf diesen Vorschlag ein. Die Leiter wurde wieder in die Cysterne hinabgelassen; man führte die Uebelthäter herbei.

Juanito war jetzt wieder bei Besinnung. Er warf einen ängstlichen Blick auf Roulin, wurde aber von diesem scheinbar gar nicht beachtet.

Die Gefangenen waren natürlich alle gefesselt. Sie konnten sich gegen Das, was man mit ihnen vor hatte, nicht wehren und mußten gehorchen.

Steinbach stieg mit Langendorff voran; die Gefangenen folgten, und hinter diesen kamen die beiden langen Brüder Tim und Jim. Die vier Genannten waren natürlich bereit, ihre Waffen zu gebrauchen. Steinbach führte den Schlüssel.

Er öffnete die Thüren und schritt im Lichte zweier mitgebrachter Laternen durch alle die bereits beschriebenen unterirdischen Räume. Keiner von diesen Letzteren als nur allein der hinterste bot Raum genug für die Gefangenen, welche dort gerade ebenso an die in der Wand befestigten eisernen Ringe geschlossen wurden wie vorher die unglücklichen Opfer Roulins an dieselben gefesselt waren.

Ein Wächter erschien überflüssig zu sein. Die Verbrecher waren an den Händen geschlossen und auch überdies an die Mauer befestigt. Wozu ihnen also eine Wache geben!

Zufälliger Weise hatte Steinbach, als er die Gefangenen an die Mauer schloß, sich des Schlüssels bedient, welcher Roulin abgenommen worden war. Hätte er den andern, von dem einstigen Derwisch verwechselten aus der Tasche gezogen, so hätte er den Umtausch merken müssen.

Er kehrte, die Thüren hinter sich verschließend, mit seinen Gefährten sorglos an die Oberwelt zurück. Für ihn konnte es ja für die Gefangenen keine Möglichkeit zur Flucht geben.

Sam machte doch eine Bemerkung:

»Haben wir nicht einen Fehler gemacht, Master Steinbach?«

»Welchen wohl?«

»Wir hätten diese Kerls einzeln unterbringen sollen. Jetzt stecken sie bei einander und können mit einander reden. Da ist es sehr leicht möglich, daß sie auf einen Plan gerathen, welcher uns Schaden bringt.«

»Keine Sorge, Sam! Heraus können sie nicht.«

»Das sollte man freilich denken. Aber wenn der Teufel sein Spiel hat, so schlüpft ein Elephant durch ein Astloch.«

»Hier giebt es keine Astlöcher.«

»Ja, und Elephanten auch nicht. Das ist wahr.«

»Uebrigens habe ich eine Absicht verfolgt, als ich sie in einem Raume zusammen unterbrachte. Sie werden sich entsetzlich zanken. Das ist eine Strafschärfung, welche jedem Einzelnen sehr zu gönnen ist.«

»Das ist richtig. Wie mögen sie über diesen Juanito schimpfen, welchem sie alle Schuld geben werden. Hätte er sich nicht von uns übertölpeln lassen, so wäre es uns wohl schwer gefallen, unsern Zweck zu erreichen.«

»Wir hätten ihn auch erreicht, wenn auch nicht so schnell wie jetzt.«

Steinbachs Vermuthung, daß die Gefangenen mit Vorwürfen über einander herfallen würden, war ganz richtig. Die Drei: Juanito, die Alte und der frühere Derwisch waren bisher von den Anderen getrennt gewesen. Jetzt befanden sie sich alle in demselben Raume. Es war selbstverständlich, daß der Grimm im Innern Roulins kochte und wohl bald zum Ausbruch kommen mußte.

Zunächst aber war er ruhig. Nur das leise Stöhnen Juanitos ließ sich hören.

»Thut es wehe?« fragte endlich Roulin mit gut nachgemachtem teilnahmsvollen Tone.

»Schrecklich!« stieß der Gefragte hervor.

»Wie ist denn das gekommen, mein lieber Juanito?«

»Verflucht sei dieser Steinbach!«

»Da theile ich ganz Deine Meinung. Verflucht noch mehr aber sei Deine Albernheit!«

»Ich war nicht albern!«

»Ist es vielleicht eine Klugheit, sich die Haut vom Kopfe ziehen zu lassen?«

»Kann ich dafür?«

»Wer sonst!«

»Der Kerl gab sich für einen mexikanischen Minenbesitzer aus und wollte Quecksilber kaufen.«

»Warum gabst Du ihm nicht von dem Vorrathe, welcher bei Deiner Mutter liegt?«

»Der war unzureichend. Er brauchte mehr, wie er mir sagte.«

»Wie er Dir weiß machte! Du konntest das Fehlende holen, ihn aber bei Deiner Mutter warten lassen! Warum nahmst Du ihn mit?«

»Der Kerl – – ah! Oh!«

Der Schmerz kam wieder mit aller Gewalt über ihn. Es war ihm, als ob sein Kopf in flüssigem Metall liege.

»Nun, warum?« wiederholte Roulin nach einer kleinen Weile.

»Weil – weil – – –«

»Sinne Dir keine Lüge aus! Sie könnte Dich doch nicht retten.«

»Ich will auch gar nicht lügen. Es ist ja nun Alles gleich. Umgebracht werden wir einmal. Der Kerl hatte eine ungeheure Summe Geldes bei sich. Und da wollte, wollte – – –«

»Und diese Summe wolltest Du haben, ohne ihm Quecksilber geben zu müssen?«

»Ja.«

»Das heißt. Du wolltest ihn umbringen?«

»So ungefähr.«

»Hallunke!«

»Pah! Wir Alle sind Hallunken, und Ihr seid der allergrößte unter uns!«

»Danke sehr! Es ist gut für Dich, daß ich gefesselt bin, sonst würde ich Dir für Dein Compliment auch noch die Haut herabziehen, welche Du auf dem Leibe hast. Steinbach hat Dich doch nicht etwa scalpirt?«

»Nein, sondern der verdammte Apache, welchen wir hatten.«

»Eine ganz höllische Geschichte! Erzähle aber doch, wie es ihnen gelungen ist, Dich zu übertölpeln und die Gefangenen zu befreien.«

»Ich kann nicht. Meine Schmerzen sind zu gräßlich. Das lange Reden ist mir unmöglich. Die Alte mag sprechen. Mein Kopf, mein Kopf!«

»Kerl dieser Schmerz ist Dir zu gönnen; ja er ist als Strafe noch viel zu klein für Dich. Dir müßte täglich die Haut wieder wachsen, damit Du alle Tage scalpirt werden könntest. Jetzt, Alte rede Du!«

Die Wirthschafterin hatte bereits auf diese Aufforderung gewartet. Sie war voller Ingrimm gegen Alle, auch gegen Juanito, welcher, weil er Steinbach mitgebracht hatte, die Schuld an dem ganzen Unglücke trug. Sie begann zu erzählen, und zwar in einer Weise, daß sie nicht vom geringsten Theile der Schuld betroffen wurde. Als sie geendet hatte, sagte Roulin:

»Du kannst nicht dafür. Wäre ich frei, ach, was würde ich thun!«

Da nahm Walker das Wort:

»Ist denn keine Möglichkeit vorhanden, uns zu befreien?«

»Könnt Ihr Eure Ketten sprengen?«

»Nein.«

»Habt Ihr einen Schlüssel?«

»Auch nicht. Welche Frage überhaupt!«

»Nun, so können wir auch nicht auf Rettung hoffen. Wir sind verloren.«

»Ich bin das überzeugt. Diese Schurken werden kein Federlesens mit uns machen.«

»Meint Ihr?« lachte Roulin grimmig.

»Sicher!«

»Das wäre sehr gut.«

»Gut? Wieso?«

»Ein schneller Tod ist unter Umständen das Beste. Ich denke nur, daß wir dieser Gunst nicht theilhaftig werden. Dieser Steinbach ist ein Kerl, welcher nichts gegen das Gesetz thut. Ich bin überzeugt, er schafft uns Alle im Triumphzuge nach San Franzisko, um uns dort auf gesetzliche Weise den Proceß machen zu lassen.«

»Verdammt! Welch ein Aufsehen! Lieber todt als dieses!«

»Er wird es sicher thun.«

»So ermorde ich mich!«

»Wie denn? Ihr seid gefesselt.«

»Es wird sich schon eine Art und Weise finden. In San Franzisko lasse ich mich nicht von den Leuten begaffen.«

»Ja, es würde freilich ein Prozeß sein, wie es noch keinen zweiten gegeben hat.«

In dieser Weise wurde das Gespräch zwischen Walker, Roulin und Leflor fortgeführt. Sie ergingen sich in Verwünschungen gegen Gott und die Menschen. Es war schrecklich anzuhören. Es wurde aller Scharfsinn aufgeboten, um einen Weg zur Flucht zu entdecken – vergebens. Es gab keine Möglichkeit.

Da begannen die Schmähungen gegen Juanito von Neuem. Dieser antwortete gar nicht. Also überhäuften die Drei nun sich gegenseitig selbst mit Vorwürfen. Jeder schob die Schuld auf den Andern, bis endlich Leflor sagte:

»Ich bin der Unschuldigste von Euch allen. Ich habe Euch die Pflanzung abgekauft; das ist Alles. An Euren anderen Thaten habe ich mich nicht betheiligt. Man wird mir nicht viel anhaben können.«

»Oho!« sagte Walker. »Aus der Pflanzung wird man Euch treiben.«

»So gehe ich. Das Leben muß man mir aber doch jedenfalls lassen.«

»Meint Ihr?« Ihr habt einen Gefangenen befreit und Euch mit an der Festnahme von Wilkins, Zimmermann und den Mädchens betheiligt. Das ist wohl genug, Euch den Hals zu brechen.«

»Ich muß es eben darauf ankommen lassen. Daß ich droben am Silbersee Bill Newton befreite, das ist – – –«

Da unterbrach ihn Walker schnell:

»Bill Newton. Gut, daß Ihr den Namen nennt. Der Kerl verhält sich so schmauchend. Er sagt gar kein Wort. Mensch, Spitzbube, wo hast Du mein Geld?«

Er hatte erwartet, daß Bill entweder leugnen oder gar nicht antworten werde. Entgegen dieser Vermuthung sagte Bill:

»Euer Geld? Hm, das ist futsch.«

»Wohin, Schurke?«

»Steinbach hat es.«

»Verdammt! Er hat es Dir wieder abgenommen?«

»Leider!«

»Alles, alles thut dieser Kerl, und Alles, Alles thut ihm gelingen. Will es der Teufel, daß ich frei werde, so wird es das Erste sein, mich so an diesem Menschen zu rächen, wie sich noch niemals ein Mensch gerächt hat.«

»Glück auf dazu!« lachte Bill.

»Kerl, lache nicht! Ich hasse diesen Steinbach fürchterlich; dennoch aber freut es mich, daß er Dir nicht nur das Geld abgenommen, sondern daß er auch Dich selbst festgenommen hat. Wie kommst Du auf den Gedanken, mich zu bestehlen?«

»Weil Ihr auf den Gedanken kamt, mich hier einzusperren wie die Anderen.«

»Unsinn!«

»Pah! Ich habe Eurer Unterhaltung gestern zugelauscht. Nun macht mir noch Vorwürfe, daß ich Euch bestohlen habe!«

»Du wolltest Magda retten!«

»Ist mir nicht eingefallen! Für ein Mal zur Frau haben wollte ich sie, weiter nichts.«

»Hallunke!«

»Ihr seid ganz dieselben Hallunken, wie ich einer bin. Gescheidter aber bin ich als Ihr.«

»Ach! Siehe doch einmal an! In wiefern bist Du denn gescheidter als wir, he?«

»Weil Ihr dümmer seid!«

»Nicht übel! Zeige uns doch Deine Klugheit!«

»Ihr werdet mir wohl erlauben müssen, sie zunächst für mich in Anwendung zu bringen.«

»Thue es! Sie wird Dir auch nicht aus dieser verdammten Patsche helfen!«

»Vielleicht doch!«

»Pah! Während Ihr Euch zankt und ganz unnütz Einer die Schuld auf den Andern wirft, habe ich über unsere Rettung nachgedacht!«

»Aber natürlich keinen Weg gefunden!«

»Ihr freilich wäret viel zu dumm, auf einen gescheidten Gedanken zu kommen.«

»Hört doch, wie dieser Kerl jetzt auf einmal die Klugheit mit Löffeln gefressen hat! Wie willst Du denn frei werden?«

»Das ist meine Sache.«

»Schön! Deine Antwort ist der vollgiltigste Beweis, daß Du keine Rettung weißt.«

»Den Anfang der Rettung habe ich.«

»Welcher ist der?«

»Uns zunächst hier los zu machen.«

»Das geht nicht.«

»Pah! Wenn ich will, bin ich in zwei Minuten von meinen Fesseln frei.«

»Das sagst Du nur, um uns zu ärgern.«

»Was hätte ich davon? Uebrigens könnte es uns nichts nützen, die Fesseln abzustreifen. Wir können doch nicht hinaus. Ja, wenn mir diese verteufelten Irrgänge und Stollen bekannt wären!«

Er hatte bisher so im Tone fester Ueberzeugung gesprochen, daß jetzt Roulin, tief aufathmend, zu ihm sagte:

»Bill, treib keinen Scherz! Wenn es wahr ist, was Du sagst, so werden wir den Streich, welchen Du uns gespielt hast, gern vergessen!«

»Schön! Und weiter?«

»Und Dich belohnen.«

»Das klingt sehr hübsch. Was werdet Ihr mir denn geben?«

»Zunächst erhältst Du doch die Freiheit.«

»Die erhalte ich auch ohne Euch. Ich brauche Geld.«

»Ich gebe Dir tausend Dollars!« sagte Leflor.

»Habt Ihr sie etwa mit?«

»Nein. Es ist mir ja Alles abgenommen worden. Aber Du gehst mit nach Wilkinsfield. Dort zahle ich sie Dir aus.«

»Ihr werdet Euch hüten, es zu thun. Ich kenne Euch. Wilkinsfield gehört Euch überhaupt gar nicht mehr.«

»Ich lege den heiligsten Schwur ab, daß ich sie Dir zahle!«

»Wollen sehen! Was bieten die Anderen?«

»Ich gebe auch tausend,« meinte Walker.

»Wann?«

»Wenn ich wieder nach Prescott zurückkehre.«

»Ihr werdet Euch dort in Eurem ganzen Leben nicht wieder sehen lassen dürfen. Und Ihr, Sennor Roulin? Was wendet Ihr daran?«

»Auch so viel.«

»Auch tausend? Habt Ihr sie?«

»Etwa droben im Hause, wo jetzt Steinbach schaltet und waltet, wie es ihm beliebt?«

»Nein. Ich habe sie hier.«

»Donnerwetter! Etwa in der Tasche?«

»Nein.«

»Wo denn?«

»In einem Verstecke.«

»Wo ist das?«

»Das ist natürlich mein Geheimniß.«

»So behaltet dieses Geheimniß in aller Teufels Namen für Euch! Ich behalte das meinige, nämlich wie wir loskommen, auch für mich!«

»Nur nicht so hitzig!«

»Schließlich brauche ich Euch gar nicht. Uebrigens wenn Ihr tausend Dollars habt, so habt Ihr wohl auch noch mehr. Könntet Ihr mir vielleicht die zwei Tausend geben, welche mir die beiden Andern versprochen haben?«

Roulin zögerte eine Weile; dann antwortete er:

»Ja, ich könnte es.«

»Gut! So ist die Flucht möglich. Nur muß ich vorher Einiges wissen.«

»Was?«

»Daß ich das Geld auch sicher erhalte und daß es uns möglich ist, von hier fort zu kommen, falls es mir gelingt, mir und Euch die Fesseln abzunehmen.«

»Was diesen letzteren Punkt betrifft, so kann ich Dich beruhigen. Bin ich nicht mehr gefesselt, so kann ich in jedem Augenblicke fort.«

»Ihr, aber ob auch wir Andern?«

»Wir alle.«

»Auf welche Weise denn? Giebt es vielleicht einen verborgenen Stollen?«

»Nein. Habt Ihr Euch dieses Gewölbe angesehen, als vorhin die Laternen brannten?«

»Ja.«

»Es führt eine Leiter empor.«

»Ich habe sie gesehen.«

»Mit ihrer Hilfe gelangt man auf die Zinne des Felsens.«

»Und wie von dort hinab?«

»Mit Hilfe des Seiles.«

»Das müßte man aber haben.«

»Ich habe es. Es befindet sich hier.«

Juanito hatte geschwiegen. Theils verhinderten ihn seine Schmerzen am Sprechen und theils wollte er die Aufmerksamkeit und somit den Zorn der Andern nicht abermals auf sich lenken. Er ärgerte sich gewaltig über die Vorwürfe, welche Roulin ihm gemacht hatte; darum fiel er diesem jetzt zornig in die Rede:

»Macht keine Lüge, Sennor! Ihr habt kein Seil.«

»Weißt Du das so genau?«

»Ja. Wenn eins hier wäre, müßte ich es eben so genau wissen wie Ihr.«

»Es ist aber hier!«

»Unsinn! Ihr wollt nur Master Bill betrügen. Er soll Euch den Weg zur Freiheit sagen; aber ein Seil von der Länge, welche nöthig ist, um von der Zinne bis hinab an den Fuß des Felsens zu kommen, ist nicht vorhanden.«

»Gut!« sagte Bill. »Ich sehe, daß man mich täuschen will, und werde also mich allein retten.«

»Laß Dich nicht irre machen!« sagte Roulin.

»Obgleich es nicht nöthig ist, daß ein Herr auf die Beleidigung seines Dieners antwortet, will ich doch aufrichtig sein, damit Du siehst, daß ich nicht die Absicht habe, Dich zu betrügen.«

»Soll mir sehr lieb sein!«

»Bei der Art und Weise, wie ich hier mein Geschäft betreiben und mir die Arbeiter förmlich zusammenrauben mußte, lag der Gedanke nahe, daß ich einmal ganz unvorhergesehen in Ungelegenheiten kommen könne. Ich mußte mich für solche Fälle vorbereiten. Auch für eine heimliche Flucht mußte ich meine Einrichtungen treffen. Ich legte mir also hier unten eine verborgene Kasse an und hielt auch ein Seil bereit, von dessen Dasein nur ich allein weiß.«

»Nun, so sagt doch endlich, wo es ist,« drängte Bill ungeduldig.

»Neben der Leiter führt eine eiserne Stange empor. Hast Du sie gesehen?«

»Ja.«

»Diese Stange ist nicht massiv, sondern sie ist eine Röhre, von welcher man oben den Knopf abschrauben kann. In ihrem Innern steckt das Seil. Es ist grade so lang wie die Röhre, welche von hier bis hinaufgeht, also reicht es auch von der Zinne bis zum Fuße des Felsens herab.«

»Ist das wahr?«

»Was könnte mir hier eine Lüge nützen?«

»Das ist richtig.«

»Oben an dem hintersten Schmelzofen befindet sich ein starker eiserner Haken, an welchem das Seil befestigt wird.«

»Aber draußen wachen die Apachen. Sie werden es sofort bemerken, wenn sich Jemand von oben an einem Seile herabläßt.«

»Sie bemerken es nicht. Grad an der betreffenden Seite geht ein ziemlich tiefer Riß von oben bis unten durch das Gestein. Er ist so breit, daß ein Mann gut Platz darin hat. Er läßt sich also in diesem Risse hinab, und kein Mensch kann ihn sehen. Bist Du nun zufrieden gestellt, Bill?«

»In Beziehung des Seiles, ja, in Beziehung des Geldes aber nicht.«

»Du erhältst es ganz gewiß.«

»Das Versprechen genügt mir nicht. Ich muß die vollständige Gewißheit haben, daß das Geld auch wirklich vorhanden ist.«

Roulin schwieg eine ganze Weile. Es wurde ihm doch nicht leicht, sein kostbares Geheimniß zu verrathen. Da aber sagte Bill, im höchsten Grade ärgerlich:

»Gut! Behaltet es für Euch. Ich mag es nun gar nicht wissen. Ich habe bereits die eine Hand frei.«

»Wie? hat man Dich so schlecht gefesselt?«

»Ja. Jetzt weiß ich, wo das Seil ist und werde also allein fliehen.«

»Donnerwetter!« rief Walker. Seid doch nicht so spröde, Roulin! Beweißt ihm, daß Ihr das Geld wirklich habt.«

»Nun wohl,« sagte der Angeredete. »Gefahr hat es ja nicht, denn er kann es sich doch nicht nehmen ohne unsere Hilfe. So will ich Dir denn sagen, daß oben, wo der Schacht zu Tage steigt grad hinter der fünften Leitersprosse von oben, ein Stein locker ist. Hat man ihn herausgezogen, so sieht man ein eisernes Thürchen, hinter welchem ein Kästchen steht, worinnen sich das Geld befindet.«

Bills Herz hüpfte vor Freude, dennoch sagte er in kaltem Tone:

»Na, warum sagt Ihr das erst jetzt! Wer soll denn das Geld stehlen!«

»Freilich! Das Schloß der Kassete ist nur mit demselben Schlüssel zu öffnen, mit welchem man die Handschellen aufmachen kann. Ich habe diese Einrichtung getroffen, weil ich diesen Schlüssel unbedingt bei mir habe, wenn ich in die Schächte steige.«

»Jetzt aber hat man ihn Euch abgenommen. Wie wollt Ihr zu dem Gelde kommen?«

»Unserer vereinten Hilfe wird es wohl gelingen, die Thüre heraus zu wuchten.«

»Hoffentlich.«

»Also bist Du nun bereit?«

»Ja. Wohin aber wenden wir uns?«

»Zunächst zu Juanitos Mutter, welche meine Verbündete ist. Bei ihr müssen wir uns mit andern Kleidern versehen, denn man wird uns jedenfalls verfolgen, natürlich auch steckbrieflich.«

»Hat sie denn für uns passende Kleider?«

»Für Einige von uns auf alle Fälle.«

»Wo wohnt sie?«

»In Visalia. Sie heißt Juana Alfarez und hat eine Venta.«

»Nicht wahr, Visalia liegt grad im Westen von hier an der Eisenbahn?«

»Ja. Jetzt aber gieb Dir Mühe, auch die andere Hand loszubringen.«

»Das wird gleich geschehen sein.«

»Aber die Fessel, welche Dich an der Mauer festhält?«

»Die drehe ich ab.«

»Das ist fast unmöglich.«

»Ich bin stark.«

Er hatte vorher den Schlüssel im Munde gehabt und ihn nur während des Sprechens aus demselben genommen. Jetzt steckte er ihn wieder hinein, und zwar so, daß er ihn fest mit den Zähnen hielt, den Bart nach außen gerichtet. Er hob die gefesselten Hände so hoch, daß er mit den Zähnen den Schlüssel in das Loch stecken konnte, und drehte. Seine Zähne waren gut. Sie hielten die Anstrengung aus; das Schloß wurde geöffnet, und seine Hände waren frei.

Er warf die Handschelle zur Erde. Nun brauchte er sich nur zu bücken, um auch das Schloß zu öffnen, welches ihn am Mauerhaken fest hielt. Daß er diese Fessel zerdrehen müsse, hatte er nur gesagt, um nicht wissen zu lassen, daß er sich im Besitze des Schlüssels befand.

Jetzt endlich war er frei; die Kette klirrte nieder. Die Anderen hörten es.

»Bist Du los?« fragte Roulin.

»Ja.«

»Gott sei Dank. Wir brauchen Licht. Brenne eins an!«

»Wie denn?«

»Du hast doch wohl die Lampe am Boden stehen sehen. Es sind dieselben, mit denen die Arbeiter sich leuchteten. Zunder, Stein, Stahl und Schwefelfaden liegen in dem Mauerloche gegenüber von mir.«

Bill fand das Genannte, und bald brannte das Flämmchen einer der primitiven Lampen.

»So ist es gut!« sagte Roulin. »Jetzt gehe dort in die Ecke. Hinter dem Fuße der Leiter liegen einige kurze Eisenstäbe, mit denen Du nun unsere Fesseln zersprengen kannst.«

Bill lachte lustig vor sich hin und sagte:

»Ihr meint, daß ich nun auch Euch frei mache?«

»Natürlich!«

»Hm! So sehr natürlich ist das doch nicht.«

»Warum?«

»Erst muß ich wissen, ob Ihr mir auch wirklich die Wahrheit gesagt habt oder nicht. Ich will das Seil sehen und auch das Geldversteck.«

»Es ist wahr. Mit dem unnützen Nachschauen verlieren wir nur die kostbare Zeit.«

»Möglich! Aber ich gehe sicher. Wartet also, bis ich wiederkomme!«

Sie gaben ihm gute Worte, und sie wurden zornig; es half ihnen nichts; er kehrte sich nicht daran, sondern stieg empor, sie im Finstern zurücklassend.

Es ging sehr hoch empor. Es dauerte lange, ehe er an die betreffende Leitersprosse gelangte. Er untersuchte den Stein hinter derselben. Richtig, er war heraus zu ziehen. Dahinter war die eiserne Thüre und dahinter das Kästchen. Er öffnete es mit Hilfe des Schlüssels, zog das Schubfach heraus und prüfte den Inhalt.

Er hätte vor Entzücken laut aufschreien mögen, denn das Kästchen enthielt fünftausend Dollars in guten Noten und verschiedene Ringe und Kostbarkeiten, welche er funkelnden Auges betrachtete, ehe er alles in seine Tasche steckte.

Nun brachte er, nachdem er wieder zugeschlossen hatte, den Stein wieder in die Oeffnung und stieg vollends empor.

Da oben endete die Eisenstange in einen ziemlich großen Knauf. Er versuchte, denselben zu drehen. Nach einiger Anstrengung gelang es ihm. Er schraubte ihn los und erblickte wirklich das obere Ende des Seiles, welches er augenblicklich aus der Röhre zog, indem er es rund aufrollte. Als er damit zu Ende war, suchte er am Schmelzofen den erwähnten Eisenhaken, welchen er auch fand. Es war wirklich Alles in Ordnung. Mit dem Lichte ging er dabei so vorsichtig um, daß der Schein desselben von unten gar nicht bemerkt werden konnte, falls es den wachenden Apachen ja einfiel, den Blick herauf nach der Spitze des Berges zu richten.

Nun stieg er wieder hinab in den Stollen, wo seine Rückkehr mit größter Ungeduld erwartet worden war.

»Endlich, endlich!« sagte Roulin. »Du bist ja wohl über zwei Stunden außen gewesen. Was hast Du gemacht?«

»Luft geschnappt,« sagte er, indem er sich behaglich auf die unterste Leitersprosse setzte.

»Hast Du das Seil gefunden?«

»Ja.«

»Und die Kasse?«

»Auch, Sennor.«

»So siehst Du, das ich die Wahrheit gesagt habe. Jetzt wollen wir an das Werk gehen.«

»Bitte, wollen noch ein Bischen warten!«

»Warum?«

»Ich habe Zeit.«

»Aber wir nicht, dummer Kerl!«

»Hm! So ein dummer Kerl ist manches Mal klüger als der größte Schlaukopf. Wie wäre es denn, wenn ich allein abreise, meine Herren?«

»Das wirst Du nicht thun.«

»Oho! Warum denn nicht?«

»Du würdest dreitausend Dollars verlieren.«

»Nein, sondern ich würde zweitausend verlieren, wenn ich Euch hier los machte. Vielleicht erhielt ich gar nicht einmal einen Dollar.«

»Ich verstehe Dich nicht!«

»Nun, Ihr habt doch fünftausend Dollars in der Kasse. Nicht?«

»Donnerwetter.«

»Gehe ich allein, so nehme ich sie mit. Nehme ich aber Euch mit, so muß ich entweder zweitausend herausgeben oder gar die ganze Summe. Euch ist ja nicht zu trauen.«

»Kerl, woher weißt Du, wie viel Geld in dem Kästchen ist?«

»Nur Geld? Ist nicht auch Geschmeide drin?«

»Alle Teufel!«

»Zum Beispiel der große Diamantring des Sennors aus Sacramento, welcher so plötzlich verschwand, nachdem er Euch besuchte!«

Roulin wurde todesbleich. Er stammelte:

»Du hast das Kästchen geöffnet?«

»Natürlich!«

»Wie?«

»Mit dem Schlüssel.«

»So hast Du ihn?«

»Ja. Hier!«

Er hielt ihn in der Hand empor.

Als sie das kleine Instrument erblickten, stießen Alle einen Ruf der Freude aus, Roulin aber einen Wuthschrei.

»Du hast mich bestohlen!« knirrschte er.

»Schließe auf! schließe auf!« drängten die Andern, mit ihren Ketten klirrend und ihm die gefalteten Hände entgegenstreckend.

Er blieb auf seiner Sprosse sitzen und machte eine Bewegung der Abwehr.

»Still!« sagte er. »Ich kann nicht zu gleicher Zeit mit Allen sprechen. Zunächst also zu Euch, Sennor Roulin. Ihr seid ein Dieb, ein Gauner und Mörder erster Größe. Alles, was Ihr besitzt, habt Ihr geraubt und gestohlen. Wenn ich mir fünftausend Dollars von Euch nehme, so ist das kein Verbrechen gegen Euch. Ich thue nur Das, was Ihr selbst erst gethan habt. Ich nehme Euch Das, was Euch nicht gehört, was Ihr geraubt habt.«

»Hallunke!«

»Nennt mich, wie Ihr wollt. Ihr könnt mich nicht beleidigen, denn Ihr nennt nur Euern eigenen Namen. Und was Euch Andere betrifft, so gehört Ihr, grad so wie ich, unter das menschliche Ungeziefer, welches ausgerottet werden muß. Ich habe viele Sünden auf meinem Gewissen; es kann mir gar nicht einfallen, auch noch die Schuld, Euch dem Arme der Gerechtigkeit entzogen zu haben, auf mich zu laden. Ihr bleibt hier!«

»Hund, Du willst allein gehen?« brüllte Walker.

»Ja, Sennor.«

»Ich zermalme Dich!«

Er riß an seinen Ketten, daß sie knirschten.

»Gebt Euch keine Mühe! Zwar hasse ich diesen Steinbach, und ich denke, daß ich mich an ihm rächen werde; aber das Vergnügen, Euch hängen zu lassen, will ich ihm doch nicht rauben. Ihr wolltet mich hier einschließen, um mich hier arbeiten und nie wieder die Sonne erblicken zu lassen. Die Vergeltung ist da. Jetzt habe ich Euch in meiner Hand. Ich könnte Euch befreien; aber Ihr sollt da bleiben, wo ich bleiben sollte.«

»Bill, das werdet Ihr nicht thun!« krächzte die Alte.

»Warum nicht? Etwa aus Liebe zu Euch? Ihr seid nicht weniger schlimm als die Andern, ja vielleicht noch schlimmer als sie.«

»Nein, nein! Ich habe Euch so sehr lieb!« jammerte sie voller Angst. »Soll ich Dich etwa heirathen, altes Scheusal? Du hast die jungen Mädchens hier in das Bergwerk geliefert und Deine Freude an ihrem Unglücke gehabt. Du hast wie eine wahre Teufelin gehandelt. Der Teufel soll Dich dafür holen! Heirathe ihn, aber mich nicht!«

Jetzt wendete Leflor das letzte Mittel an.

»Bill, bedenke, daß ich Dich droben am Silbersee aus der Gefangenschaft errettet habe!«

»Das habt Ihr nicht meinetwegen, sondern Walkern zu Liebe gethan. Ihr seid nicht besser als er. Ich mag von Euch auch nichts wissen. Ich gehe jetzt und nehme Abschied von Euch mit der Bitte, meiner in treuer Liebe zu gedenken, wenn man Euch am Galgen den Strick um den Hals legt. Es muß das ein so wonnevolles Gefühl sein, daß ich es Euch Allen von ganzem Herzen gönne. Lebt also wohl und laßt Euch die Zeit hier nicht lang werden!«

Er erhob sich und setzte den Fuß auf die Leiter.

»Satan!« brüllte Walker. »Mach uns los! Es ist Deine Pflicht!«

»Bill, lieber Bill, guter Bill!« riefen und baten die Andern.

»Immer bettelt, Ihr Hunde!« lachte er höhnisch. »Ihr hättet auf mein Betteln auch nicht gehört.«

Er stieg empor.

»Bill, mein Liebling!« kreischte die Alte.

»Bill, nimm nur mich mit!« rief Leflor. »Ich gebe Dir zehntausend Dollars!«

»Nicht für das Zehnfache.«

»Zwanzigtausend!«

»Ihr habt nicht mehr zwei Pfennige!«

Er ließ das Licht unten stehen und stieg schnell weiter. Er hörte das Toben, Fluchen, Heulen, Bitten und Kettengerassel noch einige Zeit unter sich, bis es nur noch einen verworrenen Lärm bildete, welcher nach und nach verhallte.

»Das war Rache! Ah!« murmelte er befriedigt. »Fünftausend Dollars, einundzwanzigtausend Mark ohne die Kostbarkeiten! Ich bin von allen Sorgen frei, wenn nur heut diese Flucht gelingt.«

Oben angekommen, trat er an den Rand des Felsens und blickte hinab. Das Todesthal lag in nächtlichem Dunkel unter ihm. Er konnte nichts erkennen. Im Sternenscheine bemerkte er aber wenigstens den obern Theil der Felsspalte, von welcher Roulin gesprochen hatte.

Jetzt befestigte er das eine Ende des Seiles an dem erwähnten Eisenhaken und ließ das andere Ende desselben langsam und vorsichtig hinab. Es hing ziemlich, schlaff, als es abgelaufen war, ein Beweiß, daß es lang genug sei und unten den Erdboden berührt habe.

»Nun Kraft genug zum Aushalten! Wenn auch das Fell von den Händen geht!«

Immer mit einer Hand unter die andere greifend, begann er, sich hinabzulassen. Es ging viel besser, als er gedacht hatte. Die Spalte, in welcher er sich befand, war nicht etwa glatt, sondern sie hatte Unebenheiten und kleine Vorsprünge, auf denen er hier und da den Fuß setzen konnte, um sich auszuruhen.

So kam es, daß er sich gar nicht etwa übermüdet fühlte, als er endlich den Boden erreichte. Auch seine Hände hatten nicht gelitten.

Er blieb noch eine ganze Weile in der Spalte stecken, um zu lauschen. Kein Lüftchen regte sich, kein verdächtiges Geräusch war zu hören, kein auffälliger Gegenstand zu sehen. Er schien vollständig sicher zu sein.

»Nun wohin?« fragte er sich. »Weiter hinein in das Thal? Fällt mir nicht ein! Ich gehe dahin, wo wir hergekommen sind. Dort werden zwar die Schildwachen der Apachen stehen, um auf das Kommen der Papago's zu lauschen; aber ich nehme mich in Acht. Es ist leichter, sich durch diese Wachen zu schleichen, als durch die ganze Schaar, welche sich jedenfalls im Thale befindet. Bin ich durch, so biege ich nach Westen ein, um nach Visalia zu jener Juana Alfarez zu kommen. Andere Kleider muß ich haben, wenn ich entkommen will.«

Er legte sich auf den Boden und kroch langsam vorwärts, immer an dem Felsen hin. Jetzt hatte er denselben hinter sich. Da hörte er einen halblauten Ruf:

»Uff!«

Von weiter links wurde derselbe Ruf als Antwort ausgestoßen, dann sprangen blitzschnell mehrere dunkle Gestalten an ihm vorüber, ohne ihn zu sehen, denn er hatte sich ganz eng hinter einige größere Steinbrocken geschmiegt.

So an der Erde liegend, vernahm er aus der Ferne ein Geräusch, welche nur von den Hufen vieler Pferde hervorgebracht worden sein konnte.

»Die Wächter sind fort, und die Papago's kommen,« sagte er sich. »Schnell weiter, damit ich nicht noch im letzten Augenblick gesehen werde!«

Er sprang auf und rannte, so schnell er konnte, dem Geräusch entgegen. Jetzt hatte er den Eingang des Thales erreicht, welcher aber für ihn der Ausgang war. Er sprang hinaus und bog nach rechts ein. Nur noch wenige Schritte, dann mußte er sich abermals niederlegen und verstecken, denn die Papago's waren da.

Hätte er den Ausgang des Thales nur wenige Secunden später erreicht so wäre er ihnen begegnet und natürlich von ihnen ergriffen worden.

Kaum zwanzig Schritte von ihm entfernt, ritten sie an ihm vorüber, zwischen den Felsen hinein, wo er herausgekommen war.

Als der letzte Rothe verschwunden war, erhob Bill sich von der Erde.

»Allah illa Allah!« sagte er. »Oder auf gut deutsch: Himmeldonnerwetter! Jetzt konnte es mir noch schlimm ergehen! Nun aber bin ich gerettet! Reisegeld habe ich. Lebt wohl, Ihr Schufte da drinn im Bergwerke! Leb wohl auch Du, Hund von Steinbach! Wir treffen uns wieder, und dann halte ich Abrechnung mit Dir. Meine Rache soll schrecklicher sein, als der Zorn sämmtlicher Teufel in der Hölle!«

Er wendete sich nach Westen und verschwand in dem nächtlichen Dunkel – ein Teufel in Menschengestalt.

Die Papago's, welche an ihm vorübergeritten waren, ohne zu ahnen, daß der ihnen gestern entflohene Dieb ihnen jetzt so nahe sei, ritten um die Ecke des Felsenberges hinum und hielten vor dem Hause. Da sahen sie die Pferde der Ihrigen stehen. Es schien also Alles in Ordnung zu sein.

Der Häuptling stieg vom Pferde, trat an die Thür und klopfte. Nach einiger Zeit wurde geöffnet. Annita trat heraus, welche von Steinbach ihre Instruction empfangen hatte. Der Häuptling warf einen forschenden Blick auf sie und sagte:

»Warum öffnet eine Tochter der Bleichgesichter?«

»Ich bin die Pförtnerin.«

»Wo ist der Herr dieses Hauses?«

»Er sitzt beim Essen.«

»Und wo sind die Krieger der Papago's, deren Pferde vor dem Hause stehen?«

»Sie sitzen bei ihm, um an seinem Mahle Theil zu nehmen.«

Das war keine Unwahrheit. Steinbach hatte die Papago's zum Mahle geladen, um sie aus dem Hofe zu entfernen.

»Führe mich zu ihm!«

»So komm!«

Sie verschloß die Thür von Innen und schritt ihm voran, über den Hof hinüber und zur Treppe empor. Dort ließ sie ihn durch eine Thür in ein leeres Zimmer treten, in welche eine Lampe brannte. Der Häuptling blickte sich um, zog die Brauen finster zusammen und sagte:

»Was soll ich hier?«

»Hier pflegt der Herr seine Gäste zu empfangen und zu begrüßen.«

»Soll ich etwa hier warten, bis er kommt? Ich bin kein Bleichgesicht und mag von diesen Sitten nichts wissen. Ich gehe zu ihm!«

Er wendete sich um, die Stube zu verlassen, trat aber erstaunt zurück, denn unter der geöffneten Thür stand Steinbach. Er hatte geahnt, daß der Häuptling nicht warten werde, darum war er so schnell herbeigekommen. Das Mädchen huschte hinaus.

»Wo sind meine Krieger?«

Das war die erste und rasche Frage, welche der Häuptling ausstieß, als er einen ihm völlig unbekannten Mann vor sich erblickte. Er hatte die Hand an den Tomahawk gelegt. Steinbach hatte nur das Messer im Gürtel stecken.

»Sie essen bei mir.«

»Ich will zum Besitzer dieses Hauses. Wer aber bist denn Du?«

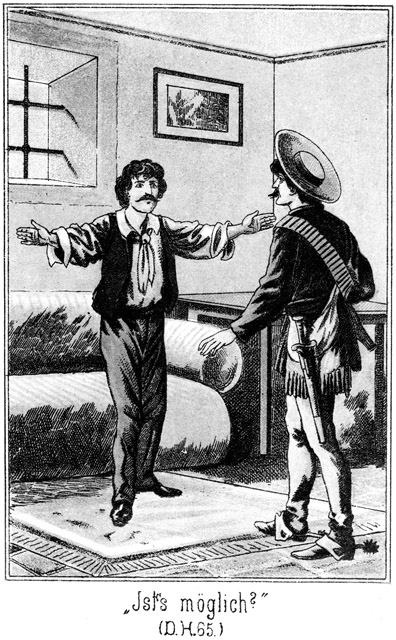

»Ich bin jetzt der Besitzer. Man nennt mich den Fürsten der Bleichgesichter. Vielleicht hast Du diesen Namen bereits einmal vernommen.«

Obgleich es bei den Indianern für eine Ehrensache gilt, niemals, besonders einem Fremden oder gar einem Feinde gegenüber, merken zu lassen, von welchen Gefühlen man bewegt wird, war die Ueberraschung des Häuptlings, als er diesen Namen hörte, so groß, daß er es vergaß, die erwähnte Zurückhaltung auszuüben.

»Uff!« rief er aus, indem er einige Schritte zurücktrat. »Du willst der weiße Krieger sein, welchen man den Fürsten der Bleichgesichter nennt?«

Er musterte Steinbach mit großen, weit geöffneten Augen. Dieser antwortete lächelnd.

»Du hast es gehört, daß ich es sagte, ich sei es.«

»Was thust Du in dem Thale des Todes, hier in diesem Hause?«

»Ich befinde mich hier, um Dich und Deine Krieger zu empfangen.«

»So hast Du gewußt, daß wir kommen?«

»Ja.«

»Wo befindet sich Derjenige, dem das Haus gehörte, den wir den ›silbernen Mann‹ nennen?«

»Er befindet sich auch hier.«

»Warum kommt er nicht, mich zu empfangen?«

»Er ist verhindert, und ich habe es an seiner Stelle gethan.«

Es lag etwas in Steinbachs Wesen, was dem Rothen zu denken gab. Sein Gesicht legte sich in Falten, und er fragte im Tone des Mißtrauens:

»Bist Du hier als unser Freund oder als unser Feind?«

»Das wird nur allein auf Dich ankommen.«

»Uff! Der Fürst der Bleichgesichter ist bekannt als Freund der rothen Männer.«

»Ja, ich liebe sie alle, die Comanchen und Apachen, die Maricopa's und Papago's.«

»Die Apachen, Comanchen und Maricopa's sind meine Feinde. Wenn Du sie liebst, so kannst Du nicht mein Freund sein.«

»Ich kann nicht, nur allein um Dir zu gefallen, der Feind Anderer werden. Ich beschütze alle braven Männer, gleich viel, ob sie weiß oder roth sind. Warum aber bist Du der Feind von Bleichgesichtern, welche Dir nichts gethan haben?«

»Wer sagt Dir, daß ich gegen Bleichgesichter feindselig handle?«

»Führst Du nicht welche als Gefangene bei Dir?«

»Woher weißt Du das?«

»Der Fürst der Bleichgesichter weiß Alles. Der ›silberne Mann‹ ist ein Schurke, ein Mörder, Dieb und Räuber. Du bist sein Verbündeter. Das kann Dir großes Unglück bringen.«

Da legte der Häuptling die Hand abermals an den Tomahawk, zog ihn halb heraus und rief:

»Jetzt hast Du gestanden, daß Du mein Feind bist!«

»Ich bin Dein Feind nur dann, wenn Du mir durch Dein Verhalten Veranlassung giebst, es zu sein. Ich verlange die Freiheit Deiner Gefangenen!«

»Sie werden meine Gefangenen bleiben, so lange es mir gefällt.«

»Oder vielmehr so lange es mir gefällt,« rief Steinbach.

»Ja, denn Du bist mein Gefangener.«

»Nein, Du der meinige!«

Bei diesen Worten holte der Häuptling zu einem blitzschnellen Schlage aus. Steinbach war darauf vorbereitet. Er hatte ihn scharf im Auge behalten, fiel ihm in den Arm, entriß ihm den Tomahawk und schleuderte den Rothen an die Wand, daß ihm alle Glieder krachten.

»Wie!« sagte er lachend. »Du wagst es, die Waffe gegen den Fürsten der Bleichgesichter zu ziehen! Willst Du von meiner Hand sterben!«

Aber der Rothe hatte sich schnell gefaßt. Er zog sein Messer, stieß einen lauten Ruf aus und drang abermals aus Steinbach ein. Dieser holte aus und versetzte ihm einen so gewaltigen Hieb auf die Achsel, daß der Indianer den Arm sinken ließ. Das Messer entfiel seiner Hand.

»Schau, ich habe Dich zweimal entwaffnet!« sagte Steinbach. »Und doch habe ich dazu nicht eine Waffe gebraucht, sondern nur meiner Hand bedurft. Wenn Du mich noch einmal angreifst, wirst Du eine Leiche sein!«

Der Papago sah die Wahrheit dieser Drohung ein. Er mußte von einer augenblicklichen Fortsetzung der Feindseligkeit absehen, gab sich aber nicht verloren, sondern sagte in drohendem Tone:

»Meine Krieger werden es blutig rächen, daß Du Dich an mir vergriffen hast!«

»Ich fürchte sie nicht!«

»Hast Du gezählt, wie viel ihrer sind?«

»Ich kenne Eure Zahl. Aber Du weißt nicht, wie viele Krieger sich bei mir befinden. Die Leute, welche Du voransandest, sind entwaffnet. Sie befinden sich in meiner Gewalt.«

»Du lügst!«

»Pah! Der Fürst der Bleichgesichter ist kein Lügner. An seiner Seite befinden sich die berühmtesten Jäger der Prairie. Du sollst sie sehen.«

Er öffnete die Thür. Günther von Langendorff trat ein, gefolgt von Sam Barth, Jim und Tim. Draußen standen die Apachen und Maricopa's, so viele ihrer Platz gefunden hatten.

»Uff!« rief der Papago erschrocken.

»Siehst Du nun ein, daß Du mein Gefangener bist?« fragte Steinbach.

Der Gefragte zögerte eine Weile mit der Antwort; dann sagte er:

»Wo befinden sich meine Krieger, welche mir vorangeritten sind?«

»Sie sind in meiner Gewalt.«

»Hast Du ihrer welche getödtet?«

»Keinen einzigen.«

»Aber Ihr habt gekämpft?«

»Nein. Sie haben sich freiwillig ergeben.«

»So sind sie feige Hunde, welche wir aus dem Stamme stoßen werden!«

»Sie waren nicht feig, sondern klug. Sie sahen ein, daß Widerstand vergeblich sein werde; da ergaben sie sich.«

*