|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als diese Letztere sich vor Steinbach aufrichtete, war sein Auge mit außerordentlicher Spannung auf sie gerichtet.

Sie war bekleidet; aber der Moder begann auch bereits, ihren Anzug zu zerfressen. Geschwüre waren bei ihr noch nicht zu bemerken; aber das größte körperliche und seelische Elend sprach aus ihren eingefallenen Zügen.

Diese Frau mußte einst von großer Schönheit gewesen sein. Sie mochte fünfzig Jahre zählen; aber weder dieses Alter noch die Erfahrungen der letzten Zeit hatten vermocht, die Spuren einstiger körperlicher Vorzüge zu zerstören. Aus einem herrlichen, blauen Auge blickte sie Steinbach fragend und zögernd an, als dann ihr Blick zu Juanito hinüberschweifte, rief sie aus:

»Gefesselt? Er? Was bedeutet das?«

»Daß ihn seine Strafe ereilt, Sennora. Seine und Roulins Verbrechen sind entdeckt worden. Ihr seid frei.«

Ein lauter Jubelruf erscholl aus ihrem Munde.

»Herr, mein Gott, ich danke Dir! Du hast mein inbrünstiges Gebet erhört! O, nun werde ich sie doch wiedersehen, meine Magda, mein Kind, mein einziges Kind. Sennor, sagt mir schnell, schnell: Habt Ihr sie gesehen?«

»Ja.«

»Wie befindet sie sich?«

»Sie ist wohlauf. Ihr braucht keine Sorge zu haben.«

»Ich danke Euch; ich danke Euch, sehr, sehr! Hat dieser Roulin –«

Sie stockte. Eine tiefe Röthe flog über ihr Gesicht, wich aber sofort wieder und machte dem Ausdrucke deutlichster Angst Platz.

»Sennor, wißt Ihr, weshalb man mich hier unten eingesperrt hat?«

»Nein; aber ich kann es mir denken.«

»Nein; Ihr könnt es Euch nicht denken; es ist zu schrecklich und zu gottlos. Roulin verlangte die Liebe meiner Tochter; Magda versagte sie ihm, und da sperrte er mich ein, jedenfalls damit sie, um mich zu retten, seine Werbung erhören möge. Gott, welche Angst habe ich ausgestanden! Ihr sagt, daß sie sich wohl befinde! Aber – – Roulin! Er ist so gewalttätig, und Ihr könnt ja nicht wissen, was geschehen ist. Sie befindet sich ganz allein und schutzlos in seinen Händen, in seiner Gewalt.«

»Und ich wiederhole Euch, daß Ihr Euch gar nicht um sie zu ängstigen braucht, Sennora.«

»So führt mich zu ihr! Bitte, bitte.«

»Das ist für jetzt unmöglich. Sie befindet sich gegenwärtig nicht im Thale des Todes.«

»Wo sonst? Wo dann?«

»Sie ist auf einer Reise begriffen. Doch davon später. Es möge Euch für jetzt genügen, daß Roulin keine Macht über sie haben wird.«

»Gott sei Dank! Und nun – ach, ihn vergesse ich ganz, den guten, treuen Hauser« – – und sich verbessernd, fügte sie hinzu: »Meinen Mann meine ich nämlich. Wo befindet er sich?«

»Auch hier unten.«

»Auch! Also auch ihn hat man von ihr entfernt. Sie hat ganz hilflos und verlassen sein sollen. Sennor, rettet, rettet auch ihn!«

»Das versteht sich ja ganz von selbst. Zunächst aber will ich für die Damen sorgen. Die Männer welche sich hier unter der Erde befinden, können noch einige Minuten warten. Die Frauen aber sollen keinen Augenblick länger, als unbedingt nöthig ist, hier unten bleiben. Ich werde sie hinauf geleiten.«

»Und Juanito hier?« fragte Langendorf.

»Du wartest mit ihm hier, bis ich zurückkehre.«

Die vier Mädchen, welche zuerst befreit worden waren, hatten es sich doch nicht versagen können, Steinbach und Langendorf heimlich durch den Gang zu folgen. Sie konnten das leicht, da ja die Thür offen geblieben war. Sie kamen jetzt herbei, und nun sollte ein ergreifender Gedankenaustausch beginnen; Steinbach aber ließ es nicht dazu kommen. Er forderte sie alle auf, ihm zu folgen. Und da fiel es dann Keiner ein, ihn um Aufschub zu ersuchen. Eine Jede sehnte sich von ganzem Herzen nach der so lange entbehrten Freiheit.

Er führte sie bis vor an die Cysterne und ließ Eine nach der Andern die Leiter emporsteigen. Er folgte nach. Als er aus der Cysterne stieg, saßen Mehrere ganz ermattet auf der Erde. Ihre Lungen waren die frische Luft nicht mehr gewöhnt.

Er ließ ihnen einige Zeit und führte sie dann in das Haus und zwar in das Zimmer, in welchem Annita sich mit der Alten befand.

Diese Letztere stieß einen lauten Fluch aus, als sie die Geretteten erblickte, doch hatte Steinbach keine Zeit, dies zu beachten oder sich überhaupt viel um sie zu bekümmern. Er bat Annita, möglichst für Kleidungsstücke für die Andern zu sorgen, aber in der Aufmerksamkeit auf die Alte nicht nachzulassen; dann kehrte er in den Schacht zurück.

Als er wieder bei Langendorf und Juanito eintraf, sah er es den Beiden an, daß es während seiner Abwesenheit wohl eine Scene gegeben habe. Günther hatte wohl seinen Gefühlen Luft gemacht und zwar vielleicht nicht nur in Worten.

Juanito erhielt den Schlüssel abermals und mußte die nächste Thür öffnen. Als sie dieselbe hinter sich hatten, befanden sie sich in einem größeren Raume, aus welchem eine Fahrt senkrecht in die Höhe führte. Diese Fahrt aber war nicht etwa aus Holz, sondern aus Eisen gefertigt. Zu ihrer Seite führte eine starke Eisenstange empor, und an dieser Stange war mittelst einer Kette eine männliche Gestallt befestigt, welche jetzt an der Erde lag. An der Fahrt brannte eine Lampe ...

Beim Scheine derselben sahen Steinbach und Günther, daß die Gestalt nur mit einigen Fetzen bekleidet war, kaum vermögend, die Blöße zu bedecken. Sie hob, als die Drei eintraten, langsam den Kopf empor, ließ ihn aber sofort wieder sinken.

»Wer ist dieser Mann?« fragte Steinbach.

»Ein Indianer,« antwortete Juanito gezwungener Maßen.

»Von welchem Stamme?«

»Ich weiß es nicht.«

»Du weißt es! Antworte!«

Er holte mit der Peitsche aus, und nun wußte der Gefangene sofort Bescheid:

»Ein Apache.«

»Wie ist er in Eure Gewalt gekommen?«

»Roulin brachte ihn mit. Wie er ihn getroffen hat, das weiß ich nicht.«

»Wie lange Zeit befindet er sich bereits hier?«

»Gegen drei Jahre.«

»Warum redet er nicht?«

»Jedenfalls weil er nicht will. Er ist nämlich ein höchst störriger, renitenter Kerl!«

»Mensch, wer soll bei Euch nicht störrisch sein!«

Er trat zu dem Indianer und redete ihn in seiner Sprache an. Der Mann erhob langsam den Kopf, ließ ihn jedoch sofort wieder sinken und antwortete nicht.

»Kannst Du nicht sprechen?«

Er schüttelte den Kopf.

»Warum nicht?«

Er deutete mit der Hand nach dem Munde und machte die Bewegung des Trinkens.

Steinbach hatte, als er jetzt oben gewesen war, sich noch eine Flasche aus der Küche geholt. Jetzt ließ er den Indianer trinken. Dieser schien bereits nicht mehr schlingen zu können; es dauerte einige Zeit, ehe er es vermochte; dann aber trank er auf einmal die ganze Flasche leer, konnte aber noch immer nicht sprechen, sondern nur stöhnen.

»Mensch,« wendete Steinbach sich an Juanito. »Du hast diesen Mann wohl verdursten lassen wollen!«

»Er ist selbst schuld.«

»Warum?«

»Er arbeitete nicht; er war faul.«

»Und da gabt Ihr ihm kein Wasser?«

»Roulin hat es befohlen. Prügel halfen nichts.«

»Einen Indianer prügeln! Bist Du toll! Seit wann hat er nicht getrunken?«

»Seit sechs Tagen.«

»Herrgott im Himmel! Und bereits vorher erschöpft! Drei Jahre gefangen gewesen! Es giebt keine Strafe auf Erden, welche, selbst hundertfach angewendet, nicht hart genug für Euch sein könnte. Welche Arbeit hat dieser Indsman zu thun?«

»Er ist der Fördermann. Er hat den Zinnober von hier empor zu tragen und das fertige Quecksilber herab zu schaffen.«

»So befinden sich da oben wohl die Destillirapparate?«

»Ja.«

»Da, wo der Vogel sein sollte, welcher aber doch ein Mensch war?«

»Ihr hattet richtig gesehen.«

»Und wer arbeitet da oben?«

»Lauter Männer.«

»Wer befindet sich noch hier unten?«

»Keiner.«

»Wahrscheinlich belügst Du uns da; aber die Strafe wird folgen.«

»Ich sage die Wahrheit. Mir ist nun Alles gleich. Etwa Roulins wegen lasse ich mich nicht wieder schlagen.«

»Das ist sehr klug von Dir. Roulins Herrschaft ist hier doch zu Ende. Also geschlagen hast Du den Indianer. Siehe Dich vor! Wenn er wieder zu sich kommt, so bist Du verloren.«

»Ihr werdet mich schützen!«

»Das ist ein sonderbares Verlangen. Du trachtest uns wiederholt nach dem Leben und meinst doch daß wir Dich aus Dankbarkeit dafür vertheidigen sollen. Entweder bist Du maaßlos unverschämt oder aber geradezu verrückt. Sieh her, wie raffinirt Ihr den Armen gefesselt habt.«

Der Apache war nämlich nicht im Stande, ausgestreckt am Boden zu liegen; er lag vielmehr krumm, wie ein Hund zu liegen pflegt, und das hatte einen zwingenden Grund. Da er zum Auf- und Niedertragen von Lasten verwendet wurde und doch Fesseln tragen müßte, auch der Möglichkeit beraubt sein sollte, sich von der Fahrtleiter zu entfernen, so hatte man eben neben der Fahrt die erwähnte Eisenstange angebracht, welche von unten emporführte. An dieser staken zwei Ringe; an dem einen derselben waren die Hände und an dem andern die Füße des Apachen mittelst Ketten befestigt. So konnte er mit einer Last auf- und absteigen und doch gefesselt bleiben, denn die Ringe liefen ja neben der Leiter an der Eisenstange mit empor. Wollte er sich aber zur Ruhe legen, so waren die Ketten zu kurz, und er mußte rund liegen wie ein Hund, so daß Hände und Füße einander an der Stange berührten.

»Das hat Roulin sich erdacht,« entschuldigte sich Juanito.

»Und Du bist sein Henkersknecht. Du hast den Apachen geschlagen; diese Beleidigung kann nur Dein Tod sühnen, wenn nicht etwas noch Schlimmeres geschieht. Jetzt mag er sich vollends erholen. Wir steigen indeß einmal nach oben.«

Da richtete sich der Indianer auf. Er warf einen unendlich dankbaren Blick auf Steinbach und sagte:

»Nimm mein Leben. Du bist mein Retter!?«

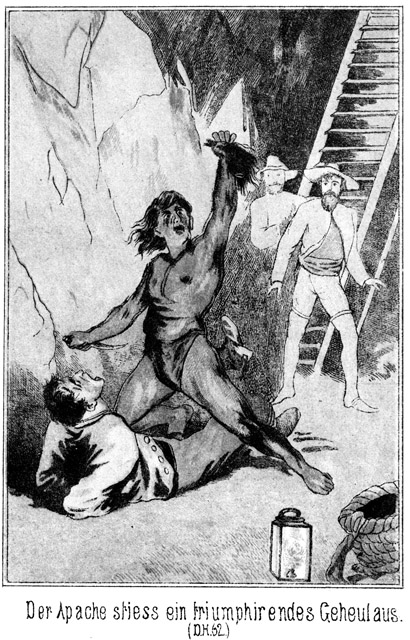

Die Stimme klang pfeifend und heiser. Steinbach öffnete mit Hilfe des Schlüssels die beiden Schlösser, die ihn an die Kette befestigten. Der Apache war frei. Er dehnte und reckte und streckte sich. Seine Augen begannen zu funkeln. Sie richteten sich auf Juanito, und dann – wie war es doch möglich, daß es so schnell geschah – der Apache riß mit einer blitzschnellen Bewegung Langendorf das Messer aus den Gürtel, warf sich auf Juanito, riß ihn zur Erde, faßte mit der Linken dessen Haar, trat ihm mit einem Fuße auf die Brust – dick kurze, rasche Schnitte, ein Ruck am Haare, ein entsetzlicher Schrei Juanito's – der Apache sprang von seinem Feinde auf, stieß ein triumphirendes Geheul aus und schwang die abgerissene Kopfhaut in der Linken – Juanito war scalpirt, bei lebendigem Leibe scalpirt.

Steinbach hatte an der Fahrt emporgeblickt. Er war ja bereit gewesen, hinauf zu steigen. Darum war er auf das sich mit so rapider Schnelligkeit abspielende Ereigniß erst aufmerksam geworden, als der Apache bereits auf Juanito kniete und ihm mit dem Messer rund um das Haar die Schnitte machte. Das Uebrige geschah so schnell, daß, trotzdem Steinbach sofort zusprang, er den Apachen doch erst packte, als dieser bereits die Kopfhaut in der Hand hatte.

Juanito brüllte natürlich wie ein Rasender. Er lag am Boden und peitschte denselben mit Händen und Füßen. Sein Geschrei hatte nichts Menschenähnliches.

»Was hast Du gethan!« sagte Steinbach zum Apachen.

»Rache!« antwortete dieser kurz.

»Das war jetzt nicht an der Zeit!«

»Die Marter war auch nicht an der Zeit.«

»Lieber solltest Du ihn tödten!«

»Tödten? Mein weißer Bruder weiß nicht, was ich erduldet habe. Andere haben noch mehr erlitten. Ein schneller Tod ist keine Strafe dafür. Ich habe ihm den Scalp genommen. Er mag heulen, bis ihm eine andere Kopfhaut wächst. Ich werde hier bei ihm wachen, wenn mein Bruder emporsteigen will.«

»Gut! Aber quäle ihn nicht!«

Er stieg mit Günther an der Fahrt empor. Sie hatten noch nicht viele Sprossen zurückgelegt, so hörten sie den Apachen sagen:

»Mach den Mund zu, sonst schließe ich ihn Dir!«

Der Scalpirte aber brüllte fort.

»So werde ich Dich zum Schweigen bringen.«

Ein Röcheln erfolgte.

»Um Gotteswillen, er erwürgt ihn!« sagte Langendorf, indem er im Steigen inne hielt.

»Nein,« antwortete Steinbach.

»Du hörst es ja. Das ist ein Todesröcheln!«

»Habe keine Sorge. Der Apache will nicht den Tod seines Peinigers; er will ihn am Leben lassen, damit derselbe die Schmerzen durchkosten muß, welche die entsetzliche Kopfhautwunde verursacht. Er erdrosselt ihn sicherlich nicht, sondern er preßt ihm nur die Gurgel zusammen, damit er nicht länger so schreien und brüllen soll. Komm!«

Sie stiegen weiter. Es ging bedeutend hoch hinauf. Endlich, als sie das Ende der Fahrt erreichten, befanden sie sich, unter einem Dache, welches, nur an den vier Ecken von Holzsäulen getragen, der Luft freien Zutritt gestattete. Die Sterne des Himmels leuchteten von den vier offenen Seiten herein. Und beim Scheine dieses Sternenschimmers und der Laterne erkannten sie eine männliche Person, welche am Ausgange der Fahrt saß und, als Steinbach, welcher voranstieg, am Ausgange der Fahrt erschien, diesen fragte:

»Was geschieht da unten, Apache? Wer schreit so?«

Die Frage war in Indianersprache gethan worden. Steinbach antwortete spanisch:

»Juanito ist scalpirt worden.«

»Von wem?«

»Von dem Apachen.«

»Donnerwetter!«

Der Mann sprang empor, wobei Steinbach Ketten klirren hörte, und sagte, als nun auch Langendorf herausstieg:

»Ihr seid nicht der Apache! Ihr seid Weiße! Der Hund von Juanito ist scalpirt! Der Apache hat sich längst befreien und rächen wollen? Ist das geschehen? Wirklich? O, dann dürfen vielleicht auch wir hoffen!«

»Nein, hoffen dürft Ihr nicht!« sagte Steinbach in munterem Tone.

»Nicht? Wenn Juanito scalpirt ist?«

»Nein. Hoffen kann man doch nur Etwas, was noch nicht eingetroffen ist.«

»Freilich richtig.«

»Nun, so dürft Ihr auch nicht hoffen, frei zu werden. Ihr habt ja die Freiheit nicht erst zu erwarten, zu erhoffen, sondern sie ist bereits da.«

»Da? Jetzt? Hier?«

»Ja. Ich komme, um Euch zu sagen, daß Ihr frei seid, Sennor.«

»Herrgott! Ist es möglich?«

»Ja.«

»So sei dem Himmel Dank! Ich stand bereits in fürchterlicher Angst, daß es mir so gehen würde wie den Andern, die sich hier oben befinden.«

»Wie denn?«

»O, das läßt sich gar nicht beschreiben. Ich bin erst seit kurzer Zeit hier.«

»Ah! Heißt Ihr etwa Hauser?«

»Ja, Sennor.«

»So habe ich Euch zu grüßen.«

»Von wem?«

»Von Magda.«

»Ah! Ist sie – ist sie – ist – – –«

»Nun, sprecht weiter!«

»Bin ich etwa frei, weil sie diesem Roulin zu Willen gewesen ist?«

»Nein. Sie ist gar nicht hier; sie ist fort, wird aber bald zurückkehren, um Eure Befreiung mit Euch zu feiern. Und sodann habe ich Euch noch von einer andern Dame zu grüßen, nämlich von Eurer – –«

»Frau? Von meiner Frau?« fragte Hauser.«

»Nein.«

»O weh! Ich freute mich bereits.«

»Wie könnte ich Euch von Eurer Frau grüßen? Ihr habt ja gar keine Frau?«

»Ich? Freilich habe ich eine! Und leider ist sie hier ebenso gefangen wie ich!«

»Macht keinen Spaß!«

»Es ist mein Ernst. Ich kenne Euch nicht: ich weiß nicht, wie Ihr hierher und hier heraufgekommen seid; ich werde es aber wohl erfahren. Wie kommt es, daß Ihr meiner Versicherung, daß ich eine Frau habe, keinen Glauben schenkt?«

»Weil ich weiß, daß Ihr da nur flunkert. Seid Ihr getraut?«

»Ja.«

»Das wundert mich sehr.«

»Wieso? Warum?«

»Das wäre doch eine Mesalliance.«

»Ich verstehe Euch noch immer nicht.«

»Eine solche Dame heirathet doch nicht so leicht unter ihren Stand.«

»Stand? Welchen Stand meint Ihr?«

»Sollte die Frau Baronin Anna von Adlerhorst wirklich ihren Diener geheirathet haben?«

»Herr, mein Heiland – – –!«

»Seht, wie Ihr erschreckt!«

»Was redet Ihr!«

»Die Wahrheit! Aber fürchtet Euch nicht, mein lieber Hauser. Ich suche die Frau Baronin seit langen Jahren und fühle mich unendlich glücklich, daß ich sie nun gefunden habe.«

»Sennor, Ihr irrt Euch! Ihr irrt Euch ganz gewaltig!«

»Schon gut! Sprechen wir nicht davon. Nur das Eine will ich Euch sagen: Ich bin ganz ebenso ein Deutscher wie Ihr.«

»Ein Deutscher! Woher?«

»Das ist gleichgiltig. Wenn Ihr geheimnißvoll thut, kann ich es auch. Wie viele Männer giebt es hier oben?«

»Sechs.«

»Kennt Ihr sie?«

»Ja.«

»Habt Ihr mit ihnen gesprochen?«

»Nein. Ich kann nur Einen sehen. Nämlich es hat ein Jeder seinen Apparat zu versorgen und ist an diesen so gefesselt, daß er sich nicht über denselben hinaus bewegen kann. Aber die Namen kennen wir. Außer mir sind da ein gewisser Adler, der deutscher Abkunft sein muß, Wilkins, Groota, Helmers und Baring.«

»Habt Ihr nichts über die Lebensschicksale dieser Männer erfahren?«

»Nein. Man ist gegen mich noch sehr mißtrauisch, weil ich noch nicht lange Zeit hier bin.«

»Gebt Eure Fesseln her. Ich will sie lösen.«

»Also wirklich? Frei, frei! Hier sind meine Hände und Füße, Sennor – – ah, wie heißt Ihr?«

»Steinbach. Erst kommt Ihr daran; dann gehen wir weiter.«

Da der Schlüssel, welchen Steinbach besaß, in alle diese Schlösser paßte, so war es leicht, Hauser von den Schellen zu befreien. Und nun wurden die Andern aufgesucht.

Sie befanden sich oben auf der Kuppe des Felsenberges. Es waren da mehrere kleine Gebäude errichtet, in denen sich Oefen und Retorten befanden. In jedem dieser Gebäude stand ein Mann in Fesseln.

Man kann sich das Glück dieser Männer denken, als sie die Kunde von ihrer Befreiung vernahmen. Außer Hauser hatten sie Alle ein höchst beklagenswerthes Aussehen. Beim Reinigen des Quecksilbers waren sie der Einwirkung dieses Metalles sehr ausgesetzt; glücklicher Weise aber gab es hier oben einen fast immerwährend über die Kuppe streifenden Luftzug, welcher die giftigen Dünste zum größten Theile mit sich fort nahm.

In Beziehung auf ihre Kleider waren sie nicht viel besser daran als die Frauenzimmer vorhin. Ebenso hatten sie vom Hunger und Durst zu leiden gehabt. Es erschien ihnen unglaublich, jetzt plötzlich frei zu sein, mitten in der Nacht, so unerwartet. Sie befanden sich in Folge dessen in einem leicht erklärlichen, taumelartigen Zustande.

Meist aus diesem Grunde sah Steinbach davon ab, sofort mit Wilkins und Adler über ihre Familienverhältnisse zu sprechen. Er hielt es für besser, damit noch zu warten, und forderte die Männer auf, ihm nach unten zu folgen. Sie konnten dieser Aufforderung Folge leisten, da er ihnen natürlich auch die Fesseln gelöst hatte.

Es verlor da Keiner ein Wort. Sie fragten auch Steinbach nicht, wie er dazu komme, ihr Retter zu sein. Sie wußten, daß sie das auf alle Fälle erfahren würden.

Als sie unten bei dem Apachen anlangten, saß dieser neben Juanito und hielt ihm das Messer auf die Brust. Er hatte ihm gedroht, ihn augenblicklich zu erstechen, wenn er wieder zu schreien und zu klagen beginne. Das hatte geholfen. Juanito biß die Zähne zusammen und gab sich Mühe, seine Schmerzen zu überwinden. Trotzdem aber hatte er nicht Selbstbeherrschung genug, ein pfeifendes Stöhnen zu unterdrücken, welches der Indianer mit verächtlichen Worten beantwortete.

Dem Verwundeten wurden jetzt die Fußfesseln abgenommen. In seinem Zustande und bei der zahlreichen Begleitung war an einen Fluchtversuch, welcher unbedingt verunglückt wäre, gar nicht zu denken, und nun, nachdem man sich durch eifriges und aufmerksames Nachforschen vorher überzeugt hatte, daß keine Gänge und also in Folge dessen auch keine Gefangenen mehr vorhanden seien, wurde der Weg nach oben angetreten. Juanito mußte trotz seiner Verwundung laufen.

Oben angekommen, führte Steinbach die Männer zunächst in Roulins Zimmer, wo dieser Letztere seinen Kleidervorrath hatte, welcher vollauf zureichte, sie mit Anzügen zu versehen. Ob dieselben auch für die verschiedenen Figuren passend seien, darnach konnte freilich nicht gefragt werden.

Während die Halbnackten sich also ankleideten, suchten Steinbach und Langendorff nach Nahrungsmitteln für sie. Und als dann die Männer aßen und tranken, ging Steinbach zu den Frauen, welche aus Annitas Vorrathe und demjenigen der Alten auch nun bereits ihre Blößen bedeckt hatten.

Die Alte wurde mit Juanito in eine fensterlose Stube eingeschlossen. Die Bewachung der Beiden erhielt der Apache. Da konnte man sicher sein, daß es ihnen weder zu gut gehen noch gar der Gedanke an eine Flucht aufkommen werde.

Dann wurden die Männer und Frauen zusammengeführt. Es war im höchsten Grade rührend, als sich die Unglücklichen begrüßten, welche Jahre lang Leidensgefährten gewesen waren und einander in die Hände gearbeitet hatten, ohne sich nur gesehen zu haben.

Es bildeten sich bald Gruppen. Man frug und gab Antwort; man erzählte und berichtete.

Steinbach lehnte am Fenster und beobachtete die Einzelnen. Hauser hatte mit seiner angeblichen Frau im Schatten gestanden und sehr angelegentlich mit ihr gesprochen. Jetzt kamen Beide zu ihm heran, angeblich, um sich nochmals und ausdrücklich bei ihm zu bedanken. Bei dieser Gelegenheit sagte Hauser:

»Die Meinung aber, welche Ihr vorhin von uns hattet, ist eine irrige, Sennor. Ist es wahr, daß Ihr ein Deutscher seid?«

»Ja. Ihr auch?«

»Auch ich und meine Frau.«

»Nun, so können wir ja in unserer Muttersprache mit einander reden, gnädige Frau.«

Er hatte das zu ihr gesagt und dabei die letzten zwei Worte ganz besonders betont. Sie fuhr zusammen und sagte:

»Bitte, Herr Steinbach, nicht diese Anrede. Ich verdiene sie nicht.«

»Ganz wie Sie wünschen. Ich gebe freilich nicht gern zu, daß ich mich geirrt habe, muß aber doch nun einsehen, daß meine Vermuthung unbegründet war.«

»Darf ich Sie um die Freundlichkeit ersuchen, mir Nachricht von meiner Tochter zu geben?«

»Gern. Sie ist verreist und kann binnen vierundzwanzig Stunden hier wieder eintreffen.«

»Wohin ging die Reise?«

»Hinauf in die Berge nach dem Silbersee. Roulin nahm sie mit. Er hatte ihr angedroht, sie dort an den Gräbern der Apachenhäuptlinge zu opfern, wenn sie sich weigere, seine Liebe zu erwidern.«

»Herrgott! Ich erschrecke!«

»Sie haben keine Veranlassung zur Sorge. Ich befand mich mit einigen wackern Freunden am See, und es gelang uns, sein Vorhaben zu durchkreuzen. Fräulein Magda wurde gerettet. Sie befindet sich bereits auf dem Rückwege.«

Daß sie in Mohawk-Station wieder geraubt worden war, wollte er nicht mittheilen, um der armen Mutter keine Sorge zu bereiten. Diese sagte:

»So haben wir Ihnen nicht nur unsere sondern auch die Rettung unserer Tochter zu verdanken.«

»O, ich selbst habe wenig dabei gethan; es waren Andere da, einige amerikanische Jäger, einige Deutsche, darunter zum Beispiel ein gewisser Rothe, welcher drüben im Vaterlande im Dienste eines Herrn von Adlerhorst gestanden hatte.«

Als er diesen Namen nannte, zuckte sie leicht zusammen. Hauser fragte:

»Ist das nicht auch der Name, welchen Sie bereits vorhin oben auf dem Berge nannten?«

»Ja. Sie haben ihn noch nicht gehört?«

»Nein.«

»Es ist sonderbar, daß er mir während meiner Reise so oft begegnet. So traf ich zum Beispiel einen englischen Lord Eagle-nest, nicht weit von hier, in Gila-City, welcher – –«

»Eagle-nest?« fragte sie schnell und unvorsichtig.

»Ja. Dieses Wort heißt wunderbarer Weise zu deutsch auch Adlerhorst. Bei ihm befand sich ein deutscher Verwandter, welcher sich Hermann von Adlerhorst nannte.«

»Hermann, Hermann! O mein Gott, ich – – –«

Hauser gab ihr einen Wink, und sie schwieg erschrocken. Steinbach that so, als ob er ihren Ausruf gar nicht beachtet habe, und fuhr fort:

»Und sodann gab es irgendwo einen jungen Deutschen, welcher Oberaufseher oder Verwalter einer Pflanzung war und sich abgekürzt Adler nannte, eigentlich aber wohl Martin von Adlerhorst hieß.«

»Martin!« entfuhr es ihr.

»Diese beiden Adlerhorsts werden nächstens hier im Todesthale zu sehen sein.«

»Wann, wann?«

»Das ist unbestimmt. Es scheint mir, wie bereits gesagt, beschieden zu sein, allüberall auf diesen Namen zu treffen. So lernte ich in Constantinopel eine Sclavin kennen, ein wunderbar schönes Mädchen mit denselben blauen Augen und goldenem Haare wie Sie, Frau Hauser. Ich befreite sie aus der Sclaverei, und da stellte es sich heraus, daß sie eine Adlerhorst sei, als kleines Kind mit der Amme einer entsetzlichen Katastrophe entronnen. Die Amme lernte ich auch kennen.«

Die Frau stützte sich schwer auf Hausers Arm.

»Lebt sie noch?« fragte sie.

»Ja, Beide, das Kind und die Amme.«

»Wo?«

»In Deutschland.«

»Gott, wie gefährlich!«

»Gefährlich? Wie so?«

»Nun,« erklärte sie unter Zögern und Stocken, »ich will gestehen, daß ich den Namen Adlerhorst bereits einmal gehört habe. Es wurde drüben in der Heimath von einer Familie dieses Namens gesprochen, auf welcher ein großer, schwerer Fluch ruhen soll.«

»Ein unverdienter!«

»Denken Sie?«

»Woher wissen Sie das?«

»Ich vermuthe es aus Allem, was ich gehört habe.«

»Diese Adlerhorsts sollen sehr reich und glücklich gewesen sein, bis einst ein plötzlicher, jäher Wetterstrahl dieses Glück vernichtete und die Glieder des Hauses auseinander warf.«

»So ist es. Der Wetterstrahl kam aus der Türkei.«

»Wirklich?« hauchte sie.

Sie wankte. Hätte Hauser sie nicht gehalten, so wäre sie wohl umgesunken, dennoch fuhr Steinbach, fort:

»Und der Türke, welcher diesen Strahl schleuderte, hieß Ibrahim Pascha.«

»Wie, Sie kennen diesen Namen!«

»Ich kenne den Mann sogar persönlich. Er scheint unterstützt worden zu sein von einem Subjecte, welches sich unter den Namen Osman für einen Derwisch ausgab, eigentlich aber Florin hieß und Kammerdiener des Herrn von Adlerhorst gewesen war.«

»Ich bin im höchsten Grade erstaunt. Woher wissen Sie das Alles, Herr Steinbach?«

»Ich erfuhr es zufällig. Ich lernte auch diesen Derwisch kennen. Es ist mir Eins nur unklar, nämlich die Art und Weise, in welcher es möglich war, die sämmtlichen Glieder dieser Familie dazu zu bewegen, ihrem Namen für immer zu entsagen und nie und gegen Jemanden einzugestehen, daß sie ein Recht besitzen, sich Adlerhorst zu nennen.«

»Das wird wohl Geheimniß bleiben.«

»Vielleicht nicht. Ich vermuthe, daß es sich dabei um irgend eine Drohung handelt.«

»Das ist möglich,« seufzte sie.

»Wie aber nun, wenn das Object dieser Drohung in Wegfall kommt?«

»Oder wenn derjenige, welcher diese Drohung aussprach, sie nicht ausführen kann?«

»Er wird stets die Macht dazu haben.«

Steinbach legte lächelnd den Kopf zur Seite und sagte:

»Die Glieder dieser Familie, deren Schicksal meine innigste Theilnahme erregt, wissen vielleicht gar nicht, was indessen geschehen ist. Ibrahim Pascha ist gestürzt, und der Derwisch hat sich als Mörder in das Ausland flüchten müssen. Ich habe allen Grund, anzunehmen, daß er nächstens an irgend einem Stricke hängen wird.«

»Herr im Himmel! Wenn dies wahr wäre!«

Sie hatte die Hände zusammengeschlagen und blickte dem Sprecher groß und erwartungsvoll in das Gesicht.

»Sie meinen,« lächelte er, »wenn dies wahr wäre, so dürfte sich eine gewisse Frau Hauser auch endlich wieder Frau von Adlerhorst nennen?«

»Wieder Ihre Vermuthung!«

»Nicht Vermuthung, gnädige Frau. Ich weiß, wer Sie sind, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß Sie Ihren richtigen, ehrenhaften Namen mit vollem Rechte und ohne alle Besorgniß tragen dürfen.«

»Sie vergessen, daß Frau von Adlerhorst todt ist!«

»Sie lebt.«

»Selbst wenn sie noch lebt, ist sie die Unglücklichste der Frauen, arm, elend und verstümmelt. Sie hat keine Hände und keine Zunge mehr.«

»O, man verstümmelte glücklicher Weise nur die Amme, welche man für die Mutter hielt.«

»So wissen Sie Alles, wirklich Alles!«

»Daraus können Sie entnehmen, daß Sie mir vertrauen dürfen, gnädige Frau.«

Ihre Augen standen voller Thränen. Sie blickte ihm unschlüssig in das Angesicht. Sie kämpfte zwischen der bisherigen Vorsicht und dem Eindrucke, welchen seine ganze Erscheinung auf sie machte. Da streckte er ihr die Hände entgegen und sagte in herzlichster, unbedingt gewinnender Weise:

»Hier meine Hand! Haben Sie Vertrauen zu mir!«

Da konnte sie nicht anders; sie reichte ihm die ihrige und antwortete:

»Ich weiß nicht, wie mir ist, wenn ich Ihnen in das Gesicht sehe, Es ist mir, als ob ich Sie schon lange, lange Zeit kenne, als ob ich viel, sehr viel Gutes von Ihnen erfahren habe und auch fernerhin nur Glück und Segen von Ihnen zu erwarten hätte.«

»So ist es recht. So habe ich es gewünscht. Ich weiß, warum in meinen Zügen etwas Ihnen Sympathisches, Bekanntes liegt. Wir werden darüber noch anderweit sprechen. Nun aber endlich, nicht wahr, Sie sind Frau von Adlerhorst?«

»Ja.«

Sie mußte alle ihre Beherrschung zusammen nehmen, um nicht in lautes Weinen auszubrechen. Sie, die vornehme, reiche, einst so schöne Frau, jetzt arm, krank, verfolgt, soeben erst aus der elendesten Lage errettet!

Er reichte ihr den Arm und bat:

»Kommen Sie mit. Die gegenwärtige Umgebung paßt nicht für Ihre jetzige Stimmung. Sie dürfen Ihr Geheimniß zwar mir mittheilen, es aber nicht Jedermann verrathen. Ich führe Sie in ein Zimmer, wo Sie sich von den körperlichen und seelischen Strapazen ausruhen und erholen können. Später, wenn Sie sich kräftiger fühlen, werde ich Ihnen ausführlichere Mittheilungen machen.«

Er führte sie nach Roulins Zimmer, weil dies das am besten ausgestattete war. Er sprach weiter kein Wort mit ihr. Sie sank auf das Bette, und er kehrte zu den Anderen zurück.

Was er so ziemlich als gewiß erwartet hatte, das geschah: Adler, der einstige Oberaufseher Wilkins' kam auf ihn zu, zog ihn an das Fenster, wo sie von den Andern nicht gehört werden konnten, und sagte:

»Herr Steinbach, eine Frage. Nicht wahr, dieser Mann, welcher sich soeben dort in der Ecke niedersetzt, heißt Hauser?«

»Ja.«

»Was ist er?«

»Was er gegenwärtig ist, weiß ich leider nicht.«

»Aber früher?«

»Herrschaftlicher Diener.«

»Er ist ein Deutscher?«

»Ja.«

»Kennen Sie die Familie, welcher er servirte?«

»Es ist eine Familie Adlerhorst.«

»Himmel! Also doch!«

»Sie erschrecken?«

»Nein. Ich kannte nämlich zufälliger Weise früher einige Glieder dieser Familie.«

»So, so!« nickte Steinbach mit feinem Lächeln.

»Ist die Dame, welche Sie fort geleiteten, die Frau dieses Hauser?«

»Er giebt sie dafür aus.«

»Es scheint mir, als ob ich sie einst unter einem andern Namen kennen gelernt hätte.«

»Vielleicht unter dem Ihrigen?«

Adler blickte rasch empor. Er sah Steinbachs großes, klares Auge freundlich auf sich ruhen und antwortete:

»Unter dem meinigen? Wie könnte das sein?«

»Nun, zunächst ist es auch mir so, als ob Sie sich nur vorübergehend des Namens Adler bedienten.«

»Ich wüßte keinen Grund dazu. Der Name, welchen ich trage, ist kein falscher; das kann ich Ihnen mit meinem Ehrenworte versichern.«

»Ganz gewiß! Er ist kein falscher; er besteht ja in der ersten Hälfte des richtigen. Warum aber lassen Sie das »Horst« und das adelige »von« weg?«

»Sie scherzen!«

»Mein lieber Freund, ich mache eine Wette, daß Sie eigentlich Martin von Adlerhorst heißen!«

»Sie bringen mich in Verlegenheit!«

»Und daß Sie mit dieser Frau Hauser verwandt sind. Sie sehen ihr außerordentlich ähnlich.«

»Das dürfte Zufall sein. Ich habe überhaupt das Gesicht der Dame gar nicht genau gesehen. Dieses Talglicht brennt sehr trübe, und zudem stand Frau Hauser stets im Schatten.«

»Und doch ist sie Ihnen aufgefallen! Sie sehen aber ferner auch einem meiner Freunde so ähnlich wie ein Bruder dem andern. Er heißt Hermann von Adlerhorst.«

»Sie kennen ihn?« entfuhr es Adlern.

»Ja. Ich habe sogar seine Photographie mit.«

»Ah! Darf ich sie sehen?«

»Wenn ich sie Ihnen zeigen soll, so muß ich Sie ersuchen, sich mit in mein Zimmer zu verfügen.«

»Sehr gern.«

»So bitte, kommen Sie!«

Er führte ihn hinaus und in das Parterregeschoß, wo Roulins Zimmer lagen. Dort that er, als ob ihm plötzlich ein Einfall käme, und sagte:

»Treten Sie durch die dritte Thür dort rechts. Ich komme gleich nach, muß nur schnell erst nach der Leiter in der Cysterne sehen.«

Er trat in den Hof und huschte dann mit weiten, schnellen Schritten nach der schießschartenähnlichen Oeffnung, welches dem Zimmer, in dem Frau Hauser sich befand, als Fenster diente. Er konnte die Stube übersehen. Die Frau ruhte noch auf dem Bette, den Kopf in die Hand gestützt. Ihr bleiches, eingesunkenes Gesicht wurde von einem Lächeln erfüllt, jedenfalls hervorgezaubert durch Das, was sie von Steinbach gehört hatte.

»Gott wird mir verzeihen, daß ich hier den Lauscher mache,« flüsterte dieser vor sich hin. »Ich muß ja sehen und wissen, ob meine Absicht gelingt.«

Jetzt wurde die Thür geöffnet, und Adler trat ein. Ohne sich vorher umzusehen, zog er die Thür hinter sich zu und that einige Schritte vorwärts. Als er dann aber eine Wendung machte, erblickte er die jetzige Inhaberin des Raumes, welche sich aus ihrer liegenden Stellung emporgerichtet hatte und ihn mit weit geöffneten Augen anstarrte.

Das brennende Licht reichte in dieser kleinen Stube zu, Beider Züge genügend zu beleuchten. Adler fuhr zurück.

»Herr, mein Gott!« rief er aus.

Auf seinem Gesichte kämpfte das Entzücken mit der Angst, daß er sich irren könne.

»Heiliger Himmel!« rief sie mit ihm zu gleicher Zeit. »Täusche ich mich?«

Sie breitete die Arme aus, wie um ihn zu umfangen, ließ sie aber wieder sinken. Beide waren so viele Jahre getrennt gewesen und hatten da und auch unter den Leiden der letzten Zeit ihr Aussehen verändert. Aber die Stimme des Herzens sprach lauter als aller Zweifel:

»Mutter!«

»Martin!«

»Mutter, meine liebe, liebe Mutter!«

Er stürzte hin zu ihr und sank vor dem Bette in die Kniee. Sie bog sich nieder, zog seinen Kopf an ihr Herz und rief wonneschluchzend:

»Du, Du bists! Dich habe ich wieder, Dich! Endlich, endlich! Dieser einzige Augenblick macht mich gesund. Gott ist doch barmherzig; fast wollte ich zweifeln!«

Sie glitt langsam vom Bette herab und auf ihre Kniee nieder. So knieten sie eng verschlungen bei einander, still, ohne ein Wort zu sagen; aber die Thränen flossen. Und als doch endlich gesprochen wurde, da war es die Mutter, welche sich den Armen des weinenden Sohnes entwand und unter Schluchzen sagte:

»Martin, vergessen wir Den nicht, der uns wieder zusammenführt. Den, der dort über den Sternen thront! Ja, Herr und Gott, Du Vater der Elenden und Erretter der Bedrängten, Dein Auge ist allsehend, und Deine Barmherzigkeit lenkt jeden Schritt der Zaghaften und Irrenden. Dein sind wir im Leben und im Tode. Du führst uns durch Trübsal zur Herrlichkeit. Dank, Ehre, Ruhm und Preis sei Dir jetzt und in alle Ewigkeit!«

Draußen aber vor dein Fenster drehte Steinbach sich um und wischte sich die fließenden Thränen vom Angesichte. Dann schlich er sich fort. Bereits nach wenigen Schritten blieb er wieder stehen, drehte sich gegen Osten, als ob sich dort Jemand befinde, der es hören werde, und sagte in innigem Tone:

»Ja, Gott sei Dank! Dies ist gelungen. Mein lieber, lieber Vater, wenn Du es erfährst, wirst Du zufrieden sein mit Deinem Sohne. Bald, bald wird Deine Schuld glänzend abgetragen sein!«

Wäre der Lauscher nun noch vorhanden gewesen, so hätte er drinnen im Zimmer ein liebevolles Flüstern und Fragen, ein eiliges Berichten und Erzählen hören können. Mutter und Sohn saßen Hand in Hand bei einander und ließen die Vergangenheit an sich vorüber gehen.

Darüber verging die Zeit. Der grauende Tag begann seinen Schein durch die enge Mauerspalte herein zu senden. Das Licht war zu einem Stümpfchen zusammengeschmolzen und verlöschte.

»Es ist Tag,« sagte Martin von Adlerhorst. »Du bedarfst der Ruhe. Schlafe, meine liebe Mutter, und dann, wenn Du erwachst, sprechen wir weiter.«

»Ja mein Sohn. Dann mag Steinbach, dieser geheimnißvolle Mann, welcher die Räthsel unsers Lebens besser zu lösen weiß als wir selbst, uns die Schleier lüften, hinter welche wir jetzt noch nicht blicken können. Gute Nacht, Martin!«

»Schlafe wohl, Mutter! Ich werde jetzt nachsehen, ob Steinbach vielleicht noch wach ist. Nach Ereignissen wie die heutigen, denkt man nicht so leicht und schnell an Schlaf. Ich suche ihn auf, und finde ich ihn, so soll er meinen Bitten wohl nicht widerstehen.«

Er ging.

Was den ersten Theil seiner Worte betraf, so hatte er ganz richtig vermuthet: Die Geretteten hatten trotz ihres Schwächezustandes noch nicht an den Schlaf gedacht. Sie saßen noch beisammen, Männer und Frauen, und erzählten sich, wie sie nach und nach, eine Person nach der andern, in die Hand Roulins gefallen waren und was sie von da an hatten erdulden müssen.

Steinbach saß abseits von ihnen auf einer Matte und hörte ihnen zu. Er war dabei beschäftigt, sich Patronen zu machen. Adler, oder vielmehr nun Martin von Adlerhorst, trat sofort zu ihm, streckte ihm die Hand entgegen und sagte:

»Herr Steinbach, ich fühle mich Ihnen zum innigsten, allerinnigsten Dank verpflichtet. Ich habe zwar nicht die versprochene Photographie gesehen, dafür aber eine Person, welche mir theurer sein muß als ein bloses Bild, welches Sie übrigens wohl gar nicht besitzen.«

»Sie errathen es,« antwortete Steinbach. »Ich habe keine Photographie. Ich benützte diesen Vorwand, Sie zu Ihrer Mutter zu schicken, und hoffe, daß Sie nun nicht mehr meinen werden, es sei nothwendig, Ihren Stand und Namen zu verleugnen.«

»Und doch bin ich gezwungen, dies auch noch fernerhin zu thun.«

»Ich sehe keinen Grund dazu.«

»Ich habe einen Schwur ablegen müssen, einen fürchterlichen Schwur.«

»Gegen wen?«

»Leider darf ich das nicht sagen.«

»Hat Ihre Mutter auch geschworen?«

»Auch, ganz ebenso wie ich und wie alle meine Geschwister.«

»Doch nur die älteren. Magda hat zum Beispiel doch unmöglich schwören können.«

»Sie nicht, sie war noch gar nicht geboren.«

»Und Sie kennen aber die Einzelnheiten jener gewaltsamen Katastrophe, in Folge deren Ihre Familie getrennt und Ihre Existenz vernichtet wurde?«

»So weit sie meine Person betrifft, ja.«

»Hat Ihre Mutter Ihnen jetzt nichts erzählt?«

»Nein. Sie darf von jener Angelegenheit nicht sprechen, eben in Folge jenes Schwures.«

»Nun, so will ich Sie auch nicht mit Fragen belästigen, obgleich ich eigentlich die Absicht hatte, Mehreres zu erfahren. Ihre Angelegenheit interessirt mich im höchsten Grade.«

Martin blickte ihn forschend an und fragte:

»Sie scheinen sich sehr eingehend mit derselben beschäftigt zu haben?«

»Allerdings.«

»Würde ich wohl den Grund erfahren können, wegen dessen Sie uns eine solche Theilnahme widmen?«

»Hm! Es ist vielleicht nur derselbe allgemeine Grund, welcher einen jeden Menschen bewegt, sich mit Personen zu beschäftigen, deren Schicksale keine gewöhnlichen sind.«

»Aber Sie haben gewußt, daß wir Adlerhorst heißen?«

»Ich vermuthete es.«

»So müssen Sie unsere Familie gekannt haben.«

»Ein Wenig.«

»Woher?«

»Mein lieber Freund, Sie schweigen meinen Fragen gegenüber und wollen doch von mir Alles wissen!«

»Das darf Sie doch nicht überraschen. Nicht nur Ihre Person, sondern auch Ihr ganzes Auftreten und Handeln ist ein solches, daß man wißbegierig wird, Näheres zu erfahren. Sie nennen sich Steinbach. Sollte dies Ihr richtiger, wirklicher Name sein?«

»Zweifeln Sie daran?«

»Aufrichtig gestanden, ja. Sie erwecken die Vermuthung, daß Sie nicht Der sind, für welchen Sie sich ausgeben.«

»O wehe! Halten Sie mich etwa für einen verkappten Polizisten?«

»Nein, das nicht. Sie machen einen andern Eindruck. Ich möchte Sie für einen höheren Officier, für den Angehörigen einer ausgezeichneten Familie halten.«

»Das klingt mir schmeichelhaft.«

»Bitte, seien Sie aufrichtig!«

»Aber Sie sind es nicht!«

»Mein Schwur verhindert mich, über meine Verhältnisse zu sprechen.«

»Nun gut, so nehmen Sie an, daß ich einen ähnlichen Schwur habe ablegen müssen. Warten wir also mit den von uns gegenseitig gewünschten Eröffnungen, bis wir die Erlaubniß haben, uns dieselben zu machen. Jetzt nimmt uns die Gegenwart vollständig in Anspruch. Sie sind aus einer schrecklichen Lage befreit worden, aber Sie befinden sich noch nicht außer aller Gefahr.«

»Leider!«

»Wie? Kennen Sie die Gefahr, von welcher ich spreche?«

»Ja. Sie meinen doch unsern Gesundheitszustand. Wir sind vergiftet, und selbst wenn wir ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, ist es sehr fraglich, ob wir die eingebüßte Gesundheit wieder erlangen werden.«

»Was das betrifft, so möchte ich Sie bitten, die Hoffnung nicht fallen zu lassen.«

»Das thue ich ja auch nicht. Glücklicher Weise befanden sich die Retorten und Destillirapparate auf der Höhe des Felsens, wo die Luft ungehinderten Zutritt hatte und die schädlichen Dünste fortführte.«

»Das war allerdings ein glücklicher Umstand. Aber als ich von einer Gefahr sprach, in welcher Sie sich noch befinden, dachte ich nicht an Ihren Gesundheitszustand, sondern an etwas Anderes. Nämlich Roulin kehrt von seinem Ausfluge zurück und bringt einige Hundert Papago Indianer mit.«

»Mein Gott! So lassen Sie uns fliehen, so lange es noch Zeit ist!«

»Fliehen? Es wäre dies das erste Mal im Leben, daß ich vor irgend Jemand die Flucht ergriffen hätte.«

»Pardon! Es war nicht meine Absicht, eine Feigheit zu begehen, oder gar Sie zu einer solchen zu bereden. Ich meine nur, daß wir ja verloren sind, wenn wir uns hier von ihm und den Indianern antreffen lassen. Wir gehen von hier fort und kommen mit polizeilicher Begleitung wieder, um uns seiner Person zu bemächtigen.«

»Sie sind ein großer Schlauberger!« lächelte Steinbach.

»Hat mein Vorschlag Ihren Beifall nicht?«

»Nein, gar nicht. Meinen Sie, daß wir Roulin später hier antreffen würden? Wenn er bei seiner Rückkehr findet, daß seine Gefangenen befreit worden sind, so wird er sich ganz gewiß in aller Eile unsichtbar machen und dem strafenden Arm der Gerechtigkeit entgehen. Wir bleiben hier, um ihn zu erwarten.«

»Das wäre meiner Ansicht nach tollkühn. Bedenken Sie unsern Zustand! Sie und Herr Günther sind die einzigen Gesunden. Wir andern sind zu einer Gegenwehr unfähig.«

»Wir haben aber Helfer. Nämlich hinter Roulin und seinen dreihundert Papago's kommen einige Freunde von mir mit vierhundert Apachen und Maricopa's. Sie folgen ihnen auf dem Fuße.«

Soeben trat Günther von Langendorff herbei. Er hörte die letzteren Worte und sagte:

»Werden unsere Verbündeten sich während des Rittes vor den Papago's sehen lassen?«

»Gewiß. Ich habe ihnen dies überhaupt angeordnet. Sie sollen die Papago's treiben, ihnen keine Ruhe lassen, damit die Feinde keine Zeit finden, irgend welche Anschläge auf Magda und Almy auszuführen.«

»Magda?« fiel da Adler schnell ein. »Meinen Sie etwa Magda Hauser, Schwester?«

»Ja.«

»Was hat sie mit den Papago's zu schaffen?«

»Sie befindet sich in der Gewalt derselben.«

»Herrgott!«

»Ich habe das Ihnen und Ihrer Mutter bisher verschwiegen; jetzt aber müssen Sie es doch erfahren.«

»Wie ist sie in die Hände der Papago's gekommen?«

»Herr von Langendorff mag es Ihnen nachher erzählen; ich habe jetzt keine Zeit dazu. Uebrigens habe ich die Ueberzeugung, daß den beiden jungen Damen nichts geschehen werde.«

»Wer ist die Andere? Sie nannten sie Almy.«

»Ein Ihnen bekannter Name. Nicht?« fragte Steinbach lächelnd.

»Ja.«

»Nicht nur bekannt, sondern wohl auch lieb?«

»Ich verstehe Sie nicht.«

»Der vollständige Name der Dame ist Almy Wilkins.«

»Wilkins?« rief Adler laut. »Mein Himmel! Sie meinen doch nicht etwa – – –?«

Er sprach seine Vermuthungen nicht aus, aber sein Auge war mit größter Spannung auf Steinbach gerichtet.

»Ich meine Almy Wilkins aus Wilkinsfield, wo Sie einst Oberaufseher waren.«

»Also doch, doch! Almy ist hier! Almy! Und zwar in der Gewalt der Indianer?«

»Ja. Und ihr Vater ist bei ihr.«

»Welch ein Ereigniß! Ich weiß nicht, was ich vor Erstaunen sagen soll. Wie aber kommt Wilkins mit seiner Tochter in diese Gegend?«

»Herr von Langendorff mag auch das Ihnen erzählen. Ich habe, wie bereits gesagt, keine Zeit dazu. Ich muß aufbrechen, und zwar bereits in wenigen Minuten.«

»Aufbrechen?« fragte Langendorff. »Du willst von hier fort?«

»Ja.«

»Und wir Alle natürlich mit?«

»Nein. Ihr bleibt hier, bis ich wiederkomme.«

»Warum? Weshalb? Wohin willst Du reiten, so bei Nacht und Nebel?«

»Den Papago's entgegen.«

»Bist Du toll?«

»Nein, mein Lieber. Ich reite fort, um Unterstützung zu holen. Unsere Freunde folgen den Feinden auf dem Fuße. Ich suche die Ersteren auf, um mir eine Schaar Apachen geben zu lassen, welche ich hierher führe, in aller Eile, ohne daß Roulin Etwas davon bemerkt. So bringen wir ihn und seine Papago's zwischen zwei Feuer.«

»Der Gedanke ist ausgezeichnet. Aber weißt Du denn, wo Du die Apachen treffen wirst?«

»Nein, aber treffen werde ich sie.«

»Viel eher glaube ich, daß Du auf die Papago's stoßen wirst, welche ja voran sind.«

»Natürlich werde ich diese zuerst sehen.«

»Pah! Mein Lieber, Du hältst mich für sehr befangen und unerfahren. Der Fürst der Bleichgesichter weiß ganz genau, was er zu thun hat, was er wagen darf und was nicht.«

»So reite ich mit!«

»Das geht nicht. Willst Du diese schwachen und hilfsbedürftigen Leute hier allein lassen? Einer von uns Beiden muß bei ihnen zurückbleiben.«

»Was aber thue ich, wenn Roulin mit seinen Papago's hier eintrifft, ehe Du zurückkehrst?«

»Du lässest ihn sehr einfach nicht herein. Das Andere ist dann meine Sache. Während meiner Abwesenheit hast Du dann Zeit, Herrn Adler hier Alles zu erklären und zu erzählen.«

»Aber Du begehst ein großes, großes Wagniß!«

»Nein. Mein Pferd ist kräftig. Es hat eine Parforcetour zu machen, wird sie aber aushalten. Das ist die Hauptsache.«

»Kennst Du denn die Gegend?«

»Nein. Aber das darf Dir keine Sorge machen. Ich habe Augen, um zu sehen, und einen Kopf, um nachdenken zu können. Ueberdies besitzt ein jeder Westmann einen eigenartigen Instinct, auf welchen er sich selbst in den schwierigsten Lagen verlassen kann.«

»Es ist nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, daß Du die Gesuchten verfehlst, daß Du sie gar nicht antriffst, daß also Roulin mit seinen Indianern hier eintrifft, während Du die Zeit verbrauchst, indem Du ihn vergeblich suchst.«

»Ich finde ihn. Darauf kannst Du Dich verlassen.«

»In der Wildniß, wo es keine Wege giebt!«

»Die Papago's werden von dem Punkte aus, an welchem sie den Ritt begonnen haben, also vom Colorado unterhalb Aubrey an, den kürzesten Weg eingeschlagen haben. Sie kommen über die Berge herüber. Ich brauche diese Höhen nur von Weitem zu sehen, um zu wissen, welches Defilé am bequemsten ist, und also von ihnen gewählt wurde. Da sie die Gefangenen bei sich haben, können sie nicht allzu sehr eilen. Es ist möglich, daß sie bereits heute Abend hier ankommen, wahrscheinlicher aber dürfen wir sie erst morgen erwarten. Da habe ich mir neue Patronen gemacht, falls ich gezwungen bin, mich der Waffe zu bedienen. Du siehst, daß ich auf Alles gefaßt bin, und brauchst Dich nicht um mich zu sorgen. Uebrigens habe ich unten in Roulins Zimmer Gewehre, Blei und Pulver gesehen. So schwach die Leute sind, bei denen Du hier zurückbleibst, ein Gewehr können sie im Nothfalle abschießen. Und wenn Du ganz einfach das Thor nicht öffnest, wird kein Mensch Euch ein Leid zufügen können. Ich will jetzt mein Pferd tränken, und dann kann ich aufbrechen.«

Er ging nach dem Hofe. Adler wendete sich an Günther von Langendorff:

»Ein ganz und gar eigenartiger Mann, dieser Herr Steinbach! Er macht einen gewaltigen Eindruck. Sie nennen sich Du mit ihm; also kennen Sie ihn?«

»Sehr genau sogar.«

»Nicht wahr, er heißt eigentlich nicht Steinbach?«

»Hm!«

»Ich weiß wohl, daß meine Frage zudringlich ist, aber Sie begreifen – ich vermuthe, daß er der Sohn einer adeligen Familie ist.«

»Ich mag Sie in Ihren Vermuthungen weder stören noch bestärken. Steinbach spricht nicht gern von sich, und ich habe nicht die Erlaubniß erhalten, von seinen Verhältnissen zu reden.«

»Also Geheimniß! Gut, ich werde nicht wieder unbescheiden sein.«

»Von einer Unbescheidenheit ist gar keine Rede. Man will den Mann, für welchen man sich interessirt, kennen lernen. Das ist doch sehr natürlich. Steinbach ist Ihr Retter. Es ist also nicht zu tadeln, daß Sie sich nach ihm erkundigen.«

»Nicht er allein ist der Retter. Sie sind es auch mit.«

»Ich? Da irren Sie sich freilich. Ich bin mit ihm geritten; das ist Alles. Mir haben Sie gar nichts zu verdanken. Seine Erfahrung, sein Muth, seine Umsicht sind es, die Ihnen Ihre Befreiung verschafft haben. Ich wäre nicht der Kerl dazu gewesen, nach dem Todesthale zu gehen und da Ihren Aufenthalt zu entdecken. Er hat, noch ehe er hierher kam, gewußt, daß Sie sich hier befinden.«

»Wie konnte er es wissen?«

»Wohl in Folge jenes außerordentlichen Instinctes, von welchem er vorhin sprach. Er besitzt eine geradezu erstaunliche Divinationsgabe. Lassen Sie ihm die kleinste Feder sehen, so weiß er sofort, wo er den Vogel fangen wird.«

»Da ich nicht nach ihm fragen darf, so erlauben Sie mir wenigstens, mich nach Ihnen zu erkundigen. Ihr Name ist mir nicht unbekannt. Ich erinnere mich, daß die Langendorff eine alte, in Preußen begüterte Familie sind.«

»Ihre Erinnerung hat Sie nicht falsch geführt. Ich bin der einzige Sohn meiner Eltern. Jetzt bin ich Tourist, eigentlich aber Soldat und zwar Rittmeister.«

»Ah! Jetzt kann ich weiter schließen. Sie theilen mir also doch mit, was Sie eigentlich nicht sagen wollten.«

»Was denn?«

»Wenn Sie Rittmeister sind und sich mit Steinbach Du nennen, so kann man vermuthen, daß er ein Kamerad von Ihnen ist, also wohl auch Officier.«

»Ja, da habe ich mich freilich verplempert,« lachte Langendorff.

»Habe ich recht gerathen?«

»Ja. Da ich einmal A gesagt habe, will ich auch B sagen, dann aber keine Silbe weiter. Es ist das Alles, was ich Ihnen unter dem Siegel der Verschwiegenheit verrathen darf: Ja, er ist Officier, und zwar was für einer! Er ist Oberst.«

»Oberst? Bei seinen Jahren!«

»Ja. Sie sehen daraus, daß er ein tüchtiger Kerl ist.«

»Ein tüchtiger Kerl und jedenfalls auch aus einer sehr vornehmen Familie!«

»Ja. Ich will Ihnen anvertrauen, daß er eigentlich »Durchlaucht« genannt wird. Weiter aber erfahren Sie nun nichts mehr. Meine Person aber möchte ich Ihnen sehr dringend empfehlen.«

»Das ist nicht nöthig. Als unser Retter sind Sie mir so empfohlen, wie Sie nur wünschen können.«

»Das ist mir lieb. Ich habe nämlich einen sehr persönlichen und auch egoistischen Grund, mich zu freuen, mit Ihnen bekannt worden zu sein. Vielleicht erkläre ich mich Ihnen bereits in kurzer Zeit noch deutlicher. Für jetzt muß ich noch schweigen, hätte auch keine Zeit zum Sprechen, da, wie ich sehe, Sie jetzt anderweit in Anspruch genommen werden.«

Er trat zurück. Er hatte gesehen, daß Hauser langsam und zaghaft näher kam.

Dieser brave Mann hatte bis jetzt noch kein Wort mit Adler gesprochen, ihn aber von Weitem beobachtet. Jetzt endlich wagte er es, sich ihm zu nähern.

»Herr Adler,« sagte er, sich devot verneigend, »ich weiß nicht, ob ich es wagen darf – – –«

»Alles, Alles darfst Du wagen,« fiel Adler ein, indem er ihm die Hand entgegenstreckte.

»Herr Adler – gnädiger Herr!«

Daß er Du genannt wurde, war ihm der Beweis, daß Adler sich ihm gegenüber nicht in's Geheimniß hüllen wolle. Er ergriff die ihm dargebotene Hand und zog sie an seine Lippen. Die Thränen standen ihm dabei in den Augen.

»Braver Kerl!« sagte Adler. »Ich habe Dir viel, sehr viel zu verdanken, mein lieber Friedrich.«

»Gott, Sie erkennen mich?«

»Bereits vorhin habe ich Dich erkannt.«

»Nach so langer Zeit! Ich Sie aber auch, mein lieber, gnädiger Herr. Herrgott, wie freue ich mich, Sie zu sehen, Sie am Leben zu treffen.«

»Ich mich nicht minder darüber, daß wir uns hier begegnet sind. Du bist – ah, eigentlich sollte ich Dich wohl Vater nennen?«

Er sagte dies in scherzhaftem Tone. Hauser erröthete vor Verlegenheit und antwortete:

»Verzeihung! Es ging nicht anders!«

»Oder noch genauer: Stiefvater. Du bist ja der Mann meiner Mutter.«

»Die gnädige Frau wollte es so haben; ich mußte sie für meine Frau ausgeben. Da konnte sie unbeobachteter und verborgener bleiben.«

»Sie hat es mir vorhin gesagt. Sie hat mir auch erzählt, daß sie Dir ihre Rettung zu verdanken hat. Und diese langen, langen Jahre hast Du für sie gesorgt, unter Entbehrungen und Aufopferungen, die ich Dir nicht hoch genug anrechnen und auch niemals vergelten kann.«

»O, bitte, gnädiger Herr, beschämen Sie mich nicht! Ich habe meine Pflicht gethan. Vielleicht erhört Gott mein tägliches Gebet und giebt Ihnen das Glück zurück, auf welches Sie seit einer so langen Zeit haben verzichten müssen. Hat die gnädige Frau Ihnen von jenen fürchterlichen Tagen erzählt?«

»Nein. Sie darf nicht sprechen; sie hat geschworen, zu schweigen.«

»Ich ebenso. Darum muß auch ich bitten, mich nicht zu fragen. Vielleicht kommt einmal die Zeit, in welcher dieser Schwur von uns genommen wird. Ist Ihnen dieser Herr Steinbach bekannt, welcher soeben eintritt?«

»Nein.«

»Mir fällt seine Gestalt und sein Gesicht auf. Beides kommt mir vor, als hätte ich es bereits einmal gesehen, vor Jahren aber schon.«

»Wo?«

»Das weiß ich nicht. Ich habe mir darüber den Kopf zerbrochen. Es ist mir, als müsse diese hohe, breite Gestalt in einer glänzenden Uniform stecken. Verzeihung, da kommt er!«

Hauser zog sich respektvoll zurück, weil Steinbach näher kam und seine Worte an Adler richtete:

»Bevor ich fortreite, möchte ich gern erfahren, wie Sie in Roulins Gewalt gekommen sind, Sie und Herr Wilkins.«

»Mein Freund Wilkins ist ihm natürlich weit eher in die Hände gefallen, als ich. Er hat in Santa Fé einen gewissen Walker kennen gelernt, welcher ihn hierher lockte. Er wurde als Gast von Roulin, welcher ihm auf eine wahrhaft wunderbare Weise ähnlich sah, sehr freundlich aufgenommen, erhielt aber einen Schlaftrunk. Als er erwachte, befand er sich als Gefangener hier im Quecksilberbergwerke. Da mußte er arbeiten Tag und Nacht, wenn er sich nicht einer mehr als grausamen Behandlung aussetzen wollte.«

»Ich an seiner Stelle wäre lieber gestorben!«

»Das sagen Sie. Aber bedenken Sie, daß der Mensch selbst in der größten Noth noch an Hilfe denkt und die Rettung für möglich hält. Der Gedanke, vielleicht doch wieder zur Freiheit zu gelangen und sich dann rächen zu können, ist von großer Kraft und giebt den Muth, selbst ein solches Leben weiter mit sich herum zu schleppen. Ich habe das an mir selbst erfahren.«

»Wie aber haben Sie dann seine Spur gefunden?«

»Das war eigentlich nicht schwer. Wir wohnten nämlich auf Wilkinsfield – – –«

»Ich weiß es. Ich war dort.«

»So! Dann kennen Sie vielleicht auch unsern Nachbar, einen gewissen Leflor?«

»Ja. Er ist jetzt Besitzer von Wilkinsfield und wird mit Roulin hierher kommen.«

»Ist das wahr? Hierher kommen? Jetzt?«

»Ja. Er befindet sich mit Walker in Roulins Gesellschaft.«

»Welch eine Fügung! Gott sei Dank, die Rache naht! Aber, sagten Sie nicht, daß Almy bei ihnen sei?«

»O wehe, wehe! Leflor hatte bereits damals Absichten auf Almy und wurde von ihr abgewiesen. Jetzt befindet sie sich in seiner Gewalt. Welch eine Gefahr für sie!«

»Aengstigen Sie sich nicht. Man wird ihr unterwegs nichts thun. Ich bin freilich überzeugt, daß man irgend welche Scheußlichkeiten mit ihr beabsichtigt. Die Ausführung aber wird man verschieben bis nach der Ankunft hier. Und dann sind wir ja da!«

»Hoffentlich haben Sie Recht. Wenn dieser Mensch, dieser Leflor, es wagen sollte, Almy nur anzurühren, so werde ich mit ihm in einer Weise zusammenrechnen, daß ihm die Haare zu Berge stehen.«

»Und ich würde Ihnen dabei behilflich sein. Almy ist ein sehr schönes Mädchen. Ich gönne Ihnen das Glück, ihre Liebe zu besitzen. Jetzt aber bitte ich Sie, in Ihrer Erzählung fortzufahren.«

»Vielleicht wissen Sie, daß Walker damals nach Wilkinsfield kam. Er hatte die Besitztitel der Pflanzung in den Händen. Er gab vor, Wilkinsfield von dem jungen Wilkins gekauft zu haben, und verkaufte es weiter an Leflor. Arthur Wilkins sollte mit ihm in Santa Fé den Kauf abgeschlossen haben. Das war für mich ein Fingerzeig. Ich ging nach Santa Fé.«

»Sehr klug und richtig!«

»Ich trieb mich dort eine lange Zeit vergebens herum. Bei der Behörde erfuhr ich auf meine Erkundigungen, daß der Kauf wirklich und in giltiger Weise dort abgeschlossen worden sei. Der junge Wilkins war selbst mit Walker vor der Behörde erschienen.«

»Das war Täuschung. Nicht Wilkins ist es gewesen, sondern Roulin, der ihm so ähnlich sah.«

»So ist es. Damals aber wußte ich es nicht. Roulin hat Wilkins die Papiere genommen und sich dann für ihn ausgegeben. Einen Monat ungefähr war ich in Santa Fé und Umgegend gewesen. Ich hatte fleißig nach Walker geforscht, aber vergebens. Da lernte ich einen spanischen Kreolen kennen. Er hieß Alfarez und war Gastwirth in Visalia.«

»Hier, ganz in der Nähe?«

»Ja.«

»Ich war gestern dort. Ich traf da Juanito, dessen Mutter Wirthin ist.«

»Ah! Wunderbar! Kennen Sie Juanito's Familiennamen, Herr Steinbach?«

»Nein.«

»Er heißt eben Alfarez.«

»Wie? Ist er vielleicht Derjenige, den Sie damals in Santa Fé trafen?«

»Nein, aber sein Vater war es. Er war ein Verbündeter von Walker, was ich aber leider nicht wußte. Er hütete sich natürlich sehr, es mir zu sagen. Ich gestehe, daß er keinen üblen Eindruck auf mich machte. Nachdem ich ihn einige Male getroffen hatte, bemerkte ich, daß er in der Gegend sehr gut bekannt sei. Namentlich besaß er eine bedeutende Bekanntschaft. Ich nannte Walkers Namen und erfuhr zu meiner Freude, daß er ihn kannte.«

*