|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am Njawarongo-Knie, 1. Juli 1898. Zehn Tage sind es jetzt her, daß ich von meinem, etwas verunglückten Besuche des Königs zurückkehrend die Vereinigung von Njawarongo und Akanjaru erreichte. Ich lagerte auf dem Rücken eines Berges, der mit riesigen uralten Kandelaber-Euphorbien bestanden war. Von meinem Zelt aus sah ich nach Süden in das mächtige Sumpftal des Akanjaru ein paar Meilen weit stromaufwärts und sah auch, wie er einige Kilometer nördlich dicht am Fuße der jenseitigen Berge, und teilweise verdeckt von üppiger Vegetation seine Wasser mit denen des Njawarongo-Kagera rechtwinklig vereinigte.

In diesen Gegenden hat seit mehr als drei Wochen die Trockenzeit eingesetzt, und die Eingeborenen sind fleißig bei der Arbeit, zu beiden Seiten des Flusses den Papyrus zu brennen. Das Schilf selbst ist rasch vom Feuer verzehrt; aber die oberflächlich unter der Erde fortkriechenden Wurzelstöcke glimmen tagelang weiter und senden durch alle Poren des Bodens dünne gelbliche Rauchstreifen, die bei Tage unsichtbar sind, in den Morgen- und Abendstunden aber als feine Schleier auf der Talsohle lagern. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zu einer Zeit, wo im übrigen Ruanda die höchste Trockenheit herrscht und der ausgedörrte, rissige Boden nur welkes Gras und kümmerliches Unkraut trägt, bringt im Tal des Akanjaru der feuchte, schwarze Boden den Anwohnern eine reiche Ernte. Als ich zwei Jahre später von »Bergfrieden« aus eine Expedition zur Erforschung seines Laufes unternahm, da zog ich vier, fünf Tage stundenlang durch eine von Papyrus eingesäumte grüne Feldflur, die zu beiden Seiten des Flusses mehrere hundert Meter breit sich ausdehnt. Dies Bild und die Erinnerung an einen früchteschweren Garten, in den Missionare von Missugi in kurzer Zeit durch Regulierung des Bachbettes einen Papyrussumpf verwandelt hatten, zeigten mir deutlich, wie ungeheure Strecken fruchtbarsten Bodens von den Negern zu ihrem Schaden brach gelassen werden, während alljährlich in diesem oder jenem Gebiet in den letzten Monaten vor der Ernte die Nahrung in allen Winkeln zusammengekratzt wird, die Knollen der Farnkräuter und allerhand Gräser die murrenden Mägen füllen und jedes Jahr ein neues Stück von den Wäldern der Randberge geopfert wird, weil die Leute auf ihren durch jahrelange Kultur ausgesogenen Ackern die Ernte für die hungrigen Mäuler kinderreicher Familien nicht mehr ergiebig genug einbringen können. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nachdem eine Vergleichung von Breite, Tiefe und Strömungsgeschwindigkeit der beiden Flüsse ergeben hatte, daß der Njawarongo bei weitem der größere ist, mußte ich ihm als dem eigentlichen Quellenarm des Alexandranils folgen. In den ersten beiden Tagen versuchte ich vergebens an den Fluß heranzukommen. Ich sah ihn wohl unter mir in tief eingeschnittenem Tal in großen Schleifen durch den Sumpf sich winden, aber die Hänge fielen so schroff und steil ab, daß es nicht möglich war zu ihm hinabzusteigen. Dann aber änderte sich die Formation des Tals vollkommen. Je weiter man stromaufwärts marschiert, um so enger wird seine Sohle und um so mehr macht der Papyrus erst einem niedrigen Schilf, dann einem mäßig feuchten Wiesenlande Platz und zuletzt nimmt der Njawarongo ganz den Charakter eines Gebirgsflusses an.

1. Juli 1898. Wenn mich des Teufels Klumpfuß nicht gerade zur Unzeit getreten hätte, so wären die letzten Tage eine herrliche Erinnerung für mich gewesen. Wir marschierten streckenweise über den Fuß der nie sehr schroffen Hänge, meist aber im Tal selbst; durch Wiesen, an sauber eingezäunten Äckern vorbei oder durch Colocasiafelder, die die Ufer wie Zierbeete begleiten. Ihre umfänglichen, schön stilisierten Blätter sammeln den Nachttau in großen Tropfen, in denen der wolkenlose Himmel und die Strahlen der jungen Sonne sich spiegeln. Der Reichtum an Bächen, die oft in kühnen Sprüngen durch enge gewundene Schluchten zu Tal reisen, ist bemerkenswert. Sechs, siebenmal täglich mußten wir durch ihr kristallklares Wasser waten oder durch Pfützen und Morast stampfen, wenn sie über ihre flachen Ufer tretend im Tal des Njawarongo versickerten. Die Berge zu beiden Seiten des Flusses sind gut besiedelt, wenn auch nur stellenweise reich. Die Bananenhaine und Hütten liegen zerstreut auf der Höhe der Kämme und den oberen Partien der Hänge. Die Breite des Flusses ist sehr schwankend, merkwürdig schwankend; zwischen 20 und 80 Meter. Auch die Strömung ist ungleich; meist floß er ruhig und mit langweiliger Würde dahin. Seit einigen Tagen aber vergnügt er sich immer lärmend, die ausgelassensten Bocksprünge über Geröll und Felsen zu machen und jeden Gedanken an zukünftige Schiffahrt zu verhöhnen. Bald steuert er in gerader Linie den kürzesten Weg, als könne er es gar nicht erwarten, wie ein feurig Liebender die Braut, den Akanjaru in sein Bett zu reißen und dann wieder schlängelt er sich behaglich in solchen Windungen und Schleifen, daß es scheint, als wäre ihm die ganze Sache leid und als wolle er wieder zurück zur Quelle fließen.

Über die Bevölkerung kann ich nicht klagen oder konnte es wenigstens bis vor einigen Tagen nicht. Watussi zwar sah ich nie; sah nur ihre Rinderherden und ihre Gehöfte, aber sie selbst hielten sich mir fern, vielleicht auf Weisung von »oben«. Aber deshalb brauchte ich doch nicht Hunger zu leiden, denn der Markt im Lager ward täglich lebhafter besucht. Wein, Mehl, Fleisch und Bananen wurden so viel gebracht, wie Herz und Magen meiner Träger begehren, so daß sie eitel Freude waren. Nur ich durfte es nicht sein, weil mir der Teufel ein Bein gestellt hat.

In der Nacht nach meiner Ankunft am Akanjaru nämlich wachte ich mit dumpfen Gesichtsschmerzen auf, ich nahm ein Narkoticum, aber statt daß mir danach besser wurde, verschlimmerte sich der Schmerz im Laufe des folgenden Tages und bald wurde mir an dem Schwellen des Oberkiefers klar, daß ich eine starke Wurzelhautentzündung hatte. Nun stelle dir das, geliebter Leser, einen Augenblick vor! Man ist Arzt, man weiß genau, daß der Zahn heraus muß, weil sonst auch die Knochenhaut aufs schwerste erkranken kann, man weiß, daß Pogge in Westafrika an diesem Leiden elend zu Grunde ging, aber man weiß auch, daß der nächste Zahnarzt in Sansibar, fast zweitausend Kilometer entfernt sitzt. Hast du, mein Freund, schon einmal versucht, dir selber einen Zahn zu ziehen? Ich habe es versucht, sogar mit tauglichen Mitteln, aber bei dem Versuche ist es auch geblieben. Eher bringst du es noch fertig, dich mit deiner eigenen Hand zu erwürgen, als einen fest im Kiefer sitzenden Backzahn zu eliminieren. Also heran, Boys, Askaris oder wer sonst aus der Karawane Kraft und Kourage hat! Fünf Tage lang quälten wir uns mit vereinten Kräften; fünf Tage lang versuchte ich es immer wieder, die Zange an die richtige Stelle zu legen und zwei meiner kräftigsten Askaris an festgebundener Handhabe daran reißen zu lassen. Aber so energisch und brutal die Neger in ihren ärztlichen Hilfeleistungen untereinander sein können, beim Europäer versagen sie vollkommen. Man kann ihnen hundert Mal sagen, sie bitten, beschwören, sie anflehen, keine Rücksicht zu nehmen – vergebliches Bemühen; lahm und zaghaft bleibt jeder ihrer manuellen Griffe. Fünf Tage lang dauerte dies Martyrium und die Schmerzen raubten mir den Trost der Nächte und drohten mich verrückt zu machen, so daß ich oft auf dem Marsche, wenn wir einen Bach passierten, meinen heißen, geröteten Kopf in das eiskalte Wasser steckte. Fünf Tage und fünf schlaflose Nächte. Da endlich vor dreimal vierundzwanzig Stunden erbarmte sich ein hilfreicher Gott meiner, und der durch die häufigen Eingriffe und durch den Abszeß in der Wurzelhöhle gelockerte Zahn ward plötzlich der Klügere und gab uns nach. Ich hätte vor Wonne gejauchzt, wenn durch meine verschwollene Mundspalte ein Jauchzer überhaupt noch dringen konnte. Erst seit gestern habe ich mein normales Gesicht einigermaßen wiedererlangt.

Ich bin übrigens gestern nicht marschiert und ich weiß vorläufig auch nicht, wann ich von hier wieder fortgehen werde. Seit einigen Tagen nämlich beginnt die Bevölkerung, mir Schwierigkeiten zu bereiten. Die Sache hub damit an, daß in den letzten Nächten meine Posten mir allerhand Beobachtungen von Gestalten meldeten, die um das Lager herumschlichen, wiederholt wurde ich durch Schüsse gestört, ohne daß sich ein objektiver Befund für die Richtigkeit nachweisen ließ, und da ich wußte, wie lebhaft, besonders im Dunkeln, die Phantasie der Neger arbeitet, wenn sie einmal gereizt worden ist, so legte ich diesen Dingen keinen Wert bei, und glaubte es auch nicht ganz, als einige Träger sich darüber beklagten, daß ihnen ihre armseligen Wertsachen, angeblich unter dem Kopf fort, aus den verschlossenen Zelten gestohlen seien. Ich ermahnte selbstverständlich die Posten zur Wachsamkeit, bat mir aber aus, mit Schießereien etwas weniger vorschnell zu sein. Jedoch in der Nacht von vorgestern zu gestern ereignete sich etwas, was zur Nachdenklichkeit stimmen konnte und die Beobachtungsgabe meiner Leute bei mir rehabilitierte.

Als nämlich das Lager früh morgens erwachte, stellte sich heraus, daß das Kalb meiner Milchkuh verschwunden war. Ich mochte es zuerst gar nicht glauben, weil die Tiere mitten zwischen unseren Zelten gestanden hatten, und ich es für unmöglich hielt, daß der Posten so freche Diebe nicht bemerkt hätte; dann aber ergab eine schärfere Inquisition, daß die dritte Nummer der Wachen, die um 2 Uhr aufziehen sollte, es für angenehmer erachtet hatte, zu schlafen. Das war nun allerdings eine starke Leistung, um so trauriger, als sie Tangatschuma, einer meiner besten Leute auf dem Gewissen hatte. Aber was half da lamentieren? das Unglück war nun einmal geschehen und wenn ich es nicht reparieren konnte, so mußte ich meinen Schmerz mit der Negerweisheit salben: amri ja mungu, Allah wollte es so. Aber so leicht ergebe ich mich nicht in mein Schicksal. Die Sache war sehr fatal, denn auf dem kümmerlichen Speisezettel meines Koches bildeten Kompositionen mit Milch den wesentlichsten Bestandteil. Ja, ich wüßte eigentlich nicht, wie ich augenblicklich ohne Milch bestehen sollte, denn erstens kann ich Kaffee, mein einziges Getränk, ohne Zusatz von Milch nicht über die Lippen bringen und zweitens habe ich fast alle Gerichte, die mein Koch mit dem mir hier zur Verfügung stehenden Material bereiten kann, so reichlich »genossen«, daß ich schon zu würgen anfange, wenn ich nur an sie denke. – – – – – – – – – – – – – – – – –

*

Nun werden vermutlich aufmerksame Leser die berechtigte Frage stellen: »Ja, melkt man denn bei Euch zu Lande die Kälber?« Nein, geliebte Gemeinde, in der Regel nicht. Aber die afrikanischen Milchkühe haben die eigentümliche Laune, ihre Milch sofort zu verlieren, oder wenigstens auf ein Minimum zu beschränken, wenn man ihnen das Kalb nimmt. Was dieses Minimum bedeutet, läßt sich daraus ermessen, daß eine ausgezeichnete Milchkuh der besten Art durchschnittlich etwa drei Liter pro Tag und auf dem Marsch entsprechend weniger gibt. Deswegen verkaufen die Eingeborenen auch nie ein jüngeres Kalb und wenn es ihnen stirbt, so suchen sie die Mutterkuh damit zu täuschen, daß sie das mit Salz eingeriebene Fell des Verendeten oder zum mindesten ein Stück davon, sei es auch nur schachbrettgroß, über einen Stock hängen und beim Melken der Alten vors Maul halten. Dies mag dieser oder jener für einen schlechten Witz von mir ansehen, aber die Geschichte ist uralt und jedem Ethnographen bekannt. Schweinfurth hat sie schon vor vielen Jahren im Sudan beobachtet, und ich glaube nicht einmal, daß er der erste war.

Nun wird der Leser meine Verlegenheit eher begreifen und verstehen, daß ich sofort entschlossen war, alles zu versuchen um einen Ersatz zu schaffen. Daß dies nicht sehr leicht sein würde, war mir a priori klar, denn ich hatte schon in den letzten Wochen den Versuch gemacht, mir für alle Fälle eine Reservekuh mit Kalb anzuschaffen, war aber auf so unerhörte Forderungen gestoßen, daß ich bei meinem geringen Bestand an Tauschmitteln sofort davon absehen mußte. – – – – – – –

*

Eine Verfolgung der Spuren des Kalbes zeigte, daß es von zwei oder drei Männern einige Kilometer stromaufwärts getrieben war. Dann verlor sich die Fährte und es war sehr wahrscheinlich, daß man es über den Fluß gebracht hatte. Der Vormittag ging damit hin, daß ich nach allen Richtungen Leute ausschickte, die Eingeborenen befragen ließ, auch den Stellvertreter des bei Hofe weilenden Häuptlings dieser Gegend interpellierte, aber das Resultat meiner Enquete war gleich Null; die Eingeborenen erklärten ausnahmslos, Hase zu heißen und von nichts zu wissen. Die einzige Auskunft, die ich auf meine Frage, wer wohl das Kalb gestohlen haben konnte, bekam, war: die »Bakiga«, was mir die Frau meines Kochs mit »Diebe« übersetzte. Das war sehr logisch, wußte ich aber schon vorher.

Kriegsrat. Ich: Präside, Beisitzer: Schauch Ali und die drei Wanjampara von Bagamojo, Pangani und Tabora. Der Askariführer: schläfrig und langsam, Bagamojo: heftig und mit großartigen Gebärden; Pangani: ruhig und verständig; und Tabora – nämlich der Mnjampara Msuri, d. h. der Schöne – in seiner üblichen gezierten weibischen Manier; aber alle in ihren Ansichten und Ratschlägen einig, ich solle aus der nächsten besten Herde mir selbst einen Ersatz herausholen. Gebilligt und ausgeführt. Schon nach einer Stunde standen vier Kühe und ebenso viele Kälber im Lager und erfüllten den Bananenhain mit melancholischem Wechselgesang. Der Besitzer der Herde, der an einen feindlichen Überfall glaubte, flüchtete zuerst, ließ sich aber dann bewegen, seinem Vieh zu folgen. Er war natürlich sehr aufgeregt, doch beruhigte es ihn sofort einigermaßen, daß er wenigstens drei von den Kühen mit ihren Jungen wieder forttreiben durfte. Auch die vierte sollte er zurückerhalten, und noch eine gute Belohnung dazu, wenn er mir zu meinem Eigentum verhelfen wolle. Ich bot ihm sogar an, einstweilen meine, ihres Kalbes beraubte Kuh in Verwahrung zu nehmen, doch er lehnte es ab, weil sie, wie er sagte, ein Geschenk des Königs sei und die Watussi ihn töten würden, wenn sie hörten, daß er, ein gemeiner Mann aus dem Volke, ein Rind aus den königlichen Herden in Besitz genommen hätte.

Da der mutmaßliche Dieb stromaufwärts saß, so entschloß ich mich einen Tagemarsch weiterzuziehen und kam heute mittag hier in diesem Lager an. Es befindet sich da, wo der von Süden kommende Njawarongo nach Osten umbiegt. An dieser Stelle empfängt er einen von Norden aus dem Vulkangebiet kommenden Nebenfluß, namens Mkunga, der ihm etwa ein Drittel seiner Wassermassen zuführt.

Die Kunde von dem nächtlichen Ereignis und meinem raschen Handeln hatte sich schnell verbreitet; man merkte das an der großen Aufregung, die alle Berge, an denen wir vorüberzogen, mit reicherem Leben als sonst erfüllte. Einen Augenblick schien es unterwegs, als ob wir Feindseligkeiten ausgesetzt sein würden, denn es hatte sich an einer Stelle, wo man auf engem Pfad über steile Abhänge nur langsam vorwärts kam, ein großer Haufen Volks über uns angesammelt, der bei unserem Vorbeimarsch in heftige Verwünschungen ausbrach. In solchem Moment heißt es, seine Nerven zu beherrschen; ohne die Schreier anzuschauen, meine Augen auf Kompaß und Routenbuch gerichtet, nahm ich den Weg auf, als ob kein feindseliger Wunsch meine Schritte belauere. In so gespannter Atmosphäre genügt oft die geringste, mißverstandene, zufällige Bewegung des einen oder anderen Teiles, um eine verhängnisvolle Entladung herbeizuführen.

Wir marschierten meist längst des Stromes, passierten auch den Ort, an dem wahrscheinlich das Kalb hinübergetrieben worden war und erreichten den Mkunga, der am linken Ufer des Njawarongo mündet. Hier wollte ich lagern, aber da auf unserem, am rechten Ufer, gar kein geeigneter Platz war, sehnte ich mich hinüber, wo sich zwischen den rechten Winkel, den die beiden Flüsse bildeten, dicht unterhalb ihrer Vereinigung, eine schöne saftige Wiese schob. Aber wie über den in reißendem Laufe, ca. 50 Meter breit dahinströmenden Fluß kommen? Die Aufgabe schien leicht lösbar, denn vis à vis, wo sich inzwischen ein paar hundert Eingeborene angesammelt hatten, lag im Schilf verborgen aber doch deutlich sichtbar, dicht an der Mündung des Mkunga ein großer Einbaum.

Und nun geschah etwas Unerwartetes: Ich rief, mir den Kahn herüberzubringen, aber die Eingeborenen rührten sich nicht, schüttelten nur die Köpfe und lachten mich aus und lachten immer stärker, als erst ich den Befehl wiederholte und dann die Wanjampara im Chor ihn hinüberbrüllten. Meine Leute waren über diese Frechheit der »Barbaren« außer sich und baten mich, hinüberzuschießen, was bei der kurzen Entfernung ein furchtbares Desastre verursacht hätte. Aber daran war natürlich nicht zu denken; Gassenjungenstreiche bestrafe ich nicht mit dem Tode. Und nun erlebte ich eine Szene, die immer zu den köstlichsten Erinnerungen meiner Reise zählen wird. Meine Leute, die infolge meiner Weigerung keine andere Ableitung für ihren Zorn fanden, begannen erst einzeln, dann in Gruppen fürchterlich zu schimpfen, und zuletzt standen auf unserem Ufer über 150 kreischende und brüllende Männlein und Knäblein und auf der anderen Seite ebenso viel vor Vergnügen wiehernde Eingeborene. Und je wilder auf dem rechten Ufer des Flusses die Mütter und Großmütter der Barbaren bis ins dritte und vierte Glied verwünscht wurden, um so jauchzender heulten auf dem linken Ufer die Söhne und Enkel der Betroffenen. Es war ein Schauspiel für Götter, wie diese feindlichen Brüder hier mit rotbraunen Köpfen und geschwellten Adern sich im Schreien überboten und in den Tiefen ihrer Erinnerung und aus der Fülle ihrer Sprachkenntnisse immer saftigere Beschimpfungen heraussuchten. Und die Koseworte flogen von hüben und drüben wie Roßäpfel durch die Luft. Aber so hilfeflehend auch meine Leute in ohnmächtiger Wut ihre Blicke stromaufwärts sandten – der Njawarongo wälzte in immer neuen Massen seine lehmgelben Fluten zu Tale. Ich hatte indessen auf dem Uferrande gesessen und zuerst mit demütiger Bewunderung diesem Konzert wohllautender Kraftworte zugehört, aber zuletzt fürchtete ich doch für den Verstand meiner Karawane und gab den Wanjampara den Auftrag »Das ganze Halt« zu blasen. Um überhaupt an diesem Tage lagern zu können, entschloß ich mich für einen schmalen Platz am jenseitigen Ufer zwischen Berg und Fluß, dessen Zugang uns die Fußspuren von Mensch und Vieh verrieten. Es war ein Glück für die Barbaren, daß, nachdem wir den Strom auf einer bequemen Furt oberhalb seiner Vereinigung mit dem Mkunga gekreuzt hatten, zwischen ihnen und uns jetzt noch dieser Nebenfluß lag, denn sonst wären meine Leute kaum noch zu halten gewesen.

Ich bin nun entschlossen, ein paar Tage hier zu liegen und zu versuchen, mein Eigentum mir zurück zu verschaffen, besonders nachdem mein Viehhirt mir erklärt hat, daß die »neuerworbene« Kuh lange nicht so viel Milch produziere, wie meine alte.

2. Juli. Als ich gestern abend vor meinem Zelt saß und bei Lampenschein mein Tagebuch vervollständigte, hörte ich plötzlich vom anderen Ufer her meinen Ruanda-Namen Kanajoge Kanajoge ist eine Verstümmelung von Bana koga, »Wasserfreund«, wie mich die Karawanenleute nannten. Wörtlich heißt es: Der Herr, der badet. Nun bitte ich, daraus keine falschen Schlüsse auf die Körperpflege der übrigen Europäer in der Kolonie zu ziehen. Der Name entstand nur dadurch, daß ich ein besonderer Wasserfreund bin und auf dem heißen Marsche nach Tabora, wo es möglich war, statt des täglichen Bades deren zwei oder drei nahm. Offenbar machte dies auf meine Leute einen solchen Eindruck, daß mir in kurzer Zeit die obige Bezeichnung anhaftete ohne daß man sagen konnte, wer sie erfunden hatte. Sie war eben eines Tages da. rufen. Nachdem wir so auf das Kommen irgend welcher Leute vorbereitet waren, rauschte es auch im Wasser und zwei Eingeborene stürzten blutüberströmt ins Lager und sprudelten hastige Worte über ihre Lippen. Es war der Besitzer der gestern »erworbenen« Kuh und sein Bruder. Mit einiger Mühe stellte ich als Kern des Redeschwalls folgendes fest: wie ich erwartet hatte, war es ihnen mit geringer Mühe gelungen, die Diebe ausfindig zu machen. Vom Wunsche erfüllt, ihre Kuh und die versprochene Belohnung zu erhalten, waren die beiden jenseits des Flusses den Spuren des Kalbes gefolgt und hatten es in der Hütte eines Eingeborenen gefunden. Aber auf die Forderung, es herauszugeben, waren sie von dem Diebe und seinen Helfershelfern mit Stöcken und Lanzen überfallen und gemißhandelt worden. Ich verband den beiden die Wunden und hieß sie, heute morgen wiederkommen, damit sie mich in das Dorf der Bakiga führen.

Heute nacht verstärkte ich die Posten; daß es nötig war, zeigte sich sehr bald, denn um die zwölfte Stunde merkte ein Askari einen Haufen Männer das jenseitige Ufer entlangschleichen, die zweifellos über den Fluß setzen und von einer Flanke her in das Lager dringen wollten. Er schoß auf sie, ohne in der Dunkelheit sein Ziel zu treffen.

Heute morgen kam, wie verabredet, der Eingeborene von gestern abend, aber ohne seinen Bruder, den angeblich die Wunden zu sehr schmerzten. Ich ließ mir genau die Route beschreiben, um danach meine Rückkunft bemessen zu können, und marschierte dann mit acht Askaris (und einigen Trägern zum Heimtreiben des Kalbes) unseren gestrigen Weg stromabwärts. Ein Kahn war nirgends zu entdecken und doch mußten wir an das andere Ufer. Mein Führer war heute sehr zaghaft und gab ausweichende Antworten. Es war ein glücklicher Zufall, daß wir bei einer Wegbiegung Eingeborene sahen, die ein paar hundert Meter entfernt an einer Furt über den Fluß setzten. Inzwischen hatte unser Kommen große Aufregung auf den jenseitigen Bergen verursacht; man sah Weiber mit kleinen Kindern an der Hand und Säuglinge auf dem Rücken, andere schwer beladen mit allerhand Hausgerät, eiligst die Hütten verlassen und den Berg hinaufsteigen; man sah Hirten ihre Herden unter anspornenden Rufen mit langen Stöcken die Hänge hinauftreiben; langgezogene Rufe und hundert Namen wurden von Ufer zu Ufer geschrien und die jüngeren Leute stürzten, mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, über die Abhänge zum Ufer, an dem schon eine große Zahl erregt hin und her laufender, heftig gestikulierender Eingeborener versammelt war. Man merkte es ihnen an, daß sie durch unser Kommen überrascht waren, daß sie nicht wußten, ob sie unseren Absichten feindselig oder gleichgültig begegnen sollten. Um ihnen keine Zeit zu längerer Überlegung zu lassen – denn schon begannen einige jüngere Leute die Pfeile auf die Sehnen zu legen – befahl ich meinen Leuten, so wie wir waren, in den Fluß zu springen, um das andere Ufer zu gewinnen. Ich selbst sprang als fünfter hinein.

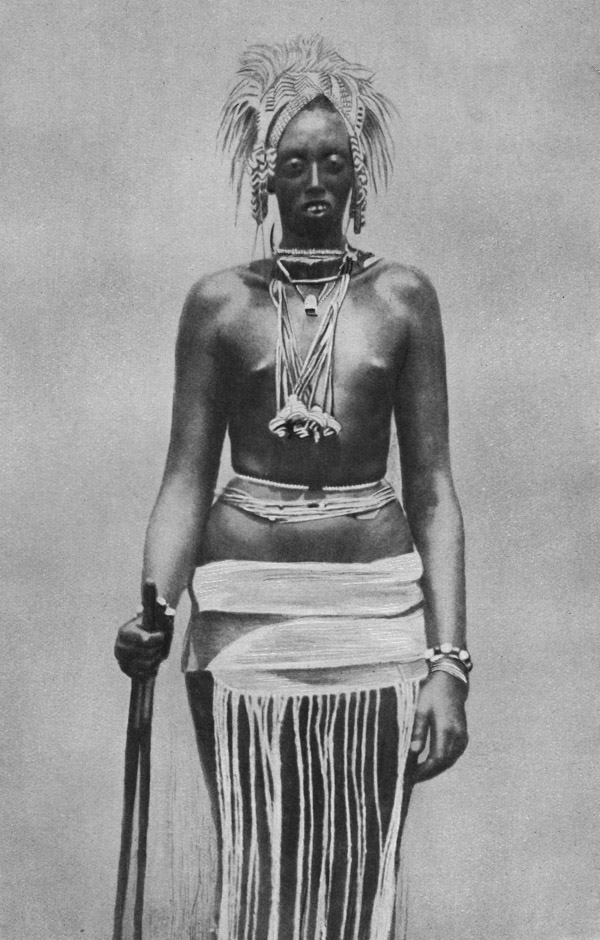

Ruhenankiko.

Es war eine sehr unangenehme Furt, das Wasser reichte den meisten von uns bis zum Hals, der Grund war sandig, die Strömung reißend und der Boden schien unter unseren Füßen talabwärts zu treiben. Man mußte alle Kräfte zusammennehmen, um nicht fortgerissen zu werden. Ein paar Schritt hinter mir ging der Gefreite Mkono, den Graf Goetzen einst in den Urwäldern der Vulkane für mehrere Tage verloren hatte. Es war ein kleiner Kerl, dem das Wasser bis zur Nase reichte. Infolgedessen hatte er nicht die Kraft, der Strömung Widerstand zu leisten, wurde abgetrieben und wäre unfehlbar ertrunken wenn nicht glücklicherweise zwei baumlange Träger rasch hinterhergesprungen und ihn herausgeholt hätten. Weder ich noch die anderen, die vor mir gingen, bemerkten seinen Unfall, denn wir hatten selber genug mit der Strömung zu kämpfen und überdies mußten wir unsere Gewehre schützen, deren Mündung wir auf die Eingeborenen richteten. Man sah sehr deutlich, daß diese zu keinem Entschluß kommen konnten, und daß die älteren Leute die jüngeren von Torheiten zurückhielten. Inzwischen hatten die beiden Spitzenaskaris eine seichte Stelle erreicht und riefen den Eingeborenen zu, sich zurückzuziehen. Als ich selbst bald darauf das andere Ufer gewann, flüchteten alle und blieben erst ein paar hundert Meter entfernt stehen. Ich rief ihnen zu, heranzukommen, denn ich hätte durchaus keine feindlichen Absichten, wenn sie sich ruhig verhielten. Sie antworteten mit Versicherungen ihrer Ergebenheit, kamen aber zunächst nicht heran. Als wir gleich weitermarschieren wollten, um die triefenden Kleider während des Marsches von der Sonne trocknen zu lassen, stellte sich heraus, daß der Führer am anderen Ufer zurückgeblieben und verschwunden war. Er fürchtete sich offenbar zu sehr vor der Rache der Diebe, denen er uns auf den Hals schickte. Übrigens hatte er uns den Weg, der sehr nahe war und das Tal, das wir passieren mußten, so genau beschrieben, daß ich auch ohne ihn mein Ziel zu erreichen hoffte. Aber nachdem wir etwa eine Stunde marschiert waren, fand ich mich nicht mehr zurecht. Schon wollten wir ärgerlich wieder umkehren, als wir bei einer Wegbiegung plötzlich das Blöken eines Kalbes dicht über uns vernahmen. Wir gingen den Lauten nach und siehe da, auf einer freiliegenden Graskuppe, die unbebaut war, stand, mit einem kurzen Strick an einen Pflock befestigt, das Kalb und schrie verlangend in Hunger und Liebe nach seiner Mutter. Inzwischen hatte sich eine Anzahl Eingeborener eingefunden, die uns den Sachverhalt erklärten. Danach hatten die Diebe, als sie von unserem Kommen hörten, das Kalb schleunigst hierher getrieben. Nach einigem Parlamentieren erklärten einige sich bereit, uns zu den Hütten der Frechlinge zu führen; wir erreichten sie nach etwa einer Stunde auf den Abhängen eines engen, steilen Tales. Das kleine Gehöft mit drei, vier Hütten war natürlich verlassen, und in den öden Räumen fand sich auch nur einiges Gerümpel, darunter eine komplette Tanzausrüstung, d. h. Kopfschmuck, lange Stäbe mit Rasseln und ein paar Glocken. Die Hütten wurden verbrannt, ein paar Tabaksbeete abgeerntet und dann marschierten wir wieder in unser Lager zurück, im Triumph unser neugewonnenes Kalb vor uns hertreibend, dessen preußische Farben hell in der Sonne glänzten. Das Wiedersehen zwischen Mutter und Kind war rührend und ähnlich herzlich verlief die Wiedervereinigung zwischen dem gestern »erworbenen« Vieh und seinem Besitzer. Nachdem er gesehen hatte, wie glimpflich die Sache für alle Beteiligten abgelaufen war, hatte er sich auf dem Rückweg uns wieder angeschlossen und empfing außer seinem rechtmäßigen Eigentum noch die versprochene Belohnung. – – – –

Meinen unfreiwilligen Aufenthalt an der Mündung des Mkunga hatte ich dazu benutzt, um über den Lauf dieses Flusses und das Gebiet, das er durchströmt, Erkundigungen einzuziehen. Bei dieser Gelegenheit hatte ich zunächst etwas sehr frappierendes festgestellt, nämlich, daß »Bakiga« nichts mit »stehlen« zu tun hat, sondern daß es wörtlich übersetzt etwa die »Bewohner des Poris« heißt und daß so die Eingeborenen bezeichnet wurden, die in längst vergangenen Zeiten vom Kongo-Staat her in Ruanda eingewandert seien. Ein alter, sehr vernünftiger Mtussi, der mich heute im Lager besuchte – der erste, den ich seit Mkingo sah – gab mir über diese Leute eine Reihe, wie ich glaube, wahrhafter Erklärungen. Nach ihm hätten die Bakiga früher im Westen der Vulkane gewohnt. Von dort seien sie durch die immer sich wiederholenden Einfälle der Waregga nach Osten gedrängt worden bis zu dem See von Itschumwi d. h. der Salzsee, nämlich der Albert-Eduard-See., und hätten allmählich das ganze Gebiet am Fuß der Vulkane und von dort aus das Mkunga-Tal bis zum Njawarongoknie hin besiedelt. In all diesen Landschaften lebten sie unter der alten Bevölkerung, verleugneten aber in Sprache, Sitten und Charakter in vielen Beziehungen nicht Ursprung und Heimat. Nominell unterständen sie zwar dem König von Ruanda, seien aber ewig aufsässig und widerborstig, besonders in den letzten Jahren, als die Stammprovinzen der Watussi nach dem Tode Luabugiris durch inneren Hader sich zerfleischten. Der Mann erklärte ganz offen, daß die besonnene Art und Weise, mit der ich in der Diebesaffäre vorgegangen sei und insbesondere der Umstand, daß ich nur die Schuldigen zu strafen ausgegangen wäre ihm den Mut gemacht hätte, zu mir zu kommen und mich zu bitten, auch in den Wiederholungsfällen genau zwischen den Wanjaruanda und den Bakiga zu unterscheiden. Denn, wenn ich, wie er gehört habe, die Absicht hätte, nach Norden zu ziehen, so prophezeihe er mir, daß ähnliche Dinge sich noch oft wiederholen würden, denn es gäbe hier ganze Gemeinden von Dieben, unter deren Belästigungen die alte Bevölkerung ebenso zu leiden habe, wie jetzt ich.

Das waren ja recht nette Aussichten. Aber gleichwohl entschied ich mich dafür, die Quellforschung eine Zeitlang ruhen zu lassen und erst einen Ringmarsch um die Vulkane herum anzutreten. In einem Monat durfte ich hoffen, wieder am Zusammenfluß des Njawarongo und des Mkunga einzutreffen.

7. Juli. (Am Ostfuß des Muhawura-Vulkans.) Von den letzten Tagen ist viel zu berichten. Wir zogen das Mkunga-Tal stromaufwärts immer auf seinem rechten Ufer. Von dem Flusse selbst war wenig zu sehen, da er seinen Lauf in dichten Schilfmassen verbirgt, und nur das stärkere oder schwächere Rauschen seiner vielen Schnellen verriet uns seine größere und geringere Entfernung. Die Gegend war sehr reich besiedelt; die steilen Hänge der Talwände mit Bananenhainen bedeckt. Zahlreiche Bäche, die von Ost und West dem Mkunga zuströmen, kreuzten unseren Weg. Es war ein sehr eigenartiges Bild, wenn in der ersten Morgenstunde die Nebel in all den Schluchten und Spalten wogten und über dem Mkunga selbst in leise flutender Bewegung standen, und während die Westseite des Tales noch in tiefblaue Schatten gehüllt war, auf der Ostseite schon die Millionen von tauglänzenden Bananenblättern wie silbergraue Fahnen sich neigten und hoben und zwischen ihnen bläulicher Herdrauch aus verborgenen Hütten drang, der, von der feuchten Luft niedergehalten, langsam über die Abhänge hinabkroch.

Aber eine Stunde später hatte sich die Stimmung der Landschaft total verändert; dann füllte ein flimmernder Dunst die Höhen und Tiefen, hinter denen sich die Formen der fernen Berge im Norden nur schattenhaft abhoben. Auf weiten Strecken war das Gras frisch gebrannt, so daß jeder Schritt über die verkohlten Flächen eine schwarze Staubwolke aufwirbelte; an anderen Stellen zogen lange Feuerlinien durch das Tal, und dann mischte sich ihr schweflig-gelber Rauch mit dem zitternden Atem der verdorrenden Erde. Und je höher die Sonne stieg, um so träger zogen Mensch und Vieh am Rande der bebend heißen Steppe.

Unser Lager schlugen wir in diesen Tagen meist am Fuße der Berge im Schatten eines der zahlreichen Bananenhaine auf. Die Anwohner verhielten sich friedlich, brachten Geschenke und reichlich Lebensmittel zum Verkauf. Die Wege waren nicht sehr beschwerlich, so daß alles guter Dinge gewesen wäre, wenn wir nicht Nacht für Nacht durch die frechsten Diebereien gestört wären. Es begann damit, daß in der ersten Nacht verschiedenen Trägern die Bündel, auf denen sie in ihren Zelten schliefen, unter dem Kopf fortgestohlen wurden. Dreister aber war, was in der zweiten Nacht sich ereignete. Der Leser weiß aus früheren Briefen, daß ich immer eine Herde von Ziegen mit mir trieb, um stets Fleisch für die Leute zu haben. Dieses Kleinvieh ließ ich in einer rasch erbauten Hürde, etwas abseits des Lagers, unter Bewachung einiger Leute schlafen, weil zunächst dem Geschrei der Ibisse und dem Gesang der Moskitos kein Laut meinen Nerven so verhaßt ist, wie die Lieder eines verliebten Ziegenbockes. Und leider gelten auch von ihnen die schönen Worte Zarathustras: Nacht ist es – nun tönen lauter alle Lieder der Liebenden – und daher die nächtliche Dislozierung. Auf diese Herde stürzten sich, während die Wächter schliefen, fünfzehn oder zwanzig Bakiga, rissen sie auseinander und begannen sie fortzutreiben. Als aber die erschrocken aus dem Schlafe auffahrenden Posten sie mit Gewehrschüssen verfolgten, ließen sie die Tiere im Stich und liefen davon. Inzwischen war das ganze Lager alarmiert und alles stürzte, ohne zu wissen warum, mit Speer oder Messer bewaffnet, davon. Die meisten überdies in eine ganz falsche Richtung. Dabei ereignete sich etwas ungemein komisches. Als wir nämlich von der nutzlosen Verfolgung zurückkehrten, entdeckte zunächst der Askari Schulze, daß das Zelt, in dem er noch eben neben der Hürde geschlafen hatte, mit allem was darin war, vom Erdboden verschwunden war. Es war eines der üblichen, einen halben Meter hohen Trägerzelte, die die Leute auf dem Marsche, als Schutz gegen den Druck der Lasten, um den Kopf gewunden tragen. Kaum hatten wir uns von diesem Schreck erholt, so kamen erst zwei, dann noch zwei und zuletzt noch drei Träger, die ihre Bündel und Felleisen vermißten. Es war also kein Zweifel, daß, während wir stromaufwärts die einen verfolgt hatten, von der anderen Seite her andere Bakiga in das verlassene Lager gedrungen waren und die in dem Bananenhain verstreuten Zelte nach Herzenslust geplündert hatten.

Diese Ereignisse hatten mich natürlich vorsichtig gemacht, so daß ich von nun an das Lager in einer geschlossenen Ordnung aufstellen ließ. Das ist nicht sehr angenehm, denn bisher hatte ich mich immer nach den Windverhältnissen gerichtet, um nicht von dem Rauch der Herdfeuer belästigt zu werden. In der dritten Nacht lagerten wir in einer alten Residenz und ich hatte ein kleines Gehöft als Hürde für meine Milchkuh und ein paar Stiere benützt. Aber auch hier wurde der Versuch gemacht, das Vieh zu stehlen, doch von dem Posten rechtzeitig bemerkt, der von einem der Diebe mit einem heftigen Stockschlag über das Gesicht bedacht wurde. In der vierten Nacht wurden wieder einige Träger bestohlen und ein paar Ziegen weggetrieben, trotzdem ich gleichzeitig drei Posten im Lager stehen hatte. Aber meine Leute sind fest davon überzeugt, daß die Bakiga geheime Zaubermittel haben, mit denen sie die Sinne der Wachen verwirren, wenn sie sich nicht gar ganz unsichtbar machen. In den letzten Nächten hatten wir verhältnismäßig Ruhe; nur einmal verscheuchte ein Posten ein paar Gestalten durch Schüsse; dagegen wurden bei Tage einige kleine Diebstähle ausgeführt.

Während des ganzen Marsches den Mkunga aufwärts und durch die große Landschaft Mlera ereignete sich jeden Abend etwas sehr seltsames. Sobald die kurze Dämmerung tiefer Nacht gewichen war, meine Leute rings an den flackernden Feuern saßen und leise schwätzten, ich selbst beim freundlich warmen Schein meiner Lampe las oder von der fernen Heimat träumte, ließ sich plötzlich von irgend einem der Berge in der Nähe des Lagers her eine Stimme vernehmen, deren Ruf klar und scharf die Finsternis zerschnitt: »Hört, hört es, ihr Söhne von Ruanda! Ein Fremder ist im Lande. Geht nicht in sein Lager, um ihn oder eines seiner Kinder zu bestehlen. Hört, hört es! Er wird eure Hütten verbrennen, er wird eure Haine und Felder verwüsten; er wird eure Weiber und Töchter als Sklavinnen mit sich schleppen, wenn ihr ihn beraubt. Hört, hört es, ihr Söhne von Ruanda!« Und von allen Bergen und Hügeln ringsum erhob sich aus dem Dunkel der Bananenhaine die vielstimmige Antwort: »Wir hören, wir hören es!« Und dann ließ sich stromauf und stromab von einem entfernteren Punkte dieselbe Rede noch einmal vernehmen und dann wieder von einem ferneren, bis zuletzt die gedämpften Klänge nur noch wie der letzte Hall eines ersterbenden Echos durch die schweigende Nacht zitterten.

Das erste Mal, als ich diese seltsamen Warner hörte, hatte ich an die Wirkung ihrer Rede geglaubt, aber der Leser weiß bereits, wie leider die Ereignisse meinem all zu willigen Vertrauen widersprachen.

Am 6. Juli lagerte ich in einem kleinen Kessel, der von einem kristallklaren Bache, dem Penge, durchströmt wird. In diesem Lager durfte ich zum ersten Male das grandiose Bild bewundern, das ich in den nächsten Jahren noch – ach wie oft – anzustaunen Gelegenheit hatte, ohne daß ich je seiner satt wurde.

Aber davon im nächsten Briefe.

Mganamukari, Januar 1901.

Im Penge-Lager hörten wir von den Eingeborenen, daß hinter der nordwestlichen Kesselwand sich ein großer Markt Solche Märkte befinden sich in diesem ganzen Gebiet und an den Ufern des Kiwusee, soweit eben westlicher Einfluß reicht. In den Stammprovinzen von Ruanda fehlen sie. Wo sie vorhanden sind, werden sie verschieden oft abgehalten, manche täglich, manche zweimal wöchentlich. Man findet sie alle drei, vier Stunden. befände. Als gegen Abend einige Träger, in dem Irrtum befangen, daß dieser Markt noch zu so später Stunde besucht wäre, die Höhen erstiegen, sah man sie von oben mit heftigen Gebärden winken und rufen. Um den Grund ihrer Erregung kennen zu lernen, folgte ich mit einigen meiner Leute neugierig ihren Spuren. Ich erklomm den Kamm, warf einen Blick in die Landschaft vor uns und begriff sofort ihr Verhalten, denn ein seltsam schönes Bild baute sich da oben vor uns auf.

Zum Greifen nahe stiegen die drei Vulkane der östlichen Gruppe aus einer endlos nach Westen sich dehnenden Lavaebene auf: Am weitesten rechts, d. h. östlich, erhebt sich ein riesiger, über 4000 Meter hoher, steiler und sehr regelmäßiger Kegel (Muhawura). Nach Westen hin fällt er nicht bis zur Ebene ab, sondern nur etwa 1000 Meter bis zu einem Sattel, der ihn mit einem zweiten, etwa 3500 Meter hohen, dicht unter der Spitze abgeschnittenen Kegel (Gahinga) verbindet. Dieser steigt nach Westen, in schwächerer Neigung als auf der Ostseite, zu einem noch tieferen Sattel, dem sich der dritte der Kolosse anschließt, der 3700 Meter hohe Ssabjin. Wie ein breiter dolomitenartig gezackter Rücken hebt sich seine Silhouette von dem roten Grunde des Abendhimmels ab. Er ist der Rest einer Kraterumwallung, die im Osten und Westen bis zum Grunde aufgerissen wurde und deren stehengebliebene Kulisse statt von dem horizontalen Kraterrande, von zerhackten, teilweise aus senkrechten Felsen bestehenden, nach beiden Seiten in Stufen abfallenden Zinnen gekrönt wird. (Hauptmann Hermann, Das Vulkangebiet des zentralafrikanischen Grabens. Berlin 1904.) Nach Südwesten setzt er sich in einem langen, etwa 2600 Meter hohen Grat mit vielen Schroffen und Zinnen fort. Außer dieser Gruppe sieht man noch fern, fern gen Westen eine zweite Gruppe noch höherer Riesen mit unsicheren, verschwimmenden Konturen durch die von den Dünsten der Ebene und dem Rauch der Grasbrände erfüllte Luft schimmern. Die unteren und mittleren Partien der drei Vulkane sind mit Wald und dichtem Busch bedeckt (der bei dem mittleren fast bis zum Kraterrande steigt), nach oben zu lichter wird, in den Schluchten noch höher hinaufsteigt, bis er in der nackten, von zahlreichen vertikalen Rillen und Furchen durchzogenen Aschenhaube sein Ende findet. Dicht unter der Spitze des Muhawura lagerte eine schmale, in den letzten Strahlen der Sonne goldig leuchtende Wolke, die ihn wie ein Ring umgab und im Höhenwinde um ihn zu kreisen schien. Aber das mochte Täuschung sein; aber keine Täuschung waren sie selbst, die erhabenen Gebilde, über die sich der immer blauer werdende Mantel der Abenddämmerung breitete, bis sie zuletzt nur noch wie phantastisch ungeheure Tempel eines ausgestorbenen Göttergeschlechts ernst, düster, fast drohend in die gestirnte Nacht hineinragten.

Auf den alten Karten war der Muhawura als Ufumbiro eingetragen, auf Grund der Angaben von Speke, Stanley und Stuhlmann, die ihn von fern hier gesichtet hatten. Ich war deshalb ein wenig erstaunt, als die Eingeborenen mir auf meine Frage nach dem Ufumbiro immer wieder sagten, daß ich diesen erst sehen würde, wenn ich den Ostfuß des Vulkans überschritten hätte. Die Lösung dieses Rätsels fand ich denn auch, als ich heute diesen Punkt erreichte.

Ich lagere auf dem Ostabhange in einem kleinen Dorf, das von schmutzigen, habgierigen, unliebenswürdigen Bakiga bewohnt wird. Der Weg hierher führte über die sonnendurchglühte Ebene, die wir auf dem Berg hinter dem Penge-Lager zu unseren Füßen hatten. Die Lavamassen, die sie bildeten, entsandten einen ihrer Ströme wie eine lange Zunge bis fast in die Mitte des Mkungatales.

Andere Ströme stauten im Osten und Norden die Täler des Urgebirges und schufen dadurch eine Reihe von Seen, die ich teils in den beiden letzten Tagen zur Rechten hatte, teils von meinem heutigen Lager aus nördlich vor mir sehe. Die größten von ihnen sind der durch den Ruhondo-See und den Mkunga zum Nil abfließende Bolero und der Mutscha. Beide landschaftlich reizvoll durch das zerklüftete Gebirge, das sie von drei Seiten einschließt, und durch viele kleine hügelige Inseln. Zu meiner Überraschung sagte man mir im heutigen Lager, daß vor wenigen Monaten einige Europäer von Osten über den Höhenzug, der die südlichsten beiden Seen trennt, gekommen seien, den Muhawura erstiegen hätten und wieder nach Osten zurückgekehrt wären. Ich denke, daß es englische oder belgische Elefantenjäger waren. Wie ich nach einigen Monaten in Usumbura erfuhr, war es die Expedition Bethe-Grawert, die von Mpororo her diesen Abstecher gemacht hatte.

Als Kuriosum möchte ich erwähnen, daß ich in dem gestrigen Lager für meinen persönlichen Bedarf, heute aber für die ganze Karawane Wasser habe kaufen müssen; selbst für das Vieh, das seit zweimal vierundzwanzig Stunden nicht mehr getränkt worden war. Dabei fiel mir auf, daß, während mein Esel und die Rinder das »willkommene Naß« – wie in solchem Falle Reiseschilderer zu sagen pflegen – gierig aufschlürften, der größte Teil der Ziegen gar kein Verlangen danach hatte. Das Wasser wurde von den Eingeborenen aus einer natürlichen Zisterne hoch oben von den steilen Abhängen des Muhawura geholt, denn ich konnte meinen, an sich durch den beschwerlichen Marsch über die Lavafelder ermüdeten Trägern nicht auch heute zumuten, daß sie wie gestern 1½ Stunde weit bis zu dem nächsten See laufen sollten.

Auf einem kleinen Spaziergang am heutigen Nachmittage löste sich mir auch das Ufumbiro-Rätsel. Ufumbiro ist nämlich der Name der Landschaft im Norden der Ostgruppe mit einer Menge von kleinen erloschenen Kratern und einer alten königlichen Residenz. Soviel ich feststellen kann, scheinen überhaupt die meisten Vulkannamen auf unseren Karten Namen alter Residenzen zu sein; dies nimmt den nicht Wunder, der weiß, wie schwer bei der Identifizierung fernliegender Objekte in Afrika Irrtümer zu vermeiden sind. – – – – – – – –

*

Ich habe in dieser Beziehung später die komischsten Mißverständnisse konstatieren können. So zeigte mir einmal ein Herr eine Rundpeilung, deren Berge von dem Eingeborenen, dessen Blick der hinweisenden Hand des Europäers folgte, ungefähr so bezeichnet wurden: »Deine Hand«, »Ein Berg«, »Ich sehe ihn«, »Ich kenne ihn«, »Er ist sehr groß« usw. usw. Manchmal handelt es sich in solchem Fall um Abwehrlügen der Eingeborenen, worüber ich in einem späteren Briefe ausführlicher spreche; Siehe Brief XXIX. manchmal macht es ihnen auch Spaß den Europäer zu foppen; am häufigsten aber ist es ein naives Mißverstehen, besonders dann, wenn keiner der beiden die Sprache des andern kennt und der gute dumme Neger glaubt, daß der Europäer auf die Objekte der Unterhaltung wegen zeigt, worauf er, ob solcher Herablassung entzückt, sich verpflichtet fühlt, jedesmal in irgend einer harmlosen Bemerkung seinen Senf dazuzugeben, einen Senf, der dann protokolliert und in Karten und Atlanten verewigt wird. Ein Reisender klagte einmal über die Unsittlichkeit eines Volksstammes, weil ein Fluß den Namen einer Einladung führte, die im Hofton nicht üblich ist, die aber durch Goethe im Götz von Berlichingen literaturfähig gemacht wurde. Es ist möglich, daß jener Fluß wirklich so hieß, aber nicht ausgeschlossen, daß der schwarze Gewährsmann des Reisenden ihn nur deshalb so getauft hat, um aus irgend einem Grunde seinem gepreßten Herzen gegen den Befrager Luft zu machen. – – – – – – – – – – – –

*

13. Juli 1898. Seit der letzten Eintragung in mein Tagebuch sind wir zuerst durch die reichbesiedelte Ebene nördlich der drei Vulkane nach Westen marschiert, bis wir an den Rand eines tiefen, vier, fünf Stunden breiten Grabens kamen, der zwischen der mittleren und der westlichen Gruppe der Vulkane beginnend, nach Norden zum Albert-Eduard-See zieht. Dann bogen wir nach Süden um. Für die nackten Füße meiner Träger war der Marsch über die zerrissene, von der Sonne durchglühte Lava sehr beschwerlich, auch wurden nur wenig Lebensmittel gebracht, meist nur Bohnen und Erbsen. Bananenhaine haben wir ein paar Tage lang nicht mehr gesehen. Außerdem blieben die Wasserverhältnisse immer schlecht, weil in dem zerklüfteten Boden alles Regenwasser rasch versinkt und sich unterirdisch zu großen Bächen ansammelt, da die, wo die Lava an das Urgebirge grenzt, zum Vorschein kommen. – – – – – – – – – – – – – – – – –

Diese Wasserarmut ist für das ganze Vulkangebiet bis zum Kiwu hin charakteristisch. Es gibt Ortschaften, deren Bewohner drei bis fünf Stunden laufen müssen, um ihren täglichen Wasserbedarf sich zu holen; infolgedessen ist der Schmutz in den Wohnstätten auch nirgends größer als hier, nirgends sieht man soviel verwahrloste Kinder mit vernachlässigten Sandflohwunden, nirgends so große Anpflanzungen von Rizinus, deren Öl den Leuten das Waschwasser ersetzen muß, und nirgends sieht man wie hier, daß in den Bananenhainen die abgeernteten Stämme gespalten und zu Scheiterhaufen aufgeschichtet werden, um das in ihnen enthaltene bittere Wasser zu sammeln und für Hauszwecke zu benützen. – – – – – – – – – – – – – – – – –

In den letzten Tagen wehte ein so heftiger Sturm, daß ich bei meinen Peilungen kaum den Kompaß ruhig halten konnte. Besonders in den Nächten schwoll er zu einem wütenden Orkan an, der die Sonnensegel gegen die Zelte peitschte, so daß ich fast bis zum frühen Morgen die Augen nicht schloß, sondern wachend dalag und horchte, wie der Sturm heulend über die Ebene fuhr und in die tiefen Spalten der Lava stürzte, von wo sein Weinen und Klagen in zerrissenen Lauten, wie die Funken der Wachtfeuer, durch die Nacht geweht wurde. Aber er vertrieb die erstickenden heißen Dünste, die der Graben zu unserer Rechten aushauchte, dieser öde, mit rotbraunem Busch und welkem Hochgras bekleidete Graben, den auf großen Strecken nackte schwarze Lavamassen in fürchterlichem Chaos von großen zackigen Trümmern und kleinem Geröll bedecken. Oft häufen sie sich da, wo zwei Ströme sich begegneten, zu wahren Hügeln auf, und dann ziehen lange Wälle wie Eisenbahndämme durch diese gottverlassene Wüste.

Auch der Blick nach Süden hin wurde durch den Wind frei, und wir sahen in voller Klarheit die kühnen Gebilde des 4700 Meter hohen schneebedeckten Karissimbi-Kegels und des zweigipfligen, unersteiglich schroffen Mikeno. Zwischen beiden steht noch der Wissoke, ein um 1000 Meter niedrigerer Kegelstumpf auf breiter Basis. Nur die Randberge drüben im Westen (hinter denen ich neun Monate später ein langes Martyrium erleiden sollte), verschwammen in der Ferne hinter bläulichen Schleiern.

Die Ansiedelungen der Eingeborenen und sie selber machen einen kümmerlichen Eindruck. Trotzdem vielfach in nächster Nähe die prächtigsten Hölzer im Überfluß vorhanden sind, habe ich nirgends jämmerlichere Hütten gesehen, als hier; Hütten, die gegen die Willkür von Wind und Wetter so wenig Schutz gewähren, daß sie selbst häufig auf der Windseite durch eine Art Schutzmauer aus Gräsern geschirmt werden.

In der Nähe eines dieser elenden Dörfer ereignete es sich gestern abend, daß der kleine neunjährige Hamiß, der seit einiger Zeit als Adjunkt meines Eselboys wirkte, vermißt wurde. Er hatte sich entfernt, um Bananenblätter für sein Nachtlager zu schneiden, war aber nicht mehr ins Lager zurückgekehrt. Als das Gerücht von seinem Fehlen ruchbar wurde, erinnerten sich einige Träger, von fern beobachtet zu haben, daß mehrere Eingeborene ein sich heftig sträubendes Kind in ein Dorf geschleppt hätten. Ich schickte sofort einige Soldaten dorthin, und sie fanden auch den Kleinen in einer Hütte geknebelt hinter einer Bettstelle liegen und brachten den kläglich Weinenden zu mir und mit ihm drei etwa dreißig Jahre alte Männer, die er als seine Räuber bezeichnet hatte. Rührend blödsinnig war zunächst die Ausrede dieser Galgenvögel: »Hamiß habe sich selbst geknebelt und in ihre Hütte gelegt, um die Karawane nicht mehr begleiten zu müssen.« Als ich darauf nach Stricken rief, um auch ihnen Gelegenheit zu solcher Selbstknebelung zu geben, faßten sie das fälschlich als Anzeichen ihres letzten Stündchens auf, und in ihrer Todesangst wehrten sie sich, wie wütende Tiere brüllend und beißend. Von Rechtswegen hätte diesen elenden Sklavenräubern ja auch der Strick gebührt, aber da mir jede Legitimation dazu fehlte, ein Transport nach dem etwa 350 Kilometer entfernten Usumbura aber nicht möglich war, mußte ich sie mit einer allzu milden Strafe wieder laufen lassen, sehr zum Ärger meiner erbitterten Leute, von denen einige mit Hamiß verwandt waren. Einstweilen ließ ich die drei Kerle des Nachts neben meinem Zelte liegen, wo sie uns allen durch ihr Lamentieren den Schlaf raubten.

Die Neger haben – dies sei nebenbei bemerkt – die Gewohnheit, ihr Leid in ganz bestimmte Rhythmen bezw. Melodien zu fassen; ich habe sehr oft beobachtet, daß Leute, die körperliche Schmerzen hatten, die ganze Nacht in weinerlichem Tone ein und dieselbe Weise sangen. Die Eingeborenen von Ruanda pflegen ihrem Schmerz durch ein in chromatischer Tonfolge absteigendes rasch hintereinander ausgestoßenes »Rro« Ausdruck zu verleihen, und das taten diese drei, die wohl ein wenig fest geschnürt waren, in ausgiebiger Weise. Heute morgen brachten wir sie in ihr Dorf, wo ich sofort von der ganzen Verwandtschaft und Freundschaft flehend umringt wurde. Da war bereits alles vorbereitet, um mein Mitleid zu erregen. Da saßen die Frauen und heulten mit einem Dutzend Kinder um die Wette und selbst einige Greise im Silberhaar, die wahrscheinlich für diesen Zweck von der Nachbarschaft ausgeborgt waren, mischten ihre Seufzer und ihr Gnade heischendes Händeklatschen mit dem Gewinsel der anderen. Eine Reihe von Körben mit Lebensmitteln standen wie zufällig im Hofe verteilt und ein paar magere Ziegen waren an den Zaun gebunden. Ein etwas dürftiges Lösegeld, wenn man bedenkt, daß es sich gleich um drei ausgewachsene Ehegatten und »Säemänner der Zukunft« handelte. Ich ließ nun die drei aus den oben erwähnten Gründen frei, nachdem ich ihnen zur Abkühlung ihrer Gelüste eine Portion von je 25 wohlgezählten Hieben hatte verabreichen lassen, was meine erzürnten Leute mit besonderer Genugtuung und Verve besorgten; und es war ein weniger graziöses als groteskes Bild, wie die drei nach beendeter Exekution nebeneinander in Kotaustellung wie betende Muselmänner im Sande lagen, nur daß sie ihr Haupt nicht gen Mekka richteten, sondern ihre entblößten Hemisphären sehnsüchtig den kühlenden Morgenwinden entgegenstreckten.

17. Juli. Am Strande von Kissenje. Nach dieser Episode marschierten wir weiter nach Süden, als Richtpunkt immer die wundervollen Gestalten der beiden mächtigen Vulkane und zu unserer Rechten einen weiten Blick über die schwarzen, verdrossenen Lavafelder hinweg auf die westliche Vulkangruppe: den durch seine, den drei großen Kratern entsprechenden Stufen an tibetanische Burgen erinnernden Niragongwe und den teilweise hinter ihm sich versteckenden sargähnlichen Namjagira, dessen nördlicher Abhang ohne scharfe Grenze in den langen Rücken des Urgebirges übergeht. Am Ostfuße des Mikeno harrte meiner eine neue Überraschung.

Wir waren am 14. Juli erst zwei Stunden marschiert und passierten gerade den Kamm eines mit üppigster Vegetation bedeckten Hügels, als ich sah, wie das Männchen, das mir seit ein paar Tagen als Führer diente, den Abhang einer Kuppe zu unserer Linken einige Schritte hinauflief und seinen kleinen schmächtigen Arm mit geballter Faust drohend nach oben reckte. Gleichzeitig quoll über seine Lippen, wie Früchte über die Ränder eines Füllhorns, ein wahrer Strom von Verwünschungen mit dem ganzen Wohlgeruch, den naturwüchsige Völker diesem Kapitel ihres Sprachschatzes zu verleihen imstande sind. Als meine Augen sich zu orientieren suchten, wohin diese Kraftausdrücke gespritzt wurden, entdeckte ich kein lebendes Objekt, sondern nur zwei offene Hütten oder besser Lauben, die auf der Höhe der Kuppe an einem Punkte, von dem aus man nach Süden und Norden die Straße weit überblicken kann, errichtet waren. Sie waren aus ein paar unbehauenen Stämmen, auf denen ein Grasdach ruhte, roh gezimmert. Inzwischen hatten sich die Träger aufgeschlossen und mit ihnen viele Eingeborene, die neugierig den Schwanz der Karawane begleiteten. Ich fragte sie und den Führer, was das alles zu bedeuten hätte und hörte von ihnen mit ungläubigem Ohr, daß hier ein Luginsland frecher Räuber wäre, die Tag und Nacht an dieser Stelle Wache hielten, jeden einsam vorüberziehenden Wanderer töteten und beraubten, Weiber und Kinder aber mit sich schleppten.

Wer diese Unholde seien?

Batwa, die erst seit ein paar Jahren in dieser Gegend hausten, in den Urwäldern des Mikeno versteckt wohnten und jagten, in erntereife Felder brächen, mitnähmen, was sie nur tragen könnten und nur mit einigen wenigen Gemeinden friedlichen Verkehr hätten, die sich ihre Ruhe durch freiwilligen Tribut erkaufen, gelegentlich auch Lebensmittel gegen Waffen eintauschen, in deren Herstellung die Batwazwerge Meister seien.

Zwerge?

Ja wohl und so groß – dabei hielt der Erzähler die Hand dicht über den Erdboden, eine Übertreibung, die mir nicht geringes Behagen bereitete; aber ich blieb ernst, denn ich wollte mehr von ihm erfahren.

Warum sie diese Quälgeister nicht totschlügen?

Allgemeines Oh des Entsetzens – fast hätte ich geschrieben: »bekreuzigen«.

Ja, warum denn nicht? Seien denn die Zwerge so zahlreich?

Nein, vielleicht fünfzehn oder zwanzig Mann.

Also?

Abwehrendes Heben der Hände und ungeduldiges Achselzucken, so, als wenn sie dächten: was hat denn der mami? Will er uns foppen, daß er fragt, warum wir nicht gegen Batwa kämpfen? Nach einer kurzen Pause des Schweigens errate ich ihren Grund und frage weiter:

Ob denn die Zwerge so furchtbar seien?

Aber ja doch, mami! Mit dir zusammen wollen wir sie schon bekriegen, denn du bist stark, du hast Feuer in eisernen Röhren und Talismane, um gegen ihre Künste dich zu schützen. Aber wir, mami? Wir sind Bettler, arme, schwache Bettler. Was vermöchten wir gegen die Batwa, die wie die Tiere des Waldes leben und von ihnen ihre Sprache und Listen gelernt haben. Seit Urbeginn hassen und verfolgen sie uns, weil Kitwa, der erste Zwerg und Sohn des ersten Menschen seinen Bruder erschlug und mit dem Fluch des Vaters in die Wildnis ging Eine sehr merkwürdige Analogie zu Kain und Abel. Als der erste Mensch in Ruanda lebte, mit seinen fünf Söhnen Kitussi, Kitwa, Kinjabungu etc., erschlug Kitwa aus Neid einen seiner Brüder. Der Vater wollte ihn zuerst töten, stand aber davon ab, weil es sein eigen Fleisch und Blut war. Doch schickte er ihn mit dem Fluche, daß alle seine Nachkommen als Paria unter den Nachkommen der anderen Söhne leben sollten, in die Wildnis.. Wenn aber der mami die Zwerge in ihren Wäldern aufsuchen und ihnen den Knaben, den sie erst vor wenigen Tagen geraubt haben, wieder abnehmen will, so werden wir dem mami einen Führer geben und ihn » Rukisa«, d. h. »Retter« des Landes nennen.

Während dieser Gespräche waren wir bis zur Höhe der Kuppe und zu den Lauben hinaufgestiegen, wo glimmende Herdfeuer und Reste eines frisch gerösteten Huhnes, dessen Federn ringsum verstreut waren, darauf hinwiesen, daß die Wächter sie erst verlassen hatten, als sie von meinem Führer sich entdeckt sahen.

Ich ließ hier das Lager aufschlagen und brach sofort mit sieben Askaris und einem Eingeborenen an der Spitze nach Osten auf. Zuerst ging es durch dichten Busch oder Lichtungen, die mit Adlerfarnen und wilden Bananen bestanden waren. Nach etwa einer halben Stunde, als wir gerade eine enge Schlucht querten, lief unser Führer plötzlich davon und hieß uns, ihm rasch zu folgen. Offenbar hatte er irgend etwas Verdächtiges gesehen. Nach wenigen Minuten schon erblickte ich das Wild, auf das er Jagd machte; ein paar alte Zwergenweiber, die keuchend durch Gras und Farren hindurch einen Abhang hinaufkletterten. Aber bald konnten sie nicht mehr weiter, ergaben sich in ihr Schicksal und ließen sich willig von meinen Leuten einfangen. Es waren zwei greuliche, gesalbte Hexen, die aus irgend einer verborgenen Zisterne Wasser geholt hatten. Ein Schurz aus zerschlissenen Bananenblättern deckte ihre Scham; als Schmuck trugen die welken Körper nur ein paar Ketten von eng aneinandergereihten bläulichen Milchglasscheibchen, die aus einem Schneckengehäuse gefertigt waren. Außerdem hatten beide einen gestrickten Beutel mit Tabak und Pfeifen.

Was in aller Welt sollte ich mit diesen Charitinnen beginnen, die keiner meiner Leute mit einer Feuerzange angerührt hätte, und das will viel sagen bei Menschen, die nicht leicht ein Weib für zu häßlich oder zu alt erachten. Einstweilen schickte ich sie mit einem meiner Leute ins Lager zurück, um sie später zu photographieren und eventuell als Geisel bis zur Rückerstattung des geraubten Knaben zurückzuhalten. Wir anderen setzten indessen unseren Marsch nach Osten weiter fort.

Bald traten wir in immer dichter werdenden Urwald ein; je weiter wir vorwärts drangen, um so beschwerlicher wurde der Weg. Stunde um Stunde verrann, schon stand die Sonne scheitelrecht über unseren Häuptern und sandte nur spärliche Strahlen durch das dichte Blätterdach, in dessen Schatten es drückend schwül und die Luft von dem betäubenden Geruche wilden Jasmins, gemengt mit dem widerlichen süßen einer überall auf dem feuchten Boden wuchernden Pilzart erfüllt war. Bisweilen kreuzten wir die Pfade der Zwerge, aber mein Führer warnte dringend, sich ihnen anzuvertrauen, weil Fallen und giftige Dornen und mit Giftpfeilen bewehrte Wächter auf den Ungerufenen lauerten. Immer steiler mußten wir bergauf und bergab, oft durch enggewundene Schluchten und über tief eingeschnittene, ausgetrocknete Rinnen. Mein Gewehr hatte ich längst abgeben müssen, denn auf große Strecken mußten wir auf allen Vieren durch das dichte Unterholz kriechen. In Fetzen hingen schon unser aller Kleider, und kein einziger unter uns war, der nicht an drei, vier Stellen blutete. Der Führer, der dicht vor mir ging und an solche Strapazen besser gewöhnt war, ließ rücksichtslos die Zweige des Dickichts, durch das wir uns zwängten, zurückschnellen, so daß ich immer wieder Gefahr lief, meine Augen zu verletzen. Vier Stunden waren wir so ohne größere Pause vorgedrungen und erschöpft, durchnäßt, mit klopfendem Herzen und keuchenden Lungen kletterten wir schweigsam hintereinander her, und nur der Führer, der in beständiger Furcht vor verborgenen Fallen schwebte, hielt leise murmelnd Selbstgespräche. Bisweilen, wenn irgendwo ein aufgescheuchtes Tier durch das Unterholz brach oder ein dürrer Ast unter einem unvorsichtigen Tritt laut knackte, dann blieb er wie angegossen stehen und horchte mit gespanntem Gesichtsausdruck in die Ferne, bevor er uns wieder langsam voranschritt.

Da, an einer besonders dunklen Stelle – wir kletterten gerade in großen Krümmungen steil aufwärts – ist der Führer plötzlich vor mir wie vom Erdboden verschlungen und gleichzeitig sehe ich wenige Schritte über mir, hinter einem großen Felsblock halb verborgen, den Oberkörper eines zwerghaften Alten mit auffallend dickem Schädel und weißem Haupthaar auftauchen, über dessen Lippen eine Flut zorniger Rufe dringt, während seine Augen sich starr in das Dunkel des Gebüsches einbohren, um zu erkennen, welcher Art die Ankömmlinge sind. Seine rechte Hand holt mit einem riesigen Speer weit gegen mich zum Wurfe aus, während seine Linke, Bogen und Pfeile krampfhaft umschließend, am Leibe herabhängt. Gleichzeitig kracht neben meinem linken Ohre ein Schuß, dem aus all den verborgenen Schluchten ringsum ein vielfaches Echo antwortet, der Alte reckt mit hellem Aufschrei beide Arme hoch und so rasch wie sie gekommen, verschwand die seltsame Erscheinung. Wir lauschten: nichts ist in dem in Mittagsgluten schlafenden Walde hörbar, als das feine Summen der Insekten und der gellende Ruf eines durch das Rollen des Schusses aufgeschreckten Pisangvogels. All dies hatte sich so rasch, so traumhaft abgespielt, daß ich kaum versucht hatte, nach meinem Gewehr zu greifen, oder eine Abwehrbewegung gegen den auf mich gerichteten Speer zu machen und erst als der Führer mit unglaublich stupidem Gesichtsausdruck durch die Spalte des Dickichts lugte, in dem er kurz vorher so pfeilschnell verschwunden war, löste sich unser aller Spannung und jetzt erst wurde ich mir klar, daß keine Halluzination ein längst vergessenes Bild aus Reisebüchern, die meine Jugend verschlang, mir vorgespiegelt, sondern daß ich Wirklichkeit erlebt hatte.

Der König von Ruanda.

So rasch, aber auch so vorsichtig wie möglich zogen wir weiter. Da, wo der Zwerg gestanden hatte, war ein Baumstamm mit Blut bespritzt, dann aber hörte jede Spur auf. Schon nach kurzer Zeit traten wir ganz unvermittelt auf eine Lichtung hinaus, die einen Bergzipfel einnahm. Jenseits einer Einsattelung begann der Urwald wieder steil aufzusteigen. Sechs bis acht große, gutgebaute Hütten standen kreisförmig am Rande dieser Lichtung und ungefähr ebenso viel Zwerge erwarteten uns hinter den Bäumen des jenseitigen Urwaldes und empfingen uns mit einer Salve von Pfeilen, die wirkungslos zehn und zwanzig Schritt vor uns niederfielen oder in den Hüttendächern sich festspießten. Als gleichzeitig meine Leute ein sinnloses Schnellfeuer beginnen, verschwinden die Zwerge alle im Dickicht des Urwaldes. Ich war gerade im Begriff, die Hütten zu untersuchen, als meine Leute in dem toten Winkel der Einsattelung den Alten von vorhin erblickten, wie er sich, laut um Hilfe schreiend, vergebens bemüht, mit zerschmettertem Schenkel den jenseitigen Abhang hinaufzuklettern. Ich schickte Tangatschuma und Osmani hin, um ihm den Gnadenschuß zu geben. Mir selbst schnitten seine Rufe zu sehr in die Seele, als daß ich seinen Anblick hätte ertragen können. Als meine Leute ihn erreichten, kniete er nieder und versuchte mit letzter Kraft sich ihrer mit seinem Bogen zu erwehren, aber zwei Brustschüsse streckten ihn im selben Augenblick nieder.

In den Hütten, die sehr sauber und von gestohlenen Gütern vollgepfropft waren, fand ich hinter ein paar Körben versteckt, halb ohnmächtig vor Angst den geraubten Knaben, einen Burschen von etwa neun Jahren. Das arme Tierchen war so eingeschüchtert durch die Ereignisse der letzten Wochen und durch den Anblick der fremden Männer, daß ihn erst die Zusprache des ihm bekannten Führers wieder zur Besinnung bringen konnte. Er wurde noch in der gleichen Nacht von mir seinen Eltern im Triumphzuge zugeschickt, als ich nach neunstündiger Abwesenheit todmüde im Lager wieder eintraf. Die beiden Hexen fand ich nicht mehr vor; sie waren ihrem Wächter bald entschlüpft.

Dem von uns getöteten Häuptling, der ebenso wie die übrigen vielleicht 140 bis 145 Zentimeter groß war, nahm ich seinen Bogen und eine große Zahl Pfeile ab. Andere fanden wir in den Hütten hängend oder auf der eiligen Flucht über den Weg gestreut. Diese Waffen hatten für mich ein besonderes Interesse. – – – – – – – – – – – –

*

– – – – – – – – – – – – – – – Als Graf Goetzen von seiner Reise zurückkehrte, brachte einer seiner beiden Begleiter, Dr. Kersting, die Nachricht mit, er habe auf seiner Vulkanexpedition, während Goetzen seine Bootsfahrt um das nördliche Viertel des Kiwu machte, die in Ujungu endigte, des Abends Zwerge in Höhlen am Fuße des Vulkans gesehen, die aus mehreren Stücken zusammengesetzte mit Rotangsehnen bespannte Bögen getragen hätten. Diese Angaben begegneten in Ethnographenkreisen Zweifel; ohne Kerstings Zuverlässigkeit auch nur im entferntesten zu beargwöhnen, glaubte man, er habe sich im Dämmerlicht getäuscht und als ich ihn vor meiner Abreise, ich glaube Anfang 1897 im Museum für Völkerkunde zusammen mit Prof. v. Luschan sprach, lenkte letzterer meine Aufmerksamkeit besonders auf diese Bögen. Ich hatte in dem oben erwähnten Zusammenstoße mit den Zwergen das Glück, diese Bögen zu finden und durfte eine große Zahl davon nach Berlin senden. Diese Bögen, die damals wegen ihrer Isoliertheit durchaus rätselhaft schienen, bestehen aus einem Teil eines gespaltenen Bambusstammes, in dessen inneren hohlen Teil ein massives Stück Holz, auch Bambus, eingelegt ist. Beide Stücke werden mit Bastfasern umwunden und zusammengehalten. Die Sehne wird von einem breiten Bambusstreifen gebildet – nicht von Rotang; Rotangpalmen habe ich niemals in den hiesigen Wäldern gesehen – und ist durch einen überaus künstlich geflochtenen Graszopf am Bogen befestigt. Auch die Pfeile waren sehr merkwürdig und von allen afrikanischen Pfeilen durch ihre Bügelfiederung unterschieden. Entsprechend der breiten Sehne hatten sie am unteren Ende keinen Spalt, sondern einen trommelschlegelartigen Knopf. – – – – – – – – – – – –

*

Nach dieser Episode, die mich sehr interessierte, aber psychisch doch auch sehr mitgenommen hatte, marschierte ich in zwei langen Märschen hierher. Der Weg führte an hundert kleinen Kratern vorbei, durch die reiche Provinz Bugoie, dann durch das Tal des Ssabeje, der einen prächtigen Fall bildet und zuletzt die Höhe hinauf, von der aus sich mir zum erstenmal der Blick auf diesen wundervollen See eröffnete, bis hinüber zu den in blauen Dünsten verschwimmenden Inseln und den westlichen Randbergen.

Nun lagere ich seit gestern hier dicht am Wasser, am schönen Strande von Kissenje, blicke nach Süden über die stille Flut, nach Norden auf das kühne Profil des Niragongwe, der von hier aus gesehen als breiter Kegelstumpf erscheint und suche mir einsame Spaziergänge zwischen dem Park von Kandelaber-Euphorbien, der die Ebene bedeckt.

26. Juli. (Am Njawarongo-Knie). Zwei Tage lang ruhte meine Karawane sich am Kiwustrande aus. Herrliche Tage, die meinen Nerven ungemein wohl taten, denn ich konnte den Anblick des alten Zwerges nicht vergessen, wie er im Walde die Arme hochwarf und seinen hellen Schrei ausstieß – »jä« rief er, geradezu als ob er Jesus rufen wollte – noch das andere Bild, wie er hilferufend, mit zerschmettertem Oberschenkel den Abhang hinaufklettern wollte und immer wieder zurückrollte. Es war der erste Mensch, den ich töten ließ, ein Neger, ein Zwerg, ein Räuber, der gegen mich seinen Speer gerichtet hatte – und doch, und doch! Aber ich weiß auch, daß ich selbst alles, was er an Angst und Grauen und an wahnsinnigem Entsetzen in jenem Augenblick empfand, gleich ihm fühlte und litt und daß ich wie befreit aufatmete, als die beiden Schüsse durch den Wald rollten, die für ihn der Gnadenschuß – der Schuß der Gnade – waren. Ich würde mir lieber die Zunge abbeißen, als in diesen Briefen ein unwahres Wort über meine Gefühle sagen; am allerwenigsten aber würde ich Gefühle erheucheln, um für humaner als andere zu gelten. Ich bin es nicht, denn ich könnte ohne jede sentimentale Regung, wenn es sein müßte und Not oder Zwang es befählen, Menschen töten; nur lange leiden sollen sie nicht; weder Mensch noch Tier, und der Anblick eines Leidenden, ob es nun eine wundgeschossene Bestie ist, die elend im Dickicht zugrunde geht, oder ein armes Vögelchen, das vom Schrot nur geflügelt wurde, oder ein Zwerghäuptling, der schreiend mit zerschmettertem Schenkel immer wieder einen Abhang hinabrollt – dies alles wirkt gleich stark auf mich und verfolgt mich bis in die Träume meiner Nächte. – – – –

Vom Kiwu bis hierher waren es neun Tage und meist sehr mühselige Märsche. Wir mußten das Randgebirge von Westen nach Osten kreuzen; steilauf, steilab, zuerst durch bewohnte Gegend, in der viele Schmiede das Erz aus den Bergen gewinnen und in großen Schmelzöfen verarbeiten; dann durch Urwald, den in einer Höhe von 2300 Meter hochstämmiger, im Nachtwind gleich Aeolsharfen seufzender Bambus ablöst und jenseits der Wasserscheide wieder hinab und zuletzt durch reiche Siedelungen längs des Ssatinje, bis wir 26 Tage, nachdem wir ihn verlassen, wieder am Njawarongo standen, da wo er den Mkunga in sich aufnimmt.

Was sich beim Weitermarsch an seinen Ufern ereignete und wie ich die Nilquelle fand, darüber soll der nächste Brief dem Leser erzählen.