|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Kandy verließ ich am Tage nach Dipawali.

An diesem Tage feiern die Hindu Wischnus, des Herrn, des Erhalters Sieg über den furchtbaren Riesen Nadrak Asura nach langem, gefährlichem Kampf. Zum Gedächtnis der Tat baden die Hindu in der Nacht des Festtags ihren Körper in Sesamöl, das bei dieser Gelegenheit die magnetische Kraft des heiligen Gangeswassers besitzt. Nach dem Bade aber ziehen sie funkelnagelneue Gewänder an. Außerdem beginnt zu Dipawali ein neues Geschäftsjahr, die Bücher werden mit einer Formel eröffnet, die an unser »Mit Gott!« erinnert, die aber die Gunst Ganeschas, des Elefantengottes, auf das Geschäftsgebaren des gläubigen Kaufmanns herabfleht.

(Ich hege den ernsten Verdacht, daß die Öl- und Tuchhändler Wischnu in seinem Kampfe mit dem Riesen wichtige Handlangerdienste geleistet haben und daß Dipawali die Belohnung ist.)

Die Hinduwelt in Kandy, zumeist arme Tamilen, geht in blendendem Rot, Violett und Batik spazieren. Auch die Arrakschänken haben, wie es sich in der Stadt bemerkbar macht, nicht zu klagen. –

Ich kann wohl behaupten, daß ich unter den Tamilen im Hindutempel gute Freunde besitze. Sooft ich mich dort sehen lasse, werde ich mit einem Kranz weißer Tempelblumen geschmückt. Heute hat mir der junge, wunderschöne Oberbrahmine des Tempels gar eine Handvoll von der heiligen Asche in die Handflächen geschüttet, damit ich mir die Stirne bestreiche. Er hat mir sogar die Schale mit Öl hingehalten, damit ich mir die Stelle zwischen den Augen, wo der Sitz der Seele sich befindet, betupfe – er selbst darf mich nicht berühren, denn er zelebriert die Messe in den vier Kapellen des Tempels. Wenn ich mich des Öls und der Asche bediente, wäre ich wohl meiner Sünden ledig. Aber was nützt es, ich bin doch kein Tamile, kein Hindu.

Auf meiner weißen Stirn sind die Aschezeichen nicht so deutlich 110 wahrnehmbar wie auf den braunen nackten Körpern der Beter im Tempel. Die weisen heute ganz besondere Bemalung auf. Die Stirn ist unter den wagerechten Strichen ganz hell geworden. Die drei breiten, das Lebensprinzip symbolisierenden Streifen bedecken die Oberarme fast bis an die Ellbogen. Eine dicke Schicht Asche tüncht die Oberkörper mit grauer, grauenerregender Patina. All dies erinnert an die Kriegsbemalung der Papuas, der Buschmänner, der Maori, primitivster Volksstämme; und doch sind die jungen Tamilen dahier Menschen, die unserer Zivilisation nahestehen. (Die heilige Asche, aus Kuhdünger gebrannt, vertritt bei den Hindu die Stelle des Weihwassers, wird ähnlich, aber bei weitem ausgiebiger gebraucht.)

Diese Tamilen, ich verständige mich ausgezeichnet mit ihnen, sie sprechen ein vortreffliches Englisch, sind freundlich und mit Eifer bemüht, mich zu belehren.

Von dem eifrigsten und liebenswertesten, einem jungen Goldhändler, erfahre ich, daß der Hinduglaube, der mir Europäer mit seinen hunderttausend Göttern und Dämonen, seinem Elefanten, Affen, Lingamkult so barbarisch und entsetzlich erscheint, im Grunde Monotheismus ist, mit dem Christenglauben viele Berührungspunkte besitzt. Der Stier, der Affe, der Elefant, Kali, Wischnu und Schiwa sind nur verschiedene Verkörperungen des einen, höchsten Wesens: des Sundareschwara, und die schreckenerregenden Figuren in den vier höhlenartigen Kapellen des Tempels, vor denen der Brahmine nacheinander die heilige Handlung vollführt, sollen durch ihre Folge und Vielfältigkeit die Andacht der Gläubigen multiplizieren. (Trimurti, die Dreigestalt des Hindugottes, ist ja mit der Dreifaltigkeit der Christen wesensverwandt.)

Die Opfergebärde vor den Altären ist wunderschön. Süß und betäubend duften die Blumen, die in zierlichen Mustern auf dem Stein geordnet liegen. Tier- und Blutopfer sind nicht mehr üblich. Die Verbindung, der Einfluß des Jainglaubens hat sie aus der Zeremonie der Hindu weggefegt. Indes, es gibt ja wohl noch trübe Formen des Opfers, und zwar nicht nur unter den Veddas, sondern im Norden der Insel, in den Wäldern zwischen Anuradjapura und Trincomali an der Ostküste Ceylons. Dort schneiden sich z. B. besonders fromme Hindu aus Andacht die Kehle durch, um das Wohlgefallen des 111 höchsten Wesens zu erregen. (Sie schneiden sich den Hals – nicht ganz – durch, sind besonders darauf bedacht, den Adamsapfel, die Schlagader, die Luftröhre zu schonen, immerhin aber ist es ein tiefer Schnitt, den sie sich beibringen, der Blutverlust ungeheuer; so erklärt mir der junge Goldhändler, der selber aus jener Gegend stammt; die Heilung erfordert zuweilen Monate, viele sterben auch an Blutverlust, Blutvergiftung, Herzschwäche.)

Da wir von heiligen Dingen reden, kommt die Sprache bald auf Gandhi. Plötzlich merke ich an der Stimme, dem Gesichtsausdruck der näher Zusammenrückenden, an dem Ernst, der sich dieser jungen Menschen mit einemmal bemächtigt, daß sich ja in der Person des Mahatma bereits eine Inkarnation des höchsten Wesens vollzogen hat – Ramakrischna wandelt aufs neue auf Erden, ein neuer Mahavira ist dem Volke erschienen, eine heutige, irdisch-überirdische, menschlich verklärte Verkörperung des ewigen Gottes bestätigt die Behauptung des jungen Tamilen: Hinduglaube und Christenglaube berührten sich, denn was ist Gandhi wenn nicht Jesus, der Erlöser?

Sie stehen alle in praktischen, Intelligenz voraussetzenden Berufen, diese jungen, halbnackten, graubemalten Menschen um mich her. Die Zeilen, die einer von ihnen mir in mein Buch geschrieben hat, sind in fehlerfreiem Englisch abgefaßt. Einer zeigt Kenntnisse, die mich verblüffen. Er weiß von den herrlichen Übersetzungen der Upanischaden, der Bhagawad Gita ins Deutsche, sein Vater steht in Geschäftsverbindung mit deutschen Kaufleuten, war in Hamburg, er selber notiert sich meinen Namen, wird mich im Laufe der nächsten Jahre in Europa aufsuchen. Einer ist unter ihnen, der erkundigt sich, beleidigend oft, immer, wenn ich von einer gelehrten Gesellschaft oder von einem Kreis spreche, der sich das Studium der Religionen des Ostens zur Aufgabe gemacht hat: wer gibt das Geld dazu? wer finanziert dies? das? Will schließlich wissen, wo ich das Geld zu meiner Reise herhabe – und ich halte, im Dipawalitempel, vor einer ehrerbietig zuhörenden Schar frommer, graubemalter, halbnackter Hindu einen längeren Vortrag über den Verlag S. Fischer.

Madura, die Süße, die alte heilige Stadt an der Südspitze der Indischen Halbinsel, ist die dritte ihres Namens.

112 In den alten Büchern der Tamilen wird das erste Madura als die Stadt des Goldenen Tores genannt (wie heute San Franzisko); diese äußerst prächtige Stadt hat sich auf dem nun im Meere versunkenen riesigen Kontinent zwischen Ceylon und Australien befunden – rätselhafte untergegangene Welt; ihr Gedächtnis ragt noch ins historische Zeitalter des Menschengeschlechtes empor, wie ein Pik, eine geborstene Vulkangruppe, wie jene mit Menschenkopfsäulen übersäte Osterinsel im Stillen Ozean.

Das zweite Madura aber stand, wo ich jetzt stehe, an der Stelle, auf der sich jetzt die dritte Stadt dieses Namens erhebt. –

Vom Wall des Königspalastes hat man einen Blick rings über das weite bergige Land.

Schon sinkt die Sonne, die Konturen der Berge, der näheren Hügel zeichnen sich deutlich ab an dem gewitterschweren Horizont. Ich bemerke, erstaunend, etwas: seltsame Formen haben diese Berge um die heilige Tempelstadt Madura! Einer gleicht einem liegenden Elefanten, den Rüsselabhang hat er lang vor sich ins grünende Gartenland gestreckt. Ein anderer sieht, scheckig und lang hingedehnt, wie eine Schlange aus. Einer gleicht einem weißen, buckligen Rind, das sich auf seine Vorderbeine niedergelassen hat. Die heiligen Tiere der Hindu – diese Berge – leicht ergibt sich eine Gedankenverbindung, zieht man die Phantasie, die Schrecken, die Not des nach Überirdischem ausschauenden, im Irdischen befangenen Menschengeistes in Betracht. Wer war zuerst da? Der Berg? Das Tier?

Madura haben die Europäer in Ruhe gelassen. Man sieht kaum ein weißes Gesicht in den Straßen. Es gibt auch kein Hotel. Dafür hat diese Stadt, zum erstenmal genieße ich's voll und mit berauschender Eindringlichkeit, den ungebrochenen Zauber des sagenhaft unwirklichen Orients.

Die Menschen dravidischer Rasse, dunkler, von schmutzigbrauner Farbe, sind häßlicher als die zarten Singhalesen der Paradiesinsel. Eingedrückte Nasen, abgeplattete Stirnen. Manche breit, herkulisch gebaut, viele fett, schwabblig, mit hängenden Bäuchen, behaarten Weiberbrüsten. An Hanuman, den Affengott, der mit seinen Affenmannen, vom Norden herkommend, dem fliehenden Ramakrischna die (heute halbversunkene) Adamsbrücke nach Ceylon gebaut hat, erinnern viele Menschen Maduras, die ich durch die wildbunten Straßen ziehen sehe.

113 Diese Stadt ist offenkundig reich. Tuchweber, Seidenspinner wohnen in ihr. Dunkelrot und indigoblau sind die Farben Maduras, sie kehren in den Gewändern der Frauen regelmäßig wieder. Heute, nach Dipawali, leuchten diese Farben in zwiefacher Glut.

Noch eins fällt auf: die unerhörte Überladenheit der Weiber, auch der ärmsten, aus den verachtetsten Kasten stammenden, mit Goldschmuck. In Ceylon haben sie sich die Ohrmuscheln rings mit kleinen Goldringlein, Schrauben, Pilzen bespickt – hier hängen ihnen Kugeln, Stangen, Räder aus Gold überall im Gesicht, an den Nasenflügeln, lieblich mit Rotz vermengt, in den Ohren, am Hals, an Arm und Fußknöcheln. Manchen hängen die Ohrlappen bis auf die Schultern herunter; Goldkugeln, Ringe, Schubkarrenräder mit Perlen baumeln daran. Ist die Besitzerin dieser niet- und nagelfesten Schätze verarmt und das Ohrgehänge beim Pfandverleiher geblieben, so kann man durch das Loch im Ohrlappen die Faust durchstecken.

Die Bemalung der Männerkörper erscheint mir wilder, bestialischer als auf Ceylon. Die Schiwa-Anhänger tragen auf der Stirn und auf dem Körper die wagerechten Aschenstriche, die Anhänger Wischnus aber (diese gehören durchweg den höheren Kasten an) haben von der Nase aufwärts bis zum Haaransatz bzw. dorthin, wo das Haar auf dem Schädel wegrasiert ist, eine Gabel aus weißer Farbe gemalt, in deren Mitte der karminfarbene oder goldene Tupfen funkelt. Ich frage meinen Führer, wie das kommt. Wischnu und Schiwa seien doch eins! Und ob die verschieden Bemalten sich bekriegten. Nein, sie vertragen sich ganz gut. –

Überall in der Stadt wandeln sanfte, weiße Kühe umher, still in sich wiederkäuende Tiere mit einem Fettbuckel und hängenden weißen Gardinen unterm Kinn. Es sind die heiligen Tiere der Hindu (und besonders der Jain), die jeder füttert, streichelt, schont, verehrt. Menschen und Wagen weichen ihnen aus. Auf dem Bahnhof (»nicht für es gebaut«, siehe Chr. Morgenstern) spaziert ein weißes Kalb zwischen den Gleisen auf und nieder (was Menschen Geldstrafe einträgt!) – der Schnellzug muß sein Tempo mäßigen, sonst gibt's einen Religionskrieg.

Sie liefern die Gottesgabe Milch, die sanften Tiere, die gute Butter, wie bekannt; aber aus ihren Eingeweiden kommt auch der heilige Kuhflatsch hervor, das Weihwasser der Hindu, mit dem sie sich, wie bereits erwähnt, ihre Körper bestreichen, ihre Seelen entsühnen. –

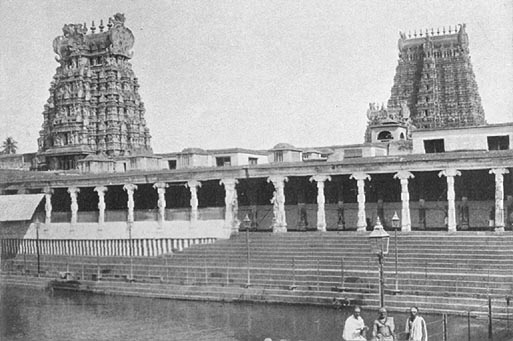

Die Hüter des Tores, Madura

114 Am ersten Abend, den ich in Madura verbringe, erlebe ich den Tempel, den hochberühmten, hochheiligen, von neun Türmen bewachten Bezirk der Gottheit Schiwa.

Von Dipawali her knallt es noch durch die steinernen Hallen, die Statuenreihen, das Labyrinth der tausend Säulen, die von ungezählten Ölflämmchen umflirrten Kapellen Kalis, des Lingams, des Affengottes, des weisen Ganesch, des vielarmigen Wischnu, der tanzt, jagt, Hochzeit feiert, in wilden Verrenkungen aus dem Schatten stürzt, in den Schatten zurücksinkt. Der riesige, düstere Tempel mit seinen wirr sich durcheinanderschlingenden Gängen, Galerien, Hallen und Winkelwegen ist von Tausenden nackter, grell bemalter, kreischender oder stummer schwarzer, grauer, brauner Menschen durchwogt. In ihrer Mitte bin ich der einzige Weiße.

In meinem hellen Tropenanzug, den Tropenhelm auf dem Kopf, Schuhe an den Füßen, gehe ich langsam durch das Heiligtum, das ungeheure, verwirrende Wirrwarr von Säulen, Bogen, Nischen, Gängen, in dem sich die Mauern Geschrei und Gedröhn, Schatten und Flammengeruch zuwerfen, in dem Weihrauch, Menschenausdünstung, Tierkot und das süßliche Schwelen verbrannter Tuberosen den Atem benimmt, die Sinne verschlägt – aus den düsterbunten Leibern sehe ich Augen auf mich gerichtet, ich erschrecke – vom Boden starrt mich ein Augenpaar an, es ist ein Krüppel, er kriecht auf dem Bauch – ein Henker bleibt vor mir stehen, es ist ein mit Rot bestrichener dunkler Herkules – ein Tempelelefant schreitet dunkel im Dunkeln daher, ich drücke mich in eine Nische – auf dem Boden, knapp vor meinen Füßen, liegen Schlafende, Pilger, etwas stöhnt vor meinen Schritten auf, ich trete in glitschrige Pfützen, dort schrillt es, klirrt's, kreischt's in der Finsternis, die Tempelkakadus rasseln an ihren Ringen, ich hätte den Führer behalten sollen, kenne mich nicht mehr aus, weiß nicht, vor welchem Tor mein Wagen auf mich wartet, ein paar Krüppel, Bettler, nackte Kinder haben sich mir an die Fersen geheftet, ich habe all mein Kleingeld weggegeben, Säb, Säb, Säb! ich mache im Gehen die Geste des Nichtsmehrhabens, vergeblich rede ich mir ein: es sind friedliebende, tierschonende, sanfte und gläubige Menschen, ihre Bemalung beweist ja gerade Heiligung, Entsühnung, Opfer, die gräßlich phantastischen Skulpturen, Löwen im Kampf mit Greifen, Greifen, die 115 Elefanten den Rüssel aus dem Leibe reißen, Affengötzen, dräuende kreischende Nacht, von Glockengebimmel, fernem Gesang, verzücktem Taumel schwitzender, hin und her schießender, dunkelrot und indigoblau bemalter Menschenfresser durchtost, Nebel, Rauchwolken um meinen Kopf – zum erstenmal im Leben faßt mich ein abgründiges, wildes, panisches Entsetzen an: ich bin der einzige Weiße in dieser Nacht, ich bin ein Weißer, ein Weißer!! – – –

In der stinkenden Baracke, in der ich bis zum Morgen bleiben soll, hat irgendein Händler ein halbes Hundert kleiner, mittlerer, ganz großer Ebenholzelefanten mit Elfenbeinstoßzähnen aufgestellt.

Durch das von Eisenbahnlichtern durchzuckte Dunkel fallen Schattenreflexe, sie laufen, klein und groß, wie gespenstische Ratten über die Bettdecke, die Wände, den Fußboden, während es hier und dort von länglichen gelben, regellosen Doppelblitzen aufleuchtet. Mir ist, als habe ich mir in der muffigen Hölle das Sumpffieber geholt! Bis Mitternacht bleibe ich auf dem Stuhl in der Mitte des Zimmers sitzen, von den Elefanten angeglotzt. Läuft unten ein Zug in die Halle ein, dann schwingt die ganze Bude, ich, mein Stuhl mit, nur die verdammten Elefanten bewahren ihr Gleichgewicht.

Um eins entschließe ich mich, zu Bette zu gehen. Aus meiner Handtasche nehme ich das seidene Bettlaken – Freunde haben es mir geschenkt, freundliche europäische Gedanken trägt es in seinem Gewebe – in seinen Falten aber hat, ehe ich meine Reise antrat, ehe ich es in meine Handtasche gepackt habe . . .

Knapp vor dem Einschlafen bestätige ich mir, daß wir alle Fetischanbeter sind, alle! –

Im Sonnenlicht zeigt Madura, der Tempel, seine Architektur, die Menschen und Tiere, die in ihm leben, ein weniger schreckhaftes, zuweilen fast putzig bizarres Gesicht.

Vor dem üppig geschnitzten Tempeltor stehen sechs kleine Knaben, von einem Brahminen beaufsichtigt, klirren mit Glöckchen, singen im Chor einen klagenden, hellen, synkopierten Tempelgesang.

Drinnen die Vorhalle mit den acht buntbemalten Glücksgöttinnen ist ein Bazar, der sich noch weit hinein in den Tempel, durch Hallen 116 und Höfe erstreckt. Hier haben Händler Haufen von allerhand Gerät aufgestapelt, das zum Schmücken der Gottheit, aber auch des eigenen Körpers, für Opfer für den Hausaltar, als Nahrung und Ziergerät gebraucht werden kann. Obstberge, Kuchenhügel, Blumenketten, Grasbüschel für die Tempeltiere, Rosenkränze, Schabemesser, Armreifen, Kämme fürs Haar und zweizinkige Zelluloidgabeln für die Stirnbemalung (»Made in Germany«), daneben große graue Edamer Käse – Kuhmist – Aschenkugeln. –

Schriftgelehrte, Wahrsager und Horoskopsteller hocken innerhalb mit bunter Kreide gezeichneter mystischer Pentagramme, Kreise und Hokuspokus; um sie herum ehrerbietig horchende Schüler, Hörer, Kunden.

Mit Messingketten klirrend, die Armmuskulatur durch enge, eiserne Armspangen verkümmert, kommt ein Büßer auf mich zu, sonst ein schöner, alter Herr, wenn auch mit Kuhasche über und über beschmiert; gepflegter, glänzender Bart, an Hans Makart erinnernd; als Bettler unabschüttelbar.

(Der Tempel ist ein Männerklub mit Ecken, in denen man beisammenhockt und schwatzt, wohl auch Geschäfte abschließt; hier und dort sind Geschäftsbücher aufgeschlagen, klimpert es mit Rupien; ein Männertempel, wenn auch zuweilen eine Frau – aus höchster Kaste – zugelassen und in der Menge bemerkbar ist.)

Elefanten, wie die Gläubigen mit Asche bestrichen, mit roten Flammenzeichen bemalt, spazieren umher. Ein Kamel. Viele weiße Kühe. Vor der Kapelle Hanumans, des Affengottes, baumeln die Aras in ihren Ringen. Heilige Pfauen stolzieren aus mystischem Hallendunkel plötzlich in grellstes Sonnenlicht.

Eine alte Engländerin, mit Sonnenschirm, Klappstuhl und Skizzenbuch.

Die Brahminen – durch eine Purpurschnur um den Hals ausgezeichnet – kommen lächelnd an mich Fremden heran, führen mich zu den feinen, in Bündeln nebeneinander aus dem Granitblock herausgehauenen Säulen, die, mit einem Kiesel angeschlagen, wie Glockenspiel ertönen. Die Brahminen geben sich nur mit großen Silbermünzen zufrieden, sie segnen aber, wenn sie sie bekommen haben, den Fremdling und zeigen ihm wohl auch eine oder die andere brünstig obszöne 117 Skulptur an den reich geschnitzten Pilastern, die nur dem Eingeweihten bekannt ist. Auch belohnen Tuberosengirlanden den besonders Freigebigen.

Im Tempel von Madura

Jetzt kann man alles ruhig, in heiterer Gemächlichkeit betrachten, all die furchterregenden Skulpturen, die die Pilaster des weiten Baues schmücken. Die Fabelwesen zeigen ornamentalen Charakter. Der Drache, der dem Elefanten den Rüssel aus dem Leibe reißt, beschreibt mit diesem eine harmonische Wellenlinie von der Decke zum Fußboden nieder. Der Löwe mit dem Drachenschwanz im Maul, die Kobra mit dem Lingam zwischen den Ringen, Ganescha, der weise Gott, halb Mensch, halb Elefant, sitzt auf der Ratte, dem Symbol des Überalleindringens, Ornamente. Hanuman allein ist sich selber Genüge; mit grünem Maul steht er breitbeinig auf seinem Postament, wie ein zufriedener Bourgeois, der es zu verdienten Ehren gebracht hat.

Im immensen Viereck der »tausend Pfeiler« ist der in seine Bestandteile zerlegte Jaggernauthwagen zu sehen, mit bunt bemalten Holzpferden, Spiegelchen, Goldfransen und Flitterkram, wie ein ausrangiertes Ringelspiel.

Aber knapp neben Groteskestem, Wildphantastischem, Abscheulichstem: eine jahrtausendealte, ragende Reliefskulptur – Wischnu der Tänzer, mit hingegebenem Leib, Schiwa der heilige Jäger, sein Oberkörper schwingend in der Anstrengung des Bogenspannens, Schiwa der Hundertarmige, zart und innerlich das sich neigende Haupt, die Hand, die sich mit der Handfläche nach außen auftut, der Fuß, schwebend und doch festen Halt auf dem Boden findend; Schatten nisten zwischen den Gelenken, zwischen Skulptur und Rahmengebälk und Stein und da, plötzlich, mit einem Schlag, tut sich, mitten im Tempel, eine riesige, schimmernde, von Sonnenglanz umwölbte, von goldenen Reflexen durchzuckte Lichtung auf – Potramarai – der heilige Teich der goldenen Lilien, um den der weite Tempelplatz herumgebaut ist.

Teich der Goldenen Lilien

In seinen grünen Schlammgewässern sieht man jetzt, um die Mittagsstunde, Männer betend ihre Körper untertauchen, betend ihre gefalteten Hände hoch übers Haupt erheben. Frauen waschen ihre dunkelroten, goldbraunen, indigofarbenen Sâris. Auf den Stufen, die zu dem Wasser hinunterführen, sitzen und liegen betende, schlafende, von weitem hergekommene Menschen. Die riesigen Türme, die außen den 118 Tempelbezirk umgeben, aus der Umfassungsmauer aufstrebende Pyramiden mit Tausenden haarklein durchgearbeiteter Götterfiguren, spiegeln sich im Wasser, an den Stellen, wo der Schlamm zurückgewichen ist. Die goldenen Reflexe aber schimmern von zweien dieser Türme her, die mit Platten von lauterem Gold gedeckt sind.

Hier ist das Herz von Madura, der heiligen Glaubensstätte des südlichen Indiens.

Welch eine Stunde.

Die Luft flimmert. Aus dem Tempel tönt nah und fern geheimnisvoller Gesang, Glöckchenklingeln, Musik. Bettler, Pilger, Priester steigen zum Wasser hinab, steigen, die Gewänder um ihre noch nassen Glieder schlagend, die Stufen herauf. Der Teich ist wie mit Kupferpatina überzogen; ein Tümpel, giftiger Ansteckungskeime voll, aus dem die Frommen mit beiden Händen Läuterung, Sauberkeit des Körpers und der Seele schöpfen, für die Augen, die Stirne, die Lippen – Säuberung von dem Unrat der üblen Gedanken der Seele, der üblen Instinkte des irdischen Leibes. Dieser hat Gegengifte; ihrer noch mehr aber besitzt die Seele. –

Die Heiligkeit des Bades, die Reinigung des Körpers, die läuternde Kraft des Wassers (in dem nach christlicher Auffassung der Teufel sitzt!) ist die zentrale Vorstellung im religiösen Leben der Ostvölker; wie der Teich symbolisch im Mittelpunkt des Architekturschemas der heiligen Stätten der Hindus ist, ist die fließende Tiefe, das Strömen und Fortschwemmen (bis zur Taufe), die Weihe der aus dem Osten stammenden Gläubigen geblieben. Was wollen dabei unsere Begriffe von Hygiene besagen? Der Tod existiert im Orient in Wirklichkeit gar nicht – die Religion hat sich ein Gegengift gegen die Vernichtung durch die Epidemien geschaffen. Ich werde mit einem gebildeten Hindu oder Jain über die Vivisektion und unsere Serumsheroen sprechen! Wie herrlich ist jener alte Pilger, der dort unten mit gefalteten Händen in den Kupferschlamm taucht, zehnmal, hundertmal, immer nach einem neuen Gebet. Er ist Gottes voll. –

Aber diese Türme, Gopuram, an den Ecken der Gemarkung des Tempelbezirks – glücklicherweise hat jahrhundertelanger Regen und Wind die Farben von den Tausenden kindischer Puppen abgewaschen, 119 aus denen sie zusammengesetzt sind – einen neu erbauten Tempel mit einem ganz frischen bunten Turm sah ich in Madras: der Turm glich einem in Pyramidenform aufgestellten Puppenladen – erst wenn man mit dem Glase jede einzelne Figur betrachtet, gewahrt man die unendliche Zartheit, die rührende Sorgfalt, die an eines und das andere Detail gewendet, an die Monströsität des Gesamteindruckes verschwendet ist!

Hier läßt sich keine Verbindung mehr zwischen der dunklen Rasse, die in diesem Tempelbezirk ihre heiligen Schauer empfängt, und dem Weißen und seinem Schönheitsbegriff konstruieren. Alles versagt. Ja, draußen in der Stadt, in den Bazarstraßen, die Händler, die Geldverdiener, mit denen läßt sich reden. Da versteht sich Weiß und Braun mit Leichtigkeit. Ein Schlag auf das Portemonnaie, und man befindet sich auf dem gleichen Planeten. (Auf dem Haus eines Tuchfabrikanten sah ich eine Reihe von Tempelpuppen, sie zierten den Sims: Schiwa, Ganescha, Hanuman waren zu sehen und die holden Göttinnen des Glückes, die Lakschmis; an den vier Ecken des Daches aber standen, fein modelliert, mit Bajonett, Säbel und Revolver, englische Tommys in Khaki als Schutzgötter der irdischen Macht des Hausherrn, eines kapitalismusgläubigen Hindu!)

Daß einer und der andere dieser halb und ganz nackten, mit Asche und Zinnober bemalten Tempelgänger bereits im P.- and O.-Steamer nach Europa gereist ist, darüber kann kein Zweifel bestehen. Er hat in Bloomsbury in einem Hotel oder Boardinghouse gewohnt, in dem sich Inder behaglich fühlen dürfen; er hat in Piccadilly gegessen, bei Simpson gespeist; er hat die idiotische Mode mitgemacht und zum Abendessen den Smoking angezogen (dann schon lieber ein Plastron aus Kuhdünger!), er hat sich in Paris am Montmartre einen Flirt geleistet. Vielleicht hat er sogar aus einem flandrischen Schützengraben für das europäische Ideal der Demokratie auf Boches geschossen, mit einem Wort, er hat die Segnungen unserer überlegenen weißen Kultur kennengelernt und spaziert jetzt doch wieder halbnackt und in Kriegsbemalung zwischen Kühen, Elefanten, Büßern und Affengöttern herum und betet zu diesen Puppen!!

Ich habe, wie gesagt, in Madura und anderswo einen und den anderen gesehen, den ich im Verdacht hatte; zuweilen, später, hat sich, durch 120 persönliche Bekanntschaft, mein Verdacht in Gewißheit verwandelt; bei anderen aber mochte ich mich täuschen: der Ausdruck der Intelligenz auf dem Gesicht mag ein Abglanz des allbeherrschenden Glaubens gewesen sein, eines, wenn auch finsteren, mir Europäer schwer verständlichen Glaubens, der aber immerhin zwischen Asche und Purpurscheibe sein Zeichen auf Stirn und Augen prägte, – während der Kult gemeiner, dem Kreis unserer Zivilisation angehöriger Alltagsdinge auf den Gesichtern so vieler Miteuropäer das entgegengesetzte Stigma hinterläßt.

Nein, auch die Brücke reinster Menschenliebe, auch die Internationale katexochen wird über diesen Abgrund nicht hinüberleiten. Irgendwo wird die Räson über ein Loch stolpern, einen geborstenen, lockeren Verputz. –

Von Kaschmir bis Kap Comorin, d. h. vom Norden bis zur Südspitze Indiens, bis an das Heiligtum Rameschwaram, südlich von Madura, das ich von der Bahn aus sah, zieht sich eine einzige, ununterbrochene Pilgerstraße durch das Land. In geringen Abständen Tempel, Tempel, Gopuras, Tschaultries, d. h. Pilgerherbergen; jede mit einem Bassin in der Mitte, Ruhestätten für die Nacht, kleinen Kapellen – allen den zahllosen Kasten des sozial in tausend Splitter zerborstenen Landes offen, denn der Pilger gehört keiner Kaste mehr an, er ist der Pilger!

(Im südlichen Deccan allein gibt es elfhundert große, Schiwa geweihte Tempel!)

So mächtig wirkt der Glaube in diesem Volke. So stark herrscht der vielgestaltige Schöpfer über dieses angesichts der Gottheit in einen einzigen Körper zusammenschmelzende Volk der Hindu. –

Daß sich der Hinduismus mit seinen hunderttausend Götzen und Dämonen trotz jahrhundertelanger Christenherrschaft, Christendespotie in solch ungebrochener Form zu halten vermochte, das sollte zu denken geben. Die frühesten Kolonisatoren, die Portugiesen, die folgenden, die Holländer, nahmen es mit der Mission der Kirche, wie die Geschichte lehrt, noch ernst. Jetzt herrscht – High Church, Wesley-Kapelle, Young Mens Christian Association und Heilsarmee können darüber nicht hinwegtäuschen – im Grunde doch nichts weiter als der fremde, oktroyierte Kapitalismus, Zolltarif und nicht das Kruzifix.

121 Vielleicht haben die westlichen Herren dieser unbegreiflichen östlichen Welt ihre Christenmission, resigniert oder vernunftgemäß kühl, schon längst aufgegeben. Vielleicht wird dieses Volk (»Wir haben kein Rückgrat!« sagte mir ein gelehrter und angesehener Hindu!) außer von den Schrecken seiner Hinduhölle immerhin noch von der Angst vor den Strafen der englischen Justiz im Zaume gehalten. (Sicherlich verehrt es eine weiße Kuh inniger als einen weißen Menschen!) Daß sich aber dieser Glaube mit ungebrochener Kraft erhält, muß als Beweis für den Fehlschlag des christlichen Imperialismus erklärt werden. Der heilige Geist hat sich verflüchtigt, was blieb, ist Geschäftsgeist, Kattun.

Der Glaube an die Dämonenlegionen, die Puppenhunderttausend der Hindureligion kann nur aus der Vorstellung, vielleicht der Erkenntnis herstammen, daß diese Welt der Menschen eben von Dämonen, d. h. Verkörperungen entsetzlicher, feindseliger, unerklärlicher Leidenschaften erfüllt ist. Sie stopfen diese Dämonen nicht aus ihrem Glauben in die Welt hinein, sie destillieren sie aus ihr heraus, kraft ihrer tagtäglich erneuten Erfahrung. Es läßt sich denken, wie viele von den verhaßten Dämonen in der Vorstellung dieser dunklen Menschen weiße Gesichter und Körper haben! –