|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

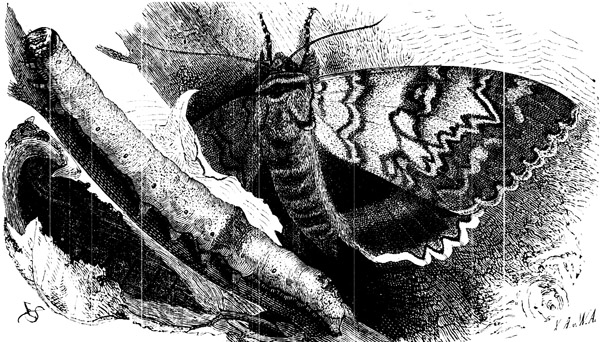

Puppe im lockern Gespinst. Raupe. Schmetterling.

In der zweiten Hälfte des September führte mich eines Nachmittags mein Weg an den Schwarzpappeln einer unserer Landstraßen vorbei. Von ungefähr bemerkte ich einen großen Schmetterling halb fliegend, halb sitzend über Manneshöhe an einem der Stämme beschäftigt. Mit diesen luftigen Gesellen schon etwas näher bekannt, vermuthete ich in demselben, wie auch die bald erkennbaren schwarzen Hinterflügel mit der breit blauen Binde lehrten, ein blaues Ordensband Unsere stattlichsten Eulchen sind die allgemein unter dem Namen der Ordensbänder bekannten. Es sind sämmtlich sehr scheue Thiere, die sich leicht am Tage aufscheuchen lassen und wegen ihrer großen Flügel, deren Flattern man in nächster Nähe deutlich hören kann, und dem etwas schwerfälligen Fluge höchst eigenthümliche Erscheinungen, welche man wohl schon für Fledermäuse oder wer weiß was für Gespenster angesehen hat. Die Mehrzahl von ihnen zeichnet sich durch schön karminrothe Hinterflügel aus, deren Saum und Mitte mit schwarzen Binden gezeichnet ist (rothe O.), und unter diesen sind wieder zwei sich sehr ähnliche Arten bekannt, deren Raupen auf Eichen leben, während andere zwei bis drei wieder sehr nahe stehende Arten in ihrem Larvenzustande sich besonders von den Blättern der Weiden und Pappeln ernähren. Einige wenige andere, bedeutend seltnere, zeichnen sich durch gelbe Unterflügel aus, die aber ebenfalls neben der schwarzen Saumbinde noch eine solche Mittelbinde haben müssen, wenn sie hierher gehören und den Namen gelbe Ordensbänder führen sollen., die stattlichste unter unsern sämmtlichen europäischen Eulen. Was konnte es, aus der Art seiner Bewegungen zu schließen, anderes thun als Eier legen?

Ist es überhaupt für den Freund der Natur von Interesse, in ihr das Treiben und Leben zu beobachten, so steigert sich jenes in dem Maße, als sich unerwartet eine Gelegenheit darbietet, Einzelheiten aus demselben zu belauschen, die sich wegen ihrer Verborgenheit unsern Blicken für gewöhnlich entziehen. Ich schenkte daher auch der eben wahrgenommenen Erscheinung meine volle Aufmerksamkeit und bemerkte, wie jenes Weibchen die Spitze seines Hinterleibes nach eifrigem Suchen ungewöhnlich verlängerte und sie in Risse und besonders dahin schob, wo die durch Flechten unebenen Stellen einen nach unten gerichteten, kleinen Vorsprung bildeten; hier verweilte es allemal längere Zeit und schien dann nach ähnlichen Orten eifrig weiter auszuspähen. Bei dieser Beschäftigung kam es weiter herunter, und ohne ihm Gelegenheit zu geben, einen neuen Platz für seine Eier zu entdecken, ergriff ich es und verwahrte es in einer Schachtel – der Sammler führt immer die nöthigen Werkzeuge bei sich, wenn er sie bisweilen auch nur spazieren trägt. – Bevor ich den Platz verließ, merkte ich mir aber genau den Baum, an welchem ich meine Beobachtung angestellt hatte.

Zu Hause angelangt, sah ich bei behutsamer, aber flüchtiger Untersuchung hie und da einige Eierchen an die Wände der Schachtel angeklebt und muthete nun meinem unruhigen Gefangenen zu, mich noch reichlicher zu versorgen. Damit er aber keine Roth leide, stellte ich ihm ein Tuschnäpfchen voll starken Zuckerwassers in seine Klause. Am andern Morgen durfte ich die Schachtel vollständig öffnen, ohne fürchten zu müssen, daß der Vogel ausfliegen werde. Er saß ruhig, mit etwas sehr schäbigem Kleide an der einen Seite, und überall klebten Eier zerstreut an den Wänden. Von der Nahrung war noch vorhanden, indeß schien sie sich vermindert zu haben. Ein paar Tropfen Wasser wurden ihr zugefügt, die Schachtel wieder geschlossen und ruhig bei Seite gesetzt. Der nächste Morgen wies, wie es schien, eine abermalige Vermehrung des Eiervorrathes auf, aber die Lebensthätigkeit des Thieres hatte entschieden abgenommen. Am dritten Morgen fand ich es im Sterben. Sein Lebenszweck war erfüllt und sollte nun mit dem Tode besiegelt werden, daran war nicht meine Behandlung, sondern der Lauf der natürlichen Dinge unter den Insekten Schuld. Ich ersparte daher dem verendenden Schmetterlinge seinen längern Todeskampf und ließ ihn von einem Huhne auf dem Hofe als fetten Bissen verschlingen.

Die Eier wurden sorgfältig gesammelt – ihre Zahl mochte etwas über hundert betragen – und in einem locker verschlossenen Glasfläschchen an möglichst kühlem Orte aufbewahrt. Da bekanntlich die Wärme die Insektenentwickelung auf jeder ihrer Lebensstufen beschleunigt, so kam es darauf an, die Zeitigung der Eier zu verhüten, ihr Auskommen so lange zurückzuhalten, bis die Pappeltriebe im nächsten Frühjahre so weit vorgerückt waren, um den Ankömmlingen die nöthige Nahrung zu bieten. Ohne Mühe gelang der Versuch. Mit dem jungen Jahre, welches sich sogar früher als gewöhnlich einstellte, folgten den raupenähnlichen Blüten jener nicht eben frostigen und verwöhnten Bäume die glänzend grünen Blättchen und bald nachher belebten sich auch die allmählich durchscheinend gewordenen Eier. Zur Fürsorge hatte ich schon einige Tage lang in Wasser gesetzte Pappelzweige bereit gehalten, und schnell war den kleinen Frühlingskindern ihre neue Wohnung angewiesen worden. Die Sache hatte insofern keine zu große Eile, weil sie als erste Nahrung ihre Eierschalen aufzehren, fehlt es aber dann an Futter, so sind sie verloren: denn nur reichliche Kost, wie sie die Natur vorschreibt, kann so zartes, jugendliches Leben erhalten, wie überall in der Thierwelt; blos bei den höher organisirten Wesen gehört außerdem noch der Schlaf dazu.

In der ersten Zeit gediehen die kleinen Geschöpfe ganz herrlich, sie zeigten Appetit und die Anlage, einst schlanke, schmucke Gesellen zu werden, wie alle ihres Schlages. Auf einmal– ich weiß nicht, wodurch verschuldet, indem ich glaubte meinerseits alles zu ihrem fernern Gedeihen angewandt zu haben – starben sie bis auf eine dahin, und auch diese ging zu Grunde nachdem sie etwa 13 mm. Länge erreicht hatte. Vielleicht waren ihnen die Verhältnisse bei ihrer ersten Krankheit, der Häutung, nicht günstig gewesen. Da ich schon manche Raupen aus Eiern groß gefüttert hatte und wußte, daß auch diese von Andern ohne Mühe und besondere Vorkehrungen erzogen worden, so war ich meiner Sache um so gewisser gewesen.

Es blieb, wollte ich den Falter erziehen, nichts weiter übrig, als jenen Baum wieder aufzusuchen, von welchem ich im vergangenen Herbste das im Eierlegen begriffene Weibchen weggefangen hatte. Um es mit der Fütterung bequemer zu haben, d. h. sie abzukürzen, beeilte ich mich nicht allzusehr mit der Ausführung meines Planes und ging erst im Juni an dieselbe. Der fragliche Baum war glücklich herausgefunden und seine Beschaffenheit der Art, daß sich die einfachste Manier der Raupensammler leicht auf ihn anwenden ließ. Einige kräftige Tritte gegen seinen Stamm brachten die gewünschte Wirkung hervor. Durch die plötzliche Erschütterung werden die Raupen, wenigstens die meisten, erschreckt und fallen herunter. Eine vielleicht noch stärkere Erschütterung, durch das mit den Händen hervorgebrachte Schütteln, wie man es z. B. anwendet, um Obst zum Herabfallen zu bewegen, ist für angegebnen Zweck nicht geeignet. Die Raupen empfinden zunächst eine leichtere Schwankung ihres Fußbodens und klammern sich fester, es gehört dann schon eine meist nicht erreichbare starke Bewegung desselben dazu, um sie zum Loslassen zu vermögen. Ein plötzlicher Ruck, bei schwächeren Stämmen durch einen, zwei Fußtritte, bei stärkeren durch eine schwere Keule hervorgebracht, welche aber gut gepolstert sein muß, wenn man nicht den Bäumen dadurch nachtheilig werden will, bringen nicht nur alles oben sitzende thierische Leben zu Falle, sondern verursachen noch außerdem einen wahren Regen dürrer Holzstückchen. Die Kraft von dem genannten Werkzeuge, mit zwei Händen gehandhabt, ist ungeheuer. Ich war einst Zeuge, wie der Stamm einer Eiche von mäßiger Dickbeinstärke unter dem ersten Schlage zusammenbrach zum Schrecken der kleinen Gesellschaft. Im Eifer des Sammelns hatte man sich nicht weiter um das Aussehen der Bäume bekümmert, die Blicke Aller richteten sich beim Geprassel nach oben und gewahrten, wie ein vollkommen trockener Baum sein müdes, laubloses Haupt sanft herabneigte.

Doch wieder zur Sache! Etwa ein Dutzend Raupen brachte ich von dem bewußten und einigen benachbarten, mir zugänglichen Bäumen zusammen, deren jede beim Aufnehmen mit Kopf und Schwanz wacker um sich schlug, etwa wie ein aus dem Wasser genommener Fisch. Bevor sie vollkommen erwachsen waren, häuteten sie sich noch ein paar Mal, zeigten sich dann aber nicht ganz übereinstimmend in Farbe. Der Grund derselben ist aschgrau, bald mehr weiß, bald braun gemischt und maserig gezeichnet, auch hie und da schwarz punktirt, die Luftlöcher sind immer heller als ihre Umgebung. Den Rücken des achten Gliedes kennzeichnet eine dunklere, wulstige Erhöhung und die Seiten des Bauches eine Reihe weißer, mehr fleischiger Franzen. Den verhältnißmäßig großen, gelblichen Kopf fassen dunkelbraune Linien ein. Wie alle Ordensbandraupen hat auch diese die Gewohnheit, beim Ruhen sich lang auszustrecken und platt mit dem Bauche, dessen Füße möglichst zur Seite schiebend, an einen Zweig, Ast oder Rindenriß des Stammes anzudrücken; sie lebt übrigens auf allen Pappeln und dürfte schwer auf Eschen anzutreffen sein, wie der wissenschaftliche Name des Schmetterlinges vermuthen läßt.

Bei der Verwandlung pflegt sie durch leichtes, durchsichtiges Gewebe einige Blätter zusammen zu spinnen, zwischen welchen nach wenigen Tagen die ziemlich schlanke, rothbraune, aber blau bereifte Puppe sichtbar wird. Im August oder September entwickelt sich aus dieser der Schmetterling, der größte nicht nur seines Gleichen, sondern unter allen europäischen Eulchen. Vorderflügel, Kopf und Brust zieren ein gelbliches Grau mit dunkleren Zeichnungen, wie sie die Figur andeutet, Hinterflügel schwarz mit lichtblauer, an den Enden weißlicher Querbinde. Die zierlich bogig ausgeschnittenen Franzen aller Flügel bilden eine weiße, auffallende Einfassung, besonders an den Hinterflügeln. Das Schwarz des Hinterleibes verliert durch die Einmischung blaugrauer Haare, besonders an den Rändern der Glieder, bedeutend an Schärfe. Die Unterseite des Thieres ist im Grunde weiß, über sämmtliche Flügel ziehen sich aber schwarze Stäubchen so, daß hinter ihrer Mitte eine weiße Binde davon eingefaßt wird.

Alle Ordensbänder sind ungemein scheu und lassen sich deshalb, aufgejagt, vielfach bei Tage sehen, ja in der Nähe sogar – hören infolge des Schlages ihrer großen Schwingen.