|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Entvölkerung Deutschlands durch den Krieg. – Seine totale Verarmung durch die Räubereien der Soldateska. – Sittenverwilderung. – Die Verkommenheit der Fürsten. – Wahnsinnige Verschwendung der Höfe. – Die Beseitigung der Stände. – Die Soldatenspielerei. – Fürsten als Menschenhändler. – Die Schmarotzerexistenz des Adels. – Die Krippenreiter und ihre Versorgung. – Adlige Kuppler- und Zuhälterdienste. – Die trostlose Lage des Bauernstandes. – Frohndienste und Bauernlegen. – Pfäffische Gutheißung des Bauernschindens. – Die Ohnmacht des städtischen Bürgertums. – Bürgerliche Knechtseligkeit. – Der protestantischen Geistlichkeit Glück und Ende. – Hofpredigerlos im 16. und 17. Jahrhundert. – Das geistliche Patronat der Junker. – Geistliches Schürzenstipendiatentum. – Verwahrlosung und Mißachtung der Geistlichen. – Unausrottbarer Zelotismus. – Die Früchte der »Kirchenerneuerung.«

Nach Wallensteins Tod nahm der dreißigjährige Krieg immer mehr den Charakter eines Raubkrieges der Auslandsmächte an. Frankreich, das sich bisher nur durch Leistung von Subsidien am Krieg beteiligt hatte, griff nunmehr ganz offen mit Waffengewalt ein. Auch die Schweden wollten ihren Raub in Deutschland nicht fahren lassen, zum mindesten an Beute aus dem Lande herausholen, was nur irgend zusammengerafft werden konnte. Der religiöse Gegensatz trat dagegen immer mehr zurück. Eine Reihe protestantischer Fürsten und Städte machten ihren Frieden mit dem Kaiser. Im Jahre 1637 war der fanatische Ferdinand II. gestorben und ihm auf dem Throne Ferdinand III. gefolgt, der ungleich versöhnlicher auftrat. Sachsen, Brandenburg, Weimar, Anhalt usw. sagten sich von der »protestantischen Sache«, d. h. den Schweden und Franzosen los, auf deren Seite nur noch Baden, Hessen-Kassel und Württemberg standen.

Der Krieg tobte trotzdem noch lange Jahre in immer wüsteren Formen weiter. Einzelne Feldherren, namentlich schwedische, vollbrachten glänzende strategische Leistungen, während das Söldnermaterial immer furchtbarer entartete, und das Land noch entsetzlicher verheert wurde, als in den früheren Perioden des Krieges. Schließlich aber, als es nichts mehr zu rauben und zu sengen gab, erlosch der Kriegsbrand allmählich durch sein eigenes Feuer. »Keine Partei vermag mehr, eine Entscheidung herbeizuführen. Jahrelang wird über den Frieden verhandelt, während die Feldherren schlagen, Dörfer und Städte leer werden, wildes Unkraut auf den Äckern wuchert. Und sieht man näher zu, wie dieser außerordentliche Krieg zu Ende geführt wird, so ist sein Ende nicht minder unerhört, als der Verlauf des Kampfes. Durch Waffenstillstand und Neutralitäten der einzelnen Territorialherren wird allmählich das Terrain für den Kriegsschauplatz beschränkt … Beide Parteien verlieren dadurch wenig an Hülfsmitteln und Verpflegung, denn die neutralisierten Länder sind so verwüstet, daß sie kein Heer mehr zu unterhalten vermögen … Unter solchen Umständen kommt dem Vaterlande ein Frieden, in dem fast alle ihre Ansprüche beschränken, als ein Kompromiß der streitenden Interessen, welche sich Achtung erkämpft haben; er kommt nicht vorzugsweise durch große Schlachten, nicht durch unwiderstehliche politische Kombinationen, sondern zumeist durch eine Ermattung der Kämpfenden. Nicht im Verhältnis groß sind die Besitzveränderungen; nur die Fremden haben sich eingedrängt, und Land und Volk sind verwüstet. Deutschland, welches den Frieden festlich begeht, hat drei Vierteile seiner Bevölkerung verloren.« (Freytag.)

411. Überfall eines Dorfes durch Marodeure

Deutschland war nach dem dreißigjährigen Krieg aus der Reihe der Großmächte gestrichen. Die Kaisermacht fristete nur noch ein wesenloses Schattendasein. Die deutschen Fürsten waren unumschränkte Souveräne geworden, an deren Höfen, in Nachahmung französischer Hofunsitten, in toller Verschwendung das Mark des verarmten Landes verpraßt wurde.

Aber Deutschland hatte nicht nur den Rang einer Großmacht eingebüßt, auch als Kulturnation konnte es nicht gut mehr gelten. Der Adel streifte zum großen Teil als Krippenreitertum saufend und händelsuchend durch das Land. Erst allmählich brachte er es durch Aussaugung der langsam wieder zunehmenden Bauernbevölkerung wieder zu Besitz und Ansehen. Die Bauernschaft aber verfiel nach dem Kriege einem noch viel schlimmeren Grade der Leibeigenschaft und Auspressung, als sie ihn bisher je auszuhalten gehabt hatte. Auch das Spießbürgertum der verarmten Städte vegetierte geduckt in knechtischer Untertanenarmseligkeit dahin.

Aber auch mit der Herrlichkeit des protestantischen Pfaffentums war es vorbei. Während der durch den Jesuitismus reorganisierte Katholizismus sich immer noch einen gewissen Respekt zu sichern verstand, bückten sich die vielen kleinen Päpstlein des Protestantismus immer bescheidener und kümmerlicher unter die Faust des Fürstendespotismus, die jetzt auch derb dazwischen fuhr, wenn etliche Heißsporne ihre theologischen Zänkereien wieder aufleben lassen wollten. Die Macht und Unabhängigkeit der Fürsten war jetzt derart gefestigt, daß sie der Geistlichen nur noch dazu bedurften, das Volk in Unwissenheit und Fürstenfürchtigkeit zu erhalten. Die Geistlichen bekamen jetzt zu fühlen, daß sie unter den Lakaien der Duodezdespoten erst an recht bescheidener Stelle standen.

Unsäglich war das Elend, das der dreißigjährige Krieg über die deutschen Lande gebracht hatte. Die meisten Städte und Flecken lagen in Schutt und Asche, unzählige Dörfer waren völlig vom Erdboden verschwunden. Gustav Freytag schätzt die Zahl der vom Kriege Verschlungenen kaum zu hoch, wenn er sagt, daß drei Vierteile der Bevölkerung Deutschlands in den dreißig Jahren dahingerafft worden seien. Einzelne Landesteile waren zu völlig menschenleeren Einöden geworden. In Württemberg waren von ehedem 400 000 Einwohnern nur noch 48 000 übrig geblieben. In der ganzen Pfalz zählte man 1636 noch 200 Bauern. Im Nassauischen waren viele Dörfer völlig ausgestorben, in anderen waren nur eine oder zwei Familien übrig geblieben. Im Eisenacher Oberlande war nur noch ein Zehntel der Bevölkerung am Leben. In Berlin, das doch verhältnismäßig wenig vom Krieg betroffen worden war, waren nur noch 300 Bürger übrig. In ganz Brandenburg und Schlesien sah man mehr Wild als Bauern. Was Hunger und Schwert geschont hatten, war den Seuchen erlegen. »In den Jahren 1635 und 1636 ergriff eine Seuche, so schrecklich, wie sie seit fast hundert Jahren in Deutschland nicht gewütet hatte, die kraftlosen Leiber. Sie breitete ihr Leichentuch langsam über das ganze deutsche Land, über den Soldaten wie über den Bauer; die Heere fielen auseinander unter ihrem sengenden Hauch, viele Orte verloren die Hälfte ihrer Bewohner, in manchen Dörfern Frankens und Thüringens blieben nur einzelne übrig. Was noch an Kraft in einer Ecke des Landes gedauert hatte, jetzt wurde es zerbrochen.«

Wie die Soldateska in dem Kriege gehaust hatte, haben wir bereits in Kapitel XXIV geschildert. Den friedlichen Bewohnern war durch bestialische Martern der letzte Fetzen beweglichen Besitzes entrissen worden. Was nicht mitgenommen werden konnte, war mutwillig zerstört worden. Unter den Räubern waren in der letzten Aera des Krieges die Schweden die verrufensten gewesen. Deren gewandteste Räuber waren wiederum die Oberbefehlshaber. Als der schwedische General Wrangel die erste Nachricht von dem geschlossenen Frieden erhielt, trieb er den Eilboten mit Scheltworten von sich, warf seinen Generalshut grimmig auf den Boden und trat ihn mit Füßen: er hatte noch nicht genug zusammengeraubt! Graf Königsmark, einst arm wie eine Kirchenmaus, führte so viel Wagenladungen mit Gold und Kostbarkeiten nach Schweden, daß er seiner Familie ein jährliches Einkommen von 130 000 Talern hinterließ, nach heutigem Geldwert etwa 325 000 Taler. (Freytag.) So hatten die Heere im Volk gehaust, »jedes Bett entehrend, jedes Haus beraubend, jede Flur verwüstend«, daß den Bauern selbst vielfach nichts anderes mehr übrig blieb, als entweder unter die Soldaten zu gehen oder als Räuber das Land zu durchstreifen. Eine entsetzliche Sittenverwilderung hatte um sich gegriffen. »Gleich dem unvernünftigen Vieh ließen viele ihr Teuerstes, Weib und Kind, mißhandeln und entehren. Teilnamslos und stumpfsinnig sah der Nachbar den Nachbarn, der Blutsverwandte den Blutsverwandten vor seinen Augen verschmachten, und, statt daß einer dem anderen geholfen hätte, geschah es nicht selten, daß selbst der Glaubensgenosse den Glaubensgenossen verriet, um nur sich zu retten, daß das vor dem Feinde in die Städte geflüchtete Landvolk hier, statt Erbarmen und Hülfe, schnöde Abweisung und Härte erfuhr, daß Beamte und selbst Geistliche die ihnen anvertrauten Bevölkerungen im Stiche ließen, ja daß manche gemeinsame Sache mit den fremden Gewaltigern gegen ihre eigenen Landsleute machten, um sich zu bereichern oder die Habgier der Eroberer von sich abzulenken … Oft geschieht es auch, daß ganze Bauernschaften, nachdem sie Haus und Hof, Weib und Kind durch die Räubereien und Schandtaten der wilden Marodeurs verloren, den heimischen Boden verlassen, in die Wälder fliehen oder die Heerstraßen unsicher machen und das gleiche Handwerk wie ihre Peiniger, des Stehlens, Raubens, Plünderns und Drangsalierens gegen alles, was ihnen in den Wurf kommt, ausüben. Woher sollte auch diesen ungebildeten Klassen Gemeinsinn, sittliches Leben, Gefühl für Recht und Gesetz, Ordnung und Zucht kommen, da ihnen von den oberen Ständen und selbst von den Regierungen grelle Beispiele vom Gegenteil gegeben wurden? Hatten doch einzelne Fürsten so wenig Scham, daß sie, während das Volk verhungerte und viele hundert Dörfer verödet lagen, ›ein wüstes und heidnisches Wohlleben in Fressen, Saufen, Spielen und anderen Üppigkeiten mit Banketten, Ringrennen, Maskeraden, Balletten, Komödianten usw. führten!‹ Entblödete sich doch mehrmals eine Regierung nicht, die furchtbare Erschöpfung der Untertanen, statt ihr abzuhelfen, vielmehr zur Steigerung ihrer Lasten oder zur Einführung neuer Rechts- und Freiheitsbeschränkungen zu mißbrauchen.« (Biedermann.) (Bild 411-419.)

412. Marodeur und sein Weib. Aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges

Der Friede zu Osnabrück und Münster hatte zwar das grauenhafte Morden der dreißig Jahre beendet, allein der Segen des Friedens sollte dank der Ausbeutungs- und Unterdrückungspolitik der Herrschenden dem Volke wenig zugute kommen. Am besten waren durch den Friedensschluß die Fürsten weggekommen, die ihre völlige Unabhängigkeit endgültig durchgesetzt hatten. Aber diese Unabhängigkeit benützten sie nach dem Friedensschluß nur, um sich erst recht ihrem Lasterleben ergeben zu können. Die wüsten Saufgepflogenheiten wurden fortgesetzt und die bisherige Verschwendung noch zu übertreffen gesucht. Als Ludwig XIV. im Jahre 1661 in Frankreich den Thron bestieg und eine Hofhaltung von orientalischer Üppigkeit einführte, wollte keiner der deutschen Zwergtyrannen an Verschwendungssucht hinter dem König zurückbleiben. »Es gibt kaum einen nachgeborenen Prinzen einer apanagierten Linie,« sagt noch Friedrich der Große in seinem »Antimacchiavell«, »der sich nicht etwas Ähnliches dünkt, wie Ludwig XIV.; er baut sein Versailles, er hat seine Maitressen, er unterhält seine Armeen. Wenn das Land solch eines Fürsten auch nur ein paar Quadratmeilen groß war, er spielte trotzdem mit allem Pomp eines Sultans den Souverän.« Die Untertanen mußten die kostspieligen Sultanslaunen mit ungeheuerlichen Abgaben bezahlen.

Ihre tollsten Ausschweifungen suchten dabei die Fürsten mit dem bequemen Mäntelchen des »Staatswohls« ( ratio status, oder französisch raison d'état) zu verdecken. »Fast keine Untreue, Schandtat oder Leichtfertigkeit,« sagt Hans Veit von Seckendorff in seinem Buche »Der deutsche Fürstenstaat«, das 1656 erschien, »wird zu nennen sein, die nicht … mit dem Staat, Ratione Status oder Staatssachen, entschuldigt werden wollen.« Auch der Wolfenbütteler Generalsuperintendent Lütkemann ist um dieselbe Zeit der Meinung, daß die Berufung auf das »Staatswohl« die »größte Schelmerei von der Welt« sei, »daß ein Regent, der Ratio Status in acht nimmt, unter derselben Namen zu tun mag, was ihm gelüstet.« Scultetus sagt in seiner Lebensbeschreibung: »Mag man heutzutage durch ganz Deutschland gehen, so wird man von den Untertanen nichts hören, als Klagen über den unmenschlichsten Druck ihrer Regierungen.«

Findet sich unter dem Geschmeiß der fürstlichen Beamten einmal ein weißer Rabe, der gegen die unerhörten Zustände anzukämpfen wagt, so bekommt ihm das sehr übel. Als Venator als Hofrat in Zweibrücken eingeführt wurde, hielt er folgende catonische Rede: »Einige wenige Bauerngemeinden nähren unseren zahlreichen und prächtigen Hofstaat, indem sie selbst Blöße, Mangel, oft bitteren Hunger leiden müssen, damit diejenigen sich kostbar kleiden und mästen können, welche herrlich leben und Pracht treiben von dem, was sie anderen ausgezogen haben. Die Notwendigkeit zu befriedigen ist ihnen nicht genug, ihre Wänste und Blasen müssen an der Überfüllung bersten und die Tränen, welche tropfenweis dem Volk ausgepreßt werden, verschlingen die Prasser stromweise.« Venators eifernder Tadel wurde von den Prassern damit beantwortet, daß er wieder auf den Landschreiberposten zurückgeschickt wurde, von dem er gekommen war. (Moser.)

Manche »Landesväter« begnügten sich nicht mit dem Schwarm ihrer Maitressen, sie wollten, wie weiland Philipp von Hessen, zu gleicher Zeit mehrere angetraute Eheweiber besitzen. So ließen sich Eberhard Ludwig von Württemberg und Karl Ludwig von der Pfalz zu ihrem Eheweibe noch je eine Kurtisane antrauen; Leopold von Mömpelgard tat es sogar nicht unter drei Eheweibern, von denen noch dazu zwei leibliche Schwestern waren. (Pfaff.) Womöglich noch toller als diese Fürstengenerationen trieben es die folgenden. So machte sich August der Starke von Sachsen, der für einzelne seiner Lustbarkeiten Millionen vergeudete, ein Vergnügen daraus, seine zahllosen unehelichen Kinder untereinander zu verheiraten. Vom gleichen Kaliber war Karl Eugen von Württemberg, der einen Hofstaat von 2000 Personen unterhielt, der Ballette aufführte, von denen ihm eine einzelne Aufführung 100 000 Gulden kostete, der auf Bergen durch frondende Bauern Seen ausgraben und mit Wasser ausfüllen ließ, um dort Wasserjagden zu veranstalten, und der einen Beamten, der ihn einmal schüchtern an das Interesse des Landes zu mahnen wagte, anherrschte: »Was Vaterland! Ich bin das Vaterland!«

Der Absolutismus der Fürsten gelangte auch in der Beseitigung der Stände zum Ausdruck, den Vertretern von Adel, Städten und Geistlichkeit. In ganz Süddeutschland existierte nach dem großen Kriege keine ständische Vertretung mehr. In Norddeutschland stand es mit einigen Ausnahmen ebenso. Die bürgerliche Kanaille war einfach glatt entrechtet worden, während der Adel sich durch Privilegien, durch das Monopol auf Offiziers- und die höheren Verwaltungsposten seinen Einfluß erhalten hatte. In Mecklenburg siegte der Adel sogar in aller Form über das Fürstentum. Hier zwang er die Fürsten zu einem »Erbvergleich«, durch den ihm die übrigen Klassen der Bevölkerung, namentlich die Bauern, als feudale Ausbeutungsobjekte schrankenlos preisgegeben wurden. Wenn auch nicht in der Form, so errang der Adel Brandenburgs doch in der Sache den gleichen Sieg. Als der »große Kurfürst« sich sein starkes Heer schaffen wollte, setzten die Junker ihrerseits die umfassendste »Gutsherrlichkeit« durch, d. h. die landesherrliche Bestätigung des unbeschränkten Verfügungsrechtes über die Bauern. »In der verzweifelten Lage zu Anfang seiner Regierung kaufte der Kurfürst dem privilegierten Adel die Möglichkeit einer festen höheren Politik, den miles perpetuus (das stehende Heer), gleichsam damit ab, daß er ihm die Bauern preisgab, ihm in unterster Instanz ein unbedingtes Herrenrecht zugestand.« (Schmoller.)

413. Die Belagerung von Prag im Jahre 1648.

Die letzte Schlacht im dreißigjährigen Krieg.

Nach einem zeitgenössischen Kupferstich von Merian

Die Beseitigung der Stände bedeutete dergestalt nur für die bürgerlichen Elemente die völlige Rechtlosigkeit, die bedingungslose Unterwerfung unter alle Despotenlaunen; der Junker verstand sich als Schmarotzer trefflich in dem absolutistischen System einzunisten. Er büttelte als Gutsherr den Bauern, er fuchtelte als Offizier den Soldaten, er kuranzte als Regierungsbeamter das Bürgerpack, er beherrschte als Höfling trotz aller Geschmeidigkeit auch nur zu oft den Fürsten selbst.

Das Bürgertum hingegen wurde vom Fürsten und seinen Schranzen mit Fußtritten regaliert. In dem Hessen-Kasselschen Hof- und Staatskalender von 1762 rangieren nach der »Rangordnung unter Unseren sämtlichen Bedienten« die Konrektoren der Gymnasien in Klasse 10, hinter den Kammerdienern; die Bürgermeister der Landstädte kommen gar erst in Klasse 11, hinter den Hofbierschenken! Friedrich Wilhelm I. von Preußen ernannte zu seinen Hofräten nur Leute, die sechs Fuß hoch waren. Seinen Hofnarren Gundling machte derselbe Fürst zum Präsidenten der Berliner Akademie, um das Gelehrtentum zu verhöhnen. Das System schamlosesten Stellenkaufes herrschte in ganz Deutschland. Dafür blieben die Fürsten ihren Beamten oft viele Jahre lang jedes Gehalt schuldig. Namentlich auch das Justizwesen geriet in den trostlosesten Verfall. Die Kabinetsjustiz war allenthalben an der Tagesordnung: der Fürst stieß eigenmächtig jedes Urteil um, das ihm nicht paßte. Vielfach waren die Gerichte die reinsten Possentribunale. So zählte das Hofgericht in Mannheim lange Zeit hindurch so viele Minderjährige, daß man es das »jüngste Gericht« nannte.

Eines der schlimmsten Kapitel aus der tollen Geschichte des Fürstenabsolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts ist das von der Soldatenspielerei. Jeder Fürst, auch der kleinste, unterhielt eine ganz unverhältnismäßig große Armee. Ein Statistiker schätzt die Zahl der Truppen, die um das Jahr 1750 in Deutschland ständig unterhalten wurden, auf 625 000 Mann! Hessen-Kassel z. B. hielt bei 400 000 Einwohnern 14 000 Soldaten! Der Fürst von Hildburghausen leistete sich eine Leibgarde von 1000 Mann! Diese Soldatenspielerei war umso kostspieliger, als die Zahl der höheren Offiziere eine ganz unverhältnismäßige war. So kamen auf 5600 Mann württembergische Truppen zwei Generalleutnants und acht Generalmajors!

Um die Unsummen für die Soldatenspielerei, die heillose Maitressenwirtschaft – eine einzige seiner zahllosen Maitressen kostete August dem Starken zwanzig Millionen Taler! – die prunkende Hofhaltung, kurz den ganzen aberwitzigen Despotenunfug aufzubringen, wurde das Volk durch Steuern aller Art schier erdrückt. Zu den direkten Abgaben führte man nach dem dreißigjährigen Kriege das indirekte Steuersystem ein. So war schon 1641 in Sachsen die Akzise ins Leben getreten. 1703 wurde sie auf alle Gegenstände ausgedehnt, sodaß die Preise der Lebensmittel um ein drittel stiegen. In Hannover wurde gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Verbrauchssteuer eingeführt, die, wie der Philosoph Leibniz in einem Briefe beklagt, vorzugsweise den gemeinen Mann bedrückte; dagegen wurden die Grundsteuern herabgesetzt und Adel und Geistlichkeit von jeder Abgabe befreit! Auch in der Pfalz hatte der »arme Mann« die ganze Last der Verbrauchsabgaben zu tragen, während die bevorrechteten Stände frei ausgingen. In Preußen erreichten die Steuern und Abgaben eine unerschwingliche Höhe, namentlich die Bauern wurden in unerträglicher Weise ausgesogen. »Der allgemeine Durchschnittssatz der jährlichen Abgaben der damaligen Zeit kann auf etwa drei Taler (nach jetzigem Maßstabe etwa viereinhalb bis fünf) angenommen werden. Dazu aber kamen damals eine Menge direkter und indirekter Belastungen, die heutzutage weggefallen sind: übermäßige Sporteln, willkürlich auferlegte Geldbußen, nicht vergütete Wildschäden, vor allem endlich jene, ihrem Geldwert nach schwer abzuschätzende, volkswirtschaftlich im höchsten Grade verderbliche, ja wahrhaft ruinierende Ausbeutung der Volkskraft durch Fronen und Dienstleistungen jeder Art, entweder für den Landesherrn oder für kleinere Grundherren.« (Biedermann.)

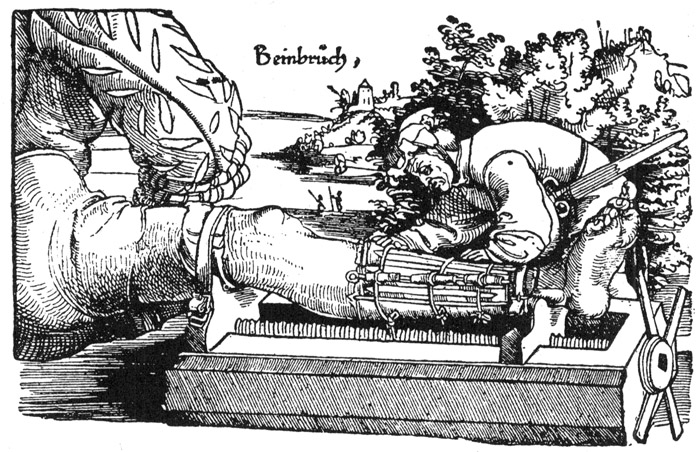

414. Feldscher und verwundeter Landsknecht

Übrigens verstanden es manche deutschen Fürsten, ihre Soldatenspielerei zu einem einträglichen Geschäft auszugestalten. Man verkaufte einfach die in den Soldatenrock gesteckten Landeskinder dem Tausend nach an ausländische Mächte! Dieser fürstliche Handel mit Menschenfleisch, dies schuftigste Verbrechen des deutschen Fürstendespotismus, stellte ein brillantes Geschäft dar. Der Landgraf von Hessen-Kassel erhielt für die 17 000 Landeskinder, die er an die Engländer für ihren Krieg in Nordamerika verschacherte, die runde Summe von 17 Millionen Talern. Daß 6500 der Verkauften unter den Kugeln der um ihre Unabhängigkeit kämpfenden Amerikaner fielen, bereitete dem fürstlichen Menschenhändler keinen trüben Augenblick! Auch andere Fürsten, die Regenten von Braunschweig, Hannover, Hanau, Anspach, Waldeck, trieben diesen schamlosen Handel mit ihrer Landeskinder Leib und Blut, um desto ausschweifender ihren neronischen Lüsten frönen zu können.

So hatte der unglückselige Krieg, den Despotenhabsucht und Despotendünkel über das Land heraufbeschworen, nur dazu gedient, durch Festigung und Erhöhung der Allmacht entarteter Fürstengeschlechter das Elend des Volkes auf Jahrhunderte hinaus zu besiegeln!

Um aber den Segen der Reformation, die ja doch nach der bürgerlichen Geschichtsschreibung auf die politischen Geschicke Deutschlands während dieser Jahrhunderte von ausschlaggebendem Einfluß gewesen sein soll, in seiner ganzen Tiefe zu ermessen, ist es nötig, das Bild von den Zuständen nach dem dreißigjährigen Kriege, das wir auf den vorhergehenden Seiten in den allgemeinen Umrissen zu entwerfen versuchten, noch durch Einzelzüge zu beleben und zu vervollständigen.

Das beste Los hatten nächst den Fürsten aus dem Kriege noch die Junker gezogen. »Ohne Zweifel,« sagt Gustav Freytag, »führte in der schwachen Zeit seit 1648 das behaglichste Leben der wohlhabende Sproß einer alten Familie, welcher größere Güter sein Eigentum nannte und durch alte Verbindung mit Einflußreichen und Regierenden geschützt war. Seine Söhne erwarben einträgliche Hofämter oder höhere Offiziersstellen, auch die Töchter, gut ausgestattet, vergrößerten den Kreis seiner ›Freunde‹.« Neben diesen wohlsituierten Adligen gab es freilich auch zahlreiche Verarmte, die ihre Kriegsbeute ebenso rasch durchgebracht hatten, wie sie erworben worden war. »Solche Verarmte ritten in Koppeln von Hof zu Hof, als lästige Schmarotzer fielen sie in der Nachbarschaft ein, wo auf einem Gut ein Fest gefeiert wurde, wo sie Vorräte in Küche und Keller witterten. Wehe dem neuen Bekannten, den sie an drittem Orte kennen gelernt hatten; sie waren sogleich bei der Hand, ihn auf einen oder acht Tage zu begleiten. Wo sie eingefallen waren, kostete es die größte Mühe, sie fortzubringen. In ihrem Umgange nicht wählerisch, tranken und rauften sie wohl mit den Bauern in der Schenke … wenn sie einmal nach der Stadt kamen, lagen sie in den schlechtesten Herbergen, ihre Sprache war roh, voll Stallausdrücken und Flüchen; von den Gebräuchen der Gauner war ihnen Bedenkliches in Rede und Gewohnheiten übergegangen, sie rochen mehr nach ihrem ›Finkeljochem‹, als für andere angenehm war; sie selbst waren Lumpe, bei aller Raufsucht ohne festen Mut, sie wurden allgemein für eine Landplage gehalten und von solchen, welche etwas zu verlieren hatten, mit Schmeißfliegen verglichen … aber sie waren bei alledem hochmütige, durchaus aristokratisch gesinnte Gesellen.«

Allmählich fanden diese Krippenreiter ein Unterkommen. Schon damals übte der adlige Bettler den Brauch, sein Wappen durch Heirat mit einer reichen Bürgerlichen neu zu vergolden. Sehr groß war auch die Zahl der Benefizien und Präbenden, der Sinekuren und arbeitslosen Stellen in Kapiteln und Orden, in denen sich adlige Hungerleider gründlich herausfüttern konnten. Gewaltig war auch die Zahl der zu vergebenden Hofchargen, die ihren Mann bequem ernährten. Es gab wohl fünf- bis sechshundert Hofhaltungen in Deutschland, dazu fünfzehnhundert reichsritterschaftliche Häuser, also sicher weit mehr als fünftausend Hofämter und Chargen. Aus den wüsten Krippenreitern mit ihrem Stalljargon wurden parfümierte, französisch parlierende Hofschranzen. Sie kamen dadurch freilich in Gefahr, »so niederträchtig zu werden, daß die Gemeinheiten der armen Krippenreiter dagegen als Tugenden erschienen.« Es war die Zeit, »wo die adlige Mutter ihre Tochter mit Freuden selbst in die Arme eines liederlichen Fürsten führte, und wo der Hofmann seine Gattin dem Fürsten gegen Bezahlung überließ.« (Freytag.) Zu solch elenden Kuppler- und Zuhälterdiensten entwürdigten sich freilich nicht nur arme Edelleute, sondern auch solche, die selbst Sprossen fürstlicher Häuser waren. Endlich fanden zahlreiche Junker als Offiziere in der Armee Unterkunft. So war der Adel wohl versorgt. »Tausende seiner Söhne verneigten sich an den großen und kleineren Höfen, kaum geringere Zahl dehnte sich in den Chorstühlen geistlicher Stifter, saß auf Präbenden und trug kaiserliche Panisbriefe in der Tasche. Die weichsten Lehnstühle der Ratskollegien, die Vordersitze in den Staatskarossen der Diplomaten wurden von ihnen eingenommen, fast der ganze Dominialbesitz war in ihren Händen.«

415. Überfall fliehender Bauern durch Marodeure

Den Unterhalt aber für diese Drohnen hatte zur Hauptsache die ärmste und geplagteste Volksklasse aufzubringen: der Bauernstand. Ihn schlug der junkerliche Gutsherr in immer tiefer ins Fleisch schneidende Fesseln. Vier Fünftel der deutschen Bauern wurden unter das Joch der Hörigkeit gebeugt. Der Bauer zahlte den Zehnten von all seinen Erträgnissen. Oft hatte er ihn doppelt zu zahlen, erst für den Gutsherrn, dann für den Geistlichen. Auch bei Besitzveränderungen hatte er dem Gutsherrn zu steuern. Wollte das Kind eines Hörigen zum Handwerk oder einem anderen Beruf übertreten, so mußte er mit schwerem Gelde freigekauft werden. Kein Bauer durfte ohne Vorwissen des Gutsherrn über Nacht aus dem Dorfe bleiben.

Viel schlimmer als die direkten Abgaben, waren die Hand- und Spanndienste, die sich oft so häuften, daß den Bauern selten ein Tag zu eigener Arbeit übrig blieb. Auch Weib und Kind waren fronpflichtig. Der Bauer war verpflichtet, seinem Herrn bei Gutsbauten unentgeltlich mit seinem Gespann alle gewünschten Dienste zu leisten. Er mußte für ihn Botengänge machen. Er hatte der Reihe nach die Nachtwache für den Edelhof zu stellen. Er war verpflichtet, bei den Jagden seiner Herrschaft Treiberdienste zu leisten. Dafür verheerte ihm das massenhafte Wild seine ärmlichen Saaten. Wehe ihm, wenn er sich des Wildschadens eigenmächtig zu erwehren suchte! Nicht einmal Zäune durfte er aufrichten, damit die Hirsche und Sauen des Gutsherrn sich reichlich sattfressen konnten! Bei der Hetzjagd ging der Troß mitten durch die Saaten. Sogar die Hasenjagd verdarb dem Bauer die Felder, seitdem die Reiter mit Windhunden die Saaten durchstöberten und zerstampften.

Das Ärgste für den Bauer war, daß der Gutsherr auch Gerichtsherr war. Nach Gutdünken verhängte er die Polizeistrafen: Geldbußen, Gefängnishaft, körperliche Züchtigungen. Da ergab es sich denn ganz von selbst, daß er auch bei der Arbeit den Stock gegen die Untertanen schwang! Diese an zwei Jahrhunderte währende Zeit des patriarchalischen Junkerregiments kennzeichnet ein ehrlicher Nachkomme der Junker, Hermann Graf zu Dohna, selbst folgendermaßen: »Es war die gute alte Zeit, wo die Gutsherrn den größten Teil ihres Lebens der Jagd und der Gastfreiheit für ihre Standesgenossen widmeten; wo sie eine Ehre darin suchen mußten, ihre Gäste unter den Tisch zu trinken; wo aus den Fenstern des herrschaftlichen Schlosses Jubel und Becherklang ertönte, und unter den Fenstern der Stock des Fronvogts schwirrte.«

Zu alledem kam noch das »Bauernlegen« der Junker. Die Gutsherren hatten das Recht an sich gerissen, ihre Untertanen auskaufen und von der Scholle vertreiben zu können. Als Kaufpreis brauchten sie nur zwei Drittel der Taxe zu zahlen! Von dieser seiner Macht machte der Adel den ausgiebigsten Gebrauch, als die Geldwirtschaft sich entwickelte und der Gutsherr darauf bedacht war, den Ertrag seiner Wirtschaft zu steigern. Die Bauernäcker wurden zum Herrengut geschlagen. Die vertriebenen, heimatlosen Bauern gingen im Elend unter, die übrig gebliebenen Bauern aber mußten nun auch noch die Lasten ihrer ausgetriebenen Brüder mitübernehmen! (Reimann.)

Wie aber benahm sich die protestantische Geistlichkeit gegenüber dieser schmählichen Knechtung und Aussaugung des Landvolkes? Ganz nach dem Vorbilde Luthers, der selbst nach den unsäglichen Greueln des Bauernkrieges nicht müde wurde, die ärger denn je Gedrückten und Getretenen mit fressendem Hohn und roher Schelte zu überschütten. »Zu keiner Zeit,« urteilt Gustav Freytag über die Periode nach dem dreißigjährigen Kriege, »wurde härter über den leidenden Teil des Volkes geurteilt, als in dieser Periode, in welcher eine gemütlose Orthodoxie auch die Seelen solcher verkümmern ließ, welche das Evangelium der Liebe zu predigen hatten.«

Wie die nach oben doch so speichelleckerischen protestantischen Pfaffen den von Fronvögten gebüttelten Bauern das »Evangelium der Liebe« predigten, illustriert vortrefflich ein vielgelesenes Schriftchen aus jener Zeit: » Des Baurenstands Lasterprob.« Der geistliche Verfasser kann nicht genug über die Verstocktheit, Roheit und Nichtsnutzigkeit der Bauern schmähen. Flegelhaftes Benehmen, Unsauberkeit, Dieberei und alle möglichen Laster werden den armen Halbwilden vorgeworfen; es ist genau so, als ob man einen modernen kolonialen Herrenmenschen über afrikanische Eingeborene schwadronieren hörte. Ergötzlich und zugleich charakteristisch ist, was der Verfasser über die mangelnde Ehrerbietung der Bauern gegenüber den Pfaffen sagt: »Überdies ist es nichts neues, daß die Bauern der schuldigen Ehrerbietung gegen ihre Geistlichen vergessen. Und hat es oft das Ansehen, als seien die Hüte den alten und jungen Bengeln auf die Köpfe gepicht oder genagelt, weil sie so gar nicht damit herunter wollen. Gleichfalls ist auch nicht unwissend, daß diejenigen weidlich bei den Bauern herhalten müssen, die es mit dem Pfarrer halten; denn solchen geben sie allerhand Schandnamen, heißen sie Verräter, Dankverdiener, Fuchsschwänze, Heimträger und dergleichen, und können diese guten Leute nun und nimmermehr bei den andern Bauern Gnade erlangen oder ihnen angenehm sein.« In welchem Ruf müssen danach die Geistlichen bei den Bauern gestanden haben!

Den wackeren Gottesmann und Herrendiener Dr. Martin Luther selbst glaubt man vollends in folgender Stelle des 1684 erschienenen Büchleins zu hören: »Es gemahnet einen fast der Bauern wie der Stockfische: dieselben sind am besten, wenn sie weich geschlagen und fein wohl geklopfet. Auch die lieben Bauern sind niemals geschlachter, als wenn man ihnen ihre völlige Arbeit auflegt, so bleiben sie fein unter der Zucht und mürb. Der Bauer will jedesmal ein Junker sein, wofern ihm der Herr zuviel Gnade erweist … Das ist gewiß: von bloßen guten Worten wird kein Bauer anders, sondern es müssen, so zu reden, Spieße und Stangen, d. i. scharfe Drohungen und ein rechter Ernst bei der Hand sein.« So erteilte wieder einmal die Geistlichkeit der Schandwirtschaft des weltlichen Herrentums ihren frommen Segen! –

416. Plündernder Soldat

Auch das deutsche Städtebürgertum war durch die Entwickelung der Verhältnisse, durch den ökonomischen Niedergang des Landes und durch den verheerenden Krieg, der diesen Niedergang in eine völlige Auflösung verwandelte, vollständig an die Wand gedrückt worden. Politisch völlig entrechtet, vegetierte es in dumpfem Pfahlbürgertum dahin. Schon in den früheren Kapiteln haben wir gezeigt, wie die Quellen bürgerlicher Macht und bürgerlichen Ansehens mehr und mehr versiegten. Die dreißig Jahre verheerenden Krieges hatten den noch vorhandenen Handel fast völlig lahm gelegt. So hatte sich die Hansa gänzlich aufgelöst. Die ehedem stolzen Handelsstädte an der Ost- und Nordsee glichen kaum noch ihrem Schatten. Der Absatz der deutschen Erzeugnisse über See geschah meist auf holländischen und englischen Schiffen und für Rechnung der Kaufleute dieser Länder. Auch der ehedem so blühende Rheinhandel war dadurch vollends den deutschen Händen entrissen, daß durch den westfälischen Frieden die Schweiz und Holland völlig vom Reiche abgetrennt worden waren und das Elsaß an Frankreich gefallen war. So war fast das ganze Stromgebiet des Rheines in fremdem Besitz, und Fremde waren es auch, die nunmehr den Rheinhandel beherrschten. Auch der süddeutsche Handel mit dem Mittelmeer und der Levante sank in demselben Maße, wie der italienische Orienthandel zurückging. Im Osten, in den habsburgisch-österreichischen Gebieten, lähmten die Türkenkriege und der Druck der habsburgischen inneren Politik alles wirtschaftliche Leben, selbst Wien vermochte seine merkantile Bedeutung nur mühsam zu behaupten. Im Nordosten endlich war Schweden als übermächtiger Handelskonkurrent erschienen. Die endlosen Zollscherereien der zahllosen deutschen Staaten und Stäätchen vollendeten den Jammer.

417. Symbolischer Kupferstich aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts

Auf so dürrem wirtschaftlichen Boden konnte sich natürlich kein saft- und kraftvolles Bürgertum entwickeln. Das deutsche Bürgertum bot sich zur gleichen Zeit, wo das englische Bürgertum seine glorreiche Revolution unternahm, Fürsten und Junkern demütig als Schemel ihrer Füße dar. Nicht nur die offiziellen Festschriften mit ihren bombastischen Verhimmelungen der Fürsten zeugen von der Hundedemut der damaligen Untertanen; die Literatur, die man damals in bürgerlichen Kreisen mit besonderer Gier verschlang, beweist, daß es für die »Kanaille« damals wirklich nichts Interessanteres gab, als den widerlichsten, nichtigsten Hofklatsch. Der Spießer des 17. und 18. Jahrhunderts zeigt eine verblüffende Verwandtschaft mit dem Leserkreis unserer heutigen »Lokal-Anzeiger«. Habe, so schrieb Karl Friedrich von Moser, jede Nation ihre große Triebfeder, z. B. England die Freiheit, Holland den Handel, so bilde für Deutschland diese Triebfeder der Gehorsam. Ein anderer Schriftsteller sagte ohne Übertreibung: »Schwerlich wird ein Genie aufstehen, dessen Befehle unseren Gehorsam ermüden könnten.« Auch die Dichter und Gelehrten dieser trostlosen Zeit scheuten sich nicht vor dem ekelsten Servilismus. Gottsched, um nur eins von zahllosen Beispielen anzuführen, der eine zeitlang als Alleinherrscher auf dem Gebiete der deutschen Literatur galt, entblödete sich nicht, in seiner »Lehre von der Weltweisheit« zu schreiben: »Der Erweis, daß es besser sei, unter einem Fürsten, als in einer Republik zu leben, ist ein solcher, den man einem Sachsen bei der glücklichen Regierung eines August verzeihen muß.« Der Begriff des politischen Ehrgefühls war den Literaten und Gelehrten jener Zeit ein unbekanntes Ding. Als Friedrich Wilhelm I. von Preußen den Professoren seiner Universität Frankfurt a. O. befahl, mit einem seiner Hofnarren eine öffentliche Disputation zu halten, wagte es nur ein einziger Universitätslehrer, dem beispiellosen Hohne Trotz zu bieten.

Auch die Geistlichkeit wurde von Fürsten und Junkern der gewöhnlichen »Kanaille« einrangiert und mit verletzender Nichtachtung behandelt. Hatten sich die protestantischen Geistlichen im 16. Jahrhundert selbst zu Fürstendienern degradiert, so wurden sie im 17. Jahrhundert vom Fürstentum und Adel als Lakaien behandelt. Im 16. Jahrhundert repräsentierte die Geistlichkeit sowohl im Kampfe gegen das Kaisertum wie gegen das rebellierende Volk noch eine Macht, einen beachtenswerten Bundesgenossen. Die Fürsten waren deshalb gezwungen, die Geistlichkeit wenigstens in ihren hervorragenden Vertretern, den Hofpfaffen und Universitätslehrern, mit persönlichem Respekt zu behandeln. Luther und seine Nachfahren predigten zwar für das Volk das Evangelium des Servilismus, aber dafür beanspruchten sie für sich selbst ein ähnliches Ansehen, wie es bis dahin die katholischen Kirchenfürsten genossen. Untertänigkeit, sklavischsten Knechtssinn flößten sie dem »gemeinen Manne« ein, sie selbst aber wollten nichts geringeres sein, als die Berater der Fürsten, eine Art geistlicher Kanzler und Minister. Und die Fürsten räumten zum Teil wenigstens ihren hervorragenden Theologen solche Stellungen ein. »Die einflußreichste Stelle nimmt der Hofprediger ein – zumal bei so devoten Fürsten wie Georg I. und II. von Sachsen. Nur mit unbedecktem Haupte pflegt der Fürst seinem Hofprediger entgegenzugehen, der ungewöhnlichsten Vertraulichkeit werden sie gewürdigt und mit Geschenken überhäuft.« (Tholuck.) Einmal erhielt der Hofprediger vom Kurfürsten 3000 Taler geschenkt, einmal ein schönes Kleid nebst 200 Gulden, ein drittes Mal 1000 Gulden. Wie man sieht, fiel es so wohlversorgten Oberpfaffen nicht schwer, den gemeinen Untertanen Entsagung und Entbehrung zu lehren!

418. Überfall im Walde durch Marodeure

Auch in den Reichsstädten sicherten sich protestantische Geistliche anfangs hohes Ansehen und großen Einfluß. Ihrem Range nach gingen sie sogar den Senatoren voran. Als 1610 in Hamburg der Senat zwar den Pastores dieses Vorrecht zugestehen wollte, nicht aber den Diakonis, holten die Geistlichen der Reichsstadt Gutachten der Fakultäten von Wittenberg, Rostock und Gießen ein. Diese Gutachten erklärten, daß das Ansehen der Geistlichen nicht im geringsten vermindert werden dürfe, da es sich nicht allein um die Person, sondern auch um das Amt des Geistlichen handele.

Aber diese schönen Zeiten der protestantischen Pfaffenmacht überdauerten nicht das 16. Jahrhundert. Als die Fürsten die Füße erst sicher in den Steigbügeln fühlten, als die kaiserliche Macht endgültig gebrochen war und statt des von Freiheitssehnsucht ergriffenen Volkes nur noch entnervte, gefügige Untertanen existierten, da bedurfte das Fürstentum der Geistlichkeit nicht mehr. Man behandelte sie deshalb mit immer größerer Geringschätzung. Sogar die Hofprediger mußten fühlen, daß man sie nur noch als Lakaien betrachte. Als der Hofprediger Luk. Osiander I. im Jahre 1598 dem Herzog von Württemberg eine gegen die Zulassung der Juden gerichtete Vorstellung machte, erhielt er die Antwort: Deswegen wir den Euch und alle Eure Anhänger für nichtswerte Pfaffen und Ehrenschänder halten wollen.« Dem Hofprediger Jäger in Glücksburg ließ 1660 der Herzog Philipp ein Paar Schuhe ans Haus hängen zum Zeichen, daß man ihm den Laufpaß geben werde, wenn er sich nicht besser in die Verhältnisse schicke. Als die braunschweigischen Hofprediger Geier und Spener wiederholt Versuche machten, Zutritt zu einer vierzehnjährigen Prinzessin zu erhalten, die wegen einer Heirat katholisch werden sollte, wurden sie ihres Amtes enthoben, ja das von dem berühmten Rechtslehrer Thomasius eingeforderte juristische Gutachten erkannte sogar wegen dieser »Auflehnung gegen den Landesfürsten als evangelischen Bischof« auf Bestrafung mit Gefängnis und Landesverweisung. Auch der Geistliche ist nach Thomasius nichts weiter, als der Untertan, der gegen den Willen seines Souveräns nicht zu räsonieren hat. »Da nun ein Hofprediger so unverschämt seyn sollte, daß er gegen seinen Fürsten den Bindeschlüssel (des Beichtigers) brauchen oder selbigen nur damit bedrohen wollte, würde solches ebenso unverschämt, ja noch unförmlicher herauskommen, als wenn ein armer Präzeptor, den ein ehrlicher Bürger angenommen, ihm und seinen Kindern die Postille zu lesen, sich eines Strafamts gegen diesen ehrlichen Mann … unterfangen wollte.«

So hatte denn die protestantische Geistlichkeit ihren wohlverdienten Lohn dafür empfangen, daß sie so eifrig die Lehre von der Unbeschränktheit und Unfehlbarkeit der Fürsten und der Rechtlosigkeit und dem Sklavengehorsam der Untertanen verfochten hatte. Nun war selbst der Hofpfaffe ganz gemeiner Untertan, der vor Wort und Wink des fürstlichen Gebieters zu kuschen hatte!

Und trotz all ihres anmaßlichen Pfaffendünkels lernte sich die protestantische Geistlichkeit rasch in die Rolle des geistlichen Lakaien schicken. Nur einzelne, wie die oben erwähnten braunschweigischen Hofprediger, versuchten noch wider den Stachel zu löcken. Andere ballten die Faust in der Tasche. So schreibt M. Walther 1649 aus Celle: »Übrigens lebe ich am Hofe und wieviel da einem, der das bessere will, zu verdauen und zu verschlucken gereicht wird, läßt sich denken.« »Viel häufiger werden freilich die Beispiele entgegengesetzter Art gewesen sein,« gesteht selbst der fromme Theologe Tholuck. So jammert V. Andreä 1640, daß greise Hofprediger vor dem noch ganz unmündigen Fürsten Ebrard von der Kanzel herab weitläufig die Erlaubtheit von Spiel und Tanz bewiesen.

Behandelten nachgerade die Fürsten ihre Hofgeistlichen gleich Lakaien, so sprangen die Junker mit ihren Dorfpfarrern wie mit Stallknechten um. Wer eine Pfarre heben wollte, mußte zunächst den adligen Patron tüchtig »schmieren«. »Die schmierenden Narren kriegen die besten Pfarren,« klagt ein Zeit- und Amtsgenosse in einer Predigt. Aber damit nicht genug: »Wann der Studiosus,« so schildert Schuppe, »sein ganzes Patrimonium auf Universitäten verzehrt hat und endlich ein Dienstlein sucht und den Collatoribus die Hände nicht vergülden kann, wie muß er sich oft vor einem kahlen Dintensieder, vor einem Schreiber oder Stiefelschmierer bücken, den Hut abziehen, wenn er ihn bei seinem Herrn anmelden soll und dann heißt es noch obenein: domine Johannes, ihr sollt zwar Dienst haben, aber ihr müßt Jungfer Margareth, meiner gnädigen Frau Kindermädchen heiraten«. Dieser Brauch der Junker, eine abgelegte Maitresse um den Preis der Pfarrstelle an den geistlichen Anwärter zu verkuppeln, war ein ganz allgemeiner.

Wurde dem Kandidaten die Kammerzofe des Junkers nicht angehängt, so mußte er wenigstens die Tochter oder Witwe seines Vorgängers heiraten, wodurch ja die Witwen- und Waisenpension gespart wurde. Im Jahre 1588 reut in Ripen einen Prediger, der schon sein Versprechen gegeben, seine Zusage. Er schickt ein Bittgesuch an den Landesherrn, ihm trotzdem die Pfarrstelle nicht zu verweigern. Dieser entscheidet denn auch gnädigst, daß er die Stelle bekommen solle, ohne die Witwe des Vorgängers zu heiraten, denn: »da das Weib schon fünfzehn Kinder gezeugt, könne sie zufrieden sein«. (Tholuck.)

419. Überfall von Bauern durch Marodeure und Hinrichtung meuternder Soldaten

Die Folgen des Erheiratens der Pfarrstellen schildert ein brandenburgischer Visitationsentwurf von 1633 folgendermaßen: »Wenn sich dann oft zuträgt, daß solche Personen zusammenkommen, da weder das Alter korrespondiert, noch einige Affektion zu merken ist und die Weiber die Beförderung der Männer ihnen (sich) selbst zuschreiben, oder sonst unbändig oder alt oder kalt sind, kann da anderes herauskommen, als daß der Pfarrer an eine Delila gelangt?«

Aber auch in den Reichsstädten war das Ansehen der Geistlichen rasch gesunken. Mengering erzählt: »In einer berühmten Stadt, die ich nicht nennen will, soll es Brauch sein, daß die Kirchen- und Schuldiener wöchentlich ausgezahlt werden. Der Ratsdiener oder Büttel bringt am Ende der Woche sein Wochengeld mit den Worten: der Herr Bürgermeister läßt dem Herrn einen guten Tag sagen, schickt ihm hier seinen Lohn und gefällt ihm des Herrn Dienst noch weiter. Auch pflegen manche Räte in vornehmen Städten ihre Kapläne durch Büttel zu erfordern und sie auszukapitulieren, dräuen ihnen auch wohl das Hundeloch, wenn sie ihnen nicht das placebo singen.« Und vor dem Senat in Hamburg schilderte um das Jahr 1630 der Senior J. Müller die Geringschätzung der Geistlichen bei den höheren Klassen in überaus drastischer Form: »Es stinket das Predigtamt dermaßen bei Vielen, daß sie einen Prediger nicht gern ansehen, ihm nicht gern danken auf seinen Gruß. Insgemein halten ihrer viele die Prediger für dumme alberne Leute, die sonst zu nichts taugen …«

Nimmt man noch hinzu, daß diese nach oben kriechenden Geistlichen nach unten hochfahrend und anmaßend auftraten, daß namentlich die Schulmänner unausgesetzt über die Bedrückung durch ihre geistlichen Vorgesetzten zu klagen hatten, daß ihr Bildungsgrad häufig ein trostloser war und ihre Lebensführung oft nur gar zu viel zu wünschen übrig ließ, so wird man es begreiflich finden, daß die protestantische Pfaffheit sich nach mehr als hundert Jahren Reformation keines wesentlich größeren Ansehens erfreute, als die katholische Pfaffheit zur Zeit des Ausbruches der Reformation. Trithenius schildert die Pfafferei zu Beginn des 16. Jahrhunderts folgendermaßen: »Unsere Priester beschäftigen sich lieber mit Vögeln und Hunden, als mit der heiligen Schrift. Da sitzen sie in ihren Winkeln bei den Zechern der Wirtshäuser, sie werden ordentlich zornig, wenn jemand mit ihnen eine biblische Unterhaltung beginnen will und erzählen lieber Märchen.« Aber im 17. Jahrhundert klagten Synoden, daß Pastoren von Bier-, Wein- und Mostverkauf lebten, daß sie – im Braunschweigischen – mit den Junkern in die Nacht hinein beim Aquavit oder Biere säßen, daß sie sich – in Straßburg – bei Gastereien ohne Scheu »toll und voll saufen«, daß – in Brandenburg – Hurerei und Ehebruch »gar gemein« sei usw.

Die Pfafferei hatte wohl ein anderes konfessionelles Kleid angezogen, in Art und Gehaben war sie jedoch ganz die gleiche geblieben!

Bei alledem dauerte der konfessionelle Hader auch nach dem dreißigjährigen Kriege fort. Und zwar befehdeten sich nicht nur in der bekannten giftigen Weise Katholiken und Protestanten, sondern auch die Protestanten unter sich. So schnaubte der Prediger Heinzelmann, Rektor am Berlinischen Gymnasium, von der Kanzel der grauen Klosterkirche herab: »Wir verdammen die Katholiken, Calvinisten und auch die Helmstedter. Mit einem Wort: wer nicht lutherisch ist, der ist verflucht.« In den Polemiken bediente man sich der bekannten theologischen Koseworte, man nannte sich »Brillenputzer,« »Zungenschlitzer,« »Starenstecher,« »Kälberarzt,« sprach auch wohl von den glaubenseifernden Ergüssen des Gegners als von »Kalbsgeschrei«.

Zwar gab es auch Vertreter einer versöhnlichen Richtung, aber deren Bestrebungen scheiterten an der zelotischen Rechthaberei der Majorität des Pfaffentums. So versuchte der 1586 geborene Theologe Georg Calixt, ein Mann von Welt- und Menschenkenntnis, eine Aussöhnung zwischen den verschiedenen Konfessionen anzubahnen. Calixt war zwar in seinen Ansichten orthodoxer Lutheraner, allein er erklärte es als etwas Unvernünftiges und Ungerechtes, anderen Glaubensmeinungen aufdrängen zu wollen. Auf den christlichen Wandel, nicht auf Spekulationen und Subtilitäten komme es an. Calixt brachte dann auch wirklich 1645 in Thorn eine religiöse Versammlung zustande, an der sich neben 37 lutherischen und 15 reformierten Theologen auch katholische Geistliche, sogar ein Bischof, beteiligten. Die Versammlung ging jedoch unverrichteter Sache wieder auseinander. Schon bei den unwesentlichsten Äußerlichkeiten gerieten sich die wackeren Glaubenshüter in die Haare. »Auf ärgerliche Weise tat sich gleich von anfang der Zwiespalt der Lutheraner und Calvinisten kund. Die letzteren hatten zufällig, weil sie zuerst gekommen waren, die ersten Plätze eingenommen; schon das erregte Mißmut und schiefe Gesichter bei den Lutheranern. Der Streit wurde dahin entschieden, daß der Vorrang wechseln solle.« Die Thorner Zusammenkunft nützte nicht nur nichts; Calixt und seine Freunde wurden erst recht angefeindet. »Eine Menge grober Schmähschriften gingen wieder aus den Pressen hervor, die Kanzeln ertönten wieder von gegenseitigen Verunglimpfungen.« (Hagenbach.) Von christlichem Brüderlichkeitsgefühl war kein Hauch zu verspüren. Friedrich von Logau, der Verfasser trefflicher Reimsprüche und Sinngedichte, klagte um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts:

»Lutherisch, Päpstlich und Calvinisch, diese Glauben alle drei

Sind vorhanden, doch ist Zweifel, wo das Christentum denn sei.«

Sympathischer als die Sippe dieser zänkischen Pfaffen mutet die pietistische Richtung an, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts von Theologen wie Spener und August Hermann Francke ins Leben gerufen wurde. Die Pietisten predigten eine Verinnerlichung des Glaubens, sie vertraten der Kirche gegenüber das Laienchristentum, sie bewiesen ihre christliche Werktätigkeit durch Schaffung wohltätiger Anstalten. Aber der Charakter des Pietismus ist bei alledem beklemmend engbrüstig und reichlich durchsetzt mit süßlicher Muckerei.

420. Landsknecht und Troßbube durchs Land ziehend. Spottbild

Spener wollte den starren Buchstabenglauben, den öden dogmatischen Formalismus in ein praktisches Christentum verwandeln. Prediger und Gemeinde sollten einander angehören. Der Laie sollte nicht nur die Predigt anhören, sondern sich auch mit dem Geistlichen über das Gehörte besprechen dürfen. Die Prediger sollten die Gemeinde nicht nur mit Spitzfindigkeiten der Glaubenslehre traktieren, sondern sie auch »fleißig anleiten zu Werken uneigennütziger Liebe«. Spener wurde wegen seiner Bestrebungen natürlich von den Orthodoxen in der gehässigsten Weise angegriffen. Man sagte dem Kreise, den Spener in Frankfurt a. M. um sich gesammelt hatte, nach, daß in seinen Versammlungen unsittliche Ausschreitungen begangen würden. Die Phantasie der gereizten Orthodoxen erging sich ja mit Vorliebe in derartigen unzüchtigen Vorstellungen. Dagegen leuchtete Spener vorübergehend die fürstliche Gnadensonne. Der Kurfürst Johann III. von Sachsen hatte ihm auf Empfehlung Veit von Seckendorffs eine Hofpredigerstelle in Dresden übertragen. Aber die Herrlichkeit war von kurzer Dauer. Der Kurfürst beschwerte sich bald darüber, daß er statt eines Hofpredigers einen Schulmeister erhalten habe. Einen solchen Schulmeister hatte nun zwar der Kurfürst sehr nötig, war doch unter ihm über das Land »die größte Verderbnis hereingebrochen, da der Hof im größten Überfluß lebte und sich um nichts kümmerte, als um essen und trinken«. Auch seiner galanten Abenteuer wegen war Johann Georg berüchtigt. (Vehse.) Um seinen Ausschweifungen fröhnen zu können, genügte dem Kurfürsten nicht die herkömmliche Schröpfung seiner Untertanen, sondern er verkaufte auch 3000 seiner Soldaten an Venedig. Auch an die holländischen Generalstaaten suchte er 8 bis 10 000 Landeskinder zu verschachern. Gleichwohl, oder auch gerade darum, war der Kurfürst äußerst empört über die Gewissensmahnungen Speners. Als dieser sogar in einem Briefe dem fürstlichen Brotherrn Vorstellungen wegen seines Lebenswandels zu machen wagte, kam es vollends zum Bruch, so daß Spener nach Berlin übersiedeln mußte.

Speners gleichstrebender Zeitgenosse Francke schuf in Halle ähnliche pietistische Zirkel wie Spener in Frankfurt a. M. und in Sachsen. Seine Haupttätigkeit liegt jedoch in der Gründung von Waisenhäusern und ähnlichen Wohltätigkeitsinstituten. Waren Spener und Francke in ihrer Art hochherzige Charaktere und bei allem religiösen Mystizismus sympathische Erscheinungen, so verlor sich der Pietismus ihrer Nachfolger sehr bald in abstoßende Muckerei und süßliche Lämmlein-, Brüder- und Schwesternschaft. Hatte schon Spener vom Tanze und Schauspiel nichts wissen wollen, so verfemten seine Schüler vollends alles Lachen und alle Lebenslust und machten die fromme Kopfhängerei zum Prinzip der Lebensführung. So verflachte der Pietismus rasch zur unfruchtbaren muckerischen Sektiererei.

Wohin unser Blick fällt in Staat und Kirche: überall kläglichster Zerfall oder bestenfalls kümmerliches Fortvegetieren. Völlige Zerrüttung des wirtschaftlichen Organismus, ein rohes, zertretenes, geknechtetes Volk, ausschweifender Zäsarenwahnsinn zahlloser Zwergdespoten und eine nach oben sich duckende, nach unten brutale Geistlichkeit! Das waren die Früchte der großen »Kirchenerneuerung« des 16. Jahrhunderts!

Der unsägliche Jammer der deutschen Zustände nach dem dreißigjährigen Kriege ist die vernichtendste Anklage und das zerschmetterndste Zeugnis der ohnmächtigen Vermessenheit der Pfaffenherrschaft!