|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Fürstenhabgier als Hebel der Reformation. – Gewalttätige Reformierung. – Die Reformatoren als Verteidiger des schrankenlosesten Fürstenabsolutismus. – Die Bedientenhaftigkeit der protestantischen Geistlichkeit. – Erstickung der ritterlichen Unabhängigkeitsgelüste. – Niedergang des Bürgertums. – Zerfall der Städtebünde. – Geistliche Kupplerdienste des Protestantismus. – Die Doppelehe Philipps von Hessen. – Bigamist und Sodomiter. – Orthodoxe Verknöcherung des Protestantismus. – Luthers Streit mit Zwingli. – Judenverfolgungsprojekte Luthers. – Weiterer Theologenstank. – Verfolgungswut der protestantischen Sekten. – Die Zwietrachtsformel. – Schlimme Aussichten.

Waren auch die revolutionären Bewegungen, die Erhebungen der Bauern und der wiedertäuferischen Sekten unter furchtbarem Blutvergießen vollständig niedergeworfen worden, so hatte doch die kirchliche Reformbewegung in Deutschland gewaltig um sich gegriffen. In ganz Nord- und Mitteldeutschland hatte sie den Sieg davongetragen, in Ostfriesland, Pommern, Mecklenburg, Schlesien, Preußen, Hessen, Sachsen, in Bremen, Magdeburg, Frankfurt a. M., ferner in Straßburg, Nürnberg, Ulm und einer Reihe anderer süddeutscher Städte. Diese gewaltige Ausdehnung der Reformation wäre unmöglich gewesen, wenn die Fürsten die Kirchenreform nicht als vortreffliches Mittel benutzt hätten, sich durch Einziehung der Kirchengüter zu bereichern, sich vom Reiche unabhängig zu machen und gleichzeitig nach innen ein absolutistisches Regiment aufzurichten. Die Religion der Untertanen wurde von den Fürsten bestimmt, der Landesherr wurde der summus episcopus (oberste Bischof), die Kirche seine getreue Dienerin. Die Reformatoren und ihre Nachfolger vergalten die Begünstigung ihrer theologischen Richtung mit der alleruntertänigsten Lehre von der unumschränkten Fürstengewalt, sie verfielen einer bis dahin unerhörten Speichelleckerei und Knechtseligkeit. Die Fürstenmacht, gestärkt durch die Einsäckelung der Kirchenschätze und gekräftigt durch die der Fürstengunst bedürftige protestantische Geistlichkeit, vermochte sich um so rücksichtsloser zu entfalten, als die ihm entgegenstehenden Faktoren, Kaisertum, Adel und Städte, immer ohnmächtiger wurden. Der Kaiser vermochte nur dann etwas gegen die Fürsten auszurichten, wenn diese in gegenseitigem Hader lagen; seine Macht erlahmte, sobald sich die Fürsten zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit wieder zusammenfanden. Die Macht des Adels vollends war durch die Niederwerfung der Erhebung der rheinischen und mainischen Ritterbünde im Jahre 1523 gebrochen. Die wirtschaftliche Entwickelung von der Natural- zur Geldwirtschaft hatte das Söldnerwesen gezeitigt und damit den unabhängigen Kriegsadel überflüssig gemacht. Um Söldnerheere zu unterhalten, gebrauchte man Geld, und Geld hatte der Adel nicht. Vergebens hatte der kühne Söldnerführer Franz v. Sickingen den Adelsaufstand mit angeworbenen Soldtruppen zum Siege zu führen versucht. Die Fürsten brachten als die Kapitalkräftigeren die stärkere Söldnerarmee zusammen und warfen den Aufstand nieder. Als dann zwei Jahre später der Bauernkrieg durch die deutschen Lande raste, mußte der Adel sich unter den Schutz der Fürsten flüchten. Mit der Unabhängigkeit des Adels war es vorbei. Aber auch die Städte vermochten sich gegen die erstarkende Fürstengewalt nicht zu behaupten. Solange ihre Handelsblüte währte, hatten sie durch ihren Zusammenschluß zu mächtigen Städtebünden ihre Unabhängigkeit kraftvoll zu wahren verstanden. Als jedoch durch die Entdeckung des Seewegs nach Ostindien und Amerika die europäischen Handelsstraßen allmählich eine vollständige Verschiebung erfuhren, als Deutschlands Handel mehr und mehr zurückging, da zerfielen auch die Bünde der verarmenden und sich entvölkernden Städte, die in ihrer Vereinzelung und Entkräftung ein Opfer der Fürstenallmacht wurden.

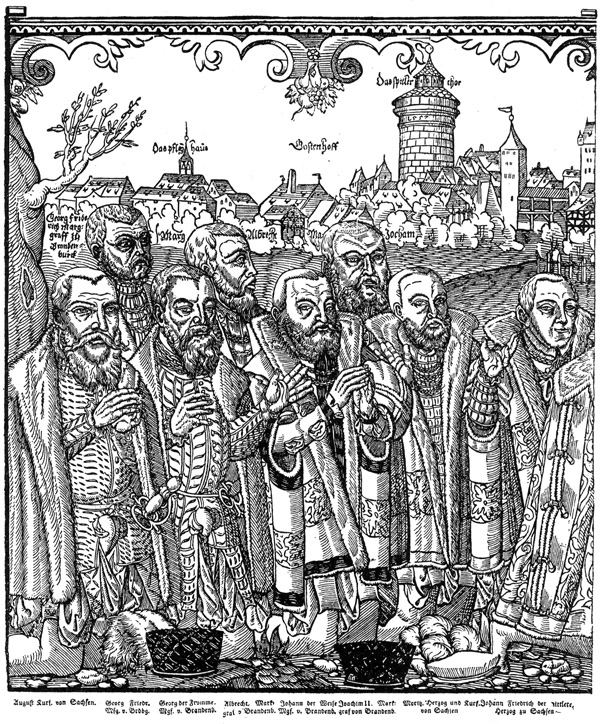

Die Reformation siegte nur von der Fürsten Gnaden (Bild 308). Der siegreiche Protestantismus war denn auch danach. An irgendwelche soziale Reformen dachte er gar nicht. Das Kirchengut wanderte in die weiten Taschen habgieriger und genußsüchtiger Fürsten, selbst das sogenannte Armengut. Das Schul- und Bildungswesen geriet in haltlosen Verfall, selbst die protestantischen Geistlichen jammerten unaufhörlich, daß die hohe Obrigkeit sie verhungern lasse. Um wenigstens Brocken zu erhaschen, liebedienerte diese Geistlichkeit vor den Fürsten in der widerlichsten Weise. Luther gab darin den Ton an: »daß zwei und fünf gleich sieben sind, das kannst du fassen mit der Vernunft; wenn aber die Obrigkeit sagt, zwei und fünf sind acht, so mußt du es glauben, wider dein Wissen und Fühlen.« Daß das Schaben und Schinden der Untertanen gewissermaßen eine heilige Pflicht der Obrigkeit, hatte Luther, wie wir schon früher gesehen haben, nicht minder unverfroren ausgesprochen. Und seine Auffassung war die der protestantischen Pfaffheit überhaupt.

308. Die fürstlichen Förderer der Reformation in Deutschland

So einig sich aber die protestantische Geistlichkeit in der Verhimmelung der Fürstenallmacht war, so uneinig war sie sich über den rechten Glauben. Man hatte die kirchliche Tradition verworfen und sich auf die »reine Lehre«, den Bibeltext, berufen. Man hat gesagt, daß damit der Bibelbuchstabe zum Papst gemacht worden sei. Aber es war noch schlimmer: jeder protestantische Pfaffe legte den Bibelbuchstaben in seinem Sinne aus, so daß an die Stelle des einen Papstes unzählige Päpstlein getreten waren. Und jedes dieser Päpstlein tat alle anderen in den Bann, schnob Gift und Galle gegen jeden, der sich nur im geringsten abweichender Ansicht zu sein erkühnte. Dies geifernde Pfaffengezänk wurde so arg, daß oftmals dagegen die Fürsten einschritten, da sie befürchteten, daß dem Volke dadurch die Kirche völlig verleidet werde.

So sah die glorreiche Erneuerung der Kirche durch die Reformation aus! Kein Wunder, daß der Protestantismus keine moralischen Eroberungen machte, daß im Gegenteil bereits in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts die Gegenreformation erfolgreich einzusetzen und einen Teil des bereits an den Protestantismus verlorenen Terrains wiederzuerobern vermochte.

Nur durch seine Verkuppelung mit den Interessen der Fürsten siegte in Deutschland das Luthertum. »Wenn unter den geistigen Führern der reformatorischen Bewegung der geistig beschränkteste auf dem Plane blieb, die geistig bedeutenderen aber, die Hutten, die Münzer, die Wendel Hilper untergingen, so geschah es, weil hinter jenem die ökonomisch mächtigste Potenz, das Fürstentum, stand, während hinter dieser die Ritterschaft, das Proletariat, die Bauern und die Städte standen. Das heißt: Klassen, die als solche entweder schon im absteigenden oder erst im aufsteigenden Ast ihrer ökonomischen Entwickelung waren und die bei dem inneren Widerstreit ihrer ökonomischen Interessen sich auch zu keiner gemeinsamen Aktion gegen die Fürsten einigen konnten.« (Mehring.)

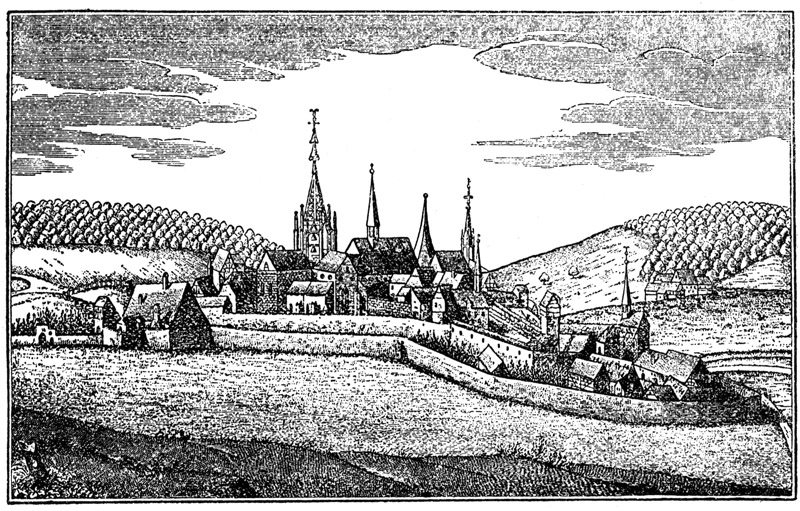

Einen mächtigen Anreiz, die Kirchenreform einzuführen, bildete für die Fürsten die Konfiskation des geistlichen Besitzes. Mit welcher Raffgier die Fürsten bei Einführung der Reformation verfuhren, dafür nur einige Beispiele. Im Jahre 1534 wurde der vertriebene Herzog Ulrich von Württemberg von Philipp von Hessen wieder in sein Land zurückgeführt. Ulrich erklärte, daß er »aus Dank gegen Gott wegen seiner glücklichen Wiederkehr« sein Volk »in den neuen Glaubensstand« versetzen müsse. Die wahre Ursache war die Geldbedürftigkeit des gottesfürchtigen Landesvaters, der während seiner 15jährigen Verbannung große Schulden gemacht und dem Landgrafen von Hessen die Rückerstattung von 200 000 Gulden Kriegskosten versprochen hatte. Am diese Schulden sowie den Bau von mehreren Festungen, die Anwerbung von Truppen und – nicht zu vergessen! – seine verschwenderische Hofhaltung bezahlen zu können, zog Ulrich schleunigst alle Kirchengüter ein (Bild 309). »Aus Amts- und Gewissenspflicht« wie er sagte; die Zeitgenossen dachten freilich anders darüber. So klagte der deutsche Reformator Bucer, der Herzog habe es in seiner Habsucht nur auf die Beraubung der Kirchen abgesehen, und der Schweizer Reformator und Freund Zwinglis, Myconius, erzählte, daß von den Kirchengütern zweimalhunderttausend Goldgulden in die Taschen des Herzogs geflossen seien, und alles werde schmählich vergeudet. (Janssen.) Und die Abgesandten der süddeutschen protestantischen Städte klagten 1535 dem Landgrafen Philipp: »All die reichen und vielen Kirchengüter, die der Herzog gewaltiglich zu Händen genommen, nutzten zu gar nichts, denn sie wurden verwüstet und all das große Geld verschwendet, verschlemmt und verpraßt.« Dabei stürzte der um das Seelenheil seiner Landeskinder so besorgte Landesvater sein Volk noch in »jämmerliche Armut« und hinterließ bei seinem Tode eine Schuldenlast von 25-30 Millionen Mark nach heutigem Geldwerte. Als 1539 der katholische Herzog Friedrich von Sachsen starb und ihm sein Bruder Heinrich folgte, führte dieser schleunigst, trotz des Protestes der versammelten Landstände, die Reformation ein. Denn nachdem der Silberschatz des verstorbenen Herzogs vertan war – Herzog Heinrich hatte in den ersten drei Monaten seiner Regierung 30 000 Goldgulden verbraucht – mußte das Kirchengut daran glauben. »Die Hofleute waren wie gierige Raben, jeder am Hofe suchte fett zu werden.« Das Volk wurde außer mit dem »reinen und unverfälschten Evangelium« noch mit vielen drückenden neuen Steuern beglückt. Auch Joachim II. von Brandenburg verordnete 1540 den Konfessionswechsel für sein Land, um die Kirchen- und Klostergüter an Adlige und Städte verpfänden zu können, die für seine Schuldenlast von 600 000 Talern aufkamen, die er in ein paar Jahren gemacht hatte. Dabei war die Einziehung des Kirchenguts nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. Joachims verschwenderischer Hofhalt, seine Jagden, Pferderennen, seine Spielwut, seine Bauten, seine Maitressen verschlangen solche Unsummen, daß er das arme Volk in der furchtbarsten Weise durch Steuern auspreßte. Die Bauern wurden, um die Gutsherren für Steuerbewilligungen gefügig zu machen, dem Drucke der Grundherren preisgegeben, so daß sie allmählich in völlige Leibeigenschaft gerieten. Aber seinem Wild ließ dieser fromme Landesvater weitgehendsten Schutz angedeihen. In einer Jagdordnung verfügte er: »wer ein Hirschkalb, Rehlamm oder ein wildes Schwein in den Wäldern greifen würde, dem sollten beide Augen ausgestochen werden!«

309. Kloster Bebenhausen in Württemberg. Ehemaliges reiches Cisterzienserkloster; durch Herzog Ulrich eingezogen; seit 1560 evangelische Klosterschule

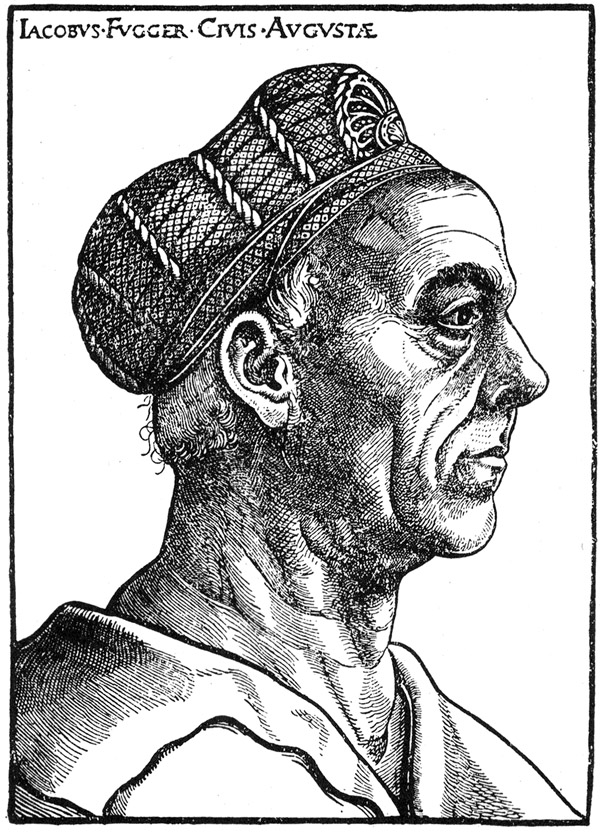

310. Jakob Fugger. Größter deutscher Handelsherr des 16. Jahrhunderts

In all den Ländern, in denen es einen Fürsten nach dem Kirchengut gelüstete, wurde die Reformation zwangsweise mit äußerster Brutalität durchgeführt. Die Untertanen hatten einfach den Glauben anzunehmen, den ihr Herrscher ihnen vorzuschreiben für gut befand, einerlei, wie er selbst im innersten über die religiösen Dinge dachte. Und die Reformatoren fanden diesen skandalösen Gewissenszwang ganz in der Ordnung. Als Herzog Heinrich die Regierung des Herzogtums Sachsen antrat, rieten die Wittenberger Theologen dringend zur Anwendung von Gewalt bei Einführung der Reformation. Luther tadelte es, daß man nicht sofort mehr als fünfhundert Pfarrer, welche alle »giftige Papisten« seien, weggejagt habe. Da sei »nicht viel Disputierens«, der Herzog müsse als Landesfürst die »gräuliche, gotteslästerliche Abgötterei dämpfen« gleich »wie die vorigen Könige Juda und Israel und hernach Constantinus, Theodosius, Gratianus«. Joachim II. führte die Reformation in ganz eigenartigem Stile ein. Er behielt die lateinische Messe, viele Festtage der Heiligen, das Fasten und andere katholische Bräuche bei. Als sich Prädikanten bei ihm über die vielen Zeremonien beschwerten, erklärte der Kurfürst ihnen einfach, er wolle so wenig wie an die römische, auch an die wittenbergische Kirche gebunden sein. »Meine Kirche allhier zu Berlin und Cölln ist ebenso eine rechte christliche Kirche, wie die der Wittenberger.« Dieser Fürst dachte offenbar, was die Theologen könnten, könne er schon längst selbst. Er bestimmte also nicht nur höchstselbst die Konfession, sondern auch den ganzen Charakter des Gottesdienstes bis in die Einzelheiten. Und Luther, der andere Reformatoren der lächerlichsten Meinungsdifferenzen und Formalitäten wegen mit den urwüchsigsten Schmähungen zu überhäufen pflegte, wußte sich auch mit dieser Form des fürstlichen Absolutismus abzufinden. »Wenn der Kurfürst das Evangelium lauter, klar und rein, ohne menschlichen Zusatz,« so schrieb er an den Prädikanten Buchholzer, »will predigen lassen, so gehet (in der Prozession) in Gottes Namen mit herum und traget ein silbern oder golden Kreuz und Chorkappe und Chorrock.« Habe der Kurfürst an einem Chorrock nicht genug, so möchten sie deren drei anziehn. Der Kurfürst könne auch, wenn er wolle, »vorher springen und tanzen, mit Harfen, Pauken, Zimbeln und Schellen, wie David vor der Lade des Herrn tat«. Der Kurfürst war ja die gottgewollte hohe Obrigkeit, die nach den Lehren der Reformatoren tun konnte, was ihr beliebte. Welch schnurrige Käuze der Herrgott angeblich mit seiner Stellvertretung auf Erden betraut, wußte Luther freilich besser als sonst einer. In einem Brief an den brandenburgischen Theologen Jakob Stratner nannte er Joachims Hofprediger Johann Agricola (Bild 317) einen Possenreißer, einen eitlen und albernen Menschen. »Wie der Fürst, so dessen Priester. Große Narren müssen große Schellen haben. Ihre Sitten und ihr Geist passen gut zusammen.« Einerlei, mochten die »Narren«, die auf den Fürstenthronen saßen, noch so groß sein, die Reformatoren predigten darum nicht minder die Lehre von ihrer unumschränkten Herrschergewalt. Nicht nur während des Bauernkrieges hatte Luther gegen den »Pöbel« gewettert. Die Obrigkeit, sagte er ja in seiner Hauspostille, müsse den Pöbel, Herrn Omnes (jedermann) schlagen, würgen, henken, brennen, köpfen und radbrechen, daß man sich fürchte und das Volk also im Zaum gehalten werde. Und auch Melanchthon hatte schon im Jahre 1525 gemahnt, das deutsche Volk sei »ein solch wild ungezogenes blutgieriges Volk«, daß man seine Freiheit notwendig beschränken und es viel härter halten müsse denn bisher. Luther und Melanchthon stellten die bisher unbekannte Lehre von der unumschränkten Gewalt der Obrigkeit auf, forderten unbedingten Gehorsam gegen die Befehle derselben und lehrten förmlich den Knechtssinn und die Gewaltherrschaft. (Janssen.) »Das ganze Verhältnis der protestantischen Kirche zu den »Landesherren« trug gewaltig bei zur Verbreitung des Servilismus (Bedientenhaftigkeit) gegen die Regierenden. Es ist keine zufällige Erscheinung, daß der moderne Absolutismus sich entwickelte nach der Reformation. Dieser fürstliche Absolutismus hätte nie die neuzeitliche Ausdehnung erlangt ohne die Geschmeidigkeit der ›evangelischen‹ Pastoren, welche ihm fast allenthalben als Schemel zu dienen sich beeiferten.« (Kolb.) Durch die emsige Verbreitung der Pest der Knechtseligkeit stattete der Protestantismus dem Fürstentum den Dank für die Begünstigung der Reformation ab. Und die Knechtseligkeit ging, wie wir sahen, soweit, daß sich die protestantische Klerisei, die den Mund nicht weit genug über die »babylonische Knechtschaft der Kirche« durch das Papsttum aufreißen konnte, sich auch auf kirchlichem Gebiet dem Fürstenwillen fügsam unterordnete, »so daß ein neuer Cäsaro-Papismus in jedem Stäätchen entstand«.

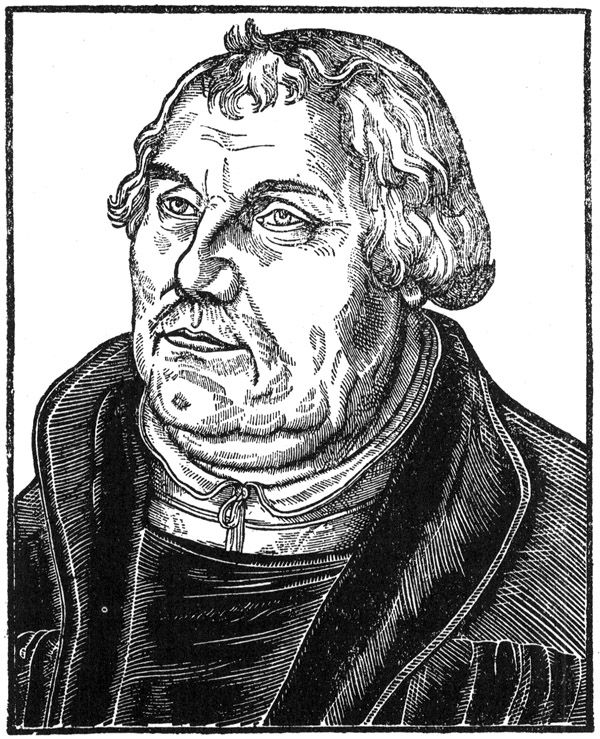

211. Martin Luther in späteren Jahren.

Nach einem Holzschnitt von Lukas Cranach

Luther hatte anfangs den Grundsatz des allgemeinen Priestertums aller Christen aufgestellt und jeder »christlichen Versammlung der Gemeinde« das Recht und die Macht zugesprochen, über »alle Lehre zu urteilen, Lehrer oder Seelsorger zu berufen, ein- und abzusetzen!« Jeder Christ, der sehe, daß der rechte Lehrer fehle, sei, von Gott zum Priester gesalbt, »bei seiner Seelen Verlust und Gottes Gnaden Ungnaden schuldig, das Wort Gottes zu lehren«. Als aber die Reformation gesiegt, war nicht mehr die Rede davon, daß der Gemeinde als der Grundlage des kirchlichen Lebens die Ausübung der Kirchenzucht, die Verwaltung des Kirchenguts, die Wahl der Pfarrer usw. zustehe. »Da wo das lutherische Bekenntnis die Herrschaft gewann, war von einer aktiven Teilnahme der Gemeinde an dem kirchlichen Leben bald kaum noch oder gar nicht mehr die Rede … Sie wurde, wie es in einer mecklenburgischen Kirchenordnung von 1570 heißt, ›zum gemeinen Pöbel, der unter der Zucht des Worts und der Polizei des Regiments steht‹. Vielmehr war das kirchliche Regiment ganz in die Hände des Standesherrn gelegt, der nunmehr in seiner Person den ›Notbischof‹ Luthers darstellte. Er, der praecipuum ecclesiae membrum, das vornehmste Glied der Kirche, war zugleich der Kirchenherr geworden, der summus episcopus in seinem Territorium. Was dann zur unausweichlichen Folge hatte, daß sich die evangelische Kirche Deutschlands, statt einheitlich zu bleiben und damit ein nationales Gemeingut zu werden, in eine Reihe evangelischer Landeskirchen auflockerte. Denn fast in jedem Territorium gestaltete sie sich etwas anders, wie in der Lehre, so in den Gebräuchen. Sie wurde zu einer berechtigten Eigentümlichkeit desselben; und in den bald kleineren, bald größeren dynastischen und politischen Rivalitäten der regierenden Fürstenhäuser bildeten die konfessionellen Differenzen ein fast unvermeidliches Ferment (Zersetzungsstoff). Es war zu dem staatlichen ein kirchlicher Territorialismus.« (Droysen.) In seinem »Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherren«, den Melanchthon im Auftrage des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich verfaßte, wendete sich dieser Reformator mit Schärfe gegen die »falschen Auslegungen des Volkes von der christlichen Freiheit«. Die christliche Freiheit, so sollten die Prediger das Volk unterweisen, bestehe in der Freiheit von der Gewalt des Teufels, in der Befreiung von den Zeremonien und der Gerichtsordnung Mosis. Den Befehlen der Obrigkeit aber, so lehrte Melanchthon mit aller Entschiedenheit, müsse das Volk unbedingten Gehorsam leisten. Die Untertanen hätten sich auch gegen die harte Obrigkeit untertänigst zu verhalten. »Wir wollen alle weltliche Gesetz und Ordnung als Gottes Willen und Gesetz fürchten, denn Salomo spricht: Weisheit ist in den Lippen des Königs, das ist, was die Herrschaft ordnet oder gebeut, soll gehalten werden, als wäre es Gottes Ordnung.« Wer sich christlichen Namens rühme, müsse alle Beschwerden willig tragen, geben, wo er auch nicht schuldig, und bezahlen, wo er auch mit Unrecht beschwert werde. Luther, dem Melanchthons »Unterricht« vom Kurfürsten zur Begutachtung vorgelegt wurde, »gefiel alles fast wohl, weil es für den Pöbel aufs einfältigste gestellt war«. »Daß die Widerwärtigen,« schrieb er, »rühmen möchten, wir kröchen wieder zurück, ist nicht groß zu achten, es wird wohl still werden.« Kirchenlichter solchen Schlages konnten den Fürsten wohl gefallen. Erwies sich doch die »erneuerte Kirche«, das »lautere Evangelium«, als das trefflichste Mittel, das arme ausgeplünderte Volk unter die Knute prassender, liederlicher Fürsten zu beugen!

312. Die siegreiche evangelische Kirche. Protestantisches Flugblatt aus der Reformation

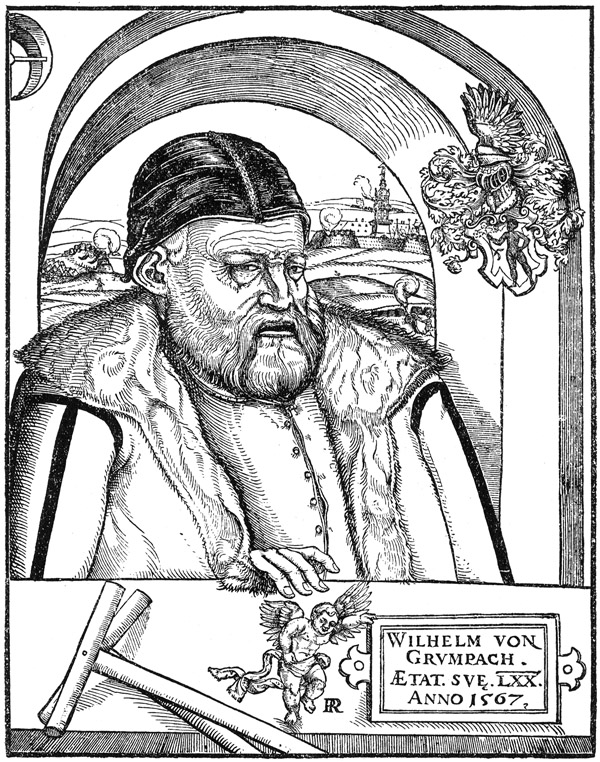

Der fürstliche Absolutismus konnte sich um so leichter durchsetzen, als, wie schon in der einleitenden Übersicht unseres Kapitels angedeutet, der Adel ohnmächtig am Boden lag und die Wohlhabenheit und damit die Macht und Selbstständigkeit der Städte einem allmählichen, aber unaufhaltsamen Zerfall entgegenging. Der Unabhängigkeit des adligen Herrentums war durch die Geldwirtschaft mit ihrem Söldnerwesen ein für allemal die Wurzeln entzogen. Der Bauernkrieg hatte die Hilflosigkeit des niederen Adels bewiesen. Der Sickingensche Adelsaufstand war von den Fürsten unschwer niedergeschlagen worden. Eine zweite verspätete Adelserhebung kam nicht einmal über die vorbereitenden Schritte hinaus. Ein halbes Jahrhundert nach Sickingens Tod versuchte der Ritter Wilhelm von Grumbach (Bild 313) einen »Edelmannskrieg« zum Sturz der Fürstenherrschaft zu entzünden. Er erließ an die gesamte deutsche Ritterschaft öffentliche Ausschreiben, eine »große Aktion« zur Erhaltung der Freiheiten des gesamten Reichsadels zu unternehmen. Es kam zwar auch eine Verschwörung der fränkischen Ritterschaft zustande, aber die Erhebung blieb aus. Trotzdem Grumbach vorgab, nur die Sache des Protestantismus vertreten zu wollen, wandten sich doch auch die meisten protestantischen Fürsten gegen den adligen Rebellen. Andererseits scheiterten auch Grumbachs Versuche, sich, als dem Verbündeten gegen die Fürstenmacht, den Kaiser geneigt zu machen. Grumbach endete zuletzt, von allen Seiten, auch dem Adel, in Stich gelassen, auf dem Schafott. Damit war die letzte größere Adelsrebellion gegen die großen Vettern, die Fürsten, erloschen. Der Adel vertrug sich hinfort mit den Fürsten, die ihn für das Opfer der Unabhängigkeit mit Leib und Gut der Bauern entschädigten.

Ungleich kläglicher noch erlag das städtische Bürgertum der Fürstenallmacht. In ihrer Blütezeit hatten die deutschen Städte ihre Unabhängigkeit sowohl gegenüber dem Kaiser wie den Fürsten zu behaupten verstanden. Sie besaßen neben Adel und Geistlichkeit das Recht der ständischen Vertretung. Ihre Stärke beruhte auf ihrem gemeinsamen Zusammenhalten. Den größten Ruf erlangte der Städtebund der Hansa. Fünfundachtzig bis neunzig Städte, von der Maas und dem Mittelrhein bis nach Riga hin hatten sich zu diesem gewaltigen Städtebund zusammengeschlossen. Die Geschwader dieses Bundes säuberten die nordischen Meere von den Seeräubern, selbst den gefürchteten Normännern. Die Hansa setzte in den nordischen Ländern Könige ab und ein, trotz des kaiserlichen und päpstlichen Einspruchs. Große Macht entfalteten auch die Städtebünde am Rhein, in Schwaben und Franken. Die politische Macht und Unabhängigkeit der deutschen Städte beruhte auf dem blühenden Handel. Vor der Zeit der großen Länderentdeckungen des 15. Jahrhunderts war Deutschland der Vermittler des gesamten zentraleuropäischen Handels. Der Welthandelsstrom zog sein Hauptbette über Venedig, Mailand, Genua nach Wien, Regensburg, Augsburg, Nürnberg zu den schwäbischen und oberalemannischen Städten mitten in das Reich hinein und machte den Rhein und seine blühenden Städte und Landschaften zur Hauptverkehrsader des nordeuropäischen Völkerverkehrs. (Falke.) Italien im Süden und Flandern mit Brügge im Norden bildeten die beiden Pole des schwunghaften Handels. Die Hanseaten ihrerseits besaßen die ausschließliche Herrschaft in der Ostsee und das Handelsmonopol für Deutschland, England und die Niederlande. Aber die Entdeckung der neuen Länder und Seewege lenkte den Handel in andere Bahnen und untergrub damit Wohlstand und Macht der deutschen Städte. Nach der Entdeckung des Seewegs nach Ostindien durch die Portugiesen ging der Handel mit Gewürzen und Spezereien in der Hauptsache nicht mehr über Kleinasien und Italien, sondern über Lissabon. Zwar suchten die oberdeutschen Städte sich den neuen Verkehrsverhältnissen anfangs anzupassen – die großen Kaufherren, namentlich die reichen Handelsgeschlechter der Welser und Fugger (Bild 310) rüsteten eigene Flotten aus, die mit den portugiesischen Schiffen gemeinsam nach Ostindien ausliefen – allein allmählich machte sich doch der Handelsverfall bemerkbar. Auch der Handel der Hansa erlitt immer größeren Abbruch durch das Aufblühen des holländischen und englischen Handels, der sich jetzt, nachdem die Welthandelsstraße von Süd- und Mitteleuropa nach Westeuropa verlegt war, kraftvoll entwickeln konnte. Die holländischen Städte sagten sich von der Hansa los, und auch die deutschen Städte wollten die Privilegien und Monopole der führenden Stadt Lübeck nicht mehr anerkennen. So zerfiel mit dem Handelsmonopol der Hansa auch deren politische Organisation. Der Niedergang der Städte bedeutete aber den Aufstieg der absoluten Fürstengewalt. Und dem Cäsarenwahn der Territorialdespoten schmeichelte in ekelhafter und abstoßender Weise die protestantische Pfaffheit!

313. Wilhelm von Grumbach. 1567 in Gotha gevierteilt

Einen der interessantesten Beiträge zur Geschichte des protestantischen Servilismus und zur Charakteristik der gepriesensten Reformatoren überhaupt bildet die Historie von der Doppelehe Philipps von Hessen.

Landgraf Philipp von Hessen, einer der ersten Fürsten, die in ihrem Lande die Reformation einführten, hatte es, eine stark sinnliche Natur, seit jeher mit dem Gebot der ehelichen Treue nicht sehr genau genommen. Er gestand selbst offen, daß er seiner Gemahlin nicht drei Wochen lang die Treue gehalten habe. Als der Landgraf bei einem seiner Streifzüge in fremde Betten das Pech gehabt hatte, sich 1539 die Lustseuche zuzuziehen, mochte er ein Haar in dieser gefährlich freien Liebe gefunden haben. Wenigstens faßte er auf dem Schmerzenslager, auf das ihn die galante Krankheit geworfen, den Plan, sich nicht etwa mit dem einen Weib zu begnügen, sondern in aller Form eine zweite Ehe einzugehen. Das Entscheidende dabei war jedenfalls, daß ein Hoffräulein seiner Schwester Elisabeth seit längerer Zeit seine Begier erregt hatte, sich ihm aber als Maitresse nicht ergeben wollte. So reifte denn in dem heißblütigen Landgrafen der feste Entschluß, dies Hoffräulein, Margarete von der Saale, zu seinem »zweiten Eheweib« zu »erheben«. Margaretes Mutter fand dies muselmännische Projekt des frumben abendländischen Fürsten ganz verlockend, nur stellte sie die bescheidene Bedingung, daß bei dem geistlichen Weiheakt dieser orientalischen Ehe Philipps Gattin Christine, Luther, Melanchthon und Bucer, oder mindestens zwei dieser hervorragenden Reformatoren, und schließlich auch Vertreter des Kurfürsten von Sachsen und des Herzogs Moritz von Sachsen als Trauzeugen anwesend sein sollten. Der Landgraf nahm diese Bedingungen an. Er wandte sich zunächst an Bucer, der im November 1539 einwilligte, als Trauzeuge bei der Eingehung der Doppelehe zu fungieren. Nur stellte Bucer die Bedingung, daß »um etlicher schwacher Christen willen, die nicht mögen geärgert werden«, die Ehe eine Zeitlang geheim gehalten werde. Im Dezember mahnte er nochmals den Landgrafen, die Angelegenheit recht geheim zu betreiben, damit alles zum Lobe Gottes »reichlich gefördert und nirgend unnötiger Anstoß gegeben werde. Der Herr Jesus gebe seine Gnade. Amen.«

314. Ferdinand I., römischer Kaiser.

Nach einem Holzschnitt aus dem Jahre 1547

Bucer hatte alle Ursache zu diesen dringlichen Ermahnungen, die Sache geheim zu halten. Denn auf dem Eingehen einer Doppelehe stand nach den älteren Reichsgesetzen der Tod und nach der auch in Hessen verkündeten Halsgerichtsordnung Karls V. »peinliche Strafe«. Die brandenburgische Halsgerichtsordnung erklärte den der Doppelehe Schuldigen für ehrlos und bestimmte die Einziehung der Hälfte der Güter, wozu noch Kerker- und Leibesstrafen kamen. Und bei der Begehung eines solchen Verbrechens sollten die Reformatoren direkte Beihilfe leisten!

An Luther und Melanchthon ließ der Biedermann Philipp berichten, er läge in Ehebruch und Unzucht, er könne und möge sich der Unkeuschheit nicht erwehren. Um nun aber nicht zum Teufel fahren zu müssen und ein ruhiges Gewissen zu haben, wünsche er »zu dem jetzigen allbereits habenden Weib nur noch ein Weib«. Die Könige des alten Testamentes hätten doch auch mehrere Weiber gehabt, und kein Prophet und Apostel habe sie darum gestraft. Auch Christus im neuen Testament habe nicht verboten, daß man zwei Weiber habe. Wenn Paulus den Bischöfen vorgeschrieben habe, daß sie nur eines Weibes Mann sein sollten, so bestätige diese Ausnahme ja nur die Regel. Und die Wittenberger Theologen könnten sich ihm gegenüber um so weniger sperren, da er wisse, daß sie »dem König von England geraten, er sollte seine erste Frau nicht verlassen, er sollte aber eine andere zu der nehmen«. Und schließlich erging sich der Landgraf noch in allerhand Drohungen, daß er sich, wenn ihm die Reformatoren nicht zu willen wären, an den Kaiser wenden wolle. Wenn ihm die Sache auch viel Geld kosten sollte, so werde er dafür doch bei den kaiserlichen Räten allerlei erreichen. Vom Evangelium werde er zwar auch dann nicht abfallen und nichts »dem evangelischen Wandel« zuwider tun, allein seine Verbindung mit den Kaiserlichen möchte doch wohl »diesem Handel und dieser Partei (der Protestanten) nicht nützlich sein«.

Luther und Melanchthon waren nicht die Männer, solchen Bestürmungen und Drohungen eines Fürsten gegenüber spröde zu bleiben. So wenig sie von den biblischen Argumenten Philipps überzeugt worden waren, und so wenig sie geneigt waren, an dem christlichen Prinzip der Einehe zu rütteln – hier handelte es sich ja um einen Landesfürsten, der über den gemeinen Gesetzesvorschriften stand oder bei dem man zum mindesten ein Auge zudrücken mußte. Politische Rechnungsträgerei und Servilismus überwanden alle Bedenken der unentwegten Gottesmänner. In ihrer Antwort auf das Ansuchen Philipps erklärten sie, daß die Doppelehe an sich zwar unzulässig sei, daß aber ein Fürst wohl eine Ausnahme machen dürfe. Es sei zu bedenken, »daß ein großer Unterschied ist, ein gemein Gesetz zu machen, oder in einem Fall aus wichtigen Gründen und doch nach göttlicher Zusagung einer Dispensation zu gebrauchen«. Ein allgemeines Gesetz, »daß männiglichen zugelassen sei, mehr denn ein Eheweib zu haben«, könne unmöglich erlassen werden, weil »daraus in allen Heiraten ewige Unruhe zu besorgen«. Am besten sei es, wenn der Landgraf von Unkeuschheit und Ehebruch ablasse. »So aber Ew. Gnaden das unzüchtige Leben nicht lassen, wie Sie schreiben, daß solches nicht möglich, wollten wir auch lieber, daß Ew. Gnaden in besserm Stand wäre vor Gott und mit gutem Gewissen lebte.« Mit gutem Gewissen und zwei Eheweibern! Jedenfalls aber solle der Landgraf die Doppelehe geheim halten, damit nicht die Feinde des Evangeliums schrien, »die Evangelischen suchten solche Freiheit, Weiber, so viel sie wollten, ihres Gefallens zu nehmen, wie es in der Türkei gehalten wird«.

315. Kanzler Bruck. Bundesgenosse des Wilhelm v. Grumbach Gemeinsam mit diesem hingerichtet

Eine saubere Moral, diese Doppelmoral für Fürsten und Untertanen!

Ähnlich wie die Wittenberger Theologen äußerte sich auch der Kurfürst von Sachsen: Am besten sei es, wenn Philipp die Anfechtung überwinde und sich mit seinem einen Weibe begnüge, wenn dies aber nicht möglich sei, teile er die Meinung der Theologen und werde dem Landgrafen treulich Beistand leisten.

Auch von seiner Gemahlin Christine erlangte Philipp die Einwilligung zur Doppelehe. Christine willigte ein, nachdem ihr »klar angezeigt« worden, »daß es wider Gott nicht sei«, und der Landgraf ihr zugesichert, daß er sie für »seine erste und oberste Gemahlin halten« und die eheliche Pflicht »noch mehr als bisher gegen sie erfüllen werde«. Böse Zungen behaupten, das vor allem hätte bei dieser edlen Christin den Ausschlag gegeben! Auch sollten nur die Kinder Christinens erbfolgeberechtigt sein. In letzter Stunde stiegen dafür Margareta noch Gewissenszweifel auf. Aber auch hier spielte ein Theologe den Kuppler. Einer der Hofprediger Philipps, Johann Lenning, verfaßte eine eigene Schrift »an die ehrbare tugendsame Jungfrau und geliebte Schwester in Christo Margaretha«, worin er sie auf die biblischen Vorbilder der Esther und Abigail verwies. Einem geistlichen Despötchen eine Kebsin ins Bett zu bringen, die nicht anders wollte, als wenn der Pfaff seinen Segen dazu gegeben, mühte sich der ganze Witz der sämtlichen »großen« Reformatoren ab – ein wahrhaft bezauberndes Bild! So konnte denn am 4. März 1540 die Trauung stattfinden. Unter den Trauzeugen befanden sich Bucer und Melanchthon!

Am Tage nach der Trauung dankte Philipp Luther mit »fröhlichem Gewissen« für den gegebenen Ratschlag. Luther bemerkte in seiner Antwort vom 10. April, daß er den Ratschlag gern heimlich gehalten sehe. Sonst möchten »zuletzt auch die groben Bauern« dem Beispiel des Landgrafen folgen. (Lenz.)

Zum großen Schmerze des theologischen Pharisäers verbreitete sich indes die Kunde von des Landgrafen Doppelehe im ganzen Lande. Das Aufsehen war ein ungeheures. Es fehlte nur noch, daß das Reichskammergericht gegen den Landgrafen als gemeinen Verbrecher vorging, um die Evangelischen »mit unsäglicher Schmach und Ärgernis« zu beladen. Da nun zeigten sich die Reformatoren abermals in ihrer vollen Glorie. Bucer bestürmte den Landgrafen, das Gerücht einfach abzuleugnen. Man möge Margaretha veranlassen, vor Notar und Zeugen kontraktlich zu bekunden, daß sie »als eine Konkubine, wie Gott sie unseren lieben Freunden nachgegeben habe, gelten solle«. Eine solche Täuschung sei ein gutes Werk: »Die Welt muß oft von der Erkenntnis der Wahrheit durch Engel und Heilige abgewandt werden.« Auch Luther verlangte eine solche Ableugnung. »Was wäre es,« erklärte er, »ob einer schon um besseres und der christlichen Kirche willen eine gute starke Lüge täte?« Ob Reformatoren, ob Jesuiten, die Pfaffen beider Richtungen waren allezeit einander würdig. Beinahe sympathisch berührt der ekelhaften Heuchelei der Bucer und Luther gegenüber der brutale, aber in diesem Fall wenigstens gerade Herrenwille des Landgrafen. Weil er sich bei seinem zügellosen Verkehr mit gefälligen Weibern aus dem Adel und dem Volke eine unangenehme Krankheit zugezogen, wollte er sich künftig solchen Gefahren nicht mehr aussetzen, ohne sich doch mit seinem Eheweibe begnügen zu wollen. Der bequemste Ausweg war der, sich als zweites Eheweib eine spröde Schöne antrauen zu lassen, nach der er schon geraume Zeit entbrannt war. Der bequemen Befriedigung der fürstlichen Brunst mußte freilich das alte Sakrament der Ehe zum Opfer gebracht werden, aber was war weiter dabei? Daß des Fürsten Wille das oberste weltliche und göttliche Gesetz sei, war ja das A und O der Lehre der protestantischen Pfaffheit. Aber Philipp wollte nicht nur für sich die Einehe aufgehoben wissen, mit den anderen Fesseln des Papsttums sollte auch die Monogamie fallen. Deshalb begriff er nicht die Geheimnistuerei der Reformatoren und ihre Doppelmoral. Ärgerlich warf er den Bucer und Luther vor, warum sie sich der Einwilligung in seine Doppelehe schämten, »dieweil sie doch uns, da wir in so öffentlicher Unzucht lagen, nicht anfochten«. »Wir finden, daß uns in diesem Handel viel Verfolgung begegnet, da uns doch im Hurenleben keine begegnete.« Philipp begriff eben nicht, daß die Bucer und Luther noch absolutistischer waren als er, der Landgraf, selbst!

Auch der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen suchte sich nachträglich aus dem leidigen Handel so gut als möglich herauszuziehen. Auch er verlangte strengste Geheimhaltung der Doppelehe und erklärte, daß er nicht gewillt sei, dem Landgrafen beizustehen, wenn der Skandal zur öffentlichen Verhandlung gelange. Ja, um die Mitschuld an dem Verbrechen Philipps völlig zu verwischen, sollte der sächsische Superintendent Justus Menius öffentlich gegen Philipp auftreten und auf seine Kosten die Tugenden des Kurfürsten herausstreichen. Da aber stieß Philipp eine Drohung gegen den Kurfürsten aus, die diesen schleunigst veranlaßte, seinem Superintendenten Schweigen aufzuerlegen. Der Landgraf von Hessen zieh nämlich in einem Brief an Bucer dem Kurfürsten von Sachsen der Sodomiterei (Unzucht mit Tieren). Er schrieb: »Wollen die heiligen Männer Justus Menius und sein Haufe gegen uns zu schreiben lustig sein, so sollen sie Antwort bekommen. Und wollen ihnen nicht unter die Bank stecken, was ihr hochlöblicher und ganz nicht tadelhafter Kurfürst der sodomitischen Sünde halber auf eine Zeit in unserem Gemach in Cassel und auf dem ersten Reichstage zu Speyer begangen hat.« Herr Philipp war seinen »Freunden« gewachsen. Die Schrift des Justus Menius wurde auf diese Drohung hin unterdrückt, und der Friede zwischen den beiden ehrenfesten fürstlichen Vorkämpfern der Reformation, den Bigamisten (in Doppelehe Lebenden) und dem der Sodomie Bezichtigten war wieder hergestellt. Nur Melanchthon ging es sehr zu Herzen, daß aus dem heimlichen theologischen Kupplerdienst ein öffentliches Ärgernis geworden war. Luther dagegen meinte: »Er (Melanchthon) jammert sehr wegen dieses Ärgernisses, ich aber bin ein roher Sachse und ein Bauer, und mein Gemüt ist zu dergleichen Sachen schon dickhäutig geworden.«

316. Spottblatt auf die mittelalterliche Kirche. Gezeichnet von Lukas Cranach. Text von Martin Luther

So geschmeidig und weitherzig Luther aber auch war, wenn es galt, Despotenlaunen zu befriedigen, so engherzig und unduldsam gebärdete er sich, wenn es galt, im Interesse der protestantischen Einheit kleine Zugeständnisse zu machen. Wenn es sich um die Erhaltung der Fürstengunst handelte, war Luther im »höheren Interesse« des Evangeliums ganz Diplomat, ganz Konzessionsschulze, der die fürstliche Geilheit willig ehrlich machte, wenn aber wirklich das höhere Interesse der protestantischen Sache einige Nachgiebigkeit und den Verzicht auf persönliche Schrullen erfordert hätte, war er ganz rechthaberischer, händelsüchtiger Theologe. Wer auch nur in einem einzigen Artikel von dem Glauben, wie ihn Luther lehrte, abwich, wurde von ihm als ruchloser Ketzer behandelt. Gegen alle Einwendungen der Vernunft verschanzte sich der dickköpfige Dogmatiker hinter die Lehre, daß es gerade zum Wesen des Glaubens gehöre, unvernünftig zu sein. In seiner letzten Predigt, die er von der Wittenberger Kanzel herab kurz vor seinem Tode hielt, wetterte Luther noch »gegen die verfluchte Hure Vernunft«, auf welche die Schwärmergeister pochten. Den Sohn Gottes solle man hören, der da sage: »das ist mein Leib« und die Vernunft mit Füßen treten.

Luthers Starrköpfigkeit trat besonders hervor in dem Streit über die Abendmahlslehre. Luther hielt mit zäher Verbissenheit an der Lehre fest, daß die Worte »das ist mein Leib« wörtlich zu nehmen seien, daß also der Pfaffe Wein und Brot in Blut und Leib Christi verwandle und der Laie den fleischgewordenen Gott leibhaftig genieße. Dieser Auffassung trat auch Zwingli entgegen. Der Züricher Reformator wollte von dieser wundersüchtigen, den Priester förmlich zum Schöpfer des Gottes machenden Auffassung nichts wissen. »Wenn man aber das Brot den Leib und den Wein das Blut nennen will, so mögen wir das auch tun; aber wir sagen, die Taufe tilge die Sünden, während nicht das Wasserbad tilgt, sondern der Glaube: so nennen wir im uneigentlichen Sinne das Brot den Leib und den Wein das Blut, weil Christus uns dadurch erlöst und gereinigt hat … Dabei lehren wir ausdrücklich, was hier geschieht, geschehe durch göttliche Wirkung, die Art und Weise aber, wie Gott sich der Seele mitteilt, sei uns völlig unbekannt …« Luther hatte sich anfangs nicht um Zwingli gekümmert, den er für ein kleines Licht hielt, während er von seiner eigenen Bedeutung um so stärker durchdrungen war. War es doch eine Lieblingswendung von ihm, zu sagen: »Gott hat in tausend Jahren keinem Bischof so große Gaben gegeben als mir, denn Gottes Gaben soll man rühmen.« Und es entsprach nur der ungemein hohen Meinung von sich selbst, abweichende Meinungen von vornherein für falsch zu halten. Erklärte er doch wiederholt: »Unter allen Büchern, so die Feinde der Wahrheit wider mich geschrieben haben, habe ich keins gar ausgelesen.« Erst als man Luther erklärte, daß Zwingli bei den süddeutschen Reichsstädten in großem Ansehen stehe, würdigte er ihn seiner Aufmerksamkeit. Da er es aber zunächst noch unter seiner Würde hielt, sich in eigener Person mit Zwingli einzulassen, ließ er einen seiner Getreuen, den Theologen Bugenhagen, den Bucer und Oekolompad Luthers Affen nannten, den Züricher Reformator in einem Briefe abfertigen. Bugenhagen erklärte mit der Überlegenheit seines Meisters, daß Zwingli nichts hinter sich habe und gar kein Theologe sei. Da sich aber mehrere bekannte und angesehene Theologen in der Abendmahlsfrage auf Zwinglis Seite stellten, hielt sich auch Luther nicht länger im Hintergrunde. Gegen Ende des Jahres 1526 schleuderte er eine Streitschrift, »Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi wider die Schwarmgeister«, gegen Zwingli und seine Anhänger. Die Schrift strotzt von groben und plumpen Beschimpfungen. Und ohne erst eine Entgegnung Zwinglis abzuwarten, sandte er dem ersten ein zweites noch klobigeres Pamphlet nach. Die protestantischen Theologen, die es wagen, seine Meinung nicht bis auf das Tipfelchen vom i zu teilen, werden einfach zu Werkzeugen des Teufels gestempelt: »Darum sehe ich nicht sofort auf sie als auf den, der durch sie redet, den Teufel.« Seitenlang wird dies anmutige Thema durchgeführt: »Ein Teil muß des Teufels und Gottes Feind sein, da ist kein Mittel!« Eine Entgegnung Zwinglis beantwortete er mit einem neuen Erguß seiner theologischen Galle, worauf Zwingli und Oekolompad die Antwort abermals nicht schuldig blieben. So wogte der Kampf hin und her, und die protestantischen Kreise nahmen mit gleicher Heftigkeit für oder wider Partei. Der wüste Krakehl wurde schließlich dem politisch einsichtigeren Landgrafen Philipp von Hessen denn doch zu arg: »Er erkannte, daß eine Spaltung unter den Evangelischen und ein feindseliger Ausschluß der Schweizer nebst den oberländischen Reichsstädten die Reformation selbst lähmen und mit dem Untergang bedrohen würde.« (Mörikofen.)

317. Johann Agricola. Hofprediger am brandenburgischen Hofe

Dem Kurfürsten von Sachsen gegenüber klagte er: »Es ist vonnöten, daß wir uns nicht so liederlich voneinander trennen lassen, obschon unsere Gelehrten um leichter, disputierlicher Sachen willen zwiehellig sind.« Um eine Einigung unter den hadernden Theologen zu erzielen, schlug Philipp eine Disputation zwischen den streitenden Parteien vor. Nach anfänglichem Sträuben Luthers kam diese Disputation denn auch in Marburg zustande; allein Philipp hatte sich geirrt, wenn er geglaubt hatte, daß es bei einer mündlichen Auseinandersetzung leichter zu einer Verständigung kommen werde. Luthers Apostelwahn und Theologeneitelkeit waren zu sehr herausgefordert. Er wollte nicht um Fingers Breite von seiner Auffassung weichen. Vor Beginn der Verhandlung schon hatte er mit Kreide auf den Tisch geschrieben »Dies ist mein Leib«, zum Zeichen, daß er die buchstäbliche Auslegung nicht preisgeben wolle. Vergebens protestierte Zwingli gegen das Verbohrte einer solchen vorgefaßten Meinung. Alle Vernunftsgründe prallten an Luthers eisenstirniger Verstocktheit ab. »Ich frage nicht«, sagte er, »was leiblich Essen nütze, sondern obs geschrieben sei. Es ist genug, daß Gott es gesagt hat, so muß man es tun. Wenn Gott mich hieße, Mist essen, so täte ich es, wohl wissend, daß es mir heilsam wäre.« Bei einem solchen Verhalten Luthers kam es natürlich zu keiner Einigung. Alle Mahnungen, doch Mittel und Wege zu einer Verständigung zu suchen, wies der protestantische Papst mit den Worten zurück: »Ich weiß kein anderes Mittel, als daß sie Gottes Wort die Ehre geben und glauben mit uns.« Auf die Ablehnung der Gegner schloß Luther: »So wollen wir euch fahren lassen und dem gerechten Gerichte Gottes empfehlen.« Dies Gericht Gottes erblickte die christliche Nächstenliebe Luthers später in dem Tod Zwinglis in der Schlacht bei Kappel! Ja, der wackere Gottesmann kannte kein größeres Bedauern als darüber, daß die katholischen Gegner Zwinglis ihren Sieg nicht zur völligen Ausrottung der ganzen Lehre dieses Mannes benutzten!

Die Gehässigkeit des Charakters Luthers tritt auch besonders deutlich hervor in seinem wütenden Haß gegen die Juden. Wenige Wochen vor seinem Tode schrieb er von Eisleben an seine Frau: »Wenn die Hauptsachen geschlichtet sind, so muß ich mich dranlegen, die Juden zu vertreiben. Graf Albrecht ist ihnen feind und hat sie schon preisgegeben, aber niemand tut ihnen noch nichts. Wills Gott, ich will Graf Albrecht helfen und sie auch preisgeben.« Der große Reformator hätte also gar zu gern seine Laufbahn mit einer großen Judenmetzelei beschlossen!

Wie der Meister, so die Schüler. Die jüngeren Theologen suchten an Selbstbewußtsein und Unduldsamkeit Luther womöglich noch zu übertrumpfen. Immer üppiger wucherte das Gestrüpp einer orthodoxen Dogmatik empor, unter dem der gesunde Kern der Reformation vollständig verschwand. »Die Theologen als die Priester dieses qualifizierten Glaubens hatten die Entscheidung darüber, ob der einzelne Protestant rechtgläubig oder ein Ketzer sei und also Vergebung der Sünden oder Bannfluch verdiene. So verkehrte sich die Glaubensfreiheit in Glaubenszwang, die Rechtgläubigkeit verdrängte den Glauben und an Stelle des Priestertums aller Christen entwickelte sich eine Luthersche Hierarchie von immerhin glaubenseifrigen und überzeugungsstarken, aber auch rechthaberischen und herrschsüchtigen Theologen; eine Priesterkaste, die noch unleidiger, drückender, rücksichtsloser als die papistische erscheint, weil sie mit dem ganzen pharisäischen Hochmut des Wissens und der allein richtigen Einsicht« auftrat. (Droysen.)

318. Karikatur auf den Streit zwischen Luther und Eißleben

Es ist in den uns gesteckten Grenzen nicht möglich, von den unzähligen wüsten Glaubenszänkereien innerhalb der Protestanten auch nur die wichtigsten eingehender zu schildern. Wir müssen uns damit begnügen, einige Stichproben des widerlichen Gekeifes zu geben, in dem sich die Jünger des »erneuerten Evangeliums« gefielen.

Unter den Streitpunkten, um die der Theologenzank entbrannte, spielten namentlich zwei eine hervorragende Rolle: die Lehre von der Rechtfertigung und die vom Abendmahl, welch letztere ja schon zu Luthers Zeiten erbitterten Streit hervorgerufen hatte. Der theologische Hader wurde noch verschärft durch politische Feindseligkeiten. In Kursachsen war im Jahre 1547 die ernestinische Linie, vertreten durch Johann Friedrich, durch den damaligen Repräsentanten der albertinischen Linie, Moritz, gestürzt worden. Der ernestinischen Linie blieben nur ihre thüringischen Besitzungen. Seitdem herrschte bitterer Haß zwischen den beiden sächsischen Fürstenhäusern, der in einer gegenseitigen kirchlichen Befehdung seinen Ausdruck fand. Die albertinische Linie begünstigte in Wittenberg eine gemäßigte Richtung unter Führung Melanchthons. Johann Friedrich dagegen protegierte in der von ihm gegründeten Universität Jena eine streng lutherisch-orthodoxe Richtung. Zwischen den theologischen Fakultäten dieser beiden Universitäten entbrannte nun der durch politischen Haß genährte Streit um konfessionelle Differenzen, namentlich um die Lehre von der Rechtfertigung. Die Jenenser Theologen erhielten hitzige Unterstützung namentlich von Magdeburg aus, wohin sich diejenigen Wittenberger Theologen begeben hatten, die sich der mittleren Linie Melanchthons nicht hatten anschließen wollen. Von Magdeburg aus ging eine Reihe von Schmähschriften gegen die Wittenberger Theologen in die Welt, die sie in der gröblichsten Weise herabsetzte. Auch Kurfürst Moritz bekam sein Teil: man brandmarkte ihn als »Mamelucken, Renegaten und Apostaten.«

Die »Lehre von der Rechtfertigung«, die den Wittenbergern so wütende Angriffe zuzog, bestand in der Auffassung, daß ein christliches Leben ohne sittlichen Wandel nicht möglich sei. Gerechtfertigt werde allerdings, wie Luther gelehrt, der Mensch nur aus göttlicher Gnade, durch den Glauben allein, nicht durch seine Werke; allein christliche Werke seien eine Folge des Glaubens und dürften deshalb nicht fehlen. Diese Lehre wurde von einem alten Freund Melanchthons, dem Superintendenten Georg Major, entwickelt und von den Magdeburger und Jenenser Orthodoxen für Verrat an der »reinen Lehre«, für Hinneigung zum Papismus, für fluchwürdige Ketzerei erklärt. Man erblickte in der Lehre Majors »die rechte Stimme des Antichristes«. »Kein gräulicheres Malzeichen des Antichristes könne auf einen Menschen gebrannt werden, als wenn er glaube und behaupten wolle, daß gute Werke zur Seligkeit nötig seien, wenn er gleich von den Werken der zehn Gebote rede: der Satz sei die schreckliche Mordstimme des römischen Wolfs.« Ein Orthodoxer erklärte, »man wolle durch solche Lehre auf einmal das ganze menschliche Geschlecht dem Teufel in den Rachen schieben.« Ein dritter lamentierte, daß Major »ein grausamerer und schrecklicherer Feind der christlichen Kirche sei als der Türke, ja daß er geradezu vom Teufel komme.«

Nikolaus von Amsdorf endlich, ehemaliger lutherischer Bischof von Naumburg, ging in echt lutherischer Hirnverbranntheit so weit, Majors Behauptung »die erste und letzte allerschädlichste und giftigste Ketzerei, die am Anfang der Welt erhöret worden« und Major selbst »einen aufrührerischen Teufelsbuben« zu nennen. Er übertrumpfte diesen geifernden Blödsinn dann noch durch den famosen Satz, daß gute Werke zur Seligkeit sogar schädlich seien! Melanchthon brach demgegenüber in den Stoßseufzer aus: »Wie wird sich die Nachwelt wundern, daß es ein so rasendes Jahrhundert gegeben hat, wo solcher Unsinn Beifall finden konnte.« Denn die These Amsdorfs fand wirklich den Beifall selbst des berühmten Flacius Illyricus, den Luther selbst als seinen Nachfolger bezeichnet hatte.

Dieser Flacius, wie sein Beiname Illyricus verrät, von Geburt ein Illyrier, ein schwer gelehrtes Haus, war einer der händelsüchtigsten, intolerantesten theologischen Heißsporne seiner Zeit. Als zu dem Streit um die Rechtfertigung noch der »synergistische« Streit hinzutrat, war er einer der hitzigsten Schürer des Theologenkrieges zwischen Jena und Wittenberg. Auch bei dem synergistischen Streit handelte es sich wiederum nur um theologische Spitzfindigkeiten, über die jeder Nichtpfaffe den Kopf schütteln mußte. Melanchthon und sein Schüler Johannes Pfeffinger hatten behauptet, daß bei der Bekehrung nächst der göttlichen Gnade auch der zustimmende Wille des Menschen zur Bekehrung mitwirke, daß bei dem Werk der Besserung und der daraus folgenden Rechtfertigung der Mensch sich »nicht wie ein toter Block« verhalte, daß mithin dem menschlichen Willen eine mitwirkende (»synergistische«) Kraft innewohne. Dem gegenüber behaupteten die Jenenser, daß durch den Sündenfall der Mensch gänzlich unfähig geworden sei, aus natürlichen Kräften an dem Werk Gottes mitzuwirken. Flacius erklärte geradezu, die Erbsünde sei die Substanz der menschlichen Seele, diese könne daher ohne die göttliche Gnade nur dem Guten widerstreben. Und dieser ebenso tiefsinnigen wie knifflichen Lehrmeinungen wegen gerieten nun die beiden lutherischen Richtungen in ein grimmiges Raufen. Wütende Schimpfsalven wurden auf beiden Seiten abgefeuert. Man nannte sich gegenseitig Mamelucken, Lügner, Mörder, Teufelsgesinde oder auch unflätige Säue oder dreckhungrige Säue. Und bei dem Schimpfen bliebs nicht. Die Jenenser duldeten in ihrem Machtbereich keinen im Amt, der sich nicht zu ihrer Meinung bekannte. Victorin Strigel, Professor der Theologie in Jena, wurde 1559 durch Soldaten nach dem Schloß Grimmenstein abgeführt und dort vier Monate im Gewahrsam gehalten, weil er den Synergismus nicht für einen »Fallstrick der Gewissen und einen Verderb der Lehre von der Rechtfertigung« erklären wollte. Der berühmte Rechtsgelehrte Wesenbeck, der einst um der religiösen Freiheit willen Antwerpen verlassen hatte, sollte in Jena exkommuniziert und von der evangelischen Gemeinschaft als ein faules Glied ausgestoßen werden. »Kein Angestellter, mochte er auch in seinem Leben ehrbar und unsträflich sein, entging der geistlichen Strafe.« (Weber.)

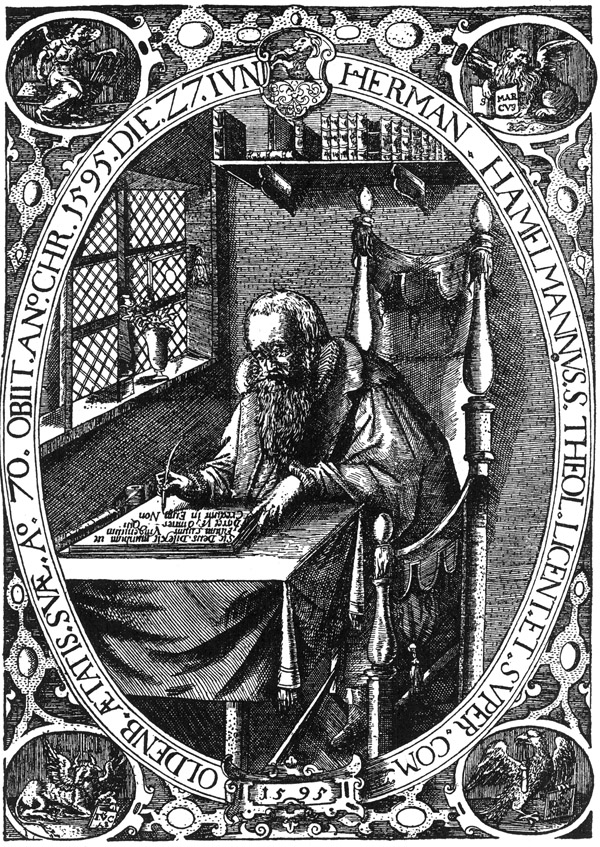

319. Bildnis des lutherischen Theologen und Historikers Hermann Hamelmann (1525-1595)

Nicht nur in den sächsischen Landen bot man dem Volke ein solch erbauliches Beispiel protestantisch-christlicher Nächstenliebe und Brüderlichkeit. Schon bevor Major in Wittenberg seine Lehre von der Rechtfertigung vorgetragen hatte, war in Königsberg von dem dortigen Professor der Theologie Andreas Osiander eine ähnliche Auffassung vertreten worden. Gegen Osiander trat damals neben Flacius Illyricus auch noch Melanchthon auf. Melanchthon erfuhr denn auch die heftigsten Angriffe von Osiander: niemals seit den Tagen der Apostel sei die Kirche mit einem so verpesteten Menschen behaftet gewesen als jetzt mit Melanchthon, er sei der wankelmütigste Theologe, mache den Leuten durch seine Sophisterei blauen Dunst vor und habe in seinen Schriften wohl »vierzehnerlei Gerechtigkeit« vorgetragen. Melanchthon und seine Anhänger seien völlige Sklaven des Teufels. Aber auch in Preußen selbst erhoben sich wütende theologische Gegner gegen den Königsberger Professor, der sich nur durch die Gunst seines Landesherrn, des Herzogs Albrecht, zu behaupten vermochte. Der grimmigste Gegner Osianders unter den preußischen Theologen war Joachim Mörlin, Pfarrer an der Domkirche im Kneiphof. »Halb wahnsinnig und alle Ruhe und Frieden im Volk zerrüttend«, waren die Beschimpfungen, die Osiander und Mörlin »wider einander auf der Kanzel in Königsberg austobten«. Daß sie sich gegenseitig Lügner und Gotteslästerer nannten, war noch die harmloseste Form ihrer Polemik. Osiander donnerte, das Volk müsse gegen Mörlin als einen Bösewicht und Ehrendieb »zu Spieß und Stangen« greifen. Mörlin dagegen zeterte: »Wenn wirs vermöchten oder Macht hätten, so wollten wir Donner und Blitz über sie kommen lassen und allen Teufeln gebieten, daß sie die Osiandristen marterten und plagten.« Und von der Kanzel herab schnaubte er den persönlich anwesenden Osiander also an: »Pfui dich du schwarzer Teufel mit deiner Gerechtigkeit, Gott stürze dich in den Abgrund der Hölle.« »In Königsberg hat man nicht allein ausgesprengt, Osiander werde von zwei Teufeln in Gestalt schwarzer Hunde begleitet, man hat gepredigt, der Antichrist sei in ihm erschienen. Seine Anhänger gingen mit gewaffneter Hand einher; seine Gegner spien vor denen aus, die in seiner Kirche gewesen. Die Universität verfiel, das ganze Land spaltete sich in Faktionen.« (Ranke.)

320. Kurfürst Moritz von Sachsen. Nach einem Holzschnitt von Lukas Cranach

Der schlimmsten lutherisch-orthodoxen Bonzen einer war Tilemann Heßhus. Für ihn waren Luthers Schriften und Meinungen geradezu unantastbare Offenbarungen Gottes. Er hoffte, »nach vollbrachtem Kampfe Doktor Martinum droben zu sehen, wo er sitze samt den Aposteln zu richten die zwölf Geschlechter Israels und das unselige Papsttum nebst allen Rotten.« »Wohin er kam, gab es sofort Stänkerei und Zänkerei. Mit Schimpfreden und Bannflüchen fuhr er, der es mit Virtuosität verstand, sich immer von neuem und immer wo anders in angesehene und einflußreiche Stellung zu bringen, um sich. Wenn man seinen Lebenslauf betrachtet, gewinnt es fast den Anschein, als ob rohe Brutalität damals eine empfehlenswerte Eigenschaft eines Theologen gewesen wäre. Wie in Goslar und Rostock, so hat er auch in Magdeburg, in Wesel, in Jena gewirkt, hat das Bistum Samland innegehabt und ist, überall Zwietracht säend und Haß erntend, als Helmstädter Professor gestorben.« (Droysen.) Nachdem er durch seine Hetzereien in Rostock alles auf den Kopf gestellt, wurde er vom Rat vertrieben. Die biederen Stadtväter nannte er dann den »verrückten und besessenen Rat«, dem er vorwarf, »unverschämt zu lügen und zu fluchen, zu huren, zu morden, zu lästern und allerlei Werke des Teufels zu tun.« Den vom Rate berufenen Superintendenten nannte er einen Eselskopf und groben Tölpel, einen verzweifelten und verdammten Lügenprediger.

Gleich den Flacius, Osiander, Heßhus und Konsorten trieb es das protestantische Pfaffengeschmeiß an allen Orten. Und alle Richtungen des Protestantismus besudelten sich durch giftige Verfolgungswut. In Niedersachsen verfolgten mit unerbittlichem Haß die Lutherischen die Calvinisten. Niederländische Flüchtlinge, welche die katholische Maria eben aus England verjagt hatte, wurden mitten im Winter aus all den niedersächsischen Städten, in denen sie Zuflucht suchten, erbarmunglos ausgewiesen. Sie neigten ja in der Abendmahlslehre der Calvinischen Auffassung zu. Aber die Calvinischen waren nicht minder unduldsam. Sie waren unter Friedrich III. in der Pfalz ans Ruder gelangt und hatten dort nach dem Genfer Vorbild eine »christliche Polizeiordnung« eingeführt. Ja der Heidelberger Kirchenrat unter dem Vorsitz des Fanatikers Olevianus brachte es sogar zu einer Ketzerhinrichtung. Adam Neuser, Pfarrer in der Peterskirche in Heidelberg, Johann Sylvan, Inspektor zu Ladenburg, und zwei Landgeistliche wurden angeklagt, Irrlehren gegen die Dreieinigkeit verbreitet zu haben. Ja man beschuldigte sie schließlich, sich durch den Gesandten des Fürsten von Siebenbürgen mit dem Sultan Selim in Verbindung gesetzt zu haben wegen Übertritts zum Islam. Das geistliche Ketzergericht fand die Angeklagten der Gotteslästerung schuldig. Wer aber Gott lästere, der müsse des Todes sterben. Und trotz des Einspruchs weltlicher Räte wurde Johann Sylvan am 22. Dezember 1572 auf dem Marktplatz zu Heidelberg enthauptet. Neuser hatte sich durch die Flucht retten können. Die beiden Landgeistlichen wurden des Landes verwiesen. So feierte die bestialische Verfolgungswut der protestantischen Glaubenseiferer allenthalben ihre Orgien!

Vergebens waren alle Versuche, eine Einheitlichkeit des protestantischen Bekenntnisses herzustellen. Die Mißgunst der Fürsten und die Stanksucht der Theologen vereitelten alle Bemühungen. Um das Jahr 1580 herum schienen noch die günstigsten Vorbedingungen dafür vorhanden zu sein, die verschiedenen protestantischen Richtungen untereinander auszusöhnen. In Kurpfalz war durch landesherrliches Dekret der Calvinismus zur Abwechslung wieder beseitigt und ein strammes Luthertum eingeführt worden. Auch in Kursachsen war die mittlere Richtung des Melanchthonianismus wieder durch eine lutherische Orthodoxie abgelöst worden. Gemeinsam mit dem Kurfürsten von Brandenburg strebten die Kurfürsten von Sachsen und der Pfalz dahin, einen einheitlichen protestantischen Glaubenskodex zu schaffen. Namentlich der Kurfürst August von Sachsen wollte »einmal Friede durch fürstliches Diktum (Gebot)« geschaffen wissen. Eine Einigung sei eher zu erwarten als früher, weil Flacius »und andere zänkische Theologen verstorben und die übrigen sich mit Keifen und Schreiben abgemattet« hätten. So entwarf denn ein Theologenkollegium das sogenannte Torgische Buch mit ziemlich streng lutherischer Tendenz. Eine Reihe von Fürsten, darunter auch Wilhelm von Hessen, lehnten jedoch das Glaubensbekenntnis ab. Landgraf Wilhelm nahm namentlich an der Lehre von der Ubiquität (Allgegenwart) Anstoß. Diese Ubiquität war nach Luther diejenige Eigenschaft des Leibes Christi, vermöge welcher derselbe beim Abendmahl auch in Brot und Wein gegenwärtig sei. Aus dieser Ubiquität, erklärte Wilhelm, könne dann auch gefolgert werden, daß Christus auch leibhaft im Teufel, also auch die Hölle in Gott gegenwärtig sei.

321. Nach einem Holzschnitt von Jost Amman

Durch diese Lehre von der Allgegenwart, schrieb der Landgraf von Hessen an den Kurfürsten von Sachsen, »möchte der gemeine einfältige Laie letztlich schier gar in Atheismus geraten«. Und diese und andere Einwendungen erhob Wilhelm auch noch, als das »Torgische Buch« noch einmal revidiert und als »Bergisches Buch« vorgelegt worden war. Schließlich, am 15. Juni 1580, wurde dann doch das neue Einheitsbekenntnis, die Konkordien- (Eintrachts-) Formel, mit großer Feierlichkeit zu Dresden veröffentlicht. Aber eine ganze Anzahl von Fürsten und Landeskirchen nahm das Bekenntnis nicht an; die Zahl derjenigen protestantischen Stände, welche es nicht annahmen, war sogar größer als die Zahl derjenigen, die ihm zustimmten. Die religiösen Streitigkeiten unter den Protestanten waren durch die Eintrachtsformel, die man spöttisch die Zwietrachtsformel nannte, nichts weniger als gemildert worden. »Insonderheit wurde,« wie ein Zeitgenosse schrieb, »die Kluft zwischen den Lutheranern und Calvinisten dermaßen vertieft und verbreitert, daß man schier nicht mehr meinen konnte, es werde ohne öffentlichen Krieg und Blutvergießen noch lange abgehen.«

In den theologischen Differenzen speziell der Lutheraner und Calvinisten offenbarte sich übrigens der ökonomische Gegensatz zwischen den lutherischen und calvinischen Ländern. Das Luthertum war die Religion der ökonomisch zurückgebliebenen Länder, in denen noch kein revolutionäres Bürgertum entwickelt war, wo sich deshalb Fürsten und Junker in den Kirchenraub und die Herrschaft teilten. Luthers Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben allein und nicht durch gute Werke gab die Kirchengüter, die im Katholizismus wenigstens der Theorie nach für gute Werke bestimmt waren, ohne weiteres der Raubgier der Fürsten und Junker preis. Auch sein Wüten gegen die »Neue Vernunft« war die willkommenste Rechtfertigung des von Gottes Gnaden absoluten Willkürregiments der Fürsten und Junker. Calvins Hauptlehre von der Gnadenwahl dagegen, die dem Menschen überhaupt keine freie Wahl läßt, nach der Gott entscheidet, ob jemand zum ewigen Heil oder zur ewigen Verdammnis bestimmt ist, ist die unverkennbare ideologische Widerspiegelung der mitleidslosen ökonomischen Gesetze des Kapitalismus, der in den calvinistischen Gebieten, in Genf, den französischen Städten, den Niederlanden, bereits in kräftiger Entwicklung stand. Wie der Kapitalismus eine Schicht Besitzender zu irdischer Glückseligkeit emporhebt, während er die Masse der Besitzlosen zu Qual und Entsagung verdammt, so fallen auch aus der Hand des Calvinistengottes erbarmungslos nach »unbegreiflichem Ratschlusse« die Lose der Seligkeit oder der Verdammnis. (Mehring.)

Während sich die Vertreter des »lauteren Evangeliums« dergestalt aus politischer Habsucht und pfäffischer Rechthaberei gegenseitig zerfleischten, sammelte der Katholizismus seine Kräfte, um dem traurig entarteten Protestantismus völlig den Garaus zu machen.