|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Loyolas Erleuchtung. – Erste Pläne einer Ordens-Gründung. – Die päpstliche Sanktionierung des Kampfordens. – Spanisch-fanatischer Geist des Ordens. – Der Mystizismus Loyolas. – Das Raffinement der geistlichen Exerzitien. – Die Organisation des Ordens. – Das Prinzip der Arbeitsteilung. – Das Spionage- und Kontrollsystem. – Die Jesuiten als Fürstenbeichtiger. – Schlaue Konzessionspolitik. – Die jesuitische Eroberung der Schulen und Universitäten. – Die jesuitische Wissenschaftspflege. – Die Moraltheorie des Ordens. – Die Lehre vom Tyrannenmord. – Die Jesuiten als Helfer der Inquisition. – Siegreiches Vordringen des Ordens in Deutschland. – Die Jesuiten im Ausland. – Die Heidenmission. – Jesuitische Intriguen gegen andere Orden. – Handelspraktiken des Ordens. – Der Jesuitenstaat in Paraguay. – Der Zerfall des Ordens.

Zu derselben Zeit, wo der junge Protestantismus sich in eine Reihe von Landeskirchen spaltete, deren wackere Tempelhüter sich mit geifernder Wut gegenseitig befehdeten, wuchs dem Papismus aus unscheinbaren Anfängen eine Macht heran, die sich bald der Reformation nicht nur als unüberwindliches Bollwerk entgegentürmen, sondern die ihre siegreichen Feldzeichen auch in manchen von dem Protestantismus bereits eroberten Provinzen aufpflanzen sollte: Der Jesuitenorden.

Das Ergebnis der protestantischen Kirchenreform, der Loslösung von der römischen Hierarchie, war die Auslieferung der Kirche an den Landesfürsten und eine Pfaffheit gewesen, die nach unten ebenso protzig polternd und unduldsam auftrat, wie sie sich dem Landesherrn gegenüber geschmeidig und unterwürfig erwies. Dem Volke war in der »erneuerten« Kirche eine noch passivere Rolle zugewiesen als zuvor. Bei solchen Ergebnissen der Reformation fiel es dem Katholizismus nicht schwer, dem Protestantismus dadurch den Rang abzulaufen, daß er sich ebenfalls »verjüngte«. Er konnte sich eine solche Verjüngung leisten, ohne seinen alten Adam allzusehr zu verleugnen.

Die alte Kirche hatte bei dem Volke am meisten Ansehen durch die Verkommenheit der Geistlichen und der Möncherei eingebüßt. Der Protestantismus hatte als Heilmittel die Aufhebung des Zölibats und die Auflösung der Klöster angewendet. Diese Heilmittel konnte die päpstliche Kirche nicht gebrauchen, ohne sich selbst zu vernichten. Die Ehelosigkeit war ja gerade das Mittel, die Geistlichen mit der papistischen Hierarchie zu verschweißen. Und die Mönche bildeten eine wertvolle Truppe der Kirche. Zölibat und Klosterwesen mußten also erhalten bleiben. Aber diese Einrichtungen konnten einer Reinigung unterzogen werden. Das geschah denn auch. Man bemühte sich ernstlich und nicht ohne Erfolg um die Hebung der Bildung und Sittlichkeit der Geistlichen. Und an die Stelle der alten in Trägheit und Liederlichkeit erschlafften Möncherei traten neue Orden, die sich mit Eifer bestimmten Zwecken widmeten: der Heranbildung eines tüchtigen Priesterstandes, der Armen- und Krankenpflege usw. Alle diese Orden verfolgten dabei direkt oder indirekt ein Ziel: die Bekämpfung der protestantischen »Irrlehre«. Zwei Orden taten sich hierin hervor: die Kapuziner und die Jesuiten. Die Kapuziner, die Proletarier unter den Orden, suchten sich durch Zurschautragen bettelhafter Armut und derbvolkstümliches Gebaren in das Vertrauen der untersten Volksschichten einzuschleichen. Das Bestreben des Jesuitenordens lief im Gegenteil hierzu hauptsächlich auf die Beherrschung der Einflußreichen und Mächtigen hinaus.

Der Jesuitenorden ist weitaus der mächtigste Orden, den die katholische Kirche hervorgebracht hat. Erstanden aus der Absicht, zur Stärkung und Verherrlichung des Papismus beizutragen, wurde er bald zu einem gefährlichen Nebenbuhler der Papstgewalt, beherrschte er bald selbst die Kirche, deren treuester Diener er sein wollte. Gleichwohl mußte sich der Papismus die bedenkliche Gönnerschaft des allmächtigen Ordens gefallen lassen, bestand doch in der unheimlichen Macht der Jesuiten die Hauptmacht der Kirche. »Der Jesuitismus war der auf kapitalistischer Grundlage reformierte Katholizismus. In den ökonomisch entwickeltsten Ländern, wie Spanien und Frankreich, waren aus den Bedürfnissen der kapitalistischen Produktionsweise große Monarchien entstanden, denen nichts näher lag, als sich von der römischen Ausbeutung zu befreien, aber auch nichts ferner, als mit Rom zu brechen … Indessen wenn die römische Kirche zur Weltherrschaft tauglich bleiben sollte, so mußte sie von ihren feudalistischen auf kapitalistische Füße gestellt werden, und das besorgte die Gesellschaft Jesu … Der Jesuitismus wurde mit einem Worte die treibende Kraft der römischen Kirche, während das römische Papsttum zu einem italienischen Fürstentum herabsank, das, ein Spielball der weltlichen Mächte, aus deren streitenden Interessen möglichst viel für seine eigenen weltlichen Interessen herauszuschlagen suchte.« (Mehring.)

Die Macht des Ordens beruhte auf seiner mit beispiellosem Raffinement ersonnenen Organisation. An der Spitze des militärisch gegliederten Ordens stand als absoluter Herrscher der gewählte General, dem jedes Ordensmitglied absoluten Gehorsam schuldete. Einem Mißbrauch der befehlenden Gewalt war dabei durch ein unübertreffliches Kontrollsystem vorgebeugt, das jeden durch jeden überwachen ließ. Und die unbedingte Disziplin führte zu keinem stupiden Kadavergehorsam, da jedes einzelne Mitglied auf den Posten gestellt wurde, der seiner Individualität entsprach. Jedes Glied des gewaltigen Organismus fühlte sich so mit Stolz als lebendiger Teil des Ganzen. Das festigende Band des Ordens aber bildete ein religiöser Fanatismus, der durch ein wunderbares System geistlicher Übungen herangezüchtet wurde.

Der Jesuitenorden entfaltete eine beispiellose Tätigkeit. Durch eine aufopfernde Krankenpflege erwarb er sich die Anhänglichkeit der Massen. Er bemächtigte sich des Unterrichts von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe, er schuf zahllose Erziehungsanstalten mit besonders fördernden Lehrmethoden, er umgab sich mit dem Nimbus humanistischer Bildung und stellte dadurch die protestantische Geistlichkeit, die immer mehr einer bornierten »Gottesgelahrtheit« verfiel, tief in den Schatten. Er besetzte die Kanzeln mit glänzenden Rednern, die Beichtstühle mit geriebenen Seelenkennern. Namentlich als Beichtväter der Fürsten erlangten die Jesuiten einen unbegrenzten Einfluß auf die Politik. Jesuiten schickten als Inquisitoren Unzählige von »Ketzern« auf den Scheiterhaufen, Jesuiten gingen als unerschrockene Heidenbekehrer in den sicheren Märtyrertod. Sie schliffen den Dolch von Königsmördern, verherrlichten mit scheinbar demokratischem Freimut den Tyrannenmord, um die souveräne Herrschermacht der Kirche um so fester zu begründen. Sie gründeten Missionen in China und Japan, schufen einen kommunistischen Indianerstaat in Paraguay, errichteten gewaltige Handelsniederlassungen und häuften ungeheuere Reichtümer an. »Der Jesuit war Gelehrter, Staatsmann, Krieger, Künstler, Erzieher, Kaufmann, aber stets blieb er Jesuit. Er verband sich heute mit den Königen gegen das Volk, um morgen schon Dolch und Giftphiole gegen den Kronenträger in Anwendung zu bringen, weil bei veränderter Konstellation der Vorteil des Ordens dies erheischte. Er predigte den Völkern die Empörung und schlug zugleich schon die Schafotte für die Rebellen auf. Er führte in Südamerika das Beil und den Spaten des Pflanzers und gründete in den Urwaldwildnissen einen Staat, während er in Europa Staaten untergrub und über den Haufen warf … Er führte mit der einen Hand Dirnen an das Lager seiner prinzlichen Zöglinge, während er mit der anderen die Drähte der Maschinerie in Bewegung setzte, welche den Augen der Entnervten die Schreckbilder der Hölle vorgaukelte … Aus dem goldenen Kabinette des Fürsten, den er zur Ausrottung der Ketzerei gestachelt hatte, ging er in die schmutztriefende Hütte der Armut, um einen Aussätzigen zu pflegen. Von einem Hexenbrand kommend, ließ er in einem frivolen Höflingskreise schimmernde Leuchtkugeln skeptischen Witzes steigen. Er war Zelot, Freigeist, Kuppler, Fälscher, Sittenprediger, Wohltäter, Mörder, Engel oder Teufel, wie die Umstände es verlangten.«

322. Nach einem Holzschnitt von Jost Amman

Kein Wunder, daß eine solche Macht dem Protestantismus furchtbare Wunden schlug und dem in seinen Grundfesten erschütterten Papismus wieder zu Macht und Ansehen verhalf. Aber eine so ungeheure Fülle von Einfluß der Jesuitenorden zwei Jahrhunderte lang auch in seinen Händen zu vereinigen vermochte, auch seine Macht zerbrach, als er seine historische Aufgabe erfüllt hatte. Der Jesuitenorden war die zeitgemäße Form der Volksbeherrschung gewesen, solange Kirche und Fürsten auf ein gegenseitiges festes Bündnis angewiesen waren, um ihre Macht zu erhalten. Als die weltlichen Mächte der kirchlichen Unterstützung entraten konnten, empfanden sie schmerzlich den Druck des geistlichen Gängelbandes. Um sich frei zu machen von der Bevormundung, mußte der Jesuitenorden fallen, der die Abneigung des emporsteigenden Bürgertums seiner Handelskonkurrenz wegen schon längst wachgerufen hatte. Aber auch innerhalb der Kirche selbst hatte sich der Orden durch sein rücksichtsloses Machtstreben und sein übermütiges und intriguantes Gebaren bei den kirchlichen Würdenträgern und dem übrigen Ordensklerus gründlich verhaßt gemacht. Die veränderten politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse brachen die Macht des entbehrlich gewordenen Ordens, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in den verschiedenen katholischen Ländern gewaltsam unterdrückt und von dem Papste Clemens XIV. selbst 1773 völlig aufgehoben wurde.

Seitdem ist der Orden zwar wiederhergestellt worden, auch hat er bei dem Bündnis, das die herrschende Klasse jetzt wieder zur Niederhaltung des Proletariats mit der Kirche einzugehen für geboten hält, wieder eine nicht zu unterschätzende Macht zu erlangen gewußt, allein er ist doch nur noch ein Schatten im Vergleich mit ehedem.

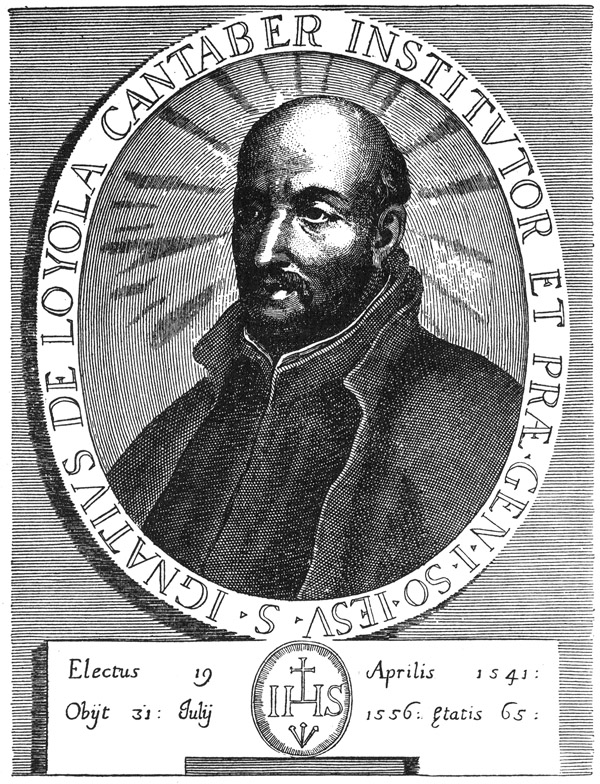

Der Jesuitenorden wurde gegründet von Ignaz Loyola, oder, um den ursprünglichen Namen zu gebrauchen, Don Inigo Lopez de Recalde (Bild 323). Inigo (Ignaz), geboren 1491, stammte aus einem vornehmen, wenn auch unbemittelten spanischen Adelsgeschlecht. Das Schloß seiner Ahnen stand im baskischen Gebirge. Der Junker war erst Page am königlichen Hofe, dann Kavalier und Kriegsmann. Er kostete die Passionen und Abenteuer seines Standes bis zur Neige. Dabei war er gleich den meisten seiner Standesgenossen ein unterwürfiger Sohn der Kirche und ein schwärmerischer Verehrer der Heiligen. Die kriegerische Laufbahn des tapferen, ehrgeizigen Kriegsmannes fand einen jähen Abschluß durch eine schwere Verwundung, die er im Kampfe Karls V. gegen Frankreich erlitt. Bei einem kühnen Ausfall aus der Feste Pampelona zerschmetterte eine Kanonenkugel Loyola das rechte Bein, zugleich war durch ein losgerissenes Mauerstück sein linker Fuß schwer verletzt worden. Als er nach furchtbaren Qualen genesen, mußte er die Entdeckung machen, daß unter dem rechten Knie ein Überbein häßlich hervortrat. Er ließ es sich, da er den Gedanken einer körperlichen Entstellung nicht ertragen konnte, durch das kaum verheilte Fleisch hindurch absägen. Gleichwohl blieb er für sein ganzes Leben hinkend.

323. Ignatius von Loyola. Gründer des Jesuitenordens und erster Ordensgeneral

Während des langen schmerzlichen Krankenlagers hatte Loyola allerlei Heiligenlegenden gelesen. Die körperliche Schwäche und die seelischen Erregungen hatten seine Empfänglichkeit für deren wundersamen Inhalt noch gesteigert. Mit der Offizierslaufbahn wars vorbei, so erfüllte denn ein neues Ideal die glühende Seele des Ritters: das glänzende Bild geistlichen Rittertums. Er wollte »wie St. Franziskus durch der Erde Elend des Himmels Herrlichkeit erwerben«. Kaum dem Schmerzenslager entstiegen, erschien er im März 1522 vor dem wundertätigen Marienbilde in der berühmten Wallfahrtskirche der Abtei Monserrat. Ein Bettler- und Büßergewand schlotterte um die hagere Gestalt des Kavaliers. Unter Gebet und Tränen weilte er hier eine Nacht hindurch, sich Christus und seiner Mutter zum geistlichen Ritter weihend und eine Wallfahrt nach Jerusalem zur Bekehrung der Ungläubigen gelobend. Dolch und Schwert hing er als Zeugen seines Gelöbnisses am Altar auf.

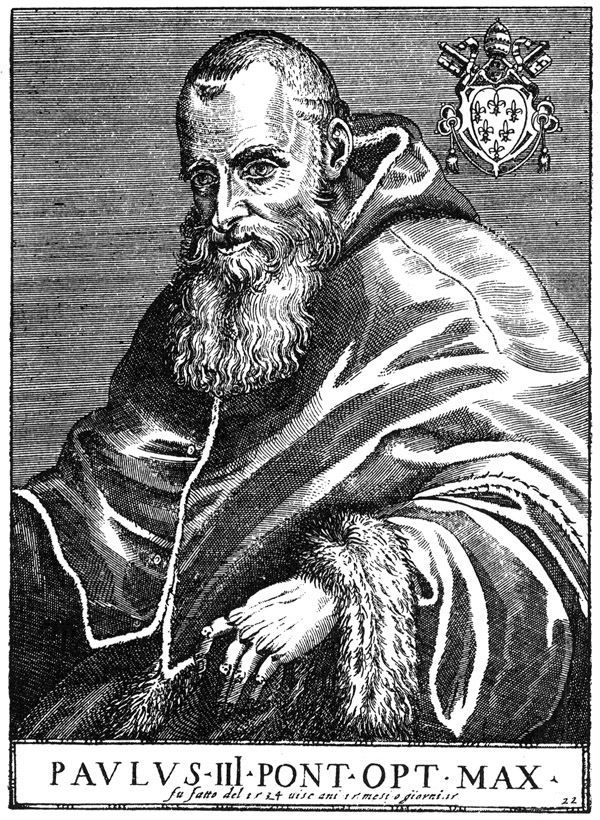

Am liebsten hätte Loyola sofort seine Reise nach Jerusalem angetreten. Da aber die Pest seine Abfahrt verzögerte, zog er sich in das Kloster Manresa zurück, wo er sich, ganz in asketische Übungen und verzückte Visionen versunken, körperlich derart verzehrte, daß er einer schweren Krankheit verfiel. Nach seiner abermaligen Genesung pilgerte er als Bettler über Venedig nach Palästina. Da ihm die Franziskaner den längeren Aufenthalt in Jerusalem verwehrten, kehrte er über Italien wieder in sein Vaterland zurück. Unter den größten Entbehrungen und mit ungeheurer Energie widmete er sich nunmehr dem Studium der Philosophie, Grammatik und Theologie. Sein seltsames Treiben erregte den Verdacht der Inquisition, die ihn mehrere Wochen in Haft nahm, dann aber wieder entließ. Im Jahre 1528 wanderte er, seine armseligen Habseligkeiten auf einem Esel mit sich führend, nach Paris, wo er sein Studium mit dem gleichen Eifer fortsetzte. Seinen Lebensunterhalt erbettelte er auf den Straßen. Hier endlich gelang es ihm, die ersten Früchte seines Aposteldranges reifen zu sehen. Eine Anzahl schwärmerischer Jünglinge scharte sich um den Kavalier im Büßergewande. Der Savoyarde Lefevre, der Portugiese Rodriguez und die Spanier Xavier, Laynez, Salmeron und Bobadilla legten am 15. August 1534 zusammen mit Loyola das Gelübde zu einem geistlichen Kreuzzug nach Palästina ab. Sollte dieser Plan scheitern, so wollten sie sich ganz zur Verfügung des Papstes stellen. In der Tat stellten sich ihrer Orientfahrt mannigfache Hindernisse in den Weg, so daß sie zu längerem Aufenthalt in Venedig gezwungen waren. Hier wurde ihnen nun von den Theatinern, einem Orden, der die Hebung des geistlichen Standes zu seiner Aufgabe gemacht hatte, ein anderes, doch auch mächtiges und ersprießliches Feld der Tätigkeit gezeigt, die Bekämpfung und Wiedergewinnung der im Abendlande von der alten Kirche Abgefallenen. Loyola und seine Freunde lockte diese große und schwierige Aufgabe. Sie wollten noch ein Jahr in Venedig warten, bot sich ihnen dann noch immer keine Möglichkeit zu einer Reise nach dem Morgenlande, so wollten sie das als einen göttlichen Wink betrachten, daß ihrer Wirksamkeit andere Bahnen gewiesen seien. Und als das Jahr verstrich, ohne ihnen Reisegelegenheit zu bringen, arbeiteten sie die Statuten ihrer Gesellschaft, die sie »Kompagnie Jesu« nannten, aus und erbaten die Bestätigung vom Papste Paul III. (Bild 332.) Dieser erteilte am 17. September 1540 die Sanktion. Zu den gewöhnlichen drei Ordnungsgelübden der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams hatte die Gesellschaft noch ein viertes hinzugefügt, nämlich »ihr Leben dem beständigen Dienste Christi und der Päpste zu weihen, unter dem Kreuzesbanner Kriegsdienste zu leisten, nur dem Herrn und dem römischen Oberpriester, als dessen Stellvertreter auf Erden, zu dienen«.

Der neue Orden, der aus so bescheidenen Anfängen bald zu einer Weltmacht emporwuchs, war die Gründung eines Spaniers. Und die ganze Ordenstätigkeit hat niemals den spanischen Geist verleugnet, den ihm Ignaz Loyola und sein Nachfolger, der zweite Ordensgeneral Laynez, gleichfalls ein Spanier, einzuflößen verstanden. Dieser spanische Geist verriet sich in der Organisation, den geistlichen Übungen, in allen Lebensanschauungen des Ordens. In der militärischen Gliederung der Gesellschaft, der eisernen Disziplin, in der ekstasischen Mystik, in dem glühenden Glaubensfanatismus, in der Mischung von brünstiger Frömmigkeit mit kalter Grausamkeit und verschlagener Hinterlist, die alle Handlungen der »Gesellschaft Jesu« auszeichnete. Diese spanischen Charaktereigenschaften hinwiederum waren das Produkt der politischen Zustände des Landes. Acht Jahrhunderte hindurch wütete hier der Kampf zwischen den erobernd eingedrungenen Arabern oder Mauren und dem romanischen Mischvolk der christlichen Ureinwohner. Es gelang den Mauren nicht, die verschiedenen Bevölkerungsbestandteile zu einer Nation zu verschmelzen. Zu welch prächtig eigenartiger Kulturblüte die Mauren den eroberten Teil des Landes auch emporhoben, die nördlichen Bergvölker lehnten gerade wegen ihrer primitiveren Kultur jede Annäherung ab. Und allmählich gewann die rauhere christlich-romanische Bevölkerung wieder die Oberhand über die durch eine verfeinerte Kultur verweichlichten Mauren. Das Maurentum wurde Schritt vor Schritt zurückgedrängt, bis zuletzt mit Granada (1492) der letzte Stützpunkt der Maurenherrschaft auf der iberischen Halbinsel fiel. Dieser Krieg gegen die Mauren wurde nicht nur mit der Erbitterung des Nationalitätskrieges geführt, sondern auch mit dem Fanatismus des Glaubenskrieges. In diesem Vertilgungskriege entwickelte sich eine beispiellose Skrupellosigkeit in der Wahl der Mittel. Mit tollkühnster Tapferkeit paarten sich Grausamkeit, Betrug, Treubruch. Der durch den Religionshader vergiftete Nationalitätskrieg entwickelte eine echte und rechte Banditenmoral. Er erzog fromme Bestien. Als einmal auf einem der üblichen Raubzüge ins maurische Gebiet eine Schar Spanier sich abgeschnitten sah, beichteten sie einander, nahmen andächtig das Abendmahl und nachdem sie sich auf diese Weise würdig zum Tode vorbereitet hatten, würgten sie zunächst alle mitgeschleppten maurischen Weiber und Kinder ab, um dann in dem Haufen der Feinde den Tod zu suchen. Diese durch jahrhundertlange Gewöhnung zur nationalen Charaktereigenschaft gewordene Mischung von Bigotterie und Bestialität zeichnet ebenso die scheusäligen kolonialen Eroberungszüge der Konquistadoren, der Cortez und Pizarro, aus, wie sie den hervorstechendsten Wesenszug der Loyola und Laynez, des Jesuitenordens überhaupt bildet.

324. Nach einem Holzschnitt von Jost Amman

Mit dem kriegerischen, abenteuerlichen Geist des Spaniers vertrug sich auch sehr gut eine ausschweifende Wundersüchtelei, der Hang zu mystischer Verzückung. Den Ausbrüchen der Leidenschaft folgt als natürliche Reaktion die Abspannung. Die Mystik sucht als höchsten Glückszustand die Ruhe in Gott, das unveränderte Gleichgewicht aller Seelenkräfte, die Selbsthypnose. Diese höchste Glückseligkeit und himmlische Ruhe kann freilich nur erreicht werden durch Vorbereitungen in Gestalt asketischer Übungen. »Den Geist zu dieser Fähigkeit (mystischer Verzückung) vorzubereiten, ihn anzuleiten, sich in einen solchen Zustand zu versetzen, ist nun der eigentliche Zweck aller mystischen Schriftsteller Spaniens. Ihre Absicht ist die »Askese« im eigentlichen Wortverstande: Ausbildung. Es kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß hier der religiöse Einfluß des Orients vorliegt. Denn die orientalische Mystik bei Indern und Arabern ist eine Kunstlehre, eine Technik, sich durch äußere und innere Kunstgriffe in einen Zustand zu versetzen, in der man der Gottheit, dem Übersinnlichen, dem Unbewußten, oder was es sei, nahe komme bis zur Vereinigung. In dem originellsten Werk der arabisch-spanischen Literatur, in Ibn Tofails Roman vom selbstgelehrten Philosophen, war sie zuerst zum System erhoben worden. Durch die spanische Mystik ist diese ganze orientalische Mystik erst in den neuzeitlichen Katholizismus gekommen.« (Gothein.)

Loyola machte es zur Bedingung, daß jeder Neuling, der dem Orden beizutreten beabsichtigte, erst eine Reihe von geistlichen Exerzitien solch asketisch-mystischer Art absolvierte. Er selbst hatte während seines Aufenthalts im Kloster zu Manresa das Wesen und die Bedeutung der Mystik kennen gelernt. Der Abt dieses Benediktinerklosters, Garcia Cisaero, hatte in einer Schrift » Exercitatorium spirituale« Anleitungen zu dem Versenken in mystische Verzückung gegeben. Loyola hatte die Wirkungen dieser in gottseliger Abspannung sich auflösenden seelischen Rasereien an seinem eigenen Seelenleben erfahren. Auf diese eigenen seelischen Erlebnisse und das Büchlein des Benediktinermönches gründeten sich die » Exercitia spiritualia« (geistliche Übungen), jene von Loyola verfaßten Vorschriften über mystische Handlungen, denen sich jeder Ordensnovize zu unterziehen hatte. Die geistliche Aufnahmeprüfung diente zwei Zwecken. Sie sollte erstlich den Prüfstein liefern, ob der angehende Ordenszögling jener schwärmerischen Selbstentrückung fähig sei, die ihn zu einem brauchbaren Werkzeug des Ordens machte, und zweitens sollte sie den tauglich befundenen Prüfling, der sämtliche Stadien der vorgeschriebenen Exerzitien durchmachte, seelisch derartig zermürben, daß ihm sein geistiges Rückgrat vollständig gebrochen war und er sich willenlos als beliebig verwendbares Rädchen in der jesuitischen Maschinerie gebrauchen ließ.

Die nach später gemachten Erfahrungen in ihrem Raffinement noch verschärften Exerzitien bestanden darin, daß für ihre Dauer – gewöhnlich vier Wochen – der Prüfling sich in völlige Abgeschlossenheit zurückzieht und sich hier unter der Leitung des Exerzitienmeisters religiösen Betrachtungen hingibt. Alle Seelenkräfte sollen aufs äußerste angespannt, die Inbrunst soll zur Fieberhitze gesteigert, die Versenkung bis zu Halluzinationen getrieben werden. Betrachtung und Gewissenserforschung, Gebet und Sündenaufzählung, Fasten und Kasteiungen wechseln mit einander ab. »Während der Exerzitant sich bis zu vollständigen Gesprächen mit Gott, Christus, Maria, den Heiligen hinreißen zu lassen hat, muß er sich in Äußerlichkeiten, bis zu den Gesten hinab, an genaue Vorschriften halten: er hat an bestimmten Punkten Seufzer auszustoßen, Tränen zu vergießen. Da fehlen nicht das dunkle, plötzlich erhellte Gemach, das Aufschrecken aus mitternächtigem Schlaf, das Vorzeigen von Totengebeinen und dergleichen derb sinnliche Kunstgriffe zur Erregung der Einbildungskraft.« (Droysen.) Die Seele, heißt es in den Exerzitien, soll den ungeheuren Brand und die in feurige Körper eingeschlossenen Seelen sehen, ihre Klagen und ihr Geheul, ihr Aufschreien und Lästern auf Christus hören, den Rauch, Schwefel und üblen Geruch des Unflats und der Fäulnis riechen, die bittersten Dinge wie die Tränen, den ranzigen Geschmack, den Wurm des Gewissens schmecken, endlich das Feuer, wodurch die Seelen versengt werden, berühren. Diesen krankhaften Zuckungen einer überreizten Phantasie folgten dann die stilleren Visionen der »Erleuchtung« und »Vereinigung mit Gott«. Man kann sich vorstellen, welche Veränderung im ganzen Wesen des Menschen solch seelische Torturen hervorrufen müssen. Ein ehemaliger Jesuit, der die Exerzitien durchmachte, Bode, urteilt aus seiner eigenen Erfahrung, daß es kein anderes Mittel gebe, einen höchsten Grad von Schwärmerei und fieberhaftem Hinschwelgen in dumpfer Träumerei zu erzeugen, als die »geistlichen Übungen«. Bei wem sie nicht anschlügen, der passe von vornherein nicht für die Zwecke des Ordens, an seinem unentzündlichen Gemüte werde der Odem der Schwärmerei und Ergebenheit stets vorüberziehen. Solch unempfindliche und kräftige Naturen gebe es jedoch nur wenige. »Ich möchte behaupten,« schreibt Bode, »und kenne selbst mehrere Fälle der Art, daß ein Andersgläubiger, der sich in der vorgeschriebenen Weise den Exerzitien hingeben kann, nicht allein katholisch werden muß, sondern selbst keinen anderen Ausweg erblickt, als Jesuit zu werden.«

325. Papst Sixtus V. Geboren 1521, zum Papst erwählt 1585, gestorben 1590

Impfte man auf diese Weise den Neueintretenden den Giftstoff krankhafter Schwärmerei und eines glühenden Fanatismus ein, so sorgte man durch jährliche Wiederholung der verheerenden Prozedur bei den Mitgliedern dafür, daß der seelische Organismus nicht wieder in einem allmählichen Gesundungsprozeß den Krankheitsstoff ausscheiden konnte.

Der Aufnahme in die Gesellschaft Jesu ging gewöhnlich ein zweijähriges Noviziat voraus. Nicht jeder wurde als Novize angenommen. Vor allen Dingen wollte man fähige oder einflußreiche Personen gewinnen. Nur geistig und körperlich Tüchtige sollten zugelassen, Leute von schwerer Fassungskraft zurückgewiesen werden. Man legte sogar auf ansehnliche Gestalt und Anmut der Rede ein besonderes Gewicht, um solche natürlichen Vorzüge im Ordensinteresse verwerten zu können. Der Novize hatte unter strenger Aufsicht in Spitälern beschwerliche und niedrige Dienstleistungen zu verrichten. Durch diese Dienste, wie durch Gebete und Geißelungen sollen die Tugenden der Demut und des Gehorsams in ihm befestigt werden. Dem Novizen ist auch jeder Verkehr mit der Außenwelt untersagt. Selbst seine nächsten lebenden Verwandten sollen nicht mehr für ihn existieren. All seine Interessen sollen von dem Ordensleben umspannt werden. Zum Ersatz für all das, was er hinter sich gelassen, darf er sich das Hirn mit phantastischen Heiligengeschichten vollpfropfen, die mit ihren Wundern, übernatürlichen Erscheinungen und teuflischen Versuchungen die geistige Verschrobenheit des Novizen zu vollenden geeignet sind.

Nach Vollendung der Probejahre wird der Novize zu den einfachen, ihn bereits lebenslänglich bindenden Gelübden zugelassen. Die Novizen für die weltlichen Dienste werden weltliche Koadjutoren – Diener, Köche, Landarbeiter, Verwalter der Häuser und Güter –, die Novizen für den geistlichen Stand der Gesellschaft werden, gleichfalls nach Ablegung der Gelübde, den Kollegien einverleibt, in denen sie je mehrere Jahre lang zunächst Rhetorik und Literatur, dann Philosophie, Physik und Mathematik studieren. Hierauf werden die jungen Ordensleute einige Jahre lang in einem Erziehungshause oder Gymnasium verwendet und gelangen erst dann, in der Regel im Alter von 28 Jahren, zum Studium der Theologie, das vier bis sechs Jahre dauert. Gegen das Ende des theologischen Studiums wird die Priesterweihe erteilt, etwa in einem Alter von 33 Jahren. Vorher schon, im Alter von 20 bis 25 Jahren, wird der geistliche Zögling, der »Scholastikus«, zum geistlichen Koadjutor promoviert und damit zum Mitglied der Gesellschaft ernannt.

326. Symbol des Jesuitenordens

(In diesem Zeich wirst du siegen)

Nach Vollendung der geistlichen Studien werden die öffentlichen, aber noch immer nicht feierlichen Gelübde in die Hand des Superiors abgelegt. Durch diese Handlung wird man Profeß der drei Gelübde. Um jedoch dem innersten Kreis und dem Kern der Gesellschaft anzugehören, mußte man Profeß der vier Gelübde sein. Die Zahl dieser vornehmsten Ordensmitglieder war eine sehr geringe. Auf hundert Mitglieder des Ordens kamen ihrer nur zwei. Diejenigen, die zu dieser Klasse zugelassen werden wollten, mußten mindestens 45 Jahre alt sein, sich durch »Tugend und Gelehrsamkeit« auszeichnen und noch eine besondere Prüfungszeit von mindestens zwei Jahren durchmachen. Das vierte Gelübde verpflichtet zum besonderen Gehorsam gegen den Papst für die Mission sowohl bei den Ungläubigen wie bei den Ketzern. Aus den Reihen der Professen der vier Gelübde erwählte der Papst die Missionare, die Auserlesensten der Kompagnie der Glaubensstreiter. Die vier Klassen der Scholastiker, der Koadjutoren, der Professen der drei und endlich der Professen der vier Gelübde bildeten so gewissermaßen vier konzentrische Kreise, deren Zentrum der Ordensgeneral bildete.

Neben dieser geistlichen Rangordnung baute sich in der Gesellschaft die Beamtenordnung folgendermaßen auf: Die Aufsicht der Novizen in den Novizenhäusern untersteht dem Novizenmeister, der ihre Übungen zu leiten hat, und dem Syndikus, der ihr Betragen überwacht. Die Kollegien, in denen die Scholastici ihre Ausbildung empfangen, beherrscht unter der Assistenz von Gehilfen und Unterbeamten der Rektor, der für einen Zeitraum von drei Jahren vom General ernannt wird. In den Profeßhäusern gebietet der Superior, der von dem General aus den Professen der vier Gelübde erwählt wird. Alle diese Beamten unterstehen wiederum dem Provinzialen, dem Vorgesetzten aller in dem Gebiete ansässigen Ordensmitglieder, der sowohl die materiellen Güter zu verwalten, wie das geistige Leben aller Anstalten zu überwachen hat. Über dem Provinzialen endlich thront der General. Der General setzt jedem Provinzialen einen Admonitor (Ermahner) oder Sozius, der ihn zu kontrollieren hat, und Konsultoren (Berater), auf deren Rat er nach Möglichkeit zu achten hat, zur Seite. Der General selbst ist zwar absoluter Herrscher, aber es ist doch dafür gesorgt, daß seine Entschlüsse nicht despotischer Willkür oder der Laune entspringen. Denn die Gesellschaft, deren Generalkongregation den General gewählt hat, bestimmt ihm einen Beichtvater und stellt ihm nach Befinden auch noch einen Admonitor und einen Adjunkten zur Seite. Der General soll ständig in Rom residieren, er darf, ohne daß er einen Assistenten mit sich nimmt, auch nicht eine Nacht auswärts verweilen.

327. Das Jesuiten-Wappen. Satirisches Flugblatt auf den Jesuitenorden aus dem Jahre 1620

Aber nicht genug mit dieser klugen Gliederung der Gesellschaft. Die umsichtige Arbeitsteilung wird ergänzt durch eine das Denunziantentum geradezu züchtende gegenseitige Überwachung. »Jeder Obere ist der Visitator seiner Untergebenen oder bestellt einen solchen für sie, und schließlich konzentriert sich die Aufsicht und Herrschaft über die ganze Gesellschaft in der einen Hand des Generals. In jedem Hause befinden sich Syndici und Unteraufseher, welche über alle Vorkommnisse an die Vorgesetzten Anzeige zu erstatten haben, und diese vermitteln sie wieder an die nächst höhere Stelle. Jeder Jesuit muß es sich gefallen lassen, fortwährend beobachtet zu sein, jeder hat mindestens einen Aufpasser zur Seite, welcher seine Fehltritte dem Vorgesetzten denunziert. Alle müssen wechselseitig bereit sein, sich zu korrigieren und korrigieren zu lassen, sich anzuzeigen und anzeigen zu lassen.« (Huber.) Auch außer der Beichte soll jedes Mitglied des Ordens dem Rektor oder Superior sein Leben und seinen Charakter offen darlegen, und dies Geständnis braucht nicht wie ein Beichtgeheimnis bewahrt, sondern es soll zum Heile und Nutzen des Ordens davon Gebrauch gemacht werden. Auf diese Weise wird der General in die Lage versetzt, ein genaues Verzeichnis der Mitglieder und ihrer Eigenschaften zu führen, im Bedarfsfalle für jeden Posten den rechten Mann zu wählen und jedem nach seinen sittlichen und geistigen Eigenschaften, nach Neigungen und Talenten Aufgaben zuzuweisen.

Die dem General erstatteten Berichte beschränkten sich natürlich nicht auf den Charakter und das persönliche Verhalten der Ordensmitglieder. Die Berichte der Provinziale an das Ordensoberhaupt erstreckten sich auf alle Angelegenheiten, welche die Aufgaben und Interessen des Ordens irgendwie berührten. Und da es kein religiöses, öffentliches und politisches Gebiet gab, in dem nicht die Hände der Jesuiten tätig gewesen wären, so existierte nichts auf der Welt, worüber der Ordensgeneral nicht unterrichtet gewesen wäre. Kein Monarch der Welt, sagt Spittler, konnte je so instruiert werden, wie der Jesuitengeneral. In der Zeit unmittelbar vor der Aufhebung des Ordens, also in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, betrug die Zahl der jährlichen offiziellen Berichte an ihn 6584, wobei die Privatschreiben, die Mitteilungen von 200 Missions- und 24 Profeßhäusern, die Rapporte der Rektoren über die Lehrer der Kollegien usw. noch nicht mitgerechnet sein sollen. Jeden Monat einmal hatte nämlich der Provinzial zu berichten, was bei 37 Provinzialen jährlich 444 Berichte gibt, alle drei Monate einmal der Superior, was bei 612 Superioren der Kollegien 2448 und bei den 340 Superioren der Residenzen 1360 Schreiben macht; hierzu kamen noch 236 Berichte der Novizenmeister und 2096 Rapporte der Konsultatoren.

War so der Orden einerseits darauf bedacht, seiner Leitung die intimste Kenntnis aller Ordensangelegenheiten zu vermitteln, so sorgte er andererseits ebenso umsichtig dafür, daß die Geheimnisse des Ordens nicht Unbefugten offenbart wurden. Schon durch die rücksichtslose Losreißung der Novizen von ihrer Familie begegnete man der Gefahr des arglosen Sichanvertrauens den nächsten Blutsverwandten gegenüber. Und dann mußte ja der Ordensangehörige in den verschiedenen Ordensklassen erst eine so lange Prüfungszeit durchmachen, bevor er in den Kreis der Internen und Eingeweihten aufgenommen wurde, daß man von den soweit Vorgedrungenen keinen Verrat mehr zu befürchten hatte. Starb aber ein Jesuit, so hatte der Vorstand des Hauses oder Kollegs die Verpflichtung, entweder eigenhändig oder durch eine zuverlässige Person alle Briefe, die der Verstorbene vom General, vom Assistenten oder vom Provinzial erhalten hatte, an sich zu bringen und ungelesen zu verbrennen.

328. Bellarmin. Berühmter Jesuitengelehrter

Auch derjenige, der die Tätigkeit der Jesuiten verabscheut, muß der unvergleichlichen Struktur dieser Ordensgesellschaft seine Bewunderung zollen. Ihre Organisation und Gesetzgebung zeugt von erstaunlicher Umsicht und Menschenkenntnis. Sie erklärt durchaus die gewaltigen Erfolge und den enormen Einfluß des Ordens.

Es wäre aber auch sehr töricht, den Orden schlankweg als eine Verkörperung des bösen Prinzips, ein Werkzeug des Teufels zu betrachten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß Loyola und die übrigen Begründer des Ordens vom ehrlichsten Fanatismus beseelt waren. Und unter den zahllosen Ordensangehörigen hat es nicht nur viele geistig und sittlich hochstehende Männer gegeben, sondern der Geist des Ordens überhaupt ist wohl überwiegend der des ehrlichen Fanatismus gewesen. Aber daß sich mit frommer Inbrunst soviel unlautere Leidenschaftlichkeit mischen, daß der Bekehrungseifer sich als wütende Unduldsamkeit betätigen, daß die vermeintlich beste Absicht sich der verwerflichsten Mittel bedienen konnte, gerade das beweist, daß es keinen furchtbareren Feind des Menschengeschlechts gibt, als den religiösen Wahn und die schwarzen Kohorten, handle es sich nun um ehrlich Besessene oder um schlaue Ausbeuter dieses Wahnes.

Eins der wichtigsten Mittel des Ordens, Einblicke in das Zeitgetriebe und Macht über die Gemüter zu erlangen, war die Beichte. Wie sehr sich die Kirche überhaupt der Bedeutung der Beichte für ihre Macht bewußt war, beweist ja die auf der vierten Lateransynode 1215 angenommene Verordnung, daß jeder Christ jährlich wenigstens einmal dem Priester ein Sündenbekenntnis abzulegen habe, widrigenfalls er aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden und des christlichen Begräbnisses verlustig gehen sollte. Ursprünglich erschien bei der Beichte der Priester nur als Fürbitter bei Gott, allmählich jedoch maßte sich die Kirche die Macht an, selbst das Organ der Sündenvergebung zu sein, so daß der Priester als Stellvertreter Gottes die Sünden vergeben und Bußen auferlegen konnte. Die Jesuiten erkannten sofort, welch ausgezeichnetes Mittel der Menschenbeherrschung die Beichte darstellt, und suchten sich deshalb überall als Beichtväter einzudrängen. Um nun den anderen geistlichen Bewerbern den Rang abzulaufen, mußte man den Beichtkindern das Sündenbekenntnis und die Sündenvergebung möglichst leicht machen. Das tat man denn auch. Man lehrte, wie Filliutius, daß schon die geringste Reue hinreichend zur Absolution sei, ja daß schon der Wunsch, gern ein Gefühl der Reue zu empfinden, genüge. Oder man gestattete, wie Escobar, dem Beichtenden, die auferlegte Buße abzulehnen und vom Beichtvater eine gelindere zu erbitten. In diesem Bestreben, das Beichten, Büßen und – Sündigen immer leichter zu machen, ging man bis zum Possenhaften. So veröffentlichte 1652 der Jesuit Lemoine ein Buch, das unter dem Titel » La devotion aisée« (Die bequeme Frömmigkeit) Anweisungen gab, wie man mit den Genüssen und Freuden der Welt, z. B. der Koketterie der Frauen und der Galanterie der Männer, die Anforderungen der Frömmigkeit vereinbaren könne. Die christliche Enthaltsamkeit verlange durchaus nicht, daß man der Armen wegen einer Annehmlichkeit des Lebens entsage. Gelobe man, von dem Gewinne des Kartenspiels einige Prozent den Armen zu geben, so ziehe man dadurch gewissermaßen Gott mit in das Interesse und erhöhe durch diese Günstigstimmung des Lenkers des Zufalls die Chancen des Spielgewinns!

Nach der kirchlichen Auffassung wird durch eine wissentlich verschwiegene schwere Sünde der Beichtakt nichtig und das Sakrament entweiht. Auch hier huldigten jedoch die Jesuiten einer laxeren Auffassung. So raten Amicus und Filliutius dem Beichtvater, einem Beichtenden nach einer verschwiegenen Sünde, von der ihm bekannt ist, daß sie der Beichtende begangen, nicht zu fragen, sondern ihn trotzdem zu absolvieren. Ja, Busenbaum fordert sogar den Beichtenden auf, eine Sünde dem Beichtvater zu verschweigen, wenn er erkennt, daß sie bei dem Beichtvater zu sehr Anstoß erregen werde. So machte man die Beichte im Ordensinteresse zu einer Posse! (Bild 333.)

Besonders war der Orden bemüht, den Reichen und Mächtigen, dem Adel und den Fürsten Beichtväter aus seinen Reihen zu stellen. Aus welcher Absicht, das sagte selbst einmal ein Papst, Clemens VIII. (1592-1605): »Ihre Neugier treibt sie, sich überall einzudrängen, besonders in die Beichtstühle, um vom Beichtenden alles zu wissen, was in seinem Hause passiert, unter seinen Kindern, seinen Dienstboten und anderen Personen, welche darin wohnen oder dahin kommen oder in demselben Stadtviertel ansässig sind. Wenn sie einem Fürsten Beichte sitzen, bemächtigen sie sich der Regierung des ganzen Hauses, sie wollen selbst seine Staaten regieren, indem sie ihm zu verstehen geben, daß ihm nichts ohne ihre Bemühungen und ihre Rührigkeit gelingen werde.« Und der französische Gesandte in Venedig, M. de Canaye, teilte 1606 Heinrich IV. mit, »daß es nämlich durch jesuitische Schriftstücke, die man in Bergamo und Padua aufgegriffen habe, erwiesen sei, daß sie die Beichten meistens dazu benutzten, um sich über die Fähigkeiten, die Gemütsart und die Lebensweise, über die wichtigsten Angelegenheiten aller Städte, wo sie wohnten, Kenntnis zu verschaffen, und daß sie ein so eingehendes Verzeichnis davon hätten, daß sie genau die Kräfte, die Mittel, die Verhältnisse von jedem solchen Staate im allgemeinen und von allen Familien im besonderen wissen.«

329. Titelblatt einer Flugschrift wider den mönchischen Königsmörder, den Dominikaner Jakob Clement

Dabei fing es der Orden sehr schlau an, um die Fürsten zu umgarnen und in Sicherheit einzuwiegen. So wurde von dem vierten General des Jesuitenordens, Claudio Aquaviva (1581-1615) unter vielen anderen Vorschriften, durch die das Ordensleben bis ins kleinste geregelt wurde, auch eine Instruktion für die Beichtväter der Fürsten erlassen. Sie stellt eine echt jesuitische Mischung von Taubenunschuld und Schlangenklugheit dar. Es heißt in dieser Vorschrift, daß der Beichtvater sich nicht in äußerliche politische Geschäfte einzumischen, sondern sich nur mit dem zu befassen habe, was sich auf das Gewissen beziehe. Ferner solle der Beichtvater jede Protektion vermeiden und niemals Geschäfte übernehmen, die den Ministern zukämen. Namentlich solle sich der Beichtvater niemals dazu herbeilassen, im Namen des Fürsten die Beamten oder Hofleute zu vermahnen oder zu tadeln, überhaupt müsse alles vermieden werden, was den Anschein erwecken könne, als ob der Beichtvater viel vermöge und den Fürsten nach seinem Willen lenke. Diese Willenslenkung selbst solle, das ist der Sinn der ganzen Instruktion, lediglich durch eine vorsichtige und zielbewußte Bearbeitung des fürstlichen Gewissens erfolgen. Der Beichtvater eines Fürsten war ferner gehalten, in zweifelhafteren Fällen seinen Oberen zu Rate zu ziehen. Und daß bei diesem Zurateziehen auch das Beichtgeheimnis nicht beobachtet zu werden brauchte, beweist ein Brief des Jesuiten Caussin, des wegen unzulänglicher Dienste von seinem Oberen seines Postens enthobenen Beichtvaters Ludwigs XIII., in dem er bei dem Ordensgeneral Vitelleschi Klage darüber führt, daß man ihn wegen seiner Wahrung des Beichtgeheimnisses gemaßregelt habe. »Wenn man uns«, sagt Caussin, »nötigen wollte, das Beichtgeheimnis zu verletzen, wer würde sich dann zu einer ähnlichen Dienstleistung noch an uns wenden.« Auch Caussin beruft sich hier nicht einmal auf das kanonische Recht, das die Lippen des Beichtvaters mit unlösbarem Siegel verschließt, sondern auf die bloße Zweckdienlichkeit!

Daß die Beherrschung des Schulwesens nicht minder wichtig sei, als die Beherrschung der Kanzel und des Beichtstuhles, hatten die Jesuiten sofort begriffen. Von allem Anfang an gingen sie mit der Gründung höherer Schulen vor, deren Zahl und Ruf sich von Jahr zu Jahr vermehrte.

Diese Jesuitenschulen haben die verschiedenste Beurteilung erfahren. Macaulay, der berühmte englische Historiker, glaubt ihnen das ehrenvollste Zeugnis ausstellen zu sollen. Sein nicht minder berühmter Landsmann, der Philosoph Baco, preist ebenfalls die musterhafte Pädagogik der Jesuiten. Auch Descartes, der französische Philosoph, ist voll des Lobes über seine ehemaligen jesuitischen Lehrer. Das Urteil neuerer Kenner der jesuitischen Pädagogik lautet wesentlich ungünstiger. Schon Leibniz urteilte geringschätzig über die wissenschaftlichen Leistungen der Jesuiten, deren Mängel er aus ihrem Hängen am Formalismus, einer veralteten Scholastik und ihrem Widerstand gegen die großen naturwissenschaftlichen Entdeckungen herleitete. Buckle, der große englische Kulturhistoriker, erklärt durchaus richtig diesen Wandel der Urteile: »Wie die Zivilisation vorrückte, verloren die Jesuiten, gleichwie alle anderen Hierarchieen, die die Welt bis jetzt gesehen hat, an Boden und nicht sowohl wegen ihres eigenen Verfalls als wegen des veränderten Geistes ihrer Umgebung. Eine Einrichtung, die vortrefflich für eine frühere Form der Gesellschaft paßte, eignete sich sehr schlecht für dieselbe Gesellschaft in ihrem reiferen Zustande. Im 16. Jahrhundert waren die Jesuiten ihrer Zeit voraus, im 18. waren sie hinter ihr zurück.«

330. Titelblatt der berühmten satirischen Flugschrift gegen die Jesuiten: Das Jesuitenhütlein

Als die Jesuiten ihre Schulen einrichteten, schufen sie keineswegs ein neues pädagogisches System, sondern sie knüpften an das vorhandene Schulwesen an. Dies Schulwesen trug einen philologisch-theologischen Charakter. Von der Periode des Humanismus war die Schätzung der alten Sprachen und der scholastischen Philosophie übernommen worden. Den Geist des ganzen beherrschte die Theologie, die durch die Religionsstreitigkeiten des Reformations-Zeitalters noch mehr in den Vordergrund getreten war. Von der konfessionellen Richtung abgesehen, bestand zwischen den Jesuitenschulen und den protestantischen Gymnasien, wie sie der calvinistische Theologe Johannes von Sturm (1507-1589, seit 1537 Rektor des neugegründeten Gymnasiums zu Straßburg) ins Leben rief, kaum ein Unterschied. Die wissenschaftliche Ausbildung bestand vornehmlich in der Aneignung einer Schreib- und Redefertigkeit in der lateinischen Sprache. Diese Sprachkenntnis war Selbstzweck. Sie diente nicht dazu, in den Geist der alten Autoren einzudringen, die vielmehr in sorgfältig kastrierten Ausgaben gelesen wurden, sondern wurde als eine heilsame Geistesgymnastik betrachtet. Der grammatikalische Drill spielte deshalb bei dem Studium eine Hauptrolle. Genau so war es mit der Philosophie, als deren Säule Aristoteles galt, der Philosoph eines Zeitalters, in dem von naturwissenschaftlichen Entdeckungen noch keine Rede war, der deshalb alle Welterkenntnis aus den Gesetzen des Denkens ableitete. Im sechzehnten Jahrhundert gab es allerdings auf dem Gebiete der Philosophie und Naturwissenschaft bereits kühne, neue Bahnen brechende Denker, aber diese vorgeschrittenen Geister existierten für das Unterrichtswesen nicht. Die Kirche verdammte ja die Naturwissenschaft als ein Werk des Satans, sie erstrebte nicht eine Naturerkenntnis, sie pflegte nicht reales Wissen, sondern kultivierte einseitig die bloß formale Bildung des Geistes. Das galt von den protestantischen Gymnasien, wie es von den Jesuitenschulen galt. Sowohl die Sturmschen Mustergymnasien wie die Jesuitenkollegien beherrschte der scholastische Geist, der Natur- und Geschichtswissenschaft verachtete, dafür auf Rhetorik und Dialektik das größte Gewicht legte, die Schüler mit ödem Memorierkram vollpfropfte und durch Pressen in die formalistische Denkschablone jedes eigene selbständige Denken erstickte.

Die Jesuitenschulen waren also im Grunde genommen schon im 16. Jahrhundert keineswegs Musteranstalten. Da sie aber immerhin die besten der damals vorhandenen Lehranstalten darstellten, ist Buckles Urteil über sie nicht unbegründet. Als jedoch die Naturerkenntnis immer mächtigere Fortschritte machte, als das scholastische System durch die moderne Wissenschaft überwunden wurde, nahmen die Jesuitenschulen immer mehr den Charakter fortschrittsfeindlicher Institute an. Und wenn auch unser ganzes Schulwesen bis auf den heutigen Tag ein äußerst rückständiges Gebilde geblieben ist, so ist doch die fanatische Bekämpfung freier Wissenschaft und menschlichen Fortschritts nirgends systematischer und erfolgreicher geführt worden als in den Jesuitenschulen. Noch heute spielen in Frankreich unter den Vorkämpfern der pfäffisch-politischen Reaktion die Jesuitenzöglinge eine Hauptrolle.

Nicht nur die Jesuitenschulen erlangten eine ungeheure Ausbreitung, es gelang dem Orden auch, Jesuiten- Universitäten einzurichten. In Ingolstadt, in Wien, in Prag, in Freiburg i. B., in Heidelberg, in Breslau usw. gewannen sie gewaltigen Einfluß, der sich nicht nur auf die Beherrschung der theologischen Fakultät erstreckte. Unter den Breslauer Professoren von 1702-1773 befanden sich nicht weniger als 203, die dem Orden als Mitglieder angehörten. Ihre Verdienste um die Wissenschaft bestanden z. B. darin, daß die Philosophie ganz nach aristotelisch-scholastischer Manier gelehrt wurde und man die Naturwissenschaften in der traurigsten Weise vernachlässigte. Soviele bedeutende Köpfe der Orden überhaupt besessen hat, so wenig wirklich bedeutende und befruchtende wissenschaftliche Leistungen hat er hervorgebracht. Wie wäre das auch anders möglich gewesen bei einem System, das trotz aller formalen Schulung die Geister in Unmündigkeit und dogmatischer Sklaverei erhalten wollte. Unter den neuntausend Schriftstellern des Ordens, die man gezählt hat, gibt es unter dem unabsehbaren Heer der Namenlosen auch eine kleine Anzahl wirklich bedeutender Autoren. Aber sie beweisen nur, daß sich die menschliche Intelligenz in Ausnahmefällen selbst unter den ungünstigsten Umständen zu entfalten vermag. Die jesuitische Wissenschaft als solche kennzeichnet durchaus das Wort La Chalotais': »Was können wir von einer wissenschaftlichen Institution denken, welche einer Order des Generals oder der Generalkongregation bedarf, um die Grammatik zu wechseln, um ein physikalisches oder astronomisches System anzunehmen …!« Häufig artete die »Wissenschaft« des Ordens zur beispiellosen Läppischkeit aus. So wurden in Freiburg i. B. den Doktoranden aus der Geschichte, Philosophie, Physik usw. folgende Fragen vorgelegt: Welcher Promotor hat der Jungfrau Maria die Magisterwürde erteilt? – Ist der Mantel, womit sie ihre Schützlinge deckt, der philosophische? – Ob und wo findet sich ein Niedergang zur Hölle? – Durch welche Kunstgriffe können die Teufel die Gestalten von Centauren, Lamien, Satyrn usw. zum Entsetzen der Höllenbewohner annehmen? – Heilt die Waffensalbe durch natürliche Sympathie die Wunden von Abwesenden? – In Wien warf man ähnliche »Doktorfragen« auf. In Breslau verteidigte man in Disputationen Thesen wie die folgenden: Die Welt, die eine, ist im Frühling erschaffen; daß Adam nach dem Sündenfall gleich mit einem Pelze bedeckt werden konnte, beweist nichts für den Herbst. Oder: Die Kälte kann nie so groß sein, daß die Worte in der Luft zu Eis werden, was man von der Kälte zu Moskau behauptet. Im Jahre 1700 wurde zu Würzburg in der Physik über den bösen Blick, über die Wirkung verschiedener Steine auf den menschlichen Organismus, z. B. des Amethyst, disputiert, z. B. daß der Amethyst die Dünste aus dem Kopf ziehe und die Trunkenheit verscheuche. Unter solchen Umständen mußten die modernen Universitäten den Jesuiten natürlich ein Greuel sein. Man verglich sie deshalb mit »stinkenden Gebeinen«, des Gestanks wegen, der von ihnen in »verderblichen und pestilenzialischen Doktrinen« ausgehe (Bild 338).

331. Lutherische Karikatur wider die Jesuiten

Von der theologischen Literatur des Ordens verdienen die Erbauungs- und die moraltheologischen Schriften besonderer Erwähnung. Die Erbauungsschriften sind vielfach auf einen süßlich-läppischen Ton gestimmt. Eine große Rolle spielt darin der Marienkult. Schon 1650 wurden 300 Schriften von Jesuiten darüber gezählt. Die Lehre von der seligsten Jungfrau wurde in der jesuitischen Dogmatik in den umständlichsten Einzelheiten entwickelt. Suarez, ein berühmter jesuitischer Theologe, untersucht z. B. die verschiedenen Möglichkeiten, wie etwa Christus aus dem Leibe seiner Mutter hervorgegangen sein könne, wobei er u. a. auch die Frage erörtert, ob Maria Christus mit oder ohne Nachgeburt zur Welt gebracht habe, wobei er sich natürlich für eine wunderbare Form des Hergangs entscheidet. Und noch 1850 veröffentlichte der Professor der Theologie in Paderborn H. Ostwald eine »Dogmatische Mariologie«, worin er die Lehre vertrat, daß die Kleriker zum Lohne für ihre Keuschheit bei dem Abendmahl nicht bloß den Leib Christi, sondern auch das Fleisch und die Milch Mariens genössen. Diese sinnliche Auffassung des Marienkults spielte nicht nur bei geistlichen Poeten eine Rolle. Wenn der Pater Jacob Pontanus in seinen geistlichen Marienliedern sich nichts Schöneres zu denken weiß als die Brüste Marias, nichts Süßeres als ihre Milch, nichts Vortrefflicheres als ihren Unterleib, so preisen andere Jesuitenpater die körperlichen Reize Mariens in ihren Prosaschriften in kaum weniger anstößiger Form. So lehrte der Jesuit Johann Eusebius Nieremberg, Maria sei das vorzüglichste Werk Gottes. Wie Zeuxis, der berühmte griechische Maler, die hervorragendsten Schönheiten in einem Venusbild verschmolzen habe, so seien alle früheren Hervorbringungen Gottes nur Versuche gewesen, wodurch er seine Hand übte, um endlich das Allervollkommenste hervorzubringen. Nicht nur geistiger Art seien die Vorzüge Mariens gewesen, auch ihre körperliche Schönheit sei die unübertrefflichste gewesen. Der reiche Schoß Mariens sei das Gemach, worin die drei Personen der Gottheit sich versammelten, um zu beraten über die Erwählung der Menschen zur Seligkeit und über die Verteilung des Gnadenschatzes.

332. Papst Paul III. Geboren 1468, zum Papst erwählt 1534, gestorben 1549. Bestätigte 1540 den Jesuitenorden

Diese sinnliche Lüsternheit wurde von den Jesuiten auch in die Vorstellung des ewigen Lebens hineingetragen. So schilderte Louis Henriquez in einem 1631 erschienenen Werke, das die Approbation des Provinzials von Castilien empfing, das Leben im Jenseits folgendermaßen: »Jeder Heilige hat sein eigenes Haus im Himmel und Jesus Christus selbst besitzt dort einen herrlichen Palast. Es gibt sehr breite Straßen und große Plätze und feste Häuser, welche von Mauern umgeben und geschützt sind. Die Engel haben kein eigenes Domizil, für ihr Amüsement ist es besser, bald hierher, bald dorthin flanieren zu können. Die Straßen sind mit Rasenplätzen und Teppichen geschmückt und in die Wände der Häuser sind durch geschickte Skulpturen alle Neuigkeiten der Welt eingegraben. Ein hohes Vergnügen ist es dort, die Körper der Seligen zu küssen und zu umarmen. – Es ist für sehr angenehme Bäder Sorge getragen, worin die Seligen sich voreinander baden und wie die Fische schwimmen. Auch singen dieselben so schön wie die Lerchen und Nachtigallen. Die Frauen singen aber schöner als die Männer, damit diese um so mehr Vergnügen haben …« In ähnlicher Phantasie erging sich Gabriel de Heñao in einem gleichfalls vom Provinzial approbierten dickleibigen Werk. Die Seligen, so lehrt er, riechen, schmecken und tasten, sie befühlen ihre Körper, küssen und umarmen sich. Sie gehen nackt oder sind hier und da des Schmuckes wegen mit Kleidern angetan. Ihre Körper duften …

Die Moraltheorie der Jesuiten entwickelt die bedenklichsten und gefährlichsten Grundsätze. Das Wesen der Jesuitenmoral soll nun durch den Grundsatz: »Der Zweck heiligt das Mittel« geradezu gekennzeichnet sein. Bekanntlich ist ja bis in die allerneuesten Tage hinein ein erbitterter, mit großem philologischem Aufwand geführter Streit darüber ausgefochten worden, ob sich in dieser nackten unzweideutigen Form dieser Moralgrundsatz in der jesuitischen Literatur nachweisen läßt. Dieser Streit um Worte ist um so überflüssiger, als auch Philosophen und Theologen, die mit den Jesuiten gar nichts zu tun haben, die Ansicht ausgesprochen haben, daß unter Umständen ein guter Zweck die Anwendung sonst nicht einwandfreier Mittel rechtfertige. Und in der Praxis ist im großen wie im kleinen, in der Politik wie im privaten Leben, stets nach diesem Grundsatz verfahren worden. Mag sich nun aber der berühmte Satz wörtlich oder dem Sinne nach in der Moraldoktrin der Jesuiten finden oder nicht: die Geschichte des Jesuitenordens und der Geist ihrer Morallehren beweist, daß der Orden zur Erreichung seiner Zwecke überhaupt vor keinem Mittel zurückschreckte.

Der Jesuitenorden war gegründet worden als Elitetruppe der päpstlichen Kirche. Seine Aufgabe war die Ausrottung der Irrlehren, die restlose Verwirklichung der päpstlichen Weltherrschaft. Das Papsttum galt den Jesuiten als die höchste Verkörperung aller geistlichen und weltlichen Macht. Die Kirche war nur die Dienerin des Papstes, der ja als Statthalter des Gottessohnes die gleiche Autorität besaß wie Christus. So lehrte schon Laynez, der zweite Ordensgeneral. Die großen Theologen des Ordens machten der Kirche unbedingten Gehorsam gegen den Papst zur Pflicht. Bellarmin (Bild 328), eine der Hauptleuchten des Ordens, versteigt sich in der Darstellung der Unfehlbarkeit des Papstes zu dem Satz: »Irrte der Papst, indem er Laster vorschriebe und Tugenden untersagte, so wäre die Kirche gehalten, zu glauben, die Laster wären gut und die Tugenden böse, wenn sie nicht gegen ihr Gewissen verstoßen wollte.« Der Papst ist unfehlbar. Als höchstem Quell göttlicher Weisheit muß ihm – das ist dann nur die logische Folge – auch die höchste weltliche Macht eingeräumt sein. Die Jesuiten zogen denn auch diese Folgerung. Viele ihrer Schriftsteller lehrten, daß dem Papst auch in zeitlichen Dingen die oberste direkte und absolute Gewalt zustehe, daß er den Fürsten zu gebieten habe, sie im gebotenen Falle sogar absetzen und mit Kerker und Tod bestrafen dürfe. Daß der Orden Jesu trotz dieser Lehren ihm unbequemen Päpsten den schärfsten Widerstand entgegensetzte, verträgt sich durchaus mit diesen Theorien. Man denke nur an den Wahlspruch der Junker: Und der König absolut, wenn er unseren Willen tut!

333. Spottblatt auf den Mißbrauch der Beichte

Das Ziel der Jesuiten war ein gewaltiges, der zu überwindende Widerstand ein ungeheurer, es war da nur zu natürlich, daß die vom Geiste spanischer Kriegsbrutalität und spanischer Bekehrungswut erfüllte Ordensgesellschaft kein Mittel zu verwerflich fand, um es nicht ihren kühnen Plänen dienstbar zu machen. Wir sahen schon, wie man der Herrschaftsgelüste wegen den Beichtstuhl entweihte, wir werden noch sehen, wie man mit dem Mordstahl des Landsknechts und dem Scheiterhaufen des Inquisitors gegen die Andersgläubigen wütete. Und man lenkte nicht nur den Dolch des Meuchelmörders gegen die Brust unbequemer Fürsten, sondern eine ganze Reihe der hervorragendsten Schriftsteller des Ordens verteidigte auch theoretisch den Fürstenmord. So Mariana (1536-1623), der Erzieher des spanischen Thronfolgers, des nachmaligen Philipp III. Mariana entwickelte in seiner 1598 erschienenen Schrift » de rege et regis institutione« (vom König und Königtum) eine Theorie vom Wesen des Königtums, die höchst antik oder auch modern republikanisch anmutet. Die legitime Fürstengewalt, lehrt er, habe ihren Ursprung bei den Bürgern, und die höchste Gewalt verkörpere sich rechtlich nicht im Fürsten, sondern im Volk. Der Wille des Volkes sei das höchste Gesetz. Der König, der die Gesetze ehre und schütze, werde vom Volke wieder geehrt und geschützt. Den König, der sich zum Tyrannen aufwerfe, dürfe das Volk vom Throne stoßen, ja sogar mit dem Tode bestrafen. Sei aber die Möglichkeit für eine Volkserhebung nicht vorhanden, so dürfe auch jeder Privatmann den König töten, nicht nur durch öffentliche Gewalt, sondern auch durch List und heimliche Nachstellung, z. B. Gift.

Man wird sich wundern, solch revolutionäre Grundsätze durch einen Jesuiten verkünden zu hören, der noch obendrein Prinzenerzieher am Hof eines Despoten wie Philipp II. war. Ja, die den Tyrannenmord preisende Schrift ist sogar Philipp III. gewidmet! Das scheinbare Rätsel erklärt sich sehr einfach. Spanien, die kräftigste Stütze der Gegenreformation und des Jesuitismus, lag damals in grimmiger Fehde mit den französischen Königen, die den Protestantismus, die Hugenotten, begünstigten. Der durch den Glaubensgegensatz bei dem bigotten Philipp II. entflammte Haß gegen die französischen Könige Heinrich III. und Heinrich IV. wurde noch gesteigert durch Erbstreitigkeit. Philipp II. wollte zugunsten seiner Tochter Klara Eugenie die Thronfolge des Hugenotten Heinrichs IV. hintertreiben. In dem Kriege gegen Heinrich III. von Frankreich wurde Philipp II. aber unterstützt durch die katholische Partei in Frankreich, an deren Spitze die Herzöge von Guise standen. Die jesuitische Theorie des spanischen Prinzenerziehers erhält durch diese Umstände ihren klaren politischen Sinn. Die Tyrannen waren Heinrich III. und Heinrich IV. von Frankreich, und die Lehre von dem Recht auf Revolution und Tyrannenmord rechtfertigte ganz speziell die Rebellion der französischen Katholiken gegen das eigene Königshaus. Ranke erklärt denn auch die Doktrin Marianas für eine Abstraktion des Ereignisses der französischen Ligue (des katholischen Bündnisses gegen die beiden Heinriche). Mariana selbst macht übrigens aus seinem Herzen gar keine Mördergrube. Er preist nicht nur die Tyrannenmörder des Altertums, sondern auch die 1589 erfolgte Ermordung Heinrichs III. durch den Dominikaner Jacob Clement als » monumentum nobile« (edle Denkwürdigkeit) und den Mörder selbst als » aeternum Galliae decus« (ewige Zierde Frankreichs!) Kein Wunder, daß Clement bald einen Nachfolger fand in einem Pariser namens Châtel, der 1594 auf Heinrich IV. ein Attentat unternahm, ihn jedoch nur verwundete. Daß man Châtels Tat den jesuitischen Aufreizungen zum Tyrannenmord zuschrieb, erhellt daraus, daß sofort durch Parlamentsbeschluß die Gesellschaft Jesu aus Frankreich verbannt wurde (Bild 330).

Schon vor Mariana war im Jahre 1592 in Antwerpen von einem Jesuiten, gleichfalls mit Approbation des Ordens und des Königs von Spanien, eine Schrift herausgegeben worden, in der er in den heftigsten Ausdrücken gegen ketzerische Fürsten eiferte, die für Tyrannen erklärt wurden. Aber auch nach Mariana wurde der Tyrannenmord in zahlreichen approbierten Schriften der Jesuiten verteidigt. Übrigens propagierten nicht nur die Jesuiten den Meuchelmord eines politischen und religiösen Widersachers. Papst Paul III. hatte schon König Heinrich VIII. von England für abgesetzt erklärt, seine Untertanen vom Eide der Treue entbunden und zum offenen Krieg gegen den König aufgefordert. Papst Paul V. verfuhr nicht nur ebenso gegen Elisabeth, sondern dang direkt Meuchelmörder gegen sie. Und Papst Sixtus V. (Bild 325) belobte Clements Tat in derselben Weise wie Mariana! Doch sei der ausgleichenden Gerechtigkeit wegen erwähnt, daß auch der fromme und sanfte Melanchthon in einem Briefe über Heinrich VIII. schrieb: »Wie richtig heißt es in der Tragödie: ›ein angenehmeres Opfer kann Gott nicht geschlachtet werden als ein Tyrann!‹ Möchte doch Gott einem tapferen Manne diesen Entschluß einflößen.«

334. Kapuziner-Mönch. Nach einem Holzschnitt von Lukas Cranach

Wie sich die jesuitische Morallehre bezüglich des Tyrannenmords skrupellos den Bedürfnissen einer rücksichtslosen Politik anbequemt, so weiß sie sich auch sonst allen Bedürfnissen anzupassen, die der jeweilige Vorteil des Ordens erheischt. Die offizielle Denkschrift über die ersten hundert Jahre seiner Tätigkeit, die › Imago primi saeculi‹, rühmt sich sogar dieser listigen Rechnungsträgerei: »Die Gesellschaft Jesu sucht sich den Sitten aller anzubilden und anzupassen, alle Ämter zu übernehmen, alle Menschen zu ertragen, allen alles zu werden … mit den Bauern sind sie Bauern, mit den Soldaten Soldaten, mit den Schiffern Schiffer … Bald lassen sie sich in die tiefste Tiefe hinab, bald erheben sie sich zum Höchsten, bald halten sie sich in der Mitte und hüten sich vor nichts so sehr, als daß sie durch ungleiche Lebensweise und Gewohnheit die Neigungen der Menschen von sich abwendig machen.« Dies Bestreben der Anpassung verführte zur größten Laxheit der Moral. Man behandelte, ganz in dem scholastischen Geiste des Ordens, die Moral kasuistisch, d. h. man suchte die moralischen Vergehen am Maßstab der Vernunft abzuwägen. Hin und wieder traten dabei wirklich ganz vernünftige Anschauungen zutage, viel häufiger aber verlor man sich in gekünstelten Klügeleien, die der gesunden Vernunft geradezu ins Gesicht schlugen. Nur ein paar Beispiele dieser jesuitischen Morallehren. Escobar erklärt: »Ein Versprechen bindet nicht, wenn du nicht die Absicht hattest, dich zu verpflichten, sondern es dir nur zu erfüllen vornahmst.« Castro Palao behauptet, daß man sich ohne Sünde eines zweideutigen Eides bedienen könne, so oft sich ein anständiger Grund finde, die Wahrheit zu verheimlichen. Moullet entscheidet, daß ein Verführer zu keinem Schadenersatz verpflichtet ist, wenn sein Vergehen ganz geheim bleibt. Laymann lehrt, daß man einem gedungenen Mörder den versprochenen Lohn zahlen müsse, wenn er die Tat mit Mühe und Lebensgefahr und zum Vorteil seines Auftraggebers ausführe. Lessius hält es für zulässig, daß man einen Menschen, der uns bei Fürsten oder Richtern fälschlich anklagt, töten darf, um die Gefährdung des guten Rufs abzuwehren. Nach Escobar darf ein Edelmann jemanden wegen einer seine Ehre verletzenden Handgreiflichkeit töten, ein Bürgerlicher jedoch nicht, da ihm Stockschläge und Ohrfeigen nicht zur Unehre gereichen. Nach Amicus darf ein Kleriker oder Ordensangehöriger einen Menschen töten, der droht, ihm oder seinem Orden verleumderisch schwere Verbrechen nachzusagen. Man ersieht schon aus diesen wenigen Beispielen, wie leicht es der jesuitischen Kasuistik fiel, jedes Verbrechen, selbst den Meuchelmord, für erlaubt zu erklären, wenn es galt, dem Orden einen Freund zu gewinnen oder einen Feind des Ordens unschädlich zu machen.

Wir haben nunmehr den Charakter des Ordens in seinen hervorstechendsten Zügen kennen gelernt. Wir nahmen den glühenden Fanatismus wahr, der die Gründung des Schwärmers Loyola beseelte, den durch systematische Mystik herangezogenen hingebenden Eifer der Mitglieder, der selbst vor dem Martyrium nicht zurückschreckte. Wir lernten den kriegerischen Geist kennen, der sich in der straff militärischen Organisation des Ordens offenbarte, nicht minder in seiner kühnen Angriffs- und Eroberungslust. Wir sahen schließlich, wie skrupellos sich der Orden aller feinen Mittel der Diplomatie, aller plumpen Tricks der Demagogie bediente, alles »zur höheren Ehre Gottes«, d. h. des Papstes und des Ordens. Daß dieser Orden in der Geschichte die unheilvollste Rolle spielen mußte, ist gar nicht anders denkbar.

Die ersten furchtbaren Spuren seiner Tätigkeit ließ er in Italien zurück. Er tat sich hier mit der Inquisition zur Vernichtung der Ketzerei zusammen. Der Jesuit Possevin, der Abgesandte von Laynez, verstand es, den Herzog Emanuel Philibert von Savoyen zur blutigen Verfolgung der in den Alpentälern von Piemont und Savoyen hausenden Waldenser zu überreden. Im Jahre 1561 fielen 2000 Söldner, in Begleitung Possevins als geistlichen Richters, in die friedlichen Täler ein, in denen bald die Scheiterhaufen jesuitischen Glaubenseifers emporflammten. Um die gleiche Zeit leisteten Jesuiten in Süditalien bei noch viel grauenhafteren Waldenserverfolgungen den geistlichen Beistand. Die Häuser wurden verbrannt, die Güter verwüstet, die Weinstöcke zerschnitten. In San Sisto wurden 60 »Ketzer« aufgehängt. Ein andermal wurde 88 von ihnen die Kehle durchschnitten. 100 alte Frauen wurden der Tortur unterworfen und dann hingerichtet. In 11 Tagen wurden 2000 Menschen hingemordet. Der Geschichtsschreiber des Ordens rühmt noch die Taten seiner Mitglieder bei diesen Schlächtereien: »Von den vielen, welche hingerichtet wurden, wurden an einem Tage 88 vergeblich zusammengehauen, aber diejenigen, an welche Xaverius nach der Beichte gemeinsam eine scharfe Ermahnung richtete, erlitten alle mit rechtem Mut und rechter Gesinnung den Tod, wobei die Väter sie wieder zur Hinrichtung begleiteten.« Diese Gemütsmenschen!

335. Kaiser Rudolf II. von Habsburg

Sehr früh kamen die Jesuiten auch nach Deutschland. Schon 1540 betrat das erste Ordensmitglied deutschen Boden, ihm folgten bald andere. Die Sendboten des streitbaren Ordens verstanden es, Kaiser Ferdinand I. und Herzog Wilhelm IV. von Bayern für sich zu gewinnen. Sie zogen 1549 als Professoren der Theologie in Ingolstadt ein und gründeten 1557 ein Kolleg daselbst, zwei Jahre später ein zweites Kolleg in München. Auf ihr Betreiben wurde 1558 in Bayern eine Inquisition zur Austilgung des Protestantismus errichtet. Alle Protestanten, die nicht zum Katholizismus übertreten wollten, wurden aus dem Lande getrieben. Albrecht V., der Nachfolger Wilhelm IV. von Bayern, stellte 1570 und 1571 auch in Baden den Katholizismus wieder her.

Kaiser Ferdinand I. (Bild 314) machte den Jesuiten bedeutende Schenkungen und förderte ihre Niederlassungen sehr eifrig. Im Jahre 1558 erhielten sie die Ermächtigung, in allen Erblanden zu lehren und zu predigen, zugleich wurden ihnen für immer zwei Lehrkanzeln der Theologie an der Wiener Universität zugewiesen. Auch unter Ferdinands Nachfolger Maximilian II. nisteten sie sich auf österreichischem Gebiet immer fester ein. Aber erst unter Rudolf II. (Bild 335) und Ferdinand II. eröffneten sie den Vernichtungsfeldzug gegen den Protestantismus, der auch in den österreichischen Erblanden mächtig um sich gegriffen hatte und die ungeheure Überzahl der Bevölkerung zu seinen Anhängern zählte. Rudolf sowohl wie Ferdinand waren Jesuitenschüler und erfüllt von verfolgungswütigem Glaubenshaß gegen den Protestantismus. Schon als Ferdinand noch Erzherzog von Steiermark war, begann er den Vernichtungskrieg gegen den Protestantismus, den er auf einer Wallfahrt feierlichst gelobt hatte. Fünf Jahre lang (1599-1604) durchzogen seine Inquisitionskommissäre Steiermark, um durch Hinrichtungen und Austreibungen der Protestanten, durch Zerstörung ihrer Kirchen und Schulen das Land von der Ketzerei zu säubern. Als Ferdinand den Kaiserthron bestiegen hatte, überschüttete er den Jesuitenorden mit Privilegien und reichen Schenkungen. In Böhmen, Mähren und Schlesien erwarben die Jesuiten enorme Besitzungen, in Böhmen sollen sie den dritten Teil der gesamten Jahreseinkünfte an sich gebracht haben. Die Universitäten Wien und Prag gerieten ganz in die Land des Ordens.

Auch im übrigen Deutschland hatten die Jesuiten ihre Minierarbeit mit großem Erfolg begonnen. Im Bistum Augsburg hatten sie schon früh festen Fuß gefaßt, 1564 drangen sie in Würzburg, 1568 in Mainz, 1570 in Trier, 1573 in Fulda ein. 1581 siedelten sie sich im Eichsfeld, in Köln, Koblenz und Speyer an, und in den nächsten Jahrzehnten errichteten sie Kollegien in Regensburg, Münster, Hildesheim und Paderborn. Im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts beglückten sie Konstanz, Bamberg, Passau und Eichstädt; ihre Hauptburgen und Agitationszentren aber bildeten Wien, Köln und Ingolstadt. Und überall, wo der Orden sich einnistete, begann alsbald die gewalttätige Arbeit der Gegenreformation. Was die schlaue Beredsamkeit und intrigante Wühlarbeit der Jesuiten nicht vermochte, das setzte man einfach mit brutalem Zwang durch. Immer rücksichtsloser arbeitete der Orden an der Vernichtung des Protestantismus, immer kühner und feindseliger wurde seine Haltung. Der Jesuit Windeck forderte geradezu zu Mord und Totschlag der Lutheraner und aller übrigen Ketzer auf. Die protestantischen Fürsten fühlten sich bedroht und schlossen 1608 eine »Union« zur Verteidigung ihrer Rechte. Als Gegenbündnis trat ihnen 1609 die »Liga« der katholischen Fürsten entgegen. So drängte alles zum Ausbruch jenes furchtbaren Krieges hin, der 30 Jahre lang Deutschland durchtoben und zur entvölkerten Wüste machen sollte. Und an den politischen Intriguen spannen in erster Linie die Jesuiten mit. »Der dreißigjährige Krieg ist zur einen Hälfte das Werk des Jesuitenordens; die Fürsten, welche in diesem furchtbaren Kampfe für die katholische Sache fochten, spielten die Rolle, welche ihnen die Jesuiten vorschrieben.« (Gfrörer.)Und als der Krieg ausgebrochen war, als zunächst Böhmen ein Opfer der Liga wurde, da waren es wieder Jesuiten, die Kaiser Ferdinand zu dem furchtbarsten Strafbefehle gegen die Rebellen, zur grausamsten Verfolgung des Protestantismus anstachelten. Am Ende des Krieges waren von drei Millionen ehemals wohlhabender Einwohner noch 800 000 Bettler übrig geblieben!

336. Papst Paul IV. Geboren 1476, zum Papst erwählt 1553, gestorben 1559

Aber die Jesuiten waren überall die gleichen. Als 1629 Kaiser Ferdinand das Restitutionsedikt erließ, das nicht viel weniger als die Ächtung des Protestantismus im Reiche bedeutete, da reizten die Jesuiten die kaiserliche und ligistische Soldateska zu den brutalsten Exekutionen. Der Jesuit Jacob Forer aus Dillingen schrieb an die Kriegsvölker, die mit der Vollstreckung des Restitutionsedikts für Schwaben betraut waren: »Sollten einige es hindern, so soll man brennen, daß die Engel die Füße an sich ziehen und die Sterne schmelzen.« Eingeäscherte Städte und Dörfer und verbrannte Menschengebeine bezeichneten überall den Siegespfad des Jesuitenordens! Und noch als der dreißigjährige Krieg längst mit der Anerkennung der Religionsfreiheit geendet, inszenierten die Jesuiten grausame Glaubensverfolgungen. So machten sie sich 1671 mit Hilfe kaiserlicher Dragoner in Ungarn an das Bekehrungsgeschäft! Und noch 1732 veranlaßten sie den Erzbischof von Salzburg, 30 000 Protestanten aus dem Lande zu vertreiben.

Auch die Schweiz weiß ein Lied von der jesuitischen Wirksamkeit zu singen. Der Glaubensstreit, der zwischen den katholischen und protestantischen Kantonen ohnehin entbrannt war, wurde von den Jesuiten nach Kräften geschürt. Sie versuchten, die katholischen Kantone völlig von der Eidgenossenschaft loszulösen. – Im Jahre 1620 reizten die Jesuiten im Veltlin zur Niedermetzelung der Protestanten auf. Ein fanatisierter Volkshaufe metzelte denn auch 600 Menschen grausam nieder. Der Papst aber gab allen, die sich an der scheußlichen Schlächterei beteiligt hatten, Ablaß. – Im Jahre 1656 gelang es den Jesuiten, den Konflikt zum offenen Bürgerkriege zu treiben. Einige Jahrzehnte später helfen sie einen neuen Bürgerkrieg entfesseln, der aber diesmal im Jahre 1712 mit einer Niederlage der Katholiken endete. Luzern und Uri hatten den Frieden bereits angenommen, aber den jesuitischen Umtrieben gelang es, den Krieg von neuem aufflackern zu lassen. Erst eine erneute Niederlage der katholischen Kantone setzte der Hetze der Jesuiten ein Ende.

Ungeheuer war der Einfluß der Jesuiten in Spanien und Portugal. Philipp II. besaß in den Jesuiten die besten Bundesgenossen für seinen Plan einer spanischen Universalmonarchie, in der nur die römische Kirche geduldet werden sollte. Der Orden unterstützte ihn bei seinen Kämpfen gegen Frankreich, indem er ihm die Katholiken Frankreichs als Verbündete zuführte und den Tyrannenmord als verdienstliche Tat hinstellte. Auch in den Niederlanden arbeiteten die Jesuiten im Dienste der spanischen Krone. Der Todfeind der spanischen Herrschaft in den Niederlanden, Wilhelm von Oranien, fiel 1584 von der Hand Gérards, eines von den Jesuiten gedungenen Mörders. Vorher waren bereits sechs Attentate, bei denen die Jesuiten ebenfalls ihre Hände im Spiel hatten, mißlungen. An den Schlächtereien der spanischen Inquisition haben sich die Jesuiten zwar nicht direkt als ausführendes Organ beteiligt, die Inquisition selbst haben sie aber jederzeit verteidigt. Der unbußfertige Ketzer, lehrte der Orden, sei mit dem Tode zu bestrafen. Alle Anordnungen weltlicher Fürsten, welche die Gerichtsbarkeit der Inquisition hinderten, seien null und nichtig. Zulässig sei, daß ein Ketzer auch dann noch bestraft werde, wenn man ihm Straflosigkeit zugesichert habe, um ihn zum Geständnis zu bringen. Schwangere Frauen könnten bis zum 40. Tage vor ihrer Entbindung gefoltert werden.

In Frankreich hatte sich der Protestantismus Calvinischer Richtung rasch ausgebreitet. Im Jahre 1562 zählte man im Lande nicht weniger als 2150 reformierte Kirchen. Die Jesuiten sannen auf die Vernichtung der Hugenotten, wie man die Reformierten nannte. Laynez forderte zu Poissy in einer Rede Katharina von Medici und die versammelten Großen des Reiches zu energischem Vorgehen gegen die Ketzerei auf. Wieviel direkter Anteil den Jesuiten an den folgenden Religionskriegen und den Hugenottenschlächtereien zufällt, läßt sich nicht feststellen, es wäre aber sonderbar, wenn der Jesuitenorden, diese treibende Kraft aller Protestantenverfolgungen, nicht auch hierbei seine Hand im Spiele gehabt hätte. Soviel steht fest, daß Jesuiten die gräßlichen Metzeleien in Paris, die unter dem Namen der Bartholomäusnacht oder der Pariser Bluthochzeit berüchtigt geworden sind, verherrlicht haben. Die meuchlerische Abschlachtung der Häupter der reformierten Partei, die Niedermetzelung von 20-30 000 Hugenotten – so hoch wird die Zahl der in Paris und im Lande gefallenen Opfer der Bartholomäusnacht angegeben – geschah ja wieder einmal zur »höheren Ehre Gottes«.

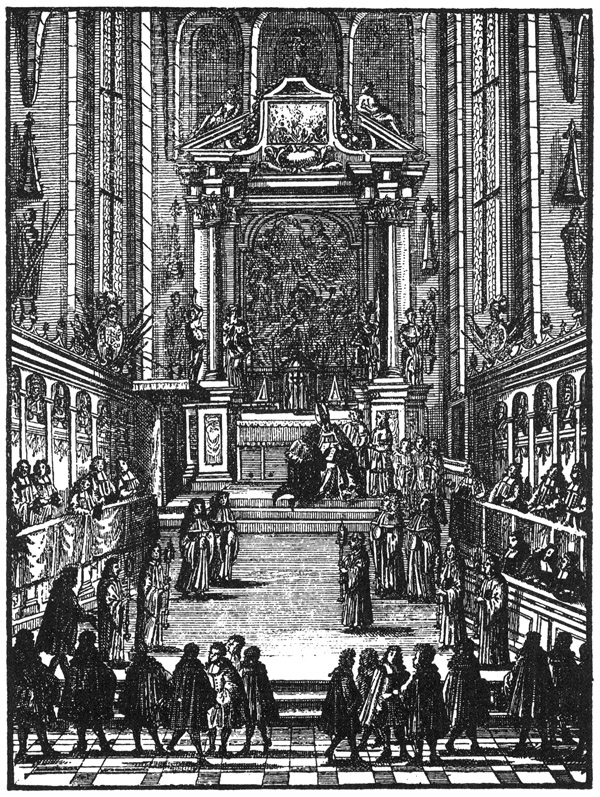

337. Eidesablegung des Rektors der Wiener Universität über die unbefleckte Empfängnis Mariä im Stephansdom zu Wien 1700. Gleichzeitiger Kupferstich

Die jesuitischen Intriguen gegen Heinrich III. und Heinrich IV., ihre Unterstützung Spaniens und ihre Anschläge gegen das Leben der französischen Könige haben wir bereits an anderer Stelle kennen gelernt. Der Jesuitenpater Commolet wählte sich 1593 für seine Weihnachtspredigt in der Bartholomäuskirche in Paris das dritte Kapitel aus dem Buche der Richter, worin erzählt wird, wie Aod den König Moab getötet habe. Commolet rief, nachdem er Clement, der Heinrich III. 1589 ermordet hatte, einen Heiligen genannt: »Wir brauchen einen Aod, nichts liegt daran, ob er Mönch oder Soldat, Troßbube oder Schäfer ist; aber wir brauchen einen Aod. Nur ein solcher Streich ist nötig, um unsere Angelegenheiten zum wünschenswerten Ziele zu führen.«

Es stellten sich denn auch schleunigst sogar zwei Aode ein, deren Mordversuche gegen Heinrich IV. freilich nicht zum Ziele führten. Wegen dieser Propaganda des Königsmordes wurden die Jesuiten 1594 aus Frankreich ausgewiesen, 1603 jedoch wieder zugelassen. Die französischen Könige schlossen ihren Frieden mit dem gefährlichen Gegner. Bis auf Ludwig XV. bleiben die Jesuiten ohne Unterbrechung die Beichtväter der Könige von Frankreich. Um ihre politischen Zwecke erreichen zu können, drückten sie den Ausschweifungen und der Verschwendung gegenüber beide Augen zu. Der Pater La Chaise schmiedete sogar zusammen mit der Maitresse Ludwigs XIV., der Frau von Maintenon, Komplotte gegen die Protestanten. Elisabeth Charlotte, die Gemahlin Philipps I. von Orleans, teilt darüber in einem Briefe aus dem Jahre 1719 mit: »Die alte Zott (Maintenon) und der P. de la Chaise haben den König persuadiert, daß alle Sünden, so Ihre Majestät mit der Montespan (einer anderen Maitresse) begangen, vergeben sein würden, wenn er die Reformierten plagte und wegjagte, und daß das der Weg zum Himmel sei.« Und von einem anderen jesuitischen Gewissensrat, Le Tellier, berichtet der Herzog von St. Simon, daß er dem König, der beim Anblick der großen Verarmung des Landes schwere Gewissenspein empfunden habe, ein Gutachten mehrerer von ihm bestochener Mitglieder der Sorbonne (der theologischen Fakultät der Pariser Universität) überbracht habe, in dem es hieß, daß alle Güter der Untertanen dem König gehörten, und daß, wenn er sie nähme, er nur sein Eigentum nehme! So leisteten die Jesuiten der furchtbaren Sittenlosigkeit und der ungeheuren Verschwendung des absoluten Königtums Vorschub!

In derselben Weise, wie in den erwähnten Ländern, intriguierten die Jesuiten auch in England, Schweden, Polen und Rußland. Überall waren sie mit allen Mitteln für die Ausbreitung des Ordens, die Ausbreitung der Papstgewalt tätig.

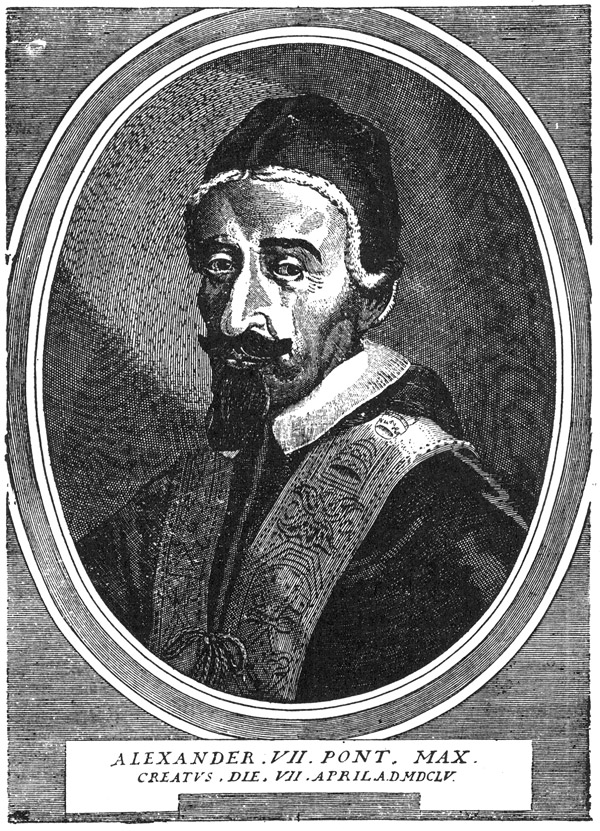

Und diese päpstlichen Prätorianer waren dem Papste, dessen Unfehlbarkeit und absolute Gewalt sie aller Welt verkündeten, häufig selbst ungehorsam! Ja es gibt nur wenige Päpste, deren Befehlen sie nicht getrotzt hätten. Paul IV. (Bild 336) versuchte vergebens, die dreijährige Dauer des Generalats durchzusetzen. Sixtus V. wollte die Jesuiten in Ignatianer umtaufen und auch sonst den Orden umgestalten. Da prophezeite Bellarmin, daß der Papst das Jahr 1590 nicht überleben werde, was auch eintraf. Clemens VIII. wollte einzelne Lehren der Jesuiten verworfen wissen. Und wieder prophezeite Bellarmin, daß der Papst seinen Kampf gegen die betreffenden Lehren nicht zu Ende führen werde. Und in der Tat starb auch dieser Papst! Vergebens verbot eine ganze Reihe von Päpsten den Jesuiten den Handel – das Verbot wurde einfach in den Wind geschlagen! Der Orden war so sehr von seiner eigenen Macht berauscht, daß er sich und seine Tätigkeit als Selbstzweck ansah und ganz vergaß, daß er nur der allzeit ergebene und gehorsame Diener der Kirche und des Papstes hatte sein wollen.

338. Karikatur auf das jesuitisch beherrschte Papsttum. Aus dem 16. Jahrhundert

So gewaltig der Kampf war, den die Jesuiten in allen Staaten Europas gegen die »Ketzerei« führten, so wenig vergaßen sie darüber, im größten Stile die Heidenmission zu betreiben. Ihre Missionen wirkten in der neuentdeckten Welt des Westens, sie entfalteten namentlich in Asien eine erstaunliche Bekehrungstätigkeit. Franz Xavier, der gepriesenste Missionar des Ordens und neben dem Ordensbegründer ihr verehrtester Heiliger, eröffnete zunächst von Goa aus die asiatische Mission, durch die, zum Teil durch Anwendung von Gewalt, Hunderttausende »bekehrt« wurden. Im Jahre 1547 begab sich Xavier nach Japan, 1552 wollte er sein Werk in China fortsetzen, starb aber auf der Reise. Im Jahre 1584 wurde dann die Missionstätigkeit in China mit Energie aufgenommen, und zwar mit der den Jesuiten eigenen Gewandtheit und Skrupellosigkeit. Der Jesuit Matthäus Ricci suchte zunächst durch seine mathematischen Kenntnisse den Hof für sich zu gewinnen, erst als er dort festen Fuß gefaßt habe, begann er, seine mathematisch-astronomischen Vorträge mit christlichen Belehrungen zu verbrämen. Um dem Christentum leichter Eingang zu verschaffen, gab er es für eine Erneuerung und Wiederherstellung der alten und vergessenen Lehre des Konfuzius aus. Statt der spezifisch-christlichen Doktrin begnügte man sich mit der Lehre an einen Gott und der Verpflichtung auf die zehn Gebote.