|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Schwedens Eroberungspolitik. – Gustav Adolfs Raubkriege. – Die Verteilung der Kriegsbeute unter die einzelnen Klassen. – Glaubensheld oder Flibustier? Gustav Adolfs Einfall in Pommern. – Schwedisch – französisches Bündnis. Die Zerstörung Magdeburgs. – Wer trägt die Verantwortung für die Magdeburger Katastrophe? Die Schlacht bei Breitenfeld. – Die schwedische Plünderung der Pfaffengasse. – Gustav Adolf auf der Höhe seiner Macht und seiner Ansprüche. – Wallenstein abermals kaiserlicher Oberstkommandierender. – Gustav Adolfs Tod in der Schlacht bei Lützen. – Wallensteins nationale Projekte und die spanisch-jesuitischen Intriguen. – Die Absetzung und Ächtung Wallensteins. – Wallensteins Ermordung. – Die geschichtliche Größe Wallensteins.

Es gibt nichts Abgeschmackteres, als den Kult, den der Protestantismus bis auf den heutigen Tag mit dem Schwedenkönig Gustav Adolf getrieben hat. In den überschwänglichsten Tönen hat man ihn als den Erretter der Religionsfreiheit für Deutschland gefeiert, wobei man ganz vergessen hat, daß der Schwedenkönig schon lange Jahre, bevor durch das Restitutionsedikt dem Krieg der scheinbare Charakter eines Religionskrieges aufgedrückt wurde, auf der Lauer lag und sehnsüchtig des Augenblicks harrte, wo auch er erobernd in Deutschland einfallen konnte. Man fand des Rühmens kein Ende für den frommen Schwedenkönig, der aus purem Glaubenseifer den bedrängten Glaubensgenossen zu Hülfe geeilt sei, und man verschwieg nach Kräften den mit dem Bild des idealen Glaubensstreiters so wenig in Einklang zu bringenden Zug, daß Gustav Adolf als Belohnung für seine Dienste die Abtretung Pommerns und Mecklenburgs verlangte, ja daß ihm sogar der Gedanke der Erwerbung der deutschen Kaiserkrone nicht allzu fern lag. Man pries die musterhafte Manneszucht seiner Truppen, während die Schweden eroberte Städte in Wirklichkeit mit derselben Raubsucht und demselben Blutdurst ausplünderten, wie alle Truppen der damaligen Zeit. Mit einem Wort: niemals ist die historische Wahrheit täppischer und verlogener gefälscht worden, als von den protestantischen Lobhudlern Gustav Adolfs (Bild 398 und 399).

Wir sahen, wie Gustav Adolf sich bereits 1624 Holland und England gegen gute Bezahlung zum Sturmbock gegen die habsburgische Kaisermacht angeboten hatte. Da seine Ansprüche zu hohe waren, hatte man den sich gleichzeitig anbietenden Dänenkönig dem Schweden vorgezogen. Nachdem nun aber der Däne aus dem Feld geschlagen war und die habsburgische Macht dank Wallenstein abermals ungebrochen dastand, bedurfte die neue Koalition, an deren Spitze diesmal Frankreich stand, eines anderen Werkzeuges. Sich als solches gebrauchen zu lassen, war der Schwedenkönig nur zu gern bereit. Mit dem Gelde desselben Richelieu, des allmächtigen französischen Ministers, der in Frankreich die Hugenotten niederwarf, rüstete er sein Heer aus, das – angeblich – dem Protestantismus in Deutschland zu Hülfe kommen sollte.

Gustav Adolf mag, schon die Politik zwang ihn dazu, ein aufrichtiger Lutheraner gewesen sein; diese Politik aber war nicht die eines Glaubensstreiters, sondern die eines Eroberers vom Schlage der alten nordischen Seekönige, die brandschatzend Heere und Küsten unsicher gemacht hatten. Er hatte nacheinander Kexholm, Karelien, Ingermanland, Livland und preußische Küstenstriche, namentlich die wichtigeren Seeplätze Memel, Pillau und Elbing erobert. Gar zu gern hätte er nun auch noch Pommern und Mecklenburg in seinen Besitz gebracht, um die Küstenherrschaft in der Ostsee zu vollenden. Gerade die Erwerbung dieser Landesteile war ihm aber durch Wallensteins Erfolge aufs höchste streitig gemacht worden. Im Bunde mit den anderen Auslandsmächten glaubte er aber doch einen Vorstoß machen zu sollen.

Das Unternehmen des Schwedenkönigs wäre ein sehr verwegenes gewesen, wenn ihm nicht die Politik deutscher Fürsten zu statten gekommen wäre, und zwar nicht die der protestantischen, sondern die der katholischen Fürsten. Die protestantischen Fürsten von Pommern und Brandenburg wollten gar nichts von dem fremden Eroberer wissen, der ihnen ja selbst in erster Linie aufs Fell rückte. Sie fügten sich erst der schwedischen Waffengewalt. Wohl aber leisteten die Fürsten der Liga Gustav Adolf den unendlichen Dienst, Wallenstein gerade in dem Augenblick zu stürzen, wo sein starker Arm als Schirm gegen die schwedische Invasion am nötigsten gewesen wäre!

Wallenstein zog sich nach seinem böhmischen Besitz zurück, während Gustav Adolf durch Nachschübe und Werbungen seine 13 000 Mann bald auf 40 000 brachte, Pommern und Mecklenburg eroberte und Brandenburg derart bedrängte, daß es sich ihm schließlich anschloß. Inzwischen war Tilly gegen Magdeburg gerückt, das sich für Gustav Adolf erklärt hatte. Es wurde von dem ligistischen Feldherrn eingeschlossen und derart bedroht, daß es den Schwedenkönig wiederholt um schleunige Entsetzung anflehte. Gustav Adolf beeilte sich indessen nicht mit dem Entsatz. Die unglückliche Stadt wurde am 20. Mai 1631 von Tilly erstürmt. Nach der Eroberung ereigneten sich nicht nur die üblichen Mord- und Plünderungsszenen, sondern die Stadt ging auch völlig in Flammen auf. Dreißigtausend Menschen fielen durch das Schwert oder starben in den Flammen.

Ein Schrei des Entsetzens hallte durch das ganze protestantische Deutschland. Die Stimmung schlug zugunsten des Schweden um, den man nunmehr als den Beschützer gegen die ligistische Barbarei betrachtete.

Die katholische Geschichtsforschung hat Tilly mit allem Eifer gegen den Vorwurf verteidigt, der Urheber der entsetzlichen Katastrophe von Magdeburg gewesen zu sein. Und in der Tat war Tilly durchaus nicht das Ungeheuer, als das er in protestantischen Schulbüchern erscheint. Außerdem wäre es strategisch sehr unklug von ihm gewesen, die feste Stadt, die er erst mit großen Opfern erobert, selbst zu vernichten. Es wird deshalb behauptet, daß ein Emissär Gustav Adolfs, der Oberst Falkenberg, die Stadt an allen Enden habe anzünden lassen, als er sie verloren sah. Diese Annahme klingt gar nicht unwahrscheinlich. Zumal es völlig im Interesse des bis dahin sehr kühl empfangenen Schwedenkönigs lag, der Liga eine ungeheuerliche Schand- und Schreckenstat anzuheften, die das protestantische Deutschland im Innersten erbeben und ihn mit offenen Armen begrüßen lassen mußte. Diese Auffassung stimmt auch durchaus zu der Tatsache, daß Gustav Adolf sehr wohl Magdeburg hätte retten können, wenn es ihm damit nur Ernst gewesen wäre.

398. Gustav Adolf von Schweden. Nach einem Kupferstich von Lukas Kilian

Der Kurfürst von Sachsen schloß sich nunmehr Gustav Adolf an. Von dem vereinigten schwedisch-sächsischen Heer wurde Tilly bei Breitenfeld so entscheidend geschlagen, daß sich nur Trümmer seines Heeres zu retten vermochten. Bei einem neuen unglücklichen Kampf empfing Tilly die Todeswunde. Gustav Adolf aber zog als Triumphator einher, umgeben von einem Schwarm ihm huldigender protestantischer Fürsten. Ganz unverholen forderte er als Preis für seine Hülfe Pommern und Mecklenburg, ja er strebte nach einem Protektorat über die protestantischen Fürsten, einer Art protestantischen Kaisertums (Bild 407 und 408).

Die Liga lag zerschmettert am Boden. Nur eine Rettung winkte dem Kaiser noch: Wallenstein. An ihn wandte sich denn auch Ferdinand in dieser seiner höchsten Not. Aber der Gewaltige gab nur zögernd den Bestürmungen nach. Erst nachdem man ihn mit der absoluten Machtvollkommenheit ausgestattet und ihm zugesichert hatte, daß außer seinen Truppen kein selbständiges Kommando auf kaiserlicher Seite aufgestellt werden sollte, ließ er abermals seine Werbetrommel erschallen. Und wieder strömten dem berühmten Feldherrn viele Tausende zu.

Mit rasch gesammeltem Heer eroberte er Prag, trieb er die Sachsen aus Böhmen und rückte gegen Gustav Adolf vor, der bei Nürnberg ein stark verschanztes Lager bezogen hatte. Da Wallenstein ein Sturm zu gefährlich erschien, verschanzte er sich dem Feinde gegenüber ebenfalls. Drei Monate lang lagen sich die Gegner, je 70 000 Mann stark, gegenüber. Endlich zwangen Seuchen zu einer Veränderung der Situation. Gustav Adolf verließ sein Lager und wagte einen Sturm auf die Schanzen Wallensteins. Er mußte jedoch mit schweren Verlusten abziehen. Wallenstein wandte sich nun nach Sachsen, wohin Gustav Adolf ihm folgte. Bei Lützen kam es am 10. November 1632 zur Schlacht. Lange wogte der Kampf unentschieden. Der Schwedenkönig, der sich in die vordersten Reihen wagte, fiel im Getümmel. Seine Truppen aber kämpften nur um so wütender und warfen schließlich die Truppen Wallensteins zurück. Aber der schwedische Sieg war um so weniger entscheidend, als Gustav Adolf selbst gefallen war (Bild 401).

Nach Gustav Adolfs Tod setzten die Intriguen der Ligisten, unterstützt durch Spanien, wieder ein. Nun sie wieder Luft hatten, wurde ihnen der allmächtige Feldherr mit seinen politischen Plänen unbequem. Wallenstein wußte, daß ihm als Lohn wieder Undank zuteil werden würde. Aber er war nicht willens, wieder wie vor Jahren sang- und klanglos vom Schauplatze abzutreten. Seine alten Pläne gedachte er nunmehr trotz allen Widerstandes auszuführen. Wenn nicht mit dem Kaiser, so gegen den Kaiser. So begann er denn den Krieg lässig zu führen und mit den Gegnern Unterhandlungen anzuknüpfen.

Mag man Wallenstein der Untreue gegen den Kaiser bezichtigen, seinem weitsichtigen nationalen Programm wurde er nicht untreu! Er dachte niemals im Ernste daran, mit den Schweden oder Franzosen zu paktieren. Seine Absicht war, zusammen mit Sachsen und Brandenburg den Kaiser zum Friedensschluß zu veranlassen, wenn nötig, zu zwingen. Das Übergewicht der Liga sollte gebrochen, die Religionsfreiheit völlig gesichert, der Zustand von 1618 wieder hergestellt werden. Dem Auslande aber sollte kein Fetzen deutschen Landes ausgeliefert werden. Für sich selbst rechnete Wallenstein wohl auf die Krone von Böhmen, die ihm übrigens von den böhmischen Emigranten angeboten war. Weshalb sollte auch der beste politische Kopf, der genialste Staatsmann und glänzendste Feldherr seiner Zeit nicht einen Thron erhalten, da doch so viele Trottel ihre unglücklichen Länder zuschanden regierten!

399. Maria Eleonora von Schweden, Gemahlin Gustav Adolfs. Nach einem Kupferstich von Lukas Kilian

Aber Wallensteins Verhandlungen zogen sich in die Länge. Die Schwachköpfe, die in Sachsen und Brandenburg den Kurhut trugen, konnten zu keinem Entschluß kommen. Wallenstein geriet dadurch in eine immer schiefere Lage. Seine ligistischen Erbfeinde setzten es im Bund mit Spanien bei Hofe durch, daß er als Aufrührer und Meineidiger seiner Stellung entsetzt und in die Acht erklärt wurde. Wallenstein wurde dadurch zu dem letzten entscheidenden Schritte gedrängt. Um mit den ihm treu gebliebenen Truppen zum Feinde überzugehen, begab er sich nach Eger. Dort wurde er von zweien seiner eigenen Obersten ermordet.

Wallenstein war durchaus keine »Lichtgestalt« nach der Schablone einer idealistisch fälschenden Geschichtsforschung. Seine Energie ist nicht frei von Rücksichtslosigkeit, sein politischer Adlerflug ist behaftet von persönlichem Ehrgeiz. Er war eben ein Mensch von Fleisch und Bein. Aber er ist weitaus die interessanteste, sympathischste Erscheinung des dreißigjährigen Krieges. Er war der einzige, bei dem der persönliche Ehrgeiz sich verband mit politischen, mit nationalen Idealen. Ausgleich der konfessionellen Zwietracht, Schwächung des ewig hadernden Territorialfürstentums, Schaffung eines monarchisch geeinten, nach außen mächtigen deutschen Reiches war es, was Wallenstein bis an sein Lebensende erstrebte.

Wenn also schon einmal in Heroenkult gemacht werden mußte, so hätte sich die Geschichtsschreibung dieses Mannes bemächtigen sollen. Aber Wallenstein diente keiner der beiden Parteien, deren erbärmliche Zwietracht Deutschland damals zerfleischte, deshalb hob ihn auch keine auf den Schild. Die protestantische Geschichtslegende speziell erkor sich statt Wallensteins einen Ausländer, der als Eroberer ins Land gefallen war, dessen Raubgelichter noch viele Jahre nach seinem Tode das deutsche Land verwüstete.

Ein geradezu ekelhafter Schwindel, der ganz unbegreiflich wäre, wenn er nicht in der byzantinischen Fürstenumschmeichlung seine triftigen Ursachen hätte.

Bevor Gustav Adolf sich anschickte, in Deutschland die ihm angedichtete Rolle eines Glaubensretters zu spielen, hatte er, wie wir schon sahen, im Laufe der ersten zwei Jahrzehnte seiner Regierung bereits eine ganze Reihe von Eroberungskriegen geführt. Pommern und Mecklenburg sollten den Abschluß seines Küstenbesitzes an der Ostsee und den Schlußstein der schwedischen Ostseeherrschaft bilden. »Pommern und die Seeküste,« erklärte nach dem Tode des Königs der Kanzler Oxenstjerna (Bild 406) einmal im schwedischen Reichsrate, »sind gleich einer Bastion für die Krone Schweden: darin besteht unsere Sicherheit gegen den Kaiser. Das war die vornehmste Ursache, welche die selige Majestät unter die Waffen brachte.«

Das ganze schwedische Staatswesen war auf eine solche Eroberungspolitik zugeschnitten. Von Haus aus war Schweden ein armes Land mit wenigen kleinen Städten und nur sehr dürftigem Handel. Die Masse des Volkes, die Bauernschaft, war von Adel und Geistlichkeit um die Wette ausgesogen worden. Da gelang es im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts Gustav Wasa, der sich an die Spitze der Bauern, Bergleute und Bürger stellte, die namentlich von der Geistlichkeit gestützte dänische Dynastie zu stürzen und sich selbst die Krone aufzusetzen. Wollte Gustav Wasa seinen Thron sichern, so mußte er vor allen Dingen die anmaßende und zudem mit Dänemark liebäugelnde katholische Hierarchie vernichten. Das geschah durch den Reichstag zu Westeros, zu dem auch Vertreter der Bauern, Bürger und Bergleute hinzugezogen wurden. Die Reformation wurde eingeführt und der König steckte die Klöster und Kirchengüter in seine Tasche. Einen erklecklichen Teil dieser Beute mußte er allerdings mit dem Adel teilen, den er auf diese Weise von seinem ehemaligen Verbündeten, dem Klerus, trennte und mit den neuen Verhältnissen aussöhnte.

400. Die Bauern-Reiter. Populäres Flugblatt auf die Mißhandlungen der Bauern durch die Soldateska

Die Einführung der Reformation in Schweden war also eine ökonomische und politische Notwendigkeit. Das zeigte sich, als ein Nachfolger Gustav Wasas den vergeblichen Versuch machte, den Katholizismus im Lande wieder einzuführen.

Gustav Adolf gelangte 1611 zur Regierung. Ihm fiel die Aufgabe zu, den revoltierenden Adel, mit dem sein Vorgänger sich grimmig herumgeschlagen hatte, zur Ruhe zu bringen und gleichzeitig die Interessen der übrigen Bevölkerungsschichten zu befriedigen. Er brachte eine Versöhnung mit dem Adel zustande, indem er durch die »Ritterhausordnung« von 1626 dem Adel einen bevorzugten Rang über Bürgern und Bauern und eine ausschlaggebende Stellung in der Reichsverwaltung einräumte, resp. bestätigte, denn in Wirklichkeit besaßen die schwedischen Junker bereits diese Rechte.

Um die nicht privilegierten Klassen zu befriedigen, brauchte Gustav Adolf nur die Traditionen seines Vorgängers zu wahren, nämlich die Eroberungskriege fortzusetzen. Denn nicht nur die Junker hatten als privilegierte Offizierskaste ein Interesse an der Kriegsführung, auch Bauern und Bürger gewannen dadurch. Die Städte in erster Linie waren lebhaft an der schwedischen Beherrschung der Ostsee interessiert. »Zudem brachten siegreiche Feldzüge große Reichtümer ins Land. Die damaligen Kriege waren systematische Plünderungs- und Raubzüge; wie die Hugenotten, wie die Königin Elisabeth von England, so trieb Gustav Adolf den Seeraub in großem Stile. Es war namentlich seine Methode, verkehrreiche Häfen zu erobern, sie stark zu befestigen, und von den aus- und eingehenden Schiffen Zölle von oft ungeheuerlicher Höhe zu erheben.« (Mehring.)

Diese Bereicherung durch die Raubkriege, die zuletzt auch den ausgebeuteten Schichten zugute kam, ließ diese auch das schändliche Konskriptionssystem ertragen, durch das Gustav Adolf seine starken Kriegsheere zusammenbrachte. Denn wenn der König auch schon in seinen früheren Kriegszügen fremde Soldaten warb, so bildeten doch einheimische Rekruten den Kern seines Heeres. Die Aushebung erfolgte nun in folgender Weise. Der Pfarrer jedes Dorfes entwarf eine Liste der Mannschaften vom 18. Jahre und verkündete von der Kanzel herab (!) den Gestellungstermin. An dem angekündigten Tage erschienen dann die Rekrutierungskommissarien, um unter den rottenweise Angetretenen – wer sich nicht stellte, wurde als Landstreicher verfolgt (!) – die Tauglichsten auszuwählen. »Fanden sich Knechte in der Rotte, so waren diese eher zu nehmen, als die Bauern, und unter diesen hatten wieder die großen Hofbauern den Vorzug vor den geringeren.« Auch die Interessen der kapitalistischen Ausbeuter wurden respektiert: »In Berg- und Salpeterwerken, in Gewehrfabriken und Schiffswerften sollte nur das überflüssige Volk (also die Arbeitslosen!) der Aushebung unterworfen sein.« (Keym.) Wenn dies System, das die Besitzenden hinterm Ofen hocken ließ und die Proletarier aufs Schlachtfeld schickte, keine Empörung weckte, so deshalb, weil der Krieg damals eine Art Glücksspiel war, das dem Besitzlosen manchen Gewinn brachte. Nur weil die schwedischen Kriege den Charakter der Raubkriege trugen, deren Lasten von der bekriegten Nation getragen wurden, gab auch im Jahre 1630 der schwedische Reichstag, in dem auch Bürger und Bauern vertreten waren, seine Zustimmung zu dem neuen gewagten Kriegsabenteuer, trotzdem bis dahin Schweden noch gar nicht zur Ruhe gekommen war.

Schwedens Rolle als Hort des Protestantismus kostete denn auch Schweden nicht nur nichts, sondern es brachte ihm noch ungeheuren Gewinnst. Je kolossaler die schwedischen Heere in Deutschland anschwollen, desto kleiner wurde das schwedische Militärbudget. Betrug es bei einer Heeresziffer von 40 000 Mann 1630 noch 9½ Millionen Taler, so war es 1631 bei 79 700 Mann bereits auf 5½ Millionen gesunken, um sich 1632 bei der enormen Leeresziffer von 198 500 Mann auf 2 220 000 Taler zu reduzieren! Ohne die geringste Übertreibung klagte 1636 ein deutsches Flugblatt: »Kupfer habt ihr aus eurem Lande geführt, Gold und Silber aber hinein. Schweden war vor diesem Kriege hölzern und mit Stroh gedeckt, jetzt ists steinern und prächtig zugerichtet.«

So war Gustav Adolfs Rettung des deutschen Protestantismus nichts, als die konsequente Fortsetzung der schon von seinen Vorgängern begonnenen Eroberungs- und Raubpolitik. Einer Flibustierpolitik beiläufig, die Schweden wohl für kurze Zeit zu politischer Macht und namentlich seinem Adel zu ungeheurer Beute verhalf, die aber himmelweit von einer einsichtigen Nationalpolitik entfernt war. Die schwedische Herrlichkeit dauerte kaum ein paar Menschenalter, um dann kläglich in sich zusammenzubrechen.

401. Satirisches Flugblatt auf die Soldaten der Liga nach der Schlacht bei Lützen

Als Gustav Adolf in Pommern landete, war unter den deutschen Fürsten außer dem Landgrafen von Hessen-Kassel und dem Weimarer Herzog Bernhard keiner, der etwas mit ihm hätte zu tun haben wollen. Der alte schwachsinnige Herzog von Pommern bat den König flehentlich, neutral bleiben zu dürfen. Aber der anfangs freundliche Eroberer brauste auf: wer nicht für ihn sei, sei gegen ihn. Gustav Adolf respektierte nicht im Geringsten die Gefühle des alten Mannes, der, wie der Schwedenkönig spöttisch von ihm sagte, »sein Bierchen in Ruhe trinken wollte«. Gleich am ersten Tage der Landung zwang er ihn, einen Vertrag mit ihm abzuschließen. In diesem Vertrag kam alsbald der Pferdefuß deutlich genug zum Vorschein. Der siebente Punkt des Vertrages lautete nämlich: »Wenn bei dem Tode des Herzogs Streitigkeiten entstehen … so soll der König von Schweden vorerst das Land behalten, bis die Frage der Erbfolge vollständig erledigt ist und der Erbfolger die Kriegskosten an die Krone Schweden zurückerstattet hat.« So sicherte sich sofort beim Betreten deutschen Bodens der »Glaubensstreiter« durch einen erpreßten »Vertrag« die Annektion Pommerns! Schwerer wurde es Gustav Adolf, den Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg für ein Bündnis zu gewinnen. Trotzdem der Schwedenkönig auch Mecklenburg und Teile Brandenburgs besetzte, sträubte sich der Kurfürst gegen das ihm aufgedrängte Bündnis. Ebensowenig wollte der Kurfürst von Sachsen, Johann Georg, mit dem Schweden gemeinsame Sache machen. Die protestantische Geschichtsschreibung schilt diese Zögerung, sich einem wegen seiner Landgier verrufenen Reichsfeind sofort in die Arme zu werfen, entrüstet »Schwächlichkeit«, wogegen sie dem »feurigen« Hessen und dem »wackeren« Weimarer wegen ihrer Verräterei besonderes Lob spendet! Immerhin mag diese Geschichtsschreibung darin Recht haben, daß den feisten Schwelger, der Sachsens Thron zierte, weniger ein Gefühl für vaterländische Ehre davon abhielt, sich mit dem Schweden zu verbünden, als seine »Meisterschaft auf dem Felde unmäßigsten Trinkens«, die ihn überhaupt so leicht zu keinem Entschluß kommen ließ.

Zögerten die protestantischen Fürsten mit ihrem Anschluß, so ließ es dafür Frankreich nicht an tatkräftiger Unterstützung des schwedischen Eroberers fehlen. Durch den im Januar 1631 zwischen Richelieu und Gustav Adolf abgeschlossenen Vertrag verpflichtete sich Schweden 30 000 Mann zu Fuß und 6000 Mann zu Pferde zur Bekämpfung der deutschen Kaisermacht ständig zu unterhalten, wogegen Frankreich an Schweden jährlich 400 000 Taler Subsidien zu zahlen hatte; für das bereits abgelaufene Jahr erhielt Gustav Adolf außerdem noch 120 000 Taler.

Aber auch eine wichtige deutsche Stadt, Magdeburg, hatte sich für Gustav Adolf erklärt. Dieser hatte den Obersten Falkenberg, einen befähigten und energischen Offizier, entsandt, um die schwedische Partei in der Stadt zu stärken und die Verteidigung gegen die heranrückenden kaiserlichen Truppen zu organisieren. Diese ließen nicht lange auf sich warten. Zunächst zog Pappenheim (Bild 403) mit einigen tausend Mann gegen Magdeburg heran, dann folgte Tilly mit einer starken Truppenmacht. Nichts hätte nun näher gelegen, als daß Gustav Adolf der schwer bedrohten Stadt, dieser Hauptburg des Protestantismus, die sogar Wallenstein zu trotzen gewagt, zu Hülfe geeilt wäre. Galt sein Feldzug wirklich der Rettung des Protestantismus, so hätte er nicht zögern dürfen! Aber der König unternahm nur einige unzureichende Schritte. Statt sich direkt gegen Tilly zu wenden, zog er gegen Frankfurt a. O., wo noch einige tausend Mann kaiserlicher Besatzung lagen. Er soll geglaubt haben, dadurch Tilly zur Aufgabe der Belagerung bewegen zu können. Der kaiserliche Feldherr eilte auch der bedrohten Stadt zu Hülfe. Aber als Frankfurt vor seiner Ankunft den Schweden in die Hände fiel – wobei diese, natürlich nur um Vergeltung zu üben für ähnliche Schandtaten der kaiserlichen Soldateska, nach Herzenslust morden und plündern durften! – zog er sich wieder auf Magdeburg zurück (Bild 402).

Frankfurt war am 13. April den Schweden in die Hände gefallen. Da Magdeburg erst fünf Wochen später von Tilly erobert wurde, hätte Gustav Adolf noch Zeit genug gehabt, die belagerte Stadt zu entsetzen. Gleichwohl überließ er die Stadt ihrem Schicksal. Ihr Fall konnte ihm mehr nützen als ihre Entsetzung. Da die protestantischen Fürsten trotz seines letzten Erfolges noch immer nichts von einem Bündnis wissen wollten, konnte es gar nichts schaden, wenn es mit Magdeburg zur Katastrophe kam. Dafür, daß die kaiserlichen Truppen in der eroberten Stadt nicht allzu glimpflich hausen würden, hatten die Schweden ja in Frankfurt gesorgt. Trotzdem dort die Kaiserlichen wiederholt um Pardon gebeten hatten, waren sie von den Schweden zu Tausenden unbarmherzig zusammengehauen worden.

So kam denn, was unter diesen Umständen nicht ausbleiben konnte. Am 20. Mai wurde Magdeburg erstürmt. Zu dem wüsten Plündern und Morden traten die Schrecken einer Feuersbrunst, die die stolze Stadt, das Bollwerk des Protestantismus, völlig in einen Schutthaufen verwandelte. Von der ganzen Stadt blieben außer dem Dome und der Liebfrauenkirche nur noch einige elende Fischerhütten übrig. Fast die gesamte Einwohnerschaft der Stadt büßte bei der Katastrophe ihr Leben ein. Ihre Zahl wird auf dreißigtausend geschätzt. Pappenheim, Tillys Unterfeldherr, schätzte sie auf mindestens 20 000. Wie viele davon durch die Flammen starben, wie viele von der Hand der mordgierigen Soldateska fielen, ist niemals festgestellt worden. Daß Tillys Soldatenbanden entsetzlich gehaust, wagt auch die katholische Geschichtsforschung nicht zu leugnen: »Daß bei der Erstürmung Magdeburg Habgier und Mordlust in wilder Zügellosigkeit haarsträubende Dinge verübt, ist eine offenkundige Tatsache«. (Keym.) So furchtbar war die Blutgier der Soldateska, daß Tilly noch am Tage nach der entsetzlichen Katastrophe die Flüchtlinge, die sich in die vom Feuer verschont gebliebene Domkirche gerettet hatten, aus ihrem Asyl nicht herauszulassen wagte, aus Furcht vor neuen Greuelszenen.

Darüber freilich herrscht allgemeine Übereinstimmung, daß die unglückliche Stadt nicht durch Tillys Truppen eingeäschert worden ist. »In der Tat ist kaum anzunehmen, daß Tilly den Befehl gegeben haben sollte, die Stadt zu zerstören. Ihm kam es doch vor allem darauf an, in den Besitz der strategisch außerordentlich wichtigen Elbfeste zu gelangen. Gelang es ihm, die Stadt zu nehmen, ohne sie zu zerstören, so war seinen strategischen Zwecken damit weit besser gedient.« Wahrscheinlicher schon sei es, daß das Feuer von den Soldaten gegen den Willen des Feldherrn angelegt worden sei. »Aber auch noch eine andere Erklärung, die ebenfalls schon bald nach dem Ereignisse auftauchte, ist durchaus möglich, nämlich die, daß der schwedische Kommandant der Stadt, Dietrich Falkenberg, der voll und ganz tapferer Soldat war und nur militärische Rücksichten kannte, im Einverständnis mit der radikal-protestantischen Partei der Stadt, selbst die Anordnung getroffen hätte, im Falle eines siegreichen Eindringens des Feindes die Stadt lieber in Brand zu stecken, als sie unversehrt in die Hände der Kaiserlichen fallen zu lassen. Magdeburg wäre dann ein früheres Moskau gewesen.« (Winker.)

402. Belagerung [Text fehlt] Magdeburgs durch Tilly

Gustav Adolf aber, der am 3. Mai brieflich gelobt hatte, er werde die Stadt nicht verlassen, so wahr er ein König in Ehren sei, der aber trotzdem in Saarmund, kaum zwei Tagemärsche von Magdeburg, wo er den Donner der kaiserlichen Belagerungsgeschütze hören konnte, in sträflicher Untätigkeit verharrt hatte, beutete nun das gräßliche Schicksal Magdeburgs für seine Zwecke aus. »Magdeburg ist gefallen für das Evangelium,« das war fortan eine ständige Wendung in seinen Ansprachen und Proklamationen. Und so sehr man gerade in protestantischen Kreisen hinter dieser Phrase unverschämteste Heuchelei witterte, so bemächtigte sich doch der protestantischen Welt angesichts der Magdeburger Katastrophe bleiches Entsetzen, das sie in die Arme des Schwedenkönigs trieb. Wohl oder übel mußten auch die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen ihre »Neutralität« aufgeben. Dem Brandenburger gegenüber wandte Gustav Adolf nunmehr sehr einleuchtende Überredungskünste an: er führte sein Heer vor die Hauptstadt und ließ seine Kanonen auf das kurfürstliche Schloß richten. Diese Argumente wirkten durchschlagend. Georg Wilhelm lieferte alle seine Festungen aus und verpflichtete sich zu einer monatlichen Kriegsbeisteuer von 30 000 Talern. Auch der Kurfürst von Sachsen, der »Bierjörgel«, wie seine Untertanen den unersättlichen Saufaus nannten, schloß sich jetzt dem Schwedenkönig an. Oder eigentlich war es der Kaiser selbst, der ihn in die Arme Gustav Adolfs trieb, indem er in rücksichtslosester Form darauf drang, daß Johann Georg sich am Kampf gegen Schweden beteilige. Da schien es dem bis dahin ratlos umhertaumelnden »Bierjörgel« denn doch besser, mit dem Schwedenkönig, als gegen ihn zu kämpfen.

Gustav Adolf rückte nunmehr in Sachsen ein, vereinigte sich mit der kursächsischen Armee und lieferte Tilly bei Breitenfeld eine Schlacht. Die sächsischen Regimenter wurden von den kaiserlichen Truppen über den Haufen geworfen, aber die schwedischen Truppen durchbrachen den linken Flügel und das Zentrum des kaiserlichen Heeres und entschieden damit den Sieg.

Die Schlacht bei Breitenfeld war keineswegs durch den überlegenen Heldenmut eines Heeres von Glaubensstreitern gewonnen worden. Weitaus die Überzahl der Truppen Gustav Adolfs bestand gar nicht mehr aus Schweden, sondern aus gewaltsam zum Kriegsdienst gepreßten Hungerleidern oder aus angeworbenen Söldnern. Die Überlegenheit des schwedischen Heeres beruhte auf seiner besseren Ausrüstung und der geschickteren Gliederung. So wenig Gustav Adolf das ihm falscherweise gespendete Lob verdient, den Charakter der Kriegsführung geändert zu haben, so wenig kann ihm das Verdienst bestritten werden, technische Verbesserungen und taktische Reformen in seinem Heere eingeführt zu haben. Ob Gustav Adolf ein großer Stratege war, ist sehr fraglich; aber die langjährige Kriegsführung hatte seinen Blick für das Technische seines Handwerkes sehr geschärft. So befreite er sowohl seine Reiterei wie seine Fußtruppen von den schweren und schwerfällig machenden Panzerungen, die damals noch üblich waren. So führte er statt der sonst gebräuchlichen groben Geschütze, zu deren Fortschaffung sechzehn, zwanzig, ja dreißig Pferde nötig waren, eine leichte Artillerie ein, die außer sonstigen Vorzügen auch den der größeren Feuergeschwindigkeit besaß. Während es Tilly nie über dreißig Geschütze brachte und Wallenstein bei einem Heere von 60 000 Mann nur achtzig Geschütze besaß, hatte Gustav Adolf bei Breitenfeld deren hundert, später noch bedeutend mehr. Diese leichten Geschütze waren sowohl der Infanterie wie der Kavallerie beigegeben und verstärkten ganz erheblich die Kampffähigkeit dieser Truppengattungen. Schließlich hatte Gustav Adolf seinen Regimentern dadurch eine größere Beweglichkeit gegeben, daß er sie nicht mehr nach spanischer Taktik in einer Tiefe von zehn Mann aufstellte, sondern seine Infanterie nur in sechs, die Kavallerie nur in vier Reihen. Das schwedische Heer gewann dadurch auch eine größere Ausdehnung der Schlachtlinie. Zugleich hatte es den Vorteil, daß das feindliche Geschütz in seinen dünnen Kolonnen keine allzugroße Verwüstung anrichten konnte.

Der schwedische Sieg bei Breitenfeld ward so durch die bessere Bewaffnung und die überlegene Taktik errungen, keineswegs durch einen höheren Grad von Begeisterung.

403. Pappenheim. Nach einem Gemälde von van Dyck

Was die schwedischen Truppen für den Kampf begeisterte, verrät nur zu deutlich die Ansprache, die der Schwedenkönig vor Beginn der Schlacht an seine Offiziere gehalten hat. Gustav Adolf, der sonst ein Virtuose der Heuchelei war, so daß Wallenstein von ihm sagte, man müsse ihm auf die Fäuste sehen, nicht aufs Maul, lüftete in dieser Ansprache völlig die Maske: »Ihr habt gesagt,« wendete er sich an seine Offiziere, »selig würdet ihr bei mir wohl, aber nicht reich. Bisher war dazu keine Gelegenheit: wenn ihr euch aber diesmal ritterlich haltet, so habt ihr mit den ewigen auch zeitliche Güter zu erwarten. Nicht nur ist das feindliche Lager eure Beute, sondern auch die Pfaffengasse wird euch mit einem einzigen Streiche eröffnet.«

Und Gustav Adolf brach seinen beutegierigen Junkern auch nicht das Wort. Während die sächsische Armee in Böhmen einfiel, brach er selbst in die »Pfaffengasse« über den Thüringer Wald nach Franken, wo die reichen geistlichen Stifte reiche Beute verhießen. »Es war ein Raubzug von unermeßlichem Gewinn, aber ermüdender Eintönigkeit; in den thüringischen Besitzungen seines sächsischen Bundesgenossen heerte und verwüstete Gustav Adolf ebenso wie in den Gebieten der Bischöfe von Bamberg, Würzburg und Mainz; auf die Beschwerden des Kurfürsten erklärte er einfach: Krieg ist Krieg und Soldaten sind keine Klosterjungfrauen. Wo er auf Widerstand stieß, drohte er mit »Feuer und Schwert«, auch wohl mit »Sengen, Brennen, Plündern und Morden«, mit einem Programm, das er gewissenhaft ausführte, wenn der Widerstand nicht aufgegeben wurde. Neutralität galt als Feindschaft. Rechtzeitige Unterwerfung wurde mit schweren Kontributionen, Lieferung von Proviant und Rekruten, Auslieferung der festen Plätze usw. belohnt. Klöster waren unter allen Umständen vogelfrei. Ihre Insassen wurden vertrieben, ihre oft kolossalen Schätze bis auf den letzten Heller ausgeleert, ihr Landbesitz an Kreaturen des Königs verschenkt … Kurzum, es ist keine Plage denkbar, die Gustav Adolf nicht dem Gewissen und der Wohlfahrt, dem geistigen und leiblichen Wohle der glücklichen Bevölkerung zufügte, die er nach seiner glaubwürdigen Versicherung, aus dem unziemlichen Trug und den blinden Pressuren der Papisten' befreite.« (Mehring.)

Und solchen Räubereien gegenüber, die denen eines Mansfeld oder eines Christian von Braunschweig wenig nachgaben, wagt noch die Gustav Adolf-Legende zu behaupten, daß sich die schwedischen Truppen durch eine exemplarische Mannszucht vor allen anderen ausgezeichnet hätten. Diese Mannszucht bestand einzig in der größeren Disziplin am Tage der Schlacht. Und auch diese Disziplin ist weiter nichts Wunderbares, wenn man bedenkt, daß der Kern der Heere des Königs aus Schweden gebildet war, die wohlgedrillte Rekruten waren und nicht zusammengelaufenes Söldnergesindel. Auf den Märschen und in den Quartieren unterschieden sich die Truppen Gustav Adolfs in nichts von allen übrigen Truppen! Die Legende von dem braven, gottesfürchtigen Glaubensstreiterheer stützt sich lediglich auf das Verhalten der Schweden in der ersten Zeit nach ihrer Landung. Aber die damalige Zurückhaltung der Schweden beweist gar nichts. Bei seinem Einbruch in Deutschland mußte Gustav Adolf einfach alle Exzesse möglichst unterdrücken. Er wollte ja die Rolle eines Befreiers der Protestanten spielen, also durfte er doch nicht sofort als ihr Bedrücker und Aussauger auftreten. Außerdem wollte er Pommern und Mecklenburg ja Schweden einverleiben, so daß er, hätte er damals Plünderungen erlaubt, seinen eigenen Besitz ruiniert hätte. Sobald Gustav Adolf festen Fuß gefaßt hatte, sobald ihm das Bündnis der Protestanten sicher war, ließ er seine Truppen rauben und plündern nach Herzenslust, nicht nur in Feindesland, sondern auch, wie wir sahen, im Lande der Verbündeten!

Gustav Adolf stand damals auf der Höhe seines Glückes und seiner Macht. Die protestantischen Fürsten umschwärmten ihn schmarotzend. Er selbst genoß die Wollust seiner Allmacht in vollen Zügen. Er ließ sich als Herzog des Frankenlandes huldigen. Seine Herrschaft, erklärte er allerdings, solle nur so lange dauern, bis Gott einen dauernden Frieden schenke. Aber man kennt den Wert solcher Beteuerungen ja hinlänglich aus unserer neuesten Geschichte. Hat doch Deutschland Kiautschou auch nur auf neunundneunzig Jahre »gepachtet«, hatte doch Rußland die Mandschurei auch nur so lange »besetzt«, »bis Gott einen dauernden Frieden schenke«. Vergebens erinnerte der Herzog Bernhard von Weimar den Schwedenkönig daran, daß er doch noch vor wenigen Wochen ihm das Herzogtum Franken zugesagt habe. Gustav Adolf entgegnete einfach dem mahnenden Gesandten: »Es gibt der Länder noch genug zu verschenken, wenn euer Herr nur treu an seinem Bündnisse hält und die allgemeine Sache fleißig fördert.«

404. Oktavio Piccolomini, kaiserlicher General

Was Gustav Adolf unter der »allgemeinen Sache« verstand, hat er selbst deutlich genug in einem Gespräch enthüllt, das er im Juli 1632 mit mehreren Nürnberger Patriziern gehabt hatte: »Was meine Belohnung betrifft,« sagte er damals, »so dürft ihr nicht meinen, daß ich etwa wie ein hergelaufener Soldat etliche Monatssolde begehren oder nehmen werde. Ich verlange zu wissen, ob ich diejenigen Orte, welche ich mit Gott von den Papisten erlangt: Würzburg, Mainz und andere in meiner Gewalt behalte. Ich verlange ferner zu wissen, ob ich in denjenigen Ländern, welche ich an meine Freunde zurückgegeben, als Mecklenburg und Pommern, nicht diejenigen Rechte der Oberhoheit behalte, die vor dem mein Feind, der Kaiser, gehabt hat. Pommern kann ich schon wegen der See nicht lassen.« Weiter erklärte er, daß er einen evangelischen Kriegskörper bilden wolle. Dieser Kriegskörper müsse ein Haupt haben und dieses Haupt dürfe kein deutscher Fürst sein. Der schwedische Gesandte Sattler ließ sich dann näher über diesen Kriegskörper und sein Haupt aus. Bei dem Kriegskörper handelte es sich um nichts anderes, als die straffe Zusammenfassung des protestantischen Deutschlands unter schwedischer Oberhoheit. Daß der Schwedenkönig nicht nach der deutschen Kaiserkrone strebte, ist schon richtig, aber nur in dem Sinne, daß er über das protestantische Deutschland weit größere Herrschaftsrechte beanspruchte, als sie die römische Krone dem Habsburger verlieh. Sattler erklärte rund heraus, daß Gustav Adolf sich an einem so beschränkten Einfluß nicht genügen lassen könne. Auch werde der König die Führung des Kriegskörpers nicht von der Krone Schweden trennen lassen. Der edle Glaubensheld gedachte also die Hälfte Deutschlands einfach in den Sack stecken zu können.

Die protestantischen Fürsten und Hoftheologen waren gegen all die schwedischen Anmaßungen unempfindlich. Sie halfen im Gegenteil wacker, dem schwedischen Raub- und Eroberungskrieg das Mäntelchen des Religionskrieges umzuhängen. Bierjörgel, der noch vor kurzem geschwankt, ob er es nicht lieber mit den »Papisten« halten sollte, als mit dem Schweden, ließ nunmehr von seinem Hofprediger ein Gebet abfassen »wider die Feinde Gottes und der Kirche.« Dies Gebet, das in allen Kirchen des Kurfürstentums verlesen werden mußte, spekulierte auf den blödesten Konfessionshader. Es hieß darin: »Zerstoße unsere Feinde wie den Staub vor dem Winde; räume sie hinweg wie den Kot von der Gasse! Gedenke doch, o Herr, daß die Feinde, der Papst und seine Haufen, dich, den Herrn, schmähen. Stürze das antichristliche Papsttum!« Die Theologen von Hessen-Kassel wetterten im gleichen Schmähstil gegen die »Papisten«, während sie den nordischen Freibeuter als den Retter der Glaubensfreiheit feierten.

Das ligistische Heer war zertrümmert, Tilly selbst einer Wunde erlegen. Die Stellung des Schwedenkönigs erschien so unerschütterlich, daß in Richelieu die Furcht aufstieg, der Verbündete könne zu mächtig und ihm womöglich ein unbequemerer Nachbar werden, als die habsburgische Kaisermacht. Richelieu schickte deshalb einen Gesandten an Maximilian von Bayern, um der Liga französische Unterstützung gegen den Schwedenkönig anzutragen! Doch bedurfte es dessen nicht, denn inzwischen war Gustav Adolf in Wallenstein ein furchtbarer Gegner erstanden.

Erst nach langem Drängen des Kaisers hatte sich Wallenstein bereit finden lassen, dem Kaiser abermals ein Heer aufzustellen. Auch hatte er nur versprochen, binnen drei Monaten ein Heer von 40 000 Mann zu organisieren, dagegen lehnte er ab, die Führung zu übernehmen. »Und nun offenbarte er wiederum in höchstem Maße jene bewundernswerte organisatorische Kraft, welche schon in seinem ersten Generalat das allgemeine Erstaunen erregt hatte. Dem Zauber seines Namens gelang, was keinem anderen bei der damaligen Lage des Kaisers gelungen wäre. In Scharen strömten von allen Richtungen der Windrose kriegs- und beutelustige Kriegsknechte herbei; er erreichte es wirklich, innerhalb der gesetzten kurzen Frist ein aus allen Glaubensbekenntnissen und Nationen zusammengesetztes Heer von der bedungenen Stärke zusammenzubringen.« (Winter.) Aber als das Heer marschfertig dastand, weigerte sich Wallenstein, es zu führen. Denn noch galt es, erst die ihm genehmen Bedingungen durchzusetzen. Und der Kaiser wußte ebensogut wie Wallenstein selbst, daß es mit dem Heer allein nicht getan sei, sondern daß es nur in Wallensteins Hand eine brauchbare Waffe sei. »Es war kein Zweifel, daß das ganze Heer wieder auseinandergelaufen wäre, wenn Wallenstein nicht die Führung übernahm.« So schrieb denn der Kaiser dem Fürsten eigenhändig die schmeichelhaftesten Briefe: »Was Sie getan haben, sieht Jedermann. Die Guten sind gekräftigt; die Gegner stehen verwirrt! Das alles verdanken wir, nächst Gott, Ihrer Kraft und Ihrer Emsigkeit. Wir verspüren das Wehen des günstigen Windes: wer aber wird uns in den Hafen des Heils vollkommen einführen, wenn Sie aus dem Schiffe treten?« Und in einem anderen Briefe: »Mein ganzes Vertrauen ist nach Gott und seiner gebenedeiten Mutter in Eurer Liebden gestellt.«

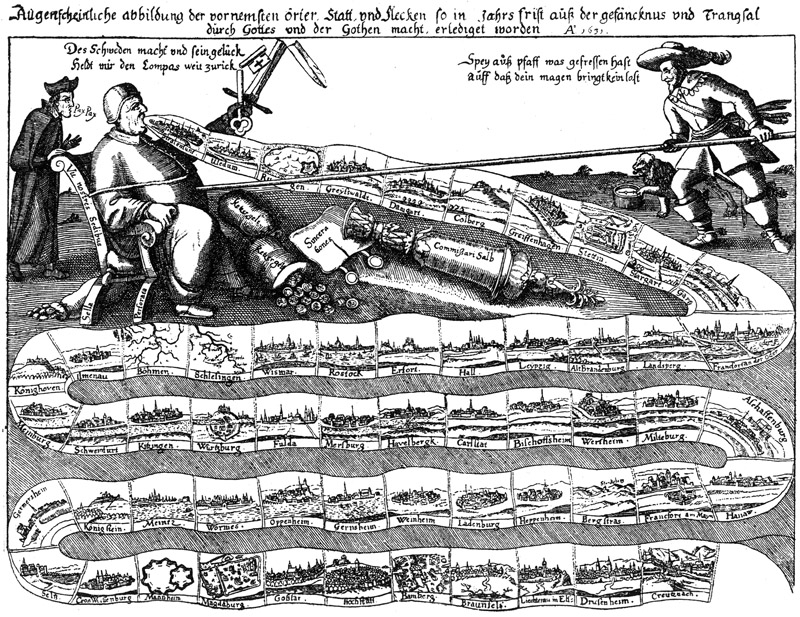

405. Schwedenfreundliches Flugblatt auf die Siege der Schweden über die katholische Liga Nach einem zeitgenössischen Flugblatt aus dem Jahre 1631

Solche Schmeicheleien ließen Wallenstein völlig kalt; erst als der Kaiser auf seine Bedingungen eingegangen war, übernahm er das Kommando. Dem Feldherrn waren die weitgehendsten Befugnisse zugestanden worden. Er war der Oberbefehlshaber über alle kaiserlichen Truppen, kein selbständiger Truppenführer durfte neben ihm aufgestellt werden. Jedes Einmischen in seine Handlungen sollte ausgeschlossen sein, speziell sollte auf den Plan, den jungen Thronfolger, König Ferdinand von Ungarn, unter Wallensteins Leitung mit dem Kriegshandwerk vertraut zu machen, verzichtet werden. Ferner war dem Feldherrn das Recht eingeräumt, mit dem Feind selbständig diplomatische Verhandlungen zu führen. Schließlich sollte Wallenstein als Belohnung ein Reichsfürstentum erhalten. Gelänge es nicht, Gustav Adolf Mecklenburg zu entreißen, so solle er durch anderweitigen, völlig gleichwertigen Besitz entschädigt werden.

Sobald Wallenstein das Kommando übernommen, brach er auch los. Er säuberte Böhmen von den sächsischen Truppen und bot bei Nürnberg Gustav Adolf die Schlacht an. Dieser aber hielt sich in seinem stark verschanzten Lager, bis ihm bedeutende Verstärkungen zugezogen waren. Jetzt aber wollte Wallenstein, der sich gleichfalls stark verschanzt hatte, von einem Waffentanze nichts wissen. Der Schwedenkönig wagte einen Sturmangriff, mußte sich aber mit schweren Verlusten zurückziehen. Wallenstein fiel nunmehr in Sachsen ein, wohin ihm Gustav Adolf zum Schutze des Bundesgenossen folgen mußte. Dort kam es bei Lützen am 16. November 1632 zur Feldschlacht. Nach wütendem Kampfe behaupteten die Schweden das Schlachtfeld, unter dessen Toten sich auch Gustav Adolf und der kaiserliche General Pappenheim befanden. Der Schwedenkönig hatte sich, um das unerschütterliche feindliche Zentrum zu durchbrechen, selbst unvorsichtig ins dichteste Kampfgetümmel gestürzt, wo ihn mehrere Pistolenschüsse tötlich verwundeten.

Der Tod des Schwedenkönigs bedeutete für die Kaiserlichen mehr als eine gewonnene Schlacht. Durch ihn wurde die protestantische Seite der energischen, einheitlichen Leitung beraubt, durch die die bisherigen glänzenden Erfolge errungen waren. Zwar gelang es dem schwedischen Kanzler Oxenstjerna durch den Heilbronner Vertrag vom 23. April 1633, die protestantischen Stände von Schwaben, Franken, Ober- und Niederrhein zum ferneren Zusammengehen mit den Schweden zu verpflichten, allein Sachsen und Brandenburg hielten die Gelegenheit für günstig, allmählich wieder in ihre alte passive Rolle zurückzufallen. Namentlich weigerten sich die deutschen Fürsten, ihre Truppen unter schwedischen Oberbefehl zu stellen. An deren Spitze trat deshalb Bernhard von Weimar, während sich die schwedischen Streitkräfte in mehrere Heere unter verschiedener Leitung teilten.

406. Axel Oxenstierna, schwedischer Kanzler

Wallenstein hatte sich nach der Schlacht bei Lützen nach Böhmen zurückgezogen, um dort durch Mannschaftsergänzung und Artillerieersatz sein Heer wieder in kampffähigen Zustand zu versetzen. Von dort aus fiel er im Frühjahr des folgenden Jahres (Mai 1633) in Schlesien ein. Drei feindliche Heere standen ihm hier gegenüber: ein sächsisches, ein brandenburgisches und ein schwedisches. Da ihm diese Heere selbst vereinigt an Zahl nicht gewachsen waren und zudem zwischen den einzelnen Haufen gerade nicht das allerbeste Einverständnis bestand, wäre es dem kaiserlichen Feldherrn sicherlich nicht allzu schwer gewesen, die Gegner zu schlagen. Aber Wallenstein tat nichts, um eine Schlacht herbeizuführen, er schloß sogar im Juni, nachdem die Heere sich neun Tage lang kampfgerüstet aber untätig gegenübergestanden, mit dem Feind einen vierzehntägigen Waffenstillstand.

In Wien verstand man diese Haltung des Feldherrn nicht. Man erwartete von Wallenstein, daß er die Feinde in Schlesien so rasch als möglich aufs Haupt schlagen und dann in beschleunigtem Tempo dem bayrischen Kurfürsten zu Hülfe eilen würde, der durch eine Streitmacht unter Bernhard von Weimar bedroht wurde.

407. Spottblatt über eine verfrühte Siegesmeldung der Kaiserlichen über Gustav Adolf

Wallensteins Politik war eben eine ganz andere als die des Hofes und der katholischen Fürsten. Nachdem durch Gustav Adolfs Tod die größte Gefahr beseitigt war, lag ihm ganz und gar nichts daran, die Streitkräfte der protestantischen Seite völlig aufzureiben. Im Gegenteil! Denn durch eine solche Vernichtung wäre die Wagschale der Liga, seiner grimmigsten Gegnerin, wieder jäh emporgeschnellt. Die katholischen Fürsten hätten wieder fest im Sattel gesessen und dann nichts Wichtigeres zu tun gehabt, als ihn, genau wie im Jahre 1630, aus seinem Kommando herauszudrängen und um die ihm versprochene Belohnung, die Belehnung mit einem Reichsfürstentum, zu prellen. Aber nicht allein seine persönlichen Pläne wären durchkreuzt worden. Die Liga würde auch wiederum den Kaiser für eine Politik der religiösen Intoleranz und der Unterdrückung der protestantischen Stände gewonnen haben, wodurch die Aussichten auf baldigen Frieden und eine Versöhnung der Gegensätze im Reiche abermals auf unabsehbare Zeit vertagt worden wären.

Wallensteins politische Ideale waren noch die gleichen wie früher. Ihm schwebte die Schaffung eines starken und geeinten deutschen Reiches vor, eines zentralistisch straff organisierten Nationalstaates, wie er in Frankreich geschaffen und jetzt durch Richelieu zu imponierender Geltung gebracht worden war. Um ein solches Staatswesen zu schaffen, mußte vor allen Dingen der Einfluß der land- und machtgierigen Territorialfürsten gebrochen werden, die unter dem Deckmantel religiöser Zwistigkeiten seit einem Jahrhundert Deutschland in Elend, Wirrnis und Ohnmacht gestürzt hatten. Welche Rolle bei der Durchführung dieser groß angelegten Pläne Wallenstein sich selbst zugedacht hatte, ist nicht ganz klar geworden. Daß Wallenstein getrachtet habe, sich mit Hülfe der ihm ergebenen Söldnerscharen selbst zum Kaiser aufzuschwingen, ist völlig unbewiesen. Es liegt kein Grund vor, daran zu zweifeln, daß es ihm völlig Ernst damit gewesen sei, für Ferdinand jene Machtstellung zu erringen. Erst als es ihm zur Gewißheit wurde, daß der Kaiser zu sehr unter ligistischem und jesuitischem Einfluß stehe, um sich durch eine Politik der religiösen Toleranz von der katholischen Fürstengruppe zu emanzipieren und mit seiner Hülfe die Fürstenmacht überhaupt zu brechen, faßte Wallenstein den Entschluß, seine Projekte schlimmstenfalls auch gegen den Willen des Kaisers durchzusetzen. Aber auch in diesem Stadium hatte Wallenstein noch keineswegs alle Hoffnung verloren, den Kaiser durch seine Erfolge doch noch zu sich herüberzuziehen. Wallenstein besaß zweifellos einen gewaltigen Ehrgeiz, aber dieser Ehrgeiz war nicht gemeiner Art, er galt politischen Idealen. Jedenfalls lag ihm viel weniger an der Krone, als an politischem Einfluß, politischer Betätigungsmöglichkeit. Die Rolle des leitenden Ministers, wie sie Richelieu spielte, hätte ihn sicher mehr gereizt, als der Rang des Monarchen selbst. Und ohne allen Zweifel wäre es ein Glück für Deutschland gewesen, wenn Wallenstein der leitende Staatsmann im Reiche geworden wäre!

408. Spottblatt auf die nachhinkende Meldung der Niederlage Tillys am 7. September 1631 bei Breitenfeld

Wallenstein führte deshalb den Krieg in Schlesien in aller Gemächlichkeit. Dabei knüpfte er Unterhandlungen mit den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg an, um sie für seine Pläne zu gewinnen. Als die Unterhandlungen nicht recht vom Fleck rückten, half er etwas mit den Waffen nach. Durch ein detachiertes Korps bedrohte er Sachsen. Die brandenburgischen und sächsischen Truppen brachen sofort auf, um ihre Länder zu schützen. In Schlesien blieb nur der böhmische Graf Thurn mit 5000 Schweden und 2000 sächsischen Reitern. Dies Heer wurde von Wallenstein völlig eingeschlossen und zur Kapitulation gezwungen. Doch ließ Wallenstein den Grafen Thurn mit einigen seiner Obersten wieder laufen, um sich der Freundschaft der böhmischen Stände zu versichern, die ihm denn auch im Laufe der Verhandlungen die böhmische Königskrone antrugen.

Inzwischen war Maximilian von Bayern durch Bernhard von Weimar immer schwerer bedrängt worden. Vergebens ließ er durch den Kaiser Wallenstein bestürmen, ihm zu Hülfe zu eilen. Der Feldherr hatte es nicht eilig, dem schlimmsten unter seinen politischen Gegnern aus der Klemme zu helfen. Erst als Bernhard gegen Regensburg aufbrach, setzte sich Wallenstein gegen die bayrische Grenze in Bewegung. Er kam deshalb zu spät, um Regensburg noch zu entsetzen. Auch dachte er nicht daran, sich noch nachträglich in einen Kampf mit dem Weimarer einzulassen. Unter dem Vorgeben, daß er bei der vorgerückten Jahreszeit – Ende November 1633 – keinen Feldzug mehr unternehmen könne, zog er sich mit seinem Heere nach Böhmen zurück.

All diese Handlungen hatten in Wien wachsende Empörung hervorgerufen, zumal der Kaiser immer mehr unter spanisch-jesuitischen Einfluß geraten war. Und diese spanisch-jesuitischen Machinationen zwangen umgekehrt Wallenstein immer mehr, in schroffen Gegensatz zu der kaiserlichen Politik zu treten.

Die spanische Linie der Habsburger war dadurch in noch engere Verbindung mit der österreichischen Linie getreten, daß die spanische Infantin mit dem österreichischen Thronfolger vermählt worden war. Der König von Ungarn fühlte sich deshalb als ein Glied der spanischen Königsfamilie und geneigt, die spanischen Interessen in jeder Weise zu fördern. Diese spanischen Interessen und Pläne bestanden aber darin, daß am Oberrhein ein starkes spanisches Heer aufgestellt und Spanien durch Landerwerb am Rhein eine Brücke zu seinem belgischen Besitz und eine Bastion gegen Frankreich gebaut werde. »Gewiß, man wollte die Franzosen verhindern, in das Reich einzugreifen, man wollte ihnen Trier und Lothringen wieder entreißen und sie vom Elsaß entfernt halten; aber wäre Deutschland darum freier von fremdem Einfluß geblieben? Die Reichsgewalt wäre gleichsam ein Bestandteil der spanischen Macht geworden. Darin liegt der prinzipielle Gegensatz der Spanier mit Wallenstein, der seinen Kaiser auf die frühere Politik zurückführen, den Religionsfrieden wieder herstellen, und die Fremden, auch die Spanier selbst, von dem Reiche ausschließen wollte.« (Ranke.) Um den Hof und die katholischen Fürsten für seine Pläne zu gewinnen, bediente sich Spanien nicht nur der Überredungskünste der Jesuiten, sondern auch der klingenden Sprache des Goldes. Von den Kurfürsten empfingen zwei je 60 000 Skudos das Jahr, ein dritter 80 000. Der Hof des jungvermählten Thronfolgers empfing eine sehr ansehnliche Beisteuer, der Kaiser selbst erhielt monatlich 50 000 Gulden.

Diese jesuitisch-imperialistische Politik Spaniens war die größte Gefahr, die den nationalen Entwürfen Wallensteins drohen konnte. Setzte sich Spanien am Rhein fest, so war die unabhängige Reichspolitik aufs äußerste gefährdet. Zugleich war damit auch das Übergewicht der katholischen Fürsten besiegelt und damit die Fortdauer des religiösen Haders. Hatte es Wallenstein mit seinen Projekten je ernst gemeint, so mußte er jetzt die spanischen Pläne mit allen Mitteln zu durchkreuzen suchen.

409. Spottbild auf die durch die Schweden geschlagenen kaiserlichen Truppen

Und Wallenstein war es ernst gewesen. Wäre er vom Schlage der deutschen Fürsten gewesen, wäre es ihm nur darauf angekommen, seinen persönlichen Vorteil wahrzunehmen und sich den Rang eines Reichsfürsten zu sichern, so hätte er das schließlich am allerleichtesten mit spanischer Hülfe erreichen können: »Aus den Briefen Oñates ergibt sich, daß Wallenstein seinen Frieden mit den Spaniern hätte machen können, wenn er sich ihrer Politik angeschlossen hätte: sie würden dann seine Größe genehmigt und selbst gefördert haben. Aber das war für ihn unmöglich: er würde dann alle die Absichten, die er im Laufe des Lebens gefaßt hatte, absagen und sich den spanischen Tendenzen haben unterwerfen müssen.« (Ranke.)

Wallenstein blieb sich treu. Er war entschlossen, seinen Weg zu gehen, auch gegen den Willen des Kaisers. Aber die Zeit drängte, der spanische Einfluß am Hofe wuchs täglich. Den spanischen Truppen wurde der Einmarsch in das Reich gestattet, obgleich dadurch das Wallenstein gegebene Versprechen gebrochen wurde, kein von dem Feldherrn unabhängiges Heer im Reiche aufzustellen. Auch zwang man Wallenstein, einen Teil seiner Truppen dem unbedingten Befehl des bayrischen Kurfürsten zu unterwerfen, was abermals eine Verletzung des mit Wallenstein geschlossenen Vertrages bedeutete.

Unermüdlich betrieb Wallenstein seine Verhandlungen. Aus den Akten über die Verhandlungen treten zwei Projekte hervor. »Das eine derselben … auf das er später in einer für alle unerwarteten Weise zurückkam, ging dahin, sich nur mit Sachsen und Brandenburg zu verständigen, deren Armeen mit der seinigen zu verbünden und sich dann gegen denjenigen zu wenden, der den zwischen ihnen vereinbarten Frieden nicht anerkennen wollte, sei es nun Schweden und Frankreich, sei der Kaiser. Das will sagen: nach diesem Projekte wollte er den Frieden in Deutschland durch Vereinbarungen mit den deutschen Fürsten allein ohne die auswärtigen »Interponenten« herbeiführen und dann den Kaiser, wenn nötig, zur Annahme derselben zwingen, eventuell aber auch sich gemeinsam mit den protestantischen Kurfürsten gegen Schweden wenden. Nach seinem späteren Verhalten möchte ich fast vermuten, daß dieses Projekt, welches nicht notwendig zu einem unheilbaren Bruch mit dem Kaiser führen mußte, einer wahren und innersten Neigung entsprang.« (Winter.) Leider scheiterte Wallensteins Plan an der Borniertheit und Feigheit der beiden protestantischen Fürsten. Diese wollten nur mittun, wenn auch Schweden mit in die Koalition hineingezogen werde, ja, wenn womöglich auch noch Frankreich, Holland und Siebenbürgen gegen den Kaiser mobil gemacht würden. Der nationale Sinn Wallensteins begegnete ebensowohl auf protestantischer wie auf kaiserlicher Seite völliger Verständnislosigkeit! Vergebens kam Wallenstein immer wieder auf sein nationales Projekt zurück. Wenn er noch in den letzten Tagen des Jahres 1633 dem Sachsen und Brandenburger noch so eindringlich vorstellte, daß schon seine Truppen zusammen mit den ihrigen eine so erdrückende militärische Übermacht bilden würden, daß man dem Kaiser seinen Willen diktieren könne, daß es darum ganz überflüssig und zudem Landesverrat sei, Frankreich über den Rhein kommen zu lassen oder sich mit den Schweden auf Vereinbarungen einzulassen, so predigte er damit tauben Ohren. Die beiden fürstlichen Schwachköpfe waren nicht fähig, einen Gedanken zu fassen, der nicht vom krassesten Augenblicksegoismus diktiert war.

Die Verhandlungen Wallensteins blieben natürlich für den Wiener Hof kein Geheimnis. Die Spanier und Jesuiten wußten die Schuldbeweise derartig zu häufen, daß der Kaiser in einem Patente vom 24. Januar Wallenstein für abgesetzt erklärte und seinem Sohne, dem König von Ungarn, den Oberbefehl übertrug. Die Heerführer wurden ihres Gehorsams gegen Wallenstein los und ledig erklärt. Am 18. Februar folgte ein zweites kaiserliches Patent, das den Feldherrn geradezu meineidiger Treulosigkeit, barbarischer Tyrannei und Konspiration gegen den Kaiser für schuldig erklärte, die Absetzung von neuem gegen ihn verhängte und die Acht gegen ihn aussprach. Und zwei Tage darauf wurde ein Kommissarius ernannt, um die Güter Wallensteins und seiner Vertrauten zu konfiszieren.

»Erst in diesem Augenblicke höchster Gefahr ist Wallenstein über die bisherigen Verhandlungen mit den Sachsen hinausgegangen und hat sich, wenn auch nicht an die Schweden direkt, so doch an den Herzog Bernhard von Weimar gewendet.« (Winter.) Jetzt, wo die Existenz Wallensteins, ja sein Leben bedroht war, gab es kein Zögern mehr. Am Wiener Hofe riet man schon lange, sich des gefährlichen Mannes einfach durch die Waffe zu entledigen. Es blieb Wallenstein kein anderer Ausweg mehr, als zunächst zum Feinde überzugehen und sich die Ausführung der politischen Pläne vorzubehalten. Um Einfluß zu gewinnen, durfte er nicht mit leeren Händen kommen, mußte er mit starker Truppenmacht auftreten.

410. Schwedenfreundliches Flugblatt auf den Sieg Gustav Adolfs über Tilly und die Kaiserlichen bei Augsburg im Jahre 1632

Aber Wallenstein hatte den günstigen Augenblick verpaßt. Die kaiserlichen Intriguen in seinem Heere hatten bereits die Mehrzahl der Generale schwankend gemacht. Wallenstein baute auf die Dankbarkeit seiner Offiziere, mehr noch auf das materielle Interesse, das sie an ihn band. Sie hatten noch Forderungen in der Höhe von einer Million Gulden, für die er ihnen höhere Bürgschaft leistete als der Kaiser. Aber der spanische Gesandte wußte Rat. Eine Million zwar konnte er dem Kaiser nicht sofort schaffen, aber eine ansehnliche Summe streckte er ihm doch vor. Und das Geld wirkte. »Man zeige ihnen nur Geld,« heißt es in einem Bericht über die Stimmung der Offiziere, »man lasse sie Konfiskationen hoffen.« Die vornehmsten Führer gewann man durch Beförderung und Befriedigung ihres Ehrgeizes. So kam es, daß das Heer, das Wallenstein nach Eger führte, um es zu den Truppen Bernhard von Weimars stoßen zu lassen, arg zusammengeschmolzen war.

Zu dem offenen Abfall gesellte sich schleichender Verrat. Zwei ausländische Obersten, der Schotte Gordon und der Ire Butler verschworen sich zur Ermordung Wallensteins und seiner Getreuen. Butler war der eigentliche Anstifter des Komplottes. Offenbar spielte eine pfäffische Aufhetzung des katholischen Iren eine Rolle. Auch steckte vielleicht Bayern hinter der Verschwörung, hatte doch der bayrische Vizekanzler, als von der Gefangennahme Wallensteins die Rede war, bemerkt, es werde leichter sein, ihn niederzumachen. (Ranke.)

Am Abend des 25. Februar veranstalteten in Eger die Verschworenen für Wallensteins Vertraute, Terzka, Illow, Kinsky und den Rittmeister Neumann ein Gelage. Plötzlich brach eine Schar auserlesener Iren Butlers ins Gemach, unter deren Dolchen und Schwertern die Überraschten verbluteten. Dann ging es nach dem Hause, wo Wallenstein selbst Quartier genommen. Wallenstein hatte ein Bad genommen und war gerade im Begriff, sich schlafen zu legen, als auf der Straße Lärm erscholl. Im bloßen Hemd begab er sich nach dem Fenster, um den Grund der Ruhestörung zu erfahren. In diesem Augenblick fiel auch schon die Türe des Zimmers in Trümmer, über die die Verschworenen eindrangen. Wallenstein begriff sofort seine Lage. »An einen Tisch angelehnt, die Lippen bewegend aber ohne einen Laut von sich zu geben, spannte er die Arme weit aus und streckte seine Brust der Hellebarde entgegen.«

Die Mörder wurden reich belohnt. Der Wiener Hof erließ eine Rechtfertigungsschrift der Ermordung, die damit gleichsam zu einer offiziellen Exekution gestempelt wurde. Der spanische Gesandte pries die Tat »als eine große Gnade, die Gott dem Hause Österreich erwiesen hat«. –

Wallensteins Schicksal liefert den besten Beweis für die Richtigkeit der materialistischen Geschichtsauffassung, speziell ihren Satz, daß auch die genialsten Männer gegen die ökonomischen Entwickelungstendenzen ihrer Zeit nichts auszurichten vermögen. Wallenstein erstrebte die nationale Einheit und Macht Deutschlands, während der wirtschaftliche Niedergang des Landes, dessen Ursachen wir ja früher eingehend dargelegt haben, zum nationalen Zerfall führte. Der konfessionelle Hader und die egoistische Politik der Territorialfürsten waren nur die politische Wiederspiegelung der ökonomischen Zersetzung.

Wallenstein wies anscheinend alle Vorbedingungen auf, um seine Idee zum Siege zu führen: er besaß ein riesiges Vermögen, eiserne Energie, das seltenste Organisationstalent; er war ein ausgezeichneter Stratege und der populärste Feldherr seiner Zeit – und doch erlag er. Auch wenn ihn in Eger nicht der Mordstahl niedergestreckt hätte: sein großes Ziel, Deutschland zu einigen, würde er niemals erreicht haben. Kein starkes Band gemeinsamer materieller Interessen führte die Stände der verschiedenen Landesteile zusammen. Die Städte suchten, unbekümmert um Wohl und Wehe des Reiches, im Interesse ihres Handels ihr Heil in möglichster Neutralität, so die Hansastädte gegenüber den nordischen Mächten, so die rheinischen Städte gegenüber Frankreich. Und das Jammergeschlecht der Fürsten vollends besaß nur Verständnis für die engste territoriale Schacher- und Raubpolitik. Mochte der liebe Nachbar sehen, wo er blieb, mochte das Reich aus den Fugen gehen, was kümmerte das den Sachsen, den Brandenburger, den Hessen oder den Bayern! So mußte Wallensteins nationale Politik an den ökonomischen Widerständen und dem Stumpfsinn der Zeitgenossen zerschellen.

Trotzdem: Wie unendlich überragt Wallenstein mit seinem großen Wollen all die jämmerlichen »Realpolitiker« seiner Zeit, die sich einfach von der Strömung treiben ließen und an nichts dachten, als aus dem Wirbel, der die Reste des alten, stolzen Reichsbaues hinwegriß, einiges Strandgut für sich herauszufischen.

Auch war Wallenstein durchaus kein Phantast. Er sah nicht etwa minder scharf, als die Kleingeister seiner Zeit; sein Blick reichte nur weiter als der ihrige.

Er sah die großen Konturen, die blauen Berglinien der Entwickelung. Geister dieser Art übersehen dabei freilich all die Rinnsale und Steine, an denen sich die Philister stoßen, die kleineren Hügel, die deren Horizont versperren.

Die Idee des starken Nationalstaates, die vor mehr als zweieinhalb Jahrhunderten Wallenstein vertrat, ist heute Gemeingut des Philisters geworden. Aber darum sind die Philister von heute eine genau so engstirnige, kurzsichtige Sippe geblieben, wie zu Wallensteins Zeit. Den weiterschauenden Geistern steht heute längst ein neues, höheres Ziel klar und leuchtend vor Augen: die Erweiterung des Nationalgedankens zum Menschheitsgedanken, die internationale Aussöhnung der Völker durch den Sozialismus!