|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Reislaufen. – Sittenverwilderung. – Neujahrsscherze in Nonnenklöstern. – Jugendsünden Zwinglis. – Zwingli als Reformator. – Blutpolitik gegen die politischen Gegner. – Soziale Gesetzgebung Zürichs. – Die Ertränkung der Wiedertäufer. – Zwinglis Tod. – Die politische Lage Genfs. – Die Vorbedingungen für Calvins Theokratie. – Hexenverbrennungen. – Charakteristik Calvins. – Calvins Grausamkeit. – Die Verbrennung Michael Servets. – Luther, Zwingli und Calvin.

In wesentlich anderer Form als in Deutschland vollzog sich die Reformation in der Schweiz. Waren es in Deutschland die Fürsten, die eine Kirchenreform begünstigten, weil sie dadurch die Kirchengüter an sich reißen, die Geistlichkeit zu ihrer unterwürfigen Dienerin machen und die Unabhängigkeit ihrer Landeshoheit aufrichten konnten, so waren es in der Schweiz die städtischen Gewalten, die aus politischem Interesse die Kirchenreform unterstützten.

Die Beweggründe der Reformation waren ähnliche wie in Deutschland: die Verkommenheit des Klerus, gelegentlich unangenehm empfundene Anmaßungen des Papstes, der ausbeuterische Unfug des Ablaßhandels auf der einen, und die lockende Beute des Kirchengutes und die Stärkung der obrigkeitlichen Macht durch völlige Unterwerfung der geistlichen unter die weltliche Gewalt auf der anderen Seite. Mit dem Augenblick, wo die Räte der wichtigsten Schweizer Städte für die Reformation gewonnen waren, war deren Sieg entschieden. War doch die Schweiz politisch derart unabhängig, daß sie sich von keiner fremden Macht in ihre Angelegenheiten hineinreden ließ. Auch der Papst war den Räten gegenüber machtlos. Die Geistlichkeit wurde von den Landesbehörden gewählt, sie konnte deshalb vom Papst nicht als Werkzeug gebraucht werden. Zudem beobachtete Rom anfangs große Nachsicht gegenüber den kirchlichen Reformbestrebungen der Schweiz, weil es der Schweizer als seiner politischen Bundesgenossen bedurfte. Der spätere Widerstand Roms mußte sich auf die Aufstachelung der katholisch gebliebenen Urkantone beschränken. Aber selbst der schließlich ausbrechende Bruderkrieg zwischen den katholischen und den protestantischen Kantonen führte nur zu einer völligen Spaltung der Eidgenossenschaft, nicht aber zur Unterdrückung der Reformation.

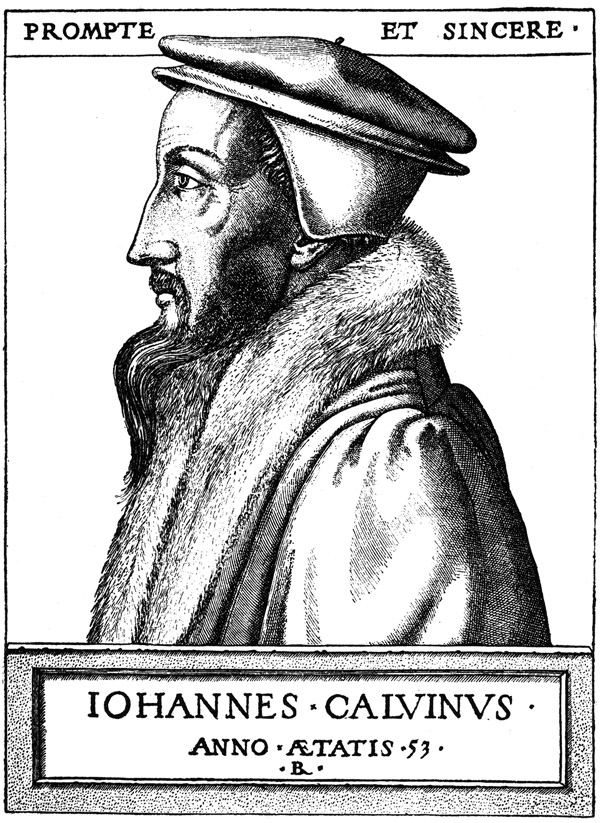

Die Schweizer Reformation ging von zwei Städten aus, von Zürich und von Genf. Die Züricher Kirchenreform ist mit dem Namen Ulrich Zwinglis (Bild 290), die Genfer mit dem Johann Calvins (Bild 295) verbunden. Die Reformation bestand in der Hauptsache in der Beseitigung der Messe, Verleihung des Abendmahlskelches an den Laien, der Beseitigung des Eheverbots der Geistlichen, der Aushebung der Klöster und der Einziehung des Kirchengutes, und schließlich in der Einführung einer allgemeinen Sittengesetzgebung. Abgesehen von einzelnen Abweichungen der Glaubenslehre zeichnet sich die Genfer Reformation durch die alle Lebenslust verpönende Strenge ihrer Sittengesetzgebung und ihre fanatische Unduldsamkeit gegen »Ketzer« und Ungläubige aus, während der Charakter der Züricher Reformation trotz mancher Grausamkeiten im ganzen ein weit milderer ist. In Zürich wurde die Reformation von einem behäbigen Zunftbürgertum durchgeführt, während in Genf die Träger der Reformation minderbegüterte Eingewanderte waren, die, wie damals alle kleinbürgerlichen Schichten, vom Geist finsterer Askese beherrscht wurden. Nichtsdestoweniger gelangte auch in Genf, nachdem die kleinbürgerlich-proletarischen Elemente die alte Geschlechterherrschaft gebrochen hatten, nicht die Volksmasse, sondern ein neues bürgerliches Patriziat, das sich mit der Priesterkaste verband, zur Herrschaft. Wenn man dem Calvinismus einen republikanisch-demokratischen Charakter zuschreibt, so ist das nur bedingt richtig. Der Calvinismus in Genf mußte ja republikanisch sein, da Genf genau so wie die übrigen schweizerischen Kantone einen bürgerlichen Freistaat darstellte. Auch der Calvinismus in den Niederlanden und den französischen Städten wies mehr oder minder republikanische Tendenzen auf. Demokratische Tendenzen dagegen zeigten sich – in Genf sowohl wie in den Niederlanden und in Frankreich – nur im Beginn der Bewegung. In ihrem späteren Verlaufe gewann die besitzende Bürgerklasse nur zu bald Oberwasser. In Frankreich bemächtigte sich sogar der Hochadel in seinem Kampfe gegen das Königtum des Calvinismus als eines religiösen Deckmantels seines ständischen Sonderinteresses.

Dem Charakter der beiden Richtungen entsprach die Persönlichkeit der beiden Reformatoren. Zwingli, der gesunde, fröhliche Bauernsproß, war Lebensfreuden und künstlerischem Genuß nicht abhold; er liebte gleich Luther Wein, Weib und Gesang, während der schwächliche, kränkliche Calvin ein Verächter und Hasser jedes sinnlichen Genusses war und mit giftigem Fanatismus alles verfolgte, was sich dem Zwange des von ihm in Genf errichteten unduldsamen Pfaffenregimentes nicht fügen wollte.

Obwohl erst durch den Westfälischen Frieden 1648 die Unabhängigkeit der Schweiz ihre formale Bestätigung erhielt, bestand in Wirklichkeit diese Unabhängigkeit bereits viel früher. Bereits im vierzehnten Jahrhundert hatten die Landschaften Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zürich, Glarus, Zug und Bern sich zu einem »ewigen Bund« zusammengeschlossen, um ihre Freiheit gegen jeden Angriff zu verteidigen. In den Schlachten bei Sempach (1386) und Näfels (1388) wiesen die wehrhaften Gebirgsbewohner den Versuch Österreichs, sie zu unterjochen, blutig zurück. Und als ein Jahrhundert später Karl der Kühne von Burgund den gleichen Versuch wagte, schlugen die Eidgenossen auch seine glänzenden Rittergeschwader 1476 und 77 bei Granson, Murten und Nancy furchtbar aufs Haupt. Karl der Kühne selbst wurde in der letzten Schlacht von Bauernfäusten erschlagen. Dabei waren die einzelnen Städte und Landschaften untereinander keineswegs immer einig. So entbrannte 1436 durch einen Streit um das Erbe des letzten Grafen von Toggenburg zwischen Zürich und Schwyz ein Bruderkrieg. Schwyz erhielt den Beistand der andern Kantone, Zürich dagegen schloß ein Bündnis mit Österreich. Trotzdem erlitt Zürich zwei blutige Niederlagen, die es nötigten, dem Bündnis mit Österreich wieder zu entsagen.

290. Ulrich Zwingli. Nach einem alten Holzschnitt

Die glänzenden Waffentaten der Schweizer hatten den kräftigen Menschenschlag der Alpenländer zu gesuchten Söldnern gemacht. Die Eroberungspolitik der europäischen Fürsten um die Wende des 15. Jahrhunderts bedurfte gewaltiger Söldnermassen. Und wie sich deshalb das Landsknechtswesen in Deutschland entwickelte, so griff es auch in der Schweiz um sich. Ja, gerade in der Schweiz nahm es einen ganz besonderen Umfang an. Hier wurde es allmählich etwas ganz Gewöhnliches, das Landsknechtstum, das »Reislaufen«, als ein Gewerbe zu betreiben. Die Söhne der Bauern und Bürger betrachteten es als ihren natürlichen Beruf, als einträgliches Gewerbe, sich gegen klingenden Sold von irgend einer kriegführenden Partei anwerben zu lassen, um für schnödes Geld ohne jeden persönlichen oder politischen Anteil andere totzuschlagen oder auch sich selbst totschlagen zu lassen. Man ging noch weiter: man organisierte das Reislaufen von Staats wegen. Man überließ es nicht dem einzelnen, sich als Söldner zu verdingen, wie das in anderen Ländern üblich war; der Staat schloß mit den kriegführenden Parteien in Form von Bündnisverträgen Lieferungskontrakte über so und soviel hundert oder tausend Söldner ab. Für diese Bündnisse wurden die Kantone nicht etwa durch Gebietsabtretungen bezahlt, sondern mit barem Geld, das an die einzelnen verteilt wurde. Durch das Reislaufen flossen große Summen in die Schweiz. Viele angesehene, einflußreiche Bürger bezogen stattliche Pensionen von auswärtigen Mächten, die sich dadurch des Bündnisses mit den betreffenden Kantonen versichern wollten (Bild 291-294).

Aber das Reislaufen hatte auch seine starken Schattenseiten. Vom nationalen und volkswirtschaftlichen Standpunkt aus lohnten sich die schweren Blutopfer nicht. Der Feldsold und die Staatsentschädigung waren im Verhältnis zur Leistung doch recht niedrig. So entfiel bei dem Kriegszug 1521 auf die einzelne Haushaltung die Summe von 56 Mk., das Geld in seinen heutigen Wert umgerechnet. Dabei waren die Bedingungen dieses Feldzugs abnorm günstig. »In keiner zyt ist rycherer Sold geben worden.« Durch das Reislaufen gerade der kräftigsten Männer litten ferner die Gewerbe, namentlich aber die Landwirtschaft, äußerst schwer. Als noch dazu in den Schlachten bei Bicocca (1522) und Pavia (1525) die Schweizer Soldtruppen furchtbare Aderlässe erlitten, verlor man in der Schweiz mehr und mehr den Appetit an dem Reislaufen. Nur die ländlichen Urkantone Schwyz, Uri, Unterwalden, die auf das Einkommen aus dem Reislaufen besonders angewiesen waren, wollten an der alten Söldnerpolitik festgehalten wissen. Da aber die Politik Zwinglis sich ganz besonders gegen die fremden Kriegsdienste richtete, bildete sich der religiöse Gegensatz zwischen Zürich und den Urkantonen zu einer Schärfe aus, die sich schließlich in grimmiger Bruderfehde entlud.

Noch eine andere Folge des Kriegs- und Söldnerlebens darf nicht vergessen werden: jene Sittenverwilderung, die durch das Übertragen der rauhen und wüsten Lagersitten in das Privatleben schließlich zur heimatlichen Gewohnheit wurde. Zürich, der eidgenössische Vorort, von dem Vadian sagte, »daß damals keine freie Stadt der Christenheit gewesen, welche so häufige Gesandtschaften der mächtigsten Fürsten in ihrer Mitte gesehen, wie Zürich,« mußte durch das Söldnerleben besonders korrumpiert sein. An die Stelle des schlichten einfachen Lebens von ehedem war mit dem Blutgelde des Soldes auch Üppigkeit, Prasserei, roher zügelloser Lebensgenuß eingekehrt. Zwingli erklärte 1520 auf der Kanzel: als er früher einmal nach Zürich gekommen, »habe er daselbst ein so schändliches Leben gefunden, daß er bei sich selbst gesagt und Gott gebeten habe, er möge ihn behüten, daß er in dieser Stadt nicht Pfarrer werden müsse.« Und an den Ulmer Prediger Sam schrieb Zwingli: »Man darf den bürgerlichen Zustand der Schweizer nicht mit demjenigen Schwabens vergleichen: denn bei uns war alles aufs tiefste verdorben, während bei euch viele Städte sind, wie die deinige, welche noch die alten Landessitten bewahren.« Auch Bullinger sagt: »Zürich war vor der Predigt des Evangeliums, wie etwa in Griechenland Korinth war. Viel Buhlerwesen und Leichtfertigkeit war da getrieben, weil da … viel fremdes Volk dahin kam, auch die Fürsten und Herren Botschafter da lagen und viel Üppigkeiten anrichteten. Welche Lockerheiten der Sitten in Zürich herrschten, beweist ein Aktenstück über einen Neujahrsscherz, den kurz vor dem Auftreten Zwinglis zehn junge Männer aus den angesehensten und reichsten Familien der Stadt vollführten.

291. Schweizer Landsknechte auf dem Zug. Nach einem Holzschnitt von Jost Amman

Sie brachen gewaltsam in mehrere Nonnenklöster der Stadt ein, demolierten dort allerlei Geräte und trieben allerlei derbe Kurzweil mit den Nonnen. Im Frauenmünster hatte sich die Äbtissin eingeschlossen, die Nonnen dagegen nahmen die dreisten Scherze der Eindringlinge sowenig übel, daß sie einige Tänze mit ihnen tanzten. Nachdem die wilden Gesellen in der Klosterkirche allerlei Unfug angestiftet, zogen sie nach dem Kloster Ötenbach, worüber sie im Verhör gestanden, »da seien sie guter Dinge mit den Frauen gewesen und diese mit ihnen; die Nonnen haben ihnen Tirggeli geschenkt und sie denselben Stecknadeln.« Dasselbe Spiel trieben sie schließlich noch in einem dritten Frauenkloster. Diese zehn jungen Patrizier – zum Teil verheiratet und Familienväter, Anwärter auf die höchsten Ämter der Stadt – wurden zwar ins Verhör gezogen, doch scheint keinerlei bürgerliche Strafe gegen sie verhängt worden zu sein. Nur einer, der's am tollsten von ihnen getrieben, verfiel dem kirchlichen Bann.

Litt Zürich unter der Verwilderung der Sitten infolge des Reislaufens, so litt seine Landwirtschaft nicht minder durch die starke Beteiligung der Einwohner an den Kriegszügen. Im Felde standen an Zürichern 1511 in Mailand 1000, 1513 in Dijon 2000, in Italien im Oktober 1521 2700 Mann. Bei Marignano (1515) betrug die Zahl der gefallenen Züricher 800 bezw. 1500. Um diese Zahlen richtig zu würdigen, muß man sich vor Augen halten, daß der Kanton Zürich 1529 nicht mehr als 73 400 Einwohner zählte, wovon nur 8200 in den Städten Zürich und Winterthur lebten.

Die Stadt Zürich zählte nicht mehr als 6000 Einwohner. In Stadt und Land gab es zusammen nur 13 000 Haushaltungen. Unter diesen Umständen ist es erklärlich, daß ein so starker Abfluß der Landbevölkerung den landwirtschaftlichen Betrieb schädigen mußte. Der Ackerbau wurde durch die Wiesenwirtschaft verdrängt, in anderen Kantonen in noch höherem Maße als in Zürich.

Ulrich Zwingli entstammte nun einer begüterten Bauernfamilie, seine Brüder saßen als Bauern auf ihren Gehöften. Von dieser Abstammung läßt sich Zwinglis Interesse für den Bauernstand, seine Wertschätzung der Landwirtschaft herleiten. Bei dem geringen Prozentsatz, den die Stadtbevölkerung des Kantons Zürich gegenüber der Landbevölkerung darstellte, und bei der geringen ökonomischen Macht der so wenig zahlreichen Stadtbevölkerung, mußte Zwingli ja das Fundament des Staatswesens in der Erhaltung eines kräftigen Bauernstandes erblicken. In den Städten Zürich und Winterthur herrschte das Handwerk vor. Der ehedem bedeutendere Großhandel war in dem Maße zurückgegangen, als die Kriegspolitik mehr und mehr zur regelmäßigen Tätigkeit der vornehmen Geschlechter geworden war und man es für bequemer und gewinnbringender hielt, sich von den Fürsten als »Pensionär« aushalten zu lassen. Und wie das ökonomische Hauptgewicht im Bauernstand lag, so auch das militärische Schwergewicht, bürgte doch einzig die Wehrhaftigkeit der Bauern für die Unabhängigkeit des Staatswesens.

Zwinglis Politik richtete sich also vor allen Dingen gegen das Reislaufen. »Mit Arbeit,« klagt er, »will sich niemand mer nären; man lässt die gueter verstuden an vil Orten und wüst liegen, dass man nit arbeits hat, wiewol man volks genug hätte.« Der Eigennutz, die Lust am ungebundenen abenteuerlichen Kriegsleben müsse schließlich zum Verderben des Staatslebens ausschlagen. Der Bauer mache in der Hoffnung auf reichen Kriegsgewinn leichtfertige Schulden und verliere schließlich Hab und Gut. Eine solche soziale Zersetzung erschien begreiflicherweise seiner konservativ-kleinbürgerlichen Weltanschauung als das gefährlichste Übel. Da Zwinglis Kampf gegen das Kriegsdienstnehmen zeitlich mit den großen Menschenverlusten bei den schon erwähnten schweren Niederlagen bei Bicocca und Pavia zusammenfiel, fand seine Agitation lebhafte Zustimmung und vielfältige Unterstützung. Auch die Durchführung der kirchlichen Neuerungen, die Zwingli mit kluger Allmählichkeit durchzusetzen verstand, lag sowohl im Interesse der politischen Unabhängigkeit, wie der Stärkung der Macht der Ratskollegien, welche die Kantone beherrschten. Eine kantonale Staatskirche mußte ja das Ideal der bürgerlichen Geschlechter sein, die ihre kleinen Republiken in stolzem Selbstbewußtsein regierten. So waren denn in Gestalt der ökonomischen und politischen Verhältnisse alle Vorbedingungen für das Reformationswerk Zwinglis gegeben.

292. Würfelnde Landsknechte.

Nach einem Holzschnitt von Anton Woensam von Worms

Dies Reformationswerk vollzog sich innerhalb eines Jahrzehnts ohne allzuviel Geräusch und ohne besonders heftige Reibungen.

Dieser verhältnismäßig ruhige Verlauf ist nicht zuletzt auch dem gemessenen, diplomatischen Charakter des Züricher Reformators zuzuschreiben. Zwinglis Persönlichkeit stellt eine glückliche Mischung von Gelehrtem und Staatsmann dar. Er war kein Fanatiker, kein impulsiver Polterer wie Luther. Zu einem kühleren Temperament kam die allgemeinere, vielseitigere humanistische Bildung Zwinglis, der allezeit ein warmer Verehrer der Literatur der Alten geblieben ist. Ulrich, oder wie er sich selbst mit Vorliebe nannte, Huldreich Zwingli, empfing mannigfache wissenschaftliche Anregungen auf der Wiener Universität. Nach Beendigung seines Studiums wurde er Lehrer in Basel, woselbst er sich den Doktorhut erwarb. Im Jahre 1506 wurde er, ein Zweiundzwanzigjähriger, Pfarrer in Glarus. Noch auf lange Zeit hinaus verrieten sich durch nichts die reformatorischen Neigungen des Theologen. Dagegen treibt er Musik, Poesie, und steht in lebhaftem Verkehr mit hervorragenden Humanisten, darunter auch dem Berühmtesten von ihnen, Erasmus von Rotterdam. Ein Brief an Erasmus aus dem Jahre 1515 verrät wohl die künstlerischen und philosophischen Interessen des Einunddreißigjährigen, aber noch keine Spur der Beschäftigung mit seiner späteren Lebensaufgabe. Und noch 1518 nahm Zwingli seine Ernennung zum päpstlichen Hofkaplan ohne Sträuben an, ja bis 1520 bezog er sogar eine päpstliche Pension!

Im Dezember 1518 wurde Zwingli zum Leutpriester am Großmünster in Zürich gewählt. Die Wahl war nicht ohne große Schwierigkeiten und nur durch das emsige Betreiben einflußreicher Freunde Zwinglis zustande gekommen. Den Hauptstein des Anstoßes bildete Zwinglis etwas lockere Lebensweise in Glarus. Zwinglis Freund Mykonius erklärt mit Bezug auf die Zeit in Glarus, daß er »den jungen Mann nicht von jedem Flecken der Sünde freisprechen« könne. Und Bullinger, des Reformators Freund und Nachfolger, berichtet: »Hinwieder wurden ihm etliche Vornehme des Landes abgeneigt und aufsätzig, weil er wegen einiger Weiber verargwohnt war. Wie denn damals das Papsttum den Priestern keine Eheweiber ließ, und hiermit die Priesterschaft in schweren Argwohn und auch in Hurerei und Ehebruch brachte.« Zwingli selbst gibt zu, daß er das priesterliche Gelübde der Keuschheit nicht gehalten, doch bestreitet er, öffentlich Anstoß erregt zu haben. Er versichert in einem Brief: »In solchen Dingen hielt mich immer das Schamgefühl in Schranken, so daß, wenn ich während meines Aufenthalts in Glarus einen Fehler beging, das so geheim geschah, daß auch die Vertrauten kaum darum wußten.« Zwingli ist also ebenso gut ein Mensch gewesen, wie so mancher andere Kirchenheilige. Das verdient schon deshalb hervorgehoben zu werden, weil Zwinglis Biographen dessen späterem Gegner, dem Wiedertäufer Konrad Grebel, seine Jugendsünden in pharisäischer Weise aufmutzen, während sie Zwinglis Verfehlungen in ein möglichst mildes Licht zu rücken suchen. Andererseits ist es das gleiche Pharisäertum, wenn der ultramontane Historiker Janssen über Zwingli herzieht: »Aber sein unsittliches Leben, sogar mit einer öffentlichen Dirne, legt Zwingli selbst mit einem Cynismus ohnegleichen Geständnisse ab … ›Sagt man euch,‹ schrieb er 1522 seinen Geschwistern, ›ich sündige mit Hoffart, mit Fressen und Unlauterkeit, glaubt es gern, denn ich diesen und andern Lastern beider unterworfen bin.‹ Später nahm er eine Witwe zur Frau, mit der er schon lange in unkeuschem Umgange gelebt hatte … Von sich auf andre schließend, predigte Zwingli: unter tausend geistlichen Personen, Mönchen, Priestern und Nonnen, werde nicht eine gefunden, welche nicht Unkeuschheit treibe.« Während die protestantische Geschichtsschreibung es so darstellt, als habe die Reformation aus einer sittenlosen und völlig verrotteten Menschheit wahre Tugendbolde gemacht, behauptet die katholische Geschichtsschreibung ungefähr das gerade Umgekehrte. Beide Darstellungen sind gleich verlogen. Wie wenig speziell Janssens sittliche Entrüstung über den Lüstling Zwingli und dessen angebliche Verleumdungen der katholischen Geistlichkeit am Platze ist, beweist ein Pastoralschreiben des Bischofs von Konstanz. Dieses Mahnschreiben, das kurz vor der Reformation abgesandt wurde, hebt hervor: »wie viele Geistliche und Priester Beischläferinnen und verdächtige Weiber öffentlich in ihren Häusern halten, spielen, mit Laien in den Wirtshäusern sitzen, Händel anfangen, Gotteslästerungen ausstoßen, sich toll und voll saufen, unerlaubte Verträge eingehen; wie die Einen sich weigern, ihre Konkubinen zu entlassen, die Anderen sie heimlich wieder zurückholen.«

293. Landsknechtskampf auf einem zugefrorenen Schweizer See

Die sittlichen Zustände in Zürich müssen in der Tat sehr zerrüttete gewesen sein, da sie dem keineswegs kopfhängerischen Zwingli ernste Besorgnisse einflößten. Denn sobald der neue Leutpriester einigermaßen festen Fuß in Zürich gefaßt, begann er in seinen Predigten nicht nur wider das Reislaufen und das Pensionswesen, sondern auch gegen die Sittenlosigkeit zu eifern. Der Rat der Stadt verbat sich zwar zunächst entschieden Zwinglis Einmischen in politische Angelegenheiten, erließ aber doch zugleich im Sinne desselben ein Verbot gegen die mit zynischem Mutwillen gepaarte Kleiderpracht. Dies Verbot bildet auch einen Beitrag zur Sittengeschichte des damaligen Zürich. Es wendet sich »gegen die zerhauenen Kleider und unziemlichen Lätze. Niemand soll so kurze Kleider tragen, sondern solche, die hinten und vorn wohl bedecken, und nicht also mit rohem Leibe umherziehen. Jeder soll seinen Rock oder Mantel vorn zutun, daß ihm seine Scham wohl bedeckt sei.« Und noch in einem andren Punkte begegneten sich gleich im Anfang die Wünsche Zwinglis und des Züricher Rats. Auch die Schweiz wurde durch einen betriebsamen Ablaßhandel ausgesogen. Der schweizerische Tetzel hieß Samson. Er verstand sein Handwerk nicht minder gut als der geriebene Dominikanermönch, der, zum Verdruß der landeingesessenen Ausbeuter, dem deutschen Volke das Geld so trefflich aus der Tasche zu ziehen verstand. Samson vertrieb seine Ablaßzettel ebenfalls in der damals so beliebten derbkomischen Marktschreiermanier. Er verfuhr so skrupellos und hatte solche Erfolge, daß sogar der Bischof von Konstanz allen Pfarrern seines Sprengels verbieten ließ, dem Ablaßkrämer Zutritt in ihre Kirchen zu gestatten. Auch Zwingli wandte sich heftig gegen den Unfug und seine Predigten hatten den Erfolg, daß der Züricher Rat Samson den Eintritt in die Stadt untersagte. So zog denn der Ablaßhändler von dannen, freilich nicht mit leerem Säckel, sondern unter Mitnahme von 120 000 römischen Talern, die ihm die Dummheit der einfältigen Massen in andren Städten eingetragen.

Allmählich kamen sich der Rat und der angehende Reformator immer näher. In Anerkennung seines lobenswerten Verhaltens verlieh der Rat Zwingli die Chorherrenwürde am Großmünster. Dadurch in seinen Bestrebungen ermutigt, ging der neue Chorherr in seiner Opposition gegen die kirchliche Tradition allmählich weiter. Er predigte gegen das Fasten, die Messe, gegen die Bilderverehrung. Einen kecken Vorstoß unternahm er 1522 zugunsten der Priesterehe. Nachdem er sich öffentlich auf die Seite derjenigen Priester gestellt, die ungeniert eine geheime Ehe eingegangen waren, richtete er gemeinsam mit zehn anderen Geistlichen eine recht energisch gehaltene Eingabe an den Bischof, die Priesterehe zu gestatten. Könne er sich nicht zur Gewährung ihrer Bitte entschließen, so möge er ihnen wenigstens »durch die Finger sehen«. Diesem Schreiben ließ er kurz darauf unter dem Titel: »Freundliche Bitte und Ermahnung« ein zweites an die Eidgenossen gerichtetes folgen, bei denen er auf größeres Entgegenkommen rechnete. Es heißt darin, man habe bisher »das unehrbare, schändliche Leben gesehen, das wir leider bisher geführt haben mit Frauen, wodurch wir jedermann geärgert und verbösert haben; wiewohl die Schuld zum Teil auf die Jugend fällt, welche niemand ganz bemeistern kann, zum Teil auf diejenigen, welche nicht ablassen wollten, eine heuchlerische Reinigkeit zu gebieten, obgleich sie gesehen, daß sie nicht gehalten worden, und obgleich sie solche nicht gehalten, wie Gott wohl weiß.«

Im folgenden Jahre schritt bereits der Rat im Einvernehmen mit Zwingli zur Aufhebung beziehungsweise Umgestaltung des reichen Stiftes zum Großmünster. Die Zahl der geistlichen Pfründner wurde beschränkt – den einmal Vorhandenen wurde ein Ausgedinge bewilligt – und die erheblichen Einkünfte dem Stadtsäckel zugeleitet. Ein Teil derselben sollte zu Schulzwecken verausgabt werden, ein anderer dem Hospital und den Armen des Kirchspiels zufallen. Im Jahre 1524 verstaatlichte man auch die beiden anderen Klöster. Die jungen und starken Mönche sollten ein Handwerk erlernen, die begabten und eifrigen zum Studium angehalten werden, die übrigen möchten bei ihren Pfründen absterben. Was es auch mit dem von katholischer Seite erhobenen Vorwurf auf sich haben mag, daß in wenigen Jahren der Besitz des Klostergutes an Geld und Geldeswert »verthan« worden sei, »daß Niemand wußt, wohin es gekommen was« – ein schlechtes Geschäft machte der Züricher Rat mit der Aufhebung der Klöster auf keinen Fall. Janssen zählt unter den konfiszierten Kirchenschätzen der drei Klöster auf: vier silberne Brustbilder der Märtyrer Zürichs, vier kostbare Kreuze, vier schwere reiche Monstranzen, ein Marienbild von sechzig Pfund reinen Goldes, mit Edelsteinen verzierte Heiligenschreine, zehn goldene Kelche usw. Allein unter den Schätzen des Großmünsters wogen die goldenen Geräte über einen Zentner, die silbernen mehrere Zentner. Viel beträchtlicher noch war die Beute im Frauenmünster: mehrere schwere goldene Kreuze, ein 60 Pfund schweres goldenes Marienbild, ein goldener Heiligenschrein, viele silberne Schreine, Monstranzen, Kelche, Schalen, Lichtstocke usw. im Gewichte von mehreren Zentnern. »Alles, was gemünzt werden konnte, wanderte in den Schmelztiegel.« Sehr gut weist freilich Kautsky die Entrüstung des ultramontanen Historikers mit der Bemerkung zurück: »Janssen merkt in seiner sittlichen Entrüstung gar nicht, wie famos er da den Grad der Ausbeutung illustriert, die es der katholischen Kirche ermöglichte, solche Schätze aufzuspeichern, neben der nicht geringen Menge dessen, was sie konsumierte.« Durch die Abschaffung der Messe im Jahre 1525 fand schließlich die kirchliche Reform ihren Abschluß.

294. Schweizer Landsknecht. Nach einem Holzschnitt von Hans Schäuffelein

Mit den kirchlichen Änderungen waren soziale Maßnahmen Hand in Hand gegangen. Eins der wichtigsten Gesetze war das gegen das Reislaufen, das mehrfach verschärft und mit äußerster Energie durchgeführt wurde. So wurde am 4. Mai 1526 Hans Bullmann, Bürger von Zürich, hingerichtet, weil er Zwingli einen Schelmen, Ketzer, Verräter und Seelenmörder gescholten, namentlich aber weil er trotz des zweimal in der Kirche verlesenen geschworenen Briefs, der das Reislaufen bei Leib, Ehr und Gut verbot, dem Herzog von Württemberg als Hauptmann zugezogen war. Mit äußerster Schärfe wurde auch gegen diejenigen vorgegangen, denen nachgewiesen war oder die auch nur in dem Verdacht standen, sich von auswärtigen Potentaten Pensionen zahlen zu lassen. So wurde der Junker Jakob Grebel auf dem Fischmarkt mit dem Schwerte hingerichtet, weil er eine derartige Pension angenommen haben sollte. »Er hatte einen schneeweißen breiten Bart, denn er war über sechzig Jahre alt, jedoch wohlerhalten«; Bullinger, Zwinglis Nachfolger, setzt hinzu: »Derselbe war von Räten und Bürgern verurteilt: dessen er sich bis auf die Stunde, da er sterben sollte, nie versehen, auch zuletzt meldet, daß er solches nicht verschuldet. Davon ward viel geredet, und vermeint man, so er nicht in Eil dahin gerichtet worden, wäre ihm hernach am Leben nichts geschehen. Denn er sonst ein alter, ehrbarer, weiser, und in der Stadt Zürich ein gar ansehnlicher und wohlgeachteter Mann war.« Wie man sieht, hatte die Züricher Justiz durch die Reformation an Blutrünstigkeit nichts eingebüßt, was uns auch die Unterdrückung der Züricher Wiedertäuferbewegung noch beweisen wird. Die protestantischen Biographen Zwinglis suchen dessen direkten Einfluß auf die gegen seine politischen und religiösen Gegner verhängten drakonischen Strafen abzuleugnen. Aber Mörikofer muß doch gestehen: »Die Gewissensfreiheit, im Sinne der neueren Zeit, wurde damals nirgends geehrt noch geschützt, sondern man verschaffte seiner Überzeugung mit allen möglichen Mitteln den Sieg: wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn Zwingli bei der feindseligen Rücksichtslosigkeit seiner Gegner ihnen mit seiner ganzen Energie entgegenarbeitete und die Versuche derselben im Keime erstickte.« Nötigenfalls auch im Blute – in der Beziehung hat der Protestantismus vor dem Katholizismus nicht das geringste voraus!

Mit der Einziehung der Klöster und der Konfiskation des Kirchengutes hatte der Rat auch ganz natürlicherweise die Pflicht übernommen, für die Armen zu sorgen. So wurde denn am 15. Januar 1525 ein Armengesetz, »Ordnung und Artikel, antreffend das Almosen« erlassen. Es heißt darin: »damit die armen Leute ab der Gasse gebracht werden, soll zu Anfang täglich ein Kessel mit Habermehl, Gerste oder anderm Gemüse zu den Predigern gekocht werden. Am Morgen, wenn man die Predigerglocke läutet, soll Mus und Brot an die Armen verteilt werden … für die drei Pfarreien, die sieben Wachten in und außerhalb der Stadt innert den Kreuzen, und was außerhalb der Kreuze zu den Pfarreien gehört, sollen der Obmann und die vier Pfleger aus jeder Wacht einen ehrlichen Priester und zu demselben einen frommen Laien nehmen, die sollen damit den Bettelvogt in jeder Wacht umgehen und diejenigen aufzeichnen, die des Almosens würdig sind … folgenden Hausarmen und heimischen Leuten soll das Almosen nicht gegeben werden: von welchen man kundlich weiß, es seien Frau oder Mann, daß sie all ihre Tage das Ihrige üppig, unnütz und überflüssig vertan, verspielt, vergeudet, auch verzehrt, nie wollen werken, sondern in den Wirtshäusern, Trinkstuben und in aller Hurerei allweg gelegen … Ebenso … welche ohne redliche Ursachen nicht zu den Predigten gehen, Gott lästern, fluchen, mit den Leuten zanken, hadern, einander vorliegen … Es soll aller Bettel von Heimischen und Fremden abgestellt sein, an den Straßen, vor den Kirchen, liegend oder sitzend, auch vor oder in den Häusern Niemanden anherrschen …« Einen überwältigenden Akt sozialer Fürsorge stellt dies Almosengesetz ebensowenig dar, wie jene bescheidene Krankenpflege für Dürftige, die gleichzeitig eingerichtet wurde. Das Almosenwesen erhielt nur eine andere Form, die dem neuen, auf straffere Ordnung und bürgerliche Zucht haltenden Zürich mehr entsprach. Wie man Luxus und Üppigkeit ächtete, die nach dem Versiegen der Einkünfte aus den Kriegsdiensten und bei dem nunmehrigen Angewiesensein auf den bürgerlichen Erwerb ja auch nicht mehr in das Stadtbild paßten, so wollte man die zerschlissene Armut nicht mehr auf der Straße dulden. Alles sollte den Anstrich reputierlicher Ehrbarkeit tragen.

295. Johannes Calvin. Nach einem alten Genfer Kupferstich

Diesen Charakter trägt auch die Ehegesetzgebung Zürichs. Ein Mann, der an seinem in offenem Ehebruch ergriffenen Weibe und dem Ehebrecher Rache nimmt, soll unbestraft bleiben. Unsittlicher Aufführung Verdächtige sollen verwarnt, offene Ehebrecher dem großen Rate zur Bestrafung überwiesen werden. Ehebrecher dürfen ohne Erlaubnis ihrer Kirchgemeinde und der Eherichter nicht wieder heiraten. Ein ehebrecherischer Pfaffe soll, nebst der Strafe, von seiner Pfründe gestoßen werden. »Weil offene Hurerei niemand unverschämter denn die Pfaffen gepflogen, sollen die Eherichter alle Pfaffen, welche Huren bei sich haben oder sonst in besondere Häuser verlegen, beschicken und ernstlich warnen, daß sie in vierzehn Tagen einander zur Ehe nehmen oder voneinander scheiden.« Originell ist folgende Bestimmung: »Einer Tochter, die von einem Ehemann geschwächt und zu Fall gebracht worden, soll der Täter für die Blume nicht anders denn mit ein Paar Schuhen verfallen sein.« Weiter heißt es: »Es sollen auch der Eherichter Fleiß und Acht haben auf die Haushuren, die mit ihrer üppigen, schändlichen Bekleidung, Weise, Wort und Wandel frommen Frauen Ärgernis geben.« Diese Satzungen wurden 1526 vom Rate beschlossen. »Da aber der Ehebruch dermaßen eingewurzelt war, daß obige Verordnung wenig half, das Laster zu unterdrücken, sondern viele sich öffentlich und schamlos rühmten, als ob sie deß Lob und Ehre hätten«, wurde gegen Ende des Jahres die Verschärfung beschlossen, daß jeder des Ehebruchs Überwiesene von jeder christlichen und ehrlichen Gemeinschaft ausgeschlossen sein solle, desgleichen jedes Ehrenamtes und Wahlrechts verlustig gehe. Wer das erste Mal des Ehebruchs überwiesen ist, soll drei Tage bei Wasser und Brot ins Gefängnis gelegt werden, auf das zweite Vergehen ist die dreifache Strafe gesetzt, auf der dritten Verfehlung steht Landesverweisung. »Wer aber zurückkehrt und von neuem in solches Laster verfällt, so daß von solchem keine Besserung zu verhoffen wäre, der soll gefänglich angenommen und nach Erfindung offener Tat, männiglich zur Besserung, ohne Gnade ertränkt werden.«

Die Bauernpolitik Zwinglis endlich ist mehr negativer als positiver Natur. Von dem Verbot des Reislaufens abgesehen hat die Züricher Gesetzgebung so gut wie nichts für die Bauern getan. Als im Jahre des großen deutschen Bauernkrieges das Volk der Landschaft Zürich den anfangs so erfolgreichen Aufstand der schwäbischen Nachbarn mitansah, geriet es gleichfalls in Bewegung. Viele von den zwölf Beschwerde-Artikeln der Bauern paßten auf die Schweizer Verhältnisse. Die Züricher Bauern waren zwar nur in verschwindendem Maße leibeigen, aber die Zahl der Lasten war doch eine sehr große. Da war der große und der kleine Zehnten, da waren die Lehnszinse, die aus Darlehen stammenden Gülten und Renten, die Leib- und Vermögenssteuer. (Claassen.) Die Beseitigung dieser Lasten, sowie den Gemeinbesitz von Wasser, Wald und Weide verlangten die Züricher Bauern, als sie sich im Frühjahr 1525 zusammenrotteten. Aber es kam dank der zwar sehr diplomatischen aber nicht ganz ehrlichen Taktik Zwinglis und des Züricher Rats zu keinen ernsteren Konflikten. Der Züricher Rat erklärte sich zu allerlei Zugeständnissen und zur wohlwollenden Prüfung der anderen Forderungen bereit und beschwichtigte damit die Bauern. Als dann der Aufstand in Deutschland in Strömen von Bauernblut erstickt war, dachten auch die Züricher Bauern nicht mehr daran, das, was man ihnen verweigert hatte – und das war so ziemlich alles, was sie gefordert hatten – mit Gewalt durchzusetzen. Erst mehr als ein Jahrhundert später, 1646, fand der Ingrimm der rechtlosen und von hochnäsigen städtischen Patriziern unter pfäffischer Mitwirkung gedrückten, ausgebeuteten und mißhandelten Bauern des Kantons Zürich in einer neuen Zusammenrottung seinen Ausdruck. Aber auch diesmal hatten die Städter Glück. Es gelang ihnen, den Haufen zu umzingeln und zu entwaffnen. Sieben Anführer wurden hingerichtet. Damit waren die Züricher Bauern derart entnervt, daß sie nicht mehr die Energie fanden, sich an dem großen Bauernaufstand des Jahres 1653 zu beteiligen.

296. Das Spießrutenlaufen. Landsknechtsstrafe

Im Jahre 1525 wurde man der Bauern durch halbe Versprechungen und schlaue Verschleppungen Herr. Die Bauern verlangten die Beseitigung der Leibeigenschaft. Der Rat gestand nur die Aufhebung der staatlichen Leibeigenschaft zu: »daß wir alle Kinder Gottes sind und brüderlich gegeneinander leben sollind, darumb ist geratschlagt, daß wir unsere leibeigenen lüt sölicher eigenschaft fry sagend.« Zwingli erklärte in einem Gutachten, daß die Aufhebung dieser Lasten keineswegs eine Konsequenz der Reformation sein müsse: »dann wir wol wussend, daß wir die Oberkeit mit Gott habend, auch die Lybeigenschaft mit Gott wohl haben möchtend …« War Luther ein Fürstendiener, so war Zwingli ein getreuer Diener eines städtischen Geschlechter-Regiments geworden, dessen Herrschaftsinteressen er vortrefflich als gottgewollte Einrichtungen zu preisen verstand. Auch zu einer Aufhebung der Tagwen, von der Leibeigenschaft herrührender Land- und Spanndienste, verstand sich der Rat nicht. Ebensowenig wollte man von einer Aufhebung des Zehnten wissen. Der Zehnte müsse, gutachtete Zwingli, auch wenn die früheren Inhaber, der Klerus, verschwunden seien, doch der staatlichen Obrigkeit weiter gezahlt werden. Er diene zum Unterhalt der Kirchen, Schulen und Armen. Zwingli führte dann auch noch einen juristischen Grund ins Feld: Da die Zehntpflichtigen ihre Güter nicht zehntfrei ererbt oder gekauft hätten, hätten sie dieselben um so wohlfeiler erworben, deshalb dürfe niemand ohne Verletzung des Rechtes und des Gewissens sich dasjenige aneignen, was er weder ererbt oder erkauft habe. Man sieht: Zwingli verstand sich trotz einem Tonsurierten auf die Rabulistik!

Auch den Zins für Darlehen findet Zwingli ganz in der Ordnung. Nur glaubt er, daß er in Gestalt eines bestimmten Ernteanteils »minder wider Gott« sei, als eine feste Zinsrate. So blieb denn in den bäuerlichen Verhältnissen alles beim alten. Zwinglis politische und ökonomische Schätzung der Landwirtschaft hinderte ihn nicht daran, nach der damaligen Auffassung der Städter, im Bauern nur eine Art von Heloten zu erblicken. Drückte er sich auch nicht so drastisch aus wie Luther, dem die Bauern gar nicht genug gedrückt und geschunden sein konnten, so kommt seine Geringschätzigkeit deutlich genug zum Ausdruck in folgendem Spruch:

Schöne Pferd, weite Feld und der gemeine Mann

Sind starke Ding, der sie recht brauchen kann.

Läßt man sie ihnen selbst gar und ganz,

Liegen sie viel, ohne Frucht und Pflanz.

Und während Zwingli früher geneigt gewesen war, der Gemeinde das Entscheidungsrecht in kirchlichen Dingen zuzugestehen, vertritt er nunmehr die Ansicht, daß der Obrigkeit die Leitung und Ordnung der kirchlichen Dinge zukomme. Auch die Zwinglische Reformation verliert damit den Rest ihres demokratischen Wesens. Die »gereinigte« Kirche wird zur Staatskirche, zur Helferin und Handlangerin der weltlichen Macht, hier des städtischen Geschlechter-Regiments, wie sie in Deutschland zur Dienerin und Schmeichlerin der Fürstengewalt entartet war.

Ein dunkles Blatt in der Geschichte der Züricher Reformation ist die brutale Unterdrückung der Wiedertäufer. Schon in den Anfängen der reformatorischen Tätigkeit Zwinglis trat diese Sekte in Zürich hervor. Ihre geistigen Häupter, Konrad Grebel und Felix Manz, zwei Männer von gelehrter Bildung, waren anfangs Zwingli befreundet und bemüht, ihn für die Durchführung ihrer religiösen und sozialen Ideen zu gewinnen. Zwingli berichtet selbst bei einem Zeugenverhör über die Verhandlungen, die zwischen den Wiedertäufern und ihm gepflogen worden seien. Sie hätten von ihm die Aufrichtung einer Sonderkirche verlangt, deren Mitglieder »weder mit Zinsen ald (oder) mit anderem Wucher beladen« wären. Namentlich aber hätten Grebel und der Pfarrer Simon von Höngg darauf gedrungen, »daß alle Ding gemein müsstind sin«. (Egli.) Zwingli, der ja nichts weniger als ein Schwärmer und Revolutionär war, wollte freilich von einer »reinen Kirche und Gemeinde der rechten Kinder Gottes« nichts wissen. Er erklärte rund heraus, die Kirche werde niemals eines Wesens mit dem Reiche Gottes werden. »Dazu, wenn sie alles Böse jetzt in der Kirche ausreuten wollen, was dann die Engel am letzten Gericht noch an Unkraut aufzusammeln werden?« Ein ungemein triftiges Argument!

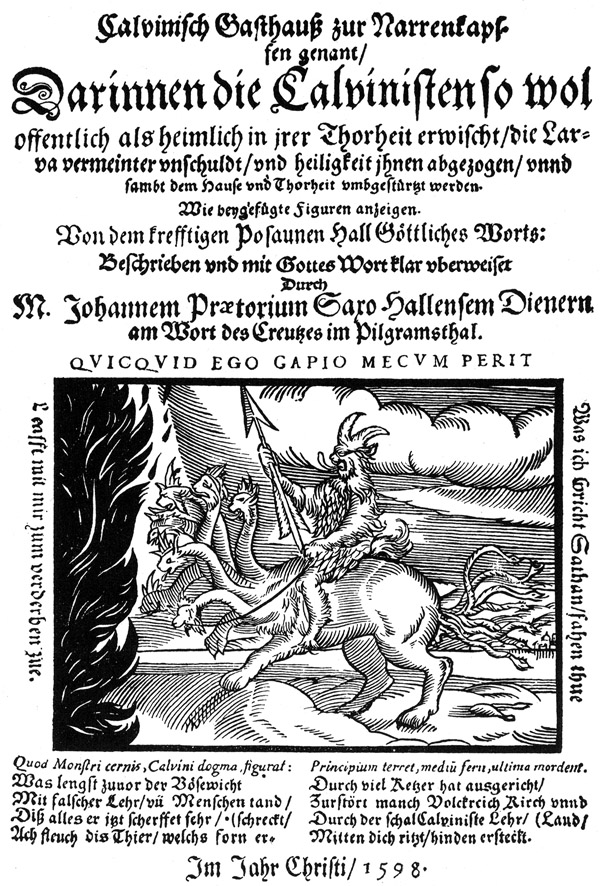

297. Der Siebenköpfige Calvinistengeist Satirisches Flugblatt auf den Calvinismus

Die von Zwingli zurückgewiesenen Wiedertäufer unternahmen nun das »Rotten« auf eigene Faust. Sie entfalteten im ganzen Kanton eine eifrige und erfolgreiche Propaganda. Ihre Lehre richtete sich namentlich gegen den Krieg, die Todesstrafe, die Obrigkeit und das Privateigentum. »Sie verwarfen ferner den Reichtum, ja überhaupt das persönliche Eigentum, den Krieg, den Eid, die bürgerlichen und Straf-Prozesse und lebten daher in Gütergemeinschaft, während sie auf der anderen Seite einen tugendhaften Wandel nicht nur predigten, sondern auch übten.« (Henne am Rhyn.)

Diese kommunistischen Tendenzen erregten gar sehr das Mißfallen des Rates und seines Beraters Zwingli. Schon 1522 wurden daher Verbote gegen die wiedertaufende Agitation erlassen. Aber diese Verbote fruchteten ebensowenig wie der Versuch, durch öffentliche theologische Disputationen die Bewegung »geistig« zu überwinden. Namentlich durch die großen politischen Erschütterungen des Jahres 1525 erhielt auch die schweizerische Wiedertäuferbewegung starke Anfeuerung. Das am 18. Januar dieses Jahres vom Rat erlassene Gebot der Kindertaufe, auf dessen Übertretung die Strafe der Landesverweisung gesetzt war, wurde von der Wiedertäufergemeinde mit der allgemeinen Vornahme der Wiedertaufe beantwortet. Zwingli erhob hierauf noch dringender als früher den Kampfruf. »Der Rat ließ viele zur Haft bringen, unter ihnen auch Manz und Blaurock (ein ehemaliger Mönch). Es folgten Verbote, Verhöre und Strafen, dann wieder Verhaftungen, Gespräche, verstärkte Strafen. Aber diese Leute hatten einen Geist, welcher der Zwinglischen Theologie spottete, und die Gewalt trieb, wie der Wind die Feuersbrunst, den Namen ihrer Kirche in die Weite.« (Cornelius.) Die Wiedertäuferbewegung verbreitete sich in der Tat über die ganze Schweiz. Aber als in Deutschland die gewaltige Volkserhebung niedergeworfen war, griffen auch in der Schweiz die Machthaber zu den schärfsten Mitteln gegen die revolutionären Elemente. Nicht zuletzt der von Zwingli angeeiferte Züricher Rat. Am 7. März 1526 bestimmte er, es sollten alle, die nicht von der Sache der Wiedertäufer ablassen wollten, »bei Wasser und Brot auf Stroh in den neuen Turm gelegt werden«. Dort solle man sie, auch Frauen und Mädchen, »ersterben und faulen lassen«. Rückfällige aber sollten mit dem Tode bestraft werden. Und diese Drohung wurde nur zu bald zur Tat gemacht. Am 5. Januar 1527 wurde Felix Manz in der Limmat ertränkt. Sein Vermögen wurde konfisziert. Diesem ersten Opfer Zwinglischer Toleranz folgten bald zwei andere, die ebenfalls ertränkt wurden, ein dritter, Blaurock, wurde mit Ruten durch die Stadt und aus derselben hinausgepeitscht. Am 20. Januar 1530 wurde noch ein vierter, Konrad Winkler, zum Tode durch Ertränken verurteilt. Man sieht: ob katholische, ob protestantische Pfaffenherrschaft, das Verfolgungssystem gegen »Ketzer« ist das gleiche gewesen. Der Katholizismus schickte sie auf den Scheiterhaufen, der Zwinglianismus ersäufte sie. Calvin, der Genfer Reformator, kehrte dann wieder zu der bewährten Methode des Verbrennens zurück.

298. Klosterleben in der Schweiz. Nach einer schweizer Karikatur

Doch Zwingli sollte des mit so grausamen Mitteln errungenen Sieges über die Wiedertäufer nicht lange froh werden. Die Reformation hatte, durch ähnliche politische Verhältnisse, wie sie in Zürich vorlagen, begünstigt, allmählich bedeutende Fortschritte in der Schweiz gemacht. Im Jahre 1528 erfolgte der Übertritt des mächtigen Kantons Bern. Berns Beispiel folgten Basel, Schaffhausen und St. Gallen, während in Appenzell, Glarus und Graubünden wenigstens Glaubensfreiheit eingeräumt wurde. Nur die fünf inneren Kantone (Schwyz, Uri, Unterwalden, Luzern und Zug), für die das Reislaufen und die Pensionen die wichtigste Erwerbsquelle bildeten, wollten von der Umgestaltung der Kirche nichts wissen. Dieser innere politische und religiöse Widerstreit innerhalb der Eidgenossenschaft führte zu heftigen Reibungen. Die fünf kleinen ländlichen Kantone besaßen eine entschiedene Stimmenmehrheit gegenüber den viel größeren und wohlhabenderen Städtekantonen. Und dies Übergewicht machten sie rücksichtslos geltend, um den reformatorischen Tendenzen entgegen zu treten. Zwinglis Politik lief nun darauf hinaus, auch innerhalb der Eidgenossenschaft eine völlige Umgestaltung herbeizuführen und Zürich und Bern, die territorial zwei Drittel des eidgenössischen Gebietes ausmachten, die Oberherrschaft zu sichern. Die Spannung der beiden Gruppen wurde immer größer. 1527 gründete Zwingli gemeinsam mit St. Gallen, Bern, Konstanz und Mülhausen einen reformierten Sonderbund, wogegen die fünf katholischen Kantone ein Bündnis mit Österreich schlossen. Der grimmige Haß tobte sich auf beiden Seiten in allerhand Schandtaten aus. Die Züricher ließen am 5. Mai 1528 Hans Wehrli, einen eifrigen Anhänger der Waldstätten, auf der Durchreise ergreifen, foltern und mit dem Schwerte hinrichten, während Schwyz am 29. Mai den Züricher Pfarrer Jacob Kaiser als Ketzer verbrennen ließ. Schon 1529 kam es zu einem ersten Feldzug Zwinglis gegen die katholischen Kantone. Dieser Auszug scheiterte freilich an der Kriegsunlust Berns. Durch Vermittelung von Glarus kam am 26. Juni 1529 der erste Landfriede von Kappel zustande. Aber bald kam es zu neuen Konflikten. Die fünf Orte weigerten sich, in ihren Bezirken evangelische Predigten zu dulden, was die Züricher auf Grund des Landfriedens verlangen zu dürfen glaubten. Die reformierten Kantone verhängten darauf eine Lebensmittelsperre über die katholischen Kantone. Diese griffen schleunigst zu den Waffen und zogen mit 6000 Mann gegen Zürich. Bei Kappel stellte sich ihnen das erste Aufgebot der Züricher entgegen. Es erlitt am 11. Oktober 1531 eine furchtbare Niederlage: 514 Züricher blieben tot auf dem Schlachtfelde, darunter auch Zwingli selbst, der in tapferem Kampfe gefallen war.

Luther schickte dem Schweizer Reformator in seiner liebenswürdigen Weise Schmähungen in die Gruft nach. Zwingli sei, so schrieb er, »in großen und vielen Sünden und Gotteslästerungen gestorben«, in seiner letzten Schrift habe er sich nicht allein als Feind des Sakramentes, sondern ganz und gar als Heide gezeigt. Christliche Duldsamkeit!

Wir haben gezeigt, daß die Reformationstätigkeit Zwinglis durchaus ihre Grenzen in den Herrschaftsinteressen des Züricher Zunftpatriziats, das den Rat beherrschte, gefunden hat. Zwingli war ein scharfsinniger, klarer und auch energischer Geist, ein kluger und geschickter Diplomat, aber nichts weniger als ein kühner Bahnbrecher weitschauender Ideale. Kleinbürgerliche Enge haftet überall seinen religiösen, politischen und sozialen Anschauungen an. Die Züricher Reformation erschöpfte sich im Grunde in dem Verbot des Reislaufens und der Konfiskation der Klostergüter. Selbst die Sittenverordnungen Zwinglis haben nur einen äußerst geringen Erfolg gehabt. Denn wie wenig sie fruchteten, beweisen die Strafmandate des Rates von 1527 bis 1531. Da werden Mandate erlassen gegen junge Gesellen, die in »bloßem Leib« auf Kirchweihen und Hochzeiten gezogen waren, gegen »die vielen bösen schändlichen Todschläge in Stadt und Land«, gegen »das offen unverschämte Umwerfen an den Tanzen«, gegen die »rechten Greuel« der Männer, sich das Gesicht zu zerkratzen. Die Prediger scheinen dabei dem übrigen Volk mit bösem Beispiel vorangegangen zu sein. Eine im Oktober 1532 in Zürich versammelte Synode klagte gar sehr darüber, wie schädlich es der Kirche sei, »wenn die Pfarrer in Unmaß, Trunkenheit, Üppigkeit, Unzucht in Worten, Weisen und Geberden« verschrieen seien. Und im nächsten Jahre mußten die Geistlichen angewiesen werden, sich »aller rumorischen Kleidung« zu enthalten, keine Kleider von gelber, grüner und roter Farbe, desgleichen keine Schwerter zu tragen, denn das »Wesen eines Lehrers« solle nicht in Pochen, Tratzen, Hauen und Stechen bestehen, sondern in »Freundlichkeit und Vergeben«.

299. Deutscher Ablaßbrief. Übersetzung des Textes:

Wer diese Figur ehret mit einem

pater noster, der hat

14 000 Jahr Ablaß, und von 43 Päpsten,

der gab jeglicher 6 Jahr, und von 40 Bischöfen,

in jeglichem 40 Tag, und den Ablaß hat bestätigt Papst Clemens

Auch die Strafrechtspflege bewahrte trotz der Reformation ihren bestialischen Charakter. In Zürich wurden während des 16. Jahrhunderts nicht weniger als 572 Menschen (darunter 74 Frauen) zum Tode verurteilt, darunter 37 wegen Hexerei (!), 6 wegen Wiedertäuferei, 2 wegen Schmähung Zwinglis! Von jenen Verurteilten wurden 347 enthauptet, 61 verbrannt, 55 erhängt, 4 gerädert usw. Es gibt keine gröbere Lüge, als die, daß mit der Reformation eine neue Kulturwende anhebe. Noch langer Jahrhunderte bedurfte es, bis sich humanere Grundsätze – wenn auch leider selbst heute erst noch im Prinzip! – durchzukämpfen vermochten. Das geschah aber nicht durch, sondern wider die Pfaffen! –

Eine eigenartigere, imponierendere, aber zugleich auch viel unsympathischere Erscheinung als Zwingli tritt uns in dem Genfer Reformator Johann Calvin entgegen. Calvin ist die stärkere Persönlichkeit. Zwingli war bis zu einem gewissen Grade der Kopf des Züricher Rates, aber dieser Kopf paßte völlig zu dem Organismus. Zwinglis Politik entsprach ganz den politischen und sozialen Interessen des herrschenden Bürgertums Zürichs, während Calvins Beherrschung des Genfer Bürgertums einen fast dämonischen Charakter trägt.

Der Genfer Reformator war eine jener unerbittlich ihr Ziel verfolgenden Herrschernaturen, die ihr ganzes Leben an die Ausführung ehrgeiziger und eigensinniger Pläne setzen und dabei, nie vergessende Hasser, ihre Gegner rücksichtslos unter die Füße treten. Calvins hochfliegendes Ziel war, Genf zu einem protestantischen Rom zu machen und von hier aus die calvinistische Reformation über die Länder zu verbreiten.

Schon äußerlich machte Calvin durch seine bleichen, hageren Gesichtszüge und seinen langen, spitzen Bart den Eindruck eines finsteren Fanatikers. »Wenn ihr auf der Bibliothek in Genf das Bildnis Luthers neben dem Bildnisse Calvins betrachtet, so werdet ihr bald finden, mit welchen psychologischen Eigenschaften die beiden Reformatoren begabt waren. Das Aussehen des einen ist blühend, das Blut fließt rasch und wallend, sein Adlerblick und seine frische Gesichtsfarbe verkünden die volkstümliche Beredsamkeit, die derbe Gewalt, den lyrischen Enthusiasmus. Er ist der Mann der Rednerbühne, der Straßen und Schenken. Der andere zeigt in seinem Anachoretenangesicht, daß er von Nachtwachen oder Krankheiten erschöpft ist; seine bleiche Haut, seine beweglichen Augen, seine leichenartige Gesichtsfarbe, seine hervorstehenden Knochen verraten die Analyse, die Dialektik, den Syllogismus, die Beweisführung: es ist der Mann der Schule, des Tempels, des Kabinetts, der theologische Diplomat, der Fuchs, der sich die Priestermütze aufgesetzt hat, um sich zu verkappen.« (Audin.) Eine wohlhabende, lebenslustige Stadt wird durch einen kränklichen, gallsüchtigen Fanatiker in eine Art Gefängnis verwandelt, aus dem alle Heiterkeit verbannt und wo trübselige Kopfhängerei zum vornehmsten Sittengebot gemacht wird. Freilich darf man nicht an mystische Seelenkräfte Calvins glauben. Die derbe Lebenslust der damaligen Zeit war, wir sahen das ja in Zürich, so groß und tobte sich in so unbändigen Formen aus, daß eine drakonische Sittengesetzgebung am Platze erschien. Auch in Zürich erließ man ja die schärfsten Sittenmandate. Und man vermochte den ungebändigten Lebensdrang damit trotzdem nicht zu ersticken. Nicht viel anders wird es auch in Genf gewesen sein. Denn immer wieder von neuem hören wir von Verstößen gegen die Sittenvorschriften Calvins. Und schließlich wurde selbst den ergebensten Werkzeugen des Reformators das ewige nutzlose Blutvergießen zu arg. Im Jahre 1560, also fast am Ende der Laufbahn Calvins, beschlossen die Räte, daß die neuen Anordnungen »in betreff der Hurereien, Ehebrüche, Lästerungen und der Ärgernisse gegen Gott einigen zu grausam erscheinen könnten, weshalb sie gemäßigt und verbessert werden sollten, ehe sie allgemein bekannt gemacht würden.« Die Strafen, die Calvins drakonische Gesetzgebung festsetzte, beweisen eben den Calvin erbitternden gesunden Widerstand des Volkes. Dieser Widerstand schloß es aber auch aus, daß sie in allen Fällen rücksichtslose Anwendung finden konnten. Calvin selbst sagt einigen seiner Amtsbrüder die ehrenrührigsten Dinge nach. Und andererseits wurden seinen eigenen Günstlingen und Anverwandten gegenüber die Sittenmandate nur sehr lax gehandhabt.

300. Der Augustiner-Orden.

Aus: Das Papsttum abgemalt in seinen Gliedern. Gezeichnet von Lukas Cranach. Text von Martin Luther

Innerhalb der eigentlichen Genfer, der alteingesessenen Bürger, der einflußreichen Geschlechter, stießen zudem Calvins Bestrebungen auf heftigsten Widerstand. Diese stolzen Patrizier, die durch schwunghaften Handel zu hohem Wohlstand gelangt waren, hatten nicht in jahrzehntelangem Kampfe die Herrschaft Savoyens abgeschüttelt, um sich der Diktatur eines protestantischen Papstes zu unterwerfen. Sie, die Libertiner, wie man sie nannte, widersetzten sich der Politik Calvins mit großer Erbitterung. Und wenn Calvin über diese seine unversöhnlichen Gegner schließlich obsiegte, so geschah dies nur mit Hilfe der zahlreichen Eingewanderten, die meist aus minderbegüterten Franzosen bestanden.

Als Calvin 1536 zum erstenmal nach Genf kam, zählte er erst 27 Jahre. Er war zu Noyon in der Picardie geboren, hatte in dem Collège Montaigu, demselben, in dem bald darauf Ignaz von Loyola seine Ausbildung erfuhr, seine gelehrte Bildung empfangen, sich bereits mit achtzehn Jahren durch seine Gelehrsamkeit und rednerische Begabung ausgezeichnet und bald darauf eine Pfarrstelle angenommen. Auf väterlichen Wunsch wandte er sich in Orleans dem Studium des Rechts zu, und zwar mit solchem Erfolg, daß man ihm bei seinem Abgang die Doktorwürde anbot. In Bourges, wohin er sich hierauf begab, trieb er außer seinem juristischen Studium auch das Studium der griechischen Sprache. Nach dem Tode seines Vaters begab er sich 1532 nach Paris, wo er in den Kreis der Anhänger der kirchlichen Neuerungen geriet. 1536 gab er sein noch oftmals umgearbeitetes Hauptwerk »Unterweisung in der christlichen Religion« heraus, in dem er seinen spezifischen Protestantismus auseinandersetzt. Als er 1536 durch Genf reiste, luden ihn die beiden Prediger Farel (Bild 304) und Viret, die Genf bereits für die Reformation gewonnen hatten, ein, als ihr Gehilfe bei ihnen zu bleiben. Calvin willigte ein und begann mit jener Energie, die ihn bald auch zum Leiter und Beherrscher seiner Freunde Farel und Viret machte, sein gestrenges Kirchenregiment einzurichten. Zwar gelang es den Libertinern, ihn 1538 aus Genf zu vertreiben, doch erlangte, wie schon oben angedeutet, die calvinistische Partei durch starken Zuzug von Fremden, namentlich Franzosen, bald eine solche Macht, daß sie bereits 1541 Calvin nach Genf zurückberufen konnte.

Wie groß die Zahl der Eingewanderten war, beweisen folgende Zahlen. In dem einzigen Jahre 1546 wurden 140 neue Bürger aufgenommen. In der Zeit von 1549 bis 1554 wurde 1376 Personen das Recht der Niederlassung erteilt, das heißt an viermal so viele, als man vorher in Genf stimmfähige Bürger gezählt hatte. Diese Eingewanderten bestanden zum Teil aus proletarischen Elementen. Diese Kreise aber neigten – wir sahen es ja bei den Wiedertäufern, wie überhaupt den kommunistischen Sekten – einer finsteren Askese zu. Die Technik der Gütererzeugung war ja damals noch nicht so weit vorgeschritten, um allen eine reichliche Existenz zu ermöglichen. Die mittelalterlichen Kommunisten eiferten deshalb gegen Schwelgerei und Üppigkeit, durch die anderen selbst die nackte Notdurft verkürzt wurde. Ihre puritanische Strenge richtete sich sogar gegen jeden Lebensgenuß, auch gegen die geistigen Genüsse, die die Beschäftigung mit Kunst und Wissenschaft gewährt. Melanchthon berichtet in seiner Historie Thomae Münzers, daß man nach Münzers Lehre »also zu rechter und christlicher Frömmigkeit kommen müsse: anfänglich mußt man ablassen von öffentlichen Lastern, als Ehebruch, Totschlag, Gotteslästerung usw. Dabei müßt man den Leib kasteien und martern mit Fasten, schlechter Kleidung, wenig reden, sauer sehen, den Bart nicht abschneiden …« Hinzukam, daß damals für einen Minderbesitzenden das Sparen – die Entsagung – das einzige Mittel war, um zu Besitz und Einfluß zu gelangen. Dieser proletarisch-kleinbürgerliche Geist des Puritanismus lebte damals auch unter den proletarischen und eingewanderten Schichten der Genfer Bevölkerung. Ihn verkündete schon vor Calvins Auftreten dessen Vorläufer und späterer Kampfgenosse Farel. Einer seiner Grundsätze bestand darin, daß Leute, welche sich wohl befänden und sich nicht ganz allein mit dem Predigen des Wortes Gottes beschäftigten, verpflichtet seien, Landarbeiten zu verrichten. Farel spottete auch über Wissenschaft und Kunst ganz im Geiste kommunistischer Zeitgenossen. Und noch im Jahre 1536 vertraten in einer Disputation in Lausanne, die zwischen Calvin, Farel und Viret einerseits und den Vertretern der katholischen Kirche andererseits stattfand, Calvins Freunde und Bundesgenossen, Farel und Viret, höchst radikale Ansichten. Viret eiferte: »Anstatt daß die Priester ihrem Volke das Wort Gottes lehren, stellen sie hölzerne und steinerne Prediger auf … und das arme Volk ist so dumm, daß es das Holz und die Steine küßt … Die Güter, die man den Armen austeilen sollte, welche die wahren Ebenbilder Gottes sind, werden verschwendet und nutzlos ausgegeben, um Holz und Steine zu bekleiden.« Und Farel hieb in dieselbe Kerbe: »Es ist nicht genug, daß der arme Arbeiter seine Hühner dem heiligen Wolfe zugetragen, die Eier seinen Jungen gegeben habe für das Beichthören, den Käse den Almosensammlern, Leinwand und Wolle dem heiligen Geist, Schinken dem heiligen Antonius … Wenn dir ein wenig Milch übrig geblieben sein wird, gestattet dir die Grausamkeit des Papstes und seiner Anhänger, welche dir alles gestohlen und weggenommen, aber nichts gegeben haben, nicht einmal, daß du etwas davon mit den Erbsen in den Topf setzest, daß du sie ohne Öl kochest, sondern du mußt deine Erbsen mit Salz und Wasser ohne etwas anderes verzehren.« Durch solchen Radikalismus gewann der Calvinismus die Masse des niederen und eingewanderten Volkes für sich. Und da auch unter diesen Schichten der asketische Zug herrschte, fiel es Calvin nicht allzu schwer, den finsteren, starren Puritanismus, der bei ihm persönlich zum guten Teil seiner Kränklichkeit und seinem melancholischen Temperament entflossen, zur Grundtendenz der ganzen Gesetzgebung zu machen.

301. Titelblatt einer Flugschrift wider die Calvinisten

Seltsam erscheint es nur im ersten Augenblick, wie es sich die Masse des Volkes, auf die sich doch Calvin zur Durchführung seiner Bestrebungen stützen mußte, gefallen lassen konnte, daß in der Staats- sowohl wie der Kirchenverwaltung so wenig demokratische Einrichtungen geschaffen wurden. Denn Calvin verlegte den politischen Haupteinfluß, der früher im Großen Rat gelegen hatte, auf den Kleinen Rat, er entzog mehr und mehr Rechte der allgemeinen Vertretung der Gesamtbürgerschaft, um sie der gesiebten Vertretung der Elitebürger zu übertragen. Und auch die Genfer Kirchenverfassung legte die wichtigsten Machtvollkommenheiten in die Hände einer Körperschaft, auf die die Gemeinde selbst keine Einwirkung hatte. Diese oberste Körperschaft wurde repräsentiert durch das Konsistorium, das aus sechs Pastoren und zwölf Ältesten gebildet wurde. Die Pastoren aber wurden gewählt vom geistlichen Stand, die Gemeinde besaß lediglich das Bestätigungsrecht. Die Ältesten hinwiederum wurden von den Predigern vorgeschlagen und von dem Kleinen Rate auf die Dauer von einem Jahre gewählt, zehn aus dem Kleinen Rat, zehn aus dem der Sechzig oder der Zweihundert. Der Gemeinde stand allerdings das Veto zu, ein Recht, das bei dem Einfluß der Geistlichkeit und des Rates freilich nur auf dem Papiere stand.

Trotz eines gewissen demokratischen Aufputzes war das Genfer Regiment also ein durchaus hierarchisches und aristokratisches. Und dies Pfaffen- und Aristokratenregiment wurde nach Vollendung der Reformation immer rücksichtsloser durchgeführt. Nachdem die Eingewanderten durch Verdrängung der alten Aristokratie ihre Schuldigkeit getan, wurde die Erwerbung des Bürgerrechts immer schwieriger, zuletzt fast unmöglich gemacht. Auch die Befugnisse der allgemeinen Bürgerversammlung beschränkten sich schließlich nur noch darauf, daß sie die vier Syndici, die höchsten Beamten, nach den Vorschlägen der Räte wählen durfte. Die Staatshoheit ging vollständig auf die Ratskörper über, die sich gegenseitig selbst ergänzten und die leeren Posten mit den ihnen Versippten ausfüllten. Aber das Volk hat sich eben auch hier, wie nur zu oft, von seinen angeblichen Freunden übertölpeln lassen. Wir hörten ja, wie demagogisch die calvinistischen Prediger sich in das Vertrauen der ausgebeuteten Massen einzuschleichen wußten. Und da Calvin und seine Intimen dem alten Patriziat den Krieg erklärten und im Geiste der Volksstimmung scharfe Sittenmandate wider Üppigkeit und Ausschweifung erließen, kümmerte sich die Masse wenig um die Form eines ihr sonst genehmen Regiments, bis es zu spät war und an die Stelle der alten Patrizierherrschaft eine neue getreten war.

302. Michael Servet. Gelehrter und Gegner Calvins; auf dessen Veranlassung auf dem Scheiterhaufen verbrannt

Über den Charakter der Sittenmandate einige Beispiele: Die Ältesten hatten die Pflicht, ihre Pfarrangehörigen zu besuchen, ihre Glaubensbekenntnisse zu prüfen und sie zum Abendmahl anzuhalten. Jeder Bürger, der ein Jahr lang nicht zum Abendmahl ging, wurde verbannt. Ein Kirchengebot verordnete, »daß niemand drei ganze Tage krank im Bette bleiben solle, ohne den Prediger seines Viertels davon in Kenntnis zu setzen, damit derselbe Trost und Ermahnung verschaffe, welche in diesem Falle nötiger denn als je.« Der Besuch der zahlreichen Predigten war unter Androhung einer Körperstrafe geboten. Die Spiele mit Karten, Würfeln und Kegeln waren verboten. Über Haar- und Kleidertrachten bestanden strenge Vorschriften. Der Rat exkommunizierte ein Mädchen, welches in einer Abendgesellschaft Männerkleider angezogen hatte, ebenso ihre Mutter, weil sie diese Maskerade zugelassen hatte. Er verbannte eine Frau, die weltliche Lieder nach geistlichen Melodien gesungen hatte. Die Schauspiele, selbst solche religiösen Inhalts, die Calvin selbst »fromm und gottgefällig« genannt hatte, wurden verboten. Die bisher üblichen Taufnamen wurden als »papistische« verfehmt, ein Ratsbeschluß setzte ferner durch, daß Kindern nur solche Namen gegeben werden durften, die in der Bibel vorkamen.

Die Sorglosigkeit und politische Unreife der Volksmasse rächte sich leider nur zu bald. Denn 1545, während einer wütenden Pestepidemie, wurden ganze Scharen armer Leute, welche den Behörden zur Last fielen, ja selbst Kranke, unter Androhung von Prügelstrafen aus der Stadt gejagt. Und auch unter den durch die drakonische Justiz zum Tode Verurteilten befanden sich, wie aus den amtlichen Protokollen hervorgeht, nur sehr wenige geborene Genfer, dafür aber um so mehr eingewanderte Fremde. Selbst in der ersten, verhältnismäßig noch mildesten Zeit der Calvinschen Herrschaft, in den Jahren 1541 bis 1546, wurden 76 Menschen verbannt, 8-900 eingekerkert und 58 hingerichtet, von diesen 58 allein 34, darunter 16 Frauen, in den drei Monaten des Jahres 1545, während welcher Zeit die Pest in der Stadt wütete. 27 Verurteilungen erfolgten wegen »Hexerei« oder »Pestverbreitung«. Die Verzweiflung, die während des Wütens der mörderischen Seuche alle ergriff, gab dem blöden Wahn der Hexerei und Zauberei üppige Nahrung. Man bildete sich ein, Zauberkundige hätten durch Bestreichen der Türen mit Salben absichtlich die Pest verbreitet, und begann eine gräßliche Jagd gegen zahlreiche Unglückliche, die Dummheit und Schurkerei in Verdacht gebracht hatte. Die 28 Hexen und Hexeriche wurden fast sämtlich lebendig verbrannt. Unter den Hexen befand sich auch die Mutter des Scharfrichters. Der Henker wurde gezwungen, seiner unglücklichen Mutter erst die Hand abzuhauen und dann den Leib, der ihn geboren, in den Flammen zu rösten. Die vorhergehenden Strafverschärfungen wechselten auch zwischen Auspeitschungen und dem Zwicken mit glühenden Zangen ab. Und natürlich war allen Unglücklichen vorher durch die scheußlichsten Martern der Folter das Geständnis erpreßt worden. »Eine der Bejammernswürdigen, welche, nach dem Wortlaute des Protokolls, ›das Erbarmen Gottes nicht erwarten konnte‹, erhängte sich aus Verzweiflung im Kerker; ihr Leichnam wurde öffentlich durch die Straßen geführt und ihm die Hand abgehauen. Eine andere, der man, um einen ähnlichen Selbstmord zu verhindern, während der Nacht die Arme zusammenband, stürzte sich auf das Pflaster des Gefängnishofes, wurde aber lebend aufgehoben, dann mit glühenden Zangen gezwickt und endlich verbrannt.« Man sieht, welch erfinderische Bestie der Mensch werden kann, namentlich unter pfäffischer Anleitung!

Calvin selbst war, gleich Luther, ein fanatischer Gläubiger des Hexenwahnes, wenn auch sein Teufels- und Hexenglaube eine andere Spielart darstellt, als der des Wittenberger Theologen. Calvin schrieb nämlich dem Teufel keine schöpferische Kraft zu, er glaubte, der Teufel könne den Stoff nicht ändern, sondern nur die Blicke täuschen. Aber war sein Teufel dergestalt auch nur ein Taschenspieler, so war er darum nicht minder ein mit furchtbarer Macht ausgestattetes Wesen. So glaubte Calvin an Besessene. In seinen Briefen an seinen Amtskollegen Viret findet sich die Erzählung von einem Trunkenbold, den der Teufel vom Krankenlager entführt habe, so daß man nirgends mehr seine Spur gefunden habe. Er fährt dann fort: »In einer so klaren Sache waren doch noch einige der Vornehmsten so frech, nicht daran glauben zu wollen. Ich aber rief mit lauter Stimme aus: Wenn Ihr glaubet, daß es Teufel gibt, so seht Ihr hier deutlich eine Wirkung des Bösen … Den dritten Tag darauf, am Sonntage, predigte ich über diese Angelegenheit nach dem Rate der Brüder und fuhr hart her über die, welche eine so klar bewiesene Sache für Fabel hielten oder so taten. Ja ich bin so weit gegangen, daß ich gesagt, mehr als zwanzigmal hätte ich mir sehnlichst den Tod gewünscht diese zwei Tage über, weil ich Stirnen gesehen, die so gefühllos sind, wenn es darauf ankommt, Gottes Gerichte zu schauen. Denn hier mehr als jemals sonst würde die Gottlosigkeit der Unsrigen aufgedeckt.«

303. Titelblatt einer lateinischen Bibelausgabe aus dem Jahre 1530

Calvin konnte die Scheiterhaufen um so gefühlloser lodern sehen, als die Gottheit, die er sich in seinem theologischen System in Anlehnung an Augustinus konstruiert, selbst ein unerbittlich grausames Wesen war. Nach seiner Prädestinationslehre gab es nämlich eine absolute Vorherbestimmung für jeden Menschen: Die Gläubigen waren zur Seligkeit, die Ungläubigen zur Verdammnis bestimmt. Wie hätte er sich da der von Gott selbst Verworfenen erbarmen sollen? Übrigens zeigt das Bekennen zur Prädestinationslehre, die unbedingt logischer ist, als der unklare Standpunkt, den sowohl Protestantismus wie Katholizismus dem Problem der Sünde gegenüber angenommen haben, von einer gewissen Verstandesschärfe. Und auch sonst finden wir bei Calvin diese Verstandesschärfe und Verstandeskühle, gepaart mit mächtiger Leidenschaft.

Einen so furchtbaren Eindruck die drakonische Gesetzgebung Calvins auf uns macht, so bestialisch uns die Hexenverfolgungen erscheinen mögen: am widerwärtigsten berührt uns doch die furchtbare Härte, mit der Calvin politische Gegner und religiös Andersdenkende behandelte. Ein Ratsherr, Pierre Ameaux, der bei einer privaten Gasterei abfällig über Calvin gesprochen, wurde infolge des persönlichen Eingreifens des Reformators in den Prozeß zum Verlust seiner Ämter und zu schimpflichem Prangerstehen verurteilt. Schlimmer noch erging es einem anderen, dem Poeten Jacques Gruet, der Calvin und seine Anhänger durch satirische Verse verspottet hatte und im Verdacht stand, an einer Kanzel eine Schmähschrift gegen den Reformator angeheftet zu haben. Calvin haßte seinen Widersacher, der ihm trotzig begegnet, besonders ingrimmig. Er hatte ihn auf der Kanzel mehrere Male »Gassenkehricht« genannt – solch unflätige Beschimpfungen der Gegner von der Kanzel herab gehörten zu den Gepflogenheiten der calvinistischen Prediger! – Gruet aber hatte ihm höhnisch ins Gesicht gesehen und die Achseln gezuckt. Wegen der Schmähschrift nun wurde der Dichter verhaftet. Man fand zwar keine Beweise für seine Verfasserschaft, aber man entdeckte mehrere andere »belastende« Dokumente: eine Bittschrift, die Gruet am Versammlungstage dem Volke vorlegen wollte, in der er zu beweisen suchte, daß man durch das Gesetz nur das strafen dürfe, was dem Staate schaden könne, ferner zwei lateinisch geschriebene Blätter, auf denen er »die heilige Schrift verspottete« und »die Unsterblichkeit einen Traum und eine Fabel genannt hatte«. So behauptete wenigstens Calvin, der hinzufügte: »Ich glaube nicht, daß er der Autor sei, aber da es seine Handschrift ist, wird der Prozeß geführt. Möglich ist es jedoch, daß er, was er von anderen gehört, mit seinem Witze zu einem Ganzen verarbeitet hat.«

Und auf Grund dieser furchtbaren Verbrechen wurde der spottsüchtige Poet einen ganzen Monat lang täglich in der furchtbarsten Weise gemartert. Man hoffte, ihm durch die Folter die Namen von Mitschuldigen, gleichfalls verhaßten Gegnern Calvins, zu entlocken. Gruet blieb standhaft. So begnügte man sich denn schließlich damit, den schon dreiviertel Toten allein auf das Schaffot zu schicken: am 26. Juli 1547 fiel sein Haupt unter dem Schwerte des Henkers.

Den ärgsten Schandfleck der Herrschaft Calvins bildet indes die Hinrichtung des spanischen Gelehrten und Philosophen Michael Servet (Bild 302), der wegen ketzerischer und gottesleugnerischer Ansichten verbrannt wurde. Auch in diesem Falle war neben fanatischer Unduldsamkeit persönlicher Haß das Motiv der scheußlichen Inquisitionstat.

304. Farel. Vorläufer und Kampfgenosse Calvins

Michael Servet oder Servetus war der Typ der fahrenden Magister jener Zeit, in denen ungestümer Wissensdrang und unstete Abenteurerlust sich zu einem fast faustischen Charakter verschmelzen. Er beherrschte das Lateinische, das Griechische und das Hebräische, war Arzt, Theologe, Philosoph und Alchymist. Im Jahre 1531 veröffentlichte er ein Werk » De trinitatis erroribus« (Über die Irrtümer der Dreieinigkeit), in dem er die Lehre von der Dreieinigkeit in heftigster Weise angriff und als mythologisches und metaphysisches Hirngespinst bezeichnete. Servet vertrat in diesem und seinen anderen Werken einen pantheistischen Standpunkt: Gott ist der in der Natur ausgegossene Geist, das Gute und das Böse sind nur verschiedene Erscheinungsformen derselben Substanz. Es gibt keine Auferstehung, mit der Auflösung der Materie ist der Geist wieder zum All, zu Gott zurückgekehrt. Das waren nicht nur nach Ansicht der katholischen Inquisitionstribunale todeswürdige Ketzereien, auch der Reformator Bucer, der Freund Zwinglis, erklärte bei dem Erscheinen des Buches: der Verfasser verdiene, »daß man ihm die Eingeweide aus dem Leibe reiße«. So sahen die Vorkämpfer der Reformation aus, die angeblich der freien Forschung die Schranke geöffnet haben soll.

Nach mancherlei Irrfahrten und theologischen Disputationen kam Servet nach Paris und Lyon, wo er Astrologie, Mathematik und Medizin studierte. Als Mediziner machte er sich durch seine Theorien über den Blutumlauf einen Namen. Auch als Geograph gelangte er zu Ansehen, als er 1535 in Straßburg eine lateinische Ausgabe des Ptolemäus veranstaltete. Aber die Unrast einer abenteuerlichen Natur trieb ihn immer wieder von dannen. Gelegentlich kehrte er wieder zur Theologie zurück. So versah er eine lateinische Bibelausgabe mit Randnoten im rationalistischem Sinne, die Calvin als »impertinent« bezeichnete. Mit Calvin war er bereits in Paris einmal zusammengeraten. Beide waren übereingekommen, über theologische Fragen zu disputieren, die Kampfrichter waren schon gewählt. Servet erschien jedoch zu dem theologischen Turnier nicht, wie Beza, Calvins Schüler und Nachfolger, behauptet, aus Feigheit, nach seiner eigenen Aussage aus Furcht vor Verfolgungen durch die Inquisition. Später gerieten beide in einen brieflichen Disput, der bald zu einem Austausch von Beleidigungen ausartete. Servet machte sich über die Vorausbestimmungslehre Calvins und die zur Erklärung der ersten Sünde angenommene »freie Notwendigkeit« lustig. Calvin war schon damals von unversöhnlichem Haß gegen Servet entbrannt. »Wenn er nach Genf kommt,« schrieb er an Viret, »soll er nicht mehr mit heiler Haut davonkommen; das ist mein fester Entschluß.« Im Jahre 1553 endlich ließ Servet jenes Werk erscheinen, das ihn dem Tod in die Arme liefern sollte: »Die Wiederherstellung des Christentums«. In diesem Werke goß er in geistreicher Form seinen ätzenden Spott über die Lehrmeinungen Calvins aus. Auch seine rationalistischen Auffassungen über das Christentum und die Dreieinigkeit legte er in dem Werke von neuem nieder.

Das Erscheinen dieses Buches entflammte den Haß Calvins zur verzehrendsten Glut. Durch eine Mittelsperson unter den französischen Flüchtlingen in Genf ließ er Servet als den Verfasser des unter einem Pseudonym erschienenen Buches der katholischen Inquisition in Lyon denunzieren. Der Inquisitionsrichter Ory eröffnete das Verfahren gegen Servet, aber es lagen keine Beweise für seine Verfasserschaft vor. Da durchsuchte Calvin seine Briefe, die er seinerzeit von Servet erhalten hatte, und schickte diejenigen, in denen dieser die Dreieinigkeitslehre in derselben Form bekämpfte, wie in seinem letzten Buche, als Beweismaterial an den katholischen Ketzerrichter! Servet wäre nun bereits verloren gewesen, wenn es ihm nicht gelungen wäre, aus dem Kerker zu entspringen. Der Flüchtling gedachte nach Italien zu entweichen. Unglücklicherweise nahm er nach dreimonatigem Umherirren den Weg über die Schweiz. In Genf wurde er von Calvins Spionen entdeckt und auf die Aufforderung Calvins hin ins Gefängnis geworfen.

Zu der Untersuchung gegen den Spanier wurde dessen Todfeind Calvin selbst hinzugezogen. Es kam zu grimmigen Zusammenstößen zwischen dem Angeklagten und dessen erbittertem Ankläger. Aber Calvin verließ sich nicht allein auf seinen direkten Einfluß auf die Richter. Während des ganzen Prozesses donnerte er von der Kanzel herab gegen den »Ketzer«. Wie es bei der Untersuchung selbst zuging, mag folgende Episode beweisen: Man führte gegen den Angeklagten den Ptolemäus ins Feld, den er in Lyon herausgegeben hatte. Man griff die Stelle heraus, in welcher »das gelobte Land als ein unfruchtbares Gebiet, im Widerspruche mit der Erzählung des Moses, dargestellt ist, welcher desselben Fruchtbarkeit rühmt«. Das sei eine gottlose Behauptung. Servet verteidigte sich damit, daß er den Ptolemäus doch nur übersetzt habe, Ptolemäus sei also der Atheist. Calvin aber ließ seinen Feind so leichten Kaufes nicht entschlüpfen. »Es war mir sehr leicht,« erzählt er, »diesem Ungläubigen das Maul zu stopfen: ich fragte ihn, warum er damals die Arbeit eines anderen gutgeheißen habe? Dieser eitle Hund wurde durch so triftige Gründe geschlagen, daß er seine Schnauze nicht anders wischen konnte, als daß er sagte: wir wollen weiter fahren, daran ist nichts Böses zu finden.«

Am 22. August richtete Servet an die Ratsherren ein Gesuch, in dem er unter Berufung auf die Apostelgeschichte und Constantin dem Großen darlegte, daß jemand wegen Streitigkeiten über religiöse Dinge nicht dem peinlichen Gericht übergeben werden dürfe. Solche Streitsachen wären zu jenen ältesten Zeiten der Kirche durch die Kirche selbst entschieden und Unbußfertige verbannt worden. So möge man auch mit ihm verfahren. »Zweitens bittet er euch, meine Herren, ihr möget bedenken, daß er weder in eurem Gebiete noch anderswo jemanden beleidigt hat, daß er weder ein Aufrührer noch Ruhestörer ist … Ferner hat er die Wiedertäufer als Empörer gegen die Obrigkeiten, welche gemeinsame Sache machen wollen, immer verworfen und verwirft sie noch … Weil er ferner auch ein Fremder ist und die Sitten des Landes nicht kennt, auch nicht weiß, wie er vor Gericht reden und verfahren soll, bittet er demütig um einen Anwalt, der für ihn spricht. Möge Gott eure Republik segnen.«

305. Die Vereidigung der Schöffen

Das Verfahren nahm seinen Fortgang, auch stellte man Servet keinen Verteidiger; doch forderte man Calvin auf, daß er die Irrtümer des Angeklagten förmlich widerlege. Calvin brauchte zu dieser Arbeit 14 Tage, während Servet auf faulem Stroh im Kerker lag. Am 15. September richtete er eine neue Bittschrift an den Rat: man möge doch das Verfahren verkürzen oder ihn entlassen. »Die Läuse fressen mich lebendig. Meine Strümpfe sind zerrissen, ich kann weder ein Kleid noch ein Hemd wechseln, ich habe nur ein ganz abscheuliches.« Der Rat wollte Servet ein Hemd und Weißzeug geben, aber Calvin hintertrieb es. Am 10. Oktober, nachdem man mehrere andere Bittgesuche unbeantwortet gelassen, schrieb Servet: Hochangesehene Herren! Es ist wohl drei Wochen, daß ich um ein Verhör nachsuche und bitte, und es nicht erlangen kann. Ich bitte euch, aus Liebe zu Jesus Christus, versaget mir nicht, was ihr einem Türken auch nicht versagen könntet, wenn er euch um Gerechtigkeit bitten würde. Ich habe wichtige und sehr notwendige Dinge zu sagen. Was den Befehl betrifft, daß man etwas für mich tun soll, damit ich mich ordentlich halten könne, so ist nichts geschehen, ich bin armseliger daran als je. Überdies plagt mich die Kälte sehr, wegen der Kolik und des Leibschadens, der mich mit anderer Not quält, die ich euch nicht schreiben kann. Es ist eine große Grausamkeit, daß ich nicht die Erlaubnis erhalte, herauszugehen, um meine Notdurft zu verrichten. Meine Herren, erteilet doch aus Liebe zu Gott, oder aus Mitleid, oder aus Liebe zur Pflicht deshalb euren Befehl.«

Man antwortete wiederum nicht.

Am 21. Oktober wurde nach dreitägiger Beratung das Urteil gesprochen. Einige wenige Richter stimmten für Kerker, die Mehrzahl für die Todesstrafe.

Am Morgen des 26. Oktober verkündete man Servet, daß das Todesurteil am nächsten Tage vollstreckt werden solle. Der Unglückliche brach in Tränen aus und flehte um Barmherzigkeit. Calvin schilderte diese Szene mit den Worten: »Er zeigte eine viehische Dummheit, als man ihm sein Los ankündigte. Nachdem er das Urteil angehört hatte, stellte er bald seine Augen wie ein Tölpel und stieß tiefe Seufzer aus, bald heulte er wie ein Wütender. Er hörte nicht auf, in spanischer Weise zu brüllen: Barmherzigkeit, Barmherzigkeit.« Ein Gemütsmensch, wahrlich, dieser Gottesmann!

Als am Tage der Hinrichtung Farel Servet zu bewegen versuchte, seine Worte und Lehren zurückzunehmen, blieb dieser standhaft.

Auf dem Richtplatze wurde Servet mit einer eisernen Kette an einen Pfahl gebunden. Sein Buch von der Dreieinigkeit hing ebenfalls an dem Pfahle. Den Kopf des »Ketzers« hatte man mit einem mit Schwefel getränkten Strohkranz gekrönt. »In dieser Stellung blieb er lange vor einer unermeßlichen Volksmenge zur Schau gestellt. Er bat den Henker, er möchte die Zubereitung zur Hinrichtung beschleunigen. Der Henker, welcher mit zitternder Hand die großen Reisigbündel um das Opfer sammelte und reihte, konnte nicht schneller gehn. Er zündete den Holzstoß an, der langsam brannte … Die Füße des armen Sünders waren in der Glut versteckt, der Kopf schwebte in einer Wolke von Rauch und Schwefel … In dem Augenblicke, in welchem die Flamme das Angesicht verzehren wollte, stieß er ein so entsetzliches Röcheln aus, daß die Menge in eine Totenstille versank. Einige aus dem Volke liefen, vom Mitleide gerührt, hinzu, um den Henker zu helfen und den Servet mit dem angezündeten Reisig zu ersticken.« Solche Taten lassen einen das gegen die Kirche geschleuderte ingrimmangefüllte Wort des französischen Aufklärers verstehen: Écrasez l'Infâme – Rottet die Niederträchtige aus!

Die frommen Kämpfer der Reformation dachten freilich anders über die Tat. Zwinglis Nachfolger Bullinger spendete ihr lauten Beifall, und selbst der sanfte Melanchthon fand es ganz in der Ordnung, daß solch ein Ketzer lebendig geschmort wurde!