|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Kampf der Stände in den österreichischen Erblanden um die Unabhängigkeit. – Wahl Friedrichs V. von der Pfalz zum König von Böhmen. – Der böhmische Krieg. – Feige Haltung der protestantischen Fürsten. – Ernst von Mansfeld und Christian von Braunschweig als Parteigänger der protestantischen Sache. – Zügellose Kriegsführung der beiden Söldnerführer. – Das Söldnerwesen des dreißigjährigen Krieges, seine ökonomischen Wurzeln und seine verhängnisvolle politische Bedeutung. – Junkerliche Schnapphähne. – Exzesse der kaiserlichen Truppen. – Kriegsbilder aus einem Zeitroman. – Der pfälzische und der dänische Krieg. – Die Koalition des Auslandes. – Albrecht von Wallenstein. – Verleumdungen Wallensteins. – Tilly und Wallenstein. – Wallensteins staatsmännische Projekte. – Krämergeist der Hanseaten. – Die Mißgunst der Fürsten. – Ligistisch-jesuitische Intriguen. – Törichte Politik des Kaisers. – Wallensteins Sturz. – Neue Wetterwolken.

Der dreißigjährige Krieg entzündete sich an böhmischen Wirren.

Auch in den kaiserlichen Erblanden war die Entwickelung die gleiche gewesen wie in Deutschland. Adel und Städte hatten den Protestantismus als Banner im Kampfe gegen die monarchische Gewalt aufgepflanzt. In Böhmen hatten die Stände dem Kaiser Rudolf (1576-1612) den Majestätsbrief abgetrotzt, den auch Kaiser Matthias (1557-1619) noch respektieren mußte. Dieser Majestätsbrief verlieh, gleich dem Augsburger Religionsfrieden, den Ständen das Recht, die Reformation einzuführen. Gleich Böhmen hatten auch die anderen österreichischen Erbländer eine ähnliche Unabhängigkeit zu erlangen versucht. Diese Bestrebungen, die nichts anderes als die Zertrümmerung der österreichischen Hausmacht bedeuteten, stießen bei dem Nachfolger des Kaisers Matthias, dem Jesuitenzögling Ferdinand II. (1578-1637) auf den nachdrücklichsten Widerstand.

Die Konflikte zwischen den Ständen und Ferdinand verschärften sich bald zum Ausbruch offener Feindseligkeiten. Die Stände von Böhmen, Mähren und Schlesien wählten im August 1619 das Haupt der Union, den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, zum König. Dadurch, daß der Kurfürst von der Pfalz die Wahl zum König wider Ferdinand annahm, wurde der Krieg aus dem böhmischen Winkel nach Deutschland verschleppt.

Kaiser Ferdinand gewann in dem Krieg um Böhmen die Liga dadurch für sich, daß er ihrem Haupte, dem bayrischen Kurfürsten Maximilian (Bild 388), die pfälzische Kurwürde versprach. Zugleich bewog Ferdinand den protestantischen Kurfürsten von Sachsen dadurch zur Neutralität, daß er ihm Aussichten auf den Erwerb der Lausitz machte. Überhaupt zeigten die protestantischen Fürsten wieder einmal einen solchen Mangel an politischer Einsicht und politischem Solidaritätsgefühl, daß sie es stumpfsinnig mit ansahen, wie der »Winterkönig« Friedrich V. aus Böhmen herausgejagt und der Protestantismus und die ständische Unabhängigkeit in Böhmen und den anderen Erblanden vollständig vernichtet wurde.

Ja selbst als Ferdinand durch die ligistischen Truppen die Pfalz besetzen und gewaltsam zum Katholizismus zurückführen ließ, als Maximilian von Bayern die pfälzische Kurwürde zugesprochen erhielt, brachten es die mächtigsten der protestantischen Fürsten, die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, trotz aller Bedrohung der protestantischen Sache nicht weiter als zu papierenen Protesten!

Nur einige Fürsten dritten Ranges, der Graf Ernst von Mansfeld, der Herzog Christian von Braunschweig und der Markgraf Friedrich von Baden-Durlach, kamen dem Pfälzer zu Hülfe, freilich weniger aus Sympathie für die gemeinsame protestantische Sache, als in der Hoffnung, als Führer von Söldnerhaufen reiche Beute machen zu können. Diesen Parteigängern des Protestantismus gebührt auch das Verdienst, die hunnenmäßige Plünderung ihrer Söldnerhorden zum Prinzip der Kriegsführung erhoben zu haben.

Nach mehrjährigem Feldzuge war es – im Jahre 1623 – dem Feldherrn der Ligisten, Tilly (Bild 389), gelungen, die oft geschlagenen Bandenführer vollends über die deutsche Grenze zu jagen. Als aber das Haus Habsburg durch diese glückliche Kampagne auf eine imponierende Höhe seiner Macht emporgehoben war, legte sich wieder einmal das mißgünstige Ausland ins Mittel. Frankreich zwar war in diesem Augenblick zu sehr mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, um gegen Österreich komplottieren zu können. Dafür übernahmen England und Holland die Führung.

Friedrich V., der Exkönig von Böhmen, der verjagte Kurfürst von der Pfalz, war als Schwiegersohn des Königs von England unablässig bemüht, diesen zu Hülfsaktionen für ihn zu veranlassen. Holland, der alte Feind der Habsburger, fühlte sich durch das Festsetzen spanischer Truppen in der Kurpfalz bedroht und war deshalb um so geneigter zu einem Gegenstoße gegen die habsburgische Macht. So schlossen England und Holland ein Bündnis zum Seekriege gegen die spanischen und zum Landangriff gegen die österreichischen Habsburger. Zum Landkriege wurde der König von Dänemark gewonnen, dem man reiche Geldmittel zur Anwerbung eines Heeres zur Verfügung stellte. Und während man so vom Norden her zum Angriff schritt, veranlaßte man gleichzeitig die Türkei und ihren Vasallen, den lutherischen Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen, zum Angriff von Osten.

So begann nach dem böhmischen und dem pfälzischen Feldzug die dritte Periode des dreißigjährigen Krieges: der niedersächsisch-dänische Krieg (1625-29).

Um den ihm drohenden schweren Angriffen der Auslandsmächte standzuhalten, stellte Ferdinand neben dem ligistischen Heer noch ein eigenes Heer auf unter der Führung eines böhmischen Kriegsmannes: Albrecht von Wallenstein (Bild 387). Namentlich der Strategie dieses gewaltigen Feldherrn war es zu danken, daß der feindliche Einbruch siegreich zurückgeschlagen wurde und 1629 Christian IV. von Dänemark (Bild 390) den Frieden von Lübeck schließen mußte, durch den er gelobte, sich künftig nicht mehr in die Reichsangelegenheiten einmischen zu wollen.

386. Der Prager Fenstersturz

Abermals stand Ferdinand auf der Höhe seiner Macht. Nicht nur seine Feinde waren niedergeworfen: er besaß auch in dem Heere Wallensteins ein Gegengewicht gegen die Macht seiner eifersüchtigen katholischen Verbündeten, der in der Liga vereinigten Fürsten. Diese katholischen Fürsten waren freilich sehr schlecht auf den kaiserlichen Feldherrn zu sprechen. Wallenstein hatte, obwohl selbst Katholik, den Krieg nicht im Interesse der katholischen Fürsten, sondern im Sinne einer starken einheitlichen Reichsgewalt geführt. Sein, dem kaiserlichen Ministerium entwickeltes Programm ging dahin, den fürstlichen Absolutismus durch Unterhaltung einer starken kaiserlichen Armee völlig zu brechen und ein nach außen wie nach innen starkes Kaisertum zu schaffen. Um diese Pläne zu verwirklichen, sollte der Kaiser auf jede habsüchtige Hauspolitik verzichten und religiöse Toleranz üben.

Diese Pläne Wallensteins waren den Fürsten der Liga in tiefster Seele verhaßt. Von einem starken Kaisertum wollten sie nichts wissen, da ihnen die territoriale Unabhängigkeit nicht minder ans Herz gewachsen war, wie den protestantischen Fürsten. Sie setzten deshalb alle Hebel der Intrigue in Bewegung, um Wallenstein zu stürzen. Sie traten sogar mit den protestantischen Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg in Verbindung, um mit diesen gemeinsam gegen Ferdinand vorzugehen, falls dieser nicht ihrem Drängen folgen und Wallenstein absetzen sollte.

Der Kaiser selbst aber stand zu sehr unter jesuitischem Einfluß, um den Bestürmungen der Liga standzuhalten. Er ließ den Mann, der mit seiner Armee ein starkes Kaisertum aufrichten und den Fürstenabsolutismus brechen wollte, in schnödem Undank fallen und schenkte den Einflüsterungen der katholischen Fürsten Gehör.

Wallenstein wurde entlassen und seine konfessionell versöhnliche Politik aufgegeben. Ferdinands jesuitische Beichtväter setzten es durch, daß der Kaiser gleichzeitig mit dem Lübecker Frieden das Restitutionsedikt erließ, wodurch die Calvinisten ausdrücklich vom Augsburger Religionsfrieden ausgeschlossen wurden. Zugleich wurde – und das war vollends verhängnisvoll – angeordnet, daß alle seit dem Passauer Vertrag eingezogenen mittelbaren Kirchengüter und alle seit dem Augsburger Religionsfrieden reformierten unmittelbaren Stifter den Katholiken zurückgegeben werden sollten! Diese Verordnung bedeutete den völligen Umsturz der politischen Verhältnisse des nördlichen Deutschlands. Sie bedrohte den wertvollsten Besitz der protestantischen Fürsten. Sie konnte von diesen unmöglich akzeptiert werden.

Hinzukam, daß um diese Zeit auch Frankreich wieder freie Hand bekommen hatte. Und Frankreich benutzte diese Aktionsfreiheit sofort dazu, gegen die verhaßten Habsburger wieder eine große Verschwörung anzuzetteln. Namentlich spornte es den Schwedenkönig Gustav Adolf, der schon lange zu einem Beutezug gegen Deutschland auf der Lauer lag, zum Losschlagen an.

So kam es, daß der dritten Periode des Krieges unmittelbar die vierte auf dem Fuße folgte. Noch fast zwanzig Jahre lang sollte die Kriegsfurie das bejammernswerte Land durchtoben!

Der Kampf der Stände der österreichischen Erblande um Unabhängigkeit und das Recht der freien Religionsübung war begünstigt worden teils durch die ewigen Türkenkriege, teils durch den Hader unter den Erbberechtigten selbst. Die Stände des Erzherzogtums Österreich hatten die Religionsfreiheit mit ihrer Hülfe gegen die Türken erkauft. Ungarn, Mähren und Böhmen kamen zu ihrer Unabhängigkeit durch einen wenig anmutigen Bruderzwist im Hause Habsburg. Kaiser Rudolf II., ein träger und schwachsinniger Phantast, ließ die Zügel der Regierung so sehr am Boden schleifen, daß sie sein Bruder Matthias aufgriff. Matthias entriß seinem kaiserlichen Bruder zunächst Ungarn und Mähren. Um sich die Stände dieser Länder geneigt zu machen, machte er ihnen weitgehendste Zugeständnisse. Rudolf aber suchte die Stände Böhmens dadurch vom Abfall abzuhalten, daß er in dem Majestätsbrief dem böhmischen Feudaladel noch größere Konzessionen machte. Als nach Rudolfs Tode Matthias Kaiserwürde und Erbländer zugefallen waren, kam es in Böhmen zu scharfen Konflikten zwischen dem böhmischen Adel und der kaiserlichen Statthalterschaft. Der Adel erhob sich und warf die kaiserlichen Beamten nach böhmischer Sitte aus dem Fenster des Prager Schlosses (Bild 386). Als nun auch Matthias 1619 starb und der strengkatholische Erzherzog Ferdinand seinen Erbanspruch geltend machte, weigerten sich die Böhmen, ihn als König anzuerkennen, vielmehr übertrugen sie dem Führer der Union, dem Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, die Königskrone.

387. Wallenstein. Nach einem Gemälde von van Dyck

Friedrichs Herrlichkeit war aber nur von kurzer Dauer. In der Schlacht am Weißen Berge bei Prag erlitten seine Truppen am 8. November 1620 eine vernichtende Niederlage. Geschlagen und geächtet entfloh er nach der Pfalz. Aber die kaiserlichen Heere folgten ihm auch hierher. Ferdinand wollte ihm auch sein Stammland und seine Kur entreißen, überhaupt gedachte er, dem Protestantismus einen vernichtenden Schlag zu versetzen.

Gleichwohl verhielten sich die protestantischen Fürsten so apathisch, als ob sie der ganze Kriegshandel gar nichts anginge. Hatten sie schon die Wahl Ferdinands zum Kaiser gleichgültig zugelassen, so erhoben sie jetzt auch keinen Protest, als Ferdinand über den landesflüchtigen Pfälzer die Acht verhängte, trotzdem er dazu nach dem bestehenden Reichsrechte der Zustimmung der Kurfürsten bedurft hätte. Auch die eigenmächtige Verfügung über die pfälzischen Besitzungen Friedrichs bedeutete die ärgste Verletzung der fürstlichen Souveränität. Und das Vorgehen Ferdinands bedrohte überhaupt das ganze konfessionelle Gleichgewicht im Reiche. Wurde die pfälzische Kur an Bayern übertragen, so standen vier katholischen Stimmen – Bayern, Mainz, Trier, Köln – nur noch zwei protestantische – Sachsen und Brandenburg – gegenüber. Den vier katholischen Stimmen gesellte sich dann noch die siebente Kur, die nach der Unterwerfung Böhmens dem Kaiser gehörte. Die Interessen der protestantischen Fürsten waren also ärger denn je bedroht, aber die Feigheit und der jämmerliche Egoismus dieser traurigen Gesellschaft ließen es zu keiner Intervention zugunsten des Pfälzers kommen. Nur drei kleine Potentaten ergriffen für diesen Partei, Ernst von Mansfeld, Christian von Braunschweig und Friedrich von Baden-Durlach. Namentlich um die Häupter der beiden Erstgenannten hat die protestantische Geschichtslegende einen idealisierenden Schleier gewoben. In Wirklichkeit waren diese beiden Streiter des Protestantismus nichts als Raubgesellen größeren Stiles, rohe, gewalttätige Führer verrohter und verlotterter Landsknechtshaufen. Sie praktizierten zuerst in größerem Maßstabe den schändlichen Grundsatz, daß der Krieg den Krieg ernähren müsse. Sie machten sich nicht die geringsten Skrupel um die Unterhaltungskosten ihrer Söldnerhaufen, sondern preßten und plünderten alle Landstriche aus, die sie bei ihren Kreuz- und Querzügen berührten, ganz einerlei, ob es Freundes- oder Feindesland war.

Der Mansfelder, der natürliche Sohn eines Fürsten von Mansfeld, hatte sich schon als junger Mensch in den Kämpfen in Ungarn ausgezeichnet. Seine zügellose Lebensweise und eine häßliche Spiel- und Duellgeschichte hatten jedoch seine Karriere im österreichischen Heere verdorben. Dann hatte er in Belgien ein Reiterregiment befehligt, »das sich aber durch Mangel an Disziplin, durch Räubereien und Gewaltsamkeiten aller Art auszeichnete und so gleichsam einen Vorgeschmack der Art der Kriegführung gab, welche Mansfeld später im dreißigjährigen Kriege in ein förmliches System gebracht hat«. (Winter.) Eine Zeitlang kämpfte er im jülich-cleveschen Erbfolgestreit auf katholischer Seite, um dann, in die Gefangenschaft seiner protestantischen Gegner gefallen, ohne Umstände in deren Sold zu treten – ein echter Landsknecht! Als der Krieg in Böhmen ausbrach, führte Mansfeld im Auftrag des Herzogs von Savoyen, eines erbitterten Gegners der Habsburger, Friedrich V. einige tausend Mann zu. Seine späteren Feldzüge führte er teils in ausländischem Solde, teils auf eigene Faust als politischer Glücksritter.

Eine dem Mansfelder nahe verwandte Natur war Christian von Braunschweig, der Administrator des Bistums von Halberstadt, der »tolle Christian« genannt. Dieser lutherische Bischof war, des üppigen Lotterlebens an seinem Hofe müde geworden, an der Spitze einer Schwadron in holländische Dienste getreten. Im August 1621 erbot er sich bei einer Zusammenkunft mit dem Prinzen von Oranien, für den Pfalzgrafen ein Heer anwerben zu wollen. Daß er trotz der Abmahnungen seiner nächsten Verwandten die Partei des Pfälzers ergriff, hatte mehrere Ursachen. Sein Bistum Halberstadt war ihm durch den Kaiser nicht bestätigt worden, es war also durch den Sieg der katholischen Waffen bedroht. Neigte sich aber der Sieg auf die Seite des Pfälzers und seine Parteigänger, so eröffnete sich ihm die Aussicht, zu seinem Bistum noch mehrere reiche Pfründen, wie die Probstei Braunschweig und die Abtei Michaelstein hinzuzugewinnen. Schließlich lockte die Kriegsbeute, nicht das letzte Anziehungsmittel für den durch zügellose Schwelgereien über und über Verschuldeten. Wenn Christian sich dadurch mit einem gewissen romantischen Nimbus zu umgeben verstand, daß er den Handschuh der vertriebenen Böhmenkönigin, seiner Base, an seinen Helm steckte und sie dadurch als Dame seines Herzens ausgab, für die er das Schwert führe, wenn er sich ferner den Wahlspruch erkor: »Gottes Freund und der Pfaffen Feind,« so war er doch weder ein galanter Ritter, noch ein besonders freier und feiner Kopf. Er war ein Kondottiere gleich dem Mansfelder, ein roher Genußmensch gleich den meisten Fürsten seiner Zeit, ein fahrender Glücksritter, der sich auf Kosten des gebrandschatzten, ausgeraubten Volkes den Beutel zu füllen gedachte.

388. Kurfürst Maximilian I. von Bayern

Zu diesen beiden Abenteurern hatte sich Markgraf Friedrich von Baden-Durlach gesellt, der als Calvinist dem Untergang des Hauptträgers des deutschen Calvinismus, des Pfalzgrafen Friedrich V., nicht tatenlos zuschauen mochte.

Der pfälzische Krieg trug dank der Kriegsführung des Mansfelders und Halberstädters den Charakter der entsetzlichsten Landesverwüstung. Der erstere hatte sich von Böhmen bis zur Pfalz durchgeschlagen. Dort vereinigte er sich nach einem Abstecher nach dem Bistum Speier und nach dem Elsaß mit den Horden Christians, der nach der Ausplünderung der Bistümer Paderborn und Münster heranmarschiert war. Nach einem kleinen Erfolg über Tilly trennten sich ihre Haufen wieder. Mansfeld unternahm einen Verwüstungszug durch das Darmstädtische Gebiet. Unterdessen wurden Markgraf Friedrich und Christian in zwei Schlachten von Tilly geschlagen. Die Reste der geschlagenen Truppen vereinigten sich mit dem Heere Mansfelds, der sich abermals nach dem Elsaß wendete. Als sie sich auch hier nicht halten konnten, flüchteten Mansfeld und Christian nach Frankreich und Holland. Ihre Söldnerbanden setzten hier ihr Plündern und Sengen fort, bis sie durch ein spanisches Heer bei Fleurus völlig auseinandergesprengt wurden. Doch fielen die beiden Bandenführer bereits 1623 wieder von Holland aus in Niedersachsen ein. Ihre getrennten Haufen wurden von Tilly geschlagen und aufgerieben, nachdem sie Ostfriesland und Westfalen furchtbar ausgeraubt hatten.

Die Feldzüge des Mansfeld und Christian von Braunschweig trugen schon ganz den scheußlichen Charakter jener vandalischen Plünderungswut, die Deutschland am Ende des Krieges bettelarm und im Zustand grenzenloser Barbarei zurückließ. Die beiden protestantischen Bandenführer entwickelten das System der Söldner-Kriegsführung bereits in all seinen bestialischen Konsequenzen. –

Schon in den die Bauernkriege behandelnden Kapiteln ist vom Söldnertum die Rede gewesen, jener handwerksmäßigen Kriegerkaste, deren Hülfe es ganz allein das Herrentum zu danken hatte, daß es die Erhebungen des Volkes im Blute zu ersticken vermochte. So verhängnisvoll das Söldnertum bereits für das sechzehnte Jahrhundert wurde: erst im siebzehnten Jahrhundert, im dreißigjährigen Kriege, gelangte es zur furchtbarsten Entfaltung, indem es sozusagen die politische Herrschaft an sich riß, sich zum Selbstzweck setzte und den Krieg nur des Krieges, des Raubens und Brennens wegen führte.

Das Söldnerwesen war ein Produkt der ökonomischen Entwickelung. In der germanischen Urzeit hatte die allgemeine Wehrpflicht aller Freien bestanden. Während der Herrschaft des Feudalsystems hatte sich als Wehrverfassung das Lehenssystem entwickelt. Mit der Entwickelung der Städte, wo sich die Wehrpflicht mit dem Betrieb des Gewerbes schlecht vertrug, mit der Ausbreitung des Warenbetriebes und der Geldwirtschaft entwickelte sich das Söldnerwesen. Das Söldnerheer aber diente seinem Herrn nur so lange, als er entsprechend zahlte. Kein Geld, keine Schweizer! Es ging morgen zum Gegner über, wenn der bessere Bedingungen bot. »Dieses Verhältnis, mit dem Söldnerwesen seit seinem Entstehen untrennbar verbunden, hat insbesondere den Kriegen des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts seinen Stempel aufgeprägt. Aus ihm ging der verhängnisvolle, ganz ungebührliche Einfluß hervor, der durch die Unzuverlässigkeit schlecht bezahlter Heerhaufen auf den Gang der Weltgeschichte ausgeübt worden ist … Niemals hätte der dreißigjährige Krieg so lange dauern können, wenn nicht bei jeder friedlichen Wendung ehrgeizige und beutelustige Obristen und Soldaten genug bereit gewesen, für das Geld irgend einer Macht, die im Trüben fischen wollte, gegen jedermann zu kämpfen«. (Ehrenberg.)

Zuerst hatten hauptsächlich die Schweizer das Hauptkontingent der Söldner gestellt. Dann bildeten die Spanier einen großen Teil der Heere der europäischen Kriege. Endlich hatte aber auch Deutschland selbst eine Masse berufsmäßiger Kriegsknechte erzeugt. Wie wir im Kapitel XVIII sahen, bildete das Reislaufen namentlich für die ärmeren schweizer Kantone eine wichtige Erwerbsquelle. Neben der Lust zum abenteuerlichen, ausschweifenden Kriegsleben war also vor allen Dingen die ökonomische Notlage die Ursache des Landsknechtstums. Je mehr Deutschland von der ehemaligen Höhe seines Wohlstandes herabsank, je größer die Zahl des Proletariats wurde, desto massenhafter wurde der Zulauf zum Landsknechtstum, dessen schändliche Raubwirtschaft ihrerseits wieder den Volkswohlstand immer mehr zerrüttete.

389. Tilly. Nach einem Gemälde von van Dyck

Im Beginn des sechzehnten Jahrhunderts trat der wirtschaftliche Niedergang auf allen Gebieten kraß hervor. Die Hansa befand sich in völligem Zerfall, auch der Handel Süd- und Westdeutschlands lag kläglich darnieder. Was vom Handel noch übrig geblieben war, wurde von den Territorialfürsten durch ungeheuerliche Zollschröpfungen künstlich ruiniert. »Zu den hochbeschwerlichen und schier unerschwinglichen Zöllen auf Wasser und Land, so allen inländischen Handel in Abfall bringen, kommt die Unsicherheit der Reichsstraßen, so für Kaufmannspersonen und ihre Güter voll tätlicher beschwerlicher Angriffe und gar häufig von Straßenräubern gleich wie belagert sind,« klagte man in Beschwerden an die Reichstage. Während der kleine Handel unter der Konkurrenz ausländischer Hausierer und Krämer litt, während jüdische und christliche Wucherer den kleinen Mann aussogen, konkurrierten die »Gesellschaften Monopolia«, große Handelsgesellschaften, die geringeren Kaufleute rücksichtslos nieder und beuteten die Konsumenten durch unverschämte Preistreibereien aus. Der allgemeine wirtschaftliche Zerfall wurde noch beschleunigt durch die Zerrissenheit und die frechen Mogeleien im Münzwesen. Eine der Hauptursachen für die Münzverschlechterung lag in dem zunehmenden Verfall des Bergbaues, über den aus allen Landesteilen Klagen geführt wurden. Vergebens mühten sich einsichtige Elemente, »eine gleichmäßige, beständige, richtige und wahrhaftige Münze im Reiche aufzurichten«. Reichstagsbeschlüsse und Konventionen zwischen den Städten wurden einfach nicht innegehalten. Der konfessionelle Hader entfremdete und verfeindete die Stände derart, daß sie sich selbst im Münzwesen gegenseitig bekriegten. Sie übervorteilten sich gegenseitig, indem sie die guten, vollwertigen Münzen einschmolzen und geringere Münzsorten ausprägen ließen. Eine im großen Maßstabe betriebene Falschmünzerei vermehrte noch den trostlosen Wirrwarr. »Schier alles im Münzwesen lief auf die Ausnutzung der arbeitsamen Menschen aus.« Wie konnte bei solchem Unfug Handel und Wandel gedeihen!

Mit dem Niedergang des Bergbaues verschlechterte sich auch das Los der Bergarbeiter. Die Arbeitszeit wurde länger, die Entlohnung kärglicher. Dagegen stiegen die Preise der Lebensmittel. Auch die Lage der Handwerksgesellen verschlechterte sich zusehends. Die Zünfte waren zu einem aristokratischen Kastenwesen, zu Versorgungs- und Bereicherungsanstalten für eine Anzahl privilegierter Meisterfamilien geworden, welchen die Gesellen mehr und mehr als Lohnproletarier gegenübertraten, denen jede Aussicht auf spätere Selbständigkeit fehlte. Gleich allen anderen Gewerbsständen lag auch das Handwerk darnieder: »Der Faktor, der dem Gewerbe das Leben einhaucht, der Handel, war verloren, die Versendung deutscher Produkte an fremde Märkte durch die vielen Territorialzölle geradezu unmöglich. Die deutsche Industrie war somit fast ganz auf den einheimischen Markt angewiesen, mit anderen Worten, auf das platte Land. Die ganz verkümmerte Landwirtschaft aber lieferte nur wenigen Grundherren ein beträchtliches Einkommen, nicht der großen Masse der Bauern. Letztere war vielmehr für die große Mehrzahl der für den Export geeigneten Artikel kaufunfähig, und die ungleichmäßige Einkommensverteilung traf darum jetzt mit harten Schlägen die einheimische gewerbliche Produktion.« (Schanz.)

Dieser allgemeine wirtschaftliche Niedergang setzte in allen Berufsarten eine Menge Überzähliger frei, die meisten im Handwerk und der Landwirtschaft. Diese Existenzlosen bildeten teils das ungeheure Heer der Landfahrer (vgl. voriges Kapitel) oder sie nahmen als Söldner Dienste. Diese Söldner betrieben den Kriegsdienst als Gewerbe, sie suchten unter der Fahne Gewinnst und rohen Lebensgenuß. Die Sache, für die sie ihr Blut vergossen, war ihnen völlig gleichgültig, sie lockte nur Sold und Beute. Gefangene traten ohne jeden Skrupel in das Heer des Siegers ein und kämpften gegen ihre ehemaligen Kameraden. Nach einer Niederlage gingen Tausende freiwillig zu dem Sieger über, bei dem sich bessere Chancen auf Kriegsbeute zu eröffnen schienen.

Diese Landsknechtshorden, die im Verlaufe des dreißigjährigen Krieges aus einem immer bunteren internationalen Gemisch bestanden, deren Regimenter sich aus Deutschen, Schweizern, Spaniern, Italienern, Ungarn, Kroaten, Wallonen, Schweden usw. zusammensetzten, ertrugen natürlich keinerlei straffe Disziplin. Setzten sie doch nur Blut und Leben ein, um ein recht wüstes und tolles Leben zu führen. Auf ihren Märschen stahlen und brandschatzten sie, soviel sie nur zusammenbringen konnten. Im Verlaufe des Krieges wurden sie immer erfinderischer in höllischen Martern, um Bürger und Bauern zur Herausgabe ihrer Habe zu zwingen. Kein weibliches Wesen war vor ihrer viehischen Brunst sicher. Oft mordeten und brannten sie aus reiner Lust an der Zerstörung (Bild 395 und 396.)

390. Christian IV. von Dänemark

Um dies verwahrloste Gesindel auch nur notdürftig in militärischer Zucht zu halten, bedurfte es einer Unzahl von Gerichts – und Polizeipersonen. Ein aus 3000 Köpfen bestehendes Regiment zählte zur Zeit des dreißigjährigen Krieges als obersten Gerichtsbeamten einen Schultheiß (Bild 391), außerdem einen Gerichtswebel, zehn Gerichtsleute, einen Gerichtsschreiber, einen Profoß (Bild 393), zwei Trabanten desselben, einen Profoß-Leutnant, drei Streckenknechte, einen Scharfrichter, einen Hurenwebel, dazu in der Regel einen Rumormeister; also dreiundzwanzig zu des Obersten Stab gehörige Gerichts- und Polizeibeamte und Knechte. (Müller.) Und trotzdem: »der Kapellan predigte, der Steckenknecht prügelte, der Schultheiß urteilte, der Profoß schlug in Eisen, der Scharfrichter henkte, in effigie und in Person, und schlug Köpfe ab, aber – besser wurde es nicht.«

Die Offiziere waren ja zudem nicht besser wie die Gemeinen. Sie waren meist jüngere Söhne vom Adel, selbst aus Fürstenhäusern. Sie ergriffen das Kriegshandwerk, um ein möglichst wildes und zügelloses Leben führen und recht viel Beute zusammenrauben zu können. Als beim Ausbruch des böhmischen Krieges Johann Georg von Sachsen seinen Untertanen verboten hatte, Kriegsdienste zu nehmen, wurde er von allen Seiten von den Junkern um die Erlaubnis bestürmt, sich doch anwerben lassen zu dürfen. So begründete ein Junker sein Gesuch mit den Worten: »damit er nicht in seiner Beförderung und Übung im Kriegswesen, darinnen er seine Wohlfahrt zu suchen sich vorgenommen, gehindert werden möge.« Ein anderer adliger Schnapphahn ersucht gleichfalls um diese Erlaubnis, da er » kein ander Handwerk gelernt«, als das Beutemachen im Kriege. Die Junker pflegten sich nicht gern mit Bildung zu beschweren. Sie gönnten den gelehrten Doktoren einen Sitz im Kollegium der Fürsten, sie überließen den Bürgerlichen auch gern die untergeordneten Stellungen im Staatsdienst, um ausschließlich dem adligen Gewerbe des Menschenmordens und Beutemachens obzuliegen. Man betrieb das alte Wegelagererhandwerk in etwas modernisiertem Stile.

Ein überaus anschauliches Bild von dem Treiben der Soldateska während des dreißigjährigen Krieges hat uns Grimmelshausen in seinem biographischen Roman: »Der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus« hinterlassen. Der Verfasser dieses realistischen Schelmenromans hat selbst – zuerst als Troßbube, später als Reiter – viele Jahre lang das Kriegsleben durchgekostet. Seine mit naiver Treuherzigkeit vorgetragenen Schilderungen zeigen uns die ganze furchtbare Verwilderung der Zeit.

Den Überfall seines elterlichen Gehöftes durch eine Schar Soldaten erzählt Grimmelshausen wie folgt:

»Das erste, was diese Reiter taten und in den schwarz gemalten Zimmern meines Knans (Vaters) anfingen, war, daß sie ihre Pferde einstellten. Hernach hatte ein jeglicher seine besondere Arbeit zu verrichten, deren jede lauter Untergang und Verderben anzeigte. Denn obwohl etliche anfingen zu metzgern, zu sieden und zu braten, so daß es roch, als sollte eine lustige Schmauserei gehalten werden, so waren hingegen andre, die durchstürmten das Haus unten und oben. Andre machten von Tuch, Kleidungen und allerlei Hausrat große Pakete zusammen, als ob sie irgend einen Krämpelmarkt anstellen wollten; was sie aber nicht mitzunehmen gedachten, wurde zerschlagen und zugrunde gerichtet … Etliche schüttelten die Federn aus den Betten und füllten hingegen Speck, anderes dürres Fleisch und sonstiges Gerät hinein … andere schlugen Ofen und Fenster ein … Kupfer- und Zinngeschirre schlugen sie zusammen und packten die verbogenen und verderbten Stücke ein; Bettladen, Tische, Stühle und Bänke verbrannten sie … Häfen und Schüsseln mußten endlich alle entzwei … Unsere Magd ward im Stalle derart behandelt, daß sie nicht mehr aus demselben herausgehen konnte … Den Knecht legten sie gebunden auf die Erde, stellten ihm ein Sperrholz in den Mund und schütteten ihm einen Melkkübel garstiges Mistlachenwasser in den Leib … Dadurch zwangen sie ihn, eine Partei anderwärts zu führen, allda sie Menschen und Vieh hinwegnahmen und in unsern Hof brachten …«

391. Der Schultheiß

»Da fing man nun erst an, die Steine von den Pistolen und hingegen statt deren die Daumen der Bauern aufzuschrauben und die armen Schelme so zu foltern, als wenn man hätte Hexen brennen wollen; maßen sie auch einen von den gefangenen Bauern bereits in den Backofen steckten und mit Feuer hinter ihm her waren … einem anderen machten sie ein Seil um den Kopf und wickelten es mit einem Bengel zusammen, so daß ihm das Blut zu Nase, Mund und Ohren hinaussprang. Kurz es hatte jeder seine eigene Erfindung, die Bauern zu peinigen, und also auch jeder Bauer seine eigene Marter … Von den gefangenen Weibern, Mägden und Töchtern weiß ich etwas Besonderes nicht zu sagen, weil mich die Krieger nicht zusehen ließen, wie sie mit ihnen umgingen. Nur das weiß ich noch recht wohl, daß man zum Teil hin und wieder in den Winkeln erbärmlich schreien hörte, und ich schätze wohl, daß es meiner Mutter und unsrer Ursele nicht besser ergangen, als den anderen …« (Bild 400).

Wie man sieht, waren die Soldaten ebenso erfinderisch im Aussinnen scheußlichster Martern, wie Kirche und Obrigkeit, wenn es galt, Ketzer oder Aufrührer langsam zu Tode zu quälen. Die entmenschten Mordbrennerbanden übten aber schließlich nur, was sie der Pfaffenkultur abgesehen hatten! –

Den Ausgang des pfälzischen Krieges haben wir in der Einleitung zu unserem Kapitel schon charakterisiert. Mansfeld und Christian wurden von Tilly abermals über die Grenze getrieben, während der Pfälzer sich an den Hof seines Schwiegervaters, des Königs von England, geflüchtet hatte. Die pfälzische Kurwürde aber wurde auf einem Reichstag in Regensburg im Jahre 1623 trotz des Protestes der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg dem Herzog von Bayern übertragen.

Gegen den siegreichen Kaiser bildete sich jedoch nun eine ausländische Koalition: Holland, England, Dänemark und die Türkei nahmen sich der »protestantischen Sache« an, um das Haus Habsburg von seiner Höhe wieder herabzustürzen. Holland und England verpflichteten sich zur Aufbringung der Kriegskosten, während Christian IV. von Dänemark der Leiter der kriegerischen Aktionen sein sollte.

Der Dänenkönig hatte schon seit langem ein begehrliches Auge auf die norddeutschen Bistümer geworfen. Während des pfälzischen Krieges hatte er eine dem Kaiser wohlwollende Neutralität gewahrt, weil er hoffte, durch ein Zusammengehen mit dem Kaiser am ersten in den Besitz der ersehnten deutschen Gebietsteile zu gelangen. So hatte er bisher sowohl die Annahme der böhmischen Krone durch den Pfalzgrafen verurteilt, wie das Treiben seines Neffen Christian von Braunschweig. Als aber der Kaiser keine Miene machte, seine Annektionsgelüste zu befriedigen, vollzog sich in seiner Politik ein völliger Umschwung. Er hoffte jetzt dadurch, daß er sich den Gegnern des Kaisers anschloß, seinen Landhunger stillen zu können. Deshalb schenkte er den Werbungen Hollands und Englands Gehör. Trotzdem schwankte er noch im Sommer 1624. Erst die Furcht, der Schwedenkönig Gustav Adolf werde an seiner Stelle das Werkzeug der beiden Mächte bilden, gab die Entscheidung. Die Furcht vor der Nebenbuhlerschaft des Schwedenkönigs war auch nur zu begründet. Schon im Jahre 1623 hatte dieser Holland das Anerbieten gemacht, von Polen aus, wo er Krieg führte, in Mähren und Schlesien einzufallen, wenn ihm die Generalstaaten monatlich 50 000 Reichstaler zahlen wollten. Holland hatte damals hiervon nichts wissen wollen. Das hielt den eroberungslustigen Schweden aber nicht ab, sich im Jahre darauf mit ähnlichen Anerbietungen an Jacob I. von England und seinen Schwiegersohn, den Pfalzgrafen, zu wenden. Um dem Rivalen zuvorzukommen, ging Christian IV. schleunigst auf die Pläne der Koalition ein. Jacob I. zog seinerseits die Dienste des Dänenkönigs vor, weil dieser mit ihm verschwägert war und auch günstigere Bedingungen stellte als Gustav Adolf.

Während dergestalt die ausländischen Mächte den Raubzug gegen Deutschland vorbereiteten, verbreiteten die protestantischen Reichsstände die Losung, all diese Rüstungen würden lediglich unternommen, um den protestantischen Glauben zu schützen. Der Ruf: »Die Religion ist in Gefahr,« erscholl von den Kanzeln herab und aus den Kabinetten der mit der Koalition befreundeten Fürsten. Namentlich der Landgraf Moritz von Hessen-Kassel legte besonderen Eifer für die Koalition an den Tag. Im Braunschweigischen, wo Tilly Quartier bezogen hatte, kam es zu furchtbaren Schlächtereien zwischen dem durch Brandschatzungen erbitterten und durch religiösen Fanatismus aufgestachelten Landvolke und den Soldaten des ligistischen Feldherrn. Wo sich die »papistischen Bluthunde«, wie man Tillys Soldaten nannte, in geringerer Zahl zeigten, waren sie wütenden Überfällen ausgesetzt. Einmal wurde eine ganze Kompagnie von wütenden Bauernhaufen niedergemacht. Die Soldaten vergalten diese Angriffe mit zügelloser Bestialität.

392. Populäres Flugblatt auf den häufigen Soldatenmangel im dreißigjährigen Krieg

Im Herbst 1625 stand der Dänenkönig mit einem Heere von 30 000 Mann auf deutschem Boden. Zugleich waren wiederum Mansfeld mit 12 000 Mann und der Braunschweiger mit 10 000 Mann erschienen. Dazu waren noch Verstärkungen aus England und Holland unterwegs, so daß die Streitkräfte der Koalition im nordwestlichen Deutschland auf zirka 70 000 Mann geschätzt wurden. Dieser gewaltigen Macht hatte Tilly nur gegen 30 000 Mann entgegenzustellen. Der Feldherr der Liga wandte sich deshalb an den Kaiser mit der dringenden Bitte um Unterstützung.

Ferdinand beauftragte den Fürsten Wallenstein mit der schleunigen Aufstellung eines Heeres.

Wallenstein, »nicht nur der bedeutendste Feldherr, sondern auch, was noch mehr sagen will, der bedeutendste Staatsmann, den Deutschland in drei Jahrhunderten hervorgebracht hat« (Mehring), hatte sich aus kleinen Verhältnissen zu gewaltigem Reichtum und zum Fürstenrang emporgearbeitet. Geboren im Jahre 1583 als der Sohn eines lutherischen böhmischen Edelmannes, war der früh Verwaiste in einem Jesuitenkollegium zum Katholizismus übergetreten. Durch Beerbung mehrerer reicher Verwandten, mehr noch durch die Vermählung mit einer äußerst begüterten Witwe war er in den Besitz sehr bedeutender Mittel gekommen, die er dadurch noch ungemein vergrößerte, daß er nach der Niederwerfung des böhmischen Aufstandes von den konfiszierten Gütern der wegen ihrer Rebellion bestraften Edelleute nicht weniger als achtundsechzig aufkaufte. Seine ersten Waffentaten verrichtete Wallenstein in den Türkenkriegen in Ungarn. Im Jahre 1617 erwarb er sich großen Ruf durch ein kühnes Reiterstück. In dem Krieg gegen die Venetianer führte er mit zwei auf eigene Kosten ausgerüsteten Kompagnien Dragoner der von den Venetianern eingeschlossenen Festung Gradisca Proviant zu. Zu dem böhmischen Kriege stellte er dem Kaiser ein auf eigene Kosten ausgerüstetes Kürassierregiment zur Verfügung, an dessen Spitze er sich mehrfach auszeichnete. Seine Tapferkeit und Entschlossenheit in der Entscheidungsschlacht am Weißen Berge wurden von Maximilian von Bayern wie von Tilly rühmend hervorgehoben. Nachdem Wallenstein einen Auftrag, die kaiserliche Autorität in Mähren herzustellen, rasch und glücklich ausgeführt, warf er in einem ruhmvollen Feldzuge auch den Widerstand Bethlen Gabors nieder. Als sich der streitlustige Fürst von Siebenbürgen 1623 von neuem erhob, rückte Wallenstein abermals gegen ihn ins Feld. Sein neuer Sieg ward vom Kaiser durch die Erhebung in den Fürstenstand belohnt.

An diesen Mann wandte sich jetzt Kaiser Ferdinand um Hülfe. Wallenstein erklärte sich bereit, auf eigene Kosten ein starkes Heer für ihn ins Feld zu stellen, wenn man ihm den unbeschränkten Oberbefehl überlassen und ihm spätere Entschädigung durch eroberte Länder zusagen wolle. Der Kaiser ging auf das Angebot ein. Wallenstein ließ die Werbetrommel rühren und hatte in kurzer Zeit 22 000 Mann unter seiner Fahne versammelt.

Man hat Wallenstein das Wort zugeschrieben, daß »der Krieg den Krieg ernähren müsse« und behauptet, daß er als Söldnerführer ganz in den Spuren Mansfelds und Christians von Braunschweig gewandelt sei. »Die Anekdote ist nicht beglaubigt, aber gleichviel, ob Wallenstein so gesprochen hat oder nicht: auf keinen Fall hat er damit sagen wollen, wie ihm so oft nachgeredet worden ist, daß er mit einem um so größeren Heere um so gründlicher brandschatzen könne. Im Gegenteil erkannte er die militärische Schwäche des zügellosen Plünderungs- und Raubsystems, von dem die protestantischen Bandenführer eben erst wieder scheußliche Proben geliefert hatten. Er war der erste Heerführer, der die Strategie des achtzehnten Jahrhunderts anbahnte, der die Kriegsführung planmäßig auf der soldatischen Zucht und der ökonomischen Fürsorge für das Heer aufbaute, so zwar, daß Bürger und Bauern daneben bestehen konnten. Damit ist weder gesagt, daß ihm diese Absicht mit einem Schlage gelungen wäre und Wallensteinsche Truppen überhaupt nicht geplündert hätten, noch daß Wallenstein vor harten Konfiskationen und Kontributionen zurückgeschreckt wäre, falls sie seinen politischen Zwecken dienten.« (Mehring.)

393. Der Profoß

Da es kein Reichsheer gab, das durch regelmäßige Steuern unterhalten wurde, sondern nur das Heer der Liga und das Wallensteins, blieb Wallenstein nichts anderes übrig, als sein Heer von den Landschaften, die er passierte, unterhalten zu lassen. Die Anforderungen Wallensteins, der seine Offiziere glänzend bezahlte, waren nicht gering. »Wir besitzen zahlreiche Verpflegungsordonnanzen von ihm, welche die Höhe der für jedes Regiment geforderten Lasten deutlich erkennen lassen und es begreiflich machen, daß wahrhaft verzweifelte Notschreie aus den betroffenen Gegenden an den Kaiser gelangten. Aber so stark der Druck war, er war doch verhältnismäßig gerecht verteilt. Wallenstein verstand es, diese mit dem Kriege der damaligen Zeit naturnotwendigen Gewaltsamkeiten in ein festes System zu bringen. Indem er unerbittlich auf den notwendigen Lieferungen bestand, suchte er doch auch dafür zu sorgen, daß Bürger und Bauer dabei einigermaßen bestehen konnten. Er selbst wirkte darauf hin, daß Vorsorge für Aussaat und Ernte getroffen wurde«. (Winter.)

Wallenstein rückte zur Unterstützung Tillys heran. Aber es kam zu keiner einheitlichen Kooperation. Wallenstein beanspruchte den Oberbefehl, den die sehr eifersüchtig und mißtrauisch gewordene Liga aber dem kaiserlichen Feldherrn nicht zugestehen mochte. So operierten schließlich die beiden Heere auf eigene Faust.

Schon persönlich bildeten die beiden Feldherrn die schroffsten Gegensätze. Tilly war ein tüchtiger Feldherr, aber ein nur auf das rein Soldatische gerichteter beschränkter Kopf. Ohne weiter reichenden Ehrgeiz, ein bigotter Katholik und allzeit devoter Diener seiner Auftraggeber, war er ganz der Feldherr, den sich die Fürsten der Liga nur wünschen konnten. Wallenstein war dagegen nicht nur ein schneidiger Soldat und begabter Feldherr, sondern ein Mann von politischem Ehrgeiz und kühnem Wagemut. Irgendwelche Untertanenscheu gegen die Fürsten kannte er nicht. Er war sich seines Wertes ebensowohl bewußt, wie des Unwertes der traurigen Gesellen, die meist die Fürstenthrone zierten. Der Plan, sich ebenfalls zum Territorialfürsten emporzuschwingen, war noch das bescheidenste unter seinen politischen Projekten. Während Tilly sehr bescheiden auftrat, umgab sich Wallenstein mit fürstlichem Prunk und einem förmlichen Hofstaat. Er war ein ausgezeichneter Rechner; er wußte auch den Eindruck des Pomphaften auf die Masse richtig einzuschätzen. War Tilly fanatischer Katholik, so war Wallenstein religiös absolut vorurteilsfrei. Unter seinen Obersten befanden sich zahlreiche Protestanten. Haftete Tilly der Zug des Nüchternen, Pedantischen an, so war Wallenstein nicht frei von Phantastik. Sein hoher Gedankenflug verlor sich ins Abenteuerliche. Dieser Zug ins Gigantische und Phantastische stand in engem Zusammenhang mit seinem Glauben an die Astrologie, an den geheimnisvollen Zusammenhang der Gestirnsbahnen mit dem Schicksalslauf der Menschen. So schrullenhaft uns solcher Aberglaube heute berührt – man darf nicht vergessen, daß damals sogar ein Kepler, der große Entdecker der Gesetze der Planetenbahnen, der Astrologie huldigte.

Wallenstein schlug am 25. April 1626 Mansfeld bei der Dessauer Brücke und trieb ihn vor sich her nach Ungarn. Vergebens hoffte Mansfeld auf die Hülfe Bethlen Gabors. Er mußte sich nach Bosnien flüchten, wo er im November desselben Jahres den Kriegsstrapazen erlag. Inzwischen hatte Tilly dem Dänenkönig bei Lutter am Barenberg eine schwere Niederlage beigebracht, nachdem er vorher die Festung Minden den Dänen entrissen und seine Soldateska dabei ein furchtbares Blutbad unter der Bevölkerung angerichtet hatte. Da inzwischen auch Christian von Braunschweig, erst 27 Jahre alt, seiner wüsten Lebensführung erlegen war, war der Feind in Norddeutschland völlig geschlagen.

Tilly und Wallenstein besetzten 1627 die jütische Halbinsel, während Christian IV. sich nach den dänischen Inseln zurückzog. Wallenstein wurde zum Herzog von Mecklenburg und zum »General des baltischen und ozeanischen Meeres« ernannt.

Wallenstein befand sich auf der Höhe seiner Macht. Er war nun wirklich Landesfürst geworden. Aber diese Errungenschaft befriedigte seinen lebendigen Geist nicht. Er spann gewaltige politische Pläne. »Es war nichts weniger und nichts mehr als jene seit Jahrhunderten in den Hintergrund getretene Idee einer abendländischen einheitlichen Christenheit unter der universalen Oberhoheit des Kaisers, die alte imperialistische Idee, welche Wallenstein vorschwebte. Er gedachte den Kaiser wieder zum Schildherrn, ja in gewissem Sinne zum Oberherrn der europäischen Staatenwelt zu machen.« Er trug sich sogar mit dem Gedanken der Vertreibung der Türken aus Europa.

394. Papst Innocenz X.

Aber Wallensteins kühne Entwürfe scheiterten an der kleinlichen Misere der ökonomischen und politischen Zerrissenheit Deutschlands. Schon sein Bestreben, zur Beherrschung der Ostsee, zum In-Schach-Halten der Dänen und Schweden, eine Vereinigung der Hansestädte zustande zu bringen und mit ihrer Hülfe eine mächtige deutsche Flotte zu schaffen, zerschellte an dem Argwohn der Städte, ihre Unabhängigkeit gegenüber der Reichsgewalt einzubüßen, an den dänischen Umtrieben und den egoistischen Krämerinteressen. Wallenstein betrieb sein großes Projekt mit unendlichem Eifer. Schon 1627 ließ er dem wendischen Städtetag in Lübeck durch einen kaiserlichen Gesandten vorstellen, daß »der Kaiser nichts mehr wünsche, als den unterdrückten hansischen Handel in seiner ganzen früheren Größe wieder herzustellen … Jetzt sei die Zeit gekommen, alles Versäumte wieder nachzuholen, alles Verlorene wiederzugewinnen; der König von Spanien habe dem Reiche einen vorteilhaften Handelsvertrag angeboten und wolle mit dem Kaiser und des Reiches Untertanen sich wegen einer neuen Handelsgesellschaft vereinigen, welche den nordischen Handel unmittelbar auf Spanien betreiben solle …« Und auf dem im folgenden Jahre abermals zu Lübeck stattfindenden Hansatag richtete der kaiserliche Gesandte von neuem den wärmsten Appell an die Hanseaten. Sei es nicht schimpflich, daß Deutschland sich auf seinen eigenen Meeren und Strömen von fremden Nationen Gesetze vorschreiben lassen müsse? Habe nicht England den deutschen Hansastädten ihre Privilegien gewaltsam geraubt? Habe nicht England den ganzen Tuchhandel in Deutschland an sich gerissen? Sei nicht der dänische Zoll im Sunde ein schmählicher Tribut für ganz Deutschland? »Wenn wir hier ununtersucht lassen, wieviel böse Absicht dabei gegen die Reichsunmittelbarkeit der Hansastädte versteckt sein mochte, so müssen wir gestehen, daß diese (von Wallenstein inspirierten) kaiserlichen Vorschläge außerordentlich viel Wahres und Gesundes enthielten. War jemals nach dem Sturze Wallensteins noch eine Gelegenheit gegeben, das dänische Übergewicht in den deutschen Meeren und in den deutschen Küstengegenden zu brechen, so war es gewiß jetzt, da König Christian IV. über die Eider zurückgeschlagen und das deutsche Reichsoberhaupt endlich durch Ausdehnung des eigenen unmittelbaren Einflusses bis zum Meere erkannte, daß Deutschland keineswegs zu einem Binnenland allein bestimmt sei, sondern daß ihm ein herrschender Einfluß auf diese angrenzenden Meere, ein überseeischer Welthandel und eine ansehnliche kriegstüchtige Flotte erste und unentbehrliche Bedingung gesunder Entwickelung seien. Eine Herstellung des Welthandels war für das Reich damals nur möglich durch unmittelbare Handelsverbindung zwischen den spanischen und deutschen Küsten, und ein Wetteifer mit Holland und England auf diesem Gebiete gehörte keineswegs schon zu den Unmöglichkeiten.« (Falke.)

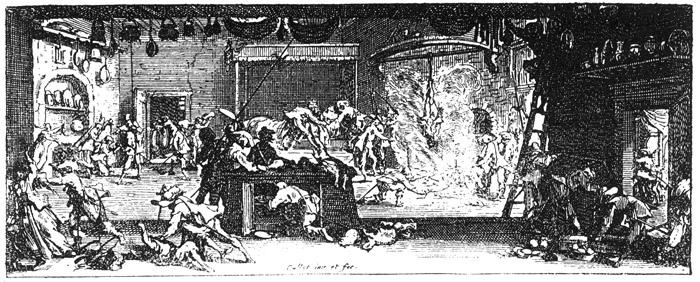

395 und 396. Greuel des Krieges

Aber die Hanseaten kannten ihre eigene egoistische Erbärmlichkeit und des Reiches Zerrissenheit wohl zu genau, um an die Möglichkeit einer starken Seepolitik des Reiches glauben zu können. Die Konkurrenz und, wenn nötig, kriegerische Auseinandersetzung mit den Rivalen Dänemark, Holland und England erschien ihnen als Utopie. Der Sperling in der Hand war ihnen wertvoller als die Taube auf dem Dache. Der Krämergeist siegte. Sie lehnten den spanischen Handelsvertrag ab, da weder Schweden und Dänemark, noch die anderen Mächte »zu solchen Handelsfahrten den Schiffen die Pässe erteilen würden.« Sie baten, »daß man sie bei ihrer bisher so ersprießlich gewesenen Neutralität möchte verbleiben lassen«. Und dabei beharrten sie trotz aller Angebote des Kaisers und Wallensteins. Und als Wallenstein die Stadt Stralsund zur Aufnahme einer kaiserlichen Besatzung zwingen wollte, leistete ihm die Stadt dank der ihr auf dem Seewege zuteil werdenden dänischen und schwedischen Hülfe siegreichen Widerstand.

Wie Wallensteins auswärtige Politik, so erlitt auch seine innere Reichspolitik Schiffbruch. Diese ganze Politik war konsequent darauf gerichtet gewesen, die Macht des Kaisers zu erhöhen und die der Fürsten niederzudrücken. Bei Märschen, Requisitionen, Quartieren nahm er nicht die mindeste Rücksicht darauf, ob das betreffende Land einem katholischen Fürsten gehörte, der zur Liga zählte. Die katholischen Fürsten freilich glaubten, daß sie durch ihre Beisteuern für das Heer Tillys bereits aller Pflichten gegen das Reich ledig geworden wären, sie waren empört darüber, daß sie auch zu dem Unterhalt des Wallensteinschen Reichsheeres beitragen sollten, das sie – und ganz mit Recht – als eine Bedrohung ihrer Fürstenallmacht ansahen. Die Liga führte deshalb bittere Klage bei dem Kaiser: Wallenstein ziehe sie nur deshalb so rücksichtslos zu Requisitionen heran, um ihnen die Möglichkeit zu nehmen, fernerhin noch die Kosten für den Unterhalt des ligistischen Heeres aufzubringen. In der Tat suchte Wallenstein das Heer Tillys überall zu verdrängen, wo es nur anging. Wallenstein machte auch gar keinen Hehl aus seinen Plänen. Allerhand verwegene Äußerungen von ihm gingen in den Fürstenhäusern um. So sollte er, wie Kurfürst Maximilian von Bayern an den Kurfürsten von Köln schrieb, gesagt haben, er wolle die Kurfürsten Mores lehren; sie müßten von dem Kaiser und nicht der Kaiser von ihnen dependieren; die Nachfolge im römischen Reiche, über die Ferdinand eben damals zu verhandeln begann, gebühre dem Sohne des Kaisers ohne weiteres, ohne daß es einer Wahl bedürfe. Sogar der Hof in Madrid, der ebenso unter jesuitischem Einfluß stand, wie die Liga, begann Besorgnisse wegen der wachsenden Macht des kaiserlichen Feldherrn zu hegen. So berichtete der spanische Gesandte nach Madrid: »Wallenstein ist jetzt der alleinige Gebieter und läßt dem Kaiser kaum etwas anderes als den Titel. Bei dem geringsten Widerspruch gegen seine Pläne gibt es keine Sicherheit gegen ihn, denn seine Naturanlage ist ebenso furchtbar wie unbeständig, da er nicht einmal sich selbst zu beherrschen weiß.«

Aufs tiefste fühlten sich die Fürsten dadurch in ihrem Gottesgnadentum gekränkt, daß der Emporkömmling Wallenstein sich erkühnt hatte, vom Kaiser die Herzöge von Mecklenburg absetzen und sich selbst mit dem Herzogtum belehnen zu lassen. Der obskure böhmische Edelmann war somit zum Reichsfürsten aufgerückt, war ihnen an Rang ebenbürtig geworden, obwohl er sich nur durch seine Fähigkeiten und seine Energie emporgeschwungen hatte, während sie auf das Verdienst pochen konnten, als Fürstensprößlinge geboren zu sein!

Den Fürsten wurde höchst unbehaglich zumute. Sie steckten eifrig die Köpfe zusammen und schmiedeten Pläne, wie sie den verhaßten Parvenü stürzen könnten. Schon seit Jahren hatten sie gegen Wallenstein am kaiserlichen Hofe intriguiert, sie fuhren nunmehr immer schwereres Geschütz auf, um den Argwohn und die Eifersucht des Kaisers zu erregen.

Ein Kapuziner, der von Maximilian schon früher zu diplomatischen Missionen benutzt worden war, erstattete 1628 angeblich auf grund der Aussage einer »einflußreichen Persönlichkeit« aus Prag Bericht über die Pläne und die ganze Persönlichkeit Wallensteins. In diesen Berichten wird nicht nur behauptet, Wallenstein hege die Absicht, die aristokratische Verfassung Deutschlands in eine absolute Monarchie umzuwandeln, und dann zu zeigen, »welche große Macht Deutschland innewohne, wenn es unter einem einzigen Oberhaupt vereinigt sei«, sondern es wird geradezu erklärt, daß Wallenstein für den Fall, daß dem Kaiser plötzlich etwas zu stoße, die Absicht habe, sich selbst um die Kaiserkrone zu bewerben, sich von seinem Heere zum Kaiser ausrufen zu lassen!

Daß Wallenstein die Schaffung eines einheitlichen deutschen Reiches, mithin also auch die Vernichtung der absoluten Fürstenmacht erstrebte, steht fest. Dafür jedoch, daß er selbst nach der Kaiserkrone getrachtet habe, läßt sich nicht der geringste Beweis erbringen, man müßte denn den Beweis darin erblicken, daß mehr als ein Zeitgenosse ihm einen so ehrgeizigen Plan zugetraut hat. Aber wie dem auch sei: diese Verdächtigungen blieben schließlich nicht ohne Einfluß auf den Kaiser. Ferdinand entzog sich mehr und mehr dem Einfluß seines genialen Feldherrn, um den Ratschlägen der Liga Gehör zu schenken. Diese veranlaßte ihn, nach dem Frieden von Lübeck, durch den Christian IV. von Dänemark sich künftig zur Neutralität verpflichtete, das Restitutionsedikt zu erlassen, durch das dem Protestantismus und den protestantischen Fürsten von neuem in provozierendster Form der Fehdehandschuh hingeworfen wurde – in einem Augenblick, wo zehnjähriger Kriegshader erst mühsam geschlichtet war. Der Erlaß des Restitutionsedikts schlug der Politik Wallensteins geradezu ins Gesicht. Wallenstein hatte stets weitgehende religiöse Duldung empfohlen, wie er denn auch als Herzog von Mecklenburg gleich bei Entgegennahme der Huldigung seinen Untertanen ausdrücklich freie Ausübung ihres Glaubens zugesichert hatte. Wallenstein wollte von einer Unterdrückung der protestantischen Fürsten nichts wissen, um beide Fürstengruppen gegeneinander ausspielen und durch diesen Schachzug die kaiserliche Macht um so fester begründen zu können. Der Kaiser ließ sich nun durch die ligistische Bearbeitung dazu verleiten, die Macht der katholischen Fürstengruppe einseitig zu stärken, wodurch er sich selbst in Abhängigkeit von dieser Gruppe bringen mußte.

397. Fußsoldat aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges

Aber die Fürsten der Liga begnügten sich nicht mit dem halben Erfolg. Ihr Triumph war erst ein vollständiger, wenn Wallenstein gestürzt war. So wurde denn auf dem Kurfürstentag zu Regensburg von sämtlichen Kurfürsten die Absetzung des Feldherrn gefordert. Anfangs hatten die beiden protestantischen Kurfürsten gegen die Absetzung gestimmt, da sie erkannten, daß die katholische Reaktion nach Wallensteins Sturz erst recht einsetzen würde, hatte sie sich doch durch das Restitutionsedikt schon drohend genug angekündigt. Aber schließlich überwog doch die Sorge um die absolutistische Fürstengewalt jedes andere politische Interesse, so daß es den katholischen Kurfürsten gelang, auch den Sachsen und den Brandenburger zur Annahme des nun einstimmigen Absetzungsbeschlusses zu bewegen. Der Kaiser entsprach dem Wunsche: im August 1630 erhielt Wallenstein seine Entlassung.

Wallenstein hatte die kaiserliche Ordre mit großer Gelassenheit aufgenommen. Er wußte, wie bald der Kaiser seine Hülfe wieder in Anspruch nehmen werde. Hatte sich doch inzwischen bereits neues Wettergewölk zusammengeballt.

In Frankreich war es nach jahrelangen Wirren Richelieu gelungen, Adelsrebellionen und letzte Hugenottenerhebungen niederzuwerfen. Richelieu konnte sich nunmehr der auswärtigen Politik zuwenden. Er begann sofort den schlauen Ränkekrieg gegen die habsburgische Macht in Spanien und Österreich. »Richelieu benutzte einen Erbschaftsstreit um das Herzogtum Mantua, um mit Österreich-Spanien den alten Kampf in Italien wieder aufzunehmen; es gelang ihm, die kleinen italienischen Fürsten in Oberitalien auf seine Seite zu ziehen; mit dem Papst Urban VIII, dem Sohne eines Florentinischen Handelshauses, der sich durchaus als italienischer Fürst fühlte und längst die spanische Oberherrschaft abzuschütteln gedachte, stand er in nahem Einvernehmen. Den Niederlanden zahlte Richelieu beträchtliche Hülfsgelder, um sie zur Fortsetzung des Krieges mit Spanien anzuspornen. Die ligistischen Fürsten in Deutschland köderte er mit den süßesten Versprechungen; am Münchener Hofe ließ er andeuten, es sei Zeit, die habsburgische Kaiserkrone mit einer wittelsbachischen zu vertauschen. Endlich bemühte er sich um die Beilegung des Krieges zwischen Polen und Schweden, damit der schwedische König Gustav Adolf frei werde zu einem Angriff auf das deutsche Reich. Überall, am Po, am Rhein, in den Niederlanden, an der Ostsee, wollte er die habsburgische Macht niederbrechen.« (Mehring.) Auch auf dem Regensburger Kurfürstentag hatte Richelieu seine Unterhändler geschickt, die dort eifrig für das Restitutionsedikt und die Absetzung Wallensteins Stimmung gemacht hatten: also für die Aufeinanderhetzung des protestantischen und katholischen Deutschland und die Wehrlosmachung des Reiches. Und die wackeren Fürsten hatten dieses Ränkespiel nicht durchschaut oder nicht durchschauen wollen!

Im August 1630 zog sich Wallenstein als Privatmann nach seinen böhmischen Besitzungen zurück, und schon im Juli desselben Jahres war Gustav Adolf mit 13 000 Mann in Pommern gelandet. Noch ahnten weder der wankelmütige Kaiser noch die durch schäbigen Egoismus verblendeten Fürsten die Schwere des damit hereinbrechenden Wetters. Nur Wallenstein bewies auch hier wieder den weiten Blick des Staatsmannes, der ihn bei allen sonstigen Fehlern über seine Umgebung so unendlich emporhob. Er erkannte klar, daß man durch das unselige Restitutionsedikt, durch die Aussaat neuer nationaler Zwietracht das Herz des Reiches den Beutezügen ausländischer Raubstaaten öffne. Über das Edikt, klagte er, freue sich nur der Schwed, der Türk und Bethlen Gabor. Ein Zeitgedicht legt Wallenstein die Reime in den Mund:

Des Kaisers unnötige Reformation

Bringt mich um meine Reputation,

Den Kaiser um die Römsche Kron,

Bayern wird auch krign sein Lohn

Am furchtbarsten freilich sollte unter dieser kläglichen, durch jesuitische Bekehrungswut und fürstlichen Machtkitzel diktierten, ebenso unsinnigen wie frevelhaften Politik das Volk leiden, gegen dessen künftige Schicksale alle bisherigen Leiden nur ein Kinderspiel sein sollten.