|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vor dem Traualtar

Der Hochsommer, die Sonnenwende war da und Schröpfer u. Komp. in der größten Verzweiflung, denn jede Frucht und jedes Gemüse stand in der schönsten Reife und war spottbillig für jeden gemeinen Menschen zu haben. Was sollten Schröpfer u. Komp. jetzt essen? Die Armen! Sie waren samt dem Millionenklub in einer jämmerlichen Lage und nahe am Verhungern. Man sieht hieraus, daß auch Millionäre Sorgen haben.

Dies war in vollem Maße bei Eiskuhl der Fall, dem das Glück jetzt den Rücken zu kehren schien. Die Scheidung von seiner Frau, auf die er bereitwillig einging, war vollzogen, und die nächsten Folgen traten in Gestalt von höchst empfindlichen Vermögensrückzahlungen in barem Geld und der Herausgabe der Villa in Neumühlen ein, auf die die Senatorin ein Besitzdokument vorbrachte, an das der Senator gar nicht mehr gedacht. Herr Eiskuhl mußte den Platz verlassen und nahm mit einem tiefen Seufzer Abschied von seinen geliebten Rübenbeeten, ebenso die Töchter, die treu zu ihm hielten und mit nach dem alten Hause in der Stadt zogen, von allen Lieblingsplätzen. Der alte Jost räumte fluchend den Keller aus und schaffte die Weinflaschen in ein Boot, worauf das Landhaus leerstand und auf seine Gebieterin wartete.

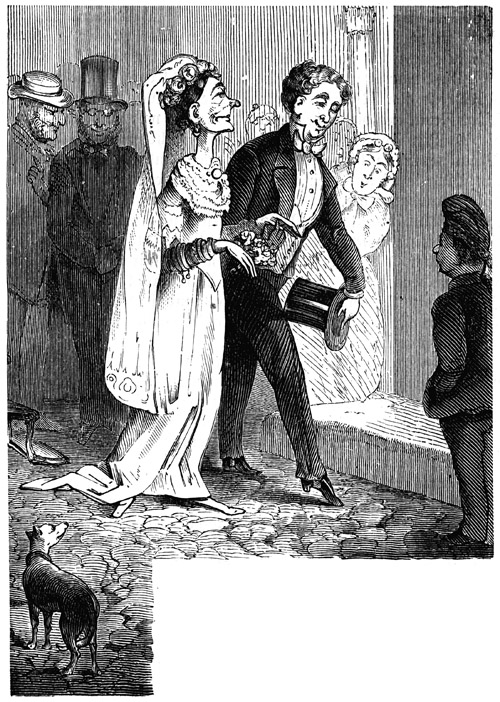

Diese kam denn auch bald mit ihrem Geliebten an und bereitete dem Senator einen neuen Ärger, indem sie sich, ihm zum Possen, in Altona mit Henri trauen ließ und dabei eine Pracht entwickelte, die Madame Spickmann in Verzweiflung stürzte, als sie in der Kirche versteckt dem feierlichen Akt zusah.

Und wer mußte den glücklichen Bräutigam nicht beneiden, wenn man sah, wie sie an seiner Seite dahinschwebte? Der glückliche Henri! Er trug nicht die geringste Spur mehr weder vom Bambus des Senators noch vom Rechen Josts, der ihn so schändlich damit frisiert. Oh, er war heute himmlisch schön! Die Haare in der Mitte gescheitelt, gelockt und glänzend pomadisiert. Der schwarze Frack glatt wie ein Aal, die weißen Glacéhandschuhe sahen unbeschreiblich elegant aus den Ärmeln und die lackierten Stiefel aus den Beinkleidern hervor. Wie er mit einer Hand die Angströhre hielt und mit zwei Fingern der andern die Braut in die Kirche führte! Es war ein Anblick, der sechzehn alte Jungfern nahe an die Krämpfe brachte und ihnen ein Lachen der Verzweiflung abpreßte.

Das Hochzeitsmahl dauerte lange, und der Toaste waren viele. Man saß bis gegen Abend an der Tafel, bei deren Schluß Henri erklärte, daß die Villa von heute an den Namen Villa Henri führe. Dann ging man hinaus in den Garten, wo Henri die verlassenen gelben Rüben des Senators aus den Beeten riß und zertrat. Hierauf ging er nach der Flaggenstange, ließ vom Gärtner zwei Flaggen bringen und zog sie unter dem Donner des Böllers auf. Oben eine blaue mit dem weißen Namen Henri und darunter die Hamburger mit den drei Türmen.

Da stand er, der früher als Sklave hier diente und sich vom Ungeheuer Eiskuhl »Hinrich« nennen lassen mußte, den dieses Ungeheuer noch vor kurzem die Wiese hinab und durch das Loch im Zaune geprügelt hatte. Da stand er heute als Herr desselben Terrains und blickte höhnisch umher. Er sah befriedigt nach der Flagge hinauf und verließ den Platz erst, als er ein rosa Seidenkleid durch die Büsche schimmern sah. Er zog eine Grimasse und suchte den versteckten Platz im Gebüsch auf, wo er sonst seine Gefühle in verschiedenen Nasenballetts darlegte.

Erst nach einer Stunde ließ er die untröstliche Gattin wissen, daß man den Sonnenuntergang am Strande erwarten wolle und sie bitten lasse, herabzukommen.

Die Senatorin oder vielmehr Madame Henri, wie sie jetzt genannt werden muß, eilte hinab und machte dem jungen Gatten zärtliche Vorwürfe, daß er sie so lange verlassen könne. Er gab ihr jedoch zu bedenken, wie wenig schicklich es sei, wenn er die Gesellschaft vernachlässigen und sich wegstehlen wolle, um mit seinem »Täubchen« allein zu sein. Dann vertröstete er sie auf die Zeit, wo die Gäste sich verabschieden würden und wo er nur ihr gehöre, für welchen Trost sie ihm einen so übermenschlich zärtlichen Blick schenkte, daß ihn die Gänsehaut überlief und er einen wirklichen, ungeheuchelten Seufzer tat, den die liebende Gattin seiner Ungeduld zuschrieb und ihn bat, der Gesellschaft das Opfer seiner Gegenwart noch kurze Zeit zu bringen.

Er fügte sich sofort diesem Wunsche und machte den freundlichen Wirt, während sie entzückt mit aller Sehnsucht zusah und Vergleiche zwischen dem alten, rübenverzehrenden Ungeheuer und ihrem neuen Adonis anstellte.

Ihre scharfen, grüngrauen Augen blitzten deshalb auf, und die Nasenspitze, die bisher eine glückliche Stimmung mit dem rosa Kleid hielt, begann einen intensiveren Ton anzunehmen, als sie bemerkte, daß ein Boot mit sechs Rudern an den Strand lief, aus dem ihrem Gatten ein Billett überbracht wurde. Er las es und ging nach dem Fahrzeug, das ein großes Rennboot war, und worin eine Menge junger Herren saßen, von denen einer ihn zu sprechen wünschte. Herr Henri trat deshalb hinein.

Kaum hatte er jedoch einen Fuß an Bord gesetzt, so stieß das Boot vom Ufer ab und hielt nach der Mitte des Stromes, während man Henri packte, der über Bord zu springen versuchte. Die sechs Ruderer setzten ein, und das Fahrzeug flog wie ein Vogel davon, während Henri die Arme nach der Gattin ausstreckte, die über diese Entführung halb wahnsinnig am Ufer hinlief und Himmel und Erde um Hilfe anrief. Die Arme! Sie mußte sehen, wie die schändlichen Piraten ein Tau nahmen und ihren Henri an die Bank festbanden, damit er sich nicht in die Flut stürzte. Sie rang die Hände und bot dem Schiffer hundert Mark, der ihn wiederbringe. Die Bootsführer sprangen in ihre Fahrzeuge und ruderten nach. Aber ach! Wo blieben sie gegen die sechs Ruder der Räuber, deren Boot bald in der Ferne den Augen der erschrockenen Gesellschaft entschwand!

Die Schiffer kehrten von der zwecklosen Jagd um, und die Gäste drückten sich ohne Abschied davon. Madame Henri stand allein in der Villa, eine Stroh- oder wirkliche Witwe, an dem so lange ersehnten Tag.

Sie irrte im Garten umher. Wo war ihr Geliebter? Wer waren seine Entführer? Ein Gedanke fuhr ihr durch den Kopf: Eiskuhl. Sollte er sich vielleicht an Henri rächen wollen? Hatte er ihn geraubt und setzte nun vielleicht mit dem schändlichen Jost die Abschiedsszene vom Pavillon fort? Eine grenzenlose Angst packte sie und jagte sie hinauf und nach Hamburg hinein, wo sie sich an die Nachtwächter wandte. Hundert Mark demjenigen, der ihr Kunde von ihm brachte. Hundert Mark! Ein blondgelockter schöner junger Mann mit weißer Krawatte und Weste, in schwarzem Frack. Abzuliefern in ihrer Wohnung am Neuen Jungfernstieg zu jeder Stunde der Nacht. Ach, es wurden wenigstens zehn junge blondgelockte Männer von den Nachtwächtern weggefangen und gewaltsam zu ihr geschleppt, aber keiner war der rechte. Er blieb verschwunden, und die trostlose Gattin fuhr am Morgen jammernd hinaus nach der Villa, um zu sehen, ob er sich etwa dort befände.

Nichts, alles öde und leer. Kein Leben als nur die Flaggen, die noch aufgezogen wehten. ›Henri‹ vom Winde hin und her gepeitscht. Da, endlich, gegen zwölf Uhr wankt eine Figur am Strande einher. Ihr ahnendes Herz sagt ihr, daß er es ist, obgleich er in der Ferne nur erst in der Größe einer Fliege erscheint. Sie eilt ihm entgegen. »Henri, mein Henri! Wo warst du?«

»Ich weiß es nicht«, sagt er matt. Er sieht übernächtig, blaß und eingefallen aus und wankt knickebeinig daher.

»Was hast du, mein Henri?« ruft sie, außer sich über den Zustand des jungen Gatten.

»Durst! Fürchterlichen Durst!« murmelte Henri, die trockenen Lippen mit der Zunge anfeuchtend, »und Hunger!« setzte er gähnend hinzu.

»O Gott! Man hat mein Schäfchen hungern und dursten lassen! Die Schändlichen! Wie bist du ihnen entkommen, mein Herz?« fragte sie zärtlich.

»Nur mit genauer Not,« lallte er, »bin entsprungen. Man hatte mich in ein unterirdisches Loch geschleppt, wo ich vielleicht noch säße, wenn ich nicht durch ein Kellerfenster entkommen wäre. Ach, ich habe schrecklichen Durst!«

»Hast du nicht herauskriegen können, wer dich gefangen hielt? Ich glaube ganz gewiß, der Bösewicht Eiskuhl hat dich beiseite bringen wollen. Niemand als Eiskuhl«, rief die Gattin Henris bestimmt.

»Eiskuhl?« sprach dieser schluchzend. »Hm, Eiskuhl? Das ist möglich.« Er legte den Finger an die Nase und nickte tiefsinnig. Dann fuhr er auf: »Ha, ich werde der Sache nachspüren und nicht eher ruhen, bis ich es heraus und Rache dafür genommen habe. Erst muß ich aber etwas essen und trinken und ein wenig schlafen, dann auf nach der Stadt und Rache! Rache! Sind keine Pistolen hier?« fragte er wild.

»Um's Himmels willen, Henri, stürze dich nicht in Gefahr! Bleibe bei mir!« schrie die Gattin.

»Ich kenne keine Gefahr und muß erst unsere Feinde unschädlich machen, ehe ich mir Ruhe an deiner Seite gönne. Wende nichts dagegen ein. Ich will ihnen zeigen, mit wem sie es zu tun haben, ehe sie es wagen, ihre Hände nach dir selbst auszustrecken. Schweig, geliebtes Weib. Keine Einreden. Mein Entschluß steht fest. Ich will sie vernichten.« Mit diesen Worten und einem Kopfschütteln auf alle Bitten der Gattin setzte sich Henri an den noch unberührten Frühstückstisch und begann unter den Pickles und dem marinierten Lachs furchtbar aufzuräumen. Er wollte sich jedenfalls Kräfte für den Feldzug gegen die Feinde sammeln. Dazu trank er große Mengen Wasser und wies den Champagner mit Widerwillen zurück. Er brauchte einen klaren Kopf, wie er sagte. Später war die Zeit zum Genuß. Jetzt Rache – Rache! Mit diesen Worten warf er sich auf ein Sofa und schnarchte nach zwei Minuten in einer so entschieden rächerischen Weise, daß Madame Henri ein gelindes Entsetzen überkam.

Spät am Nachmittag erwachte Henri. Er sprang auf, ging in sein Schlafzimmer, wusch sich und machte andere Toilette; dann kam er in den Salon, wo ihm die Gattin um den Hals fiel und mit süßer Stimme bat, bei ihr zu bleiben.

Henri sprach ein entschiedenes »Nein!« Als die Gattin dringender wurde, stampfte er mit dem Fuße und sprach:

»Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, so geschieht es – ohne Widerrede. Ich habe einen Schwur getan, daß ich nicht eher wieder herauskomme und mein süßes Täubchen küsse,« hier drückte er mit einem raschen Entschluß einen Kuß auf die dünnen Lippen der Gattin, etwa mit derselben Resignation, mit der man eine Tasse Quassiatee hinunterschluckt, »als bis ich mit den Feinden fertig bin. Wo ist der Schlüssel zu unserem Geld? Ich will es nicht tot liegen lassen, sondern zugleich einige Geschäfte einleiten.« Er streckte bei diesen Worten die Hand gebieterisch nach dem Schlüssel aus.

Seine Frau sah ihn ganz verblüfft an und suchte einen Schlüssel aus ihrer Tasche, den sie ihm zögernd gab. Es wollte ihr scheinen, als ob der himmlische dumme Junge gar nicht so dumm sei wie sie gedacht.

Henri ging nach dem Sekretär und nahm eine Besichtigung seines Inhalts vor, bei der er immer freundlicher schmunzelte.

»Weshalb willst du Geschäfte machen, mein süßer Henri?« sprach die Senatorin. »Laß dies doch gehen. Wir haben genug, um von den Zinsen dieser Kapitalien zu leben.«

»Wir müssen sie verdoppeln, um glänzend leben zu können. Mein Täubchen soll wie eine Fürstin dastehen«, entgegnete Henri, indem er nochmals eine Dose Quassia in Form eines Kusses nahm und dabei zehntausend Taler einsteckte.

»Ich gehe jetzt ans Geschäft und an die Rache. Sei ohne Sorge um mich. Ich kaufe vor allen Dingen Pistolen und sammele gute Freunde. Sollte ich nicht herauskommen können, so findest du mich in der Stadt. Kein Wort mehr! Adieu, mein süßes Täubchen!« Und ohne die erstaunte Gattin auch nur eine Silbe sprechen zu lassen, nahm er nochmals mit Todesverachtung eine Dosis Quassia, riß sich los und war verschwunden, ehe das Täubchen noch ihre Gedanken sammeln konnte.

Frau Henri stand mit einer bestimmten, sehr grimmigen Laune am nächsten Morgen auf und beschloß, sich den dummen Jungen nicht über den Kopf wachsen zu lassen und die Zügel zu fassen, wie sie sie beim Senator gefaßt hatte. Sie war von Henri förmlich überrumpelt worden. Er wollte Willen haben? Nein! Hier sollte kein anderer Wille gelten und aufkommen als der ihre.

Indem sie so nach dem Strand blickte, brachte man ihr einen Brief, der durch einen besonderen Boten angekommen war.

Sie erbrach ihn und las:

»Teure Freundin!

Sie verdienten eigentlich diesen Namen nicht mehr, da Sie mir die Zurücksetzung angedeihen ließen, mich nicht zu Ihrer Hochzeit mit dem schönen Henri, Ihrem früheren Bedienten, einzuladen –«

»Nichtswürdige Kanaille!« murmelte Madame Henri und sah nach der Unterschrift, bei der sie im Begriff war, den Brief zu zerreißen. Die Neugier gewann jedoch die Oberhand und sie las weiter:

– »einzuladen. Ich will jedoch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und Ihnen beweisen, daß ich als treue Freundin für Ihre Ruhe und Ihr Wohl wache und besorgt bin, indem ich Ihnen Mitteilungen über Ihren Henri mache, die Sie gewiß dankbar anerkennen werden.

Am Tage Ihrer Hochzeit wurde Ihr schöner Henri vor Ihren Augen entführt, und Sie mußten die Hochzeitsnacht allein zubringen, was etwas ärgerlich für Sie gewesen sein mag. In unsern Jahren ist man aber Gott sei Dank über die Kümmernisse und Sorgen der Verliebten hinaus und erträgt die Abwesenheit eines Mannes mit der Geduld, die das Alter bringt –«

»Kanaille!« knirschte die Ex-Senatorin und las weiter:

»In dieser Voraussetzung hoffe ich nun, daß es Sie nicht besonders alterieren wird, wenn ich Ihnen mitteile, wo sich Ihr liebes Männchen befand und wer seine Entführer waren. Ich bin durch ein Gespräch meines Sohnes, das ich belauschte, mit den Umständen bekannt geworden.

Die Entführung war eine Komödie und die Entführer Freunde von Henri, die sich die fidelen Seehunde nennen, wahrscheinlich der Name einer Gesellschaft, der sie angehören.

Es gibt hier eine Straße, in der sich ein Haus befindet, das von einer Familie bewohnt wird, die sehr viele erwachsene Töchter besitzt. Es soll eine liebe, gemütliche Familie sein, bei der leicht Zutritt zu erlangen ist und wo sich die jungen Leute köstlich amüsieren und oft bis gegen Morgen zusammenbleiben. Da der Hausvater nicht reich genug ist, um seine Gäste fortwährend zu traktieren, so bezahlen diese den Wein, den sie dort trinken, wobei der Hausvater vielleicht einen kleinen Profit hat, denn wie ich erlauschte, zahlt man für die Flasche Rotwein fünf und für Champagner zehn Mark.

Dorthin nun zog Ihr lieber Gatte am Hochzeitstage mit seinen Freunden und Entführern und verbrachte die Nacht unter Jubel und Champagner. Er soll hundertundfünfzig Flaschen zum besten gegeben haben, wie ich erlauschte. Aber lassen Sie ihm das Vergnügen, die Jugend will sich austoben!

Ihre treuergebene Freundin

Die Ex-Senatorin knickte zusammen, als sie diesen Brief gelesen hatte. Sie war von diesem Schlag so niedergeschmettert und zerknickt, daß der Hut des Neuwerker Schulmeisters ein Kanonenrohr gegen sie war. Ihre Nase sah violett aus und ihr Mund schnappte nach Luft. So lag sie wohl eine Stunde lang fast besinnungslos, bis sie sich erholte und wild aufsprang. Sie zog die Klingel und ließ sich eine Flasche Portwein bringen, von der sie einige Gläser trank, wobei sie sich ankleidete. Dann nahm sie ein Boot und fuhr, da gerade Flutzeit war, nach der Stadt.

In Hamburg angekommen, stand sie ein Weilchen unentschieden still und ging dann nach ihrer Wohnung am Jungfernstieg, um Gericht zu halten.

Herr Henri saß dort im Kreise fröhlicher Freunde und Freundinnen in der heitersten Laune. Er ahnte nicht im geringsten, daß seine liebe Gattin, über die er die schändlichsten Witze zum besten gab, immer näher rückte, um ihm die gute Laune zu verderben.

Die Gesellschaft trank Kaffee, den man aus dem nächsten Kaffeehaus brachte, denn man war nicht lange mit einem Frühstück fertig, das fünf Stunden in Anspruch nahm und den Töchtern der im Brief erwähnten Familie gegeben wurde. Man trank jetzt Kaffee, um sich für das Souper vorzubereiten. Herr Henri vergaß jedoch hierbei nicht, die Geschäfte einzuleiten, für die er zehntausend Taler einsteckte, denn er legte eine Bank an, die seine Freunde zu sprengen suchten. Er setzte das Geschäft des alten Wolf mit den fidelen Seehunden fort.

Dabei versäumte er nicht, für seine Sicherheit zu sorgen und einer Überraschung durch seine Gattin oder die Polizei vorzubeugen. Der von ihm deshalb in Sold genommene Hausmeister stand, wenn es Gesellschaft gab, stets an der Tür und blickte scharf nach der Ex-Senatorin oder nach verdächtigen Mitgliedern der heiligen Hermandad aus. Sobald er etwas dergleichen von fern entdeckte, gab er ein Zeichen durch starke Züge an der Glocke, die in die erste Etage führte. Verdächtige Fremde wurden durch zwei, die Hausfrau durch drei schnell folgende Züge angezeigt.

Herr Henri erschrak nicht wenig, als plötzlich die Glocke dreimal erklang. Er sprang vom Stuhl auf und steckte hastig sein Geld ein, wobei er die Karten zusammenraffte und schrie:

»Herrgott! Meine Alte kommt! Die Damen in die Garderobe! Alles mitgenommen, damit nichts den Verräter macht! Ein paar Herren mit, die andern bleiben hier und streiten sich später laut mit mir über Preise, währenddessen schleichen sich die Damen aus der Garderobe fort. So, hinaus! Ein paar Bücher her – Papier und Schreibzeug. Legt alle eure Zigarren auf einen Haufen – so – das sind Proben. Schütten Sie dort die Zuckerdose vor sich aus – so – Zuckerprobe. Eure Messer alle auf einen Haufen – so – Kurzwarenprobe. Hat sonst einer etwas? Sechs Stangen Siegellack. Her damit – Siegellackprobe. Eine Tüte Leinsamen. Vortrefflich. Schütten Sie auf den Tisch – so – nun kann's Geschäft losgehen. Kling! Aha, der Vorhang geht auf, das Stück beginnt. Nur ernsthaft!«

Die Damen hatten sich während dieser Zeit mit einigen Herren in der Garderobe verkrochen und warteten auf den Zeitpunkt zum Entwischen. Der Tisch sah indes ganz geschäftsmäßig aus, und die Gäste saßen so ernsthaft vor ihren Notizbüchern, als wären sie niemals mit etwas anderm als ihren Proben beschäftigt gewesen.

Es wurde stärker und sehr entschieden an der Glocke gerissen.

»Geh einer hin und sage, ich sei sehr beschäftigt. Tut, als erwarteten wir noch mehr Proben«, sprach Henri.

Ein junger Seehund ging und öffnete die Tür. Er tat sehr erstaunt, als er die Ex-Senatorin erblickte, die wie ein etwas aufgebrachter Lindwurm hereinschoß und mit der glühenden Nase in der Luft den Zigarrengeruch schnupperte.

»Zu wem wünschen Sie?« fragte der Seehund.

»Was tun Sie hier?« entgegnete der Lindwurm mit einem durchbohrenden Blick.

»Holla!« schrie ein junger Mann im Salon, »ist mein Hausknecht mit den Teeproben gekommen?«

»Nein«, sprach der Seehund, durch die Gardine der Tür hereinschauend. »Es ist eine Dame!«

»Eine Dame?« schrien einige lachend. »Oho! Herr Henri empfängt Damenbesuche. Wenn das Ihre junge Frau wüßte!«

»Ich möchte selbst wissen, was für eine Dame mich aufsuchen könnte. Wo ist sie?« fragte Henri ärgerlich.

Der Lindwurm erschien im Salon, noch immer schnuppernd und die graugrünen Augen scharf auf den Tisch geheftet, wo sie die Proben mit Verwunderung erblickte. Ihr Argwohn wurde etwas beruhigt, doch sogleich wieder durch die Kaffeetassen erregt, von denen sie eine größere Menge sah, als für die Anwesenden nötig war.

»Ah, welche Überraschung!« rief Henri erstaunt. »Meine liebe Frau, meine Herren«, wandte er sich vorstellend an die Gesellschaft.

»Ah, ah!« Allseitige Bewunderung und Komplimente, die vom Lindwurm mit mißtrauischen Blicken angenommen wurden.

»Ich bin sehr erfreut, dich, mein Täubchen zu sehen«, fuhr Henri fort. »Es tut mir nur leid, daß du gerade zu dieser Geschäftsverhandlung kommst, wo es ohne Tabakrauch nicht abgeht, denn man muß doch wissen, was man kauft. Wärst du vor einer Stunde gekommen, so hättest du eine ganze Börse hier gefunden, denn die meisten Herren sind schon fort.« Herr Henri parierte hiermit die überzähligen Kaffeetassen, auf die er die Augen seiner Frau gerichtet sah. »Du erlaubst indes wohl, daß wir unsere Geschäfte beendigen und begibst dich unter der Zeit in dein Zimmer, da dir die Sache langweilig sein wird. Ich stehe dann ganz zu deinem Befehl.« Bei diesen Worten öffnete er die Tür zu den inneren Gemächern mit großer Galanterie und ließ die etwas verblüffte Dame eintreten. Dann fuhr er im Geschäftston fort:

»Was also ist der letzte Preis für die Havanna, Herr String?«

»Wenn Sie die zweihunderttausend nehmen, dann lasse ich Ihnen per Mille mit zweiundsechzig und eine halbe Mark. Ein Spottgeld, da Sie oben im Binnenlande sofort hundert Prozent daran verdienen. Aber ehe Sie ein Wort sagen, keinen Pfennig billiger«, sprach der Kaufmann.

»Ich gebe zu, daß die Ware preiswürdig ist und würde sie nehmen, wenn ich wüßte, daß alles wie diese Probe ist.«

»Wenn eine Zigarre schlechter sein sollte, so nehme ich alles zurück.«

»Nun, dann behalte ich die zweihunderttausend. Das macht per Mille zweiundsechzigeinhalb zweihundertmal – zwölftausendfünfhundert Mark Courant in runder Summe, das ist in preußisch Courant fünftausend Taler. Ich gebe Ihnen zweitausendfünfhundert bar und die andere Hälfte in Wechseln drei Monat dato«, sagte Henri, indem er auf die Tür zeigend mit dem Kopf schüttelte.

»Tut mir leid«, erwiderte der Kaufmann achselzuckend. »Ich kann eigentlich bei dem Spottgeld die Ware nur gegen bar hergeben. Da Sie aber Anfänger sind, so will ich Ihnen die Hälfte per Wechsel einen Monat kreditieren.«

»Gut, abgemacht!« rief Henri. »Stecken Sie die Proben ein, meine Herren! Weiter. Ich biete Ihnen für das Gros von diesen Messern neunundzwanzig Taler. Aber keinen Dreiling mehr, Herr Schmidt. Ohne ein Wort. Ich habe keine Zeit und kann meine liebe Frau nicht warten lassen. Wollen Sie? Dann nehme ich die hundert Gros und lasse sie mit nach Afrika abgehen!«

»Wenn Sie neunzehnhundert Taler bar zahlen und einen Wechsel auf tausend, dato ein Monat, ausstellen, bin ich es zufrieden«, entgegnete der Messerlieferant.

»Ich kann keine so kurze Wechsel geben, denn mein Geld gehört eigentlich meiner Frau, die sich wundern würde, wenn solche Summen zu zahlen wären.«

»Oh! Ihre Frau ist unermeßlich reich, und wir haben Sie in der kurzen Zeit als einen Geizhals und Pfennigfuchser kennen gelernt, der aus einer Million in fünf Jahren zehn machen wird. Sie wollen nur lange Wechsel geben, um den Profit in der Tasche zu haben, ehe Sie das Geld herausholen. Na, Ihre Frau kann sich zu solchem Geizhals gratulieren.«

Dann begann der Handel um den Siegellack, den Herr Henri für die Türkei nötig brauchte, worauf der Zucker für das Binnenland an die Reihe kam, über dessen Güte sich ein allgemeiner Streit entspann, während dessen sich die Damen aus der Garderobe glücklich fortschlichen. Die Ex-Senatorin horchte an der Tür und wurde ganz verwirrt von den soliden Geschäften, die ihr Henri trieb. Sie begann wieder zu glauben, daß Madame Spickmann eine Verleumderin sei, durchsuchte aber doch die ganze hintere Zimmerreihe und kam sehr erleichtert wieder zurück, als sie nichts Verdächtiges fand.

Der Handel war indes zu Ende. Henri entließ die Geschäftsfreunde und flog in die Arme seiner Gattin, die er um Verzeihung für das Warten und um die Erlaubnis bat, seine Notizen fertig zu machen, worauf er sie an seine Seite zog und Ankaufssumme sowie Gewinste berechnete. Es zeigte sich, daß er am nächsten Tage noch zehntausend Taler bar und in einem Monat zwanzigtausend für die Wechsel brauchte, welche Summen in einem halben bis dreiviertel Jahr hundert Prozent eintragen sollten.

Madame Henri betrachtete ihren Gatten immer noch mit etwas Mißtrauen, obgleich der größte Teil davon geschwunden war. Als Henri jedoch bat, sie möge heute bei ihm in der Stadt bleiben, man wolle in das Theater gehen, bei Martens soupieren und sich dann zur Ruhe begeben, da schmolz der Rest allen Verdachtes hinweg und Madame Spickmann erschien ihr als eine elende Verleumderin der gemeinsten Sorte. Sie sagte von dem Briefe kein Wort und kam nur vorsichtig auf die Entführung zurück, über deren nähere Umstände sie sich erkundigte und dabei fragte, ob Henri noch nichts entdeckt habe. Dieser merkte nur zu gut, daß ein Verdacht in den Augen des Lindwurms lauerte und log sich geschickt heraus, worauf sie den letzten Rest des Mißtrauens über Bord warf, der Spickmann eine gründliche Verachtung widmete und nur noch an die Mittel dachte, sich die Herrschaft zu sichern.

Henri ließ ihr indes nicht viel Zeit zum Nachdenken. Er bemerkte sofort bei ihrem Eintreten, daß sie ihm auf der Spur sei und ihn zu überraschen gedachte; deshalb war er doppelt wachsam und zeigte sich ganz als der alte sanfte Henri. Er gab seiner holden Gattin mit innerlicher Verfluchung den Arm und führte sie nach dem Theater, in dem er nur einmal im Zwischenakt auf kurze Zeit von ihrer Seite wich, um einen Sprung in die Apotheke zu tun, wo er etwas kaufte. Dann führte er sie zu Martens, um dort kostbar zu soupieren, bei welcher Gelegenheit er ihr so zutrank, daß sie endlich einen kleinen Rausch bekam, in dem sie sehr spaßhaft und liebenswürdig wurde und ihn ihren »himmlischen dummen Jungen« nannte. Henri brachte sie hierauf nach Hause und machte den Vorschlag, aus dem Kaffeehaus noch ein paar Gläser Punsch bringen zu lassen und ihn als Schlaftrunk zu nehmen. Er rief den Kellner heraus und bestellte zwei große Gläser, aber nicht aus Essenz gemacht, weil diese Kopfschmerzen verursache. Nun führte er die Gattin die Treppe hinauf und bedauerte dabei, daß gar keine Dienerschaft vorhanden sei, was der gutgelaunte Lindwurm sehr hübsch fand. Henri schloß die Tür auf und ließ sein holdes Weibchen in den Salon gehen. Während er wieder zuschloß, legte er ein kleines Papier, das er aus der Westentasche zog, auf einen Blumentopf im Entree und ging dann in den Salon. Er wunderte sich, seine Frau dort nicht zu finden, diese überraschte ihn aber nach kurzer Zeit, indem sie in einem reizenden Nachtnegligé erschien und sich schwärmerisch in seine Arme warf.

Herr Henri fühlte, daß ihn ein Gruseln überlief und wünschte sich »um die Ecke«. Zu seiner Freude erklang jetzt die Türglocke. Man brachte den bestellten Punsch, und er ging, um ihn in Empfang zu nehmen.

»Habt Ihr ihn aus Rum, Zucker und Zitronen gemacht?« fragte er laut.

»Versteht sich«, sagte der Küchenjunge, der ihn brachte. »Sie sehen noch den Zucker am Boden, bitte ein wenig umzurühren.«

Henri schloß die Tür, sah sich vorsichtig nach dem Salon um, nahm dann das Papier, welches er vorher beiseite gelegt, und schüttete den Inhalt, aus einem weißen Pulver bestehend, in das zweite Glas, wobei er ein faunenhaftes Lächeln zeigte. Dann hielt er das Glas vorsichtig von sich gedreht und trug es mit dem andern hinein.

»Hier, mein süßes Täubchen. Es geht nichts über ein Glas Punsch vor dem Schlafengehen. Es erregt die Phantasie und macht süße Träume.« Bei diesen Worten rührte er den noch unzergangenen Zucker klar, nahm von den Lippen der holden Gattin einige Dosen Quassia und gab ihr dann das Glas mit dem Pulver in die Hand, wobei er mit seinem Glas anstieß und ihr etwas in das Ohr flüsterte, was sie bewog, ihren Punsch mit einem furchtbar zärtlichen Blick auszutrinken, worauf sie sich, das Haupt an seine Achsel gelehnt, in das Schlafzimmer führen ließ.

Henri betrachtete sie dabei mit Spannung und mußte beinahe laut lachen, als er sie unterwegs einschlafen sah und halb tragen mußte. Im Schlafzimmer angekommen, schnarchte das zarte Wesen nach einer halben Minute sehr hörbar und ließ sich wie eine Gliederpuppe in ihr Bett legen, ohne sich zu rühren.

Herr Henri hörte ein Weilchen zu, dann warf er einen Stuhl um, worauf er laut sang. Als der Lindwurm bei diesem Geräusch fest und ruhig fortschlief, nickte er zufrieden mit dem Kopf und flüsterte höhnisch: »So, du alte Vogelscheuche! Ich denke, das halbe Gran Morphium, das du getrunken hast und das ich mir vorsichtigerweise vom Doktor gegen Gichtschmerzen verschreiben ließ, wird dich wohl bis morgen vormittag schlafen lassen. Ich will mir indes auswärts ein wenig Vergnügen machen. Erst wollen wir aber sehen, ob wir nichts finden, was wir brauchen können.«

Hiermit begann er die Kleider und Taschen der Schlafenden zu durchsuchen und steckte mehrere Schlüssel zu sich, die er fand. Das wichtigste Resultat seiner Nachforschung war jedoch der Brief der Madame Spickmann, der ihn in einen kleinen Schreck versetzte. Als er ihn gelesen, tat er einen leisen Pfiff und blickte auf die schnarchende Gattin.

»Ah, ah!« sprach er leise, tief Atem holend, »du alter Drache wußtest also alles und wolltest mich fangen? Oh, da mußt du zeitiger aufstehen. Es ist ein Glück, daß ich es erfahren habe und dir nun desto besser eine Nase drehen kann. Du mußt vorsichtig behandelt werden. Warte, mein Drache, ich will dich schon hinter das Licht führen!«

Henri steckte den Brief und nach einigem Besinnen auch die Schlüssel wieder an ihren Platz und ging leise davon, die Wohnung hinter sich abschließend.

Bald traf er seine Freunde und machte sie mit dem Umstand bekannt, daß er seine Alte glücklich zu Bett gebracht und eingesungen habe, was ungeheure Heiterkeit hervorrief. Dann wandte er sich an Spickmann und machte diesem Vorwürfe über die Unbesonnenheit, mit der er sich von seiner Mutter belauschen lasse, wodurch dem Drachen alles verraten werde. Er besprach mit Spickmann und den Seehunden einen Plan, wonach diese am nächsten Tage zu einer bestimmten Zeit sich in der Alsterhalle einfinden und ihn und seine Frau nicht bemerkend ein Gespräch führen sollten, in dem Spickmann erzählte, daß er seine horchende Mama mit einer erfundenen Geschichte von Henri angeführt habe, die sie als Freundin der Madame Henri dieser wahrscheinlich wiedererzählen werde, wodurch Henri zugleich einen höchst spaßhaften Spektakel bekommen müsse, den man beobachten wolle. Nachdem dies besprochen war, setzte man das unterbrochene Geschäft mit dem Bänkchen fort und trank und jubelte dabei, bis der Morgen graute, worauf die fidelen Seehunde in ihre Nester krochen, Spickmann durch die Hände der Nachtwächter ging und Henri vorsichtig in das Schlafzimmer schlich, in dem seine Frau noch immer in den Banden des Morphiums lag und von süßen Träumen umgaukelt wurde. Er zog sich aus, legte sich leise neben die Schlafende und stimmte bald ein Schnarchduett mit ihr an. Als das Schnarchen in ein allegro vivace fortissimo überging, erwachte die Schlafende und sah dann, sich mühsam besinnend, auf den neben ihr schnarchenden Henri, worauf sie verwundert um sich blickte. Das Morphium wirkte immer noch so stark auf sie, daß sich ihre Gedanken und Erinnerungen nur mühsam fanden. Sie erinnerte sich nach und nach an das Theater, an Martens und daß sie Punsch getrunken; hierauf war Henri mit ihr durch die Zimmer getanzt, dann auf die Knie gefallen, hatte ihr ewige Treue geschworen und einen Kosakentanz vorgeführt. Sie wußte aber nicht, ob dies Wirklichkeit oder Traum gewesen und saß im Bett, mit der Neigung, wieder einzuschlafen, bis sie ein neuer Schnarchdonner munter machte, wonach sie endlich aufstand und sich ankleidete.

Die Ex-Senatorin glaubte jetzt ganz bestimmt an Henris Unschuld und besaß keine Ahnung von dem Streich, den er ihr gespielt. Sie war ganz Zärtlichkeit beim Frühstück, das sie bringen ließ und zu dem sie den Schnarchkünstler nach vielen vergeblichen Versuchen erweckte. Dann schwebte sie elfenartig an seiner Seite durch die Stadt, beneidet und bewundert von allen, die ihr begegneten, worauf sie zur Komödie in die Alsterhalle geführt wurde und den bösen Spickmann belauschte, bei dessen Mitteilungen ihr alles klar wurde und der arme Henri als Opferlamm einer Intrige erschien.

Nachmittags fuhr das Paar nach Neumühlen hinaus, wo er seine Gattin nach dem Strand hinunterführte, um vor Sonnenuntergang noch eine kleine Wasserfahrt zu machen. Er lag dabei behaglich im Boot und dachte an den Unterschied zwischen heute und der Abfahrt nach seiner Entlassung durch den Senator. Dabei blickte er mit einem Lächeln der Genugtuung auf die Villa, aus der er seinen Tyrannen verjagt und seine statt dessen Flagge aufgezogen hatte.

Ein Gedanke durchfuhr ihn. Das Boot wollte landen, und Herr Henri setzte an, um vorher herauszuspringen. Er versah es jedoch und fiel, so lang er war und zum Gelächter der Strandleute ins Wasser, aus dem er pudelnaß an das Ufer kroch.

Madame Henri wäre beinahe vor Schreck gleichfalls über Bord gefallen, als sie ihn im Flusse liegen sah. Noch mehr erschrak sie aber, als Henri, auf dem Trockenen angekommen, ganz krumm zusammengezogen und ächzend dastand. Er konnte nicht allein gehen und mußte von zwei Schiffern in die Villa geführt werden, wo er sich ins Bett legte und Glühwein bestellte, weil ihn bei seinem Fall in den Strom eine plötzliche Erkältung getroffen oder der Schreck die Glieder gelähmt hatte. Zum Glück war die Sache nicht gefährlich und ohne Folgen, denn nach einem sehr guten Schlaf stand er gesund wie ein Fisch auf und machte sich fertig, an die Geschäfte zu gehen, die in der Stadt auf ihn warteten. Er holte zu diesem Zweck sehr ungeniert weitere zehntausend Taler aus der Kasse und wollte sich eben damit drücken, als die Senatorin ihren Arm in den seinen schob und erklärte, sie ginge mit in die Stadt.

Er warf einen Blick der Verzweiflung um sich. Der arme Henri! Er mußte in den sauern Apfel beißen und sein Gehirn abermals mit Entrinnungsplänen zermartern.

*

Während Herr Henri in Neumühlen ein kleines Feuerchen unter dem Vermögen der geschiedenen Frau Senatorin anmachte, um es zum Schmelzen zu bringen, vergaß das treulose Glück sein Wächteramt bei dem Vermögen des Senators im alten Hause an der Petrikirche, wandte ihm den Rücken und gab dem Unglück Gelegenheit, ein Feuer unter dem Mammon Eiskuhls anzuzünden und ihn gleichfalls zusammenzuschmelzen.

Die Assekuranzmakler standen an der Börse beisammen und unterhielten sich lachend, worauf sie einzeln mit höhnischem Gesicht an Eiskuhl vorübergingen, der wie ein übelgelaunter Gemeindestier an einem Pfeiler stand und in das Börsengewühl blickte. Die Selbstversicherung seiner Schiffe begann sehr üble Früchte zu tragen, denn es waren wieder zwei der größten untergegangen und nur die Mannschaft mit genauer Not gerettet, welch letzter Umstand den Senator indes sehr gleichgültig ließ. Er hätte es viel lieber gesehen, wenn die Mannschaft untergegangen und die Schiffe gerettet worden wären.

Aber nicht nur die Schiffe allein, auch eine Ladung Baumwolle, die der Senator auf eigene Kosten herüberbringen ließ, ging mit verloren. Die harten, gewaltigen Schläge, die Eiskuhl so schnell nacheinander trafen, machten ihn wanken. Schon die Herausgabe des Vermögens der Frau, die in Barschaften erfolgen mußte, brachte ihn in Verlegenheit. Der Verlust von vier Schiffen nacheinander ruinierte ihn fast. Es wollte scheinen, als sei die Hemdenbrust des Senators nicht mehr so blendend weiß wie früher, obgleich Jakob jetzt viel zu nobel war, um Teerpfeile danach abzuschießen.

Die Töchter des Senators lebten still und eingezogen. Sie vergossen bittere Tränen über das Treiben ihrer Mutter und schämten sich infolgedessen, unter die Leute zu gehen. Emma sorgte liebevoll für die Bequemlichkeit und den Tisch des Vaters, auf dem die gelben Rüben niemals fehlten.

Selma zeichnete und malte von früh bis spät. Sie machte ihre Studien an der Elbe und Alster, wobei sie sich bemühte, sie gleich in die Form von Bildern zu bringen. Ihr scharfer Blick hatte die ungeheuren Verluste des Vaters bemerkt, die sie mit Bangen für die Zukunft erfüllten. Eine dunkle Ahnung sagte ihr, daß die Fertigkeit im Zeichnen vielleicht noch einmal Wert für sie haben könnte. Sie sah mit Schreck und Staunen, wie schnell und spurlos große Summen schwinden können, und begriff das erste Mal in ihrem Leben, daß erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten doch mehr wert sein können als Kapitalien, da keine Macht der Welt imstande ist, die geistigen Schätze dem Besitzer zu rauben. Sie besprach dieses Thema einst mit Bernhart und war damals sehr geneigt, dem realen Besitz den Vorzug zu geben.

Es war merkwürdig, daß die beiden Schwestern seit der Katastrophe, in der Schnepfe als Barbier entlarvt wurde, die jungen Männer kaum einigemal in ihren Gesprächen erwähnt hatten, während doch jede fortwährend an den dachte, der ihr am nächsten stand. Der alte Jost versuchte oft, ein Gespräch über Bernhart und Schnepfe anzuknüpfen, wozu er sich ganz erstaunlicher und schlauer Kriegslisten bediente. Diese gelangen jedoch niemals, denn die Mädchen hörten seinen Erzählungen höchst gleichgültig zu, ohne irgendeine Frage zu tun, zu der er sie verlocken wollte. Er fuhr dann ärgerlich ab und bemerkte nicht, mit welchem gespannten Interesse die jungen Damen im geheimen auf jedes seiner Worte lauschten, um etwas von den jungen Männern zu erfahren, die aus ihren Herzen verbannt schienen.

Jost ging dann oft zu Bernhart, wo er sich still in eine Ecke setzte und die Skizzen aus Neumühlen betrachtete. Diese führten seine Gedanken bald auf Henri, der jetzt als Besitzer in der Villa saß, worauf er seinen Grimm über solchen Skandal ausließ und sich erlaubte, etwas an der himmlischen Gerechtigkeit zu zweifeln, die nach seiner Meinung doch wenigstens einen Donnerkeil für solchen Burschen übrig haben müßte, oder eigentlich zwei, denn die Senatorin verdiene ebenso gut einen. Dann kam er auf die Prügelsuppe bei der Entlassung Henris zurück, ein Kapitel, das ihn jedesmal mit Wonne erfüllte, wenn er seiner Bemühungen als Friseur gedachte. »Es war doch etwas«, meinte er stets am Schluß der Erzählung.

Fragten die jungen Männer nach den Mädchen, so war seine stehende Antwort: »Nur Geduld! Geduld überwindet Sauerkraut. Es wird sich machen.«