|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Goldgräberstation Wau liegt im Inneren des früher deutschen Teiles von Neuguinea. Die einzige Verbindung mit der Küste wird von den deutschen Junkers-Flugzeugen aufrechterhalten.

Mit leichtem Gepäck bestieg ich einen solchen Vogel, und in sausender Fahrt ging es landeinwärts. Wir flogen über unbekanntes Gebiet. So weit das Auge reichte, war nichts als finsterer Urwald zu sehen. Keine Anzeichen irgendeines Lebewesens. Wir stiegen höher und höher. Das brausende Geräusch unseres Motors erfüllte die Luft. Die schrägstehende Sonne wurde von dem blitzenden Körper unseres Ganzmetalljunkers reflektiert und glänzte silbern. Ich saß vorne neben dem Piloten auf dem Sitz des Mechanikers, der mir seinen Platz liebenswürdigerweise eingeräumt hatte, um mir das Photographieren zu erleichtern. Ich mußte mich zwar zu jeder Aufnahme auf meinen Sitz knien, doch war dies nach der halsbrecherischen Turnerei, die ich in Afrika auf der kleinen »Klemm« vollbringen mußte, ein Kinderspiel. Der Höhenmesser zeigte fast viertausend Meter, es war eisig kalt, und Frostschauer schüttelten meinen Körper. Tief unter uns dehnte sich ein phantastisch geformtes Wolkenmeer aus, das nur an einigen Stellen von bizarren Formen hoher Berggipfel durchbrochen wurde. Jetzt verstand ich, warum wir so hoch gehen mußten. Das Wolkenmeer gewann beträchtlich an Höhe, und wir steuerten auf eine gewaltige Gebirgskette los, die fast völlig von den Wolken verhüllt war. Doch der über viertausend Meter hohe Mt. Essie stieß siegreich durch die Nebelmasse empor, ja er war der einzige Gipfel, den wir nicht überflogen, den wir vorsichtig umschifften. Alle anderen Bergriesen sahen wie kleine Hügel aus den sie umschließenden Wolken hervor.

Fast zauberhaft schnell verging die Zeit, wir näherten uns unserem Ziel. Wieviel Wochen oder gar Monate würde es dauern, um das Gelände, das wir so mühelos überflogen, zu durchwandern?

Wir gingen in Wau nieder. Es ist dies der Sitz eines Distriktsbeamten, aber auch der Flugplatz für Edie Creek, die reichsten Goldfelder der Welt, die von hier aus mit Trägern zu Fuß zu erreichen sind. Wie Pilze sahen die Barackenbauten aus, die plötzlich die Erde bedeckten, und eine Anzahl von Flugzeugen standen in ihren hölzernen Schuppen rings um den Flugplatz herum. Da lag auch das »Hotel«, das Eingeweihte den besten »Claim« Neuguineas nennen. Hier bekam ich ein Zimmer, oder sagen wir besser einen Raum. Denn das ganze Hotel bestand nur aus einer großen hölzernen Halle, in die einen Zentimeter dicke »Zimmerwände« aus Preßpappe eingebaut waren. Türen und Plafond fehlten zur Gänze. Nur in einigen Zimmern war mittels eines viel zu schmalen Stoffvorhanges ein Abschluß markiert. Die Zwischenwände und die Zimmerwände waren gerade so hoch, daß man nicht ohne Schwierigkeit darüberklettern konnte. Wer hätte sich auch diese Mühe genommen, war doch des Nachbars Bettraum so leicht durch die Türöffnung zu erreichen. In den abgetrennten Räumen standen drei bis vier Pritschen, mehr als ein solches Bett hatte der Hotelgast nicht zu erwarten. Ein größerer Raum diente als Speisesaal, ein zweiter als Bar. Hier waren hinter einem Tisch alle Kostbarkeiten aufgestapelt, mit denen die Goldsucher so gern ihren Körper vergiften.

35. Hügeliges Grasland am Oberlauf des Purariflusses, im Inneren von Deutsch-Neu-Guinca. Vom Flugzeug gesehen.

Abbildung 35. Hügeliges Grasland am Oberlauf des Purariflusses im Innern von Deutsch-Neuguinea, welches die Bena-Bena-Eingeborenen bewohnen. Dasselbe ist gegen Norden und Westen von hohen Gebirgen eingeschlossen, deren Hänge dicht bewaldet sind. Aufnahme aus dem Flugzeug.

36. Ansiedlungen der Bena-Bena-Eingeborenen im Inneren von Deutsch-Neu-Guinea. Von sorgfältig bebauten Feldern umgeben.

Abbildung 36. Ansiedelungen der Bena-Bena-Eingeborenen im Innern von Deutsch-Neuguinea. Dieses Papuavolk hat noch nie weiße Menschen gesehen und lebt völlig wie der Mensch in der Steinzeit. Ihr Ackerbau steht auf einer überraschend hohen Stufe, die allein es ihnen ermöglicht, das baumlose, waldlose Gelände in dichten Massen zu besiedeln. Die Aufnahme zeigt die dicht beisammen liegenden kleinen Rundhäuser mit der sie umgebenden Gartenanlage.

37. Bena-Bena-Eingeborener in Kriegsschmuck und mit Kriegsbemalung.

Abbildung 37. Bena-Bena-Eingeborener in Kriegsschmuck und mit Kriegsbemalung. – Diese Eingeborenen befehden sich ununterbrochen untereinander. Der Kriegsschmuck besteht aus reichen Federbüscheln und Fellstreifen von Känguruhs und Opossums. Die Kriegsbemalung ist in dicken Strichen von weißer Farbe aufgetragen.

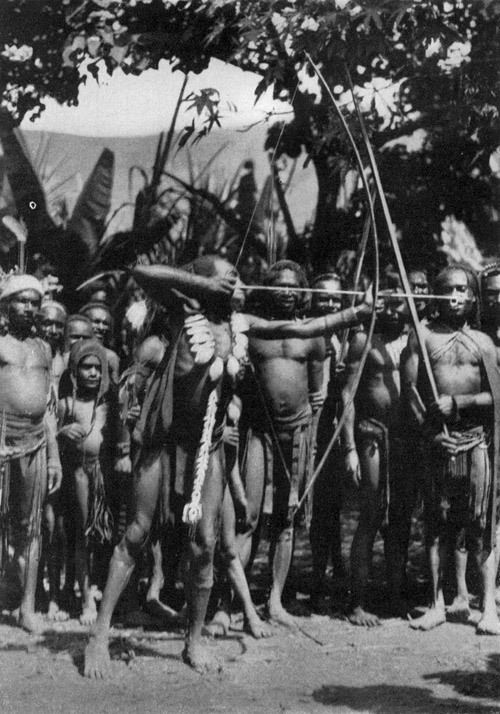

38. Bena-Bena-Eingeborener, ein Meister im Bogenschießen.

Abbildung 38. Bena-Bena-Eingeborene beim Bogenschießen. Sie verwenden melanesische Flachbogen und eine große Anzahl der verschiedenartigsten Holzpfeile, von denen jeder seinen eigenen Namen trägt und einer besonderen Verwendung dient. Die Treffsicherheit ist eine ganz hervorragende. Die kunstvoll geschnitzten Holzspitzen der Pfeile sind imstande, furchtbare Wunden zu reißen.

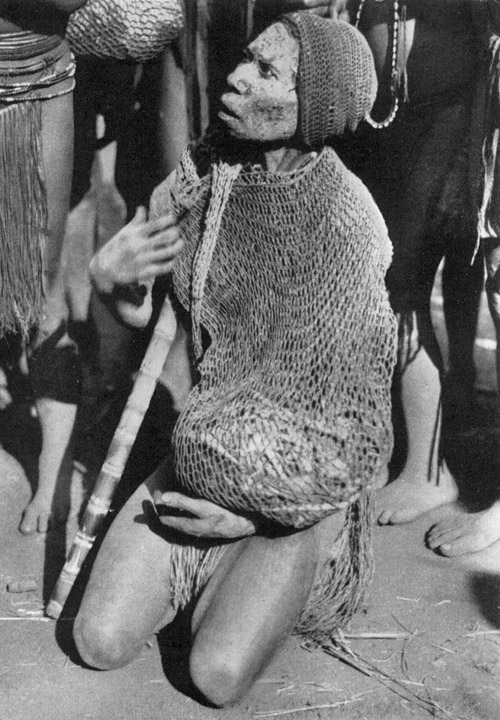

39. Mit Ernst und Geschicklichkeit arbeitet der Bena-Bena-Eingeborene an der Herstellung seiner Kleidung.

Abbildung 39. Bena-Bena-Eingeborener bei der Herstellung seiner Kleidung. Dieselbe besteht aus einem Gürtel und einem daran befestigten Mittelstück, das zwischen den Beinen durchgezogen wird und aus geschlagenem Bast verfertigt ist. Den Unterarm umschließt eine merkwürdige breite Manschette, die kunstvoll aus hanfartigen Fasern geflochten ist.

40. Ein Häuptling der Bena-Bena-Leute mit gespannter Aufmerksamkeit den Kriegspfad verfolgend.

Abbildung 40. Ein Häuptling der Bena-Bena-Leute auf dem Kriegspfad. Er ist in voller Kriegsausrüstung. Die Stirn ist von einer Perücke aus Kasuarhaaren bedeckt. Zur Herstellung des Stirnbandes sind kleine weiße Früchte einer Pflanze verwendet, die wie Glasperlen auf Fäden gezogen werden. Links sind die Spitzen von Pfeilen und das Ende des Bogens sichtbar.

41. Bena-Bena-Eingeborener mit typischer Schädelbildung.

Abbildung 41. Bena-Bena-Eingeborener mit typischer Schädelbildung, die an jene der Eingeborenen Australiens erinnert. Die Frisur wird aus langen, dünnen Zöpfchen gebildet, in die geschlagene Baststreifen eingeflochten sind.

42. Bena-Bena-Frau in der landesüblichen Trauerkleidung, den Kopf rasiert, das Gesicht mit Lehm eingeschmiert, trauert um ihr geliebtes Schweinekind.

Abbildung 42. Der Kopf dieser Bena-Bena-Frau ist rasiert, sie hat den Körper mit Lehm eingeschmiert und trauert so in der landesüblichen Trauerkleidung um ihr verlorenes, geliebtes Schweinekind. – Es ist dieselbe Frau, deren Zusammentreffen mit der Expedition dieser fast zum Verhängnis geworden wäre. Text Seite 156.

Der Flug in den eisigen Höhen hatte mich sehr ermüdet, und ich freute mich auf mein Lager. Schon sehr früh, es war wohl noch nicht einmal halb neun, lag ich auf meinem Strohsack. Doch ich hatte mich gründlich verrechnet. Um diese Zeit kam das Leben in der Bar erst in Schwung. Infolge der geschilderten Konstruktion des Hauses hätte man in den Zimmern einen Floh aus der Bar husten hören können. Das halbtrunkene Gegröhl aus rauhen Goldsucherkehlen ließ keinen Schlaf aufkommen. Oder vielleicht doch? Ich schrak plötzlich auf und sah auf die Uhr – ihr Zeiger stand auf zehn. Aus der Bar ertönte ein fürchterliches Gebrüll und der Klang von splitterndem Glas. Ich stürzte hinüber: eine Reihe von Gentlemen lag auf der Erde. Einige schienen volltrunken oder irgendwie betäubt zu sein, andere wurden eben von ihren Gegnern »bearbeitet«. Einem fehlte das halbe Ohr, und alles war mit Blut besudelt. Der Verwundete fuhr sich mit der den Betrunkenen eigenen Beharrlichkeit ununterbrochen über sein Ohr, ohne augenscheinlich begreifen zu können, woher das viele Blut kam.

Was war geschehen? Zwei Italiener hatten sich angeschickt, eine Meinungsverschiedenheit in temperamentvoller Weise auszutragen. Da gerade kein Messer zur Hand war, hatte der eine sein Bierglas ergriffen und es dem Gegner an den Kopf geworfen. Der Kopf hielt stand, und nur das Ohr mußte daran glauben. Das Bierglas hingegen war bis auf den Henkel zersplittert, aber auch letzterer war noch eine recht wirkungsvolle Waffe. Australische »Miner« bemühten sich, die Raufenden zu trennen. Da auch sie ausnahmslos mehr als angeheitert waren und kaum auf den Beinen stehen konnten, waren in wenigen Sekunden alle, sowohl die Streitenden als auch die Friedensengel, zu einem wüsten Knäuel vermengt, aus dem man nur hochgeschwungene Gliedmaßen entnehmen konnte.

Nachdem alles vorüber und dem Unglücklichen sein Ohr angenäht war, kroch ich in mein Bett zurück. Es mochte wohl zwölf Uhr geworden sein, da schlängelte sich eine schwankende Gestalt durch die Türöffnung herein und fiel schwer auf meine Pritschenkante. »Das ist mein Bett, das ist mein Bett«, hörte ich sie lallen, während mir ein penetranter Alkoholduft in die Nase stieg. »Das ist nicht Ihr Bett«, sagte ich freundlich, »das ist das meinige.« »Das ist mein Bett«, wiederholte der Trunkene beharrlich. Es ist vergeblich, sich mit einem Mann in solcher Gemütsverfassung in Erörterungen einzulassen. So sprang ich auf und sagte: »Sie haben recht, das ist Ihr Bett« und stieß ihn dabei auf eine der drei freien Pritschen, die noch in meinem »Zimmer« standen. Da lag er wohl zehn Minuten lang, und schon dachte ich, der Schlaf hätte ihn übermannt, da stand der Unglückselige schwankend auf und murmelte: »Das ist doch nicht mein Bett.« Jetzt erfaßte mich Wut. Ich stürzte auf ihn zu, packte ihn bei einem Arm und stieß ihn nicht gerade sanft zur Tür hinaus. Der Stoß war so stark gewesen, daß der Mann auf der anderen Seite des Ganges mitten in der Bar landete, wo er mit allgemeinem Gebrüll empfangen wurde. »Der kommt nun nicht wieder«, dachte ich zufrieden. Doch kaum war ich eingeschlafen, als ich von neuem geweckt wurde. Es war ein anderer, der sein Bett mit dem meinen verwechselte. Infolge meiner Erfahrung klüger geworden, versuchte ich nun nicht mehr, ihn fürsorglich in einer Pritsche unterzubringen, sondern warf ihn zur Tür hinaus, bevor er noch recht wußte, um was es sich handelte. Die Abenteuer dieser Nacht aber waren noch keineswegs zu Ende. Um halb drei Uhr morgens erschien der Hotelbesitzer mit zwei völlig bewußtlosen »Gentlemen« und schickte sich an, dieselben auf den freien Pritschen in meinem »Zimmer« unterzubringen. Der eine schien zu glauben, zwischen den Decken Gold finden zu können; denn wie ein wildgewordener Maulwurf wühlte er mit den Armen, daß die verschiedenen Bestandteile des Bettes in der Luft herumwirbelten. Als er sich endlich beruhigt hatte, fing der andere an, in erschütternder Weise zu schnarchen. Dies weckte meinen Nachbarn im anderen »Zimmer«, der die Störung übel vermerkte und seinem Unmut durch derartiges Poltern an meiner Zimmerwand Luft machte, daß die ganze Wand umzufallen drohte. Da begann der »Goldsucher«, der eine Weile ganz still gelegen hatte, laut und vernehmlich zu rülpsen. Wie das Quaken eines Ochsenfrosches hörte es sich an, und gleich darauf begann er heftig zu erbrechen. Er lag auf dem Rücken und spie wie eine Fontäne senkrecht in die Luft – ein fürwahr seltsamer Anblick.

Inzwischen rechnete ich mir aus, wieviel Geld dieser Mann wohl an dem Abend ausgegeben haben mochte. Eine Flasche Bier kostete vier Schilling (in Edie Creek sogar sieben Schilling). Und langsam fing ich an zu verstehen, warum das Hotel der »beste Claim von Neuguinea« genannt wird. Hatte ich doch pro Tag für solche fürstliche Unterkunft und Verpflegung ein Pfund zu bezahlen.

Als sich am nächsten Tag Gelegenheit ergab, mit einem Flugzeug nach Bulolo zu fliegen, entfloh ich mit Freuden diesem Hotel.

Wieder war der Pilot von liebenswürdiger Aufmerksamkeit, und ich konnte eine Reihe von hochinteressanten Aufnahmen machen. Bulolo liegt ebenso wie Wau über 1000 Meter hoch. Schon vom Flugzeug aus sah ich zwei riesige Ungetüme im Flußtal einer von eigenartigen Furchen durchzogenen Sandwüste stehen. Kaum gelandet, stattete ich dem Leiter der Goldfelder-Gesellschaft einen Besuch ab. Er führte mich in seinem Auto auf die Goldfelder hinaus und machte mich mit den beiden merkwürdigen Ungetümen bekannt. Es waren zwei riesige Baggermaschinen, die das ganze Flußbett durchpflügten und automatisch das im Flußsand enthaltene Alluvialgold einsammelten. Auf einer der Maschinen arbeiteten einige Amerikaner, die die Steuerung dieses Monsters in der Hand hatten und dafür fürstliche Gehälter bezogen. Geradezu überwältigend aber war die Tatsache, daß die einzige Verbindung zwischen der Küste und diesem Industriezentrum von Flugzeugen unterhalten wird. Die Ganzmetallflugzeuge von Junkers haben die kühnsten Erwartungen weit übertroffen. Jede der beiden Riesenbaggermaschinen ist in Teile zerlegt in den dreimotorigen Flugzeugen befördert worden. Eine Werkstatt mit allem Zubehör, in kurzer Zeit aus der Erde geschossen, setzte die Teile an Ort und Stelle zusammen. Noch dazu war das Gebiet früher unbewohnt und erst nutzbar gemacht worden. Heute leben hier schon über hundertvierzig weiße Angestellte und an die sechshundert schwarze Arbeiter. Ein eigenes Stau- und Kraftwerk (jeder Sack Zement wurde mit Flugzeug befördert) versorgt alles mit Licht und Kraftstrom. Vorläufig arbeiten zwei Baggermaschinen, doch zwei weitere sind im Bau. Ein Bagger fördert etwa achttausend Kubikyard in vierundzwanzig Stunden. Jedes Kubikyard Schwemmaterial enthält Gold für über zwei Schilling. Die Gesellschaft besitzt ein Areal, das ihr ermöglicht, zehn bis zwanzig Jahre lang (die Gutachten der Sachverständigen stimmen nicht ganz überein) zu arbeiten. Unter diesen Umständen lohnen sich allerdings die größten Investitionen.

Auch die berühmtesten Goldfelder von Edie Creek wollte ich besuchen. Sie liegen über zweitausend Meter hoch und sind von Wau zu Fuß in fünf Stunden zu erreichen. Auf Grund der Schilderungen erwartete ich sehr primitive Verhältnisse vorzufinden und machte mich mit zwei Trägern auf den Weg. Nur mein leichtes Zelt, einige Konserven und meine Apparate nahm ich mit mir. Der Weg führte steil in die Höhe, noch steiler aber waren die Abkürzungen, die meine Träger einschlugen. Doch die landschaftliche Schönheit dieser Berge entschädigte für alle Anstrengungen auf das reichlichste.

Schon Wau liegt über tausend Meter hoch und zeichnet sich bereits durch ein angenehmes Klima aus. Bald verschwanden die Nadelhölzer, die der Vegetation um Wau das Gepräge geben, und Farnbäume und eine Reihe seltener Gewächse, wie ich sie in so wunderbaren Formen noch nie gesehen hatte, bedeckten die Erde. Stellenweise überquerten wir vom Sturm gefällte Urwaldriesen, in deren Kronen sich die farbenprächtigsten Orchideen eingenistet hatten. Ich beugte mich über eine der wunderbaren Blüten, doch ein pestilenzartiger Geruch entströmte den weitgeöffneten so farbenprächtigen Kelchen. Dann wieder ragte ein abgestorbener Urwaldriese mit seinen dürren Ästen wie mit Riesenfingern gegen den gewitterschwangeren Himmel empor. – Und hier waren andere parasitäre Pflanzen gerade in vollen Blüten aufgegangen. Ihre Aufgabe ist es, die reifen Samen in alle Winde zu streuen, bevor noch der Tod des Wirtes auch den Tod des Schmarotzers mit sich bringt. – An einer Biegung des Weges eröffnete sich ein wunderbarer Blick über das Tal des Bulolo-Flusses, das im Hintergrund hohe Bergketten begrenzen. Dort oben sollten dem Vernehmen nach einige Eingeborenendörfer liegen.

Der Himmel hatte sich inzwischen immer mehr verfinstert, und leider allzu bald brach ein Gewitter los. Wenn der Regen auch meinem Gepäck keinen Schaden anrichten konnte (hatte ich doch Apparate und Negativmaterial in wasserdichte Gummisäcke verpackt), so erschwerten die ungeheuren Wassermengen, die sich über uns ergossen, das Weiterkommen immerhin beträchtlich. Dies um so mehr, als sie nicht, wie es sich für ein anständiges Gewitter geziemt hätte, nach einiger Zeit aufhörten, sondern in einen Landregen übergingen. Ein eisiger Wind fuhr durch meine nassen Kleider, so daß ich, an die Tropen gewöhnt, trotz der anstrengenden Bewegung vor Kälte erschauerte. Wir befanden uns ja außerdem schon in einer Höhe, in der die Tropensonne auch bei schönem Wetter ihre Kraft zum Teil eingebüßt hat.

Es begann bereits zu dämmern, als wir endlich Edie Creek erreichten. Eine neue Überraschung! Wohl war ich an einigen am Wege liegenden Blockhütten vereinsamter Goldsucher vorübergekommen, doch ich hatte nicht erwartet, eine kleine Stadt mitten in der Wildnis vorzufinden. Wohlgepflegte Wellblechhäuser, sorgfältig angelegte Blumengärten, elektrisches Licht, Kanzleien, Lagerräume, ein Spital und andere große Gebäude breiteten sich hier aus, alles in den letzten vier Jahren entstanden. Als ich nun noch in einem Garten Erdbeeren, ja gute deutsche Gartenerdbeeren, daneben Tomaten, Kohl, Radieschen und europäische Obstbäume erblickte, war ich einfach überwältigt. War das wirklich das »dunkle und wilde Neuguinea«, von dem ich so viel gehört hatte –? Nein, das war die mächtige Aktiengesellschaft, die hier alles erbaut hatte – das heißt, es war das Gold, das hier in solcher Menge gefunden wurde, daß es all dies hervorzaubern konnte. Und wiederum mußte ich an die deutschen Flugzeuge denken, die vom Wellblechdach angefangen bis zum kleinsten Nagel alles und jedes von der Küste nach Wau geschafft hatten, an die Träger und Tragtiere, die auf ihren Rücken die schweren Lasten auf diese Bergeshöhe schleppten.

Ich hatte kaum Zeit, mich umzusehen, als mich bereits ein Beamter begrüßte und zu dem Leiter der Gesellschaft führte. Nachdem er meine Empfehlungsbriefe auf das sorgfältigste studiert hatte, lud er mich in liebenswürdiger Weise ein, sein Gast zu sein.

Hier verbrachte ich nun einige schöne und interessante Tage. Ein herrlicher Genuß für den, der aus den fieberschwangeren Tälern kam, wo die drückende Schwüle den Menschen auch des Nachts nicht zur Ruhe kommen ließ, wo die Moskitos und Stechfliegen Tag und Nacht den Körper quälten. Hier oben gab es das alles nicht. Des Nachts zog ich mir fröstelnd die dicke Schafwolldecke über die Ohren, und am Tage lief ich im Wollsweater umher. Die Luft war köstlich erfrischend, und Insekten schienen fast gänzlich zu fehlen.

Doch nicht nur die Oberfläche der Erde unterschied sich kaum von europäischen Bergländern, auch unter der Erde sah es wie in europäischen Bergwerken aus. Stollenanlagen mit und ohne Wassereinbrüche, Förderkörbe, Grubenhunte, grelle Karbidlampen, Wasserpumpen, Preßluftanlagen – alles war da. Nur die dunkelhäutigen Arbeiter ergaben ein fremdes Bild. Und noch etwas unterschied dieses Bergwerk von seinesgleichen in unserem grauen und altersschwachen Europa, wo sie alle um Absatz und Existenz kämpfen müssen. Für dieses Bergwerk hier gab es keine Absatzschwierigkeiten – für Gold findet sich immer ein Abnehmer.

Auch verfügt die Gesellschaft über reiche alluviale Goldfelder, die emsig abgebaut werden. Sie sind es, welche die erst im Entstehen begriffene Stollenanlage eigentlich finanzieren, gehören sie doch zu den reichhaltigsten Lagern der Welt. Jede Tonne Sand enthält Gold im Werte von über hundertvierzig australischen Schillingen! Der Betrieb sieht höchst einfach aus. Eine Pumpe saugt das sandige Wasser über ein mit Querrippen versehenes Gestell. Das Wasser und der leichte Sand fließen ab, das schwere Gold bleibt liegen.

In der Nähe von Edie Creek gibt es noch andere Unternehmungen. Von der Aktiengesellschaft angefangen bis zur Vereinigung einiger Männer, die sich den Ertrag teilen, dienen alle nur dem einen Gott, dem Golde. Auch eine Menge »private Miner« haben sich hier niedergelassen, die in kleinen Blockhäuschen wohnen und noch wie in früheren Zeiten in Blechpfannen den Sand waschen, den einige schwarze Arbeiter in einem Holztrog mit aufgelegtem Rippenboden bergen.

In einer dieser Hütten traf ich eine Gruppe Goldgräber, als sie eben beim unvermeidlichen Bier beisammensaßen und sich die neuesten Lokalgeschichten erzählten. Es waren Lose einer Lotterie verkauft worden, deren Treffer in Goldclaims bestanden. Doch nur zwei von sieben glücklichen Gewinnern kamen auf ihre Rechnung, die übrigen förderten taubes Gestein. Ein australischer Cowboy aber hatte von einem der Enttäuschten einen Claim für sechzehntausend Schilling gekauft; kaum zwei Wochen später fand der neue Eigentümer das Gold geradezu pfundweise, hatte in wenigen Tagen den gesamten Kaufpreis »hereinbekommen« und war in wenigen Monaten ein reicher Mann geworden. So handelten die Neuigkeiten, die sich die Leute erzählten, stets von den Schicksalen der Goldsucher.

Auch ich selbst begegnete einem solchen Glückspilz. Während eines Ausfluges schloß sich mir ein einfacher Miner an, dem drei schwerbeladene Träger folgten. Gesprächsweise erfuhr ich, daß die drei unter der Last keuchenden Burschen den Ertrag einer Förderzeit von nur zehn Tagen schleppten. Die Bank zahlte dem Glücklichen über fünftausend Pfund aus.

Doch so gut geht es nur wenigen. Die meisten der Männer, die da ausgezogen waren, um schnell reich zu werden, sehen ihre Heimat nicht wieder. Kein Rausch gibt lange Seligkeit, auch der Goldrausch endet bald. Dann bleiben nur die ungeheueren Strapazen, die Entbehrungen, Krankheit und Heimweh und das vernichtende Elend der Einsamkeit. Wenn man diese Seite des »Goldsuchens« betrachtet, versteht man die Rolle, die der Alkohol hier spielt. Er ist bald der einzige Trost, er spendet seliges Entrücktsein, nur er kann das Heimweh besiegen.

Viele dieser Männer haben in der Heimat eine Braut zurückgelassen, die sie mit Reichtum überraschen wollten. Andere hatten sich vorgenommen, auf die Erfüllung allzu großer Erwartungen zu verzichten und mit einem in wenigen Monaten erarbeiteten kleinen Vermögen in die Heimat zurückzukehren. Doch dann wurde Abschied gefeiert – ein wilder Goldgräberabschied bei Bier und Schnaps, und alle guten Vorsätze waren plötzlich verschwunden. Wenn der Mann dann nach Tagen von seiner Alkoholvergiftung erwachte, war das Geld dahin, und es hieß wieder hinauszuziehen in die Wildnis und das entbehrungsreiche Leben von neuem zu beginnen.

So rückt die Heimat immer mehr in die Ferne, und die braven Männer werden hartgesottene Gesellen, verwilderte menschliche Wracks. Dann erhält wohl einer nach dem anderen von daheim die Nachricht, daß die Braut einem anderen gefolgt ist. Doch das berührt sie kaum mehr, Whisky und Bier sind zuverlässige Tröster geworden. Und Whisky und Bier bleiben Freunde bis an das Grab.

An der Küste sah ich einen Friedhof. Viele Gräber gab es da, sie trugen längst verschollene Namen. Sie waren schön eingefaßt – doch nicht mit Blumen und Gras. Was leuchtet so braun an ihren Rändern? Es waren leere Bierflaschen, eng aneinandergereiht. Sinnig erinnern sie den Vorübergehenden an die Todesursache des Verstorbenen. Alkohol – treu bis über das Grab!

Noch andere Feinde, andere Abenteuer können dem Goldsucher gefährlich werden. Nur fünfzehn Meilen von Edie Creek wurden vor kurzem zwei Miner mit ihren schwarzen Arbeitern von kriegerischen Eingeborenen ermordet. Die Regierung entsandte eine Strafexpedition, und der junge Patrouilleoffizier machte zehn Gefangene. Als er dieselben abtransportieren wollte, ergaben sich einige Schwierigkeiten. Die Gefangenen machten einen verzweifelten Fluchtversuch, drei von ihnen entkamen, zwei wurden von den Soldaten auf der Flucht erschossen, mit den übrigen machte er sich neuerlich auf den Weg. Die Eingeborenen ließen aber ihre Genossen nicht im Stich. Sie überfielen den Beamten und schleuderten einige zum Glück unvergiftete Pfeile in seinen Leib. Monatelang lag er im Spital in Salamaua.

Die Gefangenen kamen ins Gefängnis. Doch was sollte mit ihnen geschehen? Es war ihr Land, das sie verteidigten, und es gab keinen Menschen, der ihre Sprache sprach und ihnen ihr Vergehen begreiflich machen konnte.

So tat denn die Regierung das einzig Richtige. Sie wartet ab, bis diese Kinder der Wildnis im Verkehr mit anderen Gefangenen eine Umgangssprache erlernt haben, um sie dann bei ihren Stammesangehörigen als Dolmetscher verwenden zu können. Mit ihrer Hilfe hofft man dann mit dem Stamm Frieden schließen zu können.

Auch an anderen Orten wehrten sich die Eingeborenen gegen die fremden Eindringlinge und erschlugen manche von ihnen. Fast immer waren die Goldsucher, dank ihrer Rücksichtslosigkeit, im Unrecht gewesen, oder es war die Schuld der schwarzen Arbeiter, die sich mit Frauen der freien Stämme eingelassen hatten, wofür die Weißen büßen mußten. Doch die Regierung ist in vorbildlicher Weise bestrebt, die Eingeborenen vor Übergriffen der Miner zu schützen. Wer sich auch nur das Geringste zuschulden kommen läßt, wird unbarmherzig ausgewiesen. Auch die schwarzen Arbeiter werden im allgemeinen nicht schlecht behandelt. Die Regierung sieht mit aller Schärfe darauf, daß sie ausreichend genährt und mit Decken und Moskitonetzen versehen werden.

Wie aber soll die Regierung den Goldgräber schützen? Sie kann ihn nur warnen und – vielleicht – den Alkoholgenuß einschränken. Er aber wird alle Mühen und Entbehrungen auf sich nehmen, um seinem vermeintlichen Glück nachzujagen. Er wird kämpfen um das rote Gold, das seit Jahrtausenden die Menschen anzieht und fesselt.