|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die heiligen Männer auf Owa Raha hatten mir von seltsamen sakralen Sitten der Eingeborenen auf der Insel Ulawa erzählt, die sonst nirgends in Melanesien vorkämen. Ulawa liegt nördlich von San Christoval, und man muß Riffe und Meeresströmungen gut kennen, um in glatter Fahrt dorthin zu gelangen. In der Barkasse Küpers ging es also wieder ins Meer hinaus, der Insel entgegen. Als wir den Strand von San Christoval verließen, huschten große schwarze Schatten über uns hinweg. Es waren fliegende Hunde, die die Papayabäume aufgesucht hatten, um sich an ihren süßen Früchten gütlich zu tun. Jetzt kehrten sie zu ihren Schlafbäumen in den Busch zurück. Küper nahm ihnen diese harmlose Beschäftigung übel. Fliegen die Hunde über einen hinweg, so bedeutet das nach Seemannsglauben Unglück. Er wäre am liebsten gar nicht losgefahren.

Aber schon ging es durch das Riff und über das dräuende Meer nach Norden. Während der Weiterfahrt hatte Küper nicht viel Zeit, an die Hunde zu denken; schweigsam stand er in sein Ölzeug gehüllt am Kommandoplatz und musterte mit seinen krankhaft glänzenden Augen die schweren Wolkenbänke, die im Nordwesten die Sonne verhüllten. Er achtete auch nicht der zahlreichen Bonitofische, die um uns herum meterhoch aus der See emporsprangen und die winzigen Fischchen jagten, die zu Tausenden und Millionen die Wasserfläche zu bedecken schienen. Denn er mußte seine ganze Aufmerksamkeit darauf verwenden, unsere Nußschale über die schäumenden Wellenberge zu steuern.

Sollten die fliegenden Hunde wirklich …? Das Wetter überstanden wir und kamen mit nassen Kleidern aber heiler Haut nach Ulawa. Doch Glück hatten wir keines. Wir kamen zu spät. Der größte Teil der Eingeborenen war eingeschleppten Krankheiten und Epidemien zum Opfer gefallen, und auch der letzte Priester, der uns hätte Aufschluß geben können, war vor einem Jahr gestorben. Die wenigen Menschen, die in den halbverfallenen Dörfern noch lebten, hatten sich mit europäischen Kattunfetzen bekleidet. Sie waren »zivilisiert«.

Hier hatten wir nichts zu suchen, und bedrückt machten wir uns auf den Rückweg.

Die Wettergeister schienen uns auch auf der Heimfahrt nicht gewogen zu sein. Wir landeten an einer Kopraplantage, die auf einer kleinen, einsamen Insel liegt.

Kaum waren wir an Land gegangen, als ein heftiges Unwetter losbrach. Der Sturm heulte, schwere Regenschwaden stürzten wie aus geöffneten Schleusen herab. Die Kokospalmen bogen sich bis zur Erde, und ihre noch unreifen Nüsse fielen wie Hagelschauer nieder.

Im Hause des Pflanzers wurden wir gastfreundlich aufgenommen und schlugen in seinem netten Holzhaus, das uns köstlichen Schutz vor den tobenden Elementen bot, unsere Feldbetten auf.

Die Plantage gehört einer großen Aktiengesellschaft. Unser Hausherr hatte die Stellung eines Verwalters und war pensionsberechtigt. Er konnte damit rechnen, in wenigen Jahren »ausgesorgt« zu haben. Trotzdem war er nicht zufrieden.

Sowohl er wie auch seine vorzeitig gealterte Frau sahen krank und unglücklich aus. Anfangs versuchten sie, uns ein »trautes Heim« vorzuspiegeln, doch nur allzubald entpuppte sich die traurige Wirklichkeit. Das konventionelle Lügen, das den Städtern so leicht fällt, hatten diese Menschen in ihrer grenzenlosen Einsamkeit verlernt. Sie klagten uns in erschütternden Worten ihr Leid. Es war nicht ihr Leid allein, sondern das vieler tausender unternehmungslustiger Europäer, denen die Heimat zu eng geworden und die in die Weite hinausgezogen waren, um ihr Glück zu versuchen.

Heimweh quält sie in der Fremde. Die völlige Abgeschlossenheit von europäischer Kultur, der Mangel an Betätigung des Geistes und an Zerstreuung, grenzenlose Einsamkeit, Malaria und das unerträgliche tropische Klima machen es ihnen unmöglich, hier Wurzel zu fassen. Aber nach Europa zurückgekehrt, fühlen sie sich dort ebenso unglücklich wie auf ihren Plantagen. Diese Menschen, die gewohnt waren, als Weiße in den Tropen eine bevorzugte Sonderstellung einzunehmen, fühlen sich in der Heimat stets verkannt und zurückgesetzt. Ihr krankhaft gesteigertes Ich, gleichgültig ob man es nun Selbstbewußtsein oder Eitelkeit nennen will, fühlt sich schmerzhaft verwundet.

Auch in die Anforderungen des täglichen Lebens können sie sich nicht mehr hineinfinden. Die Hausfrau, die sich in den Tropen nur bedienen läßt, erblickt nun in den tüchtigsten europäischen Hausgehilfinnen unachtsame, häßliche Kobolde im Vergleich zu den aufgeweckten, hübschen Burschen, die ihr unter der Tropensonne jeden Wunsch von den Augen absahen.

19. »Gründliches« Bad eines Säuglings.

Abbildung 19. Eine Mutter wäscht ihr Kind. Sie schüttet Wasser aus einer hohlen Kokosschale über den Kopf des Säuglings. – Im allgemeinen schreibt die Sitte jedoch vor, daß der Kinderkopf erst gewaschen werden darf, wenn das Kind selbst imstande ist, sich den Schmutz vom Kopf zu kratzen.

20. Das aufregende Menschenfresserspiel.

Abbildung 20. Kinder spielen Menschenfresser. Sie haben einen Gefangenen an eine Stange gebunden und tragen denselben so, wie sie ein geschlachtetes Schwein tragen würden. Dieses Kinderspiel ist bemerkenswert, da nach Aussage der Eingeborenen Kannibalismus hier, zum Unterschied von den Nachbarinseln, nie heimisch war. Es wird jedoch ein Bericht überliefert, demzufolge nach einer Kannibalenmahlzeit eine Krankheitsepidemie ausgebrochen sei, worauf die Priester den Genuß von Menschenfleisch für alle Zukunft verboten hätten. In den Kinderspielen allein scheint sich die Erinnerung an den Kannibalismus noch erhalten zu haben. Dorf Natagera, Insel Owa Raha.

21. Der Autor erheitert seine Freunde auf Owa Riki.

Abbildung 21. Der Autor im Kreise seiner Freunde auf Owa Riki. Eines der wichtigsten Dinge im Verkehr mit den Eingeborenen ist es, das Vertrauen dieser mißtrauischen Menschen zu gewinnen. Eine Brücke dazu bildet der Humor. Wenn es gelingt, die Eingeborenen zum Lachen zu bringen, ist das Spiel halb gewonnen.

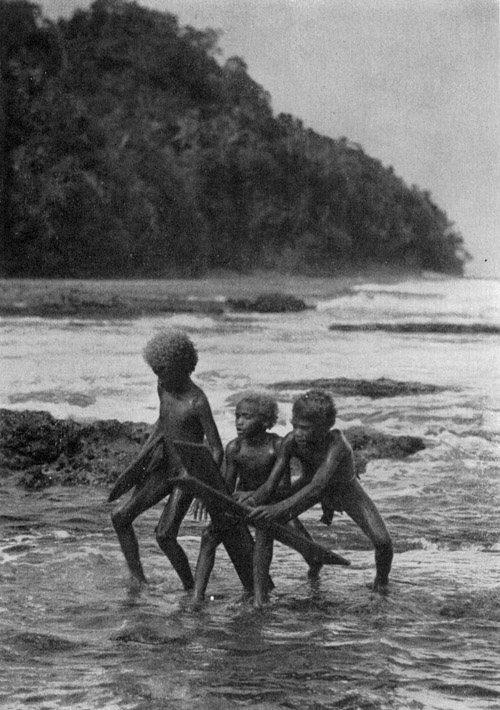

22. Selbst im Wasser führen die Mädchen kunstvolle Tänze auf.

Abbildung 22. Tanz der Mädchen im Wasser. Es ist der Tanz » kakuya«, ein uralter Fruchtbarkeitstanz, der heutzutage fast völlig verschwunden ist. Insel Owa Riki.

23. Tanz von Mädchen und Frauen in Hupuna.

Abbildung 23. Tanz der Mädchen und Frauen in Hupuna. Insel Owa Raha. Der Tanz heißt » makve«. Auf den Inseln Owa Raha und Owa Riki herrscht die Sitte, besonders hübsche Mädchen zu dingen, welche die Aufgabe haben, bei Festen zu repräsentieren und für die Unterhaltung der Gäste zu sorgen. Wenn das Mädchen nach dem Feste heimkehrt, wird es in feierlicher Weise mit diesem Tanz von den weiblichen Bewohnern seines Dorfes empfangen. Die Frauen tragen dabei besondere Blättermasken, und ein Blätterschmuck ziert ihren Körper.

24. Dorfstraße in Mamako, Insel Owa Riki.

Abbildung 24. Dorf Mamako, Insel Owa Riki. Die Eingeborenen leben in Haufensiedlungen, welche in dichtem Kreis die Begräbnisstätten umgeben, um sie vor bösen Geistern zu schützen und diese vom Fressen der Leichen abzuhalten. Die Häuser sind viereckig und mit einer kleinen überdachten Veranda versehen.

25. Mühsam werden auf primitivste Weise Armringe aus Tridacnamuschelschalen hergestellt.

Abbildung 25. Herstellung von Armringen aus Tridacnamuschelschalen ( Tridacna gigas). Insel Owa Raha. Ein Stück wird zuerst durchbohrt, das Bohrloch immer weiter ausgeschliffen und durch Schleifen auf Steinen dem Ring dann seine endgültige Form gegeben. Links im Vordergrund zwei fertige Ringe, in der Mitte das halbfertige Material. Rechts auf dem Bild eine geschnitzte Holzschale mit Wasser. Die Herstellung dieser Ringe, die auch als Geld benützt werden, ist sehr mühsam.

26. Ein herrliches Spiel das Wellenreiten!

Abbildung 26. Knaben beim Wellenreiten. Das Wellenreiten ist ein Spiel, welches die Kinder selbst auf den entferntesten Inseln mit Leidenschaft betreiben und das die Europäer in der Südsee kennengelernt haben. Das Bild zeigt den Augenblick, in dem die Kinder eine große, ihnen entgegenflutende Brandungswelle abpassen. Im geeigneten Moment werfen sie sich auf den Kamm derselben und gleiten auf ihm pfeilschnell oft weite Strecken dahin. Dorf Natagera, Insel Owa Raha.

Die Heimgekehrten sind meist krank an Körper und Geist, und nur in Ausnahmefällen finden sie sich in die Gemeinschaft der Heimat zurück.

Während draußen der Sturm tobte, saßen wir mit unseren Wirten beim heimatlichen Mahl, das uns zu Ehren zubereitet worden war, und besprachen die Verhältnisse in der Südsee.

Welche Goldgrube war doch früher eine Kokosplantage gewesen! In wenigen Jahren konnte man ein reicher Mann werden und sorgenfrei in die Heimat zurückkehren. Wem das Leben als Pflanzer nicht zusagte, mußte nur etwas Handel treiben und erreichte damit das Ziel noch schneller. Ein unternehmender junger Mann hatte nicht einmal Betriebskapital nötig. Die großen Handelsgesellschaften räumten ihm mehr Kredit ein, als er brauchen konnte.

Später aber begann die Wirtschaftskrise nach und nach die europäischen Länder zu untergraben, und ganz zuletzt erreichte das Schicksal auch diesen weltentrückten Erdenwinkel. Billigere Produkte, vor allem Wal-, Tang- und Sojabohnenöl verdrängten die Kopra von den Weltmärkten. Die Koprapreise fielen. Die Pflanzer konnten nicht daran denken, die Zinsen ihrer Kredite zu bezahlen, und wurden von den Hypothekargläubigern zum Konkurs gezwungen. Doch noch immer fielen die Koprapreise, und die Plantagen brachten auch den neuen Eigentümern, die sie so billig erworben hatten, kein Glück. Die Preise gingen auf ein Fünftel der ursprünglichen Höhe (in Gold gerechnet noch weit tiefer) zurück. Da warfen die Plantagen nicht nur keinen Ertrag ab, sondern man mußte zusetzen.

Nun löste sich die Arbeiterfrage von selbst. Da die Eingeborenen im raschen Aussterben begriffen sind, bestand vor der Krise immer eine Nachfrage nach Arbeitern, die nicht befriedigt werden konnte. Mit allen Mitteln, Geld, schönen Versprechungen und Betrug fingen sich die Werber gegenseitig die »Ware« vor der Nase weg. Nun konnte man nicht mehr die Arbeitswilligen unterbringen.

Aber nicht nur Arbeiter und Pflanzer litten unter diesen Zuständen. Es war doch nicht mehr daran zu denken, daß man für die Arbeiterbeschaffung dem Anwerber fast ebensoviel bezahlte wie dem Arbeiter selbst. So wurden auch die Rekruter brotlos.

Als letzte bekamen die Händler die veränderten Verhältnisse zu spüren. Sie waren gewohnt, den Eingeborenen die gesamten Lohngelder schon am Tage der Auszahlung wieder abzunehmen. Der Begriff des Sparens ist ja den Eingeborenen, wie Geldeswert überhaupt, völlig unverständlich. Nun aber hatten die kauffreudigen Eingeborenen keine Lohngelder mehr, und die Waren der Händler waren unverkäuflich geworden.

Der Kreis schloß sich. Auch die Zolleinnahmen gingen zurück. Regierungsbeamte mußten abgebaut und andere Sparmaßnahmen ergriffen werden.

Gerade als die Not am größten war, schien Hilfe am nächsten. Außerordentlich reiche Goldfunde wurden in Neuguinea gemacht, und es war naheliegend, auch auf den Salomonen nach dem Edelmetall zu suchen. Man kann sich die Freude der vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch stehenden Menschen vorstellen, als tatsächlich Golderze gefunden wurden. Im Nu eilten aus aller Welt Abenteurer herbei, die Schiffahrtsgesellschaften, die Händler machten wieder Geschäfte, und die Einnahmen der Regierung nahmen zu. Es wurde eine große Aktiengesellschaft gegründet, die Pflanzer steuerten ihren letzten verheimlichten Notgroschen bei – denn bald mußte ja alle Not ein Ende haben. Doch da kam die bitterste Enttäuschung, das Gold hatte getrogen. Jede goldhaltige Schicht, die man glücklich gefunden hatte, war plötzlich, nach einigen Metern, unterbrochen. Die Fortsetzung fand sich niemals mehr, viele Kilometer Schutt, Fels und Urwald lagen dazwischen. Durch Erdbeben und vulkanische Ausbrüche waren die geologischen Schichten derart zersprengt worden, daß an einen rentablen Abbau nicht mehr gedacht werden konnte. So war auch das letzte Geld verlorengegangen. –

»Und warum verlegen die Pflanzer sich nicht auf die Erzeugung anderer Rohstoffe?« war meine Frage. Darüber hätten sich schon viele den Kopf zerbrochen, meinte der Hausherr. Doch was käme da wohl in Betracht?

Gummi wird in solchen Mengen gewonnen, daß in den Gummiländern eine Plantage nach der andern stillgelegt werden muß. Kaffee kommt nicht in Frage, solange Länder wie Brasilien den ihrigen verfeuern müssen. Der Anbau von Südfrüchten aber, wie zum Beispiel Bananen, kann sich nie rentieren, da doch sogar für die soviel günstiger liegenden indischen oder westafrikanischen Plantagen die Absatzmöglichkeit fehlt. Außerdem muß auf den Salomonen jedes Stück Land erst in mühevollster und kostspieligster Weise gerodet werden, bis es anbaufähig ist. Infolge des auch für die Tropen sehr hohen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft ist die Vegetation derart üppig, daß schon das Reinhalten der gerodeten Flächen dem Pflanzer große Kosten verursacht.

Aus allen diesen Gründen sind die wirtschaftlichen Aussichten auf den Salomoninseln sehr ungünstig. Sollte sich auch die Weltwirtschaftskrise bessern, so wird doch das Hauptprodukt der Plantagen, die Kopra, in immer steigendem Maße verdrängt.

Unser Gastgeber aber hoffte noch so lange als Verwalter der Plantage tätig sein zu können, bis er sich ein kleines Vermögen erspart haben würde. Hoffentlich hat er Glück und es werden ihm in Europa bessere Zeiten beschieden sein und hoffentlich gehören er und seine Frau zu den wenigen Ausnahmen, die es verstehen, sich nach langem Tropenaufenthalt in Europa wieder einzuleben.