|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Schönheitsideale von Völkern und Zeitaltern sind verschieden. Homer nennt die siegprangende Tochter des Zeus, Athenäa, die Göttin mit den Kuhaugen. Auch Nietzsche hat in den Augen der Kühe die Schönheit einer sanften Melancholie entdeckt. Der gewaltige Nachempfinder Johann Heinrich Voß, ein Sohn der blonden Germanen, stattet die Athena mit strahlenden blauen Augen aus. In dem Wunderlande Indien aber herrscht seit uralten Zeiten bis auf den heutigen Tag eine allmächtige Göttin mit Fischaugen. Ihr Hauptkultort ist das große, heilige Madura in Südindien, und obgleich sie von Millionen frommer Menschen unter dem Namen Minakshi angebetet wird, ist sie keine andere und geringere als die hohe Gemahlin Siwas, die unter vielen anderen auch die Namen Parvathi und Kali führt. Sie ist es, von der es schon in den Veden heißt: »Mutter ist sie von Myriaden von Weltsystemen – und dennoch Jungfrau.«

Gleich ihrem furchtbaren Gemahl Siwa, der neben ihr in der größten Tempelanlage der Welt zu Madura unter dem Namen Sundareswara verehrt wird, ist sie viele Male in immer neuen Inkarnationen auf die Erde hinabgestiegen. Einst, vor langer Zeit, regierte in Indien ein großer König, namens Malayadhwaja. Lange blieben seine Gattinnen kinderlos, und da er den Untergang seines Geschlechts fürchtete, wandte er sich mit einem großen Opfer an Siwa. Der fromme Fürst fand Gnade, ein Wunder geschah, denn aus dem heiligen Opferfeuer tauchte Parvathi selbst empor, in der Gestalt eines kleinen Kindes. Doch mit Schrecken sah der König, daß das gottgesandte Kind, ein Mädchen, drei Brüste mit zur Welt brachte. Neue Opfer und Gebete, bis ein Engel erschien und ankündigte, daß die dritte Brust verschwinden würde, sobald die Prinzessin ihrem Gemahl begegne.

Die »Fischäugige« – denn das ist die Bedeutung des Namens Minakshi – wuchs auf gleich einer schlanken, herrlichen Palme. Früh starb der König, und Minakshi, eben zur Jungfrau erblüht, wurde Königin von Madura. Da zog sie mit einem großen Heere aus und besiegte nicht nur alle irdischen Fürsten, sondern selbst die himmlischen Gottheiten – Indra, den höchsten der älteren Götter, nicht ausgenommen. Als aber die Kühne selbst gegen den Herrn des Universums, Siwa, zu Felde zog – siehe, da verschwand wie durch Zauber die dritte ihrer Brüste – Minakshi stand ihrem Herrn und Gemahl gegenüber. Als Sundareswara inkarniert sich nun auch Siwa, eine glänzende Hochzeit findet statt und das Götterpaar herrscht lange und glücklich über Madura. Spät und des Wandelns im Fleische müde, werfen Siwa und Parvathi ihre irdischen Gewänder ab, um in die Himmel emporzusteigen.

Allgegenwärtig aber, wie sie sind, hausen sie doch auch immer noch im großen heiligen Tempel der Minakshi, zu dem ununterbrochen seit Jahrhunderten Millionen frommer Hindu wallfahrten, um mit tiefen Seelenschauern den wunderbaren und überwältigenden Tempel der fischäugigen Göttin zu betreten.

*

An einem glühheißen Nachmittage trat ich von Ceylon aus meine Pilgerfahrt durch das Land der Märchen und Wunder, Indien, an. Die »Bharata«, ein großer schmutziger Dampfer der »British India Company«, trug mich über den Golf von Manar. Wer nicht ganz seefest ist, dem stülpt sich hier der Magen um wie ein Handschuh. Der Speisesaal befindet sich über der Schiffsschraube; selbst bei ruhiger See zeigen die Speisen eine Neigung, aus den Tellern zu entschlüpfen. Boshafte Leute behaupten, der Speisesaal sei nur deshalb über der Schraube angelegt, weil die Company die Verpflegung schinden wolle, denn den meisten Leuten vergeht auf diesen Dampfern der Appetit. Da die Kabine heiß und stickig, das Bett wenig einladend und das Moskitonetz zerrissen ist, kampiere ich in der warmen Tropennacht auf Deck, eine harte Bank als Unterlage, den sternenbestickten Himmel als Decke. Noch lange blinkt das Leuchtfeuer von Colombo über die dunklen, rauschenden Wogen, dann kommt der Schlaf. Erst die Deckwäsche, die in der Morgenfrühe plantschend und platschend heranzieht, treibt den Fröstelnden – denn vor Sonnenaufgang weht es auch in den Tropen kühl über die See – hinab in die heiße Kabine.

Weit außerhalb der gefährlichen Korallenbänke des Ufers ankert am Morgen das Schiff. Im blendenden Sonnenlichte liegt drüben die flache, heiße und ungesunde Koromandelküste mit den schimmernden Häusern der Stadt Tuticorin. Ein Boot bringt uns hinüber, wo eine strenge Zollrevision beim Eintritt in Indien stattfinden soll und wo der Eisenbahnzug nach Madura schon bereitsteht.

Im dichten Gewühl des eingeborenen Reisepublikums schlägt sich ein weißer Gentleman vor der Zollstation mit nicht weniger als zweiundvierzig Kisten und Kasten und Koffern herum, die zu seinem Reisegepäck gehören. Die Zollbeamten scheinen nicht entgegenkommend genug zu sein, denn er schimpft in allen Tonarten – englisch natürlich – und wirft dazu Kasten und Kisten durcheinander. Der schlanke Gentleman, den ich zuerst nur von hinten sehe, trägt einen weißen Tropenanzug, weiße Schuhe und einen gelblichen, weit in den Nacken geschobenen Tropenhelm. Auf einmal scheint ihm die Geschichte zu dumm zu werden, er muß sich mehr Luft machen und bricht in einer anderen, den Zollbeamten unverständlichen Sprache los: »Himmelherrgottschockschwerenot! So eine vernagelte Bande? – Geduld, Geduld, verlaß mich nicht!«

Da erkenne ich ihn, es ist der bekannte deutsche Weltreisende H. Heiland. Da ihm just einer seiner Begleiter und ein Diener zu Hilfe kommen, trete ich näher und schlage ihm auf die Schulter:

»Guten Tag, Heiland!«

Er dreht sich um und mustert mich einen Augenblick feindselig, dann hellt sein Gesicht sich auf. »Bei Gott,« sagt er, »es ist das »Hamburger Fremdenblatt«, wie es leibt und lebt. Reichen Sie mir die biedere Rechte. Was wollen denn Sie in Indien – ich bin ja schon hier?!«

»Sie gelten als verschollen. Ich bin ausgesandt, Sie zu suchen, wie einst Stanley den großen Livingstone suchte.«

»Machen Sie keine Witze, wir sind doch hier nicht in der »Heiteren Revue!« Na, einerlei, da Sie mal hier sind, können Sie bleiben. Ich gehe ins Innere auf die Tigerjagd, zu einem indischen Fürsten. Wir reisen also wohl ein Stück zusammen? Famos! Oder –« er unterbricht sich und sieht mich mit einem unbestimmten Verdacht an. »Oder – reisen Sie etwa erster Klasse – Mensch?«

»Allerdings,« sagte ich kleinlaut.

»Anfänger! Knallprotz! Salontiroler! Sie können ja für das halbe Geld viel gemütlicher fahren. Aber natürlich – man reist ja nicht für eigene Rechnung, sondern für fremde. Warten Sie, ich werde mal dem »Fremdenblatt« schreiben, wie Sie sich hier in Indien aufführen. Folgen Sie mir auf der Stelle, damit ich Ihnen einen Mißachtungsschluck kommen kann!«

*

Durch eine durstende, von der Sonne förmlich gebackene Flachlandschaft windet der Zug seinen Weg. Zur Seite des Bahndammes die phantastischen Formen verholzter und bestaubter Kakteen. Auf den Feldern Baumwolle und Sorghum. Hier und da ein dicker, uralter Banyanenbaum. Auf den Bahnhöfen ein seltsames, fremdartiges Leben. Schlanke Indierinnen in buntem Musselin, ganze Pfunde von Gold- und Silbergeschmeide in den Nasenflügeln, an den Fußknöcheln und Zehen. Verkrüppelte Bettler, die den monotonen, jammernden Ruf »Babu!« (Herr) ausstoßen. Kleine geschmückte Mädchen, die – mit den Augen tanzen. Im Takt drehen sie die großen schwarzen Augen hin und her und führen dabei seltsame, graziöse Bewegungen mit den Händen aus.

Um Mittag wird die große heilige Stadt Madura erreicht, das Athen Südindiens, unter den Wallfahrtsstätten der Hindus nur noch von Benares übertroffen. Ueber hunderttausend Einwohner zählt die Stadt, aber keine Unterkunft für Europäer – im Bahnhofsgebäude werden deshalb einige Betten für durchreisende weiße Sahibs bereitgehalten, außerdem ist ein kleines Dák Bungalow, ein Rasthaus der Regierung, vorhanden, in dem man sich 24 Stunden aufhalten darf.

Kaum hatte ich in einem der Fremdenzimmer des Bahnhofs den Staub der Reise abgespült, als ein uraltes Hindumännchen erschien und sich unter vielen Salaams als Führer vorstellte. Mit Stolz legte er ein dickes Zeugnisbuch vor, in das viele Sahibs ihre Befriedigung über die Führungskünste des alten Herrn eingetragen hatten. Während ich es durchblätterte, sagte der Alte respektvoll: »Herr, auf deiner Stirne steht geschrieben, daß du in deinem Vaterlande ein Mann von hohem Range bist – es wird mir deshalb ein ganz besonderes Vergnügen sein, deine Exzellenz zu führen.«

Weniger respektvoll antwortete ich: »Gut gebrüllt, Löwe!«

Zu meiner Ueberraschung machte der Alte abermals einen ernsthaften Salaam und sprach: »Deutsch verstehe ich leider nicht. Deshalb bitte ich dich, Herr, schenke mir ein deutsch-englisches Lexikon. Mein Gott Siwa wird es dir vergelten.«

In meiner Begleitung befand sich für kurze Zeit ein junger Hamburger Kaufmann, Herr Buhle, in dessen Besitz sich ein Tagebuch seines Vaters befand, der vor Jahren Südindien besucht hatte. Als wir im Zeugnisbuch des alten Führers alte Jahrgänge nachblätterten, fand sich tatsächlich auch der Eintrag des Hamburger Herrn. Wie einst den Vater, so nahm der inzwischen zum Greis gewandelte nun auch den Sohn unter seinen Schutz.

Sehr schnell waren nun die Hauptzüge des Kriegsplanes der Besichtigung Maduras und seiner gewaltigen Tempelanlage festgestellt, als aber von der Zeiteinteilung die Rede war, machte der Alte abermals einen tiefen Diener vor meiner Exzellenz und sagte: »Eine Uhr besitze ich leider nicht, denn siehe, ich bin arm. Deshalb bitte ich den großen Sahib, mir eine Uhr zu schenken, die ich als Andenken hoch in Ehren halten werde.«

Meine Antwort gab ich aus triftigen Gründen wieder in deutscher Sprache. Sollte der Alte je das Lexikon erhalten, dann kann er sie sich übersetzen.

*

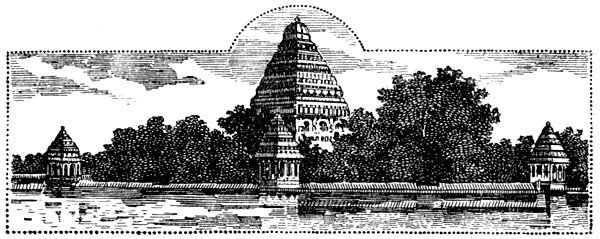

Groß und fremd ist der Anblick des heiligen Madura und wohlgeeignet, auch den Fremden mit geheimnisvollen Schauern zu erfüllen. Da die Wohnhäuser niedrig und flach sind, sieht man von jedem Punkte aus die ragenden, seltsamen pyramidalen Türme des Tempels, Gopuram genannt, die gleich Gebirgen in die Luft hinausragen. Wer die Anschauungen, Ideale und religiösen Ueberzeugungen des frommen Hinduvolkes studieren will, muß nach Madura zum Tempel der Minakshi pilgern, dessen Einfluß und Macht über die Gemüter weit hinausreichen in die Lande. Heiliger Boden ist es, über den wir wandern, viele Götter und Göttinnen des großen indischen Pantheons haben sich hier inkarniert, und unzählige Millionen trostsuchender Sterblicher sind seit grauer Vorzeit hoffnungsfreudig in das Heiligtum der Minakshi und ihres hohen Gemahls Siwa eingezogen. Der Ort ist ganz eingesponnen in Geschichte und fromme Sage.

Am Hof zu Madura, der Hauptstadt des Pandya-Königreiches, hielten sich schon um 300 v. Chr. griechische Gesandte auf; dem Plinius zu Anfang unserer Zeitrechnung war Madura als Sitz von Fürsten und Göttern wohlbekannt. Aber noch viel weiter zurück reicht die indische Geschichte, die den Lebenslauf der Stadt zu einem einzigen großen und bunten Märchenwunder ausgestaltet.

Auch scheint nicht alles bloße Sage und Wundermär zu sein – wie die spätgeborenen Bewohner Maduras zu ihrem Schrecken erfahren mußten. Aus der Umwallung des Allerheiligsten im Tempel, wo die Statue Natarajas, des Gottes Siwa als Weltentänzer, steht, war ein Steinchen abgebröckelt. Sofort entstanden im südlichen Teil Maduras Feuerbrände, Menschen wurden blind, Seen und Brunnen trockneten aus und Blitze zuckten aus heiterem Himmel – ohne daß man die Ursache dieser schrecklichen Erscheinungen ergründen konnte. Endlich entdeckte ein Brahmine das Loch in der Mauer, durch das das unwiderstehliche göttliche Feuer sich nach außen ergoß. Schnell wurde die Oeffnung verschlossen und von Stund an hörten die vernichtenden Erscheinungen auf …

In dem landesüblichen Fahrzeuge, der Ekka, einem kleinen Ochsenkarren mit einem Zeltdach darüber, zottelten wir durch die heißen Straßen und sahen wundernd in das überwältigend pittoreske indische Leben, das uns zum erstenmal unverfälscht umfing. Alle Nationen Indiens sind in Madura vertreten, jede einzelne wieder in zahlreiche Kasten gespalten – alle tragen ihre Abzeichen in Kleidung, Haarschnitt oder Bemalung, aber nur ein Eingeborener vermag die Völker und Kasten zu unterscheiden. Einen hohen Rang nehmen die Suraschtras ein, was Seidenweber bedeutet, ohne daß die Angehörigen der Kaste alle dieser Profession nachzugehen brauchen; die Arbeiter gehören zumeist der Kallan-Kaste an, die Geldwechsler der Nattukottai, aber über allen stehen die Urahminen, die eine starke Majorität bilden und gelehrten oder heiligen Berufen obliegen.

Beturbant, in bunten, malerischen Trachten, die Angehörigen niederer Kasten nur mit einem Lendenschurz bekleidet, flirrt es durcheinander. Vor der Stirn graue Querstriche aus heiliger Asche oder zwischen den Augen das rote Siegel Siwas; andere mit dem roten Strich der Göttin Minakshi, den zwei weißen Strichen Wischnus oder dem Lingam Siwas. Unbemalte Stirnen sind selten zu entdecken, sie gehören den wenigen Mohammedanern oder den spärlicheren Christen an. Reizend sind die jungen Hindufrauen und Mädchen anzusehen. Sie sind schlank wie Rehe und von königlichem Gang. In den braunen, feingeschnittenen, den unsrigen verwandten Gesichtern stehen große Glutaugen. Ein zartes, buntes Gewebe umhüllt den Körper und läßt die linke Brust frei. An den öffentlichen Brunnen entwickeln sich alttestamentarische Bilder. Ganze Reihen junger Weiber, goldblinkende Messingurnen auf den Köpfen, harren aufeinander an den Wasserplätzen. Welche herrlichen Szenen für die Photographie! Aber es ist unmöglich, Aufnahmen zu machen, denn sofort entsteht ein beängstigendes Gedränge. Die Sahibs werden eingekreist und hundert Hände strecken sich aus, um Gaben in Empfang zu nehmen. Die große Landplage in Indien ist eine fürchterliche und raffinierte Bettelei.

»Es ist häßlich,« sage ich zu dem Führeralten, »daß deine Landsleute die Fremden anbetteln!«

»Dein Mund fließt von Weisheit über,« erwidert er und legt die Hand an seine Stirn, »allein diesmal bist du im Unrecht. Indem jene Leute dich anbetteln, verhelfen sie dir dazu, gute Taten zu tun. Nicht sie sind es, die zu danken haben, sondern du. Mein Gott Siwa gebietet den Reichen, von ihrem Ueberfluß den Armen mitzuteilen. Und deine Exzellenz ist sicherlich sehr reich.«

»Nanu? Wie kommst du auf den Gedanken?«

Der Alte lächelt bloß. »Du reisest um die ganze Erde, Herr, das kann sich nur ein reicher Mann gestatten …«

Langsam kriecht die Ekka durch das Straßengewühl von farbigen, bunten, bemalten Menschen. Die Häuser sind offen, aller Handel und Wandel findet gleichsam im Freien statt. Zwischen den Menschen schreiten gemächlich heilige Kühe hin und tun sich an den Gemüseauslagen der Händler gütlich. Man jagt sie nicht weg, sondern streckt ihnen die zum Gebet gefalteten Hände entgegen. An den Straßenecken stehen fratzenhafte Zerrbilder Siwas, denen die Vorübergehenden ihre Reverenz bezeugen.

Endlich hält der Ochsenwagen, die Tempelstadt ist erreicht und staunend fliegt der Blick empor zu den gewaltigen Turmpyramiden und ihren tausend und aber tausend Figuren und Zacken.

*

Das Heim der Göttin mit den Fischaugen, die größte Tempelanlage der Erde, steht wie eine Märchenburg im Mittelpunkt der Stadt. Sie bildet ein beinahe regelmäßiges Rechteck von 750 Fuß Länge und 830 Fuß Breite; der Grund, den die Anlagen bedecken, mißt 25 Acker. Vier hohe Steinmauern umschließen die Heiligtümer, und jede ist unterbrochen durch einen Gopuram oder Pyramidenturm von annähernd 150 Fuß Höhe. Die Schreine der Minakshi und ihres Gemahls Sundareswara im Allerheiligsten werden noch einmal von drei Mauern umschlossen und jede ist mit kleineren Pyramiden geschmückt.

Im Innern der Tempelstadt gibt es schier unaufzählbare heilige Stätten, Wunder, Altäre, Idole und eine ebenso große Zahl profaner Einrichtungen, die alle zur Erhaltung eines solchen Rieseninstituts nötig sind. Da ist der Teich der goldenen Lilien für die religiösen Waschungen der Brahminen, die Halle der tausend Säulen, die Kammer der 63 Heiligen, Hunderte von Schreinen für untergeordnete Gottheiten, unzählige Statuen von Fürsten, Göttern, Heroen und Heiligen, Galerien und Nischen – neben versteckten Schatzkammern, Wohnungen, Küchen, Blumen- und Gemüsegärten. Dieses ganze Meisterwerk drawidischer religiöser Baukunst ist aus Stein; Holz ist gar nicht verwendet.

Durch einen der pyramidalen Türme, die zugleich Tore sind, treten wir ein in die umwallten Tempelhallen, kreuzen zweimal die weiten Mauerzwischenräume und befinden uns inmitten der Götter; aber auch der Menschen, denn überall in den Hallen, Höfen, Säulengängen herrscht bewegtes Leben. Unter den Torbogen schon sitzen Hunderte von Händlern mit Obst, Blumen, Opfergaben und Lebensmitteln. Auf den Fliesen des Bodens liegen Pilger umher, fast nackt, die Stirn mit Asche beschmiert; unterhalb der unzähligen Götterbilder, die alle ein zorniges, schreckenerregendes Aussehen haben, halten sich Kranke auf, die im Schatten der Gottheiten auf Genesung harren; fromme Yhogi sitzen an den Wänden und lesen mit lauter Stimme, ganz für sich allein, die heiligen Sutras – bei unserem Näherkommen läuten sie mit einem Glöckchen, »um uns Gelegenheit zu geben, Gutes zu tun«; Berufsbettler, wahre Waldmenschen, stark wie Bären, völlig nackt, nur einen Rosenkranz um den Hals, laufen hinter uns her und fordern laut eine Unterstützung »ihres Gott wohlgefälligen Lebenswandels«; wo ein freies Plätzchen an den Wänden ist, liegen Bettler – eine ganze Prozession von Neugierigen folgt hinter den Sahibs her.

Inmitten der Hallen, zwischen denen man sich verliert, liegt ein ummauertes Wasserbecken, der Teich der goldenen Lilien, rings umher sind Arkaden, in denen ein immerwährender Singsang ertönt. Ganze Sanskritschulen sitzen am Boden und lauschen auf die Worte der Lehrer; an anderen Stellen werden zum Klange eines uralten Streichinstruments die heiligen Texte gesungen. Die Luft ist erfüllt von den scharfen Gerüchen des brennenden Räucherwerks, des Sandelholzes und der tropischen Blumen. An einem großen Becken sieht man alle Vorübergehenden sich die Stirnen mit heiliger Asche einreiben; an eine gewaltige Statue irgend eines Gottes ist eine Leiter gelehnt und man beschmiert dem Gotte das Gesicht mit Butter und Kuchen. Als die Sonne sich zu neigen beginnt, nachmittags gegen 5 Uhr, schwillt das Leben am Lilienteich mächtig an. Hunderte von Brahminen steigen zum Gesang vedischer Hymnen die Stufen hinab und nehmen die rituellen Waschungen vor. Eine Welle von Geräuschen und Gerüchen braust durch die Hallen – alte Punditen erheben ihre Stimmen und erklären die klassischen Schriften der Ramayana oder der Mahabharata; Geschichtenerzähler, vertraut mit allen Streichen der indischen Gottheiten, sammeln einen Hörerkreis um sich. Volk strömt hin und wider.

Oben, wo über dem heiligen Teich die freie heiße Luft zittert, ragt im goldenen Sonnenschein mit ihren tausend Figuren und Figürchen eine der Turmpyramiden, ihr Schatten fällt auf das dunkle, blinkende Wasser.

»Bereite dich vor,« sagte der Führeralte mit gedämpfter Stimme, »nun die allerheiligsten Stätten zu betreten, soweit es euch Europäern gestattet ist. Spürst du nicht schon die unmittelbare Nähe des großen Siwa und seiner erhabenen Gattin?! Auf deinen hohen Befehl will ich noch mehr tun – du wirst dir den Kopf rasieren lassen, ein Tuch um die Schultern tun – und dann bringe ich dich heute nacht heimlich in den Tempel, damit du der Schmückung des Gottes und einer großen, heiligen Prozession beiwohnst. Siwa wird in seiner Gnade verleihen, daß man deine Exzellenz im Dunkeln für einen Hindupilger hält.« Hier kicherte der Alte, ward aber gleich wieder ernst, legte die Hand an die Stirn und fügte sinnend und ausdrucksvoll hinzu: »In deinen edlen Zügen, Herr, kann ich schon jetzt lesen, daß deine Exzellenz mich für meine Mühen fürstlich entlohnen wird. Denn siehe, du bist vornehm und reich, ich aber arm und niedrig geboren.«

Darauf beschmierte der Alte sich die ganze Stirn mit heiliger Asche, machte den Götteridolen in der Runde seine Reverenz und schritt voran nach den inneren Heiligtümern Siwas und Minakshis.

*

Unter der Triade der Hindu-Gottheiten ist Brahma der ursprüngliche Schöpfer, Wischnu der Erhalter und Siwa der Zerstörer. Allein, in der indischen Religionsphilosophie bedeutet Zerstörung nichts anderes als Wandlung; die Vernichtung: neues Dasein; der Tod: die Wiedergeburt. Deshalb verkörpert sich in Siwa die Kraft des ewigen Zeugens aus der Vergänglichkeit in die Ewigkeit, und das heilige Zeichen, unter dem der »Herr des Universums« verehrt wird, ist durch ganz Indien das Lingam, der Phallus, dessen Kult noch bis auf den heutigen Tag mit den seltsamsten, hier auch nicht einmal anzudeutenden Gebräuchen verknüpft ist.

Im Tempel der Minakshi ist Siwa in den verschiedensten Formen anzutreffen, denn er ist nicht nur Iswara, der Gebieter des Weltganzen, sondern auch Bhutesvara, der Herr der Geister, Gespenster und Dämonen. In dieser Gestalt trägt er Schlangen als Kopfschmuck, Totenschädel als Halskette. Zuweilen ergibt der Gott sich wüsten Trinkgelagen, an deren Schluß er mit Devi, seiner Gattin, den Weltentanz Tandava tanzt. Er ist dreiäugig; wie bei den Zyklopen, befindet sich das dritte Auge, das der Weisheit und des Zornes, mitten auf der Stirn; blau ist seine Gurgel, weil er einst ein tödliches Gift geschluckt hat, um die Welt zu retten; er hat fünf Gesichter und vier Arme; in seinen Locken strömt der mächtige Ganges, in seiner Hand hält er die Pinaka, den Dreizack, ein Rehfell hängt über seiner Schulter, sein Begleiter ist Randi, der Stier. Zahllos sind die Formen und Attribute, unter denen immer wieder Siwa dem wundernden Besucher entgegentritt.

Wenn ein Hindupilger dem Allerheiligsten des großen Tempels sich naht, macht er den umgekehrten Weg durch, den wohl ein Europäer zu führen wäre, um Eindrücke davonzutragen: nicht aus Stille und Einfachheit in Glanz und Geräusch, sondern aus verwirrendem Glanz in das absolute Nichts der Vergeistigung und Verinnerlichung. Aus den unendlichen Arkaden mit ihren tausend Idolen, aus dem Gewühl von Heiligen und Profanen, von Priestern, Betern und Pilgern tritt man in einen kleinen stillen Raum, in dem Gott und Göttin in Form kleiner Bronzen aus Blumengewinden hervorlugen, und dann in einen noch kleineren, noch heiligeren Raum, der, auf einem Altar von acht Elefanten getragen, nur das Zeichen des Gottes, das Lingam, enthält. Hier befindet sich der erschauernde Pilger in der unmittelbaren Gegenwart des unsichtbaren, allmächtigen Herrn der Welt.

*

Da der Eintritt in dieses Allerallerheiligste uns Europäern versagt war, wandten wir uns alsbald der Halle der tausend Säulen zu, einem der Wunder der drawidischen Baukunst. Auch bedeutet die Zahl tausend keine Phrase, sondern an den tausend Säulen, die diese Halle tragen, fehlen tatsächlich nur fünfzehn, die eingestürzt sind. Ein Wunder erlebt, wer durch diesen Wald von Säulen schreitet, denn man blickt nicht etwa in ein Gewirr von Mauern und Lücken, sondern von jedem Punkte aus in die gleiche herrliche, symmetrische Anordnung, die keine optische Verschiebung zu trüben vermag. Von jedem Standorte aus schaut man in sechzehn Kolonnaden von verschiedener Weite, sechzehn gewaltige Perspektiven eröffnen sich wie ebenso viele seltsame Spiegelungen. Die Szenerie ist grandios bis zum Scheine der Unwirklichkeit.

An den Pforten, wie überall im Tempel, stehen die Gottheiten Ganesa und Subramanya; Ganesa, gewöhnlich der Elefantengott genannt, weil er einen Elefantenkopf besitzt, ist ein Sohn Minakshis, der andere Türhüter ist aus dem Leib Siwas entsprungen, wie Athena aus dem Haupte des Zeus.

Vor einem hohen Altar in der Mitte der Tempelanlage stand ein junger Priester mit einem mächtigen Kranz aus Jasminblüten in den Händen. Als wir Europäer, gefolgt von einem Schwarm von Neugierigen, von Pilgern und Bettlern, näherkamen, machte der Priester eine tiefe Verbeugung und der Führeralte sprach feierlich: »Herr, durch den Mund dieses jungen Brahminen entbietet dir der Oberpriester seinen Gruß. Die Sitte erfordert, daß du jetzt meinem Gotte Siwa und seiner hohen Gemahlin dein Opfer in Form eines Geldgeschenkes darbringst!«

Darauf legte ich einige Rupien auf den Altar nieder und der Brahmine hängte mir mit einem Segensspruche den Blumenkranz um den Hals.

Geschmückt wie ein Pfingstochse, setzte ich meinen Weg fort.

*

Schon seit geraumer Zeit hatte sich mir ein Hindu von auffallender Erscheinung angeschlossen. Er war ein schlanker, bildhübscher und eleganter Mann von etwa dreißig Jahren. In dem braunen, feingeschnittenen Gesicht glänzten große intelligente Augen. Der ganze Oberkörper war nackt, aber Hals und Brust mit drei Rosenketten geschmückt. Von der Hüfte hing ein buntes Tuch herab. Von der Stirn leuchteten die beiden weißen, unten verbundenen Kalkstriche des Lingamzeichens. In der Hand hielt er ein Stöckchen. Er sprach ein leidliches Englisch und ward nicht müde, die bunten Wandmalereien zu erklären und mit vielem Humor zu kritisieren.

Noch interessanter als er selbst war sein Töchterchen, ein traumhaft schönes Kind von elf bis zwölf Jahren. Die schon stark entwickelte Kleine war ebenfalls mit Blumen, geschmückt, außerdem trug sie einen Nasenring mit einer Perle und viele Ringe an den Fußzehen. Sie schritt gewöhnlich hinter dem Vater her, mit Absicht, wie man bald merkte. Denn dieses Mädchen, obschon noch ein Kind, kokettierte wie eine Achtzehnjährige. Mit den großen, seitwärts gedrehten Augen sah sie den Europäer an, bemerkte er es aber, dann schlug sie die Augen mit einem reizenden Lächeln nieder, um gleich darauf das neckische Spiel fortzusetzen.

Wer war dieser Hindupilger? Gewiß ein vornehmer Mann, der von weit hergekommen war. Daß der alte Führer, als ich einen Augenblick allein ging, mir mit fliegendem Atem zuflüsterte: »Herr, laß dich nicht mit jenem ein – und warne auch deinen jungen Freund!«, hielt ich für Eifersucht. Allein des Rätsels Lösung war schon zur Hand.

Als der elegante Hindu wieder ein Stück vorausschritt, war auf einmal das reizende Kindchen an meiner Seite und legte seine kleine Hand zärtlich in die meine. Da nahm ich die Jasminkette vom Halse und warf sie, im Gedenken an ein anderes kleines Mädchen fern in Deutschland, der Indierin über den Kopf.

Plötzlich blieb da alles in der Runde stehen. Einen Augenblick banges Schweigen, dann ein Schrei des Entsetzens ringsum. Der alte Führer sprang herzu, riß die Blumenkette vom Halse des Kindes, warf sie auf den Boden und trat darauf.

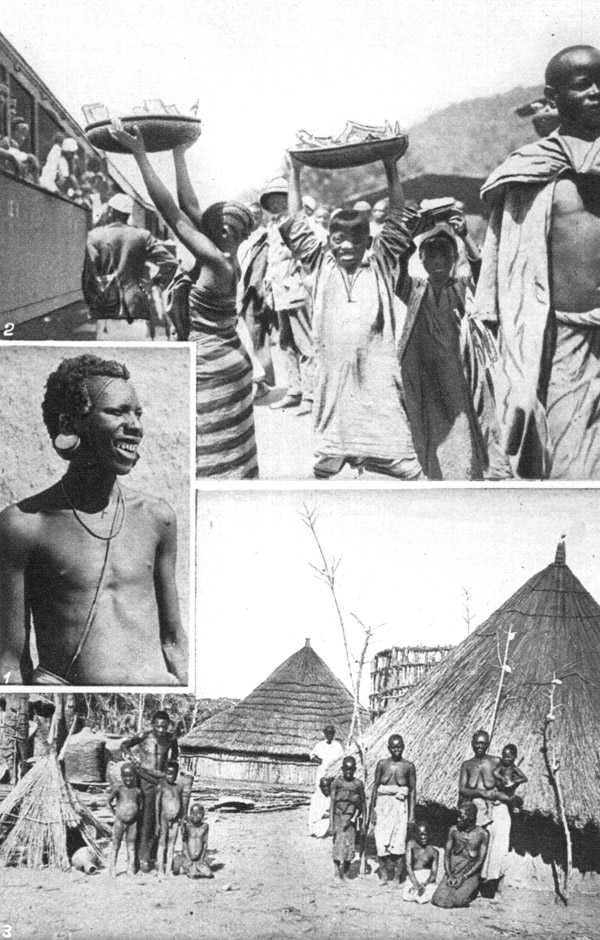

Robert-Koch-Straße in Daressalam

1. Mgogojüngling 2. Auf der Station 3. Afrikanisches Dorf

»Herr!« rief er, »was hast du getan?! Du hast das heilige Gewinde entweiht und deine eigene hohe Kaste befleckt!«

In diesem Moment ließ der geschmückte Hindu die Maske fallen. Er streckte die Hand aus und sagte mit lauter, unverschämter Stimme: »Jetzt beschenke mich, Herr, weil ich dir so vieles erklärt habe. Ich bin ein armer Teufel, der von Almosen lebt!«

Wie Schuppen fiel es von meinen Augen: ein raffinierter Berufsbettler und ein auf den Gimpelfang abgerichtetes kleines Mädchen! Am liebsten hätte ich den eleganten Schuft geprügelt. Aber es half nichts; er pöbelte so laut hinter uns her, daß ich aus Furcht vor dem Aufsehen ein Geldgeschenk in seine Hand legte. Da schrie er noch lauter: »Wie! Und das kleine Mädchen, dem du sogar deine Zuneigung geschenkt hast, soll leer ausgehen? Gib auch ihr, Herr, eher wirst du uns nicht los!«

Auch das Kind erhielt sein Geschenk, und dann holte der Führeralte zu einer großen Ansprache aus.

»In deinem berühmten Vaterlande,« sagte er, »bist du, o Herr, ein großer und weiser Mensch. Allein, die in einem Lande gesammelte Kenntnis genügt nicht für alle Länder. Deshalb bist du zu entschuldigen. Ich kannte jenen Hund von einem Sudra als Bettler, aber ich konnte es dir nicht gleich sagen, weil er Englisch versteht. Die Leute gehören der niedrigsten Kaste an und schon die Berührung befleckt. Es war ein entsetzliches Sakrileg, als du die heilige Blumenkette mit der Haut des Mädchens in Berührung brachtest. O Herr, nimm dich in Zukunft in acht und folge mir, der um dein Wohl besorgt ist! Siehe, jener niedrige Mensch sah elegant aus und war doch ein verachteter Bettler. Ich dagegen gehöre einer hohen Kaste an und muß, wie du siehst, eine schon etwas zerschlissene Khakijacke tragen. Deshalb ersuche ich dich, Herr, kaufe mir als Ehrengeschenk einen neuen Rock, denn wahrlich, vor deiner Exzellenz liegen die Kleiderhändler im Staube!«

*

Unser Ochsenwägelchen trägt uns am nächsten Tage in das Weichbild der Stadt und nach dem herrlichen Teppa Kulam, einem großen, quadratischen Wasserbehälter, in dessen Mitte ein Tempelschlößchen aus leuchtendem Marmor steht. Alljährlich im Januar werden Gott und Göttin in einer großen Prozession hierhergeleitet – um zu baden. Die Charaktererscheinung der Landschaft ist der Banyanenbaum; man trifft mächtige Exemplare, die von einer ganzen Säulenhalle von Luftwurzeln umgeben sind. Der Vaigai-Fluß, über den unser Wagen auf breiter Steinbrücke rollt, ist um diese Zeit leer – bis auf eine Anzahl von Pfützen. In diesen stehen Hunderte von Wäschern und »waschen«, indem sie die nassen Stücke auf Steine schlagen. Im Juni füllt sich der Fluß wieder vierzehn Fuß tief mit Wasser. Am Wege treffen wir den Tempel der »Göttin der – Windpocken«. Auf dem flachen Dache stehen viele Tausende von Puppen, die der Göttin von den Eltern pockenkranker Kinder dargebracht wurden.

Auf den Straßen tummeln sich, wie in der ganzen Welt, spielende Kinder. Aber hier sind sie alle nackt – die Knaben ganz und gar, die Mädchen bis auf ein talergroßes, silbernes Gehänge. Die jungen Mädchen und Frauen gleichen an Figur und Haltung Fürstinnen. Sie betragen sich stolz und gleichmütig, ohne Scheu und ohne Neugierde. In den Höfen sieht man sie mit Kornstampfen beschäftigt. Die Märkte wimmeln von pittoreskem Leben, aber die heiße Luft ist fast undurchsichtig, so gesättigt ist sie mit Staub. Beturbante Schutzleute grüßen den Weißen durch Anlegen der Hand an die Stirn. Händler von Kunstgegenständen in Metall machen einen Salaam bis zum Gürtel, fordern aber das Zehnfache dessen, was sie schließlich annehmen.

*

Nacht. In den heißen Straßen Maduras ist es still und dunkel. Begegnende Hindus pilgern alle in der gleichen Richtung – nach dem Tempel. Unter ihnen der gebückte Führeralte und zwei Europäer, die wie Hindupilger aussehen. Ueber dem sonnverbrannten Gesicht des älteren ist der Schädel ganz kahl rasiert, auch der jüngere ist barhäuptig. Tücher hüllen die Schultern ein. Durch einen kleinen Seiteneingang gelangt man in die weiten Tempelhallen, die nun ganz spärlich erhellt sind – nur in der Ferne scheinen helle Feuerbrände zu leuchten. Seitwärts hinter den schattigen Säulen hinschreitend, nähern wir uns der ungeheuren, erleuchteten Halle, mischen uns unter das zahlreich versammelte Volk, und das seltsamste Erlebnis wird uns zuteil.

In der Mitte der Halle, empor aus einem Hexensabbat von Priestern, Tänzern, Tänzerinnen, Dienern und Volk, ragt eine geradezu kolossale silberne Statue. Es ist Natasa, auch Sabbapathi genannt, und wiederum kein anderer als Siwa. Die immense Figur ist in Tanzstellung ausgeführt und trotzdem furchtbar zum Anschauen. Aus dem ungeheuren silbernen Kopf glühen schwarze Augen, so groß wie Teller, ein tiefschwarzer Schnurrbart ziert das wütende, von Kraft geschwellte Gesicht. Die silberplattierte Kolossalstatue steht auf einer gewaltigen Bahre, diese wieder auf Stangen, so groß und dick wie Schiffsmasten. Leitern sind angelegt, Brahminen beschmieren das drohende Antlitz des Gottes mit Butter, um seinen Leib werden mächtige Blumengewinde gelegt, die Bahre mit Teppichen und Tüchern verhüllt. In den mystischen Lichtern und Schatten, die durch Halle und Säulengänge geistern, singen unsichtbare Priesterchöre, vor ihnen, mehr im Lichte, stehen Musikanten mit seltsamen Instrumenten, im hellen Fackelschein tanzen halbnackte, geschmückte Tempeldirnen. Die dicken, silbernen Fußringe klirren.

Jetzt kommen fünf übergroße Elefanten durch eine Säulenkolonnade heran; es sind die heiligen Tiere des Tempels. Auf einmal stutzt der vorderste Elefant, schreitet dann rasch auf den Platz zu, wo wir stehen, und langt mit seinem Rüssel hinter die Säule. Das Tier hat uns gewittert, denn Europäer verbreiten infolge der Seife, mit der sie sich waschen, einen von Tieren und Naturmenschen leicht wahrzunehmenden scharfen Geruch. Wir werden entdeckt, sind im Nu von Priestern umringt und müssen uns durch ein schmerzliches Geldopfer loskaufen. Der Führer erhält eine gewaltige Strafpredigt und muß uns auf der Stelle entfernen.

Aber durch ein anderes Tor schlüpfen wir abermals in den Tempel und sehen nun aus sicherem Versteck die Prozession vorüberziehen. Voran im Scheine von Fackeln die fünf Elefanten, alle mit heiligen Zeichen weiß bemalt, dann singende und tanzende Mädchen, Posaunenbläser, Trommler, blumengeschmückte Brahminen und Mönche. Hinter diesem Vortrab schwankt im Halbdunkel der Höhe groß und phantastisch die silbrige Statue des Gottes in ihrer merkwürdigen, fast kriechenden Stellung, den grimmigen Kopf weit vorgestreckt. Siebzig Menschen schleppen unten das Idol, keuchend, schweißtriefend; Ermattete, die ausscheiden, werden sofort durch frische Kräfte ersetzt. Hinterher zieht der Schwarm des Volkes, singend, betend, die Hände emporstreckend. Draußen auf den Straßen schließt sich noch mehr Volk an. Zuweilen hält der Zug. Dann stürzen Leute aus den Häusern und bieten dem Gotte an langen Stangen Eßwaren, Früchte und Butter dar. Man hält ihm die Gaben an den Mund und legt sie dann auf der Bahre nieder. Das Hausgesinde steht vor den Türen und betet laut.

Eine Stunde später ist der Zug, der die Hälfte des Tempelgebiets umgangen hat, wieder ins Innere zurückgekehrt und in den Straßen ist es still geworden.

*

In derselben Nacht erhielt der Führeralte von dem hochbefriedigten Sahib neben seinem Lohn ein geradezu fürstliches Trinkgeld.

»Bist du zufrieden?« fragte ich.

»Mehr als das,« antwortete er, »ich bin überrascht. Heute nacht werde ich wenig schlafen, sondern in den Angelegenheiten deiner Exzellenz zu meinem Gott Siwa beten.«

Am nächsten Morgen vor der Abreise erschien der Greis noch einmal und sagte vertraulich:

»Herr, ich habe zu meinem Gotte Siwa gebetet, er möge es in deine Seele legen, mir jetzt zum Abschied noch ein deinem hohen Stande entsprechendes großes Geschenk zu machen – am liebsten nehme ich einen Siegelring, denn siehe – –«

Weiter kam er nicht. Ich warf ihn hinaus.

Als ich aber von meinem liebenswürdigen jungen Hamburger Gefährten mit Bedauern Abschied genommen hatte und schon im Eisenbahnzuge saß, trat der Alte noch einmal an das Coupéfenster und sagte: »Herr, laß uns in Frieden voneinander scheiden. Ich verzeihe dir. Sahibs regen sich dann und wann auf, das liegt in ihrer Natur. Deshalb bist du nicht zu tadeln. Leb wohl! Mein Gott Siwa möge deine Exzellenz sicher durch Indien geleiten. Und vergiß nicht, was du mir versprochen hast: ein deutsch-englisches Lexikon … eine Uhr … einen neuen Rock … einen Siegelring … vielleicht, wenn du willst, etwas Geld … deine Photographie … einige neue …«

Was der Weise aus dem Morgenlande sonst noch wünschte, ging unter in dem Geräusch des Zuges, der aus der Halle hinausfuhr.