|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bespült von der Tasmanischen See und dem Großen Ozean, zwischen dem 30. und 45. Grad südl. geogr. Breite, liegt die große Doppel-Insel Neuseeland. Im nördlichen Teil dieses Eilandes, versteckt im Gebirge, findet sich ein Ort, der noch seinen Maorinamen führt, Ohakune – das gottverlassenste Hinterwaldnest sämtlicher bewohnter Welten. Zwölf Blockhäuser, von denen eins die Unverschämtheit besitzt, sich »Hotel« zu nennen! In einem Zimmer dieses Hotels, mehr einem Loch ähnlich, auf einem wackligen Feldbett, das Notizbuch auf den Knien, beleuchtet vom Schein eines Talglichtstummels, sitzt ein Mann und schreibt.

Was hat der Mann da mitten in der Nacht in jenem weltverlassenen Winkel zu schreiben? … Alle miteinander sind wir Sklaven von Zwangsvorstellungen. Freier Wille ist eine Schimäre. Ich zum Exempel habe die Zwangsvorstellung, alles aufschreiben zu müssen, was mir begegnet. Traurig, aber wahr! Deshalb sitze ich in – wie heißt das Nest noch? richtig, in »Ohakune«, und schreibe.

Neu-Seeland, müssen Sie nämlich wissen, ist ein Land, mit dem die Natur noch nicht ganz fertig geworden ist. Berge speien noch Feuer, Seen kochen, Lava und Schlamm brodelt in hundert offenen Kesseln, Hügel rutschen dann und wann von ihrem altgewohnten Platz. Das alles ist ja gewiß ganz interessant, solange man Zuschauer bleibt und nicht mitzurutschen, zu brodeln, zu kochen und Feuer zu speien braucht. Davon ist keine Rede. Infolge eines Bergrutsches bin auch ich vom Wege abgerutscht, brodle innerlich, koche vor Aufregung und speie vor Aerger Feuer. Ich bin also gewissermaßen unter die neuseeländischen Vulkane gegangen.

Heiter und wohlgemut wanderte das junge Blut – als wie icke – heute mittag aus Wellington fort. Und zwar mit Tränen der Rührung. Der Hafenort Wellington, sehr hübsch in einer Meeresbucht zwischen Felsengeklüft gelegen, ist eine Stadt von so wundervoller englischer Steifheit, Kälte und Kleinkrämerei, daß man bei längerem Aufenthalt Wadenkrämpfe bekommt. Als der Zug sich aber in Bewegung gesetzt hatte, ging einem bald das Herz auf. Der Weg führt erst hoch oben an steiler Felsenküste entlang und unten liegt das Meer. Dann geht es durch Berg und Tal, Urwald und Savanne. Bald muß der 9000 Fuß hohe Ruapehu in Sicht kommen und der tätige Vulkan Nganruhoe, der 7000 Fuß aufragt. Aber der Zug ist hinter seiner Zeit, er muß langsam und vorsichtig fahren, weil Erschütterungen und Wolkenbrüche den Bahndamm unsicher gemacht haben – und endlich steigt die Nacht herauf und hüllt alles ein. Tut nichts, in dem Kurort Taumaranu ist bereits telegraphisch Nachtquartier bestellt, man wird, wenn auch spät, schon hingelangen. Da naht sich das Schicksal und sagt: Bis hierher, nämlich bis Ohakune, und nicht weiter! Der Zug wird angehalten. Die Bahnstrecke ist meilenweit zerstört – ganze Berge sind niedergeprasselt und haben den Bahnkörper mit Erde, Felsblöcken und Baumstämmen bedeckt.

… Nacht und Dunkel. Dazu eine Hundekälte, noch empfindlicher für den, der geradeswegs aus den Tropen kommt, eisige Luft streicht von den dunklen Berghäuptern, denn Ohakune liegt 3000 Fuß über dem Meeresspiegel. Durch knietiefen Schlamm schleppt man sein Handgepäck in das »Hotel« und schaut sich hungrig um. Zu essen? Gibts nicht. Der Wirt hat selbst nichts.

Und da sitze ich nun in dem Hotelzimmer und überzeuge mich, daß die Hinterwaldromantik noch nicht ganz ausgestorben ist. Kein Tisch, kein Stuhl, nur ein altes Feldbett mit Strohsack und Pferdedecke. Außerdem an der Wand zwei Bretter, auf dem unteren eine Schüssel mit Wasser, auf dem oberen, gleichsam als Zierstück, ein Gefäß – nun, kurz, ein anderes Gefäß mit Handgriff. Da an der Tür kein Schloß ist, wird sie mit den Handkoffern verbarrikadiert. Der Lichtstummel ist niedergebrannt. – –

Gute Nacht!

Der Morgen graut. Es ist vier Uhr. Fröstelnd und zitternd stehen die Reisenden an der Straße und harren. Sechs uralte improvisierte Postkutschen aus Buffalo-Bills Jugendzeit sind während der Nacht aufgetrieben worden, und man will versuchen, auf einem, seit die Eisenbahn existiert, längst nicht mehr begangenen Gebirgspaß die gesunde Bahnstrecke zu erreichen. O weh! Sie nahen schon, in denen wir unsere sämtlichen Sünden abbüßen sollen. Federlose alte Kasten, mit vier Pferden bespannt. Als Kutscher fungieren ungeschlachte, ungekämmte Holzfäller, die glimmende Pfeife schief im Maul. »Hallo, Jack!« Das soll ich sein. » Come right up!« Ich schleudere mein Gepäck nach oben und klettere über ein schmutziges Rad auf den Kutschersitz. Der wilde Mann hört meine Klage, daß ich seit achtzehn Stunden nichts zu essen oder zu trinken erhalten konnte. Er lächelt hocherfreut, zieht aus dem Wams eine grüne Riesenflasche mit Feuerwasser und reicht sie mir. » Good stuff!« erklärt er. » That'll make up for all!« »Das ersetzt alles.«

Unter Hott und Hü in allen Tonarten oder vielmehr unter dem landesüblichen » Git up!« » Gitty up!« setzt sich die wilde Jagd in Bewegung. Der Wagen stößt in den ungebahnten Waldungen dermaßen, daß man ein Stoßgebet nach dem andern in die rauschenden Baumwipfel emporsendet. Eine Seitenkette des 6550 Fuß hohen Tongariro ist zu traversieren. Bald öffnet sich tief unten eine Landschaft von überwältigender Herrlichkeit, weit drüben erglühen die Spitzen der Berge im Morgensonnenschein, furchtbare Täler öffnen ihre Schlünde, grünübersponnene Bergeshäupter ragen himmelan. Aber es ist schwer, die Schönheit der Natur zu genießen, denn das Auge, das all diese Herrlichkeit erfaßt, schaut auch zugleich in die Abgründe, die sich zur Seite des Weges auftun. Zur Rechten steil ansteigendes, zerklüftetes Felsenmassiv, zur Linken Abstürze von 2000 Fuß Tiefe. Der Weg ist nichts als eine Felsleiste, an vielen Stellen um keinen Zoll breiter als der Wagen selbst. » Git up!« » Gitty up!!!« Ein Schauder befällt die Reisenden, wenn es scharf um Ecken und vorspringende Felsen geht. Die Erdrutsche haben sich keineswegs auf den Bahndamm beschränkt, sie haben auch diesen alten Paß arg mitgenommen. Jetzt taucht eine Stelle auf, die keinen Raum mehr für den Wagen bietet, der halbe Weg ist in die Tiefe gestürzt. Der Kutscher wird selbstverständlich halten und die Passagiere aussteigen lassen, um die Pferde langsam über die gefährliche Stelle zu führen?! Aber er tut das Gegenteil. Die Tiere werden zur Karriere aufgepeitscht, ruckweise springt der Wagen vorwärts, mit einem Ruck setzt er auch über die beschädigte Stelle, aber zu kurz, ein Hinterrad schleudert über den Rand – ein atemberaubender, kritischer Augenblick – da, ein klatschender Peitschenschlag, ein gewaltsamer Sprung der Tiere – wir sind hinüber. Im Wagen ist eine Frau in Ohnmacht gefallen. Schon taucht ein neues Fährnis auf in Gestalt eines ganz engen Sattels, der nach beiden Seiten steil zu Tal strebt. Mitten auf diesem Erdsattel begegnet uns ein ernstes Ungemach. Der Wagen kommt mit einem Krach zum Stehen. Das unterwaschene Erdreich hat nachgegeben und das linke Führpferd ist in eine unterirdische Höhlung durchgebrochen – nur der Kopf und nichts weiter ragt noch aus dem Boden auf. Ein höchst seltsamer, ganz unglaublicher Anblick. Die ganze Kavalkade muß halten. Die Tiere werden abgeschirrt, Spaten und Hacken werden verteilt, alle Mann an Deck lautet die Parole. Mit vereinten Kräften wird gegraben und gehackt, aber es dauert drei Stunden, ehe das völlig entherzte Tier befreit werden kann. Eine weitere Stunde vergeht, ehe genügend Erde über den Paß geschaufelt ist, um die entleerten Wagen vorsichtig hinüber zu geleiten.

Und dann geht es in wilder Jagd zu Tal, bis um Mittag der Hilfszug erreicht wird. Leider führt er keine Viktualien mit sich, die Station Raurimu liegt zwei Meilen rückwärts. Es wird also weiter gehungert. Durch dichten Urwald, den noch keines Menschen Hand berührte, über unendliche Bimsstein-Savannen, wo nichts wächst als Gras und Kakteen, geht es meinem Ziel, dem in ganz Australasien berühmten vulkanischen Zentrum Rotorua, entgegen. Endlich, nachts um 11 Uhr, gelingt es, aus einem telegraphisch benachrichtigten »Hotel« Speise und Trank an den Zug zu schaffen. Ein großes Paket mit Butterbröten und ein Blecheimer voll Tee. Da keine Becher zur Hand sind, setzt jeder den Eimer an den Mund und säuft wie ein Pferd.

… Jetzt die Pfeife angesteckt und in die Ecke gesetzt; es ist ja völlig gleichgültig geworden, wann der Zug Rotorua erreicht.

O welch' ein Sonntagmorgen voll Glanz, voll Feierlichkeit und Stille. Langsam schlendere ich durch die noch menschenleeren breiten Gartenstraßen und fühle mich nach Baden-Baden, in den Schwarzwald, versetzt. Sanfte Berge umkränzen Rotorua, das weltberühmt würde, läge es nicht in einem so abgesonderten Teil der Erde. Kreuz und quer laufen endlose Alleen von Eukalyptusbäumen, ihre graugrünen Stämme, die just den dicken Winterbast abgestreift haben, schimmern im Morgenlicht; zwischen den langen, lanzettförmigen olivgrünen Blättern hängen wie kleine gelbe Federbüsche die Blüten. Denn in das halbtropische Neu-Seeland zieht um diese Zeit der Frühling ein. In den Zweigen jubilieren ganze Scharen gefiederter Sänger, manche von fremdartigem Aussehen, daneben aber viele unserer heimischen Vögel, die hierher verpflanzt worden sind und sich so wohl befinden, daß sie die alten Arten verdrängen. Am auffälligsten ist der Star, der in Neu-Seeland Standvogel geworden ist. Rosen, rote und weiße Kamelien, der wundervolle einheimische Clianthus Puniceus mit seinen feuerroten hängenden Blütenglocken leuchten zwischen wehenden Palmen und gebüschartigen Kakteen. Birken und Weiden in ihrem neuen hellen Grün flackern wie Flammen neben dunklen, mit hellbraunen Blütenzapfen behangenen Kaurifichten.

Ein Sanatorium mit ausgedehntem Park bleibt zur Rechten, und der Fuß strebt in die Ferne, wo das grüne Wasser eines Sees blinkt. Das ist der Rotorua, und die kleine waldige Insel in seiner Mitte ist Mokoia, wo sich die wundervolle Geschichte des Maori-Liebespaares Tutanekai und Hinemoa abgespielt haben soll – Hero und Leander in der Südsee. Gleich einem klaren Auge, das lächelnd zur Sonne aufsieht, liegt der See da, im grünen Kranze sanft geschwungener Berge.

… Ein merkwürdiger Ton trifft das Ohr, über das Plätschern der Wellen hinaus ist er ganz deutlich und nahe in regelmäßigen Intervallen zu vernehmen. Es ist, als ob hinter einem Dickicht von wild wuchernden Manuka-Büschen, von Bambus und Schilf jemand auf eine dumpf abgetönte Pauke schlägt. Das Dickicht umgehend, steht man vor einem weiten Pfuhl grauen, kochenden und brodelnden Schlammes, aus dessen Mitte alle dreißig Sekunden eine große Blase aufsteigt und mit dumpfem Knall zerplatzt. Aus dem nächsten Gebüsch steigt Dampf und füllt die Luft mit Schwefelgeruch. Hier kochen über ein Dutzend kleiner Seen, und zwischen ihnen rauchen und pfauchen unzählige Schlammvulkane. Und nun, hart am Rande des kalten Sees, begegnet man auf Schritt und Tritt dem Feuer, das aus der Tiefe emporstrebt, bodenlose heiße Quellen mit gelbem Schwefelrand kochen am Wege, der Boden, der nur aus einer noch dünnen Schicht von Sinter, Erde und Schwefelkristallen besteht, biegt sich elastisch unter dem Tritt. Im Dunkel des Abends wäre dieser Spaziergang nicht nur sicherer Tod, sondern Verschwinden auf ewig.

Auch in vorgerückter Stunde bleiben die wenigen Straßen des Städtchens still und menschenleer; Neu-Seeland besitzt den absolutesten Sonntag der Erde – selbst der Eisenbahnverkehr – unglaublich, aber wahr – ist während des Sonntags durch das ganze Land eingestellt.

Einen Zauberer der Maori, die vor einem halben Jahrtausend das menschenleere Neu-Seeland in Besitz nahmen, fror es einmal, als er zur Winterszeit zwischen den Hügeln der Nord-Insel wanderte; ärgerlich stampfte er auf den Boden – und siehe! in weitem Umkreis, stiegen heiße Quellen empor, und die Wasser der Seen und Bäche begannen zu kochen. Das ist Whakarewarewa, Rotorua, Taupo, und wie die vulkanischen Plätze alle heißen. Jetzt unter Regierungsschutz und Reservate der zivilisierten und halbzivilisierten Maori.

Durch eine breite Eukalyptus-Allee, zur Linken den See, zur Rechten die Berge, gelangt man nach dem Zauberort. Schon von weitem sieht man die Dampfwolken, die vielleicht seit Jahrtausenden schon über dieser Stelle schweben.

Am Ufer erwartete mich die bestellte Maori-Führerin. In ihrem hübschen braunen Gesicht funkelten kohlenschwarze Augen; Lippen und Kinn waren blau tätowiert, die Linien tief eingekerbt, in dem offenen lockigen Haar steckten zwei Huia-Federn. Sie trug einen zierlichen Mantel aus neuseeländischem Flachs und Federn, der den rechten, wohlmodellierten braunen Arm ganz freiließ. » Tena koë!« sagte sie und lächelte. Das ist der Maori-Gruß. Zu Deutsch: »Das bist du!« Im übrigen sprach die Schöne ein gut akzentuiertes Englisch, denn sie war in einer Regierungsschule ausgebildet. »Wie heißen Sie, Miß?« »O nein, keine Miß! Ich bin eine Frau, habe schon vier Kinder. Mein Name ist Ranoriwa, das heißt Olivenblatt, aber die weißen Leute nennen mich Georgina.«

Unter allen Polynesiern, versichert uns Weule, sind die Maori die kriegerischsten gewesen und die entsetzlichsten Menschenfresser in der ganzen Südsee, sie stellten selbst die furchtbaren Fidschianer noch in den Schatten. Im Maori-Dorf am Whakarewarewa ist von der Barbarei der Vorfahren aber nichts mehr zu merken. Die Männer sagen höflich » Good morning!«, die Frauen, die fast alle tätowiert sind, lächeln und nicken. Neben einer Brücke sammelt sich unter Geschrei eine Schar halbnackter Kinder. » Pákeha« geht es von Mund zu Mund. »Ein Weißer kommt!« Der Weg wird versperrt, die Kinder führen eine »Haka« vor, den uralten Maori-Tanz, der damit endet, daß alle Teilnehmer die greulichsten Fratzen schneiden. Das kostet einen Penny. Andere Kinder, darunter stramme braune Mädel von vierzehn Jahren, springen von der Brücke in den rauschenden Fluß und geben, halbe Amphibien, die sie sind, Taucherkünste zum besten. Dafür wirft man ein Sixpence-Stück ins Wasser, das sie geschickt herausfischen.

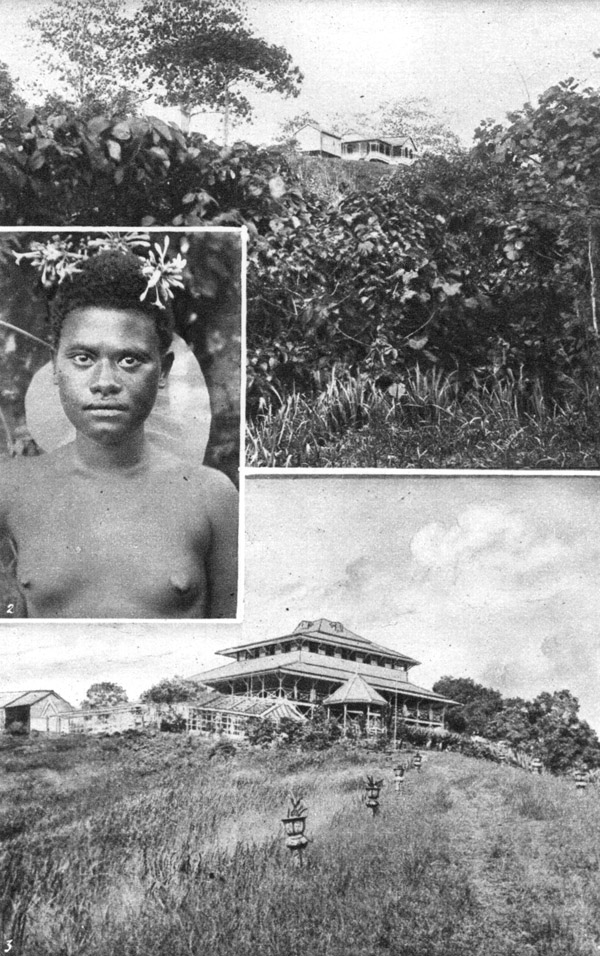

1. Beamten-Wohnung bei Rabaul 2. Mädchen von der Insel Tanga, Neu-Mecklenburg 3. Haus »Nakaia« in Rabaul

1. Filipino-Dame

2. Altes Kloster in Manila 3. Gespann von Wasserbüffeln

Mein braunes Olivenblatt, Frau Georgina oder Ranoriwa, trägt am Arm ein ledernes Band mit einer Uhr. Auf diese schaut sie bedeutungsvoll und winkt mir. Ich muß mich also von den allerliebsten Kindern losreißen und in das vulkanische Wunderland eintreten. Alsbald beginnt es ringsumher zu zischen und zu brodeln, zu kochen und zu knallen. Der Krähennest-Geiser, der zuerst erreicht wird, sendet alle drei Minuten einen Strahl heißen Wassers prasselnd in die Luft, um ihn herum bebt der Boden, die Sinter-Terrassen mit ihrer gelben Schwefelsteinfassung sind vielfach durchlöchert, und aus allen Löchern steigt mit dumpfem Getöse Schwefeldampf auf. Hunderte von Fumarolen, Solfataren und Geisern zischen ringsum. Der große Pohutu-Geiser springt 130 Fuß hoch in die Luft, aber er arbeitet unregelmäßig und erholt sich immer ein paar Tage, nachdem er eine Stunde gearbeitet hat. Plötzlich steht man vor einem See aus ewig kochendem und brodelndem Wasser, eine schmale, wenige Fuß breite Landenge trennt ihn vom frischen, kalten, fließenden Wasser. Die Maori angeln in dem kalten Wasser Forellen und lassen die Fische, noch an der Angel, wenige Sekunden in den heißen See tauchen, um sie gargekocht wieder herauszuziehen. Kein Wunder, die Hitze beträgt über 200 Grad. In einen dieser heißen Kessel ist ein Besucher abgestürzt; er war nach wenigen Minuten in Atome zerkocht. Ganz wundervoll sind die vielen Schlammvulkane – gigantische Erdkessel mit grauem kochenden Schlamm. Die Blasen auf dieser brodelnden Masse sind wie Augen, die sich öffnen und wieder schließen. In einem dieser Schlammvulkane, der bezeichnend den Namen »Blumentopf« führt, gleichen die Blasen ebensovielen Blumen. Und aus allen diesen Löchern, Höhlen, Tiefen, Felsenklüften steigt dumpfes Brausen, unterirdisches Donnern und Brodeln auf, aus allen erhebt sich ein dichter Schwefelrauch. Die Natur kocht hier in hundert Kesseln. Was kocht sie? Aber nicht nur Mutter Natur, auch die Maori-Mütter kochen hier – sie hängen ihre Kochtöpfe nur einige Minuten in eine dieser heißen Quellen, und die Speisen sind gar.

Schließlich führt mich Madame Olivenblatt, die unausgesetzt plaudert, in eine Modell-Maori-Festung, die auf einem Hügel steht. Darin gibt es einen ausgehöhlten Felsen, in dem ihre Vorfahren Menschengehirne zu kochen pflegten. Nur die Häuptlinge durften von dieser Delikatesse kosten. » They did not know it better,« sagt sie entschuldigend. Als ich ihr aber erzähle, daß die Maori von Hause aus keine Menschenfresser gewesen sind, sondern es erst wurden, als der Moa-Vogel ausgerottet und kein Fleisch mehr aufzutreiben war, ist sie hocherfreut und möchte mehr hören. » You know better than I!« sagt sie bescheiden. In einen alten Torpfosten ist die rührsame Geschichte von Tutanekai und Hinemoa eingeschnitzt. Sie läßt es sich nicht nehmen, mir diese Liebesgeschichte, die ich schon kenne, zu erzählen. Es gehört zu ihren Führerpflichten. Und sie erzählt enthusiastisch, wie Tutanekai die schöne Hinemoa geliebt habe. Sie war aber von so hohem Range, daß an Heiraten nicht zu denken war. Deshalb spielte Tutanekai auf seiner Insel Mokoia abends traurig die Flöte und konnte Hinemoa nicht vergessen. Sie hörte die Klänge über den See schallen und Sehnsucht ergriff ihr Herz. Eines Abends warf sie sich in die Fluten und schwamm und schwamm. Dreimal verließen sie die Kräfte, aber die Liebe hielt sie aufrecht. Erschöpft erreichte sie das Ufer, wo Tutanekai sie erst töten wollte, weil er sie im Dunkel der Nacht für einen Mann hielt; als er aber ihre zarte Stimme hörte, erkannte er sie, breitete seinen Mantel um die Nackte und führte sie glückselig in sein Haus.

»Aehnliche Sagen gibt es auch bei anderen Völkern,« bemerkte ich.

»Aber dies ist keine Sage!« rief Olivenblatt, »die Geschichte ist wahr, ich selbst stamme von Hinemoa ab, meine Familie führt noch heute ihren Stammesnamen und ist bis auf diesen Tag von hohem Rang unter meinem Volke.«

Ueber schwanke Sinterbrücken, die sich unter dem Fuße bogen, führte Hinemoas Ur-Urenkelin den Pákeha auf Zickzackwegen zurück zwischen kochenden Schlammkesseln, brodelnden Seen und springenden Geisern. Nachdem sie mir noch ein Eintrittsbillett für einen großen Maoritanz, der am nächsten Abend stattfinden sollte, verkauft und ihr Führerhonorar nebst außergewöhnlich großem Bachschich in Empfang genommen hatte, drückte sie mir fest die Hand, entnahm einem Täschchen ihre Photographie, schrieb eine Widmung in Maori auf die Rückseite und reichte sie mir zum Andenken. » You know a great deal and you have been interested – it was a pleasure to guide you!« rief sie begeistert. »Sie wissen sehr viel, und alles hat Sie interessiert – es war ein Vergnügen, Sie zu führen!«

Und stolz auf das Lob der schönen Frau, bestieg ich meinen Wagen und fuhr zurück nach Rotorua.