|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Bibel gibt keinen Aufschluß darüber, was für klimatische Verhältnisse im Paradies geherrscht haben. Es muß wohl heiß gewesen sein, auch zur Nachtzeit, sonst hätten Adam und Eva bis zum Sündenfall nicht ganz nackt umherlaufen können. Wer heute nach dem Paradiese sucht, wie es sich den Sinnen wohl dargeboten haben mag, muß nach Ceylon gehen. Auf diese birnenförmige Insel, die dem indischen Festland vorgelagert ist und östlich vom Golf von Bengalen, westlich von der Arabischen See, im Süden aber vom Indischen Ozean bespült wird, hat die Natur alle Herrlichkeiten ausgegossen, die ein ewig brennender Sommer hervorzuzaubern vermag. Draußen, auf hoher See, auch innerhalb des Tropengürtels, steigt beständig ein mildernder und kühlender Hauch aus den unendlichen, wogenden Gewässern empor; wer aber an der ceylonesischen Küste, in Colombo, seinen Fuß an das Land setzt, steigt unmittelbar in ein Treibhaus hinab, dessen Luft ihn feucht und heiß umfängt und ihm zuerst fast den Atem benimmt. Nur wenige Schritte in der sengenden Glut der Sonne, und das Herz in der Brust pocht wie ein schwerer Hammer an die Rippen, die inneren Gefäße dehnen sich in der dichten, vor Wärmedurchsättigung vibrierenden Luft bis zum Zerspringen aus – schnell folgt das Verlangen nach Ruhe und Schatten. Aber was das Auge sieht, macht alle Anstrengung vergessen, die Natur hat es hier zu einem wahren Knalleffekt gebracht, denn Himmel, Meer und Erde vereinigen sich in der Hervorbringung der berauschendsten Gestaltungen, Farben und Formen.

Nicht nur der aus dem Norden kommende Fremde, auf den zum erstenmal die Treibhausluft erstickend eindringt, nein, auch der an den Tropenhauch bereits gewöhnte Weltwanderer sieht sich nach seiner Landung noch tagelang in einer Art von Verblüffung. Ceylon ist gleichsam die Vorhalle des völkerwimmelnden pittoresken Märchenlandes Indien, und schon dringt das bunte Volksgemisch wie ein schwingendes Rad aus hundert Farben verwirrend auf ihn ein. In der Geschäftsstadt mit ihren großen, modernen Gebäuden, wo schneeweiß gekleidete, mit Tropenhelm, Sonnenschirm und grauer Brille bewaffnete Europäer in Rickschas durch die Straßen fahren, ist er noch gleichsam zu Hause; aber da, wo in geradezu paradiesischen Landschaften die großen Bungalows der weißen Sahibs liegen, und erst, wo die weit ausgedehnte Eingeborenenstadt Pettah beginnt, eingebettet in Palmen und leuchtende Blumen, kennt der Fremde sich unter den bunten Volkstypen nicht mehr aus.

Zunächst ein Blick in die Straßen. Sie sind alle aus der wild wuchernden Vegetation herausgehauen. Halb versteckt im Grünen liegen die Hütten und Häuschen, überschattet von Palmen, Mango-, Jakfrucht- und Brotfruchtbäumen. Alle Läden sind offen, die Häuser nur durch eine Matte verschlossen, die die Vorderwand darstellt. In der Mitte liegt ein See, dessen Ufer, besonders bei sinkender Sonne, den romantischsten Anblick gewährt. Der sandige Boden ist tiefrot, grün der Busch, in dem die Häuser verschwinden, und unwahrscheinlich blau der sonnengolddurchwirkte Aether. Und in den Straßen bewegen sich, zumeist halb nackt, nur mit einem Lendentuch bekleidet, schlanke, sehnige Figuren, deren Haut in allen Schattierungen der braunen Farbe leuchtet. Die Hauptmacht bilden die Singhalesen, die Ceylon zu einem der wichtigsten Bollwerke des Buddhismus machen, aber auch sie stufen sich in viele, unmöglich auseinander zu haltende Kasten ab. Das schreckliche indische Kastenwesen, die Schwäche der Hinduvölker und die Stärke der englischen Eroberer, beginnt bereits seinen Schatten zu werfen. Neben selbstbewußten Singhalesen mit dem Kreiskamm im dunklen aufgeknoteten Haar und langem bunten Frauenrock sieht man kräftige Tamulen von der Malabarküste, reizende schlanke Tamulinnen mit großen braunen Rehaugen; verweichlichte, damenhafte Hindu; Goanesen, die aus Indern und Portugiesen hervorgegangen sind; mohammedanische Mauren, Abkömmlinge arabischer Einwanderer, mit Fes und bunten, strohgeflochtenen hohen Mützen, die sie nie ablegen; Parsen mit Glanzlackhelmen von seltsamer Form, dem Abzeichen dieser Nachfolger Zarathustras; Malaien und Mischlinge aus allen diesen und anderen indischen Völkerschaften. Es erfordert Tage und häufige Nachfrage, um sich nur ganz oberflächlich auszukennen.

*

1. Der »Palast der Winde« in Jaipur

2. Am Ufer des Ganges in Benares

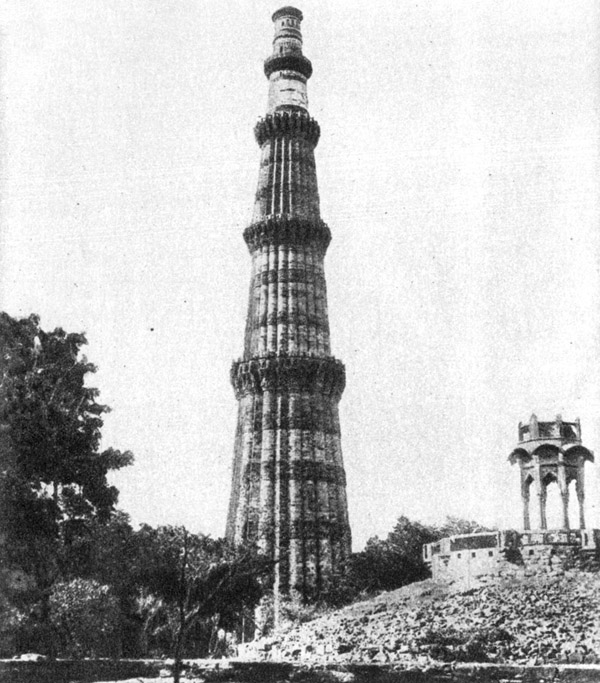

»Kutab Minar«, der größte Obelisk der Welt

Der Eingang zum Tempel in Madura

Unter allen diesen braunen Menschen ist der Weiße der große Sahib, der hohe Herr von höchster gebietender Kaste und, wenigstens äußerlich, der angebetete Götze.

Nur früh morgens, wenn die Luft noch erträglich kühl ist, und bei Sonnenuntergang kann man weiße Menschen und ihre »Memsahibs« zu Fuße sehen. Zwischen neun Uhr in der Frühe und der Stunde des Sonnenuntergangs sind die Straßen ausschließlich von Eingeborenen belebt, die Weißen haben sich vor der gefährlichen Sonne verborgen, und wo das Geschäft sie mit Notwendigkeit hinaustreibt, huschen sie in ihren Rickschas, vom Tropenhelm und Sonnendach geschützt, gleich blendend weißen Visionen rasch vorüber. Wie die indischen Kulis nackt, ohne Kopfbedeckung, in der ungeheuren Glut stundenweit zu laufen und Lasten zu ziehen vermögen, ohne vom Schlage getroffen hinzustürzen, wird mir ewig ein Rätsel bleiben.

Um das Prestige der Weißen aufrechtzuerhalten, gebietet die Sitte jedem, den großen Herrn zu mimen, ob er will oder nicht. Wiche er von der Sitte ab, so würde der Eingeborene annehmen, der Fremde gehöre in seinem Heimatlande einer niederen oder verachteten Kaste an. Hundert Hände bedienen ihn überall; wo er erscheint, tritt das eingeborene Element ehrfurchtsvoll zurück. Du trittst ins Postamt, einen Einschreibbrief in der Hand. Sofort eilt ein kleiner Beamter auf dich zu, nimmt dir den Brief aus den Händen, treibt die Menge am Schalter auseinander und reicht den Brief hinein. Alles muß warten, bis der Weiße abgefertigt ist. Und erst in den großen, mit fürstlichem Pomp ausgestatteten Hotels! Sechs Boys bedienen im Zimmer oder liegen, jedes Winks gewärtig, vor der Tür, zwölf Mann umstehen den Tisch, an dem man speist. Morgens bei Sonnenaufgang geleitet der Hauptboy den Sahib ehrfürchtig ins kühle Bad; bei der Rückkehr stehen im Zimmer Tee, Butter, Gebäck, duftige Papayas, Mangopflaumen, Bananen und Orangen. Im großen Speisesaal laufen mehr als 60 elektrische Fächer. Steht man vom Mahle auf, wird der Kaffee auf die kühlere Veranda hinterhergetragen. Hier sitzt man lässig, die Zigarette zwischen den Lippen, und schon naht ein Zauberer, legt die Hand an die Stirn und bittet ehrfürchtig um die Gnade, den Sahib unterhalten zu dürfen. Ein reizendes junges Weib, das er mit sich führt, über und über mit Schmuck behängt, goldene Ringe in den Nasenflügeln und an den Fußzehen, steigt in einen flachen Korb, der fest zugeschnürt wird. Mit einem langen spitzen Degen durchsticht der Zauberer den Korb nach allen Richtungen, aber unversehrt und lächelnd kommt die Schöne wieder zum Vorschein. Tanzende Kobras und kämpfende Skorpione machen den Beschluß. Die Zigarette ist erloschen. Schon steht ein Goanese mit dem Streichholz da. Etwas Asche ist auf den Boden gefallen. Sofort kriecht ein Hindu niederer Kaste heran, der nur zu diesem Zwecke im Hause gehalten wird, und nimmt sie auf. Menschenmaterial ist billig. In den Korridoren und Hallen eine unendliche, halbnackte Dienerschaft von langhaarigen Singhalesen und Hindus niederer Kaste. Sie sehen dem Weißen nicht ins Gesicht, erwidern seinen Gruß nicht, weil schon das eine Frechheit wäre, springen wie rasend auf, wenn der Weiße naht, und drücken sich scheu, die Augen am Boden, gegen die Wand – – traurig und beschämend zum Ansehen und Erleben.

*

Die Geschäftsstadt Colombos befindet sich unmittelbar an dem durch Wellenbrecher geschützten Hafen. Sie ist nur klein und endigt bei einem mitten zwischen den Häusern stehenden Leuchtturm, der niedrig zu sein scheint, aber doch auf drei Seiten weit hinausleuchtet in die See. Von diesem Turm führt eine breite Promenade am Strand entlang, der Hafenseite entgegengesetzt, denn die Geschäftsstadt liegt auf einer Landspitze, die von drei Seiten das Meer bespült.

Während des Tages brennt die Sonne mit versengender Glut auf den rotleuchtenden Weg der Promenade nieder und sie liegt ganz still und verlassen da, zur Seite des türkisfarbenen Indischen Ozeans. Wenn aber das Tagesgestirn zu sinken beginnt, erscheint wie mit einem Zauberschlage auf der ganzen Länge des Strandweges ein märchenhaftes, exotisches Leben. Hunderte von Wagen und Rickschas fahren langsam hin und her, zur Seite wimmelt es von braunen Fußgängern höherer Kasten in den buntesten Trachten. Stolze Karossen nahen in langsamem Schritt, auf dem Bock grell beturbante Diener, deren einer einen riesigen Paradewedel aus Pferdehaaren im Arm hält; in den Wagen vornehme Inder, das rote Siegel Sivas auf der Stirn, oder die zwei senkrechten Kalkstriche des Lingam, neben ihnen die in bunten Musselin gehüllten Damen. Viele steigen aus und ergehen sich am Strande. Rickschas mit »vornehmen« alten Kinderfrauen, ein weißes Baby im Arm, ziehen vorüber. In reichgeschirrten Gespannen fahren europäische Paare nach Flower Road, wo die vornehmsten Bungalows liegen. Junge Leute im Smoking, aber ohne Kopfbedeckung, eilen in Rickschas zum Diner in die Hotels. Wenige Weiße sieht man zu Fuß, die Wenigen im »Dreß«, barhäuptig promenierend.

Ein belebender Hauch streicht über den Strand. Landwärts stehen die ragenden Palmen im Gold der untergehenden Sonne. Türkisblau liegt das Meer da, mit einem Unterton von Gold, darüber der Himmel in dunklerem Blau; im Westen aber, wo jetzt die Sonne unter den Horizont gesunken ist, liegt ein glutendes dunkles Orange, das sich nach oben gegen den Zenit zu Hellgelb und Rötlich abstuft. Die Mondsichel, die wie ein Kahn im Aether schwimmt, die Hörner nach oben, erscheint grün – wirklich intensiv grün.

Mit dem Fallen des Dunkels ist ebenso rasch, wie es gekommen, das ganze flutende Strandleben verschwunden – zerflossen gleich einem Spuk. Der Strand ist leer. Auf die unendliche, blendende Lichtfülle des Tages folgt die warme, brütende, blaue tropische Nacht und die Natur entzündet am Himmel, wie auf der Erde, ihre Laternen. Oben leuchten in jener bezaubernden Klarheit, die im Norden unbekannt ist, die Sterne, und unten ziehen zwischen Baum und Strauch die Glühkäfer wie Tausende von Feuerfunken ihre Kreise und Linien. Zugleich setzt das hohe, flötende Konzert der Zikaden ein. Ueber Meer und Land beginnt in kurzen Intervallen ein dreimaliges Aufleuchten zu gehen, das vom Leuchtturm auf der Landspitze herrührt.

Jetzt beginnt es im Pettah, der weiten, umbuschten Eingeborenenstadt, lebendig zu werden. Der Markt, besonders der Fischmarkt – denn Reis, Fisch und Früchte sind die Hauptnahrung – wimmelt von Käufern. Vor den Läden blinken die herrlichsten tropischen Früchte im Lichte der Laternen; Käufer und Verkäufer sind so gut wie nackt – ein kleines Lendentuch genügt. Wenige Frauen, alle den niederen Kasten angehörend, sind auf der Straße zu sehen. Alle Volksschichten verständigen sich miteinander in der Tamulsprache, aber unter sich sprechen die Hindu ihr Urdu, die Singhalesen das Elu, die Mauren ein verballhorntes Arabisch und überdies die jüngeren Leute zumeist Englisch.

Auf den See, der in der Mitte liegt, gießt der Mond sein Licht nieder; rings herum am Ufer schimmern die Feuer aus den Hütten; Musik und Gesang ertönt in das ohrenbetäubende Gezirp der Grillen; dunkel, als schwarze Silhouetten, stehen jetzt die Palmen gegen den hellen, sternbesäten Himmel.

*

Der Fremde betritt in Ceylon historischen Boden. Als Ursprungsland von Edelsteinen und Gewürzen war die Insel schon den Griechen bekannt, die sie Taprobane nannten. Vorderindische Fürsten, die die Insel im Altertum beherrschten, wurden im Anfang des 16. Jahrhunderts von den Portugiesen abgelöst, ihnen folgten Mitte des 17. Jahrhunderts die Holländer, seit 1802 aber eignet England das Land und hat aus ihm eine von Indien unabhängige Kron-Kolonie gemacht. Aus- und Einfuhr sind nahezu ganz in Händen englischer Firmen. Tee ist der wichtigste Ausfuhrartikel. Allerdings wächst in Ceylon ungefähr alles, was die heiße Zone hervorzubringen vermag: mit Recht gilt die Insel als das typische Tropenland der Erde.

Wem die Sonne an der Küste und in den Ebenen zu mächtig ist, der flüchtet ins Gebirge, nach der herrlichen Hochebene Nuwara Elya oder nach Kandy, einer der interessantesten Kultstätten des Buddhismus. Hier steht der unansehnliche, aber hochheilige »Tempel des Zahns«, in dem ein Zahn Buddhas aufbewahrt wird, der wahrscheinlich ebenso echt ist wie der heilige Rock in Trier oder die verschiedenen Splitter vom Kreuze Christi. Auf dem Wege nach Kandy kann man riesige zahme Elefanten auf den Feldern bei der Arbeit sehen, hier begegnet man auch Angehörigen der niedrigsten Kaste Ceylons, den Rodyas (wörtlich: »Dreckleute«), deren Frauen und Mädchen beim Herannahen, höherer Kastenangehöriger den Oberkörper entblößen müssen. Kühler wehen die Lüfte hier oben, und mit ungetrübten Genuß kann man sich in den Paradenya-Gärten ergehen, den schönsten botanischen Anlagen der Erde – mit alleiniger Ausnahme von Buitenzorg auf Java.

Was mir aber die Priester im Tempel des Zahns anvertrauten und was mir die exotischen Pflanzen in den Paradenya-Gärten erzählt haben, muß ich einstweilen bewahren, um es bei einer späteren Gelegenheit am richtigen Ort und zu richtiger Zeit zu enthüllen.