|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Zehntausend Krieger beugen das Knie vor dir, Tochter der Morgensonne,

Und deine Wangen sind feucht von heimlichen Tränen?

Die Gewaltigen der Erde legen dir ihre Schätze zu Füßen,

Und deine Augen blicken trübe?

Allah selbst hat dich geschmückt, schön wie die Rose des Paradieses,

Und dein Herz verschließt sich den Freuden der Jugend?

Sag, warum weinest du, Mirjam?«

In langgezogenen, schwermütigen Tönen klang die weiche Stimme der jungen Märchenerzählerin durch den Bananenhain der lieblichen Garteninsel, auf der Mechthildis ihre Tage verseufzte.

Trotz der schroffen Zurückweisung, die sie den Zumutungen des Wesirs hatte zu teil werden lassen, überhäufte sie der Kalif mit Aufmerksamkeiten. Mit der Zähigkeit seiner Rasse verfolgte er seinen Plan und hoffte, daß sie schließlich doch der unermüdlich werbenden Güte gewähren würde, was mit Drohungen nicht von ihr zu erreichen war.

Ehe sie einen Wunsch ausgesprochen hatte, war er schon erfüllt, bis auf den einen, an dem ihr allein doch gelegen gewesen wäre: sie zu ihrem Vater zurückkehren zu lassen. – Sobald sie davon anfing, begegnete sie nur tauben Ohren. Ja, der Wesir, der fast täglich auf der Insel Roda erschien, um sie durch seine Redekunststücke gefügiger zu machen, antwortete gar nicht mehr auf ihre Bitten und setzte ihren Forderungen eine solche Flut von Schmeicheleien und Ehrfurchtsbezeugungen gegenüber, daß sie dagegen vollständig wehrlos war.

Dabei häuften sich in ihrem Palaste die kostbaren Geschenke, mit denen der Kalif, auf ihre weiblichen Schwächen rechnend, sie zu gewinnen suchte. Die Hofbeamten zerbrachen sich die Köpfe, um immer neue Zerstreuungen für sie zu ersinnen, und die liebenswürdigsten Sklavinnen wetteiferten in dem Bestreben, sich ihr gefällig zu erweisen und ihr Vertrauen zu erringen.

Aber das alles machte nicht den geringsten Eindruck auf Mechthildis.

Traurig saß sie oft stundenlang an der Stelle, wo einst die Tochter Pharaos zum Nil hinabgestiegen war, und dachte an den Ritter von Camp, dem sie und ihr Vater so schweres Unrecht angetan hatten. Das Bewußtsein dieses Unrechts lastete fast schwerer auf ihr, als die Sehnsucht nach der Heimat, und mit klopfendem Herzen wartete sie allabendlich, wenn die Sonne untergegangen war und sie ihre Dienerinnen fortgeschickt hatte, ob er nicht endlich kommen würde.

Sie bereute zwar nicht, daß sie ihm damals in der Vorhalle des Kalifenpalastes nicht schon alles gesagt, ihr Herz erleichtert und ihn um Verzeihung gebeten hatte. Die Erwägungen, die sie davon zurückgehalten hatten, erschienen ihr auch heute noch berechtigt. Es konnte ihm nur unnütze Sorgen verursachen, wenn er hier in der Gefangenschaft die Wahrheit erfuhr, und sie war entschlossen, ihm diese Sorgen so lange als irgend möglich zu ersparen und ihm nach ihrer Befreiung daheim umso reichere Genugtuung zu geben. Aber sie sehnte sich danach, ihn zu sehen und ihm irgend etwas Liebes zu erweisen.

Doch Tage und Wochen vergingen, und Hermann von Camp kam nicht.

Ihre Gedanken marterten sich mit allerhand Mutmaßungen ab, warum er kein Lebenszeichen von sich gebe, da sie ihm doch Ort und Stunde mitgeteilt hatte, wo er sie treffen könne, und immer neue Befürchtungen stiegen in ihr auf. Sie suchte durch ihre Dienerinnen etwas über seinen Aufenthaltsort zu erfahren, und einmal wagte sie sogar, dem Wesir gegenüber eine Andeutung zu machen, ob man ihr nicht wenigstens gestatten wolle, ihren Landsmann einmal zu sehen. Aber die Antwort, die sie erhielt, ließ sie nicht im Zweifel darüber, daß sie dem Ritter nur schaden würde, wenn sie durch offenkundiges Interesse für ihn das Mißtrauen der Sarazenen erweckte.

So blieb ihr denn nichts übrig, als zu warten, bis er selbst im geheimen Kunde von sich geben, oder doch endlich an der verabredeten Stelle erscheinen würde.

Wieder ließ sich die Stimme der Märchenerzählerin vernehmen. Aber der Gesang tat ihr weh, und sie winkte ihr, daß sie schweigen solle.

»Also befiehlst du, Herrin, daß wir tanzen sollen?« fragte das Mädchen, in demütiger Haltung zu ihr aufblickend.

»Wenn ihr mir einen Dienst erweisen wollt, so laßt mich allein,« antwortete Mechthildis freundlich. »Ich mache es euch wohl schwer, eure Pflicht zu erfüllen; aber verargt es mir nicht; ich kann nicht anders. Auch ihr seid ja arme Gefangene, mit rauher Hand der Heimat entrissen, ihr werdet mich verstehen. Nicht wahr, gute Katuscha?«

Schluchzend sank das Mädchen ihr zu Füßen und bedeckte den Saum ihres Gewandes mit stürmischen Küssen. Sie war die Tochter eines nubischen Häuptlings, der vor Jahresfrist durch die Krieger des Kalifen seiner Herrschaft beraubt und geblendet in die Wüste verstoßen war. In ihrem traurigen Sklavendasein war die Freundlichkeit ihrer jetzigen Herrin der erste Sonnenstrahl, und sie wäre deshalb in jedem Augenblick bereit gewesen, ihr Leben für sie hinzugeben.

»Ja, Gott schenke uns allen die Freiheit!« sagte Mechthildis leise, indem sie das Mädchen aufhob. »Aber nun geht hinein. Ich folge euch bald.«

Schweigend zogen sich die Mädchen zurück, um in den Palast zu treten, dessen goldene Kuppel, von der Abendsonne mit funkelnder Glut übergossen, hier und da durch das dichte, dunkelgrüne Blattwerk der Bananen schimmerte.

Nur Katuscha machte an der Wegbiegung noch einen Augenblick halt und schaute, hinter einem Palmenstamm sich verbergend, nach der Herrin zurück, als wolle sie sich versichern, daß sie ihr in jedem Augenblicke beispringen könne. Sie sah noch, wie Mechthildis das Dickicht auseinanderbog und nach dem Nilufer hinabschritt, dann folgte auch sie den Gefährtinnen.

In gleichmäßigen, breiten, gelblichen Wogen trug der Strom seine gewaltigen Fluten dem nahen Delta zu. Es war die Zeit der Überschwemmung. Alle Kanäle waren hoch gefüllt. Auch die meisten Felder bedeckte schon die segenbringende Schlammflut, die dieses Land trotz der dreifachen Ernte, die seine Bewohner seit vielen Jahrtausenden aus ihm ziehen, immer wieder aufs neue verjüngt. Bis an den Rand der großen Libyschen Wüste schien sich der Strom auszudehnen. Nur hier und dort ragte eine Gruppe von hochstämmigen Dattelpalmen aus ihm hervor, ein grünes Fleckchen höhergelegenen Landes, oder einer der hohen Dämme, die den Verkehr zwischen den einzelnen Dörfern vermitteln.

Auf einem von ihnen zog eben in langsamen, gleichförmigen Bewegungen eine Karawane dahin. Scharf hoben sich die seltsamen Umrisse der Kamelleiber vom Abendhimmel ab. – Davor am Rande einer kleinen grünen Insel standen fischend ein paar hochbeinige Reiher; hell leuchtete ihr mit zartem Rosa durchsetztes silbernes Gefieder über die Wasserfläche, so daß man darüber fast die dickschnäbligen Pelikane unbeachtet ließ, die nahe dabei in philosophischer Behäbigkeit die Dammsohle umkränzten, fast wie aus Stein gemeißelt oder aus Erz gegossen anzusehen; denn es vergingen oft viele Minuten, ohne daß sie sich bewegten.

Vorn auf dem Strom huschte eine Dahabije vorüber, eine jener langen, schmalen Barken mit den hohen, dreieckigen Segeln, die, schon auf den Wandbildern der alten Königsgräber dargestellt, noch heute für die Nillandschaft in so hohem Grade charakteristisch sind. Flinke braune Gestalten machten sich emsig auf ihr zu schaffen; denn der reißende Fluß verlangt namentlich zur Überschwemmungszeit sorgsame Schiffer. Aber trotz dieser Bewegung lag eine große, erhabene Stille über der gewaltigen Wasserfläche.

Dann sank die Sonne. Wie ein blutiger Riesenschild hing sie eine kurze Zeitlang über dem gelblichen Leichentuche, das der unendliche Wüstensand hier über den halben afrikanischen Kontinent gebreitet hat. Dann tauchte sie nieder in die glühende Sandflut – tiefer und tiefer, bis nichts von ihrer blendenden Herrlichkeit zurückgeblieben war, als der feurige Mantel, den sie am dunstigen Horizonte hinter sich herzog. Und aus seinen Falten lösten sie sich nun los, die großen Wunderzeichen einer gewaltigen, märchenhaften Vergangenheit, die rätselhaften Denkmäler mächtiger Könige, die mit ehrgeizigem Streben in den Himmel griffen und die Grenzen irdischer Vergänglichkeit zu verwischen trachteten.

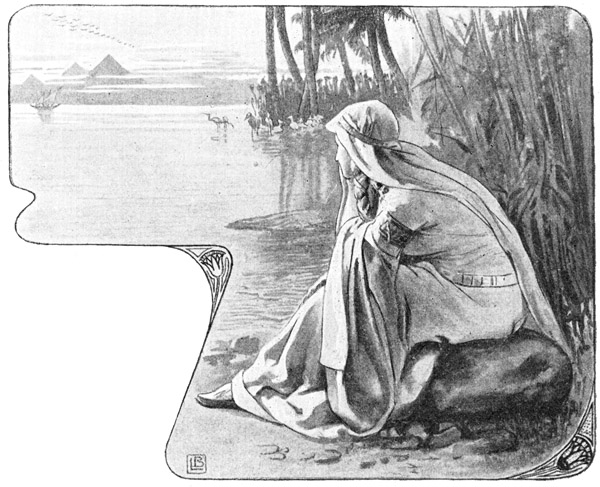

Mechthildis am Ufer des Nils.

Je mehr die blendende Helle am Horizont schwand, umso schärfer traten sie hervor, und bald standen sie in ihrer ganzen überwältigenden Großartigkeit klar am Rande der Wüste da, die Pyramiden von Gizeh!

Ergriffen vom Anblick dieses großartigen, unvergleichlich schönen Schauspiels, in dem sie allabendlich Trost suchte in dem traurigen Einerlei ihrer Gefangenschaft, saß Mechthildis am Rande des Nils, bis die rasch zunehmende Dämmerung die Umrisse des herrlichen Bildes verwischte. Seufzend erhob sie sich dann, um ebenfalls ihren goldenen Käfig aufzusuchen; denn vom fernen Meere her kam der kühle Abendwind über das Wasser gehuscht, so daß sie fröstelte.

In Traurigkeit überdenkend, daß der Ritter auch heute wieder nicht gekommen war, wollte sie eben das Papyrusgebüsch zurückbiegen, unter dem die kleine Steintreppe nach dem Bananenhain emporführte, als sie dicht vor sich aus dem Wasser ein Geräusch vernahm.

Erschreckt sprang sie zurück; denn zuweilen wagten sich die räuberischen Ungeheuer, die heute nur noch im Oberlauf jenseits der Katarakte den Nil unsicher machen, damals bis in die Nähe der großen Hauptstadt, und erst vor wenigen Tagen war ein wasserschöpfendes Mädchen von einem Krokodil verschlungen worden.

Aber im nächsten Augenblick erkannte sie in der Dunkelheit den Kopf eines Menschen, der eben aus dem Wasser auftauchte und Miene machte, auf sie zuzukommen. Vor Überraschung und Angst stieß sie einen leisen Schrei aus und suchte die Treppe zu erreichen. Aber schon hatte der Mann ihr den Weg vertreten und sich so dicht zu ihr neigend, daß er sie mit seinen triefenden Händen fast berührte, flüsterte er: »Im Namen Christi, schweig oder wir sind beide des Todes! – Fürchte dich nicht. Ich bin gekommen, dir zu helfen.«

»Wer bist du und wo kommst du her?« fragte Mechthildis, noch immer verwirrt und unschlüssig, ob sie nicht doch lieber um Hilfe rufen solle.

»Ich bin Zenab von Fostât und komme von jener Dahabije, die du vorhin hast den Strom hinabfahren sehen. Es ist kein bequemer Weg zu dir her, aber der ins Himmelreich ist auch nicht leichter, und es gibt keinen anderen für jemand, der dich sprechen will, ohne daß die Ohren des Kalifen es hören.«

»Aber was willst du von mir?« fragte Mechthildis. Sie war jetzt zwar ruhiger, aber die ganze Art, wie man sie hier hielt, hatte sie vorsichtig gemacht. Sie mißtraute diesem Besuch, in dem sie irgend eine Hinterlist des Wesirs vermutete, beschloß nun aber doch, den Mann anzuhören.

»Ich will dir sagen, daß du frei sein kannst, ehe der Mond das nächste Mal voll ist, wenn du mir vertraust,« raunte ihr der Mann zu, sich wieder so nahe zu ihr beugend, daß sie mit Schaudern zurückprallte.

»Aber ich vertraue dir nicht und begehre die Freiheit als mein gutes Recht und nicht als Geschenk eines zweifelhaften Fremden,« antwortete Mechthildis stolz.

»Dann wirst du vielleicht nie deine Heimat wiedersehen, Grafentochter von Petra!« sagte der Fremde. »Du weißt nicht, was ich weiß. – Du hoffst darauf, daß dein Vater ausziehen wird, um dich zu befreien. Aber dein Vater ist weit – und krank. Als meine Kundschafter ihn zuletzt sahen, lag er am Fieber bei den Templern in Jerusalem.«

»Das ist nicht wahr!« rief Mechthildis, sich gegen den Gedanken wehrend, der sie doch schon mit schwerer Sorge ergriffen hatte. »Mein Vater ist in Petra und nicht in Jerusalem.«

»Dein Vater ist in Jerusalem, wohin der König ihn, sowie alle seine Vasallen, rief, als er sich rüstete, gegen Damaskus zu ziehen. – Die Franken sind im Kriege gegen die Sarazenen des Nordens, und der Kalif hat gute Weile, seine Geiseln zu nützen, wie es ihm beliebt. Ihr werdet es bald genug merken, du und der Ritter.«

»Wo ist der Ritter?« fragte Mechthildis schnell.

»Das weiß niemand als der Wesir und seine Schergen. Aber vor drei Tagen sahen ihn meine Freunde in Chibe, eine Tagereise von hier im Süden am Nil. Seit er das letzte Mal oben auf dem Schlosse des Kalifen war, führt man ihn ohne Rast von Ort zu Ort, und zehn Krieger bewachen jeden seiner Schritte.«

»Aber woher weißt du das alles?« rief Mechthildis in schrecklicher Ungewißheit. »Wenn du meinst, mich durch deine schlimmen Botschaften einschüchtern zu können, so irrst du. Ich glaube dir nicht.«

»Das Auge des Unterdrückten sieht weit, und wer unter dem Beile des Henkers lebt, dessen Ohr wird scharf,« entgegnete der Fremde. »Wir müssen es mit den Maulwürfen halten und hören das Herz der Erde klopfen. Ich weiß auch noch mehr, und wenn ich dir das sage, wirst du meinen Worten vielleicht eher Glauben schenken: Am selben Tage, an dem dein Vater seine Felsenburg verließ, um seinen Heerbann nach Jerusalem zum König zu führen, ist auch ein junger Krieger von Petra ausgezogen, um dich zu suchen, und dieser junge Krieger ist dein Spielgenoß und der Sohn des Ritters, den der Kalif hier gefangen hält.«

»Schweig!« rief Mechthildis in furchtbarer Herzensangst; denn so wenig sie nun noch an der Wahrscheinlichkeit aller dieser Nachrichten zweifeln konnte, so wenig begriff sie das geheimnisvolle Wesen dieses unheimlichen Boten, in dem sie nach den Anschauungen ihrer Zeit einen Abgesandten des Teufels zu erblicken meinte. Und um sich gegen seine Macht zu schützen, bekreuzigte sie sich und betete: »Heilige Jungfrau, dir empfehle ich meine Seele!«

Aber zu ihrer größten Verwunderung bekreuzigte sich der Fremde ebenfalls, und sie sah, daß auch er das Haupt senkte und betete.

»Ja, auch ich flehe die heilige Jungfrau an,« sagte er nach einer Weile, »daß sie dein Herz erleuchte und dir Vertrauen schenke zu deinen Freunden.«

»Aber wo sind meine Freunde? Und was könnt ihr für Gründe haben, mir zu helfen?« rief Mechthildis.

»Wenn du mehr von uns erfahren willst, so lasse dich am Tage vor Neumond nach Memphis bringen.«

»Deine Freunde sind die unglücklichen Christen dieses Landes, die unter dem Beil des Henkers ihrem Glauben leben und von dir Erleichterung ihres schrecklichen Loses erhoffen und Schutz gegen die falschen Griechen, die uns selbst den Platz am heiligen Grabe streitig machen: Das einzige, was uns noch geblieben ist in unserem Elend. – Wir erhoffen von dir und deinem Vater, daß ihr euren mächtigen Einfluß für uns geltend machen werdet, wenn wir dir zur Freiheit verhelfen. – Wir haben ja nichts als unseren Glauben, und auch den nur bei Nacht; denn am Tage müssen wir in den Moscheen der Ungläubigen verhaßte Gebete verrichten, wenn wir nicht das Schicksal der vielen Tausenden teilen wollen, die schon der Blutgier unserer Unterdrücker zum Opfer gefallen sind. – Aber mehr noch als die Sarazenen hassen wir die Griechen, die uns von jeher verfolgt haben, weil wir unseren Heiland anders verehren als sie. Und deshalb hoffen wir nun auf die Lateiner, und wenn auch der König unseren Abgesandten bis jetzt nicht hat hören wollen, so wird er schon anderen Sinnes werden, wenn mächtige Fürsprecher unsere Sache vertreten. – Das, siehst du, sind die Gründe, die mich durch das schlimme Wasser des wilden Stromes zu dir getrieben haben, um dich für uns zu gewinnen. Wir wollen uns nützen, indem wir dir dienen, und nun, glaube ich, wirst du unsere Hilfe nicht mehr von dir weisen. – Aber der Mond wird bald aufkommen, und die Gefährten warten. – Welche Antwort soll ich ihnen bringen?«

»Ich weiß nicht,« sagte sie. »Laßt mich's bedenken.«

»Wir drängen dich nicht. – Solange du noch auf andere Hilfe hoffst, wirst du dich uns nicht anvertrauen, und wir verargen dir's nicht. – Aber du wirst vergeblich hoffen, und dann wird dir die Verzweiflung den Weg zu uns zeigen. Darum höre, was ich dir sagen werde: Wenn du mehr von uns erfahren willst, so lasse dich am Tage vor Neumond nach Memphis bringen. Dort ist beim Schlosse des Kalifen ein Palmenhain, und auf dem See, der seine Wurzeln bespült, hausen Schwäne. – Wenn der Schwan dreimal schreit in der Nacht des Neumondes, dann wisse, daß Zenab von Fostât an der Pforte harrt, die nach Westen führt.«

In diesem Augenblick rauschte es oben im Gebüsch.

Erschreckt blickte Mechthildis sich um. Es war nichts zu entdecken. Aber als sie sich wieder nach dem Fremden umwandte, war dieser verschwunden. Sie beugte sich über den Fluß und flüsterte: »Wo bist du? – Ich wollte dich noch etwas fragen.« – Aber keine Antwort kam. – Keine Spur verriet mehr, daß hier noch vor wenigen Sekunden ein Mensch gestanden hatte. Unwillkürlich faßte sich Mechthildis nach der Stirn. War das alles überhaupt Wirklichkeit gewesen, oder hatte sie es nur geträumt? Aber sie wachte doch, und jetzt erst fühlte sie wieder, daß sie fröstelte.

Eine furchtbare Unruhe kam über sie und hastig stieg sie die Treppe hinan. Aber als sie die Zweige zurückbog, die den Eingang zu dem nach dem Strome führenden Seitenpfad verdeckten, sah sie eine Gestalt vor sich stehen.

»Wer ist dort?« fragte sie erschreckt.

»Ich, Herrin, Katuscha.«

»Was tust du hier? Hast du gelauscht?«

»Nein, Herrin, aber ich komme, dich zu warnen. Der Wesir ist da und schilt, daß man dich unbewacht im Garten gelassen hat. Es sind schon die Häscher aus, um dich zu suchen, und damit sie dich nicht allein finden sollen, habe ich mich im geheimen davongemacht.«

»Ich danke dir,« sagte Mechthildis, sich scheu nach der Stelle umschauend, wo sie eben mit dem seltsamen Fremden gesprochen hatte. Noch einmal ging ihr alles durch den Kopf, was sie von ihm gehört hatte, und sie fühlte, daß sie von nun an erst recht auf ihrer Hut würde sein müssen.

»Komm!« fuhr sie dann fort. »Laß uns dort zu der Bank gehen. Setze dich zu mir und singe.«

Schweigend gehorchte Katuscha, und bald erklang wieder ihre weiche Stimme durch den stillen Hain, bis der Wesir, begleitet von Fackelträgern, vom Schlosse herankam.

Er begrüßte Mechthildis mit der üblichen Flut von Schmeichelworten, ohne auch nur im mindesten durchblicken zu lassen, daß ihr einsamer Aufenthalt im nächtlichen Garten irgendwie seinen Unwillen oder Argwohn erregt hatte, und versuchte, ihr in gewohnter Weise die Wünsche seines Herrn nahe zu legen.

Mechthildis ließ ihn aber so wenig im Zweifel darüber, daß ihr Ort und Stunde zu Verhandlungen nicht geeignet erscheine, daß er seine Bemühungen für diesmal bald aufgab und sich verabschiedete.

Auch die nächsten Tage erschien er nicht auf der Insel. Aber Mechthildis bemerkte bald, daß sie jetzt viel strenger beobachtet werde als sonst, und da ihr überdies das Gespräch mit dem Fremden unausgesetzt im Kopfe herumging und ihr bei Tag und Nacht keine Ruhe ließ, begann ihr die Gefangenschaft immer unerträglicher zu werden. Die Gedanken daran, daß der Vater krank und mit dem Könige auf dem Kriegszuge begriffen sei, daß Hermann von Camp hart behandelt werde, vielleicht mit um ihretwillen, und daß der Junker Dietrich, ebenfalls ihretwegen, ein Abenteuer gewagt habe, dessen Ausgang ihr immer bedenklicher erschien, je längere Zeit verging, ohne daß Nachricht von ihm zu ihr drang, all diese Gedanken peinigten sie.

Dazu kam noch das geheimnisvolle Angebot der koptischen Christen, ihr zu helfen, auf das sie von Tag zu Tag mehr geneigt wurde einzugehen, je mehr sie die Überzeugung gewann, daß sie auf offene Befreiung für lange Zeit nicht zu hoffen haben würde: alles das quälte sie und erfüllte sie mit einer Unruhe, vor der ihr starker Charakter und ihr frommes Gemüt sie nicht zu schützen vermochten.

So war ihr denn die Mitteilung, daß der Kalif ihr eine Barke senden wolle, um sie auf dem Nil spazieren zu fahren, diesmal sehr willkommen. Während sie das Schiff sonst immer unbenützt gelassen hatte und lieber möglichst einsam auf ihrer schönen Garteninsel geblieben war, sehnte sie sich nach Zerstreuung, hegte dabei allerdings auch noch die stille Hoffnung, daß ihr die Nilfahrt vielleicht Gelegenheit geben werde, den Ritter zu sehen oder gar zu sprechen.

Als daher die prächtig geschmückte Barke, ein stattliches Fahrzeug, das durch vierzig Sklaven gerudert wurde und Platz genug bot, Mechthildis und ihren ganzen Hofstaat aufzunehmen, eines Morgens in der Nähe des Palastes anlegte, zögerte sie nicht, sie zu besteigen.

Mit ziemlicher Geschwindigkeit ging es nun trotz der bedeutenden Strömung, die oft mit wildem Zischen bis an den goldenen Halbmond hinaufspritzte, der den Schiffsschnabel krönte, den Nil hinauf, der immer breiter, immer großartiger zu werden schien, je mehr man sich von der Stadt entfernte; und die wunderbaren Anblicke, die Mechthildis nun genoß, waren in der Tat geeignet, sie ihre Sorgen für einige Zeit vergessen zu lassen.

Zuerst die große Kalifenstadt mit ihren unzählbaren Kuppeln und zierlichen Minaretts, deren goldene Bedachungen in der Morgensonne funkelten, überragt von dem gewaltigen, vieltürmigen Schlosse und den steil abfallenden Felswänden des Mokattamgebirges dahinter. Dann die Pyramiden, die vom Strome aus, wo man dicht an ihnen vorüberfuhr, noch großartiger und majestätischer anzusehen waren als aus der Ferne. Und weiterhin das überflutete Land mit den aus dem Wasser aufragenden Palmenhainen und den seltsamen Dörfern dazwischen, deren runddachige Hütten aus Nilschlamm aussahen wie Termitenhügel. Wie merkwürdig, wie rätselhaft war das alles!

Ganz in Bewunderung versunken saß Mechthildis unter dem hohen Baldachin, der zum Schutz gegen die Sonne in der Mitte des Schiffes aufragte. Ihr war, als sei sie in einem Märchenlande, und die Träume der Kindheit wurden wieder in ihr wach und zauberten ihr die liebe Gestalt der so früh verstorbenen Mutter vor die Seele.

Plötzlich hörte sie neben sich von Memphis sprechen, und dieses Wort riß sie jäh aus der holden Welt des Vergessens, in der sie noch eben so glücklich gewesen war. Jener schlanke Turm, der dort, nicht weit vom Rande der Wüste, über die Palmen emporragte, war das Memphis, wohin sie sich am Tage vor Neumond bringen lassen sollte und wo Zenab, der Kopte, ihrer wartete, um sie in die Freiheit zu führen, oder vielleicht auch in den Tod?

Mit brennenden Augen schaute sie hinüber nach dem versteckten Schlosse, wo sich vielleicht bald ihre Zukunft entscheiden sollte; denn sie fühlte, daß es sie von Tag zu Tag mehr dorthin zog und daß sie das verhängnisvolle Stelldichein nicht versäumen würde. Schon glaubte sie das Schreien des Schwanes zu hören, das sie hinauslocken sollte in das geheimnisvolle Abenteuer, und die Unruhe, die sie durch die Nilfahrt hatte betäuben wollen, kam nun mit verdoppelter Qual aufs neue über sie.

Endlich gelangten sie gegen Mittag nach einem größeren, sehr belebten Orte, Atfih, und Mechthildis begrüßte es mit Freuden, als der Befehlshaber des Schiffes, ein hoher Hofbeamter des Kalifen, Ahmed mit Namen, ihr den Vorschlag machte, hier ein wenig an Land zu gehen, und sich das Treiben des Volkes anzuschauen.

In Atfih war eben Markttag, und aus der ganzen Umgegend waren die Landleute zusammengeströmt, um ihre Waren feilzubieten: Früchte aller Art, Lasttiere und – Menschen: denn Atfih war der besuchteste Sklavenmarkt von Unterägypten, und hier pflegten namentlich die Seeräuber vom Roten Meere ihre Gefangenen zum Kauf auszustellen.

Von ihrer Sänfte aus, die nach Art der Muscharabis, der orientalischen Fensterverkleidungen, so mit Schnitzwerk versehen war, daß man wohl hinaus-, nicht aber hineinsehen konnte, beobachtete Mechthildis das bunte Treiben, das mit seiner Fremdartigkeit in hohem Maße ihre Aufmerksamkeit erregte, so daß sie fast ihren Kummer darüber vergaß.

Auf dem weiten Platze, der ganz mit offenen, budenartigen Läden umgeben war, in denen die Handwerker vor den Augen der Käufer ihre Waren verfertigten, drängte sich die bunte Menge zwischen den einzelnen Kaufständen: braune ägyptische Fellachen in langen, blauen Hemden, bunte Tücher um die kahlgeschorenen Kopfe gewunden, tiefschwarze Neger, die bis auf die um die Hüften geschlungenen Lappen völlig unbekleidet umherliefen, und hellfarbige Kaufleute aus Kairo und Alexandrien in reichen, gestreiften Kaftanen und mit den roten levantischen Mützen auf den meist von langen Bärten eingerahmten Köpfen.

Dazwischen standen unbeweglich, als schliefen sie mitten in diesem Getöse, langbeinige Kamele, sauber aufgeschirrte weiße Esel, Ziegen, langohrige Schafe, oder auch Rinder von der kleinen, kurzhörnigen ägyptischen Rasse. Auf der Erde lagen hochaufgeschichtet allerhand Feldfrüchte: Weizen, Bohnen, Futterkräuter, Zuckerrohr, Mais, Zwiebeln, Gurken und andere Gemüse. In Säcken aus Antilopenfell oder Bastkörben stand daneben Obst von verschiedenster Art: goldige Orangen, saftige braune Datteln, Bananen, Oliven, Feigen, Granatäpfel, Pfirsiche, Quitten und Kaktusfeigen. Und überall wurde mit einer Lebhaftigkeit und einem Geschrei gehandelt und gefeilscht, daß einem Hören und Sehen dabei vergehen konnte.

Etwas ruhiger ging es in der einen Ecke zu, wo die Sklaven verhandelt wurden. Zwei und zwei mit Ketten aneinander gefesselt, oder auch in die schrecklichen Halsblöcke gepfercht, bei denen Kopf und Hände in die mit Löchern versehenen, zusammengeschlossenen Bretter eingeklemmt waren, standen oder hockten sie meist in dumpfem Vorsichhinbrüten nebeneinander und erwarteten in Ergebenheit ihr weiteres Schicksal. Es waren Menschen der verschiedensten Hautfarbe und Herkunft. Aber nur Männer, denn die Frauen wurden nach orientalischer Sitte nicht vor aller Augen zur Schau gestellt. Sie hielt man in einem großen Zelt verborgen, und nur wenn ein Käufer handelseins geworden war, sah man eine von ihnen heraustreten, um dem zu folgen, der sie erstanden hatte – aber auch dann nur tiefverschleiert.

Von tiefem Mitleid beseelt, betrachtete Mechthildis diese Unglücklichen. Und ihr eigener Kummer verschwand fast vor dem Elend, in das sie hier zum ersten Male hineinblickte.

Plötzlich sank sie mit entsetztem Aufschrei in die Kissen ihrer Sänfte zurück.

»Was ist dir, Herrin?« fragte, sich besorgt zu ihr neigend, Katuscha, die gegenüber auf dem Rücksitz saß und beim Anblick der armen Leidensgefährten still für sich geweint hatte.

»O! – nichts – nichts,« antwortete Mechthildis, sich beherrschend.

Aber dann vermochte sie doch nicht an sich zu halten; und im Vertrauen auf die Treue der Dienerin sagte sie, auf zwei von den Sklaven zeigend, die mit schweren Ketten um Hals, Arme und Füße ganz im Hintergrunde in trotziger Haltung dastanden: »Siehst du die beiden Gefangenen dort hinten, den großen, schlanken Schwarzen und den kleinen Graubart daneben? Für was hältst du die zwei?«

»Sie tragen die Kleidung von ägyptischen Kaufleuten, aber sonst sehen sie aus, als ob sie Franken wären,« antwortete Katuscha.

»Wenn ich sie doch etwas näher sehen oder sie fragen könnte!« rief Mechthildis, in lebhafter Aufregung an dem kunstreichen Gitterwerke ihrer Sänfte hin und her rüttelnd.

»Mit Gewalt wirst du es nicht erreichen, Herrin,« sagte Katuscha, »aber vielleicht kann ich sie auf uns aufmerksam machen. – Wenn du dich etwas zurückbeugen willst, werde ich es versuchen.«

Mechthildis gehorchte, und nun stieß Katuscha einen grellen, langgezogenen Schrei von so auffallendem Klange aus, daß sofort mehrere Händler und eine ganze Schar Sklaven herbeigelaufen kamen und sich mit wildem Geschrei an die Sänfte herandrängten, deren Träger nun halt machen mußten.

»Wem gehören die beiden fränkischen Sklaven dort?« rief Katuscha durch das Gitter hinaus. »Die da hinten; ihr seht schon den Großen mit dem schwarzen Bart.«

»Sie sind mein, hohe Gebieterin!« antwortete ein feister Mann mit einem unverfälschten Gaunergesicht, dessen eines Auge ausgelaufen war, indem er sich vordrängte und anfing, seine Ware anzupreisen. »O! Es sind Burschen, wie sie schöner im Paradiese nicht herumlaufen, herrliche Fürstin! Fränkische Grafen sind es, die man aus dem Meere aufgefischt hat, und für die man gewiß an die tausend Byzantiner Lösegeld zahlen wird. Aber ich lasse sie dir für die Hälfte, edle Herrin, ich mache mich zum Bettler, um dir zu dienen.«

»Schweig endlich und führe sie herbei!« unterbrach ihn Katuscha.

Sofort entstand nun ein noch wilderes Geschrei als vorher, und man sah, daß die ganze Gesellschaft, Händler und Sklaven, sich bemühte, die beiden zu veranlassen, an die Sänfte heranzutreten.

Mit stockendem Atem verfolgte Mechthildis, die sich wieder zum Gitter vorgebeugt hatte, jede Bewegung.

Aber die beiden taten, als ob sie die ganze Geschichte nichts angehe. Trotzig wie vorher und ohne auch nur auf sie zu blicken, standen sie da und rührten sich nicht vom Platze.

Inzwischen hatte Ahmed den Vorgang bemerkt. Rasch schickte er ein halbes Dutzend seiner Wächter ab, die mit ihren Peitschen dazwischen hieben und das Volk von der Sänfte zurücktrieben.

Gleich darauf setzten sich die Träger wieder in Bewegung, um die Sänfte und ihre Insassen nach dem Schiffe zurückzubringen, das nun sofort die Anker lichtete und, von der Strömung getrieben, in kurzer Zeit die Insel Roda wieder erreichte, wo Mechthildis nun in banger Ungeduld den Neumond erwartete.

![]()