|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1880 – 1938

Diesem Aufsatz konnten Abbildungen nicht beigegeben werden, weil der Künstler unerfüllbare Bedingungen stellte.

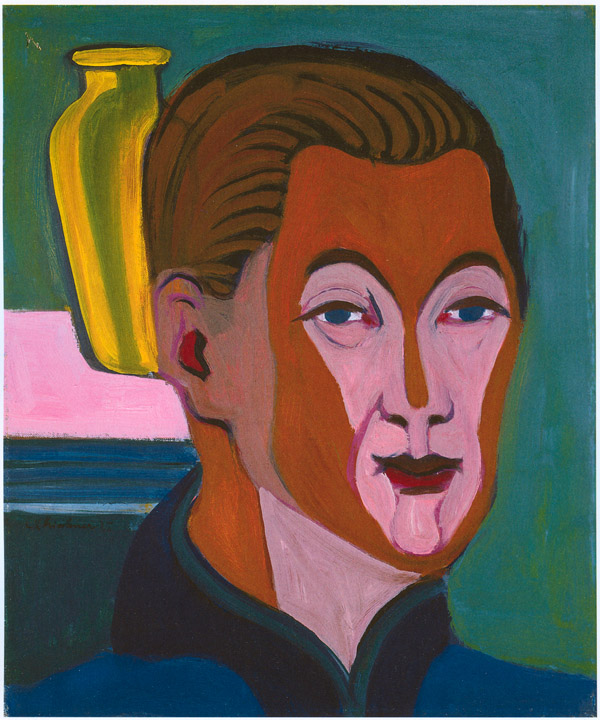

Ernst Ludwig Kirchner

Selbstbildnis. 1925

Ergänzung durch Gutenberg-DE.

Quelle: de.wikipedia,org

Um 1910 ungefähr ist Kirchners Atelier für eine Anzahl in Dresden an der Akademie, Kunstgewerbeschule, oder frei studierender Maler zu einem Treffpunkt geworden; es hat sich in der Folge jene geschlossene Gruppe gebildet, die sich selbst »Die Brücke« nannte, und die in der Geschichte der neuen Kunst wirklich die Aufgabe erfüllt, die Malerei von einem Ufer zu einem andern hinüberzuleiten. Kirchners Atelier wurde gewählt, weil dieser Künstler, der in Franken geboren, aus München kam und sich selbständig in Dresden weiterbildete, auf die Kollegen durch seine Arbeitsweise Eindruck machte. Er lehnte die unbeweglichen Akademieakte ab und suchte im Zusammenleben mit Frauen aus dem Volke die natürliche Bewegung unmittelbar zu erfassen. Die Maler, die bei ihm zusammenkamen, sind heute die Führer der neueren Malerei; sie können bezeichnet werden als die Generation der jetzt Vierzigjährigen. Zu ihnen gehören, neben Kirchner, Persönlichkeiten wie Pechstein und Heckel, Schmidt-Rottluff, Otto Müller und einige andere. In der Folge sind die Wege dieser Talente auseinander gegangen, der Geistesrichtung nach gehören sie aber noch jetzt zusammen. Mit einer gewissen Geschlossenheit stehen sie sowohl ihren Vorgängern wie ihren Nachfolgern gegenüber.

Am besten mag man diese Maler mit jener französischen Künstlergruppe vergleichen, die Talente wie Marquet, Manguin, Vlamink, Puy, Friesz und andere umfaßt, und der, in einer bedeutenderen Sonderstellung, auch Matisse angehört. Wie sich diese neueren Franzosen zu den großen Impressionisten verhalten und zu deren unmittelbaren Nachahmern, so ungefähr verhalten sich die Leute der »Brücke« zu Leibl, Trübner, Liebermann, Corinth und deren unselbständigen Nachahmern. Die Devise hier und dort war, über die Maler, die als die modernen Klassiker bezeichnet worden sind, »hinauszugehen«. Dieses Wollen ist bezeichnend. Tatsächlich bleiben die Nachfolger, wie man immer mehr einsieht, hinter den bedeutenden Vorgängern zurück, übertreffen dafür aber, im Wollen sowohl wie im Können, deren unmittelbare Nachahmer. Das Problem besteht sowohl in Deutschland wie in Frankreich darin, daß diese Erben ihren Vorgängern gleich sind in der Reinheit der Absichten und im Ehrgeiz, das Künstlerische in seiner tiefsten Bedeutung zu fassen, daß sie ihnen aber unterlegen sind in der Kraft des Realisierens. Wenn es den Anschein hat – da die groß wollenden Erben selbst gern den Anschein erwecken –, als ob diese Maler erst wieder, seit den Tagen der alten Meister, dahinter gekommen seien, worin das Wesentliche der Kunst eigentlich besteht, wenn das Kunstgesetz sich dieser Generation scheinbar erst willig enthüllt, und wenn es darum heißt, das Sein träte nun an die Stelle des Scheins, so liegt es daran, daß diese Künstler sichtbar denken, daß sie sich und andern begrifflich klarmachen, was den Meistern intuitiv im Gefühl lag, was ihnen selbstverständlich und darum der Diskussion enthoben erschien. Von der Generation der »Klassiker« unterscheiden sich diese Künstler in ihrer Arbeitsweise dadurch, daß sie formal viel strenger betonen. Bis zum Formalismus. Dieses tun sie aber, weil sie purifizierend auf die Grundelemente des Bildaufbaues zurückgreifen, weil sie sich über jede Form und Gegenform, über jede Farbe und Gegenfarbe Rechenschaft geben. Sie wollen das Kunstwerk im Sinne der alten Meister, und sie merzen das »Unwesentliche« so lange aus, bis sie zu einem reinen Extrakt kommen. Nur spürt man immer die Anstrengung, sieht immer den Weg der Arbeitsweise, erkennt immer die Grundsätze des Bildaufbaues. Bei den Meistern des Impressionismus – um sie einmal so zu nennen – war alles selbstverständlich. Ihre Werke enthalten, was die Erben mit heftiger Anstrengung erstreben, wie nebenbei. Das »Wesentliche« erscheint bei ihnen wie gewachsen, es hat die Leichtigkeit und Absichtslosigkeit des Natürlichen. Kirchner hat einmal geschrieben: »Immer mehr sehe ich, daß es darauf ankommt, im Bilde auf die Formen und Farben zu kommen, die die erste Vision gestalteten. Die ganze mühsame Arbeit des Malers läuft darauf hinaus, diese Punkte wieder zu gewinnen auf der Fläche.« Das Zitat geht so weiter: »So entstanden sicher die geheimnisvollen Dunkelheiten Rembrandts bei diesem Suchen. Erst wenn das Unterbewußtsein instinktiv mit den technischen Mitteln arbeitet, kommt die reine Empfindung auf die Tafeln und die technischen Beschränkungen werden zu Helfern, nicht zu Hemmungen, dann folgt nach dem Schaffen die hohe Ruhe und im Erschöpfungsrausch die eigentliche Vollendung«. Nun, die Meister brauchen diese Punkte nicht »wiederzugewinnen«; sie haben sie von Anfang an und halten sie fest. Der genial Begabte ist so veranlagt, daß er überhaupt nichts andres sucht und sieht als das »Wesentliche«, als jene Elemente, die das reine Kunstwerk geben. Seine Eigenart besteht darin, von Natur »richtig« zu sein, im Endgültigen als in seinem Element zu leben, weder Schein noch Sein zu kennen, sondern in einer Sphäre zu schaffen, die beides vereinigt. Er braucht nicht von Vision zu sprechen und sie herbei zu zwingen, weil er beständig visionär ist – während seine Art anzuschauen ihm selbst doch einfach vernünftig und realistisch vorkommt; er forciert sich nicht, weil er von seiten seiner Anlage schon eine Steigerung ist. Er kann gar nicht anders als immer ein Ganzes sehen. Anders der groß strebende Epigone. Dieser muß sich zwingen ein Ganzes zu sehen, er kann lebhaft auch das Unwesentliche fühlen, er wird vom Entscheidenden leicht abgezogen. Darum stellt er sich so angestrengt auf das Endgültige ein, fixiert er es so auffallend und ersetzt er durch Willen, was ihm an Instinkt abgeht. Darum gibt er seiner Arbeit so viel Wichtigkeit und seinem Schaffen so viel Strenge. In seinem Werk wird neben dem teilweise Meisterhaften auch stark der Wille zum Meisterhaften sichtbar, es wird die Konstruktion erkennbar und die Regel. Der Sieg oder der halbe Sieg wird naturgemäß unterstrichen. Und so kommt es, daß das Werk dieses Erben, der erwerben will, was ihm von reichen Vätern vermacht worden ist, revolutionärer und neuer aussieht als das des Meisters. In Wahrheit ist das Werk des Meisters sowohl mehr revolutionär als auch fester in der Tradition; es sieht aber nicht so aus, weil alles natürlich erscheint. Der Epigone weist ganz anders mit Fingern auf das Traditionelle und auf das Revolutionäre. Und da den Lebenden der Anschein gilt, so kommt es, daß über die Werke der Erben mehr gesprochen wird, daß sie populärer sind als die der Erblasser. Mit vierzig Jahren sind Manet und Renoir bei weitem nicht so bekannt gewesen, wie Matisse und Bonnard, Heckel genießt einen ganz andern Ruhm bei uns, als Liebermann und Leibl in den achtziger Jahren genossen haben. Ja, man darf sagen, daß Manet in Frankreich und Liebermann in Deutschland noch heute nicht populär sind, während jedermann eigentlich von Pechstein spricht. Die Ursachen liegen zutage. Die Erben wirken durch ihre Arbeitsweise lehrhaft, sie wirken drastisch und origineller als sie sind. Sie geben zugleich mit dem Kunstwerk dessen Mechanismus; ihre Bilder sind ein Lehrbuch der Komposition. Darum wirken sie auch so stark auf die Kunsthistoriker. Die alten Meister erscheinen in den neuen Bildern interpretiert, und die Meister der vorigen Generation scheinen überboten. Eine neue Kunst scheint heraufzukommen, während man es in Wahrheit nur mit einer geistvollen, selbständigen und in Teilen wirklich groß gedachten Paraphrase der eben vergangenen Kunst zu tun hat.

Will man die Stellung von Malern, wie die ehemals zur »Brücke« gehörigen, gerecht beurteilen, so mag man daran denken, welche Rolle zu ihrer Zeit Caravaggio, Carracci, Domenichino und andere gegenüber der Epoche der Tizian und Tintoretto gespielt haben. Oder man mag an das Verhältnis von Dichtern wie Brentano, Schlegel, Tieck, Novalis usw. zu Schiller und Goethe denken; oder an die Beziehungen neuerer Musiker zu den Klassikern unserer Musik. In allen diesen Fällen erschien zu seiner Zeit die Wirkung der Jungen revolutionär, tatsächlich aber war die Arbeitsweise zu großen Teilen akademisch. Aus einer Not wurde eine Tugend gemacht. Revolutionär erschien das Neue, weil es absichtsvoll auftrat, akademisch war es letzten Endes, weil es mehr gemacht war als gewachsen. Es war abstrakt; und das Abstrakte sieht immer aus wie etwas Unerhörtes.

Diese allgemeinen Anmerkungen sollen auch die Stellung Kirchners zur Kunst unserer Zeit erhellen, sie sollen darauf hinweisen, was ihn mit seinen ehemaligen Genossen von der »Brücke« verbindet. Gehen wir nun aber zum Persönlichen über, so ist zu sagen, daß Kirchner unter seinen Mitstrebenden einen besonderen Platz einnimmt. Pechstein ist in diesem Kreise der robust Gefällige, Schmidt-Rottluff ist der Systematiker mit dem feinen Farbensinn, Heckel ist der malerisch denkende Träumer. Kirchner ist empfindlicher als alle, er ist sensibler, nervöser und eindrucksfähiger. Das hängt vielleicht mit seiner zarten Gesundheit, mit seiner Kränklichkeit zusammen, muß aber auch Anlage sein. Die Sensibilität richtet sich nach zwei Seiten. Zum ersten geht der Geist Kirchners natürlicher und williger in den Bezirk dessen ein, was die neueren Künstler mit einer gewissen Ehrfurcht vor sich selbst Mystik nennen, bei ihm ist das Wort Vision nicht nur, wie bei vielen andern, ein Täuschwort für Formalismus; und zum zweiten verfeinert die Sensibilität die Arbeitsweise, sie macht seine Form geistreich. In Kirchners Bildern spürt man nicht selten jenes Überraschtsein, jenes Wundern, das Ursprung aller Vision ist. Religiös ausgedrückt würde es heißen: Kirchner erscheint wie einer, den man in alter Zeit einen Knecht Gottes genannt hätte. Er ist zu vertraut mit Freund Hein, um nicht vertraut mit der Ewigkeit zu sein. Er sucht die Einsamkeit und, was mehr ist, er kann sie ertragen, sie macht ihn produktiv; er hat von jener höchsten Sittlichkeit geschmeckt, still zu verschwinden, »unsichtbar« zu werden, wie er selbst es nennt; er braucht die Menschen nicht mehr, weder äußerlich noch innerlich. Doch bleibt er, in seiner Zurückgezogenheit, geistreich. Bis zum Eleganten. Die Mischung ist selten, aber nicht ganz ungewöhnlich. Man braucht nur an den Schlesier Johannes Scheffler zu denken, dem die bewundernde Nachwelt den Namen eines Angelus silesius gegeben hat. Über ihn wird in einem Kapitel des »Grünen Heinrich« sehr feinsinnig geplaudert. Heinrich Lee meint dort, daß es nur einer Kleinigkeit bedurft hätte, um den Mystiker und Gottessucher zum Aufklärungsphilosophen und Gottesleugner zu machen, er spricht von der Geistreichigkeit, ja Frivolität, die dem Mystizismus des Schlesiers beigemischt sei, er weist hin auf das Nebeneinander von Frömmigkeit und Weltlichkeit, von Ernst und Spiel. Und dieses alles paßt nun in gewisser Weise auch auf Kirchner. In dessen Bildern ist ein mondänes Element neben einer schwärmerischen Weltabgewandtheit. Merkwürdig mischen sich die Kräfte und das Menschliche bestimmt wieder einmal das Künstlerische. Von seiner Einsamkeit aus liebt Kirchner offenbar die Welt – mit Sehnsucht und Verlangen. Er erscheint wie ein Heiliger Antonius, der nicht umhin kann, betend auf alle die Herrlichkeiten des Lebens begehrlich hinzuschielen, die der Verführer vor ihm ausbreitet. Es kichert in seinen Bildern sogar etwas wie Spott über das eigene Asketentum. Während Kirchner sich und andern die strengsten Forderungen stellt, ist er liebenswürdig und einschmeichelnd. Nach seinen Werken mag er einem erscheinen wie ein schlanker, hohlwangiger Abbee, der ein berühmter Kanzelredner ist und mit seinen ekstatischen Predigten die Hörer zerknirscht, dessen Soutane aber aus Seide ist und um dessen Kanzel sich die Vornehmen drängen. Dem ersten Blick scheint die Kunst Kirchners grotesk, dem zweiten aber enthüllt sie schon die weichen und lyrischen Eigenschaften, die kluge Gefälligkeit.

Diese Eigenschaften kommen den Arbeiten Kirchners um so mehr zu statten, als auch er der Gewohnheit der Jüngeren folgt, sich selbst feierlich zu nehmen. Die Impressionisten empfanden in dieser Hinsicht ganz anders; sie nahmen sich selbst nie pathetisch, sie ließen es darauf ankommen, daß das Pathos des Lebens sich von selbst einfinde. Sie erregen nicht große Erwartungen, wirken dafür aber um so stärker, wenn sich unversehens das Monumentale und Visionäre einstellt. Die Neueren bereiten von vornherein auf Feierlichkeit und Größe vor und – haben es dann schwer, ihren eigenen Forderungen genug zu tun. Es entsteht das bekannte peinliche Mißverhältnis von Wollen und Können. Kirchner vermeidet die Gefahren dieser absichtsvollen Feierlichkeit besser als seine Genossen, weil er mit den Formen geistreicher zu spielen versteht, und weil er sich weniger scheut, Tradition zu zeigen. Was ihm von den Heutigen nicht selten zum Vorwurf gemacht wird, er käme zu deutlich noch von Manet her, ist sein Vorzug. Er steht dem Impressionismus gefühlsmäßig noch nahe. Es ist etwas sinnlich Melodisches in seinen Werken, das wohltätig der tendenzvollen Abstraktion begegnet. Diese künstlerische Sinnlichkeit erkennt man ebensowohl vor den in Holz geschnittenen Berglandschaften, in denen ein liebevolles Studium der alten deutschen Meister sichtbar wird, wie vor den Straßenbildern, die ohne Munch so nicht hätten gemalt werden können; man erfreut sich ihrer vor den Figurenbildern, die modische Menschen auf der Straße oder in Innenräumen mit einer deutlichen Pascinnote darstellen, und auf denen die weltliche Eleganz sozusagen spiritualisiert worden ist; und man findet sie wieder in den Strandbildern, wo elementare Stimmungen fast mit zuviel Ornamentreizen der Linie und der Farbe umkleidet sind. Merkwürdige Widersprüche sind vereinigt. Was Kirchner malen möchte, ist die Allgegenwart des Ewigen, seine Kunst ist auf endgültigen Ausdruck aus; aber er trinkt durstig auch immer die Stunde aus dem Becher der Zeit. In seiner Kunst ist viel Frauenhaftes. Als der Anfänger zu illustrieren versuchte und zur »Sakuntala« griff, als ihn dieser weiblich zarte, exotisch romantische Stoff lockte, zeigte er, wie er ist.

Kirchner legt mit Recht Wert auf sein Zeichnen. Denn auch seine Bilder sind eigentlich farbige Zeichnungen. Die Zeichnung gilt ihm als das leichteste und feinste Instrument, »das immer zur Hand ist, sie gestattet, die leisesten Schwingungen der seelischen Erregung niederzuschreiben, und alle ekstatischen Umformungen werden in ihr geboren«. Diese zeichnend gefundenen Umformungen sind es vor allem, die zu Bildmotiven werden, wenn Kirchner versucht, »aus dem Gedächtnis Gefühl und Gesichte in Zeichnungen und Malerei umzusetzen«. Kirchners Farbe hat am Ausdruck nicht so viel Anteil. Sie ist schön, ist nicht selten delikat, die Einheit von Geschmack und Wahrheit ist aber nicht immer getroffen. Bei dem Suchen nach Ausdruck sind Bilder mit beschränkter Farbenskala entstanden. Die Bildwirkung wird getragen von genau ausbalancierten roten, blauen und grünen Massen, von dem klug komponierten Gegensatz eines Blau, Braun und Gelb, eines Violett, Grau und Gelb und so weiter. Der Klang ist fast immer wirkungsvoll, ist zuweilen erregend schön; nicht immer ist die klangvolle Farbe aber auch die »richtige« Farbe. Das heißt, sie ist nicht jedesmal intuitiv aus dem Eindruck, aus dem Erlebnis abgeleitet, sondern zuweilen auch aus der Klangfreude. Dadurch wird eine kunstgewerbliche Note nicht immer vermieden. Hier und dort verliebt sich Kirchner in das leuchtende Pigment, in einen nur tönenden Kontrast. Dann gibt es aber auch wieder Bilder, wo die schöne Farbe nur das Ausdrucksmittel gesteigerter Wahrheit zu sein scheint, wo das Richtige scheinbar so komprimiert ist, daß von selbst das Klangvolle und Melodische entstand. Es ringt mit dem Künstler, der Ausdruck will, der nur Dekorative.

Man möchte Kirchner einen Prinzen Beinahe nennen. Er steht zuweilen dem männlich Meisterhaften nicht fern, aber er streift zuweilen auch das Damenhafte. Er wittert immer das Entscheidende, aber er realisiert es nur in Teilen. Was ihm, was seiner ganzen Generation fehlt, ist wahre Unbefangenheit. Er leidet darunter, ein Nachfolger zu sein. Was ihn vor seinen Genossen auszeichnet, ist eine lebendige Beweglichkeit, die sich nicht so leicht bei errungenen Resultaten beruhigt, sondern von Problem zu Problem eilt und eine bequeme Systematik vermeidet. Kein Maler seiner Gruppe ist so mannigfaltig in den Motiven, beherrscht so frei Landschaft und Mensch und gibt sich so selbständig in den verschiedenen Techniken der Malerei und der Graphik. Diese wohltuende Arbeitsweise, immer wieder anzufangen und in jedem Werk gewissermaßen das Kunstproblem neu zu lösen, spricht sich in den eigenen Worten Kirchners aus, wenn er sagt, das Gesetz des Bildes entstehe unbewußt beim Arbeiten, man könne es vom fertigen Bild wohl ablesen, niemals damit aber ein neues Bild schaffen. Von den verschiedensten Seiten ausgehend, sucht Kirchner mit Hilfe der Zeichnung, der Farbe und vor allem auch mit Hilfe der Raumdarstellung das Leben zu ergründen und synthetisch zu gestalten. Und in irgend einem Punkte ist immer wertvoll was er macht, irgendwo ist stets ein Gelingen. Der Ernst der Arbeitsweise zeitigt stets Erfolge. Sei es nun im rein Geistigen, im malerisch Anschaulichen oder im Technischen, an das Kirchner mit gesundem Instinkt viel Sorgfalt wendet.

Nebenher hat sich Kirchner auch mit Holzplastiken und mit Zinkgüssen in verlorener Form beschäftigt. Und seine Liebe zum Material und zum Technischen hat ihn einige kunstgewerbliche Arbeiten unternehmen lassen. Dieses Interesse deutet ebenfalls auf geistige Beweglichkeit, auf eine gewisse nervöse Allseitigkeit. Es deutet auf einen unruhigen Bildnerehrgeiz, der mit dem Leben in der Einsamkeit in einem gewissen Widerspruch steht. Es ist nicht ein Ehrgeiz vor den Menschen, sondern ein Ehrgeiz vor sich selbst. Unverkennbar ist, daß Kirchner die Ruhe sucht, die Mutter schöner Meisterwerke, daß er aber auch voller Unruhe ist. Er ist unruhig wie einer, der Anfang will und fühlt, daß er an einem Ende steht, wie einer, der sich berufen glaubt, zwei Epochen aneinander zu knüpfen, der sich nach Glück sehnt und den ein hartes Schicksal hineingeworfen hat mitten in den erbitterten Kampf der Geister. Er ist unruhig wie ein Lehrling mit Meisterinstinkten.