|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auf der Feste Königstein hatte sich damals eine gar erlauchte Gesellschaft zusammengefunden: Staatsgefangene, die ihres Herrn Gunst verscherzt hatten, oder auch Ausländer, die der Spionage oder des Verrats verdächtig waren. Da saß der ehemalige Großkanzler, Graf von Beichlingen, einstens der mächtigste Mann des Kurfürstentums, der es zuletzt sogar gewagt hatte, seinen Namen an Stelle des königlichen unter die Beamtendienstvorschriften zu setzen. Da saß sein Bruder, der Oberfalkenmeister, da saß der Leipziger Bürgermeister, Geheimrat Doktor von Romanus, da saß der geheime Kriegsrat von Holzbringk und der Kammerdirektor Graf von Hoymb, der in einem erbaulichen Tagebuch alle Personen verzeichnet hatte, »so mir haben ducken müssen«. »Ducken« hieß soviel wie »bestechen« und unter den Verzeichneten war kein Geringerer als der verstorbene Kurfürst, Johann Georg IV., zu finden … Noch manch anderer hauste nun auf Königstein, vor dessen Namen sonst alles in Ehrfurcht erstorben war, und es war strenger Befehl gegeben, daß Fritz mit keinem von ihnen verkehren durfte, denn immerfort zitterte man um die Preisgabe seines Geheimnisses. Niemand sollte er sehen und sprechen als seine Diener, die fleißig mit ihm laborieren mußten, und etliche durchaus vertrauenswürdige Besuche.

Ihm verschlug das wenig. Er trug gar kein Verlangen, Menschen um sich zu haben, denn all seine Gedanken waren auf einen neuen Fluchtplan gerichtet. Da er sich gewöhnt hatte, alles und jeden scharf zu beobachten, hatte er bald herausgefunden, daß unter der Feste ein unterirdischer Gang ins Freie führte, und nun wandte er all seine Verschlagenheit und Geschicklichkeit daran, von seinem Zimmer aus eine Verbindung mit diesem Gang herzustellen. Das war keine leichte Sache, denn die Bewachung auf dem Königstein war außerordentlich scharf, und er durfte ganz buchstäblich keinen Schritt ohne Wache gehen. Aber er ließ sich's nicht anfechten, denn weil er ein lustiger und im Herzensgrunde auch ein gutmütiger Gesell war, gewann er schnell seine Arbeiter für sich, so daß sie, die sein Begehr wohl errieten, wie unversehens ihm zu Hilfe kamen.

Er selber hatte schon vorsichtig Mauern und Bodendielen untersucht und abgeklopft und war zuerst erschrocken über ihre Dichtigkeit gewesen. Aber bald überwand er seine Niedergeschlagenheit und ging unverdrossen daran, mit Werkzeugen seines Laboratoriums in späten Nachtstunden, wenn alles schlief, zunächst ein kleines Loch in die Mauer zu bohren, ganz klein und ganz leise hinter einem Schrank, der die Öffnung harmlos deckte. Nacht für Nacht arbeitete er angestrengt, immer in der Angst, daß unvermutet eine Wache eintreten könnte, – dann aber war die Öffnung groß genug, daß ein geschmeidiger Mensch durchschlüpfen konnte, und nun wartete Fritz voll Spannung auf die nächste Nacht, die seine Flucht begünstigen sollte. Mit leiser Rührung sah er, daß seine Arbeiter ihm wie zufällig einen ihrer Kittel und ein altes Beinkleid zurechtlegten, – die braven Kerle taten, als ob es für sie selber wäre, damit sie am nächsten Morgen gleich alles bereit zur Arbeit fänden. Sie wollten auch nicht als eigentliche Mitwisser gelten, sondern sich immer soweit wahren, daß sie nötigenfalls sagen konnten: »Wir haben von nichts gewußt!«

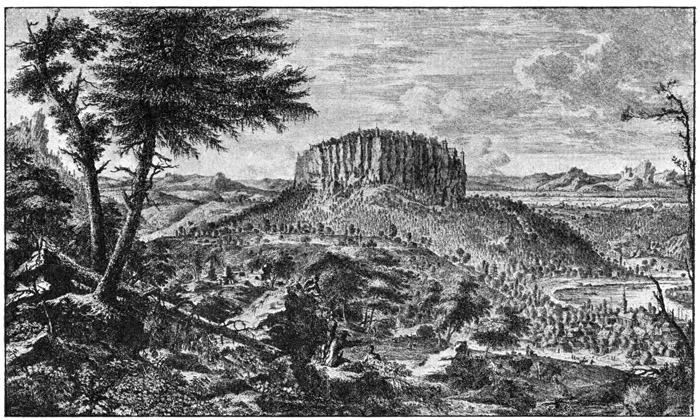

Ansicht der Festung Königstein.

Nach einem Kupferstich von Alexander Thiele, 1726.

Endlich war rundum Nacht und Ruhe. Fritz dachte daran, wie er schon einmal solche Fluchtnacht voll Ungeduld erwartet hatte, und wie dann alles mißlungen war … Aber diesmal würde es besser gehen! Diesmal kam ihm das Kriegsgetümmel zu Hilfe und die Unordnung, die bei der allgemeinen Verwirrung herrschte.

Er schlüpfte in den Anzug seiner Arbeiter und kroch in das Mauerloch hinein. Hu, es war stockdunkel und schaurig, denn der kleine Gang, den Fritz gebohrt hatte, war so schmal, daß er sich im Weitertasten die Hände blutig ritzte. Und Luft gab es kaum mehr – mehr denn einmal meinte er, ersticken und unverrichteter Sache umkehren zu müssen. Aber nur wie ein Husch kam ihm solcher Gedanke. Weiter, weiter, der Freiheit entgegen, mochte sie auch mit noch so vielen Gefahren erkauft sein.

Immer tiefer ins Dunkel hinein. Es wird ihm bänglich zumute, denn nach seiner Berechnung müßte er schon den ersten dämmernden Lichtschein der Freiheit erspähen können. Der dunkle Gang unter der Feste kann doch unmöglich so endlos lang sein. Und da! Das Herz steht ihm fast stille vor Schrecken – deutlich hört er einen regelmäßigen, festen Männerschritt! Ist's eine Schildwache? Fast möchte er's wünschen, denn das würde beweisen, daß der Gang nun bald zu Ende geht … Aber es klingt doch nicht wie Soldatenschritt. Ist's ein Spion, der die Feste umlauert? Fritz hält den Atem an. Nun wird wieder alles still, und er kriecht weiter. Da! wiederum der ängstigende Schritt! Er begreift nichts mehr. Ginge alles mit rechten Dingen zu, müßte er jetzt schon die Sterne über sich sehen und den kühlen Nachtwind spüren … Näher und näher erklingt der Schritt. Unwillkürlich stößt Fritz einen Schrei aus – ein anderer Schrei antwortet ihm. Einen Augenblick ist er versucht, an einen Spuk zu glauben, aber schnell scheucht er den Gedanken wieder weg. In der Feste Königstein gab es nur Gefangene, aber keine Gespenster.

Wenige Minuten später klärte sich alles auf sehr seltsame Weise auf. Der dunkle Gang, von dem Fritz gemeint hatte, daß er ins Freie führe, ging zu Gemächern gefährlicher Gefangener hin, die man durch diesen verborgenen Gang unbemerkt in ein anderes Gefängnis überführen konnte. Und solch einem Gefangenen stand Fritz nun gegenüber, dem Herrn von Patkul, einem livländischen Adligen, der in russische Dienste getreten war, um sein Land von der schwedischen Herrschaft zu befreien, nun aber im Verdacht stand, ein doppeltes Spiel zu spielen, das geschlagene Sachsen doch an Karl von Schweden zu verraten, um sich den Sieger wieder geneigt zu machen.

Patkul war erstaunt über Fritzens Kühnheit und sehr erfreut, einen so unternehmenden Leidensgefährten kennen zu lernen, auf den sie alle, die auf Königstein saßen, sich verlassen konnten. Und als Fritz nach einer verflüsterten halben Stunde wieder in sein Zimmer zurückkroch, da war ihm leicht und fröhlich zumute, obwohl er die Freiheit verpaßt hatte. O, es hatte so wohl getan, wieder einmal ganz unbefangen mit einem Menschen sprechen zu können, der litt, wie man selber litt! Mit einem Menschen, der nicht begehrte, was man doch nicht leisten konnte, und der gläubig auf das hoffte, was man für sich und ihn und alle Leidensgenossen doch wohl erreichen konnte: die Freiheit.

Nun begann auf der Feste, die ihre Gefangenen hinter Eisentüren und Vorlegschlössern verwahrte, nächtens ein heimliches und heiteres Treiben. Patkul hatte ja Fritz mitgeteilt, wer noch hier saß, hatte auch ungefähr gewußt, wie der örtlichen Lage nach die Zimmer verteilt waren, und Fritz ging mit Eifer daran, überall eine geheime Verbindung herzustellen. Hinter allen Schränken wurde unverdrossen gebohrt, und schnell fand sich die ganze erlauchte Gesellschaft der Staatsgefangenen zu fröhlichem und bald auch wichtigem Verein mit Fritz zusammen. Am schwersten war es gewesen, den Grafen Beichlingen zur Stelle zu bringen, weil sein Gemach gerade unter dem Fritzens lag. Aber Fritz, kühn gemacht durch seine Erfolge, bohrte keck die Dielen an, und mit Hilfe von Stühlen, Schränken und Kletterkunststücken, in denen Fritz allmählich Meister geworden war, zog man unter gedämpftem Jubel den Großkanzler zu den anderen herauf.

Es ging nun recht lustig zu auf Königstein. Man saß hinter wohlverschlossenen Türen bei Wein und Musik beisammen, denn Fritzens Arbeiter waren musikalisch, der eine konnte fiedeln, der andere besaß eine hübsche Singstimme, und sie freuten sich, daß sich die anderen an ihren Leistungen erfreuten, und sie mit Wein belohnten, der den vornehmen Gefangenen nach Belieben zur Verfügung stand. Ob die Wachen, die alle Gänge abschritten, nie Verdacht schöpften, wenn sie hinter wohlverschlossenen Türen Musik und Gelächter vernahmen? Sie kümmerten sich wohl nicht weiter darum und dachten, daß niemand durch ein Vorlegschloß hindurchspazieren kann. Darauf kam es ja vor allem an, daß keiner entwischte oder wenigstens nicht entwischte, ohne in den Händen der Wachen ein hübsches Sümmchen zurückgelassen zu haben. Gold hat zu allen Zeiten Schlösser, Gemüter und Bedenken gesprengt, und in Kriegslasten sind die Menschen zu moralischen Betrachtungen weniger geneigt als im Frieden. Wenn die Wachen aneinander vorbei patrouillierten, sahen sie einander scharf aber verständnisvoll an, und jeder war ein wenig mißtrauisch gegen den andern.

Man machte aber nicht nur Musik, man spielte auch, und es gab sogar Dichterabende, an denen Fritz eigene Verse vorlas, denn in der Öde der Gefangenschaft hatte er poetisches Talent in sich entdeckt, das freilich nicht überwältigend war, aber immerhin reichte, um sich und anderen die Zeit zu verkürzen. Er las, seine Zuhörer übten Kritik, die seine Eitelkeit ganz gut vertrug, obwohl nicht immer alles gelobt wurde. Und allmählich, ganz allmählich sprach man auch von der Unerträglichkeit der Gefangenschaft – sprach man von Flucht …

Fritz horchte hoch auf, als aus dem Munde des ehemaligen Großkanzlers dies Wort fiel. Der Bürgermeister Leipzigs, Doktor Romanus, fing es begierig auf, und nun wurde von allen stundenlang geflüstert, überlegt, beraten. Vorschläge wurden gemacht und verworfen, machten anderen Platz und abermals anderen, bis endlich ein Plan fertig stand, an dessen Ausführung der Großkanzler mit der ihm eigenen Umsicht und Tatkraft ging.

Wochen verflossen, bis alle geheimen Schriftwechsel, die nötig wurden, erledigt waren, und Fritz meinte oft vor Ungeduld zu vergehen. Endlich war alles wohl vorbereitet und ein Mißlingen nahezu ausgeschlossen. Der Großkanzler, ein feiner, ältlicher Hofmann, der während seiner Laufbahn schon mehr denn einen hatte steigen, fallen und wiederum steigen sehen, und der darum seine Gefangenschaft nur wie ein Zwischenspiel betrachtete, dem bald wieder neuer Glanz folgen würde, sprach lächelnd: »Alles ist bereit, meine Herren! Nahezu die Hälfte der Festungsbesatzung wird nichts merken, absolut nichts! Sie haben es mir feierlich versprochen! Wir werden Monturen gemeiner Soldaten anlegen und falsche Bärte. Auch Pfeifen müssen wir rauchen, so ordinär es uns auch vorkommen mag …«

Fritz bekam einen roten Kopf. Er paffte fürs Leben gern seine Pfeife und hatte sie nur ungern weggelegt, wenn der Statthalter ihn in Dresden aufgesucht hatte. Der Großkanzler, der ihn nicht beleidigen wollte, meinte verbindlich: »Ja, die Jugend mag rauchen, denn der Jugend steht es wohl zu, einer neuen Mode zu folgen! Aber wir, die wir an unsere Tabatière gewöhnt sind …« Es blieb übrigens keine Zeit für Empfindeleien, zu denen Fritz auch gar nicht neigte. Es schien, als ob heute die Wache strenger wäre als sonst, und der Großkanzler beeilte sich, mittels Fritzens Hilfe wieder in sein Zimmer hinunterzuturnen. Aber er hatte doch noch sagen können, daß am Abend der Flucht alle Wachen mit Wein traktiert werden sollten, in den man heimlich Opium goß, damit auch die unzuverlässigen nicht zu fürchten wären.

Fritz wandte ein: »Wird ein solches Traktament nicht auffallen und Verdacht erwecken?«

Der Großkanzler lächelte überlegen.

»Wir werden es an meinem Geburtstag machen. Solch' eine Geburtstagsfeier wird niemanden auffallen, und einen fröhlicheren Geburtstag werde ich schwerlich je wieder erleben!«

Er war voll Zuversicht wie alle anderen. Sein Name wirkte auch jetzt noch so mächtig, daß jeder ihm gerne half, da jeder sich hohe Belohnung für den Tag versprach, an dem des Kanzlers Stern wieder steigen würde.

Er flüsterte noch schnell: »Als desertierende Soldaten schleichen wir hinaus! Wie solche müssen wir aussehen, dann hält uns niemand auf! In Struppen stehen fünfundzwanzig Pferde für uns bereit, die bringen uns auf geheimen Felsenwegen nach Böhmen!«

Böhmen – das Wort rief in Fritz schmerzliche Erinnerungen wach. Auch damals hatte er gemeint, alles wäre gewonnen, wenn er nur die böhmische Grenze erreichen könnte.

In all der Zeit, da der Fluchtplan geschmiedet wurde, war Fritz nicht müßig gewesen, hatte vielmehr fleißiger denn seit langem im Laboratorium gearbeitet, denn die Aussicht auf Freiheit hatte so belebend auf ihn gewirkt, daß er wieder fest, wie in früheren Zeiten, an seine Sendung glaubte. Mit neu erwachter Lust versuchte er alle möglichen chemischen Mischungen, sang und pfiff fröhlich, wenn ihm eine gelang, die er noch nicht gekannt hatte, auch wenn sie immer noch nicht der sehnlich gesuchte Stein der Weisen war.

Näher und näher rückte der Geburtstag des Großkanzlers. In fieberhafter Spannung erwarteten ihn alle, und wenn sie heimlich beisammen waren, wurde von nichts anderem gesprochen. Nur der Friede von Altranstädt, den der König schmählicherweise hatte schließen müssen, und der ihm die polnische Krone kostete, wurde von seinen ehemaligen Günstlingen mit geheimer Schadenfreude erörtert. Der Großkanzler tat so, als ob das ganze Unglück nicht hätte geschehen können, wenn er in Gnade geblieben wäre, Graf von Hoymb bedachte im stillen, wie vielen Woiwoden sich der nunmehrige König Polens, Stanislaus Lesczynski, wohl »ducken« mußte, und Herr von Patkul verwünschte diesen Frieden tief, denn eine seiner Klauseln verlangte die Auslieferung des rebellischen Livländers.

Wenn die Herren politische Randbemerkungen machten, hielt sich Fritz stets zurück, denn er verstand natürlich von solchen Dingen nichts. Sie interessierten ihn auch nicht weiter, denn ihm lag nur an seiner Freiheit. Einmal aber hörte er doch aufmerksamer als sonst hin und da vernahm er Worte, die ihn beunruhigten. Er hätte nicht sagen können, was ihn beklommen machte, aber mit einem Male hatte er das deutliche Gefühl, daß für die anderen sich hinter der Flucht noch etwas barg, was sie ihm verheimlichten. Er stellte sich nun an, als merkte er nichts, gab nur umso schärfer acht, und bald wußte er, um was es sich handelte. Um nichts Geringeres als Verrat. Sie alle wollten sich an August rächen, und hatten darum gerne den Vorschlägen des Herrn von Patkul zugestimmt, der die Feste Karl von Schweden in die Hände spielen und damit die eigene Begnadigung erreichen wollte. Ja, man erwog sogar, ob es nicht vorteilhaft wäre, das ganze Herrscherhaus zu stürzen und an seine Stelle ein anderes, Karl genehmes zu setzen.

Als sich dieser Plan Fritz enthüllt hatte, wußte der junge Mensch nicht mehr aus noch ein. Er befand sich in einem Zwiespalt, der peinvoller war, als alles, was er bislang erlebt hatte. Daß er nicht mit den anderen fliehen wollte, um nicht als ihr Spießgeselle zu erscheinen, stand fest; aber durfte er die anderen fliehen lassen, damit sie, sobald sie in Freiheit waren, ihr hochverräterisches Tun beginnen konnten? Fliehen lassen? Ja, hatte er denn ein Mittel, um ihre Flucht zu verhindern? Eins freilich stand ihm zu Gebote – Aufdeckung ihrer Pläne – aber konnte er Menschen verraten, mit denen er durch Wochen freundschaftlich beisammen gesessen und deren Vertrauen er genoß? Ein Angeber sein? »Niemals!« schrie es in ihm. Also den Dingen ihren Lauf lassen? Der kalte Schweiß trat ihm auf die Stirne. War denn der kein Verräter, der um Hoch- und Landesverrat wußte und schwieg? Er wußte sich keinen Rat. Er war innerlich verstört, wenngleich er sich's nicht merken ließ. Er konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr ordentlich essen und trinken. Die anderen sahen wohl, daß sein Frohsinn geschwunden war, aber sie meinten, es wäre Angst vor der Gefahr, die in der Flucht lag, und bemühten sich, ihm Mut zuzusprechen. Er aber wurde immer geängstigter, je näher der Geburtstag des Kanzlers rückte, und verbrachte seine Tage in dumpfem Hinbrüten oder in Tränen der Ratlosigkeit. Seine Arbeiter merkten, wie verändert er war, und der eine meinte: »Was ist nur mit unserem Alten los?« Denn nach Gewohnheit aller Arbeiter nannten sie ihren Herrn »Der Alte«, obgleich Fritz jünger war als sie.

Der zweite entgegnete: »Wir wollen ihn fragen! Er war ja immer gut zu uns und fröhlich war er auch! Es muß etwas Schweres sein, das ihn drückt!«

Aber sie erhielten keine rechte Antwort von ihm. Er hatte nicht den Mut, sich jemanden anzuvertrauen, und ging umher wie ein Mensch, der fühlt, wie das Verhängnis über ihn hereinbricht. Seine Arbeiter schüttelten die Köpfe und gingen zum Festungskommandanten.

»Unser Herr ist krank, man muß besser auf ihn achtgeben, denn sonst tut er sich am Ende ein Leides an!«

Sie meinten ganz aufrichtig, daß Fritz gemütskrank geworden sei, und der Kommandant erschrak heftig. Das fehlte gerade noch, daß solch ein Selbstmord innerhalb der Festungsmauern vorkäme! Da wurden die Wachen, die ihm den Zustand des kostbaren Häftlings verschwiegen hatten, durch andere, zuverlässige ersetzt, der ganze Wachdienst überhaupt verschärft, und so die Flucht bis auf weiteres vereitelt. Und so sehr Fritz auch nach Freiheit schmachtete, war er doch glücklich, daß er ohne Reue aus diesem Zwiespalt hatte hervorgehen können.

Da nun der Friede geschlossen war, durfte Fritz bald den Königstein verlassen und nach Dresden zurückkehren. Aber ein leiser Schauer umfing ihn, als er vernahm, daß er nicht mehr im »Goldhause«, sondern in der sogenannten »Jungfernbastei« untergebracht werden sollte. Denn um die »Jungfernbastei« spann sich eine unheimliche Legende: Es hieß, daß dort in einem verborgenen Gemach eine Maschine in Gestalt einer Jungfrau stünde, die in jeder Hand ein Schwert hielt, das jedem den Kopf abschlug, der eine gewisse Diele des Geheimgemachs betrat. Der abgeschlagene Kopf, so wurde gefabelt, verschwand alsbald durch eine Öffnung, die sich im Boden auftat, und der Körper wurde nachgeworfen, um samt dem Kopf spurlos in der Elbe zu verschwinden.

Törichte Mären liefen um, daß der König oder auch sonst ein Mächtiger sich auf diese Weise der Personen entledige, die gefährlich geworden waren oder die man aus irgend einem Grunde geräuschlos abtun wollte.

Voll Bangen betrat Fritz die Jungfernbastei. Was würde hier seiner harren? Ein neuer Abschnitt seines Lebens tat sich vor ihm auf und ihm schwante nichts Gutes. Seit dem Verlust der polnischen Krone saß ja August fast immer in Dresden und konnte jeden Augenblick persönlich erscheinen, um den säumigen Goldkoch an sein uneingelöstes Versprechen zu mahnen und ihn, wenn es ihm gefiel, richten zu lassen.

Doch auch eine große Freude erwartete ihn: das Wiedersehen mit Herrn von Tschirnhaus. Der war in dem einen Jahr, das Fritz auf dem Königstein verbracht hatte, seltsam gealtert, sah verarbeitet und zuweilen auch müde aus, aber in seinen blauen Augen lag ein Glanz, der Fritz wiederum an den Blick seines Vaters erinnerte, wenn er meinte, das große Geheimnis endlich gelöst zu haben.

Als Tschirnhaus schon im Fortgehen war, sagte er: »Beinahe hätte ich's vergessen! Ich traf neulich bei einer der Hofkammern einen Schulfreund von dir, der dich gerne wieder einmal sehen möchte. Ich habe ihm versprochen, mich beim König und beim Statthalter dafür zu verwenden, daß er einmal kommen darf, sofern du Sehnsucht nach ihm trägst! Es ist ein Grubenbesitzer, der mit der Hofkammer wegen eines Schmelzpulverkaufs verhandelt. Scheint ein sehr tüchtiger und gerissener Kaufmann zu sein, nach dem, was ich von den Kaufverhandlungen hörte …«

»Peter Schnorr!« rief Fritz lachend, aber zu gleicher Zeit stürzten ihm die Tränen übers Gesicht. Peter Schnorr – mit diesem Namen stieg seine glückliche Kindheit vor ihm auf. Der kleine Garten mit der beblümten Wiese … Peters Aufsatz … die Leinwandmeisterin … ach! und ganz leise, wie ein verschollener Klang »das blaue Wunder …«

Er saß und weinte vor süßer Sehnsucht und wehmütiger Erinnerung, und Tschirnhaus sprach kein Wort.

Erst als Fritz sich ein wenig beruhigt hatte, fragte er gütig: »Soll er also kommen?«

»Ja, ja!« rief Fritz und meinte mit diesem Ruf nur einen alten lieben Schulkameraden herbeizurufen. Er konnte nicht ahnen, daß von Peter Schnorr, der keinen Aufsatz allein machen konnte, ihm Freiheit und das große Werk kommen sollte, das alles erfüllte, was ihm sein Vater einst verheißen hatte.