|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Durch die Straßen des Westendes von London, über denen noch der graue, herbstliche Morgennebel lag, ging Ilse Stein mit dem schnellen, geschäftsmäßigen Schritt, der allen denen eigen ist, die an bestimmte Stunden gebunden sind. Sie zog die Klingel an einem Hause in Russell Square, das seinen Nachbarn zur Rechten und zur Linken auf ein Haar glich; alle hatten nicht nur dieselbe Bauart, sondern auch dieselbe schwarzbraune Farbe, die ihnen das Ansehen gab, als stünden sie schon jahrhundertelang auf dieser Stelle. Und doch gehören in dieser feuchten Luft nur wenige Jahre dazu, bis der Niederschlag aus mehreren hunderttausend Schornsteinen allem Gemäuer den Anschein eines ernsten, ehrwürdigen Alters gibt.

Während Ilse in einem kleinen Vorzimmer ihre Sachen ablegte, hörte sie im Nebengemach laute Stimmen ertönen, die in lebhaftem Streit begriffen schienen. Gleich darauf wurde die Tür aufgerissen, zwei Knaben stürmten heraus, griffen hastig nach ihren Mützen und stürzten mit flüchtigem Gruße davon, wobei die Reste des Frühstücks, an denen sie noch kauten, ihren »Guten Morgen« ziemlich unverständlich machten. Ilse sah ihnen kopfschüttelnd nach; dieses Stück spielte fast jeden Tag, und sie hätte gern eingegriffen, um die beiden Jungen an bessere Manieren zu gewöhnen; aber es war immer zu spät, und sie durfte sie nicht aufhalten, weil sie sonst den Anfang der Schule versäumt hätten.

Sie trat in das Hinterzimmer, das durch die kahlen, nur mit Bücherregalen und Landkarten ausgestatteten Wände und den großen Globus auf dem Tisch in der Mitte als Schulstube gekennzeichnet wurde. Ein kleines Mädchen von zwölf Jahren saß am Tisch, den Kopf in beide Hände gestützt und so in das vor ihr aufgeschlagene Buch vertieft, daß sie nicht eher aufsah, als bis Ilse sie freundlich anredete: »Guten Morgen, Carry, schon so fleißig?«

Das Mädchen hob das blasse, unschöne Gesichtchen, in dem nur die dunkeln, träumerischen Augen einen Reiz hatten, empor und stand auf, um die Lehrerin mit einem Händedruck zu begrüßen. »Aber wie siehst du aus?« fuhr diese befremdet fort, »warum sind deine Haare noch nicht gemacht?«

In Carrys bleiche Wangen stieg ein leises Rot. »Dawson hatte keine Zeit dazu, sie hatte Nötiges für Mama zu nähen.«

»Weißt du, Carry,« sagte Ilse nach kurzem Besinnen, »ein deutsches Mädchen in deinem Alter würde sich schämen, mit ungeordneten Haaren zum Frühstück oder gar in die Schule zu kommen; es würde längst gelernt haben, sich selbst das Haar zu machen.«

»O Miß Stein,« entgegnete die Kleine, indem sie die gesenkten Augen ungläubig zu Ilse erhob, »ich dachte ...«

»Was dachtest du?«

»Nur ganz arme Leute täten so etwas selbst; Ladies haben doch immer eine Kammerfrau!«

»Du bist noch lange keine Lady,« erwiderte Ilse ärgerlich, »sondern ein törichtes kleines Ding, das noch gar nichts von der Welt weiß. Ich wollte, ich könnte dir zeigen, wie unabhängig von fremder Hilfe die meisten jungen Mädchen in Deutschland sind, und daß sie dabei doch feine Damen bleiben. Jetzt geh und laß dich ordentlich machen; so gebe ich dir keine Stunden. Wo ist May?«

»Sie frühstückt noch.«

»Eilt euch; Punkt neun Uhr fangen wir an.«

Carry verließ mit beschämter Miene das Zimmer; in Gedanken verloren blieb Ilse am Fenster stehen. Seit vierzehn Tagen hatte sie den Unterricht der beiden Töchter Mr. Cliftons, eines wohlhabenden Kaufmanns, übernommen und seitdem manchen Einblick in ein Hauswesen getan, das von dem in Ivy-Lodge mit seiner peinlichen Ordnung und Pünktlichkeit weit verschieden war. Den Hausherrn bekam sie fast gar nicht zu sehen, denn er verließ das Haus, ehe sie es betrat, um auf sein Kontor in der City zu eilen, wo er bis gegen Abend blieb. Seine Gattin, Lady Augusta, war die Tochter eines verarmten irischen Edelmannes und vereinte in ihrem Charakter alle Vorzüge und Schattenseiten einer echten Tochter des grünen Erin. Sie war leichtherzig und gutmütig, bequem und träge, sehr geneigt, ihr Leben zu genießen und alles Schwere von sich zu schieben – auch ihre Kinder, sobald sie ihr lästig fielen oder ihre Erziehung Schwierigkeiten bereitete. Carry war zart und kränklich, May der Liebling der Eltern, und obgleich sie erst fünfzehn Jahre zählte, so galt doch ihr Traum bei Tag und bei Nacht dem großen Tage, an dem sie »herauskommen« und eine erwachsene junge Dame sein würde.

Es hatte längst neun geschlagen, als die beiden Schwestern endlich eintraten; von neuem fiel es Ilse auf, wie unendlich verschieden sie in ihrer Erscheinung waren. May führte ihren Namen mit Recht; sie erschien wie ein junges Bäumchen, das seine Knospen dem Strahl der Frühlingssonne öffnet, während Carry einem verkümmerten Pflänzchen glich, das in tiefem Schatten erwachsen ist. »Es ist spät,« sagte Ilse streng, »ihr habt mich wieder warten lassen.«

»Verzeihen Sie, Miß Stein,« erklärte May lebhaft und gutlaunig, »ich konnte heute wirklich nicht so früh aufstehen, denn ich kam gestern spät zur Ruhe. Mama hatte mich in das Konzert des Mr. Vogel mitgenommen – ein Landsmann von Ihnen, ein sehr berühmter Mann –, o Miß Stein, es war zu schön! Der Saal war zum Brechen voll, und man sah reizende Anzüge – da waren Lady A. und Lady B. mit ihren schönen Töchtern, sie hatten entzückende Hütchen auf – und dann die reizende Mrs. C., die bewunderte Schönheit, in einer fremdartigen Tracht – man sagt, sie sei eine Griechin ...«

»Und der Klavierspieler?« fiel Ilse ein.

»Ach der – ein komischer Herr mit langem, strohgelbem Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel – ein echter Deutscher. Er hatte hübsche, weiße Hände, die erstaunlich schnell über die Tasten liefen, aber er machte so seltsame Verbeugungen, und seine Halsbinde war in einen so wunderbaren Knoten geschlungen ...«

»Aber seine Musik?«

»O, ich glaube, er spielt ganz gut, nur waren die Stücke sehr lang und ernsthaft – es wäre recht langweilig gewesen, wenn es nicht so viel zu sehen gegeben hätte.«

»Genug des Geschwätzes!« sagte Ilse ungeduldig, »es ist hohe Zeit, an die Arbeit zu gehen.« Aber Mays Gedanken waren gar nicht bei der Sache, sondern mit hundert anderen Dingen beschäftigt; sie war schlecht vorbereitet, gähnte viel und sah oft nach der Uhr, während Carry ihre Aufgaben sorgfältig gelernt hatte und der Lehrstunde mit Lust und Eifer folgte.

Im Laufe des Vormittags kam Lady Augusta ins Schulzimmer; offenbar hatte sie ihre Kinder heute noch nicht gesehen, denn sie liebte es nicht, sich so früh zu erheben. Sie war eine hübsche, jugendliche Frau in kostbarem, aber etwas nachlässigem Morgenanzuge und schien immer von einem Strom unruhiger Bewegung umgeben zu sein. »Guten Morgen, Miß Stein,« sagte sie mit ihrer lauten, frischen Stimme, »wie geht es euch, meine Lieben? Was für ein trüber Morgen – May, mein Liebling, du siehst müde aus, du bist gestern zu lange aufgeblieben – ich bitte Sie, Miß Stein, strengen Sie das Kind nicht zu sehr an, es könnte ihr schaden. Wer von euch will mich nachher begleiten? Ich habe den Wagen bestellt, um einige Besorgungen zu machen.«

»O Mama, nimm mich mit!« rief May, indem sie auf ihre Mutter zuflog und sie zärtlich umschlang, während Carry nur die dunkeln Augen mit einem flehenden Blick zu ihr erhob.

»Beide nicht, meine Süßen; ich habe an einer genug. Miß Stein, welche hat ein solches Vergnügen am meisten verdient?«

»Carry!« erwiderte Ilse schnell, »sie ist bei weitem fleißiger und aufmerksamer als May.«

»Wie streng Sie sind, Miß Stein!« sagte Lady Augusta in bedauerndem Ton. »Carry ist noch ein Kind mit einem engen Gesichtskreise; vor May tut sich schon die Welt auf – natürlich hat sie mehr zu denken. Sie sieht heute blaß aus, wir müssen sie ein wenig schonen, ein Gang würde sie angreifen – so mag sie mit mir fahren und Carry mit Ihnen spazieren gehen. Das tust du doch sehr gern, nicht wahr, mein kleiner Schatz?« fügte sie heiter hinzu, indem sie mit flüchtiger Liebkosung über des Kindes Wange fuhr.

»Sehr gern, Mama,« erwiderte Carry mit niedergeschlagenen Augen, in denen heimliche Tränen standen.

»Gut, so sind wir alle zufrieden. Gleich nach dem Lunch fahren wir, May!«

Zum Lunch, das den Kindern als Mittagessen diente, erschienen auch die beiden Knaben, Tom und Tod, und es gab eine laute, lustige Unterhaltung voll gegenseitiger Neckerei, die leider oft in Zank und Streit ausartete. Lady Augusta lachte über die Witze und Schulgeschichten ihrer Söhne, übersah ihre Unarten und behandelte alles, was nicht gut klang, als einen Scherz. Ilse mußte oft mitlachen, denn die gute Laune hatte etwas Ansteckendes, aber zuweilen mußte sie mit Sorge daran denken, was eine so nachsichtige Erziehung für Früchte tragen würde. Mr. Clifton hatte augenscheinlich zu wenig Zeit, sich um seine Kinder zu kümmern, die ganze Verantwortung lag in den Händen seiner Frau, und war diese geeignet, ein so ernstes Werk durchzuführen? Es war ein Glück, daß die Knaben bald einer der berühmten Erziehungsanstalten zu Eton und Rugby anvertraut werden sollten, aber Ilse zitterte im stillen um die Mädchen. May war ihrer Mutter nur zu ähnlich, und der Vorzug, den sie immer genoß, konnte ihr leicht ebenso schädlich werden wie ihrer Schwester die fortwährende Zurücksetzung.

Der Wagen fuhr fort, Ilse und Carry wanderten in den nahen Park, in dessen Wegen es so still und friedlich war, daß man sich meilenweit von der Hauptstadt entfernt glauben konnte. Hier gibt es weite Wiesenflächen, prächtige Baumgruppen, rauschende Flüßchen und stille Seen; hier spielen Kinder, grasen Kühe, und nur wie ferner, dumpfer Donner tönt der ununterbrochene Strom des weltstädtischen Treibens aus den belebten Stadtteilen herüber. Ilse fühlte dem Kinde eine gedrückte Stimmung nach und suchte es durch ihre Unterhaltung zu zerstreuen, aber ihre Worte fanden keinen Widerhall. »Ich glaube, du hast gar nicht gehört, was ich sprach,« sagte sie endlich.

»Verzeihen Sie, Miß Stein; ich mußte an etwas ganz anderes denken.«

»Woran dachtest du denn so eifrig?«

»An Mama – und wie ich es anfangen soll, damit sie mich ein wenig lieb gewinnt.«

»Aber Kind,« sagte Ilse erschrocken, »sie hat dich sicher herzlich lieb – wie kannst du daran zweifeln?«

»Nein, Miß Stein, das tut sie nicht, und wie sollte sie auch? Mama ist so schön, so strahlend und heiter; sie liebt nur Menschen, die ebenso sind. Ich aber bin häßlich; ich kann nicht lachen und scherzen wie die andern, kann nicht meine Arme um ihren Hals schlingen und so lange bitten, bis sie mir einen Wunsch gewährt. Ich stehe immer von fern – traurig und allein – ach, und doch liebe ich sie so sehr, und wenn sie mich einmal in ihre Arme nähme und küßte mich und sähe mich mit solchen Augen an, wie sie May ansieht, dann – ja dann wollte ich gern sterben!«

Ilse war tief ergriffen von diesem Ausbruch eines leidenschaftlichen Gefühls, das sie in dem stillen, schüchternen Kinde kaum geahnt hatte. Sie empfand zärtliches Mitleid für das Mädchen, das von der Natur und den Menschen so wenig bevorzugt war, und nahm sich vor, Carry nach besten Kräften für die mangelnde Liebe zu entschädigen, indem sie sich ihr ganz widmete. Ihre Bemühungen blieben nicht ohne Erfolg; das Kind erwiderte ihre entgegenkommende Teilnahme mit warmer Hingebung: es wurde unbefangener und frischer und gewann sich dadurch manchen freundlichen Blick der Mutter, der es ganz beglückte. Es fehlte Ilse auch nicht an Gelegenheit, sich mit ihrer kleinen Freundin abzugeben; Lady Augusta überließ ihr die Kinder nur zu gern, während sie selbst Besuche und Spazierfahrten machte, in Gesellschaften oder ins Theater ging.

So verflossen einige Wochen, bis eines Tages die eigentliche Erzieherin auf dem Schauplatz erschien, sich als gesund meldete und ihre Pflichten wieder übernahm. Carry weinte bittere Tränen und wollte Miß Stein nicht von sich lassen, aber da half kein Jammern und Klagen; Ilsens Tätigkeit war zu Ende, und sie wurde verabschiedet. Traurig kehrte sie in das Home zurück und teilte Fräulein Althaus ihr Schicksal mit. »Was fange ich nun an?« sagte sie niedergeschlagen; »mir blutet das Herz um Carry, und wenn ich nicht tüchtig arbeiten kann, gehe ich zugrunde.«

»Nur Geduld!« tröstete die Vorsteherin, »es findet sich schon wieder eine Wirksamkeit für Sie. Einstweilen erholen Sie sich, denn Sie sehen blaß und angegriffen aus. Sehen Sie sich in London um; Sie kennen noch wenig von der Stadt, und wenn sie auch nicht so schön und heiter ist wie Paris, so ist sie es doch wert, daß man sie kennen lernt. Da sind die beiden Fräulein Weber, die vor ihrer Rückkehr nach Deutschland in den nächsten Tagen mit ihrem Bruder London durchwandern wollen; schließen Sie sich ihnen an, Sie werden es nicht bereuen.«

Ilse hatte eigentlich keine Lust dazu, dennoch beschloß sie, dem Rat zu folgen, denn sie fühlte, daß es ihr nicht heilsam sein würde, still zu sitzen und sich ihren schwermütigen Träumen zu überlassen.

Es konnte wahrlich kein besseres Mittel geben, seinen Gedanken zu entfliehen, als eine Wanderung durch London, die größte Stadt der Welt, von der Ilse bisher nur einen winzigen Teil gesehen hatte. Sie kannte nur einige Straßen des Westendes, die sich durch vornehme Stille auszeichnen, in denen kein einziger Laden die Reihen der Häuser und Paläste unterbricht; kaum daß sie Regentstreet betreten hatte, diesen großartigen Basar für das reiche und vornehme London. Hier drängt sich ein Schaufenster an das andere, hier ist alles zu finden, was die immer wechselnde Mode und der höchste Luxus ersinnen; hier kreuzen sich in den Mittagsstunden die stattlichen Karossen der stolzesten und elegantesten Ladies, der reichsten Damen der höheren Stände, die so gern dem Vergnügen des shopping huldigen, d. h. dem Besuch der berühmten Läden und Magazine, wo sie teils Einkäufe machen, teils aber auch nur alles Neue ansehen, um Ideen zu sammeln. Gepuderte, betreßte und bezopfte Kutscher und Diener, die aus früheren Jahrhunderten zu stammen scheinen, gehören notwendig zu diesen Fuhrwerken des hohen Adels; dazwischen jagen Omnibusse und Straßenbahnen, und die Bürgersteige wimmeln von Menschen. Die stattlichen Bauten mit ihren Halbbogen und Säulenstellungen bilden einen passenden Rahmen zu dem bewegten fesselnden Bilde. »Aber dies ist noch nicht das eigentliche London,« sagte Herr Weber; »Regentstreet könnte ebensogut in Paris, Wien oder Berlin liegen. Wartet nur, bis wir in die City kommen.«

Aber vorher gab es noch genug zu sehen. Da war das Parlamentsgebäude, das erst vor dreißig Jahren erbaut ist und doch schon den Eindruck eines ehrwürdigen Alters macht, teils durch die Färbung, die ihm Luft und Nebel gegeben haben, teils weil es sich in seiner Bauart wunderbar treu dem Stil der nachbarlichen Westminster-Abtei anschließt, die wirklich schon auf sechs Jahrhunderte zurückblickt. »Auf dieser Stelle«, sagte Fräulein Ottilie Weber, die eine Brille trug und sehr gelehrt aussah, »stand einst der alte Palast, in dem die englischen Könige von Eduard dem Bekenner an bis zu Heinrich dem Achten ihre Wohnung hatten. Erst nach einer Feuersbrunst, die den größten Teil des Schlosses in Asche legte, bezog Heinrich den Palast von Whitehall, wo die folgenden Könige ihren Sitz hatten, bis Jakob der Zweite vor seinem siegreichen Schwiegersohn, dem Oranier, fliehen mußte.«

»Wieviel Seufzer und Tränen kleben an solchen alten Mauern!« bemerkte gefühlvoll Fräulein Adelheid, die jüngere Schwester.

»Laßt doch eure alten, verstaubten Erinnerungen ruhen und seht euch dieses Meisterwerk neugotischer Baukunst mit offenen Augen an,« warf der Bruder trocken ein. »Sieht es nicht stolz und majestätisch aus mit seinen anmutig geformten Massen, mit den eckigen Fenstern und Spitzbogenportalen, mit dem schlanken Turm, der den Namen der Königin trägt? Die blau und goldenen Zifferblätter, die nachts von innen beleuchtet werden, sind merkwürdig weit zu sehen, und manchmal könnte man sie im Nebel für den Mond halten, so hoch schweben sie in der Luft. Es spricht für die Hochschätzung, die das Parlament in England genießt, daß man ihm eine solche prachtvolle Stätte erbaut hat. Das Gebäude selbst dürfen wir ohne besondere Erlaubnis nicht betreten, nur die Eingangshalle können wir uns ansehen; sie ist der einzige Überrest aus alter Zeit.«

Sie traten ein; tiefgebräunte Eichenbalken, zwischen denen nach altem Glauben keine Spinne gedeiht, tragen das Dach der Halle; uralte Steine bedecken den Boden. »Hier sind viele Könige aus und ein gegangen,« sagte Fräulein Ottilie; »auf diesen Steinen hat Cromwell gestanden, als man ihm den Mantel eines Lord-Protektors von England umwarf ...«

»Das ist der klassische Schauplatz, der so oft in Shakespeares Königstragödien vorkommt,« fügte Fräulein Adelheid hinzu.

»Und jetzt sitzt unter dem Portal ein altes Weib und hält Äpfel und Sodawasser feil,« bemerkte Herr Weber lachend, ohne auf die strafenden Blicke der beiden Schwestern zu achten.

Sie gingen nach der Westminster-Abtei hinüber, die mit dunkelm Efeu umkleidet ist, und deren Grundmauern mit dickem, feuchtem Moos bewachsen sind. Wunderbar schön und poetisch erscheint dieser riesige Bau mit seinen schlanken, leichten Formen und Gestaltungen, die die Stürme so vieler Jahrhunderte überdauert haben; »ein Traum in Stein!« hauchte Fräulein Adelheid mit einem andächtigen Seufzer. In diesem erhabenen Tempel kann freilich auch der Nüchternste zum Träumer werden, denn das geheimnisvolle Dämmerlicht der alten Abtei umschließt die Grabstätten und Denkmäler aller der Weisen und Starken, die seit einem halben Jahrtausend England groß und mächtig gemacht haben. Hier sind fast alle Könige und Königinnen seit neunhundert Jahren begraben; hier zeugen die Steine von den Feldherren und Staatsmännern, den Gelehrten, Dichtern und Künstlern, den Erfindern und Entdeckern, welche die Inseln des vereinten Königreichs ihre Heimat nannten. »Dies ist ein gewaltiges Kapitel aus der Geschichte Großbritanniens,« sagte Fräulein Ottilie; »hier lernt man verstehen, was dieses eng begrenzte Land so groß gemacht hat: die Menge bedeutender Geister auf den verschiedensten Lebensgebieten.«

»Und wie ergreifend gleichen sich hier alle Gegensätze aus,« flüsterte Fräulein Adelheid; »die im Leben Todfeinde waren, liegen hier friedlich nebeneinander gebettet, wenn ihr Leben und Wirken nur eine Bedeutung für ihr Volk hatte!«

Ilse sagte gar nichts, aber der Eindruck, den diese Ruhmeshalle der englischen Nation auf sie machte, dazu der magische Schimmer, den die blasse Sonne durch die schön gemalten Fenster warf, und der Gesang, der wie Engelschöre den weiten Raum durchhallte, war ein tiefer und unvergeßlicher. –

Die Gesellschaft überschritt den Trafalgar-Square, im Volk immer noch Charing-Croß genannt, diesen Riesenplatz, würdig einer Riesenstadt. Tausende von Menschen und Wagen kreuzen ihn unaufhörlich nach allen Richtungen, und mitten in diesem Gewirr stehen die policemen wie feste Säulen und regeln den ungeheuern Verkehr mit unerschütterlicher Ruhe und wortlosem Winken. Jeder zollt ihnen Achtung und Gehorsam; auf ein Zeichen ihres Stabes hält die unabsehbare Wagenreihe still, damit die Fußgänger den Straßendamm überschreiten können, und oft lotsen sie ängstliche Frauen durch die tosende Brandung oder tragen weinende Kinder sicher ans andere Ufer.

In der Mitte des Platzes erhebt sich, von Springbrunnen und anderen Standbildern umgeben, das Denkmal des Siegers von Trafalgar, des Admirals Nelson. »England erwartet, daß jedermann seine Pflicht tun wird!« Diese Worte des großen Mannes stehen darunter als eine ernste Mahnung an alle die Tausende, die täglich hier vorübereilen. Aber nur die wenigsten haben Zeit, einen Blick darauf zu werfen, und das Denkmal hat leider ebensowenig künstlerischen Wert wie die meisten anderen in London. »Die Engländer haben kein Glück mit dergleichen,« sagte Herr Weber; »ihre großen Männer hätten ein besseres Los verdient, als nach ihrem Tode zu so elenden Säulenheiligen gemacht zu werden. Es ist ein alter Witz, daß die englischen Ammen die schreienden Kinder nur mit einem Standbild nach ihrem Tode zu bedrohen brauchen, um sie vor Schrecken ganz still zu machen.«

Man bog jetzt in den »Strand« ein, diese Verbindungsstraße zwischen dem Westend und der City, wo der Lärm und das Gedränge immer gewaltiger wurden. Wären die Straßen nicht mit Holz oder Asphalt belegt, kein menschliches Ohr könnte den Lärm ertragen. So wird das Rasseln und Rollen der schweren und der leichten Wagen zu einem gleichmäßigen Brausen abgetönt, das die größte Ähnlichkeit mit der Meeresbrandung hat, und an das man sich bald gewöhnt. Der Strand ist nicht mehr die offene Straße, die am Ufer der Themse entlang führte und zwischen Gärten und grünen Wiesenstreifen immer wieder einen Blick auf den Strom freiließ; längst sind beide Seiten mit Läden, Theatern, Kirchen und Wirtshäusern bebaut. Am Ende des Strandes steht das letzte der alten Stadttore, die ehemals die City von London abschlossen, Vor kurzem weggerissen. Temple-Bar, mit seinem altersgrauen Mauerwerk und seiner Bohlentür, die jetzt freilich nicht mehr in ihren Angeln zu bewegen ist. Die meisten Häuser der City sind sehr alt, und aus ihren hohen Stockwerken scheint der Geist der Vergangenheit auf das tosende Leben der Gegenwart herabzuschauen, das unaufhaltsam um die alten Grundmauern rollt. Bunte Schilder bedecken alle Häuser, von oben bis unten ist alles mit Namen und Inschriften bemalt, mit Teppichen, bunten Tüchern und Kleiderstoffen behängt, und diese farbenreiche Ausstattung bringt einen wirksamen Gegensatz in das eintönige Schwarzbraun der Mauern. Auf den engen Straßen drängt sich eine solche Fülle von Fuhrwerken und eilig dahinhastenden Menschen, daß man in den Mittagsstunden keinen Fuß breit Boden sieht, sondern nur Pferdeköpfe, Hüte, Regenschirme – eine schwarze Masse in nimmerruhender Bewegung.

Ilse wurde es bange in diesem Gewühl; mit Erstaunen sah sie dazwischen einzelne Herren, die sich von den kleinen Burschen an der Ecke in aller Eile eine Zeitung kauften und auseinander breiteten, um im Gehen irgendeine wichtige Nachricht zu erfahren, oder die, mit ihr bewaffnet, einen vorübersausenden Omnibus erkletterten und im Fahren weiter lasen. In einem Winkel an der St. Paulskirche, die mit ihrer Riesenkuppel ganz London überragt, blies ein Slowake auf dem Dudelsack, und zwölf kleine Möpse tanzten einen kunstreichen Walzer um ihn her; auf der anderen Seite vollführte ein indischer Gaukler seine halsbrechenden Kunststücke. Aus einer Seitenstraße tönte eine wilde Musik; sie rührte von einer Gesellschaft von Negern her, die so schwarz und glänzend aussahen und so wollige Krausköpfe hatten, als kämen sie ganz frisch aus der heißen Zone. »Arme Menschen!« sagte Fräulein Adelheid mitleidig. »Wie müssen sie in diesem Nebellande die Glut ihrer heimischen Sonne vermissen!«

Ihr Bruder lachte und hielt den Buben fest, der eben umherging, um in seinem roten Turban den kargen Lohn einzusammeln, und dazu in einem wunderlichen Kauderwelsch radebrechte, das wohl Negerenglisch sein sollte. »Junge,« sagte Herr Weber auf Deutsch, indem er ein Geldstück zwischen den Fingern blitzen ließ, »diesen Schilling bekommst du, wenn du mir ehrlich sagst, wo ihr zu Hause seid.«

Der Negerknabe sah ihn zweifelnd an, dann lächelte er verschmitzt und raunte ihm zu: »Scheenstes, kutestes Härrche, mer sin aus Dräsen, aber ich pitt schön, sagen Se's nich weider!« Er nahm seinen Schilling in Empfang und sprang seelenvergnügt davon; Ilse lachte herzlich, aber Fräulein Ottilie sagte zürnend: »Was für ein frecher Betrug! und du unterstützest ihn noch, Theodor!«

»Was willst du?« erwiderte er achselzuckend; »die armen Burschen wollen doch auch leben, und in Dresden macht man vermutlich höhere Ansprüche an die musikalischen Leistungen als hier. Das bißchen schwarze Farbe aber macht einen viel größeren Eindruck als das unverfälschte Deutschtum.«

»Was will jener Mann dort?« fragte Ilse ihren Führer. »Er schreit so furchtbar, daß er schon blaurot im Gesicht ist; und nach seinen wilden Gebärden möchte man meinen, daß er die Leute zu einem Aufruhr aufstachelt.«

»Das ist ein Straßenprediger, der seine Zuhörer zur Buße und zur Besserung ermahnt.«

»Aber sie können ihn in dem Lärm doch gar nicht verstehen; warum sucht er sich nicht einen stilleren Ort aus?«

»Dahin würden sie ihm nicht folgen,« erwiderte Herr Weber achselzuckend, »deshalb greift er hinein ins volle Menschenleben und packt sie da, wo er sie eben findet. Aber sehen Sie, Fräulein Stein, hier haben Sie eine Musterkarte verschiedener Völkerschaften vor sich. Da kommt ein Häuflein bezopfter Chinesen würdevoll angeschritten – die Leute in den sehr mangelhaften Anzügen, die alles mit offenem Munde anstarren, sind Neuseeländer, und die Riesen dort, mit den kurzen Röckchen und nackten Knien, schottische Hochländer. Diese barhäuptigen Knaben in den langen blauen Röcken, die paarweise in die Kirche gehen, sind Zöglinge einer großen Erziehungsanstalt, die seit vierhundert Jahren ihre Kleidung nicht verändert hat und deshalb aus ihren Schülern solche Vogelscheuchen macht; jener Herr dort an der Ecke mit dem unvermeidlichen englischen Backenbart und Zylinderhut wird Ihnen gleich ein Schriftchen in die Hand stecken, das Sie auffordert, Ihre Seele zu retten. Sehen Sie die kleinen, zerlumpten Jungen, die zwischen all den Wagen und Omnibussen einherlaufen und Rad schlagen? Zwanzigmal tun sie es umsonst, aber einmal gibt es doch einen Penny. Sie werden finden, daß hier jeder tun darf, was ihm beliebt, denn es ist alles erlaubt, was nicht geradezu verboten ist, und man muß sagen, daß es die Engländer verstehen, sich ihrer Freiheit zu bedienen. – Aber nun wollen wir ein Cab nehmen, denn das Gedränge wird zu lästig für die Damen, und wir haben noch viel zu sehen.«

Ilse war sehr froh, sich in Sicherheit zu fühlen; das Überschreiten der Straße in diesem Gewühl von Wagen war gefahrvoll, denn in London, wo die Zeit ein kostbares Kapital ist, fährt jedes Fuhrwerk so schnell es kann. Die Omnibusse, die mit Anzeigen bemalt und beklebt sind, so daß kaum die Räder frei bleiben, jagen förmlich dahin, neben und hinter einander, sich begegnend und ausweichend, so haarscharf, daß Achse an Achse streift; dazwischen wirbeln die Broughams und Cabs und die Hansoms, leichte Halbwagen mit zwei Rädern und einem Pferde, mit hintenaufsitzendem Kutscher. Sogar die Totenwagen fahren in vollem Trabe; die schwarzen Federbüsche der Pferde und die weißen Tücher, die die Führer um ihre Hüte schlingen, flattern im Winde, wenn der ernste Zug vorübersaust.

So durchflog auch unsere Gesellschaft die Straßen der City; aus der Welt des Kleinhandels kamen sie in das Bereich des Großhandels, und Herr Weber zeigte ihnen die stattlichen alten Häuser mit den tiefen Erkern und den geschnitzten Türflügeln, die ehemals von den großen Handelsfürsten des siebzehnten Jahrhunderts bewohnt wurden, die jetzt aber nur noch als Kontore und Warenlager dienen. Die reichen Kaufleute haben ihre Wohnungen aus den engen Straßen der City nach den luftigeren Squares des Westendes verlegt, und die ehrwürdigen Giebelhäuser aus der Väter Zeit stehen dunkel und verödet da, sobald gegen Abend die Arbeit ruht. Dann sinkt plötzlich über diese Straßen, die noch eben von dem lautesten Getöse des buntesten Treibens erfüllt waren, nächtliches Schweigen herab, und nur der Fußtritt des wachehaltenden Polizisten hallt von den stummen Mauern wider.

Nun fuhren sie über Londonbridge, die wichtigste und belebteste der verschiedenen Brücken, die über die Themse führen. »Wollen Sie wissen, was diese Brücke täglich zu tragen hat?« fragte Herr Weber. »Nur die Kleinigkeit von 200 000 Menschen, 10 000 Frachtkarren und 14 000 anderen Wagen. Drüben liegt der größte und geräuschvollste aller Londoner Bahnhöfe, der die Millionenstadt mit dem Meer und dadurch mit dem Festlande verbindet – das ergibt diese stattlichen Zahlen. Und nun schauen Sie einmal von hier aus die Themse hinauf und hinunter; da sehen Sie die kleinen behenden Flußdampfer, die beständig in Bewegung sind, dort liegen die Korn- und Kohlenschiffe, die Ostindienfahrer und die holländischen Aalboote; das da sind die großen Dampfer aus Edinburg, Ostende, Antwerpen, Hamburg und Bremen – wahrlich, nirgends wie hier erhält man einen so greifbaren Eindruck von der Weltstadt, die mit allen bewohnten Teilen der Erde in engem Zusammenhang steht.«

Ja, es war ein großartiger Anblick: alle diese Schiffe, Schlot an Schlot und Mast an Mast, ein dunkler Wald, der von weißen Segeln und bunten Wimpeln umflattert wurde, dazu ringsum die riesigen Lagerhäuser, in deren tiefen Gewölben die Güter der ganzen Welt aufgehäuft liegen. »Wenn wir mehr Zeit hätten,« meinte Herr Weber, »so würde ich euch gern in die Docks führen; da liegen Kolonialwaren, Reis, Seide, Gewürze aus China und Ostindien, Wolle und Kupfererze aus Australien, Flachs und Talg von den Gestaden der Ostsee, Baumwolle und Tabak aus Amerika, Goldstaub und Elfenbein aus Afrika, Tran und Fischbein aus Grönland und hundert andere Dinge. Aber wir müssen uns mit dem begnügen, was auf der Erde zu sehen ist.«

Es war noch genug zu sehen: das tausendfältige Leben auf dem Strom, die zahlreichen Brücken, die sich wie feine Bogen durch den bläulichen Duft spannten, das Gewirr von Mauern und Dächern, Kuppeln und Türmen, das bis ins Unendliche fortzureichen schien! Hier ragt das Feuermonument, dessen Spitze ein Flammenbündel krönt, über die Häuser hinaus; es erinnert, wie Fräulein Ottilie bemerkte, an den furchtbaren Brand, der im Jahre 1666 viele tausend Häuser und neunzig Kirchen verzehrte; dort spiegeln sich in den trüben Wellen der Themse die altersgrauen Mauern und festen Türme des Tower, den Wilhelm der Eroberer vor achthundert Jahren als Schutz- und Trutzburg erbaute. »Wieviel dunkle Erinnerungen knüpfen sich an das alte Kastell!« seufzte Fräulein Adelheid, »wieviel Häupter, schuldige und unschuldige, sind hier unter dem Beil des Henkers gefallen!« Fräulein Ottilie aber wußte sie alle an den Fingern herzuzählen, von der unschuldigen jungen Königin Jane Grey an bis zu den schottischen Rebellen, die für den letzten Stuart das Schwert zogen und ihre Königstreue mit dem Kopf bezahlten.

Es dunkelte schon, als die kleine Gesellschaft den Rückweg antrat, überall entzündeten sich die Gasflammen, und die hell erleuchteten Schaufenster erglänzten in neuem Zauber. Aber alle anderen Läden wurden überstrahlt durch die schimmernde Pracht vieler Häuser, die mit ihren hohen, breiten Spiegelscheiben, dem reichen Ausputz von Grün und Gold, der feenhaften Beleuchtung von innen und außen herrlichen Palästen glichen. »Das sind wohl die berühmten Klubs von London, in denen nur die Reichsten und Vornehmsten verkehren?« fragte Ilse.

»Ach nein,« erwiderte Herr Weber, »hier verkehrt ein ganz anderes Publikum, und Sie würden erschrecken, wenn Sie diese Häuser in den späten Abendstunden von ihren eigentlichen Kunden belebt sähen. Es sind die berüchtigten gin-palaces, die Branntweinschenken, die soviel Unheil anrichten. Um Mitternacht geht es hier am lebhaftesten zu; da suchen hier Männer, Weiber und Kinder sinnlose Vergessenheit ihres Elends und ihrer Not.«

Ilse schauderte; was für dunkle Kehrseiten hatte das Londoner Leben mit seinem Glanz und seiner bunten Pracht!

Manchen Tag durchwandelten sie die Museen und die reichen Kunstsammlungen, und oft war Ilse von staunender Bewunderung und stillem Entzücken erfüllt, wenn in einzelnen Werken der Malerei und der Skulptur der Genius der Schönheit ihr verkörpert entgegenzutreten schien. Aber alles wurde übertroffen durch den überwältigenden Eindruck, den der Kristallpalast von Sydenham auf sie machte. Schon das ungeheure Gebäude, das, auf einem Hügel stehend, die ganze Umgegend beherrscht, wirkt wie ein Feenpalast, denn da es ganz aus Glas und Eisen besteht, scheinen seine leichten, luftigen Linien und Formen allen irdischen Gesetzen der Schwere zu spotten. »Hier können wir mit leichter Mühe und in wenig Stunden einen Spaziergang um die Welt machen,« sagte Herr Weber, und er hatte recht, denn man findet hier alle Länder und Völker in ihrer Eigenart vertreten. Da gibt es weite Räume, worin alle Zonen mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt zu anschaulichster Darstellung kommen; da fehlen auch nicht die Menschen in ihren Arten, Trachten und Beschäftigungen, mit ihren Wohnungen, Geräten und Waffen. Andere Hallen spiegeln in wunderbar stimmungsvollen Bildern die höchste Blüte der Kultur aller Zeiten wider; in der ägyptischen, der nubischen und der assyrischen treten die gewaltigen Formen der urältesten Kunst in ihren Kolossen, Sphinxen und Säulen dem Beschauer fast erdrückend entgegen; in der griechischen offenbart sich die heitere Schönheit des alten Hellas, in der römischen der ernste, mannhafte Sinn der antiken Weltbeherrscher. Die mittelalterliche Halle zeigt vor allem die herrlichen kirchlichen Bauten und Denkmäler der Gotik, die maurische den ganzen Märchenzauber der Alhambra. So geht es fort, durch alle Länder und Zeiten bis auf die Gegenwart, die nicht nur in ihrer Kunst, sondern auch in ihrem staunenswerten Gewerbfleiß vertreten ist. »Der Kristallpalast dient nicht nur als Museum,« sagte Herr Weber; »in ihrem praktischen Sinne haben die Engländer eine immerwährende Ausstellung, einen unendlichen Jahrmarkt daraus gemacht, auf dem man alles sehen und kaufen kann, was heutzutage von Menschenhänden oder von Maschinen geschaffen wird. Hier sind Eisenwaren und feingeschliffene Gläser, bunte Kattune und Möbel, Teppiche und Herrenkleider, Hüte und Zigarren – mit einem Worte: alles ohne Ausnahme. Freilich würden nicht Stunden, sondern Tage dazu gehören, alles zu sehen und zu würdigen.«

Eine entzückende Zugabe zu all diesen Schätzen ist der reiche Pflanzen- und Blumenschmuck, der den ganzen Wunderbau erfüllt. Überall blüht und duftet es, anmutige Schlingpflanzen umranken die Säulen, Gruppen von Palmen und Lorbeerbäumen, von Kamelien und Azalien umschließen die Statuen und geben den reizendsten Hintergrund für die Gebilde der Kunst ab; in großen Becken, aus denen sich plätschernde Springbrunnen erheben, entfaltet die Victoria regia ihre riesigen Blätter und herrlichen Blüten, die von Gold- und Silberfischen umspielt werden.

Als die Gesellschaft vom Sehen und Staunen ermüdet war, ging sie in den Park hinaus, in dem die saftig grünen Rasen und die immergrünen Bäume und Sträucher den Spätherbst vergessen ließen. Hier gibt es wirkliche Natur und daneben die vollendeteste Kunst in der Form von Wasserfällen und Springbrunnen, Blumenhügeln und kristallnen Tempeln, die als Gewächshäuser dienen. Da ist auch ein See, auf dem man in kleinen, zierlich aufgetakelten Booten spazieren fahren kann; da sind Inseln, auf denen wunderbare, vorsündflutliche Tiere ihre greulichen Glieder halb unter Schlamm und Binsen verstecken, als lebten sie. »Was für ein Gegensatz!« sagte Fräulein Adelheid, »dort die höchsten Stufen der modernen Kultur – und hier die fabelhaften Ungeheuer der Urzeit, deren Alter unserer Zeitrechnung spottet!«

Damit war die Wanderung durch die Weltstadt beendet, und mit herzlichem Danke verabschiedete sich Ilse von Herrn Weber und seinen Schwestern, unter deren Führung sie eine neue Welt kennen gelernt hatte. Aber so überreich diese Woche auch an interessanten und großartigen Eindrücken gewesen war, so sah sie doch mit Sehnsucht dem Sonntag entgegen, der allen Unternehmungen ein Ende setzte. Sie bedurfte der Ruhe für Leib und Seele, und wo ließe sich die besser finden, als Sonntags in London? Wer es nicht selbst gesehen hat, kann es sich nicht vorstellen, was für einen völligen Gegensatz gegen das rastlos bewegte Treiben des Werktages die Stadt dann bietet. Der brausende, donnernde Lärm ist plötzlich verstummt, tiefes, feiertägliches Schweigen über Straßen und Plätze ausgebreitet. Keine der lauten Stimmen, die sonst auch in den ruhigen Stadtteilen den Morgenschlummer der Bewohner stören, läßt sich heute vernehmen, weder der Ruf der Gemüse- und Kohlenhändler, noch das Rollen der Bäckerwagen, noch der wohlbekannte Doppelschlag des Briefträgers am Türklopfer; nur der Milchmann fährt von Haus zu Haus, aber auch er beeilt sich, um zu seiner Sonntagsruhe zu kommen. Um neun Uhr sieht man einzelne Gestalten durch die ausgestorbenen Straßen eilen; es sind die Frauen und Mädchen, die in die Sonntagsschulen gehen, aber erst um elf Uhr beginnt die allgemeine Völkerwanderung in die Kirchen. Eltern und Kinder, bis zu sehr kleinen herab, gehen gemeinsam zum Hause des Herrn; kaum eins bleibt dahinten. Hier begrüßen sich die Nachbarn, die denselben Weg gehen, hier knüpfen sich auch wohl neue Bekanntschaften an, die schon oft zu bleibenden Verbindungen geführt haben. Nirgends, auch nicht nach beendetem Gottesdienst, ist ein Schaufenster geöffnet, alle Kunstsammlungen bleiben geschlossen, sogar in Wirtshäusern wird nur wenig und das nur zu ganz bestimmten Stunden verabfolgt, und manche Speisehäuser tragen geradezu die Inschrift: Hier gibt es warme und kalte Speisen an allen sechs Wochentagen. Es ist ein Tag der Ruhe, und nicht nur die oberen Stände, auch Dienstboten, Kellner und alle übrigen geplagten Geschöpfe sollen einmal aufatmen. –

Weihnachten stand vor der Tür; unter den Bewohnerinnen des deutschen Home nahm man ein bedeutsames Flüstern und eine geheimnisvolle Tätigkeit wahr, aber in der Stadt war von dem Kommen des Festes wenig zu spüren. Vergebens sah sich Ilse nach Christbäumen oder weihnachtlich geschmückten Schaufenstern um; nur die zahlreichen Geflügelläden zeigten ein besonderes Aussehen. Wohlgenährte Truthähne und Gänse, vom Grün der Stechpalmen und der Mistelzweige umgeben, prangten darin, denn das »Christmasdinner« ist der Mittelpunkt der häuslichen englischen Weihnachtsfeier, und wer es irgend erschwingen kann, umgibt seine Tafel mit lieben Gästen und besetzt sie mit einem gebratenen Truthahn und einem Plumpudding. Ilse hatte einen Brief von Evelyn erhalten mit der dringenden Bitte, die Weihnachtswoche in Marscourt-Hall zu verleben: sie hatte keinen Grund, die liebevolle Einladung abzulehnen, und fuhr in der Frühe des Heiligen Abends hinaus. Die kleine Mary und ihr Bruder, die ihr das Tor öffneten, riefen ihr mit strahlenden Gesichtern a merry christmas zu; Harry – oder Guy, wie er jetzt genannt wurde – kam ihr mit demselben Ruf schon in der Allee entgegengelaufen. Sogar das verwitterte Gesicht des alten Dieners, der ihr den Wagen öffnete, verzog sich heute zu einem freundlichen Lächeln, und auch er empfing sie mit dem Wunsch: A merry christmas! Die Halle war reich verziert mit grünem Holly, an dem die roten Beeren freundlich prangten; in der Mitte hing ein riesiger Mistelzweig herab – auch das düstere alte Herrenhaus hatte ein Festkleid angelegt. »Was für ein Wundertäter ist doch das liebe Fest!« dachte Ilse. »Sogar die ehrbaren Leute in Marscourt-Hall reden von fröhlichen Weihnachten, und über ihre steinernen Züge fliegt es wie heiterer Sonnenschein. Ob wohl Mrs. Howard-Marscourt auch etwas von der Freude empfindet?«

Evelyn begrüßte die Ankommende mit warmer Herzlichkeit; sie sah auffallend hübsch aus, seit der müde, trübselige Ausdruck aus ihrem Gesicht verschwunden war, ein sanftes Rot ihre Wangen färbte, und aus den schönen blauen Augen eine stille Zufriedenheit glänzte. »Dir ist es gut gegangen, Evy,« sagte Ilse, »dein Aussehen sagt es ohne besondere Versicherung.«

»Ja gottlob! ich habe nur Grund zum Danken,« gab die andere zur Antwort; »mein Mütterchen ist leidlich wohl, obgleich sie sich kaum noch allein bewegen kann, Guy ist meine tägliche Freude und Wonne und Mr. Wilmots Gesellschaft ein wirklicher Gewinn. Und dann – denke dir! – hat sich Mrs. Howard-Marscourts Herz uns zugewandt – ach, du glaubst nicht, wie mich das beglückt!«

»Ich fürchte, es muß nicht weit von ihrem Ende sein,« meinte Ilse spöttisch; »ohne das könnte ich mir die Veränderung nicht erklären.«

»O, sprich nicht so,« bat Evelyn, »Gott wolle sie uns noch lange erhalten – was fingen wir ohne sie an? Ihr Körper ist sehr schwach geworden, aber der Geist ist frisch und klar, und ihr Herz wird immer leutseliger. Fast täglich schiebe ich Mamas Rollstuhl zu ihr hinüber; dann sitzen die beiden hilflosen Kranken zusammen und erzählen sich von den Heimsuchungen ihres Lebens, oder ich lese ihnen vor, und so entsteht ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das ihren Wohltaten das Drückende nimmt und der dankbaren Zuneigung freien Raum läßt.«

»Liebe, gute Evelyn!« sagte Ilse reuig, »wie freue ich mich darüber!« Sie sah es selbst, daß sich das Leben in Marscourt-Hall seit dem Frühjahr sehr geändert hatte. Zwar war die Frau vom Hause immer noch sehr ernsthaft, sehr steif und förmlich, aber ihr Wesen wirkte nicht mehr so erkältend und einschüchternd wie früher; offenbar empfand sie das Bedürfnis, Menschen um sich zu haben und Teilnahme zu empfangen. Evelyn war jetzt die Vermittlerin zwischen ihr und der übrigen Welt; sie überbrachte die Befehle der Herrin an die Untergebenen, ihre Spenden an die Armen und Notleidenden und wurde immer mehr ihre Stütze und rechte Hand. Das sah Ilse mit Freuden und gönnte der vielgeprüften Freundin von Herzen diese Genugtuung, dieses tätige und sorgenfreie Leben – aber was sollte geschehen, wenn Mrs. Howard-Marscourt die Augen schloß? Standen die Harrisons dann nicht ebenso hilflos und verlassen da wie ehemals? O, warum hatte sie es versäumt, den Auftrag der alten Bridget beizeiten auszurichten und der Familie, die jetzt noch um Guy vermehrt war, einen Anspruch an das Vermögen der Howards zu sichern? Ilse fühlte ihr Gewissen schwer belastet, und die Sehnsucht nach der Rückkehr der Reisenden wurde dadurch noch gesteigert.

Es lag überhaupt etwas wie ein Schleier über ihrem ganzen Wesen, und oft fühlte sie Evelyns Blicke forschend auf sich ruhen. Dann gab sie sich Mühe, den geheimen Druck abzuschütteln, zu lachen und zu scherzen wie einst, aber es war nicht mehr die sonnige Heiterkeit, die unbefangene Frische früherer Tage. »Du hast dich sehr verändert, mein Sonnenkind,« sagte Evelyn voll besorgter Teilnahme; »ich glaube, du hast Heimweh.«

Ilse wurde brennend rot. »Nein nein – ich möchte England nicht verlassen – es gefällt mir sehr gut hier – vielleicht lastet der ewige Nebel etwas auf mir, man kann in dieser Luft nicht frei aufatmen – aber ich werde mich schon daran gewöhnen! Mach dir keine Sorge um mich, Evy, ich bin ganz zufrieden.«

Am Abend des Festtages schallten die Töne einer lustigen Musik und fröhliches Stimmengewirr bis in Mrs. Harrisons Zimmer hinauf. Guy kam ganz aufgeregt hereingesprungen. »Sissy, Miß Stein!« rief er, »ihr müßt nach unten in die Halle kommen, die Leute feiern das Weihnachtsfest – es ist ein herrlicher Spaß! Sie haben einen Dudelsack, einen Pfeifer und einen Fiedelmann – ihr müßt alle mittanzen, Mr. Wilmot ist auch dabei.«

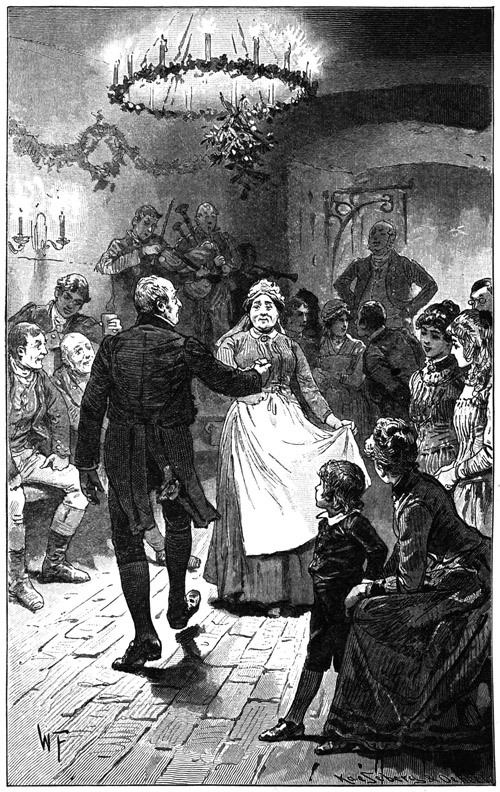

Es war in der Tat ein hübscher Anblick: die große Halle hatte heute ihren düsteren Ernst völlig abgelegt; der reiche grüne Schmuck, das flackernde Feuer im großen Kamin, die vielen Lichter und die festlich geputzten Menschen gaben ein lebendiges und heiteres Bild ab. Alles, was zu Haus und Hof gehörte, hatte sich eingefunden, um sich an dem reichlich gespendeten Ale gütlich zu tun; junge und alte Dienstboten, Eltern und Kinder tummelten sich fröhlich durcheinander. Ilse traute ihren Augen kaum, als sie Mr. Simmons, den alten, behäbigen Haushofmeister, der wie ein Lord aussah und sich mit der Würde eines ersten Ministers bewegte, mit Mrs. Grant, der ebenso würdevollen Haushälterin, zum Tanz antreten sah – freilich zu keinem der leichtfertigen Rundtänze des Festlandes, sondern zu einem echt englischen country-dance, der mit dem langsamen Wiegen und Neigen und den altmodischen Verschlingungen an das Menuett erinnerte, während ihm das taktmäßige Stampfen der Füße entschieden einen ländlichen Anstrich gab. Auch Mr. Wilmot und die jungen Damen mußten sich daran beteiligen, und anfangs ging es sehr feierlich und gemessen dabei zu, bis allmählich unter der Jugend eine leichtherzigere Stimmung die Oberhand gewann. Mit den Tänzen wechselten Spiele ab, und vornehmlich Jack, der Reitknecht, ein geborener Irländer, war unerschöpflich in Vorschlägen. Besonders lustig war das Spiel Snapapple: man stellte einen großen Kübel mit Wasser mitten in die Halle und warf mehrere Äpfel hinein, die Anwesenden aber mußten versuchen, einen davon mit den Zähnen herauszuziehen, ohne den Rand des Gefäßes zu berühren. Das erregte ein Lachen und Kreischen ohne Ende, denn wenn der Apfel groß war, fiel er dem Schnappenden immer wieder aus dem Munde und bespritzte ihn über und über, oder ein Schelm gab dem vorgebeugten Körper von hinten einen tückischen Stoß, so daß der Kopf ins Wasser tauchte. Wer eins der Mädchen gerade unter dem Mistelzweig ertappte, hatte das Recht, sie zu küssen; da gab es ein Haschen, Kichern und Sträuben, das vielleicht nicht immer ganz ernsthaft gemeint war, denn es ist ein alter Glaube, daß ein Mädchen, das unter dem Mistelzweige nicht geküßt wird, im nächsten Jahr auch keinen Mann bekommt. Ilse hätte gar nicht geglaubt, daß die gesetzte Dienerschaft von Marscourt-Hall so lustig lachen und scherzen könne, und als sie am nächsten Tage durch die Halle ging und keine Spur des frohen Festes mehr fand, als die Gesichter wieder in den bekannten ernsthaften Falten lagen, und die alte Ruhe und Stille über dem Herrenhause ausgebreitet war, da hatte sie Mühe, den heiteren Weihnachtsabend nicht für einen Traum zu halten.

Ein frohes Weihnachtsfest.

Eines Tages ereignete es sich, daß Ilse mit Mrs. Harrison allein im Zimmer war. Sie hatte dies immer zu vermeiden gesucht, denn die tiefe Schwermut, die sich erst seit Guys Wiederfinden etwas gelichtet hatte, umgab die kränkliche Frau mit einer Unnahbarkeit, die das junge Mädchen nicht zu durchbrechen wagte. Heute aber hatte Evelyn einen Auftrag im Dorf auszurichten und die Freundin gebeten, ihrer Mutter unterdessen Gesellschaft zu leisten. Die Unterhaltung war nicht sehr lebhaft, doch war es Ilse peinlich, sie ganz einschlafen zu lassen, darum fing sie immer wieder an, von ihren Erlebnissen zu erzählen, und erwähnte schließlich auch eines Briefes, den sie kürzlich von Frida erhalten hatte. »Ist Ihre Schwester in Deutschland?« fragte Mrs. Harrison mit ihrer matten, tonlosen Stimme.

»Nein, in Norwegen.«

»In Norwegen – wie ist sie dorthin gekommen?«

»Mein Vater lernte in Karlsbad einen alten Herrn von dort kennen und versprach ihm, eine seiner Töchter zu ihm zu schicken.«

»Gefällt es ihr dort?«

»Außerordentlich! Sie kann die Menschen nicht genug rühmen, und die Natur muß am Hardanger Fjord wirklich herrlich sein.«

»Am Hardanger Fjord,« wiederholte Mrs. Harrison leise, »ja, das ist Norwegens Paradies.«

»Kennen Sie die Gegend?«

»Ja, ich war einmal dort – es ist lange, lange her, ich war noch ein Kind – aber im Traume sehe ich die Schneehäupter der hohen Berge und die silbernen Gießbäche noch manchmal vor mir.«

»Es müssen dort noch sehr einfache, beinahe patriarchalische Zustände herrschen,« fuhr Ilse fort, froh, einen Gegenstand gefunden zu haben, der ihre Gefährtin zu interessieren schien; »was mir Frida aus Krokengaard schreibt, klingt sehr verschieden von dem Leben in England.«

»Wer lebt in – Krokengaard?« fragte die Kranke mit schwacher, zitternder Stimme.

»Ein alter Herr Holmböe mit seiner Großtochter; ich glaube, er hat alle seine Kinder durch den Tod verloren und wünschte sich eine Gesellschaft für sich und seine Enkelin. Der Winter in solcher Einöde muß freilich schwer sein.« Ilse plauderte weiter, aber Mrs. Harrison antwortete und fragte nicht mehr; die Dämmerung, die allmählich das Zimmer erfüllte, hüllte die stumme Gestalt im Lehnstuhl in ihre Schatten ein, und die lauten Atemzüge schienen darauf zu deuten, daß sie eingeschlafen sei. Es wurde Ilse beklommen zumute, doch wagte sie sich nicht zu rühren, um jene nicht zu stören. Sie war froh, als endlich Evelyn hereintrat, der ein Mädchen mit der Lampe folgte, aber mit unendlichem Schrecken sah sie, daß die Kranke totenbleich in ihre Kissen zurückgesunken war und ihre Brust sich krampfhaft hob und senkte. »Was ist ihr?« fragte sie angstvoll.

»Ein Herzkrampf,« erwiderte Evelyn traurig, aber vollkommen gefaßt und griff sogleich zu den nötigen Mitteln, um ihre Mutter ins Bewußtsein zurückzurufen. Aber es dauerte lange, bis der Anfall vorüberging; man brachte die Kranke endlich zu Bett, und Ilse blieb in großer Bestürzung zurück. Hatte sie schuld daran? Hatte ihre Unterhaltung die Leidende erregt? Aber das war doch ganz unmöglich, denn sie hatten ja nur von Dingen gesprochen, die Mrs. Harrison gar nicht nahe berühren konnten. Sie suchte sich bei Evelyn zu rechtfertigen, aber diese tröstete sie vollständig. »Es ist ihr altes Leiden,« sagte sie kummervoll, »doch hatte es sich in der letzten Zeit so selten gezeigt, daß ich es fast für überwunden hielt. Heute freilich war der Krampf heftiger und anhaltender als seit vielen Monaten. Gott helfe der armen Mama!«