|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Es ist eine Lust zu leben!« – Ökonomische und politische Ursachen der geistigen Umwälzung. – Die Scholastik und über was sie sich den gelehrten Kopf zerbrach. – Der Humanismus. – Dante. Petrarca. Boccaccio. – Gutenberg, Columbus, Kopernikus u. a. und die großen Entdeckungen. – Die Menschen der Renaissance. – Das Wesen des Humanismus. – Bürgerliche Frauenemanzipation in der Renaissance. – Sebastian Brant. Geiler v. Kaisersberg. Aeneas Sylvius. Wimpfeling. Bebel. Pirkheimer. Hutten. Reuchlin. Erasmus v. Rotterdam u. a. – Der Streit mit den Dunkelmännern und die »Dunkelmännerbriefe«. – Thomas Morus, der große Kommunist der Renaissance. – Morus' »Utopia«. – Humanistische Universitäten. – Die fahrenden Schüler. – Die Kunst. – Leonardo da Vinci. Michelangelo. Burgkmair. Holbein. Dürer. Cranach u. a. – Satire und Karikatur. – Die Lage in Deutschland im Anfang des 16. Jahrhunderts.

Um dieselbe Zeit, da die mittelalterliche Kirchenherrschaft den letzten Ketzern das Schwert an die Gurgel setzte und anscheinend triumphierend über allen Widersachern dastand, zog durch das geistige Leben der europäischen Menschheit brausend und brandend eine Revolution. Sie wühlte die, mit dem Griechen- und Römertum untergegangenen Geisteskräfte wieder vom Grunde empor, daß sie neu erstanden in einzigartiger Schönheit. Zugleich rüttelte sie an dem verwitterten Gemäuer der Kirchenherrschaft, dessen Verließe noch vom Blut der Ketzer dampften, und alsbald klafften überall so furchtbare Risse, daß alle Denkenden empfanden: das ist das Ende. Der von Papst und Kirche in tausend Ketten geschlagene Menschengeist sah erst halb furchtsam, halb bewundernd aus Sturm und Wettern das schöne Antlitz der Antike hervorleuchten, dann aber bekam er Mut. Er streifte seine Ketten von den Gliedern und aus dem dumpfen Gemäuer der Kirchenherrschaft trat er hinaus in das helle Sonnenlicht der neuen Zeit. Los von allen Fesseln, mit dem freudetrunkenen Blick in endlose Fernen schweifend, wurde er von einem förmlichen Taumel erfaßt, der sich in jauchzendem Kraftbewußtsein alles zu vollbringen getraute. »Die Wissenschaften blüh'n, die Geister regen sich, es ist eine Lust zu leben!« Dieser Jubelruf Huttens dringt an unser Ohr wie das Motto jenes Zeitabschnitts, den wir die Zeit der Renaissance und des Humanismus nennen.

Bereits früher ist in unserer Darstellung angedeutet worden, daß diese Revolution der Geister in einer ökonomischen Umwälzung ihre bewegende Ursache hatte. Der Welthandel hatte sich entwickelt. Die an den Küsten der Meere, den Ufern der großen Ströme, den Knotenpunkten der alten Handelsstraßen gelegenen Städte waren seine Zentralen geworden. Das Geld wurde eine Macht, der Kaufmann überschritt mit seinen Waren die Grenzen Europas und kam auf den neu entdeckten Seewegen nach Indien und Amerika. Rückkehrend brachte er kosmopolitischen Geist in die Stickluft hinter den hohen Stadtmauern, und als die Ware ins Wandern kam, da wanderten auch die Gedanken; der Gesichtskreis der abendländischen Völker erweiterte sich geradezu plötzlich und das solange gefesselte Denken schweifte über die Welt.

172. Professor und Scholar.

Nach einem alten Holzschnitt um 1500

In einem vordem ungekannten Maße begann sich der Verkehr zu entwickeln. An den Haupthandelsplätzen der einzelnen Länder sowie an den Stapelplätzen des Welthandels fluteten die Kaufleute zusammen. Die bisher gesprochenen bäuerlichen Dialekte der einzelnen Landschaften erwiesen sich bei der Abwickelung der Geld- und Handelsgeschäfte als ein Hindernis gleich dem Sprachenwirrwarr beim babylonischen Turmbau. Das Latein, als die Sprache einer kleinen Gelehrten- und Gebildetenkaste, wurde von den Kaufleuten nicht oder nicht in genügender Weise beherrscht, um die geistige Vermittelung zu übernehmen. Die Händler schufen an den Zentralpunkten des Warenverkehrs aus der Sprache der Städte eine Nationalsprache, die, im Geschäftsleben allgemein angewendet, immer weiter ausgestaltet wurde. Zugleich bewirkte der Handel eine Steigerung und Regelung des Briefverkehrs. Die mündliche Übermittelung und gelegentliche Weiterbeförderung von Nachrichten war für den Kaufmann ganz ungenügend. Der Handel organisierte den Briefverkehr und bediente sich in seinen Briefen der gewonnenen Nationalsprache, die dergestalt auch in den schriftlichen Verkehr überging und das Latein als Schriftsprache verdrängte.

Den weitaus größten Einfluß auf die Gestaltung des Geisteslebens aber übten die hart aufeinander prallenden Interessengegensätze des internationalen Handels aus, denn sie führten mit zwingender Notwendigkeit zur Bildung des Nationalstaates. An den Welthandelsplätzen und auf den fernen Absatzgebieten begegnete sich die kapitalistische Konkurrenz der einzelnen Länder. Mit demselben Neide, mit dem heute der deutsche Händler den englischen und amerikanischen Konkurrenten auf dem Weltmarkt betrachtet, sah auch damals der deutsche Händler auf seine genuesischen, venetianischen oder portugiesischen Konkurrenten, und wie er heute nach einer immer größeren Kriegsflotte ruft, rief er beim Ausgang des Mittelalters nach dem Nationalstaat. Er betonte seine deutsche Nationalität, weil er seine deutsche Ware vor der genuesischen oder portugiesischen Konkurrenz los sein wollte. Er sah, wie der genuesische und portugiesische Säbel dem genuesischen und portugiesischen Kaufmann auf dem Weltmarkte Handelsprivilegien eroberte, die der deutschen Ware den Absatz erschwerten. Deshalb sehnte er sich nach den gleichen Kraftmitteln der nationalen Staatsgewalt. Dies Sehnen und Streben ging in den Zeitgeist über und äußerte sich in einer lebhaften Propaganda der nationalen Idee. Das Fürstentum aber folgte gerne diesem Drängen, weil es durchaus seinen Interessen entsprach. Indem es die Grenzlinien der Nationalität und des Staates scharf hervortreten ließ, schaffte es sich die Grundlage zu einer bodenwurzelnden Macht und errang nach außen hin Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Von der Macht des Papsttums löste sich damit Stück um Stück ab. Seine Stärke war gerade die Internationalität. Das Papsttum konnte nie ganz italienisch, ganz französisch, ganz spanisch oder deutsch werden. Es hätte damit die Herrschaft über die Katholiken der anderen Nationen verloren. So blieb es international inmitten des nationalen Erstarkens der Staaten. Aber die Entstehung des Nationalstaates zog dennoch der mittelalterlichen internationalen Kirchenherrschaft den Boden unter den Füßen weg.

173. Johannes Geiler, genannt von Kaisersberg (1445-1510).

Berühmter Sittenprediger.

Nach einem Holzschnitt von Hans Wächtelin

Der großen ökonomischen Umwälzung hatte die Kirche an neuen Ideen nichts zu bieten. Ökonomisch und politisch überwundene Mächte sind nicht mehr imstande, neue Ideen zu produzieren. Die mittelalterliche Kirche aber war in allen ihren ökonomischen und politischen Einrichtungen überwunden. So versteinerten sich die Züge ihres geistigen Wesens. Starr hielt sie an ihren Dogmen fest, und wo sie mit dem neuen Geist der Zeit zusammenstieß, suchte sie sich durch klügelnde, spitzfindige, wortkrämerische Deutung zu behaupten. So entstand jene besondere christliche Philosophie des Mittelalters, die den Namen der Scholastik (Schulweisheit, Schullehre) trug. Die Kirchenphilosophen hüstelten ihre Spitzfindigkeiten daher: wenn in der Offenbarung auch vieles über die Vernunft sei, so daß diese es nicht finden noch ganz begreifen könne, so sei es doch nicht wider die Vernunft, denn die göttliche und menschliche Wahrheit dürfe sich nicht widersprechen, aber die göttliche sei die höhere, darum habe sich alle Erkenntnis nach der Dogmatik zu richten, und »die Philosophie sei die Magd der Theologie«. Eine feine Folgerung, mit der man »den verdammten Kerl, den Geist«, endgültig totgeschlagen hätte, wenn ihn nicht inzwischen die ökonomische Revolution zu einem wahren Riesen an Kraft gemacht hätte. So höhnte er die Scholastik, die in der praktischen Anwendung ihrer eigenen Spitzfindigkeit sich über immer geistreichere Streitfragen die gelehrten Köpfe zerbrach, als da waren: »Kann Gott etwas Geschehenes völlig ungeschehen machen, z. B. aus einem Freudenmädchen eine reine Magd?« – »Warum hat Adam im Paradiese von einem Apfel und nicht von einer Birne gegessen?« – »Wo fängt ein Haufen an?« – »Wieviele Engel haben Platz auf einer Nadelspitze?« – »In welcher Sprache hat die Schlange zu Eva geredet?« – »War der erste Mensch auch mit einem Nabel ausgestattet?« Es war nicht die besondere Beschränktheit der mittelalterlichen Pfafferei, sondern der geistige Tiefstand des Abendlandes, der im ernsthaften Aufwerfen solcher Fragen zum Ausdruck kam.

Der aufblühende Handel und Verkehr aber hob das Abendland auch geistig hoch empor. Die neue Produktionsweise verlangte neue Gedankenformen, und da die Kirche sie nicht bot, schweifte der suchende Menschengeist über sie hinaus. In den Städten Italiens hatten sich Warenproduktion und Handel zuerst emporgeschwungen. Hier stieß der über die Kirche hinausgewachsene Geist auf die Reste der vom Christentum begrabenen römischen Kultur, während gleichzeitig die Kaufleute der italienischen Handelsrepubliken mit Griechenland in Berührung kamen und in der antiken hellenischen Literatur viel ihrem Denken Verwandtes vorfanden. Die neue Produktionsweise war die Ursache, daß die Gebildeten sich erneut dem Studium des klassischen Altertums zuwandten. Aus dem kirchlichen Himmel stieg der Geist wieder zur Erde hernieder und strebte nach einer rein menschlichen Bildung, die ihre Nahrung nicht aus der Bibel und den Kirchenvätern, sondern aus den Schriften der Alten sog. Der Humanismus (das Streben nach der klassischen Bildung des Altertums) wurde für die Literatur die bestimmende Richtung und auch die Kunst lenkte nun in diese Bahnen ein, indem die geistige Berührung mit dem klassischen Altertum die Meisterwerke der Renaissance (Wiedergeburt des Altertums) schuf. Wohin die neue Produktionsweise reichte, rief sie auch die Rebellion gegen die Kirchenherrschaft hervor.

174. Titelblatt eines deutschen Flugblattes, das dem Volke die erste Kunde von der Entdeckung Amerikas brachte

Darin ist es zu suchen, daß die Handelsrepublik Florenz den Vater des Humanismus, Dante, stellte. Die neu erwachten Kräfte des Wirtschaftslebens, welche so stürmisch die alten Fesseln zersprengten, machten Dante zu jenem Riesen an Geist, der sich kühn über seine Zeit emporschwang und in seinem »Inferno« über Päpste und Kaiser, über die ganze Welt richtete, als sei er selbst deren strafender und rächender Gott. Der Zwiespalt mit der Zeit, in der er lebte, trieb Petrarca mit leidenschaftlicher Begeisterung zum Studium der antik-römischen Literatur. Er wurde der erste große Humanist, welcher die Wissenschaft der Renaissanceperiode begründete. Boccaccio aber schwang die Geißel des Hohnes über die Gebrechen der versinkenden Welt, die Liederlichkeit der Mönche und die Dummheit des Volkes mit jener kecken, rücksichtslosen Kraft, wie sie eben nur das Werdende besitzt.

Doch diese Männer sind nur die Pioniere des Kommenden, welches erst voll in die Erscheinung treten kann, nachdem die ökonomischen Umwälzungen sich vollzogen haben. Sie lieferten dem befreiten Menschengeist die Waffen, mit denen er sich Bahn brechen konnte.

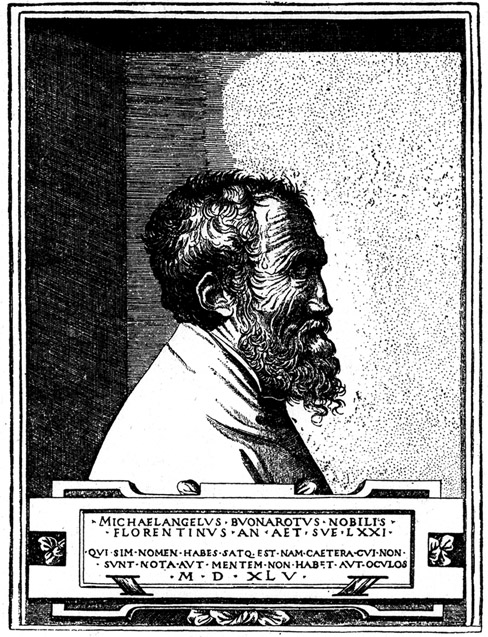

Eine dieser Waffen war Gutenbergs Erfindung, mit deren Hilfe es möglich war, 1454 das erste mit beweglichen Lettern gedruckte Büchlein herauszugeben. Sie entriß den Klöstern das Monopol der Bücherherstellung, sie machte das Wort behende und frei vom Druck des Klerus. Zwar lastete noch lange auf allen Erzeugnissen der Druckerpresse die eiserne Faust der kirchlichen Zensur, aber um die alte unumschränkte Bevormundung der Geister war es geschehen. Kein Zufall, daß diese Erfindung zu Mainz, am rauschenden Rhein, geboren wurde. Über den Rhein zog sich der Warenverkehr, in den Rheinstädten blühte Handel und Produktion. Aus den neuen Bedürfnissen heraus, die einen schnelleren Gedankenaustausch verlangten, kam Gutenberg zu seiner Erfindung. 1492 trieb Columbus das Verlangen der neuen Produktionsweise nach einem kürzeren Seeweg nach Indien über den großen Ozean und führte ihn zur Entdeckung Amerikas (Bild 174). Die ökonomischen Umwälzungen bewirkten, daß der Blick der Menschheit ins Weite schweifte, Kopernikus (Bild 184), Galilei und Kepler eine neue Welt erstehen ließen, daß die Beobachtung des Mönches Berthold Schwarz zur Anwendung des Schießpulvers in der Kriegsführung führte, des blutigen Machtmittels, mit dem der aufkommende Kapitalismus damals wie heute sich neue Absatzgebiete eroberte, alte befestigte. Die Zeit schuf sich selbst ihre »großen Männer«, nicht umgekehrt die Männer die Zeit. Die ins Kolossale wachsenden ökonomischen und politischen Umwälzungen erhoben auch die Menschen empor aus der Kleinlichkeit und Alltäglichkeit und machten sie zu Riesen an Kraft. »Der Zug ins Große, Kolossale ist eine der hervorstechendsten Eigentümlichkeiten der Renaissance. Der Renaissancemensch kann alles; seine Bildung ist eine universelle. Er ist Kriegsmann, Gelehrter, Künstler und Sammler in einer Person. Sein Betätigungsdrang kennt nirgends eine Grenze; er studiert heute Livius in der Ursprache und strebt morgen danach, bei einem öffentlichen Aufzug durch körperliche Kraft und Kühnheit zu glänzen. Erasmus von Rotterdam (Bild 178) beherrschte alle Wissensgebiete. Michelangelo (Bild 188) war, abgesehen von der Musik, in allen Künsten Meister. Ähnliches gilt von einem Dürer, ähnliches von einem Benvenuto Cellini. Leonardo da Vinci war nicht bloß vorzüglicher Maler, nicht bloß Bildhauer in Ton, Marmor und Bronze, sondern er zeigte sich auch noch, wie wir aus einem Briefe erfahren, als ein Meister in der gesamten praktischen Kriegswissenschaft und konstruierte Dutzende von sinnreichen Maschinen, die es ermöglichten, den Feind auf die verschiedenste Art und Weise erfolgreich anzugreifen. Und was kann erst ein Leon Battista nicht alles! Gegen ihn tritt selbst ein Leonardo zurück, denn er gehörte nicht nur, wie Burckhardt sagt, zu den Vielseitigen, sondern zu den Allseitigen. In allem, was Lob bringt, war Leon Battista von Kindheit an der erste. Er sprang mit geschlossenen Füßen den Leuten über die Schultern; er warf im Dome Geldstücke bis an die höchsten Gewölbe; die wilden Pferde schauderten unter ihm. Dabei war er in jeder Wissenschaft, in jeder Kunst zu Hause. Er studierte Jurisprudenz, Physik, Mathematik. Er malte, musizierte und modellierte. Auf den mannigfachsten Gebieten war er schriftstellerisch tätig. Er schrieb über Kunst, verfaßte Novellen, scherzhafte Tischreden, Elegien, Eklogen, moral-philosophische und historische Schriften, Reden, Gedichte, ein vierbändiges Werk über das Hauswesen usw.«

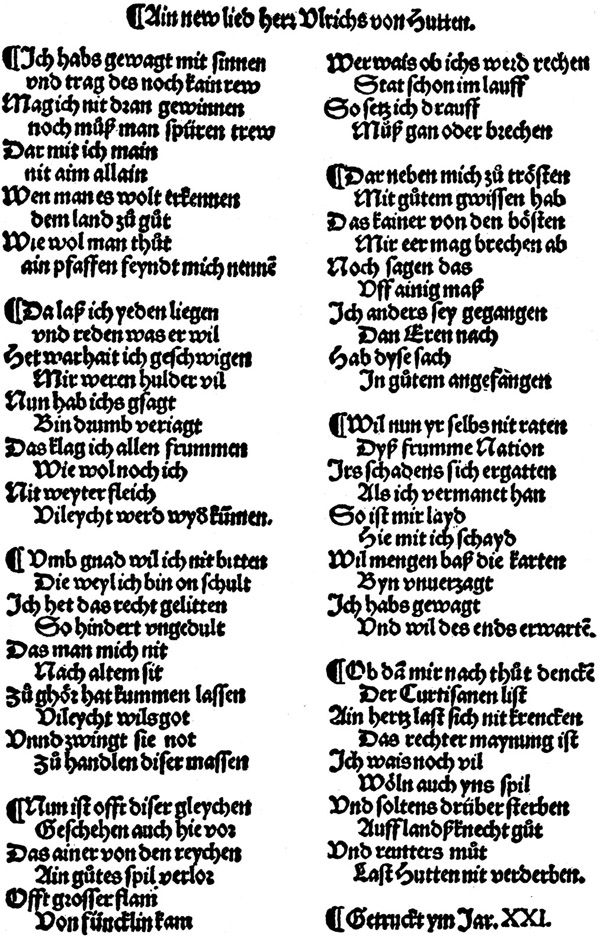

175. Ulrich von Huttens Kampf- und Trutzlied wie es zum ersten Mal 1521 als Flugblatt erschien

Als dieses, von der neuen Produktionsweise hervorgebrachte Geschlecht von Riesen mit den Vertretern der Kirchenherrschaft zusammenstieß, zerschlug es deren Autorität auf allen Gebieten wie mit Donnerkeilen. Die große Schöpferkraft der Renaissancemenschen verlieh ihnen auch die Kraft zu einem überlegenen Hohn, der ohne Maß und Schranken, alles was bisher für heilig galt, angriff und zersetzte. Zwar blieb der Humanismus dabei unlogisch. Die Humanisten wurden bei ihrer Schwärmerei für die Antike Heiden, die den Kirchenglauben verlachten, aber sie blieben doch Katholiken. Sie entstammten Städterepubliken, begeisterten sich für Demosthenes und Cicero, traten aber doch entschieden für die Fürstenherrschaft ein. Manche von ihnen waren wahre Fürstenknechte, und die Fürsten zogen die humanistischen Gelehrten mit Vorliebe an ihre Höfe. Darin liegt denn auch zugleich die Erklärung für das Verhalten der Humanisten. An den Fürstenhöfen standen die Futterkrippen für den Magen, die Kirche aber hatte die geistigen Hilfsmittel, Schulen und Bibliotheken, in Händen. Die Humanisten hüteten sich daher sorgfältig, sich von beiden zu trennen. Sie waren die ideologischen Vorkämpfer der Bourgeoisie. Den bürgerlichen Interessen entsprach es, die wirtschaftliche Macht der Kirche und die politische Macht des Papsttums zu zerbrechen. Deshalb verhöhnte der Humanismus die Hierarchie. Es entsprach aber ebenso den bürgerlichen Interessen, gegenüber dem internationalen Papsttum den Nationalstaat und die politische Zentralgewalt der Fürsten zu fördern. Deshalb beugten sich die Humanisten vor diesen.

176. Thomas Murner (1475-1537).

Berühmter Satiriker und Gegner der Reformation

Die beißende Satire des Humanismus saugte noch aus einer anderen sozialen Folge der ökonomischen Umwälzungen ihre nährende Kraft; nämlich aus der Emanzipation der Frau des Bürgertums beim Ausgange des Mittelalters. Der hochflutende Handel und Verkehr riß den Mann aus der engen Häuslichkeit heraus. Der reisende Kaufmann gewöhnte sich, unter dem Druck der Umstände lange Zeit auf das Familienleben, das Zusammenleben mit Weib und Kindern, zu verzichten. Weite und lange Reisen trennten ihn von den Seinigen. Ihrerseits emanzipierte sich auch die Frau immer mehr von der Familie. In Abwesenheit des Mannes wickelte sie seine Geschäfte ab. Sie hörte auf, nichts als Mutter der Kinder zu sein, und erlangte eine Selbständigkeit, welche sie wesentlich über ihre frühere Knechtung erhob. In den kaufmännischen Bürgerkreisen der Handelsstädte wurden die Geldheiraten gebräuchlich, gaben der Frau eine größere Bewegungsfreiheit, dem ehelichen Leben eine ungebundenere Form. Den Kaufleuten folgten die Kreise der städtischen Juristen, Ärzte, Gelehrten, Beamte usw. Für das ganze besitzende und gebildete Bürgertum wurde die Ehe ein Luxus. Die aus der Häuslichkeit herausgetretene Frau begann sich mit den Fragen des öffentlichen Lebens zu befassen und sich einem freieren Verkehr hinzugeben. Langsam lockerten sich die geschlechtlichen Beziehungen und die Sinnlichkeit brach heiß hervor. Ein Frauengeschlecht erschien, vor dessen Ohren und Augen getrost die ungebundenste Keckheit reden und handeln konnte und für welches die Liebe gleichbedeutend war mit lebensfrohem Genuß. Die ganze bürgerliche Gesellschaft der Handelsstädte erhielt in ihrem Wesen etwas von der verkommenen Liederlichkeit der Ausbeuterklasse des kaiserlichen Rom.

177. Ulrich von Hutten (1488-1523).

Nach einem Holzschnitt aus demselben Jahr, in dem sein bekanntes Kampf- und Trutzlied erschien

Dieses Geschlecht vertrug eine derbe Satire in Wort und Bild. Je handgreiflicher der lockere Witz, je herzhafter erschallte das Gelächter sinnlicher Männer und Frauen. Daher die Kühnheit des Humanismus auf geschlechtlichem Gebiete.

Unter den Satirikern, die alle Welt über die Schwächen der alten Zustände lachen machten, befand sich an erster Stelle Sebastian Brant (1457 bis 1521.) In seinem berühmten »Narrenschyff« faßte er alle Aufklärungsbestrebungen wie in einem Brennspiegel zusammen. Indem er die Welt unter dem Bilde eines Narrenschiffes darstellte, welches er mit hundert Narren belud, gab er jedem Stande, jedem Charakter einen Peitschenschlag und riß der Autorität die feierliche Toga vom Leibe. Geiler von Kaisersberg (1445-1510) machte das »Narrenschyff« durch seine Predigten bekannt. Seine volkstümliche Sprache, seine rücksichtslose Kritik an kirchlichen und weltlichen Zuständen, machte ihn zum beliebtesten und berühmtesten Kanzelredner seiner Zeit (Bild 173). In seiner Predigt »Vom Bettel Narren« greift er die Volksausbeutung durch den Wunderglauben und den Reliquienbettel mit beißender Schärfe an:

»Die fünfft Schell der Bettel narren ist Bettlen auß gleißnerey und heucheley. Deren findt man vil unter den Geistlichen, die geben für, wie sie zu S. Jacob oder Compostel zum finstern Stern oder zu Jerusalem, oder an andern heiligen örtern sein gewesen, und ein groß gelübdt außgericht, so sie doch manchmal nicht recht für ein thor, ich wil geschweigen in frembde Landt sein kommen: und ob sie schon da weren gewesen, sollten sie sich doch nit mit dem Bettel wöllen ernehren. Darnach sein auch die Ablaßkrämer und Heiligthumbführer, oder die Stirnstößer und Stationirer, die verheißen groß ablaß, und geben für, wie sie der Heiligen gebein und überbliebene heiligthumb haben. Nemlich das Häw, darvon die Eselin zu Bethlehem gessen haben, oder ein feder von S. Michaels flügel, oder von S. Jörgen Rosss ein zügel, oder S. Johans haupt, oder Christi Rock, der zu Trier sol ligen, oder die Kron Christi, die zu Rhodis solt verwart sein, und deren Ding gar vil, so es doch alles erlogen ist, und treiben sie solche gleißnerey allein darumb, damit sie gelt mögen bekommen. Doch lehrt man solche leichtlich erkennen, dann man sihet baldt an den Federn, waz es für ein vogel ist.« Eine kühne Sprache! Aus diesen Arsenalen nahm Luther seine Waffen, die er so zahm wie möglich gebrauchte und schließlich still wieder in den Winkel stellte.

Ganz in Geilers Sinne war der unglückliche, im Kerker verkümmerte Felix Hemmerlin für eine Reform der Kirche tätig. Ja, selbst der spätere Papst Pius II., Aeneas Silvius Piccolomini, befand sich unter den Humanisten als ihr streitbarer und dabei sinnlich-lüsterner Vorkämpfer, was ihn jedoch nicht hinderte, sobald er den Papstmantel angezogen hatte, sich auf die Seite des Kirchenabsolutismus zu stellen. Jakob Wimpfeling (1450-1528), einer der Begründer des deutschen Humanismus, griff in seiner Schrift » De fide concubinarum in sacerdotes« die Unsittlichkeit des Pfaffentums mit vernichtendem Hohne an. Ein Holzschnitt des Buches zeigte im Mittelpunkte eine Pfarrersköchin, in der Hand die Klinke zur Hölle, im Vordergrunde einen Welt- und einen Klostergeistlichen, ihre Buhlen, die ein Türke, ein Ritter und ein Bäuerlein der Dirne nach in die Hölle treiben, während Ludwig Hohenwang, der Drucker des Buches, spöttisch dabei steht. Heinrich Bebel, Literaturprofessor in Tübingen, versetzte 1506 dem Pfaffentum einen wuchtigen Streich mit seinen »Facetien«, einer aus dem Munde des Volkes geholten Anekdotensammlung über den Klerus, welche die ganze gebildete Welt in Gelächter ausbrechen ließ. Konrad Celtes (geb. 1459) reiste im Lande umher und warb dem Humanismus lehrend und schreibend immer neue Anhänger. Willibald Pirkheimer (geb. 1470) zu Nürnberg, wendete sein patrizisches Vermögen daran, aus Italien eine herrliche Bibliothek von Klassikern herüberzubringen und die humanistische Richtung durch Wort und Tat zu fördern (Bild 185).

178. Erasmus von Rotterdam Der berühmteste deutsche Humanist. Geboren 1467, gestorben 1536.

Nach einem Holzschnitt von Hans Holbein

179. Karikatur der Kölner Dunkelmänner auf Johannes Reuchlin (Reuchlin ist als doppelzüngig dargestellt)

So schuf der neue Geist sich seine Kämpfer in großer Zahl, als deren bedeutendste in Deutschland Ulrich von Hutten (Bild 177), Johannes Reuchlin und Erasmus von Rotterdam (Bild 178) erscheinen. Namentlich bei Hutten (geb. 1488), einer fränkischen Adelsfamilie entstammend, verweilte der Sinn des Volkes gerne. Aus seiner begeisterten Seele ergoß sich ein Feuerstrom von Reden, Briefen, Dialogen, Satiren und Epigrammen gegen Papsttum und Klerisei. Er wurde der Troubadour des Humanismus, der mit hinreißenden Klängen zum Kampfe aufrief:

»Ich hab's gewagt mit Sinnen

Und trag' deß noch kein Reu.

Mag ich nit dran gewinnen,

Doch muß man spüren Treu.

Dar mit ich mein', nit sein allein,

Wenn man es wollt' erkennen:

Dem Land zu gut, wie wohl man thut

Ein Pfaffenfeind mich nennen!

Will nun ihr selbst nit rathen

Dies frumme Nation,

Ihr 's Schadens sich ergatten

Als ich vermahnet ha'n.

So ist mir's leid, hie mit ich scheid,

Will mengen daß die Karten,

Bin unverzagt, ich hab's gewagt!

And will des End's erwarten.«

Bild 175 zeigt die Form des Flugblatts, in der Huttens berühmtes Gedicht zum ersten Mal die Geister aufrüttelte.

Religiöse, politische und soziale Ideen vermischten sich bei Hutten, auf dessen Gestalt unsere Darstellung noch zurückkommen wird. Erasmus v. Rotterdam (1467-1536) bekämpfte den Klerus mit eleganter, witziger Schärfe und war wohl der glänzendste Kopf unter den Humanisten, zugleich aber auch in der Art, wie er sich sofort ängstlich in seine Studierstube zurückzog, als der erste kräftige Luftzug der Volksbewegung sich erhob – der Typus der Humanisten. Reuchlins Name (1454-1522) wurde auf immer verknüpft mit dem Streit gegen die Kölner Dunkelmänner (Bild 179 und 180).

180. Johannes Reuchlin (1454-1522). Hervorragender deutscher Humanist

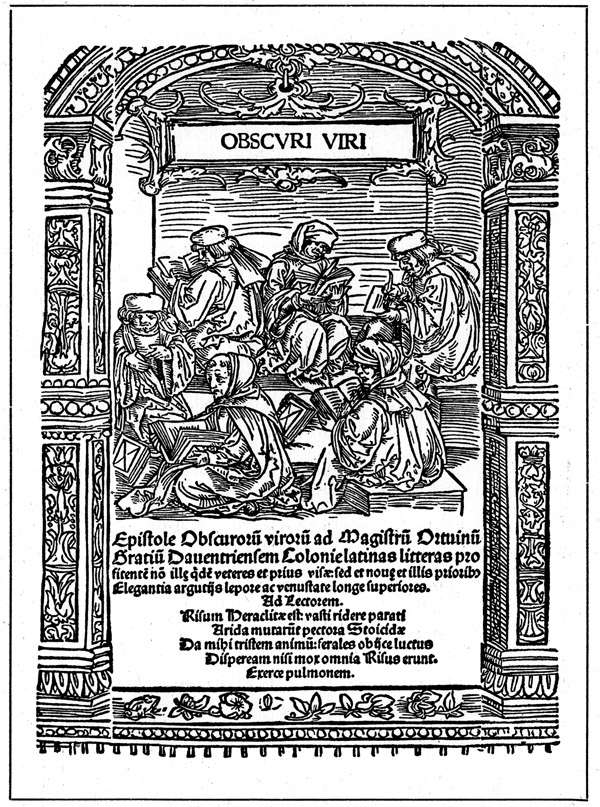

In diesem Streite wurde schließlich der ganze deutsche Humanismus gegen den klerikalen Obskurantismus in die Schranken gerufen, wobei der letztere sich eine furchtbare Niederlage holte. Der unter dem besonderen Schutze der Kölner Dominikaner stehende, zum Christentum übergetretene Jude Pfefferkorn hatte an Kaiser Maximilian das Ansinnen gestellt, alle hebräischen Bücher zu verbrennen. Der Humanist Reuchlin ward vom Kaiser um ein Gutachten ersucht, welches die erste Streitschrift zugunsten der Judenemanzipation wurde und sehr zur Beschämung der Kölner Fanatiker ausfiel. Auf deren Seite standen die letzten zelotischen Scholastiker, der Ketzermeister Jakob von Hochstraten und Arnold von Tungern, die nun wütend über ihren humanistischen Feind herfielen. Eine literarische Fehde entbrannte. Aber sie zeigte nur, welche beherrschende geistige Macht der Humanismus in Deutschland geworden war. Alles, was einen Namen hatte, scharte sich um den angegriffenen Reuchlin und zum erstenmal versagte das alte Mittel, den unbequemen Gegner als Ketzer anzuklagen und zu prozessieren. Der neue Geist der Zeit ließ seine Blitze hageldicht auf die Häupter der Obskuranten fallen, die durch ihre Hilflosigkeit nur zeigten, wie wehrlos die Kirche überhaupt gegen ihre Feinde geworden war und wieweil sich die Zeit über sie hinaus entwickelt hatte. Unter dem Gelächter der Gebildeten stieß der Humanismus die Scholastik in die Grube und verhöhnte sie dabei mit ihren eigenen Waffen. Die Humanisten gaben unter dem Titel: » Briefe von Dunkelmännern« (» Epistolae obscurorum virorum«) eine erfundene Briefsammlung von Klerikern heraus. Eine Sammlung, in welche die antiklerikale Satire ihre wuchtigsten Streiche führte, ihren glänzendsten Witz entfaltete, Mönchsdummheit, Unwissenheit und dumpfe Orthodoxie mit aller Überlegenheit klassischer Bildung verspottete. Die Briefe waren von Anhängern des scholastischen Systems an einen gewissen Magister Ortuin Gratius, Professor der scholastischen Philosophie in Köln, gerichtet, einen der hartnäckigsten Gegner Reuchlins. Der Stil ahmte unübertrefflich die Unwissenheit, die Scheinheiligkeit, den Hochmutsdünkel, die grobe Sinnlichkeit beim Umgang mit dem anderen Geschlecht, die mönchische Gier nach gutem Essen und Trinken nach, die das Charakteristikum der mittelalterlichen Pfafferei waren. Dabei blieb der Streit zwischen Humanisten und Scholastikern der Kernpunkt, auf den die Briefschreiber immer wieder zurückkamen. Mit so geistreicher Täuschungskunst waren die Briefe verfaßt, daß die angegriffene Möncherei sie anfänglich für echt hielt, und selbst am päpstlichen Hofe lachte man über den treffenden Spott. Der Ingrimm und das Rachegeschrei der Getäuschten war hernach um so größer. Aber als es endlich gelang, mit schweren Geldsummen ein päpstliches Verdammungsbreve gegen Verfasser und Leser der Briefe zu erwirken, trug dieses nur dazu bei, die Briefleser desto mehr über die Pfaffheit lachen zu machen (Bild 183).

181. Professor und Scholar

Als interessante Probe dieser weltberühmten satirischen Kampfschrift sei hier der folgende Brief abgedruckt:

Anton Rübenstadt wünscht dem Magister Ortuin Gratius freundlichen Gruß aus herzinniglicher Zuneigung. Ehrwürdiger Herr Magister, ich tu' Euch zu wissen, daß ich für jetzt keine Zeit habe, von anderweitigen, nicht höchst notwendigen Dingen zu schreiben; antwortet mir aber nur auf eine Frage, die ich folgendermaßen stelle: Ist ein Doktor der Rechte gehalten, einem unserer Magister, wenn dieser nicht in Standestracht erscheint, Reverenz zu machen? Es besteht aber die Standestracht unserer Magister, wie Ihr wißt, in einer langen Kapuze nebst Kappenzipfeln. Es ist hier ein Doktor, der in beiden Rechten promoviert hat, und dieser lebt in Feindschaft mit unserem Magister, dem Leutpriester Peter Meyer. Unlängst nun ist er ihm auf der Straße begegnet, als unser Magister Peter nicht in Standestracht ging; da machte ihm jener Jurist keine Reverenz; und nachher hieß es, daran habe er nicht wohl getan, denn wenn er auch sein Feind sei, so hätte er ihm doch zu Ehren der Theologie Reverenz machen sollen; er hätte immerhin der Feind der Person sein mögen, nicht aber der Wissenschaft, denn die Magister sind an der Apostel Statt, von denen geschrieben stehet: »Wie lieblich sind die Füße derer, die das gute verkündigen, die den Frieden predigen.« Darum, wenn ihre Füße lieblich sind, um wieviel mehr lieblich müssen ihre Köpfe und Hände sein! Auch ist anzunehmen, daß jedermann, selbst Fürsten, den Theologen und unseren Magistern Ehre und Hochachtung zu erweisen schuldig sind. Hierauf erwiderte jener Jurist und führte zum Gegenbeweis seine Gesetze und viele Schriftstellen an. So (z. B.) stehe geschrieben: »Weß Wesens ich dich finde, also will ich dich richten;« allein niemand sei gehalten, demjenigen eine Reverenz zu machen, der nicht so einhergeht, wie er soll, und wäre er selbst ein Fürst. Und wenn ein Priester bei einer unanständigen Handlung betroffen werde, und nicht gekleidet sei, wie ein Geistlicher sein soll, sondern in weltlicher Tracht, dann könne der weltliche Richter ihn für einen Weltlichen halten und demgemäß behandeln, ihn auch mit körperlicher Strafe belegen, ohne daß die Vorrechte der Kleriker dem im Wege ständen. So sprach jener Jurist; Ihr sollt mir nun aber Eure Ansicht kund tun; und wenn Ihr es nicht von Euch selbst wißt, so habt Ihr ja die Juristen und Theologen auf der Kölner Universität, bei denen Ihr Euch Rats erholen könnt, damit ich die Wahrheit erfahre. Denn Gott ist die Wahrheit, und wer die Wahrheit liebt, der liebt auch Gott. Gleicherweise müßt Ihr mich in Kenntnis setzen, wie es sich in Eurem Streite mit Dr. Reuchlin gestaltet. Ich höre, er sei ganz verarmt wegen der großen Kosten, und freue mich sehr, da ich hoffe, daß unsere Theologen den Sieg davontragen werden und Ihr ebenfalls. Gehabt Euch wohl im Namen des Herrn. Gegeben zu Frankfurt (a. M.).

182. Eobanus Hessus. Dichter, geboren 1488, gestorben 1540.

Der Freund Huttens

Wie in Deutschland, so sproßte und trieb es in allen übrigen Ländern gegen die geistige Vorherrschaft der Kirche. Die von der aufgekommenen kapitalistischen Produktionsweise geborene Weltanschauung des Humanismus feierte den glänzendsten Triumph. Die letzte und größte Schlacht dieses Siegers ward nicht auf deutschem, sondern auf englischem Boden geschlagen, und zwar durch Thomas Morus (1480-1535), das Haupt des englischen Humanismus. Dieser kühne Denker faßte alle die neu herandrängenden politischen und sozialen Ideen in seinem Staatsroman »Utopia« zusammen, dem großen sozialistischen Gedankenwerk der humanistischen Periode. Morus erschöpfte nicht bloß den Gedankeninhalt seiner Zeit, sondern eilte ihr weit voraus. Er sah die werdende kapitalistische Produktionsweise mit all ihren Folgen und all ihren Schäden, drang tief in ihr Wesen ein und schöpfte daraus die Kraft, ihr ein gegensätzliches System gegenüber zu stellen. Der Humanismus warf sich auf das allgemeine Studium der altklassischen Literatur; Morus studierte im besonderen Platos Ideal eines aristokratisch-kommunistischen Gemeinwesens. So fand er die Umrisse zu seinem grandiosen Werke über die Insel Utopia. Aus dem Munde des klugen und warmherzigen Weltumseglers Raphael Hythlodäus hört Morus die vernichtende Kritik der englischen Zustände und erfährt von der fernen Insel Utopia, dem sozialistischen Gemeinwesen, in welchem es nicht Reich, nicht Arm, nicht Knechtschaft, nicht Leibeigenschaft, nicht Not, nicht Hunger gibt. Und nachdem Morus durch des Hythlodäus Mund diese sozialistische Idealgesellschaft geschildert hat, greift er am Schlusse die Volksausbeutung in England noch einmal erbittert an: »Was ist das für eine Gerechtigkeit, wenn der Edelmann, der Goldschmied oder der Wucherer, kurz diejenigen, die nichts tun oder doch nichts Nützliches, bei ihrer Untätigkeit oder überflüssigen Tätigkeit herrlich und in Freuden leben, indes die Tagelöhner, Kärrner, Schmiede, Zimmerleute und Ackerknechte, die härter arbeiten als Lasttiere und deren Arbeit das Gemeinwesen nicht ein Jahr lang entbehren könnte, ein so erbärmliches Dasein sich erarbeiten und schlechter leben müssen als Lasttiere? Diese arbeiten nicht so lange, ihre Nahrung ist besser und nicht durch die Sorge für die Zukunft vergällt; der Arbeiter dagegen wird niedergedrückt durch die Trostlosigkeit seiner Arbeit und gemartert durch die Aussicht auf das Bettlerelend seines Alters+… Bei Gott, wenn ich das alles überdenke, dann erscheint mir jeder der heutigen Staaten als nichts wie eine Verschwörung der Reichen, die unter dem Vorwand des Gemeinwohls ihren eigenen Vorteil verfolgen und mit allen Kniffen und Schlichen danach trachten, sich den Besitz dessen zu sichern, was sie unrecht erworben haben, und die Arbeit der Armen für so wenig als möglich für sich zu erlangen und auszubeuten.« Treffend sagt Kautsky in seiner glänzenden kritischen Darstellung Thomas Morus' und seiner Ideen: »Wie beschränkt erscheint dieser kühnen Kritik gegenüber, die die Gesellschaft in ihren Wurzeln angreift, die so gepriesene Tat Luthers, der ein Jahr nach dem Erscheinen der »Utopia« anfing, gegen – den Mißbrauch des Ablasses, nicht gegen den Ablaß selbst zu predigen, und der zu weitergehenden Schritten nicht durch eine logische Entwickelung in seinem Kopfe, sondern durch die Entwickelung der Tatsachen gedrängt wurde!« Ja, Morus' Buch war in Wahrheit ein revolutionäres Werk. Es griff das England von damals mit vernichtender Heftigkeit an, indem es ihm ein kommunistisches England gegenüber stellte. Die »Insel Utopia« ist nur ein angenommener Name für England. Diese Romaninsel stimmt genau überein mit England. Sie ist vom Kontinent nur durch eine Meerenge von 15 000 Schritten getrennt. Die Beschreibung der Hauptstadt Amaurotum ist eine getreue Schilderung Londons: sie liegt am Flusse Anyder (Themse), indem Ebbe und Flut sich bis mehrere Meilen oberhalb der Stadt erstrecken. Die beiden Ufer sind durch eine Steinbrücke (London Bridge) miteinander verbunden, dort, wo die Stadt am weitesten von der See entfernt ist, damit die Schiffe soweit als möglich hinauffahren können usw. Amaurotum selbst heißt auf deutsch: »Nebelstadt« (vom griechischen amauros, dunkel, trüb, neblig), was London auch tatsächlich ist.

183. Titelblatt der Dunkelmännerbriefe. Berühmteste satirische Kampfschrift des 16. Jahrhunderts wider die Mönchsunwissenheit und Mönchsroheit

184. Kopernikus (1473-1543).

Nach einem Holzschnitt von Tobias Stimmer

So erscheint Morus' Buch »Utopia« als das größte und kühnste Werk des Humanismus, welches, indem es aus all seinen Ideen die Konsequenzen zieht, zugleich die Brücke zum modernen Sozialismus schlägt. Wenn Morus sein Buch lateinisch schrieb und sich nur an den kleinen Kreis der Gebildeten wendete, so entsprach auch dies dem Charakter der Zeit. Die Humanisten suchten die Fürsten zu beeinflussen und der warmherzige, menschenfreundliche Morus kannte das Volk zu gut, um nicht zu wissen, daß dieses seinem Ideenflug doch nicht zu folgen vermochte.

Aber auch kein Fürst dachte daran, Morus' Staatsideal zu verwirklichen. Dieser geniale Denker bekam zwar als Staatskanzler König Heinrichs VIII. von England sogar das Reichssiegel in die Hände, welches zuvor nie ein Weltlicher gehabt hatte. Doch als er sich des Königs Heiratspolitik widersetzte, welche die schöne und lüsterne Anna von Boleyn an die Stelle der Königin Katharina brachte und den habgierigen Interessen des Königs entsprach, kam er in den Kerker und auf das Schaffot. Am 6. Juli 1535 fiel sein Kopf, ein Blutopfer der Tyrannei. Fast erscheint es als ein Witz, daß die Kirche später den berühmten Denker feierlich unter ihre – Heiligen versetzte. Aber sie tat dies, weil er ein Feind der Reformation war. Daß sie den größten Kommunisten der Renaissancezeit heilig sprach, kam ihr dabei nicht zum Bewußtsein.

Die Wirkung der humanistischen Bewegung würde bei weitem nicht so tiefgehend gewesen sein, wenn die Trägerin des Humanismus allein die Gelehrtenklasse gewesen wäre. Diese in ihren Studierstuben hockenden, an den Fürstenhöfen dienernden und in formvollendetem Latein schreibenden Schöngeister hätten den humanistischen Ideen nie so rasche und so weite Verbreitung geben können. Andere Faktoren wirkten noch mit: die Scholaren, die fahrenden Schüler und das ganze humanistische Universitätsleben (Bild 172, 181, 186 und 187).

185. Willibald Pirkheimer. Freund Dürers.

Nach einem Kupferstich von Albrecht Dürer aus dem Jahre 1524

Das Wiedererwachen der klassischen Studien hatte einen großen Aufschwung des Universitätswesens zur Folge. Und die Universitäten blühten nicht nur auf durch die Mehrung ihrer Schüler, sondern auch durch das geistige Band, welches sie aneinander fesselte. Von Lehrstuhl zu Lehrstuhl entwickelte sich eine überaus rege wissenschaftliche Korrespondenz. Für sie genügten die bisherigen Verbindungen nicht mehr und so schufen denn die humanistischen Bildungsstätten untereinander einen weitverzweigten regelmäßigen Nachrichtendienst. In den Rheingegenden, in der Schweiz, in Schwaben, Franken, Bayern, Österreich, Sachsen, in den Nord- und Ostseeländern waren überall humanistische Verbindungen, Schulen, Universitäten entstanden und jede Neugründung schloß sich korrespondierend den anderen an, dergestalt eine weitere Ausspannung des geistigen Netzes bewirkend, das sie alle umschloß. Doch nicht allein die Lehrer, auch die Schüler korrespondierten. Sie unterhielten einen lebhaften Briefwechsel mit der Heimat und trugen so die Ideen, die sie an den Universitäten aufnahmen, weiter. Namentlich organisierte die Pariser Universität frühzeitig einen solchen regelmäßigen Briefverkehr für ihre Schüler. Überallhin blitzten die Funken und wurden zu lodernden Flammen.

Die beredtesten Agitatoren der humanistischen Lehre aber waren die fahrenden Schüler. Jedes Hohnwort des Erasmus wider die Pfaffheit, jeden Geistesblitz des Hutten trugen sie weiter von Stadt zu Stadt. Diese lustigen Gesellen, das wahre Bildungsproletariat des Mittelalters, wanderten durch die Lande, von einer Schule zur anderen, von einem berühmten Lehrer zum anderen. In der Zeit der absoluten Kirchenherrschaft hatten sie zu den Füßen der Scholastiker gesessen; jetzt trieben die neuen geistigen Bedürfnisse der Bourgeoisie die Jugend zu den Humanisten. Diese Schülerjugend schlug auf die leere Tasche und pfiff ein fröhlich Lied. Ehedem hatten sich diese übermütigen Burschen auf ihren Wanderungen zu den Universitäten, von Kloster zu Kloster durchgeschlagen, sich von der Klostersuppe genährt, an den geistlichen Höfen und an den Türen der Pfarreien angeklopft.

»Pfarrherr, du kühler,

öffne das Tor.

Fahrende Schüler

Stehen davor!«

186. Betrunkene Scholaren.

Karikatur auf die Unmäßigkeit der Studenten im 16. Jahrhundert

Wohl sanken diese Scholaren schließlich ins Lumpenproletariat hinab, das Studium wurde ihnen Nebensache, das Umherwandern Hauptsache. Aber das Bildungszigeunertum spielte im geistigen Leben des Volkes eine große Rolle. Wie sie an der Tafel der Mönche und Pfaffen ihre Schnurren erzählten, so sangen sie dem Volke lustige und ernste Weisen vor. Und Poeten befanden sich unter ihnen, die ihr Ohr an des Volkes Herz gelegt und auf sein Klopfen gelauscht hatten.

Als der Humanismus über die Scholastik siegte, schlugen sich auch die fahrenden Schüler auf seine Seite. Die antike Sinnlichkeit, welche den Humanismus durchwehte, war ihrem zügellosen Leben ohnedies verwandt. Ihre Lieder und Poesien bekamen bald ganz diesen heiß sinnlichen Charakter, bewahrten dabei aber den Galgenhumor des Vagantentums. Zudem sprach jetzt der fahrende Schüler nicht mehr in Klöstern und Pfarreien um Gaben an. In den Städten war durch die neue Produktionsweise eine reiche Bourgeoisie entstanden, an deren Tischen man sich besser und lustiger sättigen konnte. Diese Bourgeoisie sah hochmütig auf die armen Pfäfflein herab und hinter der vollen Kanne schüttelte sich der Kaufmann und Bürger vor Lachen, wenn ihm lüsterne Schwänke erzählt oder heitere Verslein gesungen wurden, in denen immer die Pfaffen die Kosten bezahlten. Weß' Brot ich eß, deß' Lied ich sing', traf bei den fahrenden Scholaren buchstäblich zu. Zum Gaudium der Bourgeois verhöhnten sie den Klerus mit humanistischem Witze. Der Pfaffenhaß, die Kuttenfeindschaft der humanistischen Lehrer ging dergestalt in die Unterhaltung und Zerstreuung des Bürgers über. Sie wurde volkstümlich und bald höhnte man in den Bürgerhäusern ebenso über die feisten Mönche wie in den Kreisen der humanistischen Gelehrten. Das Lied und der derbe Witz wurden deutsch. Solange die fahrenden Scholaren vom Klerus gespeist wurden, war das Latein für Lied und Scherz die verhüllende Form. Der Bürger verstand nicht Latein, deshalb mußte der Witz deutsch werden, wenn er sein beifälliges Gelächter wecken sollte. So entstand allmählich das deutsche Volkslied und pflanzte sich fort von Mund zu Mund.

187. Akademisches Zechgelage.

Nach einem Augsburger Holzschnitt aus dem Jahre 1531

Wie auf dem literarischen und wissenschaftlichen Gebiete, so kamen auch auf dem Gebiete der Kunst die durch die neue Produktionsweise geweckten Geisteskräfte zur großartigsten Entfaltung. Auf dem Gebiete der Baukunst schuf die Renaissance Wunderwerke von einzigartiger Pracht, deren Kühnheit und Schönheit, angelehnt an den antiken Stil, Zeugnis von der Schöpferkraft der Menschen der neuen Produktionsepoche gab. Der himmelanstrebende Spitzbogenbau der Kirchen verschwand vor dem Kuppelbau in Verbindung mit antiken, namentlich korinthischen Säulen. Breit und imposant erhob sich die Kirche vor dem Blicke des Beschauers: sehet, der Menschengeist ist zur Erde herniedergekehrt! Für die Malerei brach eine Blüte- und Glanzperiode an, deren Hauptplatz Italien wurde. Kunst und Künstler emanzipierten sich von dem alles niederdrückenden Zwang der mönchischen Askese und wagten es wieder, den menschlichen Körper in seiner ganzen Schönheit darzustellen. Zwei Florentiner waren die Haupt- und Lehrmeister der neuen Kunst, die nur die Wiedergeburt der Antike war: Leonardo da Vinci und Michelangelo Buonarroti. Zwar entlehnte auch die neue Kunst ihre Motive der christlich-kirchlichen Geschichte, denn in der Hauptsache waren Papst- und Fürstenhöfe die Käufer der Gemälde, die Brotgeber der Künstler. Allein es war nicht mehr die alte Kirchenkunst. Ein neuer selbständiger Geist lebte in ihr, der mit der alten asketischen Entsagung nichts mehr gemein hatte. Großartige Formgestaltung und ein erhabener Ideenreichtum tritt uns aus den Gemälden der neuen Epoche entgegen. Auch in Deutschland bewirkte diese neue Kunst, gleichwie in anderen Ländern, eine völlige Umwälzung im künstlerischen Schaffen. Die handwerksmäßige Nüchternheit wich berauschender Formenschönheit. Die eckigen, hölzernen Gestalten, die häßlichen Gesichter verschwanden vor sinnenreizenden lebensfreudigen Körperformen. Die Künstler lernten die Natur beobachten und stellten die wirkliche lachende Welt an die Stelle einer düster konstruierten. Hans Burgkmair zu Augsburg, die beiden Holbein, Albrecht Dürer, Lukas Cranach schufen ihre unvergänglichen Meisterwerke. Die Welt der Künstler wurde wieder farbenfroh und sonnig heiter. Die steifen Madonnen-, die schmerzgekrümmten Asketengestalten wichen Menschen von Form und Farbe. Allmählich trat auch das religiöse Motiv in den Hintergrund; die Genre-, Landschafts- und Stilllebenmalerei kam zu hoher Blüte.

Dieses neue Kunstschaffen war erfüllt von dem Ideengehalt des Humanismus. Den Kirchengeist hatte der Geist des Bürgertums verdrängt und der bürgerliche Pfaffenhaß ging in die Kunst über. So wurde die Epoche der Renaissance zugleich die Wiedergeburtszeit der urkräftigsten Satire. Papsttum, Möncherei und Pfafferei wurden die Zielscheibe des derben Witzes; die Satire und die Karikatur wurden zu einer furchtbar wirksamen Waffe im Kampf gegen die alte, die Gesellschaft beherrschende mittelalterliche Kirchenmacht.

»Man kann zwar bei manchen Schöpfungen des Altertums und des Mittelalters,« – sagt Fuchs in seiner »Geschichte der Karikatur«, – »schon von grotesker Satire sprechen, aber ihre eigentliche Geburt fällt doch erst in die Zeit der Renaissance, hier war sie der adäquate Ausdruck des Lebens; nicht mehr die Not, die zu einer Tugend gemacht wird, sondern das erstrebte Ziel. Aber obwohl die Renaissance diese Form geschaffen hat, so hat sie dieselbe doch nur in der Literatur stark gepflegt, hier entstanden die Meisterwerke des grotesken Stils, allen voran die kolossale Schöpfung des Rabelais: Gargantua und Pantagruel; in der bildnerischen Darstellung dagegen, in der gezeichneten Karikatur, fand der groteske Stil keine entsprechend häufige Anwendung. Dieser auf den ersten Blick erstaunliche Umstand hat seine Ursache einzig in den Mitteln: in den relativ engen Grenzen, die der bildnerischen Darstellung gegenüber den beschreibenden gezogen sind+… Begegneten wir seither fast ohne Ausnahme nur den Monumenten der Karikatur, so von nun ab auch den Schöpfern, auch Namen. Und welchen Namen! Die Größten sind es, die in ihren Reihen mit aufmarschieren: Leonardo da Vinci, Rafael, Titian, Carraci, Dürer, Holbein, Hieronymus Bosch, Brueghel, Cranach, Callot und selbst der Größte der Großen: Michelangelo. An der Seite der reinen Volkskunst – was die Karikatur seither war, indem irgend ein mehr oder minder geschickter Handwerker der Übersetzer der die Allgemeinheit bewegenden Gefühle war – trat damit die Karikatur als Kunstwerk.«

188. Michelangelo (geboren 1475, gestorben 1564).

Der größte Bildhauer aller Zeiten

Alle Schäden der Kirche, die Sünden der Päpste, die Volksausbeutung durch den Ablaß, die Unsittlichkeit von Mönch und Pfaff – dies alles wurde von der Karikatur dargestellt, verhöhnt, gegeißelt. Und die Karikatur übte eine geradezu revolutionäre Wirkung auf das Volk. Die Bauern, die Handwerker, die Kleinbürger konnten durch das geschriebene Wort, auch als es sich der deutschen Sprache bediente, nur mühsam erreicht werden. Wie ganz anders die Karikatur! Das fliegende Blatt mit dem im Bilde verhöhnten Papst oder Mönch verstand jeder. Von Hand zu Hand ging das Witzblatt. Es fand eine weit größere Beachtung als heute, schon deshalb, weil es fast das einzige Verbindungsmittel zwischen der breiten Volksmasse und der geistigen Bewegung war, die sich draußen vollzog. Die Karikatur schlug zu einem erheblichen Teil die große Schlacht der Reformation. Sie wurde von den Reformatoren gegen die Kirchenmacht und von dieser wiederum gegen ihre Angreifer benutzt. Der Bildproben haben wir hierfür in jeder Richtung bereits eine große Zahl beigebracht; neue werden sich in jedem weiteren Kapitel anfügen.

Gegen das Ende des zweiten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts befand sich ganz Deutschland in Kampfstellung gegen Papsttum und Kirchenherrschaft. Die ökonomischen Umwälzungen, die neuen politischen Machtfaktoren, der Humanismus in der Wissenschaft, die Renaissance in der Kunst, die Satire und die Karikatur hatten zusammengewirkt, die Volksmassen aufzurütteln und aufzuwühlen. Das soziale Elend des arbeitenden Volkes in Stadt und Land war unerträglich groß geworden. Die von der Hierarchie blutig unterdrückten kommunistischen Ketzereien hatten ihre stillen, aber eifrigen Agitatoren. Eine tiefgehende Unzufriedenheit hatte einen Teil der besitzenden Klasse, der sich durch die ökonomische und politische Entwickelung bedrückt fühlte, ergriffen.

So ging eine gährende Wut durch's Land, und während in Rom der prachtliebendste aller Päpste, Leo X., von dem ein Pasquill sagte: er habe vom Löwen nichts als den Magen und die Gefräßigkeit, sorglos die Millionen einstrich, die von der Christenheit erhoben wurden, wartete diese stille Wut nur darauf, sich an dem ersten besten Anlaß auszutoben.

Dieser Anlaß kam. Aus einer kleinen, schier unerwarteten Ursache wuchs die Riesenwirkung empor. Das Wittenbergische Mönchsgezänk um einen lokalen Ablaß, wie's deren doch so viele gegeben hatte, wurde vom Volke erbittert aufgegriffen und wurde der Feuerbrand, der ganz Deutschland in rote Glut tauchte.