|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die verschiedenen Machtmittel der Rhetorik. – Das Schulwesen des Mittelalters. – Ein paar mittelalterliche Predigten. – Die Personalien des Teufels. – Allerlei Kirchenfeste. – Die Reliquien und woher sie kamen. – »Und auch du, Schatz?« – Die Beinkleider des heiligen Franziskus. – Die Heiligenbilder. – Die Baukunst. – Die Skulptur. – Dichtung und Musik. – Meistersingerzünfte. – Narren- und Eselsfeste. – Das kirchliche Theater. – Fromme Bühnendialoge.

Noch eine jede Ausbeutungsform, die mit tausendfältigem Drucke auf den Massen lastete, hat zur Begründung und Stütze ihre Rhetorik gefunden. Diese Rhetorik war nicht bloß das gesprochene Wort an sich. Aus allen Dingen, mit denen das Auge geblendet und der Geist gefangen genommen, das Denken in streng begrenzten Bahnen gehalten wird, wirkte die schönrednerische Kunst, die das Bestehende verteidigte. Die Gesellschaftsordnung, in der wir gegenwärtig leben, hat ihre beherrschende Kraft zwar in der Maschine und dem Säbel, aber nicht minder wirkt sie herrschend durch die ihr dienende Rhetorik. Diese Rhetorik spricht aus dem Gelehrten, der mit bedächtig trockenen Worten doziert, daß nur das Privateigentum an den Produktionsmitteln den Bestand einer Gesellschaft ermögliche, sie spricht aus dem glänzenden Satzgefüge des geistreichen Schriftstellers, aus der hallenden Phrase des Parlamentariers. Sie spricht aber auch aus den schönen Künsten, aus der Malerei, der Plastik, der Poesie, dem Theater; ja selbst die Musik dient dem Interesse des Bestehenden. Dichter und Denker, Meister der Töne, bildende und darstellende Künstler produzieren vornehmlich nur solche Werke, die der Geschmacksrichtung der herrschenden Klasse entsprechen, diesen Geschmack allgemein geltend machen, ihn allen und jedem aufnötigen und dadurch den wirtschaftlich und politisch Herrschenden eine glänzende Apotheose geben. Schließlich denkt und empfindet alles im Geiste des herrschenden Systems. Wenn längst dieses System wirtschaftlich beseitigt ist, zeigen sich seine Spuren noch in der Massenpsyche, um sich erst allmählich zu verwischen.

Noch heute steht unser Geistesleben ganz offensichtlich unter der Nachwirkung mittelalterlicher Vorstellungen. Wie könnte es auch anders sein! Keine herrschende Klasse hatte ja eine so großartige Rhetorik wie die mittelalterliche Kirche, keine hat mit rhetorischen Machtmitteln einen das ganze Geistesleben so umklammernden Druck ausgeübt wie sie. Will man das Verständnis für die mittelalterliche Pfafferei gewinnen, dann darf man an ihrer Rhetorik nicht vorübergehen.

109. Der heilige Hieronymus in seiner Zelle.

Nach einem mittelalterlichen Heiligenbild

Schon durch die Schule wirkte die Pfaffenrhetorik auf das Gemüt des Menschen. Frühzeitig hatte die Kirche den Wert der Jugenderziehung für sich erkannt, und so kläglich das Schulwesen des Mittelalters auch war, so nachdrücklich nützte die Kirche es für ihre Zwecke aus. Die Kirche verfolgte durch ihre Schulen kein allgemeines Bildungsinteresse, sondern nur ihr besonderes kirchliches Herrschaftsinteresse. Alles was außerhalb des Rahmens der Kirche lag, wurde vom Klerus verachtet. Hatte die Kirche auch manches Kulturgut des klassischen Altertums aus den Stürmen der Völkerwanderung gerettet und waren auch während Jahrhunderten hinter den Klostermauern viele von ernstem wissenschaftlichem Streben erfüllt – die mittelalterliche Kunst hat dies über die Maßen verherrlicht (Bild 109 und 110) – so sahen die Mönche des ausgehenden Mittelalters in ihrer großen Mehrzahl doch hochmütig auf die klassische Bildung des Altertums herab, obgleich sie nichts entfernt Ebenbürtiges an deren Stelle zu setzen hatten. Die von ihnen gegründeten Katechumenenschulen, in welchen eigene Jugendlehrer, Katecheten, die meist jugendlichen Neophyten (Neubekehrten) unterrichteten, waren lediglich Religionsschulen und vermochten nicht den praktischen Unterricht zu ersetzen, den die freien Bürger Roms ihren Kindern gegeben hatten. Nach Gründung der Klöster bekamen diese wie alles andere so auch das Schulwesen in die Hände, und so entwickelten sich Klosterschulen, in denen die Mönche die Jugend unterrichteten. In dem Waffenlärm der Völkerwanderung, umtost von den gewaltigen rohen Volksmassen, kamen die Schulen der Klöster nicht vorwärts oder gingen wieder zu Grunde. Als sich dann das Schulwesen wieder erhob, blieb es doch völlig unter der Herrschaft der Pfaffen. Selbst als mit dem Emporblühen der Städte und des Handels das Bürgertum die Notwendigkeit einsah, seinen Kindern Unterricht erteilen zu lassen und deutsche wie lateinische Schulen in den Städten entstanden, waren Pfaffen die Lehrkräfte.

Die Bildung, noch dazu eine höchst mangelhafte und oberflächliche, wurde außer dem Klerus nur den Söhnen der Edlen und den Kindern des höheren Bürgertums zu teil. Die großen Volksmassen ließ das Pfaffentum in Rohheit und Unwissenheit verkommen. Dieser Zustand war jene »Idealzeit«, welche die heutigen pfäffisch-junkerlichen Reaktionäre, unfähig mit dem lesenden, schreibenden, rechnenden und denkenden Volke fertig zu werden, sehnsüchtig zurückwünschen.

Die allgemeine Entartung des Klerus läßt einen Rückschluß auf die »Bildung« tun, die durch ihn verbreitet wurde. Selbst die Bildungsstätten für den Klerus waren im 13. Jahrhundert so heruntergekommen, daß z. B. in St. Gallen um das Jahr 1291 der Abt und das ganze Kapitel nicht einmal schreiben konnten. Für die Kinder des Volkes, soweit sie Unterricht erhielten, wurde etwas Lesen, Schreiben, Rechnen als genügend befunden. Im übrigen beherrschte die dogmatische Lehre den Schulplan. Der Schüler wurde »in der Furcht Gottes«, d. h. in der knechtischen Unterwerfung unter die Kirche und den Klerus erzogen. In den düsteren Räumen der Kloster- und der Domschulen wurde der junge Menschengeist in die Zwangsjacke der klerikalen Weltanschauung gepreßt. Der mönchische Lehrer war ein finsterer Pedant und, entsprechend seiner eigenen Allwissenheit und seinem asketischen Leben, spielte die Rute in seinem Unterricht die Hauptrolle. Mit mächtigen Ruten hieb er seine Zöglinge blutig (Bild 111 und 112). Seine eigene Novizenerziehung übertrug er auf die Klosterschüler und prügelte ihnen die Unterwürfigkeit unter das Pfaffentum ein. Immer wieder lesen wir in den Schriftstücken jener Zeit, wie die pfäffischen Jugenderzieher vermahnt werden, sich ihrer Roheit zu enthalten, die Schüler nicht anders denn mit der Rute zu züchtigen. Rutenhiebe, Faustschläge auf den Kopf, Haarzerraufen, Ohrfeigen, Ohrzupfen, Knien auf Erbsen oder dreieckigem Holz, Auflecken eines über den Boden gezogenen Kreidestriches; kurz, Grausamkeit, Roheit und daneben ein gedankenloses mechanisches Einpauken kirchlicher Lehrsätze, das war die Erziehungsmethode der Pfaffen. Die Schulräume waren dumpfe Gefängnisse. Noch im 18. Jahrhundert wird die alte Stiftschule zu Stendal, die sich in einem beinahe unterirdischen Gewölbe des alten Mönchsklosters befand, also geschildert: »Dieses Gewölbe mußte durch vier Pfähle gestützt werden; sein Licht erhielt es durch die hoch über dem Boden liegenden Spitzbogenfenster der Südseite, denn die Nordfenster hatte man zugemauert. Oft im Winter, bei strenger Kälte, mußte die Schule wochenlang ausgesetzt werden.« Welche Löcher waren aber erst die Klosterschulen des Mittelalters!

110. Der heilige Franziskus.

Rechts am Tische befinden sich zwei Tintenhörner, eines für die schwarze, eines für die rote Tinte

Die Kirche hütete jedoch ängstlich ihr Jugenderziehungsrecht, wohl wissend, was es für sie bedeute. Als die Bürgerschaften der Städte Bürgerschulen errichteten, hatten sie einen heftigen Kampf mit der Geistlichkeit zu bestehen und mußten sich mit ihr vergleichen, ehe sie ihre Schule eröffnen konnten. Aber auch diese bürgerlichen Schulen hatte der Klerus am Gängelbande. Das Schulmeisteramt versahen fahrende Mönche und Studenten, die auf bestimmte Zeit gedungen wurden. Noch heute geht das vornehmlichste Streben des Klerus dahin, die Volksschule wieder völlig in seine Gewalt zu bekommen, um durch die Schule den Geist der Jugend zu fesseln und zu knechten.

111. Mönche beim Unterricht

Der fanatischen Unterdrückung jedes selbständigen Denkens bei der Jugend war später entsprechend die Art, wie der erwachsene Mensch durch den Klerus »unterrichtet« und »erbaut« wurde, wenn er die Kirche betrat. Die Kirche des Mittelalters war mehr als ein Ort rein religiöser Erbauung. Sie war das Zentrum des öffentlichen Lebens; die Kanzel war die Tribüne, von der aus die Zeitereignisse vom Klerus besprochen und das ganze politische Denken und Empfinden des Volkes von ihm beeinflußt wurde. Der Mönch oder Pfarrer, der auf der Kanzel sprach, war der Volksredner, und wenn wir heute erstaunt stehen vor der Roheit der Predigten des Klerus jener Zeit, so darf nicht verkannt werden, daß jene Kleriker eben die Sprache des Volkes redeten. So mußten sie sprechen, wollten sie dem Volke verständlich sein. Ein Klerus, der eine abstrakte Sprache geredet hätte, würde niemals imstande gewesen sein, das Volk so zu gängeln und zu leiten, wie es der Klerus des Mittelalters tatsächlich vermochte. Woher kam es, daß gegen Ende des Kulturabschnittes, den wir mit dem Namen der Renaissance umschreiben, die Predigten der Kleriker von zynischen Vergleichen wimmelten? Es war einfach die Sprache der Zeit. Der Renaissancemensch, dessen Wollen und Vollbringen über alle beengenden Schranken hinaus die Länder und die Meere überspannte, der Kolossalbauten errichtete, Kunstwerke schuf, der sich einem zügellosen Lebens- und Geschlechtsgenusse hingab, er redete auch eine urkräftige, farbensatte Sprache. Dieser Kraftmensch würde über seine Pfaffen gehöhnt haben, wenn sie ihm ängstlich abgewogene Bücherweisheit von der Kanzel heruntergehüstelt hätten. Aber die Pfaffen verstanden zu gut ihr Volk, um in solche Fehler zu verfallen. Darum schrieen sie durch die hohen Säulengänge der Kirchen ihre gepfefferten Schimpfpredigten. Und das Volk saß nicht in schweigender Andacht dabei. Nein, das breite, herzhafte Gelächter der grobknochigen Zunftmeister und -Gesellen, der Landsknechte, der Ratsherren, der Ritter, der Patrizier, der Kauf- und Handelsherren, der Bauern samt ihren rotbackigen, breithüftigen Frauen, die Kopf an Kopf das Schiff der Kirche füllten, dröhnte zur Kanzel empor. Das derbe Witzwort eines volkstümlichen Priesters ging wochenlang in den Trink- und Handwerkerstuben von Mund zu Mund. So allein ist es zu verstehen, wenn zu Brügge, der alten Handelsstadt, der Franziskanerpater Cornelius Adriansen – von seinen Oberen als ein besonders populärer Prediger gepriesen – im Jahre 1560 also gegen die Protestanten donnern konnte: »Bah, ich möchte beinahe vor Zorn und Tollheit aus der Haut fahren! Ah bah! da sind nun zu Antwerpen, dem höllischen Pfuhl, dem teuflischen Abgrund, wo alles verfluchte Gift und stinkender Unflat zusammenkommt, wiederum neue Verräter, Verführer, Betrüger, neue Schelme und Böswichte aus dem verdammten und verfluchten Deutschland angekommen und vermeinen in diesen edeln Niederlanden – die sich jederzeit so standhaft im christlichen Glauben gehalten, bis die magern, dürren, ledernen deutschen A…kerben ihre besch… Supplikation übergaben – ihre Augsburgische Konfession einzuführen und fortzupflanzen!+… Ah bah! Darum sch… ich in die Augsburgische Konfession! Bah! Die Zeit soll noch kommen, daß diese Konfession an den Galgen gehängt und mit Kot und Dreck soll beworfen werden, ja, daß alle Katholischen den A… daran wischen werden; bah, so sehet!+… Wie, was meint ihr, daß wir toll und töricht sein und daß wir uns so von diesen ledernen A…kerben sollen überteufeln und äffen lassen!« usw. Derselbe Pater Cornelius erging sich nicht, wenn er der Menge des Jenseits Süßigkeit anpries, in unverständlichen Gleichnissen. Nein, einst lobpries er, den Gläubigen würden des Himmels Freuden so schmackhaft sein wie – Hammelfleisch mit weißen Rüben, und die Brüggener Bürger, deren Lieblingsgericht das war, schmatzten vor Behagen. Mit bissigem Humor predigte er gegen den Rat Brügges und jeden neuen Hieb leitete er mit den ziemlich eindeutigen Worten ein: »Nun noch eine Klette an seinen Hintern!«

112. Mittelalterliche Schule.

Der Lehrer mit der Rute, dem Symbol seiner Würde

Im Hintergrund der Schulgehilfe mit der umgekehrten Rute

Noch populärer war in Neapel der Pater Rocco. Als er den Ehebrecherinnen eine Strafpredigt hielt, tat er es humorvoll und verständlich zugleich, indem er den Text zur Grundlage nahm: »Und Alexanders Bucephalus ließ niemand aufsitzen als seinen Herrn und übertraf die Menschen an Tugend.« »Ich will sehen«, donnerte er, »ob eure Sünden euch leid sind! Wem es mit der Buße Ernst ist, der hebe die Hand in die Höhe.«

Zitternd reckten alle Sünderinnen die Hände empor.

»Nun, heiliger Michael!« schrie der Pater, »der du mit deinem Flammenschwert am Throne des Ewigen stehst, haue alle die Hände ab, die sich in Heuchelei erheben!«

Wie auf einen Schlag sanken alle Hände. Jetzt hatte der brave Pater gewonnen Spiel. Er hielt den Ehebrecherinnen eine gepfefferte Standrede und am Schlusse gings nicht ohne eine verständliche Vision ab. Pater Rocco schrie, er habe im Traum durch eine ungeheure Abtrittsöffnung tief, tief hinunter gesehen auf eine gewaltige Schar Sünder. Die habe der Teufel sich alle hinten hineingesteckt, in eine Oeffnung, die so groß gewesen sei wie der See Agnano.

Ein anderer populärer Prediger war der Wiesenpater zu Ismaning in Bayern. Seine Rosenkranzpredigt: »Der heilige Rosenkranz überg'waltigt d' Höllenschanz!« ging den andächtig zuhörenden Bauern tief zu _Herzen und seine andere Predigt, durch die er den Gläubigen die Bedeutung des Klerus verständlich machen wollte, tat mit ihrer bajuvarischen Gemütlichkeit eine größere Wirkung als alle gelehrten Darlegungen.

»Warum, meine Christen«, so frug der Ismaninger Wiesenpater, »ist gewachsen dem Hund sein Schwanzerl? Dem Hund sein Schwanzerl ist gewachsen, damit er wedle und wackle, daß ihm nicht fahren die Mücken ins Loch. Wir Geistlichen sind aber die wahren Schwänzerl, wir müssen wedeln und wackeln, damit nicht fahren die Seelen der gläubigen Christen in das Loch des Teufels! Amen.«

Manchmal versteckte sich hinter frommer Einfalt arge Schelmerei. Sie aber machte erst recht die Christenheit lachen, wenn ein fliegendes Blatt sie weiter trug. So z. B. jene Predigt eines Franziskaners bei der Einkleidung einer Nonne zu Gmünd. Ist die Predigt erfunden, so ist sie doch gut erfunden und der schalkhafte Verfasser hat nichts getan, als den Ton eines humorbegabten Paters parodiert.

113. Mittelalterlicher Gelehrter.

Porträt des schwäbischen Gelehrten Jakob Locher

»Nun, geistliche Braut«, so redete weihevoll der Pater, »seiet ein junger Affe, der seiner Mutter, der würdigen Frau Oberin alles nachäfft; äffet nach dem alten Affen in Tugend, Kasteiungen und Bußwerken; äffet nach, ihr junger Affe, ihre Keuschheit, Demut, Geduld und Auferbaulichkeit! Und ihr, würdige Frau Oberin! Gleichet dem alten Bären, der ein ungelecktes Stück Fleisch so lange leckt, bis es die Gestalt eines jungen Bären hat. Lecke, du alter Bär, gegenwärtiges geistliches Stück Fleisch so lange, bis es dir vollkommen ähnlich ist. Lecke du auch dein ganzes Konvent, nebst allen Kost- und Klosterfräuleins! Lecke, du alter Bär, die sämtliche Familie der geistlichen Braut und alle hier in dem Herrn Versammelten+… Zuletzt lecke auch mich, damit wir alle wohlgeleckt und gereinigt den Gipfel der Vollkommenheit erreichen mögen. Amen!«

Auch Luther donnerte seine Gläubigen genau nach der Manier der römischen Pfaffen an. Über die Posaune des jüngsten Gerichts predigte er folgendermaßen:

»So geht es in der Feldschlacht: man schlägt die Trommel und bläst die Trommete! Taratantara!! Man macht ein Feldgeschrei! Her!! Her!! Her!! Der Hauptmann ruft Hui!! Hui!!! Hui!! Bei Sodom und Gomorrha war die Trommete und Posaune Gottes, da ging es Pumperlepump-Plitz-Plotz-Schein-Schmier!!! Denn wenn Gott donnert, so lautet es schier wie eine Pauke Pumperlepump!! Das ist das Feldgeschrei und die Tarantantara Gottes, daß der ganze Himmel und alle Luft wird gehen Kir-Kir-Pumperlepump!!!«

Und die Zuhörer, die den eifernden, schreienden, fuchtelnden Prediger, vor sich sahen, beugten sich furchtüberzeugt vor der schrecklichen Gewalt der göttlichen Posaune.

Am vollendetsten zeigte sich die Rhetorik der mittelalterlichen Pfafferei in der Ausbeutung der Teufelsfigur gegenüber dem Volke. Auch vorchristliche Religionssysteme hatten gegenüber dem Guten eine Personifikation des Bösen gekannt. Aber keine andere Priesterkaste hat es so wie die römisch-katholische verstanden, den Teufel förmlich vermenschlicht vor dem Volke aufleben zu lassen, neben dem überirdischen Himmel eine unterirdische Hölle, neben dem Reiche Gottes noch ein Reich des Teufels sichtbar und verkörpert durch Hexen und Zauberer zu schaffen, um durch solche Vorstellung das geängstigte Volk willenlos in die Bande des Priestertums zu schlagen.

Schon im Römerreiche hatte der Klerus seinem Gotte vor der Masse dadurch ein höheres Ansehen zu geben gewußt, daß er die Gestalten der sonnigen antiken Götterwelt als häßliche, teuflische, verächtliche Wesen darstellte. In der Rhetorik des Klerus verwuchsen allmählich die Faune, Satyrn und Kentauren zu einem scheußlichen Wesen mit Hörnern, Haaren, Schwanz und Pferdehuf. Als dann auf der blutigen Spur des christlichen Kriegers der christliche Priester zu den Barbaren kam, brachte er ihnen nicht nur seinen Gott, sondern auch seinen Teufel fertig mit. And bei den nordischen Barbaren hatte der Teufel des Klerus mehr Erfolg als bei den weltklugen Römern, die oft genug über das zottige, gehörnte Ungetüm spotteten, weil sie seine antiken Vorfahren, die Satyrn und Faune noch gekannt hatten. Inmitten der düsteren Großartigkeit seiner Urwälder, in den Höhlen zerklüfteter Felsen hatte sich der heidnische Volksglaube längst seine teufelsähnliche Gestalt, Loki, geschaffen und als der predigende Mönch erkannte, von welcher Furcht die nordischen Heiden vor Loki erfüllt waren, übertrug er klug dessen Eigenschaften auf seinen Teufel. Der Teufel wurde in ein förmliches System gebracht und wuchs mit dem Wachstum der Kirche. Auf die Evangelien fußend, in welchen der Teufel als der Versucher Christi und als unermüdlicher Feind des Reiches Christi erscheint, wurde er der Gegengott, der das Reich der Finsternis beherrschte, und möglichst viele Menschen ins Verderben, möglichst viele Seelen in die schwarze Nacht ewiger Verdammnis reißen wollte. Weil die christlichen Priester die größten Erfolge durch die Erregung von Furcht hatten, übertrieben sie in der Schilderung der Häßlichkeit und der schrecklichen Gewalt des Teufels so sehr, daß sie schließlich mit ihrer eigenen Lehre von der Allmacht Gottes in Widerspruch gerieten. Das Dogma mußte vermittelnd und abschwächend eingreifen. Es entstand die kirchliche Lehre von der »göttlichen Zulassung«. Gott war mächtiger als der Teufel; er konnte ihn zerschmettern, wenn er wollte, aber er ließ ihn gewähren, indem er sich darauf beschränkte, die Seelen der Menschen, die vor dem Teufel gerettet sein wollten, zu retten. Der Teufel aber nutzte den ihm gelassenen Spielraum. Er geberdete sich als »Affe Gottes« und suchte dessen Allmacht im Guten wie im Bösen nachzuahmen (Bild 116 und 120).

114. Schule im 16. Jahrhundert.

Satirisches Bild nach einem Kupferstich von Breugel

Im Leben des mittelalterlichen Menschen spielte der Teufel, der »böse Feind«, die Hauptrolle. Verwüstete der Hagelschlag die Felder, kam Mißernte und Hungersnot, Hochwasser oder Feuerbrand – der »böse Feind« hatte schuld daran. Garnicht zu schildern ist all der Schabernack, den er dem gläubigen Christen in Haus und Hof antat, wie er ihn ängstigte im Wachen wie im Traume, um schließlich noch im Tode um den Besitz seiner Seele zu ringen.

Die pfäffische Rhetorik konnte sich bald nicht genug daran tun, den Teufel, den ursprünglich in der Volksvorstellung harmlosen Burschen, den Gläubigen recht schrecklich vorzumalen. Sie griff deshalb auch alle im Volksmund gebräuchlichen Legenden begierig auf und schuf so selbst die Grundlage zu dem Teufels- und Aberglauben, welcher bald verheerend über die mittelalterliche Welt hereinbrach. Die Existenz des Einzelnen und der Massen war im Mittelalter jämmerlich genug, um die Sehnsucht nach der Verbesserung der Lage des Menschen in dieser Welt größer zu machen als die Sorge um das Schicksal der Seele im Jenseits des Klerus. Und wenn nun die Macht des Teufels über Welt und Dinge so groß war, ei, so konnte man ja mit ihm paktieren, durch ein förmliches Bündnis mit dem Teufel sich tausend Vorteile verschaffen und die eigene Existenz über den Jammer der Massen erheben. So wuchs neben dem Glauben der Aberglaube empor. Auf heidnischen Überlieferungen fußend, entstand in der Vorstellung des Volkes die Welt des Teufels, der Geister, der Holde, der Unholde, der Zauberer und der Hexen, die Verzauberungen, Entrückungen, Besprechungen, Zeichendeuterei, Geisterbeschwörung (Bild 121, 123 und 125). Sie bekam ihre Theorie und ihre Organisation, die im Nebel des Geheimnisvollen fortwucherte und das ganze Volk in ihren Bann zog. Der von den Pfaffen anfänglich genährte Aberglaube erwies sich mächtiger als der christliche Glaube. Mit Schrecken sah der Klerus die Wiedererstarkung des Heidentums und die Ausbreitung einer geheimnisvollen Organisation der Zauberei und Hexerei neben der Organisation der Kirche. Die Untergrabung der Autorität der Kirche fürchtend, stürzte er sich auf die »Hexen« und »Zauberer« um sie mit noch nie dagewesener Grausamkeit zu vernichten. Das Teufelsdogma der Kirche wurde die Grundlage der scheußlichen Hexenprozesse.

Verstand es die Pfaffenrhetorik, die Massen in Furcht zu jagen, so verstand sie es aber auch mit ihnen zu lachen und zu jubeln. Es war eine düstere, schwermütige Religion, welche die christlichen Mönche den nordischen Völkern aus dem Römerreiche heraus brachten. Aber auf den ernsten asketischen Ton des römischen Christentums hatten sich die kräftigen Naturvölker von vornherein nicht stimmen lassen. Sie verzichteten nicht auf Trunk, Spiel und Jubel ihrer Feste. Also mußte man sich ihnen anpassen und es geschah. Die Feste blieben, nur ihr Sinn wurde allmählich gewandelt. Das Sonnwendfest der Germanen wandelte sich in die Weihenacht, die Geburtsstunde des Erlösers. Das Fest der Frühlingsgöttin der alten Sachsen, Ostara, wurde zum Ostern, dem Fest der Auferstehung des gekreuzigten Erlösers. Und als der Klerus erst sah, daß der Barbar leichter mit Festesjubel als mit asketischer Wehklage zu gewinnen war, da reihte sich Fest an Fest und wochenlang trieb, unter Führung des Klerus, um Kirchen und Kapellen eine fröhliche Menge ihr Spiel. In den Kirchen stand das Kreuz des christlichen Glaubens. Daran hing die Duldergestalt des Erlösers, die Dornenkrone auf dem Haupt, die Nägel in Händen und Füßen, die Speerwunde im Herzen. In diesem Zeichen konnte man nicht lachen und jubeln. So trat denn vor die Christusgestalt immer schärfer die Gestalt der Mutter Gottes, Maria. Ihr, der großen Fürbitterin, der Königin des Himmels, konnte man zujubeln. Eine schier endlose Reihe von Festtagen gruppierte sich um die Mariengestalt der Kirche, kam dem Festtagsbedürfnis des Volkes entgegen und popularisierte zugleich den Kirchenglauben. Mariä Empfängnis, Mariä Geburt, Verkündigung, Heimsuchung, Reinigung, Himmelfahrt, Namensfest, Verlöbnis usw. machte den Marienkultus zu einem einzigen großen Feste. Daran schlossen sich die Festtage der Heiligen, die, wie wir schon gesehen haben, ebenfalls tausendfach künstlerisch verherrlicht wurden (vergl. u. a. Bild 41 und 44). Jedes Land, jede Stadt, jede Kirche, jedes Gewerk beging festlich den Namenstag des Schutzpatrons.

115. Schule im 16. Jahrhundert.

Nach einem Holzschnitt aus dem Jahre 1592

Als die Gestalten des Kirchenglaubens volkstümlich zu werden begannen, verlangte das Volk nach sichtbaren Beweisen ihres Erdenlebens. Der heidnische Sinn erwies sich immer wieder stärker als der fromme Glaube. Reliquien fanden sich schon bei den heidnischen Völkern, bei den Griechen und Römern, den Indiern und Muhamedanern. Auch der christliche Klerus bedurfte ihrer und sie stellten sich in reicher Fülle ein. Dreihundert Jahre nach Jesus Tode fand Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, Grab und Kreuz Christi und die Kreuze der beiden Schächer auf. Das Finderglück der frommen Helena übertrumpfte die Pfiffigkeit der Pfaffen, mit der sie feststellten, welches von den drei Kreuzen, das heilige sei. Nach der Sage legten sie einen Schwerkranken auf eins der Kreuze – er wurde kränker; es war das Kreuz des gottlosen Schächers. Sie legten ihn auf das zweite Kreuz – er wurde besser; es war das Kreuz des frommen Schächers. Sie legten ihn auf das dritte Kreuz – er stand frisch und gesund auf. Heil, das Kreuz Christi war gefunden! Immer neue Reliquien gesellten sich hinzu und wurden nicht bloß die reichste, sondern auch die seltsamste Sammlung der Welt. Nach den Kreuzzügen ergoß sich eine wahre Flut von Heiligtümern über die katholische Welt. Die Kreuzfahrer, in ihren Hoffnungen auf märchenhaften Reichtum enttäuscht, suchten durch den Handel mit Heiligtümern auf ihre Kosten zu kommen und als dies einzelnen glückte, brachte bald jeder Kreuzfahrer seine Reliquie mit. Es wollte auch jede Stadt und jede Kirche ihre Reliquie haben. Sie gab der Kirche Bedeutung, denn die Reliquie wurde verehrt; ja, unter geschickten Pfaffenhänden begann sie Wunder zu tun, machte Lahme gehend, Blinde sehend, brachte geheime Dinge an den Tag. Von fernher wallfahrten die Gläubigen und der Opferstock füllte sich mit ihren Gaben. Grund genug, eifrig nach neuen Heiligtümern auszuschauen.

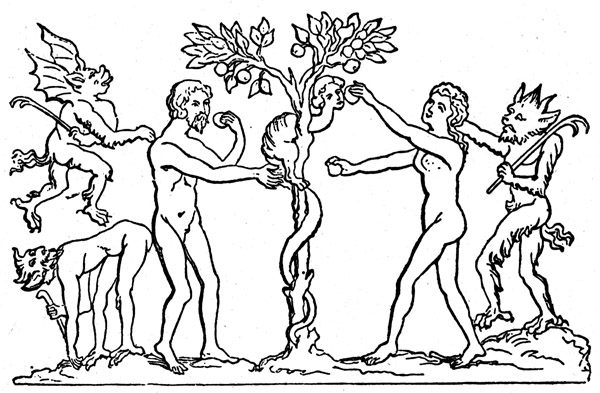

116. Adam und Eva werden von Teufeln verführt.

Nach der Vorstellung des Mittelalters

Die Leiber und die Gliedmaßen der Heiligen waren schließlich so zahlreich da, daß der einzelne Heilige in drei, vier und noch mehr Exemplaren auf der Erde hätte gewandelt haben müssen. Das Holz vom Kreuze Christi häufte sich zu einer solchen Menge, daß man daraus hätte einen Turm bauen können. Die Stücke von den Gewändern oder Hemden der Heiligen wuchsen, aneinandergelegt, zu Riesenkostümen aus. Sollte nicht durch die Fülle des Segens glücklicher Finder der ganze Reliquienglaube dem Spott verfallen, so mußte dem Handel gesteuert werden. Die Päpste unternahmen dies, indem sie veranlaßten, daß jede neue Reliquie in Rom auf ihre Echtheit geprüft werde. Doch diese Echtheitsprüfung wurde durch das Geldbedürfnis der Päpste bald zu einer neuen Einnahmequelle des päpstlichen Hofes und wurde entsprechend geleitet. Brachten die Reliquienbesitzer die echt römisch klingenden Beweise bei, dann wurde ihr Besitz bald für echt befunden und so hatte denn auch die Prüfungskommission keinen anderen als einen finanziellen Wert für die päpstliche Kasse.

Der heilige Dionysius existiert als Reliquie in zwei vollständigen Exemplaren zu St. Denis und St. Emmeran. Die Gebeine der heiligen drei Könige aus dem Morgenlande, die vor der bethlehemitischen Krippe anbeteten, sind nicht nur in dem kostbaren Schrein des Domes zu Köln, sondern auch an anderen Orten zu sehen. Windeln des Jesukindleins werden nicht bloß in Aachen aufbewahrt und ausgestellt. Der heilige ungenähte Rock Christi, den die Kriegsknechte unter dem Kreuze verlost haben und den man bei uns zu Lande im alten Trier sieht, ist in einem Dutzend Exemplaren vorhanden. Als die großen Heiligtümer in Menge da waren, schleppten die glücklichen Finder kleine heran. Die Kirchen des Mittelalters füllten sich mit Reliquien. Eine einzige Kirche in M.-Gladbach zeigt noch heute folgende angeblich von Karl dem Großen gestiftete Raritäten: Ein Teil des Tischtuches, auf welchem Christus und die Jünger das letzte Abendmahl feierten; Bruchstücke des Kelches Christi vom letzten Abendmahl; ein Schüsselchen ebendaher; ein Stück von dem Purpurkleide, in welchem Christus von den Söldnern verspottet wurde; vier kleinere Teile von den Gewändern der Maria; zwei kleinere Gewandteile des heiligen Johannes des Evangelisten; Holzpartikel vom Kreuze und anderen Leidenswerkzeugen; Teile des Tuches, welches das Haupt Christi im Grabe bedeckte, sowie Teile von dem weißen Kleide, in welchem Christus von Herodes verspottet wurde.

117. Der Böse. Nach einer Steinfigur an der Pariser Notre-Dame-Kirche.

Aus dem 12. Jahrhundert

Immer seltsamer wurden die Funde und die Reliquien. Man fand die heilige Lanze, mit der Christus in die Seite gestochen worden, das Schweißtuch, mit welchem Christus auf dem Kreuzweg der Schweiß abgetrocknet wurde und in das er sein Angesicht abgedrückt hatte. Von diesem Tuche gab es schließlich so viele Stücke, daß sie zusammen wohl – vierzig Meter lang sein mochten. Man fand die Schüssel, aus der Christus das Osterlamm gespeist hatte; die Weinkrüge von der Hochzeit zu Cana, mit Wein, der nie abnahm. Die Nägel vom Kreuz waren zentnerweise vorhanden. Sogar Dornen aus der Dornenkrone fand man, Brotreste vom heiligen Abendmahl, die Würfel der Söldner unterm Kreuze. Zu Perusa zeigte man einen kostbaren Ring als Trauring der Jungfrau Maria. Unzählige mittelalterliche Kirchen stellten die Milch Marias aus, ihre Haare in allen Farben. Die Hosen des heiligen Joseph, sein Zimmermanns-Handwerkszeug, Judas Silberlinge, sein leerer Geldbeutel, der Strick, an welchem Judas sich erhängte, die Stange, auf welcher der Hahn bei Petri Verrat dreimal gekrähet hatte, von Christi Einzug in Jerusalem die Knochen der Reiteselin und Palmblätter, die gestreut worden waren – alles »fand« sich wieder! Sogar bis in das alte Testament gingen die wunderbaren Funde zurück. Zu Erfurt zeigte man den Stimmhammer Davids, aber Erfurt konnte sich nicht allein solcher Reliquie rühmen, denn an anderen Plätzen ward sogar der Stab gezeigt, mit dem Moses das rote Meer zerteilt hatte, Manna aus der Wüste und vieles andere.

Überschwänglich wie die Pfaffenrhetorik ihre Reliquien anpries, pries sie auch die wunderbaren Wege, auf denen sie in ihren Besitz gelangt sein wollte. St. Maurin war dadurch zu dem – Daumen des heiligen Johannes gekommen, daß eine fromme Frau drei Jahre betete und sieben Tage hungerte, bis ihr der Himmel den Daumen auf den Altar legte. Nikodemus hatte bei der Kreuzabnahme Christi Blut gesammelt. Von den Juden verfolgt, goß er es in einen Vogelschnabel und warf diesen ins Meer. Eines Tages fand der Herzog der Normandie auf der Hirschjagd am Strande Hunde und Hirsch – knieend vor dem angespülten Schnabel. Sofort wurde an der Fundstelle das Kloster Bee (Schnabel) erbaut, dem die fromme Mär Millionen einbrachte. Engel trugen Marias Haus aus Bethlehem nach Italien, setzten es erst bei Tersatto, 1294 aber in Loretto nieder usw.

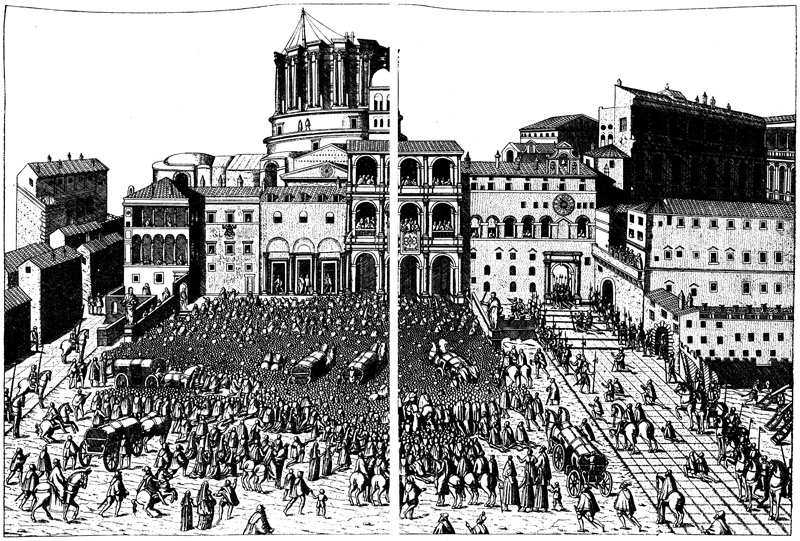

118. Der Papst erteilt den vor dem Vatikan

[Text unleselich] Gläubigen vom Balkon herab seinen Segen.

Im Hintergrund sieht man den noch unvollendeten Turm

[Text unleselich] .

Nach einem Kupferstich aus dem 16. Jahrhundert

Hatte die Pfaffheit des Mittelalters das Volk erst berauscht mit der Anpreisung ihrer Reliquien, so machte sie schließlich ihr Riesenerfolg über die Dummheit der Massen spotten. Der Mönch Eiselin, ein »Stationierer«, der gleich vielen anderen im Jahre 1500 in Württemberg umherzog und das Volk durch Reliquienausstellung ausbeutete, verlor seinen »kostbaren« Schatz zu Aldingen durch einen Dieb. Es war eine – Schwungfeder aus dem Flügel des Engels Gabriel. Was tat der Mönch? Er bejammerte nicht lange seinen Verlust, füllte vielmehr rasch entschlossen, im Beisein seiner Wirtin, sein leeres Kästchen mit Heu und pries es alsdann dem gläubigen Volke als Heu aus der Krippe Jesu an. Es sollte pestfrei machen. Und Eiselin erlebte, daß alles zum Kusse drängte, selbst seine Wirtin, sodaß er erstaunt flüsterte: »Und auch du, Schatz?«

Poggio Braciolini, fast vierzig Jahre hindurch päpstlicher Geheimschreiber und als Kanzler der Republik Florenz 1459 gestorben, schildert uns die Verderbtheit des Klerus seiner Zeit. Zur Illustration bringt er unter anderem eine Erzählung vor, in ernstem Tone, die offenbar nicht erfunden ist. Eine sich krank stellende Frau beichtete im Bette einem Mönche, um sich ihm hingeben zu können. Die Beiden wurden durch den Ehemann gestört und der Mönch mußte sich schleunigst davon machen. Als er weg war fand der gehörnte Ehemann – die Hosen des Mönches. Wutentbrannt schlug er Lärm, stürzte mit den Mönchshosen auf die Gasse und wiegelte die ganze Bevölkerung auf. Das Kloster wurde erstürmt und man wollte den Mönch töten. Da trat ein alter Pater vor, ließ sich die Hosen zeigen und erklärte den Rebellen ernsthaft, es seien die Beinkleider des heiligen Franziskus; der Klosterbruder habe die Reliquie der Frau gebracht, weil durch Berührung der Beinkleider die Krankheit heile. Verdutzt zogen die erzürnten Ehemänner mit ihrer Hose wieder von dannen. Die Mönche aber formierten sich, unter Kreuz und Fahne zu feierlichem Zuge, betraten das Haus des Gehörnten, legten die Hose des lüderlichen Mönches auf ein seidenes Kissen, reichten die »Reliquie« zum Kusse herum und trugen sie in feierlichem Bittgange zum Kloster zurück, woselbst sie sie zu den übrigen Reliquien legten. (Vergl. Theiner: Die Priester-Ehelosigkeit II. 749.)

Hatten die Gerippe, Knochenstücke, Haare, Nägel, Gewandteile, Holzsplitter, Gerätschaften aller Art, unterstützt durch die wilden Anpreisungen des Klerus, dem Volke als untrügliche Beweise der Existenz der Heiligen usw. gedient, so schweifte die einmal herausgeforderte Phantasie nun weiter. Christus, Maria, die Heiligen – das Volk wollte wissen, wie sie ausgesehen hatten! Es begehrte ihre körperliche Darstellung. Auch dieses Verlangen entsprang dem Heidentum, dem alten Götterdienst, der dem körperlich dargestellten Gotte Weihrauch streute, und da die Pfafferei in den Bildern und Skulpturen bald ein neues Machtmittel zur Unterstützung ihrer Rhetorik wie auch, nicht zu vergessen, eine neue Einnahmequelle erkannte, so überflutete sie die Christenheit ebenso mit Heiligenbildern und plastischen Darstellungen, wie sie sie mit Reliquien überflutet hatte.

119. Die älteste malerische Ansicht Roms

Anfänglich hatte das Christentum allen Bilderdienst, ja alle Kunst verworfen, weil die altklassischen Künstler die Motive zu ihren herrlichen Werken der antiken Götterwelt entnahmen. In blinder Wut tobte der bildungslose Klerus, als er sich des Sieges sicher wußte, gegen die Kunstwerke der »Heiden« und begrub bei den Tempel- und anderen Verwüstungen die erhabene Schönheit der antiken Kunst in Schutt und Schmutz. Erst die Neuzeit ist so glücklich gewesen, der Kulturmenschheit einen Teil dieser Kunstwerke aus dem Schutt verständnisloser Verwüstung zu graben und sie, wenn auch verstümmelt, zurückzugeben.

Als der christliche Klerus die »Götzenbilder«, das heißt die antiken Kunstwerke, vernichtet hatte, begann er sich eine »christliche Kunst« zu schaffen. Nicht aus einem Kunst bedürfnis heraus – dazu war dieser Klerus zu roh – sondern aus einem praktischen Herrschaftsinteresse. Die bildliche Darstellung sollte die Rhetorik der Pfafferei unterstützen. Über die beginnende Sitte des Bilderschmucks in den Kirchen schrieb Gregor I. in seinem Briefe an Serenus von Marseille, »daß solche Bilder die Bücher der Armen seien, aus welchen sie, die nicht lesen könnten, die Kenntnis der heiligen Geschichte schöpften und so zur Frömmigkeit und Nacheiferung angetrieben würden.« Diese Idee wurde die Grundlage der christlichen Kunst des Mittelalters. Das Bild sollte der unwissenden Masse sagen, was sie nicht in Büchern lesen konnte und was der Priester zu unfähig war, ihr durch das gesprochene Wort zu vermitteln. Und weil das Kirchenbild der beschränkten Auffassung der Massen so völlig entsprach, konnte sich der Gläubige ganz hinein versenken, bekam es unter seinem Anblick Leben und Bewegung. Mit seinem kleinen Leid flüchtete der Bedrückte in die Betrachtung des gemalten oder in Holz geschnitzten oder in Stein gehauenen großen Leidens irgend eines Heiligen. So kam er schließlich dazu, das Bild selbst anzubeten und ihm zu opfern. Das Bild aber zeigte sich erkenntlich, es tat Wunder – in der Phantasie der Gläubigen nämlich (Bild 129).

120. Ein unkeuscher Mönch wird von zwei Teufeln in den Tiber geworfen.

Illustration einer mittelalterlichen Sage

Wenn die Künstler von heute, die zu Luxusarbeitern der herrschenden Klasse herabgesunken sind, es nur verständen, sich noch so der Auffassung des Volkes anzupassen! Welche Wunderwerke würden sie mit ihren unendlich reicheren Mitteln schaffen können und wie würde sich die Kunstteilnahmslosigkeit der Massen in helle Kunstbegeisterung verwandeln!

Die ersten Bilder, mit denen die Kirche dem heidnischen Anbetungsbedürfnis des Volkes und seinem Verlangen, den Gegenstand seiner Verehrung auch körperlich zu sehen, entgegen kam, waren natürlich »himmlischen Ursprungs«. Nach der Behauptung des Klerus waren sie vom Himmel gefallen. Engel hatten sie niedergelegt; einige sollte der Evangelist Lukas selbst gemalt haben und er wurde deshalb nachmals zum Schutzpatron der Maler. Solche Erklärungen waren wohl nötig, weil die Priester diese Bilder der christlichen Heroen nicht, wie die gebildeteren Alten es bei ihren Kunstwerken getan hatten, als Bilder der Phantasie, sondern als dem Leben nachgebildete Formen von Christus, seiner Mutter und der Heiligen betrachteten. Dann aber wohl auch, weil die ersten Werke christlicher Künstler, die ohne Schule und ohne Tradition arbeiteten, so bejammernswürdig dilettantisch ausfielen, daß man sie durch die prahlerische Behauptung himmlischen Ursprungs vor der Lächerlichkeit retten mußte.

Aber dann wurde man kühner! Als man die Menge zu den Bildern wallfahren, vor ihnen knieen und beten sah, als die reichen Opfererträgnisse kamen, da schmückten sich die Kirchen mit Bildern in reicher Fülle. In den Klöstern saßen die Mönche und bemalten die Leinwand mit Schauerszenen, Hinrichtungen, Marterungen Christi und der Heiligen (Bild 10 und 11), Bilder, von denen man nicht mehr behauptete, sie seien vom Himmel gefallen. Immer düsterer wurden die Bilder, immer mehr trieften sie von Blut. Innerhalb düsterer Klostermauern und von Asketen, die sich täglich blutig geißelten, wurde ja nichts anderes gedacht als Blut und Tränen. Und die Bilder entsprachen auch dem Geschmacke des armen Volkes draußen, dem es in seiner Not Trost gewährte, daß seine christlichen Heroen angeblich noch weit mehr gelitten hatten. Vor den Kreuzes-, Marter- und Heiligenbildern lag es im Staube.

121. Die Hexe auf dem Bock.

Nach einem Kupferstich von Albrecht Dürer

Die byzantinischen Kaiser aber hatten sich bereits gegen den Bilderdienst der Kirche gewandt, die Bilderverehrer grausam verfolgen lassen, die Kirchen gestürmt, die Bilder vernichtet. Die weltliche Macht sah alle ihre Autorität wanken, als tote Bilder über den Kaiser gestellt und ihnen eine größere Unterwürfigkeit als dem Kaiser erwiesen wurde. Deshalb fort mit den Bildern! Aber die Kirche wußte zu gut, was sie errungen hatte, und verteidigte es mit allen Mitteln. Die Bilderverehrung hob Kirche und Klerus über Staat und Kaiser; außerdem aber brachte sie Opfer und Besitz, bereicherte Bischof und Papst und unterhielt eine lebhafte Bilderindustrie in den Klöstern. Daher auch die Mönche so fanatisch für den Bilderdienst stritten.

Der Bilderdienst entwickelte einen größeren Kunstsinn. Die Klöster schickten einander besonders geschickte Malmönche zu, die sich durch ihre Kunst die Einsamkeit versüßten und dem Kloster Reichtum und Ansehen verschafften. In den Klöstern befanden sich manche Schätze der Kunst und als nach den Kreuzzügen und unter der Entwicklung von Handwerk und Handel die Städte neu emporblühten, fand die Malerei in den Städten und an den Höfen günstigen Boden.

Aber wenn auch die Kunst über die Mauern der Klöster hinauswuchs, so blieb sie darum doch im Banne der Pfafferei, solange die Kirche die ökonomische Macht hatte, und war lediglich ein rhetorisches Machtmittel, mit welchem die Kirche zum Volke sprach. Im Schatten der Kirche konnte sich nichts als Kirchenkunst entwickeln und dieser Schatten fiel überall hin. Die Kirche war die hauptsächlichste Abnehmerin der Künstler und selbst wenn eine Handwerkerzunft oder ein Kriegsmann eine Fahne bestellte, sollte der Schutzpatron darauf sein. Der »Profanmaler« konnte ein Genie sein, er wäre doch verhungert, der »Heiligmaler« aber machte fette Ernte, ob er auch ein gräulicher Kunstschuster war.

122. Ein Heiliger wird vom Teufel versucht.

Nach einer mittelalterlichen Vorstellung

So mußte denn gemalt werden, was die Pfafferei bestimmte, und die Pfaffen, die die Erde als ein Jammertal schilderten, das Leben als Vorbereitung auf den Himmel, den menschlichen Körper als das unreine Gefäß der reinen Seele, drückten auch der Malerei den asketischen Zug auf. So entstanden die langgezogenen, unnatürlichen Gestalten mit den fromm gefalteten schmalen blutlosen Händen, den bleichen hysterischen Gesichtern, den zum Himmel gewandten Augen. Hier war alles fleischlich-sinnliche Leben mit Klosterluft und Geißelhieben ertötet und jedes originelle Schaffen in die kirchliche Schablone gezwängt und verflacht.

Wie die Malerei, so dienten dem Pfaffentum alle anderen Gebiete der Kunst. Vornehmlich die Baukunst. Selbst als die Träger von Baukunst und -Gewerbe nicht mehr in den Klöstern, sondern in den Städten saßen, blieb die Baukunst im Banne der Pfafferei. Denn der Klerus war der große Bauunternehmer. Er machte durch den Bettel und die Schenkung unermüdlich die Mittel zu seinen Bauten, den Kirchen, flüssig. Der Baumeister, der zu Geld und Gut, zu Ruhm und Ehre gelangen wollte, mußte für den Klerus bauen. Hatte die mittelalterliche Kirche auch zahlreiche künstlerische Wunderwerke der Baukunst in ihren himmelragenden Domen geschaffen, so darf doch nicht übersehen werden, daß der Klerus beim Kirchenbau nicht in erster Linie Kunstwerke schaffen wollte, sondern Orte, die bei ihrem Betreten den Menschengeist sofort bannen sollten. Bei dem Betreten der berufensten Denkmäler kirchlicher Baukunst bewundert der Beschauer zwar ihre Schönheit, aber sie schnürte ihm zugleich dumpf und beklemmend die Brust zusammen. Gerade das erstrebte der Klerus. Die ruhige Schönheit des breiten Säulenbaues griechischer und römischer Tempel strahlte Sonnenwärme und Lebensfreudigkeit aus. Der himmelanstrebende Spitzbogenbau gothischer Dome wirkte wie die »versteinerte Himmelssehnsucht«, aber das Innere der Bauten war, trotz all ihrer Schönheit doch wie ein großes dumpfes Grabgewölbe. Jede Einzelheit mußte dazu beitragen, die mystische Wirkung auf den Gläubigen zu erhöhen. Die Steinplatten des Fußbodens deckten die Gräber von hohen Klerikern. In den Nischen standen ernste Skulpturen und bunte Glasmalereien der Fenster hielten oder dämpften das Sonnenlicht ab. So fiel denn der Blick auf den Hochaltar, über dem die Abbildung des Gekreuzigten in Goldglanz herabschaute.

Seitdem die gothischen Dome Statuenschmuck verlangten, kam die kirchliche Skulptur zu einem massenhaften Betrieb. Aber die antike Begeisterung an der ewigen Schönheit des menschlichen Körpers war der pfäffischen Askese ein Greuel. Alle Körperformen mußten unter einem breiten Faltenfluß der Gewänder verborgen werden und das Gesicht bekam den Ausdruck knechtischer Unterwürfigkeit und verzückter Himmelssehnsucht. Das lief in der Kunst schließlich darauf hinaus, daß man überhaupt nicht mehr imstande war, den menschlichen Körper richtig nachzuformen.

123. Unholde fahren zum Blocksberg.

Nach einem Holzschnitt aus dem Jahre 1489

Solange es ihm nur möglich war, hielt der Klerus Dichtung und Musik mit festem Griff umklammert, um sie zur Unterstützung seiner Rhetorik zu verwenden. Es war in der Internationalität der Kirche begründet, wenn der Klerus der Volkssprache und allem, was das Volk dichtete und sang, nur Verachtung entgegentrug. Das Latein, die internationale Sprache der Kirche, war ihm das Höchste. Deshalb wurde schon dem Klosterschüler eingetrichtert, weltlich Lied sei ein teuflisch Lied und man müsse es gründlich verachten, wenn man Virgil lesen könne und in der Heiligengeschichte bewandert sei. Dies Lob des Lateinischen hatte seine Berechtigung, solange die lateinische Sprache die Trägerin der Bildung war. Aber als nach den Kreuzzügen frisches Leben im Volke pulsierte, war dieses Verhalten des Klerus reaktionär. Das Latein war der Schlüssel, mit dem der Klerus dem Volke die Bildung vorenthielt. An dem unverstandenen Gemurmel des gregorianischen Kirchengesanges sollte sich das Volk genügen lassen. Und als die Volksweise zu lachen und zu klagen begann und der Mönch in des Volkes Sprache seine Reime zurechtfeilen mußte, wurden es doch nur trockene und poesielose Verse zum Lobe Marias und der Heiligen. Wohl bekam die Poesie bald andere Träger als die Mönche. An den Höfen bekam die höfische und ritterliche Dichtung ihre Pflegstätte und an den spanischen Höfen waren die ritterlichen Sänger nicht bloß die Verfasser schmelzender Liebeslieder, sondern auch bissiger »Sirventes« (Lob-, Spott- und Straflieder). Zu Anfang des 13. Jahrhunderts geißelten sie kühn die Sittenlosigkeit der Päpste und der Geistlichkeit. Guillem Figueiras und Peire Kardinal waren besonders kühn in ihren Angriffen auf die Hierarchie. »Sie heißen Hirten zwar«, sagt der letztgenannte in einem seiner Sirventes von den Pfaffen seinerzeit, »doch sind sie Mörder gar. Sieht man nur auf ihr Kleid, so sind sie voll Heiligkeit; aber sie gleichen dem Wolf, der, um die Schafherde zu morden und aufzufressen, in ein Hammelkleid sich steckte. Mit der Höhe ihres Standes steigt nur ihre Schändlichkeit und seit alter Zeit und immerfort hat es mit Gott wie mit den Menschen noch niemand so schlecht gemeint wie die Pfaffen!«

Doch soweit die Dichtung zum Volke herab kam, war sie erfüllt von dem alten mönchischen Geiste. Die klerikale Verachtung des Sinnlichen kämpfte alle Weltfreudigkeit nieder. Wer immer auch die Dichter waren, die Priesterkaste hatte zu lange die Bildung in Händen gehabt und die wirtschaftliche und politische Macht der Kirche war zu groß, als daß die Poesie sofort andere als religiöse Empfindungen hätte ausdrücken können. Allerlei moralische Reimereien, fromme Betrachtungen, Gebete, Litaneien, dogmatische Hymnen, die nur durch ihre Verkleidung an Poesie erinnerten, waren die dichterischen Erzeugnisse dieser Zeit. Oft freilich erhoben sich auch diese Dichter zu grandiosen Klängen. Taumelnd erhob sich die unterdrückte Sinnlichkeit und in religiöser Form machte sie sich Luft. So in den Dichtungen des Jacopone da Todi (gest. 1306), der in italienischer Volkssprache dichtete. Der Tod seines schönen Weibes am Hochzeitstage hatte ihn so erschüttert, daß er zum Asketen wurde. Man hielt ihn für einen Narren und selbst die Franziskaner weigerten ihm den Beitritt zu ihrem Orden. Aber bald zeigten seine Dichtungen seinen Geist und wenn sich der Asket zum Tier herabwürdigte, indem er einstmals bei einem Feste nackt, einen Sattel auf dem Rücken und im Munde einen Zaum, auf allen Vieren kriechend, erschien, so erhöhte dies nur die Wirkung seiner Poesien. Es war die wildeste Sinnlichkeitsraserei in religiöser Form, die wir bei allen Asketen finden. Und doch fühlt man sich fortgerissen, wenn Jacopone singt:

»Jeder Liebende, der den Herrn liebt, komme zum Tanze singend von Liebe! Er komme zum Tanze ganz verliebt, verlangend nach dem, der ihn geschaffen hat; von Liebe glühend und ganz entflammt sei das Herz verwandelt in großer Glut. Erglühend von brennendem Feuer wie ein Wahnwitziger, der sich nicht zu lassen weiß, Christus umarmend, umarme er ihn nicht wenig, sondern in diesem Spiele zerschmelze ihm das Herz. Das Herz zerschmilzt wie am Feuer das Eis, wenn ich innerlich meinen Herrn umarme. Liebe rufend, vergehe ich vor Liebe; mit Liebe sinke ich hin, wie trunken von Liebe!«

Großartige lateinische Gesänge schuf die kirchliche Poesie, wie das gewaltige: » Dies irae, dies illa!« (Tag des Zornes, jener Tag!), angeblich von Tommaso da Celano, die Hymnen Bonaventuras und Thomas de Aquino und das » Stabat mater« das ist: »Mutter (Jesu) stand (am Kreuze)«. Doch das eigentliche lyrische Element kommt in diesen Dichtungen nicht recht zur Geltung.

Wie aber wirkten diese klerikalen Poesien auf das Volk! Wenn Maria die reine Magd, die Himmelskönigin, die Rose ohne Dorn, poetisch verklärt erschien im Versmaße, vor dessen unbegriffener Kunst das Volk in schweigender Andacht stand, dann unterstützte dies überwältigend die Rhetorik der Pfaffen.

Und nun erst die Musik! Oh, mit welchem Scharfblick und feinem Ohr hat der Klerus die Macht des Gesanges und der Töne über das Gemüt des Menschen erkannt! Die heilige Cäcilia, die Schutzheilige des Gesanges, die der große Renaissancemaler Peter Paul Rubens so erhaben schön darzustellen wußte (Bild 126), wurde von ihm hochverehrt und die Mönche waren unermüdlich, Gesang und Musik zu vervollkommnen. Im Dienste der Kirche! In diesem erhielten sie Musik und Gesang, solange sie es irgend vermochten. Hören wir die mittelalterlichen Schriftsteller über Musik reden, so erkennen wir sofort, was diese dem Klerus bedeutete. »Wie bewundernswert«, sagt Marchettus von Padua, »ist doch dieser Baum der Musik! Seine Zweige sind schön nach Zahlenverhältnissen geordnet, seine Blüten sind Wohlklänge, seine Früchte Harmonien, welche aus den Blüten reifen.« de Muris sagt ganz klar, daß die Musik des Mittelalters dem Zwecke dient, das Volk im Sinne des Klerus zu beeinflussen. Nach ihm ist das System der Musik ein Bild der Kirche. »Wie diese nach dem Vorbild der Schwestern Martha und Maria das Leben in ein werktätiges und beschauliches teilt, so ist die Musik tätig beim Sänger, kontemplativ bei dem, der sie im Herzen und Gedächtnis hat und aufnimmt. Der authentische und Plagalton versinnbildlicht die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Die drei Oktaven sind die Stufen der Buße vom Tiefklang der Zerknirschung durch das laute Bekenntnis zur Höhe der Genugtuung in guten Werken. Dreierlei Tonwerkzeuge verwendet die Kirche, Schlag-, Blas- und Saiteninstrumente; sie gleichen der Verbindung von Glaube, Liebe, Hoffnung. Kein Tonsatz kann ohne Anfang, Mitte und Ende sein; keines kann des anderen entbehren und alle drei sind eins, ein Bild der göttlichen Dreieinigkeit. Vier Kirchentöne gleichen den Kardinaltugenden, auf denen die acht Seligkeiten beruhen. Wie die Erkenntnis der Kirche in den vier Evangelien, so besteht die der Noten in den vier Linien. Wie der Finalton den authentischen vom plagalen, so scheidet Christus die Schafe von den Böcken; wie das Ende des Gesangs durch Anfang und Mitte, so wird das Ende des Lebens, Verdammnis oder Ewigkeit, durch seinen Beginn und seine Führung bestimmt.«

124. Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. Joseph, Maria und Jesus.

Nach einem Holzschnitt von Lukas Cranach. 1509

Man sieht, die Musik war, vom ersten Lallen bis zum brausenden Orgelton und Posaunenschall, dem Klerus nichts als ein rhetorisches Mittel zur Festigung seiner Macht über die Volksmassen. Der Klerus wachte über alles, unterwarf sich alles, vermöge seiner ökonomischen Stellung. Als Heinrich von Meißen genannt Frauenlob, in Mainz die erste bürgerliche Genossenschaft zur Pflege der Dicht- und Sangeskunst gründete und daraus sich die Meistersingerzünfte der mittelalterlichen Handwerker entwickelten, bekam der von klerikalem Geiste erfüllte Gesang nur ein anderes Gewand. Die Meistersänger blieben in enger Verbindung mit Kirche und Pfaffentum und die »Gelbveigleinweis«, »Sanfranblütweis«, der »geschwänzte Affenton«, und wie alle die wunderlichen Namen lauten, mit denen die Meister und ihre Gevattern die neuen Töne tauften, sangen nur mit neuer Kraft das alte Lob der Klerisei.

Zum Schluß aber muß noch eines rhetorischen Machtmittels der Pfafferei Erwähnung getan werden, dem sie heute scheinbar wie das Wasser dem Feuer gegenübersteht: des Theaters. Auch das Theater stand im Mittelalter im Dienste der Kirche! Es war sogar ein wesentliches Kampf-, Erbauungs- und Zerstreungsmittel.

Wie alle Kunst des Heidentums, so hatte das Christentum auch das Theater zerstört. Die Kirchenlehrer, wie zum Beispiel Chrysostomus, hatten mit großer Erbitterung gegen das römische Theater als »Wohnungen des Teufels, Schauplätze der Unsittlichkeit, Lehrsäle der Schwelgerei und Üppigkeit, Gymnasien der Ausschweifung« gepredigt. Bei der grenzenlosen Verkommenheit des römischen Theaters (siehe Kapitel 1), welches nur noch der wollüstigen Aufpeitschung erschlaffter Nerven durch laszive Darstellungen diente, war die christliche Erbitterung sehr begreiflich. Das Christentum übernahm auch die Bestimmungen der römischen Gesetzgebung, welche die Histrionen (Schauspieler, Possenreißer, Gaukler) als ehrlose Personen mit Kupplern und Dirnen auf eine Stufe stellte und von der kirchlichen Gemeinschaft ausschloß. Aber der ewige Spieltrieb des Volkes ließ sich damit nicht unterdrücken und das vordringende Christentum, dessen Sieg nur die beständigen Kompromisse mit den heidnischen Volksgebräuchen ermöglichten, mußte die Naturfestspiele der Germanen, ihre Umzüge, Maskeraden und Tänze unter anderem Namen und in anderer Form mitübernehmen. Der Kleriker steckte sich oft genug selbst in die Maske des Possenreißers und ergötzte das Volk durch seine groben Späße. Zur nämlichen Zeit, da die Römer ihre Saturnalien feierten, feierte die Kirche ihr Weihnachtsfest, in welches sofort die heidnischen Lustbarkeiten herübergezogen wurden. Zur Belustigung des Volkes verhöhnte der christliche Klerus die heidnischen Religionsgebräuche, indem er sie ins Lächerliche zog. Und das Volk jubelte dazu. Als aber das Christentum das Heidentum verdrängt hatte und die heidnischen Priestergebräuche aus der Erinnerung des Volkes verschwanden, verlor deren Verspottung den Reiz. Wohl aber war die Travestie an sich beliebt und so wurde sie unbedenklich auf den christlichen Kultus übertragen. Das Narren- und Eselsfest kam in Schwang und der naive Sinn des Volkes verhöhnte seinen eigenen Klerus. Ein Narrenbischof wurde gewählt, der mit seinen Narrendiakonen eine possenhafte Narrenmesse abhielt, während welcher das Volk in den tollsten Maskenanzügen in der Kirche umhertanzte, Zotenlieder anstimmte, Menschenkot oder altes Leder in die Rauchfässer warf, auf den Stufen des Hochaltars aß, becherte und Würfel spielte. Das Eselsfest knüpfte an die biblische Erzählung von Bileams Esel an. Einem Esel wurden geistliche Gewänder angetan, und während die Kirche vom ausgelassensten Toben widerhallte, wurde er unter Begleitung des Klerus feierlich in die Kirche geführt. Man feierte das Eselsfest wohl auch zum Andenken an die Flucht Josephs nach Ägypten, wobei die Rolle Josephs irgend einem Tölpel übertragen wurde. Statt des Segens schrie der Priester dreimal: »I – a!!«, die Volksmasse schrie entgegnend dreimal: »I – a!!!« Der größte Jubel aber entstand, wenn der aufgeputzte Esel, den man neben den Altar gestellt hatte, die Stimme für die seinige erkannte, und mit einfiel.

125. Zwei Hexen machen Donner und Hagel.

Nach einem Holzschnitt aus dem Jahre 1489

Wenn zu Herrenals bei Wien das Eselsfest begangen wurde, strömte halb Wien heraus. In Prozession auf Eseln reitend, kamen die Besucher zum Feste. Maskiert als Franziskaner, Mohrenkönige, Juden und Sarazenen, als Pilatus und Herodes, als zwölf Apostel usw. ritten die Teilnehmer nach Herrenals und hinter dem Zuge strömte die Geistlichkeit her. Gegen Abend löste sich das bunte Maskenspiel meistens in wüste Szenen auf. Zu Verona, woselbst der Klerus eine lebendige Reliquie hatte, nämlich ein Grautier, von dem sie behaupteten, es sei ein Abkömmling des Esels, der mit dem Öchslein an der bethlehemitischen Krippe gestanden habe und auf dem Jesus in Jerusalem eingeritten sei, war das Eselsfest besonders glänzend. Fromme Kinder ritten auf dem heiligen Grauchen, die Nonnen waren glücklich, wenn sie im Klosterhof den Esel mit Blumen bekränzen und auf ihm herumhopsen durften.

Von Fasten bis Ostern durfte in den Kirchen nicht mehr Halleluja gesungen werden. Daher schrieb man es auf einen Kreisel und peitschte solchen aus der Kirche. Zu Marseille zogen am Feste der heiligen Magdalena die schönsten Mädchen der Stadt halbnackend umher. Herrad von St. Odilien, die gelehrte und fromme Äbtissin, schildert in dem » Hortus deliciarum« den wüsten Charakter der kirchlichen Mummereien im 12. Jahrhundert also: »Nicht eine religiöse Zeremonie, nicht Handlungen der Verehrung, sondern solche der Irreligion und Ausschweifung werden mit jugenddreister Zuchtlosigkeit vollzogen. Mit vertauschten Kleidern kommen die Geistlichen als Krieger herangezogen. Zwischen Priestern und Kriegsleuten gibt es keinen Unterschied. In wüsten Zusammenkünften von Klerikern und Laien werden die Gotteshäuser durch Fressen und Saufen, Possenreißen, unsaubere Späße, offenes Spiel, durch Waffengeklirr, durch die Anwesenheit notorischer Dirnen, durch weltliche Eitelkeiten und Unordnungen aller Art entweiht. Nie aber gehen solche Versammlungen ohne Händel auseinander, hätten sie auch noch so friedlich angehoben.«

Dergestalt trieb der Klerus selbst Hohn und Spott mit dem, was er sonst dem Volke als das Heiligste anpries. Aber freilich, er war dazu gezwungen. Denn bei aufmerksamer Prüfung erscheinen uns diese tollen Lustbarkeiten als die Sicherheitsventile, aus denen die von dem Klerus gewaltsam unterdrückte Sinnlichkeit immer wieder überschäumend hervorbricht.

Schon in den Tagen Gregors des Großen glich die Messe einem kirchlichen Schauspiel der Leiden Christi. In Wechselsängen tönten bald die Klagen Jesu, bald die Worte Pilatus an des Volkes Ohr, welches auch selbst chorsingend an der Handlung teilnahm, indem es die Soldaten und das jüdische Volk darstellte. Rezitative verknüpften durch Erzählung der Begebenheiten die rein lyrischen Teile miteinander. In lebenden Bildern wurden dem Volke Szenen aus dem Leben Christi und der Heiligen vorgeführt, wobei sich die Geistlichen in die betreffenden Kostüme warfen, und am Weihnachtsfeste erblickte das Volk in der Kirche die Krippe, die anbetenden Hirten, die Weisen aus dem Morgenlande; am Charfreitag sah es die Kreuzigung oder das Grab Christi; am Ostermorgen die Darstellung der biblischen Auferstehung. Immer weiter zog der Kreis dieser Dichtungen. Hatte ihnen zunächst, gleich dem ganzen Kultus, die lateinische Sprache zu Grunde gelegen, so mischten sich dem Text im Laufe der Zeit immer mehr landessprachliche Brocken zum besseren Verständnis bei, bis das Latein gänzlich abgestreift wurde. Jetzt begannen auch weltliche Elemente mit zu dichten und im 12. und 13. Jahrhundert verwischte sich beim kirchlichen Schauspiel allmählich der Charakter einer gottesdienstlichen Handlung. Dem Gesang wurde ein immer kleinerer, dem gesprochenen Wort ein immer breiterer Raum zugewiesen. Auch in der Stoffbehandlung hielten sich diese Schaustücke nun nicht mehr streng an den biblischen Text. In einem lateinisch-deutschen Osterspiele aus dem 13. Jahrhundert wird die Sünderin Maria Magdalena bereits völlig realistisch als eine Prostituierte aus dem »Gäßlein der schönen Frauen« vorgeführt, die die Freuden der Weltlust preist, sich einen Liebhaber sucht um dann durch die Engel, die ihr im Schlafe erscheinen, zur Buße gerufen zu werden.

126. Die heilige Cäcilie.

Nach einem Gemälde von Peter Paul Rubens

In Deutschland »Weihnachts«-, »Oster«- oder »Passionsspiele«, in England »Mysterien«, in Frankreich »Mirakelspiele«, in Italien »geistliche Komödie«, in Spanien »Handlungen« genannt, übte dieses kirchliche Theater überall dieselbe unwiderstehliche Zugkraft auf das Volk aus. Mit dem Eifer des Fanatismus widmete sich deshalb der Klerus seiner Vervollkommnung. Derselbe Klerus, der heute im Theater ein Haus des Teufels, in Dichter und Schauspieler verworfene Sünder sieht, stand im Mittelalter bunt aufgeputzt auf den weltbedeutenden Brettern vor einer atemlos lauschenden Menge. Welch ein großartiges Mittel zur Unterstützung der Pfaffenrhetorik war das bunte Theaterspiel. Deshalb herbei ihr Gläubigen! Heute möchte der Klerus die Theater schließen – 1409 ward zu Skinnerswell in England den Besuchern des Mirakels von Weltschöpfung und Weltgericht, welches volle acht Tage währte, gar ein tausendjähriger Sündenablaß förmlich garantiert! Und der Zulauf wurde immer größer. Die Kirchen konnten die Menschen nicht mehr fassen. So wurde die Mysterienbühne außerhalb der Kirche, auf dem Kirchhof, weitab von den Grabhügeln, aufgeschlagen. Hier tat das Mysterium fast noch größere Wirkung auf die Zuschauer. Neben sich die Grabsteine, die an den Tod mahnten, und auf der Bühne Engel und Teufel, Himmel und Hölle+… das Mysterium schlug die Gläubigen noch fester in des Klerus Banden.

Als die religiöse Schaubühne ins Freie trat, wurde sie auch größer. Heute schreit der Klerus über Entweihung der Religion, wenn ein Dichter einen biblischen Stoff auf der Bühne behandelt. Er selbst aber stellte in seinen mittelalterlichen Osterspielen auf einem dreistöckigen Bühnenaufbau Himmel, Erde und Hölle mit Gott, Maria, Engeln, Menschen und Teufeln breit und pompös hin. Nicht bloß Weltpriester und Mönche tragierten mehr. Die Kirche holte die Handwerker der Stadt und die fahrenden Schüler zur Darstellung seiner handelnden Personenmenge herbei. Und als ihre Darstellungskunst nicht ausreichte, da galt es dem Klerus nicht als Sünde, in Scharen die verachteten Gaukler zur Mitwirkung beim heiligen Komödienspiel heranzuziehen. Aus einem Erlaß Papst Innocenz III. vom Jahre 1210 ist ersichtlich, daß man damals bereits Jongleure als die berufenen Vertreter der mimischen Künste herangezogen hatte, die eine oder andere wahrscheinlich komische Rolle in dem Kirchenschauspiel zu übernehmen. Ja, wenn's ein »profaner« Dichter unternimmt, so ist's Sünde und Verbrechen. Wenn aber der Klerus dasselbe tat – so geschah es eben »zur höheren Ehre der Kirche«!

127. Symbolische Darstellung der Macht des Papsttums.

Links der Bau einer Kathedrale

Nicht immer ging es bei diesen Schaustellungen reinlich her. Dicht neben der religiösen Moral stand oft breit die Zote. Bis ins 13. und 14. Jahrhundert hinein eifern immer wieder die Päpste und Bischöfe, das Innere der Kirchen wenigstens vor den skandalösesten Ausschreitungen dieses kirchlichen Komödienwesens zu bewahren. Die Päpste hatten zumal alle Ursache zum Groll, speziell auf die deutsche Kirchenkomödie. Fiel doch manches scharfe Wort gegen das Lasterleben am Papsthofe, und Theodor Schernberg, selbst ein Kleriker, brachte unter dem Titel: »Das Spiel von Fraw Jutten, welche Bapst zu Rhom gewesen«, die Legende von der angeblichen Päpstin Johanna, auf die Bühne des Kirchentheaters. Der Engel Gottes stellte in dem erbaulichen Stück der Päpstin zuletzt die Wahl, ob sie lieber hier alle Schande auf sich nehmen oder der ewigen Seligkeit verlustig gehen wolle. Und Frau Jutta wählte das erstere. Unter dem Halloh der Zuschauermenge genaß sie auf offener Bühne eines Kindes – genau wie es die Legende erzählt – und starb während der Geburt. Ihre Seele aber stieg befreit aus der Hölle empor (vergl. auch Bild 40).

Stil und Sprache des mittelalterlichen klerikalen Theaters paßten sich ebenfalls durchaus der beschränkten Auffassungsgabe des Volkes an. Doch das Volk entwickelte sich weiter, während das Passions- und kirchliche Komödienspiel überhaupt auf seinem naiven Grundton verharrte. Deshalb kam auch die weitere Entwickelung des Theaters des Mittelalters in die Hände des Bürgertums, und besondere Kunstgenossenschaften von Gelehrten, Studenten und Zunfthandwerkern widmeten sich seiner Pflege. Manche von den rührend naiven und unfreiwillig grotesken Dialogen der mittelalterlichen Mönchskomödien sind uns erhalten geblieben, ja bis in unsere Tage hinein in bäuerlichen Gebirgsgegenden sogar gespielt worden. In einer Passionskomödie, die in einem schwäbischen Kloster aufgeführt wurde, tritt Judas zu den versammelten Pharisäern und es entwickelt sich alsbald folgender haarsträubend unsinniger Dialog: Judas: »Gelobt sei Jesus Christ, ihr lieben Herr'n!« Pharisäer: »In Ewigkeit! Judas, was ist dein Begehr'n?« Judas: »Ich will euch verraten Jesum Christ, – der für uns am Kreuz gestorben ist!« –

128. Teilansicht von Köln mit seinen vielen Kirchen.

Rechts der noch unvollendete Kölner Dom.

Nach einem Holzschnitt

[Text unleselich] Anton von Worms. 1531

In einer anderen Passionskomödie, »Die Sündflut«, die zu Ingolstadt zur Aufführung gelangte, läßt der mönchische Verfasser Gott-Vater selbst auftreten und über den vorsintflutlichen Menschensünden also reden: »Ist das, o Mensch, das Leben dein? – Der Henker soll Gott-Vater sein! – Es tut mich bis in den Tod verdrüßen – Daß i' euch Schwengl hob' machen müassen!« – Darauf u. a. Neptun zu Gott-Vater spricht: »Tut länger Ihr so barmherzig sein, – So schlagen's uns noch in d' Fressen 'nein, – Ein Exempel müaßt ihr statuier'n – Sonst tun's einem noch ins Haus hofier'n.« Es wickelte sich nun auf der Bühne der Archenbau sowie die ganze »Sintflut« ab, bis Noah opfert, worauf Gott-Vater spricht: »Potz Element, was riecht so süß? – Das ist zu meiner Ehr' gewiß. – Zum Zeichen, wie ich dir gewogen, – Nimm um den Hals den Regenbogen!«

Aber über all diesen Erzeugnissen der klerikalen Muse steht doch Pater Sauters: »Genius der Liebe.« In diesem Spiel kommt folgender reizvoller Dialog vor: Genius: »Nun, was bringt mir, lieben Bräute, euer Galantismus heute?« St. Lucia: »Herr, dir zum süßen Augenschmaus, stach ich mir selbst die Augen aus.« St. Euphenia: »Für dich, o Herr, zur Morgengab, schnitt ich mir Nas' und Lefzen ab.« St. Apollonia: »Viel weißer als das Elfenbein, siehst du hier Zähne, Herre mein.« St. Magdalena: »Ich bringe dir zum Opfer dar, meine schöne blonden Haar'. – St. Agatha: »Ich schenke dir zur Lust, meine abgeschnittene Brust.«

Darauf fiel der ganze Chor ein: »Pupillen, Mammillen und Zähne schneeweiß, jungfräulich Haar, Nasen und Lefzen und mehr solche War', steh'n heilige Liebe hier alle dir Preis!«

Welche Derbheiten bei diesen Passionskomödien fast immer mit unterliefen, dafür bietet die Geschichte des berühmtesten Passionsspiels, des Oberammergauers, das die biederen Landbewohner zur gründlichen Schröpfung aller schaulustigen Fremden heute noch regelmäßig alle zehn Jahre wiederholen, ein geradezu grotesk-tolles Beispiel. Beim Oberammergauer Passionsspiel wurde nämlich auch die Szene vorgeführt, in der der Verräter Judas Ischariot von Reue gefoltert sich aufhängt. Um nun die Wirkung recht grausig zu gestalten, stürzten sich jedesmal sofort nach seinem Tode aus allen Winkeln verkleidete Teufel auf den baumelnden Judas, zerrten ihn vom Baume herunter, rissen ihm den Leib auf und verschlangen mit greulichen Grimassen die Eingeweide des Jesusverräters – jedermann konnte sich mit eigenen Augen von der Wirklichkeit dieser Teufelsmahlzeit überzeugen. Ein Schaudern ging darum bei dieser Prozedur regelmäßig durch die Reihen der Zuschauer; das war der Höhepunkt des ganzen Schauspiels. Aber die Sache war trotz alledem nichts weniger als barbarisch. Unsere bauernschlauen Älpler waren auf eine gar kluge Idee gekommen: sie hängten im Dunkel der Nacht – Judas hängt sich doch des Nachts – einen Strohmann an den Baum, dessen Blechbauch mit einer riesigen Portion dünner Würstchen angefüllt war! Erst ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Nerven der Menschen feiner wurden und dieser Akt abstoßend wirkte, trotzdem längst alle Welt wußte, daß es »Dünn- und Dick-Gselchte Der Namen für eine oberbayrische Wurstart.« waren, die sich die Herren Teufel schmecken ließen, schaltete man diese Szene aus.

129. Die Wunder von Zell.

Nach einem mittelalterlichen Holzschnitt

Und von dieser Art war die Mehrzahl der klerikalen Komödien. Architektur, Bildhauerei, Holzschnitzerei, Malerei, Poesie, Musik, Gesang und Theater, sie waren die blendenden Hilfsmittel des Klerus; sie schufen die bunte berauschende und dabei doch wieder eintönig-düstere Apotheose der wirtschaftlichen und politischen Herrschaftsorganisation der Kirche. Aber wie der Gesamteindruck eines Kolossalgemäldes hervorgebracht wird durch die Mitwirkung und das Zusammenfließen der vielfachsten Farbennuancen, so erscheint auch das Bild der rhetorischen Machtmittel der mittelalterlichen Pfafferei erst dann vollständig, wenn man der Kunst und dem Kunsthandwerk, der ganzen Kirchenindustrie des Mittelalters bis in die kleinsten Kleinigkeiten nachgeht und sieht, wie alles arbeiten mußte, um die Kirche, die große Zentrale des Wirtschaftslebens des Mittelalters, auch zur Zentrale des ganzen Geisteslebens zu machen.

Doch als die wirtschaftlichen Grundlagen der Pfaffenherrschaft des Mittelalters durch den aufkommenden Kapitalismus zerbrochen und zerschlagen wurden, da vermochten auch alle die Machtmittel der Pfaffenrhetorik nichts mehr. Wie im Sturmwind brauste durch die gothischen Dome die Renaissance. Ihre jubelnde Daseinsfreude, ihre titanische Schaffenskraft, ihre Farbenfülle, sie waren das Morgenrot, welches die aufgehende Sonne der neuen Zeit ankündigte.