|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die pfäffische Armenpflege des Mittelalters. – Das Armenscherflein vom Überfluß. – Beim Aufkommen der Warenproduktion schwindet die Barmherzigkeit. – Der Landhunger der Kirche. – Wie die Bauern leibeigen gemacht wurden. – Der geistliche Zehent. – Seine Entstehung. – Die Sachsen und der Zehent. – Die Bauernplünderung durch den Zehent. – Sonderbare Abgabenbräuche. – Die Kirche, der Zins und der Wucher. – Das kanonische Zinsverbot. – Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft. – Die Juden und die Kirche. – Die hohen Judenabgaben als Ursache des Judenwuchers. – Die Juden dürfen mit päpstlicher Erlaubnis wuchern. – Die Judenschlachten des Mittelalters. – Die Päpste selbst müssen sich der Zinsherrschaft beugen. – Die Kirche versucht den Geldstrom aufzufangen. – Montes pietatis. – Kirchenbanken, Wucherbanken. – Der Ablaß. – Seine Geschichte. – Das Jubeljahr. – Die Volksausbeutung durch den Ablaß. – Weitere Belastungen.

Wer die Tätigkeit des Pfaffentums nach den Schilderungen seiner Lobredner bewertet, möchte glauben, die mittelalterliche Kirche wäre in allen ihren Teilen ein einziges großes Wohltätigkeitsinstitut gewesen. Ach, mit welchem milde leuchtenden Heiligenschein der Barmherzigkeit umgibt die Legende das Pfaffentum! Aus tausend geöffneten Kirchen- und Klostertüren reichen reiche Pfaffenhände der hilflosen Armut Speise und Trank oder trocknen die Tränen der Geängstigten, stillen die Schmerzen der Beladenen. Das ganze Wirtschaftsleben hat die Mutter Kirche mit unendlicher Weisheit und Güte geordnet. Den Faulen nötigt sie mit sanftem Zwange zur Arbeit, den Reichen befreit sie von seinem Überflusse. In ihren Händen sammelt sie den Ertrag der Arbeit der Völker und läßt ihn wieder in die Hütten der Bedürftigen fließen. In dankbarer Rührung bringen Bauer und Bürger den Zehenten auf den Altar der Kirche, schenken ihr in der Sterbestunde ihren irdischen Besitz, damit er wiederum den Armen zugute komme und sie desto sicherer ewigen Lohnes teilhaftig werden. Dem Sünder spendet die Kirche Trost durch den Ablaß und gerne wendet der Begnadigte der Kirche zum Danke hierfür ein größeres oder geringeres Geldgeschenk zu.

Es ist alles so weise geordnet! Wer das Bild auf sich hat wirken lassen, der steht um so entrüsteter vor der Verworfenheit der Kirchenfeinde, welche die Masse eines beschränkten Volkes aufgehetzt haben gegen ihre Wohltäterin, damit sie in blutigen Kämpfen sowohl die Wohltäterin selbst wie ihre Segnungen vernichten, ihr mit Hohn und Spott und Unglauben heimzahlen, was sie Gutes an ihnen getan hat!

84. Ein Bettler und sein Weib.

Aus dem Ende des 15. Jahrhunderts

Aber vor der kritischen Forschung zerfließt das schöne Bild pfäffischer Mildtätigkeit wie ein wesenloser Spuk und eine Ausbeutung der unterjochten Massen tut sich auf, so raffiniert und brutal zugleich, daß sie die gleichzeitige Volksausbeutung der weltlichen Mächte um ein Vielfaches zu übertreffen scheint. Wie hätte es auch anders sein können! Dieses Pfaffentum, welches in den vorigen Kapiteln geschildert wurde, sann nur darauf, die materiellen Grundlagen seines bequemen Lebens zu festigen, immer reicher zu werden, mochten dabei auch die Armen immer mehr verarmen.

Die ursprüngliche Vierteilung des Kircheneinkommens, wonach ein Teil dem Bischof, ein Teil seinem Klerus, ein Teil dem Bau und der Erhaltung der Kirchengebäude usw., ein Teil den Armen dienen sollte, hatte keine Geltung mehr, seitdem die isidorischen Dekretalien (siehe Kapitel III, S. 46) praktisch angewendet worden waren. Diese kühn erfundenen Dokumente hatten knifflich auseinandergesetzt, unter den Armen, denen das Kirchengut gehöre, seien die – Kleriker zu verstehen, die das Gelübde der Armut abgelegt hätten! Das Kirchengut war kein Armengut mehr. Die Pfaffen konnten für den eigenen Bauch sorgen und taten es auch.

Dabei hörten sie freilich nicht auf, sich der Armen anzunehmen. Allein wenn die feisten Mönche hungernden Armen die »Klostersuppe« reichten, wenn die Konzilien die Landpriester aufforderten, sich der Armen anzunehmen, wenn in den Hospitälern die Kranken gepflegt wurden, wenn für die aus den Kreuzzügen heimkehrenden Aussätzigen Häuser errichtet wurden, in denen man sie internierte, wenn in Zeiten von Mißwachs die Kirche Hungernde unterstützte, Witwen und Waisen aufnahm, bei Seuchenverheerungen die massenhaft Gestorbenen begrub, in Kriegszeiten die Vertriebenen aufnahm und ihnen Land zur Bebauung überwies, so tat die Kirche mit all' diesen von den Pfaffenhistorikern gepriesenen Wohltaten entweder nichts außergewöhnliches oder sie diente damit ihren eigenen Interessen. Die Kreuzzüge waren das große Blutvergießen für die Weltherrschaft des Papsttums. Die Kirche hatte die Kreuzfahrer durch Verheißung von Reichtümern, Eroberungen und herrlichen Genüssen hinausgelockt. Als sie wiederkamen, bleich und elend, hatte die Kirche gegründete Ursache, diese scharenweise umherwandelnden Opfer der Weltpolitik des Papsttums zu beseitigen, die Städte vor der Verseuchung nach Möglichkeit zu bewahren, sollte nicht die ganze Christenheit von Empörung erfaßt werden. Daraus erklärt es sich, daß in ganz Europa etwa 19 000 Häuser für die Aussätzigen entstanden und ein eigener Orden, die Lazaristen, die Aussätzigen zusammentrieb. Auch wenn die Klöster die Kriegsflüchtigen aufnahmen und ihnen Land gaben, diente dies dem Kircheninteresse. Diese Flüchtigen waren die heiß ersehnten Arbeitskräfte, die das Brachland bearbeiteten, daß es hundertfältige Früchte trug, und die man allmählich dem Kloster hörig machen konnte.

Vollends die Unterstützung der Bedürftigen war im Mittelalter eine allgemein geübte Sitte, keine kirchliche Ausnahmeerscheinung. Reich und arm wohnten eng bei einander und bei den Festen des Adels, der Städte, der Handwerker, der Bürger, sowie vor den Kirchtüren und den Palasttoren der Reichen, drängte sich das mittelalterliche Lumpenproletariat in großer Zahl (Bild 67). Ihm vom eigenen Überfluß zu geben, war ganz selbstverständlich und wurde gern geübt, denn die beschenkten Bettler waren alsdann die Lobpreiser und Ruhmredner vom Reichtum des Spenders. Mancher reiche Handelsherr in der Stadt gab, wenn er prunkend aus der Kirche oder dem Geschlechterhause tretend Silbermünzen unter die Menge warf, den Armen mehr als die breiten Bettelsuppen an den Klostertüren zu bedeuten hatten. Denn die Kirche gab ja den Armen auch nur den Überfluß, mit dem sie sonst nichts anzufangen wußte. Der ungeheure Grund und Boden der Bischöfe, der Klöster, der Kirchen, brachte einen Überfluß von Lebensmitteln, die man nicht verkaufen konnte, und da man sie nicht verfaulen lassen wollte, gab man sie den Armen. Dabei machten gar manche Bischöfe noch die Ausnahme, ihren Lebensmittelüberschuß lieber zur Haltung großer Mengen Kriegsvolkes zu verwenden, anstatt ihn an die Armen zu verteilen.

Aber als die Warenproduktion begann und die Städte Märkte für die Lebensmittel wurden, wandelte sich auch rasch die Gastfreundlichkeit und Mitteilsamkeit des Mittelalters in Habsucht und Unbarmherzigkeit. Die großen Grundeigentümer tauschten ihre Lebensmittel gegen Geld ein. Das Geld wurde aufgehäuft; in Stadt und Land prunkten die Besitzenden lieber mit einem rohen Luxus, als daß sie den Arbeitern Dinge gaben, wofür sie Geld erhalten konnten.

Jetzt drängte sich das hungernde Proletariat, von den Türen der Reichen fortgewiesen, dichter an die Kirchen- und Klostertüren. Doch die Kirche paßte sich ebenfalls der neuen Lage an. Die Bettelsuppen der Mönche wurden immer dünner und immer öfter und nachdrücklicher mußte sich der Klerus daran erinnern lassen, daß er für die Armut sorgen solle. Die Geldgier der Pfaffen war nicht minder groß wie die des Bürgertums in den Städten.

85. Titelholzschnitt eines etwa um 1500 zur Warnung vor den Bettlern erschienenen Buches

Seit der Grund und Boden durch den Verkauf der Früchte der Bodenbewirtschaftung einen steigenden Wert bekam, war der Landhunger der Klöster und Kirchen nicht mehr zu befriedigen. Unermüdlich sannen sie darauf, wie sie ihre Liegenschaften mehren könnten. Hier geschah es mit sanfter Gewalt, dort mit Betrug und Brutalität. Mit dem Hinweis auf den Himmel wurde den Sterbenden ihr »irdischer« Besitz abgenötigt. Nicht immer ging es dabei rechtmäßig her. Schon in einer Verordnung Kaiser Karls des Großen vom Jahre 811 heißt es: »Heißt das Gott dienen, wenn Ihr (Geistliche) durch Schilderung der Seligkeiten des Himmels und der Qualen der Hölle die Leute verlockt, Euch ihre Güter zu schenken, ja wenn Ihr Euch selbst nicht scheut, sie zu Meineid und falschem Zeugnis zu verführen, um Eure Reichtümer zu mehren?« Aber auf solche Weise gelangten Kirchen und Klöster in Besitz reichen Bodens. Als in den Kreuzzügen der Adel, den gierigen Blick auf Beute gelenkt, auf der Kirche Verheißungen hin zum heiligen Grabe zog, ergatterte die Kirche viel herrenloses Land. Zu Ende des siebenten und Anfang des achten Jahrhunderts hatte die Kirche in Gallien bereits den dritten Teil des Grund und Bodens in Händen. Auch in Deutschland war ihr Besitz riesengroß. Von der Geistlichkeit zu Ende des Mittelalters in Bayern sagt ein Chronist, sie sei »reicher als die beiden anderen Stände«.

Für ihren riesigen Besitz an Grund und Boden hatte die Kirche eine verhältnismäßig dünn gesäte Bevölkerung. Als nun die Erzeugnisse der Landwirtschaft höheren Wert bekamen, weil sie verkauft werden konnten, fehlte es der Kirche an Arbeitskräften, diesen Umschwung der Dinge auszunutzen. Hatte sie vorher den Grund und Boden aufgesaugt, so bemühte sie sich jetzt Arbeitskräfte aufzusaugen. Sie beteiligte sich an dem allgemeinen Streben der Grundherren des Mittelalters, den Bauer seiner Freiheit zu berauben, damit er ihr höriger Arbeiter würde, und durch Auflegung neuer Fronden aus seiner Arbeitskraft immer mehr herauszuschlagen.

Fürsten, Adel und Städte gingen dabei den Machthabern der Kirche mit Tat und Beispiel voran. Denn Deutschland hatte im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert einen bedeutenden Aufschwung genommen. Der zünftige Gewerbebetrieb in den Städten hatte sich entwickelt und produzierte für weitere Kreise und entlegene Märkte, wobei ein reicher und machtvoller Handelsstand der Vermittler war. Die Weberei und die an die Kunst anstreifenden Gewerbe hatten eine bedeutende Entwicklung genommen. Eine Reihe von mehr oder minder großen Erfindungen, deren Glanzpunkte Schießpulver und Buchdruckerei waren, hatten die Hebung der Gewerbe befördert. Das hundertjährige Seemonopol der Hansa hatte ganz Norddeutschland wirtschaftlich mächtig emporgehoben. Alte Handelsstraßen zogen sich durch Deutschland, Städte, die an wichtigen Knotenpunkten lagen, wie Augsburg und Nürnberg, bildeten reiche Warenstapelplätze. Der Aufschwung in der Gewinnung von Rohmaterialien namentlich des Silberbergbaues, beförderte die allgemeine Aufwärtsbewegung der nationalen Produktion Deutschlands.

Der zunehmende Reichtum erzeugte den Luxus und mit ihm wuchs das Geldbedürfnis der Fürsten und des Adels. Die Steuern wurden drückender und während sich die Städte gegen sie durch Privilegien geschützt hatten, fiel die ganze Wucht der Last auf die Bauern, die Hörigen. Dazu kamen die Brandschatzungen und Erpressungen anderer Art. Der Adel, ohnedies benachteiligt durch die wachsende Fürstengewalt, die ihm von seinen kleinen territorialen Hoheitsrechten, als da sind Flußzoll- und Wegegeld-Erpressung, Fehde und faustrechtliches Beutemachen, eines nach dem anderen genommen hatte, war durch die Verwendung des Schießpulvers in der Kriegsführung, und die dadurch bewirkte Entwertung der schweren Kavallerie, die der Adel stellte, um seine Einnahmen aus militärischen Leistungen gebracht. Damit versiegte die Hauptquelle seiner Existenz und da er den Luxus, der aus den reichen Städten in die Schlösser und Burgen getragen wurde, mitmachte, geriet er in unaufhörliche finanzielle Verlegenheiten. Um ihre zunehmenden Bedürfnisse zu decken, mußten die »gnädigen Herren« zu denselben Mitteln ihre Zuflucht nehmen wie die Fürsten. »Die Bauernschinderei wurde durch den Adel mit jedem Jahre weiter ausgebildet. Die Leibeigenen wurden bis auf den letzten Blutstropfen ausgesogen, die Hörigen mit neuen Abgaben und Leistungen unter allerlei Vorwänden und Namen belegt. Die Fronden, Zinsen, Gülten, Laudemien (Lehnsabgaben), Sterbefallabgaben, Schutzgelder usw. wurden allen alten Verträgen zum Trotz willkürlich erhöht. Die Justiz wurde verweigert und verschlechtert, und wo der Ritter dem Gelde des Bauern sonst nicht beikommen konnte, warf er ihn ohne weiteres in den Turm und zwang ihn, sich loszukaufen.«

86. Ein Bettler, der, um sein Elend drastisch hervorzuheben, zur Hälfte als reicher Mann gekleidet ist.

Erschien etwa um 1600

Die Städte, unter der Vorherrschaft der reichen, alle städtischen Ämter besetzenden Familien stehend, schlossen sich dieser Ausbeutung an. Die Patrizier beuteten sowohl die niederen Stadtbürger wie die stadtuntertanen Bauern aus. Sie trieben Wucher in Korn und Geld, oktroyierten sich Monopole aller Art. Die städtischen Vögte und Amtleute auf den Dörfern trieben die Abgaben mit bureaukratischer Genauigkeit und aristokratischer Härte ein.

Die Einführung des römischen Rechtes in Deutschland wie die Käuflichkeit der Justiz, von den Fürsten zu einem lukrativen Handel gemacht, taten das Übrige, um die Lage der Volksmassen schier unerträglich zu machen. »Hilf Gott,« so rief in der Zeit dieser Not ein Flugblatt erbittert aus, »wo ist doch dieses Jammers je erhört worden! Sie schätzen und reißen dem Armen das Mark aus den Beinen und das müssen wir verzinsen. Wo bleiben hie die Stecher und Renner, die Spieler und Bankettirer, die da völler sind denn die kotzenden Hunde? Wo bleiben hie die mit ihrem Handlehen und Hauptrecht? Ja, verflucht sei ihr Schandlehen und Raubrecht!« Murner aber überschüttete in der »Schelmenzunft« die käufliche Juristerei mit ätzendem Spotte:

Es ist ein Volk, das seint Juristen,

Wie seint nur das so völlige Christen!

Sie thun das Recht so spitzig bügen,

Sie könnens wo man will hinfügen.

Daraus wird Recht fälschlich Ohnrecht,

Das machet manchen armen Knecht!

Der tiefgehende Haß, der beim Ausgange des Mittelalters das Volk gegen die Pfaffen nährte, hat darin einen Hauptgrund, daß die Kirche, die nach ihren Lehren verpflichtet gewesen wäre, gegen die Ausbeutung und Knechtung des Volkes durch Fürsten, Adel und Städte aufzutreten, diese Ausbeutung nicht bloß duldete, nein, selbst mitmachte, ja sogar übertrumpfte. Was die Kirche auch gegen Zinsnehmen und Wuchern für die Armen und gegen die Reichen sagte, die schlimmsten Wucherer, die ärgsten Volksbedrücker waren die Pfaffen. Wohl teilte sich auch der Klerus in eine aristokratische und eine plebejische Klasse und wohl erstanden unter den armen Geistlichen Kritiker der schändlichen Volksausbeutung, die für ihre Überzeugung zu sterben verstanden, doch in ihrer Gesamtheit war die Kirche mit dem weltlichen Ausbeutertum eng verbunden gegen das Volk. Weltliche und kirchliche Volksbedrücker bildeten eine große Ausbeuterfamilie. Oft waren es hier wie dort dieselben Namen, an welche sich der Haß des Volkes heftete, denn der Adel entsandte ja seine Sprößlinge in die fettesten Pfründen des Klerus und diese übten dort die gleichen Ausbeutungspraktiken, die sie auf den väterlichen Gütern mit rührigem Eifer erlernt hatten.

87. Ablieferung des Zehenten.

Nach einem Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert

In der gleichen Weise wie die weltlichen Herren brachten die Machthaber der Kirche die Bauern um ihre Rechte und Freiheiten, damit sie Arbeitskräfte zur kapitalistischen Ausbeutung ihres ungeheuren Grundbesitzes erhielten. Da die Bauern zäh am Überkommenen festhielten, erforderte die kapitalistische Versklavung einen langen Kampf. Aber die Kirche war ja gewöhnt, mit hundertjährigen Entwickelungen zu rechnen. Sie hat immer warten können. Ihre Mitglieder waren in solchen Kämpfen groß geworden und vorsichtig baute daher immer ein Prior, Abt oder Bischof auf dem weiter, was sein Vorgänger erreicht hatte. Gegen Ende des Mittelalters war das Ziel erreicht, die Bauern im Umkreis der Klöster waren abhängige Arbeitskräfte geworden wie ihre Brüder im Umkreis der Burgen und Städte.

Fast überall wurde dieses Ziel auf dieselbe biedere Weise erreicht. Klein fing man an: mit Aushilfen beim Wegebahnen und Flußdämmen usw., wo die Kraft der Klosterknechte nicht ausreichte. Der Bauer konnte sich solcher Hilfsarbeiten schlecht weigern, denn alles beruhte auf Gegenseitigkeit und des Klosters bedurfte der Bauer im Mittelalter. Es bot ihm Schutz bei Feuersbrunst, bei kriegerischen Überfällen. Mit dem Kloster durfte der Bauer es nicht verderben, und so leistete denn der Bauer, wenn auch widerwillig, die verlangten Arbeiten. Wie man aber im Mittelalter sagte: »Wer vom Papste ißt, stirbt daran,« so gehörte derjenige, der auf die Forderungen der Klosterleute auch nur den kleinen Finger reichte, bald mit der ganzen Hand, ja mit seiner ganzen Person dem Kloster zu eigen.

88. Ablieferung des Zehenten durch einen Bauern.

Nach einem Holzschnitt von Schäufelin

Die Klöster oder Bischöfe begannen ihre freien Bauern mit Lasten zu belegen gleich den unfreien. Sie verlangten ihnen Zwangsarbeiten ab, die sie nicht zu leisten hatten. Erhoben die Bauern keinen Widerspruch, so wurden diese Leistungen vermehrt. Klug wurde dabei jeder den Bauern ungünstige Zeitumstand ausgenützt. Oft zwang ein solcher den Bauern, schweigend Unrecht zu dulden und die Abwehr auf eine bessere Zeit zu verschieben. So wurde dann das Unrecht verjährtes Recht. Oder der mit Abgaben beschwerte Bauer, zu Zeiten außer stande, sie pünktlich zu leisten, erklärte sich bereit, die Abgaben abzuarbeiten. Flugs machte man daraus eine dauernde, jährlich wiederkehrende Fronarbeit. Gewisse Bauernschaften hatten gleich den Städten das Recht, wenn sie selber keinen Kriegsdienst taten, einen Kriegsvolk haltenden Grundherrn an ihrer Statt zu dingen, indem sie ihm ein jährliches »Schirmgeld« zahlten. Das Recht nahmen Klöster und Äbte den Bauern, zwangen sich selbst als »Schirmherren« auf – fast alle Klöster hielten im Mittelalter auch Kriegsvolk – trieben das »Schirmgeld« ein und brachten überdies die Bauern unter ihre militärische Gewalt, so daß sie dieselben nun erst recht bedrücken konnten. Oft griffen die kirchlichen Grundherren zur Urkundenfälschung und Meineid. Der Abt von Kempten im Allgäu ließ, wohl in Erinnerung an die famosen isidorischen Dekretalien der Päpste, eine Urkunde schmieden und präsentierte sie den aufsässigen Kemptener Bauern als einen Stiftungsbrief Karls des Großen, worin alle von den Bauern geforderten Leistungen als uralte Rechte des Klosters enthalten waren. Am 4. Juli 1423 beschwor vor einem Schiedsgericht der Kemptener Abt gar mit einem Meineid die Richtigkeit der Urkunde. Was tat's! Als er sich »in seinem Gewissen beängstigt« fühlte, wandte er sich an den päpstlichen Stuhl. Die vatikanischen Herren kannten solche Zustände. Der Abt von Kempten mußte dem Abt von Zwiefalten beichten, dann sprach ihn der Papst von seiner Meineidssünde los und ledig. Einfach, praktisch, billig.

Die Kemptener Bauern wandten sich, Recht suchend, an Papst und Kaiser. Aber weder von der einen noch von der andern Seite ward ihnen das Gesuchte zu teil. Alle Stifte und Klöster machten aus der Streitsache ihre eigene Sache. »Vierzehn Prälaten verbanden sich zusammen auf zwölf oder mehr Jahre, gemeinschaftlich den Streit wider die Bauern zu führen, die Geldkosten gemeinsam zu tragen und auf jede Art einander behilflich zu sein.« Sehr natürlich, denn sie machten es mit ihren Bauern ja genau ebenso wie der Abt von Kempten. Dessen Unrecht war das allgemeine Pfaffenunrecht!

Selbst die Strafmittel der Kirche mußten den Pfaffen bei der Bauernunterjochung helfen. Der Kemptener Abt sperrte die Bauern vom Abendmahl, ja von der Kirche überhaupt aus, bis sie sich willig zeigten, Fronden und Abgaben zu leisten gleich den Leibeigenen. Klagen und Beschwerden beantwortete er mit Block und Turm, Ehemänner legte er so lange in Ketten, bis ihre Frauen kamen und sich ergaben. Ja, die Bauern wurden noch verhöhnt. Johannes II., der 1481 zu Kempten den »Hirten- und Fürstenstab« übernahm und die Bauern besonders plackte und drückte, sagte zu seiner Verteidigung, »er mache es nur wie andere Herren auch«. Wahrlich ein nettes Zeugnis aus geistlichem Munde über die weltlichen und geistlichen Volksbedrücker des Mittelalters!

Die Klöster, Kirchen und ihre Gebieter konnten um so ruhiger das Geschäft der Bauernplünderung betreiben, als sie am letzten Ende der Unterstützung durch die militärische Gewalt des Reiches sicher waren. So auch in Kempten. Der Abt wandte sich schließlich an den schwäbischen Bund und dieser beschloß, »weil bei längerer Nachsicht alle Ehrbarkeit und Obrigkeit in Gefahr wäre, die Bauern mit Gewalt zum Gehorsam zu zwingen«. Die uralte, darum aber um nichts gescheidtere Melodie! Immer war der schuldige Respekt vor der hohen Obrigkeit gefährdet, wenn Bruder Hungerbauch sich einmal ernstlich wehrte, daß ihm der Hungerriemen wieder um ein Loch enger geschnallt werden sollte. Zur Nachtzeit überfiel ihr Kriegsvolk die Dörfer und Weiler von Kempten. Mit geweihten Hieben wurden die widerspenstigen Bauernschädel eingeschlagen und unter den wehrlosen Bauern ein furchtbares Blutbad angerichtet. Dann wurde den gänzlich Unterworfenen zu Memmingen »Recht« gesprochen: sie, die Untertanen, hätten dem Abt gehorsam, gerichtbar, dienst- und botmäßig zu bleiben, sie hätten jährlich an Steuer, Zins, Gült, Teilfällen, Hauptrecht und anderem das zu leisten, was sie bisher geleistet hätten, bis sie rechtlich bewiesen, daß sie es nicht schuldig seien. – Die Bauern waren dem Abt unterworfen.

So sind, gleich dem weltlichen Herrentum, die kirchlichen Volksbedrücker in allen Teilen Deutschlands verfahren. Erst List und Betrug, Fälschung und Meineid, um die Arbeitskräfte der Bauernschaft an den Grundbesitz der Kirche zu fesseln, und bei der ersten Empörung die blutige Niederschlagung durch die staatliche Gewalt, die die zeitige Unterjochung dauernd machte.

Mit Unerbittlichkeit und Hartherzigkeit trieb die Kirche von ihren Gläubigen die Kirchensteuer, nämlich den geistlichen oder Kirchen-Zehenten, ein. Der Klerus hatte schon frühzeitig erkannt, daß die Zwangsabgabe aus der Tasche der Gläubigen eine sicherere Grundlage seiner Existenz sei als das freiwillige Scherflein himmelbegeisterter Frömmigkeit. Die urchristlichen Gemeinden hatten von dem existiert, was kommunistische Opferfreudigkeit gab. Als sich in der werdenden Kirche der Klerus entwickelte, zeigte er neben dem Streben, Besitz anzusammeln, auch bald das andere Streben, seinen direkten Unterhalt von den Laien bestreiten zu lassen. Mit dem Schwinden des Kommunismus war auch die Opferwilligkeit geschwunden, aber was der Klerus nicht mehr freiwillig bekam, das suchte er nun zu erzwingen.

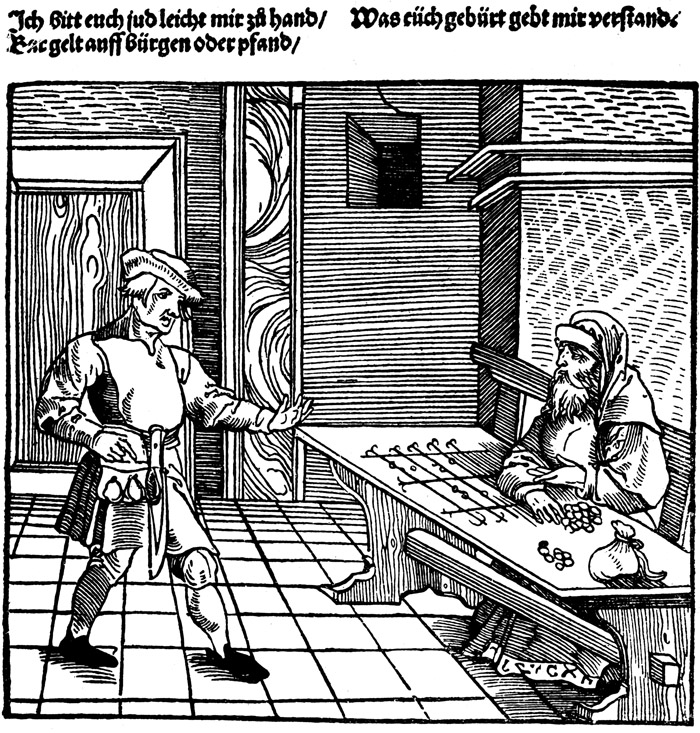

89. Jüdischer Geldwechsler leiht einem Adligen Geld.

Nach einem Straßburger Holzschnitt aus dem Jahre 1487

Der Zehent war zunächst eine Abgabe des zehnten Teils der gewonnenen Früchte. Er war schon die Steuerform der alten Völker, welche die Geldwirtschaft nicht kannten. Die Römer zwangen die unterjochten Völker, ihnen den Zehenten zu entrichten. Als die Germanen die Grenzen des Römerreiches überfluteten, den Ackerbau kennen lernten und so aus den Nomadenstämmen seßhafte Bauern wurden, kam der Zehente an Früchten und Vieh in die Hände der Könige. Dann breitete sich unter den Völkern das Christentum aus. Wo die Mönche Klöster gründeten und Ackerboden zu Eigentum hatten, den sie den Bauern verpachteten und bearbeiten ließen, verlangten sie den Zehent. Doch auch der Weltklerus erkannte frühzeitig, wie vorteilhaft für ihn solche Einnahme sei. Eigene sichere Einkünfte machten ihn unabhängig von der Gnade der vielen großen und kleinen weltlichen Herren. Der Klerus war gierig, den geistlichen Zehenten oder Dezem, den ihm die Bauern anfänglich freiwillig dargereicht hatten, zu einer festen Abgabe zu machen. Das war nicht leicht und erforderte Kampf. Aber die Kirche kämpfte ihn. Auf dem Konzil zu Macon, 585, hatte bereits die kirchliche Gesetzgebung den Zehenten als Recht der Kirche beansprucht mit frommem Hinweis, nicht auf die Habgier der Kleriker, sondern auf die mosaischen Gesetze. So umwob sie ihr materielles Verlangen mit religiösem Heiligenscheine. Aber sie stieß bei der Geltendmachung des Zehentrechtes lange auf heftigen Widerspruch, bis es dem Klerus gelungen war, das Schwert der weltlichen Macht für seine Forderung in die Wagschale zu werfen. 779 verlieh Kaiser Karl der Große in aller Form das Zehentrecht. Der Klerus jubelte. Erschien er den Laien doch nun als ihr geistlicher Oberherr, dem gegenüber diese steuerpflichtige Untertanen waren. Nach seiner ursprünglichen Bestimmung sollte der Zehent vor allem für Armenzwecke verwendet werden und der Bischof sollte darüber bestimmen. Aber die wahren Armen, für welche die Kirche mittels der Zehenten sorgte, wurden immer mehr die Geistlichen. Sie hatten ja das Gelübde der Armut abgelegt! Wehe dem Gläubigen, der es wagte, den Klerikern ihren Zehent vorzuenthalten. Mit Verweigerung aller »himmlischen Gnadenspendungen«, mit Bannflüchen und Austreibungen aus der Kirche rächten die »armen« Kleriker an Einzelnen und ganzen Gemeinden solches schändliche Verbrechen. Als Karl der Große in den Kämpfen zwischen Elbe, Niederrhein, Weser und Nordsee die Sachsen blutig und grausam niedergeworfen hatte, wurden die Unterlegenen auch gezwungen, den geistlichen Zehenten darzureichen. Mit besonderem Unwillen wehrten sie sich dagegen. Sie wollten nicht selber noch die fanatischen Kleriker füttern, welche die Unterjochten am Leben straften, wenn sie die vierzigtägigen Fasten nicht beobachteten, ihre Toten nicht beerdigten, sondern nach heidnischer Sitte verbrannten, oder sich der Taufe nicht unterzogen. Doch die »Armen« trieben den »Dezem« grausam ein. So schrecklich war dabei ihre Brutalität, daß selbst in diesen blutgewohnten Zeiten die Besseren sich dagegen erhoben. Alcuin, der Lehrer und Freund des Kaisers, eiferte in seinen Briefen: der Apostel Paulus habe es angedeutet, daß die Neubekehrten mit leichten Geboten, wie das kindliche Alter mit Milch, sollten genährt werden, damit der schwache Sinn nicht wieder von sich gebe, was er zu sich genommen. Darum sollte den Sachsen der Zehente nicht abgefordert werden. Wenn wir, im katholischen Glauben geboren und erzogen, uns nur mit Mühe zur Entrichtung des Zehenten bringen lassen, wieviel weniger wird der schwache Glaube und der heidnische Sinn jener Völkerschaften darein willigen? An die Bischöfe schrieb Alcuin: Der Glaube gehe nicht hervor aus Zwang, sondern aus freier Willensbestimmung. Wenn den Sachsen das Evangelium mit ebenso viel Eifer gepredigt würde, als der Zehente von ihnen eingetrieben werde, so würden sie die Taufe nicht verabscheuen. Die Bischöfe sollten praedicatores (Prediger), nicht praedatores (Räuber, Beutemacher) sein. Diese Auslassungen zeigen deutlich, daß die heidnischen Sachsen sich gegen den Klerus nicht, wie die Pfaffenhistorik es darzustellen sucht, aus Haß gegen den christlichen Glauben gewehrt haben, sondern Notwehr gegen die mit der Kirche zusammenhängende ökonomische Ausbeutung übten.

Als der Zehente sich erst eingelebt hatte, wurde er durch den Klerus mit großer Geschicklichkeit zu einem kunstvollen System der Volksausbeutung entwickelt.

90. Die Judenbraut. Eine reiche Jüdin.

Nach einer Kupferradierung von Rembrandt

Das Wort »Zehent« bezeichnete sehr oft bloß den Charakter, nicht das Verhältnis der Abgabe. Unter der Behauptung, daß die Gabe minderwertig sei, verlangte der Klerus wohl den neunten, ja manchmal den fünften Teil aller Frucht. Das geschah, als der Zehent ein Handelsartikel wurde. Stand dem Pfaffen auch bloß der geistliche Zehent ( decimae ecclesiasticae) zu, so wurden sie oft von weltlichen Grundherren, Adligen, Fürsten, Königen mit dem weltlichen Zehent ( decimae saeculares) belehnt. Oder sie kauften denselben, wie ja auch in den späteren Zeiten des Mittelalters, als das bare Geld einen höheren Wert bekam, Äbte und Bischöfe ihr Zehentrecht an irgend Jemand verhandelten. Solcher Käufer, der den Zehent nach seinem ungefähren Werte bezahlt hatte, wollte natürlich mehr als die Kaufsumme herausschlagen und übte alsdann die Praxis, durch allerlei Druck und Schliche unter dem Namen des Zehenten weit mehr als den zehnten Teil vom Steuerpflichtigen zu erpressen. Die Kirchengesetzgebung verbot dem Klerus schließlich den Verkauf des geistlichen Zehenten an Laien; nicht um diese Ausbeutung zu verhüten, nein, nur um zu verhüten, daß der Kirche ein Ausbeutungsrecht verloren gehe. Untereinander durften die Kleriker ruhig den Zehenten weiter verhandeln.

Die Zehentherren schufen, damit ihnen der Bauer auch nicht das Geringste entziehen könne, eine richtige Klassenteilung dieser Abgabe. Sie unterschieden einen Feld- und Hauszehent und hier wieder einen Groß- und Kleinzehent. Der große Zehent mußte vor allem »was Halm und Stengel treibt«, also auch von Heu und Wein entrichtet werden. Von Gemüsen, Obst, Wurzelgewächsen wurde der kleine Zehent entrichtet. Auch hier unterschieden die Zehentherren wieder einen Naturalzehenten oder Sackzehenten, je nachdem der Zehentherr die Frucht auf der Garbe beanspruchte oder nach dem Drusch sackweise. Von allem Vieh, welches der Bauer im Hause zog, mußte er den Blutzehent geben, bald ein Kalb, bald ein Lamm, bald ein Stück Geflügel. Aber auch von Nutzungen aus dem Vieh- und Geflügelbestande an Butter, Milch, Käse, Eier, Federn usw. beanspruchten die bedürftigen Klöster und Pfarreien den Zehenten. Ja, in manchen Klosterakten ist vom »Rauchzehent« die Rede. Er betraf die Haare der vierfüßigen Tiere. Nicht ein Haar aus dem Roßschweif durfte der – Bedürftigkeit des Klerus verloren gehen.

Fällte der Bauer in seinem Gehölz ein paar Bäume, flugs kam der Holzzehent nach Stämmen, Klaftern oder Buschhaufen in Betracht. Selbst wenn er ein Stück unkultiviertes Land in Angriff nahm, hielt der Klerus die hohle Hand hin und der Neubruch- oder Rottzehent war zu entrichten.

Das Zehentrecht hatte alles spitzfindig vorgesehen, so daß der Bauer, der »Zehenthold«, sich völlig in der Gewalt des Zehentherrn befand. Damit er den Zehentherrn nicht vorsätzlich schädigte, durfte er die Frucht nicht vor der Reife schneiden. War sie fertig, um in die Scheuer gebracht zu werden, so mußte der Bauer dem Zehentherrn Kunde tun. Dann kam des Klosters oder des Bischofs Vogt oder der Pfaff des Sprengels auf das Feld oder ins Haus des Bauern. Er kam aber nicht allein, sondern hatte vorsorglich ein paar bewaffnete Knechte bei sich. Angstvoll und unmutig stand der Bauer da. Aber alle Unterwürfigkeit nutzte ihm nichts, denn »der Kirche« ließ der Klerus nichts entgehen. Es nutzte dem Bauer auch nichts, daß er die minderwertigen Garben zusammenstellte, denn das Zehentrecht gab dem Zehentherrn die Wahl frei, wo er mit dem Zählen anfangen wollte. Beim Obst nützte es dem Bauern nichts, daß er die Bäume vorher schüttelte, um zu sagen, der Wind habe von der Ernte ein Teil genommen, denn auch das Fallobst war im Zehentrecht vorgesehen. Hatte der Bauer ein zehentpflichtiges Stück Vieh verkauft, so störte sich der Zehentherr nicht an dem erzielten Preis. Am Ort stellte er fest, was das Vieh wert war, und davon mußte der Bauer zehenten. Im Würzburgschen setzten die Zehentherren selbst die Zeit der Lese für die Weinbergsdistrikte fest, sodaß der Weinbauer nicht Herr der Trauben war, die er mit seinem Schweiß gezogen hatte. Er mußte mittels geaichter Butten lesen, worauf die Zehentknechte aus jeder Butte sofort ein Fünftel Eimer entnahmen.

91. Juden in der Synagoge zu Amsterdam.

Nach einer Kupferradierung von Rembrandt

Manche Klöster und Pfaffen scheuten selbst die Kosten des Transportes. In solchem Falle hatten sie den Bauern noch einen besonderen Pfortzehent, das heißt, die Verpflichtung auferlegt, den genommenen Zehenten an die Pforte des Klosters oder der Pfarre heranzubringen.

Mit zahllosen Redensarten und Spottworten geißelte das Volk des Mittelalters diese Habgier des Klerus, die weit schlimmer noch war als die der weltlichen Herren. »Bodenlos wie des Pfaffen Sack.« – »Hat der Pfaff' ein Geld in Sicht, scheut er Wind und Wetter nicht.« – »Das Beste gehört den Pfaffen.« – »Pfaffen haben weite Ärmel.« – »Pfaffen segnen sich zuerst« usw.

Die Hühner seiner Zehentpflichtigen konnte unter allen Abgaben der Klerus am besten leiden. Das zeigen schon die Namen. Es gab Haupt- und Leibhühner, Rauchhühner, Erbzins- und Fastnachtshühner, Pfingst-, Sommer-, Herbst-, Ernte-, Wald-, Garten-, Heu- und Ehrenhühner! – Ein Zeichen wie gerne man vor gutbesetzter Tafel saß (Bild 87 und 88). Oft wurden die Lehnspflichtigen mit ihren Zwangsabgaben offen verhöhnt und gehänselt. Der Lehnsmann eines Klosters zu Bologna mußte jährlich dem Abt einen Topf mit Reis und einem Huhn darin bringen und es Hochwürden unter die Nase halten, denn – er war nur den Dampf davon schuldig. Ein Bauernhof in Soest in Westfalen hatte die Verpflichtung dem Dominikanerkloster alljährlich ein Ei auf einem vierspännigen Wagen zu bringen. Im Quedlinburgschen mußten die Bräute dem Kloster einen »Stech- oder Bunzengroschen« bezahlen, im Paderbornschen mußten sie dem Kloster eine Bockshaut liefern. Mehreren schwäbischen Klöstern mußten die Bräute einen kupfernen Kessel geben, »so groß, daß sie darin sitzen konnten«; die Beweisführung, daß der Kessel das richtige Maß hatte, war natürlich das Hauptgaudium der frommen Mönche. Im Hildesheimschen war es Sitte, daß unfruchtbare Eheleute der Pfarre alljährlich »wegen des Abgangs an Taufgeld und damit man mit ihrem Unvermögen Geduld habe« einen »Geduldshahn« opferten.

Die geistlichen Zehenten bestanden, bis die politischen Umwälzungen der neueren Zeit sie abschafften, die Staaten die Klöster säkularisierten oder die neuere Agrargesetzgebung sie ablöste. Die Bauern des Mittelalters aber drückte die schreckliche Last schier unerträglich.

Mit der Entwicklung des Handels und der Geldwirtschaft steigerte sich diese Ausbeutung noch. Unter allen gesellschaftlichen Mächten hatte sich die Kirche am meisten gegen den aufkommenden Kapitalismus gesträubt. Als er sieghaft blieb, verstand sie es wiederum, sich den veränderten Zeitverhältnissen anzupassen. Zins und Wucher blieben ihr keine unbekannten Begriffe.

Die Kirchenlehrer und die Kirchengesetze hatten zunächst das Zinsnehmen als abscheulichen Wucher verdammt und verboten. Dieses Verbot stammte noch aus der kommunistischen Zeit des Urchristentums. Die römischen Kaufleute, die bei billigem Einkauf und teurem Verkauf der Waren sich bereicherten, waren der Gegenstand tiefster Verachtung der urchristlichen Kommunisten. Chrysostomus eiferte im heiligen Zorn: kein Christ dürfe Kaufmann sein und wolle er es dennoch, so sei er auszustoßen aus der Kirche des Herrn. Neben den Kaufleuten traf härteren Tadel noch die Zinsforderer, da sie gleicher unchristlicher Eigenschaften teilhaftig, die Nächstenliebe (d. h. die kommunistische Grundlage des Christentums) verletzten, denn sie gäben Geld und Ware ebenfalls grundlos teurer, als sie dieselben empfingen, und forderten diese selbst danach noch zurück. Die Sprüche der Bibel, die gegen Wucher und Zins sprachen, wurden eifrig zum Schutze des Kommunismus der Gemeinden verwendet. Augustinus, Ambrosius, Hieronymus verdammten als Wucher alles, was der Gläubiger außer dem verliehenen Kapitale des Geldes oder der vertretbaren Sachen vom Schuldner empfängt, sei es Geld, sei es irgend ein anderer Gewinn, unter welchem Namen er immer es fordert oder der Schuldner freiwillig es gibt.

Doch je mehr das sich ausbreitende Christentum in die römische Gesellschaft hineinwuchs, die Angehörigen der besitzenden Klasse zum Christentum übertraten und damit den Gemeinden ihren kommunistischen Charakter abstreiften, wurde der Kampf gegen den Wucher wirkungslos. Schon in den canones der Apostel wurden die Kleriker nachdrücklich und wiederholt ermahnt, sich weltlicher Geschäfte ganz zu enthalten bei Strafe der Ausstoßung aus ihrem »hehren Stande«; besonders sollten sie den Kaufhandel wie eine Pest fliehen und den Wucher meiden. Die ökonomischen Verhältnisse erwiesen sich stärker als der gute Wille der christlichen Theoretiker; der Klerus griff begierig nach jeder Gelegenheit sich zu bereichern.

92. Bauer und jüdischer Geldverleiher. Der Geldverleiher sitzt vor einem Rechenbrett.

Nach einem Augsburger Holzschnitt aus dem Jahre 1531

Es nützten deshalb auch alle Strafandrohungen der Synoden und Konzile, sowie der ersten Päpste nichts. Die Verbote wurden von Klerus und Laien umgangen. Man hörte schließlich ganz auf, Rügen und Strafen gegen den Wucher der Laien auszusprechen und bekämpfte nur den Wucher des Klerus. Aber die habgierigen Bischöfe verstanden die Kunst vortrefflich, zwischen den Maschen der Zins- und Wucherverbote sich durchzuwinden. Sie ließen sich vom Schuldner den Zins als »Geschenk« geben, statt Geld nahmen sie von ihm zu niederem Preise Sachen, sie schoben einen Laien vor, in dessen Namen sie den Zins forderten. Besonders griffen die Bischöfe zum Zwecke ihrer Bereicherung zu dem Kniff, Getreide, Oel, Wein zu einer an diesen Waren armen Jahreszeit auszuleihen und zur Erntezeit unter scheinbar gleichem Werte das 1½fache des Gegebenen zurückzuverlangen; oder sie liehen zu einer an Getreide reichen Zeit Geld aus, berechneten für dasselbe das nach dem derzeitigen Preise entsprechende Maß Getreide und ließen sich das nämliche Maß in einer an Getreide armen Zeit zurückgeben. Ach, wie erfinderisch waren zu allen Zeiten die Pfäfflein, wenn es sich darum handelte, den eigenen Bauch zu füllen!

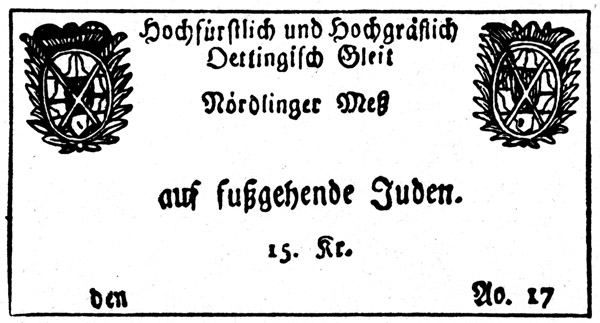

93. Judengeleitschein zur Nördlinger Messe.

Aus dem 18. Jahrhundert

Als die christliche Religion Staatsreligion geworden war und die Machthaber ihre Eroberungspolitik mit dem weiten Mantel des Christentums deckten, war die kirchliche Gesetzgebung dazu gekommen, alles und jedes Zinsnehmen zu verbieten. Die Kirche konnte dies, denn rings um sie herrschte die Naturalwirtschaft. Der Handel war in den Stürmen der Völkerwanderung fast völlig erloschen. Wo er sich kümmerlich erhalten hatte, waren in der Hauptsache die Mönche, neben ihnen die Juden seine Träger. Es entsprach in jener Zeit den Interessen der Kirche, wenn sie sich gegen das Zinsnehmen wandte. Sie tat es mit Nachdruck und Zuversichtlichkeit, indem sie als Glaubenssatz aufstellte, widerrechtlich und sündlich sei es, die Nutzung fremden Kapitals zu vergüten.

Aber die Völker blieben nicht bei der Naturalwirtschaft stehen. Aus den Niederlassungen um die Burgen, Kirchen, Klöster, an den Flüssen und an den Kreuzungen der Heerstraßen entwickelten sich die Städte, aus der Arbeitsteilung auf den Fronhöfen das zunftmäßige Gewerbe. Der Handel keimte wieder empor. Es wurde nicht mehr Ware gegen Ware, sondern Ware gegen Geld getauscht. Der Handel hatte das Kreditgeben und das Zinsnehmen zur Voraussetzung. So wogte und brandete denn die aufgekommene Geldwirtschaft über die primitiven, in den Zeiten der Naturalwirtschaft entstandenen ökonomischen Gesetze der Kirche hinaus. Aber inmitten dieses Entwickelungsprozesses von der Natural- zur Geldwirtschaft fühlte sich die Kirche in der Autorität ihrer Lehren angegriffen und in ihrer Existenz bedroht. Sie wendete das kirchliche Zinsverbot nur um so schärfer an, aber das wirtschaftliche Leben spottete all' der Verbote, der Predigten, des Streites und es ist der größte Hohn auf das kirchliche Zinsverbot, daß schließlich nicht bloß Könige und Fürsten, sondern auch Bischöfe und Päpste borgen mußten.

94. Der Jude.

Nach einem Holzschnitt von Jost Amman. 1568

Die Art, wie die Kirche versuchte, sich gewaltsam gegen eine notwendige Entwicklung zu stemmen, inmitten der Geldwirtschaft an den Gesetzen der Naturalwirtschaft festzuhalten, brachte Elend und Unglück über große Teile des Volkes. Dabei verhinderte das Zinsverbot nicht den Wucher, es beförderte ihn im Gegenteil und es wurde eine der Ursachen der gräßlichen Judenschlachten des Mittelalters.

Die von der Kirche als die Mörder des Begründers der christlichen Lehre tief gehaßten Juden standen außerhalb der Christenheit. Von den ersten Zeiten des Christentums an sind sie namentlich von dem niederen Klerus auf das Heftigste verfolgt worden. Gerade diese klerikale Unduldsamkeit trug viel dazu bei, zu verhindern, daß sich die Juden mit der übrigen Bevölkerung vermischten. In der Umgegend der Klöster, den Zentren der Kultur in der ersten Zeit des Mittelalters, duldete man sie nicht oder nicht lange. So wurde es ihnen unmöglich gemacht, sich dem Ackerbau oder später dem Gewerbe zu widmen. Förmlich gezwungen sich durch den Handel zu ernähren, wurden sie dessen ausdauernde Förderer. Außerhalb der Christenheit stehend, standen die Juden auch außerhalb des kanonischen Zinsverbots. Sie konnten Zins nehmen und Geldgeschäfte treiben und taten es auch.

Die ganze herrschende Klasse des Mittelalters machte sich Judenhaß und Judenbegünstigung zu Nutzen. Das kanonische Zinsverbot war dazu die Ursache. Es brachte die Juden in eine privilegierte Ausnahmestellung, der aber, gerade weil das Zinsnehmen als Sünde galt, Haß und Verachtung anhaftete. Je mehr die Naturalwirtschaft sich zur Geldwirtschaft entwickelte, desto hemmender und drückender wurde das kirchliche Zinsverbot, desto öfter mußte der Christ den Juden als Gelddarleiher in Anspruch nehmen. Die Juden wurden das unentbehrliche Bindeglied zwischen Produktion und Handel, die Kapitalbesitzer, die Wucherer (Bild 89, 92 und 94).

Vom Papst bis zum niedersten Geistlichen nutzte der ganze Klerus diese Lage der Dinge aus. Und Fürsten und Städte machten es dem Klerus nach. Hatte der Jude vor dem Christen das Privileg des Zinsnehmens, also des Wuchers in der Sprache der Kirche, so mochte er dafür bezahlen. Die Judenschutzgelder wurden eingeführt. Sie waren die Zinseszinsen vom Wucher der Juden! Dabei wucherte auch der Klerus weiter. So klagte z. B. 829 der Bischof von Worms in einem Briefe über die hohen Zinsen, welche die Kleriker aus Darlehen von Armen fordern.

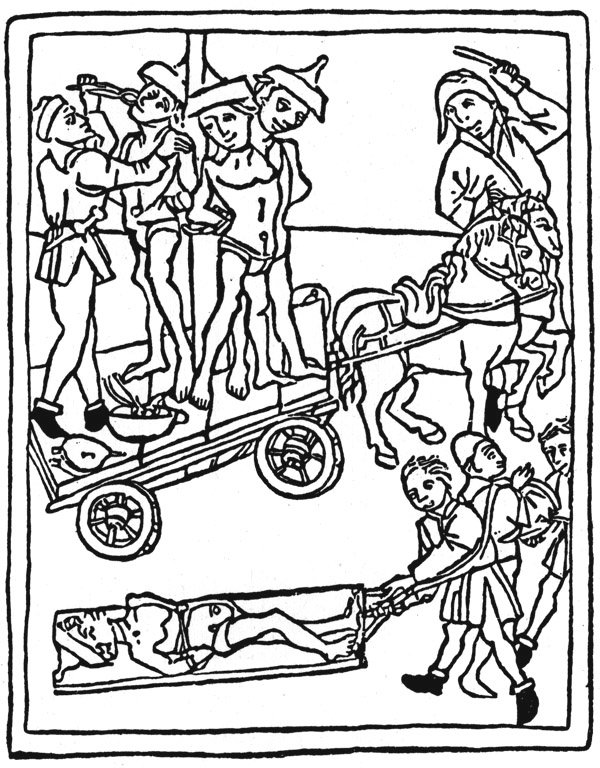

95. Marterung von Juden, die zum Richtplatz gefahren werden.

(Die Gemarterten haben alle als Zeichen, daß sie Juden sind, den Judenhut auf).

Nach einem Holzschnitt aus dem Jahre 1475

Das Judenregal war eine überaus einträgliche Geldquelle des Kaisers. Aber es war nur eine von den vielen Belastungen der Juden. Die Städte erhoben für die Duldung der Juden von diesen hohe Steuern, daneben ließen sie sie für die Befreiung von Wach- und anderen Diensten bezahlen. Wenn die Juden reisten, mußten sie sich besondere Judenpässe lösen; dieser Zwang bestand noch weit in die neue Zeit herein (Bild 93). Bei Aufführung neuer Stadtmauern wurden die Juden geschröpft. 1386 hieß es im Nürnberger Stadthaushalt: » recepta von der juden wegen 16,216 Pfg.«, 1387: »17,806 Pfg.«

Noch ergiebiger für ihre weite Tasche aber nützte die Kirche die Juden. Für die Päpste war der Judenwucher geradezu eine Notwendigkeit. Die Existenz jüdischer Geldleiher war noch der einzige Grund, der den völligen Zusammenbruch des kanonischen Zinsverbots hinausschob. Deshalb, und weil sie selbst von den Juden Gelder erhielten, machten die Päpste immer wieder den Juden für ihre Geldgeschäfte mit den frommen Gläubigen eine Hintertür auf. So beispielsweise Papst Innocenz VIII., der durch eine Bulle den Rat der Stadt Frankfurt a. M. hieß, den Juden Häuser zu geben, und gestattete, daß sie auf Zinsen liehen. Der Erzbischof von Mainz entwickelte 1255 in scholastischer Spitzfindigkeit: dem Christen sei Wucher verboten, Wucher (d. h. Zinsgeschäfte) müsse aber getrieben werden, also müssen die Nichtchristen wuchern, denen Wucher keine oder kaum eine Sünde sei. Der »Layenspiegel« sagt »von juden und anderen ungläubigen«: »Die Kirche will sy in dieser Sünde belassen, so haben sy umb den Wucher kain conscienz.« Ja, die frommen Herren der Kirche machten selbst allerlei Geldgeschäfte mit den Juden. So verpfändete 1291 der Erzbischof in Erfurt den Juden gar die ganzen Gerichtsgefälle und es galt dies nicht als etwas Außergewöhnliches. Dabei wußte die Kirche ihre Schutzjuden auch wieder gründlich zu schröpfen. Plötzlich wurde dekretiert, daß den Schuldnern ihre Judenschulden in Gnaden erlassen seien. So hatte das Papsttum zur Zeit der Kreuzzüge, und um die hungrigen Schnappsäcke des Adels »unter das Kreuzeszeichen« zu bringen, den Kreuzfahrern u. a. auch den Nachlaß ihrer Judenschulden als Lockmittel versprochen. Helf, was helfen mag: Jud' hinaus, Jud' herein, wie's der jeweiligen Politik gerade besser rentierte.

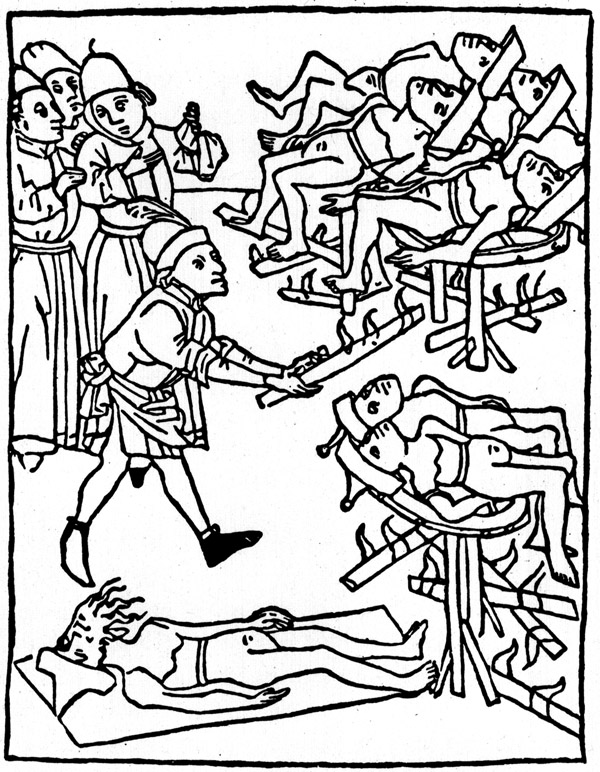

96. Marterung von Juden, die aufs Rad geflochten wurden.

(Die Gemarterten haben alle als Zeichen, daß sie Juden sind, den Judenhut auf).

Nach einem Holzschnitt aus dem Jahre 1475

Unter solchen Verhältnissen war das Geldleihen ein Risiko, welches sich der jüdische Bankier des Mittelalters hoch bezahlen ließ. Wenn der Christ in das Judenviertel schlich und Geld borgte, bekam er es auf wöchentliche Fristen, zu hohen Zinsen und drückenden Pfändern. Konnte er nicht rechtzeitig zurückzahlen, dann wuchsen seine Schulden rapide an und eines Tages war er ruiniert. Aber die Juden nahmen ihre Wucherzinsen nicht frei nach eignem Ermessen, sondern mit hoher obrigkeitlicher, kirchlicher und päpstlicher Bewilligung. »Die kanonische Gesetzgebung verhinderte nicht nur nicht den Wucher, sie arbeitete ihm sogar noch in die Hände und nach allen Flüchen und Verdammungsformeln legitimierte sie ihn sogar durch ein Hinterpförtchen, so daß gerade unter ihrer Herrschaft der Wucher eine Ausdehnung annahm wie nie früher noch später.« So muß der klerikale Geschichtsschreiber Ratzinger urteilen in seiner dem Bischof von Passau gewidmeten gekrönten Preisschrift über die Geschichte der kirchlichen Armenpflege. Es ist eben unmöglich, die klaren Tatsachen zu verdunkeln. Erlaubte doch sogar Papst Innocenz VIII. in seiner 1491 an den Rat von Frankfurt a. M. gerichteten Bulle, daß die Juden »1 Heller auf 1 Gulden für 1 Woche fordern« durften, d. i. also etwa 21 Prozent Zinsen! Die hohen Abgaben, welche die Juden an Fürsten und Kirche machen mußten, und die Unsicherheit des Geschäftes zwangen sie zu hohen Zinsen. Und die Kirche und die frommen Fürsten sahen die hohen Judenzinsen gerne. Je mehr der jüdische Geldleiher verdiente, je mehr konnte man ihn schröpfen. Man erpreßte aus den Juden immer höhere Schutzgelder und erlaubte ihnen, sie durch hohe Zinsen von Bürger und Bauer wieder hereinzuholen.

Mit jedem Schritt, um den die Entwickelung der Geldwirtschaft vorwärts kam, wurde dieser das kanonische Zinsverbot hinderlicher. Aber die Klerisei wollte sich nicht zu seiner Aufhebung verstehen. Es dünkte ihr gefährlich, vor allem Volke das kirchliche Dogma dem neuen Geiste der Zeit zu opfern. Denn kirchliches Gesetz war göttliches Gesetz und hatte ewigen Bestand. Dann aber sah die Klerisei auch mit scheelen Augen die Neuordnung der Dinge. Die bisher unbekannte und in ihrer Tragweite unberechenbare Macht des rollenden Geldes zertrümmerte die ökonomische Alleinherrschaft der großen Grundbesitzerin, der Kirche. Deshalb hielt die Klerisei, so lange es ihr irgend möglich war, am Zinsverbote fest.

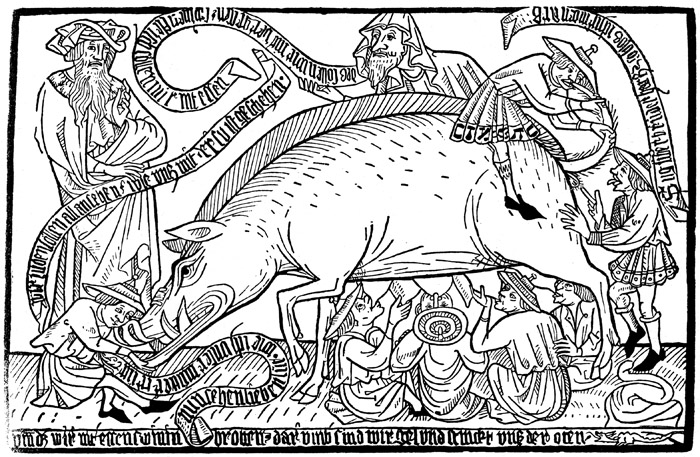

97. Spottbild auf die Juden.

Das Schwein, die jüdische Nährmutter.

Nach einem anonymen Holzschnitt aus dem Jahre 1475

Aber dem Handel war das Zinsverbot im Wege. Es trieb die Warenproduzenten, die Zunfthandwerker der schrecklichsten wucherischen, von der Kirche geduldeten und beförderten Ausbeutung in die Arme. Erkannte das Volk erst in der kanonischen Gesetzgebung gegen den Zins die Ursache des furchtbaren Druckes, dann mußte sich sein Grimm gegen die Kirche wenden. Deshalb waren die Pfaffen frühzeitig am Werke, die Aufmerksamkeit der Massen von der Hauptschuldigen, der Kirche, abzuleiten. Das Mittel zum Zweck war der Antisemitismus und die Roheit und Unwissenheit des Mittelalters machte es wirksam.

War in einer Stadtbevölkerung die unklare Wut über die Verschuldung beim Juden am höchsten gestiegen und beriefen sich die Juden laut darauf, daß ja Papst und Kaiser ihnen gestattet hätten, diesen Zins zu nehmen, dann schlichen die Mönche von Haus zu Haus. Oder sie standen auf der Kirchenkanzel und regten das Volk auf. Seit 1450 zog so in Deutschland auch der Franziskaner Capistrano umher. Ei wie gut, wie christlich und verständig erschien in dieser Männer Munde das kirchliche Zinsverbot! Wie doppelt niederträchtig war ihm gegenüber der Wucher des Mosche, des Ephraim und all' der Juden im Judenviertel! Die Wut des Volkes stieg noch, wenn die fanatischen Mönche die Juden der Zauberei beschuldigten, der Gemeinschaft mit dem Teufel, des Ritualmordes, der Brunnenvergiftung. Die Umstände waren solchen Anschuldigungen günstig. Die Stadträte zwangen die Juden, in der Judengasse abgesondert zu wohnen. Das war der schmutzigste, grausigste Winkel der finsteren Stadt. Verließ der Jude die Gasse, so mußte er durch besondere Kleidung, zumindest durch den Judenhut gekennzeichnet sein. Trug eine verheerende Seuche ihren Keim in die Stadt, so fand sie ganz natürlich in dem Schmutz der Judengasse zuerst ihre Nahrung. Von der Judengasse drang die Seuche dann weiter, und war es ein Wunder, wenn in blinder Wut das Volk die Juden jetzt beschuldigte, aus Christenhaß die Stadt verseucht zu haben? Inmitten all' des Hasses, der Verachtung, der erzwungenen Abgeschlossenheit hingen die Juden desto enger zusammen. Das gab ihnen wiederum einen geheimnisvoll-sektenhaften Charakter und erhöhte die allgemeine Abneigung.

98. Der Patriarch.

Aus: Das Papsttum abgemalt in seinen Gliedern.

Gezeichnet von Lukas Cranach. Text von Martin Luther

Wenn nun die Mönche hetzten, grollte der Volkszorn nach der Judengasse hinüber. Wenn man den jüdischen Geldleiher einfach totschlug, war man aller Schulden ledig! Und der Totschlag war eine um so geringere Sünde, wenn man das Geld der Juden – der Kirche gab. So tobten denn die Volkshaufen durch die Judengasse, schlugen die Juden tot, plünderten ihre Häuser und brannten sie nieder. Aus einzelnen Städten überbringen uns die Chroniken noch sichere Kunde der scheußlichen Judenmetzeleien. »In Basel«, erzählt der Chronist Wurstisen, »wurden die Juden nach der Weihnacht des Jahres 1348 in ein Oed des Rheins in ein hölzin Häuslein zusammengestoßen und jämmerlich im Rauch ersticket.« In Freiburg i. B. 1439 »an dem nächsten Fritag vor unserer Frowen Tag der Lichtmesse, da wurden alle die Juden, die zu Friburg in der Stadt waren, verbrannt, auch Kinder und tragent Frowen.« Das IX. Kapitel »Die Ketzer und die Kirche« zeigt uns eine solche schreckliche Judenverbrennung. Von der Judenverfolgung in Schaffhausen 1401 wird unter anderem erzählt, die Juden waren so gefoltert worden, daß man sie »auf dem Karren mußte zum Scheiterhaufen führen und hatte man ihnen die Waden an den Beinen aufgeschnitten und ihnen heißes Pech darein gegossen und wiederum zugeheilet und dann wieder aufgeschnitten, und dazu hant sie ihnen die Sohlen unter angebrannt, daß man wohl das bloße Bein hätte gesehen und sie wären nit verbunden gesin, und daß der Gemarterten einer redt: »ich weiß nit was ich verjehen (bekannt) han, denn bei der Marter hätt ich gesprochen, daß Gott nicht Gott.« Ähnlich grausige Szenen stellen die beiden Bilder 95 und 96 dar. Schlicht und naiv ist mit diesen wenigen Strichen eines der beschämendsten Kapitel der Menschheitsgeschichte für immer in unsere Vorstellung geprägt. In Eslingen versammelte sich angesichts der bedrohlichen Haltung der aufgeregten und mordlüsternen Volksmassen die ganze Judenschaft in der Synagoge, zündete dieselbe an und starb freiwillig in den Flammen. Ebenso in Speyer und Worms. In Erfurt schlossen sich die Juden in ihrer Gasse ein, steckten sämtliche Häuser derselben in Brand und erlitten so, an 6000 Menschen jedes Alters und Geschlechts den Tod.

99. Der Domherr.

Aus: Das Papsttum abgemalt in seinen Gliedern.

Gezeichnet von Lukas Cranach. Text von Martin Luther

Abbildung 101 zeigt die bekannteste dieser Judenschlachten, die Plünderung der Frankfurter Judengasse im Jahre 1614. Harmloser war es, wenn sich der Judenhaß mit Spottbildern begnügte und darin seine Wut austobte. Das berühmteste mittelalterliche Spottbild auf die Juden stellt unsere Abbildung 97 dar. Dieses Blatt stammt aus dem Jahre 1475 von der Land eines unbekannten, aber für seine Zeit sehr geschickten Holzschneiders. Weil die jüdische Religion ihren Bekennern den Genuß des Schweinefleisches verbot, so machte gerade deshalb der unbekannte Satiriker das Schwein zur Nährmutter der Juden und dem Zeitgeschmack entsprechend zum Teil in einer sehr derben Weise. Denselben Gedanken versinnbildlichen auch die Mahnsprüche, die sich auf den Bandrollen befinden: »Deß' sollen wir nit vergessen, Schweinefleisch sollen wir nit essen«, »Wir Juden sollen all ansehen, wie uns mit der Sau ist geschehen« usw. Von dieser Karikatur sind im Laufe der Zeit verschiedene Variationen erschienen. So harmlos derartige Blätter sich auch darstellen, so darf doch nicht vergessen werden, daß sie häufig ein sehr wirksames Hilfsmittel zur Schürung des Judenhasses waren.

Mit Blut und Tränen bezahlten die Juden die Folgen des kirchlichen Zinsverbotes. Aber die ökonomischen Verhältnisse zeigten sich machtvoller als die blutigen Judenverfolger der Kirche. Kaum vertrieben, mußte man die Juden wieder aufnehmen, weil man den Geldleiher nötig hatte.

Die Entwicklung des Handels rief die Wechsler hervor. Längs der alten Handelsstraßen, an den Haupthandelsplätzen, standen die Wechsel- und Darlehnsbanken, die Pfandhäuser, die städtischen Banken. Unter den Augen der Päpste wickelten sich die kaufmännischen Geldgeschäfte ab. Gerade in den reichen Handelsstädten Oberitaliens spotteten die ökonomischen Verhältnisse des kirchlichen Dogmas von Zins und Wucher. Die Päpste selbst mußten sich der Wechsler bedienen und den Weg gehen, den der Handelsverkehr ging. Der Klerus vermochte nicht mehr den Geldtransport aus den nordischen und deutschen Ländern nach Rom zu leiten. Bereits seit dem 12. Jahrhundert waren Krakauer Kaufleute bei der Einsammlung der von den Pfaffen für den Papst aus Polen und Litthauen erpreßten Gelder mit tätig, wechselten sie um und beförderten sie weiter. Seit 1352 hatte die Bankgesellschaft Alberti de Florencia in Venedig, Brüssel und Brügge eine derartige Macht erlangt, daß Papst Innocenz VI. sie bevollmächtigte, die kirchlichen Gelder aus Skandinavien, Preußen und Polen in Empfang zu nehmen. Zwei Monate nach Empfang zahlte dieses Bankhaus dem päpstlichen Hofe die Summen aus und die Päpste gaben gerne Zins, um dergestalt rasch in den Besitz der Opfergelder der Christenheit zu gelangen.

100. Der Wucherer.

Nach einem Holzschnitt von Hans Baldung Grün aus dem Jahre 1516

So vollständig hatte die Entwicklung der Geldwirtschaft das Zinsverbot durchlöchert, daß dieses geradezu ein Mittel zur Bewucherung des Volkes durch die privilegierten Kapitalisten wurde. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts litt namentlich das Volk in dem ökonomisch am weitesten entwickelten Italien fürchterlich durch den Wucher privilegierter Banken, hervorgerufen durch das Zinsverbot. Es mußte etwas geschehen. Doch das Dogma wurde nicht beseitigt. Die Kirche machte vielmehr den Versuch, sich nun selbst als Bankier aufzutun und, wie sie unter der Naturalwirtschaft den Grund und Boden an sich gerissen hatte, nun durch ihre Pfaffen den ganzen Geldstrom in und durch den Schoß der Kirche zu lenken. Ha, welche neuen riesenhaften Bereicherungsmöglichkeiten eröffneten sich da! Aber das flüssige Geld ließ sich nicht so leicht festhalten wie der Grund und Boden. Auch war der Kirche die Zeit nicht so günstig wie ehedem. So blieb das Beginnen ein kümmerlicher Versuch.

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts begann die Kirche eigene Darlehnsbanken einzurichten. Sie führten den Namen: » montes pietatis (Berge der Mildtätigkeit), italienisch monti di pietà«. Das erste Leih- und Pfandhaus dieser Art entstand 1463 zu Orvieto und bald folgten eine Reihe anderer italienischer, französischer und deutscher Städte. Die eifrigsten Verbreiter dieser Idee waren die Franziskaner. Zunächst sollten diese Leihhäuser dem kirchlichen Zinsverbot wieder praktisch Geltung verschaffen, indem sie den Geldbedürftigen gegen Pfand ein Darlehn gewährten und bei rechtzeitiger Rückzahlung das Pfand völlig zinslos wieder herausgeben. Die » montes« standen unter Aufsicht und Oberleitung der Bischöfe. Das Konzil von Trient hatte die Bischöfe besonders verpflichtet, die Verwaltung zu überwachen.

101. Plünderung der Judengasse zu Frankfurt am Main im Jahre 1614.

Nach einem Kupferstich von Hans Merian

In dem Kampfe um das glänzende Ziel strengte die Kirche alle ihre geistlichen Mittel an. Um Darlehen zinslos geben zu können und die unvermeidlichen Verluste zu ertragen, wendete man den » montes« milde Stiftungen in Hülle und Fülle zu. Erblasser nötigte man zu freigebigen Vermächtnissen, reiche Kapitalbesitzer zu Stiftungen, man stellte himmlischen und kirchlichen Segen für Schenkungen in Aussicht, und wo dies nichts nützte, verhieß die Kirche den Schenkern Adel und Ehren. Mochten die Verluste der » montes« auch noch so groß sein, die Kirche kehrte sich nicht daran. Wenn es ihr nur erst gelungen war, ihre Macht auf dem neuen Boden zu begründen, die weltlichen Banken zu verdrängen, dann konnte der Verlust durch geschickten Ausbau tausendfältig hereingebracht werden.

Aber der Versuch schlug fehl. Das Kapital strebte nach Vermehrung und die Kapitalbesitzer legten, trotz aller Lockungen des Klerus ihr Geld lieber in gewinnverheißenden weltlichen Unternehmungen an. Für die Kirchenbanken mehrten sich nur die Darlehnsnehmer und damit die Verluste, nicht aber die ausgleichenden frommen Stiftungen. Förmlich verzweifelt mühte sich der Klerus, das Loch des Defizits zu stopfen. Er griff zu gewagten Spekulationen, indem er den Vätern, die bei der Geburt einer Tochter den » montes« einen Betrag übergaben, verhieß, bei der Verheiratung der Tochter im 18. Lebensjahre und unter gewissen Modifizierungen den zehnfachen Betrag wieder herauszuzahlen. Vergebens. An ihrem eigenen Leibe mußte die Kirche den Zusammenbruch des kanonischen Zinsverbotes erleben. Sie war alsbald gezwungen, zur Deckung der Geschäftsunkosten und der Verluste von den Schuldnern der » montes« Zins zu fordern. Die Kirche selbst hatte dergestalt ihr eigenes Zinsverbot durchbrochen! Und nun gab es kein Halten mehr. Die Leihhäuser und Darlehnsbanken der Kirche, mit dem frommen Namen »Berge der Mildtätigkeit«, wurden die Stätten der schändlichsten Bewucherung der Armen. Kein Wucherer der Judengasse, kein weltlicher Wechsler und Händler beutete den darlehensuchenden Armen in so skrupelloser Weise aus, wie die Pfaffen in den frommen Kirchenbanken. Die Pfänder der Armen wurden unter ihrem wahren Werte taxiert, und wurde das Darlehen nicht pünktlich zurückgezahlt, so verfiel das ganze Pfand den » montes«, ob es auch die Höhe des Darlehens weit überstieg – pfäffische »Mildtätigkeit«!

Die Idee der Kirchenbanken ging bereits im Anfang ihrer Verwirklichung unter im Schmutz der Habgier und des Wuchers. Die neue, ewig ruhelose Kraft des Kapitals schlüpfte dem schwerfälligen Koloß der Kirche flink zwischen Händen und Füßen durch. Machtlos gegen die Entwicklung, die das Wirtschaftsleben genommen hatte, machte die Kirche sie mit und warf ihr Zinsverbot schließlich gänzlich ab.

All' das Elend aber, welches die Knechtung und Leibeigenmachung der Bauern, die Belastung durch den Zehenten, die Zinsgesetzgebung und Zinspolitik der Kirche über das Volk gebracht hatte, schrumpfte fast zusammen vor der geradezu ungeheuerlichen Ausbeutung, welche die Kirche in Form des Ablasses inszenierte.

102. Ablaßplakat aus dem 15. Jahrhundert. Etwa um 1450

Der Ablaß war ursprünglich nichts weiter gewesen als der Nachlaß einer von der Kirche auferlegten Bußleistung. Er war aus der Bußdisziplin der urchristlichen Gemeinden hervorgegangen. Schon auf Fürbitten der Märtyrer waren den Abgefallenen und zum Glauben Zurückgekehrten oft die vom Bischof verhängten Strafen nachgelassen worden. Als der Klerus gegenüber den Laien erstarkte und alle Rechte an sich riß, bekamen die Bischöfe auch das alleinige Ablaßrecht. Nach ihrem Gutdünken ließen sie nun gewissen Laien entweder die Bußen gänzlich nach oder milderten sie wenigstens, wenn die Laien die rechte Reue zeigten, das heißt, dem Klerus irgendwelche Vorteile zuwandten. Bald wurde es Sitte, zum Zwecke des Nachlasses der Kirchenstrafen »gute Werke« zu tun, zu fasten, Gebete zu verrichten, Wallfahrten nach den Gräbern der Märtyrer zu unternehmen, vor allem aber Almosen zu geben, also dem Klerus Geschenke zuzuwenden. Mittlerweile wurden aus den Bischöfen immer mehr auch weltliche Machthaber, deren Geldbedürfnis beständig stieg. Sie lernten das »Wergeld« kennen, die germanische Rechtsgewohnheit, Verbrechen durch Geldzahlungen auszugleichen, und sie führten diesen Brauch nun auch in der Kirche ein. Nun konnte man alle Kirchenstrafen durch Geld abkaufen und der Ablaß wurde eine unerschöpflich sprudelnde Einnahmequelle der Bischöfe.

103. Papst Bonifazius VIII.

Der Erfinder des Jubeljahrs. 1294 zum Papst erwählt, 1303 gestorben

Die Päpste waren sich bereits früh darüber klar, welche Steigerung ihrer Macht es bedeuten würde, wenn sie das Recht allgemeinen Ablasses in die Hände bekämen, und sie mühten sich alsbald, das Ablaßrecht der Bischöfe einzuschränken. Dadurch nahm das Ablaßwesen einen großen Aufschwung. Bei den Kreuzzügen wurde zum erstenmale die Wunderkraft des Ablasses allgemein erprobt. Die Teilnahme an den Kreuzzügen, also ein die Kirchen- und die Papstinteressen besonders förderndes Werk, wurde als Ersatz aller Genugtuung für geschehene Sünden betrachtet. Welches Verbrechen auch immer ein Kreuzfahrer begangen haben mochte, die eifernden Mönche verhießen ihm neben den schönen Weibern, den Genüssen und den Reichtümern des Orients, dem Nachlaß seiner Schulden auch den Nachlaß seiner Sünden und Verbrechen, nicht durch einen beliebigen Bischof, nein, durch den Vater der Christenheit in Rom selbst! Der Ablaß tat auf die Massen eine über alle Erwartungen große Wirkung; Grund genug für das Papsttum, ihn als Mittel zur Bewegung der Massen für seine Interessen immer sicher anzuwenden. Es entwickelte sich die Theorie von der Befugnis des Papstes, einen allgemeinen Ablaß an die Verrichtung eines bestimmten religiösen Werkes zu knüpfen. Alexander von Wales (gestorben 1245) gab dem Ablaß seine kniffliche Definition, um dem päpstlichen Stuhl die Möglichkeit zu verschaffen, Ablässe in endloser Reihe zu geben. Er begründete die Lehre von dem aus den überschüssigen Verdiensten Christi und der Heiligen gewonnenen Gnadenschatze der Kirche und Papst Clemens VI. sanktionierte feierlich diese Lehre durch seine Bulle von 1349. Schon Papst Innocenz III. hatte 1215 den Bischöfen das Recht der Ablaßerteilung beschränkt und den vollkommenen Ablaß ( indulgentiae plenariae) dem Papste vorbehalten. Das Geldbedürfnis der Päpste führte dazu, daß das Ablaßwesen die Grundlage der päpstlichen Finanzpolitik wurde. Der päpstliche Ablaß war das großartige Mittel, von einer Zentralstelle aus die ganze Christenheit wirksam zu besteuern und ihr Geld in einem ungeheuren Strome in die päpstlichen Kassen zu bringen.

Die pfäffischen Finanzleute des päpstlichen Stuhles übertrafen die Finanzkünstler der ganzen Welt an Erfindungsgeist, wenn es sich darum handelte, die Gläubigen zu schröpfen. Nie hat irgend ein Staat einen Finanzminister gehabt, der mit einer so diabolischen Geschicklichkeit wie sie die Schätze des Reichen und das Scherflein der Witwe herauszuholen vermochte. In einer Zeit, da die Bedrängnis der päpstlichen Kasse am höchsten gestiegen war, unter Papst Bonifacius VIII., erfanden diese Finanzleute das Jubeljahr (Bild 103). Am Schlusse eines jeden Jahrhunderts sollte ein allgemeiner Ablaß die zahlungsfähige Christenheit beglücken. 1300 wurde das Jubeljahr zuerst gefeiert und in solchen Massen strömten die Gläubigen nach Rom, mit solcher Begeisterung zahlten sie für ihre Sünden, daß flinke Pfaffen am Altar St. Peters Tag und Nacht mit Croupiersrechen unaufhörlich das geopferte Geld einstreichen mußten. So groß war das Gedränge in der Kirche, daß viele Gläubige erdrückt wurden. Weit über eine Million Menschen waren in Rom. Die Pest fand in dem Dunst und Schmutz dieser Massen reichlichen Nährboden und raffte an die zehntausend Wallfahrer hinweg. Nach einer ungefähren Schätzung belief sich der ganze Betrag dieses ersten Jubeljahres auf etwa 15 Millionen, eine für die damalige Zeit unerhörte Summe.

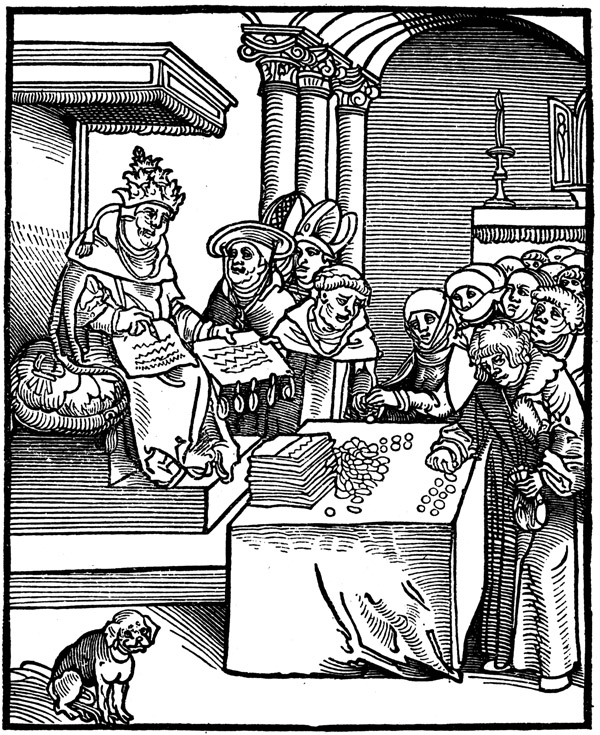

104. Der Ablaßhandel. Nach einem Holzschnitt von Hans Holbein

Ei, der fatalen Bescheidenheit, die solchem Segen auf ein Jahrhundert die Türe gesperrt hatte! Aber der Fehler ließ sich ja zum Glück korrigieren und Clemens VI. tat dies mit zwei Bullen von 1343 und 1346, welche das Jubeljahr schon nach Verstreichung eines halben Säkulums wiederkehren ließen. Aber Urban VI. war so geldbedürftig wie seine Vorgänger und schalt darum heftig auf deren kurzsichtige Finanzwirtschaft. Welche lange Zeit war ein halbes Jahrhundert für einen geldnot leidenden Papst! Was kümmern den Papst überhaupt die Jahrhunderte? War er nicht der Stellvertreter Christi? Hatte nicht Christus 33 Jahre auf der Erde gewandelt? Also ward alle 33 Jahre den Christen das Geld aus der Tasche jubiliert. Aber 1390 hatte das Jubeljahr für den Papst und Rom einen weniger guten Erfolg. Kurz entschlossen setzte darum Papst Bonifacius IX. ein Nachjubiläum an. Die Sünder, die nicht nach Rom zu bringen waren, suchte man im eigenen Lande auf. Zahllose Ablaßprediger, Pfennigkassierer der päpstlichen Finanz, überschwemmten die Lande, vor allem das völlig verpfaffte Deutschland. Sie boten den Ablaß für den dritten Teil der Summe an, welche die Reise nach Rom gekostet haben würde. Mit pompösen Zeremonien wurden die Kirchen von Köln, Magdeburg und Meißen zu Jubelkirchen ernannt, mit der Macht, allen dahin Wallfahrenden völligen Ablaß zu erteilen. Und das Geld klang im Kasten. Hei, wie die Gulden sprangen! 1400, 1423, 1450 wiederholten sich die Jubeljahre, bis 1470 Papst Paul II. festsetzte, daß alle 25 Jahre ein Jubeljahr gefeiert werden solle.

105. Aus: Leiden Christi und Antichristi.

Gezeichnet von Lukas Cranach, Text von Martin Luther und Melanchthon

Von den vielen Propagandamitteln, die zugunsten des Ablasses immerfort angewandt wurden, war natürlich das Bild eines der wichtigsten. Lesen konnte die große Masse nicht, aber der Sinn der Bilder ließ sich deuten, das machte die Bilder im Mittelalter zur Sprache der Analphabeten, derer, die nicht lesen können, und jeder, der etwas zu sagen hatte, griff daher stets zum Bilde, fügte es zum Mindesten seinem Texte bei. Beim Ablaß spielte die bildliche Agitation eine ganz besondere Rolle, denn das Geheimnis seines Erfolges war ja, sozusagen den Letzten heranzuholen, die Aermsten und Geringsten zu mahnen, in die Taschen zu greifen. Die Millionen Pfenniggeber machten den Erfolg aus. Jeder Ablaßbrief erschien daher, wenn man so sagen will, in allen möglichen illustrierten Ausgaben und prangte so von den Mauern der Kirchen herab, in denen die Ablaßkrämer ihre Buden aufgeschlagen hatten. Die Verbildlichung wirkte natürlich mit dem Mittel, das damals den tiefsten Eindruck auf die Phantasie der Massen machte und das war die erbarmungswürdige Darstellung der Leiden des Zimmermannsohnes von Nazareth. Das interessante Ablaßplakat aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, von dem wir hier eine Reproduktion vorführen (Bild 102) ist ein charakteristisches Zeugnis dafür. »Wer das Gebet spricht mit Andacht, der hat soviel Tage Ablaß als unser Herr Jesus Wunden hat empfangen durch unsern Willen.« Es folgt dann das Gebet. Dies konnten sicher sehr viele nicht lesen, zum mindesten hätte der gedruckte Text allein nicht genügt, dem half nun die beigefügte Illustration nach. Es zeigt uns die ganze Leidensgeschichte Jesu. Angefangen oben rechts mit dem Hahn, der Petrus warnend dreimal gekräht hat und der Kreuzesinschrift: J. N. R. J. (Jesus Nazarenus Rex Judäorum – Jesus von Nazareth der Juden König) bis unten links zur Verlosung Jesu Mantel durch die römischen Kriegsknechte unter dem Kreuz. Man sieht die Ruten und Peitschen, mit denen Jesus gestrichen worden, Judas Ischariot wie er ihm den Verräterkuß gab, den Essigschwamm der Jesus ans Kreuz hinaufgereicht wurde, die Nägel, mit denen man ihn anschlug, der Hammer, mit dem man sie einschlug, die Lanze, mit der er in die Seite gestochen wurde, die Würfel, mit denen um seinen Mantel gelost wurde – nichts fehlte, was die Phantasie der gläubigen Gemüter erfüllen konnte. Es ist die ganze naive Symbolik des Mittelalters, die sich hier ausdrückt, die aber ihre Wirkung niemals verfehlte – die strotzenden Papst- und Kirchenkassen bewiesen es.

106. Aus: Leiden Christi und Antichristi.

Gezeichnet von Lukas Cranach. Text von Martin Luther und Melanchthon

107. Jesus Christus hat selbst seine Schäflein geweidet.

Aus: Leiden Christi und Antichristi. Gezeichnet von Lukas Cranach. Text von Martin Luther und Melanchthon

108. In Wollust lebt dieser und Üppigkeit.

Aus: Leiden Christi und Antichristi. Gezeichnet von Lukas Cranach. Text von Martin Luther und Melanchthon

Mit den Jubeljahren erschöpfte sich jedoch diese Ausbeutung der Volksmassen nicht. Neben dem großen Ablaß liefen eine Menge anderer, auch örtlicher Ablässe. Bald hatte der Klerus für jedes Geldbedürfnis einen Ablaß zur Hand. Zu jeder Kirchweih gab es einen Ablaß. Galt es Geld für Kirchen- und andere Bauten aufzubringen, einem neuen geistlichen Orden auf die Beine zu helfen – flugs war ein Ablaß da. Hatte irgend ein Fürsten- oder Adelssprößling eine hohe Klerikersinekure zugeschanzt erhalten und besaß die Familie nicht das bare Geld, für des Sprößlings Versorgung dem Papst die übliche Kaufsumme zu bezahlen, so regulierte die fürstliche Zustimmung zu einem lokalen Ablaß im betreffenden Lande das Geschäft. Solcher lokale Ablaß gab bekanntlich auch den Anlaß zu des Augustinermönches Luther öffentlichem Auftreten gegen den Ablaßkram. (S. Kapitel XI.) Gegen Mitte des 13. Jahrhunderts war die ganze Finanzpolitik des päpstlichen Stuhles derart auf den Ablaß zugeschnitten, daß zu Rom eine besondere Kongregation von Bischöfen saß, welche sich einzig mit der Ausfertigung von Ablaßbriefen beschäftigte. Kein Verbrechen war verworfen genug, daß nicht ein Ablaß darauf zu erlangen gewesen wäre. (S. Kapitel III). Wo man ging und stand, überall streckte die Geldgier, ausgestattet mit dem Ablaßbrief, die hohle Hand hin. And selbst den Tod machte sie sich noch tributpflichtig; dafür ist das folgende mittelalterliche Volkslied ein treffendes Zeitbild:

Rasch und behend der Pfarrherr sprach,

Leut hand wir eine gute Sach,

Meßner richt die Kirchen zu,

Unser Nachbar Vogt ist todt, seid fröhlich.

Lauf zum Pfaffen in der Näch,

Daß sie kommen in die Zech,

Zum Gabriel, eya, eya,

Derselb hat viel guter fisch,

So sitz wir oben an dem Tisch,

Saufs gar aus, hodie der Bauer ist todt,

Der Bauer ist todt in diesem Dorf,

Giebt er kein Geld so legt man ihn nicht in Kirchhof.

Der Pfarrherr sprach zum Meßner schnell,

Mach mit dein Glocken ein groß Geschell,

Daß die Bauren in Kirchen gahn,

Darnach so zünd die Kerzen an, gar schnell,

Merkt ihr Bauern was ich rat,

Helft den armen Seel aus Not,

Gebt Pfenning, eya, eya,

Mit Vigil, Seelmeß, Jahrestag,

Das der Seel wohl helfen mag

Im Beutel. Hodi der Bauer ist todt,

Der Bauer ist todt zu dieser Frist,

Freut euch ihr Pfaffen, wann ein Reicher todt ist.

Der Pfarrherr sprach zu seiner Magd,

Dieser Todt ist mir nit leid,

Ein Weil hand wir zu fressen dran,

In unserm Haus, leb wir im Saus und gar fröhlich.

Elselein, liebes Elselein

So haben wir aber zu trinken Wein,

Sei fröhlich, eya, eya,

So laß uns haben einen guten Mut,

Als der Bauer der Bäurin thut

Im Kämmerlein. Hodie der Bauer ist todt,

Der Bauer ist todt zu dieser Frist,

Die Sach haben wir getrieben mit großer List.

Ein solches Pfaffentum bat und bettelte nicht. Es zwang, es preßte, es drohte dem Gläubigen sein Ablaßgeld ab. Kaum war des Papstes Ablaß bezahlt, da kam der Bischof- oder ein Kirchweihablaß, ein Kirchenbau-, ein Ordensablaß. And das alles preßte, saugte, drohte mit zeitiger und ewiger Verdammnis und ging nicht von der Schwelle hinweg, bis es seinen Ablaßpfennig in der hohlen Hand hatte.

Es ist klar, daß der jahraus jahrein immer üppiger wuchernde Ablaßkram auch die ernst mahnende Moral und die Satire aufstachelte. Haben die Ablaßkrämer es meisterlich verstanden, die bildlichen Mittel zu ihren Gunsten auszunutzen, wie uns der oben beschriebene interessante Holzschnitt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zeigt, so haben die Gegner des Ablasses die bildliche Propaganda wider den Ablaßhandel nicht minder geschickt gehandhabt. Prächtig und künstlerisch vortrefflich ist Hans Holbeins Holzschnittleiste (Bild 104): Vergeblich bittet der Arme um Erlaß seiner Sünden, höhnisch mißt ihn der Pater mit seinen Blicken, während der zahlungsfähige Reiche bereitwilligst für alle Missetaten Vergebung erhält; für den Zahlungsfähigen gibts selbst Ablaß auf Vorschuß. Rechts auf dem Bilde klingt das Geld im Kasten, hinten aber stellt der Papst bereits neue Ablaßbriefe aus, das heißt, schickt neue Ablaßkrämer aus, um noch mehr Geld der Dummen nach Rom zu holen. Des trefflichen Lukas Cranach Blätter (Bild 105 und 106) bedürfen keinerlei Erklärung. Das ist Volkskunst im besten Sinne des Wortes, sie kann in ihrer schlagenden Einfachheit heute so gut des Erklärers entbehren, wie vor vier Jahrhunderten, da diese Bilder in die Bürger- und Bauernstuben geklebt wurden, um den Brand gegen Rom zu schüren.

Zum Ablaß gesellten sich eine Fülle anderer Belastungen. Die Gelder für Messelesen, die aller Orten aufgestellten Reliquien, denen man sein Scherflein in den Opferstock werfen mußte.

Geld! Geld! Geld! war die Losung des Pfaffentums geworden und den schönen Bibelspruch: »Brich mit den Armen dein Brot«, hatte es in sein gerades Gegenteil verkehrt, indem es die ungeheuerlichste Ausbeutung trieb, welche die Welt je gesehen hat.