|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Lobpreisung des Mittelalters. – Wanderung durch eine mittelalterliche Stadt. – Die Macht des Klerus in den Städten. – Der Klerus gegen die »Neuerungen«. – Der Schmutz der Städte, eine Folge der asketischen Verachtung des Menschenleibes. – Die Unreinlichkeit der Mönche. – Der Klerus hetzt gegen den »Luxus« und befördert dadurch die Unsauberkeit. – Mittelalterliche Bordellwirtschaft. – Fünfzehnhundert Dirnen zum Konzil in Konstanz. – Kutten im Dirnengäßlein. – Das »Mönchslatein« in der mittelalterlichen Dirnensprache. – Das Verhängnis: Die Lustseuche und der »schwarze Tod«. – Pestbilder. – Angst und Bußtaumel. – Totentänze. – Geißlermanie. – Ein Geißlerzug. – Die Geißelei, eine Oppositionsbewegung gegen den Klerus. – Klerikaler Kampf gegen die Geißler. – Ausklang.

Wir haben in den vorigen Abschnitten das Wachstum der mittelalterlichen Pfaffenherrschaft gesehen. Wir beobachteten, wie inmitten der zusammenbrechenden römischen Gesellschaft sich die Organisationen des Urchristentums entwickelten und wie diese zu der internationalen Organisation der römischen katholischen Kirche zusammengepreßt wurden, umspannt von dem eisernen Reif der päpstlichen Macht. Wir sahen das Papsttum zur Weltmacht werden, sahen Klöster, Mönchswesen und Weltklerus sich ausbreiten, lernten die ökonomischen und rhetorischen Machtmittel der Pfafferei kennen und sahen so, wie die mittelalterliche Kirche heranwuchs zu jener »ungeheuren Kreuzspinne, die mit ihrem Fangnetze die Länder überspannte«.

Um das Bild vollständig zu machen und zu erklären, wie es möglich war, daß die politischen und sozialen Zustände heranreiften zur Revolution wider die Pfaffenherrschaft, ist es nun noch notwendig, die Wirkungen dieser Pfaffenherrschaft auf Volk und Volksseele zu schildern. Wir sehen dann das ganze Kulturleben des Mittelalters im Banne des Pfaffentums.

Die pfäffischen Mittelaltersüchtlinge wissen uns diese Periode in den prächtigsten Farben zu schildern. Seht des Mittelalters ragende Dome! Seht die Erzeugnisse des Kunsthandwerks und die Meisterwerke der mittelalterlichen Kunst! Seht seine Poesie, seinen Glauben, sein Heldentum! Seht die Behaglichkeit des mittelalterlichen Städtelebens, die so vorteilhaft absticht von dem Hasten und Drängen unserer modernen Groß- und Weltstädte. Seht die selbstzufriedene Gemütlichkeit der mittelalterlichen Wohnungen, zu denen wir uns zurücksehnen und die unsere Künstler und Baumeister noch immer nachzuahmen suchen. Um wieviel höher steht doch das fromme Mittelalter über der vielgepriesenen modernen Zeit!

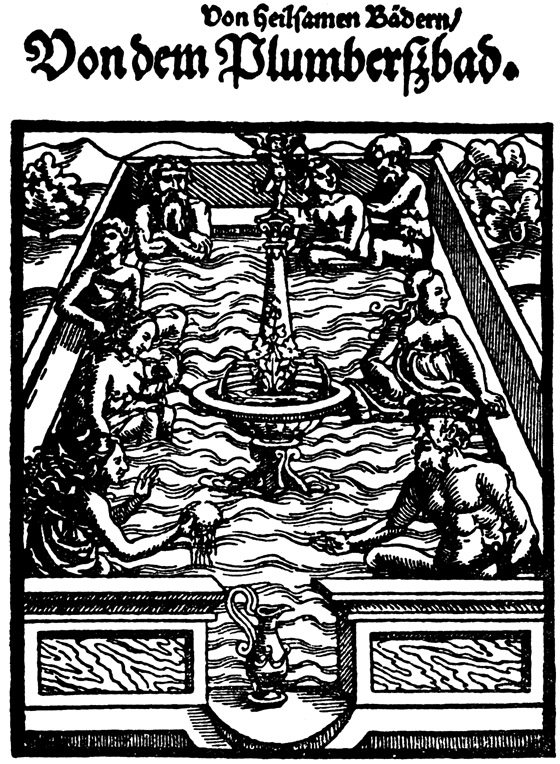

130. Gemeinsames Bad beider Geschlechter in Plummers (Plombières).

Titelholzschnitt eines Buches über die wunderbaren Heilwirkungen der Bäder Deutschlands

Bei näherer Betrachtung löst sich jedoch der mystisch-poetische Dunst, in welchen das Pfaffentum seine mittelalterliche Idealzeit einhüllt, in ein graues Bild trübseliger Wirklichkeit auf, die wir noch kennen lernen müssen, weil sie unsere Charakteristik der Pfafferei vervollständigt.

Seht, da liegt die Stadt! Man muß einen weiten Weg über eine unsichere Straße zurücklegen, um zu ihr zu gelangen. Die Straße ist schmal und uneben und wird meist nur durch zwei tiefe Radfurchen angedeutet, die sich durch düsteren, unheimlichen Wald, über weite Strecken Ödland, vorbei an Burgen adliger Zollräuber und Wegelagerer hinziehen. Es ist eine unsichere Zeit, in der das Menschenleben nicht viel gilt. Ritter und Pfaff teilen sich in die Herrschaft, bedrücken und knechten das Volk. Die Wahrzeichen ihrer Macht sieht man überall. Auf der Höhe reckt sich der Wartturm der Raubburg und im Grunde liegen die Gebäude des Klosters nicht minder trotzig da.

Nun taucht die Stadt auf. In ihrer ganzen Ausdehnung ist sie von Wällen, Gräben, Mauern, Türmen und wohlverwahrten Toren umgeben. Grau und düster, ein großes Gefängnis, dessen Menschen in völliger Abgeschlossenheit von der Außenwelt hinter ihren Steinmauern leben, so präsentiert sie sich (Bild 132).

In diesem Gefängnis herrscht der Klerus. Wie viele andere Städte, so ist auch diese entstanden rings um eine klösterliche Niederlassung. Aus den Bauern sind Ackerbürger, aus diesen Zunfthandwerker geworden. Immer dichter schoben sich die Niederlassungen derselben an den Klosterhof heran und, nachdem Stadtmauern und Türme errichtet worden waren und der Grund und Boden rar wurde, nachdem mit der Entwicklung von Warenproduktion und Handel das städtische Leben sich hob, verschwanden Äcker und Gärten aus der Stadt. Die Hausbauten reihten sich zu engen, krummen, feuchten Gassen. Nur die Kirche hielt zäh an ihrem Besitze. Um die Pfarrhäuser zogen sich prächtige Gärten, die Klöster behielten ihre breiten Höfe und ihr Gartenland. Hinter den Kirchen ließ man einen weiten Platz als Totenhof, auf welchem sich jeder dermaleinst sein Grab kaufen mußte. Als die Handwerkerbürger längst die Macht des Stadtadels, das Geschlechterregiment, gebrochen hatten, wußten sich die Pfaffen noch immer gegenüber den Bürgern zu behaupten. Ein langwieriger und zäher Kampf war nötig, bis man das eine oder die mehreren Klöster, die in den Städten lagen, endlich gezwungen hatte, den städtischen Verkehr über ihre Wirtschaftshöfe hinweggehen zu lassen, die Tore zu entfernen und schließlich diese Höfe in städtische Plätze zu verwandeln. Daher noch heute in manchen Städten öffentliche Plätze die Namen »Karthäuserhof«, »Mönchshof« u. a. tragen.

131. Das Frauenbad.

Nach einem Holzschnitt von H. S. Beham (Rechts der Badeknecht)

Trotz allem Zusammendrängen der Hausbauten war schließlich aller verfügbare Platz innerhalb der Ringmauern der Städte bebaut worden. Selbst längs der Mauern, sowie an die Kirchen angelehnt, wurden Hausbauten ausgeführt. Zu Erweiterungen der Städte entschloß man sich nur schwer, da zu solchen kostspieligen Unternehmungen das Geld mangelte. Alles sog die Kirche und der Klerus auf. So suchten sich die Städtebewohner denn einzurichten und rückten immer enger zusammen, auf Kosten ihrer Gesundheit und Sicherheit. Die schmalen Fronten der Häuser wuchsen an den Gassen empor. Stockwerk ward auf Stockwerk gesetzt. Die Balkenlage derselben reckte sich in die Gassen hinein, die durch das »Übergezimbere« noch enger, finsterer, stickiger und feuchter wurden.

In solchen Städten, in denen ein paar Klöster lagen oder ein Bischof regierte, hatte das Pfaffentum die Gewalt in Händen und verstand es, sie rücksichtslos auszunutzen. Wirksamer als von den Rathäusern aus wurde aus den Klöstern heraus der Gang der städtischen Politik bestimmt. Die Klöster unterhielten immer Waffenleute, die Bischöfe oft beträchtliche Söldnerhaufen, die gegenüber der Handvoll bewaffneter Stadtknechte des Rates gar sehr in die Wagschale fielen und die Bürger im Schach hielten. Das übrige tat die Kanzel und der Beichtstuhl. Die Bettelbrüder der Klöster gingen von Tür zu Tür, überall den Bettelsack hinhaltend, dem niemand die Gabe zu verweigern wagte. Sie kannten genau jedes Haus, jedes Familienglied und die fromme Demut der Frauen machte ihnen jedes Geheimnis offenbar. Sie erhielten die Stadtbevölkerung in Unterwürfigkeit unter die Pfaffenherrschaft und schürten eifrig gegen allen fremden Einfluß. In der Abgeschlossenheit lag ihre Gewalt.

Schon das äußere Bild der Stadt zeigt die Kirche als die große Aufsaugerin. Während sich über die Bürgerhäuser empor die massigen Steinbauten der Kirchen erhoben, waren diese Bürgerhäuser unansehnliche und unsichere Holzbauten. Noch zu Anfang des 15. Jahrhunderts gab es z. B. in Zürich nur wenige Häuser aus Stein. Das 1402 erbaute Rathaus bestand ganz aus Holz und hatte Fenster aus Tuch, die erst später durch gläserne ersetzt wurden. Dasselbe war in anderen Städten der Fall. Verheerende Brände mußten erst diese Städte einmal oder gar mehrfach in Asche legen, ehe die Hausbauten aus Stein erstanden.

Seitdem die Kirche sich aus einer vorwärtsstrebenden in eine reaktionäre Macht verwandelt hatte und zur Festigung ihres Riesenbesitzes die Kulturmenschheit auf einer bestimmten Stufe festbannen wollte, standen die Pfaffen allem Fortschritt hindernd im Wege. Jede Neuerung mußte gegen ihren Widerspruch erkämpft werden, denn von jeder solchen Neuerung befürchteten sie die Loslösung des Volkes von der pfäffischen Bevormundung und sie erregte deshalb ihr Mißtrauen. Bis auf den heutigen Tag ist sich darin die Pfafferei gleich geblieben und ihr Wahlspruch gegen allen Fortschritt der Zeit ist jene kurze und bündige Kapuzinerpredigt, die die Frage aufwarf: »Wer sind die Neuerer?« und die Antwort gab: »Esel sind sie, Amen!«

Aber dieses eigensüchtige Verhalten des Klerus hat sich an den von ihm im Mittelalter beherrschten Massen furchtbar gerächt. Der schmutzstarrende Zustand der mittelalterlichen Stadt ist nicht etwa leichthin auf die Faulheit und den Schlendrian der Bewohner zurückzuführen, nein, er ist die direkte Folge der vom römischen Klerus gelehrten asketischen Verachtung des Menschenleibes. Sie führte zu der unbeschreiblichen Unreinlichkeit der Stadtbewohner, die sich dann auch auf ihre Häuser und die ganze Stadt übertrug. Die dumpfen, niedrigen Stuben mit den vergitterten Fenstern wurden nur spärlich gelüftet. Überall lag Schmutz und Unrat. Bis ins 16. Jahrhundert hinein war in vielen Städten und Bürgerhäusern der Abort eine unbekannte Einrichtung. Hinter dem Hause verrichtete der Stadtbewohner seine Notdurft.

132. Mittelalterliches Städtebild.

Ansicht von Nürnberg etwa um 1450

Das Merkwürdige ist, daß das öffentliche Badeleben zu keiner Zeit eine solche Rolle im öffentlichen Leben spielte als gerade im Mittelalter. Doch war dasselbe nicht nur Reinlichkeitszweck, sondern mehr Mittel der Unterhaltung, des Vergnügens und der Sinnlichkeit, was nicht nur daraus sich ergibt, daß die beiden Geschlechter völlig nackt und gemeinsam badeten, was bei der natürlichen Derbheit des Mittelalters seine Erklärung finden könnte, sondern daß man den Aufenthalt im Bade über ganze Stunden, die Wohlhabenden über ganze Tage ausdehnten, Spiele, Gastereien und allerlei derbe Kurzweil dabei trieb (Bild 130 und 131). Erst die furchtbare Verbreitung der Pest und der Syphilis, die gerade in den Badehäusern ihren gefährlichsten Ausgangsherd bekamen, führten zu deren Aufhebung. Freilich ebenso sehr oder eigentlich noch mehr trug zu ihrem Verbot der Umstand bei, daß in den Badehäusern ein politisches Leben sich entwickelte, das sich der Kontrolle der Kirche und der städtischen Obrigkeit entzog. Gar manche Verschwörung gegen Klerus und Stadtregiment nahm von den Badehäusern ihren Ausgang. Des Badehauslebens ungeachtet verkam die breite Volksmasse in Schmutz und war mit allen jenen Krankheiten behaftet, die im Schmutze ihre Nahrung finden. Denn das Leben eines armen Hintersassen des reichen Patriziers war überhaupt ein elendes und man kann getrost annehmen, daß das, was ein alter Autor in seiner 1545 in Münster erschienenen »Kosmographie« von den Bauern sagt, auch auf die Stadtproletarier zutrifft: »Ihre Häuser sind schlechte Häuser, von Koth und Holz gemacht, uff das Ertrich gesetzt und mit Stroh gedeckt. Ihre Speis ist schwarz rucken Brot, Haberbrei oder gekocht Erbsen und Linsen. Wasser und Molken ist fast ihr Trank. Eine Zwilchgippe, zween Buntschuch und ein Filzhut ist ihre Kleidung. Diese Leute haben nimmer Ruh, früh und spat hangen sie der Arbeit an+… Da ist nichts, das das arm Volk nitt thun muß und ohn Verlust nitt aufschieben darf.«

Je enger die Gassen wurden und je höher die Hausbauten, desto elender wurde der Zustand dieser Gassen. In den Städten waren meist nur der »breite Weg« und ein paar andere Zugangsstraßen zum Markte, zu den Kirchen, zum Rathause, zum Kauf- und Waghause roh gepflastert; die Nebengassen hatten ungepflasterten Boden. Regenwetter verwandelte ihn in ein Schlamm- und Kotbett, so daß der Bürger beim Passieren der Gassen meist schwere Holzschuhe anziehen mußte. In die winkligen Gassen konnten nur spärlich Sonnenstrahlen dringen. So blieb denn der Boden wochenlang in seinem ekelhaften Zustande. Aus Gewohnheit entleerte der Stadtbewohner allen häuslichen Unrat vor das Haus. Stallmist, Scherben, Stroh und Kot häufte er in den schmalen Durchlässen zwischen den einzelnen Häusern auf. In übelriechenden Pfützen standen die Abwässer in den verstopften Gossen, sickerten in den Boden, drangen in die Brunnen und durchsetzten das Trinkwasser mit Krankheitskeimen. Da fast alle Stadtbewohner zur Deckung ihres Fleischbedarfs Vieh hielten, so wälzten sich tagsüber die Schweine im Gassenkot, drückten ihn breit und trugen ihn weiter.

Es sind zahlreiche Beweise dafür vorhanden, daß unter den Bewohnern der mittelalterlichen Städte die Pfaffen mit am allerunsaubersten waren. Namentlich die Mönchsklöster galten als unreinlich, wie man denn auch im Mittelalter das bezeichnende Volkssprüchwort kannte: »Er stinkt wie ein Kapuziner!« Die Mönche, die durch alle Bürgerhäuser kamen, trugen auch ihre Unreinlichkeit in diese hinein. Häufig auch sogar Krankheiten. Denn der Bettelmönch bettelte nicht bloß, er pflegte auch den Kranken, in dessen Haus er trat. Vom Kranken ging er wieder zum Gesunden, setzte sich an seinen Tisch, berührte seine Kinder und seine Hausgenossen und verbreitete die Krankheitskeime. Der Bürger aber küßte noch in Demut und Unwissenheit die Hand, welche sein Haus mit Unglück belastete.

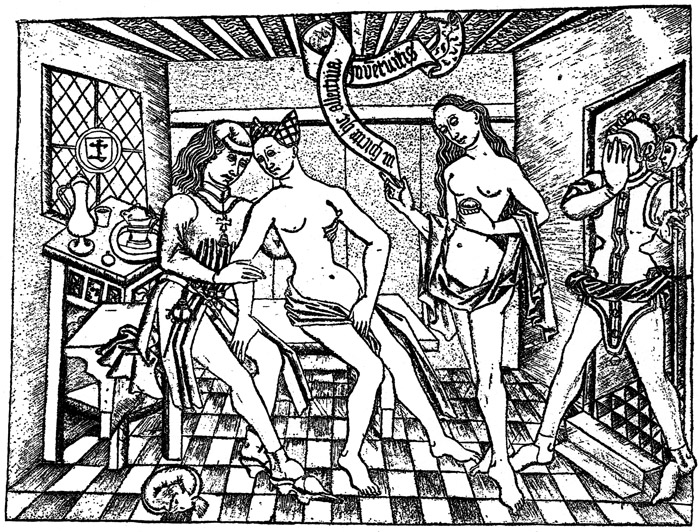

133. Im Frauenhaus.

Spottbild aus dem 15. Jahrhundert

Als der Handel den Städten Reichtum brachte und mit ihm ein höherer Lebensgenuß sich entwickelte, äußerte sich dieser auch in einer Verfeinerung der Lebensgewohnheiten. Die Wohnungen wurden behaglicher und gesünder, man begann die stehenden Mistpfützen vor den Häusern durch Anlegung von Gossen abzuleiten, zu gleicher Zeit die Straßen zu pflastern. In der Kleidung entwickelten die Stadtbewohner eine größere Reinlichkeit. Feine Linnen kamen in Gebrauch, und das Halten mehrerer Kostüme ermöglichte einen häufigeren Wechsel der am Leibe getragenen Kleidungsstücke. Freilich ging Hand in Hand damit die Entwickelung eines lächerlichen Kleiderluxus, der sich rasch steigerte und städtische Luxusgesetze, sogenannte »Kleiderordnungen« bewirkte. Diese Gesetze, welche genau vorschrieben, wieweit jeder im Kleiderluxus gehen dürfe, bekämpften nicht den Luxus an sich, sie schränkten ihn vielmehr nur für die »gemeinen Bürger« ein, so daß in der Enge des städtischen Lebens die gewöhnlichen Bürgerfrauen die hochmütigen Frauen des Stadtadels nicht mehr durch kostbarere Stoffe, längere Schleppen, künstlicher geklöppelte und genestelte Oberschuhe übertrumpfen konnten. Vielfach ist das obrigkeitliche Zetern über den Luxus im Mittelalter nichts als der reaktionäre Kampf gegen die höhere Kultur, wie ja auch heute noch alles Streben des Proletariats nach Erringung einer besseren Existenz als »Begehrlichkeit« denunziert wird.

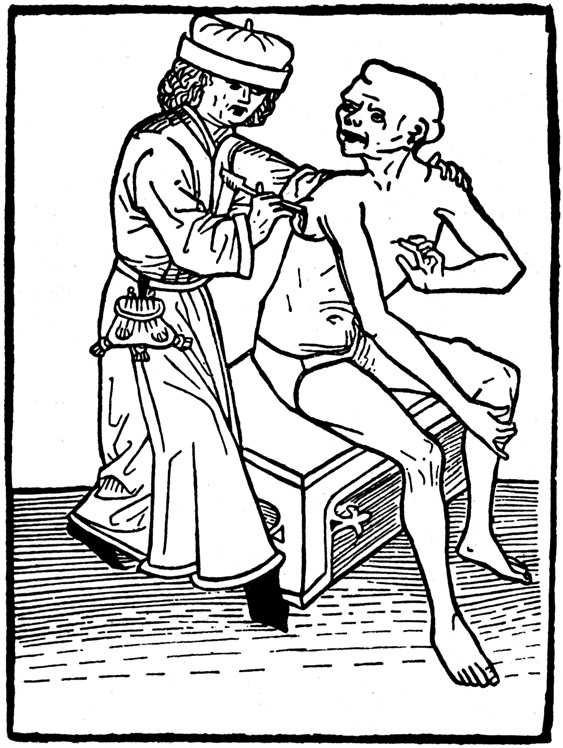

134. Pestarzt beim Beulenausschneiden.

Nach einem Nürnberger Holzschnitt aus dem Jahre 1482

In diesem Kampfe gegen den höheren Lebensgenuß waren die Pfaffen die fanatischsten Streiter. Auf ihre Hetze sind häufig die Luxusverordnungen zurückzuführen. Jede Äußerung der Lebensfreude galt ihnen als ein Anzeichen der Auflösung der unumschränkten Kirchenmacht. Bei jedem Aufwand rechneten sie neidisch die Guldensumme heraus, die dadurch dem Klerus verloren ging. So donnerten sie denn von der Kanzel herab in zelotischer Wut gegen den Fortschritt der Kultur. Die Bürger hatten einen stolzen Rathausbau aufgeführt, der die Bedeutung der Stadt versinnbildlichte. »Ei sagt, ist's nötig, solche Prunkpaläste zu errichten, darinnen nur weltliche Sachen beraten, weltliche Feste gefeiert werden und die des Teufels Wohnhäuser sind! Laßt uns ein Gotteshaus bauen!« Die Bürger brachten Butzenscheiben und Glasmalereien an den Fenstern an. »Hat Christus in Bethlehem solche bunten Fensterlein gehabt? Gebt euer Geld der Kirche, auf daß sie Gutes damit tue.« Als zu Mainz die Frauen zuerst mit Schleppen in die Kirche kamen, schrien die Pfaffen gemeinschaftlich gegen den »Pfauenschweif«: »Dies ist der Tanzplatz der Teufelchen und Gott würde, falls die Frauen solcher Schwänze bedurft hätten, sie wohl mit etwas der Art versehen haben.« Wo der niedere Klerus selbst dem Luxus Konzessionen machte, griff ihn die höhere Geistlichkeit bald mit Mandaten an. Schon 1317 erließ Bischof Johann von Straßburg ein Mandat, welches seinen Klerus für das schreckliche Verbrechen des Tragens farbiger Schuhe mit dem Bann bedrohte. So wüteten die Pfaffen nicht nur gegen die Auswüchse des Luxus, sondern gegen jeden höheren Lebensgenuß. Sie beförderten dadurch indirekt den Schlendrian der Stadtverwaltungen, den Hang zu Schmutz oder Unsauberkeit. Über die Schmutzhaufen der Winkelgassen stieg der Pfaff mit aufgehobener Kutte und anstatt zur Beseitigung des Schmutzes, riet er: »Freund, halt' dir die Nase zu und sorg' für dein zukünftig' Seelenheil. Alles andere ist gleichgültig.«

135. Kleidung eines Pestarztes im 17. Jahrhundert, um sich vor der Ansteckung zu schützen.

Nach einem Kupferstich aus dem Jahre 1656

Der Schmutz des Mittelalters fand sein würdiges Seitenstück in der mittelalterlichen Bordellwirtschaft. Während man uns heute vorzureden sucht, in der goldenen Zeit des Pfaffentums habe das Volk »moralischer« als in unseren »verdorbenen« Tagen gelebt, hat es tatsächlich keine größere Sittenlosigkeit gegeben wie zur Zeit der unumschränkten Pfaffenherrschaft. Die Art wie die Kleriker vornehmlich gegen den »Fleischesteufel« wüteten und ihre Gläubigen zur Heuchelei in »fleischlichen Dingen« erzogen, bewirkte bloß, daß die durch das enge Zusammenwohnen in den Gassen und den Mangel höherer geistiger Zerstreuung ohnehin genährte Sinnlichkeit gefährlich anschwoll. Die »Nothnumpft« (Notzucht) war in den Städten ein so häufiges und selbst durch Rädern und Vierteilen nicht zu besiegendes Verbrechen, daß man als Mittel dagegen die kasernierte Prostitution anwenden mußte. Jede Stadt hatte von obrigkeitswegen ihr »Frauenhaus« (Bild 133) oder »Jungfernhof«, ihre »gelüstigen Fräulein« oder »törichten Dirnen«, ihr »Dirnengäßlein«. Obrigkeitliche Verordnungen regelten genau den Preis und die Ausübung der Prostitution, schrieben den Dirnen die Kleidung vor, die sie anlegen mußten, wenn sie sich öffentlich zeigten, damit sie von den Frauen der städtischen Ehrbarkeit zu unterscheiden waren. In größeren Städten waren die Dirnen so zahlreich, daß sie eigene Zünfte bildeten. In Frankfurt a. M. wählten sie sich z. B. gar eine eigene Schutzpatronin gleich anderen Zünften und erkürten hierzu die heilige Magdalena. In Nürnberg konnten 1492 die »gemeinen Frauen im Tochterhause« an den Rat ein Gesuch um obrigkeitliche Bekämpfung ihrer Konkurrenz durch die »Bönhäsinnen« der Winkelprostitution richten und den Rat ersuchen, »solches um Gottes und der Gerechtigkeit willen zu strafen und hinfüro nicht mehr zu gestatten, denn wo solches hinfüro anders als bishero gehalten werden sollte, müßten wir Armen Hunger und Kummer leiden«.

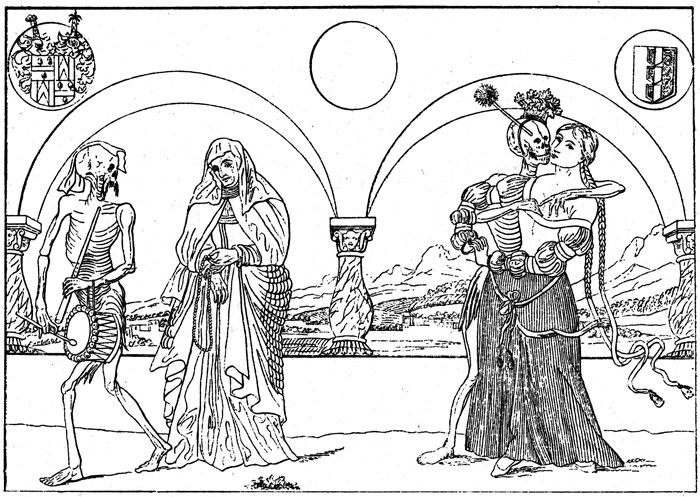

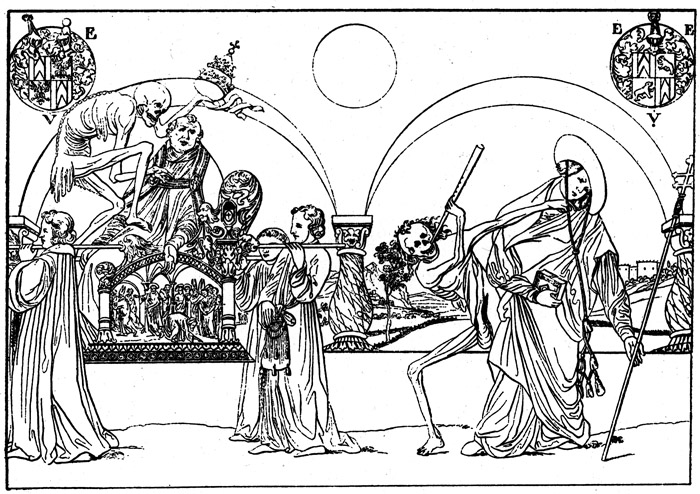

136. Berner Totentanzbilder.

Von Nikolaus Manuel aus dem Jahre 1515

Der Klerus hat die Bordelle nicht bloß geduldet, nein, die aus Kircheninteressen zur Ehelosigkeit verurteilten Pfaffen haben sie selbst und nicht zum wenigsten benutzt. Zwar verweist man darauf, daß im 13. und 14. Jahrhundert die Kirche in Deutschland Klöster, speziell für reumütige Dirnen aus den Frauenhäusern, gründete und ihnen die Möglichkeit gab, in diesen Klöstern als »Reuerinnen«, »Büßerinnen«, »Magdalenenschwestern«, von Nahrungssorgen ledig, Werke der Buße zu üben. Allein das tat die Kirche als Institution offiziell. Ihre Diener handelten dagegen oft anders, und je liederlicher der mittelalterliche Klerus durch das Zölibat wurde (s. Kapitel: Weltklerus, Zölibat und Beichtstuhl), desto häufiger sah man Kutten durch das Dirnengäßlein streichen. Das Konzil zu Konstanz von 1414 lockte an die fünfzehnhundert Dirnen an und ein Dirnchen soll sich in den Konziltagen die für jene Zeit höchst beträchtliche Summe von 800 Goldgulden verdient haben. Die Pfäfflein zahlten gut und wenn auch die Stadträte ihnen bei schweren Strafen das Betreten der Bordelle verboten, sie waren trotzdem da. Im 13. Jahrhundert ließ der Baseler Rat einen geistlichen Wollüstling entmannen und den sündigen Körperteil öffentlich zur Schau stellen. 1499 ließ der Rat von Augsburg vier liederliche Geistliche, an Händen und Füßen gebunden, in hölzernen Käfigen am Perlachturm aufgehängt, einem schmählichen Hungertod preisgeben. Wie schamlos müssen die Pfaffen in den Bordellen verkehrt haben, wenn man nur durch solche entsetzliche Grausamkeit noch glaubte, abschreckend auf sie einwirken zu können! Auch die Tatsache, daß in fast allen Städten in den Statuten der Freudenhäuser neben den Juden ausdrücklich auch den Pfaffen durch den Stadtrat der Besuch verboten war, zeigt, wie überall die liederlichen Pfaffen die Bordelle frequentierten. In Avignon befanden sich die Freudenhäuser dicht bei dem päpstlichen Schlosse und neben dem Augustinerkloster stand ebenfalls ein Frauenhaus unter einer Aebtissin, welche nach einer Verordnung der Königin Johanna von 1347 die unter ihrer Aufsicht sich preisgebenden Dirnen alle Sonnabende mit Beiziehung eines Wundarztes zu untersuchen hatte, ob sie mit ansteckenden Krankheiten behaftet seien. Bei den Klöstern gab es geheime Verstecke, in denen sich die Dirnen verbargen, um die Mönche zu erwarten. Vorzüglich die »fahrenden Frauen«, diese Landsknechte der mittelalterlichen Prostitution, die unter Führung und Schutz eines Zuhälters von Stadt zu Stadt, von Markt zu Markt zogen, suchten in der Zeit der ärgsten sittlichen Verkommenheit des Klerus besonders gern die Klöster auf und zogen förmlich von Kloster zu Kloster. Der 1244 zu Rom als Kardinal gestorbene Jacobus de Vitriaco berichtet, zu seiner Zeit sei der sittliche Verfall des Klerus von Paris so arg gewesen, daß diejenigen Geistlichen, welche den auf den Strich gehenden Straßendirnen folgten, förmlich als tugendhaft galten. Denn die übrigen hätten den scheußlichen Lastern der Päderastie und Sodomie gefrönt und zwar sei dies so allgemein bekannt gewesen, daß die Straßendirnen die von ihnen angefallenen Geistlichen »Sodomit« schimpften, sobald diese es verschmähten, ihnen in ihre Wohnungen zu folgen.

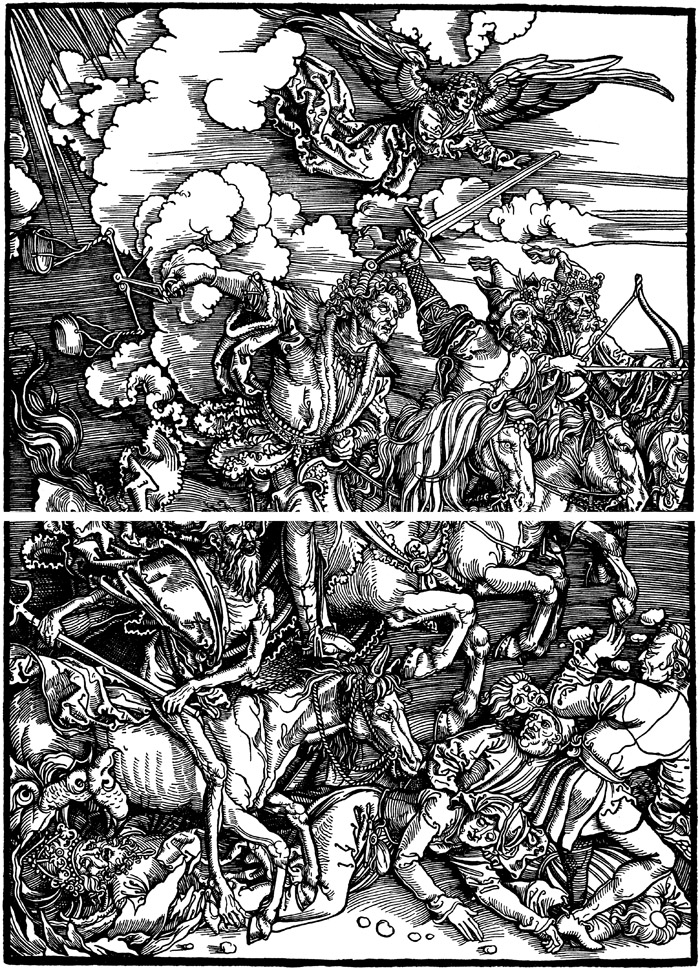

137. Die vier Reiter.

(Von links nach rechts: Tod, Teuerung, Krieg und Pestilenz).

Symbolische Darstellung von Albrecht Dürer

Man kann von einem förmlichen innerlichen Zusammenhang von Pfaffentum und Bordellwesen im Mittelalter reden. Wie in späteren Zeiten, nachdem das Judentum durch jahrhundertelange grausame Verfolgungen völlig ins Lumpenproletariat herabgeschleudert worden war, die Kunden- und Verbrechersprache sich mit jüdischen Ausdrücken durchsetzte, so wimmelte die mittelalterliche Bordell- und Dirnensprache von den dem sogenannten » Mönchslatein« entlehnten Ausdrücken. Liederliche Pfaffen waren die Lehrer der Dirnen und konstruierten für allerlei Schmutzereien humoristische Bezeichnungen, ein lateinisches Kauderwelsch. Und die Dirnen waren gelehrige Schülerinnen und machten die Gemeinheiten der Pfaffen zu ihren Fachausdrücken, die sie zu einer völligen Bordell-Fachsprache entwickelten. Avé-Lallemant sagt in seinem großen Werke über »Das deutsche Gaunertum« in dem Kapitel »Die Sprache der Freudenmädchen«: »Die erste Wörtersammlung der Gaunersprache, das Vokabular des Gerold Edlibach, der Liber Vagatorum (Titelblatt dieses Buches, Bild 85), wimmeln von schmutzigen Ausdrücken der fahrenden Weiber, und diese Zoten stechen um so mehr ins Auge, als sie durch ihre meistens fremdartige, gelehrte, klerikale Form die Vaterschaft und Gönnerschaft derselben Prostitution scharf kennzeichnen, welche wiederum in denselben Vokabularien die Väter und Gönner mit einer Flut gemeiner Bezeichnungen herabwürdigt.« Ferner in dem Kapitel »Das Bordellsprachvokabular des Jakob Hartlieb« sagt er: »Man findet überall Geistlichkeit und Prostitution in einer wahrlich grauenhaft innigen Bezüglichkeit und Sättigung zu einander stehen und muß selbst den Haupttypus edler gelehrter Bildung, die lateinische Sprache, von den auch in die Küche ihren Hausbuhlerinnen nachschleichenden Geistlichen in diese Küchen hinein und verkohlt und mit Ruß beschmutzt als wahres Küchenlatein aus der Küche der niedrigen Magd wieder zurückgetragen sehen.« Hartliebs Vokabular nennt er mit Recht »ein Zeugnis von der empörenden brockenweisen Latinität, welche die Geistlichen mit geilem Behagen ihren gemeinen Metzen beigebracht hatten« und zugleich »wieder ein Zeugnis von der tiefen Verachtung, mit welcher im übermütigen Bewußtsein ihrer absoluten Gewalt die Metzen ihre priesterlichen Buhlen behandelten«.

138. Berner Totentanzbilder.

Von Nikolaus Manuel aus dem Jahre 1515

139. Berner Totentanzbilder. V

on Nikolaus Manuel aus dem Jahre 1515

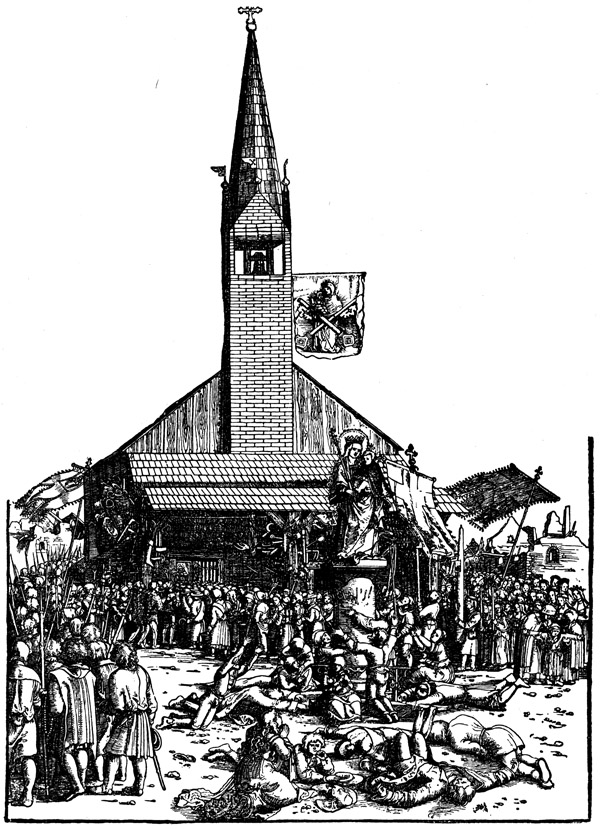

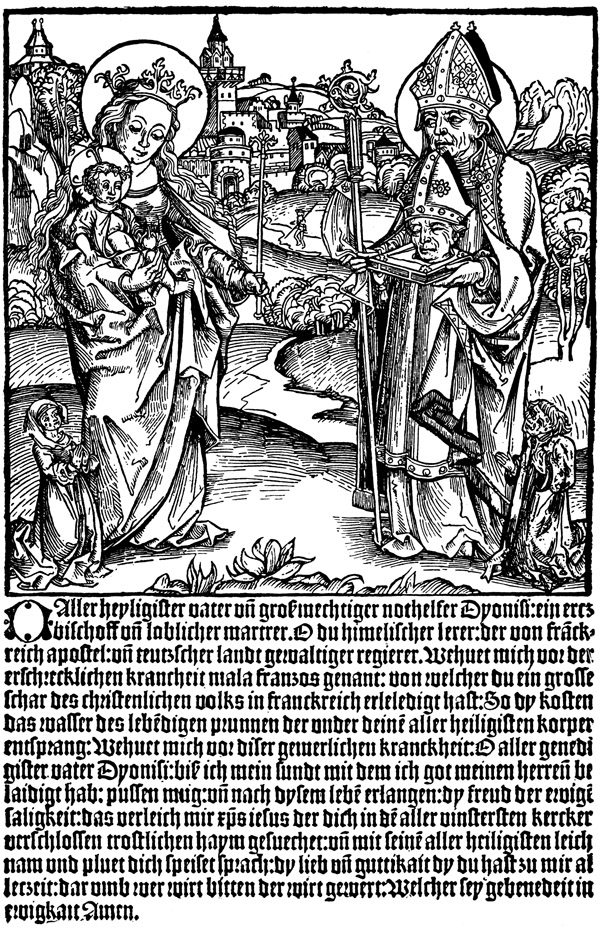

Die Bordelle und der von Schmutz verseuchte Sumpfboden, auf dem die Städte standen, wurden der europäischen Menschheit zum furchtbaren Verhängnis. Die Lustseuche brach herein, hier die »Maselsucht«, dort »die bösen blattern genannt Male Francios«, wieder anderwärts kurzweg »Frantzosen-Krankheyt« genannt. Mit der Schnelligkeit des Sturmwindes verbreitete sie sich durch alle Städte und richtete entsetzliche Verheerungen an. Die Bordelle wurden ihre Hauptnahrungsherde, die Dirnen ihre Trägerinnen. Sie drang in die Bürgerhäuser und in die Mönchsklöster. Die Mönche trugen sie in die Nonnenklöster. So pflanzte sich die grauenvolle Krankheit fort, gegen die kein Arzt zu helfen wußte. Ein interessantes Flugblatt übermittelt uns ein Gebet, das die Menschen damals in ihrer Herzensangst an den Heiligen Dyonisius richteten. Zu Füßen des Heiligen und der Maria sehen wir einen Mann und eine Frau, die beide die Spuren der schrecklich wütenden Franzosenkrankheit an ihrem Leibe haben (Bild 142). Zur Lustseuche gesellte sich das grauenhafte Wüten der Pest, des »schwarzen Todes«, die, einmal eingeschleppt, in dem Schmutz der mittelalterlichen Städte förmlich unausrottbar sich einnistete. Massenhaft fielen dem »schwarzen Tod« die Menschen zum Opfer, denn die dumpfen Häuser, die unreinlichen Gassen, die Brunnen, die Flußläufe, die Kleidungsstücke, die mangelhafte Körperpflege, die unsauberen Gewohnheiten, dies alles bot dem »schwarzen Tod« Unterschlupf. Furchtbar rächte sich nun am Volke die Unwissenheit und Rückständigkeit, in der es vom Pfaffentum erhalten worden war. Zu Millionen mähete die Pest die Menschen nieder, so daß in einigen Ländern ein Dritteil, in anderen die Hälfte, in noch anderen zwei Dritteile der Bevölkerung ausstarben. In den engen Städten saßen die Menschen förmlich an Händen und Füßen gefesselt gegenüber dem furchtbaren unbesieglichen Feind. An den Enden der Gassen brannten große Feuer, wodurch man die Luft reinigen wollte. Die Straßen waren verödet, und begegneten sich zwei Menschen, so hielten sie Tücher vors Gesicht und flohen mit Entsetzen vor einander. Auf die Haustüren hatte man rote Kreuze gemalt mit der Unterschrift: »Herr erbarme dich unser!« Man hörte nichts als das Glockengeläute für die Toten, die Sterbegesänge der Geistlichen, die aus leeren Kirchen hohl herausklangen. Aus den Häusern drang das Jammern der Sterbenden, das Wehklagen ihrer Angehörigen. Durch die Gassen ratterte der Totenkarren, von Zeit zu Zeit unterbrochen durch den blechernen Ton der Schelle und den hohlen Ruf: »Bringt Eure Toten heraus!« Man mußte schließlich die Verbrecher aus den Verließen freigeben, um Transporteure für die gräßlich entstellten Leichen zu haben. Das lange Wüten und Wiederhervorbrechen der Pest machte schließlich gefühllos. Man wartete nicht mehr auf den Tod und warf schon die Sterbenden zwischen die Toten auf die Karren, um sie zur Grube zu befördern. In Wien fand man nach Abnahme der Seuche sehr viele bereits vermoderte Leichname noch in den Betten, viele außer den Betten am Boden, »die man mit der Schaufel zusammenfassen konnte«, reiche Bürger darunter und viel vermögende Kaufherren. An einzelnen Orten waren die Ärzte kaum mehr zu bewegen, in die Pestviertel zu gehen. An anderen Orten gaben die Vorsichtsmaßregeln, mit denen sie sich gegen die Ansteckungsgefahr umgaben, ihnen ein Ansehen gleich Totenvögeln. In Rom trugen die Pestärzte ein langes Kleid von Wachstuch, ihr Gesicht war verlarvt, vor den Augen hatten sie große Kristallgläser, auf der Nase einen langen, mit wohlriechenden Spezereien gefüllten Schnabel, in der behandschuhten Hand einen langen Stab, mit dem sie wortlos andeuteten, was der Kranke zu tun habe. (Bild 135.) So fürchterlich sahen diese Ärzte aus, daß die Kinder vor ihnen die Flucht ergriffen. Wie vier furchtbare Reiter, deren Rosseshufe alles niedertraten, alles zermalmten, was ihnen in den Weg kam und vor denen es kein Ausweichen gab, denn ihr Ritt ging angeblich über die ganze Welt, so zeichnete Dürer in seinem berühmten Blatt die vier ständigen Begleiter der mittelalterlichen Kultur: Tod, Teuerung, Krieg und Pestilenz. Den niemals fehlenden Pfeil legt die Pestilenz auf jeden an; ein einziger Sensenhieb des Todes mäht Hunderte und Tausende nieder.

140. Wallfahrtskirche und Pestbittgang.

(Im Vordergrund sieht man Sterbende und Verzweifelnde).

Nach einem Holzschnitt aus der Zeit um 1500

Die Pestverheerungen waren der Verwesungsgestank der mittelalterlichen Pfaffenkultur. Unfähig, ihrem Grabe zu entrinnen, wurden die Menschen von einer wilden Verzweiflung erfaßt. Wie eine ungeheure Geisteskrankheit ergriff ein Angst- und Bußtaumel ganz Europa. Ein Teil der Menschen, den Tod vor Augen, riß gierig noch einmal den Lebensbecher an die Lippen und suchte den gegenwärtigen Tag in grenzenloser Üppigkeit und Ausschweifung zu verbringen, dieweil doch am andern Tage ihn womöglich der Tod schon wegmähte. Der andere aber sah in der Pest – nicht etwa die Folge des von dem Pfaffentum genährten Schlendrians –, sondern die Strafe Gottes für die Sünden der Menschheit. Sofort war auch der Klerus am Werke, diesen Glauben eifrig zu nähren, den Untergang der Welt zu künden und die Schrecken der Hölle recht drastisch auszumalen. Eine klägliche Todesstimmung durchzog die Städte und ließ ihre Bewohner zittern und beben. Die Volkspoesie begann sich ausschließlich mit dem Tod zu beschäftigen, von den Karikaturen grinste dem Beschauer der grausige Totenschädel entgegen. Unter dem Titel der » Totentänze« kam jene besondere naiv-künstlerische Darstellung der Idee vom Tanze des Todes mit den Lebenden auf. Was ihre furchtbarste Anklage hätte sein müssen, wurde der Pfafferei nur ein neues Mittel zum Beherrschen. Das kirchliche Schauspiel stellte den Reigen des Todes dar. Auf dem Kirchhofe vor dem Beinhause oder vor dem Kreuze sammelte der Klerus die angstzitternde Menge. Ein Mönch oder sonst ein Prediger trat auf und hielt eine einleitende Predigt über die Vergänglichkeit des Menschenlebens und über die Allgewalt des Todes. Sodann kamen aus dem Beinhause mehrere als Tod maskierte Personen, die mit Trommel und Pfeife zum Tanz aufspielten. Eine ebenfalls als Tod verkleidete Person trat nun in den Vordergrund und forderte alle Menschen auf, dem Tod zu folgen und – was für die pfäffischen Veranstalter die Hauptsache war – sich dazu »mit guten Werken« zu rüsten, d. h. der Kirche ihr Geld zu geben. Personen allen Standes, mit dem Papst beginnend und bekleidet mit den charakteristischen Standesabzeichen, mußten nun an des Todes Hand dahinschreiten. Die Schauerlichkeit des Ortes, das dumpfe Trommelschlagen, die Bußpredigt des Priesters, die vom Tod gesprochenen Reime, vor allem aber die Todmasken, die eng anliegenden gelben Leinwandkostüme, so bemalt, daß sie einer Leiche oder einem Skelett ähnlich sahen, mußten die Todesfurcht der Gläubigen nur noch erhöhen. Das Pfaffentum sah nicht sobald diese Absicht erreicht, als es auch schon auf Schritt und Tritt die Menschen durch die Erinnerung an den Tod in Schrecken jagte. Bald sah man an den Umfassungsmauern der Kirchhöfe oder im Innern derselben überall durch Maler oder Bildhauer den »Totentanz« oder den »Triumph des Todes« dargestellt. Hier erblickte man den Tod, ein unmündiges Kind erfassend, wobei der Vers zu lesen war:

»Kreuch heran, du mußt hie tanzen lehr'n,

Wein' oder lache, ich hör' dich gern+…

Ach, liebe Mutter, was fang' ich an,

Ich soll schon tanzen und kann noch nit gah'n.«

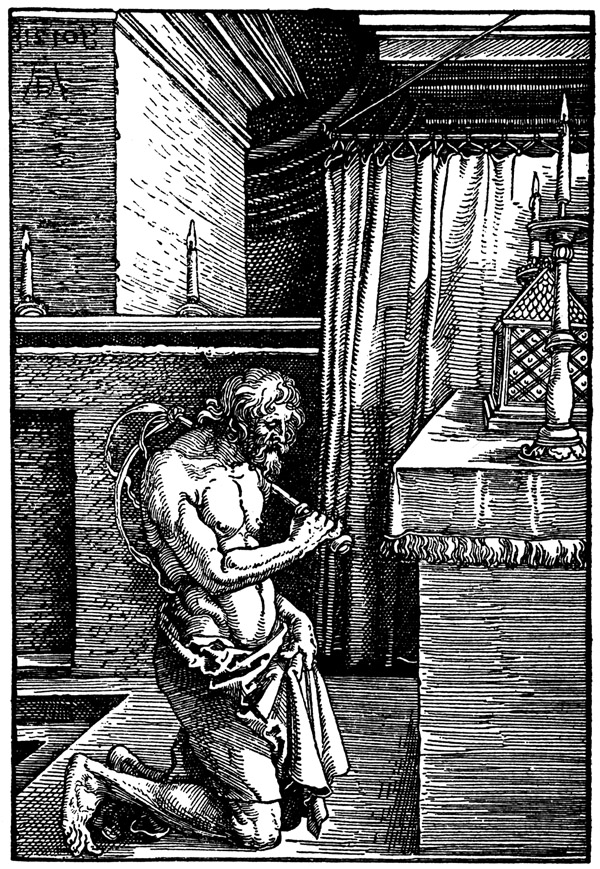

141. Ein sich geißelnder Büßer.

Nach einem Holzschnitt von Albrecht Dürer. Aus dem Jahre 1510

Dort faßte der Tod einen Jüngling oder eine geputzte Braut, einen Papst, Kaiser oder Mönch. Hans Holbein der Jüngere, Manuel, Merian u. a. schufen dergestalt bildliche Meisterwerke des Todesschreckens und aus allen klang dieselbe Melodie:

»Kein Bleiben ist in dieser Zeit,

Wir fahren all' hin fern und weit,

Silber und Gold hilft uns nit hie,

Weiß Niemand auch wann oder wie.«

Aus dem großen Meisterwerke, das Nikolaus Merian, der berühmte Berner, geschaffen, führen wir hier drei Proben vor, die vielleicht das bezeichnendste Bild dieser Totentänze geben (Bild 136, 138 und 139): Papst, Kardinal, Mönch, Nonne, Wittfrau und Jungfrau – jedem singt der Tod seine gleich monotone Weise.

Die von der Todesangst verwirrten Hirne verfielen auf die sonderbarsten Gedanken, um Gott, der nach ihrer Meinung und des Klerus Bußpredigten den »schwarzen Tod« gesandt hatte, zu versöhnen. Die Todesfurcht griff zurück auf die asketischen Überlieferungen von Selbstquälerei und Selbstzerfleischung zur Strafe und Buße getaner Sünden. Es ging plötzlich die Kunde, daß im Lande Menschen umherzögen, die sich zur Strafe für ihre Sünden blutig schlügen, wobei sie »heilige Lieder« sängen, um so die schreckliche Heimsuchung durch den »schwarzen Tod« zu bannen. Die für alles Mystische empfängliche Volksseele wurde sofort gefangen genommen und als wirklich die ersten dieser Büßer- und Geißlerhaufen auftauchten, hatten sie einen gewaltigen Zulauf. Von 1339 bis Ostern 1340 erblickte man allenthalben eine Anzahl von Geißlerrotten, welche in den Kirchen Buße verrichteten und das tollste und entsetzlichste Zeug dabei trieben.

Inmitten der schrecklichsten Todesangst, während aus den Winkelgassen die Pestleichen hinweggefahren wurden und jeder bebend das gleiche Schicksal erwartete, erscholl plötzlich der Ruf: »Die Geißler kommen!« Alsbald vernahm man aus der Ferne dumpfen Singsang, dessen klägliche Eintönigkeit sich wie das Todesgestöhn einer vielhundertköpfigen Menge anhörte. Den hastig zusammengeströmten Zuschauern bot sich ein Anblick, der ihnen die Herzen zusammenkrampfte. Die Straße herauf kam ein Zug von mehr als zweihundert Männern, verhungert, zerlumpt, voll Schmutz und Kot vom langen Wandern. Dem Zuge des Elends voran flatterte eine Fahne und schwankte ein großes Kruzifix. Auch auf ihren Hüten hatten die Pilgernden rote Kreuze und in der Hand trug jeder eine Geißel. So zogen sie daher und sangen mit kläglicher Stimme:

»Wie ist die Betefahrt so hart,

Christ führt sie selbst nach Jerusalem,

Und führt ein Kreuz in seiner Hand;

Nun helf' uns der Heiland!«

So zogen sie langsam hinauf zum Münster und die von dem schauerlichen Anblick gebannte Menge folgte ihnen. Was sie nun taten, schildern die mittelalterlichen Chroniken wie folgt:

»Und wenn sie in die Kirchen kamen, taten sie die Tür zu und taten alle ihre Kleider aus, bis auf den Schurz und gingen um den Kirchhof zwei und zwei beieinander in einer Prozession. Und ein Jeglicher schlug sich selber mit seiner Geißel zu beiden Seiten über die Achsel, daß ihnen das Blut herabfloß und trugen Kreuz, Kerzen und Fahnen voran. Und ihr Gesang war also, wenn sie umgingen:

»Tret' herzu, wer büßen will,

So fliehen wir die heiße Höll',

Luzifer ist ein böser Gesell.

Wen er habet,

Mit Pech er ihn labet.

Darumb fliehen wir mit ihm zu sein,

Und vermeiden der Höllen Pein.

Jesus ward gelabet mit Gallen,

Des sollen wir an ein Kreuz fallen usw.«

142. Gebet zum Heiligen Dyonisius um Heilung von der Franzosenkrankheit. Nach einem vermutlich aus Regensburg stammenden Flugblatt

So knieten sie alle nieder und schlugen alle kreuzweis' mit aufgereckten Armen und Händen auf die Erden und lagen allda.« In feierlichem Singsang rief der Vorsänger den Ehebrecher auf, der sich alsbald auf die Seite legte, den Meineidigen, der zwei Finger emporrecken mußte, den Mörder, der sich auf den Rücken werfen mußte usw. »Also gingen sie umb mit Thorheit (in Wahnsinn, in Ekstase) und wußten nit das End, daß davon kommen sollt oder möcht. Dann kommen zwei, die sie zu Meistern haben erkoren und geben Jeglichem einen Streich mit der Geißel und sprechen also: »Stand auf, daß dir Gott alle deine Sünd vergebe.« So stunden sie auf ihre Knie. Die Meister und die Sänger sungen vor:

»Nun recket auf euere Händ',

Daß Gott das große Sterben wendt.

Nun recket auf eure Arm,

Daß Gott sich über uns erbarm'.«

Und da recketen sie alle ihre Arme auf, kreuzweis und Jeder schlug sich an die Brust drei Schläge oder viere und hoben Alle an zu singen:

»Nun schlagt euch sehre

Zu Christus Ehre.

Durch Gott so laßt die Hoffahrt fahren,

So will sich Gott über uns erbarmen!«

So stunden sie auf und gingen wiederumb mit und schlugen sich mit den Geißeln, daß man Jammer an ihnen sahe.

Da das geschehen war, da gingen die ehrbarn Leut dar und luden die Geißler heim, einer vier, sechs oder sieben und thaten ihnen gütlich über Nacht. Auf den Morgen so gingen sie wieder hinweg, in einer Prozession und Kreuzen, in ein ander Stadt oder Land.«

So wälzte sich der Todeswahnsinn von Stadt zu Stadt und das blutig-ekelhafte Schauspiel vermehrte nur die Angst des Volkes. Auf den einen Geißlerhaufen folgten bald neue und immer neue, denn in großen Massen schloß sich die in einen förmlichen Taumel geratene Bevölkerung den Geißlern an. Männer verließen ihre Frauen, Frauen die Männer, die Kinder rannten den Eltern davon. Am Rhein zog ein Haufe von zweihundert Knaben daher und zergeißelte sich nach Herzenslust. Eine andere Kinderschar fand sich ebenso plötzlich zusammen und lief »nach dem heiligen Blut«. Straßburg allein führte den Geißlern über tausend neue Individuen zu.

Es ist unschwer zu erkennen, daß sich in diesen Geißelfahrten neben der Todesangst die mit widerwärtiger Selbstquälerei Gott versöhnen wollte, auch häufig ein Abscheu des Volkes gegen heimische Pfaffenwirtschaft austobte. Das Volk maß den Gebeten des Klerus keine Wirkung mehr bei und suchte nach einem anderen Mittel »rechter Frömmigkeit« das »große Sterbent« abzuwenden. Die mit Schmutz und Blut bedeckten Geißler, die da »gelten und wiedergeben«, standen dem Volke hoch über seinem heimischen Klerus. Von ihrem ersten Auftreten an bekundeten die Geißler denn auch eine offene Feindseligkeit gegen den Klerus. Wo Kleriker in ihre Reihen eintraten, wurden sie den übrigen Geißelbrüdern gleichgesellt und in keiner Weise bevorzugt. Die Geißler stützten sich auch nicht auf die kirchliche Lehre. Die Zweihundert, die nach Speyer gekommen waren, wiesen dort einen angeblich zu Jerusalem geschriebenen Brief vor, worin es hieß: »Christus sei über die Lasterhaftigkeit der Welt, über die Menge von Verbrechen, über die Entheiligung des Sonntags, die Vernachlässigung der Sonntagsfeier, den Zinswucher, den Ehebruch usw. erzürnt; auf die Fürbitte der heiligen Jungfrau und der Engel jedoch habe er geantwortet: vierunddreißig Tage lang müsse man von Hause ziehen und sich geißeln; dann werde Gottes Barmherzigkeit zuteil werden.« Die sogenannte Offenbarung Johannis, die Astrologie, Alchymie und allerlei geheime »schwarze Künste« vermengten sich bald mit dem blutigen Treiben der Geißler zu einem Hokuspokus, der dem Klerus höchst gefährlich wurde.

143. Tanzwütige auf einem Kirchhof.

Nach einem Kupferstich

Alsobald begann die Kirche in Verbindung mit der weltlichen Macht diesen Massen-Flagellantismus zu unterdrücken. Papst und Kaiser erließen hinter einander scharfe Verordnungen gegen öffentliche Geißelfahrten und Geißelungen. Geistliche Behörden, Universitäten, eine ganze Reihe Schriftsteller mußten sich in Bewegung setzen, die Praktiken der Geißler als Blendwerk des Teufels und als sündhafte Verletzung kirchlicher Lehren zu schildern. Die durch das Wüten der Pest zerrüttete Gesellschaft schien sich durch die Geißelfahrten in Anarchie auflösen zu wollen. Das ganze südliche und nördliche Deutschland war von dem Geist ergriffen, der diese Bewegung durchwehte. Überall sah man nichts als Geißeln, überall hörte man nichts als Trauergesänge der Geißelbrüder, ja, diese Gesänge wurden zu förmlichen Volksliedern. Die durch Pest und Hunger, Schmutz und Unwissenheit auf die Stufe der Tierheit herabgedrückten Proletariermassen liefen heulend, tanzend und sich selbst zerfleischend umher. Alle gesellschaftlichen Verhältnisse näherten sich der Zerstörung. Schließlich brach aus den frommen Geißlerfahrten eine Schlammflut der Gemeinheit hervor. Hunderte von Männern und Weibern zogen in großen Haufen daher, rissen sich auf den Kirchplätzen die Lumpen vom Leibe, geißelten sich, fromme Lieder heulend, bis aufs Blut, um hernach in schmutzigen Winkeln sich den wildesten Ausschweifungen hinzugeben.

Die klerikalen Verfolger der Geißlerbanden haben diese Exzesse noch übertrieben und den Flagellanten immer schwerere Verbrechen und gröbere Ausschweifungen angedichtet, um sie so in der Volksmeinung moralisch zu vernichten. Doch gelang dies nicht so leicht. Denn unter diesen Verbrechen gab es nicht eins, dessen sich der Klerus nicht schon selbst schuldig gemacht hätte. Öffentlich grausam unterdrückt, schlossen sich die Flagellanten im Geheimen zu Sekten zusammen, welche neben der Kirche fortwuchernd, sich bis in unsere Zeit erhielten und den Haß des Volkes gegen die Pfafferei verschärften. Im Thüringischen hatten die geheimen Gesellschaften der Geißler oder Kreuzbrüder, wie Förstemann in seinem Buche: »Die christlichen Geißlergesellschaften« (Halle, 1828) schreibt, durchaus klerusfeindliche Tendenzen. Nach einem angeblich von einem Engel gebrachten und auf St. Peters Altar niedergelegten Brief habe Gott – so lehrten sie – dem Papste und der ganzen Geistlichkeit bei der Entstehung der Geißler alle Macht genommen. Seit der Kreuzbrüder Auftreten seien die Kirchen nichts als Steinhaufen usw. Von 1414 bis 1456 mit Folter und Scheiterhaufen drangsaliert, hielten diese Flagellanten selbst unter den schrecklichsten Martern an ihrem Pfaffenhaß fest und blieben hartnäckig dabei: alles Böse komme ursprünglich von dem schlechten Leben der Geistlichen her.

Das war die Kehrseite der mittelalterlichen Pfaffenkultur. Aus der aufgebrochenen Pestbeule zog der Verwesungsgestank durch alle Schichten der Gesellschaft. Die Abschüttelung des klerikalen Joches war eine soziale und politische Notwendigkeit, wenn anders nicht die Menschheit wieder in Barbarei versinken sollte.