|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Urchristliche Askese und urchristlicher Kommunismus als Wurzeln der Möncherei und Klösterei. – Das Wesen der Askese. – Die »Väter der Wüste«. – Ein paar heilige Männer und heilige Frauen. – Die Heiligen, die Heroen der römisch-christlichen Kirche. – Die klugen Päpste ernennen die Heiligen und was diese alles zu tun haben. – Die anfängliche Möncherei, ein Protest gegen Reichtum und Massenelend. – Die ersten Mönche Kommunisten. – Die Ehelosigkeit. – Benedikt von Nursia und seine Regel. – Die Klöster in Deutschland. – Die Klöster als Ausbeutungsinstitute. – Die Möncherei im Sprichwort des Mittelalters. – Mönchische Kurzweil, Trink- und Tafelfreuden. – Roheit und Lasterleben hinter den Klostermauern. – Reformversuche. – Novizendrill. – Die Geißel im Kloster. – Fanatismus und Unduldsamkeit. – Die Bettelmönche, ein Protest gegen das mönchische Schlemmerleben. – Franz v. Assisi und die Bettelorden.

Einer der machtvollsten Hebel bei der Entwicklung und Ausbreitung der römischen Kirchenorganisation waren die Klöster. Vor dem Blicke des Kulturforschers erscheinen sie als die kolonialen Siedelungen, die, vorgeschoben von der Mutterkirche, dieser allmählich durch ihre wirtschaftlichen Machtmittel Land und Leute erobern.

Zwei Wurzeln sind Möncherei und Klösterei entsprossen: der Askese, die wir schon bei den Völkern der vorchristlichen Zeit im Orient finden und den kommunistischen Einrichtungen der Urchristen.

So lange es religiöse Vorstellungen gibt, gab es auch Asketen. Sie wollten durch ein Leben in der Einsamkeit, durch Ertötung aller sinnlichen Empfindungen, durch oft schreckliche Mißhandlung ihres Fleisches, durch freiwilligen Verzicht auf alle Freuden der Welt, einen höheren Grad menschlicher Vollkommenheit erreichen. Bei den Christen erscheinen diese Männer der Askese als »Anachoreten« (Einsiedler), bei den Indiern als »Fakire« oder »Derwische«, bei den Brasilianern als »Paje«, bei den Grönländern als »Angekok«. Schreckliche Selbstquälerei, Kasteiung und Zerfleischung finden wir bei ihnen allen. Bald sind diese Männer finstere Fanatiker, bald schlaue Betrüger, bald Geisteskranke.

Die christlichen Asketen sind die Fortsetzung der christlichen Märtyrer. Wie diese die schrecklichsten Martern erduldeten, um den Namen eines »Confessor« (Bekenners) zu erringen, so bereiteten jene sich selber Qualen, um durch ein elendes Erdenleben desto sicherer der ewigen Seligkeit in dem Jenseits des christlichen Glaubens teilhaftig zu werden. Die düstere Weltanschauung des Christentums, welche die Erde als einen einzigen nur von göttlicher Gnade und Langmut erhaltenen Sündenpfuhl betrachtete, in jedem Unglück eine göttliche Prüfung sah und das Menschenleben als eine einzige Vorbereitung auf den Himmel auffaßte, diese düstere Weltanschauung begünstigte die Askese. Hatte nicht der Begründer der christlichen Religion die schrecklichsten aller Qualen erduldet? Wie durfte sein rechter Jünger es wagen, sich ihnen zu entziehen?

Dergestalt bildete sich allmählich die Idee heraus, es sei verdienstlich, körperliche Martern mit Freudigkeit zu ertragen, und als nach dem Triumphe des Christentums die Quälereien der »Confessores« durch römische Machthaber aufhörten, fanden sich genug Sonderlinge oder Fanatiker, die sich selbst solche Qualen bereiteten. Aus den Gequälten wurden die Selbstquäler, aus den »Confessores« die »Anachoreten«.

Zahlreiche Stellen der »heiligen Schriften« dienten, indem man sie wörtlich auslegte, zur Begründung der Askese. »Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.« – »Wer verlässet Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kind oder Acker um meines Namens willen, der wirds hundertfältig nehmen und das ewige Leben erben« und zahlreiche andere Stellen, wie die biblische Schilderung des Lebens Jesu überhaupt. Im vierten Jahrhundert (um das Jahr 360) konnte bereits Bischof Zeno von Verona sagen: »Der größte Ruhm der christlichen Tugend ist es, die Natur mit Füßen zu treten.«

Die Mehrzahl der ersten Asketen des Christentums waren Sonderlinge oder Fanatiker, welche fromme Schwärmerei, Ekel vor der Welt oder auch Unzufriedenheit mit der äußerlichen Entwicklung der ursprünglichen christlichen Ideen in die Wüsten Ägyptens hinaustrieb. War doch auch Christus vierzig Tage in die Wüste gegangen, um sich durch Hunger und Entbehrung auf seinen Predigerberuf vorzubereiten. Wo sie Wasser fanden, bauten sie sich eine Hütte von Rohr oder krochen in eine naheliegende Höhle, in eine alte Ruine oder in ein verfallenes Grab. Ein römisches Pfund Brot oder zwölf Unzen war ihre tägliche Brotration und Früchte von Palmen oder was sie selbst gebaut hatten. Ein Ochsenhorn rief sie täglich zweimal zum Gebet, und die Sterne vertraten die Stelle der Uhr. Plinius erzählt, wo er von Palästina spricht, er habe, neben der Toten-See, ein einsames Volk gesehen, ohne Weiber, ohne Geld, unter Palmen; ein ewiges Volk, wenngleich da niemand geboren wird. Es erneuere sich täglich durch die herbeiströmende Menge Derer, denen vor der Welt ekelt und durch die Buße anderer Menschenkinder. Von einem solchen Volke wimmele jetzt ganz Ägypten und Syrien.

Diese »Väter der Wüste«, wie sie vom Volke genannt wurden, erscheinen in drei Klassen. Die unterste und am wenigsten angesehene waren die Remoboth, die auch Sarabaiten, Circumcelliones (Herumschweifende außer den Zellen) genannt wurden. Das waren die Geriebeneren. Sie schweiften umher, führten ein wüstes unsittliches Leben, fraßen sich an den Festen voll bis zum Erbrechen, wußten sich dabei vor dem Volke aber immer wieder als besonders fromme Christen aufzuspielen, indem sie von ihrem Herumschweifen pfiffig sagten, sie suchten nur die Vollkommenheit, ohne sie irgendwo finden zu können.

Die zweite Klasse waren die Cönobiten (Klostergenossen), die in einem bestimmten Bezirke eine Gemeinschaft bei gemeinsamer Kost bildeten und den in den Städten längst untergegangenen urchristlichen Kommunismus weiter zu pflegen suchten. Die dritte und angesehenste Klasse aber bildeten die Eremiten, Einsiedler oder Anachoreten. Sie lebten allein und in größter Strenge gegen sich selbst. Dort erscholl ihre hohle Stimme aus einem Grabe hervor, hier sah man sie im finsteren Winkel einer schauerlichen dumpfen Höhle, wieder anderwärts liefen sie wie die Tiere, und in Schmutz und Verkommenheit kaum noch von diesen zu unterscheiden, auf allen Vieren umher, wie das Tier fressend, was die Natur an Wurzeln, Kräutern oder Beeren bot. In der Dunkelheit der Nacht tönte das Geheul anderer aus einem Loche heraus, wo sie, als Nichtschlafende, Tag und Nacht fortsangen und fortbeteten. Manche bauten sich hohe Säulen, um weithin sichtbar, dem Himmel näher zu sein, beteten und predigten dort oben ohne je herabzugehen und lebten von den Almosen, die man ihnen hinaufreichte. Dem religiösen Wahnsinn war eben kein erdenkbarer Blödsinn fremd.

41. Hans Burgkmair: Die heilige Elisabeth

Bei dieser christlichen Askese tritt die sexuelle Seite scharf hervor. In der untergegangenen römischen Gesellschaft hatte das Christentum die verheerenden Folgen geschlechtlicher Ausschweifungen gesehen. Gegen diese richtete sich ein Teil seines Kampfes. Aber die Heftigkeit, mit der einzelne fromme Bischöfe die Sinnlichkeit und geschlechtliche Ausschweifung der herrschenden Gesellschaft bekämpften, führte bei überspannten Gläubigen dazu, im Geschlechtstrieb die Ursache allen Übels zu sehen. Alles, was natürlich war, erschien ihnen als Sünde. Die christlichen Asketen flohen den Geschlechtsgenuß. Ihre Phantasie gaukelte ihnen darauf im Schlafe wie im Wachen Bilder wüster Sinnlichkeit vor. Der »Wollustteufel« kam über sie in der Gestalt einzelner oder vieler nackter Weiber in den obszönsten Stellungen (Bild 44). Wie die Rasenden begannen sie nun gegen ihr eigen Fleisch zu wüten. Mit Geißeln oder Dornen peitschten oder zerfleischten sie sich oder verstümmelten sich gar. Aber die mißhandelte Natur bäumte sich desto wilder auf, und in vielen Fällen wurde schließlich das Peitschen und Mißhandeln, womit die Geschlechtslust unterdrückt werden sollte, zu einer widernatürlichen Form der Befriedigung derselben, bis zur gänzlichen körperlichen Zerrüttung sich die geistige gesellte, und der Asket als ein Blödsinniger in seinem Schmutzwinkel endete.

42. Papst Alexander III. (1159-81)

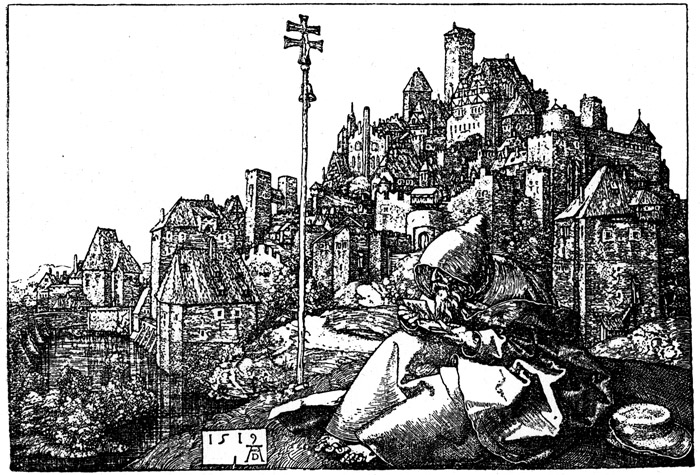

Die Lebenszüge der meisten christlichen Asketen sind durch die fromme Mythe derart verwaschen worden, daß es kaum mehr möglich ist, Wahrheit und Dichtung voneinander zu trennen. Wo man dies noch vermag, erscheinen die täglichen »Anfechtungen des Teufels«, welche diese Asketen auszustehen hatten, als die wüsten Wahnbilder einer meist sexuell überreizten Phantasie. Dazu kommt die Ruhmredigkeit dieser sonderbaren Schwärmer. Weil die heilige Scheu einer leichtgläubigen Menge um so größer war, je größer die Wunder waren, die der Asket vollbracht oder die teuflischen Anfechtungen, die er sieghaft überstanden hatte, so überboten sie sich gegenseitig im Erzählen naiver Märchen, die dann in den Volksmund übergingen. Die fromme Mythe inspirierte natürlich auch die berühmten Heiligenbilder, von denen die Kunstgeschichte aller christlichen Länder voll ist. Probe davon ist die Darstellung der die Armen speisenden heiligen Elisabeth von Burgkmair (Bild 41) und vor allem Dürers wunderbares Kunstwerk »Der Eremit« (Bild 43).

43. Albrecht Dürer: Der Eremit.

Nach einer Originalradierung aus dem Jahre 1519

In der schier unübersehbaren Reihe dieser »Geisteshelden« übertrifft immer einer den andern in der Komik der Erscheinung oder auch an Gräßlichkeit in der Ausdenkung von Selbstqualen. Welcher Anblick muß es gewesen sein, den heiligen Eusebius zu sehen, wenn er langsam die zweihundertsechzig Pfund Eisen, mit denen er sich ständig behing, durch die Sonnenglut dahinschleppte. Wie komisch und scheußlich zugleich muß das Bild gewesen sein, das Phaleläus dem Beschauer bot, wenn er, in dem Reifen eines Wagenrades geklemmt, da saß und, nachdem er dieser angenehmen Stellung überdrüssig geworden, sich nach zehn Jahren in einen engen Käfig zurückzog. Oder Simeon der Säulenheilige, der nur alle Sonntage aß und seinen Körper so fest mit einem Stricke umschnürte, daß überall Geschwüre hervorbrachen, deren pestilenzialischer Gestank jeden Menschen aus seiner Nähe vertrieb. Dieser Simeon baute sich schließlich eine vierzig Ellen hohe Säule, deren Spitze er dreißig Jahre zu seinem Wohnsitz machte. Johannes Bernardoni, bekannt unter dem Namen Franz von Assisi und als solcher Begründer des Bettelordens der Franziskaner, schien im Schmutz erstarren zu wollen. In Lumpen lief er einher, Bettlern und Aussätzigen ihre Schwären küssend. Demütig wie ein Hund bettelte er an den Türen, steckte alles Eßbare, was man ihm gab, in einen Topf und aß wahllos dieses ekelhafte Gemisch wenn ihn der Hunger plagte. Geduldig ließ er sich von den Gassenjungen Assisis mit Schmutz bewerfen und plagte seinen Körper, den er »Bruder Esel« nannte, indem er sich nackt auf Dornen wälzte, sich bis an den Hals in gefrorne Teiche stellte oder in den Schnee legte. Selbst gegen seinen eigenen Schmutz war er geduldig, und als eine Laus sich auf seine Kutte verirrt hatte, nahm er sie sorgsam zwischen die Finger, küßte sie und sagte: »Liebe Schwester Laus, lobe mit mir den Herrn!« Darauf setzte er sie auf seinen Kopf, woher sie gekommen war.

Und welche schrecklichen »Anfechtungen« des Teufels hatten diese Biedermänner fast jede Nacht zu erdulden – in ihrer sexuell erregten Phantasie! Der heilige Antonius konnte sich gar nicht retten vor all' den schönen Weibern, die ihm nächtlich der Teufel an sein Lager sandte. »Die Versuchung des heiligen Antonius« war den frommen Malern ehedem ein ebenso dankbarer Stoff, wie er es heute für die unfrommen Witzblätter ist. Nur kam Antonius nicht auf den exquisiten Einfall des heiligen Macarius. Der setzte sich, als ihn der Wollustteufel allzusehr plagte, mit seiner nackten Kehrseite in einen Ameisenhaufen, »um voller Andacht drin zu überwintern«. Ähnlich rabiat war der heilige Paethornius. Ihm setzte sich ein schönes äthiopisches Mädchen auf den Schooß um ihn zur Sünde zu reizen. Der standhafte Asket aber gab dem Mädchen eine ungeheure Ohrfeige, worauf sich die schöne Versucherin in den Teufel verwandelte. Des Heiligen Hand aber stank angeblich noch ein ganzes Jahr von der Berührung so entsetzlich, daß er fast ohnmächtig wurde, wenn er sie an die Nase führte.

Die Zahl der heiligen Frauen ist nichts weniger groß als die der heiligen Männer. Bei ihnen tritt der Zusammenhang zwischen den phantastischen »Erscheinungen«, die sie gehabt haben wollen und ihrem Sexualleben noch schärfer hervor. Die Unterdrückung des Geschlechtstriebes, die selbstgewählte Einsamkeit erschüttern ihr geistiges Gleichgewicht. Dann entstehen die »Gesichte«. Der heiligen Therese, Äbtissin des Klosters zu Pastrana, erschien Jesus körperlich und weihte sie zu seiner Braut, indem er sagte: »Von nun an bin ich ganz dein und du ganz mein!«

Die heilige Katharina von Genua war durch die Liebe zu Christus so sinnlich erregt, daß sie sich oft schreiend an der Erde wälzte: »O Liebe, Liebe! Ich halte es nicht mehr aus!« Der heiligen Rosa von Lima, einer Dominikanerin, die auf knotigem Holz und auf Glasscherben schlief und als Nachttrunk Galle zu sich nahm, erschien Jesus in Begleitung seiner Mutter Maria und erhob sie zu seiner Braut. Überall hatte Rosa die Erscheinung Jesu. Las sie, so stand er auf dem Blatte und lächelte sie an; nähte sie, so saß er auf ihrem Nähkissen und scherzte mit ihr. Maria Magdalena von Pazzi sprang oft von ihrem Bette, ergriff in der größten Liebesraserei eine ihrer Mitschwestern bei der Hand und sagte ihr: »Komm und laufe mit mir um die Liebe zu rufen!« Sie sprang dann im Kloster liebestrunken und toll umher, und schrie laut: »Liebe, Liebe, ach nicht mehr Liebe, es ist zu viel!« Die heilige Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, wusch den Armen und Aussätzigen die Geschwüre und Füße, bedeckte ihre Wunden mit Küssen, trank das ekelhafte Fußwaschwasser und ließ sich von ihrem Beichtvater, einem rohen Priester, Konrad von Harburg mit Namen, mit wahrer Wonne blutig schlagen. Katharina von Siena wähnte, mit Jesus verlobt zu sein und hatte von ihm sogar einen kostbaren Diamantring am Finger, der leider die Eigenschaft hatte, daß ihn niemand außer ihr sehen konnte.

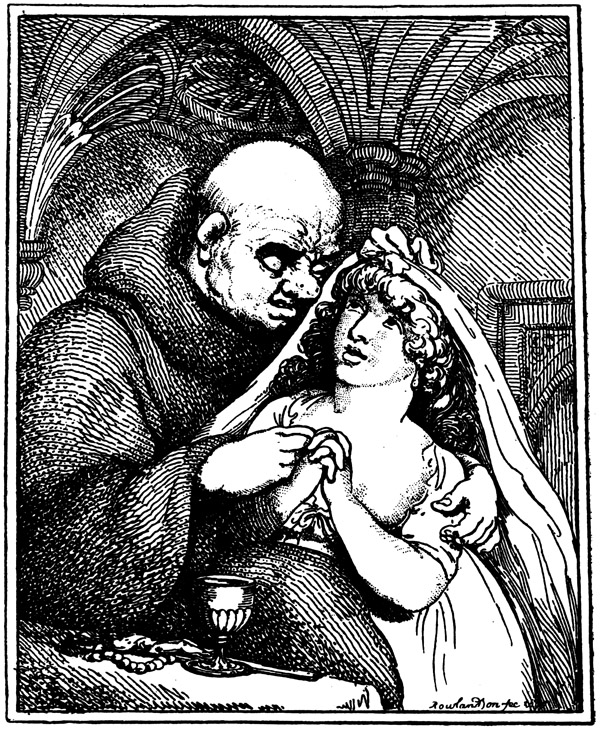

44. Die Versuchung des Heiligen Antonius.

Nach einem Kupferstich aus dem 16. Jahrhundert

Alle diese Frauen bieten meist das Bild hysterischer, und auf sie alle dürfte zutreffen, was ein ungenannter Geistlicher, von Dr. Steingießer in seinem interessanten Buche: Das Geschlechtsleben der Heiligen, zitiert, sagt: »Sinnliche Liebe und Geschlechtslust hat mit der religiösen Melancholie mehr Zusammenhang, als man denken sollte; manche suchen in der Religion eine Entschädigung für eine unglückliche oder unbefriedigte Liebe, wozu eine versinnlichte Religion viel Vorschub leistet, und übertragen ihre sinnliche Leidenschaft auf Jesus.«

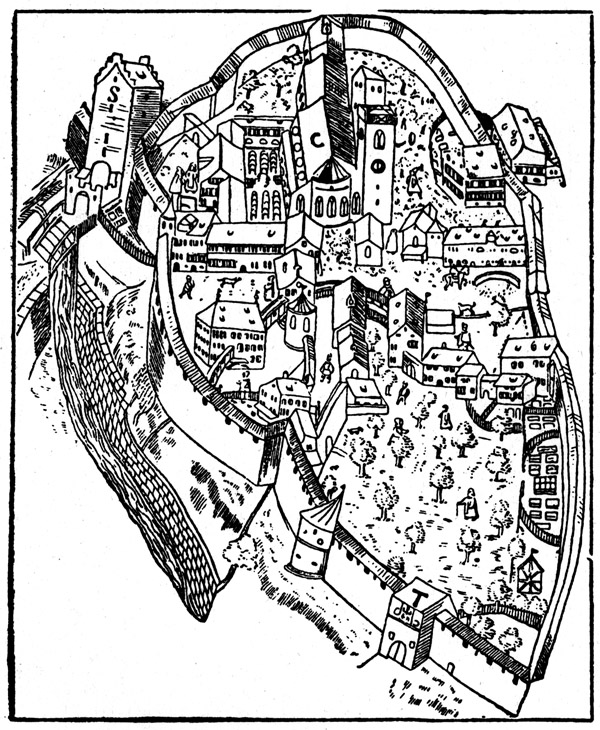

45. Älteste Ansicht des Klosters Skt. Gallen

Das Leben einzelner Heiligen, nach den Aufzeichnungen der alten Kirchenhistoriker betrachtet, bietet ein grotesk-schauerliches Bild, auf dem deutlich zu beobachten ist, wie die fortwährende asketische Beschäftigung mit dem »Fleischesteufel« einzelne dieser Leute schließlich zu sexuellen Abnormitäten machte. Wir zitieren hier einzelne Heilige nach Steingießer, »Geschlechtsleben der Heiligen«.

Von Ruffinus wird die Geschichte eines ungenannten Thebaischen Eremiten erzählt. Derselbe wurde vom Teufel in Gestalt einer sehr schönen, schmeichelhaften, munteren und gefälligen Dame heimgesucht. Das Gespräch zwischen dem Anachoreten und der Dame ward nach und nach lebhaft, man lachte und scherzte. Da griff die Arglistige nach dem Barte und dem Kinn unseres Weltüberwinders. Kurz, ohne viel Federlesens zu machen, nahm sie ihr Opfer endlich ganz gefangen. Dieser ward seinerseits nun auch warm und so unruhig und so geil, daß er ganz auf die Dame losging. Aber sie schlüpfte unter ihm weg, erhob ein furchtbares Geschrei und verließ ihn mit einem schnöden Gelächter, indes der Heilige nach dem leeren Schatten die schändlichsten Bewegungen machte. Als der Mönch sah, daß ihm die Einsamkeit nichts nützen würde, ging er verzweifelnd in die Welt zurück und lebte in Sünde und Schande. »Ich habe diese Geschichte dem Ruffinus entnommen und fast wörtlich übersetzt, um zu zeigen, wie weit die heiligen Schriftsteller in der Schilderung solcher obszöner Bilder und Handlungen gehen; im Urtext sind die Farben eher noch etwas stärker aufgetragen.« Ach ja, heute wissen sich unsere Römlinge nicht genug zu tun in Entrüstung über die »obszöne« moderne Literatur und verlangten gegen sie eine lex Heinze. Wie ihre eigene Literatur aussah, zeigt obiges Beispiel. Freilich, der fromme Zweck heiligt ja das Mittel!

Evagrius erzählt von Anachoreten, die, vom Ehrgeiz geplagt, in die Stadt kamen, gleich Akrobaten öffentlich auftraten, die Hurenhäuser besuchten und in öffentlichen Bädern mit nackten Weibern badeten. »Sie waren jedoch über alle Fleischeslust und Leidenschaft so erhaben, ihrer Gewalt über die Natur so gewiß, daß sie weder durch den Anblick, noch sogar durch die Umarmungen dieser Weiber zu irgend etwas gereizt werden konnten, denn sie sind Männer, sagt Evagrius, bei Männern, aber unter Weibern auch wahre Weiber.« Welche gescheidte Frömmigkeit!

46. Hans Güldenmundt: Der Bauer, der in ein Kloster gehen will.

Nürnberger Fliegendes Blatt aus dem 16. Jahrhundert

Die Askese mit ihren einzelnen besonders erstaunlichen Fällen verbreitete sich, wie nervöse, hysterische Krankheiten übertragen werden. Steingießer zitiert dafür aus dem Mittelalter verschiedene Beispiele. In einem zahlreich besetzten Nonnenkloster Frankreichs fiel es einer Nonne eines Tages ein, nach Katzenart zu miauen. Kurze Zeit darauf miauten die anderen Nonnen auch, um schließlich alle miteinander jeden Tag zu einer bestimmten Zeit mehrere Stunden lang nacheinander zu miauen. Erst durch die schärfsten Drohungen körperlicher Züchtigung konnte man der sonderbaren Epidemie Einhalt tun. Bekannt ist ferner die Epidemie unter den Meilesischen Mädchen, die sich truppweise erhängten, bekannt eine Epidemie der Weiber von Lyon, die sich gemeinsam in die Flüsse stürzten. Im 15. Jahrhundert wird von einer Klosterepidemie in Deutschland berichtet, der sogenannten Beißepidemie. Einst kam eine Nonne auf die Idee, ihre Mitschwestern zu beißen. Es dauerte nicht lange, so bissen sich alle Nonnen des Klosters untereinander. Bald verbreitete sich das Gerücht von dieser Nonnenwut, aber gleichzeitig ging sie auch von Kloster zu Kloster durch einen großen Teil Deutschlands, namentlich durch ganz Sachsen und Brandenburg. Nachher kam sie in die Nonnenklöster von Holland, ja bis nach Rom. Nichts verbreitet sich so rasch als der Blödsinn.

Rings um diese religiösen Schwärmer und Schwärmerinnen wohnte eine stumpfsinnige, im tiefsten Elend steckende Masse, die leicht geneigt war, in jedem Sonderling, wenn sein sonderbares Wesen in Zusammenhang mit dem christlichen Glauben stand, einen Übermenschen, einen mit Gott und Geistern Ringenden, einen »Heiligen« zu sehen. Das ihr Unerklärliche erschien der Masse als heilig. Wenn der Epileptische sich in Krämpfen am Boden wälzte, glaubte sie an einen Kampf mit dem Teufel. In ehrfürchtiger Scheu trug sie dem Manne, der einsam in Schmutz und Lumpen hauste, sich marterte und quälte und dabei Gottes Namen anrief, ihre Geschenke hinaus. Sie stand starr vor seinen erdichteten »Wundern«, und wenn er gar einen Kranken heilte, pflanzte sich die Kunde davon in unbeschreiblichen Übertreibungen von Mund zu Mund fort. Die Verehrung, die das verarmte Volk dem einsamen religiösen Schwärmer zollte, war eine Art proletarischen Protestes gegen den Prunk und Reichtum, mit welchem sich die offiziellen Würdenträger der Kirche in steigendem Maße umgaben. Nahte der heilige Mann der Stadt, so strömte das Volk in Massen heraus und beugte vor ihm die Kniee. Die offiziellen Kirchengewaltigen sahen diese Verehrung anfangs ungern. Um 400 eiferte Vigilantius in Barcelona gegen die Heiligenverehrung; aber Hieronymus, der als ungestümer Verteidiger derselben auftrat, hatte die Sympathien des Volkes auf seiner Seite.

Das Volk hielt zähe an seinen heidnischen Überlieferungen fest und als die Kirche sah, daß sie hiergegen einen vergeblichen Kampf führe, war sie klug genug, sich dem Empfinden des Volkes im weitesten Maße anzupassen.

Der heidnische Glaube hatte dem Volke seine Untergottheiten, Genien, Halbgötter usw. geboten. Die christliche Kirche machte nun die Heiligen zu Heroen der christlichen Religion. Schon in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts hatten ganze christliche Gemeinden das Andenken ihrer Blutzeugen gefeiert. Auf ihren Gräbern wurde das Bekenntnis und das Leiden der Männer vorgetragen, die für die Gemeinde den Märtyrertod gestorben waren. An den Gräbern nahm die Gemeinde das Abendmahl und gab damit Zeugnis einer ununterbrochenen Gemeinschaft mit ihren Toten. Nun war schon bei Lebzeiten der Märtyrer und Confessores deren Fürbitte eine große Bedeutung und von Kirchenstrafen befreiende Macht beigelegt worden. Nachdem jetzt auch nach dem Tode ihrer Vorkämpfer die Gläubigen mit diesen in sinnlicher Gemeinschaft weiter lebten, lag die Vorstellung nahe, von ihrer Fürbitte bei Gott um so Größeres zu erwarten. Diese Vorstellung hing eng zusammen mit den heidnischen Überlieferungen der Volksmassen, den Untergottheiten und Halbgöttern. An die Stelle der heidnischen Halbgötter setzte das Volk die christlichen Heiligen. Als die Verfolgungen und damit auch die Märtyrer aufhörten, nahm das Volk seine Heiligen aus der Schar der Eremiten und Mönche. Die Kirche aber paßte sich klug dem Willen der Masse an. War doch jeder Heilige eine neue Säule zur Festigung kirchlicher Macht im Geistesleben des Volkes! Sie organisierte den Heiligendienst. Die Invocatio (Anrufung) und Commemoratio (Erwähnung) der Heiligen ward allmählich ein besonderer Teil der Liturgie. Die Bischöfe ordneten für einzelne Kirchen besondere Feste für gewisse Heilige an, und 835 legte Papst Gregor IV. das Allerheiligenfest auf den 1. November. Unter Alexander III. (Bild 42) nahm der päpstliche Stuhl die Heiligsprechung als sein ausschließliches Vorrecht in Anspruch, denn die Finanzleute des Vatikans hatten inzwischen mit feiner Spürnase herausgefunden, wieviel klingende Münze auf dem Umweg über die Heiligen in die päpstlichen Kassen kommen konnte. Die Heiligen wurden eine Haupteinnahmequelle des Papstes. Da die neuen Heiligen gegenüber den alten beim gläubigen Volke sich zugkräftiger erwiesen, so wurden immer neue Heilige verlangt und erfunden. Der Himmel der Gläubigen bevölkerte sich mit Heilig- und Seliggesprochenen. Jede Kirche, jede Stadt, jedes Land, jeder Orden, jeder Beruf, jedes Haustier, ja selbst jede Krankheit bekam ihren besonderen Schutzheiligen. Den Engländern half der heilige Georg, den Spaniern der heilige Jakob, den Polen der heilige Stanislaus. Mailand schützte der heilige Ambrosius, Padua der heilige Antonius, Würzburg der heilige Kilian. Über die Juristen hielt der heilige Ivo, über die Maler der heilige Lukas, über die Musiker die heilige Cäcilia die schützende Hand und der heilige Crispinus, der den Reichen das Leder gestohlen, den Armen Schuhe daraus gemacht hatte, war für die Schuhmacher in ihrem Berufe von wundertätiger Hilfskraft. Gegen die Pest konnte der Gläubige den heiligen Rochus und Sebastian,gegen Augenleiden, gegen Kolik und Zahnschmerzen andere Heilige anrufen. Um die Gänse mühte sich der heilige Gallus, um die Schafe der heilige Wendelin, um die Schweine wieder der heilige Antonius, um das Rindvieh der heilige Pelagius usw.

47. Albrecht Dürer: Madonnenbild.

(Genannt Die Karthäuser Madonna; das Bild zeigt die Mönche des Karthäuserordens).

Nach einem Originalholzschnitt von Dürer aus dem Jahre 1515

Auch hier triumphierte die überlegene Politik des Papsttums. Aus einem Kultus, der in seinen Anfängen einen Rückfall in das überwundene Heidentum bedeutete, und dessen Bekämpfung erfolglos geblieben war, hatte diese Politik einen neuen mächtigen Teil des kirchlichen Gebäudes gemacht.

In den Reihen der christlichen Asketen, welche die Kirche zu Heiligen erhob, sind auch die Gründer der Klöster und die Väter der Klostergenossen: Mönche und Nonnen zu suchen.

Wie das asketische Leben mit seiner Entbehrung und Selbstquälerei ein Protest gegen die Schwelgerei und die Sittenlosigkeit der herrschenden Klasse war, so war das Mönchswesen in seinen Anfängen ein proletarischer Protest gegen die Ansammlung großer Reichtümer in den Händen Weniger bei immer schrecklicherem Elend der breiten Massen.

Die Urchristen hatten, wie schon geschildert ist, bereits das Bestreben gehabt, den Kommunismus zu verwirklichen. Sie scheiterten damit an den Verhältnissen der damaligen Gesellschaft. Je mehr das Christentum sich verbreitete und aus einem Bekenntnis der Ausgebeuteten zu einem Bekenntnis der Ausbeuter wurde, desto offenbarer verzichtete es darauf, den Kommunismus allgemein durchzuführen. In demselben Maße aber wuchs das Bestreben, einzelne kommunistische Korporationen innerhalb des Christentums zu begründen.

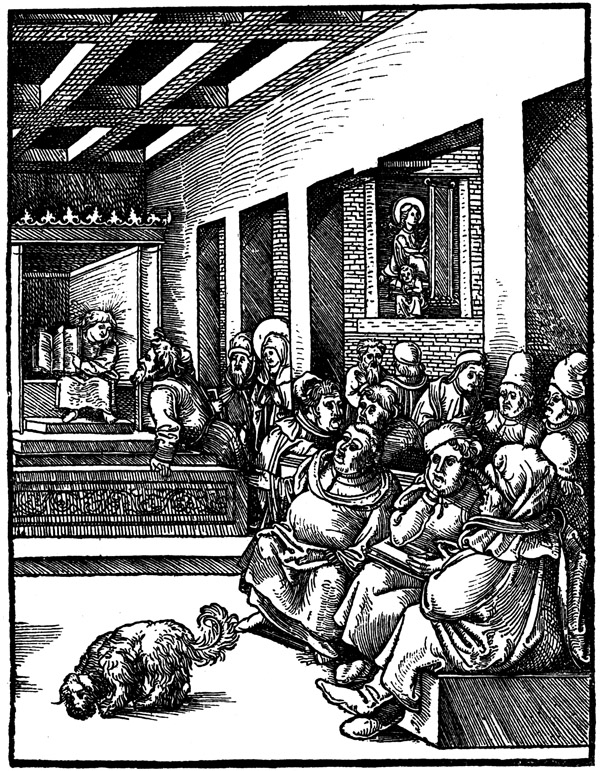

48. Tochter von ihren Eltern in ein Kloster geführt.

Nach einem Holzschnitt aus Geiler von Kaiserspergs Buch »Brösanilein« (1517)

Die Männer und Frauen, welche die christlichen Asketen um sich scharten, waren Kommunisten, die Klöster, die sie gründeten, kommunistische Hausgenossenschaften. »Auf der einen Seite waren diese Personen reiche Leute, denen vor ihrem Reichtum und vor der Gesellschaft, in die er sie brachte, ekelte. Auf der anderen Seite waren es – und diese bildete die Mehrzahl – arme Teufel, die im Kloster eine Zuflucht fanden, welche ihnen die »weltliche«, d. h. bürgerliche Gesellschaft versagte. »Nun aber«, klagte der heilige Augustinus, »weihen sich dem Dienste Gottes meistens Sklaven oder Freigelassene, oder Leute, die nur deswillen von ihren Herren freigelassen worden sind oder freigelassen werden sollen, oder Bauern oder Handwerker oder sonstige Plebejer.«

Bei der Gründung der Klöster verfuhr man nach dem Muster der weltlichen Hausgenossenschaft. »Im Altertum und auch noch in der Kaiserzeit bildete jeder Wirtschaftsbetrieb eine für sich abgeschlossene Einheit, die alles Wesentliche selbst erzeugte, was sie brauchte, und nur die Überschüsse als Waren verkaufte. Ursprünglich waren diese Betriebe ausschließlich Hausgenossenschaften gewesen, größere Familien von etwa 40-50 Köpfen, welche in vollständigem Kommunismus lebten, die Produktions- und die Konsumtionsmittel gemeinsam besaßen und benutzten. Vor der Sklavenwirtschaft verschwanden diese Hausgenossenschaften, an ihre Stelle traten Wirtschaftsbetriebe, in denen die Produktions- und Konsumtionsmittel Privateigentum eines Einzelnen waren, dem auch die Arbeiter gehörten – die Sklaven. Aber immerhin war die Hausgenossenschaft in den ersten Jahrhunderten des Christentums noch lebendig genug, um als Vorbild zu gesellschaftlichen Neuschöpfungen dienen zu können.«

49. Karthäusermönch. Nach einem Holzschnitt aus dem Jahre 1492

Die Klosterinsassen nährten sich zunächst von der Handarbeit. Was sie über den eignen Bedarf hinaus produzierten, scheinen sie zunächst verschenkt zu haben; später zwangen die Verhältnisse sie, es zu Markte zu bringen und zu verkaufen.

Anfänglich waren die Klosterinsassen auch in der Kleidung nicht verschieden von der übrigen Bevölkerung. Ebenso lebten Männer und Frauen gemeinsam. Aber dieses eheliche Zusammenleben im Verein mit der Entwicklung der Produktionsweise der bürgerlichen Welt rings um die Niederlassungen der klösterlichen Kommunisten, gefährdete immer wieder deren kommunistische Einrichtungen. Von außen bedroht durch die auf dem Privateigentum beruhende Produktionsweise, von innen bedroht durch die Einzelehe, welche immer wieder zur Absonderung von Privateigentum veranlaßte, suchten die Klosterleute ihren Kommunismus durch ein Radikalmittel sicher zu stellen: sie zwangen ihre Mitglieder zum Abschwören der Ehe. Die allgemeine Neigung der Zeit zur Askese begünstigte die Einführung der Ehelosigkeit in den klösterlichen Niederlassungen.

Im Abendlande erhielt das Mönchswesen (Mönch = monachus, ein einsamer Lebender. Nonne = nonna vom ägyptisch-koptischen: nane, nanu d. i. gut, keusch) eine allgemeine Grundlage durch die Regel des heiligen Benedikt von Nursia (480-543), die von den anderen Klöstern angenommen wurde. Benedikts Heiligenleben hat die Kirchensage mit allerlei seltsamen Wundern ausgeschmückt. Schon im Mutterleibe soll er Psalmen gesungen haben. Wenn er als Kind weinte, brachten die Engel ihm Bischofsstäbe, Bischofsmützen, Breviere zum Spielen, und machten Musik auf Instrumenten, die erst einige hundert Jahre später erfunden wurden. Einstmals betete Benedikt einen zerbrochenen Topf wieder zusammen und was dergleichen interessante Wunder mehr sind. Er stiftete zahlreiche Klöster, darunter das berühmte Kloster von Monte Cassino.

Ehe Benedikt seine Regel schrieb, wußte man im Abendlande noch nichts von einer gleichförmigen Einrichtung der Klöster. Auch das Zusammenleben der Mönche war noch nicht allgemein. Benedikts Regel hatte einen milden Charakter und führte sich deshalb leicht ein. Bis zum 10. Jahrhundert war sie die im Abendlande allein herrschende. Erst dann begannen sich von den Benediktinern einzelne Kongregationen abzuzweigen, indem sie der Grundregel Benedikts neue meist verschärfende Bestimmungen hinzusetzten und die Päpste begünstigten das Entstehen neuer Orden umsomehr, als sie sich der Macht des einen herrschenden Ordens bald nicht mehr gewachsen fühlten.

50. Mönch mit Schreibrohr und Federmesser. Nach einem venezianischen Holzschnitt (1519)

Zu dieser Zeit hatten jedoch die Klöster längst aufgehört, kommunistische Organisationen des Christentums zu sein; sie waren Zentren zur Aufsaugung und Anhäufung von Reichtümern. Der klösterliche Kommunismus wurde eine Grundlage neuer Ungleichheit.

Als die Mönche über die Alpen herüber in die Ländereien kamen, welche die germanischen Fürsten in den Stürmen der Völkerwanderung für sich errafft hatten, erschienen sie den Fürsten als willkommene Helfershelfer. Inmitten des allgemeinen Chaos war jedes begründete Kloster ein Stützpunkt der Kultur, eine landwirtschaftliche, industrielle oder Verkehrszentrale.

Die Fürsten nahmen daher die Mönche mit offenen Armen auf und wie ihre Regierungen später die Industrie begünstigten, so begünstigten die Fürsten damals die Anlegung von Klöstern. Die Mönche erhielten Land und Arbeitskräfte, sowie Privilegien aller Art zugewiesen. Wo man ihnen dieses nicht gutwillig gab, wußten sie es geschickt zu erschleichen. Namentlich die Kreuzzüge wurden, wie bereits erwähnt, dazu benutzt, um den Grund und Boden des zum Schutz des »heiligen Grabes« ausgezogenen Kleinadels in den weiten Taschen der Mönche verschwinden zu lassen. Bei der Anlegung ihrer Klöster verrieten die Mönche fast immer sehr rentablen Scharfblick und Klugheit. Sie haben stets Geschmack im Nehmen gezeigt. Die fruchtbarsten Täler, die sonnigsten Ufer der Seen und Flüsse, die herrlichsten Berge, die köstlichsten Rebengelände suchten sie für ihre Klosterbauten heraus. Freilich scheuten sie auch vor Mühe und Arbeit nicht zurück. Die Äxte der Klosterleute schufen Lichtungen im finstersten Waldesdickicht.

Die Klöster gelangten allmählich zu Macht und Reichtum. In den Klosterscheuern lag die beste Frucht der Felder, in den Klosterkellern der köstlichste Saft der Reben; in den Klosterställen stand das fetteste Vieh, in den Klosterteichen waren die wohlschmeckendsten Fische. Der Handel war abhängig von den Klöstern. Sie boten den Handelsleuten Unterkunft und Schutz als Handelsstationen an den primitiven und gefahrvollen Wegen. Alles, was um die Klöster wohnte, machten sie dabei durch ihr wirtschaftliches Übergewicht von sich abhängig, alles lebte von ihnen.

51. Eine Klosterschule. Nach einem mittelalterlichen Miniaturbild

Schließlich hörten die Mönche und Nonnen jedoch auf, selbst zu arbeiten. Sie lebten von der Arbeit ihrer Hörigen und von der Ausbeutung des Volkes; die Klöster wurden Ausbeutungsinstitute der Mutterkirche. Damit bekamen die Klöster und die Orden denn auch einen exklusiven Charakter. Die reichen Mönche und Klöster nahmen nicht mehr jeden auf. Sie hielten die Armen systematisch fern und trachteten danach, solche zu gewinnen, die den Reichtum des Klosters mehrten. Andererseits drängte sich der Adel an die führenden Stellen in den Klöstern heran. Wie im allgemeinen durch das ganze Mittelalter hindurch die Kirche die einzige festgefügte Macht war, die einem strebsamen Kopfe die Möglichkeit des Vorwärtskommens bot, so waren im besonderen die Klöster treffliche Versorgungsanstalten für jüngere Söhne oder sitzengebliebene Töchter des Adels.

Seit die Klosterinsassen nicht mehr nötig hatten, grobe Landarbeit zu tun und der Reichtum der Klöster sich steigerte, begannen Mönche und Nonnen ein immer raffinierteres Leben zu führen. Vom sechsten Jahrhundert an wurden die Klöster auch die Zufluchtsorte für Wissenschaft und Kunst. Der Verfall der Städte war dazu der Grund. Aus den ruinierten Städten flüchtete die Intelligenz hinter die Klostermauern und in den engen Zellen saßen, bekleidet mit der Mönchskutte, lange die Vertreter aller Kunst und aller Wissenschaft (Bild 49, 50 u. 52). Aber die Künstler und Gelehrten bildeten eben doch die Minderzahl der Klosterbewohner; in ihrer Mehrzahl übte das Wohlleben einen verderblichen Einfluß auf sie aus. »Die Faulheit, Geilheit und Versoffenheit der Mönche ist sprichwörtlich geworden« (Bild 64).

52. Hans Wechtlin: Disputierende Gelehrte

Aus dem Schatze seiner Erfahrungen prägte das Volk die Sprichwörter. Die Rolle, die darin die Mönche spielen, zeigen deutlich, auf welche tiefe Stufe der Verkommenheit das Klosterleben allmählich herabgesunken war. »Die Mönche mästen sich von Sünden und werden fett von Aas.« – »Die Mönche verneigen sich nicht vor dem Abt, sondern vor seinen vollen Schüsseln.« – »O, was müssen wir der Kirche Gottes halber leiden! rief der Abt, als ihm das gebratene Huhn die Finger versengte.« – »Wie's den Mönchen eigen, Essen, Trinken, Schweigen.« – »Der Mönch legt wohl die Kutte ab, aber nicht den Sinn.« – »Hülf' die Kutt' für's Höllenfeuer, so würd' das Kuttentuch sehr teuer.« – »Jeder treibt, was er kann: die Hunde bellen, die Wölfe heulen, die Mönche lügen.« – »Im Stillen soll man Gutes tun! sagte die Nonne und küßte den Pater in ihrer Zelle.« – »Eines Mönches gute Eigenschaften sind: ein allmächtiger Bauch, ein Eselsrücken und ein Rabenmaul.« – »Alles mit Zeit, sagte der Abt, wie man ihn ob der Magd ertappte.« – »Es paßt, wie der Mönch zur Nonne.« – »Immer fein sittsam, sagte die Äbtissin, da kriegte sie ein Kind.« – »Nonnen decken sich gern mit fremder Kutte.« – »Vor Nonnen Betten und Mönchsgebeten braucht Keiner den Hut zu lüpfen.« – »Ein Mönch wagt mehr als der Teufel.« – »Laß' den Mönch ins Haus, so kommt er in die Stube; laß' ihn in die Stube, so kommt er ins Bett.« – »Mönchskutte Schelmenfutteral.« – »Warum geht kein Mönch allein über die Gass'? Damit, wenn ja der Teufel den Einen holt, der And're sagen könne, wo er geblieben.« – »Einer Dirne Schoß, eines Esels Rücken und eines Mönchs Gewissen, tragen, was man ihnen aufläd't.« – »Der Mönch scheut die Arbeit wie der Teufel das Kreuz.« – »Ein Kapuziner frißt keine Schuhe, sie seien denn geschmiert.« – »Er hurt wie ein Karmeliter! Er säuft wie ein Franziskaner! Er frißt wie ein Bernhardiner! Er stinkt wie ein Kapuziner!« usw.

53. Mönchstypen (Kapuziner und Bettelmönche).

Nach einem Antwerpener Kupferstich aus dem Jahre 1586

Wer der Mönche Leben nach den Aufzeichnungen der Chronisten betrachtet, sieht auch hier wieder einmal, wie wahr der Volksmund redet. Nicht umsonst hatten die Klöster die größten Weinkeller und brauten das beste Bier. Mönche und Nonnen verstanden sich aufs Trinken. Kaum waren unter Karl dem Großen die ersten öffentlichen Schenken entstanden, so wurden sie auch schon von Welt- und Ordensgeistlichen besucht. Auf den damaligen Kirchenversammlungen mußte ihnen das Wirtshausgehen verboten werden. Das Saufen ließen sie sich aber nicht verbieten und frönten ihm desto mehr hinter den Klostermauern. Im 10. Jahrhundert trank beispielsweise jeder von den Mönchen in St. Gallen täglich fünf Maß Bier und dazwischen beim Frühstück, Mittag und Abendessen Wein und Obstwein (Bild 58). So groß war die pfäffische Trunkenheit, daß in den einzelnen Klöstern Strafmaße für die verschiedenen Grade derselben in Geltung waren. Hemmerlin in Zürich klagte über die Weinfässer in den Klöstern, die größer wären als die Zellen und über die besoffenen Mönche, die mit lallender Zunge Buße predigten und mit vollem Dickbauch die Fasten einschärften. In Bern sollen drei Mönche 4800 Maß Wein in einem Jahre vertilgt haben. Im Kloster Johannisberg betranken sich die Mönche derart in ihrem köstlichen Wein, daß sie 1453 durch eine Kommission reformiert werden mußten. Aber selbst beim Saufen verließ die Klosterleute die Frömmigkeit nicht. Die Kanonissinnen zu Himmelspforten in Wien hatten ihren geräumigen Weinkeller echt gottesfürchtig zerlegt in einen Gottvaterkeller, Gottsohn- und Heiligengeistkeller, Muttergottes-, Johannes-, Xaveri-, Nepomukkeller. Nie vergaßen die feisten Mönche, den Wein, der in ihre Keller gebracht wurde, zu segnen – damit er ihnen desto besser bekäme. Wie das Saufen so das Essen! Das Kloster hatte ja von allem im Überflusse; kein Wunder, daß der Überfluß der Mönche Tafel füllte. Die Söhne und Töchter des Adels, denen die Kirche die Abt- und Äbtissinnensitze zuschanzte, waren im Wohlleben aufgewachsen. Sie strebten nun im Kloster, es zu verfeinern, nicht es zu entbehren. Nirgends fand man so auserlesene Speisen wie am Tische des Abtes, und es war nur natürlich, daß diese Schlemmerei der Oberen von den Mönchen und Nonnen begierig nachgeahmt wurde (Bild 60).

[Fußnote im Text wiedergegeben. Re. für Guteberg] Von zeitgenössischen Schilderungen des Klosterlebens in Italien geben wir hier ein Bruchstück aus der berühmten Satire Aretinos »Wie Nanna in Rom unter einem Feigenbaum der Antonia von dem Leben der Nonnen erzählte«.

Nanna: Meine liebe Antonia: wenn man sich zu entscheiden hat, ob man seine Tochter Nonne oder Freudenmädchen werden lassen oder ob man sie verheiraten soll, da steht man gleichsam vor einem Kreuzweg. Man überlegt sich 'ne gute Zeit, ob man den einen oder lieber den anderen einschlagen soll, und da kommt's denn manchmal vor, daß einer den Teufel gerade auf die verkehrte Straße bringt. So machte es der Böse auch mit meinem Vater selig, als dieser mich eines Tages zur Nonne bestimmte – sehr gegen den Willen meiner Mutter, heiligen Angedenkens, die du vielleicht noch gekannt hast. O, das war 'ne Frau!

Antonia: Ja, ich habe eine dunkle Ahnung, daß ich sie mal gesehen habe; jedenfalls kenne ich sie vom Hörensagen, und ich weiß, daß sie hinter den Bänken Mirakel wirkte, und habe gehört, daß dein Vater, ein wackerer Sbirre des Bargello, sie aus Liebe geheiratet hatte. Hinter den Bänken der Geldwechsler war ein Gewirr von Gäßchen, die vorzugsweise von Freudenmädchen bewohnt wurden.

Nanna: Oh, erinnere mich nicht an das gebrannte Herzeleid jenes Tages, da Rom nicht mehr Rom war und das erlesene Paar mich als Waise zurückließ!+… Doch zur Sache: Also, es war an einem ersten Mai, da brachten mich Mona Marietto – das war der Name meiner Mutter, aber gewöhnlich nannte man sie »die schöne Tina« – und Meister Barbieraccio, mein Vater, mit der ganzen Sippschaft: Onkeln und Tanten, Großvätern und Großmüttern, Basen und Vettern und Neffen und Brüdern, und mit 'ner ganzen Schar von Freunden und Bekannten nach der Kirche des Klosters. Ich war ganz und gar in Seide gekleidet, die von Ambra duftete, und trug ein goldenes Käppchen, darauf lag der Jungfernkranz aus Blumen, Rosen und Veilchen, und meine Handschuhe waren parfümiert und die Pantoffeln von Samt, und die Perlen, die ich am Halse trug, und die Kleider, die ich auf dem Leibe hatte, die waren, wenn ich mich recht erinnere, von der Pagnina, die neulich ins Magdalenenstift eintrat.

Antonia: Anderswoher konnten sie gewiß nicht sein!

Nanna: Also, fein, fein geschmückt und sauber wie aus dem Ei gepellt, betrat ich die Kirche. Da waren tausend und abertausende von Menschen, die drehten sich alle nach mir um, sobald ich erschien, und die einen sagten: »Ach, da bekommt aber der liebe Herrgott 'ne schöne Braut!« und andere: »Schade, daß so 'n hübsches Mädchen Nonne wird!« Und einige machten das Kreuz über mir, andere sahen mich an, wie wenn sie mich mit den Augen verschlingen wollen, und noch wieder andere sagten: »Die giebt mal 'n leckeren Happen für irgnd 'nen Mönch!« Aber ich dachte mir nichts böses bei solchen Worten, ich hörte nur immer ganz fürchterliche Seufzer, und an der Stimme erkannte ich, daß sie aus dem Herzen eines meiner Liebhaber kamen, der während des ganzen Gottesdienstes in einem fort heulte.

Antonia: Was? Du hattest schon Liebhaber, ehe du Nonne wurdest?

Nanna: Welches Mädel hätte die nicht gehabt! Aber das war in allen Züchten und Ehren. Ich mußte nun auf der Frauenseite ganz obenan Platz nehmen, und nach einer kleinen Weile begann die Messe, und ich kniete zwischen meiner Mutter Tina und Tante Ciampolina, und der Kantor spielte auf der Orgel einen Lobgesang. Nach der Messe wurden meine Nonnenkleider eingesegnet; die lagen auf dem Altar, und der Priester, der die Epistel gelesen, und der andere Priester, der das Evangelium gelesen hatte, die führten mich hinauf, und nun mußte ich auf den Stufen des Hochaltars niederknien. Dann reichte der, der die Messe gelesen hatte, mir das Weihwasser und sang mit den anderen Priestern das Tedeum laudamus und vielleicht noch hundert Psalmen, und dann zogen sie mir die weltlichen Kleider aus und legten mir das geistliche Gewand an, und die Leute drängten sich heran und machten einen Lärm wie+… wie man ihn in Sankt Peter und in Sankt Johannes hört, wenn da eine aus Verrücktheit oder aus Verzweiflung oder aus Ulk sich einmauern läßt – wie ich's auch mal durchgemacht habe.

Antonia: Ja, ja; ich sehe dich noch vor mir mit der Menschenmenge um dich herum.

Nanna: Als dann die Feierlichkeit vorbei war und sie mir den Weihrauch gereicht hatten und das Benedicamus und das Oremus und das Hallelujah gesungen hatten, da öffnete sich eine Tür, die kreischte, wie wenn man den Deckel der Armenbüchse aufmacht. Ich mußte aufstehen und wurde nach draußen geführt, wo etwa zwanzig Schwestern mit der Aebtissin mich erwarteten. Sobald ich sie erblickte, machte ich ihr 'ne schöne Reverenz, und sie küßte mich auf die Stirn und sagte zu meinem Vater und meiner Mutter und den Verwandten ein paar Worte, die ich nicht behalten habe, und die vergossen alle Ströme von Tränen, und auf einmal wurde die Tür zugeworfen, und ich hörte ein Stöhnen, das allen Anwesenden durch Mark und Bein ging.

Antonia: Woher kam denn dies Stöhnen?

Nanna: Von meinem armen Liebsten, der den andern Tag Barfüßermönch oder Bettlereremit wurde – ich weiß nicht mehr was.

Antonia: Der arme Kerl!

Nanna: Als nun die Tür plötzlich zugeschmissen wurde, daß ich nicht mal meinen Anverwandten Lebewohl sagen konnte, da dachte ich, ich wäre bei lebendigem Leibe ins Grab gelegt, und die Frauen um mich her wären halb tot von Geißelhieben und vom Fasten; und ich weinte nicht mehr um meine Eltern, sondern um mich selber. Und ich ging mit niedergeschlagenen Augen, und mein Herz dachte an das, was mir bevorstände. So kamen wir in den Speisesaal, wo eine Schar von Nonnen auf mich zulief, um mich zu umarmen. Sie nannten mich sofort »Schwester« und sagten mir, ich sollte doch mal aufschauen. Das tat ich und siehe: Da waren eine Menge frische und helle Gesichter mit roten Wangen. Da wurde mein Herz fröhlich, und ich blickte mit größerer Zuversicht um mich und sagte zu mir selber: »Wirklich, der Teufel ist nicht so häßlich, wie man ihn malt!« Und auf einmal, da kam eine ganze Schar von Mönchen und Priestern und unter ihnen auch einige Weltgeistliche, lauter junge Leute, die schönsten und saubersten und fröhlichsten jungen Leute, die ich je gesehen, und jeder nahm seine Freundin bei der Hand, und sie sahen aus wie die Engel, die auf einem Ball im Himmel zum Tanze antreten.

Antonia: Du, über den Himmel mach' keine Witze!

Nanna: Sie sahen aus wie Verliebte, die mit ihren Nymphen scherzen.

Antonia: Der Vergleich ist schon eher zulässig. Nun, und weiter?

Nanna: Sie nahmen sie also bei der Hand und gaben ihnen die zärtlichsten Küsse, und einer wetteiferte mit dem andern, wer die süßesten gäbe.

Antonia: Und welche Küsse hatten, deiner Meinung nach, den größten Zuckergehalt?

Nanna: Natürlich die von den Mönchen!

Antonia: Warum?

Nanna: Den Grund ersiehst du aus der Legende von der »Buhlerin von Venedig«.

Antonia: Und dann?

Nanna: Dann setzten sich alle zu Tisch. Und es war die köstlichste Tafel, die ich je in meinem Leben gesehen hatte. Auf dem Ehrenplatz saß die fromme Mutter Aebtissin und zu ihrer Linken der Herr Abt; an der anderen Seite der Aebtissin saß die Schatzmeisterin und neben dieser der Bakkalaureus, ihr gegenüber die Sakristanin mit dem Novizenmeister und dann kamen in bunter Reihe immer eine Nonne, ein Mönch und ein Weltgeistlicher, und unten an saßen, ich weiß nicht wie viele Pfäfflein und Mönchlein; ich selber aber saß zwischen dem Prediger und dem Beichtiger des Klosters. Und dann kam das Essen, und ein Essen war's, wie's der Papst selber nicht besser hat, so versicherte man mir. Da hörte sofort das Schwatzen auf, und es war, als ob die Inschrift: »Stille!«, die man in den Refektorien der Klosterväter liest, sich auf Lippen und Zungen herabgesenkt hätte, und nur die Lippen machten beim Essen ein leise murmelndes Geräusch, wie wenn die Seidenwürmer, nachdem sie ganz ausgewachsen sind, ihr langentbehrtes Futter bekommen und an den Blättern knuspern. Ich meine die Blätter jenes Baumes, in dessen Schatten der arme Pyramus und die arme Thisbe Kurzweil zu treiben pflegen – möge Gott sie dort oben beschirmen, wie er sie hier unten in seine Hut nahm!

Antonia: Du meinst die Blätter vom weißen Maulbeerbaum.

Nanna: Hahaha!

Antonia: Warum lachst du so?

Nanna: Ich lache, weil ich eben an einen Schlingel von Mönch denke – Gott verzeih' mir den Ausdruck – der kaute mit allen zweiunddreißig Zähnen und hatte ein Paar Backen wie ein Posaunenengel, und auf einmal setzte er eine Flasche an den Hals und schlürfte sie in einem Zuge leer!

Antonia: Möchte er dran erstickt sein!

Nanna: Als sie nun den ersten Hunger gestillt hatten, da fingen sie an zu plappern, und es kam mir vor, als wäre ich nicht bei einem Klosterfrühstück, sondern mitten auf dem Navonaplatz, wo man rechts und links und hinten und vorne nichts als Juden mit den Leuten feilschen und schachern hört. Und als sie dann satt waren, da nahmen sie Hühnerflügel und dergleichen, und damit fütterten sie sich gegenseitig, wie Schwalben ihre Schwälblein atzen. Und was für Gelächter gab es da, wenn so ein Kapaunensterz präsentiert wurde, und was für Bemerkungen wurden bei solchen Gelegenheiten gemacht!

Antonia: So 'ne Bande!

Nanna: Mir wurde ganz übel, als ich sah, wie eine Nonne einen schönen Bissen zerkaute und darauf mit ihrem eigenen Munde ihrem Freunde hinhielt.

Antonia: Brrr!

Nanna: Allmählich verwandelte sich die Lust am guten Essen in jenen Ueberdruß, der allzureichlicher Sättigung entspringt; da fingen sie an, sich anzuprosten wie die Deutschen; und der Ordensgeneral stand auf und ergriff einen großen Pokal voll Korserwein, forderte die Aebtissin auf, ihm Bescheid zu tun und schluckte das Ganze hinunter wie 'nen falschen Eid. Alle Augen glänzten bereits wie Spiegelglas vom vielen Trinken, bald aber liefen sie an wie Diamanten, die man anhaucht; sie wurden müde, und viele schwere Köpfe sanken auf das Tischtuch, wie wenn's ein Kopfkissen gewesen wäre+…

Die Fortsetzung dieser Schilderung, d. h. die Wiedergabe der wollüstigen Orgien zwischen den Nonnen und Mönchen, die dieser üppigen Mahlzeit folgten, können weder unsere modernen Ohren noch die deutschen Staatsanwälte ertragen. – Malte »der göttliche Aretino«, wie ihn seine Zeit nannte, auch mit dem übertreibenden Stift des Satirikers – so malte er doch das wirkliche Wesen der Sache, und das zeigt uns das Gegenteil von einem »gottgefälligen Lebenswandel«.

54. Nonnentypen.

Nach einem Antwerpener Kupferstich aus dem Jahre 1586

Bei solcher Sorge für den Magen ging den Klöstern denn auch rasch die alte finstere Regel, die alles Lachen und Scherzen verbot, verloren. Die Klostermauern widerhallten von den groben Späßen und von der tollen Kurzweil der Mönche; – eine angenehme Abwechslung in der frommen Vorbereitung auf das Jenseits. Oft luden sie »alberne Gäste« ein, Leute, die im Brote des Klosters standen, und deshalb gegen alle pfäffische Rohheit wehrlos waren. An ihnen übte sich, wenn der Bauch gefüllt war, grunzend und wiehernd der Witz der frommen Pfaffen. Gern klebten sie heimlich Pech an den Stuhl des Gastes, um sich daran zu ergötzen, wenn die Hälfte einer nicht soliden Hose am Stuhl hängen blieb. Ein Hauptspaß war's, solchem Gast dann behend den Hemdzipfel aus den Hosen zu ziehen oder, wenn er, trunken vom guten Klosterwein, sich's bequem machen wollte, ihm den Stuhl unterm Gesäß wegzuziehen, daß der Geäffte auf den Boden kollerte. War schließlich alles trunken, so gesellte sich zur Roheit die Gemeinheit. Der in irgend einem Winkel eingeschnarchte trunkene Gast fand sich beim Erwachen mit einem Weibe zusammengebunden, während die frommen Klosterbrüder über die nun beginnende gemeine Balgerei lachend umherstanden. Zu noch angenehmerer Unterhaltung nahm man auch Frauen und Mädchen das Maß ihrer Waden, und ein sehr beliebtes Spiel war das sogenannte Schuhesuchen. Die ganze Gesellschaft saß im bunten Kreise auf der Erde, und der Suchende mußte den verborgenen Schuh hervorsuchen – unter Kutten und Weiberröcken.

55. Albrecht Dürer: Bettelmönch und Musikanten

56. Die Verproviantierung des Klosters. Satirischer Kupfer auf die Mönche

Essen, Trinken und Schlafen waren zuletzt die Haupttagewerke der Klösterlinge. Noch heute gibt es zahlreiche Bezeichnungen im Volksmunde, die auf das Wohlleben der Mönche hindeuten. Feine Weine nennt man wohl: Theologenweine, gutes Bier: Paterbier, Nachbier: Konventbier. Die Brauer nennen den Zapfen: Pfaff. In mancher Gegend nennt man die besten Stücke der Bratgans: Pfaffenschnitte usw. Das sind Bezeichnungen, die das Volk aus tausend Tatsachen der Mönchs-Schlemmerei prägte.

57. Pilger, Bettler und Bettelmönch

Wenn diese grobknochigen, dickbauchigen Mönche die Gassen der Städte oder die Hütten der Dörfer betraten, waren sie für die Bürger gefährliche Gesellen. Wehe dem, der mit ihnen anband! Die Mönche setzten nicht bloß den Himmel gegen ihn in Bewegung und brachten ihn als einen Ketzer in Verruf; sie hatten auch handgreifliche Argumente. Tobend und fluchend forderte der Mönch seinen Gegner und es kam in den unsicheren Zeiten des Mittelalters oft genug vor, daß ein Mönch seinen Gegner mit dem Schwerte erschlug. Welche gewalttätigen Burschen unter ihnen waren, geht daraus hervor, daß ihnen mehrfach bei strengen Strafen verboten ward, ihre Gegner öffentlich zum Kampfe herauszufordern. Mancher der Braven hatte ja lange genug, bevor er die Kutte anzog, als Kriegsmann das Schwert getragen und für fremde Herren Menschenblut vergossen. Auch untereinander befehdeten sie sich und auf öffentlichem Markte gerbten sie sich unter dem Hallo des Volkes, in echt christlicher Demut und Liebe gegenseitig das Fell. Daß sie in den Bierländern, wie in Bayern, sich auf Humpen forderten und ein Mönch den andern unter den Tisch soff, ist allgemein bekannt.

58. Rowlandsen: Mönch und Beichtkind

Ganz unbeschreiblich sind im Mittelalter die Geilheitsexzesse der Klosterpfaffheit. In dieser Hinsicht haben sich Mönche und Nonnen gegenseitig nichts vorzuwerfen, denn in Männer- wie in Frauenklöstern herrschte dieselbe grenzenlose Liederlichkeit. Die Satire illustrierte das sehr handgreiflich (Bild 56, 59, 60 u. 61). Der volle Bauch, der nicht zu arbeiten brauchte, trieb fortwährend zu sexuellen Exzessen. Es gibt kein Laster, welches nicht in den Klöstern heimisch gewesen wäre. Die Nonnenklöster galten dem verwilderten Adel schließlich als Bordelle, in denen man ungestraft die tollsten Orgien feiern konnte. Hatte doch dieser Adel durch Muhmen und Bäschen, die den Schleier genommen hatten, gute Verbindung in die Zellen lebenslustiger Nönnchen. Man war schließlich so schamlos geworden, daß man nicht einmal die Folgen solcher Ausschweifungen verbarg. Zwar rief ein päpstliches Legat unter Beziehung auf diese Folgen den deutschen Nonnen einmal zu: »Selig sind die Unfruchtbaren!« und zuweilen traf eine gar zu unvorsichtige Klosterschwester wohl ein barbarisches Strafgericht; aber es gab auch Frauenklöster, deren Wände ungescheut »von Kindern beschrieen« wurden. So z. B. das Kloster Gnadenzell auf der schwäbischen Alb, wie denn überhaupt im 15. Jahrhundert die Nonnenklöster Schwabens durch ihre schamlose Wirtschaft ärgerlichstes Aufsehen erregten. Das Frauenkloster zu Kirchheim unter Teck war wie »ein offen Freudenhaus«. Um 1484 war die Liederlichkeit im Kloster Söflingen bei Ulm so zum Skandal geworden, daß der Bischof eine Untersuchung anordnete. Der damit beauftragte Kommissar berichtete an den Papst, er habe in den Zellen der Nonnen Liebesbriefe höchst unzüchtigen Inhalts gefunden, Nachschlüssel, weltliche Kleider und – o Schreck der Schrecken! – die meisten Nonnen seien in gesegneten Leibesumständen gewesen. Bei Abbrechung des Klosters Mariakron fand man »in den heimlichen Gemächern und sonst Kinderköpfe, auch ganze Körperlein versteckt und vergraben«. Hier haben also die Nonnen die heimliche Geburt getötet, verscharrt und brav weiter als Vorbilder der Keuschheit gegolten.

59. Ulrich: Spottbild auf das unmäßige Leben der Mönche und der Nonnen.

Aus dem Jahre 1609

Etwas ganz gewöhnliches war der geschlechtliche Verkehr der Mönche und Nonnen untereinander. Manchmal fand er grausame Bestrafung. So wissen die Chronisten Fälle zu melden, wie der des Klosters Wattum in England, in denen ein Mönch, der eine Nonne verführt hatte, dem Nonnenkloster ausgeliefert und die Verführte von den erbitterten Ordensschwestern gezwungen wurde, ihren Verführer zu entmannen. Doch in den Zeiten des tiefsten sittlichen Verfalles der Klöster sind die Nonnen kaum solcher Wut gegen einen lebenslustigen Mönch fähig gewesen. Vollends milde war man gegen die Mönche, die sich mit weltlichen Frauen abgaben und die Klosterleute sorgten, daß da, wo sie nicht bei den Bürgerfrauen wohl gelitten waren, sie willige Frauen in der Nähe hatten. Im Dunkel der Nacht schlichen sie in die sogenannte »Vorstadt«, in die Wirtschaftsgebäude des Klosters und mißbrauchten die Frauen der abhängigen Klosterarbeiter. Einen besonderen Wert hatten die Weiber, die in der Mönchssprache » steriles« (Unfruchtbare) waren und bei denen die Mönche also vor Entdeckung ihres verbotenen Umganges sicher waren (Bild 56).

60. Der Pfaffen Kirchweih.

Spott

[Text unleselich]. Holzschnitt-Flugblatt

In mehreren Orten der Schweiz, wo Klöster waren, wagte sich, wie verschiedene Chronisten meldeten, keine Frau am Abend auf die Straße. Die brünstigen Mönche fielen sie förmlich an und schonten häufig selbst nicht unreife Kinder.

Wo aber eine strengere Zucht Mönchen und Nonnen die Befriedigung ihrer Lüste auf bequeme Weise unmöglich machte, da verfielen sie auf unnatürliche Laster. Die zahlreichen Verordnungen, in denen von der Entfernung aller weiblichen Tiere aus Mönchsklöstern, aller Schoßhündchen usw. aus Frauenklöstern die Rede war, lassen die Verkommenheit in den Klöstern ahnen.

Die Karikaturen und Satiren der Zeit wimmeln von Schilderungen der Unsittlichkeit, Unmäßigkeit und Scheinheiligkeit der Mönche und Nonnen. Und dies waren keine Phantasiegebilde! Es waren dem Leben abgelauschte Züge! Sehr oft entstammten die Männer, welche die satirische Geißel über die Pfaffheit schwangen, selbst dem mönchischen Lager. Bald war es der Ekel vor dem Lotterleben, bald die Sicherheit, welche die Dummheit der Volksmassen ihnen verlieh, die die Pfaffen veranlaßte, ihre eigene Verkommenheit höhnend vor dem Volke zu enthüllen. Und wo geistreiche Weltdichter dasselbe taten, da tauchte ihre ätzende Feder ebenfalls in den Wirklichkeitsschmutz, der sie breit starrend umgab. Heute sucht man den »Decamerone«, die hundert Erzählungen des italienischen Dichters und Humanisten Giovanni Boccaccio, als die Erfindung einer stark sinnlichen Phantasie abzutun. Nein, was Boccaccio mit glänzenden Farben und rücksichtsloser Sprache von den Geilheitsexzessen der Pfaffen erzählt, das war das Stadtgespräch, die Aneinanderreihung wirklicher Ereignisse, die alle Welt sich kichernd in die Ohren tuschelte. Gerade daraus erklärt sich der große Erfolg und der Ruhm dieser Dichtungen, als sie zuerst 1471 zu Venedig herauskamen. Die Karikaturen, die wir in dieser Richtung hier vorführen, sind ebenso drastische wie interessante Proben der zeitgenössischen Mönchskarikatur. Es wäre nur zu sagen, daß hier künstlerisch ausgezeichnet ist, was in der Wirklichkeit sich ebenso schmutzig, wie abstoßend und unästhetisch abspielte (Bild 58-61 und 63).

Als die Klöster immer tiefer in den Schlamm herabsanken, begann gegen die mönchische Unsittlichkeit die Reaktion. So oft auf dem Stuhl Petri zu Rom ein päpstlicher Staatsmann einen päpstlichen Lüstling ablöste, versuchte sich solcher auch an der vergeblichen Arbeit, dem Verfall des Mönchtums durch seine Reformen Einhalt zu tun. Man hütete sich aber sorgfältig, dem Übel an die Wurzel zu gehen und die Ehelosigkeit der Mönche und Nonnen aufzuheben. Die Klöster hätten alsdann für die Kirche keinen Wert mehr gehabt, weil sie aufgehört hätten, den päpstlichen Hof zu bereichern. Die Ehelosigkeit blieb bestehen, und ihre in der menschlichen Natur begründeten Folgen suchte man mit brutaler Gewalt zu unterdrücken. Man blickte zurück auf das Leben der Asketen, unter denen die Gründer der ersten mönchischen Siedelungen zu suchen waren, man entsann sich ihrer Enthaltsamkeit und ihrer Selbstquälereien. Gegen den Exzeß der Geilheit erhob sich der Exzeß der Brutalität. Mit der Geißel und der Rute sollte das geile Fleisch der Mönche und Nonnen gekühlt werden. Die in das Kloster eintretenden Novizen wurden zu hündischer Demut gezwungen und barbarische Klosterstrafen kamen überall in Geltung, wo neuentstehende Kongregationen die benediktinischen Regeln ausbauten.

Man bemühte sich, die menschliche Natur in dem jungen Novizen völlig zu brechen und an Stelle des selbständigen Denkens Gehorsam gegen den Oberen als einzige geistige Thätigkeit zu sehen. Deshalb wurden in manchen Klöstern die Novizen zu den allerverrücktesten Dingen gezwungen. Die Prior oder die Patres zwangen den Novizen wohl, mit schweren Reitstiefeln angetan auf einem Bein um den Tisch zu hüpfen, sich an einen Wagen zu spannen und eine Feder oder einen Strohhalm spazieren zu fahren. Kapuziner setzten ihren Novizen Heu und Stroh vor oder zwangen sie, aus Schweinetrögen wie ein Tier zu essen. Sie zogen Kreidestriche über den Boden, durch den Auswurf und befahlen den Novizen, sie aufzulecken. Die Novizen mußten an ekelhaften Orten mit der Zunge ein paar hundert Kreuze machen. Für kleine Vergehen mußte der Novize stundenlang kniend beten, für große mußte er schreckliche Schläge und den Klosterkerker erdulden.

Aus einer Anzahl Klöster erfahren wir von einer ebenso seltsamen wie ekelerregenden Sitte, durch die man den Novizen tiefste Unterwürfigkeit unter die Oberen anerziehen wollte. Der Novize mußte dem Prior die Kutte aufheben und ihm einen inbrünstigen Kuß auf – den bloßen Hintern drücken. Diese Sitte erinnert lebhaft an eine im Volksmunde gebräuchliche Redensart, durch welche die stärkste Verachtung ausgedrückt werden soll. Die Pfaffen hatten die Sitte aus den ersten Zeiten des Christentums übernommen. Damals wurde sie von vielen Bischöfen der Christengemeinden geübt, die auf solche Weise die neueintretenden Gläubigen zur Unterwürfigkeit zwingen wollten.

Die Geißel (»Diziplin«) wurde zum Haupt-Bußinstrument des Klosters. Der Mönch und die Nonne schlugen sich für ihre Sünden blutig wie die Asketen der Wüste. Es gab in den Klöstern wahre Virtuosen der grauenhaften Geißelei. Das Benediktinerkloster zu Fonte-Avallana beherbergte in Dominikus dem Gepanzerten ein solches Geißelgenie. Wenn er sich nicht geißelte, trug er beständig einen eisernen Panzer auf dem bloßen Leib. Er brachte es fertig, sich in sechs Tagen 300 000 Rutenhiebe zu geben. Der Körper des Dominikus, erzählt sein Abt Damiani mit Stolz, habe ausgesehen wie die Kräuter, welche der Apotheker zu einem Ptisane zerstoßen habe! Die Cisterziensernonne, die hochgepriesene Mutter Passidea von Siena, die es übrigens fertig brachte, sich vor lauter Frömmigkeit mit dem Kopf nach unten, gleich einem Schinken in den Rauchfang zu hängen, übertraf im Geißeln selbst noch den gepanzerten Dominikus. Sie kam dadurch in einen dem Wahnsinn nahen Zustand. Die Geißel-Prüfungs- und Enthaltsamkeitstollheit wurde in dem Orden von Fontevrauld, oder Herardsbrunnen, auf die Spitze getrieben. In diesem Kloster lebten Mönche und Nonnen zusammen. Sie mußten oft bei einander schlafen, um gewaltsam Versuchungen herbeizuführen, die sie dann glorreich überwanden oder denen sie – seufzend über die Sündhaftigkeit des Fleisches, erlagen. Hier herrschte das Eigentümliche, daß das männliche Geschlecht, um rechte Demut zu üben, dem weiblichen untergeben war. Das Geißeln war an der Tagesordnung. Eine Hauptbeschäftigung der fürstlichen oder vornehmen Damen, die das Regiment führten, war es, die jungen Frater und Novizen auf den entblößten Körper zu geißeln.

61. Der Mönch und die Nonne in der Zelle.

Nach einem anonymen Holzschnitt aus der Zeit der Reformation

Bei den Cisterziensernonnen war es üblich, sich für das Seelenheil der verstorbenen Klosterschwestern zu geißeln. Von vielen Nonnenorden wurde diese Praxis, Seelen aus dem Fegefeuer zu befreien, eifrig nachgeahmt. Auch in Leiden betrieb man sie. Der niederländische Schriftsteller und Staatsmann, Philipp van Marnix, Herr von St. Aldegonde, der Mitbegründer des kräftigen Aufschwungs der holländischen Literatur, der die klassische Literaturperiode Hollands vorbereitete, gab u. a. 1569 eine Satire heraus. Sie führte den Titel: » De roomsche Cye-korf« (Der römische Bienenkorb). Sie ist ein mit urkräftigem Behagen geschriebenes Meisterwerk der Satire. Darin schildert Marnix, in der derben, unserer heutigen Prüderie weitab liegenden Manier seiner Zeit:

»Noch ober alle diese heylsame hülffmittel, haben die liebe andächtige Schwestern zu Leyden in Holland, und inn allen Regularissenklöstern, noch etwas gefunden, das sehr artig ist. Denn zwischen Remigy und aller Heyligentag, nachdem man die Vigilien von neun Lektionen sehr andächtiglich hat gesungen, so geht ihre Frau Mater (Mutter) inn eyn finster Kellerlein, mit einer Ruthen in der Hand, unnd da kommen die Schwesterlein, eyne vor, die ander nach, mit dem H… bloshaupts, ja etliche auch wohl gantz mutternackend, unnd legen sich für sie, unnd empfangen die selige Disziplin oder züchtigung für die Seelen im Fegfeuer. Dann als manchmal sie zehen Streich empfangen, so manche Seelen fliegen knapp inn schnapps dem Himmel zu, wie die Küe inn eyn Mäusloch. Ist das nicht köstlich Ding, mit Nonnenä… die Seelen aufplasen? Ei, der kräftigen Nonnenf…, die so feine Blasbälg inns Fegfeuer geben!«

Unter den Klostertheologen entstand ein Streit darüber, ob man sich beim Geißeln entkleiden solle, ob die Schläge auf Rücken und Schultern oder auf das entblößte Gesäß zu geben, und welche Geißelart die verdienstlichere sei. Die ganze Mönchswelt teilte sich schließlich in zwei Parteien; die eine zog »die obere Disziplin« vor ( disciplina supra oder im besten Mönchslatein secundum supra) die andere, die »untere Disziplin« ( disciplina deorsum, secundum sub).

Sebastian Ammann, ein Exprior der Kapuziner, der 1841 gegen die Klöster ein lesenswertes Schriftchen erscheinen ließ, schildert die Geißelei in den Kapuzinerklöstern: »Die Geißel ist ein Instrument aus Eisendraht geflochten, ungefähr vier Schuh lang; ein Teil davon, den man beim Schlagen um die Hand windet, ist einfach, derjenige aber, mit dem man auf den Leib schlägt, fünffach geflochten und an den fünf Enden mit eisernen Zacken versehen.« Im Chore nachts bei der Messe geißelten sich die Kapuziner mit diesen Marterinstrumenten gemeinschaftlich. Oder aber derjenige, dem die Strafe zu teil wird, muß im Speisezimmer, »im Angesicht aller Coventualen« eintreten und, während die anderen zu Tische sitzen, sich auf die Knie werfen und, unter Hersprechen von Bußpsalmen, sich auf den entblößten Unterkörper schlagen, bis der Guardian (Vorsteher) zufrieden ist und das Zeichen zum Aufhören gibt.

Welch ein grauenhaftes Bild boten die düsteren Klostermauern nun erst, nachdem die trink- und eßfröhlichen Dickbäuche den striemen- und wundenbeladenen Büßern und Büßerinnen gewichen waren. War das Klosterleben besser geworden? Das Volk wußte es anders! Die gewaltsam unterdrückten Triebe brachen nur desto wilder hervor, wenn sich der Mönch einmal die Zügel schießen lassen konnte. In diesen Zeiten, da sich die besseren Päpste eifrig bemühten, das Mönchstum durch blutige Strenge und einfaches Leben zu reformieren, entstand im Volke das Sprichwort, welches der mönchischen Heuchelei den letzten Fetzen vom Leibe riß: »Hüte dich vor dem Hinterteile des Maultiers, vor dem Vorderteil des Weibes, vor der Seite des Wagens und vor allen vier Seiten des Pfaffen!«

Unter den Geißelhieben der Disziplin, die gewaltsam den Mönchen und Nonnen die weltentsagende Frömmigkeit wieder eintreiben sollte, wucherte im Kloster nicht bloß die alte Sinnlichkeit nun erst recht weiter, nein, auch die Heuchelei und die pfäffische Unduldsamkeit erhob sich zu abscheulicher Größe. Jeder heitere Blick, jedes sonnige Lächeln war nun eine schwere Sünde, die Strafe verlangte. Unmenschliche Greueltaten kamen hinter den Klostermauern vor. Als am Ende des 18. Jahrhunderts in einem deutschen Staate die Klöster aufgehoben wurden und die Bewohnerinnen eines Karmeliterklosters, weil sie den Abzug verweigerten, gewaltsam aus ihrem Kloster entfernt werden sollten, fand man daselbst in einem Bretterverschlage eine wahnsinnige Nonne Alberta. Seit acht Jahren hatten sie die Nonnen, nur mit Lumpen bekleidet, auf faulem Stroh liegend, in diesem Verschlage gehalten und fast täglich grausam gegeißelt, so daß sie dem Wahnsinn verfiel. In einem Klarissinnenkloster wurde eine Novize Magdalena drei Jahre und acht Monate eingekerkert gehalten. Eine Nonne Christine saß dreizehn Jahre im Kerker dieses Klosters und war zum Gerippe abgezehrt, vom Geißeln lahm und dem Wahnsinn nahe. Eine Nonne Paschalia hatte sich im Klosterkerker an ihrem Busenschleier erhängt, um ihren grausamen Peinigerinnen zu entgehen. Noch in unseren Tagen erregen Prozesse Aufsehen, in denen fromme Klosterbrüder und -Schwestern eine verabscheuungswürdige Rolle spielen. Der Prozeß gegen die frommen Krankenpfleger-Brüder von Mariaberg bei Aachen, die ihre christliche Nächstenliebe bewiesen, indem sie arme Geisteskranke auf das Roheste mißhandelten; der Prozeß gegen die französischen Nonnen vom heiligen Kreuz, die die ihnen zur Erziehung anvertrauten elternlosen Mädchen schändlich ausbeuteten und grausam mißhandelten, ihnen das Gesicht mit Menschenkot beschmierten oder sie zwangen, den Sitz des Abortes abzulecken, weil sie – während der Arbeit gesprochen hatten; das alles sind in unsere Zeit hineinragende Zeichen pfäffischen Fanatismus, der Unduldsamkeit und Grausamkeit, wie sie eben nur in den Klöstern gedeihen konnten.

62. Im Höllenrachen. Spottbild auf das Papsttum und die Möncherei.

Nach einem Holzschnitt aus der Reformationszeit

63. In der Klosterküche.

Aus einer moralischen Bibel aus dem 15. Jahrhundert

Wie das Wiederaufleben der Askese in den strengeren Ordensregeln, so war auch die bereits in den Anfang des 13. Jahrhunderts fallende Stiftung von Bettel- oder Mendikanten-Orden zunächst ein mönchisch-proletarischer Protest gegen das Wohlleben und die Volksausbeutung durch die Klöster. Damals hatte das rasche ökonomische Aufblühen der Städte Südfrankreichs und Italiens auch das Lumpenproletariat rasch wachsen lassen. In seinem Elend und seiner Hilflosigkeit suchte der Verzweifelnde Trost in der Mystik und der Hang zum Mönchswesen steigerte sich in den Massen. Dieses Proletariat war überall zu sehen, man brauchte es nur zu sammeln. Der heilige Franz von Assisi tat dies, indem er seinen Bettelorden gründete. Die Kirche sah erst voll Verachtung auf das »Lumpengesindel« herab, welches den sonderbaren im Schmutze verkommenen Franz umgab. Als Franz seine Regel Papst Innocenz III. nach Rom zur Bestätigung brachte, warf dieser sie ihm mit den Worten vor die Füße: »Das ist eine Regel für Schweine und nicht für Menschen!« Franz ging hinaus, wälzte sich im Kote wie ein Schwein und kam wieder vor den Papst: »Nun, da ich einem Schweine gleich sehe und die Regel für Schweine sein soll, wird man sie wohl bestätigen!« Und wohl um den ekelerregenden Sonderling zu verhöhnen, bestätigte man sie ihm. Die fromme Sage erzählt freilich, der Papst habe im Traume das Lateran, den römischen Papstpalast, einstürzen sehen und der heilige Franz habe es gestützt.

64. Holländischer Kupfer auf das klösterliche Genußleben.

Aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts

In Massen strömte das Lumpenproletariat dem Bettlerorganisator zu, der, Klöster gründend, umherzog. Als er 1216 das erste General-Kapitel seines Ordens nach Assisi ausschrieb, kamen schon fünftausend Franziskaner zusammen, von denen viele nur Abgeordnete von ganzen Bettlerklöstern waren. Das Volk stand vor diesen frommen Bettlern, die, nach der Regel ihres Ordens zu absoluter Armut verpflichtet waren und nicht bloß aus Bedürftigkeit, sondern aus Demut bettelten, mit denselben Regungen heiliger Scheu wie früher vor den ersten christlichen Asketen. Die Armut war eine dem Volke erkennbare Steigerung der Askese gegenüber den reichen und vornehmen Klöstern, deren Insassen stolz auf die schmutzigen Bettler herabsahen. Hier stand das wahre Mönchstum gegenüber der klösterlichen Volksausbeutung. Die Entbehrungsgaben der Ärmsten und Elendesten rundeten den Bettelsack des Franziskaners. Aber bald zeigte sich das alte Bild. Der Bettelmönch wurde ein nicht weniger schlimmer Plünderer des Volkes als der Bruder reicher Orden. Noch zu Lebzeiten des heiligen Franz erstand in seinem Orden die Neigung zur Beseitigung der Regel, die ihm den Erwerb von Gütern verbot und der Stifter des Bettelordens ruhte schon in einem von Gold und Marmor funkelnden Dom. Zwanzig Jahre nach Franzens Tode änderte Papst Innocenz IV. die Franziskanerregel dahin um, daß die Mönche Güter, wenn nicht als Eigentum, so doch als Besitz erwerben und genießen durften. Der Papst selbst hatte das Eigentumsrecht an dem Franziskanerbesitz. Wie pfiffig war da, auf dem Umwege über die Armut, der Reichtum des päpstlichen Stuhles gemehrt!

Die Bettelmönche, die Franziskaner, Dominikaner, Augustiner, Karmeliter, Paulaner, Kapuziner, Serviten, Theatiner usw., wurden eine neue finanzielle und geistige Stütze der Kirche. In ihrem Bettelsack verschwanden Küchenabfälle und schimmlige Pfennige, aber auch Riesenvermögen, Gehöfte und Vieh, Äcker und Wiesen und Weinberge. Je reicher sie wurden, je mehr bettelten sie – aus Demut! Die Bettelmönche wurden einflußreicher als je die Klöster gewesen waren. Denn der Bettel brachte sie in beständige Verbindung mit dem Volke; sie waren seine Prediger, sie belehrten seine Jugend, sie hielten seinen Geist im Bann. Sie bemächtigten sich der Universitäten und der Streit zwischen Franziskanern und Dominikanern beherrschte lange die Wissenschaft. Das Papsttum stattete sie mit Privilegien aus, weil sie seinen Interessen besonders dienstbar waren. Aus dem proletarischen Protest gegen die klösterliche Ausbeutung war ein neuer Machtfaktor geworden (Bild 53-57).

Herausgewachsen aus urchristlicher Askese und Kommunismus, standen Möncherei und Klösterei da als ein straff organisiertes Ausbeutungssystem der Kirche, wurzelnd in der ökonomischen Verfassung der Gesellschaft und nur durch deren Änderung zu beseitigen.