|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Avignon, den 6. April 1912.

»Was liegt alles hinter uns, seit wir Neapel plötzlich getrennt verlassen, in Mainz vereint die Hülle unserer geliebten letzten Mutter den heiligen Gluten übergeben, und in Düsseldorf gemeinsam alle die schmerzlichen Pflichten erfüllt haben, die der endgültige Schluß eines trauten Elternhauses mit sich bringt!

»Angesichts des Riesenschneehauptes des Montblanc, dem gegenüber das Einzellos der Erdenmenschen belanglos erscheint wie das der betriebsamen Ameise in ihrem Haufen, haben wir uns wiedergefunden. Auch unser Sohn Ernst war acht Tage unser Gast am Genfer See. Innerlich gestärkt und beruhigt haben wir unsere Reisepflichten wieder aufgenommen, die zugleich voll von alten und neuen, geahnten und ungeahnten Freuden sind.

»Unsere Weiterreise galt jetzt vor allem den Wundern der uralten vorgeschichtlichen Kunst Spaniens und Frankreichs; aber natürlich verschlossen wir unsere Augen nicht gegen die noch heiligeren Wunder der geschichtlichen Kunst dieser Länder, deretwegen wir weite Umwege machten, um zu jenen zu gelangen. Sehen und wiedersehen, war auch hier die Losung!

»Gleich unser erster Tag im Herzen der Provence brachte uns gestern unerwartete Anregung. Abends fand im großen Saal unseres guten, volkstümlich französischen Hôtel du Louvre eine große Feier zu Ehren des neuprovenzalischen Troubadours Frédéric Mistral statt. An dem langen Mitteltisch saßen die Festteilnehmer. Lauter südfranzösische Charakterköpfe in langen Reihen, Männer und Frauen in buntem Wechsel. Eine Rede jagte die andere. Die fremden Hausgäste saßen in den Saalecken an kleinen Tischen. Wir wußten anfangs nicht, um wen es sich handelte. Erst als er sich verabschiedet hatte, hörten wir, daß es Mistral gewesen sei. Wie bedauerten wir, nicht früher näher hingehorcht und hingeschaut zu haben!

»Heute verlockte uns das gute Wetter zu der Ausfahrt nach Saint-Rémy, dessen altrömische Denkmäler zu besuchen sich unseren Reisezielen natürlich einreihte. Wir befinden uns in einem Lande, in dem es als veraltet gilt, in einem mit Pferden bespannten Wagen Ausflüge zu machen. Wir dachten die Fahrt mit dem öffentlichen Kraftwagen zu machen, der um 11 Uhr abfährt, fanden aber, obgleich sich zur Not noch drei Personen hätten hineindrängen können, den Wagen großenteils bereits mit Bauernweibern besetzt. Nein, die Luft war nicht auszuhalten! Gegenüber, am Bahnhof, hielt ein hübsches Auto mit angenehmem Chauffeur, das zu haben schien. Rasch wurden wir handelseinig. Nun lernten wir die Reize einer Tagesreise in offenem Auto würdigen.

»Der Himmel blaute. Der scharfe Nordwind wehte gerade hinter uns her; es staubte mehr, als uns lieb war, aber herrlich war sie doch, die rasche Fahrt durch die eigenartige Landschaft. Große Gemüsefelder, die ganz Europa mit Frühgemüsen versehen, dehnten sich zu beiden Seiten der Straße. Fremdartig wirken die hohen Zypressen-, Thuja-, Canna- und Lorbeerhecken, die die Felder einfassen. Besonders die Reihen hoher, schwarzer Zypressen, die wie aufmarschierte Soldatenreihen dastehen, geben der Gegend ein eigenes Ansehen.

»Rasch nähern wir uns der nicht eben hohen, aber schroffen und wilden Bergkette, der ›Alpines‹, die als letzte Ausläufer der Alpen in die Provence herabreichen. Am Fuße dieser Bergkette liegt die stille Landstadt Saint-Rémy, die teils wegen ihrer altrömischen Denkmäler, teils wegen der Nähe jener romantischen kleinen Bergwelt besucht wird. Der einbogige römische Triumphbogen und das in seinem Aufbau wie in feinem Bildschmuck einzig dastehende ›Julierdenkmal‹ liegen auf stiller Höhe, dem ›Plateau des antiquités‹, vor der Stadt. Olivenwälder treten an sie heran; und groß und zackig heben die ›Alpines‹ sich hinter ihnen hervor. Am Triumphbogen fallen zunächst die schönen Fruchtschnüre auf, mit denen er geschmückt ist. Aber auch die Gefangenendarstellungen in seinem Durchgang sind noch stil- und lebensvolle Gestalten der ausblühenden Antike.

»Das gut gegliederte Julierdenkmal, das nach seiner Inschrift Kindesliebe einem Elternpaar errichtet hat, besteht aus drei Stockwerken: einem vierseitigen Unterbau, der mit Schlacht- und Jagdszenen geschmückt ist, einer geschlossenen Mittelarchitektur mit Säulen und Halbsäulen und dem offenen Oberbau in Gestalt eines zehnsäuligen korinthischen Rundtempelchens, in dem die Standbilder des Elternpaares aufgestellt sind. Auch hier ist alles noch gut abgemessen, und wenn auch schon derb in den Einzelformen, doch noch von einem Abglanz hellenistischen Schönheitssinnes erfüllt. Es berührte uns wie ein Hauch aus einer warmen Innenwelt, daß von der alten Römerstadt, die hier einst gelegen, außer dem Siegestor gerade nur dieses schöne Denkmal treuer Kindesliebe stehen geblieben ist. Natur und Kunst vereinigen sich auch an dieser weihevollen kleinen Gedächtnisstätte zu stillem Einklang.

»Inzwischen hatte unser guter Chauffeur weitere Pläne gemacht. Er schlug uns vor, doch gleich nach der mittelalterlichen Ruinenstätte von Les Baux mitten in den kahlen ›Alpinen‹ weiterzufahren. Wir hatten von der eindrucksvollen Eigenart dieser Stätte schon so viel gehört, daß wir mit Vergnügen einwilligten. Die Auffahrt durch die Schluchten und über die Höhen des barock gestalteten Kalksteingebirges mit seinen natürlichen Felsentoren und überhängenden Felsen, in deren Wildnis Dante die Schilderungen seiner Hölle entworfen haben soll, war außerordentlich anziehend. Die Steinbrüche, in denen der schöne weiße Kalkstein den Felswänden in regelmäßigen Blöcken entsägt wird, bilden mit den hohen, rechteckigen Felsentoren, die dadurch entstehen, einen eigentümlichen Gegensatz dazu. Die Ruinenstadt Les Baux selbst, die im 12. und 13. Jahrhundert eine Herrschaftshauptstadt war, wurde im 16. Jahrhundert von Hugenotten bewohnt, die nach der Bartholomäusnacht auswanderten. Von ihrem mächtigen Schloß überragt, liegt die Stadt, deren feine, frühe Hochrenaissancefassaden von ihrem damaligen Wohlstand zeugen, wie ausgestorben da. Wo die Gebäude anfangen und die Felsen aufhören, ist schwer zu sehen, da beide die gleiche lichtgraue, fast weiße Farbe haben. Ein freundlicher provenzalischer Aufseher, dem sein Kater Mignon und sein schüchternes Hündchen – › Ah, quel plaisir pour Mesdames!‹ meinte er – auf den Fersen folgten, führte uns zu allen Einblicken und Aussichtspunkten und sang uns zum Schlusse Mistralsche Lieder vor.

»Als wir heimkehren wollten, schlug aber unser Chauffeur uns abermals vor, weiterzufahren. Wir sollten doch Arles, dem wir einen besonderen Reisetag zugedacht hatten, gleich heute noch mitnehmen und dann über Tarascon, immer stromaufwärts an der Rhone entlang, nach Avignon zurückfahren. Da das Tageslicht noch ausreichte, die Sehenswürdigkeiten von Arles auf uns wirken zu lassen, willigten wir ein.

»Zwischen Les Baux und Arles flacht das Gebirge sich ab. Die Landschaft gewinnt rasch ein von der Umgebung Avignons und Saint-Rémys ganz verschiedenes Ansehen. Sie ist steiniger und auf weiteren Strecken mit Ölwäldern bedeckt. Die Ölbäume sind kleiner als auf Sizilien und in Griechenland; aber das ist wohl Zucht. Ihre Früchte sind bekanntlich die besten von allen. Gegen den roten Lehmgrund des Bodens stachen die Baumreihen, deren Blätter der Wind von ihrer Kehrseite zeigte, so silberweiß ab, wie wir es noch nie gesehen hatten. Als wir uns dem Mündungsgebiet der Rhone näherten, wurde die Landschaft flacher. Die grünen Wiesen erinnerten uns an Holland.

»Um vier Uhr waren wir in Arles. Wie malerisch die Kaistraßen zu beiden Seiten der Rhonebrücke! Wie hübsch die Anlagen in den ehemaligen Festungswerken! Aber wir haben hier heute nur Augen für die großen Bauten der römischen Zeit und für eine Hauptschöpfung der mittelalterlich romanischen Kirchenbaukunst Frankreichs: für das Theater und das Amphitheater der römischen Kaiserzeit und für die prachtvolle Kathedrale Saint-Trophime. Das antike Theater von Arles ist nicht so gut erhalten wie das von Orange, das wir vor einigen Tagen wieder besuchten, aber doch gut genug, um auch in ihm gelegentlich wieder spielen zu lassen. Die Sitzreihen des großen Zuschauerhalbrunds sind neuzeitlich ergänzt. Von der vorderen Bühnenwand sind zwei hohe Säulen stehen geblieben, die dem Ganzen ein besonderes künstlerisches Gepräge geben. Das große Amphitheater gehört bekanntlich zu den besterhaltenen von allen. Von außen erinnert es, wenngleich nur zwei seiner Stockwerke ihren Säulenschmuck bewahrt haben, an das Kolosseum in Rom. Wir besahen es von außen und innen, von oben und unten. Die Arena war bereits für die Stierspiele vorbereitet, die hier morgen stattfinden sollen. Sie sind neuerdings in milderer Form von Spanien nach der Provence verpflanzt, werden in Avignon aber schärfer gestaltet als hier in Arles.

»Welcher Schritt von dieser Stätte der herzlosen antiken Stierkämpfe zu dem mystisch dunklen, von Schauern der Andacht durchwehten Hallen von Saint-Trophime! Mit ihren schmalen Seitenschiffen, die nur mit halben Tonnengewölben versehen sind, und ihrem hochgereckten Mittelschiff blickt die berühmte Kirche etwas engbrüstig drein. Der frühgotische Chor schließt ihre romanischen Hallen mit neuartigem Empfinden. Berühmt ist namentlich ihr Kreuzgang, der zwei gotische und zwei romanische Seiten hat; besonders berühmt wegen seines plastischen Schmuckes: mit erzählendem Bildwerk sind die Kapitelle seiner Säulenpaare geschmückt; machtvoll der Antike entsprungen, stehen die Apostelgestalten seiner Ecken da. Am reifsten romanisch ist das Bildwerk draußen am Türvorbau der Kirche; aber gerade eine ihrer nackten Gestalten ist unverkennbar einer Figur eines der römischen Sarkophage im Museum von Arles nachgebildet. Nirgends tritt der Übergang von der antiken zur mittelalterlich-romanischen Formensprache lehrreicher hervor als in den Bildwerken von Saint-Trophime. Deutlich zeigt der Vergleich der antikeren Apostel des Kreuzganges mit den mittelalterlicheren der Fassade, deren Haltung strenger, deren Gewänder zierlicher und enger gefaltet, deren Haarlocken wieder spiralig geringelt sind, wie die mittelalterliche Kunst, ohne es zu wissen, aus eigenem Empfinden heraus zu dem Archaismus der frühgriechischen Kunst zurückkehrt.

»Im Abendlicht und in die Nacht hinein fuhren wir über Tarascon, dessen massiges altes Schloß sich mit seinen typischen vier Ecktürmen im Flusse spiegelt, nach Avignon zurück. Die Lieder Mistrals, dessen Denkmal in Arles wir sahen, klingen uns noch im Ohr.«

Avignon, den 7. April 1912.

»Ostersonntag! Mächtige Maueranschläge meldeten, daß heute nachmittag in der ›Plaza de toros‹ der Stierkampfarena der großen Rhone-Insel, echt spanische Stiergefechte unter der Leitung des Matadors Antonio Fernandez und seiner Cuadrilla fiattfinden sollten; und den Zug der Stierkämpfer hatten wir schon mit Pauken und Trommeln an unseren Fenstern vorbeiziehen sehen. Warum sollten wir uns auf dem Wege nach Spanien nicht einen Vorschmack spanischen Treibens gönnen?

»Es ist mit den Stiergefechten im Süden Frankreichs eine eigene Sache. Verboten sind sie, aber sie werden polizeilich nicht verhindert, sondern nur mit Strafe belegt; und da diese sich im Wiederholungsfalle verdoppelt, erscheinen immer neue Namen als Unternehmer. Auf keinen Fall aber darf der Matador die Stiere töten. Er heftet ihnen nur als › simulacre de la mort‹ eine Schleife an die Stelle, wo er ihn tödlich treffen gekonnt hätte. Den Stieren aber ist es nicht verwehrt, die Fechter zu töten, wenn sie es können – ist es doch deren Sache, sich zu wehren! – und den armen Pferden den Bauch aufzuschlitzen, worauf diese dann draußen rasch und schmerzlos getötet werden.

»Erwartungsvoll fuhren wir hinaus. Wie großartig und schön baut Avignon sich, von der Insel gesehen, vor uns auf! Felsen und Gebäude, der Rocher des Doms, der Papstpalast und der Dom wachsen in der gleichen Steinfarbe mächtig miteinander empor; und das dunkle Immergrün der Gartenanlagen schiebt sich malerisch dazwischen. Ein stilles, vornehmes Bild des Friedens!

»Uns aber trieb die Neugier, die doch wohl auch Wißbegier war, heute in die Arena. Drei Stiere sahen wir kämpfen; zuerst erschien ein großer brauner, der sofort einen der Stierkämpfer schwer verwundete, so daß dieser blutend hinausgeführt und mit einem Wagen ins Hospital geschafft wurde. Kundige Zuschauer meinten, er werde nicht mit dem Leben davonkommen. Dann schlitzte derselbe Stier einem Pferde, dessen Reiter sich ungeschickt verteidigte, den Bauch auf, so daß ihm die Därme heraushingen und es, zum Tode verurteilt, hinausgeführt wurde. Schließlich gelang es dem Matador doch, dem Stier das › simulacre de la mort‹ anzuheften. Großer, brausender Beifall erscholl. Als voll besiegt aber gilt er erst, wenn ein zweiter Kämpfer ihm die Schleife wieder abgenommen hat. Noch stürmischer toste der Beifall, als dieses gelang.

»Dann sprang ein wütender schwarzer Stier in die Arena. Der Kampf mit ihm bestand in einem steten Flüchten der Fechter, die sich durch Springen über die Brustwehr retteten. Vor diesem Stier schienen sie sich zu fürchten. Er wurde unbesiegt wieder hinausgeführt.

»Der kleine dunkle Stier, der dann die Arena betrat, sprang mehrmals über die Brustwehr in den Gang, der die Arena vom Zuschauerraum trennt. Er verwundete ein Pferd so schwer in den Weichen, daß das Blut in Strömen herausfloß. Da ihm die Gedärme aber nicht herausgerissen waren, weigerte sich der Picador, sich dadurch, daß er den Stier hinausführte, für besiegt zu erklären. Doch zwang ihn das Publikum schließlich durch lärmende Rufe dazu.

»Wir hatten ganz genug von dem ekelhaften Schauspiel, wahrscheinlich genug für unsere ganze spanische Reise. Nach einer starken halben Stunde begaben wir uns auf den Heimweg und atmeten auf, als uns das friedliche Bild der sich im Strome spiegelnden alten Päpstestadt draußen wieder begrüßte.«

Barcelona, den 13. April 1912.

»Heute war der weihevolle Tag, an dem wir die Pilgerfahrt nach dem alten wilden Berge des heiligen Graal, dem Montserrat, unternahmen. Vom Nordbahnhof fuhren wir geradesweges ins Gebirge hinein. Die Landschaft hat hier entschieden ihren besonderen, spanischen Charakter. Die Berge sind mit schütteren Pinien- und Steineichenwäldern bedeckt. Bald taucht zur Linken der Wunderberg auf, der Montsalwatsch (Monsalvat) oder, wie er jetzt heißt, der Montserrat. Wild in Felsentürme und Zinnenzacken aufgelöst, ragt der Kamm des mächtig bis zur Brockenhöhe ansteigenden Gebirgsstocks gen Himmel. So ungern ich es niederschreibe, es ist doch so: der obere Teil des Montserrat ist ein Stück ins Gigantische übersetzter Sächsischer Schweiz.

»Von Monistrol, wo wir unseren Zug verlassen, geht es auf der Drahtseilbahn erst im Llobregattal, dann am Bergabhang hinan. Immer weitere Aussichten eröffnen sich über Täler und Berge, Berge und Täler: alles ist groß, kühn geschnitten, aber nicht so geheimnisvoll, wild und verschlossen, wie der Berg des heiligen Graal, zu dem wir hinaufgleiten. Nach einstündiger Fahrt halten wir oben am Kloster, dessen nüchtern neuzeitliche Anbauten uns enttäuschen. Wir gehen sofort in die Kirche, deren Chor halb romanisch, halb maurisch wirkt. Die Gnadenmutter steht, aus braunem Holz geschnitzt, weiß bekleidet, hoch oben in einer Nische des Altaraufbaus, die man durch Hintertreppen erreicht. Wir dürfen alle Treppen zu ihr emporsteigen, dürfen sie von allen Seiten betrachten, dürfen sogar ihr Gewand berühren. Am Fuße der Treppe steht eine als Chorknabe gekleidete Puppe mit einem Teller, auf den man seinen Obolus legt.

»Wie durch Magie gezogen, nehmen wir unten dem Chor gegenüber Platz. Die reichen Vergoldungen des Inneren der Kirche durchstrahlen überall das mystische Halbdunkel. Da! Welch ein Wunder begibt sich? Kerzenkronen, die an unsichtbaren Drähten hängen, entzünden sich, fangen an, sich zu bewegen und, wie von geheimnisvollen Kräften gezwungen, auf und nieder zu schweben. Die Madonna strahlt wie im eigenen Lichte. Unten vor dem Altare aber zündet ein ruhiger, ernster Sakristan alle Kerzen und Lampen an, bis der feierlich festliche Eindruck vollendet ist. Dann ertönt himmlisch-irdische Musik wie Sphärengesang; klare Engelstimmen lassen den Lobgesang auf die Gebenedeite ertönen. Wir sitzen und schauen, wir sitzen und lauschen. Allmählich vergessen wir die ersten Eindrücke und träumen uns wirklich in die Graalsstimmung hinein.

»Nach einer Viertelstunde ist alles vorüber. Immerhin ergriffen, gewinnen wir das Freie und sehen uns in dem alten gotischen Kloster um, dessen zweistöckiger Kreuzgang uns ach! wie manches erzählt. Ergreifender als alles Menschenwerk aber ist doch die große himmelhohe Erdenschöpfung, die uns draußen einen Blick in ihre ewig unenthüllten Geheimnisse gönnt. Auf dem von Steineichen, immergrünen Sträuchern und üppig duftenden Blütenstauden eingefaßten Hochterrassenweg wandern wir nordwärts unter den Felsen entlang, bis wir an seinem Ende die hohen Schneekämme der Pyrenäen in weich umschleiertem Glanze ragen sehen; und auf demselben Terrassenweg wandern wir südwärts unter den gleichen Felsen entlang, bis er zur Michelskapelle emporführt, von der aus man tief unten den Llobregat sich ins Meer ergießen sieht. O, wie viel herrlicher und ahnungsreicher sind die Geheimnisse der Weltenschöpfung in ihrer Ursprünglichkeit als jene, die durch Menschentrachten hindurchgegangen, uns von Menschenhänden vorgegaukelt werden.«

Madrid, den 9. Mai 1912.

»Wir haben zu dreien den Nordosten und den Süden Spaniens mit empfänglichen Sinnen und beglücktem Herzen gesehen und wiedergesehen. Córdova, Granada! Málaga, Sevilla! Wie vielen Herrlichkeiten der Natur und wie vielen Wundern der Kunst haben wir wieder in die seelenvollen Augen geschaut! Wie vielen schönen glutäugigen Spanierinnen, die die anziehendsten aller eine romanische Sprache redenden Frauen sind, und wie vielen stählern stolzen Spaniern, von denen auch der geringste ein Caballero sein will, haben wir uns flüchtig freundschaftlich, wie das auf Reisen geht, wieder genähert! Schließlich hat man von den Menschen Spaniens doch nur wenig, viel von seiner Landschaft, das meiste von seiner Kunst empfangen, um es mit heimzutragen.

»Wir haben am Ebrostrande andachtsvoll in den beiden Riesenkathedralen von Zaragoza gestanden, haben uns am Manzanares aufs neue an der großen naturnahen und doch so fein über die Natur hinausgreifenden Kunst des einzigen Velázquez berauscht, haben am Guadalquivir das dunkle Dach des Tausendsäulenwaldes der Moschee von Córdova sich wieder über uns wölben sehen und uns in Sevilla auch dieses Mal von der leidenschaftlichen sinnlich-süßen Kunst Murillos wie von der nicht minder leidenschaftlichen herben Kunst Zurbaráns berücken lassen. Wir haben in Granada wieder einmal die Schneehäupter der Sierra Nevada über dem Märchenschloß der Alhambra ragen sehen und in Málaga dem blauen Mittelmeer, ohne das der Süden unseres Weltteils nicht er selbst wäre, gehuldigt, sind am Tajo in den Gärten von Aranjuez, der schönen Tage gedenkend, die nun bald auch für uns vorüber sind, träumend umhergewandelt und in Toledo den tiefbeseelten Hauptwerken des geistvollen Ausdruckskünstlers Theotocópuli El Grecos nachgegangen, dem die neueste Kunstgeschichtsschreibung sogar den Vorrang vor Velázquez einräumt, dann aber reuig nach Madrid und ins Prado-Museum zurückgekehrt, das alles in allem das heiligste Kunstheiligtum Spaniens bleibt.

»El Greco und Velázquez! Vor dem Eingang zum großen Velázquez-Saal hängen Bilder beider Meister nebeneinander; aber man darf sie eigentlich nicht nebeneinander sehen. Neben Velázquez wirkt El Greco immer wieder als der ›Manierist‹, als den wir ihn in unserer Jugend ansahen. Daß er weit mehr ist als das, daß sein Hinausgreifen über die natürlichen Verhältnisse der menschlichen Gestalten einer seelischen Nötigung entspringt, die unser Empfinden mit dem ihren Mitschwingen läßt, brachten seine Hauptbilder in der Kathedrale, in Santo Tomé und im neuen Greco-Museum zu Toledo uns noch vorgestern wieder voll zum Bewußtsein; und an mystisch religiöser Gewalt kann sich auch wirklich kein Gemälde des Velázquez mit Grecos Begräbnis des Orgaz in Santo Tomé und seiner Entkleidung Christi in der Kathedrale zu Toledo vergleichen. Aber überall ist diese Ekstase nicht angebracht; am wenigsten in der Bildniskunst, die die Grundlage der ganzen Kunst Velázquez' bleibt; und wie Velázquez die Bildniskunst in die Sphäre höchster Geistigkeit und weltgeschichtlicher Wesentlichkeit erhebt, das hat ihm doch eben niemand nachgemacht, so wenig wie die eigentliche, auf sich selbst gestellte Kunst des Malens, die als solche verächtlich zu finden, auch nur eine vorübergehende Modekrankheit sein kann.

»Im Velázquez-Saal fielen uns heute besonders die beiden neuen großen, frühen Bildnisstücke des Meisters auf, die erst 1905 als Geschenk der Herzogin von Villahermosa erworben wurden: die lebensgroßen ganzen Gestalten des Don Diego de Corral y Arellino und seiner Gattin, von denen jener an rotbedecktem Tische, diese an rot bezogenem Stuhle mit ihren Töchtern erster Ehe an der Hand dasteht. Immerhin mag man solche frühe Bilder des Meisters noch mit denen anderer vergleichen. Zu seiner höchsten Eigenart entwickelt auch er sich erst nach und nach. Viele seiner größten Schöpfungen hatte ich seit 33 Jahren nicht wiedergesehen. Mir war es, als wir neulich den Velázquez-Saal zuerst wieder durchwanderten, als ob der große Sevillaner uns als ein ganz neuer Meister entgegentrete. So rein, so wahr, so frisch, aber auch so groß, so feinfarbig und so innerlich durchgeistigt lebte er nicht mehr in meiner Erinnerung«

San Sebastian, den 17. Mai 1912.

»Wir befinden uns wieder an der Nordgrenze Spaniens. In dem Mode-Seebad Spaniens, das Biarritz, dem Mode-Seebad Frankreichs fast gegenüber am cantabrischen Meere, dem gefürchteten Golf von Biscaya, liegt, ruhen wir einen Tag aus, um von hier aus den nordwestlichen Ausflug zu unternehmen, der für mein Werk eigentlich der wichtigste in ganz Spanien ist. Unsere Reise gilt von hier an fast nur noch der Kunst der vorgeschichtlichen Urzeit.

»Es drängt uns, die berühmteste der mit vorgeschichtlichen Malereien geschmückten Höhlen Nordspaniens aufzusuchen, aus deren dunklen Tiefen, wie aus denen Südfrankreichs, uns mit magischem Glanze die ersten Strahlen einer freien, ihrer selbst wegen geübten Darstellungskunst entgegenleuchten. Hauptsächlich um lebendige Tierdarstellungen jeder Größe an den Wänden und Decken solcher Höhlen handelt es sich. Daß diese unmittelbar der Natur abgelauschten Tierdarstellungen der Urzeit religiös bedingt seien, wie namhafte Forscher annehmen, oder doch ausgeführt worden, weil man ihnen Zauberkräfte beimaß, ist mindestens unerwiesen. Daß das Leben und Treiben dieser Tierwelt die Einbildungskraft und den Gedankenkreis der Urmenschen, die von ihr abhingen, ganz erfüllten und daß diese sich die langen Winternächte in ihrer Höhleneinsamkeit mit der künstlerischen Wiedergabe dieser Tierwelt verkürzten, genügt vollkommen zu ihrer Erklärung; und die Wissenschaft, die nicht raten, sondern erkennen will, hat meiner Meinung nach kein Recht zu phantasieren. Genug, diese Malereien sind da und erfüllen uns mit staunender Bewunderung vor der künstlerischen Kraft, mit denen die Inhaber dieser Höhlenwohnungen vor vielen, vielen tausend Jahren ihre Gedankenwelt zu veranschaulichen verstanden.

»Uns muß genügen, die wichtigste, reichste und anschaulichste dieser spanischen Höhlen, die Höhle von Altamira, zu besuchen, die zugleich die zuerst bekanntgewordene von ihnen ist. Lange genug hat es gedauert, bis man sich von der Echtheit ihrer Malereien überzeugte. Erst als sich bei näherer Untersuchung anderer Höhlen und Fundstätten verhältnismäßig zahlreiche Beispiele gleicher Malereien und einer ähnlichen Schnitz-, Ritz- und Bildhauerkunst einstellten, hörte jeder Widerspruch auf. Mit gespannten Erwartungen treten wir morgen die Reise in diese Vorwelt an.«

San Sebastian, den 20. Mai 1912.

»Schon die dreieinhalbstündige Kleinbahnfahrt, die uns vorgestern von hier nach Bilbao führte, zeigte uns Spanien von einer neuen Seite. Sie führte uns durch ein üppig grünes, nordisch anmutendes, reich bebautes und verhältnismäßig stark bevölkertes Bergland, durch stille, blütenreiche Flußtäler und streckenweise auch am Strande des Meeres entlang, das überall die gleiche Sprache redet und in demselben Einklang braust.

»In Bilbao, der reichen Handelsstadt, in der wir von einem Bahnhof zum anderen mußten, hielten wir uns drei Stunden in einem guten, durchaus spanischen Gasthofe auf, in dem wir vortrefflich frühstückten.

»Nachmittags ging es auf ähnlicher Kleinbahn westwärts weiter nach Santander. Das Gebirge, über das sie führt, ist noch größer und schöner als das am Morgen durchfahrene. Besonders malerisch ist die Felsenschlucht des Rio Carranza, dessen Windungen wir eine Zeitlang folgen. An Eisengruben geht es vorüber, an kleinen Hafenorten mit Fabriken, an grünenden Maisfeldern. Flußmündungsmaremmen machen den Beschluß. Erst um 9 Uhr abends kommen wir in Santander an, das sich an einen Halbinsel-Hügelrücken lehnt, dessen andere Seite das Seebad La Playa del Sardinero einnimmt. Wir hatten uns im Hotel Roma auf dem Sardinero angemeldet, das uns einen Wagen an den Bahnhof geschickt hatte und freundlich mit erlesenem Mahle empfing. Wir waren die einzigen Gäste im Hause. Die ›Saison‹ beginnt erst im Juni.

»Gestern morgen verbrachten wir nach wohldurchschlafener Nacht einige Stunden am Sardinero-Strande. Die Gegend ist herrlich. Zwischen die Felsen der Inselküste schiebt sich tadelloser weißer Badestrand; und ein prächtiger Pinienwald drängt sich so nahe an den Strand, wie die Felsen es gestatten. Zu halb elf Uhr hatten wir den Kraftwagen bestellt, der uns – leider für den hohen Preis von 120 Pesetas – nach Santillano und zurück bringen sollte. Der Wagen, den ein auffallend schöner, junger ›Mecanico‹ bediente, traf pünktlich ein. Die anderthalbstündige rasche Fahrt durch das reiche, vielfach dem deutschen Mittelgebirge verwandte Land war außerordentlich genußreich.

»In Santillano betrachteten wir zuerst die altromanische Kirche, die von außen nach spanischer Art mit Langschiffbogenstellungen geschmückt ist, und rüsteten uns dann zum Besuche der Höhle von Altamira. Eine Geduldsprobe war es, daß wir anderthalb Stunden warten mußten, bis der Führer mit den Erlaubnisscheinen und der Lampe eintraf. Vielleicht hat er absichtlich gezaudert, bis gnädige Wolken die glühende Sonne, die uns beschwerlich geworden wäre, verhüllten. Da der eigentliche Pförtner der Höhle beurlaubt war, begleitete uns sein fünfzehnjähriger anmutiger Sohn, der seinem blondhaarig-blauäugigen Typus und seinem ganzen Wesen nach ein Deutscher hätte sein können. Der Weg führte an einem schattenlosen Wiesenabhang bergan, der mit den herrlichsten, uns zum Teil fremdartigen Blumen bestickt schien. Nach einer halben Stunde Steigens hatten wir den Eingang zur Höhle erreicht. Der Raum der Höhle, der die berühmten, vielleicht 30000 Jahre alten farbigen Deckengemälde lebensgroßer Herdentiere enthält, ist abgemauert und mit einer besonderen Tür verschlossen. Im Inneren standen wir, trotz allem, was wir darüber gelesen hatten, sprachlos vor Erstaunen. Nicht nur stehend, weidend oder laufend sind die lebensgroßen Tiere, meistens Auerochsen, dargestellt, sondern auch vom Jagdspeer getroffen und in sich zusammenbrechend. Unvergleichlich ist namentlich eine Darstellung eines hingestürzten Stieres, die fast impressionistische Gesamtanschauung mit natürlicher Lebendigkeit und mächtiger Linienwucht verbindet. Wenn man dieser Darstellungen wegen die Höhle von Altamira als die »Sixtinische Kapelle« der prähistorischen Kunst bezeichnet hat, so ist das vielleicht übertrieben; aber eine Offenbarung war es auch mir, in ihr gestanden zu haben.

»Zur Rückfahrt schlug unser ›Mecanico‹ zu unserer Freude einen anderen Weg ein, der uns – glatt wie Parkett – durch eine noch schönere oder doch eigenartigere Gegend führte, als wir sie auf der Hinfahrt genossen hatten. Über aussichtsreiche Höhen rasten wir dahin und durch weite Wälder, deren schlanke Prachtbäume wir aus der Ferne für Nadelhölzer besonderer Art gehalten hatten, bis sie sich, von nahem gesehen, als edelgewachsene Eukalypten erwiesen.

»Köstlich war der ruhige Abend, den wir dann auf dem Sardinero verbrachten.

»Beschwerlich war heute die Rückfahrt über Bilbao hierher. Die Lokomotive unseres Zuges war zu schwach, ihn die Berge hinanzuziehen. Wiederholt blieb er stehen und drohte, rückwärts bergab zu rollen. Wir kamen mit zweistündiger Verspätung hier an und konnten unseren Gasthof nicht mehr verlassen. Morgen geht es wieder nach Frankreich hinüber. In Biarritz wollen wir, wie vor 33 Jahren, einige Tage behaglich der Ruhe pflegen.«

Les Eyzies, den 31. Mai 1912.

»Seit einigen Tagen schwärmen wir, völlig vorgeschichtlich hypnotisiert, hier im Herzen der Dordogne, im lieblichen Vezèretal, dem eigentlichen klassischen Boden der vorgeschichtlichen Urkunst, für die Feuersteinwerkzeuge der älteren Steinzeit, in denen wir an der fortschreitenden Regelmäßigkeit ihrer zurechtgeschlagenen Spitzen die verschiedenen Formen der verschiedenen Ausgrabungsschichten von Acheul, von Le Moustier, von Aurignac und La Madeleine unterscheiden lernen, – für die aus Renntierhorn, Mammutzahn oder Tierknochen geschnitzten oder in sie eingeritzten kleinen Tiergestalten der Urkunst, – für die Wandmalereien der Höhlen in unserer Nähe, die freilich an die von Altamira nicht heranreichen, – und für die Willenskraft, die Kenntnisse und das Ausgrabungsgeschick des deutschen Schweizers Otto Hauser, der sich, nicht eben zur Freude seiner französischen Fachgenossen, fast zum Herren dieses wissenschaftlichen Fundgebietes gemacht hat.

»Vorgestern nachmittag trafen wir hier ein. Die Eisenbahnfahrt von Agen hierher durch das untere Vezèretal war nicht großartig, aber lehrreich und unterhaltend. Hat das Vezéretal, seit Lartet und Christy 1863 hier ihre Entdeckungen gemacht und 1865–75 als Reliquiae Aquitanicae veröffentlicht haben, doch für die vorgeschichtliche Kunst eine ähnliche Bedeutung gewonnen, wie das Arnotal für die Kunst der Renaissancezeit. Jeder Blick zum Fenster des Eisenbahnwagens hinaus sucht nach Anhaltspunkten für die Veranschaulichung vorgeschichtlichen Lebens. Trotz der hier vor Millionen Jahren ausgewaschenen Felsen, die bald nur überhängende Schutzdächer, bald wirkliche Höhlen bilden, wirkt das Tal offener, grüner und freundlicher, als ich gedacht hatte. Herr Otto Hauser, der berühmte Entdecker und Forscher, der bereits 32 prähistorische Fundstellen an sich gebracht hat und ausbeutet, empfing uns mit seinem Auto am Bahnhof von Les Eyzies und geleitete uns zum nahen Gasthof, dessen Wirtin die Frau des ersten Angestellten Herrn Hausers ist, der selbst mit im Hause wohnt und es beaufsichtigt.

»Nachdem wir uns etwas ausgeruht, fuhr Herr Hauser uns in seinem Auto zunächst in ein Seitental, um uns die wegen ihrer Wandmalereien berühmte Höhle Font de Gaume von außen zu zeigen, dann nach seinem noch geschlossenen Felsenwohnhause und seinem Museum in Laugerie Haute, von dem die schweizerische neben der französischen Flagge weht. Die berühmten Fundstätten von Laugerie Basse, La Madeleine und La Micoque bekamen wir nur von außen zu sehen. Um so lehrreicher war alles, was wir in Laugerie Haute zu sehen und zu hören bekamen. Wie reich die Hausersche Artefaktensammlung! Wie hübsch der Knochen der Solutréschicht mit dem lebendig eingeritzten Steinbock! Wie lehrreich die Schädelabgüsse, die die Entwicklung des vorgeschichtlichen Menschen veranschaulichen!

»An der Ausgrabungsstätte sahen wir Herrn Hausers Angestellten bei der Arbeit und durften selbst an der Solutréschicht etwas abhacken. Ich fand auch ein Stück eines Solutré-Werkzeuges. Auf weiten Wegen fuhr Herr Hauser uns dann noch im Abendlicht durch das schöne Tal und die grünen, mit herrlichen Kastanienwäldern bedeckten Höhen. Es war eine köstliche Rundfahrt. Wie würden die Urmenschen, deren Handarbeiten wir nachspüren, staunen, wenn sie ihr altes Gelände in der lieblichen Pracht seines heutigen Pflanzenwuchses wiedersähen!

»Der gestrige Tag war dann lehrreich wie kaum ein anderer. Zuerst fuhr Herr Hauser uns zur Höhle Font de Gaume, die dem Staat gehört. Hier übergab unser liebenswürdiger Wirt uns dem angestellten Höhlenwächter, um selbst bei seinem Auto zu bleiben. An 10 Minuten mußten wir auf schmalem Fußsteig am Abhang hinansteigen. Dann öffnete sich uns die Höhle. Anfangs ging es glatt voran. Dann kamen enge und niedrige Stellen, an denen wir uns bücken mußten, dann die Eisenleitern, auf denen wir zu dem engen Loch emporklommen, durch das ein Mann von meiner Körperbildung wirklich einige Mühe hat, sich hindurchzuwinden. Ich gestehe, daß ich mit einiger Beklemmung an den Rückweg dachte. Jenseits dieser Enge aber befanden wir uns in einem einigermaßen hohen und breiten Gange, an dessen Wänden die Tiermalereien prangten, wie an den Decken der Höhle von Altamira. Bisonochsen sind auch hier wohl in der Mehrzahl, aber auch Pferde, Steinböcke und an ihren Zähnen erkennbare Mammute sind dargestellt, und die berühmten weidenden Renntiere. Welche fremdartige Kunst- und Lebewelt, die uns hier umgibt!

»Weiter ging es zum ›Abri à sculptures de Laussel‹, einer höchst merkwürdigen, mit lebendig dem Stein entmeißelten, zum Teil lebensgroßen Tiergestalten geschmückten Felswand, die, erst 1910 von französischen Forschern entdeckt, mit einer Schutzwand ummauert und einem Dache versehen worden ist. Das große Pferd, das nach links gewandt in der Mitte dargestellt ist, steht an Natürlichkeit und Schönheit des anatomisch richtig durchgearbeiteten Körpers einzig unter allen bisher entdeckten urzeitlichen Kunstwerken da. Seiner ganzen Umgebung nach zweifelte ich nicht an seiner Echtheit. Erst nach und nach kam ich dahinter, daß Hauser geneigt ist, das Ganze für eine moderne Fälschung oder doch eine starke Überarbeitung zu halten. Die Hauptgründe, die er für seinen Verdacht geltend macht, sind, daß er selbst diese Bildwerke, obwohl er oft an den Felsen vorübergekommen, niemals gesehen, bis sie 1910 plötzlich entdeckt wurden, daß die Künstler der älteren Steinzeit, der allein das Pferd, wenn es echt wäre, angehören könnte, mit ihren Werkzeugen nicht imstande gewesen wären, so tiefe Umrisse einzugraben, wie sie am Rücken des Pferdes bemerkbar sind, und daß das Pferd ihm kein Wildpferd zu sein scheint, wie alle übrigen, von den vorgeschichtlichen Künstlern dargestellte Pferde, sondern ein im Menschendienst gezähmtes Pferd. Doch will Herr Hauser sich noch nicht endgültig absprechend über diese Arbeiten äußern, da es doch nicht ausgeschlossen ist, daß noch ähnliche Darstellungen aus der älteren Steinzeit gefunden werden. Ich verstehe Hausers Bedenken. Aber der Gedanke, daß französische Forscher, um den deutschen Schweizer hier in seinem eigensten Gebiete zu übertrumpfen, eine derartige Fälschung begangen haben sollten, erscheint mir doch zu ungeheuerlich, als daß ich ihm nachgeben möchte.

»Von Laussel fuhren wir weiter nach Le Moustier, der berühmten Fundstelle, in deren oberen Felsenhöhlungen schon vor Hausers Zeit das ganze Le Moustérien ausgegraben worden, während er selbst an der Landstraße unter dem Felsen im Acheulien seinen berühmten Neandertaler des Berliner Museums für Völkerkunde gefunden hat.

»Weniger lehrreich war der Besuch einiger anderer »Stationen« Hausers, wie der von Longueroche und von La Rochette; aber die Erläuterungen, die er uns zu allem gab, wogen ganze Universitätskollegien über vorgeschichtliche Kunstwerke auf.

»Heute hat Herr Hauser nur noch zwei große landschaftliche Rundfahrten mit uns gemacht, die uns nach Städten und Dörfern, durch Wälder und Felder, über Berge und Täler zu alten Kirchen und Schlössern führten und uns ein schönes Stück Frankreichs in friedlichem Lichte zeigten.

»Von Herrn Hauser, ohne dessen Beistand wir in Les Eyzies und seiner Umgebung nicht die Hälfte von dem zu sehen bekommen hätten, was zu sehen uns am Herzen lag, verabschiedeten wir uns mit unendlichen Dankgefühl, von Les Eyzies mit dem Bewußtsein, unseren Gesichtskreis erweitert und unsere Einsicht vertieft zu haben.«

Paris, den 11. Juni 1912.

»In Paris weilen, ist immer ein Fest; und wir haben in den wenigen Tagen, seit denen wir hier sind, natürlich alle Plätze und Gebäude, alle Bildwerke und Gemälde der alten und der neuen Zeit, vor denen es jedem Empfänglichen festlich zumute ist, wieder aufgesucht; aber auch arbeiten heißt uns feiern, und an ernstlicher Arbeit in meinem Fache hat es uns gerade dieses Mal nicht gefehlt.

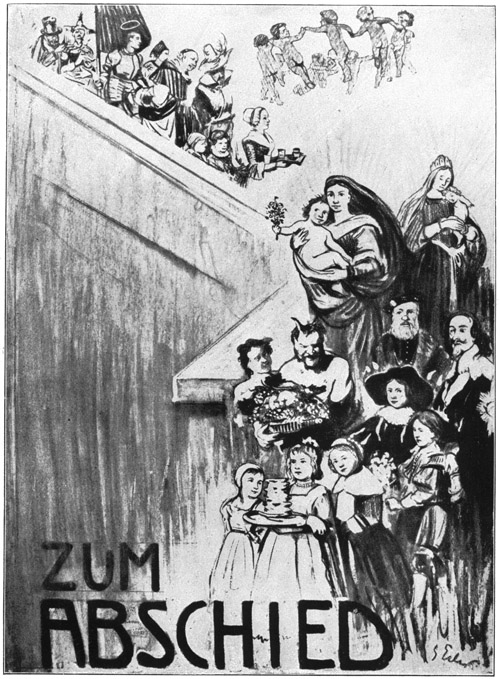

Tafel 9

Georg Erler:

Die Gestalten der Bilder der Dresdner Galerie kommen, sich von Karl Woermann zu verabschieden

Aus der Festschrift zur Woermann-Feier der »Zunft«, Dresden 1910

»Gerade hier in Paris, wo uns dieses Mal – ein lehrreicher Sprung – neben der ältesten namentlich die jüngste Kunst der Welt beschäftigt, die eben auch in Frankreich gemacht wird, haben wir neue, ungeahnte Wunder der Kunst der vorgeschichtlichen alten Steinzeit kennengelernt.

»In Paris kommen für diese Dinge vor allem die »Galerie d'Anatomie, d'Anthropologie et de Paléontologie« und die »Galerie de Géologie« des Jardin des Plantes in Betracht, den wir bei unseren früheren Besuchen der Weltstadt an der Seine kaum betreten haben. In der paläontologischen Galerie suchten wir das berühmte Stück Mammutzahn mit der Ritzzeichnung eines Mammuts, fanden aber nur einen Gipsabguß desselben. Als wir unter uns unserer Enttäuschung darüber Ausdruck gaben, gesellte sich einer der namhaftesten Paläontologen Frankreichs, Professor M. Boule, dem die paläontologische Abteilung dieser Sammlung unterstellt ist, zu uns und erklärte uns, daß wir jenes Stück in der Galerie de Géologie finden würden, nahm uns dann aber, da er unser Interesse an diesen Dingen erkannte, mit in sein Zimmer, wo er uns Gipsabgüsse der neuesten, von Lalanne ausgegrabenen Fundstücke von Les Eyzies vorlegte, die fast noch erstaunlicher sind als jenes Pferd von Laussel, in deren Nähe sie gefunden worden, so daß gerade sie die Echtheit jenes Pferdes beweisen. Hauser scheint von diesen Ausgrabungen noch nichts gewußt zu haben. In halb erhabener Arbeit sind in drittel Lebensgröße dem Steine nackte Frauen vom Hottentottentypus mit Hängebrüsten und ungeheuren Gesäßen entmeißelt. Zwei von ihnen stimmen ganz zu den Typen der steinzeitlichen Frauengestalten, die unter den Namen der »Venus von Brassempouy« (in Saint-Germain) und der »Venus von Willendorf« (im Wiener Hofmuseum) bekannt sind. Die Originale jener Frauen von Laussel sind noch im Besitze des Dr. Lalanne in Bordeaux, der sie demnächst veröffentlichen wird. Auch Gipsabgüsse kaum minder wichtiger Ritzzeichnungen auf einem Elefantenzahn zeigte uns Professor Boule, von dem wir uns dankbar verabschiedeten, um uns nun im Musée de Géologie noch das Original des Stückes Mammutzahn mit dem Mammutbilde anzusehen, das immerhin ein klein wenig mehr zu sagen hatte als jener Gipsabguß von ihm; jenem Gips sieht man es von weitem an, daß er nur Ersatz ist; und die lebendige Elfenbeinoberfläche des Mammutzahnes schmeichelt sich unseren Sinnen doch empfindungsvoller ein.«

Saint-Germain-en-Laye, den 17. Juni 1912.

»O wie schön ist die ruhige Arbeitswoche in dem alten idyllisch-vornehmen Saint-Germain! Wie fürstlich kommen wir uns als einzige Gäste des still in seinem Garten gelegenen Hotel Louis XIV. vor! Wie liebenswürdig erleichtern Salomon Reinach, der berühmte Archäologe, der Direktor des hiesigen Altertümermuseums ist, und sein gefälliger Assistent Mr. Hubert, uns unsere Arbeit in den weiten Sälen und der Bibliothek des alten gotischen Königsschlosses, in dem Ludwig XIV. geboren wurde. Alles wird uns auch zu geschlossenen Stunden geöffnet; überall dürfen wir frei umherstöbern; freundliche Aufseher sind angewiesen, den Schaukästen zu entnehmen, was wir näher zu sehen wünschen. Alles, was ich bisher nur aus Abbildungen kannte, hier leibhaftig vor mir zu sehen, ja, mit Händen greifen zu dürfen, kam mir fast wie ein Traum vor. Die Erleichterung, die die französischen Gelehrten mir gewährten, entsprach ihrer Anteilnahme an der neuen Bearbeitung meiner Geschichte der Kunst, derer sie mich freundlichst versicherten.

»Nachmittags unternahmen wir in der Regel Ausflüge im Auto. Einmal waren wir in Versailles, einmal in Saint Denis, einmal in Saint Cloud. Vorgestern machten wir eine Rundfahrt durch den Wald von Saint-Germain-en-Laye, der groß und naturfrisch ist, sich aber an malerischer Großartigkeit nicht mit dem Wald von Fontainebleau messen kann. Gestern fuhren wir nach Sceaux, wo wir meinen Neffen Hans Jänichen und meine Nichte Hedwig Jänichen-Woermann, die künstlerisch begabte Tochter meines Bruders Adolph, in ihrem freundlichen Hause und ihrer prächtigen, in dem alten Schlosse eingerichteten Bildhauerwerkstatt besuchten. Beide sind Schüler des großen Pariser Bildhauers Emile Bourdelle, dessen Penelope in der diesjährigen Sezessionsausstellung der Société nationale, die wir vor acht Tagen besucht haben, den Ehrenplatz im Eingangssaal einnimmt. Aufrichtig habe ich mich über die Fortschritte meiner Nichte und namentlich über ihre sprechende und doch einheitlich zusammengehaltene Büste ihres Vaters, meines teuren Bruders, gefreut.

»Eigentümlich genug berührte es mich, gerade diese Büste von dieser Hand hier in Paris entstehen zu sehen. Wie ich über die Nachahmung fremdländischer Kunst denke, habe ich oft genug ausgesprochen. Aber man kann auch von Fremden lernen, ohne sie nachzuahmen. Dürer ist, obgleich er nach Italien gegangen war, der deutscheste der deutschen Künstler geblieben; und Fritz von Uhde ist, obgleich er sich in Paris dem Impressionismus zugewandt, ein Künstler von durchaus deutschem Empfinden geworden. Als französische Werke wollen und können auch die Arbeiten meiner Nichte nicht gelten. Noch eigentümlicher berührt es mich aber, hier im Herzen Frankreichs mich in dem behaglichen Heim naher Verwandter zu Hause zu fühlen. Wider den Stachel zu löcken, ist schwer. Jeder sehe, wo er bleibe. Freundliche Stunden haben wir im lieblichen Sceaux verbracht, in denen die Gartenwirtschaften ihre Haupttische oben in die Kronen grüner Bäume verlegt haben; und herrlich war die Rückfahrt nach Saint-Germain auf weitem Umweg durch das liebliche Waldtal La Chevreuse.«

Saint-Germain-en-Laye, den 18. Juni 1912.

»Dieses ist der letzte Auslandstag unserer Reise ›Zu dreien im Süden‹. Morgen Abend werden wir wieder im Herzen des Reiches Karls des Großen, im deutschen Aachen, sein. Heute Abend machen wir nach anstrengendem, teils in Paris, teils im hiesigen Nationalmuseum vollbrachten Tagewerk unsere letzte Wanderung auf der drittehalb Kilometer langen Seine-Terrasse, die eine wahrhaft großartige Schöpfung Le Nôtres ist. Ihre Abhänge, die zur Seine hinabgleiten, sind Weinberge und Obstpflanzungen. Die gerade Linie ihrer Waldseite aber wird durch unten mauerartig zugeschnittene Lindenreihen gebildet, deren Kronen sich denen der Waldbäume verschlingen. Die Aussicht ins grüne waldreiche, aber auch durch heitere Wohnorte belebte Seine-Tal ist überaus lieblich. Aus der Ferne winkt Paris. Hoch und dünn ragt das Skelett des Eiffelturms hinter einem Hügel hervor, zu dessen Linken in blauerer Ferne sich die Kuppel der halb byzantinischen, halb romanischen Sühnekirche zum heiligen Herzen Jesu auf dem Montmartre erhebt. Einige Strahlen der scheidenden Sonne setzten die Kuppel in leuchtendes Goldlicht. Aber nur für einen Augenblick, dann war alles wieder blau und grau. Es war wie ein Abschiedsgruß Frankreichs.«