|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Menschen untereinander! Wie wir zufällig zu gemeinsamer Arbeit oder gemeinsamer Erholung aneinandergeketteten Sterblichen aufeinander und miteinander, füreinander oder gegeneinander wirken, bestimmt oft auf weite Wegestrecken hinaus unser äußeres und unser inneres Erleben. Daß ein gutes Stück unseres ferneren Wohlbefindens im Amte und zu Hause von der Persönlichkeit des Nachfolgers Roßmanns als Vortragenden Mitglieds der Generaldirektion der Sammlungen abhing, stand uns sofort, nachdem wir unseren entschiedenen Freund und Gönner verloren, klar vor Augen, und es fiel uns ein Stein vom Herzen, als wir hörten, daß die Wahl unseres Ministers auf Woldemar von Seidlitz gefallen war, der, damals Assistent Friedrich Lippmanns am Königlichen Kupferstichkabinett zu Berlin, sich mir als jüngerer Fachgenosse schon früher freundschaftlich genähert hatte. Seidlitz, dessen Vater, ursprünglich sächsischer Abkunft, höherer russischer Offizier und Großgrundbesitzer in Estland gewesen war, seine dortigen Güter aber verkauft hatte, um als Deutscher in Deutschland zu leben, war ein baltischer Edelmann, der sich, wie die ganze Umwelt zeigte, die er sich schuf, in höherem Maße noch denn als Sprossen des Geburtsadels als Mitglied des Geistesadels des deutschen Volkes fühlte.

Anfangs hatte er in Heidelberg Volkswirtschaftslehre studiert und sich auf diesem Gebiete auch den Doktorhut erworben, sich dann aber unter Springers Leitung in Leipzig völlig der Kunstgeschichte verschrieben und sich bereits erfolgreich an der vergleichenden Einzelforschung im Sinne der damaligen Kunstwissenschaft beteiligt. In Dresden entwickelte er sich in den nächsten Jahrzehnten durch seine Arbeiten über die altmailändische Malerschule, über Rafaels Jugendwerke, über Rembrandts Radierungen und über den japanischen Farbenholzschnitt, denen sich zuletzt sein großes Hauptwerk über Leonardo da Vinci anschloß, rasch zu einem der höchstgeschätzten Vertreter der europäischen Kunstwissenschaft. Für das Dresdner Amt, dem er bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand im Jahre 1919 allseitig gerecht geworden ist, war er wie geschaffen. Für den Ausbau und die Bereicherung der sächsischen Sammlungen hat er seine besten Kräfte eingesetzt. Wo die Geldmittel, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, nicht ausreichten, hat er oft genug in die eigene Tasche gegriffen. Weit über den Bereich seiner amtlichen Tätigkeit hinaus hat er das Kunstleben Dresdens, überall ratend und helfend, gefördert.

Natürlich hatte Seidlitz auch Gegner. Welchem Manne in seiner Stellung hätte es an Gegnern gefehlt? Als er sich gleich anfangs zu der »Modernen« der Zeit zwischen 1885 und 1905 bekannte, hielten die Anhänger der alten Richtungen sich für benachteiligt. Als er später, wie alle, die sich hauptsächlich auf jene neue Moderne eingeschworen hatten, den Anschluß an die jüngste Richtung nicht fand, wurde er von der Jugend befehdet, für die er früher eingetreten war. Er selbst hat alle Angriffe von rechts und von links gelassen über sich ergehen lassen und ist sich selbst bis zum letzten Atemzuge treu geblieben. Selten wohl hat ein Staatsdiener, Gelehrter und Schriftsteller von seinem Rufe seine Persönlichkeit stets so bescheiden in den Hintergrund gestellt wie Woldemar von Seidlitz. Feiern hat er immer von sich abgewehrt. Lange dauerte es, bis die Nachschlagebücher ihn nannten. Eine seltene Selbstbeherrschung, die bei aller Herzenswärme keinen leidenschaftlichen Ausbruch zuließ, gab allem, was er sprach, tat und schrieb, eine wohltuende Ruhe und Klarheit, die Freunde und Gegner bezwang.

Als wir uns, noch ehe er sein Amt antrat, im Herbst 1885 im Hotel Cavour in Mailand trafen und eingehend über die Aufgaben moderner Kunstsammlungen unterhielten, meinte er noch, Werke zeitgenössischer Künstler zu kaufen, sei kaum tunlich, da erst die Nachwelt darüber entscheide, was dauernden Wert behalte. Ihn umzustimmen, gelang mir, glaube ich, durch den Hinweis auf die Notwendigkeit, Gutes festzuhalten, ehe es Modepreise erzielt, und die aufstrebenden Zeitgenossen zu fördern, selbst wenn nicht alle ihre Schöpfungen der weiteren Entwickelung standhalten sollten, aber auch auf Goethes Wort, daß für alle Zeiten gelebt, wer den Besten seiner Zeit genügt habe. Jedenfalls hat Seidlitz sich bald nach seinem Amtsantritt in die damals junge Kunst gefunden, ja, sich mit stärkerer Parteinahme auf ihre Seite gestellt, als seinem ausgleichenden Wesen sonst eigen war. Es war in jener mächtig vorwärtsstrebenden Zeit für jeden lebendig Mitstrebenden auch kaum etwas anderes möglich.

Während der ersten Jahre meines Zusammenarbeitens mit Seidlitz ging meine amtliche Tätigkeit in den eingeschlagenen Gleisen ruhig weiter. Nur eines Fortschrittes muß ich gedenken. Seidlitz teilte meine Bedenken dagegen, daß die Galerieverwaltung genötigt sein sollte, die vom Akademischen Rat aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung angekauften Gemälde ohne jede Mitwirkung oder Nachprüfung ihrerseits in die Galerie aufzunehmen; und auch unter den nicht dem Akademischen Rat angehörenden Mitgliedern der Galeriekommission wurden Stimmen laut, die sich hiergegen verwahrten. Als wir anfingen, Ankäufe, die uns nicht gerechtfertigt schienen, zu beanstanden, ja, als die Kommission einmal ein angekauftes Gemälde eines alten Dresdner Malers ablehnte, war die Not groß. Da alle Instanzen zugaben, daß wenigstens der Galeriedirektor ein Wort mitzusprechen haben müsse, wurde ich 1887 zum Mitglied des Akademischen Rates ernannt. Ich wußte diese Ehre durchaus zu würdigen und fühlte mich in der erlauchten Künstlerversammlung, die mich, außer mit den angesehensten Malern Dresdens, die zum Teil auch Mitglieder meiner Galeriekommission waren, auch mit den großen Dresdner Bildhauern wie Hähnel und Schilling zu ernsten Beratungen über das Wohl und Wehe der sächsischen Kunst zusammenführte, von Anfang an mit vollem Herzen zu Hause. Ich bezweifle auch nicht, daß mein Stimmrecht im Akademischen Rat den Ankäufen gelegentlich zugute gekommen ist; aber da ich doch nur eine Stimme wie alle anderen hatte und die Meister der Kunst in der Regel keine Neigung hatten, sich durch die Ansicht eines »Kunstschreibers« beirren zu lassen, war ich oft genug genötigt, um die Bilder durchzusetzen, nach denen ich verlangte, auch für andere mitzustimmen, die mir weniger willkommen waren; und als die Generaldirektion versuchte, den König zur Ablehnung von Bildern zu veranlassen, gegen die ich gestimmt hatte, drang sie hiermit natürlich nicht durch, denn dem König konnte doch nicht wohl zugemutet werden, einen Mehrheitsbeschluß der höchsten Kunstbehörde des Landes einem Minderheitsvotum zuliebe umzustoßen. Ich komme auf die Auswirkung dieses Zwiespalts noch zurück.

Die Arbeit an meinen wissenschaftlichen Verzeichnissen der Gemälde der Galerie schritt ruhig und stetig voran. Übers Knie gebrochen werden konnte sie nicht; die weiten Reisen, die ich unternehmen mußte, um über alle Bilder ins reine zu kommen, taten aber auch das ihre dazu, mich mit immer frischen Kräften und neuen Anschauungen zu der Arbeit zurückkehren zu lassen.

Die Dienstreisen gehörten überhaupt zu den vielen Annehmlichkeiten meines Dresdner Amtes. Auch auf ihnen blieb meine junge Frau, solange uns Kinder versagt waren, wenn Tochterpflichten sie nicht gleichzeitig zu ihrer Mutter nach Düsseldorf riefen, meine treue und teure Reisegefährtin, die ihr Bestes dazu tat, sie mir zu Feierreisen zu machen. Von den Erlebnissen und Ergebnissen solcher dienstlichen Kunstreisen könnte ich schon aus diesen Jahren Bände berichten; aber ich muß mich bescheiden.

Anerkannt war von Anfang an, daß ich, um mit der Weiterentwicklung der Malerei der Gegenwart Fühlung zu behalten, alljährlich wenigstens die großen Kunstausstellungen in Berlin und in München besuchen mußte. Diese Reisen, auf denen mich, wenn Ankäufe in Aussicht genommen waren, zwei Mitglieder der Galeriekommission zu begleiten pflegten, brachten mich aber auch stets in Beziehung zu meinen Fachgenossen und zu den Künstlerkreisen dieser Städte, in denen ich mich, zumal sie mir schon seit meinen Lehrjahren bekannt waren, nachgerade wie zu Hause fühlte. Anerkannt aber wurde auch sofort, daß ich Bildervergleichsreisen nach den verschiedensten Orten Deutschlands, Belgiens, Hollands und Italiens, um deren alte Meister es sich doch zumeist handelte, unternehmen mußte. Die großartigste dieser Reisen, auf der meine Frau mich begleitete, unternahm ich im Frühjahr 1885, als die Arbeit an meinem Katalog schon so weit gefördert war, daß ich übersehen konnte, wegen welcher Bilder ich in ihrer Heimat nähere Untersuchungen anstellen mußte. Es war die Reise, auf der ich mit Seidlitz vor seinem Amtsantritt in Mailand zusammentraf.

Sie führte uns von München über Verona, Vicenza, Treviso und Castelfranco, die Stadt des großen Giorgione, nach Venedig, über Brescia, Bergamo und Piacenza, die Heimat unserer Sixtinischen Madonna, nach Mailand, über Parma, Modena und Correggio, den Geburtsort des großen Antonio, nach Bologna und Ferrara, über Forli, Ancona, Pesaro, Urbino und Spoleto nach Rom, wo wir ein ergriffenes Wiedersehen mit Menschen, Kunstwerken und Landschaften feierten. Weiter südlich aber führte unser Weg uns dieses Mal nicht. Über Trevi, Assisi, Perugia, Arezzo und Siena ging es nach Florenz; über Pistoja, Pisa und Genua an die westliche Riviera, wo wir in die Arme unserer Geschwister Johannes und Emilie Weber eilten, die hier einen herrlichen Besitz erworben hatten. Ein kurzer, köstlicher Frühlingsaufenthalt am Lago Maggiore beschloß diese rasche, eigentlich nur bestimmten Bildern geltende Rundfahrt. In zwei und einem halben Monat hatten wir, immer besondersten Aufgaben zugewandt und doch immer vom Ganzen in Kunst und Natur begeistert, den größten Teil von Ober- und Mittelitalien wiedergesehen, einige verschwiegene kleine Kunstorte zum ersten Male besucht, in den meisten aber alte Erinnerungen mit neuen Eindrücken zu innig beseeltem Empfinden verschmolzen.

Die erste Auflage des großen Katalogs, dem alle diese blütenumwobenen Anstrengungen galten, erschien im Herbst 1887. Als er trotz aller Gelehrsamkeit, die er enthielt, schlicht und schmuck vor mir lag, glaubte ich aufatmen zu können. Aber außer auf Reisen gab es das für mich noch nicht.

Neben meiner amtlichen Tätigkeit in den Galeriesälen, am Schreibtisch und auf Reisen erheischte meine eigene schriftstellerische Tätigkeit noch jede freie Stunde. Daß ich Woltmanns Geschichte der Malerei, deren größere Hälfte noch fehlte, zu Ende zu schreiben unternommen, lastete während meiner ersten Dresdner Jahre schwer auf mir. Während des ersten Jahres war ich nicht dazu gekommen, auch nur eine Zeile an dem Werke zu schreiben; und der Verleger mahnte. Als aber meine Arbeit an dem großen Katalog der Galerie und am Braunschen Galeriewerk in Fluß gekommen war, stellte sich heraus, daß sie auch meiner Geschichte der Malerei zugute kam. Immerhin konnten 1884 die beiden ersten Lieferungen ihres dritten Bandes erscheinen, der unter der Fülle des Stoffes, der mir zuwuchs, unversehens zu zwei Bänden anschwoll. Als Doppelband erschien er, vollendet, erst im Herbst 1888. Schon ein Jahr früher waren die letzten Lieferungen des Braunschen Galeriewerkes herausgekommen; und da nun auch meine neuen Galeriekataloge der Öffentlichkeit übergeben worden waren, konnte ich wirklich aufatmen. Ein großes Stück Arbeit, auf das ich nicht ohne Befriedigung zurückblicken konnte, lag hinter mir.

Natürlich hätte es mir nahegelegen, eine Reihe neuer Entdeckungen und Aufschlüsse über einzelne Bilder und Meister, die sich mir im Verlaufe meiner Untersuchungen für diese Arbeiten aufdrängten, zunächst zu Sonderaufsätzen für Zeitschriften zu verarbeiten. Doch fand ich hierzu nur in Ausnahmefällen Zeit. Ich tröstete mich damit, manches Neue, wenn auch halb unvermerkt, in den Texten jener großen Werke verarbeitet zu haben.

Auf alles Neue, das ich in meiner Geschichte der Malerei gebracht zu haben glaube, kann ich auch hier natürlich nicht eingehen. Daß ich mich aber in der Bewertung der einzelnen Künstler und ihrer Werke nicht von einer vorgefaßten Meinung leiten ließ, sondern sie nach den künstlerischen Anschauungen ihrer Zeit und ihres Volkes und nach den besonderen Absichten und dem Wesen jedes Meisters zu bewerten suchte, lag in meiner eigensten Überzeugung begründet; und wenn ich auch den ganzen Sternenhimmel der Malerei als solchen mit allen seinen großen und kleinen Sternen, von denen für den Gesamtanblick kaum einer entbehrlich ist, aufleuchten ließ, so versteht es sich doch von selbst, daß ich die großen Sterne als groß und die kleinen als klein angesehen wissen wollte. Aber einen der großen Sterne zugunsten des anderen herabzusetzen, Michelangelo gegen Rembrandt, Giorgione gegen Rafael, Greco gegen Velazquez, Dürer gegen Tizian, oder Grünewald gegen Holbein auszuspielen, hielt ich nicht für meines Amtes. Daß meine eigene Vorliebe den Meistern galt, die warme Naturnähe mit persönlichstem Eigenleben verbanden, mochte man immerhin durchfühlen.

Der Gesamtgestaltung des Buches ist es nicht zugute gekommen, daß es in Lieferungen erschien und der Verleger mir keine Beschränkung in bezug auf deren Anzahl auferlegte. Eben dadurch schwoll der dritte Band so mächtig an; und eben dadurch hatte ich keine Gelegenheit, vor der Vollendung des Ganzen früher zuviel Gegebenes zu streichen und alles einzurenken und auszugleichen. Die Unausgeglichenheiten, an denen das Gesamtwerk infolgedessen leidet, waren gerade mir, der ich nach einheitlicher schriftstellerischer Wirkung strebte, von Anfang an peinlich.

Übrigens kam neben allen meinen anderen Arbeiten während meiner ersten fünf Dresdner Jahre auch mein alter Verkehr mit den Musen keineswegs zu kurz. Was in mir lebte und webte, drängte nach wie vor nach Aussprache in Rhythmen und Reimen. Dazu kam, daß mein Düsseldorfer Verleger Johannes Voß einen Band Gedichte von mir gegen anständiges Honorar bestellt hatte, und daß ich mich in Dresden bald in einem kleinen Kreise von Dichtern und Freunden der Dichtkunst heimisch fand, dem ich manche Anregungen zu neuem Schaffen verdankte.

Ein starkes literarisches Leben herrschte damals in Dresden freilich nicht. Die Tage Ludwig Tiecks waren vorüber, wie im Schauspiel die Tage Emil Devrients. Stark war nur noch die Oper, in der Therese Malten, Gudehus und der kleine Riese und bald auch Scheidemantel glänzten. Große Dichter lebten damals, ehe Gerhart und Karl Hauptmann vorübergehend dort ihren Wohnsitz aufschlugen, überhaupt nicht in Dresden. Einer der bekanntesten von ihnen war Adolf Stern (1835-1907), der Professor der Literaturgeschichte an der Technischen Hochschule, der sich namentlich durch seine Romane, aber auch durch epische und lyrische Dichtungen einen Namen gemacht hatte. Er hieß eigentlich Adolf Ernst, war aber nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Hochschullehrer nur unter dem Namen Stern bekannt. Als Kritiker des amtlichen Dresdner Journals war er mehr gefürchtet als geliebt; und als Mensch haftete ihm etwas Kleinbürgerlich-Unsicheres an, das sich schon in dem falschen Namen aussprach, unter dem er lebte, lehrte und schrieb. Aber er war eine reine und frische Natur; und es gingen manche Anregungen von ihm und seiner liebenswürdigen, seelenvollen Gattin aus, die als Margarete Herr zu den geschätztesten Pianistinnen jener Zeit gehörte. An Stern hatte ich eine Empfehlung von Ernst Scherenberg aus Elberfeld mitgebracht, die mich ihm sofort näher brachte.

Aus der Zeit Tiecks ragte noch der seinerzeit auch als konservativer Politiker und Gegner Preußens aus den Tagen des seligen Deutschen Bundes bekannte, von Österreich geadelte, auf allen Gebieten der Dichtkunst erprobte Viktor Friedrich von Strauß (1809-1891) in die Dresdner Gegenwart herein. Freiwillige Dresdner Waren auch mein Landsmann Karl Eduard Duboc (1822-1910), der unter dem Namen Robert Waldmüller Romane, Novellen und Gedichte schrieb, die ihrerzeit gern gelesen wurden, der Braunschweiger Friedrich Friedrich (1828-90), der eine lange Reihe von Romanen verfaßt hatte, von denen namentlich die Kriminalgeschichten ihm einen Ruf verschafften, der Nassauer Franz Koppel-Ellfeld, der nachmalige Dramaturg und Intendanzrat des Dresdener Schauspielhauses, der sich zuerst durch sein Trauerspiel »Spartakus« (1875) empfohlen hatte, später aber durch das Versspiel »Renaissance«, das er gemeinsam mit Franz von Schönthan schrieb, auf aller Lippen kam, und der Berliner Karl Ulrici (1839-96), der als unverheirateter Kunstfreund in Dresden lebte, unter dem Namen Günther Walling verschiedene Bändchen guter, formen- und empfindungsstarker lyrischer Gedichte veröffentlicht hatte und sein gastfreies Haus zu einem Mittelpunkt literarisch angeregter Geselligkeit machte.

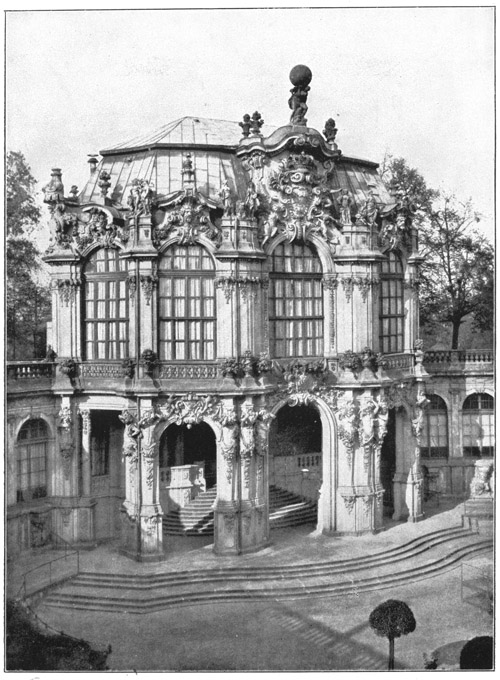

Der »Zwinger« in Dresden

Zu unseren Hausfreunden gehörten von diesen, außer Stern und seiner Gattin, namentlich Karl Ulrici, dessen allzu mächtiger Körper eine feine und heiß fühlende Seele barg, und Koppel-Ellfeld, der, nachdem seine erste Gattin zu dem großen Bildhauer Adolf Hildebrand übergegangen war, als geistvoller Junggeselle und lebhaft plaudernder Gesellschafter überall gern gesehen war.

Als Lehrer der klassischen Sprachen und der deutschen Literatur an der Kreuzschule, zu der er von der Krauseschen Erziehungsanstalt gekommen war, aber wirkte der Göttinger Albert Möser (1835-1890) in Dresden, der eine Zeitlang, nachdem er einen, ich weiß nicht mehr, von wem ausgeschriebenen, ersten lyrischen Preis gewonnen, als einer der bedeutendsten lebenden deutschen Lyriker galt. Spielend beherrschte er in der Tat die kunstvollsten Strophen- und Versformen; und in vollendetem Wohlklang rauschten seine Verse einher, denen es auch weder an Gedanken noch an Empfindungen fehlte; aber seine Lyrik war doch nicht spontan und unmittelbar empfunden genug, um auf die Dauer zu fesseln; und ihm schloß Paul Heinze sich an, der als Leiter der ursprünglich von Ernst Eckstein herausgegebenen Deutschen Dichterhalle, die in Dresden in Deutsches Dichterheim umgetauft wurde, eine gewisse Rolle im damaligen literarischen Leben spielte und meine neuen Gedichte in der Regel sofort für seine Zeitschrift in Anspruch nahm. Zu Möser und Heinze hatte ich, schon ehe ich nach Dresden kam, Beziehungen gehabt. Möser hatte namentlich meine neapolitanischen Elegien und Oden freundlich besprochen. Beide besuchte ich daher in Dresden, lud auch beide in unser Haus ein. Doch waren beide zu leidend, auch wohl zu weltfremd, um an einem regeren geselligen Verkehr, wie er in unserem Hause herrschte, teilzunehmen.

An literarischen Anregungen fehlte es mir in Dresden also keineswegs. Ehe ich mich dessen versah, war der neue Gedichtband fertig. Er erschien mit dem Titel » Neue Gedichte« schon zu Weihnachten 1883 mit der Jahreszahl 1884. Möser widmete auch ihnen im »Dresdner Anzeiger« eine schmeichelhafte Würdigung unter der Überschrift »Ein neuer Lyriker«. Daß er mich als solchen schon in meinen neapolitanischen Gedichten kennengelernt und gewürdigt hatte, hatte er offenbar vergessen.

Daß sich uns in Dresden im übrigen alsbald eine große und glänzende Geselligkeit öffnete, die im ganzen eine Stufe großstädtischer zugeschnitten war als die unseres Düsseldorfer Kreises, läßt sich denken. Außer den literarisch, musikalisch und künstlerisch belebten Abendgesellschaften, die ähnlich verliefen wie die Düsseldorfer, hatten wir hier auch Frack-Diners zu geben und mitzumachen, zu denen anfangs, um den Besuch der königlichen Theater nicht zu beeinträchtigen, nicht später als zu halb fünf Uhr eingeladen werden durfte, oft aber schon um drei Uhr gebeten wurde. Nach und nach aber rückten die Hauptmahlzeiten, den internationalen Gepflogenheiten entsprechend, von selbst in immer spätere Abendstunden herab; und schließlich konnte man auf halb acht Uhr abends sowohl zu literarischen oder musikalischen Tees mit sich anschließendem Abendessen als auch zu feierlichen »Mittagessen« einladen und eingeladen werden.

Wir waren, als wir in Dresden einzogen, einigermaßen besorgt, uns den geselligen Verkehr, der uns doch nur in gewissem Umfang zusagte, nicht wieder über den Kopf wachsen zu lassen. Den Ehrgeiz, in allen Dresdener Kreisen oder auch nur in allen Häusern unserer Kreise zu verkehren, hatten wir durchaus nicht; und in Dresden gab es natürlich eine noch größere Anzahl verschiedener, einander hier und da berührender Kreise, die an einem mehr oder weniger gleich zugeschnittenem Gesellschaftsleben teilnahmen, als in Düsseldorf. Neben der eigentlichen Hofgesellschaft, die größtenteils aus altem Adel bestand, standen die Kreise der höheren Offiziere, die überall willkommen, im wesentlichen doch zueinander hielten, und der höheren Beamten und Juristen, die sogenannten Geheimratkreise, denen sich die Gelehrten der königlichen Sammlungen und des Polytechnikums, wie damals die Technische Hochschule noch hieß, die Künstler der Akademie der bildenden Künste und die freien Meister und Meisterinnen der Ton- und der Bühnenkunst anschlossen, die in allen Kreisen begehrt waren. Die Kreise der Großkaufleute, Bankiers und Fabrikanten berührten sich nur in einzelnen Häusern mit den genannten. Jahrzehnte gingen darüber hin, bis wir mit einigen von ihnen in Verkehr kamen; aber auch zahlreiche, aus ganz Deutschland, vornehmlich aus den sächsischen Industriestädten nach Dresden gezogene Rentner bewohnten schon damals stattliche Villen in Dresden und seiner Umgebung, ohne im öffentlichen oder im gesellschaftlichen Leben hervorzutreten. Man spricht von »verschämten Armen«. Seit der damalige vortreffliche Oberbürgermeister Dresdens, Dr. Stübel, mir einmal erzählte, Dresden brächte alles in allem eine höhere Einkommensteuer auf als die reiche Handelsstadt Leipzig, gewann ich die Überzeugung, daß man Dresden als Stadt der »verschämten Reichen« bezeichnen könne.

Daß die Häuser unseres Ministers Karl von Gerber und seines vortragenden Rates Wilhelm Roßmann, die mich nach Dresden berufen hatten, zu den ersten gehörten, die uns gastlich und freundschaftlich aufnahmen und in ihre Dresdner Kreise zogen, war nach damaligen Begriffen selbstverständlich. Bei Gerbers gab es »Gesellschaften« hergebrachter Art, in denen wir andere Würdenträger, Adlige und Künstler mit ihren Frauen kennenlernten. Einige Male luden Gerbers uns aber auch im engsten Kreise zu geistigerer Aussprache ein, einmal sogar ausgesprochenermaßen zu dem Zwecke, aus meinen Gedichten vorlesen zu hören. Bürgerlicher ging es bei Roßmanns zu, obgleich seine treffliche Gattin adliger Herkunft war. Sie war Hofdame in Meiningen gewesen und pflegte mit harmloser Selbstbespöttelung bei dem Gedanken zu verweilen, daß sie, da sie einen bürgerlichen Beamten geheiratet, in Dresden ihre Hoffähigkeit verloren habe. Ihren Abendgesellschaften, die durch geistige Darbietungen ausgezeichnet zu sein pflegten, – einmal lasen wir ein Shakespearesches Stück mit verteilten Rollen – verlieh sie als musterhafte Hausfrau bei aller Einfachheit einen vornehmen Anstrich; und wenn Roßmann gelegentlich über die Stränge schlug, pflegte sie zu sagen: » Je n'ai pas fait son éducation«; doch war dies mehr scherzhaft gemeint, denn Roßmann hatte eigentlich die besten Manieren von der Welt.

Auch daß die Familien der Maler der Galeriekommission zu den ersten in Dresden gehörten, mit denen wir in geselligen Verkehr traten, verstand sich von selbst. Namentlich zu Prellers, Grosses und Hauschilds traten wir in freundschaftliche Beziehungen; und besonders in Alfred Hauschilds reichem Hause verlebten wir anregende und glänzende Abende.

Besonders behaglich fühlten wir uns sofort in den Familien, zu denen uns frühere Beziehungen führten. Da war zunächst mein alter Göttinger Studienfreund und Heidelberger Kollege Arnold Gaedeke, der Verfasser des geistvollen, frisch und hübsch geschriebenen Buches über Maria Stuart, der ein Jahr vor meiner Berufung nach Dresden die Professur für Geschichte an der Technischen Hochschule in Dresden erhalten hatte. Gelehrter und Lebemann zugleich, gesellschaftlich ebenso gewandt wie wissenschaftlich gebildet, hatte er in Dresden rasch einen angenehmen und geistvollen Kreis um sich versammelt. Er und seine hochstehende Gattin, mit der auch meine Frau sich innig befreundete, empfingen uns mit offenen Armen. Ihr Haus in Dresden, in dem ein Paar wohlgebildeter und begabter Söhne unter unseren Augen heranwuchsen, war uns fast wie das eigene.

Meine Münchner Beziehungen zu dem vielseitigen und angesehenen schleswig-holsteinischen Gelehrten Rochus Freiherr von Liliencron, der damals schon Domprobst in Schleswig war, führten uns seinem Sohn, dem trefflichen Cellisten Ferdinand von Liliencron zu, der, mit einer künstlerisch angeregten, in der Musik wie in der Malerei erfahrenen Engländerin verheiratet, sich in Dresden ein behagliches, mitten im dortigen Musikleben stehendes Heim gegründet hatte.

Verwandtschaftliche Beziehungen meiner Schwiegermutter brachten uns in das vornehm zugeschnittene Wesendoncksche Haus, das nur wenige Schritte von unserer Wohnung in der Wiener Straße lag. Der alte Wesendonck machte damals den Eindruck eines rüstigen Sechzigers von gastlich angenehmen Umgangsformen. Die Seele des Hauses war seine schöne, feingeistige Gattin Mathilde Wesendonck, geb. Luckemeier aus Elberfeld, die als begabte Dichterin an die Öffentlichkeit getreten war, vor allem aber als Freundin Richard Wagners aus ihrer Züricher Zeit in der deutschen Geistesgeschichte weiterlebt. Wie Wesendoncks Zürich mit Dresden vertauscht hatten, vertauschten sie Dresden schon in den nächsten Jahren mit Berlin. Gerade in unseren ersten Dresdner Jahren aber war uns Mathilde Wesendonck, deren schlanke, schöne, durchgeistigte Erscheinung sofort für sie einnahm, eine Freundin, die sich unser in manchen Beziehungen mütterlich annahm. Die Geselligkeit ihres Hauses, die durch die ersten Künstler Dresdens gehoben wurde, hatte einen vornehmen Anstrich im weltbürgerlichen Sinne. Von den »Geheimratskreisen«, in deren Abendgesellschaften »bis spät in die Nacht hinein getrunken und geraucht wurde«, wollte sie nichts wissen. Sie meinte, in Städten wie Dresden könne »man« nur in den Adelskreisen nach guten Sitten verkehren. Sie vermittelte uns auch den Verkehr mit dem preußischen Gesandten in Dresden, dem Grafen Karl von Dönhoff, dessen geistvolle italienische Gemahlin damals schon die Gattin des nachmaligen Reichskanzlers Fürsten von Bülow geworden war, aber auch mit dem preußischen Gesandtschaftssekretär Graf Waldenburg, der, eigentlich ein Prinz von Hohenlohe, mit einer holländischen Adligen von großem Liebreiz vermählt war. Auch Waldenburgs wohnten nur wenige Häuser von dem unseren in der Wiener Straße; und unser Verkehr mit ihnen wuchs sich bald zu herzlicher Freundschaft aus.

Die schon erwähnten verwandtschaftlichen Beziehungen meinerseits aber führten uns in das wohlbestellte Haus des Konsistorialpräsidenten von Uhde, der bis vor kurzem Polizeipräsident Dresdens gewesen war. Sein Sohn, der ruhmreiche Maler Fritz von Uhde, mit dem wir uns daher auch durch verwandtschaftliche Beziehungen verbunden fühlten und befreundeten, fing damals gerade an, von sich reden zu machen. Ähnliche Beziehungen endlich führten uns in das Haus des bekannten Verlegers Louis Ehlermann, dessen Frau die Schwester der Gattin eines meiner Oheime Weber in Hamburg war. Louis Ehlermann war gerade gestorben; aber seine Witwe, in deren Hause eine feine und angeregte Geselligkeit herrschte, nahm uns freundlich auf; unsere näheren Beziehungen zu seinem vielseitig begabten Sohn Erich Ehlermann, der seinen Verlag erbte, aber gehören erst späteren Jahren an.

Freundschaftlich gestaltete sich auch unser Verkehr mit den Witwen Julius Hübners und Hermann Hettners, die, beide wohlhabenden Häusern entstammend, auch nach dem Tode ihrer Gatten angeregte gesellige Kreise um sich versammelten. Frau Hettner war eine Tochter des seinerzeit geschätzten Miniaturmalers August Grahl (1791-1868), der, mit der Tochter eines Königsberger Bankiers verheiratet, seit 1835 eine gesellschaftliche Rolle in Dresden gespielt hatte. Von keinem geringeren als Gottfried Semper hatte er sich ein schönes Stadthaus an der Bürgerwiese und ein feines Landhaus am jenseitigen Elbufer erbauen lassen; und das Grahlsche Haus war in den fünfziger und sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts eines der geselligsten und literarisch und künstlerisch angeregtesten Häuser der sächsischen Residenzstadt gewesen, in dem das ganze Dresden verkehrte. Seine Töchter heirateten angesehene Künstler und Gelehrte jener Zeit. Wurde eine von ihnen, mit der als Witwe wir in Düsseldorf verkehrt hatten, die Gattin des großen Malers Alfred Rethel, der zu den wenigen wirklich bedeutenden Gestalten der neueren deutschen Kunstgeschichte gehört, so wurde eine andere eben die Frau Hermann Hettners. Natürlich brachte unser selbstverständlicher Verkehr mit Frau Hettner, die wir schon bei unserem früheren Besuch Dresdens kennengelernt hatten, uns auch in das Haus ihrer Mutter, die noch, als sie über 90 Jahre alt war, alte und junge Freunde in Dresden um sich versammelte. Wir werden ihr Haus, auf dem ein Schimmer des alten, vor unserer Zeit blühenden Dresdener Lebens ruhte, stets in freundlichem Andenken behalten.

Von selbst ergab sich auch unser Umgang mit meinen Kollegen vom Hauptstaatsarchiv und den anderen Sammlungen, die vor kurzem und gleichzeitig mit uns nach Dresden berufen worden waren, vor allem mit dem neuen Direktor des Hauptstaatsarchivs, dem gelehrten, aber auch gesellschaftlich gewandten und sprudelnd lebhaften Geschichtschreiber Paul Hassel. Daß Hassel, durch und durch Berliner reinsten Wassers und bester Art, der den französischen Krieg als Berichterstatter im Stabe des Kronprinzen Friedrich mitgemacht hatte, zum Direktor des sächsischen Hauptstaatsarchivs berufen werden konnte, war ein weithin sichtbares Zeugnis des vollständigen Umschwungs in der Gesinnung des amtlichen Sachsens gegenüber dem amtlichen Preußen, in der selbst nach dem Jahre 1871 noch jahrelang ein gewisser feindseliger Unterton geherrscht hatte. Erst der Besuch, den der alte Kaiser Wilhelm 1877 dem sächsischen Hof und Volke abstattete, brachte zur äußerlichen auch die innerliche Versöhnung beider Länder, die erst viel später wieder getrübt wurde. Das Hasselsche Haus in Dresden, in dem, wie in dem Gaedekeschen zwei frische Söhne unter der Obhut ihrer würdigen Mutter heranblühten, gehörte zu den Hauptstützen unseres freundschaftlich-geselligen Verkehrs. Von meinen eigentlichen Kollegen zählte Georg Treu, der Entdecker des Hermes des Praxiteles, der Leiter der deutschen Ausgrabungen zu Olympia, unter dem die Sammlung plastischer Bildwerke, als »Albertinum« erneuert, rasch emporblühte, bald zu unseren nächsten Freunden. Er war ein prächtiger, ganz von geistigem, ja seelischem Leben erfüllter, aber auch den Freuden dieses Erdenlebens, deren gastliche Pflege seine vorzügliche Gattin und seine feinfühlige, so tragisch aus dem Leben geschiedene Tochter mit ihm teilten, keineswegs unzugänglicher Edelmensch, den jeder lieb gewann, der mit ihm zu tun hatte.

Auch das Haus des Direktors des zoologischen und ethnographischen Museums, Adolph Bernhard Meyers, dessen Frau sich durch ungewöhnliche Schönheit und natürliche Liebenswürdigkeit auszeichnete, gehörte zu den Dresdner Häusern, in denen wir uns am frühesten heimisch fühlten. Daß sich aber auch Max Lehrs und seine Gattin Bella, die Tochter eines hohen Preßburger evangelischen Geistlichen, die, im Hauswesen ebenso erfahren wie in Kunst und Wissenschaft, bald unter dem Namen Tante Bella eine Rolle im gesellschaftlichen Kunstleben Dresdens spielte, sich unserem engeren Freundeskreise anschlossen, versteht sich von selbst.

Lehrs führte uns auch seine Altersgenossen und Studienfreunde Henry Thode, den nachmals berühmten Heidelberger Kunstgelehrten, Wagnerapostel und Wanderprediger, dessen erste Gattin Richard Wagners liebenswerte Stieftochter Daniela von Bülow wurde, und Fritz Harck zu, den feinsinnigen Kunstkenner und Kunstschriftsteller, der wissenschaftlich unzweifelhaft Bedeutendes geleistet haben würde, wenn ihn, den einzigen Sohn vermögender Eltern, nicht Lebenssorgen entgegengesetzter Art wie die meisten Sterblichen in Anspruch genommen hätten. In Seuslitz, dem an der »sächsischen Riviera« unterhalb Meißens herrlich in seinem von hohen Bäumen beschatteten Parke und seinen sonnigen Weinbergen gelegenen Schloßgute seiner Eltern, an dem die Elbe, schon breiter als bei Dresden, ihre gelben Fluten rasch vorüberwälzt, fanden wir schon, solange seine Eltern lebten, und natürlich erst recht, als Fritz Harck, bald zu von Harck geworden, es mit seiner feingebildeten rheinischen Gattin bewohnte, stets die liebenswürdigste und gastfreiste Aufnahme, die von vornehmen künstlerischen und schriftstellerischen Neigungen getragen wurde. Thode und Harck waren damals, noch unverheiratet, so oft und so lange in Dresden, daß sie während unseres ersten Dresdner Jahrfünfts zu unseren nächsten dortigen Hausfreunden zählten und uns ihre Freundschaft auch bis zu ihrem Tode bewahrten.

Seidlitz, Treu, Lehrs, Thode, Harck und mich, den ältesten von ihnen, verband damals ein wohltuendes Gefühl wissenschaftlicher und geistiger Zusammengehörigkeit, das auch auf meine Tätigkeit erfreulich zurückwirkte. Ihnen gesellte sich, sooft er nach Dresden kam oder sooft wir ihm außerhalb Dresdens begegneten, ein Freund und Fachgenosse, der einen größeren Einfluß auf das Kunstleben Deutschlands gewann als einer von uns anderen: ich meine meinen Landsmann, den Vierländer Müllerssohn Alfred Lichtwark (1852-1914), der damals, seit 1884, nach ungewöhnlichem, der zünftigen Beamtengelehrsamkeit nicht ausweichenden, aber immer vorauseilenden Bildungsgang, als Bibliothekar am Berliner Kunstgewerbemuseum tätig und im Begriff war, sich durch seine Schrift über den deutschen Ornamentstich, die ihm den Leipziger Doktorhut verschaffte, zu einem der feinsinnigsten deutschen Kunsthistoriker zu entwickeln. Als solcher bewährte er sich später namentlich in seinen Untersuchungen über die von ihm wieder entdeckten gotischen Althamburger Maler Meister Bertram und Meister Francke; aber bei allen diesen Arbeiten, jener ersten wie diesen späteren, war es ihm nicht zunächst um die Bereicherung der Kunstgeschichte, sondern um den Gewinn für das lebendige Kunstleben Deutschlands und vor allem Hamburgs zu tun gewesen. Lichtwark war nicht eigentlich ein Vertreter der Kunstgeschichte, die ihm einer gesunden Weiterentwicklung oft genug im Wege zu stehen schien, als der angewandten Kunstwissenschaft. Vor allem lag ihm die Erziehung der Deutschen zu echtem künstlerischen Geschmack am Herzen, der nicht nur den Kunstschöpfungen zugute kommen, sondern auch das Wesen jedes Ortes, jedes Hauses und jedes Einzelmenschen zum Kunstwerk machen sollte. Dabei wirkte Lichtwark noch mehr als durch seine Theorien und Ansichten durch seine eigene bedeutende, lebenspendende Persönlichkeit, die schon in ihrer äußeren, kernigen und doch liebenswürdigen, festes Wollen und Herzensgüte verratenden Erscheinung überzeugte, in ihrer klaren und zündenden, durchaus unrhetorischen Beredsamkeit aber auch den Zweifler mit fortriß.

Lichtwark, der schon in Berlin mit Seidlitz befreundet gewesen war, hatte mich in Dresden besucht, noch ehe Seidlitz herberufen war. Daß er mein Herz im Sturm gewann, brauche ich nicht zu sagen. Ich glaube, ein wenig habe ich auch das seine besessen. Sooft ich nach Berlin kam, suchte ich ihn auf. Sooft er nach Dresden kam, sprach er bei mir vor. Später sahen wir uns auch regelmäßig in Hamburg, wo ihm im Frühjahr 1886 die Leitung der Kunsthalle übertragen worden war.

Der hamburgische Bürgermeister Hermann Weber, übrigens ein Bruder meiner Mutter, dem die Wiederbesetzung der frei gewordenen Stelle oblag, hatte sich an mich mit dem Ersuchen gewandt, ihm, da er nicht voraussetze, daß ich meine Dresdener Stelle mit der Hamburger vertauschen werde, eine geeignete Persönlichkeit zu empfehlen. Ich besann mich keinen Augenblick, vor allen anderen Lichtwark zu empfehlen. Daß auch andere ihn empfohlen haben, bezweifle ich nicht; aber ich bin stolz darauf, mein Scherflein zu seiner Berufung nach meiner Vaterstadt beigetragen zu haben. Was hat er aus der Stelle, die ihm anvertraut war, aus der Kunsthalle und aus dem Kunstleben Hamburgs gemacht! Die Augen des ganzen kunstfreundlichen Deutschlands richteten sich bald auf die große Handelsstadt an der Unterelbe. Lichtwark wurde in weiten Kreisen als der Prophet angesehen, dessen Aussprüche in jeder Frage mit Spannung erwartet wurden, und das Wort von dem Propheten, der nichts in seiner Vaterstadt gilt, fand wenigstens auf ihn keine Anwendung.

Unserem Dresdner Kreise schlossen sich aber auch einige einheimische jüngere hochbegabte Fachgenossen an, die, von der Geschichte der Baukunst ausgegangen, nachmals zu hervorragendem Einfluß auf das Kunstleben Dresdens gelangten. Vor allem nenne ich Cornelius Gurlitt, den geist- und gemütvollen dunklen Halbbruder meines blonden Jugendfreundes, des Grazer Professors Wilhelm Gurlitt, der uns einander empfohlen hatte, und Paul Schumann, den vielseitig gebildeten Springer-Schüler, der, in den Sprachwissenschaften nicht minder zu Hause als in der Kunstwissenschaft, später als Schriftleiter des wissenschaftlichen und künstlerischen Teiles des Dresdner Anzeigers eine führende Stellung im Kunstleben Dresdens gewann. Auch mein Landsmann und entfernter Vetter Ernst Zimmermann, der sich allmählich zu einem der besten Kenner der ostasiatischen Keramik entwickelte und als solcher später Direktor der Dresdner Porzellansammlung wurde, mag schon hier genannt sein. Ihn in Dresden vorwärtskommen zu sehen, war mir eine besondere Freude.

Von den eigentlichen musikalischen Häusern Dresdens, von denen das des Freiherrn von Kaskel wohl das glänzendste war, öffneten sich uns, außer dem Ferdinand von Liliencrons, in dem viel Adel verkehrte, und dem Adolf Sterns, in dem sich alles versammelte, was musikverständig war, vor allem das des bekannten Musikschriftstellers Emil Naumann, des Verfassers der großen »Geschichte der Musik«, die zu den meist verbreiteten Büchern ihres Faches gehörte. Sterns luden uns einmal allein mit Franz Liszt, dem Donnerer Zeus unter den damaligen Meistern der Musik ein. Liszts machtvolle Persönlichkeit mit dem von langer, glatter, bereits ergrauender Mähne umrahmten Löwenhaupt und dem flammensprühenden Blick machte einen nicht minder tiefen Eindruck auf uns als sein wuchtiges Spiel, mit dem er nach der Mahlzeit die kleinen Räume der Sternschen Wohnung erschütterte. Öffentlich hatte ich seinem Spiel schon oft gelauscht. So im engsten Kreise und von der liebenswürdigsten und bedeutsamsten Unterhaltung umrahmt, war es mir ein neues Erlebnis. Im Naumannschen Hause trafen wir aber auch Anton Rubinstein, den Nacheiferer Liszts, sooft er nach Dresden kam: er war eine verwöhnte und nicht unliebenswürdige, aber schon seinem Äußeren nach nicht eben großzügig zugeschnittene Persönlichkeit, die uns, so andächtig wir den Klängen lauschten, die der Meister dem Flügel entlockte, nicht in besonderem Maße ansprach.

Emil Naumanns bildschöne Tochter war die Frau des hochbegabten Bildhauers Karl Schlüter (1846-84), eines Schillingschülers, dessen römischer Hirtenknabe auf einer Campagna-Säulentrommel in der Berliner Nationalgalerie und dessen herrliche Büste seiner Frau ihn über den Durchschnitt der jungen Bildhauer hinaushoben. Schlüter, der als Holsteiner mir rassenverwandt war, und seine zarte, schöne Frau, die mit ganzer Seele an ihrem Manne hing, gehörten bald zu den geliebtesten jüngeren Freunden unseres Hauses. Sie waren uns jederzeit willkommen und erschienen oft schon morgens an unserem ersten Frühstückstisch. Heimtückisch raffte die Diphtheritis beide zusammen schon im Herbst 1884 dahin. Es war ein großer Verlust für uns. Lehrs widmete Schlüter einen feinen Nachruf in der Zeitschrift für bildende Kunst. Es hätte Großes aus ihm werden können.

Außer den Familien, mit denen alte oder neue Beziehungen uns in selbstverständliche Berührung brachten, besuchten wir einige andere auf Wunsch unseres Ministers, noch andere auf den Rat Roßmanns hin. Der Minister empfahl uns natürlich geistig und künstlerisch angeregten Adelsfamilien, von denen namentlich die des Kammerherrn Grafen Rex, der Berichterstatter über die Kunstsammlungen in der ersten Kammer des Landtages war, sich unser freundlich annahm. Wir haben in seinem Hause, dem die hohe Geistes- und Herzensbildung der Gräfin eine besondere Helligkeit verlieh, anregende Stunden verlebt. Anregend und unterhaltend waren aber auch die großen »Routs« bei dem Ministerpräsidenten General von Fabrice, in denen die »allerhöchsten Herrschaften« Gelegenheit hatten, auch mit den nicht am Hofe erscheinenden Damen einige freundliche Worte zu wechseln.

Von den Häusern, denen Roßmann uns empfahl, aber kann ich das des Kommerzienrats Julius Pilz und seiner liebenswürdigen Gattin an der Parkstraße nicht unerwähnt lassen. Die geschmackvollen Mahlzeiten, die in diesem Hause aufgetragen wurden, bildeten doch nur den Rahmen für die mannigfaltigen geistigen und künstlerischen Genüsse, die der Gäste warteten. Hier lernten wir die einheimischen Opern- und Schauspielkünstler und -künstlerinnen kennen, von denen das immer anmutige Fräulein Diacono gelegentlich auch Gedichte von mir vortrug. Hier wurden wir mit dem Generalmusikdirektor Schuch und seiner liebenswürdigen Gattin, der berühmten Sängerin, bekannt. Hier fanden aber auch auswärtige Meister gastfreie Aufnahme und verständnisvolle Förderung. Ich erinnere mich mit besonderer Freude eines Gastmahls im Pilzschen Hause, bei dem, da mehr Herren als Damen erschienen waren, mein großer Landsmann Johannes Brahms mein Tischnachbar war. Neben Bach und Beethoven war und blieb er mir der liebste unserer großen Tonsetzer. Seine Schöpfungen umstrickten mich, immer zum Ganzen strebend, mit wunderbarem Zauber. Was ich empfand, neben ihm sitzen zu dürfen, kann ich nicht sagen. Seine äußere Erscheinung war freilich, wenn auch sympathisch, so doch nicht eben hervorragend; und das übliche Tafelgespräch, das wir führten, streifte nur hier und da das Wesentliche. Aber in mir und neben mir rauschte es wie von überirdischen Klängen.

Neues Leben brachte um diese Zeit die Familie Schubart-Czermak nach Dresden. Martin Schubart, dessen Gattin, eine geborene Czermak, ihm ein bedeutendes Vermögen zugebracht hatte, war eine der liebenswürdigsten und anziehendsten Persönlichkeiten unseres Kreises. Leben, Geist und Herzenswärme strahlte aus seinen dunklen Augen. Von Haus aus klassischer Philologe, war er auf allen Gebieten der Künste und der Wissenschaft bewandert. Die Sammlung altniederländischer und altdeutscher Gemälde, die er damals nach Dresden brachte und unter unseren Augen von Jahr zu Jahr vermehrte, wurde schließlich zu einer der vornehmsten Deutschlands, deren Versteigerung im Jahre 1899 nach Schubarts frühem Tode Käufer aus der ganzen Welt nach München lockte. Seine Schrift über Goethes »Königsleutnant«, Francois de Théas, Comte de Thoranc, spiegelt den ganzen künstlerischen Feinsinn wider, der uns sein reiches Hauswesen, das er leider bald nach 1890 nach München verlegte, zu einem der angenehmsten und anheimelndsten Dresdens machte. Daß Schubarts nach München übersiedelten, war ein empfindlicher Verlust für unseren Dresdener Kreis.

Neues Leben brachte aber vor allem die kinderreiche Seidlitzsche Familie selbst nach Dresden. Sie führte, allem nur Herkömmlichen abhold, ihren eigenen, vornehmen und behaglichen Umgangsstil mit sich. An die Stelle der Abfütterungsgesellschaften, wie sie gerade in Dresden noch üblich waren, traten kleine, sorgfältig gewählte Zusammenkünfte zueinander gestimmter Menschen, deren Bewirtung trotz vorzüglicher Leibeskost vor allem künstlerischer und geistiger Art war. Die Kunstschätze, die Seidlitz gesammelt hatte, wurden betrachtet und besprochen. Seidlitz selbst liebte es, französisch vorzulesen. Doch wurde auch Deutsches gelesen, musiziert und ernst und schalkhaft geplaudert. Das Haus gewann seine Bedeutung als solches, die Familie ihr Wesen als solche auch den Gästen gegenüber zurück. In kein Haus gingen wir lieber als in das Seidlitzsche.

Unser freundschaftlicher Verkehr mit Familien und Einzelnen gestaltete sich auch in Dresden um so wohltuender, als meine Frau und ich in der Beurteilung und der Bewertung der Menschen, mit denen uns alte oder neue Beziehungen oder auch der Zufall zusammenführte, fast immer gleichen Sinnes waren. Meine Freundinnen waren auch die ihren; ihre Freunde waren auch die meinen; aber auch ihre Freundinnen und meine Freunde wurden immer rasch zu einem unauslöschlichen Bestandteil unserer ehelichen Gütergemeinschaft.

Ohne Herzensfreunde, die sich aus den vielen guten Freunden, die uns umgeben – weshalb wissen wir selbst nicht – herausheben, bin ich mein Leben lang nicht gewesen und konnte ich mir auch ein ganz von einer Liebe erfülltes Leben nicht denken. Daß meine nächsten Freunde, meist jünger als ich, gleichalterig mit meiner Frau waren, ließ sie, wenn ich richtig sehe, um so selbstverständlicher auch zu ihren Freunden und zu einer mehr mütterlichen Freundin ihrer Frauen werden, die natürlich jünger waren als sie.

Von meinen alten Göttinger und Heidelberger Freunden fand ich, wie schon erwähnt, Arnold Gaedeke in Dresden als Professor der Technischen Hochschule wieder. Er starb, zu früh, schon 1892. Von meinen jüngeren Fachgenossen trat Gustav Pauli, dessen reizende Gattin, die, wie er selbst, einer angesehenen Bremer Familie angehörte, uns am frühesten näher. Zur vollen Freundschaft entfalteten sich unsere Beziehungen zueinander freilich erst später, als er schon Lichtwarks Nachfolger in der Leitung der Hamburger Kunsthalle geworden war. Aber aufs herzlichste schlossen Paulis sich schon während seines zweiten Dresdner Aufenthalts an uns an. Die feine geistige Atmosphäre, die sie um sich verbreiteten, wurde von geselligen Umgangsformen getragen, die auch uns heimatlich vertraut waren.

Zu den frühesten wirklichen Freunden, die ich in Dresden gewonnen, gehörte der damalige Oberleutnant, spätere Oberstleutnant Hans von Tschammer und Osten, ein für alles Wahre, Gute und Schöne begeisterter Offizier, dessen feuriges Äußere seinem warmherzigen Inneren entsprach. Ich kann von meinem Dresdner Leben nicht erzählen, ohne seiner zu gedenken. Er hatte mich zuerst besucht, als wir noch in der Wiener Straße wohnten, um sich durch mich von meinem Bruder in Hamburg Unterlagen für einen Vortrag über Kolonialpolitik zu verschaffen, den er zu halten gedachte. Er führte uns alsbald seine von allem Zauber edler Weiblichkeit umflossene Gattin zu, die, nachdem sie vier prächtigen Söhnen das Leben geschenkt hatte, bald nach der Geburt ihres einzigen Töchterchens starb. Von den Söhnen, die alle vier den Beruf ihres Vaters ergriffen und sich im Weltkrieg auszeichneten, war einer mein Patenkind, ein anderer das meiner Frau. Die treffliche zweite Mutter, die Hans von Tschammer seinen Kindern gab, brachte noch bequemere Lebensverhältnisse als die früheren ins Haus. Während der Vater und seine vier Söhne im Felde standen, betreute sie das Töchterchen mit mütterlicher Liebe. Kurz vor dem Schlusse des Weltkrieges fiel mein lieber Pate Kurt von Tschammer. Frühzeitig durch ein inneres Leiden gealtert, starb mein alter Freund 1922. Den tiefsten Stand der Not des Vaterlandes, das ihm über alles ging, hat er nicht erlebt. Die Tschammersche Familie war in jeder Hinsicht das Muster einer adligen Offiziersfamilie jener Zeit.

Wohl früher noch als Gustav Pauli und als Hans von Tschammer aber hatte sich mir in Dresden ein junger Musiker freundschaftlich genähert, der schon damals als Lehrer und Tonschöpfer einen selbst jenseits des Ozeans bekannten, ja gefeierten Namen hatte. Sein Leben ist ein wesentliches Stück meines eigenen Lebens geworden, und auch das Leben seiner ihm früh entrissenen herrlichen Frau ist aufs engste mit dem unseren verwoben gewesen. Meine Freundschaft mit Jean Louis Nicodé, dem in Berlin aufgewachsenen Preußen mit dem französischen Emigrantennamen und dem durch und durch deutschen Herzen, gehört der Geschichte des deutschen Geisteslebens jenes Vierteljahrhunderts an. Ferdinand von Liliencron, der Cellospieler, dem ich es verdanke, daß unser Dresdner Haus zu den musikalischen Häusern der Stadt zählte, hatte mir eines Abends im Belvederekonzert der Brühlschen Terrasse den jungen Nicodé zugeführt. Wir waren, wie ich glaube, von unserer ersten Begegnung an Freunde; und bald gehörte er zu den jungen Leuten, die am häufigsten und am ungezwungensten in unserem Hause verkehrten. Aus dem jungen Hausfreund aber wurde rasch ein Herzensfreund. War seine Bedeutung als schöpferischer, ausübender und lehrender Meister der Töne schon damals anerkannt, so war es doch zunächst der Zauber seiner jugendfrischen, natürlichen, von seiner Dienstzeit her soldatisch zugeschnittenen und doch ganz durchgeistigten Persönlichkeit, der es uns antat. Seiner äußeren Erscheinung entsprach sein aufrechtes, sonniges Wesen. Er war einer der reinsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Schon ein unfeines Wort konnte ihn erschrecken. An der Malerei und an der Dichtkunst nahm er kaum minderen Anteil als an seiner eigenen Kunst, in der er sich zu der Nachfolge Wagners im Sinne der gegenständlich schildernden Programm-Musiker jener Tage bekannte, aber doch »absolute« Musik genug schrieb, um auch unter den Gegnern jener Richtung Freunde zu haben. Die Hauptwerke seines Lebens, die symphonischen Variationen, die Symphonie-Ode »Das Meer« und die große weltliche Tonschöpfung »Gloria«, ein Sturm- und Sonnenlied, sahen wir unter unseren Augen und Ohren entstehen. Daß er mich für musikalisch genug hielt, mich an seinen künstlerischen Absichten und Gedankengängen teilnehmen zu lassen, eröffnete mir ein neues Reich künstlerischen Verstehens, ja, neue tiefe Einblicke in sein und in mein eigenstes Wesen.

Unsere Beziehungen zu Nicodé und, nachdem er sein Lebensglück an der Seite einer trefflichen Gattin begründet, auch zu dieser werden weiterhin wesentliche Blätter meiner Lebenserinnerungen füllen. Ihr Leben gehörte zu dem unseren, wie unser Garten zu unserem Hause.

Unser inhaltreiches, vielbewegtes, schaffens- und genießensfrohes Dresdner Leben, das durch meine Dienstreisen noch mannigfaltiger, bunter und wechselvoller gestaltet wurde, erforderte aber auch gebieterisch, ab und zu ein stilles Ausruhen am Herzen der Natur. Für einige Tage durfte ich mich jederzeit selbst beurlauben; und kleine Ausflüge zur Auffrischung der Arbeitskräfte galten jederzeit als selbstverständlich. Ohne weiteres wurden mir auch in den hohen Festzeiten besondere Feiertagsurlaube bewilligt, die wir, um die Verbindung mit unseren Lieben in der Heimat aufrechtzuerhalten, abwechselnd in Hamburg und in Düsseldorf zuzubringen pflegten. Lebten uns dort wie hier doch noch liebe Mütter und Geschwister, deren Herzen für uns schlugen; auch als mein teures großelterliches Haus in Hamburg sich uns durch den Tod meiner vierundneunzigjährigen geliebten Großmutter, die ich im August 1886 zum letzten Male sah, für immer schloß, blieben unsere Elternhäuser, in denen wir uns verwurzelt fühlten, uns, wenn auch vaterlos, doch noch tief bis ins neue Jahrhundert herein erhalten.

Den Hauptteil unseres sechswöchigen großen Urlaubs, der natürlich stets von Besuchen geschichtlicher Kunststätten umrahmt wurde, verbrachten wir in ländlicher Zurückgezogenheit, wenn irgend möglich am Meere, zu dem meine alte Liebe mich unwiderstehlich immer wieder hinzog. Wie frei atmeten wir auf, wenn uns die unbegrenzte, schimmernde, tosende Salzflut wieder in ihre Arme schloß! Wie verwandtschaftlich umfing uns der deutsche, belgische oder holländische Nordseestrand mit seinen weißen Sanddünen, in denen das bläuliche Dünengras schwankte, und mit seiner donnernden Brandung, die uns das Herz wie Orgelklänge bewegte! Wie anheimelnd zogen die deutschen Ostseeküsten mit ihren vollbelaubten, frischgrünen Buchenwäldern uns an, durch deren glatte helle Stämme die blaugrüne Fläche herüberglänzte! Wie heimatlich grüßte mich namentlich immer wieder die trotz ihres lauten Badelebens stille, liebliche, naturfrische Bucht von Travemünde, wo wir Gäste meiner Mutter zu sein pflegten, die hier Jahr für Jahr ein freundliches Heim bezog! Einmal aber – es war im Herbst 1884 – flüchteten wir schon in diesen Jahren ans blaue Mittelmeer, ja, zum ersten und einzigen Male zu längerem Aufenthalt an den Strand der Adria. Die österreichische Südbahn hatte damals Abbazia, das lorbeerumkränzte, am klippenreichen Strande des Quarnero, des Golfes von Fiume, als Sommerseebad und Winterluftkurort entdeckt und sofort mit allen Wohnlichkeiten und Behaglichkeiten ausgestattet. Wir verbrachten schöne Wochen in seinen immergrünen Hainen und auf seinen blauen Wellen; da hier aber nur der kurze Strandweg von Abbazia bis Lovrana vor rauhen Winden geschützt ist und der Pflanzenwuchs, von den Lorbeerwäldern abgesehen, sich an südlichem Charakter nicht entfernt mit dem der italienischen Riviera messen kann, haben wir in Zukunft, wenn es uns ans südliche Meer zog, doch stets die Riviera vorgezogen. Auf der Hinreise nach Abbazia ließen wir uns wieder einmal von den Reizen der alten lieben Kaiserstadt an der Donau umstricken, aber auch von den Wundern der Adelsberger Grotte berauschen, die wir zum ersten Male besuchten. Auf der Rückreise hielt ich einen Vortrag über Dürer in Prag, der Prachtstadt. So war auch auf dieser Reise der stille Naturgenuß nur eine Spanne zwischen den der Kunst und den der Wissenschaft gewidmeten Tagen.

Ein Erlebnis besonderer Art war unsere Pilgerfahrt nach Bayreuth im Sommer 1884 zur Aufführung des Parsifal, die uns mächtig ergriff, während das ganze Treiben am Festplatz und in der keineswegs großstädtisch gewordenen Kleinstadt uns etwas zu spießbürgerlich für den geistigen Weltverkehr, den es vortäuschte, anmutete. Alle anderen Musikdramen Wagners waren uns natürlich längst geläufig. Den Parsifal konnte man damals nur in Bayreuth hören. Die völlig veränderte Empfindung den Nibelungen gegenüber, die das gewaltige Werk ausströmte, bemächtigte sich auch unserer Seelen. Eine Auseinandersetzung mit dem Sinn der verschiedenen Strömungen, die Wagners Entwickelungsgang beherrschten, aber überließen wir damals und überlassen wir heute gern der zünftigen Musikgeschichte.

Ein besonderes Ereignis rief uns im Herbst des Jahres 1885 noch einmal nach Italien zurück, das wir auf jener großen Dienstfahrt im Frühling desselben Jahres so eindringlich wiedergenossen hatten. Mein Bruder Adolph, der seine geliebte erste Frau, die kluge und zarte Ella von Hosstrup, im Herbst 1883 verloren hatte, feierte am 19. Oktober 1885 seine zweite Hochzeit mit der Tochter des bekannten, geistig lebendigen und künstlerisch begabten hanseatischen Gesandten Friedrich Krüger in Berlin, die er im Hause Bismarcks kennengelernt hatte. Mein Bruder Adolph war damals, 38 Jahre alt, eine der bekanntesten Persönlichkeiten im handelspolitischen Leben Deutschlands. Seit der Begründung der afrikanischen Kolonien im Jahre 1884 waren seine Dampfschiffreederei und sein großes Warenaus- und -einfuhrgeschäft in Hamburg in raschem weiteren Aufblühen begriffen. In Kamerun, in dem sein Handelshaus alle Vorbedingungen gedeihlichen Aufschwungs geschaffen hatte, war mein lieber 21 jähriger Halbbruder Eduard, der damals die Firma dort vertrat, aber erst vier Jahre später Teilhaber des Hauses wurde, beauftragt worden, die deutsche Flagge zu hissen. Gleichzeitig war Adolph Woermann in den Reichstag gewählt worden, in dem er, bis die Sozialdemokratie in Hamburg die Mehrheit erhielt, unsere Vaterstadt fünf Jahre lang auf der Seite der Nationalliberalen vertrat. Seine Stellung im Reichstag wie im Handelsleben Deutschlands hatte ihn naturgemäß mit Bismarck zusammengeführt, der auf ihn das Wort Shakespeares vom »königlichen Kaufmann« angewandt hatte, das lange mit seinem Namen verknüpft blieb.

Meines Bruders Hochzeit mit Gertrud Krüger, die ihrem leiblichen und seelischen Wesen nach wie geschaffen für ihn war, fand im Parkhotel zu Lugano, ihre Trauung in einer kleinen Kapelle am Wege statt. Die große Natur und die milden Lüfte verbreiteten eine ungewöhnlich weiche hochzeitliche Stimmung. Es war ein fröhliches Fest, zu dem die näheren Verwandten aus Hamburg, aber auch zahlreiche Gäste aus Berlin erschienen waren. Unter diesen lernte ich damals Hermann Grimm, den Sohn Wilhelm Grimms, den vielseitigen Dichter, den tiefempfindenden und glänzend schildernden Verfasser des Lebens Michelangelos, und seine eigenartig gestimmte, als dramatische Dichterin hervorgetretene Gattin Gisela kennen, die eine Tochter von Goethes Freundin Bettina von Arnim war. Meine nahen Beziehungen zu Alfred Woltmann, der Hermann Grimm, wie ich zugeben muß, einmal in ungerechter und unschöner Weise angegriffen hatte, empfahlen mich Hermann Grimm, den ich meinerseits stets hochgeschätzt, aber niemals aufgesucht hatte, natürlich nicht eben. Unser Verkehr in Lugano gestaltete sich daher auch nicht gerade herzlich, aber doch freundlich, und seine Gattin schien an der meinen ein besonderes Wohlgefallen zu finden. Wir hatten, ehe wir in Lugano landeten, die oberitalienischen Seen besucht und gingen von Lugano nach Turin, wo ich noch einige Studien zu machen hatte, von Turin aber noch an den Genfer See, an dem wir wohliger Ruhe pflegten.

Um diese Zeit bereitete sich ein völliger Umschwung in unserem Leben vor. War ich bis dahin, wie alle meine Geschwister, mit meinem väterlichen Erbteil stiller Teilhaber des Hamburger Handelshauses gewesen, so wurde mir, wie der Hälfte meiner Geschwister, jetzt an der Jahreswende mein Erbteil ausgezahlt und großenteils in sicheren Hypotheken angelegt. Meine Einnahmen verringerten sich dadurch recht erheblich; aber man hielt das damals für die sicherste Art, sein Vermögen vor Verlusten zu schützen. Wir fühlten schon aus diesem Grunde, dem sich bald ein anderer gesellte, das Bedürfnis, unseren gesellschaftlichen Verkehr, der sich immer rascher ausdehnen zu wollen schien, auf ein behaglicheres Maß zurückzuführen. Der zweite Grund aber, der uns veranlaßte, uns mehr auf uns zurückzuziehen, war das süße Geheimnis, das meine Frau mir jetzt im neunten Jahre unserer Ehe eines Tages anvertraute. Wer war seliger als wir? Am 10. Mai 1886 wurde uns unser liebes Töchterchen Helene geboren. Ein neues, ungeahntes Glück zog in unsere Häuslichkeit ein. Dem Kinderwagen zuliebe wurde der große Wagen mit seinem Pferde abgeschafft. Auch mein Ruderboot, das oberhalb Dresdens so weit draußen in der Elbe lag, daß es nur zu Wagen bequem erreichbar war, wurde verkauft. Wohl empfand ich es anfangs als Entbehrung, die täglichen Ausfahrten zu Lande oder zu Wasser, die unsere ersten vier Dresdener Jahre mit frischen Wald- und Stromeshauchen durchwehten, nicht mehr in der bisherigen Weise ausführen zu können. Aber es gab ja auch öffentliche Verkehrsmittel genug in Dresden; und den stärkenden Fußwanderungen kam die Abschaffung der eigenen Fahrzeuge zugute. Ich glaube nicht, daß ich die schöne Umgebung Dresdens nach dieser Zeit weniger genossen habe als vorher.

Vor allem gaben wir auch unsere Wohnung in der Wiener Straße auf und zogen in die bescheidenere Hübnerstraße im Schweizerviertel. Aber da ich mir hier ein eigenes hübsches, frei in seinem Garten gelegenes Haus kaufte, in dem ich weit mehr Platz und einen viel größeren und schöneren Garten hatte als in unserem Erdgeschoß der Wiener Straße, bedeutete dieses, zumal der Kutscher durch einen Diener ersetzt wurde, eigentlich keine Einschränkung, sondern eher eine Erweiterung und Verbesserung unseres häuslichen Daseins.

Als Vater und als Villenbesitzer lernte ich mich selbst menschlich stärker und sozusagen vollständiger fühlen als bisher. Als im nächsten Jahre auch meine großen wissenschaftlichen Arbeiten, die mich jahrelang an den Schreibtisch gefesselt hatten, vollendet waren, und im übernächsten Jahr unser Töchterchen noch ein Brüderchen in unserem Sohn Ernst erhielt, der am 30. März 1888 zur Welt kam, war ich in der Tat beinahe ein anderer Mensch geworden. Mein Herz schlug höher und freier an der Seite meiner geliebten Frau. Ich fühlte, daß ein Lebensabschnitt hinter mir lag; und der neue Abschnitt, der nun begann und fast ein Vierteljahrhundert lang in ziemlich gleichen Gleisen dahinfloß, ließ mich im wesentlichen mich als den empfinden, der ich werden sollte und der ich geblieben bin.