|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Vierteljahrhundert, das sich vor mir auftat, nachdem ich Dresdner Bürger und Mitglied des Akademischen Rates, Hausbesitzer und Vater geworden war, aber auch den ersten Abschnitt meiner amtlichen Tätigkeit in Dresden und einen Hauptabschnitt meines schriftstellerischen Schaffens hinter mir hatte, verlief bei aller Mannigfaltigkeit inneren Erlebens in einer gewissen Gleichmäßigkeit, die nur durch die üblichen Erholungs-, Dienst- und Besuchsreisen wie durch breite, farbige, lichte Ausblicke unterbrochen wurde.

Unser großes Vaterland stand damals auf der Höhe seiner Macht und seines Ansehens. Zwischen den Großmächten Europas schien, wenn auch »hinten, fern in der Türkei« die Völker ab und zu aufeinanderschlugen, eine Art stillschweigender Abrede zu bestehen, den Frieden um jeden vernünftigen Preis aufrechtzuerhalten. Daß unter der glatten Oberfläche Gär- und Zündstoffe genug vorhanden waren, die früher oder später zu neuen Kriegen führen mußten, las man zwar in den Zeitungen. Aber man glaubte nicht an die Möglichkeit, es selbst zu erleben.

Dazu war das ganze Leben und Treiben jener in manchen Beziehungen großartigen Zeit mit ihrem nie vorher geahnten Weltverkehr zu offensichtlich auf den Frieden der Völker untereinander angewiesen. Dazu schienen ihre technischen Errungenschaften, wie die Fortpflanzung der menschlichen Stimme durch den elektrischen Strom, wie die Fernschreibung ohne Draht durch die leeren Lüfte und wie die freie Luftfahrt, die die Menschen in lenkbaren Schiffen oder auf Riesenflügeln durch die Wolken des Himmels trug, schon durch die drohenden Schrecknisse ihrer Anwendung im Kriege zu gebieterisch die Erhaltung des Friedens zu verlangen. Dazu hatte aber auch der ideale Friedensgedanke nicht nur in den Schriften der Philosophen, der wissenschaftlichen Forscher und der Dichter, sondern auch in der Überzeugung weiter Kreise und im Herzen der Menschheit bereits zu festen Fuß gefaßt. Auch Kunst und Wissenschaft schienen alle Völker bereits zu innig mit gemeinsamem Friedensbande zu umwinden, als daß man einen Weltkrieg für möglich gedacht hatte.

Im wissenschaftlichen Leben stand Deutschland anerkanntermaßen an der Spitze der Weltbewegung. Im künstlerischen Schaffen spielte unser Vaterland eine führende Rolle freilich höchstens noch in der Musik, die von Richard Wagner und seinen Nachfolgern beherrscht wurde. Die gegenständlich schildernde »Programm-Musik« Richard Strauß' und seiner Mitstrebenden, von denen für Dresden, wo im übrigen der treffliche Felix Draeseke herrschte, namentlich Jean Louis Nicodé in Betracht kam, machte erst gegen Ende dieses Zeitraums neuen Formen der »absoluten« Tonkunst Platz. Aber auch in allen anderen Künsten konnte Deutschland sich neben den übrigen Völkern sehen lassen.

Auf dem Gebiete des Schrifttums hatten damals neben den großen Franzosen von Emile Zola, Anatole France und Edmond Rostand bis zu Romain Rolland und den französisch schreibenden Flamen Maeterlinck und Verhaeren vor allem die Skandinavier von Björnson und Ibsen bis zu Strindberg und die Russen von Tolstoi und Dostojewski bis zu Gorki den größten Einfluß auf die deutsche Lesewelt. Karl Bleibtreus »Revolution der Literatur«, die die angeblich weichlich-schlüpfrige Richtung Paul Heyses und seiner Schule durch einen mehr krassen und eindeutigen als geistvollen Realismus zu ersetzen suchte, verlief rasch genug im Sande. Großen und gesunden Einfluß aber übte über seinen 1890 erfolgten Tod hinaus der prächtige Schweizer Gottfried Keller, dem sich bald sein noch eigenartigerer, aber doch wohl überschätzter Landsmann Karl Spitteler in unserer Gunst anschloß. Bei alledem aber wollen wir nicht vergessen, daß Deutschland um diese Zeit an den schlesischen Brüdern Karl und Gerhart Hauptmann, die vorübergehend auch in Dresden wohnten, bodenständige Dichter besaß, in deren Schöpfungen sich das ganze Ringen und Streben ihrer Zeit widerspiegelt.

Auf dem Gebiete der bildenden Künste herrschte Frankreich in der Baukunst wie im Kunstgewerbe, in denen es den alten geschichtlichen Stilarten treublieb, keineswegs in gleichem Maße wie in der Malerei und der Bildnerei. Deutschland war gerade in der Baukunst am selbständigsten und schöpferischsten. Nachdem es sich von den geschichtlichen Stilen, die in das unecht widerwärtige Scheinbarock unserer großstädtischen Protzenstraßen der achtziger Jahre ausgelaufen waren, vorübergehend so völlig losgesagt hatte wie die Baukunst keines anderen Landes, suchte es zunächst einen neuen, nur aus den natürlichen »statischen« Gesetzen, den Besonderheiten der echten Baustoffe und den Zwecken des Gebäudes hervorwachsenden Eigenstil zu schaffen, kehrte aber bald zu einem diesem angepaßten Jungklassizismus zurück, dessen stämmige dorische oder ionische Säulen freie Nachbildungen ihrer griechischen Vorbilder waren.

In den darstellenden Künsten hatte Frankreich damals unzweifelhaft das Übergewicht. Aber was sich neben der Nachahmung der französischen Bildhauerei und namentlich der französischen Malerei in Deutschland an eigenem neuem Formenwillen regte, wird die Nachwelt vermutlich auch im Auslande in höherem Maße anerkennen, als die Mitwelt außerhalb Deutschlands es tat.

Hatte die deutsche Bildhauerei in dieser Zeit keine Meister von dem Weltruf eines Albert Bartholomé und eines Auguste Rodin, so vollzog sich in ihr doch von Reinhold Begas, dem barock eingestellten, und Robert Diez, dem romantisch angehauchten Realisten zu Adolf Hildebrand, dem von neuen Formenoffenbarungen beseelten Jungklassizisten und seinen Nachfolgern eine selbständige Wandlung, die durchaus im Sinne der Zeit lag. Fehlte es der deutschen Malerei dieser Zeit an Führern zu neuen Zielen von der Bedeutung eines Manet, Monet und Cézanne, so lösten sich aus der französisch-belgischen Richtung der Mitte des 19. Jahrhunderts mit eigener Kraft zunächst die Meister einer neuen selbständigen Formen- und Farbensprache los, von denen Anselm Feuerbach, der Schüler Coutures, mit seinem hohen, feurigen eigenen Stilgefühl noch auf halbem Wege zu klassischer Vollendung stehenblieb, Hans von Marées aber, obgleich ihm nur wenig gleichmäßig durchzuführen vergönnt war, in seinem eigenkräftig ausgebildeten Raum- und Schönheitsgefühl um so machtvoller vor unseren Augen emporwächst, je größer unser zeitlicher Abstand von seinem Schaffen wird. Von den französischen Freilichtmalern ausgegangen, aber erfüllten zunächst Max Liebermann und Fritz von Uhde, denen z. B. Gotthard Kuehl auf ähnlichen, Leibl und Trübner auf etwas anderen Wegen folgten, die deutsche Malerei mit neuem lichten Leben.

Das Bewußtsein nicht der schlechtesten Deutschen, daß es nicht notwendig sei, dem Ausland nachzulaufen, sondern daß auch wir, wenn wir nur wollen, eine selbständig empfindende Kunst haben können, wurde damals durch die merkwürdige, einige Jahre vielgelesene Schrift »Rembrandt als Erzieher« gestärkt, die, von dem selbständig germanisch-niederdeutschen Empfinden des großen holländischen Malers ausgehend, das gleiche Empfinden in allen großen Deutschen einschließlich Luthers nachwies, was ihren Verfasser August Julius Langbehn, den »Rembrandtdeutschen«, freilich nicht hinderte, sich später aus den Gefahren deutschvölkischen Eigenwollens in den Schoß der römischen Kirche zu retten. Sein Buch, das unser Minister von Gerber und unser Freund von Seidlitz auch mir warm ans Herz legten, zog damals, so wasserfallartig formlos es auf den Leser niederging, weite Kreise und bestärkte auch uns natürlich in unserer Vorliebe für die neuen deutschen Maler, die aus sich heraus ähnliche Wege gegangen waren.

Als selbständig sehende und empfindende deutsche Meister, die sich vollends dem Schlepptau der Franzosen entwanden und daher von diesen und ihren einseitigen Verehrern auch nicht verstanden wurden, begrüßten wir namentlich Meister wie Arnold Böcklin, der die Phantasien Dürers ins Neudeutsche und Breit-Malerische übersetzte, wie Max Klinger, der, grübelnd und hellsehend, zugleich in seinen Radierungen eine von allen Strömungen seiner Zeit, den realistischen wie den phantastischen, getragene Welt für sich schuf, und wie Hans Thoma, der sich von der Richtung Courbets, des Malers des französischen Realismus, zu ganz persönlicher und unzweifelhaft eigenständig deutscher Anschauung, Auffassung und Wiedergabe der Welt der Erscheinungen und des Geistes hindurchrang.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Es wäre töricht von mir, zu behaupten, mein Geschmack hätte sich mit den Zeiten nicht geändert. Stand ich bei meinem Amtsantritt im wesentlichen selbst noch unter dem Einfluß der Düsseldorfer, Münchener, Berliner und Karlsruher Maler der vorimpressionistisch-naturnahen Richtung, so hielt ich, entwicklungsgeschichtlich wie ich empfand, am Beginn des zweiten Jahrfünfts meiner Dresdner Zeit die besten dieser Meister zwar immer noch für echte Künstler, die in unserer Galerie vertreten sein mußten, stand mit meinem eigensten Empfinden aber bereits im Lager derer, die einerseits die aufstrebenden deutschen Freilichtmaler jener Tage, anderseits jene Sonderkünstler begünstigten, deren Naturanschauung und Phantasieleben eigenstem deutschen Wesen entsprossen zu sein schienen.

Leicht hatte ich es damals immer noch, wenn ich dem Ankauf von Bildern jener älteren akademisch-realistischen und farbenfrohen Richtung, die sich dem Stil unserer Nazarener gegenüber für allein malerisch hielt, zustimmte. Michael Munkacsys großer Christus am Kreuz fand 1889 den einstimmigen Beifall der Kommission, wurde auf Seidlitz' Wunsch aber erst gekauft, nachdem wir telegraphisch die Bestätigung aus Paris erhalten hatten, daß es die erste Fassung des Mittelstücks seines großen Golgathabildes von 1884 in Philadelphia sei. Munkacsy selbst besuchte mich in Dresden, beglückwünschte sich und mich zu dem Ankauf, überzeugte sich, daß ich das große Bild so günstig aufgehängt hatte, wie es in den niedrigen Räumen der neuzeitlichen Bilder im zweiten Obergeschoß möglich war, und versprach, dem Bilde einen samtenen Seitenvorhang zur Verdeckung der benachbarten Wandöffnung zu stiften, ein Versprechen, das er freilich niemals erfüllt hat. Trotz der Zustimmung, die diese Erwerbung in der ganzen Stadt fand, ist gerade sie mir später von meinen Freunden verdacht worden; und heute hätte auch ich mich dem Ankauf dieses Bildes widersetzt, das immerhin, aus einiger Entfernung gesehen, doch noch einmal wieder zur Geltung kommen mag.

Ähnliches gilt von Hans Makarts »Sommer«, dem großen, Flammen und Farben sprühenden Gemälde des raumkünstlerisch berauschenden Wiener Modemalers jener Tage, das wir 1890 erwarben. Daß damals ganz Dresden, abgesehen etwa von den bewußt rückständigen Vertretern der klassizistisch-romantischen Richtung, von diesem Ankauf begeistert war, verstand sich von selbst. War Makart damals doch auf aller Lippen! Mußte jedes modisch gestimmte Zimmer doch mit einem seiner bräunlichen »Makartsträuße«, die aus welken Halmen und Blätterzweigen zusammengestellt wurden, geschmückt sein! Und reihte unser »Sommer« sich doch würdig den übrigen Riesenbildern des Meisters an!

Auch Adolf Menzels Predigt Schleiermachers in der Klosterkirche zu Berlin von 1847, mit der endlich, 1892, der große Berliner Meister in die Dresdner Galerie einzog, stieß kaum auf Widerstand, obgleich merkwürdigerweise Pauwels, nur dieser, gegen die Erwerbung gestimmt hatte.

Als es mir aber nach einer ganzen Reihe von Fehlversuchen endlich gelang, 1890 den großen »Frühlingsreigen« von Böcklin als erstes Bild dieses Meisters, der uns allen damals ans Herz gewachsen war, und 1892 Uhdes dreiteiliges Bild der »Heiligen Nacht« zu erwerben, mit dem das Freilicht in die Dresdner Galerie einzog, wurde ich von allen Anhängern des Alten aufs lebhafteste angegriffen.

Noch heftiger entbrannte der Streit im folgenden Jahre. An Stelle des 1891 verstorbenen »Historienmalers« Th. Grosse war der Berliner Gussow-Schüler Hermann Prell als Akademieprofessor nach Dresden und an Stelle seines Vorgängers auch in die Galeriekommission berufen worden. Durch seine Fresken im Architektenhause in Berlin, im Rathaus zu Hildesheim und im Museum zu Breslau hatte er sich den Ruf erworben, der erste Monumentalmaler Deutschlands zu sein. Seine bestrickende äußere Erscheinung und sein selbstbewußt-liebenswürdiges Wesen taten das ihre dazu, dem Freunde Kaiser Wilhelms II. am Dresdner Hofe und im Kunstleben Dresdens rasch eine einflußreiche Stelle zu verschaffen. In der Galeriekommission stellte er sich, mit Freuden von mir begrüßt, anfangs entschieden auf die Seite der Anhänger der damals jungen Kunst.

In der Sitzung vom 13. April 1893 wurde beschlossen, einen Unterausschuß zur großen Kunstausstellung nach Berlin mit der Vollmacht zu schicken, dort selbständig einige Bilder zu kaufen. Prell und Hauschild sollten mich begleiten. Da damals beide in dem Ruf standen, die »moderne« Kunst zu begünstigen, beanstandete unser Minister von Thümmel, der Finanzminister, der an Stelle des Ende 1891 gestorbenen Kultusministers Karl von Gerber unser Generaldirektor geworden war, diese Wahl, und beauftragte mich, Prell und Hauschild zu fragen, ob nicht einer von ihnen zugunsten Pauwels oder Prellers, die jetzt schon als Anhänger der alten Richtungen galten, zurücktreten wolle. Da beide es verneinten, gab die Generaldirektion, in der Seidlitz natürlich für meine Wahl eintrat, nach einigem Zögern zu, daß Prell und Hauschild mich nach Berlin begleiteten. Wir kauften unter anderem Max Klingers ergreifende Pietá, deren Johannes die Züge Beethovens trägt, und das große Lotsenboot Christian Krohgs, der damals als der impressionistischste unter den jungen norwegischen Freilichtmalern galt.

Unser Ankauf wurde in Dresden als Kampfansage an die alten Richtungen aufgefaßt. Als die Bilder im Oktober nach Schluß der Berliner Ausstellung in unserer Galerie aufgehängt waren, erschien unser Minister von Thümmel mit dem König Albert, sie zu besichtigen. Der Minister sprach mir unverhohlen, aber mit freundschaftlichem Lächeln sein Mißfallen an den Bildern aus. Der König schien empfänglicher für ihre Vorzüge zu sein. Der Minister des Innern von Metzsch, unter dem der Akademische Rat stand, aber sagte meinem Vetter, dem preußischen Staatsminister Th. von Möller in Berlin, wie dieser mir wiedererzählte, sie seien in Dresden zufrieden, mich dort zu haben; aber ein Durchgänger sei ich doch!

Schlimmer war der Widerhall, den diese Erwerbung, die der Gesinnung der vorjährigen Ankäufe eines Böcklin und eines Uhde die Krone aufzusetzen schien, in den Kreisen der Künstler alten Schlages fand. Ihr Hauptwortführer war Karl Ehrenberg, der, teilweise noch in Kopenhagen gebildet, die Verherrlichung der nebelhaften Gestalten der altnordischen Mythologie in altzeichnerischer Manier als seine Lebensaufgabe ansah. Seine Kunstrichtung war ihm Herzenssache; und die Flugschriften, die er, gewandter mit der Feder als mit dem Pinsel, jetzt gegen die »moderne« Richtung und ihre Einbürgerung in die Galerie losließ, wie namentlich das damals viel gelesene und besprochene Heft »Schaupöbel«, waren seiner heiligsten Überzeugung entsprungen. Als dann auch Adolf Rosenberg in den »Grenzboten« gegen mich loszog, bemächtigten sich einige lieber rückwärts als vorwärts blickende sächsische Landtagsabgeordnete der Angelegenheit und drohten in der Zweiten Kammer Lärm zu schlagen. Ehrenberg hatte eine seiner Angriffsbroschüren, die sich gegen die im Grunde doch – ach wie zahme! – Galeriekommission richteten, an sämtliche Mitglieder der Zweiten Kammer verteilt. Nun aber zeigte sich, daß die Anschauungen, die Seidlitz und ich verfochten und die die Mehrheit der Galeriekommission unterstützte, doch schon in weiteren Kreisen Dresdens, als ich vermutete, Fuß gefaßt hatten. Ganz ohne mein Zutun regte es sich plötzlich überall. In der Presse nahm, wie immer, Paul Schumann, der Kunstberichterstatter des Dresdner Anzeigers, nun aber auch Wolfgang Kirchbach, der die Kunstberichte in den konservativen »Dresdner Nachrichten« schrieb, sich unser und unserer Sache warm und kräftig an; vor allem aber richteten 43 Dresdner Maler und Bildhauer der verschiedensten Richtungen eine Einspruchsadresse gegen die Ehrenbergschen Anklagen an die »Ständeversammlung«. Der Angriff wurde infolgedessen im Landtag selbst in der Sitzung der Zweiten Kammer vom 14. Februar 1894 abgeschlagen, ohne daß der Minister von Thümmel, der wohl im Grunde seines Herzens auf der Seite der Ankläger stand, noch sein vortragender Rat nötig gehabt hätten, zu unserer Verteidigung das Wort zu ergreifen. Der Abgeordnete Kaestner-Glauchau, der einen Mißtrauensantrag gegen die Galerieverwaltung eingebracht hatte, zog ihn zurück. Unser Sieg war vollständig. Seidlitz eilte hocherfreut aus der Sitzung zu mir in die Galerie und holte mich zu einem Siegesfrühstück ab.

Einen Sieg der vorwärtsstrebenden Gegenwart über die jüngste Vergangenheit im Akademischen Rat hatte es schon bedeutet, daß, namentlich auf Treus und mein Betreiben, schon 1892 der junge Bildhauer Robert Diez an Stelle des verstorbenen Julius Hähnel in die oberste sächsische Kunstbehörde berufen worden war. Mit seiner und Prells Hilfe konnte es dann aber auch durchgesetzt werden, daß 1895 Gotthard Kuehl, der zu den Hauptvertretern des jugendfrischen Freilichtimpressionismus in Deutschland gehörte, als Akademieprofessor nach Dresden berufen wurde und in den Akademischen Rat eintrat. In die Galeriekommission aber konnte ich mir ihn erst nach Prellers Tode 1902 holen.

Der Lübecker Gotthard Kuehl, schon seinem Äußeren nach ein kerniger Norddeutscher, war nicht nur ein starker Künstler, sondern auch eine willens- und tatkräftige Persönlichkeit. Gegen seine Freunde von gewinnender Liebenswürdigkeit, konnte er seinen Gegnern schroff und rücksichtslos begegnen. Seine Führernatur beherrschte das Dresdner Kunstleben drei Jahrfünfte lang. Vor allem nahm er, organisatorisch veranlagt, wie er war, das Dresdner Ausstellungswesen in die Hand, das sich, nachdem schon 1894, ziemlich gleichzeitig, der neue akademische Ausstellungspalast auf der Brühlschen Terrasse und das große städtische Ausstellungsgebäude am Großen Garten eröffnet worden waren, unter Kuehls Leitung rasch zu internationaler Bedeutung erhob. Auch die Berufung des großen Baumeisters des Berliner Reichstagsgebäudes Paul Wallot und des Raumkunstmeisters und Bildnismalers Otto Gußmann in die Dresdner Kunstakademie sowie die 1896 erfolgte Anstellung Karl Bantzers, des jungen Führers der Dresdner »Sezession«, als Leiter eines ihrer Malsäle, trugen zu dem großen Umschwung im vorwärtsstrebenden Sinne bei, der sich um 1896 in den beiden Dresdner Kunstbehörden, dem Akademischen Rat und der Galeriekommission vollzogen hatte.

Kuehls »Kunstpolitik« war vor allem auf die Hebung der Dresdner Ausstellungen gerichtet, die er auch in bezug auf die raumkünstlerische Ausstattung als seine eigenste Sache ansah. Freilich verlangte er, daß von den Bildern auswärtiger Meister, die er nach Dresden zu locken verstanden, nun auch möglichst viele für die Galerie gekauft wurden. Die Pröll-Heuer-Stiftung, die ja nur Bilder deutscher Künstler kaufen konnte, durfte dabei nach seiner Auffassung ihre immerhin recht beschränkten Mittel nicht für die Erwerbung einiger weniger Hauptbilder zusammenhalten; und die Galeriekommission wurde veranlaßt, ihre keineswegs größeren Mittel für die Erwerbung möglichst vieler Bilder der ausländischen Meister, die die Ausstellungen beschickten, herzugeben. Dieses Bestreben führte gleich auf der ersten großen internationalen Kunstausstellung von 1897, durch die Dresden mit einem Schlage in die Reihe der lebendigen Kunststädte Europas eintrat, zu neuen Mißhelligkeiten.

Der Akademische Rat kaufte aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung nicht weniger als 20 Bilder, von denen die meisten, wie ich noch heute meine, einwandfrei waren. Befanden sich unter ihnen doch Liebermanns »Näherin«, Kuehls dreiteiliges Bild »Im Lübecker Waisenhause«, Hans Oldes »Holsteinischer Stier«, Kalckreuths »Das Alter«, Hans Thomas »Frühlingsidyll«, aber auch einige Bilder der jungen Dresdner Freilichtmaler, wie Paul Baum, Wilhelm Ritter und Max Stremel, die nicht übergangen werden konnten, und der Worpsweder, wie Otto Modersohn und Heinrich Vogeler, die damals vertreten werden mußten.

Die Galeriekommission, die Bilder ausländischer Meister von der Ausstellung kaufen sollte, war in einer schwierigen Lage, da einige der besten Bilder, zu denen nach damaligem Urteil Dagnan-Bouverets »Bretagnerin« und Segantinis »Am Troge« gehörten, trotz unserer Angebote unverkäuflich blieben, im übrigen aber wirklich wenig Bilder bester ausländischer Meister ausgestellt waren. Unter den Bildern auswärtiger Meister, die die Kommission damals, dem Drucke Kuehls nachgebend, erwarb, befanden sich wirklich einige, deren Ankauf mindestens überflüssig war. Gari Melchers und George Hitchcock, die sich damals bedeutenden Ansehens erfreuten, wurden zwar mit dem »Schiffszimmermann« und dem Haarlemer Tulpenfeld charakteristisch vertreten; aber auch sie erwiesen sich nicht als charaktervoll genug, um dauernd zu fesseln. Constantin Meuniers »Der Puddler« war damals unvermeidlich; Emile Claus' »Brückenkahn von Afsné« hat seine volle Frische der »Impression« bewahrt; und daß ich damals Eugène Laermanns Abendgebet, das bereits im Übergang zum Expressionismus steht, vorschlug und durchbrachte, freut mich noch heute.

Die Angriffe, die nun in der uns sonst freundlich gesinnten Presse wegen der Zersplitterung unserer Mittel für den Ankauf zahlreicher mittelmäßiger Bilder erfolgte, richtete sich nicht gegen diese Ankäufe der Galeriekommission, sondern gegen jene allerdings bedeutend zahlreicheren des Akademischen Rates aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung. Hinter diesen Presseangriffen stand eingestandenermaßen kein geringerer als mein Freund Seidlitz selbst, dem ich allerdings seine Ungehaltenheit darüber nachempfinden konnte, daß er, der als Vortragender Rat der Generaldirektion auch den Zuwachs der Gemäldegalerie vor dem Landtag zu verantworten hatte, auf die Ankäufe durch den Akademischen Rat, dem er nicht angehörte, nicht einmal vor- und mitberatend auch nur den geringsten Einfluß ausüben konnte. Ganz gerecht schienen mir die Vorwürfe, die die Presse dem Akademischen Rat aus Anlaß gerade dieser Ankäufe machte, aber nicht zu sein, denn gerade dieses Mal waren ungewöhnlich viele gute Bilder darunter gewesen; und, wie ich schon früher andeutete, war es bei dem System, das die Satzung der Stiftung vorschrieb, unvermeidlich, daß immer eine Anzahl von Kompromißbildern mit unterliefen. In den Angriffen wurde nun freilich offen ausgesprochen, daß sie sich nicht gegen mich, sondern gegen den Akademischen Rat richteten, zwischen dem und mir man einen Gegensatz konstruierte, der eigentlich nicht bestand und, da gerade der Dresdner Akademische Rat damals der fortschrittlichste der Welt war, auch kaum bestehen konnte. Der treffliche damalige Akademiesekretär Geh. Rat Alexander Rumpelt, der als lyrischer Dichter unter dem Namen Alexis Aar bekannt war, antwortete ruhig und sachgemäß auf die Angriffe. Aber der Stachel blieb doch bestehen; und ich fühlte mich selbst viel zu sehr mit dem Akademischen Rat verwachsen, um mich nicht mitgetroffen zu fühlen.

Die Angelegenheit spitzte sich denn auch gerade für mich noch weiter zu. Die Generaldirektion bedachte mich mit einer Verfügung, die mir auferlegte, jedesmal zu berichten, wenn ich im Akademischen Rat gegen einen Ankauf gestimmt hatte. Sie meinte, in solchem Falle die Genehmigung des Königs verhindern zu können. Gleich 1899 trat der Fall ein. Ich hatte im Akademischen Rat gegen Thedys Adoratio Crucis gestimmt, das gleichwohl eine Mehrzahl von Stimmen auf sich vereinigte. Pflichtschuldigst teilte ich der Generaldirektion mit, daß ich gegen dies Bild gestimmt habe, und diese ersuchte mich nun, um dem König Albert die Ablehnung vorschlagen zu können, meinen Widerspruch eingehend zu begründen. Da es nur in krassen Fällen möglich sein wird, die Begründung einer solchen Abstimmung, die zunächst aus dem Gefühl heraus verstanden sein will, überzeugungskräftig zu gestalten und es von vornherein ausgeschlossen schien, daß die Mehrheit des Akademischen Rates sich für ein völlig minderwertiges Bild entschieden habe, schien mir diese Methode von Anfang an aussichtslos; aber ich schrieb den von mir verlangten Bericht und hielt mich dabei aufrichtig an die Gründe, aus denen ich wirklich gegen das Bild gestimmt hatte. Mein Bericht, der natürlich an die Generaldirektion gerichtet war, wurde von ihr dem König eingeschickt. Dieser äußerte, nachdem er ihn gelesen, wie kommt Woermann dazu, mir solche Auseinandersetzungen zu machen, und genehmigte, wie er dem Beschluß seiner höchsten Künstlerbehörde gegenüber gar nicht anders konnte, den Ankauf des Bildes. Die Generaldirektion hatte nur mich in ein schiefes Licht gesetzt. Sie hat diese Art des Einspruches gegen einen Beschluß des Akademischen Rates aber natürlich nicht zum zweiten Male versucht.

Aus den späteren Jahren verdient besonders die Fehde erwähnt zu werden, die einer der berufsmäßigen Kopisten der Galerie gegen mich eröffnete. Die Angriffe, die meist nichtige Kleinigkeiten betrafen, aber in ungewöhnlich hinterhältigem Tone geschrieben waren und immer zwischen den Zeilen lesen ließen, daß der Schreiber, wenn er wollte, noch ganz andere Dinge berichten könnte, waren zu leicht zu widerlegen, als daß ich sie mir sehr zu Herzen genommen hätte. Da aber der Schreiber gar kein Hehl daraus machte, daß diese kleinen Gehässigkeiten von ihm ausgingen, stellte ich ihn, als er mir eines Tages in der Galerie begegnete, zur Rede. Er antwortete mir, offenherzig genug, er habe sich und die übrigen Kopisten der Galerie rächen wollen, weil ich in meiner Schrift »Was uns die Kunstgeschichte lehrt«, die Behauptung aufgestellt habe, daß Kopisten »keine Künstler im Sinne der Kunstgeschichte« seien. Natürlich erwiderte ich, daß das allerdings eine Binsenwahrheit sei, die ausgesprochen zu haben ich höchstens bereuen könne, weil sie etwas allzu Selbstverständliches enthalte, daß es mir aber lieb sei, den Grund seiner Angriffe zu kennen. Als ich ihm nach einigen Tagen wieder begegnete, machte er mich darauf aufmerksam, daß zwei altholländische Gegenstücke in den kleinen Kabinetten besser wirken würden, wenn sie ihre Plätze tauschten. Da er dieses Mal recht hatte, ließ ich die Bilder umhängen; und am nächsten Tage kam mein Gegner strahlend liebenswürdig auf mich zu, dankte mir, daß ich seinen Rat befolgt hätte, und versicherte mir, er sei nun mein Freund und werde nie wieder etwas gegen mich schreiben.

Ziemlich gleichzeitig erschien die Broschüre eines vorübergehend in Dresden weilenden tschechischen »Gelehrten«, der sich mit völlig aus der Luft gegriffenen Behauptungen gegen die Echtheit der Sixtinischen Madonna und gegen das Bilderrestaurationsverfahren der Dresdner Galerie richtete. Die Behauptungen waren so unsinnig, daß es sich eigentlich nicht verlohnte, sich darüber aufzuregen. Er gab vor, beweisen zu können, daß die echte Sixtinische Madonna in Piacenza durch einen Unglücksfall vernichtet worden sei, und behauptete außerdem, wir hätten das Bild »in jüngster Zeit« durch Übermalung wesentlicher Teile »verbessert« und dann mit einer braunen Asphaltsauce überzogen. Von unseren Bildern Dous, Ostades, Mieris' und Ruisdaels fabelte er, wir hätten sie durch falsche Herstellungsversuche völlig vernichtet. Nun, in bezug auf die Berührung der alten Bilder waren gerade wir so zurückhaltend, wie kaum eine zweite Galerie Europas. Ehe wir geduldet hätten, daß der Pinsel unseres Restaurators die Sixtina »verbesserte«, hätten wir uns lieber köpfen lassen; zum Glück wurden die Arbeiten unserer Restaurationsateliers aber auch von der Galeriekommission so »kontrolliert« und »protokolliert«, um leicht nachweisen zu können, daß die meisten der Bilder, die beschädigt worden sein sollten, während der 17 Jahre meiner Amtstätigkeit überhaupt nicht einmal zur Auffrischung des Firnisses im Restaurationsatelier gewesen waren. Die völlige Unrichtigkeit der Behauptungen des tschechischen »Gelehrten« wurde dann auch von Paul Schumann im »Dresdner Anzeiger« sofort klipp und klar bewiesen. Ich beruhigte mich daher bald; aber lehrreich war es mir doch, daß es »Gelehrte« gab, die, um von sich reden und sich durch »Entdeckungen« einen Namen zu machen, aufs Geratewohl die unsinnigsten Behauptungen mit angemaßter Kennermiene in die Welt setzten.

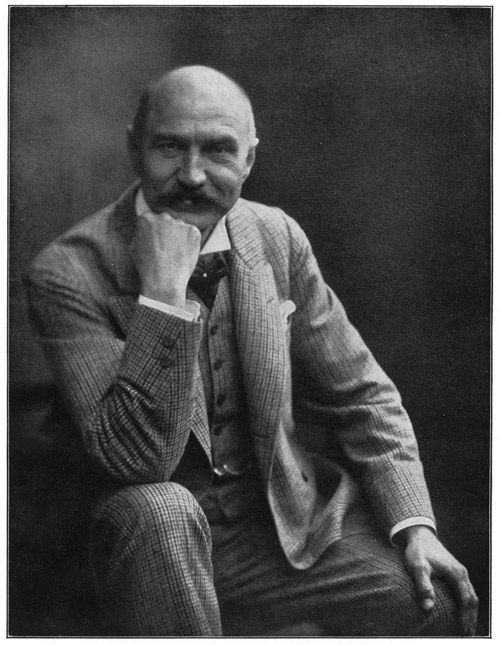

Der Tondichter Jean Louis Nicodé, 60 Jahre alt

Mit ähnlichen untauglichen Mitteln, aber aus anderen Beweggründen hatte übrigens kurz vorher der damals bekannte, tüchtige und liebenswürdige Gasthofbesitzer Herr Kaspar Badrutt von Sankt Moritz im Engadin unsere Madonna Rafaels zu entthronen gesucht. Er besaß nämlich eine schlechte Kopie unseres Bildes und behauptete natürlich, diese sei das echte Piacentiner Bild und unseres sei die Kopie. Herr Badrutt hatte den Feldzug mit vielen Kosten großartig vorbereitet und ihn urbi et orbi mit erhobener Stimme verkündigt. Schon 1892 hatte er sich mit dem Ersuchen an mich gewandt, sein Bild in Dresden neben dem unseren ausstellen zu dürfen, war damals aber abschlägig beschieden worden. Inzwischen war er nicht müßig gewesen. In seiner prachtvoll ausgestatteten Schrift Assomptione della Madonna hatte er sein Bild schon 1894 in Zürich veröffentlicht und alles beigebracht, was sich über seine Herkunft und seine Bestimmung sagen ließ. Das merkwürdigste war, daß er das Bild, auf dem die Madonna doch herabsteigt und nicht emporschwebt, für eine Himmelfahrt Mariä und für ein Bild dieses Gegenstandes erklärte, das im 16. Jahrhundert dem Hofe von Ferrara gehörte, dort aber auch nicht etwa Rafael zugeschrieben worden war. Man greift sich an den Kopf. Entweder war das alles Irrsinn oder Herr Badrutt wollte sich einen Scherz mit der Öffentlichkeit machen. Schließlich aber kam auf all dieses zusammenhanglose Geschwätz nichts an. Herr Badrutt ließ sein Bild, um Kennerurteile für seine Echtheit zu erhalten, eine Ausstellungsreise durch Deutschland machen. Ich besuchte es zuerst im Kaiserhof zu Berlin, dann im Europäischen Hof zu Dresden. Daß es nur eine Kopie und zwar eine schlechte, schwere Kopie nach unserem Bilde war, war nicht nur mir, war jedem Kenner und Halbkenner Europas beim ersten Anblick des Bildes klar. Herr Badrutt hatte sich in jenem Prachtwerk aber darüber beschwert, daß ich die Zusammenstellung mit unserem Bilde in unserer Galerie verweigert habe und erneuerte sein Begehren vor aller Welt jetzt so oft und so energisch, daß ich es ihm endlich, um nicht mißtrauisch zu erscheinen, in engumgrenzter Weise zugestand. Am 23. November 1896 fand die Begegnung der beiden Bilder statt. Etwa 200 von Herrn Badrutt geladene Personen hatten sich zu der Besichtigung eingefunden. Ich habe von keinem gehört, daß er das Badruttsche Bild für das echte hielt. Ein Londoner Fachblatt verübelte es mir, daß ich mich zu der Zusammenstellung hergegeben hatte. Aber es lag mir daran, das Gerede, mit dem Herr Badrutt, dessen Ehrenhaftigkeit außer Frage war, die ganze Welt erfüllte, endlich einmal zum Schweigen zu bringen.

Ja! die Sixtinische Madonna! Sie hielt uns oft genug in Atem. Einmal war in allen Zeitungen zu lesen, es habe sich ein amerikanisches Konsortium gebildet, die Madonna für eine hohe Summe anzukaufen, und beinahe seien wir uns bereits handelseinig. Mein Freund Karl von Lützow, der Herausgeber der Kunstchronik, schrieb mir aus Wien, so wenig er daran glauben möchte, sei ihm doch von so glaubhafter Seite versichert worden, das Gerücht sei wahr, daß er nicht umhin könne, mich ernstlich um Aufklärung zu bitten. Ich antwortete, das unsinnige Gerede bedeute nicht mehr, als wenn es hieße, die Stadt Wien habe den Stephansturm auf Abbruch verkauft. Zu einer Widerlegung eines so albernen und boshaften Geredes in einem öffentlichen Blatte hielte ich mich aber für zu gut.

In umgekehrtem Sinne machte die Holbeinsche Madonna mit der Familie des Bürgermeisters Meyer mir von Zeit zu Zeit zu schaffen. Seit dem Dresdner Holbeinkongreß des Jahres 1871 war es für alle fachmännisch gebildeten Kenner entschieden, daß unser Dresdner Bild nur eine spätere Kopie nach dem Urbilde im Besitze des Großherzogs von Darmstadt sei. Ich selbst hatte schon damals die Erklärung meiner Fachgenossen, die dieses feststellte, unterzeichnet, natürlich das Bild dementsprechend auch in meinem großen Dresdener Katalog bewertet, und meine Ansicht, wie schon erwähnt, im Texte zu Adolf Brauns Dresdner Galeriewerk ausführlich verteidigt. Unberufene Künstler und Scheinkenner aber setzten es sich ab und zu, teils vielleicht wirklich aus Herzensüberzeugung, teils aber auch sicher aus Ehrgeiz oder aus der Sucht, mir eins auszuwischen, in den Kopf, unser Bild für das echte zu erklären. Natürlich hätte ich mich, wenn das Bild hätte gerettet werden können, mit Freuden des Irrtums und der Fehlschlüssigkeit überführen lassen; aber es war wirklich nicht möglich. Einmal war es ein Grazer Zeichenlehrer, übrigens einer meiner Düsseldorfer Schüler, der sich schriftlich mit der Behauptung an mich wandte, er könne die Echtheit des Dresdener Bildes unwiderleglich beweisen und als captatio benevolentiae hinzufügte, er wolle den Ruhm der Entdeckung gern mit mir teilen, wenn ich mit ihm gemeinsam in der Angelegenheit vorgehen wollte. Als ich es ablehnte, veröffentlichte er seine »Entdeckung« in einer besonderen kleinen Schrift, in der uns, die wir die Eigenhändigkeit des Bildes nicht anerkennen konnten, recht unangenehme Dinge gesagt wurden. Der Verfasser hatte, merkwürdig genug, weder das Darmstädter noch das Dresdner Bild gesehen, urteilte nur nach den nebeneinandergelegten Photographien der beiden Bilder und stützte sich auf die Unterschiede im Aufbau, die in Wirklichkeit das Gegenteil beweisen. Ich hatte auch in diesem Falle nicht nötig, selbst zu antworten, da Paul Schumann im »Dresdner Anzeiger« die Untauglichkeit der Kampfmittel des Grazer Künstlers schlagend nachwies. In weiteren fachmännischen Kreisen wurde die Schrift überhaupt nicht beachtet.

Anders erging es mir mit dem gleichen Unterfangen des geschätzten Weimarer Akademieprofessors Hermann Behmer, der ein Schüler Steffecks in Berlin und Coutures in Paris gewesen war, sich aber mehr mit kunstgeschichtlichen Fragen als mit künstlerischen Schöpfungen befaßte.

Behmer hatte die Echtheit der Dresdener Madonna schon 1900 in der Kunstchronik verteidigt. Ich hatte aber nicht für nötig gehalten, darauf zu antworten. Nun setzte Behmer sich 1905 brieflich mit mir in Verbindung, um mich zu überzeugen, daß ich unrecht habe. Als ich nicht nachgab, schlug er mir eine gemeinsame Aussprache vor dem Bilde vor. Hierauf ging ich natürlich ein. Am Sonntag, den 10. Dezember, 12 Uhr mittags, sollte die Begegnung stattfinden. Ich war auf eine Disputation der Art Luther-Eck gefaßt und hatte angeordnet, daß das echte Doppelbildnis Holbeins unserer Galerie zum Vergleich der Malweisen neben unserer Madonna aufgestellt werde; sowie, daß unser trefflicher Restaurator Kustos Nahler zugegen sein solle, um dem Weimarer Maler, wenn er sich dem Kunstgelehrten gegenüber auf seine bessere Kenntnis der Technik der Malerei berufen sollte, klar zu machen, daß ein Maler, der die Technik völlig beherrschte, auch nicht anders urteilen könne als ich. Als der große Augenblick herankam, saß ich gefaßt in meinem Zimmer, stand Nahler aufgeregt in dem seinen. Schon zwanzig Minuten vor 12 Uhr meldete der Diener Herrn Professor Behmer bei mir an. Ich reichte ihm zum Empfange freundlich die Hand. Er begann das Gespräch ohne weiteres mit den Worten: »Ich bin schon oben gewesen, habe mir das Bild wieder angesehen und sehe ein, daß ich mich blamiert habe!« »Nun, irren ist menschlich«, antwortete ich. Damit war die Angelegenheit erledigt. Aber wir saßen nun noch ein Stündchen in freundschaftlicher Unterhaltung beieinander. Ich lernte Behmer als ehrlichen Mann und tüchtigen Kenner schätzen.

Welterschütternd waren alle diese Kämpfe, die ich amtlich zu bestehen hatte, nicht. Aus dem Gleichgewicht brachten sie auch mich nicht, wenn sie mir auch manchmal einige schlaflose Nächte eintrugen. Was bedeuten einige schlaflose Nächte im irdischen Einzelleben? Ich fürchte fast, daß mir ihrer nicht genug zuteil geworden sind. In schlaflosen Nächten lernen wir andere und uns verstehen. Ohne schlaflose Nächte kein Weltverständnis und keine Selbsterkenntnis!