|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dichten und Trachten

Auch während der längsten Zeit, während des Vierteljahrhunderts meiner Dresdner Wirksamkeit an der Seite Woldemar von Seidlitz' im Dienste der bildenden Künste und Künstler, lebte ich ein gutes Stück meines eigensten Lebens am Abhang des Helikon, unter »Brüdern in Apollo«, unter Musikern und Dichtern, die mich als ihresgleichen ansahen.

Daß auch die Tonkunst machtvoller als je in unser eigenes Leben eingriff, verdanken wir vor allem unserer Herzensfreundschaft mit Jean Louis Nicodé, deren Anfang ich schon geschildert habe (S. 46). Wie unser Dresdner Leben sich ohne unsere Freundschaft mit ihm gestaltet hätte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Stumm und klanglos wäre es vielleicht verlaufen. Jedenfalls bildeten während dieses ganzen Zeitraums unsere Beziehungen zu ihm den Angelpunkt unseres Lebens unter Musikern und Dichtern.

Aus allen germanischen und slawischen Ländern Europas und den angelsächsischen Reichen der Alten und der Neuen Welt strömten Schüler und – mehr noch – Schülerinnen herbei, um Nicodés theoretischen und praktischen Musikunterricht zu genießen. Daß der blonde schmucke, lebhafte, junge Lehrer die Herzen seiner Schülerinnen im Sturm eroberte, läßt sich denken. Empfänglich genug, aber auch ehrenhaft bis zum Äußersten, verstand er es lange, sein Herz zu hüten. Gerade zu Anfang des Vierteljahrhunderts, von dem ich rede, aber hatte er sich mit einer liebenswürdigen Holländerin verlobt; und er war tief erschüttert, als sich nach dem Besuch bei ihren Angehörigen in den Niederlanden herausstellte, daß aus Vernunftgründen aus der Ehe nichts werden konnte. Als aber ein Jahr später eine junge englische Dame, deren Vater eine große Fabrik in Narwa in Rußland besaß, seine Schülerin wurde, fand er sich bald von noch engeren und wärmeren Seelenbanden umwunden als jene ersten. Fanny Kinnell war in der Tat ein außergewöhnlich liebenswertes Menschenkind. Von vornehmer und anziehender, wenn auch nicht eigentlich schöner Erscheinung, vereinigte sie in sich alle guten Eigenschaften der englischen Geburt und der deutschen Erziehung, die ihr im elterlichen Hause zuteil geworden war. Trotz ihres reichen Wissens und ihres großen künstlerischen Könnens wirkte sie zunächst durch die ruhige Herzensgüte, die kluge Natürlichkeit und die opferfähige Hingabe ihres Wesens. Nicodé und sie waren wie für einander geschaffen.

Nicodé fürchtete nichts mehr, als daß aus der Ehe wieder nichts werden könne, und bat mich, zumal ihre Eltern nur englisch verstanden, er aber zu wenig englisch konnte, um ihnen zu schreiben, um meine Vermittlung. Es gab natürlich viele Fragen zu erörtern, manche Briefe zu schreiben und gegenseitige Auskünfte weiterzugeben. Alles klärte und regelte sich aber verhältnismäßig rasch. Im Frühling 1887, einige Tage, nachdem die vortreffliche Mrs. Kinnell in Dresden erschienen war, um ihren künftigen Schwiegersohn selbst kennenzulernen, konnte die Verlobung gefeiert werden.

Daß sie unseren gemeinsamen Freunden zuerst in unserem Hause bekannt gegeben und bei uns gefeiert werden mußte, galt uns allen als selbstverständlich. Nicodé hatte in jenem Winter aber gerade seine erste Folge der Konzerte gegeben, die als Nicodé-Konzerte ein Jahrzehnt lang eine Rolle im Musikleben Dresdens spielten. Er war ein glänzender, aber auch äußerst gewissenhafter Dirigent, der mehr Proben als andere brauchte, um sein Orchester so völlig zu beherrschen, wie er es verlangte. Er wollte daher die Sorge um seine Konzerte erst hinter sich haben, ehe er seine Verlobung bekannt gab. Zu dem Abend nach seinem letzten Konzert jenes Winters hatten wir seine Freunde eingeladen. Sie sollten, seinem Wunsche entsprechend, völlig überrascht werden. Keiner von ihnen, außer uns, kannte Miß Kinnell oder ahnte etwas von Nicodés Verlobung. Den willkommenen Vorwand zu der feierlichen Einladung, die wir ergehen ließen, gab der glänzende Erfolg seiner Konzerte. Der Dirigent Jean Louis Nicodé sollte gefeiert werden.

Nicodé war einer der ersten, der erschien. Ich sollte, seinem Wunsche entsprechend, seine Verlobung erst bei Tische durch eine Glückwunschrede verkündigen. Vorher bat ich Nicodé vor allen Freunden, um diese irre zu leiten, er möge doch so freundlich sein, eine junge Engländerin zu Tische zu führen, die geehrt werden müsse. Ich hätte leider nicht umhin gekonnt, da sie wieder abreisen wollten, die Dame aus England mit ihrer Tochter gerade zu diesem Abend einzuladen, der doch sein Ehrenabend sein solle. Diese List hatte den vollsten Erfolg.

Noch vor der ersten Schüssel ergriff ich, als alle sich gesetzt, das Glas, um die Lobrede auf unseren Freund zu halten. Ich sagte alles, was Bewunderung und Freundschaft bei solchem Anlaß zu sagen pflegt, ich sprach von dem Lorbeer, den er sich errungen, verweilte etwas bei diesem Bilde und fuhr dann etwas unvermittelt fort, dem Lorbeer möge bald die Myrte sich zugesellen; denn es sei in der Tat nunmehr Zeit für ihn, sich nach einer Gattin umzusehen, die an seinem Herde walten solle. Als ich dieses sagte, sah ich die versammelten Freunde teils einander, teils mich befremdet anblicken. Sie hielten es offenbar nicht für ganz angebracht, daß ich dieses bei dieser Gelegenheit, da er eine fremde junge Dame zu Tisch führte, aussprach. Als ich dann aber fortfuhr, daß ja neben ihm eine nette junge Dame sitze, die mir eigentlich recht gut für ihn zu passen schien, meinten die Freunde der Tafelrunde, die es schon auffallend gefunden, daß ich noch vor dem ersten Bissen zum Glas gegriffen, ich sei plötzlich von Sinnen gekommen. Ich sah sie abwechselnd blaß und rot werden, als ich Nicodé fragte, ob er nicht auch meiner Meinung sei. Als er diese Frage aber unbefangen bejahte, und Fanny Kinnell auf meine Frage, ob sie bereit sei, Nicodé zu heiraten, ebenfalls freudig zustimmte, auch ihre Mutter meine Frage, ob sie ihre Einwilligung gebe, liebreich bejahte, brach der Jubel los. Die Verlobungssträuße wurden hereingebracht, begeistert wurde auf das Wohl des jungverlobten Paares getrunken, und der Abend verlief in heller Freude, die voller Bewunderung Platz machte, als das Paar sich nach dem Essen an den Flügel setzte und durch großartiges vierhändiges Zusammenspiel seine Zusammengehörigkeit auch im künstlerischen Sinne dartat.

Die Hochzeit fand im Herbste desselben Jahres in Narwa statt, leider zu weit entfernt von uns, um uns zu gestatten, an ihr teilzunehmen.

Die Nicodé-Konzerte, die der Meister als junger Ehemann weiterführte, waren in der Tat bewundernswert. Da ihm diejenigen Dresdner Orchester, deren Leitung er hätte übernehmen können, nicht geeignet erschienen, seine ganze Kunst zu zeigen, verschrieb er sich für jedes seiner Konzerte das Stadt- und Theaterorchester aus Chemnitz, das sein Freund Pohle auf eine bemerkenswerte Höhe gebracht hatte. Einen Chor gelang es ihm nach mehrjährigem unendlichen Bemühen in Dresden selbst zu bilden. Natürlich wuchsen die Kosten, die seine Konzerte ihm oder seiner mit Glücksgütern reicher gesegneten Gattin verursachten, dadurch in unerträglicher Weise an.

Dazu kam, daß unser Freund, der geniale Dresdner Generalmusikdirektor Ernst von Schuch, dessen vier jährliche Opernhauskonzerte bis dahin die einzigen derartigen Konzerte höchster künstlerischer Art in Dresden gewesen waren, seine Opernhauskonzerte nunmehr verdoppelte und verdreifachte und sich unumwunden dahin aussprach, daß er die Konzerte Nicodés als einen Eingriff in seine Rechte ansehe.

Kapellmeisterstellungen sind Nicodé wiederholt angeboten worden, sogar von Marseille, wo man ihn, obgleich er kaum ein Wort französisch verstand, seines Namens willen wohl für einen Franzosen hielt; aber die wenigen Stellen, die er allein für begehrenswert erachtete, erhielt er leider nicht. Die Kosten seiner Konzerte wuchsen ihm über den Kopf. Einigermaßen verärgert zog er sich von Dresden zurück, um im nahen, am herrlichen Walde der »Dresdner Heide« gelegenen Langebrück, wo er eine hübsche Villa erwarb, ganz seiner Liebe, der Natur und seinen Tonschöpfungen zu leben.

Da Langebrück so nahe bei Dresden liegt, daß es als Vorort der Hauptstadt Sachsens gelten konnte, tat die Großstadtflucht unseres Freundes unserem Verkehr mit ihm nur geringen Abbruch, und die frische Waldnatur gab unserer Freundschaft bei unseren Wanderungen durch Forst und Heide einen neuen belebenden Hintergrund.

Schon 1886, noch in Dresden, hatte die Gestaltung von Nicodés Tonschöpfung » Das Meer« uns schaffend zusammengeführt. Mein Jugendgedicht »Das ist das Meer« hatte auch ihn zur Vertonung gereizt. Einige andere Meergedichte aus meinen Gedichtsammlungen schlossen sich an. Der Gedanke, eine Folge von Orchester-, Chor- und Einzelgesangsätzen zu einer »Symphonie-Ode«, die das Meer verherrlichte, zu vereinigen, gewann rasch feste Gestalt. Das Gedicht »Meerleuchten« aus meinen »Neuen Gedichten« wünschte Nicodé umgestaltet zu sehen. Nachdem ich es in immer sangbarere Formen gegossen, kamen wir aber zu der Einsicht, daß das schillernde Schimmern des Meerleuchtens sich besser als durch alle Worte durch das Orchester allein ausdrücken ließ. Wie der zweite Satz »Das ist das Meer« ohne Orchesterbegleitung blieb, wurde der vierte Satz »Meerleuchten« ohne Text belassen.

Die erste Aufführung des »Meeres« fand am 18. Februar 1889 unter der Leitung Professor Kretschmars durch den Universitäts-Sängerverein Sankt Pauli im Leipziger Gewandhaus statt. Mit klopfendem Herzen betraten wir den gedrängt vollen, schönen Saal des Gewandhauses. An unserem Platze sahen wir uns zwischen alten Bekannten aus meiner Hamburger, Heidelberger und Attischen Zeit, den Leipziger Professorenfamilien Gustav Baur, Otto Ribbeck und Max Heinze. Auch der Chemiker unserer Galeriekommission Franz Hofmann saß in unserer Nähe. »Ganz Leipzig« war offenbar zugegen. Nicodé selbst dirigierte. Er hatte aber, wie er uns nachher sagte, nicht Proben genug gehabt, so daß nicht alles geklappt habe, wie es sollte. Frau Nicodé, die hinter uns saß, war in tausend Ängsten. Kaum jemand aber bemerkte die kleinen Ungenauigkeiten in der Ausführung. Nahm das Werk selbst mit seiner glänzend schillernden und doch so melodischen Musik doch alle Aufmerksamkeit in Anspruch. Wir waren hingerissen. Den meisten aber war das Werk »viel zu modern« im damaligen Sinne. Wenngleich Nicodé zum Schlusse hervorgerufen wurde, war es doch kein rauschender voller Erfolg, wie das Werk ihn später bei wiederholten Aufführungen in anderen Städten fand.

Uns lag seine Ausführung in Dresden in einem der Schuchschen Opernhauskonzerte am Herzen. Über diesem Bestreben aber waltete ein eigener Unstern. Daß Schuch nicht gerade erfreut über den Wettbewerb war, den Nicodés Konzerte den seinen machten, habe ich schon erwähnt. Jetzt verargte er es ihm noch, daß er die Partitur nicht umsonst hergeben wollte. Hatten die Verleger Breitkopf & Härtel in Leipzig doch das Aufführungsrecht zu vergeben.

Schon im Januar hatte Schuch, den ich aufrichtig verehrte, mich mit einem Besuch in dieser Angelegenheit überrascht. Er erklärte mir, Nicodé zuliebe würde er das »Meer« nicht aufführen, wohl aber mir zuliebe, wenn ich es ernstlich wünschte. Ich antwortete, Nicodés wegen läge mir alles an der Aufführung unter seiner Leitung. Ich bäte ihn dringend, es im Aschermittwoch-Konzert zu bringen; und er sagte schließlich, er wolle dazu tun, was in seiner Macht stehe. Einige Tage später ließ er mich wissen, die Aufführung im Aschermittwoch-Konzert sei gesichert, wenn der Opernchor es bis dahin noch einstudieren könne. Dann hieß es, dies sei leider nicht der Fall gewesen; aber am Palmsonntag-Konzert sollte es sicher kommen. Am 5. Februar aber besuchte Frau Schuch, die bekanntlich selbst zu den ersten Sängerinnen der Dresdner Oper gehörte, meine Frau und erzählte ihr, der König habe die Erlaubnis zu der Aufführung am Palmsonntag, da an diesem nur Oratorien gebracht werden dürften, nicht erteilt, so daß von der Aufführung in diesem Winter abgesehen werden müsse. Nicodé meinte, er habe das alles vorher gewußt. Am 10. Februar aber war ein größeres Essen bei uns, zu dem sowohl Schuchs wie Nicodés erschienen. Sie benahmen sich unbefangen gegeneinander und nach dem Essen musizierten sie sogar lebhaft zusammen. Auf dem Programm des Aschermittwoch-Konzerts am 6. März standen dann aber doch drei Sätze von Nicodés »Meer«, die glänzend zu Gehör gebracht wurden: die Einleitung, das Meerleuchten und die Fata Morgana, die von Fräulein von Chavanne köstlich gesungen wurde. Das Haus war brechend voll. Mit Mühe hatten wir durch Schuchs Vermittlung Logenplätze erhalten. Die Aufführung und der Beifall waren stärker als in Leipzig.

Ich hatte, wenngleich Nicodé anderer Ansicht war, doch durchaus das Gefühl, daß Schuch in der Angelegenheit ehrlich erfüllt habe, was er mir zugesagt hatte.

Das »Meer« habe ich später in verschiedenen Städten noch wiederholt an mir vorüberrauschen hören. Am meisten befriedigt haben mich die Aufführungen, die ich am 1. Juni 1891 im Tonkünstlervereinskonzert in Berlin und am 21. Mai 1902 vom Lehrergesangverein in Chemnitz gehört habe.

Dem »Meer« wollte Nicodé als ähnliche »Symphonie-Ode« den »Wald« folgen lassen. Er veranlaßte mich, die mir voll aus eigenem Erleben und Empfinden quellenden Waldgedichte niederzuschreiben, die dann in meiner Sammlung »Deutsche Herzen« Aufnahme fanden. Nach den ersten von ihnen, die Nicodé gefielen, war er noch begeistert dafür, sie zu vertonen. Als er an die Vorausgestaltung des Ganzen ging, aber kam ihm und dann auch mir zum Bewußtsein, daß er doch nicht gut eine zweite Symphonie-Ode nach dem Vorbild des »Meeres« schreiben könne, ohne sich wenigstens in der Hauptform zu wiederholen. Ich habe deshalb nicht bereut, die Waldlieder geschrieben zu haben, die auch, ebenso wie unser »Meerleuchten« in seiner letzten sangbarerern Fassung, bald nach ihrem Erscheinen in meinen »Deutschen Herzen« von einem anderen Tondichter, Franz Warneke in Berlin, in Musik gesetzt wurden.

Ich kann hier natürlich nicht bei allen späteren Tonstücken Nicodés, die der Musikgeschichte angehören, verweilen. Als sein eigentliches Lebenswerk sah er die große Schöpfung »Gloria« an, an der er seit 1902 in seiner Langebrücker Zurückgezogenheit arbeitete. Wir erlebten die Entstehung des Werkes mit Augen, Ohren und Herzen mit. Jeden neuen Satz, ja jeden Teil eines solchen spielte der Meister uns teils in Dresden bei uns, teils draußen in Langebrück sofort nach seiner Entstehung auf dem Flügel vor. »Gloria! ein Sturm- und Sonnenlied; Symphonie in einem Satze für großes Orchester, Orgel und Chor« steht auf dem Titel des Klavierauszuges. Mit dem »einen Satze« ist es, da das Werk in sechs, allerdings ohne Pause aufeinanderfolgende »Teile« zerfällt, nicht so wörtlich zu nehmen. Der »treue Hirte«, dem er das Werk in schwungvoller, selbstverfaßter Strophe widmete, war natürlich seine Frau. In der geschriebenen Widmung des uns überreichten Stückes des Klavierauszuges bezeichnet er es als »Tagebuch des Spielmanns vom Berge«. In der Tat war das Werk als unmittelbares Spiegelbild seiner eigenen Lebenserfahrung gedacht, in der er die Kämpfe und Mißerfolge bis zu seiner Flucht »zum Hirten auf dem Berge«, auf die steile Höhe philosophischen Natur- und Walderlebens, wohl stärker einschätzte, als sie es verdienten. Daß er sie geschildert, wie er sie empfand, aber verleiht dem Werke sein hohes dramatisches Leben.

Die erste Gesamtaufführung fand 1904 auf dem großen Frankfurter Musikfest statt, wo sie verdienten Beifall erntete. Wir hörten die erste Aufführung am 11. Oktober 1907 in der Philharmonie in Berlin. Das Werk machte einen hinreißenden, erschütternden, aber auch erhebenden Eindruck auf uns und nicht nur auf uns. Rauschender, unerhörter Beifall tönte durch den großen Saal. Es war ein vollkommener Sieg.

Im Dresdner Opernhaus bekamen wir das Werk erst 8 Jahre später, gleich nach Schuchs Tode, vollständig zu hören.

Welche Weihe unser Haus unserer Freundschaft mit Nicodé verdankte, kann ich kaum sagen. Da er selbst ein ausgezeichneter Klavierspieler war, verschönte er uns jedes Fest, auch das häuslichste, mit der Macht der Klänge, die er allein oder vierhändig mit seiner Frau dem Flügel entlockte. In größeren Gesellschaften schlossen sich andere unserem Hause befreundete Musiker ihm in feinem Zusammenspiel mit ihm oder in glücklichem Wechsel neben ihm an. Unseren alten musikalischen Freunden, Margaretha Stern, der vornehmen Pianistin, und Ferdinand von Liliencron, dem trefflichen Cellisten, schlossen sich in der Beziehung bald jüngere Kräfte an, von denen Rudolf Remmele, der seelenvolle Bratschenspieler, der dem feinen Quartett Rappoldt-Frohberg-Grützmacher-Remmele angehörte, bald zu unseren treuesten Hausfreunden zählte, bis eine liebenswürdige ältere englische Witwe ihn heiratete und schließlich nach Liverpool entführte. Auch Remmele, ein schlanker Bamberger mit tiefem Blick, war ein allgemein beliebter, liebenswürdiger und kindlich fröhlicher Gesellschafter, der uns, auch abgesehen von der guten Musik, die er uns brachte, stets ein willkommener lieber Gast war.

Karl Woermanns Haus in Dresden-A. Hübnerstraße 5

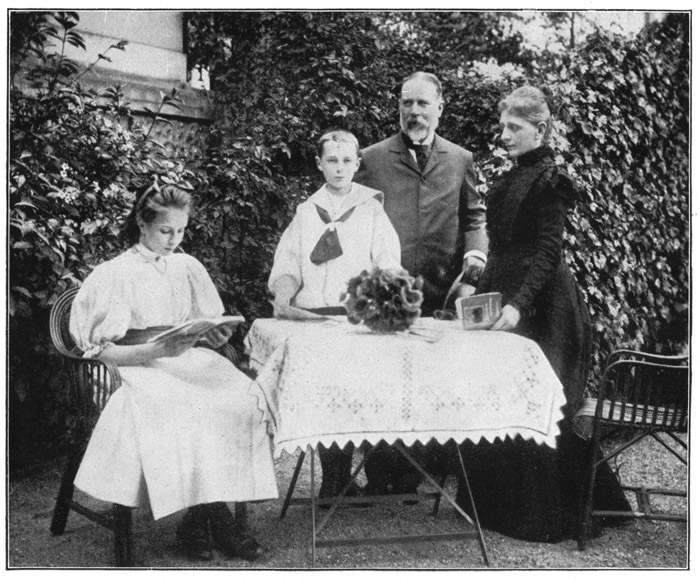

Karl Woermann mit den Seinen in seinem Garten (1899)

Seltener nahmen bekannte Sänger und Sängerinnen Dresdens, über deren Abendstunden in der Regel anderweit verfügt war, an unseren Musikabenden teil. Von den Konzertsängern war uns namentlich der Kammersänger Edmund Glomme befreundet, ein schon damals nicht mehr ganz junger, aber noch allgemein beliebter Sänger, mit dem wir eine köstliche Geschichte erlebten. Aufgefordert, in einem Verein von Alkoholgegnern eine Reihe volkstümlicher Lieder zu singen, und am Schlusse seiner Vorträge stürmisch um eine Zugabe gebeten, sang er, ohne daran zu denken, in welcher Gesellschaft er sich befand, und sicher ohne verletzende Absicht das bekannte Lied: »Wohl auf noch getrunken den funkelnden Wein!« Welches ungewollte Entsetzen er damit erregte, brauche ich nicht zu schildern.

Später wurden wir mit Bertrand Roth und den Seinen bekannt, dem feinsinnigen, aus der Schweiz stammenden Pianisten und Komponisten, dessen Beethovenabende zu den gern besuchten Dresdner Konzerten gehörten. Mit einer vortrefflichen Frau aus angesehener Chemnitzer Familie verheiratet, war er in der Lage, sein geräumiges Haus in der Kaitzer Straße, dem er einen schönen Musiksaal anbaute, zu einem Mittelpunkte des Dresdner Musiklebens zu machen. Zu den Sonntagvormittags-Aufführungen zeitgenössischer Musikwerke in seinem Hause eingeladen zu werden, durch die Roth namentlich den jüngeren Dresdner Künstlern einen großen Freundschaftsdienst erwies, betrachtete jeder als einen Vorzug. Wie manchen genuß- und lehrreichen Vormittag haben wir in Roths gastlichem Hause verlebt! Wie manches Mal aber hat der immer und in jeder Hinsicht hilfsbereite, feinfühlige Freund auch in unserem Hause Wirten und Gästen gleich erfreuliche Gaben seiner Kunst dargeboten! Seine Improvisationen über ein gegebenes Thema waren einzig in ihrer Art.

Im Frühling 1909 kam ein junger süddeutscher Kunsthistoriker Hermann Hieber, der Schüler Thodes in Heidelberg gewesen war, dort aber zugleich auch die Musikschule besucht hatte, nach Dresden, wo er, nachdem er anfangs versucht, an Avenarius' »Kunstwart« Fuß zu fassen, eine Zeitlang an der »Volkszeitung« als Kunstberichterstatter tätig war. Seine frische, hier und da knorrige Eigenart gefiel mir. Er trat bald in freundschaftliche Beziehungen zu mir und meinem Hause. Durch und durch musikalisch veranlagt, und als Geiger zwar nicht bis zur berufsmäßigen Vollendung, aber doch bis nahe an solche heran ausgebildet, brachte er uns erneutes, warmes musikalisches Leben ins Haus; und da er ein nicht minder großer Naturfreund war als ich, schloß er sich mir auf weiten Wanderungen durch die Wälder des rechten und über die Höhen des linken Elbufers empfänglich an. Wir fanden, bei großen Meinungsverschiedenheiten in anderen Fragen, in allen künstlerischen und vielen geistigen und seelischen Beziehungen so viele Gesinnungs- und Empfindungsgemeinschaft, daß die Freundschaft mit ihm, dem stark empfindenden jugendlichen Fachgenossen, verjüngend in mein Leben eingriff und diesem einige Jahre lang einen besonderen Inhalt gab.

Musikalisch aber wirkte in noch höherem Grade als Hieber selbst ein junger Musiker auf uns ein, der, uns durch ihn zugeführt, sooft er nach Dresden kam, sich unseren Hausfreunden gesellte. Dieser junge Musiker war Heinrich Kaminski, der hochbegabte Sohn eines altkatholischen Pfarrers polnischer Abkunft, aber deutscher Bildung. Bach habe ich nie so schön spielen gehört, wie von Kaminski, der sich seitdem, von Berlin nach Oberbayern verzogen, unter großen persönlichen Entbehrungen zu einer der hoffnungsvollsten tonschöpferischen Kräfte der deutschen Jugend entwickelt hat.

Etwas anders als zu den Dresdner Musikern ließ sich unser Verhältnis zu den Dresdner Dichtern an. Als wirklicher Hausfreund ging von ihnen, wie schon erwähnt, in dem ersten Jahrzehnt dieses Zeitraums nur Karl Ulrici, der als Lyriker unter seinem angenommenen Namen Günther Walling bekannt war, bei uns aus und ein. Nur wir lasen einander jedes neue Gedicht vor, das einer von uns geschrieben hatte. Nur er von den Dresdner Dichtern hatte mit meiner Frau fast noch engere Freundschaft geschlossen als mit mir. Es war uns ein empfindlicher Verlust, daß er uns schon 1896 in das unbekannte Land vorauseilte, von dem kein Erdenpilger wiederkehrt. Ein stets willkommener Gast unseres Hauses aber war in dem letzten Jahrzehnt dieses Vierteljahrhunderts, August Niemann (1839-1919), der seinerzeit gefeierte Romanschriftsteller, dessen »Pieter Maritz« und dessen »Geheimnis der Mumie« unsere »reifere Jugend« verschlang, während seine Romane »Eulen und Krebse« und »Bakchen und Thyrsosträger« zu jenen gehörten, die jeder Gebildete wenigstens dem Namen nach kannte. Fünf Jahre älter als ich, war Niemann von Haus aus hannoverscher Offizier gewesen. Er hatte 1866 gegen Preußen gekämpft, den Feldzug von 1871 auf preußischer Seite mitgemacht, sich dann aber ganz der Schriftstellerei ergeben. Zwanzig Jahre lang hatte er den »Gothaischen Hofkalender« herausgegeben, dann weite Reisen unternommen, die ihn bis nach Indien führten, sich 1902 aber in Dresden niedergelassen, in dessen Schriftstellerkreisen er in manchen Beziehungen eine führende Rolle spielte. Auf seine philosophischen Schriften legte er selbst noch größeres Gewicht als auf seine Romane. In allen wissenschaftlichen Fragen stellte er sich den herrschenden Universitätslehrern fast grundsätzlich gegenüber. Leidenschaftlich trat er dafür ein, daß nicht Shakespeare, sondern Bacon der Verfasser der Shakespeareschen Dramen sei. Bei alledem war er von köstlichem Humor, dessen Schärfen sich ebensooft gegen ihn selbst als gegen andere kehrten. Klein von Gestalt und nicht eben schön, aber geistvoll von Angesicht, aus dem zwei große, helle, schalkhafte Augen hervorblickten, wußte er durch die Art seines Auftretens und die Anmut, mit der er seltsame Geschichten erzählte, jede Gesellschaft, in der er erschien, zu bezaubern. Von seiner Frau, die in Hannover lebte, hatte er sich getrennt. Er war ein treuer Freund seiner Freunde. Auch ihn kann ich aus meiner mittleren Dresdner Zeit nicht fortdenken.

Zu den besten seiner Freunde zählte Graf Kuno von Hardenberg, der auch in unserem Hause als nicht minder gern gesehener Gast in der Regel an Niemanns Seite erschien. Graf Hardenberg, den seine elastische Gestalt und sein großzügiger, geistvoller Gesichtsschnitt sofort empfahlen, war, als wir ihn kennen lernten, ein vielseitig gebildeter und in jeder Beziehung anregender junger Mann, den seine weiten Reisen ebenfalls bis nach Indien geführt hatten. Er konnte als Dichter, als Maler, als Kunstgewerbler, als Kunstschriftsteller und als Ausstattungskünstler angesprochen werden und wußte weltmännischen Schliff mit häuslicher Gemütlichkeit ansprechend zu vereinigen. Zu den Typen der Dresdner Gesellschaft gehörte er fast ein Jahrzehnt. Noch vor dem Ende des Weltkriegs aber zog er als Hofmarschall des Großherzogs von Hessen nach Darmstadt, wo er sich dem Kreise und den Bestrebungen des Grafen Keyserling anschloß.

Von den namhaften auswärtigen Dichtern, die in diesem Vierteljahrhundert, wenn sie nach Dresden kamen, freundschaftlich bei uns einkehrten, wurde mein alter Freund Paul Heyse selbstverständlich immer besonders herzlich willkommen geheißen. Graf Adolf Friedrich von Schack kam zwei Jahre hintereinander (1891 und 1892) nach Dresden, um den von der reichen und vornehmen Welt ganz Deutschlands geschätzten und überlaufenen Wunderdoktor Gottfried Moritz Gössel, der ursprünglich Pilzzüchter gewesen war, zu Rate zu ziehen. Schack wohnte im Hotel Bellevue und war zu leidend, Besuche zu machen. Aber er bat mich, ihn zu besuchen, sooft ich könne; und ich saß manchen Tag, solange sein Aufenthalt in Dresden dauerte, an seinem Ruhelager und plauderte mit ihm über Kunst und Künstler, über Menschheit und Vaterland, über Gott und Welt. Die Wunderkur Gössels, die wohl hauptsächlich auf Suggestion beruhte, half ihm anfangs, aber nicht auf die Dauer; da er wieder kam, muß er ihr doch einiges Vertrauen geschenkt haben. Den liebenswürdigen Mäzen, Gelehrten und Dichter mit dem feingeschnittenen Aristokratenkopf so leiden zu sehen, schmerzte mich tief, aber die unversiegte Lebhaftigkeit seines Geistes und die Anmut seiner Unterhaltungsgabe rissen mich immer wieder hin. Von der damals neuen Richtung, die in Deutschland Liebermann und Uhde vertraten, wollte der Entdecker Böcklins, der Gönner Schwinds, Genellis und Feuerbachs natürlich nichts wissen. Er war ein in sich und seinem Vorstellungskreis abgeschlossener Charakter, dem große Weltwanderungen einen gewissen Weitblick verliehen hatten, der sich mehr nach außen als nach innen richtete.

Häufig kehrte Hermann Allmers (1821-1902), der Sohn der oldenburgischen Marsch, der Verfasser der damals viel gelesenen, von feinem geistigen Leben erfüllten »Römischen Schlendertage« bei uns ein, ein mir in manchen Beziehungen geistig verwandter Schriftsteller, der sich, zumal er Junggeselle war, gern von meiner Frau verwöhnen ließ. Sein Gaumenfehler machte die Unterhaltung mit ihm etwas peinlich. Man hatte mehr von ihm, wenn man seine Schriften las, als wenn man ihm zuhörte. Aber dem Eindruck seines überquellenden Mitempfindens gab man sich doch gern und empfänglich hin.

Ganz anderen Schlages war Hermann Friedrichs, ein junger Elberfelder Dichter, der sich von der Wuppertal-Schule Ernst Scherenbergs und Emil Ritterhaus' völlig fernhielt und sich als Anhänger der »Revolution der Literatur« Karl Bleibtreus bekannte. Unter den ausgesprochenen »Realisten« jener Tage gehört er entschieden zu den begabteren, blieb aber, da es ihm immer mehr um drastisches Bekennertum und hier und da sogar zynischen Wirklichkeitsausdruck als um künstlerische Wahrheit zu tun war, in der Regel im Streben nach reifen Gestaltungen stecken. Es gelang ihm weder, eines seiner Dramen, von denen die »Sizilianerin« genannt sei, zur Aufführung noch eins seiner Bändchen lyrischer Gedichte, von denen eines mir gewidmet ist, zu dauernder Anerkennung zu bringen. Als Mensch machte er einen stets korrekten Eindruck; die jungen realistischen Dichter, zu denen er sich rechnete, suchten sogar etwas darin, selbst nichts von den Sitten, die sie schilderten, an sich merken zu lassen. Wie sagt doch Catull:

Nam castum esse decet pium poetam

ipsum: versicolos nihil necesse est.

Persönlich habe ich Hermann Friedrichs, der eine jugendlich kräftige Erscheinung war, erst 1898 in San Remo kennengelernt. Später hat er uns öfter in Dresden besucht. Er liebte es, auch meiner Frau sein Herz auszuschütten. Schließlich verheiratete er sich und zog sich, enttäuscht über seine geringen Erfolge, nach Sankt Goar am Rhein zurück, wo er früh einem bösartigen Leiden erlag. Oft hängt es doch wohl von Zufälligkeiten ab, ob ein Dichter in weiteren Kreisen bekannt wird oder nicht. Jedenfalls hätte Hermann Friedrichs seiner Begabung nach so gut bekannt zu werden verdient wie mancher andere Stern zweiter oder dritter Größe, der auf aller Lippen kam.

Von den ausländischen Dichtern, die sich kürzere oder längere Zeit in Dresden aufhielten, gehörte namentlich der bekannte schwedische Dichter Karl Johann Graf von Snoilsky (1841-1905), dessen treffliche, gesellschaftlich gewandte Gattin immer mit ihm erschien, zu den Freunden unseres Hauses. Adolf Stern, der Übersetzer seiner Gedichte, hatte ihn uns zugeführt. Neben seiner kräftigen Gattin machte der schlanke, nicht mehr ganz junge, blonde Dichter mit dem durchgeistigten Blick aus blauen Augen einen mehr zarten und feinen als kraftvollen und leidenschaftlichen Eindruck; und einen ähnlichen Eindruck machen auch seine Gedichte auf mich. Jedenfalls gehörte er zu den geschätztesten schwedischen Lyrikern seiner Zeit.

Zu einem Teil der übrigen Dresdner Dichter und Schriftsteller geriet ich seit 1888 in ein besonderes Verhältnis. An einem schönen Sommernachmittag dieses Jahres ließen sich vier der bekanntesten der damals in Dresden lebenden Schriftsteller, mein Freund Adolf Stern, mein Landsmann Eduard Duboc-Waldmüller, der damals viel gelesen wurde, Ernst Eckstein, der gerade seinen Wohnsitz von Leipzig nach Dresden verlegt hatte, und Wolfgang Kirchbach, der damals schon anerkannte vielseitige Dichter, der ein Bruder des am Städelschen Institut in Frankfurt wirkenden Malers war, bei mir anmelden. Als ich sie in meinem Garten willkommen geheißen, eröffnete mir ihr Wortführer Adolf Stern, ihr Besuch gelte nicht dem Galeriedirektor, sondern dem Lyriker. Sie kämen, mich aufzufordern, mich ihnen bei der Gründung eines geselligen Vereins Dresdner Dichter und schöngeistiger Schriftsteller anzuschließen. Ich willigte umso lieber ein, da mir in Dresden bisher nicht nur ein schriftstellerischer Mittelpunkt, wie ihn mir schon früher in München Paul Heyses »Krokodil« gewährt hatte, sondern überhaupt eine jugendlich-gesellige Vereinigung gefehlt hatte, wie sie mir die »Referendaria« in Heidelberg und der »Malkasten« in Düsseldorf geboten hatten; die Dresdner Kunstgenossenschaft, so freundliche Aufnahme ich in ihr fand, konnte mir den »Malkasten« nicht ersetzen, und der wissenschaftliche Dienstagsverein, dem ich auf Roßmanns Wunsch beigetreten war, bestand fast nur aus alten Exzellenzen, Generälen und Beamten im Ruhestande, unter denen ich mich von Anfang an nicht recht in meinem Elemente fühlte. Dieser Verein, der damals auch gerade im Begriff war, sanft an Altersschwäche zu entschlafen, war die eine Hälfte eines früher größeren Vereins, der sich infolge der Mißverständnisse zwischen seinen Führern, Roßmann und Hettner, in zwei Teile gespalten hatte. Ich war Roßmann zuliebe dem Dienstagsverein beigetreten, obgleich ich eigentlich zu der anderen, der Hettnerschen Hälfte gehört hätte, der sich unter dem Namen der »Vierzehner« weit lebensfähiger erwies und bekannte Schriftsteller, Gelehrte und Künstler, wie den alten Diplomaten und Dichter Viktor von Strauß und Torney, den jugendlichen Dramatiker Franz Koppel-Ellfeld, den Generalmusikdirektor Ernst von Schuch und meine besonderen Freunde, den Baumeister Alfred Hauschild, den Musiker Ferdinand von Liliencron und den Geschichtschreiber Arnold Gädeke, später auch meinen Fachgenossen Hermann Lücke und meinen ausgezeichneten Hausarzt Dr. Klotz zu seinen Mitgliedern zählte. Natürlich war ich gleich nach meiner Ankunft aufgefordert worden, den »Vierzehnern« beizutreten. Ich zögerte damals einerseits aus Rücksicht auf Roßmann, dessen Dienstagsverein ich nun einmal beigetreten war, andererseits aus einem gewissen Trotz, weil mir gesagt worden war, mir die Vierzehner erst einmal als Gast anzusehen, gestatteten deren Gepflogenheiten nicht. Ich müsse mich von vornherein entscheiden.

Nachdem nun der Dienstagsverein selig entschlummert war, hätte ich doch wohl bei den Vierzehnern angeklopft, wenn Stern, Eckstein, Waldmüller und Kirchbach dem nicht zuvorgekommen wären.

Die Gründung unseres neuen Schriftstellervereins, für den Eckstein den Namen » Symposion« aus Leipzig mitgebracht hatte, ging glatt vonstatten. Ich wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt und kam nach ernstlichem Sträuben gegen diese Ehre, der ich nicht gewachsen zu sein glaubte, nicht darum herum, sie anzunehmen. Nach Jahresfrist aber gelang es mir, indem ich mich grundsätzlich auf den Standpunkt stellte, daß der Vorsitz eines solchen Vereins wechseln müsse, mich durch Adolf Stern ablösen zu lassen. Im dritten und vierten Jahr konnte ich wieder nicht umhin, den Vorsitz zu übernehmen, und abwechselnd mit Eugen Friese, Wolfgang Kirchbach, Heinrich Zschalig, Jesko von Puttkamer, Elias Nicolai und Guglielmo de Locella habe ich immer einmal den Vorsitz wieder angenommen, bis schließlich im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege August Niemann, der ein vorzüglicher Tischredner war, ein solches Ansehen im Verein gewonnen hatte, daß wir ihn jahrelang immer wieder zum Vorsitzenden wählten. Niemann nahm die Wiederwahl auch immer an, bis er, zum Ehrenvorsitzenden gemacht, sozusagen in den Ruhestand trat. August Niemann war jahrelang ebenso der geborene Vorsitzende des Vereins wie sein Neffe, der poetisch begabte Rechtsanwalt Ernst Fleischhauer sein gegebener Schriftführer war. Erst seit dem Weltkrieg sah ich mich veranlaßt, durch das Vertrauen des Vereins geehrt, meinerseits den Vorsitz immer wieder zu übernehmen.

Wie eng das Symposion mit mir verwuchs, brauche ich demnach nicht zu betonen. In meinen Dresdner Lebenserinnerungen nehmen die anregenden, fröhlichen und freundschaftlich belebten Abende, die ich im Symposion verbracht habe, einen gesicherten, von freundlichem Lichte umflossenen Platz ein. Was der Verein bezweckte? Seine Stärke lag darin, daß er nichts bezweckte, als Männer von gleicher Geistesrichtung zu freundschaftlichem und anregendem Verkehr in sich zu sammeln. Der erste Paragraph seiner Satzungen lautet: »Das Symposion ist ein Verein schaffender Schriftsteller mit dem Zweck geistiger Anregung und geselligen Beisammenseins.« Unter den schaffenden Schriftstellern wurden während des ersten Menschenalters des Bestehens des Vereines nur Poeten im weitesten Sinne des Wortes verstanden, denen höchstens Kunst- und Literaturschriftsteller gleichgestellt wurden. Literaturfreunde jeder anderer Art, auch Musiker, die die geselligen Abende des Vereins verschönten, wurden außerordentliche Mitglieder, deren Anzahl die Hälfte der ordentlichen nicht übersteigen durfte.

An den Symposionsabenden, die jede Woche einmal stattfanden, wurden weder, wie im Münchner »Krokodil«, regelmäßig eigene Dichtungen der Mitglieder vorgetragen, noch, wie bei den »Vierzehnern«, regelmäßig Vorträge wissenschaftlicher oder halbwissenschaftlicher Art gehalten. Ab und zu geschah das eine wie das andere. Ab und zu wurde auch der Versuch gemacht, Mitteilungen und Besprechungen der Dichtungen anderer zur Regel zu machen. Aber derartige Versuche scheiterten ebensooft, wie sie unternommen wurden. Die völlige Zwangslosigkeit stellte sich als Lebenslust des Vereins heraus. Gelegenheitsgedichte, auch sangbare, die gesungen wurden, aber regnete es; und es fehlte niemals an festlichen Gelegenheiten, an denen kleine Aufführungen stattfanden, und sich ein überaus buntes, mannigfaltiges, immer durch Mitwirkung berufener Tonkünstler bereichertes Leben im Symposionssaal entfaltete. Das Stiftungsfest, das Weihnachtsfest, das Faschingsfest und das Frühlingsfest wurden immer in hergebrachter, zugleich weihevoller und lustiger Weise gefeiert. Ein gemeinsames Gastmahl fand, dem Begriffe des Symposion entsprechend, in den ersten Jahren seines Bestehens alle vierzehn Tage, später alle vier Wochen statt; aber auswärtige Gäste, von denen mir die Reckengestalt des dänischen Meerdichters Holger Drachmann und die zarte Persönlichkeit Max Halbes besonders lebhaft in der Erscheinung stehen, haben auch den wöchentlichen Vereinsabenden oft genug ein außerordentliches Ansehen verliehen.

Von den Mitgliedern der ersten Jahre unseres Vereins gehörte Ernst Eckstein, dessen glattes, behagliches Äußeres sein Wesen widerspiegelte, damals zu den Modedichtern, die jeder kannte. Durch seine Humoresken, von denen der köstliche »Besuch im Karzer« ihm die Herzen aller Gymnasiasten und Studenten gewann, hatte er sich rasch einen Namen gemacht. Sein Versuch, die Bühne zu erobern, scheiterte. Seine späteren zahlreichen Novellen in Prosa und in Versen waren angenehme Epigonenarbeiten reinsten Wassers. Seine großen Romane, von denen die aus der römischen Kaiserzeit mir am meisten geschichtliches und menschliches Leben zu atmen schienen, wetteiferten nicht ganz erfolglos mit denen Felix Dahns, George Taylors und Georg Ebers'. In unserem Verein, bei dessen Zusammenkünften Eckstein niemals fehlte, spielte er eine mehr passive als aktive Rolle. Die Wahl in den Vorstand lehnte er grundsätzlich ab; niemals nahm er das Wort zu einer Ansprache, und niemals gab er ein Gelegenheitsgedicht zum besten; aber in der Unterhaltung war er lebendig, geistvoll und anregend, im Hören und Teilnehmen an den Darbietungen anderer immer dankbar. Jeder hielt ihn, wenn auch nicht für eine Säule des deutschen Dichterwaldes, so doch für eine Stütze des Symposions, dem er leider schon 1900, erst fünfundvierzigjährig, entrissen wurde.

Innerlich bedeutender als Eckstein war Wolfgang Kirchbach, dessen tiefschürfende, etwas schwerfällige, aber immer geisterfüllte Gedichte, Schauspiele und Romane, wie »Die letzten Menschen« und »Auf der Walze«, denen sich selbständige religionsphilosophische Schriften anschlossen, eine größere Verbreitung verdient hätten, als sie gefunden haben. Kirchbach gehörte zu den eifrigsten und mitteilsamsten Mitgliedern des Symposions, das ihm, als er 1898 Dresden verließ, ein glänzendes Abschiedsfest gab. Er starb, erst neunundvierzigjährig, 1906 in Bad Nauheim; seine zweite Gattin, die bekannte Dichterin Marie Louise Becker, die er in Paris kennengelernt hatte, bemühte sich umsonst, eine Gesamtausgabe seiner Werke zu veranstalten. Kirchbach war jedenfalls eine künstlerische Persönlichkeit von ausgeprägter Eigenart.

Von Friedrich Friedrich, dessen Romane damals viel gelesen wurden, Karl Ulrici, dem feurigen Lyriker, und Robert Waldmüller, dem annehmbaren Durchschnittsdichter, ist schon die Rede gewesen. Waldmüllers Bruder Julius Duboc, der gedankenreiche Philosoph und Essayist, nahm eine besondere, allgemein geachtete Stellung im Symposion ein. Zu den bedeutendsten frühen Mitgliedern des Vereins gehörten ferner Ferdinand Avenarius (1856-1923), der als Herausgeber des »Kunstwart« und als Kunstschriftsteller einen wirklichen Einfluß auf das deutsche Geistesleben seiner Zeit gewann, aber auch als Dichter eine starke Ausdrucksfähigkeit besaß, und der geistreiche Däne Karl Gjellerup (1857-1919), dessen Romane und Novellen von feiner Beobachtung der ganzen Außenwelt und der menschlichen Innenwelt getragen werden. Avenarius aber trat aus dem Verein, in dem es ihm zu harmlos und zwanglos herging, bald wieder aus, Gjellerup verließ uns später wegen eines Mißverständnisses mit einem andern unserer Mitglieder. Beide gründeten darauf einen eigenen »Diskussionsklub«, der sich rasch Freunde und Mitglieder erwarb. Auch mein Freund, der Geheimrat im Sächsischen Ministerium des Innern, Al. Anselm Rumpelt, der sich als Lyriker unter dem Namen Alexis Aar einen gewissen Namen erworben hatte, später aber seine Gedichte einstampfen ließ, trat dem »Symposion« bei, bald darauf aber wieder aus, wahrscheinlich weil ihm der zwanglose, eigentlich nur auf gemeinsame Erholung gestimmte Ton, der in unseren Zusammenkünften herrschte, nicht genügte. Paul Hassel, der geistvolle Berliner Geschichtschreiber, der Archivdirektor in Dresden geworden war, trat mir zuliebe dem Verein bei, erschien aber fast nie, da er gesellschaftlich fast Abend für Abend in Anspruch genommen war.

Ganz in seinem Element unter uns aber fühlte sich Paul Liman, der zu den Verkündern Bismarcks nach dessen Rücktritt gehörte, später das Buch über den Kaiser Wilhelm II. schrieb und eine gewisse Rolle als politischer Schriftsteller spielte. Während der wenigen Jahre, die er in Dresden lebte, war er eifriges und werktätiges Mitglied unseres Vereins. Durch sein eigenartig einnehmendes, südländisch wirkendes Äußere, seine reiche humanistische Bildung und seine anschmiegsamen Umgangsformen zog er mich in besonderem Maße an, und da seine liebenswürdige Gattin, eine ungarische Gräfin von Geburt, sich meiner Frau vielfach hilfsbedürftig anschloß, wurden wir Freunde. Schon 1894 aber siedelten Limans ganz nach Berlin über.

Unter dem ersten Geschlechte der Symposionsmitglieder darf ich aber auch unseren Schriftführer Schramm-Macdonald, den prächtigen Menschen und vielseitigen Berichterstatter, und Heinrich Zschalig nicht vergessen, den Übersetzer Holger Drachmanns, den Propheten Hendrik Ibsens, den Freund des Provenzalen Mistral, aber auch den Schöpfer unseres Symposionsliedes »Hell entstrahle dem Pokale Begeisterungsglut«, der sich an Mistralsche Weisen anschloß. Zschalig gehörte zu den treuesten Mitgliedern des Vereins, der ihn auch einmal als seinen Vorsitzenden begrüßte. Auch Eugen von Tempsky, der seine Laufbahn als preußischer Offizier begonnen und nach abenteuerlichem Leben jenseits des Ozeans als schlesischer Rittergutsbesitzer schloß, gehörte zu den anregendsten Mitgliedern des älteren Symposionsgeschlechts.

In einem mittleren Geschlechte des »Symposion« aber ragten der viel zu jung gestorbene, scharf beobachtende und künstlerisch gestaltende Romandichter und Rittergutsbesitzer Wilhelm von Polenz und der freilich viel äußerlichere, namentlich durch seine Humoresken aus dem Offiziersleben und seinen Roman »Erstklassige Menschen« bekannte, vielseitige Graf Wolf von Baudissin, der unter dem Namen Freiherr von Schlicht schrieb, der Oberst Richard Albert von Meerheimb, der eine besondere Dichtart, das Monodrama, erfunden hatte und in Schwung zu bringen suchte, und Karl Edler von der Planitz hervor, der unter dem Namen des »Mikado« zu den beliebten humoristisch-satirischen Dichtern jener Tage gehörte. Auch der venezianische Baron Guglielmo de Locella, der in deutscher Sprache eine Reihe wissenschaftlicher Schriften, aber auch kleine, psychologische Schauspiele schrieb, von denen eines einmal in Dresden aufgeführt worden, gehörte zu den lebendigsten Mitgliedern unseres Bundes. Mit der klugen und liebenswürdigen Tochter eines preußischen Obersten verheiratet, führte er als italienischer Vizekonsul ein geistvoll gastfreies Haus, gehörte in unserem Kreise aber zu den ausgelassensten und anregendsten von allen; und zu seinen nächsten Freunden zählte der feinnervige Dichter Franz Königsbrunn- Schaup ein Adoptivsohn eines österreichischen Adligen, der kleine Dramen, Novellen und lyrische Gedichte von eigenartig sinnlich-träumerischem Reize schrieb, unseren Zusammenkünften aber immer ein Element pikanter Schelmerei gab.

In der letzten Zeit vor dem Weltkrieg spielten dann August Niemann und sein Freund Kuno Graf Hardenberg, von denen schon die Rede gewesen, eine Hauptrolle in unserem Verein, dessen Verjüngung durch die Aufnahme junger Dichter, der ich stets das Wort redete, nach dieser Zeit vielfach auf Widerspruch stieß. Nach außen wollte der Verein von Anfang an nicht hervortreten. Um so eigener war er in der Aufnahme neuer Mitglieder. Es lag uns und auch gerade mir weniger daran, mit großen Namen zu prunken, als Mitglieder gleicher menschlicher Gesinnung und Gemütsart zu gemeinsamen, stimmungsvoll anregenden Erholungsstunden freundschaftlich und harmlos zu vereinigen. Als wir Alten älter wurden, fürchteten manche von uns zu meinem Bedauern, mit den Jungen nicht mehr auf den Fuß gleicher Stimmung kommen zu können; ein Bedenken, das mir mein Leben lang ferngelegen hat.

Unter den außerordentlichen Mitgliedern des Symposions, deren musikalische Darbietungen unseren Zusammenkünften Stimmung und Weihe verliehen, steht Bertrand Roth obenan, der sich auch in jeder anderen Beziehung aufs harmonischste der Stimmung unseres Vereines einfügte. Sein Talent, gegenständliche Gelegenheitsimprovisationen auf dem Klavier zu gestalten, verschaffte uns manche schöne Stunde. Auch Schramm-Macdonalds Neffe, der vielgenannte französische Geiger Henri Marteau, dessen Stellung als kaiserlicher Kammermusikus in Berlin ihn nach Ausbruch des Weltkriegs in eine schwierige Lage brachte, mein Freund, der Viola-alta-Spieler Rudolf Remmele, der Kammervirtuos Philipp Wunderlich und der Komponist Franz Curti gehörten zu den außerordentlichen Mitgliedern des »Symposions«, deren Mitwirkung es manche seiner schönsten Stunden verdankte.

Das »Symposion« beanspruchte, wie gesagt, nicht, alle Dresdner Dichter in sich zu vereinigen; manche bekannte deutsche Dichter, die dauernd oder vorübergehend in Dresden lebten, hielten sich wohl dem »Symposion« fern, weil es ihnen nicht zusagte; bei manchen war es vielleicht auch nur ein Zufall, daß sie den Weg zu uns nicht fanden; einige hätten ihrem ganzen Eigenwesen nach auch nicht zu uns gepaßt. Begegnet sind mir die meisten von ihnen gelegentlich einmal: so Karl Hauptmann, der Freund meiner Schwester Lulu Bohlen in Hamburg, im Hause Erich Ehlermanns, so Freiherr Börries von Münchhausen, der kraftvolle Balladendichter bei der Gräfin Luise Roß, die selbst ein Buch über die römische Familie Colonna schrieb, so Georg von Ompteda, der seinerzeit vielgelesene welt- und menschenkundige Romandichter bei meinem Freunde und Fachgenossen Fritz von Harck und in anderen Häusern, so Karl Söhle, der Verfasser feiner Musikernovellen, und Ottomar Enking, der vielseitig bedeutsame Dichter im Bertrand Rothschen Hause. Max Bewer, der vielgenannte Lyriker, fühlte sich nur wohl in einer Gemeinde, die ihn feierte. Er redete meist von sich selbst. Im »Symposion«, in dem er ein paarmal als Gast erschien, hätten wir uns nicht wohl miteinander befunden. Hier wollten wir immer noch lieber Menschen unter Menschen als Schriftsteller unter Schriftstellern sein, und eben deshalb hat es wohl auch die Vierzehner überdauert, von denen nach ihrer Auflösung Koppel-Ellfeld zu uns übertrat. Auf die Weiterentwicklung, die die Kriegszeit unserem Verein brachte, der sich immer bewußt war, von außen gesehen nur ein kleines Stück des geistigen Lebens Dresdens in sich zusammenzufassen, denke ich zurückzukommen. Ein Stückchen des geistigen Lebens Dresdens hat sich doch in ihm abgespielt.

Mir war es eine Freude und ein Trost, mich im »Symposion« als Schriftsteller unter Schriftstellern fühlen zu dürfen.

In den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts brauchte ich freilich auch im übrigen nicht an meinem Dichterberuf zu zweifeln. Zahlreiche Zeitschriften, Almanache und Sammelbücher erbaten und erhielten Gedichte von mir. Ich fehlte in wenigen. Mit besonderer Freude schickte ich, der Aufforderung seines Schriftleiters Otto Braun entsprechend, von 1890-1900 alljährlich meine Beiträge dem neu erstandenen Cottaschen Musenalmanach, der die bekanntesten damaligen deutschen Poetennamen in sich vereinigte. Die zierlichen, in hellfarbener, gepreßter Seide gebundenen Bändchen waren manchem deutschen Weihnachtstisch willkommene Gaben. Nach Brauns Tode aber entschlief auch der neue Cottasche Musenalmanach.

Seitdem ich 1884 meine » Neuen Gedichte« gesammelt herausgegeben, rangen in mir die Erinnerungen an jene herrlichen Arbeits- und Schlendertage, die ich 1878-79 mit meiner über alles geliebten jungen Frau in Griechenland, Italien und Spanien verlebt hatte, nach poetischer Gestaltung. Die alte deutsche Liebe zu den Gestaden des blauen Mittelmeeres, ihrer Natur, ihrer Kunst und ihren Menschen, vereinigte sich mit der Gegenwart und der Teilnahme der geliebten Frau zu einer Fülle poetischer Herzenserlebnisse, die sich nach und nach wie von selbst zu farbenreichen, gedankenschweren oder gefühlvollen Gedichten gestalteten; diese waren größtenteils schon einzeln an anderen Stellen veröffentlicht worden, ehe ich mich entschloß, sie zusammengeordnet in einem besonderen Buche herauszugeben. Das Buch erschien unter dem Titel » Zu zwei'n im Süden« bei Louis Ehlermann in Dresden 1892 in erster, und 1893 in zweiter Auflage und fand, wie ich glaube, die wärmste Anerkennung von allen meinen Gedichtbüchern, die freilich nicht stark genug war, um ihm über die zweite Auflage hinauszuhelfen.

Unter dem Einfluß der von mir selbst in meinem Buche »Was uns die Kunstgeschichte lehrt« ausgesprochenen, meinem innersten Wesen entsprungenen Anschauungen, zog es mich nach dieser Zeit aber immer mächtiger ans Herz der deutschen Heimat. Dem deutschen Meer, dem deutschen Strom, dem deutschen Wald, vor allem aber dem deutschen Leben entquollen immer neue Gedichte, die ich selbst in besonderem Maße als bodenständig empfand. Eigene Erlebnisse wurden zu teils balladenartigen, teils novellistischen, erzählenden Versdichtungen. Die erste von diesen, »Wolf Hansen«, ist, glaube ich, die beste geblieben. Von den übrigen, die folgten, entsprangen einige, wie ich gestehen will, wohl mehr dem Wunsche, ihre Zahl zum Zwecke gemeinsamer Veröffentlichung zu vergrößern, als einer inneren Notwendigkeit; und das merkt man einigen von ihnen an; den meisten Lesern jenes Zeitalters waren sie aber auch zu bieder, um nicht zu sagen zu keusch empfunden. Gesammelt erschienen diese Gedichte bei Ehlermann im Jahre 1895 unter dem Titel » Deutsche Herzen«. Das Beste in diesem Buche sind wieder die kleinen, teils mehr gedankenhaften, teils mehr gefühlsmäßigen Stimmungsbilder, die unmittelbar meinem eigenen Leben mit den Meinen im Hause und in der Natur, aber auch meinem eigenen Sinnen am Schreibtisch entsprungen sind. Auch von diesen Gedichten, die übrigens 1896 in zweiter vermehrter Auflage erscheinen konnten, waren die meisten schon vor ihrer Zusammenstellung in Buchform in Zeitschriften und Sammelwerken erschienen, die farbigeren z. B. im Cottaschen Musenalmanach, die gedankenhafteren z. B. in Avenarius' Kunstwart. Neben manchen Besprechungen dieses Buches, die volles Verständnis für den Ton zeigten, den ich in ihm angeschlagen hatte, und seine norddeutsche Bodenständigkeit anteilnehmend hervorhoben, fand er in einem Blatte, dem »Magazin für die Literatur des In- und Auslandes«, das früher meine Gedichte gelobt und selbst Gedichte von mir gebracht hatte, eine vernichtende Ablehnung, die mir ein ganz neues, mich eine Zeitlang tief erregendes Erlebnis war. Es lag für manchen wohl ein Widerspruch darin, daß ich, der in allen Künsten für die »modernen« Richtungen eintrat, in meinen eigenen Gedichten so gar nicht »modern« im damaligen Sinne erschien. Freilich hatte ich in meinen »Neuen Zwiegesprächen«, die in eben jenen Band aufgenommen worden waren, über diesen Zwiespalt schon mir selbst und anderen Rechenschaft abgelegt:

»Da hast du's nun: Sie feiern dich als Richter,

Die Jungen, weil du lobtest, was modern;

Doch reden von dir selber sie als Dichter,

So stellen sie dich zu den alten Herrn.

»Bin ich's denn nicht? Ich sing' aus meinem Wesen

Und preis' an andern ihren Schaffensdrang.

Die jungen Dichter braucht' ich nicht zu lesen,

Wenn sie nur sängen, was mir selbst gelang.«

Seit jener Zeit habe ich zwar für die letzten Jahrgänge jenes Musenalmanachs noch einige meiner besten Gedichte geschrieben, mich aber, bis ich mich selbst wiedergefunden, jahrelang auf die Gelegenheitsgedichte für Familien- oder Vereinsfeste beschränkt, die nur allzuoft von mir begehrt wurden, nicht immer abgeschlagen werden konnten und mir oft auch Herzenssache waren.

Über mangelnde Teilnahme der Dresdner an meinem poetischen Schaffen konnte ich mich freilich nicht beklagen. Veranstaltete doch einmal die »Literarische Gesellschaft«, ein anderes Mal der »Literarische Verein« einen meinen Dichtungen gewidmeten Abend. Trug mir die Kunstgenossenschaft doch die Dichtung zu ihrer Richterfeier auf. Mußte ich im Akademischen Rat doch immer mit Festversen einspringen, wenn es einen seiner Meister – ich erinnere mich Schillings, Pauwels, Wallots – zum 70. Geburtstag oder aus einem anderen Anlaß zu feiern galt. Wurde ich doch wiederholt von Festausschüssen aufgefordert, den Gefühlen der Dresdner Öffentlichkeit in gebundener Rede Ausdruck zu verleihen. Namentlich erinnere ich mich der Dresdner Bismarckfeier von 1892, bei der Herr Teucher mein waldrauschendes Festlied »Alldeutschlands Liebeslied« auf den Alten im Sachsenwald vortrug, und des Bismarckfestes vom Jahre 1894, zu dem ich den von unserer Hofschauspielerin Fräulein Salbach zündend vorgetragenen Prolog geschrieben hatte.

Alles das war in der ersten Hälfte der neunziger Jahre; und 1893 entstand auch das Gedicht »In meiner Bücherei«, das, wie »Alldeutschlands Liebeslied«, in meine Sammlung »Deutsche Herzen« aufgenommen wurde. Eigentlich verlieh es einem seelischen Erlebnis Ausdruck, das mich an meinem Schreibtisch heimsuchte:

Tausend Bücher in schmucken Bänden,

Trockne Früchte des Lebensbaumes,

Prangen in langen Reihen an den Wänden

Meines traulichen Arbeitsraums.

Golden gepreßte Namen schmücken

Ihre Linnen- und Lederrücken,

Stolze Namen des Wissenstraums.

Heitere Gäste, die kommen und gehen,

Kommen mit flüchtigem Händedruck,

Sehn in den Bänden, die schweigend stehen,

Nichts als flüchtigen Zimmerschmuck;

Doch da nun ich beim Lampenschimmer

Einsam sinne im dämmrigen Zimmer,

Quirlt aus den Büchern ein toller Spuk.

All die goldenen Namen nehmen

Plötzlich Leben an und Gestalt,

Huschen als geisterhafte Schemen

Durch das Zimmer gespenstisch kalt:

Viele mit Zöpfen oder Perücken,

Alle mit Brillen, viele mit Krücken,

Etliche jung, doch die meisten alt.

Anfangs grüßten die weisen Herren

Kurz noch einander mit höfischer Ruh';

Dann begannen sie sich zu zerren.

Sich zu ziehn und zu zwicken dazu.

Für die Wissenschaft kämpfend und leidend,

Fäuste ballend, Gesichter schneidend.

Traten einander sie auf die Schuh.

Aber plötzlich, zu meinem Schrecken,

Wie sie auf meinem rohrenen Sitz

Mich bei sinnender Arbeit entdecken.

Fallen sie über mich her wie der Blitz.

Wehe mir Ärmstem: ich bin verloren;

Ihre glasigen Blicke bohren

Tief sich ins Herz mir, giftig und spitz.

Doch wie sie sehn, daß ich Verse geschrieben,

Wenden sich von mir die Schattenreihen,

Grinsen kichernd, verwehn und zerstieben,

Lassen mich wieder mit mir allein.

Himmel, nicht einmal mich mitzuzwicken

Und durchbohrend mich anzublicken

Halten sie wert mich! Wie fühl' ich mich klein!

Horch, da hör' ich mit einem Male

Feiner Stimmchen lieblichen Laut,

Höre Trippeln im Nachbarsaale,

Kinderfüßchen, mir wohl vertraut.

Freudestrahlend, vom Glück umklungen,

Kommen meine Kinder gesprungen,

Denen der Lenz aus den Augen schaut.

»Väterchen, lies uns, was du gedichtet!«

»Kinder, euch wären es Worte bloß!«

»Vater, die Knie zum Reiten gerichtet!«

Sieh, schon stürmen sie mir auf den Schoß.

Meine Kinder auf meinen Knien,

Folgsam summend die Reitmelodien,

Fühl' ich mich wieder stark und groß.

Meiner Poeteneigenschaft verdankte ich nur ein einziges Amt, ein Ehrenamt, das mir umso rascher ans Herz wuchs, als es mich ein Jahrzehnt lang alljährlich in die schöne, von den Nachwehen des Geistes Goethes, Schillers, Herders und Wielands erfüllte thüringische Hauptstadt führte und mich hier mit einem erlauchten Kreise deutscher Schriftsteller zusammenbrachte.

Schon 1892 wurde ich in Dresden in den Vorstand der Serreschen Zweig-Schillerstiftung berufen. Seit 1907 gehörte ich dem Verwaltungsrat der in Weimar tagenden großen Deutschen Schillerstiftung an, die bekanntlich der Unterstützung armer verdienter Schriftsteller oder ihrer Hinterbliebenen gewidmet ist. Karl Gutzkow und Berthold Auerbach hatten in Dresden 1859 aus Anlaß des 100. Geburtstages Schillers den Grund zu ihr gelegt. Nachdem der Major Serre auf Maxen, dem schön gelegenen Landgut in der Nähe Dresdens, ihrem Vorstand beigetreten war, veranstaltete dieser mit der Genehmigung aller deutschen Bundesstaaten und der Teilnahme der meisten deutschen Fürsten eine Nationallotterie zugunsten der Stiftung, die den für die damalige Zeit großen, bald aus anderen Mitteln noch erweiterten Betrag von über 300 000 Talern einbrachte. Zur Verwendung durch den Verwaltungsrat, der an dem von 5 zu 5 Jahren wechselnden Vorort tagte, sollten alljährlich vier Fünftel der Zinsen dieser Summe an die Hauptstiftung abgeliefert werden, ein Fünftel aber der Dresdner Zweigstiftung verbleiben, die sich zu Ehren Serres, nach dem auch eine Straße Dresdens benannt wurde, als Serresche Zweig-Schillerstiftung bezeichnete. Während jede Generalversammlung die Zweigstiftungen bestimmte, die im nächsten Jahre ihre Vertreter oder deren Stellvertreter in den Verwaltungsrat zu schicken hatte, wurde die Dresdner Zweigstiftung, die über die größten Mittel verfügte, jedes Jahr im Verwaltungsrat vertreten. Den Schutz der Stiftung übernahm der treffliche, ideal gesinnte Großherzog Karl Alexander von Weimar. Wie er der gegebene Schutzherr, erschien Weimar sowohl wegen seiner Erinnerungen an das Dichterfürstenpaar als wegen seiner Lage im Mittelpunkte Deutschlands als der gegebene Vorort der Stiftung. Die Bestimmung, daß der Vorort von Jahrfünft zu Jahrfünft wechseln sollte, wurde aber erst in der Generalversammlung des Jahres 1894 aufgehoben; und seit dieser Zeit blieb Weimar der regelmäßige Vorort der deutschen Schillerstiftung. Besoldete Generalsekretäre waren nacheinander Karl Gutzkow, Hans Hopfen, Ferdinand Kürnberger und Julius Große, der seinerzeit viel gelesene Dichter, der jahrelang bis zu seinem 1902 erfolgten Tode der geistige Führer der Stiftung war. Ihm folgte der liebenswürdige Erzähler Hans Hoffmann, mit dem ich die freundschaftlichsten Beziehungen anknüpfte.

Der Dresdner Vertreter im Verwaltungsrat der Hauptstiftung war jahrzehntelang Eduard Duboc-Waldmüller gewesen, jener Dresdner Poet Hamburger Herkunft, der mir auch in unserem Dresdner Symposionsvereine nahe gestanden. Als Duboc 1903 gestorben war, folgte ihm Adolf Stern, der nicht nur als damals viel genannter Dichter, sondern auch als Literarhistoriker in Weimar ganz an seinem Platze war. Nach Sterns Tode wurde ich 1907 zu seinem Nachfolger ernannt; und ich gestehe gern, daß meine Besuche Weimars zur Teilnahme an den Arbeiten der Deutschen Schillerstiftung zu meinen angenehmsten Lebenserinnerungen gehören.

Gleichzeitig tagte in der kleinen und doch so großen thüringischen Kunststadt stets die Hauptversammlung der Goethegesellschaft, die alljährlich eine große Anzahl hervorragender, geisterfüllter, deutscher Männer und Frauen jeden Standes und Berufes im Widerschein der Goetheforschung am schattigen Ufer der still und dunkel dahinfließenden Ilm vereinigte. Die gediegenen Vorträge aus dem Gebiete der sich notgedrungen von Jahr zu Jahr mehr ins Kleine verlierenden Goetheforschung und die glänzenden geselligen Zusammenkünfte der den wohlhabenden Klassen angehörigen Mitglieder des Goethetages, bildeten den goldenen Rahmen des stillen Bildes der Arbeiten des Verwaltungsrates der Schillerstiftung, dessen Sitzungen unter dem Vorsitz des geistig hochstehenden und liebenswürdigen Staatsminister Roth, dessen Haus sich auch uns immer gastfrei öffnete, in dem überaus stimmungsvollen, in ihrer Art bescheidenen Räumen des Hauses stattfanden, in dem Schiller während der letzten vier Jahre seines Lebens gewohnt hatte.

Der Großherzog Karl Alexander, der, hoch und schlank gewachsen, ganz von Erinnerungen an Goethe erfüllt war, den er in seiner Kindheit noch gekannt hatte, war eine ausgesprochene Persönlichkeit unter den deutschen Fürsten gewesen. Ich war 1898 mit ihm in Berührung gekommen, als ich auf meiner Werbereise für meine Cranach-Ausstellung auch Weimar aufsuchte. Der liebenswürdige Schloßhauptmann von Cranach auf der Wartburg, der als Nachkomme des alten Wittenberger Malers meiner Ausstellung große Teilnahme entgegenbrachte, hatte sich beim Großherzog dafür verwandt, daß dieser mir zur Ausstellung in Dresden die schöne Cranachsche Madonna von 1518 überließ, an der mir viel lag. Während aber das großherzogliche Museum mir seine Bilder Cranachs ohne weiteres überließ, konnte der Großherzog sich nicht dazu entschließen, mir sein Bild aus dem Schlosse zu schicken. Er empfing mich außerordentlich wohlwollend, ja er gab mir zu Ehren im Schlosse Belvedere ein feines, gemütliches Diner, bei dem ich mich eingehend mit ihm über alle möglichen Kunst- und Lebensfragen unterhielt. Aber beim Abschied erklärte er mir in der liebenswürdigsten Weise, seine Cranachsche Madonna werde er mir doch nicht schicken. Was der eigentliche Grund dieser Weigerung war, ist mir nie ganz klar geworden; doch meinte man damals, kleine Mißstimmungen zwischen dem Dresdner und dem Weimarer Hofe seien schuld daran. Als der Hofmarschall mir zum Abschied verständnisvoll die Hand drückte, konnte ich mich nicht enthalten, ihm mit dem freundlichsten Lächeln, mit dem es auch aufgenommen wurde, zu erklären: nun wisse ich doch, wie die Redensart »jemanden abspeisen« zu verstehen sei.

Als ich seit 1907 zu den Verwaltungsratssitzungen der Schillerstiftung nach Weimar zurückkehrte, hatte Karl Alexander, der 1901 gestorben war, längst dem jungen Großherzog Wilhelm Ernst Platz gemacht, der von klein auf mit den klassischen Überlieferungen bis zu solcher Übersättigung genährt worden war, daß er sich ihnen – ein natürlicher Rückschlag –, indem er sich Jagd-, Sport-, Militär- und Wirtschaftsfragen zuwandte, nach Möglichkeit zu entziehen suchte; übrigens war er eine tüchtige, durch ihre Aufrichtigkeit und Frische angenehme Persönlichkeit. Am schönsten verliefen die Weimarer Tage, die ich mitmachte, 1908 und 1910. 1908 wurden im Neuen Theater uns zu Ehren beide Teile von Goethes Faust vollständig mit der anschaulichen Bühneneinrichtung von Weiser, der den Mephistopheles gab, und mit der glanzvollen Musik von Weingärtner aufgeführt; in der Mitte der beiden Teile fand an beiden Tagen eine mehrstündige Pause statt. Als Faust genügte Max Grube doch nicht völlig. Die Gesamtaufführung war in hohem Grade fesselnd, aber doch mehr lehr- als genußreich. Goethes feines Wort und feiner Geist verflüchtigten sich in der Wucht der Ausstattung der Neuzeit und in der Mittelmäßigkeit der darstellenden Kräfte. 1910 bildete das Gartenmaskenfest in Tiefurt den Kern der Weimarer Veranstaltungen; die großherzogliche Tafel aber fand in beiden Jahren in Anwesenheit des Großherzogs in dessen Sommerresidenz, dem reizend gelegenen Schlößchen in Ettersburg statt. Dort fand ich 1910 meinen Platz neben dem jungen Großherzog, der sich inzwischen, nachdem er seine erste Gattin früh verloren, wieder verheiratet hatte. Ich hatte Gelegenheit, mich eingehend mit ihm zu unterhalten; und von allem, was er mir sagte und klagte, ist mir am lebhaftesten seine Klage über die Theaterkritiker im Gedächtnis geblieben, die ihm seine Sänger und Sängerinnen, seine Schauspieler und Schauspielerinnen schlecht machten. Daß Weimar nicht die Mittel habe, Kräfte ersten Ranges wie Berlin, Wien, München, Dresden und Hamburg zu unterhalten, wisse er selbst am besten. Es sei also verfehlt und müsse ihn und seine immerhin tüchtigen Kräfte entmutigen, wenn die Kritik an sie den allerhöchsten Maßstab anlegte. Die Klage des Großherzoges, deren Berechtigung auf der Hand lag, gab mir zu denken; aber die Pflicht der Kritik, dem Höchsten zuzustreben, ließ sich ebensowenig leugnen. Ein Ausweg aus dem Dilemma ließ sich kaum zeigen.

Erfrischt und ermutigt kehrte ich jedesmal von diesen Ausflügen ins Gebiet der Dichtkunst zur bildenden Kunst zurück, mit der ich nun einmal den Bund fürs Leben geschlossen hatte. Auf der Heimfahrt pflegte mir zumut zu sein, wie einem jungen Ehemann, der es trotz der glücklichsten Ehe, in der er lebt, nicht lassen kann, von Zeit zu Zeit in die Arme seiner Jugendgeliebten zu fliehen.